"Военно-исторические хохмы" - читать интересную книгу автора (Костылев Георгий Дмитриевич)

Гребцы и весла

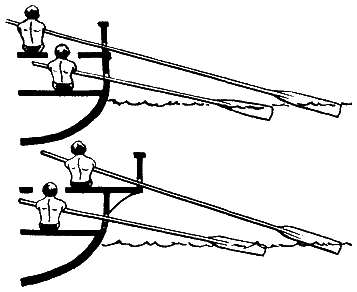

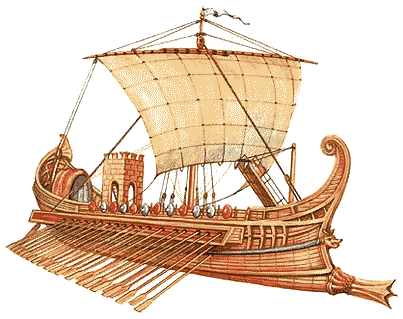

Даже сухопутному ёжику в тамбовском лесу понятно, что корабль с тремя рядами вёсел будет быстроходнее, чем с одним. А с пятью — быстроходнее, чем с тремя. И так далее. Так же корабль с дизелем в 3000 л. с. (при прочих равных или близких параметрах) будет быстроходнее, чем с 1000-сильным. Как я уже говорил, из книги в книгу плывут, пеня волны, «античные триремы», правда, почему-то всегда в современном изображении. Ни одной «античной» вазы, ни одной «античной» фрески с достоверным, однозначно трактуемым и столь же однозначно датированным изображением корабля с многоярусным расположением вёсел никто, по-моему, предъявить еще не сумел. Всё, что предлагают нам источники (например, Шершов А. П., «К истории военного кораблестроения»), при ближайшем рассмотрении оказывается либо скульптурными композициями неких памятников (триумфальные/ростральные колонны и т. д.), либо — украшениями на посуде или на чем-нибудь еще. «Роспись на винном кубке», например.

А, между прочим, художники-монументалисты и художники-оформители всех времен и народов никогда не считали себя связанными необходимостью точно соблюдать формы и пропорции изображаемых предметов. Можно соблюдать, а можно и того-с! Есть даже термин такой — «стилизация». А еще есть термин «канон». Откуда взялись портреты Петра I и Александра Суворова, закованных в вороненую сталь рыцарских доспехов? Которых они никогда не носили? А канон такой был в те времена. Не более того.

До нас не дошло ничего, что можно было бы хоть с натяжкой считать «чертежом триремы». Дошли картинки. Дошел канон.

Два вопроса:

1) насколько канон соответствует прообразу?

2) когда он возник? Если в ходе или после становления КВИ, то говорить попросту не о чем. Художник рисовал не то, что видел, а то, в чем его убедил учитель истории.

Хорошо бы иметь независимый, так сказать, «абсолютный» метод датировки всех этих колонн, барельефов, ваз и ночных горшков. По принципу — приложили к объекту датчик, прибор попищал, и выдал возраст изделия. Но чего нет, того нет, а значит, эти изображения никакой доказательной силой не обладают. Впрочем, возможно, современные историки лучше греков-очевидцев знают, как выглядели греческие триремы. Те из них, кто почестнее, так и указывают в подписях к иллюстрациям: «реконструкция».

У того же А. П. Шершова имеются чертежи «трирем» с разрезами, где все подробно разрисовано. А еще в книге Dudszus, Henriot, Krumrey. Das Grossbuch der Shiffstipen (Transpress, Berlin, 1983), и в целом море прочей литературы по истории кораблестроения. И везде — реконструкция. Это видно невооруженным глазом: все эти чертежи выполнены согласно современным требованиям ГОСТа. Я не изобретатель, не творец, даже не конструктор и не реконструктор, но по начертательной геометрии всегда имел железобетонную «пятерку», что в институте, что в военном училище.

Да, планы, «боковики» и разрезы симпатичные. Но сдается мне, что авторы этих бумажных трирем сами никогда не пытались выгрести против ветра хотя бы на стандартном флотском «Ял-6», шестивёсельной спасательной шлюпке. Водоизмещение (грубо говоря, вес) пустого — 960 кг. Со штатной командой, снаряжением и запасами примерно полторы тонны. В училище я был капитаном шлюпочной команды. Так вот, авторитетно заявляю: работа каторжная. Особенно, если волнишку развело балла на четыре. Совсем не случайно «каторга» — это и есть галера, на которой осужденные уголовники отбывают срок гребцами. Это потом уже морской термин переполз на сушу с сохранением своего, так сказать, пенитенциарного содержания.

Гребля — очень тяжелая работа. Во-первых, она требует больших физических сил, чтобы хотя бы просто поднимать и заносить тяжелое весло, а во-вторых, прекрасного чувства ритма. Очень прошу не путать прогулочную лодочку на Москве-реке со спасательной шлюпкой и тем более галерой! При высоте надводного борта «шестёрки» порядка 40-50 см длина весла составляет около 4 м, сделано оно из ясеня — тяжелого прочного дерева, а валёк, противовес, еще и залит свинцом, чтобы облегчить гребцу момент подъема весла из воды.

Вдумаемся. Для шестивёсельной шлюпки высота борта в полметра вполне достаточна: ее штатная команда 8 человек, вес 1500 кг. Допустим, наша гипотетическая трирема имеет только по 10 вёсел в ряду на каждый борт, всего 60. Допустим, по гребцу на весло, плюс десять палубных матросов, человек тридцать солдат, плюс начальство и «артиллеристы» — всего около 110 человек. Особо подчеркиваю — все мои «допустим» взяты не просто по минимуму, а ниже нижнего предела, возмутительно малы, все расчеты здесь я упрощаю до предела и далеко за этот предел! Но даже при таком нереально льготном подходе получаем судно тоннажем в 150 тонн. Такое судно обязано иметь высоту борта не менее метра, если, конечно, это не речная баржа и не портовый плашкоут. Долго объяснять, почему, примите на веру или справьтесь у корабельных инженеров. Только не забудьте предупредить, что речь идет именно о

|

Теперь построим простейший чертежик. Бином Ньютона тут не нужен, достаточно вспомнить теорему Фалеса. Получаем длину весла нижнего ряда порядка восьми метров! Шлюпочное весло весит около 4—5 кг, точно, к сожалению, уже не помню. Сколько будет весить галерное, для нижнего ряда? 8—10? Дудки, 32—40, так как зависимость здесь кубическая, это вам любой инженер подтвердит, не только кораблестроитель. Можно ли ворочать таким веслом в одиночку? Много-много часов подряд?! Нет. Кто сомневается — прошу на вёсла, хоть на тот самый ял. Значит, имеем по два гребца на весло, да и то умозрительно! — кто пробовал? может, их там трое нужно? — а не по одному, что автоматически увеличивает наш экипаж со 110 человек до 170. Что происходит с водоизмещением? Оно так же автоматически увеличивается!

Уже завертелся заколдованный круг, вернее, спираль, которая во все времена была форменным проклятием, жупелом для инженеров, проектирующих подвижные технические средства, причем неважно, какие, — инвалидные коляски или стратегические бомбардировщики. Растет мощность, — растет масса, чем больше масса, — тем больше требуемая мощность! Хоть плачь! Поэтому качественные скачки в этой области достигались только резким повышением удельной мощности двигателей и КПД движителей. Пример: создал Парсонс работоспособную паровую турбину, и сразу боевые корабли ощутимо прибавили в скорости при резком улучшении прочих боевых качеств.

Но это только цветики. У нас ведь еще два ряда вёсел остались.

|

Высоту яруса я беру в 1 метр, что опять-таки мало, ну да Бог с ним. Будем считать, что на всех античных галерах гребцами служили рабы, которым этого пространства между палубами вполне хватало даже в ходе многодневных, а то и многомесячных плаваний, хотя это, вообще-то, противоречит даже КВИ, согласно которому на победоносных римских галерах гребцами были легионеры, свободные римские граждане. Соответственно, весло второго яруса получается шестнадцатиметровой длины и массой примерно около 300 кг.

Хоть убейте, ворочать таким веслом сидя невозможно. Ни вдвоем, ни впятером. Нет, вообще-то можно, но надолго ли тех гребцов хватит? На час? На полчаса? На десять минут? И самое главное: какова будет частота той гребли? Десять гребков в минуту? Пять гребков? Один? Чуть позже я к этому вернусь, а сейчас быстренько глянем на третий ярус. А здесь весло длиной 24 метра, массой 0,7—0,8 тонн. По сколько человек прикажете сажать на весло? По пять? По десять? На сколько потяжелеет после этого корабль? Значит, снова наращиваем борт, водоизмещение опять возрастет, корабль станет намного шире и больше осадкой; — потянут ли его те гребцы? Надо увеличить количество вёсел в ряду, но на сколько возрастут размеры корабля? А водоизмещение? На дворе трава, на траве дрова… А ветер в морду и волна балла в четыре? А, не дай Бог, в шесть?

А как, позвольте спросить, будут синхронизировать свои действия гребцы первого, второго и третьего ярусов? Опять-таки, как бывалый капитан шлюпочной команды, докладываю: отладить синхронную, слаженную работу шести гребцов на спасательной шлюпке — очень непростое дело, и это притом, что шлюпочная команда — сплошь энтузиасты, за право занять место гребца в шлюпке чуть не драка идет. А на галере, пардон, ублюдки-с. И предстоит им (если верить КВИ) многосуточная работа на вёслах совершенно разной массы, следовательно, с совершенно разным моментом инерции, следовательно, с совершенно разной рабочей частотой гребли, и все это совершенно синхронно! Подчеркиваю: совершенно синхронно! Сбейся хоть один гребец, и хана, в лучшем случае — трирема остановится, в худшем уйдет с курса (врезавшись в соседнюю), и половину вёсел еще до боя переломает.

Нельзя на гребном судне использовать вёсла с разным моментом инерции. Вёсла должны быть близкими по параметрам друг другу. Желательно — вообще идентичными. Но любая схема, предложенная «реконструкторами», предполагает наличие вёсел разной длины и массы, то есть с разным моментом инерции.[2]

Добравшись в своих рассуждениях до этого места, я, честно говоря, сам засомневался. В конце концов, мои расчеты, что ни говори, грешат приблизительностью, так как основаны на простом применении принципа геометрического подобия. Может быть, он для данного случая не вполне применим? Для проверки я обратился к профессионалу, инженеру-металлисту, сотруднику Уральского филиала РАН, к.т.н. М. В. Дегтярёву, с просьбой провести соответствующий расчет по всем правилам сопромата. Михаил Васильевич любезно пошел мне навстречу, и вот что вышло: чтобы получить, так сказать, «право на жизнь», двадцатипятиметровое весло должно иметь диаметр у уключины 0,5 м (!) и весить 300 кг — это при условии, что сделано оно из сосны. Ясеневое, понятно каждому, будет тяжелее. Так что же, выходит, принцип подобия меня здорово подвел? Я так не думаю. 300 кг или 700 — не суть разница. И то, и другое одинаково непригодно для классической, сидячей гребли. Так что если я и ошибся, то ненамного, не принципиально.

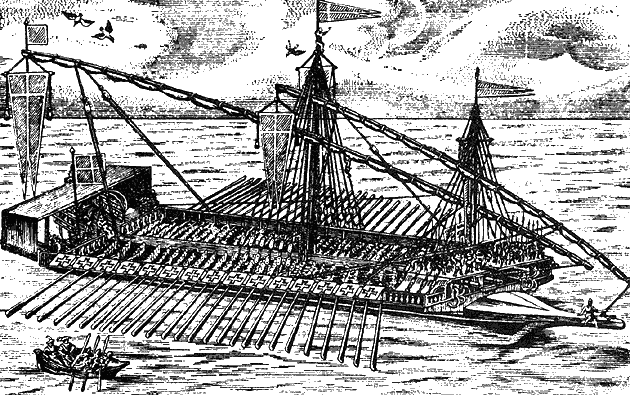

А теперь смотрим на картины и гравюры реальных галер, хорошо датированных и документированных, XVI—ХVIII веков. На наше счастье, галера как класс боевого корабля сохранялась в составе военных флотов многих стран довольно длительное время, до конца ХVIII столетия, пока где раньше, где позже, не была вытеснена более совершенным типом корабля прибрежного действия, так называемой канонерской лодкой (англ. gunboat), более удачно сочетавшей весло, парус и артиллерийское вооружение.

И вот перед нами целые табуны галер: испанские, генуэзские, венецианские, французские, шведские, петровские, турецкие, арабские. Все до единой с одним рядом вёсел. Ну, ладно, христиане тупые, как пробки, но арабы-то — что ли, тоже триремы строить разучились?!

Для разъяснения вопроса почитаем умные книги.

Вот что пишет тот же профессор А. П. Шершов, всего лишь несколько страниц назад мучительно пытавшийся воссоздать

Как видим, разнобой и здесь имеется. Но он не должен нас смущать. Во-первых, он, опять-таки, не носит принципиального характера: все цифры, как ни крути, одного порядка. Более того, иначе и быть не может. В приводимых источниках характеристики вёсел указаны в метрах и килограммах. Но метр и килограмм, строго говоря, очень молодые единицы измерения. В «эпоху галер» их не было. В «эпоху галер» разнобой и мешанина в этой области могли свести с ума любого специалиста по метрологии. Все эти фунты, пуды, золотники, унции, стоуны, турские ливры и пр., и пр., и пр., не только различались между собой, но и постоянно «флуктуировали» то туда, то сюда, в зависимости от места и времени употребления. Кроме того, они еще умудрялись менять свое значение в принципе: например, и фунт, и ливр — это и мера веса, и денежная единица. Так что если некий летописец, ну, допустим, отец Бернар из Сен-Дени, пишет, что граф Монморанси при осаде Шато-Рено применил 60-фунтовые пушки, это не говорит, само по себе, ровно ни о чем. Пушки обошлись ему по цене 60 английских фунтов за штуку? Или весили по 60 английских фунтов? Или 60 фунтов — вес ядра? Но тогда — каких фунтов? Английских? Русских? (Мог ведь купить и в Московии!) Или специальных «артиллерийских» фунтов (см. Шокарев Ю., «История оружия. Артиллерия»)?

Вопросов больше, чем ответов. Поэтому ни о каком однозначном переводе старинных массо-габаритных параметров в современные речи нет и быть не может. Речь может идти только о приблизительном, плюс-минус лапоть, переводе. Так что разнобой будет — это естественно.

Зайдем с другой стороны. Лет тридцать назад в моду вошли так называемые

Но, может быть, никто еще попросту не дошел до воспроизведения в натуре грозной боевой триремы? Ответ на этот вопрос поразителен! В том-то и дело, что «дошли». Попробовали. И ничего не получилось!

В конце пятидесятых — начале шестидесятых Голливуд захлестнуло очередное поветрие: мода на фильмы из античной истории. Многие из них даже стали мировой классикой: тут и «Бен-Гур», и «Спартак», и «Клеопатра». Бюджеты у них, даже по нынешним временам, были бешеными, тем более, что доллар в те времена был куда дороже. Продюсеры денег не жалели, масштабы массовок и декораций превосходят любое воображение. И вот, в дополнение ко всему, для-ради пущего антуража было решено заказать полноценные реплики-новоделы античных камнеметательных машин и античных же трирем. О катапультах речь ниже, это отдельная и очень любопытная тема, здесь — о кораблях.

Так вот, с триремой вышла незадача: дело, казалось бы, столь привычное для античных корабельщиков, неожиданно оказалось не по плечу корабельным инженерам-профессионалам середины XX века. Предвижу мгновенный ответ-возражение защитников КВИ: древние корабельщики владели «особыми приемами», магией и герметикой, позволявшей им решать технически невыполнимые ныне задачи. А потом пришли неизвестные кочевники, мастеров порубили в капусту, а свитки с магическими заклинаниями пожгли. И концы в воду.

Нет, кроме шуток. На месте стражей трад. истории я бы перед каждым гуманитарным ВУЗом воздвиг бы Памятник Неизвестному Кочевнику. Воистину, если бы не этот вездесущий и неуловимый парень неопределенного облика и загадочного происхождения, прятать концы в воду было бы гораздо сложнее.

А если оставаться реалистами, то понятно: «древнегреческий» плотник не знал и знать не мог и тысячной доли того, что известно современным специалистам по материаловедению, механике, корабельной архитектуре и т. д. Не было в его распоряжении ни алюминий-магниевых сплавов, ни титана, ни сверхлегких углепластиков. Если бы это было не так, мы бы все сейчас говорили по-гречески и ударными темпами вели бы колонизацию спутников Юпитера.

|

В общем, пришлось киношникам снимать триремы в павильоне, сделав их из пенопласта и фанеры. С каркасом из дюралевых труб или я уж не знаю, чего. Ну, да им не привыкать.

А потом потерялся оригинал. И всё, крышка истине.

Другой вариант: автор писал научно-фантастический роман. Сегодня у нас есть суда с одним рядом весел. Давайте пофантазируем, сколько мы врагов напугаем и утопим, если будем иметь суда — ого-го! — с двумя, тремя… пятнадцатью рядами весел.

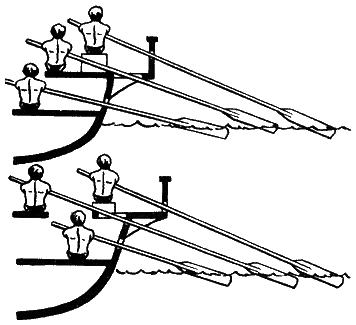

Третий вариант: авторы под терминами, содержащими числительные, подразумевали что-то иное, какую-то другую характерную черту, позволяющую отличать суда одного типа от другого. Какую? Вот вариант. Все термины с числительным обозначают не количество гребных ярусов, а штатное количество гребцов из расчета на весло. При соблюдении этого условия, возможно, обретет право на жизнь даже невероятная децера. Интересно: в абсолютистских и раннебуржуазных флотах критерием распределения боевых кораблей по рангам было нечто схожее, а именно число пушек. Заметьте, не число батарейных палуб, а именно число пушек! То есть получается, что трирема — это средних размеров галера, однорядная, естественно, с тремя гребцами на весло. А пентирема или децера — крупный гребно-парусный корабль, на котором вёсла, само собой, помассивнее, вследствие чего гребцов требуется больше.

Снова перечитываем описание средневековых галер и их «сестер» из Нового времени. Что же мы видим?! Число гребцов на весло достигало десяти человек!! При этом гребцы не сидели на банках-скамьях, а непрерывно ходили по палубе вперед-назад. Вот оно! Действительно, при таком способе гребли можно поставить десять человек на весло, и они будут работать примерно с одинаковым КПД. Просто крайний внешний гребец будет делать один-два шага, а крайний внутренний — пять-шесть. Если же посадить на банки хотя бы пять гребцов, то крайний внешний будет лишь чуть-чуть шевелить руками, а крайний внутренний — мотаться на конце весла, как тряпка на шесте. Абсурд! От трех до десяти человек к одному веслу можно ставить только в положении «стоя».

|

Но тогда опять-таки ни о каких многорядных судах не может идти и речи: если таков первый ряд, то какими же будут вёсла второго, или, оборони Господи, третьего ряда, учитывая, что высота яруса у нас автоматически подскочила минимум до двух метров, гребцы-то ведь в рост стоят!

Что же касается галер Северной Европы, например, шведских или идентичных им петровских, то это уже другая кораблестроительная традиция, идущая от драккаров викингов. На ее формирование повлияли суровые условия плавания на Балтике, в Северном и Баренцевом морях. Гребля там исключительно сидячая, не более двух человек на весло, и вёсла, соответственно, и короче, и легче. Кстати, средиземноморские галеры и галеасы в негостеприимных северных водах чувствовали себя очень неуютно и проигрывали судам северно-европейского типа.

Я не утверждаю, что прав безоговорочно и однозначно. Возможно, кто-то сможет предложить более изящное объяснение. Сейчас важно то, что никаких многопалубных гребных кораблей у «античных» моряков не было и не могло быть, а были обычные галеры. Одни крупнее, другие меньше, но в целом близкие по типу и все, естественно,

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |