"МАМА НА ВЫДАНЬЕ" - читать интересную книгу автора (ДАРРЕЛЛ Джеки)

Глава 5. Людвиг

|

Англичане упорно твердят, что у немцев нет чувства юмора. Я всегда считал это поспешным, стало быть, невеным обобщением. Ограниченный опыт общения с немцами не давал мне повода относить их в разряд чертовских весельчаков, но поскольку мне в основном доводилось обсуждать зубы мудрости шимпанзе или вросшие ногти слона с каким-нибудь директором немецкого зоопарка, нетрудно, понять, почему юмор обходил нас стороной. Тем не менее мне казалось, что где-нибудь должен все-таки таиться немец, обладающий чувством юмора, как вам всегда кажется, что где-то в Англии должна скрываться гостиница, где умеют прилично готовить. Просто немцам постепенно сумели внушить, что они лишены чувства юмора, говорил я себе, приумножив тем самым число их комплексов, однакс немцы помоложе, возмущенные наветами, должны были, опираясь на свою потрясающую техническую сноровку, смастерить некое подобие юмористического чувства. А потому, буде мои пути каким-то образом скрестятся с путями; такого немца (предпочтительно немки), я был готов вести себя с ним (с ней) предельно чутко и заверить его (или её), что никогда не верил подлым клеветникам. И как бывает всегда, когда даешь себе подобного рода альтруистические клятвы, случай сдержать слово представился раньше, чем я ожидал.

у меня крепко что-то не заладилось в семье, и поскольку дома возникла атмосфера, не очень-то благоприятствующая творчеству, я собрал вещички и отправился в Борн-мут на южном побережье Англии, где жил какое-то время в молодости. Сезон был не курортный, а потому вероятность того, что мне там будут докучать какие-нибудь нудные типы, была невелика. Действительно, большую часть времени, кроме меня, там вообще никто не гостил. Странное чувство испытываешь, оказавшись единственным постояльцем большой гостиницы, как будто ты последний пассажир на борту «Титаника». Здесь-то я и познакомился с замечательным человеком по имени Людвиг, который если и не помог мне вновь обрести здравый смысл (коего у меня всегда замечался большой дефицит), то, несомненно, сам того не подозревая, сделал доброе дело, вдохнув жизнь в мое чувство юмора.

В первое утро в Борнмуте, прежде чем выйти в город, чтобы вкусить его прелестей, я заглянул в бар в такой час, когда, как мне казалось, демократичный британец вправе потребить хмельной напиток, не опасаясь ареста. И с досадой обнаружил, что бар закрыт. Бормоча нехорошие слова о дурацких правилах, я повернулся было к выходу, когда увидел направляющегося ко мне молодого человека в полосатых брюках, темном пиджаке, рубашке со сборками, которая белизной могла бы поспорить со снегами Арктики, и при бабочке, аккуратностью не уступающей настоящим чешуекрылым. Он явно занимал не последнее место в начальственном строю. Наклонив голову набок, он выжидательно посмотрел на меня широко раскрытыми, невинными голубыми глазами. Я приметил у него раннюю лысину, которую он с большим искусством скрывал зачесанными вперёд длинными волосами, образующими аккуратную челку на лбу. Эта челка очень шла к его довольно красивому угловатому лицу, придавая ему сходство с молодым Наполеоном.

— Что-нибудь не так, сэр? — осведомился он, и по его произношению я заключил, что передо мной немец.

— В котором часу открывается бар?

Ответь он, что мне придется подождать до двенадцати Часов, я высказал бы ему все, что думаю про английские запреты, о порядках, действующих в Англии и установле ных на материке, а в заключение заявил бы, что вроде бы недавно принят великолепный закон, позволяющий взрослым людям потреблять в гостиницах спиртное, когда заблагорассудится. Однако он расстроил мои планы.

— Бармен еще не пришел, сэр,— сообщил он извиняющимся тоном.— Но если вы желаете выпить, я открою вас бар.

— О,— произнес я.— Вы уверены, что это возможно?

Не хотелось бы причинять вам беспокойство.

— Что вы, сэр, какое там беспокойство,— учтиво отозвался он.— Если вы подождете, я схожу за ключом.

Он быстро вернулся, открыл бар и налил мне пива по моему выбору.

— Выпьете со мной? — спросил я.

— Вы очень любезны, сэр,— ответил он с улыбкой, глаза его осветились радостью.— Мне то же самое.

Мы молча сделали несколько глотков, потом я спросил как его зовут.

— Людвиг Дитрих,— сказал он и добавил слегка виноватым тоном: — Я немец.

— Увы,— произнес я с наигранным сожалением,— я лишь однажды посетил Германию, да и то пробыл там не долго, так что не могу похвастать знанием страны.

Я не стал говорить, что обслуга в этой гостинице — сплошь грубияны, пища несъедобна, такое впечатление, будто меня на три дня посадили на пудинг на сале; может быть, мне просто не повезло... Однако мне подумалось, чт передо мной, возможно, тот немец, которого я ищу, немец, обладающий чувством юмора. А потому, выпив с Людвигом кружечку-другую, я решил, так сказать, закинуть удочку, проверить на нем несколько шуток. Шутки были простенькие, но он смеялся, и душа моя расцвела. Из всеx смертных именно мне повезло — я нашел горшок с золоз том у конца радуги! Нашел единственного немца, наделённого чувством юмора,— такой же уникум, как лошадь шестью головами. Увы, мне предстояло убедиться, что два-три смешка в баре так же не делают лета, как пара ласточек, сбившихся с пути.

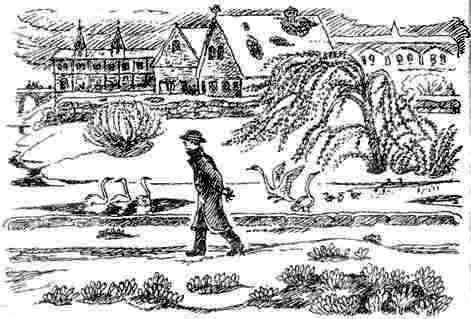

Покинув бар, я отправился погулять по Борнмуту: хотелось вновь увидеть места, связанные с моей молодостью, насладиться культурными сокровищами этого самого чопорного из курортов южного побережья. И с ужасом обнапужил, что за двадцать пять лет произошло столько перемен, что я совсем не узнаю город.

Впрочем, кое-что уцелело. Например, Плезэр-Гарденс — парковая зона с аккуратными клумбами, каменными горками, прудами и водопадами. Пруды были покрыты тонкой пленкой льда, каменные горки засыпаны свежим снегом, из которого торчали канареечно-желтые и розовато-лиловые крокусы. Уцелел обдуваемый ветрами пирс на железных ногах, омываемых волнами, чье пенное кружево, ложась на гальку, словно застывало на ней белоснежными раковинами. Курзал — пульсирующее сердце борнмутской культуры, где мне однажды довелось гоняться за щенком мопса, наступая на ноги негодующим любителям музыки и не давая им спокойно наслаждаться Моцартом.

Я вспомнил молодую виновницу сего происшествия, ее восхитительный носик и восхитительное обращение с английским языком. Позвонить ей? Сообразив, что не знаю даже ее адреса, я повернул кругом и углубился в город. Дул ледяной ветер, но с голубого неба светило нарциссо-во-желтое солнце, и лучи его чуточку пригревали. С радостью обнаружив, что аркада сохранилась, я еще больше обрадовался, увидев за ней мой любимый трактир «Виктория-бар». Вошел в теплое помещение и убедился, что тут все как было: отполированная длинная стойка, красные бархатные кресла и диваны, крытые позолотой диковинные столы из кованого железа. Заказав кружку бочкового пива, темного, как эфиопская дева, с белой, как майский цвет, шапкой, я сел со своей добычей и стал любоваться великолепием интерьера и окнами (всеми тремя) с резными и искусно гравированными рамами. Конечно, эти окна не шли в сравнение с изделиями, выходившими в прошлом веке из рук знаменитого Уистлера, но все же несли на себе печать славной и неповторимой старины. Трактир был полон диккенсовскими персонажами, каких можно увидеть только в английских пабах этого типа. Сутулые старушки с морщинистыми лицами расположились в креслах, потягивая портвейн с лимоном; высокий худощавый мужчина в черном пиджаке с бархатным воротником и в широкополой черной шляпе (какой-нибудь трагедийный актер, блиставший в двадцатых годах) впивался ястребиным взглядом в каждого входившего в трактир симпатичного молодого человека; двое мужчин оживленно беседовали, придерживая Руками свои кружки с пивом, меж тем как сидящий у их Ног старый английский бульдог свидетельствовал свое расположение каждому преходящему мимо него, вертя задом так, что ему позавидовали бы танцовщицы острова Бали; маленькая старушка лет восьмидесяти с гаком, в похожей на полицейскую каску шляпе вызывающе розового цвета, в таких же розовых перчатках, теплых ботинках и серебристых чулках, что-то серьезно втолковывала дородной даме в черной шляпе со страусовыми перьями и в шубе, точно сшитой из шкуры престарелого овцебыка. В воздухе пахло элем, портвейном и более крепкими напитками, подобно тому как в хорошей французской гостинице воздух пропитан благоуханием вкусных блюд. Как прекрасная дама источает аромат духов, так бар разливал кругом восхитительные запахи миллионов вожделенных стаканчиков. Потягивая темное бархатистое содержимое моей кружки, я был готов к тому, что сейчас войдет сопровождаемый озадаченным Ватсоном Шерлок Холмс и сухо бросит своему спутнику: «Хотите что-то узнать, дорогой Ватсон, загляните в местный трактир».

Неохотно допив свой эль, я вышел на холод. Постоял, размышляя, куда теперь пойти. Единственным положительным изменением в Борнмуте я назвал бы то, что он успел стать чуть ли не университетским городом; если в дни моей молодости вы видели на улицах только тучных бригадиров и пожилых леди, теперь с вами приветливо здоровались курчавые негры цвета шоколада, смуглые иранцы с вишневыми глазами и стайки похожих на рой бабочек или желтоватых птичек прелестных китаянок и японок, чьи изящные, точно веер, руки исполняли в воздухе замысловатый танец, помогая семенящим девушкам толковать между собой.

Заключив, что я замерз и всеми заброшен, я решил вернуться в гостиницу и заполнить творчеством время, оставшееся до второго завтрака. Расположившись в сверкающем хромом баре, выпил еще темного пива, после чего принялся за писание. Окончив абзац, перечитал его. Он ехидно ухмыльнулся мне, как это заведено у первых абзацев, когда все мобилизованные тобой слова доводят до твоего сведения, что, сколько бы ты ни старался, они не пожалеют сил, чтобы вызвать твое недовольство, и что дующий абзац получится у тебя ничуть не лучше. Я пере-брал в уме свой довольно обширный репертуар нехороших слов на английском, греческом, испанском и французско языках; только эти слова дают мне право считать себя полиглотом. После чего заказал двойную порцию бренди. 0 чем вскоре пожалел. Пиво разных сортов и бренди поднимают настроение, когда потребляешь их по отдельности; собранные вместе, они вызывают хандру. Симпатичный бармен, итальянец Луиджи (мне еще предстояло поближе узнать его), поглядел на мою мрачную физиономию и тактично отошел к дальнему концу стойки, где принялся прилежно протирать стаканы. Он наперед знал, что я напрасно пожелал налечь на бренди... Я прикидывал, какая форма самоубийства наименее мучительна, когда возле меня вдруг возник Людвиг.

— Приятно проведи утро, сэр? — справился он, обеспокоенно созерцая меня.

Я отложил ручку, допил бренди.

— Если вы хотите знать,— осторожно произнес я,— доставило ли мне удовольствие вновь увидеть места, где прошла моя молодость, и ощутить себя восьмидесятилетним стариком, мой ответ будет отрицательным.

— Восьмидесятилетним? — удивился он.— Вы выглядите намного моложе.

— Благодарю,— сказал я.— По правде говоря, когда я держусь подальше от зеркал, мне удается делать вид, будто я неплохо сохранившийся, симпатичный сорокалетний мужчина, хотя на самом деле обязан признать, что я намного старше и выгляжу куда хуже.

— А вот и нет.— Людвиг был твердо намерен смягчить удар, возможно нанесенный моему самолюбию.— Вы совсем не выглядите старым.

— Спасибо,— снова сказал я.— Выпьете?

— Благодарю,— отозвался Людвиг.— Если можно, джин. Я заказал для него джин, а себе для компании — еще бренди. Мы выпили за здоровье друг друга.

— Между прочим,— заметил я,— джин очень вреден. Зачем вы пьете джин — это же верная смерть.

На лице Людвига появилось выражение тревоги:

— Джин? Вреден? Почему?

— Вы не читаете «Ланцет»? — изобразил я удивление.

— Что это такое — ланцет? — спросил он.

— Самый выдающийся медицинский журнал в мире,— ответил я.— Содержит всевозможные сведения... сообщает о каждом новом открытии... наставляет врачей. Как заливать культю кипящей смолой и все такое прочее... Каждый врач читает «Ланцет».

— Вот как,— отозвался Людвиг.— Выходит, это такой врачебный журнал?

— Можно и так сказать,— ответил я, пытаясь представить себе, как бы Британская медицинская ассоциация восприняла такое определение.— Но иллюстрации в нем, конечно, изображают только артерии, гланды, проказу и тому подобное. Никаких голых женщин, никакой порнонографии, хотя текст, можно сказать, не всегда рассчитан на детей младшего возраста.

— И что же в этом журнале говорится про джин? — осведомился Людвиг, подозрительно глядя на свой стакан.

— Ну, в частности, он способствует облысению.

Рука Людвига нервно пригладила его тщательно оберегаемый «внутренний заём».

— Еще от него портятся зубы, дурно пахнет изо рта и бывают острые приступы «болезни горничных»,— сообщил я.

— Болезнь горничных — это что такое?

— Так называют в просторечии воспаление коленной сумки,— объяснил я.— У вас, очевидно, будет болезнь «вице-директоров», что примерно то же самое, только приступы еще острее.

— И когда же вы узнали про это? — спросил Людвиг.

— Совсем недавно. Заказать вам еще?

— Нет, спасибо, я лучше выпью пива,— сказал Людвиг.— Надеюсь, пиво не вредит?

Я вздохнул. Мой немец был лишен чувства юмора; во всяком случае, оно пребывало в состоянии покоя. Быть может, осторожный поиск при помощи «волшебной лозы» позволит мне обнаружить бурный поток веселья?

— Не обращайте внимания,— сказал я.— Люблю иногда пошутить.

— Пошутить,— вдумчиво повторил Людвиг, как будто впервые услышал это слово.— Да-да, конечно, шутить — хорошо, нельзя все время быть серьезным. Шутки вызывают смех.

Я глотнул бренди и присмотрелся к моему новому знакомцу. Приятное лицо, большие, искренние, добрые глаза, в которых, правда, было что-то от испуганного кролика. Он производил впечатление человека, который постоянно озирается, ища взглядом .воображаемого врага. Или, быть может, опасный микроб.

— Могу я называть тебя просто Людвиг? — спросил я.— Меня зовут Джерри.

— С удовольствием.— Он мило улыбнулся и кивнул. Я решил продолжить испытание:

— Скажи, Людвиг, к кому я здесь в гостинице могу обратиться с жалобой?

Он посмотрел на меня с испугом:

— Жалобой? Ты собираешься жаловаться?

Пальцы Людвига, сжимающие стакан, дернулись, как если бы оправдались его худшие ожидания.

— Я в том смысле, что если бы что-то случилось,— объяснил я,— к кому следует обратиться?

— Обратись ко мне,— горячо произнес Людвиг,— я все

сделаю.

— Послушай,— терпеливо произнес я.— Предположим, мне не нравится цвет ковра в моем номере, кому я должен жаловаться?

— Я могу поменять мебель,— успокоил меня Людвиг.— Но ковер прочно прикреплен к полу. Если хочешь, завтра переведу тебя в номер с другим цветом ковра.

— Я не намерен переходить в другой номер. Мне нравится мой ковер.

— Но ты сказал...— начал он.

— Я пошутил насчет ковра.

На лице Людвига появилось такое выражение, словно его миновала опасность попасть под колеса быстро движущегося экипажа.

— Пошутил,— вымолвил он.— Ну конечно, пошутил. Он облегченно рассмеялся.

— Но у меня претензии к душу,— сказал я. Облегчение испарилось, уступив место нервозности.

— К душу? А что с ним такое? — тревожно осведомился он.

— Каждый раз, когда я включаю его, он норовит ошпарить мне глаза, а я не застрахован от такого рода несчастных случаев,— объявил я.— И вообще, струя направлена в одну сторону, а не могу же я каждый раз становиться в передней, когда хочу помыться.

— Ты опять шутишь? — спросил Людвиг с надеждой в голосе.

— Увы, не шучу,— мрачно ответил я.— Сегодня утром меня между глаз ударила такая сильная горячая струя, что я уже хотел звонить администратору, чтобы прислали собаку-поводыря, которая довела бы меня до столовой.

— Сейчас же распоряжусь, чтобы исправили,— сказал Людвиг, проглотил свое пиво и исчез со скоростью перекати-поля, сплетенного из оголенных нервов.

В тот день я больше не видел его до самого вечера, когда, пожалуй, не слишком разумно решил отметить канун своего рождения несколькими стаканчиками бренди. Этот напиток способен прояснить ваш мозг, как если бы в голове зажегся некий диковинный яркий огонь, но он может также заставить ваш язык нести всякую околесицу. Я сидел один в огромной тихой гостиной, пытаясь что-то сон чинить, когда Людвиг вдруг возник передо мной; толстый мягкий ковер приглушил его шаги, как будто он шел по снегу.

— Привет,— сказал Людвиг, серьезно глядя на меня.— Что-то ты поздно засиделся.

— Не спится, вот сижу и пробую писать,— сообщил я.— Нажми кнопку, и словно джинн из бутылки появится ночной дежурный, неся мне бренди, а тебе — что сам закажешь.

Он нажал кнопку и сел напротив, направив на меня слегка озабоченный взор.

— Ты много пишешь,— заметил он.

Чем вовсе не доставил мне удовольствия, поскольку последние полчаса я хмуро таращился на последнюю написанную фразу, соображая, что писать дальше. Я сердито захлопнул блокнот.

— Ага,— сказал я,— много. К сожалению, обилие иностранцев в Борнмуте вредно действует на мой стиль.

— Стиль? Что это?

— Мой слог.

— На него действуют иностранцы? — удивился Людвиг.

— Конечно. Каждый порядочный англичанин подвержен воздействию иностранцев, ты разве не знал? И почему только Всевышний всех не сделал англичанами...

— Но как именно иностранцы воздействуют на тебя? — допытывался он.

— Достаточно того, что они не англичане,— ответил я.— Смотри, вот я выхожу на улицу — и кого же вижу? Английских мужчин и женщин? Ничего подобного — уйму япошек и китайцев, иранцев, эфиопов и уроженцев Басутоленда. Возвращаюсь в гостиницу — и кого вижу там? Англичан? Если бы. Паршивого итальяшку-бармена по имени Луиджи, который выглядит так, словно его прапра-прадеда звали Макиавелли. Официанты — сплошь паршивые испанцы, или паршивые итальянцы, или паршивые португальцы. И могу поклясться, что где-то еще прячется паршивый лягушатник-француз, благоухающий чесноком.

— Но ведь я тоже иностранец,— сказал Людвиг.

— Вот именно. Ты — грязный гунн. С этим Общим рынком явный перебор. Скоро в Британию набьется столько паршивых иностранцев, что мне придется ехать за границу gt; чтобы услышать хорошее английское слово.

Он долго смотрел на меня, потом рассмеялся.

— Грязный гунн,— повторил Людвиг, широко улыбаясь.— Знаю, это ты шутишь.

— Точно,— признался я со вздохом,— шучу.

— А что за книги ты пишешь?

— Романы про секс. Про сексуальных маньяков, бесчинствующих в гостиницах вроде этой.

Он поразмыслил, потом улыбнулся.

— Понимаю, ты опять шутишь,— довольно произнес он. Явился ночной дежурный, и я заказал два двойных бренди, не давая Людвигу опомниться. Он опешил и хотел что-то возразить, но я остановил его жестом руки.

— Праздник,— сказал я, поглядев на часы.

— Праздник? — спросил Людвиг.— Какой именно?

— Через минуту будет полночь,— объяснил я,— затем наступит мой день рождения. Веселье, бурное оживление и все такое прочее. На твоем месте я держался бы от меня подальше — могу вдруг превратиться в тыкву, или в оборотня, или во что-нибудь еще.

— День рождения? Правда? Ты не шутишь?

— Не шучу. Через минуту у меня за плечами будет пятьдесят один славно потраченный впустую год.

Дежурный принес напитки, мы подняли наши стаканы, и когда стрелки часов сошлись на цифре двенадцать, Людвиг встал.

— Поздравляю,— приветствовал он меня,— и желаю еще много-много лет жизни.

— Спасибо,— отозвался я,— тебе того же. Мы выпили.

— Ты чем-то озабочен,— сказал Людвиг, беспокоясь за меня.

— А ты на моем месте не был бы встревожен?

— Но почему?

— Ну как же, вот мне исполнилось пятьдесят два, а все ещё ничего не произошло.

— Так ведь тебе только что исполнилось пятьдесят два года,— серьезно заметил Людвиг.— Разве может сразу что-то произойти?

— Почему бы нет? — спросил я.— Почему бы в гостиную не ворваться пышной смуглянке в прозрачной ночной рубашке и не попросить меня спасти ее от бешеного! быка?

— В гостинице? Как сюда может попасть бык?

— На лифте,— ответил я.— Или он мог прокрасться в номер какой-нибудь леди, переодетый горничной, и напасть на нее.

— Ты опять шутишь,— сказал Людвиг, страшно довольный, как будто поймал меня на жульничестве в карточной игре.

Я вздохнул:

— Скажи, Людвиг, что побудило тебя покинуть развеселую жизнь в Германии и перебраться в Борнмут? Здесь заработки лучше?

— Нет-нет,— ответил он.— Просто в Германии все-только тем и заняты, что работают целый день и к вечеру так устают, что ни на что не остается сил. Совсем не веселятся.

— И не шутят? — удивился я.

— Нет, они слишком устают.

— И поэтому ты бежал в Англию?

— Да, мне очень нравится Англия.

Мы помолчали, я уныло размышлял о моем опусе, который никак мне не давался.

— Ты опять чем-то обеспокоен,— озабоченно заметил Людвиг.

— Да нет, просто не ладится что-то с этим проклятым писанием,— объяснил я.— Только и всего. Это называется; писательским запором. Пройдет.

Людвиг смущенно посмотрел на меня.

— У меня завтра выходной,— сказал он.— Есть машина — «мерседес».

Я задумался над этим несколько неожиданным сообщением, спрашивая себя, кто из нас перебрал бренди.

— И что? — осторожно осведомился я.

— Я подумал, поскольку у тебя день рождения и ты один во всей гостинице, может быть, захочешь прокатиться,— пояснил он, слегка покраснев.

Я выпрямился в кресле.

— Отличная идея! Ты серьезно? — спросил я, тронутый его добротой.

— Конечно,— просиял Людвиг, видя мой энтузиазм.

— Значит, так,— сказал я.— Ты позавтракаешь со мной, потом мы махнем куда-нибудь. Ты бывал в замке Корф? На полуострове Пэрбек?

— Нет,— ответил Людвиг.— С тех пор как уехала моя девушка, Пенни, я редко куда-нибудь хожу.

— Прекрасно, договорились. Ты заедешь за мной в двенадцать часов, мы где-нибудь перекусим и пропустим по стаканчику, потом проведаем Пэрбек.

Ровно в двенадцать мы встретились в холле. Людвиг выглядел несколько непривычно в рубашке с расстегнутым воротом, без аккуратной бабочки и в яркой спортивной куртке вместо черного пиджака, однако цветистый наряд ничуть не умерил его серьезности. Через Плезэр-Гарденс мы проследовали в «Ройял Бат Баттери» — отель, где во всем Борнмуте, на мой взгляд, подавали наиболее близкие к хорошей французской кухне блюда. По пути заглянули в трактир, чей бармен-ирландец с невыразительным лицом, но с искоркой в глазах, подобной светлячку в бархатно-черной ночи, внушил мне подозрение, что он почитает наш мир весьма забавным.

Людвиг задумался, выбирая напиток. От джина отказался, объяснив бармену, что опасается «болезни горничных». Бармен поглядел на меня, я подмигнул ему. Искорка в его глазах стала ярче, и он заговорил тоном знатока.

От хереса, сообщил он с ярко выраженным ирландским акцентом, развивается подагра и от портвейна — тоже.

От пива, серьезно заметил я, люди толстеют, а это плохо для сердца, как и от бренди, если его пить за обедом. Бармен поведал, что у некоторых завсегдатаев его трактира от обильного потребления виски артерии затвердели так быстро, что эти несчастные превратились вдруг в какие-то неподвижные статуи. Я добавил, что нечто в этом роде бывает от рома, с той разницей, что человек преображается в какую-либо липкую массу вроде патоки. Не желая отставать, бармен рассказал, что водка разъедает внутренности; буквально на днях один завсегдатай скончался, потому что весь его желудок вывалился на пол. И пришлось же потом повозиться с уборкой, вздохнул бармен, потому что бедняга тот ел на завтрак яичницу с беконом. Мысленно я поставил бармену высший бал. Именно такие артистические штрихи отличают добрую ирландскую брехню.

Людвиг осторожно прислушивался к нашей перепасовке. Внимательно посмотрел на мое лицо.

— Вы оба шутите? — произнес он так жалобно, что мне ничего не оставалось, как сознаться.

Мы заказали легкое пиво, и бармен присоединился ш нам. Затем Людвиг принялся рассказывать мне, как он предвкушает отпуск.

— И куда же ты поедешь? — спросил я.

— Хотелось бы на юг Франции,— ответил он,— да не получится.

— Почему? У тебя быстрая машина, дороги хорошие. За один день доберешься до Канн.

— Но я должен повидать родных.

— Ты очень хочешь их повидать? — поинтересовался я, вспоминая, как редко члены нашей семьи навещают друг; друга, причем являются так же неожиданно, как кукушка! к ее пернатым приятелям.

— Нет,— честно ответил он,— но ведь они мои родные. Поэтому я не смогу поехать на юг Франции, где теперь находится моя девушка Пенни.

«Малый явно перебарщивает в своей сыновней привязанности»,— подумалось мне.

— Почему бы не повидаться с ними на обратном пути? — предложил я.— Сперва навести Пенни.

Людвиг опешил.

— Или,— продолжал я,— почему бы в этом году не сказать: «К черту родных» — и отправиться... ну, скажем в Мексику?

Он задумался, а мы с барменом молча ждали, удастся ли нам развратить его.

— Хотелось бы повидать Мексику,— произнес наконец Людвиг.— Но там, пожалуй, слишком жарко. В Испании я страдал от жары.

— Почему не пожаловался правительству? — спросил я

— Это было бы не по закону,— сказал он, подумав.

Мы с барменом всем сердцем надеялись, что он пошутил; увы, Людвиг просто констатировал факт. Я обратил на бармена страдальческий взгляд, он ответил мне тем же.

— Ну что ж,— рассудительно произнес я,— есть и более прохладные места. Например, Баффинова Земля.

— В самом деле? — заинтересовался Людвиг.

— Этот наш друг,— я показал на бармена,— может тебе рассказать про Баффинову Землю.

Бармен, с лицом невыразительным, как лужа дегтя принялся полировать какой-то стакан.

— На Баффиновой Земле прохладно,— негромко произ-лес он.— Так прохладно, что там производят особые спиртные напитки, чтобы бутылки не лопались.

Людвиг задумался.

— Какой крепости? — спросил он.

Бармен вздохнул. Чувствовалось, что он начинает понимать мои затруднения.

— На Баффиновой Земле,— пришел я ему на помощь,— тебе пришлось бы испытать на себе гостеприимство эскимосов. Есть в больших количествах ворвань, тереться носами с веселыми эскимосками...

— Что такое ворвань? — пожелал узнать Людвиг.

— Это небольшой, но достаточно важный, изогнутый участок нижней части кишечника кита, достигшего совершеннолетия,— сказал я.

— Пойманного в августе, в полнолуние, когда начинают таять айсберги,— уверенно заявил бармен, чем заслужил мое безмерное восхищение.

— Убитого гарпуном,— смело добавил я.

— Не думаю, чтобы мне это понравилось,— сказал Людвиг.— Должно быть, на вкус что-то вроде рыбы, да? Меня всегда тошнит от копченой селедки и страшно хочется пить.

Я снова посмотрел на бармена, он ответил сочувственным взглядом.

— Видишь,— сказал я ему,— каким приятелем я обзавелся. Настоящий гунн.

— Точно, сэр,— отозвался бармен.— Думаю, неделька-другая в Дублине пошла бы ему на пользу. Не хуже психушки, говорят люди.

— Я подумаю,— обещал я ему.

— В Дублине очень влажно, верно? — спросил Людвиг, искренне желая пополнить свои знания.

— Верно,— ответил бармен.— Его еще называют Северной Венецией. Именно там была изобретена гондола.

— Но я думал...— начал озадаченный Людвиг.

— Пошли,— перебил я, беря его за руку.— Пойдем поедим копченой селедки.

За превосходной трапезой Людвиг облегчил душу, поведав мне про Пенни. Дескать, она и молодая, и веселая (хотя и лишенная чувства юмора, предположил я), но они постоянно ссорятся, постоянно. Она всегда копается, когда надо куда-то собраться, всегда поступает наперекор ему, но самый большой грех — спеша одеться, разбрасывает пополу чулки и бюстгальтеры. Людвиг полагал, что именно эта привычка в сочетании с некоторой разницей в возрасте делает невозможной саму мысль о женитьбе, во всяком случае весьма сомнительной. Я возразил, что это как раз то, что ему нужно: молодая живая особа, которая будет спорить с ним и заставлять ходить по пояс в разбросанных чулках и бюстгальтерах. Сказал, что множество браков распалось из-за чрезмерной аккуратности жены и множество были спасены уроненным вовремя бюстгальтером. Новизна этой идеи поразила Людвига, и после двух бутылок превосходного вина я почти убедил его завести вместе с Пенни собственную гостиницу в Борнмуте, при условии, что она не станет ронять бюстгальтеры в коридорах.

— Я написал ей, приглашая приехать в Борнмут и побыть со мной во время моего отпуска,— признался он.

— И что же она?

— Не ответила. Я очень беспокоюсь,— озабоченно сказал Людвиг.

— Перестань беспокоиться,— твердо произнес я.— Знай ты французскую почту, как я ее знаю, вообще не стал бы беспокоиться. Письмо, в котором говорится, что она приедет и любит тебя, придет в твой сотый день рождения.

Людвиг испуганно воззрился на меня.

— Шутка,— объяснил я.

— О! — воскликнул он с облегчением.— Значит, думаешь, она согласится?

— Непременно,— заверил я его.— Кто может устоять против ухаживания грязного гунна?

Эту шутку он уже знал, а потому громко расхохотался. Потом опять посерьезнел.

— Ты много путешествуешь? — спросил он.

— Порядочно.

— Это... ну... выбивает тебя из колеи?

— Нет. А что?

— Понимаешь, когда приближается отпуск, я всегда страшно нервничаю и у меня расстраивается желудок,— признался Людвиг.— Чем ближе отпуск, тем мне хуже. И когда отпуск начинается, мне так плохо, что я не получаю никакого удовольствия.

— Тебе нужен транквилизатор,— сказал я.— Могу поделиться.

— Поможет? — спросил он с надеждой.

— Конечно. Не забудь напомнить, у меня где-то лежит.

Сам принимаю, когда перетружусь.

— Большое спасибо,— сказал Людвиг.— Хочется хорошо провести отпуск.

— Будешь доволен,— пообещал я.— И Пенни тоже.

В приподнятом настроении мы доехали до парома, который хочется сравнить с воротами в другой мир. Подобно тому как Харон работает на перевозе через Стикс, так местный паром с куда более приятной целью двинулся через пестрящее островками и морскими птицами устье гавани Пула от роя сверкающих белизной отелей Борнмута в клочок пасторальной Англии, будто не изменившийся с позапрошлого века. Здесь широкие зеленые луга на покатых холмах были обнесены оградами из темного, колючего и косматого, точно волосы ведьмы, терновника. На исчерченных, словно вельвет, аккуратными бороздами полях стаи грачей летели за пахарем, будто чайки за кораблем. Живые изгороди были обвешаны лимонно-желтыми сережками, верба щеголяла пушистыми комочками цвета котикового меха.

Переплетенные на фоне неба черные голые ветки окостенелых деревьев на гребнях холмов создавали впечатление замысловатых синих витражей, замаранных тут и там первыми прутиками грачиных и сорочьих гнезд. Людвиг включил магнитофон, и машина начала вибрировать от громких мажорных звуков баварской музыки. Казалось, слышно, как мозолистые руки хлопают по кожаным шортам и как отбивают такт горные ботинки веселящихся баварцев с огромными пивными кружками. Забавный контраст ландшафту, через который мы проезжали...

Еще один поворот, и на коническом бугре в просвете между двумя высокими зелеными холмами мы увидели остатки замка Корф, этакий гнилой динозаврий зуб, торчащий из зеленой десны. Только центральная часть замка смогла устоять против фугасов и пушечных ядер кромве-левских вандалов и возвышалась теперь подобно остерегающему пальцу, покрытая щербинами, населенная галками, в одно и то же время жуткая и жалкая.

Оставив машину, мы пошли к замку. От холодного свежего воздуха и выпитого вина слегка кружилась голова. Две приземистые башни, напоминающие бугристые пивные кружки, охраняли вход под массивной аркой; поблизости остатки стены венчала еще одна башня, наклоненная под острым углом, подобно дереву, упрямо противостоящему попыткам ветра и воды повалить его на землю. Заложенный под нее в свое время фугас был недостаточно мощным, чтобы разрушить циклопическую шахматную фигуру из пэрбекского известняка.

Опережая нас, в том же направлении шагала высокая девушка с темными волосами. У нее были восхитительные длинные ноги, какими, кажется, природа наградила только американских девушек; ноги породистого скакуна, растущие чуть ли не от ушей.

Для просвещения Людвига я приступил к чтению лекции по истории Англии.

— Именно здесь,— сказал я, показывая на арку,— было совершено одно из ряда многих убийств. Эльфрида подло расправилась с Этельредом Нерешительным. Он охотился тут поблизости и решил навестить ее брата. А Эльфрида была, конечно же, его мачехой и страшно ревновала Этельреда, потому что он не испытывал по отношению к ней эдипова комплекса. Короче, когда Этельред Нерешительный — его еще называют Неустойчивым — перебрал меда...

— Меда? Что это? — спросил внимательно слушавший меня Людвиг.

— Три части водки, одна часть пчелиного меда с водой и щепотка ангостуры горькой,— отчеканил я и с удовольствием отметил, что девушка впереди сменила широкий шаг на более плавную поступь, чтобы лучше слышать меня.— Так вот,— продолжал я,— Этельред Нерешительный промчался на коне через мост под этой аркой и приветствовал мачеху со всей теплотой, позволительной человеку, свободному от эдипова комплекса. Сказал, что желает увидеть брата. Мачеха ответила, что его брат в темнице забавляется пыточными орудиями и что его сейчас позовут. А пока, предложила она, может быть, Этельред выпьет немного меда, чтобы восстановить силы. Этельред согласился.

Тем временем мы подошли к будке, где продавались входные билеты, и я смог рассмотреть лицо девушки. Она была очень хороша. Девушка купила путеводитель; мой слух уловил ее американский акцент. Поворачиваясь, она встретилась со мной глазами, улыбнулась и помахала мне путеводителем.

— Некоторые люди,— громко сказал я,— и не подозревают, что ждет их дальше.

Девушка помешкала, потом стала медленно подниматься по откосу к развалинам самого замка — достаточно медленно, чтобы и дальше слышать наш разговор.

— Что случилось потом? — спросил Людвиг.

— А вот что: Эльфрида смешала мед в шейкере из бараньего рога и налила Этельреду. Когда он нагнулся, чтобы взять свой рог, она вонзила ему в спину нож — не очень-то гостеприимный жест, ведь он был совсем не готов к этому. После чего она сбросила его тело в колодец — по-английски, как ты знаешь, «велл». Отсюда старая английская поговорка: «Олл из велл дат эндс велл» — «Все хорошо, что хорошо кончается».

— И полиция не поймала ее? — спросил Людвиг.

— Не поймала. Несколько месяцев брали отпечатки пальцев у всех обитателей замка — и все без толку. Старый Скотленд-Ярд терялся в догадках.

— А кем же был этот эдипов комплекс? — допытывался Людвиг, желая досконально разобраться в исторических фактах.

— Один совершенно безнравственный рыцарь, сэр Эдип. Он хотел жениться на Эльфриде и сесть на трон, стать королем, понимаешь? Слыхал когда-нибудь выражение «черный как ночь»?

— Слыхал,— отозвался Людвиг.

— Так вот, его изобрели тогда в качестве характеристики сэра Эдипа.

Я заметил, что девушка остановилась и прилежно изучает путеводитель. Заметил также, что она держит его вверх ногами. Кассир задумчиво посмотрел на нас.

— Вам не нужен путеводитель, сэр,— произнес он скорее утвердительно, чем вопросительно, и мое ухо уловило мягкий, словно изысканный сыр, дорсетский акцент.

— Нет, спасибо,— беззаботно ответил я.— Мне знакома история сей благородной груды камня.

— Я так и понял, сэр,— подмигнул он мне.— Ваш друг — иностранный джентльмен, верно?

— Немец,— сказал я.— Сами знаете, что это за порода.

— О-о, да, конечно, отлично знаю.

— Вы родом из Дорсета? — поинтересовался Людвиг.

Не в силах больше сохранять серьезное выражение лица, кассир промямлил: «Да, сэр» — и поспешно отступил в глубь, сдоей будки.

— Пошли,— позвал я Людвига.— Нам еще много надо посмотреть, и у этого места захватывающая история.

Мы миновали девушку, она медленно последовала за нами.

— Теперь,— сказал я, поднимаясь вверх по зеленому откосу,— мы пропустим одно-два столетия и остановимся там, где Генрих Седьмой проиграл в кости замок Генриху Восьмому.

На густой траве паслось несколько овец; рога барана украшали его голову, будто две огромные спиральные раковины.

— Так вот,— продолжал я,— как известно, у Генриха Восьмого были в жизни только три страсти — женщины, еда и музыка. Сейчас ты видишь перед собой остатки стада тех самых овец, которых подавали Генриху с горохом, картофельными чипсами и мятным соусом. Разумеется, для него готовили отбивные, но в те дни, когда он казнил одну или двух своих жен, в честь этого события приказывал запечь баранью ногу с розмарином и чебрецом.

— Они очень грязные,— заметил Людвиг, глядя на овец.

— Так надо,— ответил я,— чтобы на них не позарились браконьеры. Овец моют раз в году, в день Святого Омо проводят торжественный обряд погружения овец в специальную яму на территории замка.

— О,— вымолвил Людвиг, обводя взглядом глыбы разрушенной кладки и разбитые стены.— А где же кухни?

Я завел его в помещение, где, по всей вероятности, некогда сидели караульные, охраняя вход в замок и подъемный мост, полируя свои луки и стрелы и не давая остыть кипящему дегтю. В одной изогнутой стене этого помещения — без кровли, площадью примерно шесть на три метра — была узкая крестовидная бойница.

— Здесь,— сказал я,— находилась большая кухня. Молодая американка задержалась у входа.

— Но здесь мало места,— заметил Людвиг.

— Вполне достаточно, если ты искусный повар и располагаешь всеми современными удобствами. Генрих, как я уже говорил тебе, был очень разборчив в еде, и повар рисковал жизнью, если готовил плохо. А хороший повар вполне мог на такой площади приготовить от семи до десяти блюд для банкета. Опрятность — вот залог успеха в кулинарном деле,— вкрадчиво произнес я, живо вспомнив, как моя жена твердила, что в жизни не встречала такого неопрятного повара, как я.

— Но как же отсюда подавали блюда в замок? — озадаченно справился Людвиг.

— Через раздаточное окошко.— Я показал на бойницу.— Что подлиннее, вроде сельдерея,— через вертикальную прорезь, подносы с отбивными — через горизонтальную.

Людвиг подошел поближе, чтобы лучше видеть.

— Поразительно,— произнес он.

Молодая американка укоризненно посмотрела на меня, улыбнулась и вдруг исчезла, чем немало меня огорчила. Я продолжал водить жадно слушающего мои бредни Людвига по замку, надеясь догнать ее, но она как сквозь землю провалилась.

А Людвиг никак не мог успокоиться. Когда я показал ему комнаты для гостей площадью около двух с половиной метров на два, он подчеркнул, что в них с трудом могла втиснуться двуспальная кровать и не оставалось места, чтобы войти. Как справляется с этими трудностями королева Елизавета (я сообщил ему, что она приезжает сюда на уик-энд вместе с отцом)? Очень просто, ответил я, открывает дверь и прыгает в постель. Большая экономия передвижений. И поскольку кровать занимает всю площадь, вы избавлены от необходимости подметать под ней. Еще его заботило состояние санитарного узла; показав ему на остатки круглой башни метрах в пятистах от главного здания, на самом краю холма, я пояснил, что там помещались мужская и женская уборные.

— Почему так далеко? — спросил он.

— По двум причинам,— ответил я.— Во-первых, как это видно по их расположению, каждый раз, когда спускали воду, содержимое скатывалось по склону прямо в лагерь противника, нагоняя панику на врага. Во-вторых, они служили Генриху для карательных мер. Он обнаружил, что придворные испражняются прямо на стенах, чем вызывали недовольство часовых внизу. Вот Генрих и велел построить уборные там, приказав под страхом смерти пользоваться только ими. Поверь мне, в холодные зимние ночи это было весьма действенное наказание.

Американская девушка по-прежнему не показывалась, чем сильно меня расстроила. Я-то надеялся, что еще несколько моих драгоценных исторических открытий перекинут мостик между нами. Мало-помалу мы возвратились к главному входу, и когда начали спускаться по откосу, я увидел вдруг юную красавицу. Она смотрела на нас сверху из окруженного, словно чешуйками пепла, галками полуразрушенного окна в одной из относительно целых стен замка. Я помахал ей рукой, она помахала в ответ, поощрив на дальнейшие действия. Сложив ладони рупором, я крикнул:

— Прекрасная леди, сегодня у меня день спасения красивых принцесс, и я вижу, что вы попали в беду!

Она устремила на меня печальный взор и наклонилась вперед, так что длинные черные волосы ее упали на плечи.

— Сэр рыцарь, меня постигло страшное несчастье,— услышал я мелодичный голос, говорящий с мягким американским акцентом.— Как вы проведали о моей беде?

Я проникся к ней расположением.

— Леди, об этом знает все королевство.— Я отвесил ей старомодный поклон.— Я и мой шут вместе проделали утомительный долгий путь, дабы спасти вас от участи, которая хуже смерти.

— Что такое шут? — спросил Людвиг.

— Это такой дурак,— ответил я.

— Ты хочешь сказать — идиот? — возмутился он.

— Сэр рыцарь,— снова обратилась ко мне принцесса, испуганно озираясь,— говорите тише, боюсь, стража может услышать.

— Леди, дошло до меня, что ваш дядя, этот злодей, заточил вас здесь, чтобы лишить вас и королевства, и девственности! — крикнул я.

— Шут — это идиот? — допытывался Людвиг.

— Дипломированный паяц,— ответил я.

— И девственности — тоже? — осведомилась принцесса.

— Что такое паяц? — спросил Людвиг.

— Да, лишить вас сокровища, коим женщины так дорожат,— сообщил я принцессе.— Ваш дядюшка даже сейчас, зловеще хмуря брови...

— Паяц — то же самое, что шут? — хотел знать Людвиг.— У слова «идиот» два синонима?

— Да,— коротко ответил я, желая продолжить диалог с моей принцессой.

— Скажи мне, прекрасный рыцарь, чем занят сейчас мой дядя? — пропела она.

— Сейчас он сидит, готовя вам страшную участь, леди. Однако не бойтесь, я...

— Участь — то же, что смерть? — спросил Людвиг.

— Да,— сказал я.

— Скажи мне, прекрасный рыцарь, могу ли я ее избежать с твоей помощью? — поинтересовалась моя принцесса.

— Не бойтесь, леди, ничего,— ответил я.— Никакой дядюшка, пусть даже самый кровосмесительный, самый порочный, самый извращенный, будь вместе с ним хоть тысяча приспешников, пусть даже самый коренастый, волосатый и средневековый, какие бы силы нам ни противостояли, с моим верным мечом Экскалибуром...

— Ты знаком с этой девушкой? — заинтересовался Людвиг.

— Сэр Ланселот — это вы! — мелодично воскликнула леди в окне.

— Я, мэм, к вашим услугам!

— Ты где-нибудь встречался с ней раньше? — спросил Людвиг.

— Послушай,— огрызнулся я,— помолчи немного. Галки кружили над башней, издавая ворчливые крики.

— Леди,— воззвал я к принцессе,— там внизу нас ожидает мой верный конь, моя лошадь Мерседес, на ней мы доставим вас в безопасное место.

— Одна лошадь? — возразил Людвиг.— В этой модели «мерседеса» двадцать лошадей.

— Сэр Ланселот,— откликнулась моя принцесса,— ваша доброта равна вашей храбрости.

— Тогда я поднимусь на ваши бастионы, убью ваших стражей и отвезу вас в селение Борнмут, где нас ждут оленина и мед.

— У нас в Германии много оленины,— сообщил Людвиг.— К ней подают яблоки, запеченные в тесте.

— Увы, Ланселот,— сказала принцесса.— Боюсь, ничего не выйдет, хотя я жажду отведать меда с водкой и щепоткой горькой ангостуры. В селении том мой жених ждет моего спасения, а у него ревнивый нрав.

— Что такое — нрав? — спросил Людвиг.

— Характер,— ответил я.— Черт! Она помолвлена.

— Нрав — от слова «нравиться»? — поинтересовался Людвиг.

— Принцесса,— грустно сказал я,— почему вы так опрометчивы. Вспомните изречение: «Поспешный брак — долгое раскаяние». Не говоря уже о том, что мне пришлось так потрудиться, извлекая мой меч из камня ради вас.

Она рассмеялась:

— Уверена, вы найдете другую принцессу. Прощайте, сэр Ланселот.

— Прощай, милейшая Гиневра...

— Ты сказал, что не знаком с ней,— заметил Людвиг, когда мы направились к выходу с территории замка.— Откуда же ты знал ее имя?

— Она — Гиневра Смит из Джоллитауна, штат Огайо,— ответил я.— И я познакомился с ней в Нью-Йорке. А теперь едем обратно в Борнмут. Трактиры уже открыты.

— Этот замок,— сказал Людвиг, когда мы проходили под аркой,— совсем не в исправном состоянии.

— Нам, англичанам, они нравятся именно такими,— сообщил я.— Чтобы в них сохранялся аромат старины, так сказать.

— А у нас на Рейне,— возразил Людвиг,— много замков, много больших красивых замков, и они все в исправном состоянии.

К счастью, как раз у входа стояла брошенная кем-то тачка с гравием.

— Вот,— показал я,— смотри, мы тоже кое-что предпринимаем. Вернись сюда через год или два, увидишь, что замок будет выглядеть не хуже «Хилтона».

В потускневшем солнечном свете луговая зелень приобрела изумрудный оттенок; распаханные поля стали пурпурно-коричневыми. Гавань Пула озаряли розовые лучи, и летящие на свои гнезда чайки отражались снежинками в почти зеркальной глади моря. Людвиг включил еще какие-то баварские мелодии, отбивая такт по баранке за неимением кожаных шортов.

— Какой интересный день был сегодня,— заметил он, когда мы выехали на улицу, ведущую к гостинице.— Когда приедут мои родители, я повезу их смотреть замок Корф и расскажу все, что узнал.

Я ощутил легкие угрызения совести.

— Надо было купить тебе путеводитель, все запомнить невозможно.

— Я запомнил,— возразил Людвиг.

— Тебе спасибо за чудесный день,— сказал я.

— Спасибо тебе,— учтиво ответил он.

Оставив машину в гараже, мы направились пешком в гостиницу.

— Ты не забудешь таблетки, которые обещал мне? — робко справился Людвиг.

— Конечно, не забуду,— сказал я.— Я их куда-то засунул, никак не могу найти. Но завтра поищу как следует.

— Завтра — последний день,— напомнил Людвиг.— Послезавтра я уезжаю в отпуск.

— Будут тебе таблетки, даю слово.

И я нашел их, очень кстати, как показал ход событий. Возвращаясь на другой день из кино, я с удивлением увидел целую толпу людей перед гостиницей «Ройял Хайк-лифф Пэлис». Подойдя ближе, разглядел также полицейскую машину с синей мигалкой, «скорую помощь» и две пожарных машины, над которыми к небу тянулись лестницы, словно шеи диковинных доисторических зверей. По мостовой новорожденными удавами расползлись пожарные рукава. Высоко на торце гостиничного здания помещалась причина всей этой сумятицы — неоновая вывеска, которая каким-то образом ухитрилась загореться. Хотя немедленно была объявлена тревога, к тому времени, когда огонь был потушен, от вывески остались только буквы «ял», «Хай» и «лис», напоминая то ли заголовок одной из рукописей Мертвого моря, то ли имя некоего древнего китайского философа. Протиснувшись через толпу, я увидел расстроенного Людвига, который сопровождал выходящих из гостиницы дюжих пожарных и еще более дюжих полицейских. У него было такое бледное, измученное и виноватое лицо, как будто он сам поджег злополучную вывеску.

— Привет,— бодро поздоровался я.— Вижу, ты тут здорово повеселился.

Людвиг застонал.

— Ужасно! Ужасно! — судорожно вымолвил он.— Что они там натворили в номерах, выбираясь на крышу. Я чувствую себя ужасно! Завтра начинается мой отпуск.

— Но ведь ты не поджигал вывеску,— заметил я.

— Нет! Не поджигал, но это произошло в мое дежурство,— сказал он, глядя на меня страдальческими глазами.— Она загорелась, когда я дежурил.

— Весьма неосмотрительно с ее стороны,— отозвался я.— Но гостиница не сгорела, так что у тебя все будет в порядке. Пойдем, выпей стаканчик и успокойся. Или ты предпочитаешь «скорую помощь»? Она тут стоит.

— Нет-нет, спасибо,— совершенно серьезно отверг Людвиг это мое предложение.— Мне нельзя покидать гостиницу. Я должен заняться уборкой.

Когда мы позже встретились в баре, он все еще никак не мог успокоиться.

— Ты принес таблетки? — жалобно осведомился Людвиг.— Понимаешь, со всеми этими делами мне стало еще хуже.

— Черт! — воскликнул я.— Совсем забыл. Но ты не волнуйся, будут тебе таблетки. Когда ты завтра уезжаешь?

— В два часа,— ответил Людвиг таким голосом, будто на это время была назначена его казнь.

— Я собираюсь позавтракать в ресторане «Белла Виста»,— сообщил я.— Загляни туда, выпьешь стаканчик на дорожку и получишь от меня таблетки.

— Спасибо,— сказал он.— Чувствую, без них отпуск будет мне не в радость.

На другой день — я только что управился с жареной телятиной и зеленым салатом с приложением в виде отличного кьянти — в «Белла Висту» явился Людвиг с темными кругами под глазами, с нервно дрожащими руками.

— Нашел? — тревожно осведомился он.

— Нашел,— ответил я, оценивая взглядом его состояние.— А теперь садись и расслабься. Ты выглядишь так, что при виде тебя любая женщина уронит на пол свой бюстгальтер.

Я извлек из приготовленного для него конвертика зелено-черную капсулу.

— Так вот,— сказал я тоном частного врача-консультанта,— принимай в день по одной капсуле, не больше. Понял? И только в том случае, если почувствуешь, что тебе это необходимо. О'кей?

— Да! Да! — горячо произнес Людвиг, глядя на капсулу, словно на пробирный камень, способный все превращать в золото.

Я заказал бутылку вина, налил ему бокал. Он выпил залпом. Я налил еще.

— Теперь глотай капсулу,— сказал я.

— Ты уверен, что я смогу вести машину? — спросил Людвиг.

— Можешь и пить, и вести машину,— заверил я его.— На меня эти капсулы совсем не действуют. Между прочим, я только что сам принял одну.

— Отлично,— сказал он, глотая капсулу.— Понимаешь, это очень важно, потому что мне предстоит долгая поездка.

— Ясно. Можешь не беспокоиться. Будешь как огурчик. После второго бокала вина он встал и крепко пожал мне руку.

— Я так рад, что мы познакомились,— произнес Людвиг.

— Я тоже. Навести меня как-нибудь. И захвати Пенни. Я буду не против, если она уронит на пол бюстгальтер.

— Ты шутишь,— гордо заметил он.— Теперь я знаю, когда ты шутишь.

— Ладно, счастливо отдохнуть,— сказал я, и он побрел к своему «мерседесу» навстречу кратковременной свободе от гостиничных забот.

Я же допил вино и отправился в кино. Там меня ждал фильм, который я давно мечтал посмотреть. Предвкушая удовольствие, я тщательно выбрал место, покупая билет.

Погас свет, пошли титры... Дальше я ничего не помню, пока три четверти часа спустя сидящий рядом мужчина не потряс меня за плечо, прося не храпеть так громко, а то ему совсем не слышно, что говорят артисты. Я удивленно вскочил на ноги — никогда еще мне не случалось засыпать в кинотеатре! Не иначе проклятая капсула виновата, в сочетании с вином, сказал я себе.

Потом вспомнил Людвига и похолодел.

Боже мой! Несясь по дороге на встречу со своей Пенни, он вдруг уснет за рулем «мерседеса»?.. Я живо представил себе обрызганные кровью остатки автомобиля, расплющенного о дерево. Может быть, он еще не выехал?! Я выскочил из кино как сумасшедший и примчался в гараж; не сомневаюсь, что моя физиономия выглядела такой же безумной, как лицо Людвига, когда он нервничал.

— Мистер Дитрих — он уже уехал? — спросил я дежурного.

— Да, сэр, примерно с час назад,— последовал ответ. Признаюсь, я чувствовал себя отвратительно целых три дня, пока не получил из Кале открытку, которая сняла тяжкое бремя с моей души. Текст открытки гласил: «Встретил Пенни, завтра начинаем вместе счастливый отпуск». И подпись: «Твой грязный лгун Людвиг».

Кажется, есть какая-то поговорка насчет того, кто смеется последним, однако я уверен, что Людвиг никогда о ней не слышал.

|

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |