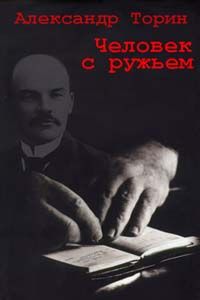

"Человек с ружьем" - читать интересную книгу автора (Торин Александр)

|

Александр Торин Человек с ружьем

.

Кажется, этот город стоял и будет стоять неизменным. С улицами Ленина и Первомайской, с рынком у железнодорожной станции – этим провинциальным центром жизни и сплетен. С перроном и вокзальными часами еще от царской власти.

Не город, а так, городок. Угрюмые дома красного кирпича, построенные пленными немцами в конце войны. Дом культуры, этакий местный Парфенон желтого цвета. Кусты шиповника и голубые ели около Горсовета.

А еще он был полон запахов – так всегда бывает в детстве. Рынок дышал солеными огурцами и свежими вениками. Подъезд – фиолетовой сыростью и квашеной капустой. Парикмахерская на Первомайской – сладким одеколоном и приторной пудрой. Новый Год – мандаринами, хлопушками, смолистой елкой и конфетами в подарочных наборах. Книжный магазин – глянцевыми плакатами и дермантиновыми школьными тетрадками.

С плакатов на посетителей смотрел Ульянов-Ленин во всех своих ипостасях: от курчавого мальчика-ангелочка Володи, строптивого отрока, заявившего испуганной маме «Мы пойдем другим путем», до изможденного дедушки в картузе рядом с архаичного вида тетенькой. Тетенька напоминала мне нашу дальнюю родственницу, к которой меня бабушка пару раз таскала в гости. У нее в квартире всегда пахло пылью и лекарствами, поэтому в глянцевый запах мелованной бумаги тоненькой струйкой вливался аромат валерианового корня, бумажных цветов и пряного увядания.

Поездки в Москву разрушали размеренную патриархальность. Суета переполненного перрона распластывала меня толстой теткой с корзинами, одуряющими прелой гнилью и селедкой. Очумленное пробуждение происходило в тамбуре – от кислого аромата табака.

– Помни, ты должен вести себя прилично, спрашивать разрешения, говорить пожалуйста, вилку держать в левой руке, нож – в правой, – почти кричит откуда-то из-за чужих спин бабушка. И вот, наконец: – Саша, пора выходить.

Ноги и руки скованы свинцом, прелая корзина вдавила меня в поручни.

Чудом я вырываюсь и... остаюсь один на перроне. Идет мокрый снег. Слева от меня – пути, справа – маленькая свалка, впереди, в тупике, – несколько ржавых коробок-гаражей. Я стою под бетонным столбом уличного фонаря.

Пространство высвечивается конусом падающих снежинок, и я неожиданно вспоминаю будущее. Вернее, это прошлое, потому что я вижу сон. На этой станции я окажусь еще много раз. Рядом построят здание ГАИ, в котором я буду сдавать экзамены по правилам движения. А на этом самом пятачке перед гаражами школьники будут тайком пить пиво, целоваться с девочками и курить сигареты. И я буду одним из них.

В коридоре отчаянно пахло глянцевыми плакатами из книжного магазина. Пачка их занимала старое оцинкованное корыто, в котором соседка кипятила белье. Дедушка Ленин лежал в гробу. Вокруг скорбели революционные матросы. Но мешала примесь чего-то неистребимо жизненного – свежая капуста, мозговая косточка, корень петрушки... Букет этот бесстыдно вытекал из-под двери соседей. Означало это одно: тетя Клава варила щи.

Продавщица канцелярских принадлежностей, плакатов и всяческих учебных пособий, наша соседка по коммуналке тетя Клава, была замужем за дядей Ваней, вернее Иваном Алексеевичем, инженером стройтреста.

– Ну что, школьник, трудно учиться? – она появилась из-за двери, укутанная в сизое облако явно гастрономического свойства – в нем были винегреты, салаты, борщи, наваристые бульоны, каши гречневые и перловые, жаркое домашнее, холодец и заливное. Сама тетя Клава почему-то пахла грудным молоком.

– Не-а, тетя Клава, легко.

– Есть-то хочешь?

– Спасибо, я уже пообедал, благодарю Вас. (Так учила меня отвечать бабушка.)

– Да брось ты эти словечки, щи хлебать будешь? Я только что сварила.

– Спасибо, тетя Клава. Буду.

– Вот и молодец, это я люблю, когда дети кушают. Мой-то, Димка, не жрет ничего, приходится силой впихивать. Сидит, засранец, полный рот набирает, а как отвернусь – он под стол, на газетку выплевывает. На плакаты просто так засмотрелся или хочешь чего?

– Мне задали про Ленина стенгазету выпустить.

– Они бракованные из Москвы пришли, Ленина вверх ногами напечатали. Говорят – выкидывайте, а я сохранила на всякий случай. Бери, сколько надо. Вырежешь, наклеишь. Ленин, он и вверх ногами – Ленин, особливо если его перевернуть.

– Спасибо, тетя Клава, – я прижал к груди глянцевый плакат, пахнущий ладаном и валериановым корнем.

– Приходи вечером с Димкой поиграть.

– Спасибо, приду.

Димка рос рыжеватым амбалом с веснушками. Никто не мог понять, на кого он похож, худощавая соседка из третьей комнаты тетя Галя с язвительными морщинами на щеках утверждала, что Димка – вылитый зам. председателя Горисполкома товарищ Дубовой. И именно по этой причине Ивану Алексеевичу и Клавдии Васильевне в прошлом месяце дали ордер на отдельную квартиру в новой пятиэтажке.

– Вы, Галина Алексеевна, не имеете права так плохо думать о Советской Власти, – возмущалась бабушка.

– Я? Я плохо думаю о Советской власти?– Тетя Галя надувалась и краснела, как рыбка-петух в период спаривания. – У меня муж на фронте погиб! Я в эвакуации в Сибири под открытым небом работала!

– Кушай, Саша, не слушай ее.

– Развели здесь интеллигентность... Над рабочим человеком измываются.

– Сейчас, – бабушка пошла в нашу комнату.

– Я с тобой, – гречневая каша осталась остывать на тарелке.

– Это не твое дело, – бабушка копалась в своей заветной кожаной сумочке, истертой до сухожилий. – Марш на кухню, и чтобы кашу доел.

– Не хочу.

– Как тебе не стыдно! Сестра твоей матери умерла от голода. Я бы все на свете тогда отдала за тарелку гречки, а ты... Вот, нашла.

– Что это?

– Удостоверение блокадника. Пусть она мне попробует хоть одно слово сказать, хабалка.

У Димки в картонной коробке лежали изумительные игрушки. Немецкая пожарная машина красного цвета. Волчок с лошадками, испускающими огненные искры. Самострел – добротный, с крючком из прочной стали и упругой резины белого цвета – мечта дворовых мальчишек.

Этот пацан с рыжими веснушками был добр и общителен. Однажды он подарил мне моток заветной самострельной резины. Брат тети Клавы работал на районной фабрике игрушек, и резины этой у них было завались.

Потом Димка подрос и превратился в обычного любителя портвейна и папирос «Дымок».

Одна из девятиэтажек, построенная дядей Ваней в середине семидесятых, начала оседать. Назначили правительственную комиссию, обнаружили хищения, и Ивана Васильевича посадили на пять лет.

Помню, как тетя Клава приезжала к нам в коммуналку в гости, показывала бабушке письма, отправленные в ЦК КПСС, о чем-то советовалась.

А мы с Димкой часто ловили рыбу. В заливчике канала им. Москвы в те годы неплохо клевали окуньки с полосатой спинкой.

Я заканчивал десятый класс и думал о будущем – выпускных экзаменах и институте. Димка переходил в восьмой и был озабочен девушками.

– Вот если бы была война, – он мечтательно забрасывал удочку. – И наши заняли бы немецкий городок. Уж я бы этим фашисткам показал, я бы их всюду прижимал. В лифте, на улицах, в окопах. Уй, что бы я с ними делал...

Через три года Димку призвали. В Афганистан.

Отец его уже умер в заключении от воспаления легких. Тетя Клава все продолжала писать ходатайства в ЦК. Только с просьбой об увеличении пенсии.

Накануне отправки в Ташкент Димка ночевал у нас дома.

– А чего, послужу, – бодрился он. – Не всем же умными быть, кому-то надо и родину защищать. А это, кстати, тебе, на память. Помнишь, как мы вместе играли?

Под стеклянным колпаком прыгали наездники. Кремень стерся, лишь изредка из-под копыт игрушечных лошадей высекались тусклые искорки.

Дима вернулся домой в запаянном гробу. Я не увидел его мертвым.

Смерти я боялся.

Смерть была чем-то неприятным и пугающим – вроде Александра Валериановича, высокого, бледного старика со слезящимися глазами из нашей огромной многосемейной квартиры. Во дворе его побаивались, считая немного сумасшедшим и даже колдуном.

Он подчас бывал пьян, – в пенсионные дни. В отличие от шумных, рвущих рубаху на груди соседей, он, как правило, пил где-то один, потом добирался до скамейки, стоящей около подъезда, и дремал на ней, как крокодил, греющийся на коряге, изредка приоткрывая глаза.

Помню, как соседские мальчишки начали его дразнить. Старик на малышню не реагировал, только время от времени просыпался и строил страшные рожи.

– Пьяница, просыпайся! – Расходились дворовые бузотеры. Полетели комья земли.

– Ну все, терпение мое лопнуло! – взревел старик и неожиданно проворным движением вскочил со скамейки. Росту в нем было под два метра, и худая фигура в старом распахнувшемся от резкого движения пальто вызвала суеверный ужас.

Мальчишки с воплями бросились врассыпную, а Димка замешкался. Он был неуклюжим толстяком, и колдун поймал его за шкирку.

– Ага! Попался! Смерть твоя пришла! – Вытаращил глаза старик.

– Нееет! Не хочу! Мама! – Димка затрепыхался от ужаса.

– Сейчас зажарю на сковородке, – шипя продолжал колдун. Я жирненьких люблю.

Вдруг глаза у Димки остекленели. Он отключился.

– Эй, дурачок! Да шучу я, шучу. Ты что, честное слово! – Старик уложил Димку на скамейку и легонько хлопал его по щекам. – Вот что значит – меры не знать, когда своих детишек Бог не послал. Да не съем я тебя, дурачка!

Димка начал приходить в себя. Увидев перед собой лицо соседа, он снова затрясся, и свалился со скамейки.

– Смерть, смерть! – кричал он, удирая в подворотню. – Смерть!

Он ошибался, это была всего лишь репетиция смерти. Но кличка эта навсегда закрепилась за стариком.

Жил Александр Валерианович один, в похожей на пенал комнатке напротив входа в коммуналку. Из комнаты он выходил редко, по крайней необходимости: пройти в туалет, или вскипятить чайник. Столик его на кухне поддерживался в идеальной пустоте: две чашки, чайник и старенькое полотенце. По слухам, Александр Валерианович не спал ночами, бродил по комнате и что-то бурчал себе под нос. К тому же, он никогда не готовил, тем самым укрепляя подозрения соседей в его связи с нечистой силой.

– Нет, ну скажите, разве может живой человек может водкой да кипятком питаться? – возмущалась женщина-гора Анна Петровна. Тетя Аня работала газовой сварщицей на стройке, а муж ее, Виктор Иванович, заправлял самолеты в Шереметьево и любил водку.

– Анечка, – бабушка моя, занесенная судьбой в городок этот из блокадного Ленинграда, пыталась нести в массы свет образования. – Возможно, он на диэте. Вы знаете, бывают концентраты в пакетиках, супы, например. Достаточно залить их кипятком...

– Пакетики... – Анна Петровна начинала возмущаться. – Как в коридоре пройдет, так вонища – хоть ноги уноси. А зачем он по ночам шастает? Может он продукты ворует, когда никто не видит? А? Откуда я знаю? В прошлом году купила мясных обрезков на холодец, и кто-то все сожрал.

– Да это Иван Алексеевич с дружками, они сдачу объекта отмечали.

– А я почем знаю? Может и Ванька, а может и этот. Тьфу ты, привезло с жильцом. Никогда ни здрасти, ни спасибо не скажет. Пройдет, как будто нас не видит. Нет, не зря Советская власть его посадила.

– Так его же реабилитировали, по ошибке осудили.

– А мы люди простые. Просто так никого не сажали.

– Ну хорошо, хорошо, Анечка, – смутилась бабушка. – Как скажете.

В киоске около станции продавалось мороженое. «Сливочное с Розочкой» за 19 копеек, «Крем-Брюлле» за одиннадцать. Но даже аромат "Чародейки" с орехами за 28 копеек не мог сравниться с благоухающими таинствами магазина «Культтовары».

В «Культтоварах» пахло резиновыми сапогами, клеенкой, брезентом, и удилищами. Рядком мерцали фиолетовые стекла биноклей и подзорных труб. На прилавке под стеклом выстроились грузила, крючки, мотки с леской и хитроумные блесны.

Около входа в магазин стоял цветной телевизор, единственный в городке. В те годы цветная трансляция включалась лишь изредка – во время правительственных новостей, художественных фильмов и, почему-то, детских спектаклей. Спектакли эти шли часов в одиннадцать утра, и собирали в "Культтоварах" благодарную аудиторию.

Дровосек с сизо-фиолетовой физиономией размахивал топором, подрубая под корень ярко-желтую ель.

– Смотри, – Коля Семечкин уже смотрел эту передачу на прошлой неделе. – Сейчас он буржую ебнет!

На экране появился король с толстенными щеками, и фиолетовый дровосек, тут же дал ему топорищем по кумполу.

Король упал и начал смешно дрыгать ногами. Мальчишки взревели от восторга.

Актера, игравшего короля, я случайно встретил спустя много лет на Шаболовке. Он был уже совсем старым, но все еще продолжал работать в детской редакции телевидения. Я наткнулся на него в студийной столовой, где он жадно пил чай со сдобной булкой. Он поймал мой взгляд, обмакнул булку в чай, и понимающе усмехнулся.

Я крепко держал удочку.

В кармане лежали 20 копеек. Я выцыганил их у бабушки с пенсии на покупку нового поплавка. С другой стороны, мой старенький, пузатый поплавочек был ничем не хуже остренького перьевого. А на 20 копеек можно было купить сливочное мороженое в вафельном стаканчике.

– Какое тебе, мальчик?

– Сливочный пломбир с розочкой.

Копейка сдачи. Легкие угрызения совести.

Я сладострастно откусил краешек сливочного стаканчика, но поймал смеющийся взгляд вдруг откуда ни возьмись взявшегося Александра Валериановича, и тут же подавился.

Смерть сидела на скамейке, в скверике на углу Первомайской и Ленина. Под скамейкой стояла пустая бутылка водки, а в кустах боярышника стонал Димкин отец – Иван Алексеевич.

– Здравствуй, племя молодое, – протянул сосед, и прикрыл глаза.

– Здравствуйте, Александр Валерианович.

– Вкусное мороженое?

– Вкусное. А что, дяде Ване плохо? Может быть я сбегаю, тетю Клаву позову?

– Не стоит. Впрочем, все это не суть важно. Ивану хорошо. Тебе хорошо, Ваня?

– Угу, – вырвалось из Димкиного родителя.

– Вот видишь, мальчик. Он постигает блаженство, недоступное простым смертным. Я с удовольствием обсудил бы с тобой вечные проблемы, но – увы!

– Александр Валерианович, извините, мне пора домой. Бабушка рассердится, вы знаете, у нее больное сердце.

– Вот за что я тебя люблю, так это за обороты речи.

– Простите?

– Бог простит.

– Бога нет, – из кустов вылез Димкин отец. – А, этот, внучок... Они себе на уме... Они тоже ордер на квартиру получить хотят. Поэтому бабка его в завкоме работает. А мне ордер, чтобы вы знали, за ударный труд дали, и за то, что начальник треста – депутат.

– Помолчи, Ванюша. Понимал бы чего... Бог есть. – Александр Валерианович вдруг стал жалок. Морщинистое лицо покрылось неестественным румянцем, неприлично вспыхнув на фоне выцветшей рубашки, на которой не хватало половины пуговиц.

– Темный ты в политическом смысле человек, – промычал Иван Алексеевич.

– Зато я Ленина видел, – скромно сообщил Александр Валерианович. – Вот, как тебя.

– Брешешь, – обомлел дядя Ваня.

– Шучу, шучу! – рассмеялся сосед. – Ты, Саша, не обращай на него внимания. И на меня тоже. – Александр Валерианович потряс головой. – Иди-ка лучше домой. Бабушке привет передавай.

Как-то раз, вернувшись из школы, я обнаружил соседа в нашей комнате. Александр Валерианович был тщательно выбрит, хоть и одет во все ту же рубашку с обтрепанным воротником. Воздух был густо пропитан валокордином. На столе лежала коричневая папка с тесемками.

– Здрасти, – удивился я гостю.

– Здравствуй, тезка. Ну, мне пора, пожалуй.

– Куда вы торопитесь, может быть, выпьете чаю? – Бабушка, как мне показалось, была растеряна.

– Нет, благодарю. Я буду Вам крайне признателен. Видите ли, у меня никого не осталось. Мысли всякие в голову лезут... А вы – единственный человек в нашем окружении, в силу известных причин вызывающий у меня доверие.

– Конечно, Александр Валерианович. Я все понимаю, – твердила бабушка.

– Бабушка, а зачем он приходил? – меня терзало любопытство.

– Александр Валерианович просил меня помочь с оформлением пенсии.

– Ааа, – я мгновенно потерял интерес к папке, тем более, что бабушка куда-то ее тут же спрятала.

Через пару недель Александр Валерианович умер. Я впервые видел вблизи покойника, еще недавно разговаривавшего и бродившего по квартире живым. Он лежал в обтянутом красным сукном гробу, по полу были разбросаны пряные еловые ветки. Гроб снесли вниз, поставили на две табуретки около входа в подъезд, потом увезли.

Вечером соседи собрались на коммунальной кухне, устроив что-то вроде поминок. Окна запотели от картофельного пара, аппетитно пахло селедкой, луком и сильно-кислой капустой.

– И ведь никого из родных у него не было, ни детей, ни жены, – переживала слегка захмелевшая тетя Аня. – Вот, жил человек, один-одинешенек.

– А ты выпей, Анна Петровна, – дядя Витя подцепил на вилку кусок селедки. – Бог дал, Бог взял. Все там будем.

– А он ведь в бога верил. Темный был человек, хоть и образованный. – Вздохнул Иван Алексеевич.

– Не наш элемент, конечно, – рассудительно заметил дядя Витя. – Но в положение входил. Вот мне, к примеру, как-то рубль занял, а потом даже не напоминал.

– А Ленина видел, – многозначительно покачал пальцем Иван Алексеевич. Да. Как меня. Так и сказал: Я, Ваня, Ленина, как тебя видел.

– Ну, да ладно, видел – не видел. Пожил свое раб Божий, и успокоился, – подвела итог тетя Галя.

Прошло несколько лет. Бабушка получила однокомнатную квартиру, потом родители затеяли сложный обмен, и мы в конце концов переехали в Москву. Квартира была полна стенных шкафов, книг и старых чемоданов. В одном из них лежали фотоальбомы с фронтовыми фотографиями отца. А еще помню потертый кожаный портфель с иконками, платиновыми полтинниками и сохранившимися семейными регалиями и драгоценностями. Пожелтевшие дореволюционные фотографии женщин в длинных платьях и мужчин в сюртуках – все это вызывало у меня живой интерес исследователя.

Однажды во время одной из археологических сессий, я наткнулся на давно забытую папку с тесемками, и вспомнил высокого старика из коммуналки.

В папке лежали тетрадные листочки в линеечку, исписанные выцветшими чернилами. Содержание первых страниц меня разочаровало – не было там ни государственных тайн, ни сокровищ. Письма к какой-то Елене Николаевне. Я наугад пролистал несколько страниц – эх, скучные рассуждения о воле и свободе, – и засунул папку на место.

На следующий день я невзначай спросил у бабушки, помнит ли она покойного соседа.

– А почему ты вдруг о нем вспомнил? – Бабушка подозрительно посмотрела на меня.

– Да так, просто, – глаза у меня начали бегать. Вскоре пришлось покаяться.

– Как ты мог! Как тебе только не стыдно шарить по чужим вещам. Это же безнравственно, почти что воровство!

– Я помню, ты мне тогда сказала, что это документы, а оказалось – письма.

– Не твоего ума дело! И не смей больше копаться в моих документах, а тем более рассказывать дружкам о своих находках.

Ночью за стенкой бубнили голоса. Я жадно прислушивался, приложив ухо к двери.

– Не дай Бог, – сердилась мама. – Зачем тебе это? Такой риск. Надо все немедленно выкинуть или сжечь.

– Я обещала человеку перед смертью, – голос бабушки был холоден.

– Да вы понимаете, чем это может для всех нас обернуться? – наступал отец. – Мало ли что, он проболтается в школе, кому-нибудь покажет, всплывет вся эта история...

– Пока я жива, рукопись уничтожить не дам. Умру – делайте, что хотите.

Надо ли говорить, что на следующий день после школы, пока родителей не было, я обшарил весь дом. Каждый уголок, каждая щелочка были многократно исследованы. Все было напрасно – коричневая папка исчезла. Лишь спустя много лет я узнал, что она была отвезена на хранение к дальней родственнице.

А эпизод этот вскоре выветрился из памяти – в детстве все быстро забывается. Тем более, что вечером Пашка из нашего класса раздобыл несколько боевых патронов, и мы с суеверным ужасом бросали их в костер, разведенный в рощице около железной дороги.

Глядя в прошлое, я удивляюсь, насколько неравномерно течет время. Пять лет, прошедшие между смертью Александра Валериановича и случайной находкой в бабушкином шкафу, показались мне, подростку, вечностью. Только теперь я понимаю, что для бабушки эти годы пролетели, как несколько недель.

Пока мы взрослеем, время постепенно ускоряется – как вагон метро. С достижением зрелости оно движется будто бы с постоянной скоростью, а потом замедляется и незаметно начинает тормозить, пока не подъедет к конечной станции, той, где просят освободить вагоны.

Через двенадцать лет после описанных событий мое время впервые умерило свой бег, а бабушкино почти замерло. Она начала путаться в окружении и событиях, причудливо переносясь то в собственную юность, то в послевоенные годы. Лишь изредка, как правило по утрам, к ней возвращалось чувство реальности.

Мама ожидала неизбежного со дня на день. Поэтому, когда мне предстояла двухмесячная командировка в Ленинград, семейный совет постановил, что перед отъездом я должен проститься с бабушкой.

Бабушка еще могла передвигаться сама.

Она сидела в старом кресле, закутавшись в платок, и смотрела на окна соседних домов. Моего появления в комнате она не заметила.

– Привет, ба, – кашлянул я. – Как ты себя чувствуешь?

– Кто? А, это ты, – вздрогнула старушка. – Ну что же, хорошо, что пришел. Я тебя ждала.

– Да, я уезжаю в командировку, пришел попрощаться.

– Ты очень изменился, Петя.

– Бабушка, я не Петя, – обреченно вздохнул я. Эти провалы памяти в последнее время сильно нервировали окружающих.

– Не обманывай меня, Петя. Дай Бог памяти, когда я тебя видела в последний раз? Ну да, у Корсаковых дома. В Новороссийске. Еще до того, как тебя убили.

– Бабушка, я не Петя. Я – Саша. Твой внук.

– Господи, Сашенька! – всплеснула бабушка руками. – Это ты?

– Ну, конечно я.

– Я опять все спутала. Надо же, а такой маленький был. Когда ты вырос, не помню. Это из-за очков. Да-да, я просто плохо вижу. Мартышка к старости слаба глазами стала. Куда я их дела?

– Вот они, – я дал ей в руки зеленый пластмассовый футляр.

– Спасибо. Ты всегда находил мои очки.

– Слушай, бабуля, – я воспользовался временным просветлением сознания. – Я, собственно, на минутку. Вечером уезжаю в Ленинград, пришел попрощаться.

– Хорошо, что забежал, может быть, больше не увидимся, – покачала она головой.

– Да о чем ты говоришь.

– Подожди, Петя, ты в Ленинград едешь? Тут ко мне заходил Александр Валерианович, помнишь такого?

– Помню. А что значит – заходил? – Мороз пробежал по спине, и я временно согласился с тем, что снова стал Петей.

– Ну... Не знаю, как это тебе объяснить. Заходил, и все тут. Мне так неловко перед ним, я ведь никого не нашла. Хотя видит Бог, несколько раз пыталась. Никого не осталось, все в блокаду умерли. Я боюсь, что они ее сожгут, эту рукопись. Или Сашенька в школе разболтает, мало ли что.

– Бабушка, я давно уже закончил школу.

– Петенька, возьми ее. Под кроватью, в портфеле. Она у Вики хранилась, до самой ее смерти. В Петербурге попробуй разыскать родственников, в папке вложена страничка с фамилиями и адресами.

– Хорошо, – забытая папка снова оказалась у меня в руках.

– Вот спасибо тебе. Если он опять придет, так и скажу – у Пети. А теперь – иди. Я очень устала.

– Пока.

Я был несказанно рад вырваться из комнаты.

А на улице была ранняя весна. Снег уже почти растаял, пахло мокрой землей и ручьями.

– Чертова бессмысленная жизнь, – выругался я и закурил.

Мой поезд уходил вечером. Я кое-как собрал вещи и бумаги, засунул рукопись в чемодан и остаток времени провел в недавно выстроенном универмаге у трех вокзалов – покупал подарки родственникам, у которых собирался остановиться.

До рукописи я добрался поздно ночью, на верхней полке купе. Тускло мерцал ночничок, стучали колеса, подо мной душевно похрапывал мужик в физкультурном костюме.

Разобрать почерк покойного Александра Валериановича было несложно – писал он каллиграфически, лишь изредка перечеркивая отдельные слова. Конечно же, старик писал мемуары, но в своеобразном стиле – это были письма его возлюбленной, которую он потерял еще в тридцатые годы, попав в лагеря. Одного я не мог понять – что уж было такого крамольного в этих записках? Упоминание о лагерях? Видимо, мне трудно будет до конца осознать страх, въевшийся в старшие поколения.

Я пролистал несколько страниц, а потом по-настоящему вчитался в аккуратные строчки, написанные в крохотной комнатке многолюдной коммунальной квартиры моего детства.

*

... Я делаю вид, что живу в крохотной, выцветшей комнатушке на третьем этаже дома красного кирпича, архитектурой и мрачным видом своим напоминающего окраины Берлина, который мне удалось повидать в детстве. Да это и неудивительно – дом наш построен в конце войны военнопленными, по проекту немецкого же архитектора. Чуть к северу, за пустырем, у самой железной дороги -их заброшенное кладбище.

Окошко мое расположено в нише стены, и видна из него лишь кирпичная кладка. Если же исхитриться и устроиться повыше на мещанской кровати с позолоченными шишечками, становится виден уголок дворика с рассохшейся детской песочницей и кладовая дверь продуктового магазина. Когда мне становится скучно, я могу часами смотреть на то, как во дворе играют мальчишки, а около магазина ошиваются грузчики в грязных фартуках.

Забавно: у тех и других сложнейшая социальная жизнь – борьба за первенство, враждующие группировки, зависть, предательство, мелкое воровство, расплата, конфликты и измены, – все тот же, до боли знакомый нам человеческий муравейник. История человеческого рода повторяется с навязчивой однообразностью.

Этот Богом забытый провинциальный городок, похоже, станет моей последней станцией. Сам не знаю, почему я осел в нем, почему не вернулся в Ленинград, или хотя бы не перебрался в Москву, до нее рукой подать – меньше часа на электричке. Скорее всего, комплексы мои сродни инстинктам хищника, привыкшего скрываться в лесу.

У меня теперь куча свободного времени, в комнатушке моей тихо. Тишина, впрочем, камерная, условная – за дверью все время детский плач, кто-нибудь скандалит, гремит кастрюлями, звонит во входную дверь. Соседи мои – неандертальцы новой формации. Мне часто кажется, что они меня ненавидят, я чувствую холодное облако сырой злобы, выползающее рваным одеялом из-под двери. Тогда я вспоминаю музыку. Оказалось, я часами могу проигрывать в голове своей музыкальные произведения, полагаясь на память.

Я почти перестал спать по ночам. Вечерами лежу на кровати с шишечками и смотрю на тканевый абажур персикового цвета. Иногда мне кажется, что там, в костре абажура, – твое лицо. Я даже не знаю, жива ли ты. Если вдруг ты когда-нибудь прочтешь эти записки... ты станешь хуже ко мне относиться... Да я и сам себе неприятен – комок комплексов, старик – невротик, мизантроп, придумавший себе для душевного успокоения идиллический мир былого.

А на самом деле – я боюсь, что тебя уже нет, и тогда жалкий остаток моей жизни потеряет и этот, весьма иллюзорный смысл.

Жизнь моя прожита. Итоги? Неудачная любовь романтического интеллигента с придурью в башке. Пятьдесят лет борьбы за выживание... Лучше б мне от роду написано было в двадцать первом году лежать в степи с пулей в голове.

Но я почему-то выжил, бессмысленно. Сижу в комнатке, уставившись в абажур. Можно, конечно, клясть суровую эпоху, проехавшуюся по нашему и последующим поколениям тяжелым катком. Но и в этом нет смысла, да и достоинства тоже нет.

Расскажу-ка я тебе о другом. Представляется мне порой, что у каждого (повторяю: каждого человека, за исключением, пожалуй, лишь самых ничтожных особей), в жизни бывает одно, редко – несколько судьбоносных мгновений. В моменты эти некая Высшая Сила (не знаю, божественной ли, дьявольской ли она природы) дает ему шанс изменить судьбу, и, если угодно, стать значимым. Для одних этой значимостью становятся великие научные или медицинские открытия, вдохновенные свершения на ниве искусств. Для других – безрассудный героизм в политике или на поле брани, закрепляющий имена их в истории. Для третьих – проявление величия души, широкие, не объяснимые ничем, кроме парадоксов духа, поступки.

В такие мгновения человек лишь должен отдаться воле провидения, одному из древнейших наших инстинктов. Разум в подобных ситуациях вреден.

Что касается меня, так мне даровано было два таких мгновения. И оба, увы, просочились меж пальцев. И лишь себя мне теперь винить, что хорошо.

Самая главная ошибка моей жизни состоит в том, что я не увез тебя. Хотя, слово "увез" вряд ли соответствовало ситуации. Речь, скорее, шла о похищении. Я помню ту ночь, проведенную, как в бреду, когда в голове стучала лишь одна отчаянная мысль – купить билет на поезд и бежать, бежать, схватив тебя в охапку, позабыв о здравом смысле и общественном мнении.

Да было ли чего бояться? Злословящих от зависти жен знакомых? Кабацких шуток вчерашних друзей? Теперь, когда, пожалуй, кости и тех, и других уже давно истлели в могилах, убожество подобного «общественного мнения» очевидно.

Той ночью мысль о побеге присутствовала в воспаленном сознании моем скорее на уровне нутра, нежели разума. Я курил, метался по комнате, тщательно пытаясь подавить вспышку неразумных (как мне тогда казалось) желаний. Я отговаривал себя. Аргументы казались вескими (а по прошествии лет оказались ничтожны): я не имею права идти против воли родителей, не обговорив все подробно и не получив от них согласия. Если я это сделаю, совесть будет терзать нас обоих, и разрушит счастие и гармонию в конечном итоге. Мое весьма скромное состояние не обеспечит нам достойной жизни. Не вдохновляло и происходящее вокруг – фарс, обреченный на провал спустя месяц – другой. Да и достойно ли заниматься устройством личного счастья и благополучия в тяжелые для отчизны времена?

А голос изнутри тихо шептал мне: Беги!

Разум мой отказывался воспринимать алогичное происходящее. Фарс вдруг разом обернулся трагическим хаосом. Потеря родителей, состояния... утрата понятий совести, чести, гражданского долга...Мне казалось, что наступила вечная полярная ночь...

Но лишь одно я проклинал тогда – свою дурацкую нерешительность, и губы, искусанные в кровь по ночам от несбыточных желаний, каждое утро напоминали мне в зеркале о жалком предательстве моей излишне рассудительной душонки.

О втором поворотном моменте моей бездарной судьбы напишу позже, если хватит времени и сил. Думаю, судьба подскажет мне, когда это сделать.

Далее шли любопытные зарисовки предреволюционного Петрограда, студенческие байки, упоминания о знакомых.

Времени было уже за полночь, скоро уж и Бологое, хотелось спать.

Я достал последнюю страничку. "Уважаемая Татьяна Николаевна (это моя бабушка). Большая просьба после смерти моей разыскать Елену Николаевну Ренне (фамилия девичья), либо ее родственников. В 1932 году Елена Николаевна проживала по адресу...

Вся эта занимательная история, увы, казалась безумно безнадежной. Надеяться, что где-то в Ленинграде жива еще женщина 85 лет, пережившая войны и блокады... Я вдруг понял, что лет двадцать назад, когда писались эти строки, Елене Николаевне было бы всего шестьдесят пять, и, возможно, она была еще жива!

Несколько последующих дней были суматошными – я устраивался на новом месте, носился из одного института в другой и привыкал к незнакомым автобусным маршрутам.

Звонок в адресное бюро, конечно же, ничего не дал. Существовал, впрочем, обходной путь – попытаться запросить справку из архивов, проследить прописку людей, живших по старому адресу. Хотя архивы могли и погибнуть во время войны, да и кто бы занялся их раскопками...

Дальние наши родственники жили на Петроградской стороне. Двоюродная тетка еще помнила бабушку, довоенные поездки на дачу и семейные празднества. За уютным вечерним чаепитием я рассказал ей о своих поисках.

– Погоди-ка, – удивилась тетка, взглянув на адрес. – Ведь это недалеко, ну да, три– четыре квартала отсюда. Да и дом я помню, он до сих пор стоит. Там в основном коммуналки, надо бы с бабусями, которые у подъезда сидят, поговорить. Надежды, конечно, мало, коренных ленинградцев почти не осталось, но чем черт ни шутит.

Я чувствовал себя довольно странно – разыскивать неизвестную мне старуху, которая жила в этом доме полвека назад...

Я все-таки позвонил в квартиру, в которой когда-то жила Елена Николаевна.

Дверь мне открыл задыхающийся дед с явными следами похмелья. Из темного коридора пахнуло давно забытыми ароматами коммуналки – кислым варевом, старой одеждой и несвежим паром, видно, в ванной стирали.

– Вам кого? – подозрительно спросил дед.

– Вы знаете, – замялся я, – тут такая история. Я разыскиваю знакомую моей бабушки, которая когда-то жила в этой квартире. Вы давно здесь живете?

– Да уж лет тридцать с лишним будет, – раздраженно прокашлял дед. – Все обещали переселить, или комнату лишнюю дать, а...

– А кого-нибудь из совсем старых жильцов, до войны, здесь не осталось?

– Да нет, нас после войны заселяли. Старые жильцы все в Блокаду повымерли, а кто выжил – разъехались.

– А в соседних квартирах, или в доме, не знаете ли кого из блокадников?

– А хрен их разберет. Ты Алевтину спроси со второго этажа.

Я спустился на второй этаж. Алевтина оказалась весьма бодрой старушкой, пережившей и блокаду, и саму революцию. Одета была она в мужские ботинки, мужской же пиджак, шарф и шерстяной берет. Поначалу отнеслась ко мне подозрительно, но, выслушав начало истории, сменила гнев на милость.

– Подумать только, – всплеснула старушка руками. – Заходите, заходите, молодой человек. Я вам сейчас многое расскажу.

Последующие сорок минут прошли в рассматривании старых семейных фотографий, обновлении истории города на Неве и воспоминаниях. Я чувствовал себя неловко.

– Так вы помните Елену Николаевну из двенадцатой квартиры? Она жила там в 32 году.

– Да конечно помню! Леночка, она вышла замуж за этого... Представительный был мужчина, то ли журналист, то ли писатель... Говорят, известный. И девочка у них такая была очаровательная, вся в кудряшках, Сашенька.

– А дальше, дальше что с ними случилось?

– А дальше не знаю, молодой человек. Могу только одно сказать: в блокаду их здесь не было. Их в самом начале войны эвакуировали.

– Ну хорошо, а фамилию мужа ее не припомните?

– Господи, дай Бог памяти, звали его Сергеем, кажется. А фамилия такая звучная была. Петровский? Покровский? Да, кажется Покровский.

Больше от старушки мне ничего добиться не удалось, зато через сорок минут у меня были телефоны трех Александр Покровских. Увы, ни одна из них не была дочкой Елены Николаевны, проживавшей некогда на Петроградской стороне. В последней, безумной надежде, я разыскал телефоны двенадцати Сергеев Покровских, проживавших в Ленинграде. И на восьмом по счету звонке мне неожиданно повезло.

– Извините, можно попросить Сергея Покровского, – в очередной раз произнес я в телефонную трубку.

– Это я, – голос принадлежал мужчине лет сорока.

– Извините, я, кажется, ошибся.

– А кому вы звоните? – удивился мой собеседник.

– Да тут долго объяснять. Мне нужен Сергей Покровский, я не знаю его отчества, не уверен даже, что он жив. Вообще-то я разыскиваю Александру Сергеевну, его дочку.

– Подождите минутку, – замялся мой собеседник. – Это вы отца разыскиваете? Он давно уже умер. А Александра Сергеевна – моя старшая сестра. А вы, собственно, по какому делу?

Сердце мое забилось, на лбу выступил пот. Я что-то бормотал про семейные связи, просьбу умирающей бабушки...

Дочка Елены Николаевны оказалась хорошо сохранившейся женщиной лет пятидесяти. Мама ее умерла в 1969 году – на год позже Александра Валериановича.

– Спасибо Вам большое, даже не верится, такое удивительное совпадение. – Александра Сергеевна взяла рукопись. – Жаль, что мама не дожила. Вы знаете, человек этот был у нас в семье легендой, мама о нем много рассказывала. Друг молодости, к тому же он был в нее безумно влюблен. Потом они потеряли друг друга во время гражданской войны, и Саша объявился в Ленинграде уже в конце двадцатых годов. А через несколько лет его арестовали. Для мамы это было трагедией. Она мне часто говорила, что у нее было две жизни – до его ареста, и после. Вы знаете, у нас хранятся старые фотографии. Чудом сохранились – маму же в начале блокады эвакуировали. Она с собой вещей почти не взяла, но фотографии в чемодан засунула. Хотите посмотреть?

Я почему-то сразу узнал его, худого, болезненного, в этом высоком, стройном красавце с удивительно правильными чертами лица. На Александре Валериановиче был студенческий мундир, а сам он смотрел в объектив, улыбаясь, сложив руки на груди.

– Я бы и сама в него такого влюбилась, – вздохнула Александра Сергеевна.

Вскоре из Ленинграда пришло письмо.

"Дорогой Саша, – писала Александра Сергеевна. – Еще раз хочу выразить Вам свою признательность за то, что вы спустя много лет выполнили посмертную просьбу Александра Валериановича. Неожиданно пришло в голову – мы все-Саши, и Вы, и я, и он.

Вы в разговоре со мной упомянули, что успели прочитать лишь начало рукописи. На всякий случай, посылаю вам копию нескольких страниц, которые меня потрясли. Думаю, что Вам будет интересно узнать, в каких переделках побывал бывший Ваш сосед по коммунальной квартире.

Если бабушка Ваша еще жива, передайте ей огромную благодарность от нашей семьи за то, что все эти годы она помнила о просьбе чужого ей человека, и сохранила рукопись. Для этого в те годы требовалось завидное мужество".

Где она умудрилась найти копировальный аппарат в те годы– до сих пор остается для меня загадкой.

"Я уже писал о том, что каждому из нас доводится в течение жизни пережить несколько судьбоносных мгновений. Чувствую, что пришло время написать о том, что случилось со мной, ибо внутренний голос уже давненько нашептывает, что избавление мое не за горами. Хотя возможно, что это лишь обычная старческая мнительность.

В начале июня того проклятого года я успешно закончил экзамены в Военно-инженерной академии, а числа пятнадцатого, кажется, меня вызвал к себе старший офицер курса, полковник Лоцевский, запер за мной дверь кабинет и вдруг начал нести бессвязный патриотический бред, как две капли воды напоминавший многословные выступления депутатов Думы. О том, как важно водворить порядок в том разбушевавшемся море безвольного безвластия. О том, что молодежь – основа и будущее счастье великой России. И прочее, и тому подобное.

Все это напыщенное пустословье было мне неприятно. Хаос разрастался. Толстомордые господа из новоиспеченного правительства сотрясали воздух лозунгами, способными внушить отвращение любому здравомыслящему человеку и патриоту Родины.

В глазах Лоцевского, (а ведь он был другом отца) отражалась лишь вселенская пустота, голос механичен, да и речь сама, увы, откровенно манерна и от того совершенно бессмысленна. Мне стало жаль его.

– Николай Михайлович, к чему Вы это? – не выдержал я. – Мы с вами знакомы близко, к тому же вы друг покойного отца моего, поэтому буду откровенен: От подобной демагогии о будущем счастье великой России у меня мгновенно возникает изжога.

Лоцевский на мгновение оторопел, потом рассмеялся и обнял меня. Казалось, он почувствовал облегчение.

– Любезный мой, – Николай Михайлович закурил. – Коли так, буду с вами предельно откровенен. Ситуация в столице сложная, не мне вам объяснять. Не хватает офицеров для несения патрульной службы на улицах города – все либо уже задействованы, либо на фронте. Не смею просить Вас о помощи, но все же спрошу: каковы ваши планы на ближайшие месяцы?

Несмотря на то, что планы мои никак не предполагали такого оборота событий, я не смог ему отказать, ибо, как мне тогда казалось, нравственная обязанность любого образованного человека – не допустить превращения политической нестабильности в полнейший хаос.

В подчинение мне выдали всего лишь двух солдат. Оба из глубокой деревни. Алексей – был совсем мирным, даже ленивым. Второй – Илья – пошустрее, но на рожон не лез. Отношения с ними у меня сложились неплохие, даже дружеские. Да иначе и представить себе трудно – ведь мы каждый день в равной степени рисковали своими жизнями.

Петроград не то, чтобы кипел, скорее взрывался болотными пузырями, все более и более зловонными. Помню, как разгоняли мы пьяную толпу, громившую винную лавку на углу Невского: меня тогда чуть не убили – Илья спас. Несколько юнкеров были ранены, пришлось стрелять, чтобы привести толпу в чувство.

В начале июля беспорядки приняли серьезный характер. Некоторые полки взбунтовались, откуда-то прибыли пьяненькие морячки, подстрекаемые бунтарями, гордо называвшими себя революционерами. Началась почти ежедневная стрельба, столкновения были кровавыми, кое-где на улицах лежали трупы. К счастью, вскоре к городу подтянули отозванные с фронта войска. Ситуация начала успокаиваться, власти производили аресты особо опасных бунтовщиков, но как-то вяло, даже арестованных по большей части отпускали. Ходили слухи, что многих чиновников правительства подкупили немцы.

Надо ли говорить, что от всего переживаемого я постоянно находился в мрачном расположении духа.

Одно из последующих дежурств моих случилось в ночь с шестого на седьмое июля по старому стилю. В связи с серьезностью ситуации указания патрулям давались по законам военного времени – при оказании вооруженного сопротивления открывать огонь, всех подозрительных немедленно препровождать в участок для выяснения личности и характера деятельности.

Дежурство мое начиналось в десять вечера. Улицы после недавних беспорядков вечерами были почти пусты. Мне достался район Приморского вокзала.

Было около полуночи, когда внимание мое привлек странный человек в длинном пальто. Мы остановили его для проверки документов.

Вид у него был самый простецкий. Вначале мне показалось, что он пьян, но, приглядевшись, я понял, что ошибался. Даже не знаю, что именно привлекло мое внимание, какое-то странное несоответствие его лица и одежды, но я решил его задержать.

– Ваши документы!

– Пожалуйте. – Он с готовностью достал бумагу.

Документы были выписаны на имя рабочего Иванова. Опять-таки, почему Иванова? Глупость, Ивановых в России миллионы, но у меня эта фамилия вызвала подозрение.

– Куда направляетесь? – спросил его я.

– На поезд опаздываю, Ваше Благородие. На заработки еду.

Голос явно принадлежал человеку образованному.

– Что в городе делали, любезный?

В глазах человека простого при подобном вопросе возникнуть должен страх. У преступника – досада, «Ах ты черт, скотина, что ты ко мне привязался»

– Родных приезжал проведать.

В глазах у задержанного полыхнула не то что досада, ярость. Она пыхнула на меня красными угольками, будто задержал я дьявола, и мне стало страшно.

– Родных? – Что-то говорило мне, что история его неправдоподобна. Ни чемодана, ни вещевого мешка с собой у человека, отправляющегося на заработки... Смущали меня и его вполне холеные руки, я успел на них глянуть, когда задержанный передавал мне документы.

– Ваше благородие, – доложил он. – Подозрительная парочка. Они вроде как позади шли, а когда мы этого остановили – встали.

– Господа, – крикнул я. – Подойдите поближе, и без глупостей! Илья, – Возьми-ка винтовку на грудь, чем черт ни шутит.

Подозрительные субъекты оказались кавказцами весьма пристойного вида, сопротивления не оказывали, и мне снова стало неловко. К кавказцам я с юности испытывал уважение, как к людям, имеющим понятие о чести и долге. Юношеский бред, конечно. Чем дольше живу на этом свете, тем больше понимаю, что все едино. И все мы, как ни крути, потомки прародителей наших, Адама и Евы.

– Извините, господа, проверка документов. Куда направляетесь?

– Гуляем, – развел руками кавказец помоложе. Отличали его пышные усы. – Дома гуляли, потом на улицу вышли освежиться.

– Странное время для прогулки, господа, почти час ночи. Да и время весьма смутное – постреливают. А на пьяных вы не похожи. Почему же остановились?

– А Вам бы, господин офицер, хотелось быть задержанным в такое время? – Вступил в разговор старший. Он был тщательно выбрит.

– Звучит правдоподобно. Знакомы ли вы с этим человеком?

– В первый раз видим, – уверенно сказал молодой.

У мужика в пальто блеснули глаза, и я вдруг почувствовал, что усатый лукавит.

– Предъявите документы.

– Пожалуйста, – протянул бумаги старший. Документы у него были в порядке.

– А ваши? – спросил я у молодого.

– Тут, видите ли, недоразумение, – замешкался он. – Я документы дома забыл.

– Я за него ручаюсь, господин офицер, – сказал старший. – Это мой родственник, в гости приехал.

Придираться к кавказцам особо у меня не было оснований, но что-то терзало меня.

– Придется Вам, господин, пройти с нами в участок, – решил я.

– И ему тоже? – удивился кавказец постарше, указав на рабочего с руками интеллигента.

– Простите, господин офицер, а меня, собственно, на каких основаниях задерживают? – Возмутился мужик в пальто. Разнервничавшись, он сильнее закартавил.

– Для выяснения личности, милейший, – бросил я. –Разберемся, если все в порядке, вам беспокоиться нечего.

– Все это просто возмутительно, – рассердился усатый. – Полнейшее беззаконие...

– Что же делать, господа, пойдемте, – оборвал его бритый. – Господин офицер по-своему прав, время неспокойное. С вашего позволения, я провожу своего родственника.

– Как Вам будет угодно, – согласился я.

– Далеко у вас отсюда участок?

– Минут десять пешком.

Мы побрели к перекрестку. Я шел сбоку, не выпуская задержанных из виду, рядом – два кавказца, за ними – подозрительный тип в старом пальто, а замыкали процессию мои солдатики. Улица была совершенно пустынна.

– Можно закурить? – спросил усатый.

– Курите.

– У вас есть спички? – Спросил он у старшего.

– Никак не найду, – пошарил бритый в карманах.

– А вы посмотрите в правом кармане, мне кажется, вы их туда положили.

– Нет, обронил видимо.

– Извините, господин офицер, у вас не найдется спичек?

Я достал из кармана коробок, и уже было протянул его усатому, как тот с неожиданной резвостью ударил меня кулаком в лицо, отчего я потерял равновесие. В одно мгновение троица бросилась врассыпную. Как я понял, просьба закурить и поиски спичек скорее всего являлись условным сигналом для атаки и бегства.

Картавый мужичок в пальто бросился к вокзалу, бритый – вверх по улице, а усатый – в переулок.

– Ваше благородие, живы? – Илья ринулся меня поднимать.

– Да жив, жив, черт, – кавказец разбил мне губу и повредил зуб.

Я был зол. Сплевывая кровь, выхватил револьвер, и попытался прицелиться в усатого, зайцем зигзагами рванувшего по темному переулку.

В ту же секунду выстрелил Алексей. Странный человечек в длинном пальто был еще довольно близко. Он дернулся, неуклюже подпрыгнув в воздухе, и побежал дальше. Бежал человечек суетливо, подмахивая себе руками, как делают барышни.

-Ах ты дьявол, промазал! – Илья тоже целился в пятно неудавшегося заработчика. Мне почему-то казалось, что он не промажет. Я уже видел наяву – человек этот вдруг делает неловкое движение руками, и со всего маху валится на мостовую. Я опустил револьвер. Фальшивый рабочий был уже почти не виден в темноте. Порыв ненависти прошел.

– Ваше благородие, – бормотал Илья. – У вас все лицо в крови...

– Да черт с ними, – у меня потянуло сердце. – Пусть удирают, пропади оно все пропадом, вся эта война, революция, правительства. Сволочи. Потом затаскают нас по судам какие-нибудь сальные адвокаты с гнойными прыщами, за превышение полномочий. А ну, давайте-ка лучше закурим. У меня турецкие папиросы по случаю остались.

– Как Ваше благородие скажет, конечно, – жадно затянулся Илья. – Но по мне бы, лучше б убил.

– Илья, милый, ну как же так. Они же живые, настоящие, с щетиной на подбородках, с запахом пота. Нельзя же так, взял, и убил.

– Это по-вашему нельзя, а по-моему, раз ему сказали «Стой», так и не сопротивляйся. А коли ты сопротивляешься, так враг отечества и империи.

– Стой, стой, Илюша. Какой еще империи?

– А уж теперь и не знаю, Александр Валерьянович.

Вот, Леночка, то, о чем не решался тебе рассказать. Уже светает, на выцветших обоях первые розовые отблески. Знаешь, я выговорился, и как-то легче стало на душе.

Несколько строк напоследок. Помню первый шок, когда вскоре увидел своего "пролетария" на газетном развороте. Спустя несколько лет портреты не задержанных мной висели повсюду. Я мучил себя, не вправе никому доверить свою тайну, и думал о том, что, возможно, одного моего движения достаточно было, чтобы повернуть историю России, да и всей Европы.

Я тогда не мог предугадать, сколько зла России принесет тот молодой кавказец. А после, десятилетиями я не спал ночами, затыкая подушкой уши от стонов и плача миллионов душ убитых, проклинающих мое минутное малодушие.

Уже в лагере в своих снах я придумал заклинание, которое изредка давало возможность забыться.

– Разойдись! "Мне лично товарищ Сталин по морде дал! – кричал я, и мертвецы в ужасе расступались".

Вот, пожалуй, и вся история про городок и странного соседа. Тогда исповедь эта меня поразила, но начавшиеся вскоре перемены не оставили времени для размышлений о роли личности в истории.

Я вспомнил Александра Валериановича дважды. Первый раз, когда жизнь моя, казалось, была более или менее стабильна, я вдруг почувствовал, что больше не могу, и, не думая ни о чем, совершил несколько безумных для многих, но благородных по-моему поступков.

Все говорили, что я сошел с ума, но я только загадочно усмехался, и вспоминал старую папку с тесемочками и фразу о том, что в решающие моменты жизни надо полагаться на инстинкт и не давать волю рассудку.

Время показало, что я (или Александр Валерианович?) был абсолютно прав.

Второй раз я вспомнил соседа на высоте десять тысяч метров, в самолете, летевшем из Луизианы в Мемфис. Далеко внизу вспыхивали молнии, а самолет трясло так, что трещала обшивка, и желудок проваливался в пятки.

В руках у меня была книга рассказов новомодного писателя Пелевина. О писателе этом я тогда ничего еще не слышал, да и книга его вышла недавно и попала ко мне случайно, от приятеля, недавно приехавшего в Америку из Москвы.

Один из рассказов был посвящен юнкерам, патрулировавшим улицы Петрограда в ночь, когда Ленин пробирался в Смольный. Юнкера нюхали кокаин, проникаясь видениями волшебного хрустального мира, а Ильич пробивался в штаб революции то ли под видом инвалида в коляске, то ли лоточника.

Не могу сказать, что рассказ мне понравился, но параллели фантастического сюжета с реальной историей были удивительны, я даже забыл о вытряхивающей душу тряске.

Следующей ночью мне приснился Ленин. Он картаво твердил фразу из анекдота: "Наденька, сколько раз я тебе говорил: жизнь гораздо сложнее сухой, партийной догмы".

Тогда я решил написать этот рассказ.

Несколько лет спустя я прилетел в Москву на пять дней. Навязчивые воспоминания детства преследовали меня, и я попросил друга свозить меня в город детства.

Провинциальный городок превратился в пригород Москвы. Мы долго кружили между новыми девятиэтажками.

– Около больницы направо свернете, – лениво объяснила полная тетка в платье с разводами.

– Дима, – я прикрыл глаза. – Наверняка, это та самая больница, в которой я лежал во втором классе.

Больницу в восьмидесятые годы отштукатурили и пристроили блочный корпус. Кусты шиповника, памятные по детским годам, засохли, казалось, окончательно. В кафе «Молочница», любимом месте опохмелки местного пролетариата, теперь располагался магазин мотоциклов «Ямаха».

«Продукты» остались. Вернее, вход и старые, знакомые с детства прилавки. Димка зарулил прямо в дворик, и я ступил на улицу своего детства. Соседский балкон почти не изменился. Но в подъезд теперь было не войти – на двери висел итальянской кодовый замок.

На скамейках детской площадки сидели угрюмые кавказцы и пили пиво.

Дверь в подъезд распахнулась. Из него вышла затянутая в кожу девушка с тонкой сигаретой в зубах, ублюдочного вида бультерьером на поводке, и миниатюрным сотовым телефоном.

– Люба, я все уже знаю. Полный пролет, – сообщила девушка. – Шли их на хер. И скажи, что я так посоветовала. Да.

Она присела на штакетник, отделяющий тротуар от запущенной клумбы. Бультерьер орошал мусорный бак и недобро скалился в нашу сторону.

Меня передернуло. Как тогда, когда из подъезда вынесли гроб Александра Валериановича.

– Не могу больше, Димка, пошли скорее на станцию...

Рынок был все на том же месте, правда разбился на две половины. Слева теперь втридорога продают ту же, что и во всем мире, сделанную в Китае дрянь. Справа, как и раньше господствуют чурчхелла, малосольные огурцы, пирожки с грибами и квас. Грибов в пирожках, увы, совсем мало, а квас наполовину разбавлен водопроводной водой.

Лица многих прохожих казались мне знакомыми, но в городке сменились уже несколько поколений, скорее всего, это был просто обман памяти.

Следует ли из этого, что историю переделать невозможно? На практике – да, в воображении – запросто...

И еще – вот в чем вопрос. Будь я на месте старика, я бы, пожалуй, тоже не смог выстрелить в спину убегающему человеку с мягкими ладонями интеллигента...

Давить их все-таки надо, интеллигентов, все беды России из-за них. То есть из-за нас.

.oOo.

| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |