"Братья" - читать интересную книгу автора (Туричин Илья)

Часть третья. МЕДНЫЕ ТРУБЫ.

|

|

Странное что-то творилось с письмами. Сначала мама перестала писать. Месяца три, а то и четыре не было от нее ни строчки. Потом пришло письмо, напечатанное на машинке. Оно по содержанию было похоже на приходившие раньше. Даже слова вроде те же. А новостей никаких. Никаких. Потом опять перерыв, и опять машинописное. Хоть бы сообщила, что приобрела машинку!

Павел аккуратно посылал ей письма, хотя и у него новостей по сути не было. Не обо всем напишешь.

Берлин изменялся. Особенно это стало заметно после Сталинграда.

Бывало, фрау Анна-Мария выводила Павла и Матильду на прогулку. Как выводят собачек, когда хотят ими похвастаться. Расчесывают шерстку, подвязывают бантики, выбирают ошейники понарядней.

Они торжественно шли по прямой веселой улице. Слева от Анны-Марии Матильда, справа - Павел. Шажки у Анны-Марии мелкие, неторопливые, свежее лицо озарено наглухо приклеенной улыбкой, сверкают белые, ровные зубы - гордость дантиста. Матильда неприметно строит глазки встречным мужчинам. Павел почтительно поддерживает фрау под руку. Добрая бюргерская семья!

И навстречу двигались такие же добрые бюргерские семьи.

Двери множества лавок и лавочек открыты настежь. Подобострастно улыбающиеся владельцы предлагали сытым, довольным, угоревшим от победных труб покупателям брюссельские кружева, норвежскую сельдь, французские коньяки, голландский сыр, украинское сало. Нарядные дамы украдкой гляделись в толстые стекла витрин: переливались лионские шелка, русские меха, воздух пропитывался ароматом парижских духов. Почта завалена посылками, доблестные воины слали любимым награбленное добро.

И ничто не могло нарушить добротной жизни берлинской улицы.

Женщина в черном с опухшими от слез глазами? Война. Смерть за фюрера - высшее благо.

Провели еврея под конвоем? Чем меньше евреев - тем чище.

Промчались полицейские машины? Порядок прежде всего! Ничто не могло стереть улыбки с лиц берлинских обывательниц.

Слово "победа!" было самым модным.

Из витрин бодро глядел с портретов фюрер.

Стояло лето сорок второго года.

Потом сталинградский траур. Счастливое время для Павла.

Город тощал на глазах, ветшал, словно покрывался коростой.

Лавки закрылись. На дверях висели тяжелые замки. Улицы опустели. По ним торопливо шли угрюмые, озабоченные берлинцы. На улыбающегося человека подозрительно оглядывались. И даже во взгляде фюрера на портретах исчезла бодрость.

Доктор Доппель стал запираться в своем кабинете.

Фрау Анна-Мария ходила по дому на цыпочках, прижимала палец к губам, делала большие глаза и произносила шепотом, словно выпускали воздух из велосипедной шины:

– Тс-с-с… Отец работает.

Да уж, задала ему работку Красная Армия. Всем им задала работку!

В газетах появились извещения о судах над саботажниками, о приговорах за отказ от работы.

Значит, кто-то сопротивляется? Кто-то не боится? Кто-то не верит ни в новое оружие, ни в выравнивание линии фронта?

Павел научился читать газеты. Научился в потоке лжи и откровенной фашистской пропаганды улавливать, угадывать правду.

Даже в школе произошли перемены. Со стены в коридоре исчезла карта военных действий. Господин директор велел перенести ее к нему в кабинет. Одноглазый Вернер притих. Кроме автоматов и пистолетов появилась на вооружении школьников новинка. Называлась фауст-патрон. Никто не знал, как и чем он стреляет, этот патрон. Просто Вернер показывал, как целиться и на что нажимать. Снарядов не было.

А однажды в класс не явился маленький Вайсман. Он отсутствовал три дня. На четвертый пришел осунувшийся, сникший, молча положил потрепанный портфель на стол.

– Болел? - спросили ребята.

Он не ответил.

Первым уроком была геометрия. Господин Функ, высокий, лысый, со старушечьим лицом, изборожденным морщинами, был немного глуховат.

– Вайсман, - сказал он громким раскатистым голосом, - вы отсутствовали три дня. Потрудитесь оправдаться.

Вайсман встал. Уши у него горели, как два подожженных фитиля.

– Я… Я не мог…

– Потрудитесь…

– Папу забрали гестаповцы.

– Гм… - Функ пошевелил губами. - Очевидно, он плохой немец.

– Нет… Он воевал… - звонко сказал Вайсман.

– Гм… Дезертировал с фронта?

– Он был ранен! - крикнул Вайсман.

– Не кричите, я не глухой, - поморщился Функ. Он, как многие глухие, не любил, когда говорили громко.

– Папа был ранен! - снова крикнул Вайсман. - Его отпустили домой. А теперь снова хотели отправить на фронт. Он им прямо сказал: "Вы - здоровые дубы, идите в этот ад и умирайте за своего фюрера сами".

– Но это же - бунт! - прошептал Функ.

Ребята зашумели.

И тут тщедушный Вайсман крикнул сквозь закипавшие слезы:

– А почему бы вам, господин учитель, не взять автомат и не пойти на фронт?

– Но я стар, - промямлил Функ.

– А мой папа болен! Болен!… Он один остался в живых из целой роты. Понимаете? Один! Все погибли! Папа сказал: еще год и не останется ни одного солдата, ни одного! - И Вайсман заплакал.

Функ взял его за плечо и вывел из класса. Все были подавлены этой сценой. И только кто-то на задней парте сказал:

– Врет он все. Мы победим!

Но ему никто не ответил.

Функ вернулся в класс один. Вайсман больше в школе не появлялся. Павлу было жалко Вайсмана, он бы сходил, навестил его, но не мог, не имел права.

Потом начались бомбежки. На месте разрушенных домов быстро разбивали чахлые скверики. Будто ничего не было: ни дома, ни жильцов. Берлин озеленялся.

Фрау Анна-Мария падала в обморок, как только объявляли тревогу. Ее приходилось уносить в подвал, в бомбоубежище, на руках.

Глупая Матильда гасила в комнате свет и, отодвинув штору, выглядывала на улицу. Ей было интересно увидеть, как рухнет какой-нибудь дом. А что бомба может попасть в ее дом, она и мысли не допускала.

Доктор Доппель вывез семью в маленький городок недалеко от Берлина. Здесь не бомбили, но городок словно оцепенел от страха. Жители почти не появлялись на улицах, только по утрам у единственной открытой лавки выстраивалась молчаливая очередь за картофелем, да изредка по гулким щербатым плиткам панелей стучали деревяшками инвалиды.

Окно комнаты, в которой жил Павел, выходило на мощенную серой брусчаткой площадь, где высился кирпичный собор, потемневший от копоти, времени, дождей и ветров. Шпиль собора так высоко уходил в небо, что, если смотреть на венчающий его крест, начинала кружиться голова. А возле собора, прямо против Павликова окна, расставив ноги на тяжелом каменном постаменте, стоял рыцарь, закованный в латы. На голове - тяжелый рогатый шлем, лицо прикрыто решетчатым забралом, правая рука в железной перчатке держит опущенный долу меч, словно рыцарь только что отрубил чью-то голову или вот-вот подымет меч и отрубит.

Павел возненавидел железного рыцаря. Он был для него олицетворением тупой, жестокой силы. Меч в его руках был карающим без суда. И устремленный в небо собор за его спиной не взывал о милосердии, а благословлял рыцаря на кровь.

Фрау Анна-Мария объяснила Павлу и Матильде, что в рыцаре, которому поставлен памятник, билось доброе сердце, он защищал немецкую землю от врагов, давным-давно, сколько-то веков назад. Матильда посмотрела на рыцаря и хихикнула. Павлу даже показалось, что она состроила ему глазки, как любому встречному мужчине. А сам он вдруг увидел виселицы на заснеженной площади Гронска и длинное тело клоуна Мимозы, ногами в рваных носках почти касающегося дощатого настила. А вокруг шагают фашисты - потомки рыцаря с добрым сердцем. Ему мучительно захотелось плюнуть в прикрытое забралом лицо. Но он сдержался.

Доктор Доппель каждый день отлучался в Берлин, возвращался поздно. Почти не разговаривал.

Павел ждал писем. А писем все не было.

И вот - хлопотливые сборы, семья уезжает. Куда?

Вопреки установившемуся правилу - не задавать вопросов - Павел спросил за ужином:

– Мы возвращаемся в Берлин, господин доктор?

– С чего ты взял?

Павел пожал плечами.

– Мы переезжаем, а писем из Гронска нет.

– Будут, - бодро сказал Доппель и как-то странно посмотрел на Павла, будто хотел убедиться, что за столом сидит тот самый мальчик, которого он привез в Берлин из России.

Он кривил душой. Он знал, что писем не будет, а те, напечатанные на машинке, сочинил сам. Гертруда погибла или попала в плен.

Что делать с Паулем? Теперь, когда рухнуло "дело", он не очень-то и нужен в доме. Правда, он дисциплинирован и предан, со временем его можно будет использовать. Верный человек всегда пригодится. Но времена тяжелые. Русские вот-вот перейдут в наступление. Не исключено. Фронт выровняли так, что от завоеванной территории остался пшик. Рейх разваливается. Сырье ушло из-под рук. Промышленность сидит на голодном пайке. А если русские ворвутся в Германию?… Что за странная мысль! Ужасная мысль. Прочь ее, прочь!…

Доктор Доппель провел рукой по глазам, словно снимая невидимую пелену.

– Ты что, Эрих? - встревожилась фрау Анна-Мария.

– Ничего, устал.

Фрау Элина принесла тушеное мясо с картофелем. Мяса было очень мало, картофель сладковат.

– Мястофль, - произнесла она.

– Спасибо, фрау Элина, - произнес Доппель и добавил хмуро: - Мы едем в союзное государство, в Словакию.

– Там, наверное, ужасная грязь! - поморщилась фрау Анна-Мария.

– Твой дом будет оазисом в пустыне, - улыбнулся доктор, улыбка была вялой. - Там есть сад и розарий. И нет бомбежек, которые так действуют тебе на нервы.

– А офицеры там есть? - спросила Матильда.

– Тебе еще рано думать об офицерах, - назидательно произнес доктор.

– А я и не думаю, пусть они обо мне думают.

"Законченная дура", - подумал Павел.

…И вот поезд тянется неторопливо, а за окном одинаковые черно-белые коровы пасутся на одинаковых, словно по линеечке расчерченных лужайках. Подстриженный, приглаженный мир, населенный одинаково подстриженными, приглаженными людьми. Запрещена фасонная стрижка, запрещена завивка волос у женщин, дети сидят без игрушек - запрещено их производство.

Солнце прижалось к горизонту.

– Отто, - не поворачиваясь и не отводя взгляда от окна, позвал Павел, - как вы думаете: это - красиво?

Отто потянулся, встал, шагнул к окну, удивился:

– Красиво, надо полагать. Пейзаж.

– Как вы думаете, Отто, туда дойдут письма?

– Почта есть везде… Я получил письмо от брата через два месяца после извещения. Ты не бывал в Орле?

– Где? - не понял Павел.

– В городе Орел.

– Нет.

– Он там и погиб, мой брат. Он был танкистом. Я всегда завидовал танкистам: топать не надо, броня от пули прикрывает. А он сгорел живьем. А потом пришло письмо от мертвого. Выходит, танкисты ездят в собственных гробах.

Павлу стало жутковато от его неторопливых рассуждений. Представил себе брата Петра горящим в танке. Да он бы сокрушил это купе, этот вагон, эту выстриженную землю! Разве можно об этом спокойно?

– Брат был человек тихий. Крестьянин. Теперь вот земля перешла мне. У него трое ребятишек мал мала меньше. Разве одной Гретхен управиться? И Гретхен мне в наследство. Хоть женись, - Отто подмигнул. - А я уж и забыл, как лошадь запрягают. Я - городской. С Гретхен я управлюсь, а землю продать придется. - Он засмеялся.

Не человек, животное какое-то. Даже не животное. Киндер - собака, а заплакал бы. Машина, механизм. Павел неожиданно вспомнил дрессировщика Пальчикова, как он сидел на конюшне, положив голову мертвого медведя себе на колени, тогда, после первой бомбежки.

– Отто, и вам не жалко брата?

– Жалко. Хороший был мужик. Тихий. Да ведь на всех слез не хватит. Война она и есть война, - назидательно сказал Отто. - Фюрер землю обещал, наделы на Востоке. Кто выживет - заживет в свое удовольствие!

– Вам нужна земля на Востоке?

– Да как тебе сказать… Я в земле копаться не люблю. У меня свои обязанности: учесть, подсчитать. Будет достаток - перепадет и мне. А уж я буду стараться: учитывать и подсчитывать.

Отто внезапно встал и вытянулся. Дверь купе откатилась. Вошел Доппель. За его плечами виднелись два полевых жандарма.

"Нюх у него на начальство", - удивился Павел и тоже встал.

– Этот юноша - Пауль Копф, - сказал Доппель.

Один из жандармов кивнул и обратился к Отто:

– Пожалуйста, документы.

Он внимательно прочел удостоверение, снова кивнул, возвратил обратно

– Благодарю. Можете следовать.

Жандармы ушли.

В дверях появилась Матильда. Она посмотрела на отца, на Отто, на Павла, капризно скривила пухлые губы.

– Пауль, развлек бы меня. Все-таки я - дама.

– Садись, Матильда, - сказал Павел покровительственно. - Покажу фокус.

– Фокус! Обожаю! - Матильда плюхнулась на диван.

– Развлекайтесь, дети. Отто, пройдите ко мне.

Они вышли из купе.

– Оставили нас одних, - прошептала Матильда.

– Ну-ну, без книжных штучек! Я тебе не граф! - прикрикнул на девушку Павел.

– Фи!… Показывай фокус.

Пауль достал из кармана советскую трехкопеечную монету. Он сберег ее, ту самую монету, которую подарил Флич. Положил на тыльную сторону ладони.

– Вот.

– Ну и что? - разочарованно спросила Матильда.

Павел усмехнулся.

– Монета-то живая!

И монета медленно двинулась, перешла на пальцы. Нырнула под них, перешагнула на ладонь.

Матильда следила за ней, как завороженная. Глаза ее округлились.

– Как ты это делаешь?

– Я ничего не делаю. Такая монета.

– Дай я попробую.

– Пожалуйста.

Монета легла на Матильдину руку и лежала там неподвижно.

– Ну что ж она? - разочарованно спросила Матильда.

Павел пожал плечами и вдруг сказал голосом фрау Анны-Марии:

– Матильда, ты опять съела все печенье.

Девушка от неожиданности вздрогнула и зажала монету в кулак.

– Отдай-ка, - сказал Павел и отобрал у нее монету.

– А как я, можешь?

Павел произнес голосом Матильды:

– Я вовсе не думаю об офицерах. Это они пусть обо мне думают. А я их держу в голове.

Она рассмеялась.

– Ну, Пауль, ты и верно артист! Хотя на меня и не очень-то похоже.

Поезд дернулся несколько раз, замедлил ход и остановился возле длинной деревянной платформы. Горели фонари - здесь не было светомаскировки. По платформе сновали люди, какой-то солдат тащил тяжелые чемоданы, следом шел гауптман. Не шел, а вышагивал прямой как палка. На груди и на шее висели кресты. В левом глазу сверкало стеклышко монокля.

– Какой душка! - воскликнула Матильда. Он показался ей похожим на графа из книжки. Настоящий прусский офицер старинного рода.

Павел посмотрел в окно и обмер. Мимо проходил Фридрих фон Ленц. Тот самый, что возил их за город на прогулку: маму, Петьку, его и Киндера. Они тогда наловили рыбы в реке и варили на костре уху в солдатском котелке.

Павел рванулся к двери.

– Я сейчас.

Он промчался мимо удивленного Ганса и выскочил на платформу.

Может быть, фон Ленц что-нибудь знает про маму? Но того уже на платформе не было. То ли он сел в вагон, то ли ушел в здание вокзала.

– Вы что, Пауль? - спросил Ганс, появляясь в дверях вагона.

– Знакомого увидел. Офицера, - растерянно ответил Павел.

– Пожалуйте в вагон. Поезд может тронуться.

Павел еще раз огляделся и поднялся по ступенькам обратно.

– Ты чего сорвался, как сумасшедший? - спросила его Матильда, когда он вернулся в купе.

– Я его знаю. Он жил у нас в гостинице.

– Кто?

– Ну, тот офицер с моноклем.

– Вот как? - спросил появившийся в дверях Доппель. - И как же его зовут?

– Фридрих фон Ленц. Только тогда он был обер-лейтенантом.

– А сейчас гауптман, - вставила Матильда. - Гауптман Фридрих фон Ленц. Звучит, как музыка.

– Помолчи, - строго сказал Доппель. - Что-то я не припомню офицера с такой фамилией.

– Он жил у нас в гостинице. Друг штурмбанфюрера Гравеса. Может быть, он что-нибудь знает о маме?

– Пауль, надо уметь сдерживать свои порывы. Может быть, офицер даже не помнит твою маму. Столько воды утекло! Только поставишь его в неловкое положение. Как, ты сказал, его зовут?

– Фридрих фон Ленц.

На станции три раза ударили в колокол.

Поезд дернулся. Медленно двинулось назад станционное здание. Дежурный в форменной фуражке. Группа жандармов…

Поезд вползал на территорию протектората Чехии и Моравии.

Павел долго не мог уснуть, все ворочался на мягком диване.

Отто храпел в своем углу. Ганс сидел у окна, облокотившись на столик. Занавеска была отдернута, и он смотрел в темноту своим замороженным взглядом. Поезд часто останавливался, Павла так и тянуло встать и тоже взглянуть в окно, а еще лучше пройти в тамбур и открыть дверь. А вдруг фон Ленц выйдет на какой-нибудь, станции?

Но Павел научился скрывать и свои желания и свои чувства, научился быть немцем. Наконец сон взял свое.

…Мимоза выходил на ярко освещенный манеж.

– А вот и я!

И смешно сгибался пополам…

Потом выбежала Мальва. За ней - Дублон.

Надо прыгнуть, а ноги как ватные… Дублон бежит мимо, удивленно косит круглым темным глазом: что ж ты?…

Надо прыгнуть… Прыгнуть… Что с ногами? "Мама!" - кричит Павел. Нет, не "мама" - "муттер". Даже во сне он помнит, что кричать надо по-немецки…

Он проснулся, поезд стоял. Не было ни Отто, ни Ганса. Он торопливо натянул бриджи, застегнул пуговки под коленями, сунул ноги в башмаки. Выглянул в коридор. Никого. Куда все подевались? Он открыл дверь в тамбур. Там стояла Матильда в халатике поверх длинной ночной рубашки.

– Ты чего тут? - спросил Павел.

– Так интересно! - воскликнула Матильда. - Сперва была стрельба, потом взрывы. Мама потеряла сознание, мы думали - партизаны.

– Какие партизаны? - удивился Павел.

– Не знаю. Папа не велел высовываться из вагона. Он пошел туда.

– Куда туда?

– В соседний вагон. Ну, такая была стрельба, такая стрельба!

Павел открыл наружную дверь, но у двери стоял Ганс.

– Сидите в купе! - строго сказал он.

Павел и Матильда ушли в купе и стали смотреть в окно. На маленькой станции было пусто и тихо, ни души.

– Кто же там стрелял? - спросил Павел.

– Мне холодно, - сказала Матильда жалобно.

– Иди оденься.

Матильда замотала головой.

– Боюсь пропустить чего-нибудь.

Они проснулись от грохота разрывов. Поезд еще шел. Доктор Доппель долго прислушивался. Фрау Анна-Мария побелела и затряслась от страха.

– Надо посмотреть, - сказал доктор.

– Не надо, - быстро ответила жена. - Тебя убьют.

– Кто? - криво усмехнулся Доппель. - Это наш протекторат.

– Партизаны… - У фрау Анны-Марии стучали зубы.

– Глупости. - Доктор оделся и выглянул в коридор. - Я прихвачу Отто и Ганса.

Он открыл дверь соседнего купе. Павел спал. Отто вскочил сразу. Отличная выучка. Ганс только повернул голову.

– Идемте, - сказал Доппель.

Они пошли в соседний вагон. Дверь из тамбура в коридор не открывалась. Что-то мешало. Ганс услужливо поднажал, протиснулся в образовавшуюся щель.

– Тут покойники.

Пахло пороховым дымом. На полу коридора в нелепых позах лежали два эсэсмана. В дальнем конце коридора тоже кто-то лежал. Из ближайшего купе вышел крупный мужчина в штатском с револьвером в руках.

– Кто такие?

– Доктор Эрих-Иоганн Доппель.

– Документы.

– Позвольте.

– Не позволю, - он обернулся к двери купе, сказал что-то неразборчиво. Оттуда тотчас появились еще один штатский и обер-штурмфюрер СС.

– Пройдите в купе, - мужчина говорил властно.

Доппель, Отто и Ганс двинулись в купе.

– Один. Остальным остаться на месте.

Доктор Доппель вошел. Стекло окна в купе было разбито. Ветер развевал занавески. В углу на диване сидел, съежившись, солдат, возле него два раскрытых чемодана. Вещи в них перерыты и лежали мятыми горками.

– Документы.

Доппель достал из внутреннего кармана пиджака паспорт и протянул мужчине в сером костюме.

– Оружие.

– Нету.

Мужчина бесцеремонно ощупал его карманы. Потом внимательно рассмотрел паспорт.

– Что вы здесь делаете?

– Слышал стрельбу.

– Ну и что? Вы всегда бежите на выстрелы?

– Но позвольте, что, собственно, происходит?

– Здесь вопросы задаю я. Присядьте. Так что вы делали в этом вагоне? Где вы едете?

– В соседнем.

– Один?

– С семьей.

– Куда?

– В Словакию.

– По делам?

– Я не могу вам ответить на этот вопрос.

– Мне вы должны отвечать на любой вопрос. Обер-штурмбанфюрер Шлифман, - представился он, сердито сдвинув белесые брови.

– Простите. По делам. Особое поручение партайгеноссе Бормана.

– Что за люди с вами?

– Мои подчиненные.

– Вам кто-нибудь знаком из едущих в этом вагоне?

Доппель посмотрел на солдата.

– Нет.

Шлифман впился в Доппеля взглядом, потом чуть прищурился.

– Фридрих фон Ленц. Вам ничего не говорит это имя?

– Гм… Имя я слышал. Если не ошибаюсь, он несколько дней жил в нашей гостинице в Гронске.

– В Гронске?

– Да.

– Что вы делали в Гронске?

– Комиссар рейхскомиссариата Остланд.

Шлифман кивнул.

– А где сейчас Фридрих фон Ленц?

– Представления не имею.

– Кто-нибудь из ваших людей его тоже знал?

Доппель подумал о Пауле. Ведь это парнишка увидел фон Ленца и хотел расспросить его о своей матери. Не хотелось бы впутывать его в эту странную историю. Гестапо - учреждение серьезное. Прилипнут - не отклеются.

– Нет, - сказал Доппель. - Никто.

– Вы разговаривали с ним? Он не сказал вам, куда направляется?

– Нет.

– Не сказал?

– Мы не разговаривали. Я его просто не знаю.

– Понятно. Не смею вас больше задерживать. Спасибо.

Доппель встал.

– И все же, господин обер-штурмбанфюрер, что произошло? Может быть, я смогу вам помочь? Почту за долг.

– Господин доктор, фон Ленц не совсем тот, за кого себя выдает.

– Выдает? - растерянно спросил Доппель.

– Если бы он был на самом деле тем, за кого себя выдает, он бы не поднял стрельбу и не бросил гранаты.

– Гранаты?

– Уложил пятерых. Объясните, зачем офицеру вермахта держать под рукой гранаты?

– Надо полагать, вы его прикончили? - уверенно сказал Доппель.

– Прикончим. Далеко не уйдет.

И обер-штурмбанфюрер посмотрел на разбитое окно.

Павел и Матильда прильнули к стеклу. Из соседнего вагона выносили эсэсманов и складывали у вокзальной стены.

Дверь купе открылась.

– Задерните занавески! - резко произнес Доппель. Он стоял в дверях хмурый, брови сдвинуты.

Но папочка… - попробовала возразить Матильда.

– И марш из купе. Мне надо поговорить с Паулем.

Матильда вышла.

– Пауль, никогда и нигде не произноси имя фон Ленца. Его ищет гестапо. Ты его никогда не видел и о нем никогда не слышал.

– Что случилось, господин доктор? Его убили? - Павел невольно посмотрел в окно, - среди трупов, лежащих у стены, не было ни одного в форме вермахта.

– Он выпрыгнул в окно.

– На ходу?

– Очевидно. Но его найдут. И возьмутся за всех, кто его знал. Ты можешь очень сильно подвести маму.

– Понимаю, господин доктор.

– Никогда не видел и никогда о нем не слышал, - повторил Доппель.

Дом стоял на маленькой узенькой улочке, которая упиралась в гору и превращалась в тропинку. Был он в два этажа, от улочки его отделяла каменная стена и палисадник. От глухих железных ворот, крашенных густой зеленой краской, к дому вела короткая каштановая аллея, выложенная серыми плитками. А вдоль стены высажены подстриженные кусты роз. Цветов еще не было, но на тонких колючих стеблях набухали бутоны. Над широким каменным крыльцом на двух толстых аляповатых колоннах покоилась плоская крыша, железо выкрашено той же густой зеленью. А возле самого крыльца стояла фигурка человечка в синей курточке, зеленых штанах и желтых башмаках с загнутыми носами. На голове красовался желтый колпак с кисточкой, глаза подкрашены синькой, на щеках румянец, улыбающийся рот чуть не до ушей полон белых зубов.

Человечек поразил Павла. Он был вырезан из целого куска дерева и раскрашен масляной краской. Вероятно, перед приездом хозяев его подновили.

Позже, когда Павел освоился с маленьким городком или большой деревней, он даже не знал, как правильнее, за многими оградами и заборами видел он фигурки - деревянные, гипсовые, даже грубо вырубленные из камня, потемневшие от времени и дождей.

За домом сад - вишни, черешни, груши. Стволы окопаны, на влажной земле розоватый снег лепестков. В углу сада - огород, из грядок торчит веселая зелень. А в другом - площадка, посыпанная мелким желтым песком: то ли для крокета, то ли еще для чего. Павел облюбовал эту площадку для утренней зарядки. Здесь ему никто не мешал, можно между упражнениями посидеть на плоском камне или поваляться на травке.

Впрочем, его никто в доме не тревожил. Доктор Доппель уезжал куда-то с Отто и возвращался поздно. Фрау жаловалась, что плохо спит на новом месте, и выходила из своей комнаты только к обеду или ужину. Завтрак фрау Элина относила ей в постель. Матильда не в счет. По утрам дрыхнет. Днем читает романы или качается в гамаке. Утро принадлежало Павлу, и он был очень рад этому. Иногда возле площадки, где он то крутился, то ходил на руках, возникал Ганс. Но Павел решил не обращать на него внимания, пусть себе глядит, не заморозит. Однажды он застал Ганса на площадке, тот пытался встать на руки, опираясь ногами в стену, и каждый раз сползал на землю мешком.

Павлу стало смешно. Он сунулся в кусты и зажал рот рукой, но Ганс успел заметить его, поднялся на ноги и, кажется, впервые посмотрел своими льдинками не куда-то сквозь, а прямо в лицо. Взгляд показался Павлу собачье-грустным.

– Не получается, - вздохнул немец.

Павлу внезапно стало жаль его. Не такой уж он и вредный! Типичный чересчур исполнительный немец.

– Это же так просто! - Павел встал на руки и пошел вокруг площадки. Влажная от утренней росы земля приятно холодила ладони, к ним прилипали мелкие песчинки.

Ганс смотрел на него, чуть приоткрыв рот. Потом глаза его остыли, он кивнул и направился к дому.

Павел упражнялся с большим удовольствием, взмокший, тяжело дыша, валился на траву и блаженно закрывал глаза. Знакомая усталость! Ничего, что ноют мышцы, это потому, что он проспал два года, два страшных немецких года. Он потерял форму. Но не потерял кураж. Не-ет!… Он и сам не мог бы объяснить, что разбудило его. То ли сад, который сразу напомнил ему яблони у школы в Гронске, они тоже были в цвету, когда с Петькой впервые пришли к школе. То ли сознание, что он уже не в Германии и Красная Армия совсем недалеко, за Карпатами.

Он делал упражнения, вслушиваясь в собственное дыхание, которое становилось все ровнее, и ему казалось, что рядом дышит Петр, стоит только повернуть голову - и вот свисают знакомые вихры, на порозовевшем от прилива крови лице сверкают светлые, как у мамы, глаза. Губы растянуты в улыбке.

Вот бы Матильда увидела их сразу, его и Петра! Ну и поморочили бы они ее дурную голову! И фрау Элина не знала бы, кому она наложила картофеля, а кто еще не получил. И Ганс разрывался бы на части, чтобы уследить сразу за двумя одинаковыми!… Да-а… Скоро, скоро накостыляют им!… Придет Красная Армия. И они опять соберутся вместе - папа, мама, Петр… Флич непременно выкинет какой-нибудь фокус. Фокусы у него всегда в запасе. Он их достает из кармана, из уха, из воздуха…

Павел поднялся с травы. Ничего, что ноют руки и ноги. Это проходит. Каждый раз, когда начинали тренироваться после болезни или долгого переезда, первые дни ныли мышцы. А сейчас он - после болезни, после переезда длиною в два года. Но он наберет форму. Может быть, надо будет выйти на манеж, когда придет Красная Армия. Он должен быть готов.

И еще одна мысль жила в нем: может статься, что и за ним погонятся гестаповцы, и ему, как фон Ленцу, придется прыгать в окно на ходу поезда или переходить по тонкому бревнышку над пропастью, да мало ли какие приключения могут выпасть на его долю! Надо быть готовым ко всему Мысли этой он еще не осознал, но она жила в нем подспудно под ворохом других мыслей.

Павел сделал несколько кульбитов, встал на руки, постоял на одной, потом на другой. И увидел двух человек. Они стояли на головах, опустив руки по швам, упирались головами в ветки дерева. Павел улыбнулся. Люди кажутся очень странными, если на них смотреть, стоя на руках.

Он встал на ноги. Старик и паренек. Откуда они здесь взялись? Ага, у старика в руках лопата, на голове короткополая, выгоревшая на солнце шляпа, поверх светлой рубашки - жилет, на ногах рыжие, пропыленные сапоги. Парнишка точно такой же, только уменьшенный и вместо шляпы на голове широкая солдатская пилотка. В руках - большие садовые ножницы. Садовники? Стоят и смотрят, словно на диковинку. Надо быть вежливым.

– Гутен та-аг! - поздоровался Павел, чуть растягивая "а-а", как истые берлинцы.

Старик приподнял шляпу.

– Добры день.

Это было так неожиданно, что Павел растерялся.

– Вы… вы говорите по-русски?

Старик и паренек переглянулись. Павел не заметил, что спросил по-русски.

– Найн, пан газда

[1], - сказал садовник, положил лопату на плечо, как ружье, и пошел в глубину сада.

Паренек двинулся следом, обернулся и показал Павлу язык.

Как же это он спросил по-русски? Услышал бы доктор… Но ведь и садовник поздоровался совсем по-русски. Сказал "добрый день".

Надо будет познакомиться с ними поближе. За ворота не пускают. Хоть здесь поговорить. А может, и за ворота пустят? По установившемуся порядку он ни разу и не пытался выйти на улочку.

Если забраться на чердак - все местечко видно. Крыши из черепицы, серой дранки. На окраине - то ли заводик, то ли фабричка. Два корпуса, тонкая железная труба день и ночь коптит небо. Когда с той стороны дует ветер, пахнет сгоревшим углем, как на железнодорожной станции. А дальше - горбатые горы, низкие, сглаженные временем, словно улеглось стадо больших неведомых зверей. И лес на их спинах, как густая шерсть. Не похож на гронские леса, а все же лес. И душа принимает его, как что-то свое, родное. И тянет туда.

На следующее утро Павел только начал зарядку, как заметил над каменной стеной три головы. Одна принадлежала вчерашнему пареньку, на уши была натянута широкая пилотка. Другая была светленькая и светилась на солнце, третья стрижена и от этого оттопыренные уши казались неестественно большими. Разглядеть он их толком не успел, потому что головы скатились со стены, как три колобка.

Тогда Павел сам решил залезть на ограду, взглянуть на незнакомцев. Он подпрыгнул, ухватился за шершавый край и, подтянувшись на руках, лег животом на прохладную стену. С той стороны под ней на корточках сидела троица и, видимо, совещалась: слышался шепот. Слов не разобрать.

– Добрый день, - сказал громко Павел.

Три испуганных лица повернулись к нему. Ребята отпрянули от стены. Светлая голова принадлежала девочке в вылинявшем ситцевом платье в горошек, поверх которого надета синяя кофта, явно великоватая ей. Девочка худенькая, кофта свисала с плеч, рукава закатаны. Стриженый, с большими ушами мальчик низкоросл и бос. Вчерашний знакомец казался самым старшим из них.

Павел разглядывал их с любопытством. Так непохожи они на берлинских мальчишек, засунутых в форму гитлерюгенда. Вот такие всегда вертелись возле цирка, в любом городе. И то же неуемное любопытство в глазах и настороженность. Наверное, готовы и подраться. Эх, Петьки нету! Показали бы они сейчас свой коронный номер - драку на двоих с бросками через голову!

Ребята стояли и глазели на Павла, как на диковинку. А может, он и в самом деле был для них диковинкой?

– Ну, чего глазеете? Глаза лопнут. Тебя как зовут? - обратился он к парнишке в пилотке.

Они не поняли немецкого. Девочка прыснула, заткнула рот кулаком и отвернулась.

– Немец, - произнес ушастый.

Паренек в пилотке ткнул его в бок.

– Пофайчить маш?

– Чего? - спросил Павел.

Девочка снова прыснула в кулак.

– Пофайчить… раухен…

Павел понял: просит закурить. Помотал головой: нету, мол.

Парнишка в пилотке пренебрежительно сплюнул сквозь зубы.

"Слезу, - решил Павел. - Потренируюсь. Пускай глядят".

Он спрыгнул на землю, побежал по кругу площадки, согнув руки в локтях.

Три головы возникли на стене. Пускай глядят. Павел прошелся арабскими колесиками, сделал кульбит, второй. И все - с удовольствием, словно на манеже. Была публика, а что может быть приятнее для артиста! Он прокрутил сальто, но приземлился неудачно, шмякнулся.

– Удрел са!

[4] - воскликнула девочка испуганно.

– Ние, - сказал ушастый. - Встане!

Павел встал, отряхнулся и засмеялся. И три головы над стеной засмеялись.

– Все. Представление окончено. Приходите завтра. - Он помахал ребятам рукой и направился к дому. А когда обернулся - голов над стеной уже не было.

И на другое утро их не было. Павел даже на стену забрался. Никого. А жаль - все-таки публика!

У доктора Доппеля были гости. Павел видел их, когда Ганс открыл железные ворота, впуская большой черный автомобиль. Из него вышли трое мужчин - высокий в черной сутане держал в руках черную плоскую шляпу. Он был настолько худ, что казалось - снять с него одежду, а под нею - скелет, как в кабинете биологии. Бледные, ввалившиеся щеки, глубоко запавшие глаза и белая лысина подчеркивали это сходство. Павел даже прислушался, когда патер шагнул к крыльцу, не раздастся ли стук костей. Следом из машины вышел офицер в незнакомой форме с большой кокардой на фуражке. Кокарда ослепительно блеснула на солнце. Офицер козырнул вышедшему их встречать Доппелю. Третий, маленький, круглый, в светлом клетчатом пиджаке, с фашистским значком на лацкане, в серых брюках гольф и коричневых крагах, делающих и без того толстые икры еще толще, все время улыбался какой-то плутовской улыбкой, искоса взглядывая по сторонам. Павлу показалось, он выискивает: что бы такое стащить? Все постояли с минуту на крыльце, обмениваясь первыми любезностями. Так что Павел их прекрасно разглядел. Потом ушли в дом.

В комнату без стука влетела Матильда.

– Пауль, видел? Какой мужчина!

– Ты о патере? Можешь изучать устройство скелета. Вернешься в Берлин, фрау Фогт будет довольна. Это - берцовая кость, это - коленная чашечка.

– Да ну тебя!… Вечно ты со своими глупостями! Я про генерала!

– О! Он генерал?

– Чуть ли не военный министр или что-то в этом роде. Мама велела нам быть готовыми. Они останутся к обеду.

– А кто тот, толстенький? У него вид человека, который или украл или собирается украсть.

– Не знаю. Они приехали из Братиславы. У папы с ними дела.

– С попом?

– Оставь, Пауль. Нельзя смеяться над служителем бога! Очень почтенный патер.

Павел посмотрел в окно.

– В горы хочется…

Матильда захлопала ресницами.

– Что там делать? Там же партизаны.

– Какие партизаны?

– Обыкновенные. Бородатые. С автоматами. Папа сказал, что они тут все партизаны. Никому доверять нельзя. Тут все шатается, в этой Словакии.

– Словацкая республика - союзник Германии, - назидательно произнес Павел.

– Географию я и без тебя знаю. Ты лучше посоветуй, что надеть, какое платье?

– Спроси у муттерхен.

– Мне интересна мужская точка зрения.

– Тогда спроси у Ганса.

– Тоже мне мужчина! - фыркнула Матильда.

– Вон идет садовник, - кивнул на окно Павел. - Могу познакомить. Он большой специалист по нарядам.

– А ну тебя! - Матильда надула губы и выкатилась из комнаты.

На аллее, ведущей от ворот, действительно показался садовник. Он шел медленно, чуть горбясь. Из-под короткополой шляпы выбивалась седая прядка. На этот раз он держал на плече не лопату, а короткую косу, но тоже, как ружье. "Наверное, был солдатом", - подумал Павел. Садовник остановился возле автомобиля. Внимательно посмотрел на него, чуть склонив голову набок. Казалось, что он сейчас откроет дверцу и усядется за руль.

– Добрый день, - сказал Павел.

Садовник поднял голову, посмотрел на Павла и улыбнулся. У него не хватало передних зубов. Потом молча поклонился и пошел в сад.

Павел тоже решил прогуляться. До обеда далеко, а слушать Матильдины глупости охоты нет. Ведь непременно прибежит: то тесемочку завяжи, то пуговку застегни. Шла бы к своей муттерхен с этими просьбами, так нет, непременно прикатится к нему. Знает, что ему тошно от ее тесемочек и пуговочек.

Павел спустился вниз и вышел через черный ход, вернее, вторую дверь, которая вела прямо в сад.

Окно в кабинете доктора Доппеля было открыто, оттуда слышались тихие голоса. Садовник стоял внизу, пошевеливая опущенной косой. Он явно прислушивался к голосам наверху, лицо было напряженным, застывшим. Увидев Павла, он двумя махами скосил траву у стены дома и направился в глубину сада.

Павел понял, что помешал ему, и подосадовал на себя. Знал бы, ни за что не вышел в сад. Пусть себе подслушивает. Уж наверняка не на пользу Доппелю!

Он двинулся следом за садовником.

Садовник стал обкашивать траву между вишнями.

Павел остановился, молча смотрел, как тот работает. Садовник снял шляпу, утер лоб рукавом рубахи.

– Вы извините, - сказал Павел. - И не бойтесь, я им ничего не скажу.

– Я не понимаю немецкий.

Павел усмехнулся:

– А слушали.

– Я - словак.

– А русский понимаете? - спросил Павел по-русски. Даже сердце сжалось, столько не говорил по-русски, заставлял себя думать по-немецки, чтобы не проговориться даже во сне. Старался быть немцем, как велела мама. Очень старался. Чтобы с ней и с Петром ничего не случилось там, в Гронске.

Садовник посмотрел на Павла внимательно, произнес, подбирая русские слова:

– Молодой пан другой раз говорит на русский. Русский немножко знам. Я был в Руссии. В Сибирь. В тот война. Военнопленный.

– Белочех, - сообразил Павел.

Садовник улыбнулся.

– Там оставлял свои зубы. Офицер стукнул винтовкой. Мы хотели домой, в Словакию.

– А дрались с нами, - укоризненно произнес Павел.

Садовник посмотрел на Павла озадаченно. Может быть, он забыл русский и плохо понял? Чехословаки не дрались с немцами.

– Нет. Немножко с большевиками. Немец - нет… Нет…

– Вы совсем не понимаете по-немецки? - спросил Павел.

– Очень чуть-чуть…

– А там?… - Павел кивнул на дом.

Садовник нахмурился.

– Думал, будут говорить словацки. Высокие паны… Может, что доброе скажут?

Нет, он подслушивал у окна неспроста. Сказала же Матильда, что здесь никому доверять нельзя. Все - партизаны.

Но ведь видел же он на вокзале в Братиславе штурмовиков в черной форме. Глинковские штурмовики. Кто такой этот Глинка? Вроде Гитлера у них, что ли? А у нас Глинка - композитор. Михаил Иванович Глинка. "Иван Сусанин". Иван тоже был партизаном. Завел врагов в лес.

– Как вас зовут, дедушка? - спросил Павел.

Старик не удивился. Только глаза у него стали печальными.

– Соколик Ондрей, - ответил он, вздохнув.

– А меня Павел.

– Пауль?

– Павел. - Он решился. - Я - русский. Я из России. Из Советского Союза. - Ах, как сладко, как гордо звучит: я - из Советского Союза!

Дед Ондрей Соколик, садовник, решил, что ослышался, не понял. Мало он знает русский, ох, мало. Молодой пан говорит что-то, а ему слышится бог знает что! Видано ли дело, чтобы у важного немца, от которого только и жди пакости, в доме молодой пан из Советского Звезу

[6]. Ослышался или не так понял.

– Пан Павел, просим…

[7] - пробормотал он обескураженно.

Павел только рукой махнул. Не поверил! Да и кто поверит, чтобы немец на глазах превратился в русского? И не докажешь ничем.

– Вы никому не говорите, что я - русский. Нельзя. Я тут хуже пленного, понимаете?

– Пленный понимаю. Я был пленный… Понимаю.

– Да не пленный я, дедушка. Увез меня доктор Доппель из России. Понимаете?

Ну вот, то - пленный, то - не пленный. Странный парнишка, а может, он того? Спятил?… Хотя говорит по-русски, как русский.

– Мой старший, Якуб, - солдат. На Руссии, - сказал дед Ондрей на всякий случай, чтобы молодой пан не подумал чего.

– Разве словаки воюют с Советским Союзом?

– Хей!…

[8] Война… Суха трава… Тяжко робить… Косить… - Он снял шляпу. - До виденья, пан. - Закинул косу на плечо, как ружье, и ушел.

Ах, досада какая! Не понял дед, ничего не понял. А может, притворился, что не понял? Боится? Не верит? Скажи Ганс, что он русский, - Павел не поверил бы. Да-а… Как в сказке - шкура лягушачья!

Гертруда Иоганновна соскочила с коня, похлопала по теплой, лоснящейся шее. Конь повернул к ней морду, покивал и тихонечко всхрапнул раздутыми ноздрями. Ему понравился этот легкий всадник с уверенной и ласковой рукой. Он был общим, конь, штабным, и кто только не седлал его, когда приходила надобность. Попадались такие, что и сесть толком в седло не умели, скакали рядом на одной ноге, засунув другую в стремя. Таких конь не слушался, на рысь не переходил, хоть плеткой его огрей, плелся неторопливо шагом, а то и вовсе останавливался и тянулся губами к сочной придорожной траве. Конь слыл упрямым, но не вредным. Всадников не сбрасывал. Может быть, поэтому и предложили Гертруде Иоганновне для поездки на лесной аэродром именно его. Все-таки женщина!

И пришлось всю длинную дорогу и "дяде Васе" и Алексею Павловичу трястись на своих одрах, чтобы не отстать. Конь в руках Гертруды Иоганновны оказался послушным и даже резвым. Знала она какое-то заветное слово, не иначе.

Две подводы с тяжелоранеными отстали. Дожидаться не имело смысла. Подводы сопровождал небольшой конвой, да и бояться некого. Немцы в эти места давно уже носа не кажут. Отвадили их раз и навсегда. Здесь - советская власть, советские законы. А вдоль границ района стоят вооруженные силы - партизанские отряды, готовые дать отпор хоть целой фашистской дивизии. Пусть только сунутся!

Гертруда Иоганновна полюбила и эти места, и людей. Она чувствовала себя нужной, причастной к великому бою с фашизмом, и к весеннему севу, и к осенней уборке урожая, когда вместе со всеми выходила копать картошку, тягать морковку и брюкву. Партизаны относились к артистке доброжелательно, но несколько настороженно. Она казалась им замкнутой, отчужденной.

Гертруда Иоганновна сменила прическу, попросту коротко остриглась. Стрижка омолодила ее, и появившаяся в волосах седина казалась неестественной.

Петр совсем отбился от рук. Жил в землянке у подрывников Каруселина, изучал какие-то шашки, заряды, мины. Несколько раз уходил с группами на задание. Не могла ж она ему запретить драться за свою землю, хотя и считала, что он еще мал. И когда он уходил, места себе не находила, сердце болело. Павел бог знает где! А тут еще Петр… Но она терпеливо ждала и только умолкала в эти длинные дни и ночи ожидания. Автоматически переводила захваченные у фашистов документы, не вникая в их суть, потому что мысли были заняты сыновьями. И Иваном, о котором она тоже ничего не знала.

Сколько веселых и смелых не вернулись с заданий, погибли в коротких стычках, подрывали склады, пускали под откос эшелоны врага ценою собственной жизни! А сколько падает на поле боя, засевая землю страшным посевом - кровью. Прорастут горькие всходы, горькие всходы. Но вырастут мир и покой. Не могут не вырасти.

Она думала о своих сыновьях, о муже, о себе, о цирке, о довоенной жизни, вспоминала милые, смешные и грустные мелочи. И старалась не вспоминать недавнее: гостиницу "Фатерланд", службу имперской безопасности, выпуклые глаза штурмбанфюрера Гравеса, лису Витенберга. Пережить это второй раз не хватило бы сил. Она была переводчицей в штабе партизанской бригады, переводила бумаги, переводила показания пленных. Она помогала перевязывать раненых в санчасти, чистила на кухне картошку, колола дрова, стирала и штопала рубахи. Она готова была делать здесь все, потому что это был ее мир, ее товарищи.

И даже не замечала, что в длинные дни и ночи ожиданий, когда она становилась молчаливой, мрачнел и Алексей Павлович. Он не смог бы определить своего отношения к Гертруде Иоганновне, любовь - не любовь, разве в этом дело? Он чувствовал себя как бы настроенным на одну с ней волну. Ее грусть передавалась ему, ее ожидание становилось его ожиданием. Удивительная женщина!

Аэродром был оборудован на лесной поляне, в месте трудно доступном для посторонних. Пришлось немало потрудиться, расширить поляну, спилить деревья, выкорчевать пни, разровнять землю. Пожалуй, нигде так не ощущалось единство Москвы и партизанского края, Большой земли и каждого далекого села, как здесь, на аэродроме. Только что не было здания аэровокзала да не висело расписание рейсов. Радио - тоже связь, голоса, цифры, точки-тире. Но здесь садились самолеты, и из них выходили живые люди, недавно еще шагавшие московскими улицами, говорившие с москвичами, деловито здоровались, разгружали оружие, боеприпасы, амуницию, продовольствие. Привозили газеты, корреспондентов, представителей Центрального штаба. Забирали раненых, прощались и взлетали в черное небо, чтобы, пройдя над лесами и полями, над неумолкающим гулом фронта, приземлиться в Москве. И выходило, что вот она, Москва, рядом, прекрасная и вечно живая. Она не спит, она думает о тебе.

Возле самого аэродрома их остановил паренек во флотской тельняшке, поверх которой на плечи накинута пятнистая простыня - коричнево-зелено-желтая, чем выкрашена, не поймешь. Ремень автомата через шею, на немецкий манер.

– Стой! Дальше прохода нет!

– Я - командир бригады "дядя Вася".

– Значения не имеет, - строго сказал паренек. - Прошу спешиться. - Он сунул в рот согнутый указательный палец и свистнул четырежды.

– Много свистишь, - сердито произнес "дядя Вася".

– Сколько положено. Вышестоящее начальство - четыре звонка.

– А нижестоящее? - полюбопытствовал "дядя Вася".

– Два.

– Почему не три?

– Три - командир корабля. То есть начальница аэродрома.

– Скажи! - удивился "дядя Вася". - И ты командира бригады дальше не пустишь?

– Так точно.

– В чужой монастырь со своим уставом не суются, - сказал Алексей Павлович и засмеялся.

Они спешились.

– Как фамилия?

– Старший матрос - партизан Федор Клюква.

– Старший матрос? - удивился "дядя Вася".

– Так точно. Меня, товарищ командир бригады, со службы никто не списал. Считаю себя призванным, - ответил Клюква с достоинством.

– Ну, извини, если что не так, - кивнул "дядя Вася".

Из кустов появилась женщина в черной юбке, солдатской гимнастерке и кирзовых, изношенных сапогах. На плечах точно такая же рябая простыня завязана тесемками у шеи.

– Товарищ командир бригады, аэродром в полном порядке.

– Здравствуй, товарищ Колокольчикова. Как жизнь? - "Дядя Вася" с видимым удовольствием пожал ее руку.

– Нормально.

– Вижу. Это что за нововведение? - он потрогал простыню.

– Маскировка. Нет-нет - рама летает. Никакого резона нету себя обнаруживать. - Колокольчикова с любопытством поглядывала на Гертруду Иоганновну. Больше года действует партизанский аэродром, и больше года она отсюда не отлучалась. И команда у нее надежная, никакой работы не боится. Днем и ночью наготове кучи сухого хвороста - поджечь только. Днем и ночью зорко следят за округой, за лесом, за небом. Скучновато, конечно, зимой снег разгребать, осенью под дождями мокнуть, летом на солнышке потеть. Но все понимают, что для партизанского края аэродром!

– Ну, верно… - одобрил "дядя Вася" и весело прищурился на Клюкву. - Слышь, старший матрос, какой же ты флотский чин дашь Колокольчиковой?

Клюква шутки не принял. Ответил серьезно:

– Вообще-то на флоте женщин не держат, а по характеру - не меньше как капитан-лейтенант, товарищ командир бригады.

– Слыхала, Колокольчикова?

– А мне что капитан, что лейтенант, - засмеялась Колокольчикова. - Милости прошу к нашему шалашу. - Она сделала широкий приглашающий жест рукой.

"Дядя Вася" и Гертруда Иоганновна двинулись вперед, ведя на поводу лошадей.

"Шалашом" оказалась добротная землянка. Место для нее выбрано так, что кроны деревьев прикрывали ее сверху. Неподалеку от землянки виднелась сложенная из камней печь, возле хлопотала немолодая женщина в черном глухом платье и черном головном платке. Из печки вился и рассеивался в листве тонкий светлый дымок.

– Летний камбуз, - сказала Колокольчикова.

– Что? - не понял "дядя Вася".

– Камбуз, говорю. По-простому, кухня.

– Ну, заморочил тебе голову старший матрос Клюква.

– Кокой меня обзывает, - засмеялась женщина у печи. - А я как есть куфарка.

"Дядя Вася" заглянул в землянку.

– Осторожно, у нас там трап в четыре ступени, - предупредила Колокольчикова.

"Дядя Вася" только головой покачал: ну Клюква!

Прибывших накормили отварной картошкой, заправленной салом, напоили чаем из каких-то одной "куфарке" ведомых трав. Чай был приятный, пах мятой.

Солнце накололось на верхушки деревьев, когда подкатили отставшие подводы. Их поставили возле самой поляны в кустах.

Кто-то тихонько стонал, кто-то скрипел зубами, сдерживая боль. Двое в беспамятстве. Врач переходила от одного к другому. Успокаивала.

– Потерпи, родной. Всего ничего осталось. Вот придет самолет, погрузитесь, а там - Москва. Там такие профессора, мертвых оживляют, а вы - живые, слава богу, еще вернетесь. Повоюете!

Когда зашло солнце, один из раненых умер, тихо, словно не хотел тревожить товарищей. Так же тихо его отнесли в сторонку.

Гертруда Иоганновна плакала. Она все время думала о Петре, который остался в лагере, о Павле, о котором нет известий, об Иване, который воюет. А может быть, вот так же его отнесли в сторонку и положили на землю?

Подошел Алексей Павлович, осторожно взял ее руку в свою. Рука у него была горячей, тревожной.

– Не надо, Гертруда Иоганновна, нельзя. Им горше, чем нам.

– Да… да… - Она шевельнула припухшими губами. - Да… - утерла глаза.

В черном небе высыпали звезды.

– Еще луна выползет, - сердито сказала Колокольчикова и скомандовала: - По местам, хлопцы.

Три тени скользнули на поляну.

Глаза привыкли к темноте. Гертруда Иоганновна отчетливо видела стволы деревьев, дальний край поляны. Белые бинты раненых голубовато светились, как лесные гнилушки.

Откуда-то сверху донесся легкий гул. Она подумала, что ветер прошел по верхушкам деревьев. Но ветра не было.

И в ту же секунду Колокольчикова громко крикнула:

– Зажигай!

Три костра одновременно вспыхнули на поляне, вспыхнули сразу ярко, затрещали, политые чем-то горючим.

Гул нарастал. И вот из черного неба вывалился черный силуэт самолета, пролетел над поляной, исчез за лесом, как огромная ночная птица.

– Всем стоять на местах! - крикнула Колокольчикова.

И все остались стоять на местах, потому что она была тут хозяйкой, начальница партизанского аэродрома, она, и больше никто.

Самолет появился с другой стороны, совсем над верхушками деревьев. Казалось, вот-вот сшибет их и рухнет сам.

– Чумаков! - прокричала Колокольчикова. Она уже узнавала летчиков по почерку, по манере садиться.

Самолет остановился в дальнем краю поляны. К нему побежали от костров тени. Помогли развернуться носом к поляне.

– Пошли на разгрузку-погрузку! - скомандовала Колокольчикова, и все бегом бросились за ней.

И Гертруда Иоганновна побежала. И "дядя Вася". И Алексей Павлович… Только раненые и доктор остались.

В фюзеляже раскрылась дверца, опустилась короткая металлическая лесенка. Выскочили летчик и стрелок-радист.

– Здорово, Колокольчикова! - Чумаков облапил начальницу. - Принимай груз.

– Как долетели?

– Постреляли малость. Ну, да мы воробьи и раньше стреляные. Раненых много?

– Есть.

Приходилось громко кричать, потому что моторы ревели, их не глушили. Мало ли что!

– Скоро закроем ваш аэродром! - крикнул Чумаков.

– Что так?

– Похоже, пешком сюда пойдем.

– Дай-то бог! - крикнула Колокольчикова.

Между тем команда ее быстро принимала от стрелка-радиста какие-то тюки и ящики, относила в сторону в лес.

Чумаков подгонял:

– Давай быстрей, ребята. Раненых подносите. Ночь коротка.

Сначала погрузили раненых. Потом поднялись по лесенке кто улетал. Стрелок-радист втащил лесенку, закрыл дверь.

– Готов!

"Как в метро", - подумала Гертруда Иоганновна. Она сидела между врачом и Алексеем Павловичем. Было тесно. Оглушительно взревели моторы. Самолет дернулся, побежал по поляне. Казалось, вот-вот врежется в летящие навстречу стволы. Но внезапно взмыл и пошел над лесом. Появилось неприятное ощущение, будто желудок куда-то проваливается.

– Который раз лечу, а привыкнуть не могу! - прокричал Алексей Павлович прямо в ухо Гертруде Иоганновне.

Она повернулась к круглому окошку. Внизу было темно и жутко. Не поймешь, что там: лес, поле, а может быть, уже ничего, летим вверх и кругом только небо!

Она никогда еще не летала, и то ли от ночного мрака, то ли от тесноты не было никакого ощущения полета. Скачешь на лошади и то - летишь! А тут только тошнота и встряски, будто небо все в ухабах, как проселок в лесу.

Вскоре внизу появились отдельные вспышки, в стороне - горящее строение. Все казалось нереальным.

– Фронт! - крикнул Алексей Павлович.

Гертруда Иоганновна совсем прилипла к окну. А вдруг там, внизу, Иван? Как будто она могла увидеть его…

– Не страшно?

Она покачала головой. Некогда бояться.

А потом снова неслась внизу черная ночь, казалось, не будет ей конца. Врач встала, наклонилась над ранеными. Отпрянула.

– Еще один…

Ах, война распроклятая!

На аэродроме их встретил молодой человек в военной форме. На плечах красовались золотые погоны с четырьмя маленькими звездочками и красным просветом. Гертруда Иоганновна слышала, что в армии ввели погоны, но видела их впервые.

– Прошу в машину.

"Дядя Вася" оглянулся на самолет. Там выгружали раненых. Прямо к самолету подошли санитарные машины.

– Не тревожьтесь, товарищ генерал. Все сделают. Медицина.

"Дядя Вася" удивленно посмотрел на него.

– Я не генерал.

– Генерал, товарищ генерал, - скупо улыбнулся военный. - Приказ видел.

Они сели в "эмку". Машина побежала сквозь ночь.

– Как Москва? - спросил Алексей Павлович.

– Живет.

– А куда мы сейчас?

– Приказано в гостиницу.

Гертруда Иоганновна так устала, что уснула, склонив голову на плечо Алексея Павловича, а тот боялся пошевельнуться, чтобы не потревожить ее.

Она даже сон видела, что идет по Москве, а кругом люди, шумно.

А когда проснулась - увидела за окошком улицу Горького. Шли редкие прохожие. Светало. Так она и проспала самое главное - въезд в Москву. Да что ж это она, в самом деле? Столько мечтала об этом дне там, в фашистском аду, столько ждала его. И вот - проспала.

Она беспомощно улыбнулась и приникла к окну.

Алексей Павлович понял ее.

– Ничего. Еще наглядитесь.

Машина спустилась по улице Горького вниз. Подкатила к подъезду гостиницы "Москва".

Их разместили на разных этажах. Гертруда Иоганновна оказалась на десятом. Номер был огромный, с двумя кроватями, большим шкафом, трельяжем, письменным столом, ванной. "Весь штаб можно разместить. Побольше землянки", - подумала она и открыла окно. И тотчас в комнату ворвался шум города. Москва жила, Москва дышала. Внизу по Манежной площади бежали маленькие автомобильчики, по тротуарам шли крохотные человечки. Москвичи, не пустившие фашистов в свой город, в ее город, в наш город! Ей хотелось крикнуть: "Здравствуйте, москвичи! Здравствуй, Москва!" Горло перехватило. Она отошла от окна, послонялась по комнате. Сейчас бы вещи разобрать! Но вещей не было. Все - на ней.

Она подошла к зеркалу. Как давно не видела себя в зеркале! На нее глянула худощавая стриженая женщина с легкой сединой в волосах. На похудевшем, обветренном лице глаза казались огромными. Гимнастерка ладно обтягивала фигуру. Гимнастерки ее размера в бригаде не оказалось, ей выдали большую, она сама перешивала ее. Хотя бы губы подкрасить! Обветренны, потрескались. Она провела языком по губам и ощутила их грубость. Косметики не было никакой. Девчата рыскали по всему лагерю, собирая ее в дорогу, но так ничего и не нашли.

Она посмотрела на свои сапоги. Да, далеко им до лакированных туфелек! Но вид вполне сносный… Нет, неловко появляться в таком виде на московских улицах.

Посмотрела на укрытые пестрыми покрывалами постели. Спать завалиться? Военный сказал, что свободны до тринадцати ноль-ноль. Как же можно в Москве спать! Нет! Нет-нет… Бог с ним, с внешним видом. Не голая. Война. Она надела перед зеркалом пилотку, кокетливо, чуть набок. И решительно пошла вниз.

Москва обняла ее шумом улицы, сочными гудками автомобилей. Она вышла к Большому театру, постояла возле входа в метро. Но войти не решилась. Не было денег. Ни копейки. Потом медленно пошла мимо ЦУМа, по Кузнецкому вышла к площади Дзержинского. Потом шла какими-то незнакомыми переулками. И сама не заметила, как оказалась в тихой улочке возле Управления цирками. Сердце забилось. Может быть, здесь знают что-нибудь об Иване? Зайти? А не рано? Да нет. Сколько она уже ходит по Москве!

Она вошла. В тесном коридоре было шумно. Сновали незнакомые люди с какими-то бумагами. Гертруда Иоганновна остановилась, стала всматриваться в лица, отыскивая знакомое. Потом подошла к двери с табличкой: "Сектор кадров". Вздохнула глубоко, умеряя волнение.

За столом сидела полная седая женщина в очках. Стекла увеличивали глаза, они казались неестественно большими и черными. В комнате за другими столами еще сидели люди, но Гертруда Иоганновна видела только седую женщину. И никак не могла вспомнить, как ее зовут.

– Здравствуйте…

– Здравствуйте. Слушаю вас. - Черные глаза смотрели сквозь стекла прямо.

– Я - Лужина… Не помните меня?

– Лужина?… Позвольте… - Женщина сняла очки, глаза стали маленькими и беспомощными. Она потерла переносицу. - Позвольте… - Очки водрузились на место, глаза увеличились и потемнели. - Лужина? - Теперь женщина смотрела удивленно.

– Да.

– А вы разве… Вас выпустили? По нашим сведениям, вы были арестованы в начале войны органами, - сказала женщина неприязненно и поджала губы. - Вас выпустили?

Гертруда Иоганновна растерялась. Что ответить? Говорить правду нельзя. Не время. Она уже пожалела, что пришла сюда.

– Как видите… Я хочу узнавать, нет ли у вас каких-нибудь известий о моем муже, артисте Лужине Иване.

– Отдел кадров частным лицам сведений не дает, - решительно произнесла женщина за столом.

Гертруде Иоганновне показалось, что за стеклами очков сверкнула молния.

– Простите… - Она повернулась и вышла.

Как обидно! Как тягостно! Лица встречных в коридоре расплывались. Она кусала губу, сдерживая слезы.

Не помнила, как дошла до гостиницы. В вестибюле второпях она наткнулась на какого-то генерала.

– Простите…

Генерал схватил ее за руку, сказал сердито:

– И не подумаю. Бегают тут как оглашенные. Генералов толкают!

– "Дядя Вася"! Господи! - воскликнула Гертруда Иоганновна, сложила ладошки и прижала их к подбородку.

Наверное, у нее был очень смешной вид, потому что генерал-майор в новенькой форме с орденами на мундире не выдержал роли строгого генерала и рассмеялся.

– Ну как? - спросил он, бросив взгляд по сторонам, не слышит ли кто этого глупого вопроса.

– Ошень!…

– А сапоги, скажу тебе по секрету, жмут маленько. Куда? - спросил "Дядя Вася", заметив, что Гертруда Иоганновна хочет уйти. - Сейчас машина будет. А вот и Алексей Павлович.

Тот тоже был в форме. На золотых погонах два просвета и две большие звездочки.

– А я в таком виде… - Гертруда Иоганновна прижала руки к груди, словно хотела прикрыться ими.

– Вид самый нормальный, - сказал "дядя Вася".

В вестибюль вошел молодой военный, что встречал их на аэродроме, козырнул:

– Машина у подъезда, товарищ генерал-майор.

– Едем.

В небольшом зале на клубных стульях, сбитых в ряды планками, сидели мужчины и женщины, военные и штатские. Они прибыли из фашистских тылов в столицу, в Центральный штаб партизанского движения, чтобы решить неотложные вопросы, скоординировать с армией свою борьбу в тылу, посоветоваться.

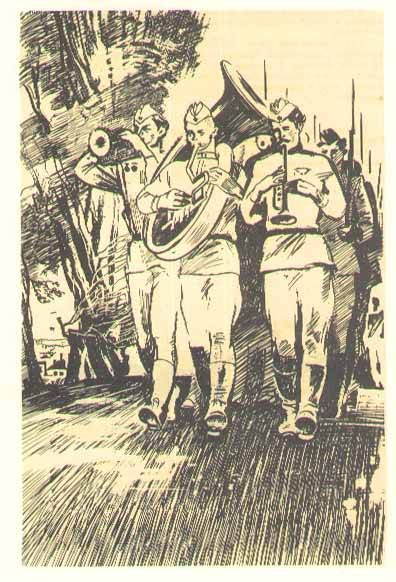

В зале стоял шумок. Потом он стих. Все встали, потому что в зал вошел Маршал Советского Союза, которого вся страна знала в лицо.

– Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик поручил мне, дорогие товарищи партизаны и партизанки, вручить вам боевые награды, ордена и медали за ваш самоотверженный героизм, с которым вы бьете фашистов, как говорят у нас на Руси, в хвост и гриву! Что я с большим удовольствием и сделаю, дорогие мои соратники.

Потом вызывали к длинному столу, покрытому красной бархатной скатертью, партизан и партизанок и вручали им награды. Вместе со всеми Гертруда Иоганновна хлопала в ладоши и счастливо улыбалась. Она не знала этих людей, но они были такими же, как те, что уходили на задания в ее лесу, в ее бригаде. Ну точно такими же, только очень взволнованными.

– Лужина Гертруда Иоганновна.

Она не сразу сообразила, что вызывают ее, и повернула лицо к сидящему рядом Алексею Павловичу. Тот улыбнулся:

– Ну что же вы!…

Она встала, одернула гимнастерку и пошла к столу. А люди кругом смотрели на нее и хлопали ей. Они не знали Гертруду Иоганновну, но она была такой же, как они и их товарищи. И Гертруда Иоганновна чувствовала это. Она остановилась у стола перед Маршалом.

А Маршал смотрел на нее и улыбался. Потом сказал:

– Наслышан, наслышан… Рад познакомиться.

– Награждается орденом Красной Звезды, - раздалось рядом.

Маршал протянул ей красную книжечку и маленькую коробочку. Они легли на ее ладонь. Надо сказать то же, что говорили все, но она забыла, что надо сказать.

– Вторым орденом Красной Звезды, - прозвучало рядом. - И медалью "Партизану Отечественной войны первой степени".

И еще две коробочки легли на первую. Она подхватила их обеими ладонями, чтобы не уронить.

– Спасибо, товарищ маршал, большое спасибо… Я… Я всегда… - Она повернулась лицом к сидевшим и хлопающим людям. Увидела улыбающегося Алексея Павловича и "дядю Васю" и еще много-много светлых родных лиц. На мгновение ей показалось, что она видит Флича, и Федоровича, и клоуна Мимозу, и своих мальчишек. И Злату… Всех.

Она набрала в легкие воздуха и сказала отчетливо и громко, чтобы все они слышали, все:

– Служу Советскому Союзу!

– Не надо забывать, что именно мы, немцы, дали самостоятельность словакам.

Гости - патер, генерал и толстый с бегающими глазами - согласно кивнули. Вопреки привычке есть молча, доктор Доппель все время говорил. Павел прислушивался, присматривался, пытаясь понять, о чем речь. Но суть ускользала. Продолжался разговор, начатый в кабинете, а начала Павел не слышал. Когда ушел садовник, он пробрался под окно кабинета. Но окно оказалось закрытым.

– Вы недооцениваете коммунистов, - продолжал доктор. - Да-да, не усмехайтесь, господин пастор, коммунисты не придут к вам исповедоваться. У них - свой бог, классовая борьба.

– Мы уничтожили классы! - воскликнул толстый. - У нас в Словакии нет классов. Мы - единый словацкий народ! Единый! И мы не позволим ни коммунистам, ни социал-демократам, никому разрушить наше единство. Мы, словаки, строим свое национальное государство. Общенациональное!

– Ваше стремление мы понимаем, и фюрер поддерживает его. Но вы недальновидны. Вы сейчас подобны глухарю на току. Тот тоже поет и в это время слышит только сам себя. А между тем мы имеем сведения, что коммунисты, социал-демократы и другие, как вы изволили выразиться, ищут общий язык. Если они найдут его, вам придется туго.

– У нас армия, - важно произнес генерал.

– Среди солдат есть те же коммунисты, социал-демократы и прочие.

– Святая церковь направит свою паству, - сказал патер, молитвенно сложив ладони.

– Не сомневаюсь, - наклонил голову Доппель. - И все же в Словакии неспокойно.

– Вы имеете в виду партизан? - сморщил нос толстый. - Кучки уголовников. Ждут обоз пожирнее, чтобы ограбить. Сидят в горах, жрать нечего. Или перемрут с голоду или сами придут, с поднятыми руками. В Словакии это не пройдет. Словакия не Россия.

Доппель покосился на Павла. Павел неторопливо резал мясо, глядя в тарелку.

– Я имею в виду коммунистов…

– Коммунисты у нас вот… - Толстый сложил пальцы решеткой и сквозь них посмотрел на всех по очереди плутовским взглядом. - Вот. Вместе с вашим Марксом, - и он хихикнул, довольный тем, что уязвил Доппеля.

– Маркс был евреем, - отпарировал Доппель.

– Тем более. У нас в Словакии этой проблемы нет!

– Святая церковь не допустит, - патер снова сложил молитвенно ладони.

– Армия выполнит свой долг, - произнес генерал.

Доктор Доппель нахмурился.

– Все это прекрасно, господа. Но должен предупредить вас: пока на свободе хоть один коммунист - нельзя успокаиваться. А если сюда, - дай господь, придут русские - Словацкому государству конец. Вспомните, коммунисты всегда были против словацкой самостоятельности. Вот почему вы должны, господа, вы обязаны помочь нам, немцам, разгромить русских. Это в ваших интересах, господа.

"Придут русские, придут, - злорадно подумал Павел. - Вы еще повертитесь, господа!"

Матильде было скучно. Все это - политика! Политика ее не интересовала. Она бросала на генерала долгие взгляды. Поймав их, генерал начинал перекладывать с места на место вилку и нож или вертеть в пальцах хрустальную рюмку.

Павла это отвлекало. Он не все улавливал в разговоре за столом, но одно понял: в самые ближайшие дни штурмовики и полиция пройдут "с частым бреднем". Что это такое "с частым бреднем"? Немцы передали словакам какие-то списки. Поскольку словацкие тюрьмы переполнены, они готовы, в порядке дружеской помощи, предоставить словакам места в своих лагерях. Словаки, в свою очередь, должны увеличить поставки Германии. Даже если для этого придется подтянуть собственные ремешки. Доктор так и сказал. Это в общих интересах.

Когда гости распрощались и уехали, Доппель, провожавший их, вернулся в столовую.

– Спасибо, Анна, - поцеловал он руку жены. - Все было прекрасно! - И добавил: - Как мельчают люди!

Утром садовник косил между деревьев траву. Павел поздоровался. Постоял рядом. Спросил, как бы между прочим:

– Скажите, пан Соколик, что такое "частым бреднем"?

– Просим?… - Старик явно не понял.

– Ну, бредень… сетка такая…

– Сиеть?… О!… Хитать рыбы!… Ловить…

– Ловить… Да… Вчера они говорили, что полиция и штурмовики пойдут "с частым бреднем". Я понял. Они будут ловить рыбу. По спискам.

– Рыбы?… - Старик пожал плечами. - Что есть "спискам"?

– Немцы передали им списки… Списки… - Павел вытянул левую ладонь и стал на ней писать воображаемым карандашом.

Лицо Соколика напряглось, морщины сбежались у глаз.

– Имя. Фамилия, - сказал Павел. - Соколик Ондрей.

– Понял, - старик кивнул. - Мено а приезвиско. Я есть Соколик Ондрей. Мено а приезвиско.

– Вот. Список. - Павел снова стал писать на ладони, повторяя: - Мено а приезвиско, мено а приезвиско… - И добавил шепотом: - Коммунистов.

Морщины от глаз разбежались по щекам.

– Похопил

[9]… - Садовник посмотрел на Павла внимательно. Взгляд острый, испытующий. Павлу он показался вдруг потеплевшим. - Понял… Часты сиеть… Хитать рыбы… Спасибо, приятель…

Павел повторил:

– Список. Мено а приезвиско…

– Спасибо. Ты скуточны

[10] русский. Спасибо. Мой внук - Янко. Просишь меня. Деда Ондрей.

Павел понял, кивнул.

– Список. Регистер, - старик задумчиво подвигал губами, словно жевал что-то. - Рыбы будут уйти. От часты сиеть.

Несколько дней садовник не появлялся. Павел не знал, что и подумать. И ребята не появлялись.

Матильда валялась в гамаке с книгой в руках. Вокруг нее вилась оса. Матильда отгоняла ее рукой, и гамак при каждом движении вздрагивал под ее крупным телом.

"Сеть для рыбы. Частый бредень", - подумал Павел. Сходить бы в городок, разыскать садовника. Он не знает даже, где тот живет. В какой стороне - у гор, у заводика, у шоссе?

– Графиня, вас не утомила война с осой?

– Я ее боюсь.

– А она тебя боится… Давай вылезай из гамака, пройдемся.

Оса уселась на Матильдину ногу, и Матильда так сильно хлопнула ее со страху книжкой, что вскрикнула сама.

– Теперь синяк будет.

– Хуже… - мрачно сказал Павел. - Сейчас налетят ее подруги. И от тебя останется половина.

И в самом деле рядом зажужжала оса.

– Ой!

Павел взял Матильду за руку и потянул из гамака.

– Вставай, вставай, пока цела…

– Спасибо, маркиз, вы спасли мне жизнь! Я этого никогда не забуду.

– Пройдемся?

Матильда развела толстыми руками, разом показывая на деревья, кусты, цветы.

– Где?

– По городу, - предложил Павел.

Глазки Матильды вспыхнули светлыми огоньками.

– Верно?

– Ну, я ж тебя приглашаю.

Она сделала глубокий реверанс.

– Благодарю, маркиз.

– Только если ты будешь заглядываться на встречных мужчин, я накостыляю тебе по шее.

Ах, как он знал эту толстуху!

Она оглядела себя.

– Подожди. Я только переоденусь.

– И спросись у муттерхен.

– У нее сегодня мигрень.

Матильда побежала в дом и вскоре появилась в воздушном бежевом платье, которое необыкновенно толстило ее.

– Как я гляжусь?

– Великолепно! - воскликнул Павел. - Как облако дыма из большой трубы!

– Из тебя никогда не выйдет настоящего светского кавалера, - вздохнула Матильда. - Идем!

– Ворота заперты.

– Я велела Гансу отпереть.

Из дверей дома вышел заспанный Ганс. Посмотрел на парочку и усмехнулся.

– Ненадолго, молодые люди. Вернетесь - позвоните.

– А чего там делать долго? - проворчал Павел, делая вид, что идет безо всякой охоты, из-за Матильды.

Они вышли за ворота. Улочка, посыпанная плоскими камешками, сбегала вниз и была пуста. Ни души. Полдень. Кому охота вылезать на жару?

– Возьми меня под руку, - попросила Матильда.

– Ну да!… Ты, как печка.

– Но я могу упасть!

– На землю, не на небо, - засмеялся Павел.

Они двинулись вниз. Позади раздался непонятный грохот. Оба обернулись. И Павел увидел знакомую троицу, по-лошадиному топая, ребята сбегали сверху, придерживая маленькую тележку на четырех колесиках с деревянными бортами. Тележка была доверху набита хворостом. А железные обода колес гремели на камнях.

Павел обрадовался, но виду не подал, следил, как они приближаются. Матильда заткнула уши.

– Т-р-р-р… - крикнул внук Соколика, когда они поравнялись с Павлом и Матильдой.

Тележку остановили. Все трое уставились на Матильду.

– Матильда, ты имеешь успех у туземцев, - сказал Павел. - Теперь они будут рассказывать, что видели неземную красоту. - И добавил по-словацки: - Добры день.

Матильда снисходительно улыбалась. Этот, в солдатской шапке, если его отмыть и переодеть - парень хоть куда!

– Добры день, - ответил Янко.

– Як дедушка Ондрей? Здоров ли? - спросил Павел.

Янко кивнул.

– Дедко одишнел до дедины.

Павел не понял.

– До дедины, - пояснил Янко, прогудел паровозом и, согнув руки в локтях, задвигал ими, подражая паровозу.

Спутники его засмеялись.

– Понял… Уехал.

– До дедины, - повторил Янко и посмотрел на Матильду. Матильда состроила ему глазки. Янко снял пилотку.

– До виденья, пани. - Он что-то сказал товарищам, и тележка загремела дальше.

– На каком языке ты с ними говорил? - спросила Матильда.

– Сам не знаю, - ответил Павел. - Идем. - "Дедина, дедина… Вероятно, где жили деды… Может, деревня - дедина?"

Тележка быстро удалялась и свернула на боковую улицу. Павел остановился на перекрестке. Ребят в боковой улице уже не было. "Живут где-то здесь", - подумал Павел.

Через центр городка проходило асфальтовое шоссе. По нему двигалась колонна грузовиков. Над ними висел синий вонючий дым. По обеим сторонам шоссе тянулись одноэтажные и двухэтажные дома за зелеными палисадниками, отгороженными от шоссе высокими вязами и липами. Тень от деревьев лежала на панели причудливыми кружевами и не давала прохлады. Внезапно дома отодвигались, образуя площадь. Здесь были ресторан, магазин, в витрине которого была выставлена обувь, кофточки, висело духовое ружье на фоне пестрой материи. Дальше какие-то маленькие лавочки, кафе. И в самом конце - бензоколонка.

Матильда хотела зайти в магазин, но поперек открытой двери стояла палка. Обед.

– Какой убогий городок! - поморщилась Матильда. - Хочу в Берлин.

– Соскучилась по бомбежкам? - ехидно спросил Павел.

– Там хоть люди, - сказала Матильда.

– Везде люди.

В боковой улочке над всеми домами возвышался костел, а за ним - кладбище, огороженное невысокой стеной с сохранившейся кое-где штукатуркой.

– Зайдем, - предложил Павел.

– Это же кладбище!

Павел двинулся к открытым воротам. Матильда побрела следом. Кладбище уступами взбиралось на холм. У могильных памятников кое-где стояли черные квадратные фонарики.

Среди богатых мраморных надгробий попадались убогие холмики, обложенные дерном, с деревянными или железными крестами. Даже в смерти люди не были равны. Возле одного холмика стоял вырезанный из жести, распятый на кресте Иисус, у ног его лежали привядшие букетики цветов.

– Пойдем, Пауль, - тихо сказала Матильда.

Надписи, надписи… На словацком, на немецком… Латынь… И вдруг: "Рабъ Божий Михаил Ивановъ Костылевъ. Мир праху твоему". По-русски. Надпись стерта, плита покосилась.

Кто он, этот Михаил Иванов Костылев? Павел пожалел, что нет у него в руках цветов. Он бы положил их на могилу неизвестного Костылева.

– Русский, - сказал Павел и вздохнул.

– А рядом - немец, - произнесла Матильда.

– Вот именно. В одной земле.

Они двинулись к воротам. Павел думал о матери и брате. Почему нет писем? Может быть, они погибли? Ведь война ж! И папа погиб? И остался он один-одинешенек на свете? Похоронят, как этого Костылева на чужбине. "Раб божий Павел Иванов Лужин. Мир праху твоему".

Ужасно, как кладбище действует! Он покосился на Матильду. Матильда смотрела куда-то вбок, щуря от солнца глаза. Павел взглянул туда же. Неподалеку возле могилы стояли двое солдат, тихо переговариваясь. К ним шел старик. Павел узнал Соколика. На нем был черный пиджак, в руках кепка и цветы.

Соколик поравнялся с солдатами, сказал им что-то, почти не останавливаясь, и пошел дальше.

Как же так? Ведь Янко сказал, что дед уехал в какую-то дедину?

Солдаты направились вниз к воротам. Павел пригляделся. Не может быть! Но эта прямая спина, гордая посадка головы. Гауптман фон Ленц. Монокля нет. И форма… Обмотки на ногах. Грубые башмаки. Гауптман - и вдруг рядовой словацкой армии.

Солдаты исчезли за воротами. Фон Ленц это был или не он? Просто похожий?

– День добры, - сказал Соколик, подходя и утирая рукавом вспотевший лоб. - Чи панство спацирует?

– Хей… День добры, пан Соколик. Вы не уехали на дедину? Я видел Янека.

– Ано. Я уехал на дедину.

– Мне знаком один из тех солдат.

Соколик покосился на Матильду.

– Непознам тых вояков. До виденья.

– До виденья, пан Соколик.

Старик пошел к воротам.

Знает он этих солдат. Только вид делает, что не знает.

– О чем ты с ним говорил?

– Ни о чем, - ответил Павел. - Забавный старик. Идем.

Они спустились к воротам и вышли на улицу.

До чего же похож солдат на фон Ленца! Если бы не Матильда, он бы подошел. Может быть, фон Ленц, если это, конечно, он, знает, что с мамой? Слишком долго нет писем.

Вечером вернулись из Братиславы Доппель и Отто. Наскоро поужинав, они заперлись в кабинете доктора. Потом Отто прошел в свою комнатку под лестницей. Павел бывал там. Комнатка маленькая. Под оконцем стол с пишущей машинкой. У стены - узкая койка, застланная серым ворсистым одеялом. В углу - стоячая вешалка. Шинель, плащ и на плечиках штатский костюм. Павел заметил, что здесь Отто редко надевал форму, все ходил в штатском.

Из открытого окошка послышался стрекот пишущей машинки, словно в саду поселилась большая цикада.

Павел прилег на постель и снова подумал о маме. Мама тоже стала писать письма на машинке. Наверное, удобнее. Никогда не пробовал. Надо будет завтра попросить, чтобы Отто показал, как на ней стучать. Завтра воскресенье, а по воскресеньям ни доктор, ни Отто никуда не уезжают. У них в цирке тоже была старенькая высокая черная машинка с золотой надписью "Ундервуд". Ее прозвали "вундеркинд". Печатал на ней собственноручно директор Григорий Евсеевич. Он печатал, не глядя на клавиши. Пальцы бегали сами. И мама, наверное, научилась печатать, не глядя на клавиши. У нее удивительно живые пальцы.

Павел вслушивался в глуховатое стрекотание машинки и не заметил, как уснул.

И проснулся он от стука. Только стук был монотонным и совсем глухим. За окном мокрые листья, за ними серое небо. Дождь. Вот оно что!… Барабанит по железу… Придется делать зарядку в комнате. Горе, а не зарядка. Развернуться негде! Он спустил ноги на коврик, потянулся, хрустнули суставы. Да-а… Занудное впереди воскресенье. Деваться некуда. В саду не посидишь: дождь. Хорошо, если доктору не взбредет в голову затеять "воскресную проповедь". Любит он поупражняться на домашних в красноречии. Заведет часа на два - о долге, о национальной совести, о величии и задачах. Все повернет на свой, на фашистский лад.

Встать бы да сказать: "Господин доктор Эрих-Иоганн Доппель! Я - русский и у меня есть свой долг: давить вас, фашистов, уничтожать. В этом моя совесть и моя задача. И не думайте, что ваши речи западают мне в мозги. Вы можете их вышибить, но не перевернете. За два года я так научился вас ненавидеть! Если бы не мама и не Петр, которые тоже вас ненавидят, я бы давно уже сбежал к партизанам! В Советский Союз! На фронт!"

Но он вынужден будет сидеть в гостиной или в кабинете доктора среди его душных кактусов и слушать высокопарные слова о долге, национальной совести, о величии и задачах. Хайль Гитлер! Чтоб он сдох!

Мама! Я терплю все ради тебя!

Он сделал несколько упражнений без обычного удовольствия. То ли дождь, то ли мысли о маме мешали. Потом вышел и спустился по лестнице на руках. Благо никто не видит. И доктор, и фрау, и Матильда-жиргут еще дрыхнут.

Павел открыл дверь в сад, вдохнул влажный воздух. У самого входа образовалась прозрачная лужица, капли били по ней, вздувая легкие пузыри, которые тут же лопались. Дождь стучал по листьям, по земле, по переполнившейся водой пожарной бочке.

Сходить к Отто? Он встает обычно рано. Написать письмо маме на машинке.

Он постучал в дверь под лестницей.

– Да!

– Доброе утро.

– Чего уж тут доброго, - ворчливо ответил Отто. Он сидел на койке и брился, глядясь в осколок зеркальца, прислоненный к пишущей машинке. С лица на шею сползала мыльная пена, образуя фантастический белый воротник. - Заходи. Слышал, на фюрера покушались?

– В каком смысле?

– Бомбу подложили. Фюрера бог спас.

Павел смотрел на Отто во все глаза. Потом спросил:

– Партизаны?

– Какие, к черту, партизаны! Генералы. Целый заговор.

– Немецкие генералы?

– Турецкие, - сказал Отто, отирая лезвие бритвы о кусочек газеты. - Сами фронт развалили, а кидаются на Гитлера. Сукины сыны! А ты, наверное, был бы рад, если б фюрера кокнули?