"Весна сорок пятого" - читать интересную книгу автора (Туричин Илья)

Часть третья. МЫ БЫЛИ И БУДЕМ!

|

|

– Никакой физической работы. Не нагибаться, не бегать, не читать. При ярком свете лучше надевать темные очки, светофильтры.

Врач Юрий Геннадиевич нахмурился: Василь глядел в окно и, казалось, не слушал, о чем ему толкуют.

– Долевич, зрение тебе вернули, так ты оглох? - ехидно спросил Юрий Геннадиевич.

– Да слышу, слышу.

– А ежели слышишь, так невежливо поворачиваться ко мне спиной.

– Да не спиной я. Слушаю внимательно. Солнце-то какое! Совсем весна, - произнес Василь так, словно он лично причастен по крайней мере к изготовлению солнца.

– Да-а, - засмеялся врач. - С тобой не соскучишься.

Василь повернулся к нему всем корпусом, прищурился, чтобы лучше разглядеть Юрия Геннадиевича, от этого лицо сделалось хитрым, лукавым.

– А чего со мной скучать? Я - веселый!

В открытое настежь окно докторского кабинета, бывшего номера в гостинице, из которого вынесли все лишнее, оставили только узкую деревянную кровать, письменный стол и три стула, врывалось солнце, тащило за собой пьянящие запахи оттаявшей земли, воробьиный гомон. Василь столько пролежал, столько прождал этого часа, столько промучался, что от солнца и вольного шума за окном захмелел.

– Веселый! - притворно нахмурился Юрий Геннадиевич. - Вот мне где твое веселье, - и он похлопал себя ладонью по затылку.

– А что, с постным лицом ходить? - с обидой спросил Василь.

– Долевич! Я с тобой разговариваю серьезно. И от того, как ты усвоишь то, что я тебе рекомендую, зависит многое. Если снова потеряешь зрение, медицина может оказаться бессильной.

– Потому что она блуждает, где? - совсем по-докторски сказал Василь.

– В потемках, - засмеялся Юрий Геннадиевич. В груди его захрипело, заклокотало, он закашлялся, пригнулся к столу.

Василь посмотрел на него сочувственно.

Кашель оборвался так же внезапно, как начался, Юрий Геннадиевич вздохнул несколько раз глубоко и произнес грустно:

– Вот так. Ты был моим любимым пациентом. И поскольку медицина…

– Блуждает в потемках… - весело подсказал Василь.

– Бродит в потемках, то считай, что с тобой произошло чудо.

– Вы ж сами говорили, что чудес на свете не бывает.

– На этом - нет, а на том, где ты побывал, видимо, бывают. Ты как жить думаешь дальше?

Василь пожал плечами.

Врач ждал ответа, глядя на пациента внимательно, чуть склонив голову набок.

Василь понял: надо ответить. А что ответить? По-разному виделась ему будущая жизнь. И в вечной слепоте с палкой в руках… Было, было и такое, когда в затылке возникала невыносимая боль. Он так четко представлял себе эту жизнь, что выть хотелось от тоски!… Видел он себя и рабочим человеком в пропахшей металлом спецовке. Руки все могут! Он сжимал и разжимал пальцы, ощупывал ворсистое одеяло, холодящую шершавую стену, гладкий край тумбочки… Только бы прозреть!… И за партой себя представлял. Смешно, конечно, дылда за партой, но кто ж виноват, что он, Василь Долевич, не доучился? Война! Эх, знать бы, что так сложится, он бы не мотал с друзьями с уроков. Он бы учился как зверь! И других бы заставил. Не ценим мы жизни, которой живем. Заносит нас в стороны. То в лес, то в речку… Вот сядет он за парту… Уж поучится всласть!… А рядом Злата будет сидеть… Злата, Злата… Кем бы и каким бы ни видел себя - она рядом.

Юрий Геннадиевич ждал ответа, а Василь все молчал, потом сказал тихо:

– Женюсь я.

– Ох, Долевич, Долевич, - произнес Юрий Геннадиевич так, словно Василь беспомощный, беззащитный жалкий кутенок, которого пожалеть надо. - Ну-ка повтори, как ты должен себя вести?

– Да знаю я, знаю. Не работать, не читать, не бегать, не есть, не дышать, не смеяться, а заказать себе гроб с подстилкой помягче.

– Долевич!… Я вижу, что к выписке ты не готов!

И Василь испугался, подобрался весь.

– Шучу я, доктор. Весна. Озорую я. Больше не буду. Можете выписывать.

– Да тебя не выпишешь - ты в окно сиганешь!

Василь улыбнулся.

– Сигану.

– Невеста-то - Злата?

Василь кивнул.

– Дуракам счастье… - буркнул Юрий Геннадиевич совсем не сердито. - Внизу дожидается? - Юрий Геннадиевич встал. - Ну что ж, счастья тебе, Василь.

– Спасибо, Юрий Геннадиевич.

– И каждую неделю являйся. Помни, что еще лечишься. И все еще представляешь ценность для медицины.

– Которая, как известно, бродит в потемках, - сказал Василь. - И даже спасибо вам не говорю. Нет такого "спасибо", чтобы словами выразить! Нету…

– Ну-ну, да ты, Василь, философ…

– Полежишь во тьме…

Юрий Геннадиевич легонько похлопал Василя по плечу:

– Ступай. У меня еще дел невпроворот. До скорого.

Злата ждала его в вестибюле, возле стола дежурного. Когда Василь появился на лестнице, она поднялась со стула и с тревогой следила, как он спускается.

Василь не держался за перила, а спускался посередине. Ступени он видел как бы в легком тумане, но оступиться не боялся. Он мог бы сойти по этой лестнице и с закрытыми глазами. Хаживал.

– Ждешь? - улыбнулся он Злате.

– Жду.

– Гулять? - спросил дежурный.

Голос Василь узнал, а вот лицо увидел впервые.

– Харитонов? - спросил он.

– Харитонов.

– Вот теперь вижу, какой ты есть, Харитонов. Нет, товарищ Харитонов. Не гулять, а насовсем.

– Ну поздравляю, Долевич.

– Спасибо.

Тут Василь заметил в руке Златы синее расплывчатое пятно.

– Что это?

Злата протянула ему букетик подснежников.

– Тебя приветствует земля, бледнолицый брат мой.

– Подснежники!… - Василь вдохнул легкий запах земли и леса. - Спасибо. А… а больше никто не пришел?

– А ты кого ждал? - спросила Злата.

– Тебя.

– Так я - тут!

– Вижу. Вижу!… - Ах, как ему захотелось поцеловать эти родные синие глаза!

Верно, Злата почувствовала это, засмеялась и покраснела.

Василь попрощался с Харитоновым, и они вышли на улицу, в воробьиный гомон, в солнечные лучи, которые ласково стеганули по глазам так, что оба зажмурились.

– Пойдем медленно, - попросил Василь.

Злата кивнула и посмотрела на него снизу вверх.

– А ты вырос, пока болел, - сказала Злата. - Там как-то не заметно было. А сейчас…

– Мужчина должен быть большим и… - Он хотел сказать "красивым", но это прозвучало бы хвастливо. Уродом он себя не считал, но и красивым не был. - И рыжим, - закончил он с улыбкой.

– А ты не рыжий, ты - ржавый, - заулыбалась Злата.

– А ржавый - это высший сорт рыжего! - удовлетворенно заключил Василь.

Они медленно двинулись по солнечной улице.

Все вокруг казалось Василю зыбким, подернутым кисеей, и от этого ступал он не очень уверенно. Злата взяла его под руку, не повисла на его локте и не поддерживала его, просто держала крепко, вселяя в него уверенность.

Они свернули за угол и вышли к школьному саду. Там детвора выкорчевывала пеньки погибших яблонь, а тех, что дали побеги, бережно окапывала. Директор Николай Алексеевич ходил меж молодыми саженцами с секатором, подрезал ветки. Тлел собранный в кучи мусор, и от него ветерок относил голубой горьковатый дым.

Злата и Василь остановились у ограды.

– Сад приводят в порядок. Видишь? - спросила Злата.

– Вижу. Все вижу!

– А Николая Алексеевича видишь?

– Директора? А вон он, и в руке у него секатор.

– Поздороваемся?

– А как же…

– Три-четыре, - сказала Злата.

– Зравствуйте, Николай Алексеевич! - крикнули оба одновременно.

Николай Алексеевич обернулся, увидел их, заулыбался:

– О-о-о, какие гости! Что ж не заходите?

– Да вот… из госпиталя идем… - Злата почему-то отпустила локоть Василя. Неудобно как-то при директоре.

– Как глаза, Долевич? - спросил Николай Алексеевич, подходя к ограде с другой стороны.

– Да вот… Вас вижу.

– Ну, меня ты должен видеть с закрытыми глазами, - засмеялся директор. - Помнишь, как ты у меня на бирже труда кляксу в трудовом листке поставил?

– Случайно, - сказал Василь.

– Нарочно, Долевич, нарочно!… Меня, брат, не проведешь!… Какие планы строишь?

– Не знаю еще, Николай Алексеевич. Сперва оклематься надо. А там погляжу. - Он положил руку на плечо Златы, просто так, машинально.

Она не отстранилась, только быстро взглянула на него снизу вверх.

– Ну, отдыхай, Долевич. И приходи. Может, вместе что надумаем. И ты, Злата, приходи. Доучиваться надо.

Злата снова взглянула на Василя и сказала:

– Мы придем. Обязательно придем, Николай Алексеевич.

Двое мальчишек заспорили из-за лопаты, и директор поспешил к ним, разнимать.

А Василь и Злата двинулись дальше.

– Хороший мужик Николай Алексеевич, - сказал Василь.

– Хороший. А что это за кляксу он вспомнил?

– Да это я когда за направлением на биржу приходил, листок заполнял. Так взял и кляксу на него стряхнул. Нарочно. Я же не знал, что Николай Алексеевич наш, подпольщик. Думал, у немцев работает. Ну и шлепнул назло… - Он внезапно остановился. - Гляди-ка, цирка нет. Всю войну простоял!…

И Злата удивленно смотрела на голую площадку, где раньше стоял шатер шапито. И вагончиков не было, в которых потом немцы жили с собаками. Только с краю лежали разобранные железные мачты. Над сырым, потрескавшимся асфальтом подымался легкий парок. То ли она не была здесь давно, то ли не заметила, когда шатер убрали.

– Пусто как, - сказала она с сожалением.

– Да-а… Помнишь, как через забор лазали к Петьке и Павлу?

– Где-то они сейчас? Живы ли?…

– Великие Вожди Благородных Бледнолицых бессмертны, - сказал Василь. - Потому что смелого пуля боится, смелого штык не берет!… Ты как, смелая?

– Смелая, - ответила Злата с вызовом.

– Тогда я тебя сейчас поцелую.

– Люди ж кругом, - не очень уверенно возразила Злата.

– Люди… - вздохнул Василь. - Это хорошо, когда люди кругом. Идем дальше?

Злата махнула рукой, поднялась на цыпочки и чмокнула Василя в щеку.

– Ну ты даешь!… - засмеялся счастливый Василь и взял девушку под руку. - Идем. А цирк к нам приедет, вот увидишь.

У Василя немного разболелась голова от свежего воздуха, от того, что идет по улице, видит дома, встречных людей, воробьев, дерущихся на раскатанном прошлогоднем конском навозе. В госпитале разбаливалась голова - хоть кричи, а теперь-то что! Он снова видит, узнает каждый камень, каждую щербинку на плитках панели… А вот это что-то новое. Здесь был деревянный дом с сердечками на ставнях, с темными резными наличниками, а в маленьких оконцах вечно цвели какие-то мелкие красные цветочки. Теперь подымается стена из свежего белого кирпича, с просторными проемами окон еще без рам. Ба! Никак немцы строят?

– Тут же дом был с сердечками, - сказал Василь, останавливаясь.

– Сгорел. Теперь вот какой домину пленные строят.

– Ну правильно, - нахмурился Василь. - Сами разрушили, сами пусть и строят.

Они двинулись дальше, Василь свернул было к своему двору, но Злата удержала его за руку.

– Куда ты? У тебя там сырость. Ни разу не протопили. К нам пойдем.

Василь кивнул благодарно.

Дверь в Златину квартиру оказалась не запертой, Василю даже померещилось, что кто-то торопливо шмыгнул в нее, когда они появились во дворе.

За дверью была тишина.

– А где Катерина? - недоуменно спросил Василь в прихожей.

– Идем-идем… - Злата открыла дверь в комнату.

И навстречу грянул туш. Его во всю глотку орал Толик, а подтягивали Захаренок и Гертруда Иоганновна. Катерина держала в руках крышки от кастрюль и била ими друг о друга невпопад.

Василь столбом стал в дверях, а под ноги ему с визгом бросился серый комок, запрыгал вокруг, норовил лизнуть, но разве достанешь до носа такого длинного человека.

– Киндер, Киндер… - узнал Василь.

А огромная овчарка в углу зарычала, и шерсть на ее загривке поднялась.

– Серый! - крикнул Толик. - Это же Ржавый. Мы ж с тобой к нему в госпиталь ходили… Ай-яй-яй!…

Толик подошел к Василю.

– Здорово, Ржавый! Серый, это друг.

Овчарка подошла, обнюхала Василя и вильнула хвостом.

– Что ж ты не предупредила меня, - упрекнул Василь Злату.

– Сюрприз!

Катерина бросила гремящие крышки и повисла у Василя на шее.

– Василь, ты мне честно скажи, тебе новые глаза прибинтовали?

– Дурочка. Старые у меня глаза. Свои. Видишь, серые, как у тебя, - он поставил Катерину на пол. - Здравствуйте, Гертруда Иоганновна.

– Здравствуй, Василь, - Гертруда Иоганновна подошла и поцеловала Василя в щеку.

Василь смутился, поэтому сказал бодро:

– Что-то меня все сегодня целуют.

– А кто еще? - спросила Катерина.

Злата покраснела.

– Все, - сказал Василь. - Даже милиционер постовой.

– Ну здорово, подмастерье, - протянул Василю руку Захаренок.

– Здравствуйте, господин хозяин, - серьезно ответил Василь, с трудом сдерживая улыбку. Радость так и распирала его. Вот-вот взлетишь к потолку и повиснешь вместо абажура.

– Не забыл науку?

– Век помнить буду.

Когда улеглась первая суматоха, все уселись за стол, накрытый льняной скатертью. На столе стояла плетенка с хлебом, нарезанная аккуратными, аппетитными ломтиками селедка с луком, на блюдце высилась колбаса "второй фронт", розовая, еще хранящая форму банки, из которой ее вытряхнули, на другом блюдце лежал брусок яблочного повидла.

– Ого, какой пир! - улыбнулся Василь и вдруг посерьезнел: - Ну вот, жизнь начинается снова.

– Долгая и прекрасная, - мечтательно протянула Злата.

– И пусть все вернутся домой, как Василь, - промолвила Гертруда Иоганновна.

Последние дни она жила в постоянной безотчетной тревоге, осунулась, под глазами появились темные круги, у носа и губ обозначились тонкие морщинки, которые не проходили, как она ни разглаживала их по утрам.

Гертруда Иоганновна возненавидела тесный кабинет, в котором она работала с Чечулиным. Касьян Абрамович любил поговорить, раскатывая свой звучный голос сверху вниз, снизу вверх, словно рулады выводил. На столе лежала куча "входящих" и "исходящих" бумаг. Она читала их под аккомпанемент чечулинских рулад, прокалывала дыроколом, который противно щелкал, и подшивала в картонные папки с надписью: "Дело". А как раз дела-то никакого и не было! Бумаги лежали себе в папках, никого не тревожа, никого не заставляя задуматься. Ни искусства, ни культуры в городе от них не прибавлялось. Театр считался первоочередным объектом для восстановления. Но были и сверхочередные: жилье, деревообрабатывающий завод, электростанция, машиностроительный. Так что до театра очередь пока не доходила. Даже актерскую бригаду не удавалось сколотить. Не было в городе актеров.

Чечулин собирался поехать в Москву, на актерскую "биржу", поискать. Конечно, Касьян Абрамович с его красноречием сколотил бы труппу. Но ведь людей где-то поселить надо. Найти помещение для репетиций. Накормить. Одеть.

– Будет труппа, скорее построят театр, - гудел старик по утрам, убеждая самого себя.

Но так в Москву и не собрался. Горсовет жилье пока выделить не имел возможности. И для репетиций помещения не было…

– Войне конец, - донесся до Гертруды Иоганновны будто издалека голос Захаренка. - Конец. По всему видать. Бьют фашистов в самой Германии. Конец Гитлеру! И скорей бы уж. Работать некому. А дел - сами видите. Сколько городов, сколько земли разорено. Все воскресить надо!

"Верно", - подумала Гертруда Иоганновна. Работы много, а она сидит в кабинетике, бумажки подшивает, кивает сладкоголосому Чечулину. Карточка литер "а". Как же! Старший инспектор отдела культуры! А младших и нет. И вообще ничего нет.

– Может, пойдешь ко мне в мастерскую? А, Василь? Конечно, не бог весть какое важное дело, но надо ж и людям починку производить, примуса, то да се. Я б на завод ушел, да в исполком вызвали: надо, говорят, Захаренок, мастерскую налаживать. Тоже важное дело. А я - один. Чуть не на весь город. А, Василь?

– Ему режим нужен. И потом нельзя в подвале, - сказала Злата строго.

Василь улыбнулся ей.

– Ладно. Подумаем. Решим. Вот передохну маленько.

– Я бы к вам пошла, да не умею нишего, - грустно произнесла Гертруда Иоганновна.

– Вы - артистка. У вас - свое назначение, - сказал Захаренок.

– Да… Конечно…

И про себя подумала: "Вот вернется Иван, мальчики, восстановим номер. Станем выступать". Гертруда Иоганновна посмотрела на свои ладони, словно на них было написано будущее. А сможет ли она работать на манеже? Не потеряла ли гибкость, силу? Сейчас бы сделать хоть фляк… Она даже огляделась вокруг, как бы подыскивая подходящее место в комнате. "Как маленькая", - подумала она и улыбнулась.

– Вы что? - спросила Злата.

– Так… Мысли… Мимоза говорил: главное - не потерять кураж.

– А я тоже, наверно, в цирк поступлю. Дрессировщиком собак. Как вы думаете, возьмут? - сказал неожиданно Толик.

– Сегодня и ежедневно! Анатолий Ефимов! Говорящие собаки! - закричал Василь совсем как пять лет назад и добавил: - А я пойду к тебе собакой.

Злата потрепала его по отросшим волосам, сказала ласково:

– Таких рыжих собак не бывает.

– Бывает, - возразил Толик. - Шотландский сеттер.

– А как мы его назовем? - спросила Злата.

– Ржавый, - предложил Захаренок и засмеялся.

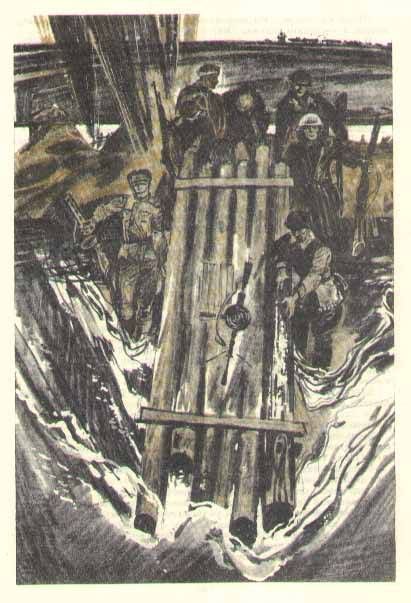

Бои завязались тяжелые и какие-то вязкие. Фашисты сопротивлялись отчаянно, беспрерывно контратаковали. Пленный фельдфебель рассказал, что слышал в своей роте речь политофицера. Тот разъяснял солдатам, какая на них лежит ответственность. Сам фюрер следит за каждым их шагом. Если Богемия и Моравия не будут удержаны, война будет проиграна. Если вы отдадите Моравскую Остраву, вы отдадите Германию!

Враг цеплялся за каждую высотку, за каждый дом, за каждую траншею. Построил целые цепи дотов, связанных между собой ходами сообщений. Каждая пядь земли перед ними была пристреляна. В поселках каменные дома превращены в крепости. Подступы заминированы. И как назло, посыпал крупный мокрый снег. Артиллерия не могла вести прицельный огонь. Авиации не взлететь: ничего не видно.

Полк Церцвадзе прорвался к реке. Узенькая на карте, в паводок она разлилась, несла откуда-то с гор коричневую пену, кусты, коряги, обегала тощие, обнаженные стволы деревьев, и казалось, что растут они прямо из воды. Сыпал густой снег, закрывая пеленой противоположный берег.

И от этого река становилась бесконечно широкой. Отделение быстро и ловко закопалось в землю, и в свежевырытых щелях из-под донного песка тотчас засочилась вода, словно отрыли родник. Коснувшись земли, снег таял и стекал в щели тоненькими струйками грязи.

Над головами выли и шелестели пролетающие с берега на берег снаряды.

Петр сидел в щели скорчившись, до боли в глазах вглядываясь в белую пелену. Рядом пристроился Силыч.

Неподалеку взвыла мина, разорвалась, сыпанула комьями земли в спины.

– Удивительная штука, - глубокомысленно произнес Силыч и вздохнул. - До войны ноги ныли в непогоду, а теперь вот сидишь в воде - и хоть бы что!

– Это еще не вода, - откликнулся лежавший в соседней щели Яковлев. - Вода впереди.

Из пелены за спиной артиллеристы на руках выкатили три сорокапятки, и следом выползла, меся грязь, самоходка. Пробежал, пригибаясь, старший лейтенант, командир роты.

– Где командир взвода?

– Гвардии старший сержант Яковлев. Младший лейтенант ранен в живот. И провоевал-то всего неделю.

– Яковлев, приказано форсировать водную преграду.

– Есть. А на чем?

– Если бы у меня было на чем, я бы уже там был, - сердито ответил старший лейтенант. - Тут сарай неподалеку. Называется подсобные плавсредства. Смекаешь?

– Ежу понятно. Разрешите действовать?

– Давай. Там саперы подошли, уже действуют. - Старший лейтенант побежал дальше.

Яковлев выпрыгнул из щели.

– Силыч, Елкин, Потапов, со мной. Остальным держать оборону. Могут и со стороны реки сунуться!

Яковлев и остальные растворились в снежной пелене.

Артиллеристы подтаскивали ящики со снарядами. Молоденький лейтенант выжимал намокшие полы шинели.

Вскоре вернулись ушедшие с Яковлевым. Притащили бревна, доски. Бросили в кучу и снова исчезли.

Петр краем глаза улавливал движение за спиной, но упорно старался не отвлекаться, глядеть вперед на черную воду, текущую под белым снегом. Значит, будем форсировать водную преграду. Он так и назвал мысленно реку, как старший лейтенант: водная преграда. Да и не река она, если стоит поперек дороги.

Он вспомнил речку в Гронске, кипящую под мостом. Широкий разлив ее напротив дома деда Пантелея. Пологий берег, поросший острой осокой…

Значит, будем форсировать водную преграду. Ему еще не доводилось форсировать. Переплывать речки переплывал и на озерах плавал. И в море. Плавал. Купался. Теперь вот будет форсировать. Как война меняет язык, слова. Раньше бы сказали: поплывем на тот берег. А теперь: будем форсировать водную преграду.

Приволокли новую партию бревен и досок. Пришли саперы. Застучали топоры.

Петр смотрел на черную текучую воду так пристально, что мгновениями ему начинало казаться: вода стоит, а он и торчащие из воды деревья стремительно мчатся мимо стоячей воды. Как в детстве, когда они с братом ложились на траву лицами вверх и долго смотрели на плывущие в небе облака. Пока облака не останавливались, а ты не начинал лететь мимо. "Летишь?" - спрашивал Павел. "Лечу. А ты?" - "И я лечу!"

Снова, почему-то пригибаясь, хотя бой грохотал где-то справа и слева, а здесь только журчала вода и тихо сыпал снег, прибежал комроты.

Саперы молча потащили узкие плоты к воде.

Из снега вынырнули бойцы, еще сухие. Полезли в отрытые щели. И вдруг Петру жалко стало расставаться со своей щелью, из которой вновь прибывший принялся котелком выбирать набравшуюся на дне воду.

– Береги дом, - сказал ему Петр.

Боец не ответил, только удивленно посмотрел на Петра. Глаза у него были испуганные.

– Не боись, - сказал Петр. - Щель заговоренная. В нее фрицам не попасть.

Боец силился улыбнуться, но провыла неподалеку мина, и он плюхнулся на дно, стукнув каской о котелок.

– Ничего лишнего не брать, - негромко скомандовал Яковлев. - Патроны, гранаты. "Энзе". Кухню не скоро подвезут.

"А вот Яковлев не первый раз форсирует водную преграду, - подумал Петр, ощупывая свой тощий вещмешок. - Ему легче".

– Снегу бы погуще, - сказал Силыч, щурясь.

– Куда ж гуще? - спросил Петр.

– Разговорчики! Не курить. Не шуметь. Тенями!

– Закуришь тут, - проворчал Силыч. - Вся махра промокла.

– Вперед, - скомандовал Яковлев.

Саперы вошли в воду, положили на нее плоты. Бросили на плоты инструменты, оружие, миноискатели.

– Помогай, пехота, - негромко сказал саперный офицер.

Откуда-то появился подполковник Церцвадзе.

– Зацепитесь за тот берег - плоты обратно. И ни шагу назад. Продержитесь, ребятки. У меня сегодня день рожденья. Уж подарите мне клочок земли на том берегу. Давай, артиллеристы!

Грохнули сорокапятки, выплюнули снаряды в снежную мглу. Снова, снова. Потом ударила самоходка так, что в ушах зазвенело.

– Вперед, орлы! - крикнул Церцвадзе.

Петр вошел в воду вслед за Яковлевым. Рядом сопел Силыч.

– Ложись на плоты, - скомандовал Яковлев, когда воды стало по пояс.

Петр торопливо полез на плот, чуть не обронил автомат. Чертыхнулся тихо. Взвыла мина, подняла столб воды. Она рассыпалась темными брызгами, зарябила, словно ветер прошел. Справа и слева двигались плоты. Бойцы отталкивались шестами, гребли досками.

Снова рванула мина. Соседний плот приподняло. Люди посыпались в воду. Кто-то прорычал хрипло.

– Я… пла… плавать не умею.

– Научишься. Держись за бревно.

– Тихо!…

"А на том берегу ждут фашисты", - подумал Петр.

На быстрине плоты начало сносить вниз. Загребли еще яростней. Вода кипела. А снег все сыпал и сыпал.

"Середина. Полпреграды форсировали. Видела бы мама мокрого сына на мокром плоту. В постель бы уложила! У него с детства склонность к ангинам!" Петр невольно улыбнулся.

– Ты чего скалишься? - удивился Силыч. Он лежал рядом, поворачивая голову то вправо, то влево, словно выбирал место, где полегче свалиться с плота в случае чего.

– Так. Мысли…

|

"Надо же, мысли… На дело идем, может быть, на смерть, а у него мысли!…" - сердито подумал Петр о себе.

И снова рванула мина, обдала каскадом воды. Сапер рядом вскрикнул, выронил самодельное весло и стал падать в воду. Петр мгновенно схватил его за ворот, потянул на себя.

– Ты чего?

Сапер навалился на него, промычал что-то невнятно.

– Весло! - крикнул Яковлев.

Петр отодвинул тяжелое тело сапера, схватил весло, стал яростно грести.

На соседних плотах зашевелились, стали прыгать в воду.

– Лужин, гони плот назад! Быстро! Вперед! - скомандовал Яковлев.

Люди бросились по воде к берегу, который внезапно возник смутной полосой в белой пелене. Бросились беззвучно по кипящей воде.

"А я - назад?" - с обидой подумал Петр. Но тотчас схватился за весло. В ладонь впилась заноза. Черт с ней! Он торопливо замахал веслом. Плот двинулся. Его начало сносить. Петр греб и греб. Стало жарко. На лице смешались пот и снег. Теперь уже кругом рвались мины. Одна угодила в соседний плот. Бревна встали дыбом, отлетевшей доской треснуло Петра по каске. Чуть не сшибло в воду. Он покосился на лежащего неподвижно на плоту сапера и еще яростнее заработал веслом.

Когда показался берег, Петр спрыгнул в воду и стал толкать плот руками. А навстречу уже бежали бойцы, торопливо карабкались на плоты. Усатые санинструкторы унесли сапера на берег.

Петр узнал в новом соседе бойца с испуганными глазами. Снег на его новенькой каске превращался в струйки и стекал с краев на испачканную шинель. Боец прилип к плоту, прямо-таки врос в него.

– Не боись! - сказал Петр. - Плот заговоренный. Фрицы в него не попадут. - Он работал веслом, не чувствуя боли от занозы. Он понял, что все решает быстрота. Чем скорее он попадет на тот берег, тем меньше шансов искупаться в весенней реке. Хотя он и так мокрый с головы до пят, до нательной рубахи.

Едва показался берег, Петр спрыгнул в воду. Боец с испуганными глазами сполз вслед за ним.

– Тащи плот! - крикнул Петр и ухватился за скользкое бревно.

Боец пыхтел за спиной.

Берег показался пустым. Лежало несколько убитых, своих и немцев, да к плотам, возникнув из-под земли, санинструкторы потащили раненых. Позже Петр понял, что они укрывались в воронке.

Тяжелых клали на притянутые поближе плоты. Те, что могли ходить, шли к плотам сами.

Петр присматривался к лицам, но своих не увидел.

Незнакомый лейтенант с круглой головой, на которой торчали стриженные ежиком черные, наверно очень жесткие волосы, дико поводил по сторонам взглядом узких, раскосых глаз, казалось, он пересчитывает своих бойцов.

"Потерял каску", - подумал Петр и тотчас приметил на земле каску. Он быстро поднял ее и протянул лейтенанту:

– Держите!

Лейтенант покосился на него, взял каску.

– Она ж немецкая…

Теперь и Петр понял, что она немецкая.

– Надевайте. Все-таки каска.

Голова лейтенанта ушла в каску по самые глаза.

– За мной! - крикнул он и побежал от реки, туда, где сквозь снежную пелену прорывались слабые вспышки.

Петр побежал вместе со всеми, надеясь отыскать свое отделение. Далеко они уйти не могли, судя по пальбе впереди. Здесь где-нибудь. Вот только там ли высадились, где в первый раз? Течение сносило.

Боец с испуганными глазами бежал рядом, какая-то невидимая связка держала его возле Петра.

– Давай, давай! - крикнул ему Петр на ходу. - И я заговоренный!

Они перескочили траншею, в которой, как и на берегу, лежали убитые. Навстречу кто-то полз, волоча неподвижную ногу. Петр узнал маленького усатого Елкина.

– Елкин!

Тот оттолкнулся руками от земли, сел. По грязному лицу протянулись светлые полоски. Елкин всхлипнул.

– Ногу, понимаешь… Далече берег?

– Рядом. Я помогу.

Елкин помотал головой.

– Доползу… - он скрипнул зубами. - Застряли наши у второй траншеи. Петруха, диск у меня полный. И гранаты. Возьми.

– А ты?

– Возьми… - Елкин положил на землю диск и две гранаты.

Петр взял их.

– Бывай, Петруха.

Елкин лег на живот и пополз.

У бойца с испуганными глазами лицо было белым.

– Ты что?… Вперед! - заорал Петр яростно. - От своих отстал!

Откуда взялась эта ярость? От белого лица? Или от плачущего Елкина?

Боец шарахнулся от Петра и, вцепившись темными пальцами в автомат, побежал.

И Петр побежал следом. Рядом просвистели шальные пули. "Свою пулю не услышишь". Яковлев так говорил.

Петр бежал в полный рост, автомат болтался на шее, пальцы сжимали елкинские гранаты. А пули свистели. "Свою пулю не услышишь". Ярость клокотала в груди, от нее становилось жарко, она бросала ставшее невесомым тело вперед.

Кто-то крикнул рядом: "Ложись!" И то ли схватил за ногу, то ли сделал подножку. Петр шмякнулся плашмя на мокрую землю, граната, что была в правой руке, откатилась. Он хотел вскочить, но его придавили к земле.

– Остынь! Эдак и до Берлина добежишь, если штаны не потеряешь.

Рядом лежал Силыч.

Потом, когда в прорыв потянулись свежие войска, когда переправилась артиллерия и саперы навели мост, по которому переползли наши танки, когда полк Церцвадзе вывели из боя на короткую передышку и формировку, Петр мучительно силился вспомнить подробности боя и не мог.

Все было как во сне, как в тумане…

Снег сменился дождем…

Из амбразур дота вырывались клочки пламени.

Пули прижимали к земле. Силыч перевязывал голову командиру роты. Старший лейтенант мычал от боли и обиды.

– Мы вас в тыл эвакуируем, - сказал Яковлев.

– Какой к черту тыл! - очень внятно произнес комроты. Видно было, что говорить ему трудно. - Яковлев, обойди с тыла… Гранатами… - Комроты осторожно потрогал голову руками. - Чтоб у них башка раскололась.

– Сделаем. Силыч, Лужин. - Яковлев пополз, плотно прижимаясь к земле.

Силыч и Петр за ним.

Они ползли. Долго ползли. Вечность. Пули тенькали рядом, брызгали грязью. А они ползли. Едкий пот заливал глаза, и некогда было утереться… Но и у вечности есть конец. Они уткнулись касками в бетон. Дот…

Яковлев сел, прислонился к мокрому бетону… А может, не садился?… У Силыча сердитое лицо… Он забрался на бетонную глыбу. Петр полез следом. Глыба была мокрой и шершавой. Болела ладонь. Заноза все еще сидела в ней, и ладонь вспухла.

Силыч достал из кармана шинели гранаты. И Петр достал гранаты.

Застрекотал автомат. Совсем близко. Вероятно, Яковлев огнем отсекал кого-то от дота, кого-то, кто был по ту сторону.

Они подползли к краю дота. Под ними захлебывались огнем вражеские пулеметы. Сладко пахло порохом.

– Подержи-ка меня, - сказал Силыч.

Петр понял, схватил его за ноги. Силыч свесился с края и бросил гранаты одну за другой прямо в амбразуру. Взрыва они не слышали. Только пулемет умолк.

– Подержи! - крикнул Петр. И, свесившись, бросил гранаты во вторую амбразуру…

Отсюда, сверху, было видно, как повскакали бойцы; донеслось "ура".

Затенькали пули. Силыч и Петр резво скатились к Яковлеву.

Яковлев сидел неподвижно, прислонясь спиной к бетонной стенке, держал автомат обеими руками. Неподалеку лежали фашисты, видно, пробирались в дот, да Яковлев их не подпустил.

– Яковлев, - позвал Силыч.

Яковлев не ответил. Глаза его стекленели.

– Яковлев! - крикнул Силыч. Лицо его исказилось от боли, словно пуля досталась ему. - Нас прикрыл… Ну гады!

И снова Петр ощутил в груди жгучую ярость…

Потом они бежали с Силычем… И стреляли… Силыч огрел немца прикладом так, что каска отлетела куда-то далеко-далеко…

Потом мелькнула перебинтованная голова комроты, одну руку он прижимал к затылку, в другой - пистолет…

Потом… Что было потом?… Опять шел снег… Силыч лезвием ножа выковыривал из ладони Петра расколовшуюся щепку. Было больно. И стыдно, что ладонь приходится перевязывать из-за какой-то занозы… А ладонь вспухла.

– В медсанбат придется, - сказал сокрушенно Силыч.

Смешно!… Вон у комроты голова в бинтах и то не уходит…

Это было уже в третьей траншее. И осталось от их отделения только трое: он, Силыч и неприметный молчаливый Потапов.

В лагере царило возбуждение. Партизаны понимали, что назрели большие, решающие события. Ожидали их с нетерпением. Ночью подошла большая группа с боеприпасами. Тяжелые ящики тащили на себе через перевалы, ущельями, переправляясь через взбухшие ручьи. Люди валились с ног от усталости, но лица у всех были счастливые. Говорили, что боеприпасы чуть ли не из самой Москвы. Ну может, и не из самой, но послала их Москва.

Дальние артиллерийские раскаты с рассветом возобновились. Прозрачность и чистота утра как бы приближали их.

– Словно рушатся горы, - сказал Павел, прислушиваясь.

– Горы - вечны, - откликнулся дед Ондрей, возясь с непослушными драконьими головами. Они никак не хотели "гордо возвышаться", сталкивались друг с другом, словно хмельные, падали одна на другую и вообще вели себя так, будто они не головы страшного дракона, а простые деревяшки. Дед Ондрей сердился и дергал не за те веревочки.

Сегодня они уезжали. Товарищ Алексей и комиссар Ковачек хотели посмотреть спектакль. Проверить все. Да и партизанам не плохо бы чуток развлечься. Предстоят, вероятно, тяжелые бои в немецких тылах.

Сначала командование бригады предполагало выйти навстречу Красной Армии, пробиться с боем, соединиться с ее наступающими частями. Но, все обдумав и взвесив, посчитали рейд по глубоким тылам противника более эффективным. Такую помощь Красной Армии более действенной.

Вечером комиссар Ковачек пришел в кибитку. Вчетвером сели под брезентовой крышей, как заговорщики, беседовали вполголоса. Уточняли маршрут, способы связи. В городках и селах всюду у партизан были свои люди. Павлу пришлось заучивать добрых два десятка имен и адресов. Да еще и пароли, потому что они были разными. Перепутаешь - и не поймут тебя, не признают, вся работа - впустую.

Кроме чисто разведывательных задач надо было предупредить подполье о начале наступления, чтобы люди были готовы, стали подспорьем наступающим войскам, а главное, не давали уничтожать оккупантам национальное, народное добро. Брали власть в свои руки.

Комиссара выслушали внимательно, даже Альжбетка перестала штопать кукольное платье.

Пробный спектакль назначили на десять часов утра. Пригласили всех свободных от боевых нарядов и работ.

Артисты спали плохо, тревожно. Павлу все казалось, что чего-то они недоделали. Деду Ондрею снились проклятые драконьи головы, они Разевали огнедышащие пасти и норовили сожрать его, деда Ондрея. С них станется! Альжбетка вспоминала дедушку. Сейчас и он бы отправился с ними. Насколько все было бы проще! Он знал норов каждой куклы, они его слушались, оживали в его руках. Конечно, Павлик - артист, приспособился быстро, говорит на разные голоса. А дедушку не заменить!… Потом она мысленно собрала ширму. Ведь обычно это делал дедушка, она только помогала ему. Хоть и проста ширма, а ничего перепутать нельзя. Все должно встать на свое место.

Утром все трое проснулись хмурыми, невыспавшимися. Павел даже зарядку не стал делать как обычно, помахал руками да подпрыгнул пару раз. Съели по куску хлеба с салом и принялись за дело.

Павел под руководством Альжбетки ставил на телеге ширму. Дед Ондрей вытащил дракона, уложил его на земле и стал тренироваться, то натягивая веревочки, то опуская. Головы шевелились, раскрывали пасти, вываливали красные языки. Вот чем приходится заниматься на старости лет! А не получится - засмеют. Позора не оберешься. Стал артистом - крути головы, чтоб ими фрицы подавились!

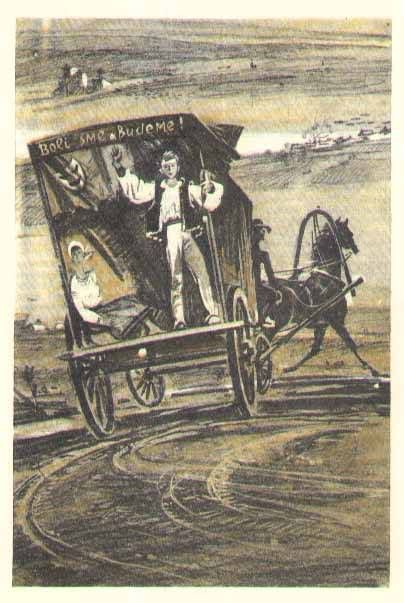

Когда поставили наконец ширму и пристроили позади скамеечку, на которую нужно было забраться артистам, чтобы водить кукол сверху, Альжбетка достала со дна кибитки длинную доску. Она была небесно-голубого цвета, с одной стороны нарисована плачущая маска - губы опущены вниз, а с другой - смеющаяся - кончики губ загибаются кверху. А между ними красными буквами тянулась надпись: "Boli sme a budeme!"

[1].

– Приколачивай наверху.

– Это обязательно? - спросил Павел.

– Дедушка всегда приколачивал.

Ну, раз дедушка… Павел залез на скамейку и прибил сверху доску. Она сразу придала форму всему сооружению. Подвесили пестрораскрашенную занавеску, подергали за веревку, занавеска легко двигалась по проволоке.

Солнце поднялось над замком, высветило кукольную сцену, будто гигантский прожектор.

Дед Ондрей убрал ненавистного дракона, потому что начала собираться публика. Послышались шутки. А дед Ондрей шуток над собой не любил.

К десяти пришли товарищ Алексей и комиссар Ковачек. Сели в первом ряду на землю. Зрителей собралось порядочно. Переговаривались вполголоса, с нетерпением ожидая начала. Гул за занавесом напомнил Павлу гул в зале цирка. И там каждый раз публика ждала с нетерпением начала представления. Но там артисты выходили на манеж, зрители следили за каждым их движением, а здесь артистов не видят, только кукол. Отчего ж он волнуется не меньше, чем перед выходом на манеж? А дед Ондрей красный как вареный рак, и руки у него трясутся. Одна Альжбетка держится. Или делает вид, что держится? Молодец девушка!

– Начинаем? - спросила Альжбетка.

– Сейчас, - Павел выпрыгнул из кибитки, обошел ее.

– Товарищ командир, можно начинать?

– Минутку, - комиссар поднялся, подошел к кибитке, снял фуражку.

– Товарищи, минуточку внимания! Недавно мы с вами проводили старого кукольника. Он ушел от нас, вернее, фашисты забили его до смерти. - Стало так тихо, что отчетливо послышался свист птицы. - Фашисты рассчитывали, что вместе с ним они убьют и его театр, его искусство. Но искусство не знает смерти. У кукольника осталась внучка, к ней присоединились два наших партизана, вы их знаете - Павел и дед Ондрей! И театр воскрес! Прочтите надпись над ширмой: "Мы были и будем!" Ее сделал старый кукольник, когда показывал представления в оккупированных фашистами селах за кусок хлеба насущного. Нет, пожалуй, это я не точно сказал. Не только за кусок хлеба За веру в победу! В нашу победу! Вдумайтесь в эти слова, запомните их. Мы были и будем! Всегда и во всем! Смерть фашизму! Свободу народам!

|

Альжбетка вытерла набежавшие слезы, не время плакать. Дедушка не любил, когда она отвлекалась. Павел забрался на скамейку, приготовил куклу Бачу.

Дед Ондрей должен был выйти к зрителям, сказать вступительное слово о представлении. Такова традиция. По этому поводу на нем была надета белая рубаха, штаны заправлены в смазанные сапоги, а на голове красовалась шляпа с короткими полями. Два дня дед учил текст, а вышел, к людям - все перезабыл, запыхтел, утер рукавом рубахи пот со лба. Стоял и молчал. Но надо ж говорить хоть что-нибудь!

– Значит, так… - произнес он хрипло, в горле пересохло, язык прилипал к небу. - Значит, так, товарищи… Перезабыл я все, что надо говорить. - Зрители засмеялись добродушно. - Смеетесь? Это хорошо! - Дед Ондрей вдруг выкрикнул громко: - Уважаемая публика! - Горло прочистилось. - Мы покажем вам представление, про пастуха Бачу и сварливую Бачеву, про хитрого Гашпарко, про прекрасную принцесску и про ужасного дракона, который ее хотел съесть. Гляди и смекай, кто есть принцесска, а кто дракон, чтоб его черти в ад забрали! - Дед Ондрей распалился. Он все сказал, что надо, а остановиться не мог: - Видали мы таких драконов и головы им рубали прочь-напрочь! И в Банской Быстрице, и в наших Низких Татрах, и в Высоких Татрах, и в Бескидах, и на Карпатах, и в Словацких Рудных горах! Не один дракон там полег и еще поляжет!

Кто-то из зрителей крикнул:

– Верно, дед Ондрей! Всех подавим!

– Вот и я говорю! - Дед Ондрей победно снял шляпу, утер лоб рукавом и поклонился. Ему захлопали дружно.

– Чего ж вы, дедушка Ондрей, не то говорили? - прошептала Альжбетка, когда тот вернулся в кибитку.

– Позабыл, понимаешь, слова, такое дело…

– Открывайте занавес!…

Дед Ондрей потянул за веревку, раздвинулась пестрая занавеска, и началось представление.

Дважды войска генерал-лейтенанта Зайцева получали благодарность в приказах Верховного Главнокомандующего. Подходили свежие силы, части быстро переформировывались и снова бросались в бой. Командир дивизии, в которую входил полк Церцвадзе, в последнем бою получил тяжелое ранение, и подполковника назначили вместо него. Подполковник сильно переживал разлуку с полком, ходил хмурый, придирался к каждой мелочи, отчитывал ни в чем не повинных людей. Но на него не обижались, ему сочувствовали, его понимали - все, от начальника штаба полка до ездового в обозе.

Кто-то попробовал утешить Церцвадзе:

– Командир дивизии - генеральская должность!

Церцвадзе даже побелел, но сдержался. Спросил ласково:

– Ты хочешь быть генералом?

– Хочу.

– Валяй. Предоставлю все возможности. А я хочу дойти со своим полком до Берлина. Понимаешь? Со своим полком!… А потом - домой. Детишек учить. Понимаешь? Я - учитель. Пифагоровы штаны на все стороны равны! Слышал такое?

Подполковник Боровский, невольный свидетель этого разговора, сказал:

– Ваш полк остается в вашем подчинении, товарищ Церцвадзе. От дивизии до полка рукой подать.

Церцвадзе поостыл, смуглое лицо порозовело. А когда дивизия, усиленная танками и отдельным саперным батальоном, передислоцировалась поближе к передовой, перенес КП дивизии в расположение бывшего своего полка. Зайцев разрешил.

Так что Петру до штаба дивизии добираться было просто. Даже попутку ловить не надо.

Зачем вызывают в штаб, Петр не спрашивал и гадать не стал. После того ожесточенного боя, когда погиб Яковлев и от отделения только трое остались в строю, он посуровел и как-то сразу повзрослел. Новый командир отделения Силыч, которому присвоили звание сержанта, был требователен и строг, как Яковлев. Молодые бойцы ворчали. Им не нравилось, что Силыч гоняет в поле, заставляет работать лопатками, учит маскироваться. Они считали, что силы надо беречь для подвига. Они жаждали подвига, с завистью поглядывали на награды Петра. За тот тяжкий бой его наградили орденом Славы. Петр понимал их желание отличиться и немного жалел, как несмышленых ребятишек. Он знал цену солдатским наградам и давно уже понял, что война не игра, не подвиг одного, война - тяжкий, кровавый труд! Ненавистная работа, которую надо исполнять на совесть, если хочешь, чтобы Родина твоя была свободной и великой.

Петр научился исполнять эту работу, он стал солдатом в самом высоком смысле этого слова. Он научился не задавать лишних вопросов, не произносить лишних слов. Он не завидовал чужим наградам и не кичился своими. Он научился думать только о том, как лучше ему, солдату, на своем месте ударить врага. Погибнуть на войне просто, победить - труднее. Он начал понимать неторопливую мудрость Яковлева, вспоминал его обкатанные окопным временем, родившиеся в огне афоризмы. И повторял их молодым бойцам. Те выслушивали и усмехались. Уж очень простыми казались они, эти фразы. Но Петр знал: пройдет немного времени и ребята познают их истинную цену и в свою очередь будут повторять молодым. Это - закон войны: накапливать и беречь опыт.

Петр шагал по тылам своего полка, мимо сгоревших немецких танков, разбитых орудий, покореженных автомашин. По обеим сторонам дороги зеленела молодая травка, кое-где набухшие почки на кустах лопнули, проклюнулись листики, будто на кусты набросили легкую зеленую кисею. Весна! А пахнет соляркой, гарью, обожженным металлом. Дважды его останавливали патрули, проверяли документы. Третий патруль остановил на входе в деревушку, от которой остались целыми два дома. На развалинах других кое-где копошились жители с лопатами, ломами. Копали огороды, складывали в штабеля годные еще обгорелые доски, целые черепицы. Идя селом, не похожим на русские деревни, Петр впервые ощутил, что он уже не на своей земле, это - далекая Чехословакия! Вот куда ты дошел, Петр Лужин, куда принес освобождение!

Неподалеку женщина тащила чугунный верх от плиты; верно тяжелый, потому что она волокла его по земле, оставляя глубокий черный след.

Петр подошел, молча приподнял волочащийся край. Женщина улыбнулась, сказала:

– Дякуем пекне!

"Дякуем"… Совсем по-белорусски.

Он помог дотащить чугунную плиту до сгоревшей хаты, приметил свежевырытую землянку - временное жилище. Успели уже!

Потом пошел в штаб.

Подполковника Боровского, который его вызывал, не оказалось на месте. Велели подождать.

Молоденькая девушка в форме младшего лейтенанта, ладно подогнанной по тонкой, тщедушной фигурке, коротко стриженная, склонилась над столом, заваленным бумагами и письмами. Разбирала их, читала, шевеля губами, будто по слогам.

Петру хотелось разыскать отца. Он где-то здесь, раз командует дивизионной разведкой. Пока не появился Боровский, можно бы и повидаться. С тех пор как они разговаривали в концентрационном лагере, Петр не видал его, хотя приветы получал и даже шоколад, которым по-братски поделился с товарищами.

Петр кашлянул и поднялся со стула.

– Товарищ младший лейтенант, разрешите обратиться?

– Вы мне?

– Так точно.

Девушка смутилась.

– Слушаю вас.

– Вы не знаете случайно майора Лужина?… - Видя, что девушка пытается что-то вспомнить, он добавил: - Герой Советского Союза. Шрам у него на щеке.

– Из разведки, - кивнула девушка. - Иногда заходит.

– Разрешите мне его повидать, товарищ младший лейтенант.

– Пожалуйста. Только я вам не начальник.

– Вы - старшая по званию. Не положено уходить без разрешения. Разрешите идти?

– Идите.

Петр вышел из комнаты очень довольный собой.

Под наскоро сколоченным навесом дымила походная кухня. Невдалеке за огородами виднелась госпитальная палатка, напомнившая Петру шатер шапито. Где-то призывно ржала лошадь. Петр подошел к повару, рябому немолодому бойцу в белой куртке и пилотке.

– Друг, где тут разведчики? Мне майора Лужина.

Повар покосился на него, помешивая большой деревянной лопаткой в котле.

– Второй день не приходит. Видать, сытый. Или умотал куда по делам. У них сейчас самое дело.

Ответ озадачил Петра и огорчил. Он хотел было спросить у повара, где располагаются разведчики, чтобы сходить самому, но в это время из-за госпитальной палатки показался подполковник Боровский. Петр узнал его сразу. Боровский шагал крупно прямо по перекопанной земле, помахивая полевой сумкой в такт шагам. Лицо его было хмуро.

Петр повернулся и заспешил в штаб.

При появлении Боровского младший лейтенант вскочила. И Петр встал, неторопливо, с достоинством.

– Сидите, - подполковник бросил полевую сумку на стол…

– Товарищ подполковник, рядовой Лужин…

– Вижу, - прервал его Боровский. - Здравствуй! - Он оглядел Петра. - Воюешь?

– Так точно, товарищ подполковник.

– Садись. Командир дивизии разрешил отозвать тебя в мое распоряжение. У меня переводчика убили, лейтенанта. Из лесу пальнули - и наповал. Вот такие дела.

– На фронте? - спросил Петр, понимая, что вопрос глупый.

– У нас всюду фронт. Не только на передовой, - жестко сказал Боровский. - Мы чекисты! Знаешь, что такое чекисты?

– Так точно.

– Так что не думай, что тебя в санаторий отозвали. Обедал?

– Никак нет.

– Идем.

Петр вышел из штаба вслед за подполковником. Тот шагал быстро, приходилось приноравливаться к его размашистому шагу. Подошли к кухне.

– Кожин, обедать, - бросил на ходу Боровский и снял фуражку. - Садись, Лужин. Кожин у нас большой мастер по гречневой каше со свининой.

– Сегодня пшенная, товарищ подполковник, - сказал Кожин, ставя на стол две тарелки пшенной каши с мясной подливкой. - Приятного аппетита.

– Спасибо.

Ели молча. Каша действительно оказалась вкусной. Потом Боровский сказал:

– Отступая, фашисты оставляют в нашем тылу небольшие группы для разведки, для диверсий. - Он словно бы рассуждал сам с собой, но Петр понимал, что все это говорится для него, и слушал внимательно. - Мне нужен человек боевой и со знанием языка. Разве лучше тебя найду? И знакомые мы старые, - Боровский усмехнулся. - И орден у тебя боевой. И медаль "За отвагу". Вопросы есть?

– Никак нет.

– Тогда бери автомат, пару дисков, каску. Через полчаса двинемся.

– А… - Петру очень хотелось спросить Боровского об отце, но в последний момент проглотил слова, готовые сорваться.

Боровский смотрел на него выжидающе.

– А… плащ-палатку брать, товарищ подполковник?

– Возьми. Ночи прохладные, и дождь возможен.

Корпус генерал-лейтенанта Зайцева, взломав оборону противника, погнал его перед собой. Немцы пытались цепляться за маленькие городки и поселки, свернуть в предгорья, ждали подкреплений. Знали, что к ним на помощь идут танки и самоходки, направляются стрелковые дивизии. Но дивизии не доходили. Они натыкались на взорванные мосты, на завалы в ущельях; их щипали и рассеивали партизанские отряды. А Красная Армия надвигалась неумолимо, неся свободу словакам и чехам.

Десять суток с подполковником Боровским казались Петру сплошным недосмотренным сном. Они тряслись на "виллисе" по дорогам и бездорожью, лежали в засадах, вылавливали разрозненные группы немцев, допрашивали пленных, помогали местному населению избавляться от предателей. Не хватало времени для еды и сна.

– Ничего, Лужин. Чуешь весну? Это мы принесли весну!

Три десятка автоматчиков следовали за ними на грузовике. Брезентовый верх натягивали только в дождь. Но дождя почти не бывало. Деревья оделись в легкое кружево зелени. В деревнях висели сине-бело-красные и красные флаги, как в праздник. Да это и был праздник. Великий праздник освобождения.

В одном селе увидели на площади толпу, возле кибитки с брезентовым верхом. Боровский приказал остановиться. Петр вышел вслед за ним из "виллиса".

В толпе раздавались дружные взрывы смеха. Подошли поближе, их уважительно пропустили к кибитке. Над раздвинутым пестрым занавесом висела голубая доска с плачущей и смеющейся масками. А между масками надпись: "Boli sme a budeme!". А под ней меж раздвинутых пестрых занавесок, на маленькой сцене, трехглавый зеленый дракон, извергая из пастей дым, собирался съесть прекрасную принцессу.

– Кукольный театр! - удивленно воскликнул Петр.

– Тс-с-с… - Боровский приложил палец к губам, лицо у него стало детски наивным; воспаленными от бессонницы глазами он глядел на кукол и улыбался. Может быть, вспомнил свое далекое детство?

А на сцене уже появились двое - пастух и маленький человечек в красном камзоле и красном колпаке с бубенчиками.

– Отпусти принцесску! - закричал пастух и взмахнул мечом. Дракон выпустил из лап безжизненную принцессу, головы его зловеще зашевелились. И Петр увидел на них немецкие каски, маленькие, склеенные из бумаги.

– Кто ты есть такой, - произнесла голова дракона утробным голосом, - чтобы приказывать мне - повелителю Германии, Чехии, Моравии и Словакии?

|

– Я - пастух Бача. И земля эта - моя!

– Испепелю! - завыл дракон.

– Шеи коротки, - крикнул тоненьким голоском маленький человечек в красном и ткнул дракона маленьким мечом.

– Так его, Гашпарко! - крикнул кто-то в толпе.

Дракон изрыгнул пламя из пастей. Это было жуткое зрелище.

Бача поднял меч и бесстрашно двинулся на дракона.

Зрители замерли.

Сверкнул меч, и одна голова покатилась по сцене.

Две другие взвыли и потянулись к Баче.

Гашпарко подскочил к ним сбоку, крикнул:

– Вон Бачева жена идет с палкой!

Головы дракона повернулись в ту сторону, куда показал человечек, сверкнул меч, и вторая голова покатилась.

– Пощади меня, Бача! - взвыла оставшаяся голова. - Я тебе давать золота сколько захочешь, я тебе подарить кафтан на меху, я тебя женить на принцесске!

– Свобода не продается! - громовым голосом ответил Бача, ударил мечом, и последняя голова дракона свалилась.

Очнулась принцесска, потянулась, словно после сна.

– Это ты меня спас? Ты убил дракона?

– Мы, - сказал Бача, обнимая Гашпарко.

– Спасибо вам, храбрецы!

Бача повернулся к зрителям.

– Мор го! Смерть фашизму! Свободу народам!

Маленький пестрый занавес сдвинулся.

Зрители дружно и весело зааплодировали. Из кибитки вышли артисты - тоненькая девушка, старик и парень. Держась за руки, они поклонились.

Петр рванулся к ним.

– Ты что? - перехватив его руку, спросил встревоженно Боровский.

– Это… Это… - Петр смотрел на вышедшего кланяться парня.

И Боровский посмотрел и увидел… второго Петра. От удивления он отпустил его руку.

Петр выскочил из толпы к кибитке.

– Павка!

– Петька!

Петр смотрел на брата, как завороженный, потом вдруг ударил его в грудь.

– Ты что? - спросил Павел.

– А ты что?

Павел толкнул в грудь Петра, и тот упал. Но как-то очень удачно. На руки. Тотчас вскочил и бросился на Павла.

От неожиданности люди вокруг шарахнулись, и образовалось пространство, где дрались парни. Упала пилотка. Сыпался град ударов. Павел отклонял туловище в стороны, потом внезапно схватил занесенную над ним руку и перебросил брата через себя!

– Прекратить! - строго крикнул ничего не понимавший Боровский.

Но Петр сунул голову между ног Павла, резко выпрямился. И вот уже Павел летит в воздухе, переворачивается. Кажется, сейчас он шмякнется о землю и больше не встанет. Но в какую-то последнюю долю секунды он умудряется встать на ноги.

И тут тоненькая девушка бросилась к Петру и повисла на нем, заступаясь за Павла.

– Прекратить! - снова строго крикнул Боровский.

А Петр и Павел улыбались.

– Что ты, Альжбетка! Да ты посмотри на него!

Альжбетка посмотрела на бойца, потом на Павла. Рот ее открылся, глаза сверкнули. Она всплеснула руками.

– Товарищ подполковник, это мой брат Павел. А драка - как аттракцион в цирке. Он повернулся к брату, хлопнул его по плечу. - Не забыл нашу драку!

Подполковник Боровский снял фуражку и улыбался.

– Товарищи! - крикнул Павел. - Это мой родной брат Петр! Красноармеец!

Их обступили незнакомые люди, хлопали в ладоши, что-то говорили, кричали… Дед Ондрей поднялся на кибитку и поднял руку.

– Тихо, люди, тихо!… - Он хотел произнести торжественную речь. И когда вокруг стихли, сказал: - Такое дело. Встретились братья на нашей земле. Такое дело. И я скажу: все мы - братья! Все, кто против фашистов. Глядите, что тут написано, - он показал пальцем на лозунг над ширмой: - "Мы были и будем!"

И все поняли деда Ондрея. И аплодисменты прокатились над маленькой сельской площадью. Хлопали крестьяне. Хлопал строгий подполковник Боровский, хлопали автоматчики.

И в ответ им, далеко на западе, гремели орудия, катилось по чехословацкой земле могучее красноармейское "ура". Вперед! К восставшей Праге!

По земле шагала весна тысяча девятьсот сорок пятого года.

|

|

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |