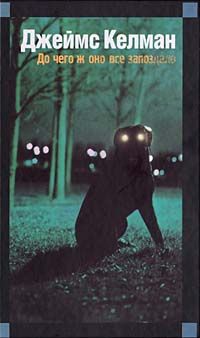

"До чего ж оно все запоздало" - читать интересную книгу автора (Келман Джеймс)

|

Джеймс Келман До чего ж оно все запоздало

Очухаешься хрен знает в каком углу – и сидишь, надеешься, что тело возьмет и исчезнет; мысли душат, эти мне мысли; а ты хочешь все вспомнить, ко всему приготовиться, да только что-то мешает, почему-то не получается; в голове кружат одни слова, потом другие; что-то не так; что-то совсем, совсем не так; поганый ты человек, вот что я тебе скажу, просто поганый. Мало-помалу начинаешь соображать, где ты: здесь – вот где, сидишь кучей в углу, а в голове мысли, мысли. И, господи-боже, спина-то как у него ноет, затекла, и в башке что-то бухает. Его трясет, он вбирает голову в плечи, закрывает глаза, трет уголки кончиками пальцев; пятна какие-то, вспышки света. Где это он, мать-перемать…

Да здесь же, здесь, сидит, прислонясь к старому ржавому штакетнику с острыми пиками наверху, некоторые поломались, другие и вовсе исчезли. Приглядевшись еще раз, обнаруживает, что под ним тощий слой какой-то сорной травы, вот он на чем, оказывается, сидит. Ну вот, уже и ноги показались. Он рассматривает их; на ступнях старые кроссовки, едрена вошь, эти-то откуда, он их отродясь не видал, надо же, долбаные кроссовки. И шнурки-то на них не завязаны! А его кожаные шузы куда, на хер, подевались? Новенькие же, всего две недели назад разжился, и совсем недавно были на нем, знаю, что говорю, небось потырили какие-то суки, не упустили случая. А ему вот эти оставили. Обтяпали дельце. Правда, может, подумали, что он загнулся, тогда все по-честному, тогда их можно понять, какая-нибудь жалкая гнида почесалась-почесалась, да и думает: никого нету, че ж не взять-то, малый все равно перекинулся, бери уж, лучше, что ли будет, если они тут сгниют, господи-боже, че ж не взять-то. Ублюдок хренов, мог бы и проверить как следует. А может, и про верил, видит – он ничего и не помер, взял да и поменял обувку, напялил на меня кроссовки.

Ну и хер с ними. Он трясет головой, озирается по сторонам: люди – тут какие-то люди; глазеют. Глядят глазами. Жутко яркими, хоть жмурься, будто они такие уж прям благочестивые, что просто светятся, божественным или еще каким светом, хотя все дело, наверное, в солнце, которое высоко стоит над ними, обливая их плечи. Может, туристы; очень может быть, что туристы, нездешние, съехались в город ради какого-нибудь сраного делового совещания. А тут их, значит, городской совет начал обхаживать, какой-нибудь там отдел развития, приставил к ним красивую бабенку из рекламщиц, в аккуратненьком, строгом костюмчике, с алыми губками и легкой улыбочкой, она его, ясное дело, видит, но скрывать от гостей ничего не хочет, ее работа – все им показать, эти господа – иностранцы, им все можно показывать, все-все, так с ними, видать, договорились, потому как иначе они нипочем не станут вкладывать в нас деньги, расходовать свои тяжким трудом сколоченные капиталы, сделка есть сделка, друг, иногда приходится идти на многое, если ты бизнесмен, ты ж понимаешь. Ну что же, все по-честному, играй свою роль, улыбнись им, чтобы они могли сказать: вы знаете, с этим вот хмырем жизнь обошлась не так, как с нами, в жизни главное что? – главное, что ты собой представляешь

что ты собой представляешь – это совсем другой коленкор, тут они в курсе, им про это устроители совещания все уже рассказали. Профсоюзники из городского совета знают, о чем я, и потому храбрец Сэмми поднимается на ноги. Потом нагибается, шнурки завязать, нет, кроме шуток, ни фига его и не трясет, вон, смотри, какие на нем брюки хорошие! Правда, в пятнах. Откуда, на хер, взялись эти хорошие брюки, друг, а джинсы его куда подевались? А, блин, ладно, возьми себя в руки. Вставай и иди, вставай и иди; покажи им, вот, он не спотыкается, не заваливается, он в порядке, в полной норме, он со всем справится, храбрец Сэмми, со всем, он уже в пути, ходит себе по разным затраханным местам, прогуливается туда-сюда по проулку, а какой-то малый и тут на него уставился! Чего они все пялятся-то, мать их! Вот и этот, со здоровенной бородатой харей и хитрыми маленькими глазками, в старом дождевике с поясом, потрепанном, как хрен знает что; тоже поглядывает; какой, на хер, поглядывает, пялится, так и вперился в Сэмми, исусе, может, это он шузы-то и спер. Сука! Сэмми оглядывается на него, потом шарит по карманам; ему нужна какая ни на есть мелочишка, сигарета, что-нибудь, ну, хоть что-нибудь, друг, хоть какая херовенькая ерунда вместо всего этого, вместо того, чтобы валандаться тут, пошатываясь, точно насосавшийся убогий ханыга. Опять туристы лезут в глаза. Только это уж не туристы, нет, на сей раз фараоны, ублюдки сраные, их сразу можно учуять, даже если они не в форме. За милю. Сэмми их узнал, это уж будьте покойны, их глаза выдают; если знаешь эти глаза, так сразу их просечешь, такие уж у них зенки, ввек не забудешь. И он даже, учена мать, он уверен, что любого из них углядит сразу, хотя как знать, как знать.

Ладно, он уже принял решение. Прямо здесь и сейчас. Вот тут, вот на этом самом месте он принял решение.

И улыбнулся; в первый раз за многие дни. Точно тебе говорю, впервые за многие дни ему удалось улыбнуться. Ну их в жопу. Всех до единого. Он снова влезает в куртку, обдергивает ее спереди, проверяет, есть ли у него галстук на шее – ясное дело, нету. Охлопывает локти и задницу, стряхивает с них пыль и грязь, смотри-ка, задница почему-то вся мокрая. Плевать. Улыбается еще раз, потом стирает улыбку с лица и, сунув руки в карманы штанов, топает за ними, пока они не останавливаются малость оглядеться; тут он сразу на них и наседает – видно, что им это не нравится, им, в их цивильных тряпках, это не нравится, друг…

Эй, приятель, у тебя фунта не найдется? Так неудобно просить. Сэмми пожимает плечами. Если честно, я прошлой ночью гульнул в одной компании; хрен его знает, что потом было, но только я остался без гроша. Как раз получку дали, вся при мне была, и ее тоже нету, думаю, ограбил меня какой-то гад. Нынче на улице кого только не встретишь. Сами знаете, по улицам нынче лучше не гулять.

Но это ж фараоны, друг, если ты не задрипанный миллионер или там если голос твой им не понравился, они на тебя и глядеть-то не станут.

Хмырь, который поближе к Сэмми, похоже, озадачен его наглостью; косится на своего приятеля, мнением его интересуется. Так что Сэмми спешит продолжить, чтобы не упустить инициативу: не, говорит он, если по-честному, я как зарплату получил, сразу дернул с парой корешей в забегаловку, ну а там уж пошло-поехало; проснулся тут, неподалеку, на окраине, – отсюда до моего дома на двадцати двух автобусах добираться, сами понимаете, кошмар! Это еще рано утром было, мне только и нужно-то немного деньжат, чтобы в город вернуться. До дому надо же как-то добраться, там жена, она же спятит, на хер, распсихуется. А кстати, какой нынче день?

Они тянут время, делают вид, будто Сэмми им до лампочки. Но его не проведешь, он не спускает с них глаз, понемногу переступает, принимая стойку, расслабляет колени, готовится. Не, говорит он, вообще-то я уж полфунта накнокал, но только мне еще один нужен, я потому и спросил, один фунт, на поезд, до дому доехать, я чего сказать-то хочу, от пятидесяти пенсов мне все равно хрен толку, точно говорю, без тридцати шиллингов в поезд же не сунешься.

Отвали.

Не, ну я ж тебе говорю…

Идиот долбаный… Тот, кто сказал это, прикрыл рот рукой, словно желая скрыть, что это он говорит.

Ты в порядке, друг? Зубы не ноют?

Топай отсюда.

Сэмми хмыкает и вытаращивается на фараона с таким видом, будто этот неожиданный отказ хрен знает как его озадачил. Хотя он был к нему готов и дал им понять, что готов, и это все, что он мог сделать, чтобы не расхохотаться, нет, правда, если бы он забился в истерике или еще чего, это ж хрен знает что могло бы получиться. Но опять-таки, чувствует-то он себя хорошо, то есть охеренно хорошо, просто отлично. Уютно так. Нервы, конечно, натянуты, но все равно уютно. Он улыбается. Фараон номер 1 резко дергает головой, все, хватит, задробил, мужик, я те щас врежу, ублюдок, если ты не…

Вали отсюда, ханыга задроченный. Это уже фараон номер 2 и тут же кладет руку на правое плечо Сэмми – Сэмми не против, отличный получился крюк левой, этот козел просто напросился на него – сбоку в челюсть, вот только рука, едрена мать, руку он, похоже, отшиб. Фараон номер 1 вцепляется в него, но нога у Сэмми стоит, как надо, и он врезает фараону по голени, и тот, завопив, падает, а Сэмми уже улепетывает, потому как еще минута и они бы на него насели, господи-исусе, блядские кроссовки, похоже, он и пальцы на ноге переломал, вон как дергает-то, дерг, дерг, дееееерг

а он несется по главной улице, перебегает ее, не оглядываясь, друг, плевать ему на машины и прочую херню, вперед, вперед, гляди под ноги, народу-то, мать его, беги, друг, беги, уебывай; он уже слышит преследователей, налетают сзади, орут будто прямо над ухом, но Сэмми молотит ногами, что твоими кастаньетами

пока не поскальзывается на тротуаре, почти не падает, а они вопят: Держи сукина сына! Держи его, мать-размать. Злые какие! Ну, заварил ты кашу, друг! Сэмми хохочет, хохочет – оно, может, и выглядит так, будто он подвывает, но это хохот, точно хохот – до того он доволен собой, до того, в жопу, доволен! Однако тут ноги его обмякают, точно у клоуна или тряпичной куклы, они словно бы отстают от него, отваливают, он буксует, и что-то вдруг трескается пониже спины, и он падает, распластавшись на тротуаре.

А кругом люди, люди шастают по магазинам, женщины, дети, коляски какие-то с младенцами, глаза у всех вылупились, пялятся на него; ну, вот и фараон, ему вроде и не хочется, да он удержаться не может и как даст ботинком прямо Сэмми в живот, а потом еще раз.

Деваться-то Сэмми некуда; он давится, норовя вдохнуть, ан не получается; пытается отползти, да только руки-ноги не слушаются, и тут фараон отступает, вытирает тылом ладони рот; ага, вот и второй прибежал; они поднимают его на ноги, заволакивают в первый попавшийся подъезд, старый дом рядом с мебельным магазином. Он чувствует, как их трясет, просто трясет, до того они, мать их в лоб, обозлились, их только двое, это неплохо, черт-те что, друг, думает Сэмми, да все равно ведь уделали они его, уделали, вырваться он не может, ни хрена не может, они его поимели, поимели на хер, эти двое, одна рука на загривке, другая вцепилась в левое запястье, а второй фараон заломил ему правую руку хрен знает куда, за спину, больно же, мать вашу так, того и гляди выломает, друг, плечо уже прямо в ребра уперлось; так они еще и пыхтят, отдуваются, вдох-выдох. И сворачивают к черному ходу. Но тут лучше занавес опустить, нет смысла и дальше продолжать эту скорбную повесть.

После того как фараоны с ним разобрались, Сэмми запихали в патрульную машину, защелкнули наручники. Жуткое положение, беспросветное. Дело привычное, привычное дело, так он себе думал, такие слова бухали в его голове, дело привычное. Потом затиснули в сучий куток, но и это, в общем, знакомо.

Когда он очнулся в первый раз, ему показалось, что он, на хер, умер. Не понимал он, куда, в жопу, попал. Огляделся – лежит на полу, воняет тут каким-то дерьмом, будто оно прямо в ноздри набилось, подбородок весь мокрый и вокруг рта тоже мокредь, словно он обсопливился, может, и кровь, хер знает что, друг, а больно-то как.

Вертухай, вон он, пожалуйста, надзирает. Самый что ни на есть вертухай, не ошибешься.

Но ребра, ё-мое, и спина! Исусе-христе, каждый вздох – чистый кошмар.

Он лежит на боку, на шконке. Как это он на нее взобрался? Ты подумай, встал, наверное, смог все-таки! Тут и одеяло имеется, Сэмми вцепился в него, потянул, не поддается, застряло, под ним застряло, блин, под его телом, он закрыл глаза. А когда снова очухался, дышать стало еще труднее, но это уж легкие, вот где болело, не в ребрах. Полежал немного, мелко попыхивая, не шевелясь, пока щека не заныла, потом перекатился на живот. Опять вертухай. Сэмми показалось, будто он видит глаз в темноте. Хотя нет, свет-то дневной. Это он в потолок глядит, краска потрескалась, получились картинки. Не тепло, однако. Нехорошо. Раньше было лучше. Есть вещи, которые не в его власти. Есть которые в его, а есть которые не в его, ну, сам виноват, распустился.

Трещины смахивают на карту. Чужая страна. Реки, леса. Леса и реки. Что бы это за страна такая была? Хорошая страна, счастливая, хорошая такая страна.

Спустя какое-то время он встал, добрел до стены, вернулся, и все гадал по дороге, какой нынче день, потому как с Элен у него получается полное дерьмо, очень может быть, друг, что она тебя и в дверь-то больше не пустит. А манатки выставит в коридор. Доберется он до дому и увидит, как они там валяются, кучей. Старушка Элен, друг, что тут поделаешь.

Исусе-христе, бедная старая спина, она его со свету сживет, особенно поясница. Да и ноги тоже, в бедрах, под коленками, но хуже всего ребра, с ребрами вообще звездец.

Опять вертухай, тот же самый глаз; видать, в две смены горбатится. Сэмми принимается фантазировать: парню его жалко; я и твой брат, мы с ним друганы, пойду принесу тебе пару таблеток от боли, кружку чаю и яичницу на тостах, и еще тарелку овсянки; может, и покурить принесет, мать его, Сэмми так хочется покурить, он лезет в карманы штанов, да только там пусто, чтоб вас всех, даже квитка от букмекера и того нету. А еще у него цепочка на шее была и ее ни хера больше нет, и, главное, он никак не поймет, была на нем цепочка, когда он очухался, или эти ее захапали, или, может, он ее заложил, точно тебе говорю, друг, ни хера не могу вспомнить.

Штаны, он этого до сих пор не замечал, штаны норовят свалиться каждый раз, как он шевелит ногой; добрый старый ремень с пряжкой из штата «Одинокой звезды», и его уперли, гниды позорные, как он теперь в Техас-то поедет? это ж был его пропуск. Кроссовки под нарами, шнурков нет, а без шнурков – какие ж это кроссовки, а, ладно, ноги все едино отваливаются, хрен с ними, с кроссовками. Сэмми вытягивает из штанов подол майки, оглядывает организм, пусть вертухай видит – он порядок знает, щас вот все пересчитает на будущее, на потом, когда станет подавать жалобу насчет компенсации, я к тому, что нельзя ж пиздить людей и надеяться, что они не пожалуются куда следует, особенно если ты государственный служащий, это ж непорядок, граждан-то мордовать.

Ссадин у него – будь здоров. Майку он обратно в штаны заправлять не стал, а повернулся к двери; вертухай еще здесь: Эй, я могу позвонить по телефону? А?

Господи, ну и голос, как у вороны. А, ладно. Сэмми соскребает с нёба слюну, глотает ее и кричит: Эй, как насчет телефонного звонка?

Глаз раза два мигает.

Мне позвонить надо! жене. Объяснить, где я!

Вертухай разверз, наконец, уста. Ты чего-то такое насчет правил узнать хотел? А? Кто-то тут вроде базлал насчет правил?

Я чего, я ничего.

А, ну тогда ладно… У нас тут много всяких бывает, которые правил не знают. Ну, и спрашивают у меня. А ты, выходит, с понятием, ну ладно! Это хорошо.

И глаз исчезает. Умник, сука. Сэмми опять садится на нары. Ссать хочется, сил нет. Полное обезвоживание организма, а ссать все равно хочется. Долбаная жизнь. Он слезает с нар, опускается у параши на колени, расстегивает ширинку; но его же трясет, как хрен знает что, и струя, промазав мимо параши, ударяет в пол, и Сэмми отскакивает, хорошо хоть, конец обратно в ширинку не заскочил, а то обмочил бы себе все ноги, господи, ну и трясет же его, моча все течет, он представляет себе, как фараоны, все как один с блокнотами, просматривают видеозапись: «обоссал в камере пол». Надо бы как-нибудь подтереть все это, я к тому, что если уж сидеть здесь, так не топать же в одних носках по лужам мочи, ради бога, до такого маразма он еще не дошел. Где-то тут был рулон туалетной бумаги. Закончив, Сэмми отодрал от него полную жменю и досуха вытер пол. Залез обратно на нары, и только успел доволочься до подушки, как тут же и отключился. А когда снова очухался, уже стояла темная ночь и так все болело, исусе, вот уж болит так болит, везде. Все тело. И с глазами какая-то хренота, что-то с ними неладно, вроде как все еще день и он читает книгу, а в глазах начинает двоиться или еще чего; мысли Сэмми уносятся к тем временам, когда он читал про разные разности – про сверхъестественное, про всякую там черную магию, про дурацкие религиозные переживания, и буквы начинали вдруг уплотняться, каждая пухла, пока между нею и следующей не оставалось никакого зазора: совпадение, конечно, но он в то время был до того замудохан всякими другими делами, что это его здорово тогда тряхнуло, очень здорово, друг, ну, ты понимаешь о чем я. Ужас, как башка чешется. Постель, скорее всего, засрана вся, и одеяло, старое, долбаное одеяло, ну и несет же от него, исусе, погань! погань! Если бы только удалось башку помыть, вот что ему действительно нужно. Но главное – глаза, главная хлебаная проблема, он вроде как ослеп, и только темнота мешает ему в этом убедиться. Хотя сейчас, похоже, утро. Он водит руками перед лицом. Не, ни хрена не видать. Ни хрена. Задавись оно все конем. Пробует еще раз. Все равно ничего. Однако где-то в мозгах вроде бы сидит странное воспоминание о том, что случай такой ему малость знаком, он просто на него внимания толком не обратил, как если б это был такой дурной сон, что шел бок о бок с его жизнью. Ну, давай еще разок, подними руку к лицу. Обе руки. Подвигай ими. Он чешет щеку. Скулу, прямо под тем местом, где должен быть правый глаз, потом закрывает этот самый глаз, надавливает пальцем на веко, открывает глаз, закрывает, едрена вошь, друг, – ничего, ничего не видать. Вертит головой туда-сюда, хоть какой бы ни на есть проблеск света, смотрит в то место, откуда мог бы пялиться вертухай, вдруг там глаз блеснет – однако нет, ничего. Свесив с нар руку, ощупывает пол, находит что-то, башмак – поднимает его к лицу. Чуять-то он его чует, вонища та еще, а увидеть не может; чьи это сраные башмаки, уж не его, это точно. Ну все, ослеп. Судьба, мать твою. Жуть какая-то. Впрочем, никакого такого ужаса он не испытывает, и это занятно. Даже с психологической точки зрения. На самом деле чувствует он себя вполне прилично, – так, взволнован немного, но паники никакой. Ну вроде как попал в положение, в какое раньше не попадал. Господи, он даже улыбается и головой качает от одной этой мысли, представляя, как станет обо всем рассказывать, как засмеется Элен, – она, ясен пень, разозлится, как черт, но все равно ведь увидит в этом и смешную сторону, со временем, когда они помирятся, а то полаялись хрен знает из-за чего, полное взаимонепонимание, друг, но теперь уже все хорошо, будет хорошо, как только они встретятся.

Он даже и посмеивается про себя. Какого хера с ним такое случилось! Нужна ему эта радость!

Ладно, глупости побоку, давай рассуждать практически – это как-никак новый этап жизни, своего рода развитие. Новая эпоха! Надо повидаться с Элен. Нет, правда надо, друг, если б он только мог увидеть ее, поговорить, рассказать что и как. Новая жизнь начинается, мать ее, вот что все это значит! Он слезает со шконки, встает на ноги, идет, даже почти и не спотыкаясь. Прежней жизни точно конец, кранты полные. Он продвигается ощупью, шаря перед собой ногами, добирается до стены. Опускается на колени, на пол, холодный, но твердый, холодный, но твердый. Упирается в пол ладонями, такое чувство, что он в каком-то совсем другом месте, и музыка начинает звучать в голове, самая настоящая музыка, завораживающая, инструменты выбивают туматуматумати туматуматумати тум-тум, тум-ти-тум, тум-тум, тум-ти-тум, туматуматумати туматуматумати беньг, беньг-беньг-беньг-беньг-беньг, бонг, беньг-беньг, бонг, бонг-бонг. Он уже лег, перекатился на спину, лежит, улыбается, потом лицо его сморщивается, клятая боль. Медленно поворачивается на живот, стараясь унять ее; поясница; слегка поводит бедрами: боль слабеет, уползает в правую ягодицу, потом еще ниже – застряла; сдвигает зад на пару дюймов, и боль тащится дальше, до самых лодыжек, к пальцам ног, медлит между ногтями и плотью и – вон, ушла вон, ему хорошо, нет, правда, охеренно хорошо, он справился со своим организмом, даром, что на том и места живого нет, так вот и выживаешь, так и выживаешь. А мысли в башке все ухают, ухают. Но одна, самая кошмарная, давит все остальные: если это навсегда, ты себя больше не увидишь. Господи, вот жуть-то! И как всякие телки глядят на тебя, не увидишь тоже. Что не менее жутко. Хотя тоже мне потеря, тоже потеря, телки на него не глядят. Да пошли они все. Конечно, им иногда удается влезть тебе в душу, во всяком случае, некоторым; умеют они глянуть так, что это уж и не взгляд, а что-то другое, больше чем взгляд: вроде как когда ты еще сопляком в школе учился, и была там эта старуха, училка, она все принимала всерьез, даже когда ты и прочая мелкая сволочь смеялись, отпускали за ее спиной шуточки, а она вдруг уставится прямо на тебя, и ты понимал, ее не надуешь, она все насквозь видит. В точности. И ведь только ты. Остальные ничего не замечают. Ты глядишь на нее, она глядит на тебя. Больше никто ни на кого. Может, их очередь на следующей неделе. А нынче она за тебя взялась. За тебя. И шутки больше не кажутся смешными. Старая падла, она тебя поимела, дружок. Одним только взглядом. Ей и возиться-то с тобой не пришлось. И ты все про себя понимаешь. Дурак малолетний, дырка от задницы. Смеешься вместе со всеми, потому что боишься не смеяться, боишься быть не таким, как все – маленький задроченный трус, выдрючиваешься над пожилой женщиной, жалко смотреть на тебя, дружок, охеренно жалко.

А, ладно!

Какого хрена, все мы бываем иногда сопляками. Есть ли смысл валить на себя вину за чужие проблемы? Жить-то надо, а будешь вести себя, как полудурок, – долго не протянешь.

Вся штука в том, что Сэмми стало жалко себя, да еще и уделали его на хер, господи-боже, отмудохали в жопу, вот самое верное слово.

Иногда просто диву даешься, просто диву.

Теперь еще и в ухе звенит. Два звука сразу, оба в левом – обычное тонкое нытье крови, но и еще что-то, пониже, воет какая-то сраная сирена. Потом замолкает, остается лишь кровь. Только звучит она все тоньше и тоньше. Исусе, точно какой-то хлебаный визг.

Рука подталкивает его вперед. Он подчиняется. И еще голос, говорит, не напрягайся. Кто бы он ни был, этот ублюдок, сарказма в нем хоть отбавляй. Ну и хер с ним. Сэмми на него наплевать. Потом он слышит их смех. А ему все равно наплевать. Да почему бы и нет. Хочется прямо сказать им: Идите вы в жопу, ублюдки, мне по херу, да, можете смеяться надо мной до сраного Первомая.

Теперь рука толкает его, сжимает плечо и толкает, так что он врезается в стул, а после движется этак бочком, чтобы не натолкнуться на стул еще раз – дурь, в общем-то, если учесть, что он уже зашибся об эту трепаную мебель, – кончается тем, что он наступает какому-то пидору на ногу, и тот взвизгивает; потом снова хохот.

Смотри, он опять в драку лезет! Ну, силен, мать его!

Пьян в стельку, говорит другой, а по-мужски признаться в этом не хочет, вот и твердит, что потерял где-то свое дерьмовое зрение.

Зрение его никому тут не попадалось? Тут один хрен зрение ищет!

И снова вокруг га-га-га. У всех своя тактика, а у этих совсем застарелая. Вот, значит, как. Сэмми в разных переделках бывал, так что он понимает, дела его идут на лад. Как это он понял, что дела идут на лад? А я тебе скажу, как. Я этих ублюдков столько повидал, что обзавелся вторым зрением. Они, похоже, думают, что малость с ним перестарались.

Садись.

Сэмми остается стоять.

Ты в полном порядке, садись.

Мать вашу, Сэмми водит вокруг рукой, нашаривает стул, обходит его и садится, вцепившись обеими руками в сиденье на случай, если какой-нибудь из этих смешливых дрочил попробует двинуть по стулу ногой. Ему суют что-то в руку. Цепочку. Его цепочку, золотую, Элен в прошлом октябре подарила на день рождения. Был в ней какой-то символический смысл – какой, он так и не понял, но был, что-то она такое значила. Он нащупывает застежку, надевает цепочку на шею и опять слышит гогот, как будто они надули его или еще чего, так что он снимает цепочку, теребит ее в пальцах, чтобы увериться, его она или не его. Да ведь как тут скажешь, никак не скажешь. Снова регочут. Ну и хрен с ней, друг, – он сует цепочку в карман, потом ощупывает ширинку – убедиться: наружу ничего не свисает?

Что-то плюхается ему на колени. Техасский ремень и шнурки от ботинок.

И больше ничего не происходит. Они вроде как утратили к нему интерес. Время тянется. Куча людей шастает взад-вперед, какое-то непонятное уханье. Потом голоса, один шикарный такой, английский. Снова уханье, и что-то проносят совсем рядом с головой. Закрываются и открываются двери. Офис, похоже, немаленький, временами Сэмми слышит какой-то стрекот, вроде как из громкоговорителя. И непрестанное пощелкивание клавиатуры; и бормотание, воркотня голосов. Сэмми напрягает слух, пытаясь понять, чего вокруг говорят, но и слух у него явно в отключке, и он вдруг понимает: того и гляди сверзится с гребаного стула, да, друг, похоже, он сейчас грохнется, приходится цепляться за стул, изо всех сил стараясь, чтобы этого не случилось, голова идет кругом, щас в обморок рюхнусь, исус-христос всемогущий затраханный

тестирование, он вспомнил тестирование, давно дело было, в Лондоне, хотел работу получить, ну и пришлось сидеть, заполнять анкету, – его и еще десять тысяч девяносто шесть мужиков, всех загнали в длинный коридор, какие-то хмыри приглядывали за ними; дурацкие, сраные вопросы – общая образованность, дерьмо; дерьмо собачье, друг, вся эта херовая затея; и какая-то жопа в модном костюмчике шастала взад-вперед, какой-то уполномоченный или еще кто присматривал, чтобы ты не смухлевал, так тебя глазами и ел, а тебе лишь одного хотелось – как следует врезать этому пидору. Долбоеб пронырливый! А тут еще идиотские вопросы. Но ты чуял – есть у них к твоим ответам какой-то ключик, они всю твою жизнь расчухают, так и ляжет она перед ними, голенькая, со всеми твоими грязными секретиками, а они их изучат, когда ты домой уйдешь, и отправят все сведения о тебе в центральный банк информации.

Ублюдки. Так бы и вставил им всем

а проку-то? Ладно, ну их на хер. Жизнь, если дать ей волю, становится охеренной ленивицей. Сходил на скок, мотаешь срок. Кто-то тащится мимо. Сэмми поворачивает в его сторону голову: Эй, друг, посмолить не найдется?

Ему суют в руку сигарету. Тоже, психологи. Единственное место, где они ведут себя как люди, – так это их уютные кабинетики, в которых они обделывают собственные делишки, – кормильцы, приспособленцы, у них только и радости что обеденный перерыв. Щелкает зажигалка. Сэмми вставляет сигарету в губы, но только ему все равно приходится придерживать ее за кончик. Зажигалка щелкает снова, пламя вдруг обжигает пальцы, и он отдергивает руку:

Извини, говорит он. Еще щелчок, он ведет пальцами по сигарете, пока не ощущает тепло и не втягивает воздух, втягивает, дожидаясь, когда его сменит табачный дым, и тот ударяет сразу в глаза и в ноздри. Твое здоровье, друг, хочет сказать он, но получается только невнятный лепет.

Пепельница у твоей ноги…

Сэмми все еще что-то лепечет, табак шибает в голову. Он снова затягивается, ну вот, так-то лучше. В гробу он их всех видал; и Сэмми откидывается на спинку стула.

А время идет. Он сидит словно бы в пустоте, и мысли его разбредаются какая куда. Хорошего мало, с какой стороны ни взгляни, потому как жизнь он вел далеко не лучшую. Не худшую, но и не лучшую. Дурак он был, вот что. И ни единой манды, кроме тебя самого, винить за это нельзя. Вечно одно и то же. За что винить фараонов, если ты им первым накостылял; какого хера, друг, нельзя же на них обижаться за то, что они тебе рыло начистили. Сэмми уж двинет так двинет, мужик он крепкий – вон, костяшки на кулаке и сейчас еще ноют и правая нога тоже, так кто ж тебе виноват? знаю, о чем говорю, не ты, что ли, очухался в проулке? Первое дело, он сам там и приземлился, друг, хотя как он, на хер, туда попал, понятия не имею. Но только никто его силком в кабак не тащил, никто не заливал бухлом по самые зенки, все сам, сам так собой распорядился. Нет, он не ханыга какой-нибудь; просто находит на него такой стих, иногда.

Ну, детальным протоколом скачек это не назовешь, да и хрен с ним.

А тут еще старушка Элен.

Вот уж кто разозлится. На этот раз она его точно вытурит. Наверняка так и будет. Он же опять в тюрягу загремел. И окажется он по уши в дерьме, друг, знаю, о чем говорю, хватило тебе ума накинуться на фараонов, ну и получи, вот оно, последний рубеж задроченного Кастера.[1]

Старушка Элен, друг, это тебе не хрен на палочке.

Человеку приходится сражаться, друг, никуда не денешься; люди рождаются, растут, а потом им приходят кранты. Вот оно, горе-то – из люльки и прямиком на долбаный погребальный костер.

Захватывающие факты, «байки-из-крытки». Например, вот эта, про воинов-самураев прежних времен – хозяина их ухандохал враг – оба были аристократы, Сисько не то Сенько, в общем, херовое какое-то имя – и самураи задумали отомстить плохим дядям. Ну и вот, их начальник, сын начальника и вся эта шайка-лейка разбрелись на целый год кто куда и стали жить, как последние прохиндеи, – пить, баб валять и все такое, – пока тот малый и его нехорошая команда не успокоилась, не прониклась ложным чувством безопасности, решив, что хорошие самураи вконец с глузды съехали и тревожиться из-за них ни хера не нужно. Ну, и когда все утихло и вышло положенное время, самураи сошлись снова. И конечно, отомстили, целый год спустя. Вставили мудакам по первое число. Прямо и откровенно. А потом, когда они им вставили, то занялись самими собой и себе вставили тоже – все как один совершили харакири. Потому как, раз хозяин помер, этот старый хрен Сисько, а хорошие самураи за него уже отомстили, делать им больше ничего не осталось, вышли им кранты – долг свой они исполнили, ну и, значит, копец игре, капут, жизни конец, истории тоже, так что все они выпустили себе потроха – воткнули ножики в животы и давай вырезать оттуда кусочки.

Правдивая, кстати, история. Если верить корешу, который пересказал ее Сэмми. Между прочим, он как-то раз сунулся с ней к одной бабе, так она хрен знает как обозлилась, решила, будто он ей мозги засирает, хочет ее запутать, пытается таким сложным способом избавиться от нее, хочет, чтобы она поверила, будто он точь-в-точь как те самураи, исусе, какой только дребаный бред не приходит им в голову, бабам. Кстати, это была не Элен, другая телка, но могла быть и Элен, очень даже могла, точно тебе говорю. Вообще-то странно – рассказываешь человеку историю, пытаешься втолковать ему что-то важное, и ни фига, ни фига, полный провал. Все не только не получается, как ты хотел, нет, в конце концов, выходит как раз наоборот, мать его, ну точно, в жопу, наоборот, друг. Это не просто непонимание, а полный

как бы там ни было. И ведь телка та, может, была и права, потому как Сэмми, рассказывая, малость прибавил от себя, из прочитанной им книжки про одного армейского офицера и его жену; они то же самое провернули, выпустили себе кишки, перепутав долг с любовью. Так что она была, возможно, права, возможно, он и вправду хотел от нее избавиться. Ну и что? Что тут, едрена мать, такого? Мужчины и женщины. Ну, перепихнешься с ней малость, исус всемогущий, кому от этого вред? Просто некоторые места себе не находят, пока не обложат тебя сверху донизу. Особенно бабы или эти, представители высшего класса. Ладно бы ты еще был, на хер, с ними знаком, тогда пускай себе, а то ведь совсем посторонние попадаются долбаки, с которыми ты просто пытаешься перекинуться словечком-другим в пабе или где, точно говорю, ладно б они приходились тебе женой или там подружкой, ну хоть трепаной бабушкой, но эти-то, другие мудаки, они же думают, друг, будто что-то понимают, думают, что понимают, а ни хера ни в чем не смыслят.

Ну их всех на хер.

Спина вот болит. Особенно хребет; у задницы и под нижними ребрами. Надо бы встать. Он встает. Делает полшага влево, прикладывает ладони к больному месту, разминает пальцами. Правая нога натыкается на что-то металлическое, твердое.

Сядь. Сэмюэлс, сядь.

Мне надо ноги размять.

Сядь на жопу и сиди.

Мне че, и постоять теперь нельзя?

Тридцать секунд.

Спасибо.

Двадцать уже прошло.

Хватит и двадцати, говорит Сэмми, находит ощупью стул и садится. Хрен с ними. Он трет ладонью копчик, потом немного сдвигается вперед, сжав колени ладонями. О многом еще надо бы поразмыслить. Если как следует подумать. Вот этим ему и следует заняться: подумать. Он был просто

как знать, как знать; куда только он мысленно не забредал.

Так уж живем, ничего не поделаешь, как будто все протянется вечно. А потом просыпаешься и видишь – тебе кранты, все кончено, друг, вот так. Ладно, будь по-вашему, придется с этим смириться, а че еще делать-то, мать-перемать, все устроено, все решено, только одно и можно сказать, это случилось, прошедшее время. Теперь вот с тобой.

Сэмми снова охота курить. Надо было зачинарить цигарку, которую дал тот хмырь, а он ее всю высосал. Даже не помнит как. Рядом со стулом стояла пепельница. Он нагибается, чтобы выяснить, не осталось ли в ней чего покурить, но не может ее найти – пепельницу, о которой я говорю, – видать, какой-то мудак двинул по ней ногой.

Где-то поблизости подымается гвалт, но, похоже, Сэмми отгораживает от горлопанов перегородка. Он этого не сознавал, потому что у него в ушах шумело. Да еще радио, поп-музыка, нудит и нудит, умба-умба-умба, ди-ди-умба-умба-умба, ди-ди-ум-ба-умба-умба, такое впору слушать мальчишке Сэмми – в самый раз для пятнадцатилетних сопляков, а тут все-таки фараоны, люди взрослые. Интересно, какой это участок. В воронке ему по сторонам смотреть было некогда. Скорее всего, Харди-стрит. Какая разница. Все равно, если спросишь, никто ничего вразумительного не ответит. С ними же невозможно завязать отношения; только и слышишь от них что издевки да шуточки. И так не только в тюряге, я к тому, что Сэмми, было дело, работал на фабрике – десять минут, – там, в Англии, так и на ней то же самое. Это ж надо десять сроков отмотать, чтобы понять, над чем они все регочут.

Хрен с ним, друг, с этим покончено, давным-давно. Вот чего никак не усвоит Элен.

Устал он, как черт; выжатый лимон, понимаешь? Да ведь и есть с чего, отпиздили его будь здоров. Плюс на человека по временам находит желание вроде как опустить занавес. Улезть с головой под одеяло. Вот и с Сэмми сейчас то же самое. Конечно, не в первый раз его так уделали и, можешь быть охеренно уверен, – не в последний.

Шум. К нему придвигают стул. Кто-то говорит: Да, Сэмюэлс, везучий ты мужик, мы собираемся тебя отпустить, а при твоем досье это что-то.

С кем я разговариваю?

Ты не наглей, а то поимеешь настоящие неприятности. С твоим-то прошлым тебя засадят за милую душу и ключ от камеры выбросят. Мы и не думали, что к нам забрела такая персона.

Ой, кончай ты херню пороть, вы меня сцапали, а теперь я ослеп на хер.

Рука, протянутая ниоткуда, сжимает его левое запястье, следом шепот: Слушай, мужик, ты можешь идти, только это мы тебе и говорим, так что поблагодари свою счастливую звезду и угребывай отсюда, потому что, видишь ли, будь моя воля…

Пожатие усиливается. Запястья у Сэмми сильные, он сгибает левое, чтобы легче было сносить нажим, вся рука дрожит от напряга. И ребра начинают ныть. Здоровенный попался мудак. Наконец нажим слабеет, рука исчезает. Сэмми дышит часто-часто, держись, просто держись, вот только ребра, друг, но все равно, держись. Не показывай им слабины, друг, ни хера не показывай.

Снова шепот: Ты понял, что тебе говорят, козел дерганый? Вали тихо-мирно к дверям и не возвращайся, уноси к бубенной матери ноги, долбак, и чтоб мы тебя тут не видели, понял?

Ты неисправим, говорит другой, и на сей раз зашел слишком далеко. Еще легко отделался, так что поблагодари свою счастливую звезду.

Делай, что тебе говорят, бурчит какой-то дрочила.

Я хочу поговорить с кем-нибудь непредвзятым, с третьей стороной. И ни фига я не наглею.

…

Кто-то хмыкает.

А еще один говорит: Надо отдать парню должное, свои права он знает и правила тоже.

Да? Ну ты, блевотина, тебе что говорят?

Рука стискивает плечо Сэмми. Я хочу поговорить с третьей стороной, настаивает он, и с доктором, сообщить ему насчет дисфункции, у меня утрата зрения на обоих глазах, мне нужен лекарь.

Какой на хер лекарь, мудила, врач-мудач ему понадобился, здесь тебе не больница.

Ладно, говорит Сэмми, все это очень хорошо, я наглеть не собираюсь. Но мне нужно с кем-то поговорить, вы же не можете таким меня выбросить. У меня нет ни гребаного гроша. Найдите мне лекаря, пускай разберется, что со мной стало и каким я был до вас, до ваших хлебаных ротвейлеров в штатском. У меня все охеренно болит, мужик, точно тебе говорю, мне, мать вашу, рентген нужен, у меня ребра, на хер, поломаны, друг, давай, пошевеливайся. Тащи сюда глазника!

Вздох, шарканье ног, хлопает дверь.

…

Эй, ну бросьте, нельзя же мудохать человека до тех пор, пока он не ослепнет, это все-таки свободная страна. Эй! Але! Але! Как насчет курева? Есть у кого-нибудь сигаретка? Эй? Але! А, ну и хрен с вами.

На заднем плане кто-то хихикает.

Отвали, тебе говорю.

Отвалили. Час спустя, а может, и позже, двое вернулись и опять отобрали у него ремень и шнурки. А про золотую цепочку забыли. Вот, сказал он, вытаскивая ее из кармана. Иногда лучше играть по правилам. Сэмми пока еще хочется проснуться поутру. Он втянул носом воздух и сел, настороженный, прислушиваясь неизвестно к чему. Через полчаса они отвели его в камеру. Все путем. Вот только, едва войдя в нее, он долбанулся ногой о край шконки. Прилег, но матрас оказался тощий, как хер знает что, провисает и все, толку от него никакого, даже хуже, чем прежний. Уверившись, что они ушли, Сэмми взял подушку и вытянулся на полу. Настоящее облегчение, разве что воняет, как в сортире.

Ему неизвестно даже, какой нынче день. Исусе. Язык у тебя, как колокол, только и знает, что молотить. Если продержат еще одну ночь

господи-боже. Теперь она уж точно разволновалась. Тянули тебя за язык. Почему тебе вечно надо базлать! Тупица. Просто тупица. Теперь разволновалась. Чего бы там у них ни было, чего ни случилось, это все прошедшее время, теперь она беспокоится. Потому как пойти ему некуда, и она это знает. Ты разговаривал с ней – это когда же было – в прошлую пятницу, друг, вот когда, четыре, а может, пять дней назад, включая субботу. Хлебаная суббота. Вот тут полный провал. Пусто. Исусе-христе, просто жуть. Так что она понимает, случилось что-то плохое. Да, цыпочка, случилось! твой мужик, ухажер твой задержан за нападение на полицию, пьянство и бесчинство. И в настоящий момент валяется в клепаной крытке, слепой, как задолбанная летучая мышь.

Если они ей так скажут, она сразу прискачет сюда. Возьмет его за руку и

хера она тебе возьмет, Элен, друг, этим все сказано.

да она просто будет рвать и метать. Или вообще ничего не скажет. Это она умеет, молчать. Когда Элен злится, голос у нее становится тонкий, и это хрен знает как ее раздражает. Элен почему-то не любит высоких голосов, даже женских. Она не намного худее его, но предпочла бы еще похудеть, вечно твердит, что она слишком толстая, и еще у нее привычка сутулиться при ходьбе. Сэмми всегда говорил ей – выпрямись. А она злилась, иногда очень мило. Если он был на мели и говорил ей об этом, она отводила его в паб, выпить. Не всегда, конечно. Но случалось, и отводила. Раз или два. А после мрачнела вдвое против обычного. Замолкала, просто сидела, сердитая. Он даже и не замечал, что она сердится, не сразу. Разговаривал с ней, как обычно, и только потом до него доходило – она чем-то недовольна. Послушай, женщина, не вали все на меня, обычно говорил он, я ни хера в этом не виноват. А иногда пел ей ту штуку Кристофферсона:[2]

Ох и заводилась же она! Но хоть разговаривать начинала. Лучше мало, чем ничего, друг, чем молчание, знаю, что говорю; молчания Сэмми не переносит, особенно ее. Любой другой мудак пускай молчит на здоровье, но только не она. Нет, ненадежный он человек. Больше года прошло, как они стали встречаться, а прожил он у нее всего-то месяцев шесть-восемь. Остальное время она думала. Элен не из тех баб, которые хватаются за кого ни попадя. Опыт, мать его, все-таки трое сопляков на руках. Господи, как она распсихуется! Старушка Элен… Ни в чем ей удачи нет, вечно какой-нибудь алкаш достается, сама так говорила. Ну почему я всегда связываюсь с людьми вроде тебя? Я знала, что это случится! Вот как она скажет. Я тебе говорила! Как будто какая-нибудь манда могла сказать тебе, что ты в конце концов ослепнешь. Хотя она-то и сказала, более или менее, как раз утром в пятницу и сказала, что добром это не кончится, вот прямо так и сказала. Ладно, хрен с ним, друг.

Депрессуха ее иногда давила жуткая, по нескольку дней. Ты тогда чувствовал, что за ней нужно присматривать. Сэмми нравилось лежать, прижавшись щекой к ее титькам, зарывшись в них, сосок упирался ему в глаз, мяконький, рука между ее ног, ладонь прикрывает дырку, ограждает от опасности, надо же защитить и ее, и все это дело, особенно если она только что кончила.

Сэмми, лежа на полу, улыбается. Но улыбка у него получается не радостная. Радости он не ощущает. А ощущает он охеренную подавленность, вот что он ощущает. Чего ж удивляться, что она распсихуется. Задержан фараонами. Нарезался и был задержан фараонами. Ну так сама и виновата. Не надо было ему угрожать. Вот чего делать не следует никогда – угрожать мудаку, если только не собираешься выполнить угрозу. Конечно, может, она и собиралась ее выполнить. Откуда ему, на хрен, знать. Да он так и не узнал бы, пока не пришел бы домой. А, в жопу все, если она собиралась с ним порвать, тогда, честно, друг, ей только и нужно было сказать ему, сказать прямо. Разве он стал бы жить там, где его не хотят. Ты шутишь! Сэмми чемоданы укладывать не впервой, привычка имеется. Ублюдки. Теперь он еще и ослеп, ослеп, на хер. Ты только представь, ослеп. Исусе. Во поворотик был бы в какой-нибудь книжке.

Он сдвинул голову и почувствовал, что подушка под ним мокрая. А он вовсе и не плакал, вода, что ли, натекла. Или гной. Очень может быть, что чертов гной. Очень может быть, это гребаный желтый гребаный слизистый гной или еще чего, протухшее гребаное жидкое дерьмо сочится из его тела, из глаз. Может, это та штука, на которой держится зрение, а теперь зрения у него нет, вот она и превратилась в гной и вытекает, освобождает организм от лишней обузы. А то и кровь. Может, из носа течет. Или из ушей. В его клепаных ушах так что-то и ревет, может, это ушная сера растворяется, на хер! Исусе-христе, сколько еще всего надо обдумать.

Он встал, потыкал вокруг ступнями. По-прежнему слеп; а он и забыл, что это такое.

Выставив перед собой руки, он ощупью добрался до дальней от двери стены и прислонился к ней. Надо подумать. Надо постараться, чтобы ему не пришили то дельце. Фараонов он не очень-то и интересовал – пока они не сунули нос в его досье. Да и тогда – заинтересовал, но не шибко. Они небось думают, что он обратился в пропившегося ханыгу, и все, конец истории. И хорошо, его это устраивает. Чем дольше будут так думать, тем дольше будут так думать.

Опереться ему не на что. Вот в чем проблема. Вечно какая-нибудь дрянь вылезает наружу, такой у нее обычай, вылезает, и ты оказываешься по уши в дерьме, когда меньше всего этого ждешь.

Надо выкручиваться. Сзаду наперед и изнутри наружу.

Значит, так, решил он сшибить малость деньжат. Правильно, хорошо. И Нога с ним поперся. Нога-то ему был не нужен, но поперся, ничего не поделаешь; значит, ладно, три кожаных куртки. Они их сбыли за час, а башли поделили. И Сэмми пошел домой, просто чтобы там показаться. Чтобы Элен знала, он в порядке. Ну, вроде его все не было, не было и вот пришел. Тут они и поцапались. Хотя нет, не совсем. Слишком уж честным тоже всегда быть не стоит, точно тебе говорю, это дело не окупается, особенно с бабами. Он собирался сказать ей, чтоб не вязалась к нему.

Нет, ну правда, он просто хотел, чтобы Элен убедилась – он в порядке. Ну и пошел домой, показаться. Только когда пришел, она уже ушла. И в кухне был охеренный бардак, как будто она как встала да оделась, так тут же и отвалила. Ну, в общем, правильно, работает она допоздна, иногда и домой-то является после двух утра. Какая тут, на хер, работа по дому. Я к тому, что он-то и вовсе нигде не работает, так что ему без разницы, хозяйством Сэмми занимается с удовольствием. Плюс квартира же ее, и он как бы никаких законных прав появляться там не имеет, разве что ее повидать, так что приходится ему выполнять свою долю работы и все такое. Во всяком случае, он так считает. Так что, когда он в пятницу пришел около полудня домой, то просто включил музыку. Погромче, как он любит. И занялся уборкой. А как только закончил, деньги начали прожигать дырку в его кармане, он просто на месте не мог усидеть; пытался книжку почитать, телик воткнул, но нет, никак ему не удавалось сосредоточиться. Плюс проголодался. А поскольку он все там прибрал, снова разводить гребаную грязь не хотелось, ну он и послал всякую стряпню на хер. Просто вышел из дому, помышляя о пироге да пиве. Перешел реку, добрался до большой улицы, свернул на Кросс и по ней до Аргайл-стрит, а там встретил Ногу, и они отправились спрыснуть это дельце

они научили меня кури-ить и пить ви-иски

Ну и пошло-поехало.

Это все для него, не для фараонов. Это ему она нужна, история то есть. Как только она сложится да уляжется в его долбаном котелке, все будет хорошо, все будет в порядке; они ее оттуда и динамитной шашкой ни хера не вышибут, друг. Прочую мутотень можно и пропустить, не важно. Знаю, что говорю, когда он все это по полочкам разложит, остальное можно будет пропустить.

Ладно, хорошо.

А потом он проснулся в проулке, а на нем эти дурацкие кроссовки. Позавчера. Или вчера. В воскресенье.

Откуда он знает, что в воскресенье? А вот просто знает, на хер, друг, и все, вот откуда. Про шестое чувство слыхал? Вот о нем я тебе и толкую.

Самое сложное – суббота. Тут пусто. Хлебнуть пивка он вышел в пятницу, в полдень. А проснулся в воскресенье утром. Вот где проблема. Полный провал. На весь день. Плюс, еше Чарли встретил. Было это в долбаном…

Чарли! Черт, где же он Чарли-то встретил? Исусе-христе, друг, куда ни ткнись, обязательно вляпаешься! А, ладно, все путем. Ничего тут такого нет, ничего, с чем он не управился бы. История у него, друг, железная, на хер, водонепроницаемая. Ну, поболтали они о том, о сем. В забегаловке возле Кэндлриггс. Где-то там. Хрен с ней, не важно. Чарли сидел на имбирном пиве да лимонном соке, потому что бросил пить. Ей-богу. Старина Чарли бросил пить.

Так о чем они, на хер, болтали-то? Да обо всем, обо всем. Чарли все еще в деле. Просто затаился малость. Во всяком случае, так он сказал, хотя верить мудаку можно не всегда; он из тех, кто просидит с тобой час, а потом возьмет и пошлет тебя на хер.

Хотя кое-что в нем определенно изменилось. В кои-то веки с ним не боязно было выпивать. Эта его привычка лезть в чужие – незнакомых людей! – разговоры, знаю, о чем говорю; если те говорили чего-нибудь, что ему не нравилось, он лез к ним и объявлял, что все это куча дерьма. А с кем он связывался, ему было плевать, хоть с распоследним громилой. Ты мог сидеть с ним в пабе, битком набитом пуританами, а то и просто козлами, не важно, он никогда опасности не чуял; ты-то чуял, ты кроме нее и не видел ничего. И вот отчаюга Чарли лез к ним и начинал их доставать, всех сразу. Чем ты это докажешь, ибимать? Так он к ним обращался. Ты тут кое-чего сказал, а чем докажешь, ибимать? Да пусть я буду распродолбанным чуркой, если ты, на хер, говоришь что-то, мужик, так давай доказательства, понял!

Эй, Чарли, нам пора, пошли, Чарли! кончай ты эту херню… успокойся, друг, пойдем…

Ни хрена не слышит. А ты приглядываешься к ним, к их лицам, к глазам, вытаращенным на него, глаза-то мертвые, никаких им споров не нужно, просто смотрят на него, смотрят, смотрят, мать их. И ты думаешь, а, ладно, друг, на хер, щас такое начнется, такое… А Чарли горланит, потому что он так всегда и базарил: громко! во всю свою гребаную глотку. Может, это и было его оружием. Орал так, чтобы слышно было и прочим мудилам, всем прочим мудилам в пабе, дескать, у нас тут свой разговор, но говорим в открытую, так что если кто хочет вмешаться, пусть делает это здесь, у всех на виду:

Хочешь поговорить за политику? За политику хочешь поговорить? Ну давай, ибимать, поговорим за политику, и без этого, ибимать, говна, тут тебе не начальная школа, мужик, без хлебаного говна, давай, поговорим, ибимать, за политику, настоящую политику, ты же взрослый, ибимать, так? Уже созрел, небось, взрослый, ибимать, человек.

Исусе-христе, друг. А потом он делал вид, будто перенапрягся. Начинал давиться словами – так он вроде разъерепенился, так расстроился, так, туды его мать, осерчал. И просто-напросто выскакивал, к бубенной матери, из паба, бросался к двери, и нету его.

А ты оставался в пабе, как долбаный лох. Оставался. Как долбаный лох, друг, точно тебе говорю.

Главное дело было помалкивать. Вроде ты ничего, ты спокоен. И угребывать, друг, угребывать, даже выпивки не тронув, твоей собственной выпивки, спешу, знаете ли, охеренно спешу, где тут у вас дверь, – потому как когти надо рвать, на хер, друг, рвать когти, пока тебя тут не замочили. И ни на одного мудака не гляди. Гляди в пол. И вылетай в распродолбанную дверь.

С ума сойти. Но это все было до того, как Чарли бросил пить: я, говорит, переменился, Сэмми, притих.

В святоши, что ли, подался?

Чарли только рассмеялся. А поговорили мы ничего себе. Мать с отцом у него, оказывается, еще живы, приятно было это услышать. Это ж все из твоего детства, а ты думаешь, ничего уже не осталось, все сгинуло. Последний раз мы встречались три года назад, на карнавале в День подарков. Сэмми был со своим мальчишкой, а Чарли со своими двумя и с девчуркой. Сэмми как раз вернулся из Англии и не знал, чем заняться, дома немного пожить или что. Договорились сойтись через пару часов, пропустить по кружке. Но Чарли не объявился. Вот так. Да какая, на хер, разница. Сэмми ему об этом и напоминать-то не собирался. Сэмми всегда чересчур полагался на людей. Таким и остался. Ну и ладно.

В жопу.

Вот и оказался в канаве.

В жопу. Сэмми ни о чем не жалеет. Ты лучше постарайся во всем разобраться. Когда сбиваешься с пути, надо собраться с силами и сделать еще попытку; и надеяться, что на этот раз все получится. А не получается, так и хрен с ним. Ты-то что можешь поделать. Всегда одна и та же долбаная процедура. Правда, от нее может крышу снести, вот в чем проблема, мать ее. Плюс физическая сторона дела, на нее тоже глаза закрывать не следует, – чтобы измудохать собственный организм, тебе никакие сраные фараоны не нужны, с этим дельцем ты сам отлично справляешься.

Сэмми заползает на нары, сбрасывает обувку и уплывает в привычный полумир; не то чтобы в самоуничижение и прочее дерьмо, но вроде того. Это точно самое худшее, и все же, друг, не боись; хотя так погано тебе никогда еще не было, это уж точно, мать-перемать.

Дерьма собачьего. Сколько раз он говорил себе это, вот эти самые слова, сколько уже раз! Херня. Явственная херня, так что заткни хлебало, просто заткни хлебало, и все.

Он лежит на боку, глядя хрен знает на что, какие-то яркие нити выстреливают отовсюду. Выглядят-то они тускловато, но, наверное, яркие, иначе бы он их не увидел. Долбаная шконка, друг, просто яма какая-то сраная, лежишь, на хер, на голых пружинах, и что его того и гляди доконает, так это плечо, мать его, исусе-христе. Он поворачивается на живот. И видит точки. Вроде искорок. А все потому, что так называемая подушка – просто листок херовой папиросной бумаги. Так что кислород толком в мозг и не попадает. На Сэмми накатывает жуть, он вроде как левитировать начинает, и его мало-помалу сносит к потолку. Может, уже и снесло! Он вцепляется в края шконки и прямо-таки видит, как всплывает вверх и к окну, ноги впереди, организм за ними, пытается зацепиться плечами, держится локтями за прутья, все без толку, его всасывает в окно, и он выскальзывает наружу, плывет, минуя телеграфные провода, над крышами домов, все небо в мерцающих звездах, а внизу город, вон они, многоквартирные дома на Ред-роуд. Читал он как-то рассказ про одного малого, который путешествовал в уме, Джон Ячменное Зерно его звали или еще как. Кто его, на хер, написал-то? Джек Лондон?[3] Сэмми плотно сжимает веки. Плохо ему, до того, на хер, плохо, а тут еще в голову лезет всякая чушь, друг, дерьмовая чушь, жуть, хлебаная жуть, и только, если Элен его сейчас бросит, ему и вправду кранты, конец игры, останется только сунуть башку в газовую духовку. Все, что он может сделать

все, что он может сделать

Да ничего он сделать не может, толком ничего. Во всяком случае, сейчас. Ничего ему сейчас не по силам. Скоро будет по силам, а пока ни хера. Ну и хрен с ней, пусть живет своей жизнью. Сэмми поворачивается на бок, ох как заснуть хочется. Да в том-то и горе со сном, что он тебе не дается именно тогда, на хер

не можешь ты ему приказывать, приходит, когда захочет. Сон. Поразительное, казена мать, дело. Вот ты лежишь весь закутанный в собственное тело, укрытый им как хрен знает что. Лежишь, как будто ничего больше на свете не существует. Да ты ни хера и не хочешь, чтобы что-нибудь еще существовало. Ты хочешь удрать от него, потому как, если не удерешь, тебе не справиться; единственный способ справиться – это исчезать часов на шесть-семь каждые двадцать четыре. Только так ты и выживешь, других способов ни хрена не существует. Тот малый, с которым он когда-то корешился, просто заполз в угол, чтобы там умереть. Сэмми познакомился с ним, когда тот болтался вблизи Паддингтона. Околачивался вокруг одной забегаловки, облюбованной Сэмми, клянчил деньжата у проходивших мимо дрочил. Как-то раз Сэмми помогал переехать бабе, жившей в одном с ним доме. Ну, ковыляет он по улице с кучей ее долбаных чемоданов и пластиковых пакетов, друг, у нее этого дерьма было не меньше миллиона! И тот парень, про которого я рассказываю, подошел и подсобил Сэмми. Ну, одно за другое, и кончилось тем, что Сэмми поставил ему выпивку – и не один раз, несколько; так, время от времени, когда бабки заводились. А штука в том, что парень не любил пить в пабах. Ну просто не мог, и все. Ты и сам таких знаешь. Даже если у них в руках целый фунт, они все равно берут выпивку на вынос. Вот и он был такой, настоящий любитель свежего воздуха, мать его. Ну и как-то ночью они с Сэмми скинулись на пару бутылок бухла, свернули, значит, около конторы Управления общественных работ, с Эджвер-роуд, зашли в сквер. Сели на скамейку. А как малость стемнело, парень этот взял и отвалил, пошел поискать местечко поукромнее, где можно вытянуться во весь рост. Сэмми-то думал, он поссать пошел. А после, когда уже уходить собрался, дай, думает, прогуляюсь по скверу, может, где его и найду, – и нашел, между кустами и оградой, он туда вроде как затиснулся.

Ну и рожа у него была, жуть, на хер. Исусе, такого не забудешь. Ты не думай, Сэмми и до того видел, как ребята отдавали концы, еще до того, как к ним лекаря подоспеют, так и у них рожи были примерно такие же. Говорят, когда умираешь, у тебя на душе мирно становится, то да се, ни хера, друг, ты смотришь смерти в лицо, а оно охеренно жуткое, друг, можешь быть уверен, знаю, что говорю. Гребаная тюряга. То же и с мамой было, когда она померла, – Сэмми в то время сидел, на похороны не отпустили. Так что никакого безмятежного покоя и прочего он не видел. Ему сестра про все написала. Долбаное надувательство! И ведь каждый мудак клюет на эту удочку, вот чего Сэмми никогда не мог понять. Это его-то ма! Безмятежный покой! Не долби мне мозги, друг, она бы лягалась, на хер, била ногами и орала во все горло. Да и выглядела наверняка точно так же. Каждый раз, как видишь этот их безмятежный покой, это попросту значит, что человек побывал в лапах у докторишек или еще каких коновалов. Хоть тот же черный коротышка, исусе, в двух камерах от Сэмми при последней отсидке. Умер будто бы от сердечного приступа; в двадцать семь-то лет; суки просто придушили его, уселись на парня всем скопом да еще и подпрыгивали, сердечный приступ, как же, просто суки, друг, точно тебе говорю, а он-то, со своими задроченными наушничками, только и знал, что слушать сраную музыку, ты иногда ее тоже слышал, она тебя гипнотизировала, на хер, туматуматумти, туматуматумти. Лежал себе, мирно улыбаясь. Долбаные лживые ублюдки. Знаю, что говорю. Какого хрена? Кругом вранье, друг, вот что тебя больше всего достает.

Не о том думаешь. Снаружи пожалуйста, а здесь не стоит. Снаружи можешь думать о них сколько хочешь, а тут, у них в лапах, нечего. Потому что от этих мыслей можно свихнуться, на хер. Ты же их видел, видел, как они тут разгуливают. Твое дело какое: твое дело зарядку делать, – операция выживание, друг, динамические нагрузки, вот ими и занимайся, заботься об организме, об организме заботься, накачивай долбаные мышцы, не отчаивайся, а проси о большем, проси о большем, сражайся, жми дальше, вот твое дело; Сэмми и сам не отказался бы от наушничков, от музона

Старина Дилан. Сэмми его уже сколько лет не слушал. Откуда они приходят, а? Откуда приходят. Твои сраные мозги живут собственной жизнью, друг, ни хрена ты не можешь управлять ими, ну ни хрена. И спасибо исусу за это.

Рука сжимает ему плечо. Хриплый голос: Ну ты, пошли. Вот так они тебя и достают. Его вывели из камеры, провели по коридору все в ту же комнату. Сунули его манатки, а после занялись своими делами, как будто его тут и нету, обычная процедура, дерьмо господне. Он попробовал вставить ремень в штаны, но те все сваливались. Да он его и в долбаные петли ни хрена вставить не смог. Мне нужно сесть, чтобы зашнуровать башмаки, сказал он.

Никто не ответил, и он ощупью нашел стул. Ладно, говорит, я только шнурки вставлю.

Кто-то рядом произносит: это было в прошлую среду. Хорошая новость. Непонятно только, на этой неделе или на прошлой, а при том, что у Сэмми творится с башкой, могло быть и на той, и на этой. Да и устал он, друг, охеренно, позарез нужно полежать, отдохнуть, только этого и хочется. Хоть на полу. Если б он только мог просто лечь, на хер. В ушах звенит, все тело болит и ноет. Они его щас выставят, а он к этому не готов. Времени бы малость побольше, друг, вот что ему нужно, просто очухаться. Еще и хлебаные пальцы на ногах, совсем их зажало; не обувка, а жуть какая-то, такое чувство, будто в этих розовых кроссовках полно каких-то комков вроде улиточьих домиков или еще чего; он пошевелил ступнями, жмут, на хер, похоже, они размера на три меньше, чем нужно.

И всегда ведь они, ублюдки, всегда так, как удобнее им, всегда, до самой последней секунды, выбор всегда за ними, а у тебя никакого, в фалду, выбора нет. Какой бы херней ты в жизни ни занимался, это всегда они, мать их, они они они, точно жадные сосунки, тычутся в поисках титьки. Ну что, говорит один из них, пошли.

Опять рука на плече, ну мило, чтоб я сдох, ну мило, точно тебе говорю, ублюдки сраные, Сэмми это охеренно по душе; убери свою долбаную руку с моего долбаного плеча, ублюдок, и не трогай меня ни хера.

Пошли-пошли.

Ну пошли так пошли…

Кто-то придерживает его за локоть, остальные толкутся вокруг. Ладно, говорит Сэмми. Ведут к двери. Долдонят чего-то без умолку. Он закрывает глаза. Нормально. Все нормально. Куда-то ведут, ноги его покамест держат, его, значит, ноги, все путем, топ-топ-топ делают ноги, все путем, куда-то ведут, а куда топ-топ, ни хрена не понятно. Не хера меня волочить, говорит он, что вы меня волочете, не хера меня волочить, волокут, на хер, господи-исусе, я ж вам толкую, я же не вижу ничего.

Отвяжись ты от нас, бурчит один.

Толкаете меня куда-то, а куда толкаете-то!

Этот хмырь желает остаться здесь!

Все!

Сэмми пропихивают в открытую дверь, и никто его больше никуда не толкает. Дверь захлопывается. Тут были ступеньки. Он шарит ногой справа от себя, слева, исусе-христе, друг, вот здорово, справа и слева, ладно, делай, блин, что делаешь, ладно; бочком вниз по ступеням, теперь направо, ладони похлопывают по стене, шаг, еще шаг, вроде ладушек, когда ты был малышом, шлеп-шлеп по чьим-нибудь ладоням и все быстрей и быстрей. Очень-то быстро у Сэмми не получалось, если честно, получалось только медленно, медленно-медленно, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп; ладно, раз уж пошел, так нечего на месте стоять, и отлично, потому как больше тебе ничего и не требуется, даже старина лягушонок или кто там, на что уж копуша, и то добрался, куда ему нужно было, добрался, друг, да еще и этого торопыгу, зайчика, обскакал, все путем, ты, главное, не волнуйся и будь доволен

за угол, а там вдруг такой ветрюга, исусе-христе, как будто его посадили весной, а выпустили в середине зимы. Когда его сцапали-то, такая стояла теплынь! Уж это он точно помнит, тепло было, тепло. Может, они его и не брали! Может, какого другого дрочилу! Может, это был вовсе не он, а он вот он

Исусе-христе, выдумал тоже, псих, надо за ним присматривать, нет, правда, надо присматривать за этой чертовой штуковиной, за черепушкой, а, ладно, ты давай, пошевеливайся.

Ладно.

Исусе-христе.

Ладушки-ладушки, где были? у бабушки. Исусе затраханный. Вот и все, что тебе осталось – ладушки-ладушки, и топать, топать. А после, раз, и получшело, в одну минуту. Все прошло. Как ветром сдуло. Тебе же нужен счастливый конец. Щас получишь. Значит, так, ты попал в трудное положение. Ослеп. На несколько дней потерял зрение, веселого мало. Но ты справился, на хер, ты справился

Я чего хочу сказать, друг, с Сэмми было неладно, точно тебе говорю, да так, что куча мудаков на его месте сыграла бы в ящик. А он не сыграл. Он выжил. Потому как оставался в здравом уме. Туго ему пришлось. Но теперь все позади. И там он побывал, и тут побывал, где только не побывал, а теперь свободен. Кошмар закончился. Так почему же он все еще ни хрена не видит?

Я чего хочу сказать

Исусе-христе.

Ладно. Ладно. Не дуньди.

Спокойнее. Все путем, друг, спокойнее. Дыши глубже. И размеренно. Ты добрался до сути проблемы, вот что ты сделал, точно тебе говорю, это так, давай ее решать. Ты приглядываешься к ней и видишь, ее можно решить так, а можно этак, а можно и на хер послать, все, решение найдено.

Сэмми останавливается. Собственно, он давно уже никуда не идет. Стоит, подпирая стену. Вот что он делает. Подпирает стену за ближайшим к полицейскому участку углом. Может даже, это участок и есть, еще одна стена их говенного здания.

Но это ничего, это нормально, ты, главное дело, не переживай. Не переживай, и все. Какого хрена, друг, давай. Теперешняя ситуация, вот эта самая, в которую он попал, вот ее и необходимо обдумать; и не давай мыслям разбредаться, тут тебе не тюряга, это твоя хлебаная башка, друг, твоя голова, в которой пусто, хоть шаром покати, так что валяй, обдумывай ситуацию.

И ни о чем больше не думай. Все происходит сейчас, не на прошлой неделе и не на следующей.

Так, ладно, эту улицу он хорошо знает.

Покурить бы, друг, курить хочется до смерти; ну, суки

Значит, так: от участка он свернул за угол. Они небось свесились все из окон, наблюдают. Только этого ему и не хватает, чтобы они ему на голову нахаркали. А, ладно, не волнуйся. Храбрец Сэмми. Не волнуйся.

Так, значит, вот тут он и стоит

Исусе-христе. Топай же, мать твою. Ладно, он отлепился от стены, правда, не очень далеко, не очень. Ладушки-ладушки. Но только правой рукой, левую он сунул в карман штанов, потом вынул опять, понадобилась, для равновесия, ну, не так чтобы она прям позарез, просто на случай, если голова закружится, пусть будет свободной, вот так… По крайности, он не видит мудаков, которые на него пялятся. Потому как пялятся наверняка. Думают, он пьян в лоскуты. Думают-думают. Они всегда так думают. Таковы люди, и так они думают, худшее, только самое худшее – о тебе, – если им вообще охота о тебе думать, они думают худшее, друг. Ладно, с этим все ясно. Он остановился. Вздохнул. Скрестил на груди руки. Потому как плечи уж очень болят, надо бы малость передохнуть. Самую малость. Исусе-христе, сигаретку бы, это ж помереть можно. Там, внутри, не помирал, а теперь вот подперло. Просто подперло.

Да, но сколько еще перекрестков до главной улицы? Сколько улочек надо пройти, чтобы попасть на большую! Вот умора-то, он не знает. Думаешь, у тебя в памяти и то сидит, и это, а сидит ли? Ни хрена там не сидит. Надо у кого-нибудь спросить, да как он, к черту, узнает, что кто-то идет мимо, когда он никого не видит, а вокруг такой шум – движение, да еще этот чертов ветер, друг, холодный, как черт.

Шум, гром, похоже, грузовик проехал. Они иногда заезжают сюда, по пути к автостраде, а по ней в долгий рейс на юг или к восточному побережью. Один как-то раз подбросил его до самого Данди. Обычная его дерганая везуха. Добрался туда и обнаружил, что ни хера там работы нет, друг, – мудак, который наговорил ему с три короба, просто плел, что в голову взбредет, обычное дело. Господи, покурить бы. Будь у него деньжата на десяток сигарет, он зашел бы в магазинчик, купил их, а там, глядишь, рассказал бы о своих передрягах, и продавец, всякие случаются чудеса, взял бы из кассы хрусты и ссудил бы ему на такси, чтобы до дома добраться. А то еще там был бы телефон, и он позвонил бы Элен. Хотя у нее все равно телефона ни хера нет, так что если бы он и нашел монету в десять пенсов, то все едино остался бы в жопе. Если только Элен не в пабе. Можно было бы и туда позвонить.

Херово, друг. Трясет. Он все еще там, где стоял с тех пор, как остановился. И не думал ведь останавливаться, а остановился. Потому что вот он, здесь, у стены, привалился к ней плечом и стоит, как вкопанный, да и чему тут, на хер, дивиться, друг, чему тут, на хер, дивиться.

А, все безнадежно. Такое у него чувство. Ну, суки. А что ты можешь сделать? Только начать сначала, вот он и начал сначала. Вот что он сделал, начал сначала. Все это игра, но ведь еще и жизнь человеческая, долбаная жизнь, о которой я тебе толкую, так что тебе остается одно, друг, начать сначала, с чистого листа, новый старт, потом другой, а ты паши, друг, паши, мать твою, и все дела, ну, Сэмми так и сделал, что ему еще оставалось, я к тому, что пошло оно все, друг, точно тебе говорю, пошло оно все сам знаешь куда. Кошмар, конечно, тут не поспоришь. Вот палка бы ему не помешала. Палка это да, это было бы идеально, охеренно идеально.

Сэмми остановился, повернулся к стене, прислонился к ней лбом, ощущая ее зернистость, кирпичи, потерся – дюйм-другой в одну сторону, потом в другую, – пока не стало больно. Штука в том, что идет-то он непонятно куда, непонятно. Значит, надо прочистить мозги, подумать; подумать, охеренно необходимо подумать. Это всего-навсего новая проблема. И он должен с ней справиться, вот и все, и ни хера в этом больше нету. Каждый день это клепаная проблема. Теперь вот новая. И ты обдумал ее и разрешил. На то и существуют проблемы, ты их обдумываешь, разрешаешь и вперед – зеленые поля за каждым углом, солнышко, синие небеса, улицы, усаженные яблонями, детишки играют в траве, добрые старые власти и главный начальник в центральном офисе, добрый старый боженька, белобородый, в белой хламиде, сидит себе, посматривает на тебя с верхотуры, нежно улыбается, руководит своими деточками. Ну, и хватит с тебя. Существует только «сейчас». Вот этот самый миг. И все; ты прошел сквозь него и превратил в прошлое. Полчаса назад ты сидел в участке, а пройдет час, и окажешься дома, чашка чая в руке, ноги вытянуты к камину, и еще, может, тазик горячей воды; Элен хлопочет вокруг, беспокоится – взяла отгул и просто рада видеть тебя, потому что ты здесь

Подбородок-то как зарос, черт, с пятницы ведь не брился.

Глубокий вдох, глубокий выдох. Мимо проезжает машина, судя по звуку, такси.

Дичь. Долбаная дичь.

Сэмми отрывает плечо от стены и тут же снова в нее врезается, повело, он и споткнулся, господи-боже, он выпрямляется, прижимает к стене ладони. Ну полный мрак. Как иногда пыхнешь косячок, и мысли приходят, уходят, а то еще одна и та же мысль с какими-то проломинами, и прежде чем ты до проломины доберешься, в башке начинает гудеть, гудеть, как будто она того и гляди взорвется, и ты закрываешь глаза, зажмуриваешься, рожа скукожена, зубы стиснуты, потому что знаешь, эти вот, ублюдки, они, на хер, здесь, друг, ублюдки, они тебя ненавидят, на хер, точно говорю, ненавидят, на хер, тебя, друг, им охота увидеть, как ты загнешься, вот им чего надо

Ладно, хорошо, значит, делаешь так – уходишь отсюда, в ту сторону, куда рожа глядит. Ну, споткнулся, но ты все равно смотришь в ту сторону, тут и сомневаться нечего, так оно и есть, друг, не обратно ж тебе идти, даже не думай об этом, друг, это попросту глупо.

А как идти-то? А так: ставишь одну ногу перед другой и очень медленно, очень медленно переносишь на нее вес, одна нога, потом другая, только очень медленно, вроде сам себя догоняешь, вот так, молодец. Идешь. Сухая, сухая стена, это хорошо, мог бы и дождь хлестать, друг, потому что обычно он что делает – хлещет, хлещет тебя.

Ладушки-ладушки.

Спеть, что ли? Спеть бы можно было. Сэмми такой, обычно у него их полна башка, песенок, значит

просто болен, друг, охеренно, помощь нужна, а какая помощь; да деньжат бы на такси, на автобус. Пара сигарет. Палка. Палка объясняла бы людям что к чему. Необязательно белая, какие слепым выдают. Просто любая палка. Он мог бы нащупывать ею путь, колотил бы перед собой на ходу. Осторожно, палка! дерьмовая херовенькая палка, а все стало бы по-другому.

Забавно, если подумать, что фараоны его отпустили. Только думать об этом без толку. Но вообще, если подумать, забавно, знаю, что говорю.

Мимо со свистом проносится автомобиль. Может, если найти станцию подземки. Тут где-то была одна. Можно было б сказать ребятам в кассе, что у него был пропуск для незрячего, да только его ограбили, какой-то ублюдок ограбил, друг, такая херня. И может, они проводили бы его вниз и сунули бы в поезд. Хотя хрен ли толку, от подземки до его жилья еще топать да топать.

А, в жопу.

Выглядит он, наверное, распоследним пьянчугой? Несколько дней не брился, друг, ты шутишь, не было ни единого долбаного шанса.

Да, затруднение. Ладно, все равно не полный кошмар. Ничего похожего. Просто вот такая с ним случилась херня. Ниче, обойдется. Он свои силы знает. Вот что можно точно сказать о Сэмми, он знает свои силы. А все потому, что знает и слабости. Вот дерьмо. Нет, но он же чует, что обойдется. Ну что, ну столкнулся он с рядом интересных проблем и как раз на том интересном этапе его жизни, на котором, если честно, он почувствовал, что его поимели все, кто только мог, козлы недоделанные, и ведь конца этому не видать, ни хера не видно конца, так что давай, паши. У Сэмми же тоже сынишка есть, представляешь, и он никогда его больше не увидит, друг, если, конечно, не прозреет. Так он, может, и не захочет, вот это самое, прозревать. Ну то есть, когда у него будет время во всем разобраться, какие тут минусы, какие плюсы, потому как наверняка же должны быть и плюсы, просто обязаны быть; это какие ж такие плюсы; а хрен их знает, какие, какие-то быть должны – по крайности, ему не придется заниматься на следующей неделе тем, чем он занимался на прошлой; по крайности, не придется

Эй, где это он? Да вот тут. Ладно. Затянуться бы хоть разок. Вот, на хер, и все, друг, что ему нужно, все, чего он хочет, ничего больше, просто, на хер, покурить

Ладно.

Он почему-то вдруг хмыкнул. Вроде как смех, но не совсем. В лоб твою мать, самое лучшее – остановить какого-нибудь мудака и попросить помощи. А попадется баба, так ее можно будет и открячить! а вот не налетай на слепого. Нет, кроме шуток, тут все дело в том, как ты выглядишь, если приемлемо, если выглялишь приемлемо, тогда ты в порядке, а если нет, ты их только распугаешь, если не выглядишь приемлемо, друг, они тебя будут стороной обходить. Будут обходить стороной. Как увидят его, тебя, друг, так сразу и в сторону. Еще и перепугаются. Точно, как на бегах, мать их. Разве что подвернется какой-нибудь мудила, понимающий что к чему. Который и сам был слепым. Вот эти помогут. Он слышит, как мимо проезжает пара машин.

Жуть. Долбаная жуть. Жуть, дичь и дивное диво.

Но что-то во всем случившемся есть. Точно есть. Сэмми это чувствует. Ну, как, бывает, что-то нечисто, знаю, о чем говорю, и тебя вдруг осеняет, и ты понимаешь – нечисто. Вот это примерно Сэмми и чувствует. Наитие. Так что же, исусе, во всем этом есть-то? Он однажды читал рассказ, про одного несчастного мудака, мелкого чиновника из какой-то правительственной конторы, так тот с утра до вечера пахал, как конь, а все только одно в нем и видели – лоха, все, кого он знал, все считали его лохом, несчастного ублюдка, вот кем он для них был, долбаным лохом, и точка.

Эй, извините меня. Извините. Послушайте, э-э, простите, что беспокою, я слепой и потерял бумажник, меня ограбили.

…

Простите, что беспокою. Просто я не знаю, где я, был тут неподалеку и двое молодых людей избили меня, у банка, там эта машинка в стене, я как раз деньги снимал.

…

Але? Але? Вы здесь? Але?

О господи. Никого нет. Но точно же кто-то был. Теперь-то ушли, но ведь были же, точно, сейчас нет, а раньше были.

Правда, никто ничего не сказал. Подозрительные, видать, люди. Он говорит спокойным таким голосом. Если вы здесь, говорит, то простите, что я на вас налетел, это потому, что я слеп. Кто-то отнял у меня бумажник, там все мои документы. А я слепой. Простите. Я просто… Але? Вы здесь?

…

Але?

Мать вашу за ноги. Проходили же мимо люди. Он же слышал. Он, на хер, слепой, но не глухой же. Хотел ухватиться за кого-нибудь, все, на хер, объяснить, ну и повернулся, и потерял стену, держался за нее рукой да и потерял, ублюдок убогий, да еще и ногой во что-то жесткое врезался и отшагнул влево, и снова зацепился за что-то все той же ногой, и повалился, вот и все твои дела теперь – валяться здесь, просто лежать, ничего не понимая, что делать, ничего. Мимо пролетает мотор, черт знает как громко, совсем рядом. Он отползает вправо, чтобы нащупать бордюрный камень и не находит его. Шарит с другой стороны, слева, протягивает руку и тоже ничего не находит, бордюр, значит, тянется дальше. Потом плюет на все это. Снова моторы. Помогите, говорит он. Он на дороге. Да нет, не может быть. Не мог он попасть на долбаную дорогу, друг, не может этого быть; Помогите, говорит. Какого хрена, друг, ну не может же быть. Бурчат, бурчат. Голоса. Он поднимается на колени, встает, стараясь по возможности не делать лишних движений, чтобы остаться стоять там, где лежал; вытягивает в стороны руки, орет: Помогите! Помогите!

Бурчат, бурчат.

Помогите! Уведите меня с дороги! Помогите!

…

Брыкает правой ногой, чтобы найти край тротуара. Помогите! Я слепой, слепой, к свиньям, ничего не вижу. Помогите!

Слепой, говорит.

Отведите меня на тротуар, помогите!

Так ты на тротуаре.

Рука, протянутая ниоткуда, хватает его за предплечье, еще одна за плечо, и голос: Ты цел?

Да… Сэмми слышит собственный голос, хриплый.

Минута молчания, потом кто-то произносит: Он целый. Снова молчание.

И Сэмми спрашивает: Где я?

…

Что это за места? Тут есть кто-нибудь? А? Вы здесь? Але! Вы здесь? Але! Але! Вы здесь?

Мать-перемать! Бурчат погромче. Это они разговаривают.

Але?

Он их толком не слышит. Где я? спрашивает. Але? Я слепой. Можете мне помочь?

…

Помочь мне можете? А? Але? Исусе-христе. Але? Я слепой. Але? Где я? Але? Слепой, в жопу, пожалуйста, помогите мне, просто скажите, куда я, к черту попал, на хер? Я заблудился.

В чем дело? что тут такое?

Что?

Ты цел?

Я не знаю, где я. Я слепой, потерял палку. Что это за место?

Дэвис-стрит.

Дэвис-стрит?

Угол Непер-стрит.

Ну да.

Ты рядом с почтой.

…

Что с тобой стряслось?

Сэмми не может говорить – ему дурно – разнервничался, вот уж разнервничался, – его вроде как озноб колотит, припадок такой.

В чем дело?

Нет, я просто слепой, понимаешь и э-э… э-э… паб тут какой-нибудь есть поблизости?

Ну да, «Жаровня», на другой стороне улицы. Хочешь туда перейти?

Ага.

Тогда давай руку… Парень берет его за руку и, подождав малость, делает шаг, сводит Сэмми с тротуара, как-то он не шибко прямо идет, и ты гадаешь, может, это он от машин уворачивается, может, он не стал дожидаться зеленого света, если тут вообще есть светофор, это ж, на хер, хуже смерти, не знать, куда он тебя тащит, и потом, ты же можешь наступить ему на пятки, и тогда вы оба завалитесь; ты же ни хрена не контролируешь, ты пытаешься передвигаться меленькими шажками, но не получается, потому как надо идти, двигаться надо, чтобы все путем, а Сэмми к тому же и рот боится открыть, чтобы малый не отвлекался, или еще не осерчал, и не бросил его здесь, и не умотал, обидевшись, движение тут, друг, судя по звукам, оживленное, перекресток, очень оживленное движение на Непер-стрит, это он слышит

Поднимай ноги повыше, говорит парень, тут тротуар.

Сэмми шарит перед собою ногой. Всходит на тротуар.

Нормально?

Ум-м.

Чего?

Да… мне бы до стенки дойти.

Как это?

Тут есть стена, ты можешь меня к ней подвести?

К стене?

У входа в паб.

Парень берет Сэмми за руку, подводит к стене, и Сэмми прислоняется к ней. Брюхо болит, трясет всего, и вообще ему хреново. Мог бы повести его другим путем, от этого уж больно нервы расходились. Ничего, он постоит здесь, просто здесь постоит. Пока не оправится. Пока не успокоится дыхание. И хрен с ними, с долбаными прохожими. Живот-то, на хер, как прихватило, друг, точно тебе говорю. Он сознает, что дышит тяжело, старается дышать помедленнее, но тут в голове начинаются какие-то вспышки, а в ушах-то как гудит, друг, и громко так, знаешь, так громко. Наверняка они его по башке отдолбали, уж больно шум непривычный, отродясь такого не слышал. Хотя, может, это вроде приложения к слепоте. Уж не знаю, что они с ним творили, но это могло попортить и слух, не только зрение.

Хуже еще не бывало. Тут и сомневаться нечего, так погано ему еще не было. Если раньше у него и были какие сомнения, теперь ни одного не осталось.

Никогда. Никогда, на хер. Никогда так худо не было. Легко говорить – расслабься, не волнуйся, говорить-то легко, а попробуй-ка сделай. Особенно если знаешь, хуже еще не бывало, ну, не бывало хуже; потому что это случилось, на хер, и это не ночной кошмар, это прямо сейчас, мать его, происходит, прямо сейчас, так что ладно, ладно, все едино надо тебе расслабиться, не волноваться, ладно, взять все в свои руки, не время психовать, все мы временами психуем, знаем, на хер, что это такое, но сейчас не время, никакой тут хлебаной проблемы нет, что случилось, то и случилось. Сэмми складывает руки на груди, закрывает глаза, поспать бы. Стоит, привалившись к стене, он в порядке, и даже в безопасности, мать ее; вот только устал, сейчас бы подремать. Но если он так и будет стоять, друг, то заснет прямо на ногах. А после явятся гребаные фараоны. Они, может, и так-то перлись за ним от самого участка. Суки сраные. А он все равно будет стоять здесь. Ну заберут они его, на хер, и что, в чем они могут его обвинить? в преднамеренном праздношатании? Охеренно смешно, преднамеренное праздношатание – имел преднамерение врезаться мордой в фонарный столб, ублюдки.

При том, как он себя чувствует, он мог бы здесь и до вечера простоять.