"След человека" - читать интересную книгу автора (Москвин Николай)

Глава вторая МУЖ И ОТЕЦ. КУРС — НОРД

Встречаются в жизни неспокойные, мнительные люди, которые стремятся во все вмешаться, во всем посоветовать, указать. Они, вероятно, уверены, что только они одни знают, как лучше, правильнее поступить. Когда подобные люди руководят учреждением или заводом, они вникают во все, за всех думают, за всех отвечают. По прошествии времени в таком учреждении или заводе образуется свой стиль работы: большое или малое, главное или сущий пустяк требует директорского мнения, распоряжения, инструкции.

Таким был директор завода, где химиком работал Шувалов. Долгое время Михаил Михайлович то потешался над работой Константина Кузьмича, то сердился. А однажды даже выступил на партсобрании. Это было для него событием — он не любил слов, которые могли кого-то обидеть. Но все же решился…

Среднего роста, с белокурыми волосами, зачесанными назад, в светлом костюме, он чинно поднялся на трибуну и в вежливых выражениях, но точно и строго разобрал работу директора и назвал ее опекунской. Нельзя лишать людей инициативы, самостоятельности и ответственности…

После собрания он шел со своей лаборанткой Аней Зайцевой и с препаратором лаборатории дядей Федей. Продолжали говорить о Константине Кузьмиче, вспоминали другие случаи, где показал себя директор-няня. Дядя Федя тоже что-то припомнил, но больше молчал, шел, посмеиваясь в усы, поглядывая на свои резиновые, с короткими голенищами сапоги.

— Михаил Михайлович! — тихо, несмело сказал он, и вдруг в его прищуренных глазах мелькнуло что-то озорное. — А ведь в вас это тоже есть!

— То есть как?

— А так. Приходит азотная кислота — вы сейчас же к бутыли, к пробке: стеклянная или резиновая? А ведь это, — дядя Федя старался говорить ласково, не обидно, — мое дело — смотреть. Или вот бромистая соль или йодистый калий — опять проверка: в темноте или на свету держу? Штангласы после работы притерты или нет — за мною по пятам ходите. А микроскоп, Михаил Михайлович, и совсем не доверяете! Пылинка без вас на него не сядет! До футляра даже не допускаете… А разве я не понимаю, что это не самовар?

Шувалов даже приостановился. Был теплый, но ветреный день. Плащ на Шувалове, зачесанные назад волосы трепало ветром.

— Да разве я потому, что не доверяю? — Насупившись, он маленькой белой рукой пытался застегнуть скользкую пуговицу на плаще.

Степенная, серьезная Аня Зайцева, только что осуждавшая опекунское поведение директора, вдруг громко, заливчато рассмеялась.

— Верно, верно, Михаил Михайлович! — Она кивнула на дядю Федю. — Абсолютно верно! — Стала спиной к ветру и быстро заговорила: — Ну возьмите, например, градуировку на мензурках, на термометрах — ведь дня не проходит, чтобы вы не сказали: «Смотрите на уровне глаз…»

— Ну да, — Шувалов смущенно улыбнулся, придерживая длинные волосы на голове. — Ну, чего мы стали на ветру? Ну да, — повторил он, когда пошли дальше, — иначе показания будут неправильные.

Аня опять засмеялась и всплеснула руками:

— Ну конечно, конечно! Так ведь нас, Михаил Михайлович, этому еще в техникуме учили! Или вот когда мы берем реактивы…

Аня припоминала то и это, и Шувалов не защищался, а только молча и как-то неохотно посмеивался. Да, это было неожиданно для него. Он, конечно, не шел в сравнение с директором, но все же… Будучи вежливым, деликатным человеком, он решил, что его недоверие может обижать людей. Нет, с завтрашнего же дня надо это все прекратить…

Он рассказал дома о разговоре с Зайцевой и дядей Федей, рассказал полуозабоченно, полушутливо: раз он сам понимает, что это нехорошо, значит, легко исправить. Но Софья Васильевна отнеслась к этому серьезно, как всегда относилась к делам мужа.

Они были однолетки, познакомились, еще будучи студентами, но так получилось, что к тому времени, как они поженились, Софья Васильевна уже окончила педагогический институт и преподавала в школе, а Шувалов был еще на последнем курсе химического факультета. Она уже вела дом, а он, студент, только готовился вступить в жизнь. И, может быть, от этого или оттого, что когда-то, после смерти матери, она, пятнадцатилетняя, приглядывала за двумя младшими братьями, у Софьи Васильевны невольно появилось какое-то чувство ответственности за Михаила, которое, как обычно это бывает, выражается в заметном или незаметном присмотре, в советах.

Это время давно прошло, у них было двое детей, у Михаила — большая работа в лаборатории, его любили, ценили на заводе, но для Софьи Васильевны он был как бы на положении младшего.

Она выслушала его рассказ о Зайцевой и дяде Феде и задумалась. Ровной, размеренной походкой, как между партами, она прошлась по комнате.

— Знаешь что, — сказала она, щуря серые красивые глаза, — это у тебя от малодушия, от слабоволия… — И, оживленно радуясь пришедшей правильной мысля, она продолжала: — Почему ты вмешиваешься в чужую работу? Да только потому, что у тебя нет выдержки, нет терпения подождать, когда человек сам это сделает. И сделает хорошо.

— Все это, Сонечка, правильно, но при чем тут малодушие? — Он не понимал, зачем из безобидного в общем случая делать какие-то выводы. — Не в каждую же работу я вмешиваюсь. Ну, в домашнюю, например.

Он хотел перевести разговор на шутку; не только она, а даже маленькая Лиза знала, что в домашних делах он беспомощен — ни шарфа ребенку завязать, ни на стол собрать… Софья Васильевна давно примирилась с этим и, если отлучалась из дому, оставляла в передней подробную инструкцию.

— Это другое дело! — сказала она, не принимая шутку. — Я говорю о работе тебе близкой, о лабораторной… А если о том, как ты вмешиваешься в работу совсем тебе чужую, то, пожалуйста, вот возьми недавние бочки с этим… с алебастром или, помнишь, зимой дверь в театре…

Тут он уж рассердился. Она заметила это по тому, что он перестал улыбаться и в глазах появился какой-то сухой блеск, точно он смотрел на что-то жаркое.

— Слушай, что общего? — негромко, смотря в сторону, спросил он. — Ты соображаешь?

Он припомнил, как это было, и несправедливость ее слов задела его еще больше. Да, он вмешался, но разве от нетерпения или недоверия? Или от этой самой слабой воли? Не надо быть химиком, чтобы знать, что под дождем алебастр схватится, пропадет. Конечно, проще всего пройти мимо: двор чужой, алебастр чужой, а он просто прохожий… Но он нашел кладовщика-растяпу с пустыми, мутными глазами и объяснил ему, что бочки надо перекатить в помещение или закрыть брезентом. Это было сделано, но он недоволен собой — другой бы на его месте распалился, накричал бы на кладовщика. А он перед кладовщиком со своим дурацким характером деликатничал, был как проситель: «Закройте, пожалуйста, будьте любезны!» Что может быть хуже равнодушного труда, всяких там «авось-небось сойдет»! Нет, он мямлил перед этим типом, а должен был требовать…

А дверь! Сама же Софья Васильевна возмущалась, почему почти во всех театрах публику после спектакля выпускают не во все двери, а в одну, да еще с запертой одной створкой… Конечно, можно подождать, протиснуться, когда придет твой черед, и в эту щель и спокойно идти домой. Тут он вел себя значительно лучше — пристукнул кулаком по столу… Да, негромко, но пристукнул. Во всяком случае, толстый администратор с зеленым перстнем на безымянном пальце вскочил и побежал сам открывать вторую дверь.

И все же этот разговор с женой имел для него значение.

Он уже меньше вмешивался в работу своих сотрудников, однако это давалось ему с трудом. И, когда через два года его пригласили на станцию водной стерилизации и хлорирования, он все же нет-нет да и звонил в три часа ночи дежурному дозировщику: правильно ли поступает хлор? Ему так и казалось — дозировщик спит и вода идет без хлора. «Нет, если в меру, то это не мнительность, не недоверие, — убеждал он себя, — а правильное дело! Так и нужно относиться к работе».

С этим было, пожалуй, ясно, но в том памятном разговоре с женой было сказано о малодушии. Сказано совершенно не к месту, ни к чему, и он опроверг это по всем пунктам. Но все же возникли другие мысли, над которыми он позже стал раздумывать.

…Ничего утешительного не было тут. Как, например, не любил он, пока был в заводской лаборатории, иметь дело с растворами, которые при нагревании могли воспламениться! Делал, конечно, сам, не доверял никому.

И какие предосторожности предпринимал!.. Ни разу не загорелось, не взорвалось, а он все боялся. А как просто это делал в свою смену Акимов! Шутя, позевывая, будто это чай или газированная вода. Да что там лаборатория! Взять, к примеру, обыкновенный штепсель… Починить может, но вилку вставить — дрожь в руках: вдруг что-то не так и брызнет искра замыкания… Он как-то прочел о микробиологе, который сам привил себе чуму. Что из того, что бацилла была ослаблена… Нет, он бы не решился. И, может быть, поэтому он уважал, почитал сильных людей.

…Благословенны беседы отца за столом — первое окно в мир. Тут Лиза услышала о Николае Островском, о Павлове, о Седове. Во время войны отец показал ей газетный снимок: под охраной двух каких-то серых, скрюченных от холода мерзавцев бесстрашно шла худенькая девушка, шла босиком по снегу… И среди любимых имен у Лизы прибавилось еще одно: Зоя Космодемьянская.

Софья Васильевна поощряла это: детей надо воспитывать на больших примерах. Она нередко повторяла слова Петра Великого: «Детям следует дать образование большее, чем ты сам имеешь». Но толковала по-своему: не только образование. Да, она все-таки считала, что Михаил в жизни был излишне робок. Она любила мужа, и, может, от требовательности, которую вызывает любовь у таких женщин, как Софья Васильевна, она хотела найти в Михаиле что-то более жизнестойкое, крепкое, — сила в человеке всегда привлекательна. Возможно, это желание осталось от первого года их супружества — она тогда уже работала в школе, вела дом, а он только кончал университет, ходил в младших…

И однажды этот младший удивил. Случилось не такое большое, но все же по-своему мужественное.

…Шуваловы жили в большом трехкорпусном доме и, конечно, не знали всех его обитателей. Но в сорок первом году, во время налетов немецкой авиации, общая опасность невольно сблизила людей.

На одном из дежурств рядом с Михаилом Михайловичем оказалась незнакомая девушка — она заменила кого-то. Они сидели у полукруглого слухового окна на чердаке, которое, может быть впервые за время существования, оправдывало свое древнее название: действительно, через это окно они и прислушивались к гулу приближающихся самолетов. В серо-пепельном и тревожном свете Михаил Михайлович плохо различал товарища по дежурству — только черные блестящие глаза на смуглом лице.

От нечего делать они разговорились. Анюта жила в третьем корпусе, была на втором курсе биологического факультета, занималась спортом — плавала, бегала и держала какое-то первенство по волейболу. Ну что мог рассказать о себе Михаил Михайлович какой-то девице чуть не на двадцать лет моложе его! Ну, научный работник, кабинетный житель, женат, двое детей… Да, они живут в первом корпусе, окнами на сквер… Нет, спортом не занимается — некогда. Так, при случае, на даче или в доме отдыха, играет в волейбол.

Анюта напустилась на него: как это некогда заниматься спортом! Ведь спорт дает тонус всей жизни, ведь он…

И она заговорила убежденно, наставительно, чувствуя, что слушатель ее дитя в этом вопросе. Шувалов равнодушно внимал: все это он читал, слышал по радио не раз. А «тонус» ему просто не понравился.

— А зато я грибы прекрасно собираю! — отшутился он. — Ну просто поразительно!

В это время начали хлопать зенитки. Сухие, быстрые и мелкие разрывы то там, то здесь замигали в вечернем небе. Неизвестно было, откуда летит самолет, а может быть, много их и со всех сторон. Справа, в соседнем квартале, что-то затрещало, и красивые, нарядные огоньки трассирующих пуль непостижимо медленно стали косо подниматься с темного и узкого, как башня, дома. Где-то за спиной Шувалова и Анюты ударил близкий разрыв бомбы, и Михаил Михайлович почувствовал, как их чердак и все девять этажей под ним плавно качнулись вперед. Так и казалось: еще немного'-нажать, вот просто руками подтолкнуть — и дом плашмя, доской, упадет… Но взрывная волна отпустила, и чердак медленно, почти незаметно, вернулся на место.

Раздался гулкий стук, словно мальчишки бросили на крышу камень, и нос, смуглая щека Анюты осветились резким, невероятным светом.

|

Толкая друг друга, роняя клещи, просыпая песок, они выкарабкались через слуховое окно на крышу и побежали к «зажигалке». Ослепительная, кипящая белым сухим огнем, она лежала на краю крыши у водостока. Бомба была одна, а их было двое и с разными намерениями: Анюта хотела клещами сбросить «зажигалку» вниз, во двор, а Шувалов — засыпать песком. И то я другое было хорошо, по правилам, но вмешалась шуваловская осторожность: неизвестно еще, куда упадет бомба, если сбросить ее во двор, — хорошо, если на асфальт, а вдруг там люди, дерево… И вообще лучше, когда сам, когда на глазах это будет прикончено.

— Подождите! Подождите! — выкрикнул он. — Вот я сейчас!

|

И он засыпал «зажигалку» песком. Злой белый свет, как живой, тотчас прорвался сквозь песок, но Шувалов, встряхивая спустившимися на лоб волосами, снова и гуще начал сыпать на бомбу. Вокруг сразу потемнело. Она, потухшая, оказалась маленькой, паршивой, и Анюта, легко подхватив ее клещами, с пренебрежением сбросила с крыши. Но чуть не упала через край — клещи были не легонькие.

— Тише! Что вы! — Шувалов своей маленькой рукой порывисто схватил ее за локоть. — Вы видите, какое тут дурацкое ограждение.

— Ничего…

— Назад! — скомандовал он, не выпуская локтя. — Тоже мне… тонус!

Сейчас, когда после ослепительно яркого глаза привыкли к пепельно-серому свету вокруг, он разглядел Анюту: рослая, стройная и, пожалуй, красивая со своим смуглым румянцем во всю щеку.

Остальное время дежурства прошло спокойно, и они проговорили до отбоя о том о сем. Странное дело — у Анюты уже не было наставительного тона, когда она заговаривала о своем спорте. Улыбаясь, вспомнила, как он с силой оттащил ее от края крыши… Наступил рассвет, характерный для того времени: первыми осветились не кресты колоколен или верхние кромки высоких домов, а серебристые туловища привязанных аэростатов, высоко стоящих над Москвой. Из-за этих небесных сторожей рассвет для города был как бы более ранний, чем всегда.

Приятно вылезти на крышу после отбоя! Посветлевшее, с проступившей уже голубизной небо, свежий, не пахнущий еще бензиновым перегаром ветер, милый домашний шум — шарканье первых дворницких метел..

И радость, что город цел, что отогнали налетчиков, и эту дрянь сбросили с крыши — не прозевали, сделали как надо… Шувалов, откинув назад волосы, с удовольствием потянулся…

— Вы посмотрите, что делается! — Анюта озабоченно показала на свои локоть: ниже кромки короткого рукава виднелись два голубых пятнышка. — Однако у вас и руки! Крепкие!

— Простите, ради бога, — в голосе его было искреннее сожаление, — но я боялся, что вы…

— Ну что вы, Михаил Михайлович! — Она дотронулась до его руки и ласково взглянула на него. — За это не извиняются. Наоборот! Мне даже понравилось.

Сердито так, как маленькую, оттащили…

…Вечером дома, пока он рассказывал об этом, на лице Софьи Васильевны было какое-то равнодушно-напряженное выражение.

— Ты молодец! — просто сказала она.

— Знаешь, Сонечка, — сказал он, — даже небольшие возвышенности принято измерять от уровня моря. А если измерять от дна оврага, я уж не говорю — от пропасти, то любой бугорок может показаться Казбеком.

Михаил уже два дня ходил в военной форме — поскрипывали ремни, пахло кожей, новым сукном. Всеволод, который в эти дни был в Москве, говорил шурину:

— Все хорошо, сапоги ты только не умеешь носить!

Действительно, с непривычки было жарко и тесно икрам, и от этого походка Шувалова в чем-то изменилась.

— И ремень! — громко добавлял дядя Сева. — Надо, чтобы только два пальца можно было просунуть. А ну-ка, покажись! — Своими большими, сильными руками он вертел его. — А у тебя, милый, и все пять войдут! Нет, не гвардия! Не орел! Но ты старайся…

Как хорошо, что Всеволод был в эти дни! От его громкого, веселого голоса все шло как-то легче, незаметнее…

Поезд уходил вечером. К раннему обеду Михаил пришел со свертками. Об этом Софья Васильевна узнала позже, так как свертки он запрятал в угол передней, под вешалку. За обедом говорили о войне, об оставленной работе, иногда Михаил, вдруг вспомнив, шел к себе, брал что-нибудь то из шкафа, то из ящиков стола и клал в чемодан. Дети сидели за обедом на необычных местах — дяде Севе пришлось отвести чуть не всю сторону стола.

Пятилетний Витя, сидевший для высоты на подложенной подушке, да и Лиза, уже вытянувшаяся к своим двенадцати годам, были заняты не отъезжающим отцом, а дядей Севой, который вел разговор, балагурил. Витя, не понимая, как бы из вежливости, тоже улыбался. Его более занимал близкий к нему большой палец на правой дяди Севиной руке, державшей ложку: он был громадный и какой-то самостоятельный, как первый сук на дереве. Заметив его взгляд, Всеволод Васильевич тотчас показал Вите, как легко и просто можно оторвать этот палец, подбросить его кверху и снова приставить к руке. Это было поразительно! Витя, оставив ложку, стал дергать свой пальчик, который только назывался «большим», а был крошечным. Мать, с укором взглянув на брата, остановила сына: это можно после обеда…

— Соня! Надо еще вот соль положить, — сказал Михаил Михайлович, взглянув на солонку. — Почему-то соль в дорогу всегда забывается.

— Это смотря как собирать чемодан! — отозвался Всеволод Васильевич, отставляя тарелку. — Ты, я вот вижу, собираешь по дамскому способу. А есть другой. Мужчины, которые понаторели на командировках, за день, за два составляют подробный список вещей. Тут записывается все, до мелочей, — вплоть до зубной щетки и карандаша. За час до отъезда все это спокойно складывается в чемодан. Вот и все… Больше того — в следующую поездку нового списка составлять не нужно, надо посмотреть в старый… Ну а дамский способ: перед отъездом открыть чемодан и бросать в него все, что попадается в комнате на глаза. Многое забывается, а то и лишнее берется. В сороковом году тетя Клава приехала на съезд невропатологов — открыла чемодан, а там под бельем оказался гипсовый бюстик Тургенева. Мы все, конечно, любим его, но тащить с собой полкило гипса, — это уж, понимаешь, чересчур!

— Ну, ты всегда был женоненавистником! — сказала сестра.

— Почему ненавистником? Я просто стараюсь их понять. Вот, по военному времени и по своему холостому положению, стою в очереди у булочной. Подходит женщина, за ней вторая… Они незнакомы, молчат, но через пять минут одна другой начинают рассказывать свою биографию! Да подробно! Да с удовольствием! Ты объясни — зачем?

|

Софья Васильевна ответила, что она бы лично этого не сделала, но вообще женщины более общительны, зато они и более добросовестны. Заговорили о женском и мужском труде.

— Добросовестность бывает трогательна, — Шувалов пододвинул к себе котлеты. — Помню, покупаю галстук, и продавщица заботливо так предупреждает: «Хранить галстук надо в сухом и прохладном месте».

— Это прелестно! — громко сказал дядя Сева. — Но это пустяки в сравнении с тем, что я встретил во время нэпа в Симферополе. Только что было крымское землетрясение, и вот на рынке какая-то небритая личность продавала… порошок от землетрясения. Так, белый, вроде аспирина. Надо было посыпать вокруг себя — и все…

Обед прошел легко, весело, и Софья Васильевна была рада этому: пусть Михаил так и уедет-последнее воспоминание всегда живуче. Но не весь день был такой. После затянувшегося обеда Витю уложили спать, прилег и Всеволод, свесив большие ноги за край дивана, Лиза пошла на почту купить для отца конвертов на дорогу.

— Ну, вот и хорошо, — сказал Михаил. — Все в отсутствии. Пойдем-ка ко мне.

Он принес из передней в свой кабинет припрятанные свертки и развернул их. Книга в синем переплете с серебряной надписью «Седов», отрез темно-синей шелковой материи и маленькие желтые ботинки.

— Понимаешь, тут без меня будут дни рождения, и ребятам важно, чтобы и от отца тоже… Ну, а это тебе, — он показал на шелк, — к тридцатому сентября.

Только Софья Васильевна, зная отвращение мужа к покупкам, к магазинной толкотне, могла оценить это. А тут было даже большее: по военному времени следовало еще раздобыть ордера, не забыть промтоварные «единички»… Блестя глазами, она обняла его и поцеловала, приговаривая: «Смотри, не забыл! Не забыл!» Чтобы сделать ему приятное, все рассмотрела отдельно, а материю даже приложила к себе, похвалила. Ботинки для Вити ей показались велики, но она тотчас успокоила Михаила: это не страшно — нога вырастет.

— Погоди! Зачем ей вырастать? — Он остановил ее. — То есть она должна вырасти, но ты меня не поняла… Это к Витиному дню рождения, к маю. Чуть не год еще! Тогда дашь ему — и будет как раз по ноге.

И это было трогательно: предусмотрел… Но она поняла и другое: сейчас август, значит, Михаила не будет и в мае. Как долго!.. Слезы подступили к глазам, и она, будто рассматривая подкладку на желтеньких ботинках, склонилась над ними. Он понял все, но ничего не сказал. С минуту они стояли молча друг против друга, оба одного роста, но Софья Васильевна, как женщина, казалась выше.

— Ничего, Сонечка, ничего! — Он привлек ее к себе, и ботинок в ее руках чуть уперся ему в грудь. — Ехать надо. — Он поцеловал ее в склоненную голову. — Должен ехать… Все ведь так!.. Ну, а будет все хорошо. Война теперь уже легче — фашистов погнали. Ты ботинки спрячь, — может, я и сам Вите их подарю.

…Милый! Успокаивал…

Нет, дарила сыну она — еще в марте пришло извещение…

Потом был вокзал, вагоны, неверный, раскачивающийся вокзальный свет. И последним видением — Михаил в мешковатой для него военной форме, стоящий на площадке, и Сева с протянутой бутылкой нарзана, шагающий за тронувшимся уже вагоном.

И, когда вернулась домой, первым чувством было: дети остались одни, без отца…

Так и было. Дети подросли, а от Михаила только одно: «Без вести»…

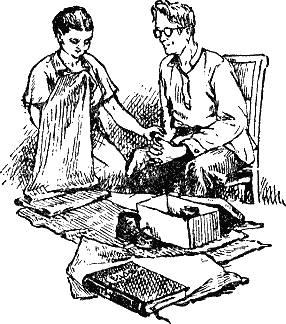

У Лизы об отце были короткие, разрозненные воспоминания детства. Память приносила то одно, то другое: елка в Доме союзов, большой, необыкновенный гриб, найденный вместе, отец за микроскопом, а она подсовывает ему школьную задачку, или в отсутствие мамы они что-то готовят на кухне…

Она видела отцов своих подруг. У Светланы был замкнутый, неразговорчивый и, наверное, решительный, строгий отец — Светлана его побаивалась. У Вари — шумный, веселый, все спорилось у него в руках: чинил дома электрические плитки, лихо красил забор на даче, ходил бойко, нараспашку.

У нее же был совсем другой отец. Все, что порознь Лиза помнила о нем, сливалось в общее чувство: добрый и неумелый. Со слов матери она знала, что отца ценили на работе, по в малом было другое: на елке в Доме союзов отец подарок для Лизы прозевал, маляры и монтеры ему грубили, плиток и замков не чинил. Нет, на Вариного папу он совсем не был похож. А как они однажды стряпали с ним! Мама ушла с Витей в Сокольники на целый день и оставила инструкцию об обеде.

И все же был чад от пригоревших макарон и сквозь чад мелкое — словно грызут семечки — потрескивание эмали в сухой, накаленной кастрюле. «Эх, что-то мы ничего не умеем!» — сказала Лиза. Она взяла вину на себя: ей было тогда одиннадцать лет, пора бы уже уметь. Но отец не принял ее великодушия. «Это все, Лизок, оттого, — сказал он, — что на настоящей военной службе я не был, всего-навсего призывался на переподготовку.

А настоящая, говорят, для житейских дел просто университет. Уж если, например, солдат пуговицу пришьет — волк не отгрызет…»

И все же он, конечно, был лучше тех, с плитками, с заборами, с пуговицами. Он был добрый, она любила его, и, главное, он был не чей-то, а ее.

И не чей-то, а ее уехал. Походил с провожающими по платформе, поулыбался, как-то незаметно попрощался — и уже в вагоне на площадке… Поезд трогается, она и мама идут следом, догоняет дядя Сева с протянутой темной бутылкой, киоск, фонарь, косой свет, на миг его взгляд поверх очков — опять косой свет, мелькание вагонов. И вот уже красный глазок на последнем…

Все…

Прошло две недели, и он будто снова явился. Наступил Лизин день рождения, и мама положила ей на стол синюю книгу — от отца. Это было удивительно! Словно сам поздравил, обнял, поцеловал в волосы, как всегда…

О Седове она уже знала — отец часто рассказывал — и тотчас стали рассматривать картинки. Ах, вот он какой! На снимке со старой фотографии стоял человек в короткой шубе с поднятым воротником. А вот его матросы — Линник и Пустошный. Тоже герои… А это уже не снимок, а рисунок художника: человек лежит на санях навзничь, и двое людей сквозь пургу на лямках волокут сани вперед, к полюсу. Курс — норд!

Даже по картинкам было так, как рассказывал отец. Но не Седов, не книга, а вот то, что не забыл, оставил, будто сам сейчас подарил!..

Часто бывает с домашними книгами — положена, переложена, смахивается с нее пыль, а так и остается непрочитанной. Прочитала ее Лиза только этой весной, чуть не пять лет спустя, и вдруг заговорила о полярнике и дома и в школе… Мальчикам бы эту книгу, но и девочки в шестнадцать-семнадцать лет ищут, ждут смелых, необыкновенных дел… И Лиза стала налево-направо давать книгу подругам, каждый раз прибавляя: «Это папа мне подарил!»

Да, спустя столько лет он опять напомнил о себе. Не было ничего общего между отцом и Седовым, но то, что он любил этого неустрашимого человека, как и она теперь полюбила его, сближало ее с отцом и как бы делало ее совсем взрослой: она думает так же, как и отец…

Все подруги прочли книгу, кроме Светланы. И, может, только перед Светланой, длинноногой девочкой в очках, Лиза впервые вслух, от всего сердца, высказала свое отношение к прочитанному. Свое и отцовское вместе. Она запомнила этот день.

…Было воскресенье. Над парком культуры стояли белые круглые облака, и узкие голубые лодочки-качели свечкой взлетали к ним. Лиза и Варя, стоя по краям лодки и попеременно упираясь ногами, раскачивали ее все выше, все круче. Иногда от хохота, от изнеможения Лиза пропускала свой черед упереться и качнуть. На Светлану нельзя было смотреть без смеха: она сидела в середине лодки согнувшись, судорожно держась за голубые борта, и каждый раз, как лодка становилась вертикально, пронзительно взвизгивала и закрывала глаза.

— Слушай, Светланка! Нет, слу… — Лиза давилась смехом. — Ну зачем ты глаза закрываешь? Ви… ви… визжи лучше с открытыми!

Потом они играли в волейбол, купались.

В парке стояло великое множество столбов с указателями и объявлениями, и даже было как-то досадно читать их: всего за день не увидишь, везде не побываешь. Лиза вдруг остановилась перед одной афишкой — в каком-то тут зале сегодня будет лекция о Седове.

— Седов! — проговорила она, не двигаясь.

— Ну и что? — простодушно спросила Светлана.

Лиза молчала, а Варя, которая бывала у Шуваловых дома, сказала Светлане:

— Ну как же! У нее портрет его висит над столом!

Она сказала это улыбаясь, но как о непреложном, как о том, что должно быть. Она часто спорила с Лизой, не соглашалась с ней, но в душе чувствовала, что Лиза как-то старше ее, умнее, лучше. И, если Лиза что делала, значит, так и надо делать. Вот Седов… У Лизы над столом висело три портрета: Павлов с квадратной подстриженной бородой, худощавый, в форме бригадного комиссара Островский и человек в меховой куртке. Первые два портрета и Варя бы повесила — этих двух все знают, любят, — но вот тот, в меху, с глазами, сощуренными от яркого снега… Но то Варя, а у Лизы были свои доводы.

— Почему? — опять спросила Светлана.

Лиза посмотрела на нее и промолчала — после смеха и визга как-то трудно было начать говорить об этом. Они пошли по дорожке к павильону с мороженым, видневшемуся под купой деревьев. Зубчатый полотняный навес павильона трепетал под ветром и отсюда напоминал палубу парохода.

— Жалко, что начало лекции в семь часов, — сказала Лиза, — придется второй раз приходить.

Светлана, недоверчиво улыбаясь, пожала плечами, и тут Лиза бурно, быстро, блестя глазами, стала говорить о Седове. Она говорила путано — прочитанное перебивало друг друга, но можно было понять, что этот человек принадлежит к тому же неукротимому, настойчивому и благородному племени, к которому принадлежали и Павлов, и Островский, и Кошевой, и Зоя…

И, может, не разбросанные слова Лизы, а живое воображение девушек помогло им увидеть бескрайний снежный простор, бескрайнюю белую тишину, освещенную морозным солнцем, и одинокие сани с лежащим на них человеком.

— Понимаете, — Лиза разрумянилась и махала руками, — он уже больной, в цинге, матросы Линник и Пустотный его спрашивают, не вернуться ли обратно. А он одно твердит, одно: «Курс — норд…» Опять спрашивают: ведь его же жалеют, не довезут до полюса. А он… — Лиза замигала глазами и отвернулась. — А он, — голос прервался, — только одно: «Курс — норд…»

Когда сели за мороженое, у всех троих были влажные глаза. Не поднимая головы, смотрели только на желтые, розовые, белые шарики у себя на блюдце. Но потом это прошло. Кусочек мороженого, упал Светлане за вырез платья, и она вскрикнула. Варя, покосившись на Лизу, неодобрительно посмотрела, на застенчиво улыбающуюся Светлану. Но лицо у самой Лизы было уже спокойное, светлое, обыкновенное. Лиза неожиданно сказала:

— Нет, Светланка, я тебя люблю!

Домой в тот день Лиза вернулась гордой, повзрослевшей и даже высокомерной: она заступилась за своего и отцовского героя. К вечеру подумала: «Путалась что-то, можно было бы лучше…» А через несколько дней и это забылось, синяя книга утихомирилась на полке, а девчонки теперь бегали в кино и обсуждали новую картину: красавицу любят трое, а она никого! Может ли так быть?

Но, когда через месяц мать сказала о Завьяловске, Лиза увидела в этом не только поездку, а путешествие, так как была цель, — да, для них большая цель: отец…

— И я с тобой! — сказала она. — Курс — норд…

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |