"Возвращение резидента" - читать интересную книгу автора (Шмелёв Олег, Востоков Владимир)

ГЛАВА 27 С поличным

Психологи и социологи, занимающиеся изучением различных пенитенциарных систем, принятых в разных странах в разные времена, расходятся — порою очень сильно — в оценке того или иного типа тюрем, установленного в них режима и эффективности разнообразных методов перевоспитания правонарушителей. Но все исследователи согласны в частном вопросе, касающемся одиночного заключения. Признавая его самым тяжким видом наказания и констатируя, что не все одинаково его переносят, специалисты установили прямую взаимосвязь между уровнем интеллекта заключенного и степенью приспособляемости к одиночному заключению. Чем ниже интеллект узника, тем быстрее и разрушительнее действует на его психику одиночка. Приученный к размышлению ум, удовлетворяющийся самопознанием дух несравненно более стойко переносит полное отсутствие контактов с людьми.

Брокман не обладал высоким интеллектом. Выражаясь изящным слогом, сады его воображения заросли дремучим чертополохом и не плодоносили, а в темные заводи его души не проникал животворный солнечный свет. И хотя камера, где он содержался, скорее напоминала обыкновенную комнату — ничего лишнего, но все необходимое есть — и имела площадь не менее двенадцати квадратных метров, и несмотря на то, что предыдущая жизнь сделала из него законченного индивидуалиста, Брокман, запертый в четырех стенах впервые за тридцать семь лет своего существования, испытывал такое чувство, словно его телу тесно в собственной оболочке, и ощущал острую потребность хотя бы молчаливого общения с живым существом.

Уже не с каждым днем, а буквально с каждым часом все нетерпеливее он ожидал, что его позовут на допрос. Но его не звали. Он начинал злиться, но тут же говорил себе: сам виноват, не надо было заявлять, что отказываешься давать дальше какие-нибудь показания. Он жалел, что, решив отращивать бороду, отказался от парикмахера, а менять решение считал малодушным.

Он пробовал отвлечься, вызывая в памяти картинки из прежней жизни. Но картинки невозможно было остановить и разглядеть, они мелькали, наползали друг на друга и сливались в серое пятно. Он стал просыпаться по ночам по пять-шесть раз. Наконец — чего уж он никак не предполагал — от него ушел аппетит. Тут он понял, что может стать одним из тех неврастеников, которых, как сказано выше, презирал. Всегда тщательно заботившийся о своем здоровье, ибо хорошее здоровье при его профессии было первейшей необходимостью, Брокман с нараставшим беспокойством отмечал, что день ото дня все больше худеет. С ним произошла еще одна странность: ему противен стал дым табака, и он бросил курить.

Он отмечал сутки царапинами на стене. С 14 июля таких царапин уже накопилось одиннадцать. 26 июля в неурочный час между обедом и ужином, когда Брокман лежал на койке, закинув руки за голову, — в двери камеры неожиданно загремел ключ. Именно загремел, хотя в обычное время, когда приносили еду, звук открываемого замка, который был хорошо смазан, воспринимался совсем не громким.

Брокман рывком вскочил на ноги и застыл, вытянув руки по швам и сжав кулаки. В его позе не было воинственности — одно напряжение.

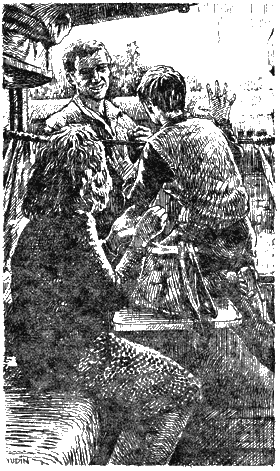

Дверь отворилась. В камеру вошел Михаил Тульев…

Что испытал Брокман при этом появлении, словами передать невозможно. Михаил видел, как гладкий сухой лоб Брокмана вдруг покрылся крупными каплями пота, капли слились, и пот побежал вниз, на глаза, а Брокман смотрел не мигая, и его неподвижный взгляд был пуст.

Михаил прикрыл за собою дверь и стал перед Брокманом в трех шагах. Так они стояли долго, не менее минуты. Наверное, если бы в это время раздался взрыв или к лицу Брокмана поднесли бы горящую спичку, он ничего бы не почувствовал, не услышал. Он был в шоке.

— Здравствуй, — сказал Михаил.

Брокман молчал. Михаил обошел его, сел на табуретку к столу. Брокман повернулся к нему, как манекен, и лицо у него было как у манекена.

— Ты меня узнаешь? — спросил Михаил.

— Мишле, — тусклым, совершенно без всякого выражения голосом сказал наконец Брокман. Он вспомнил фамилию, под которой Монах представил Михаила при их официальном знакомстве перед отъездом в Швейцарию. Настоящей фамилии Брокман, должно быть, так и не узнал.

— Садись, поговорим, — сказал Михаил.

Брокман послушно сел на койку, не сводя с него немигающих глаз. Михаил вынул из кармана сигареты — французские «Голуаз», крепкие, их он всегда предпочитал другим. Это была последняя пачка из привезенных им.

— Кури.

— Почему?.. — явно не услышав его, спросил Брокман. Понятно, что он хотел сказать: «Почему ты здесь?»

Михаил сказал:

— Я приехал домой.

Брокман наконец вышел из шока.

— Кто ты, Мишле? — спросил он почему-то шепотом.

— Советский разведчик.

— Ты работал на них?

— Говори нормально, — сказал Михаил. — Успокойся. Что-то ты сдавать начал.

— Ты советский? — Брокман никак не мог уложить это в своей голове.

— Я уже сказал: ты плохо соображаешь.

— Ох, кретины, какие кретины! — Облокотившись о колени, Брокман обхватил голову руками и застонал.

— Ты сейчас, как в Гштааде, — сказал Михаил. — Помнишь, когда увидел тех типов, от Алоиза?

Это подействовало на Брокмана так, словно ему дали понюхать нашатыря.

— Зачем тебя ко мне прислали? — подняв голову, спросил он совсем другим тоном, уже готовый к сопротивлению.

Михаил посмотрел на него, не скрывая презрения.

— По делу. Но я и сам бы тебя навестил.

— По-дружески? — усмехнулся Брокман.

— Ты, оказывается, еще и свинья, — сказал Михаил. — Память у тебя хорошая, а Гштаад забыл?

— Спасибо хочешь услышать?

— Тебя бы уже давно черви съели, но я не об этом. — Михаил прикурил сигарету от зажигалки, затянулся раз, другой. Он хотел быть поспокойнее. Оторвал от пачки кусок плотной обертки, свернул на пальце кулечек — для пепла. И сказал: — Помнишь, ты рассказывал в Гштааде, как людей на тот свет спроваживал?

— Я врал, фантазировал, — зло ответил Брокман.

— Может, и так. Но про старика, которого железкой в висок, — это ты не врал. Фамилию его не помнишь?

Брокман не понимал, почему вдруг речь зашла о каком-то старике, которого он когда-то убрал между делом и давно забыл о нем и думать и фамилию которого действительно не мог вспомнить. А когда Брокман чего-нибудь не понимал, он сразу терял почву под ногами. Он не знал, что говорить этому Мишле, который оказался совсем не Мишле.

— Я тебе напомню, — сказал Михаил. — Фамилия старика была Тульев, Александр Тульев. Это мой отец.

Брокман помолчал, соображая, и снова сник.

— Но это чистая случайность… я же не знал…

— Скотина.

Последнее слово Михаил произнес тихо, как будто не для Брокмана, а для себя. И он совсем не ждал того, что произошло дальше.

Брокман повалился на койку, закрыл лицо руками и заплакал. Он всхлипывал, плечи его вздрагивали.

|

Михаил встал и начал ходить между столом и дверью, время от времени взглядывая на Брокмана, на его вздрагивающие плечи. Он был взволнован. Когда плачут такие, как Брокман, — это не пустяк, это не всякому дано увидеть. Не потому он лил слезы, что ему напомнили о давнем преступлении. Что для него какой-то старик, хотя бы и оказавшийся отцом человека, спасшего ему жизнь? Так, частный случай. Над всей своей изломанной, страшной жизнью плакал Брокман. И, как тогда, в курортном городке Гштааде, Михаил почувствовал к нему странную, смешанную с презрением, горькую жалость. И вновь, как тогда, подумал, что сам мог бы попасть в такое положение, не окажись к нему судьба чуть милостивее. Михаил остановился перед койкой. Брокман теперь не всхлипывал, он только тяжело дышал.

— Не раскисай, — сказал Михаил.

Брокман повернулся и лег лицом в подушку.

— Я не квитаться с тобой пришел, — сказал Михаил. — Дело есть.

— Говори, — совершенно спокойно, без всякого надрыва, отозвался Брокман.

— Ты напрасно молчал на допросах.

— Я не молчал.

— Но главного не говорил.

— Не знаю, что главное.

— Врешь.

— Чего ты хочешь? — Брокман сел. Лицо его было очень усталым.

— Имей в виду: если человек добровольно сознается во всем на следствии, суд это учитывает.

— При чем здесь суд?.. Тебя послал тот, который меня допрашивал?

— Да.

— Ему нужен мой тайник, понимаю.

— Не только.

— Ладно. Пусть вызовет.

Брокман в присутствии Павла Синицына рассказал Маркову все, о чем умалчивал раньше, — и о тайнике, заложенном в лесу, и о том, что передал дипломату в сигаретной коробке пленку со снимками, сделанными в квартире академика Нестерова и в районе села Пашина, и со схемой местности, на которой помечен тайник.

В конце его долгого рассказа Марков задал Брокману несколько вопросов.

— То, что вез Воробьев, нужно было там же спрятать или в другом тайнике?

— Где-нибудь недалеко. Но ни в коем случае не вместе. Я выбрал там подходящую точку. На схеме она тоже отмечена.

— Дипломат понадобился, потому что вы лишились рации?

— Пленку я все равно обязан был передать. У меня остался дубликат.

— Где он?

— Дома у Стачевской. Надо показать, сами не найдете. Там и письмо Суховой.

— Дипломат вам нужен был лишь для этого?

— Нет. Когда пропала рация, оставалась связь только через него. Было бы радио — не было бы открыток и всех этих телефонных переговоров.

— Если бы все сошло благополучно с Воробьевым — что дальше?

— Шестого июля Стачевская позвонила бы по телефону.

— Дипломат и так знал, что Воробьев взят. У Воробьева был билет на самолет, его группа улетела пятого ночным рейсом.

— Звонок был обязателен в любом случае. Раз не позвонила — значит, взяли и ее.

— Стало быть, и вас?

— Мой контрольный срок — десятое июля.

— Тоже звонок?

— Да.

— А потом?

— Потом бы меня списали.

— Видите, что вы наделали своим молчанием.

— Виноват.

Марков посмотрел на часы — было без четверти девять. Начинало смеркаться.

— Найдете тайник ночью?

— Могу, — сказал Брокман.

Марков отправил его в камеру, предупредив, что скоро за ним придут.

— Да-а, Владимир Гаврилович, если бы этот подлец сразу все выложил, шестого июля можно было бы сочинить хороший сюжет, — сказал Павел.

— Ты-то уж, пожалуйста, без «если бы». — Не скрывая досады, Марков бросил на стол карандаш, который вертел в пальцах. — Сколько езды до Пашина?

— Тогда мы добрались за час с небольшим.

— Семенов еще здесь?

— Домой вернулся.

— Захвати кого-нибудь. Поезжай с Брокманом. Проверь. Если тайник цел — не нарушайте. Отбери одну батарейку. Завтра с утра организуй там наблюдение.

— Слушаюсь, Владимир Гаврилович.

— На обратном пути заедете к Стачевской, возьмете пленку.

— Понял, Владимир Гаврилович. Может, Михаила пригласить?

— Ты же Марию вызвал.

— Они с Сашкой еще не приехали. Завтра утром.

— Ну, как знаешь… Только захочет ли он…

— Захочет, Владимир Гаврилович.

Тайник Брокмана оказался в целости, Павел убедился в этом и оставил все, как было, взяв только одну батарейку — для анализа.

У Маркова не было уверенности, что кто-то обязательно явится за спрятанными батарейками. Но он надеялся на это.

Что давало надежду? Он рассуждал просто. Главное: со стороны тех, кто все это организовал, было бы неразумно оставлять содержимое тайника на произвол судьбы.

Однако изъятие батареек связано с риском: можно попасть в засаду.

Ставя себя на место противника, Марков пытался определить, какие соображения перевесят. И получалась такая картина. Во-первых, раз они послали Воробьева, значит, считали, что до пятого июля Брокман не был известен советской контрразведке. Во-вторых, арестованный Брокман не станет сообщать о тайнике — это равносильно самоубийству. Никаким иным путем о существовании тайника чекисты узнать не могут.

В общем, исходя из этого, надежду свою Марков не считал беспочвенной.

Господин с симпатичной таксой до 2 августа никуда из пределов Москвы не выезжал. 2-го он отправился за город, но совсем не в том направлении, где его ждали, — по Минскому шоссе. С ним в машине, кроме таксы, была молодая женщина. Километрах в пятидесяти от города они съехали на проселок, оставили машину и немного погуляли. А потом вернулись в Москву.

3 августа черный «мерседес» с тем же экипажем в девять часов утра свернул с кольцевой дороги на Горьковское шоссе, в десять миновал городок, где до недавнего времени жила Линда Николаевна, а в четверть одиннадцатого машина была в районе села Пашина. Дипломат поставил ее на лугу в тени большой скирды сена.

Женщина взяла таксу за поводок и вышла из машины. Дипломат открыл лежавшую на сиденье большую спортивную сумку с наплечным ремнем, достал несколько фотографий — это были изображения местности, лежавшей перед его глазами: луг, окаймленный лесом. На одной из фотографий — опушка леса и высокий дуб, стоящий особняком. Потом он сличил местность с чертежом, лежавшим между карточками.

Посмотрев снимки и чертеж, дипломат взял сумку и пошел следом за женщиной. Песик, в котором, вероятно, проснулся подавленный городским существованием охотничий инстинкт, тянул поводок так сильно, что женщине стоило труда идти шагом, а не бежать.

До леса было не больше километра, но прежде чем дипломат увидел дерево, отмеченное на чертеже крестиком, им пришлось гулять долго.

Павел Синицын связался с консульским управлением Министерства иностранных дел в начале десятого — сразу, как только стало ясно, что дипломат направился к тайнику. Чтобы соблюсти все правила, регламентирующие действия официальных представителей властей страны пребывания по отношению к лицам, обладающим дипломатическим иммунитетом, потребовалось время, но в половине одиннадцатого из Москвы по маршруту черного «мерседеса» уже выехали два автомобиля. В одном из них сидел Павел Синицын, в другом — сотрудник консульского управления и сотрудник посольства, соотечественник дипломата с собачкой.

Отыскав дерево, под которым был тайник, дипломат велел женщине прогуляться в сторону шоссе, а сам, достав из сумки литой железный туристский топорик, приступил к делу. Дерн над ямкой, в которой покоились батарейки, был уложен так искусно, что он не скоро определил это место, дважды начиная копать не там, где нужно, но в конце концов нашел.

Когда, откинув рыхлую, не успевшую слежаться землю, он увидел коробку, за спиной у него кто-то деликатно кашлянул. Дипломат, не поднимаясь с колен, оглянулся. Над ним стояли двое молодых людей, рослые, плотные. Они смотрели на него и молчали.

Он положил топорик в сумку и хотел ее закрыть, но один из молодых людей сказал:

— Просим вас, оставьте все, как есть.

— Вы не имеете права ни задерживать меня, ни тем более обыскивать, — сказал он, вставая.

— Мы знаем, — скромно согласился молодой человек. — Мы только убедительно просим вас оставаться на месте. Скоро сюда приедут другие люди, вы с ними и поговорите.

Вид вежливых молодых людей не оставлял сомнений, что бросить все и уйти они ему не позволят, и дипломат, рассеянно поглядев в сторону шоссе, где на лугу гуляла женщина с таксой, сказал:

— Мне нужно поговорить с женой.

— Пожалуйста.

Один из них сходил за его женой. Дипломат сказал ей, чтобы она шла к машине и ждала его там. Она была испугана, но старалась этого не показывать.

Жена дипломата еще не успела достигнуть скирды, в тени которой стоял «мерседес», когда на шоссе появились две машины, шедшие на одинаковой скорости со стороны Москвы. Они свернули на луг прямо через кювет.

Всю дорогу Марии не давала покоя мысль: как-то встретятся сын с отцом? Саша знал отца по единственной фотографии, которую еще лет семь назад привез Марии по ее просьбе Павел. Мария карточку увеличила, отдала в ретушь и повесила портрет на стене в комнате сына. А получил ли Михаил карточку Саши, которую она передавала через Павла, и можно ли ему иметь ее при себе, Мария не знала.

Долгие годы она по необходимости должна была скрывать от Саши правду об отце, придумывала всякие романтические истории о полной опасностей работе на Севере, но по мере того, как сын рос, делать это ей становилось все труднее. И все больше росло чувство невольной вины перед сыном. Особенно больно было, когда однажды Саша пришел со двора заплаканный и рассказал, что мальчишки, его дружки, не верят ему, говорят, что пусть он не сочиняет сказки про Север, что все это враки и никакого законного отца у него не было и нет. Мария постаралась объяснить ему, что эти недобрые мальчики только повторяют слова каких-то недобрых взрослых и не стоит обращать на них внимания. Она уверяла, что настанет день, и Саша обязательно увидит своего отца, и отец обнимет и поцелует его.

И вот этот день настал, пришла эта долгожданная минута. Поезд щелкал колесами по стрелкам на подходе к Рижскому вокзалу.

Саша, взявшись за поручень, привстал на приступке у окна, Мария стояла рядом, обняв его за плечи.

Встречающих на перроне было мало.

Мария увидела Михаила прежде, чем он увидел ее. Сердце у нее стучало часто-часто, она слышала этот стук. Во взгляде мужа, перебегающем от окна к окну, ей почудилась неуверенность и тревога — наверное, он боялся, что они не приедут, задержатся.

|

Потом и Михаил увидел их, замахал рукой, улыбнулся и зашагал вровень с окном. И тогда Саша вдруг закричал:

— Папа! Папа!

И так плотно прижался к стеклу, что нос его сплюснулся и побелел.

Поезд стал. Мария, опередив неторопливых соседей по вагону, следом за Сашей быстро пробралась к выходу.

Михаил схватил правой рукой Сашу, левой взял у Марии чемодан.

Она обняла Михаила и сына. Они стояли и все трое плакали.

Пассажиры, проходившие мимо, поглядывали на них с неким снисходительным пониманием. Но пассажиры не могли их понять, потому что не знали, какой длинный путь пройден, прежде чем обнялись эти родные друг другу люди.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |