"Бравый солдат Швейк в плену" - читать интересную книгу автора (Гашек Ярослав)

I

Бравый солдат Швейк страдал ревматизмом, так что эту главу можно было бы назвать «Война и ревматизм». Война застала Швейка с его славным прошлым в постели. В шкафу висели его старые парадные брюки и фуражка с вылинявшим девизом: «Fur Judische Interesse» — «В интересах евреев» [1], которую сосед всегда брал у него в долг во время маскарадов и других развлечений, связанных с переодеванием.

Итак, бравый солдат Швейк недавно снял военную форму и открыл маленький обувной магазин на Виноградах, где вел благочестивый образ жизни и где у него регулярно раз в год от ревматизма распухали ноги.

Всякому, кто заходил в его лавку, чтобы починить обувь, бросался в глаза лубочный портрет Франца-Иосифа, висевший как раз напротив двери.

Это висел сам верховный главнокомандующий, глуповато улыбаясь всем Швейковым заказчикам. Это висел тот, кому Швейк хотел служить до последней капли крови и благодаря кому он предстал перед высшей призывной комиссией, поскольку военное начальство представить себе не могло, чтобы, находясь в здравом уме, можно было добровольно жертвовать жизнью за государя императора.

В полковой канцелярии хранился документ № 16112 с заключением высшей призывной комиссии о бравом солдате Швейке.

Его преданность государю императору была расценена как тяжелый психический недуг; при этом комиссия опиралась всецело на заявление штабного врача, который, когда речь зашла о Швейке, сказал служителю: «Позовите этого идиота». Напрасно твердил бравый солдат Швейк, что он не уйдет из армии, что хочет служить. У него обнаружили какой-то особенный выступ на нижней кости лобной пазухи. Когда входивший в состав комиссии майор сказал: «Вы исключительный идиот; наверно, рассчитываете попасть в генеральный штаб», Швейк добродушно спросил: «Вы думаете, господин майор, я один туда попаду?»

За это его посадили на восемь дней в одиночку. Там его три дня забывали кормить. А когда срок, наконец, кончился, Швейка доставили в полковую канцелярию и выдали ему белый билет, где было сказано, что он уволен вчистую по причине идиотизма. Два солдата отвели его опять наверх — за вещами -. и потом вывели из казармы.

У ворот Швейк бросил чемодан на землю и воскликнул:

— Я не хочу уходить из армии! Я хочу служить государю императору до последней капли крови.

Провожатые ответили на эти исполненные энтузиазма слова тем, что ткнули его кулаком под ребра и с помощью нескольких казарменных лодырей выволокли за ворота.

Швейк очутился на штатской мостовой. Неужели он больше никогда не услышит, стоя на казарменном дворе, как духовой оркестр разучивает «Gott ег-halte» [2]? Неужели больше никогда никто не ткнет ему на учебном плацу кулаком в живот и не скажет: «Ешь меня глазами, скотина, ешь меня глазами, а не то я из тебя отбивную котлету сделаю!»?

И неужели поручик Вагенкнехт никогда не скажет ему: «Sie, bohmische Schweinhund mit ihren roten Meerschweinnase» [3]? Неужели эти чудные времена больше не вернутся?

И бравый солдат Швейк решительно направился к мрачному серому зданию казармы, построенному императором Иосифом II [4], который смеялся над намерением лихтенштейновских драгун спасти народ при помощи католицизма и в то же время хотел при помощи тех же драгун сделать чешский народ счастливым путем германизации. Чешских солдат во дворе казарм гоняли сквозь строй за то, что они говорили по-чешски, и немецкие капралы старались с помощью зуботычин познакомить чешские горячие головы с некоторыми красотами немецкого стиля, с Exerzierregelями [5], с nieder, kehrt euch, trotte [6] и т. п. Из этих казарм просачивались наружу, вызывая запросы в парламенте, сведения о частных случаях издевательства над рекрутами. Запросы залеживались в кабинетах военного министерства, а воробьи по-прежнему пачкали стены казарм, причем можно было подумать, что это делает черно-желтый австрийский орел.

Итак, бравый солдат Швейк решительно вернулся обратно под крыло этого орла.

На войне много не поговоришь! Швейка только для приличия спросили, чего ему надо в казармах — ему, человеку штатскому, белобилетнику, и, когда он доложил, что хочет служить государю императору до последней капли крови, его опять выставили за дверь.

|

Возле казарм всегда стоит полицейский, это вполне естественно. Отчасти это его обязанность, отчасти же его тянет к казармам его прошлое: здесь ему вдолбили в голову понятие долга по отношению к государству, здесь научился он разговаривать на ломаном немецком языке и здесь же что-то австрийское окутало и обволокло вместо фосфора серое вещество его головного мозга.

— Я хочу служить государю императору! — закричал Швейк, когда полицейский схватил его за шиворот и повалил на землю. — Хочу служить государю императору!

— Не орите, а не то глотку заткну, — посоветовал полицейский.

— Хочу…

— Придержите язык! Да что это за канитель в конце концов? Арестую вас именем закона.

В участке бравый солдат Швейк сломал стул, а в изоляторе — нары. Полицейский запер его и ушел. Швейк остался в мире и тишине среди четырех голых стен здания уголовного суда, куда его отправили сразу за несколько преступлений.

Прокурор решил сделать из Швейка политического преступника. Прежде всего он стал доказывать, что Швейк кричал что-то о государе императоре в связи со всеобщей воинской повинностью («Я хочу служить государю императору»), чем вызвал скопление народа и шум, так что потребовалось вмешательство полицейского. Выкрики Швейка о государе императоре, хоть обвиняемый и пытался приписать им противоположное, серьезное значение, вызывали общий смех зрителей: значит, Швейк совершил преступление против общественного спокойствия и порядка. По мнению прокурора, Швейк делал это умышленно. «А то, что он, — гласило обвинительное заключение, — оказал сопротивление полицейскому, говорит о том, что арестованный вынашивал преступный замысел, а именно — намеревался учинить бунт. То, что он ломал мебель в изоляторе, также является преступлением: это порча чужого имущества». Казна оценила деревянные нары в двести сорок крон — сумма, за которую можно было бы поставить в изоляторе по меньшей мере кровать красного дерева.

Но тут вмешалась медицинская экспертиза: она опиралась при этом на заключение военной врачебной комиссии, освободившей Швейка от военной службы. Целых два часа шел спор о том, полный идиот Швейк, или только страдает умственным расстройством, или же, возможно, вполне нормален.

Доктор Славик отстаивал тот взгляд, что человек может сразу превратиться в идиота, не отдающего себе отчета в своих поступках.

— Я это знаю по своему собственному опыту, — сказал он, — на основании своей многолетней судебной практики.

Тут экспертам принесли от Брейшки завтрак; при виде жареных котлет врачи пришли к выводу, что в случае со Швейком дело идет действительно о тяжелом случае длительного умственного расстройства.

Доктор Славик хотел что-то прибавить, но раздумал и, заказав четвертинку вина, подписал заключение медицинской экспертизы.

Приводим из этого заключения пункт, относящийся к государю императору.

«Судебная медицинская комиссия считает, что обвиняемый Швейк, давая понять посредством разных выкриков о своем желании служить государю императору до последней капли крови, действовал так по слабоумию, так как судебная медицинская экспертиза полагает, что нормальный человек всегда стремится избежать участия в войне. Любовь Швейка к государю императору — явление анормальное, свидетельствующее о его психической неполноценности». Швейка выпустили. Он облюбовал маленький кабачок напротив казарм, из которых его когда-то выгнали. И частенько ночью запоздалым прохожим случалось видеть, как мимо казармы крадется таинственная фигура, которая вдруг с криком: «Хочу служить государю императору до последней капли крови!» — бросалась бежать и исчезала в темноте улиц.

Это был бывший бравый солдат Швейк. Как-то поутру зимой его нашли возле казарм лежащим на тротуаре. Рядом валялась пустая бутылка с этикеткой: «Императорская водка». Швейк, лежа на снегу, громко пел. Издали это звучало то как зов о помощи, то как воинственный рев индейцев племени сиу [7].

горланил Швейк тихим утром, с наслаждением барахтаясь на засыпанном снегом тротуаре. Он заболел ревматизмом.

После четырех лет штатской жизни Швейк встретил войну в постели. Последние годы Австрия — государство, с политической точки зрения, весьма любопытное и даже просто забавное — медленно готовила себе гибель. У нее не было другой заботы, кроме как стать никому не нужной. Честолюбие Австрии сводилось к тому, чтобы выступать в роли облинявшей курицы, за которой гоняется по двору кухарка с ножом в руке.

А у бравого солдата Швейка был ревматизм. Австрия объявила войну, забыв, что со штыком можно сделать все что угодно, только нельзя на него садиться. Но у Австрии был бравый солдат Швейк.

Когда разнеслась весть о мобилизации, ученик Богуслав как раз натирал Швейку ноги ихтиоловой мазью, а Швейк, стиснув зубы, бормотал: «Сербы, сербы…»

Под вечер к нему зашел сосед Билек, мастер по зонтам.

— Вот, пожалуйте, — воскликнул он еще в дверях, размахивая каким-то листком. — Через двадцать четыре часа я должен быть в полку. Окаянные!

И Билек заговорил, как тысячи и тысячи других. Государя императора он назвал старым мошенником, шельмой, на которого пулю и то жалко тратить. Швейк во время этого громкого разговора почувствовал, как у него мучительно задергались пальцы и в ногах поднялась ломота.

— Господи Иисусе! Что ты говоришь? — простонал он. — Это меня мучит, все равно как болезнь. Когда я маршировал из Тридента в Вале ди Калоньо в сорокаградусную жару — пятьдесят километров на высоте двух с половиной тысяч метров… Император — молодец. Господи Иисусе, какое мученье!… Понимаешь, у меня ноги будто в раскаленных клещах…

Но Билек выкладывал свое мнение: император — старый гуляка [10], негодяй; если в Сараеве [11] шлепнули наследника престола, так зачем тот туда полез? А теперь вот его, Билека, отрывают от жены и детей — и чтоб он стрелял в сербов. А зачем стрелять, ради кого, почему, с какой стати он должен стрелять? Сербы ничего плохого ему, Билеку, не сделали. Значит, в угоду какому-то приятелю болтуна Вильгельма [12]? В конце концов этот старый бездельник прикажет стрелять в отца родного.

Швейк не слушал: боль пронизывала все его существо. Ревматизм совсем оттеснил на задний план государя императора, на мгновение подавив верноподданнические мысли. А где-то далеко над Австрией навис новый Кралов Градец [13].

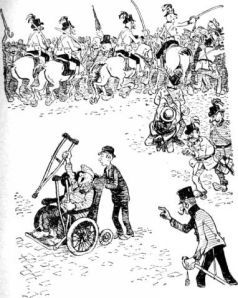

На другой день, еще прежде чем доктор Гош успел по случаю объявления войны выразить наместнику от своего имени трусливо-верноподданнические чувства, бравый солдат Швейк по-своему проявлял лояльность на запруженных народом пражских улицах. Взяв у Стоупня на подержание коляску, в каких санитары возят паралитиков, он велел ученику Богуславу катать его по Праге. Разъезжал по городу, держа в каждой руке по костылю и крича взволнованной толпе:

— На Белград, на Белград!

Прохожие с хохотом присоединялись к нему. Возле музея какой-то еврей крикнул «Halt!» [14] и принял первый удар. На углу Краковской толпа поколотила трех офицерских денщиков. Затем процессия, распевая «Не мелем, не мелем» [15], дошла до Водичковой, где бравый солдат Швейк, с трудом поднявшись в коляске, крикнул, размахивая костылями:

— Еще раз: на Белград, на Белград!

Но тут в толпу врезалась конная и пешая полиция.

Через пять минут Швейк в своей коляске и его ученик были единственными штатскими в море полицейских мундиров.

|

|

Около его коляски встретились полицейский комиссар Клима [16] с инспектором конной полиции Клаусом.

— Удачная охота, — приветствовал коллегу Клима.

— Удачная, — подтвердил Клаус.

— Вылезайте! — приказал Швейку еще какой-то усатый полицейский офицер.

— Не могу. У меня ревматизм. Я…

— Молчать! — гаркнул комиссар Клима. — Все понятно. Вытащить его из коляски.

Четверо полицейских бросились на Швейка, а шесть конных и двенадцать пеших поволокли на Водичковую улицу ученика Богуслава, ревевшего на весь околоток:

— Хозяин, хозяин, они меня уводят!

В это время четверо полицейских с редким чиновничьим усердием пытались поставить ревматика Швейка на ноги. Стиснув от боли зубы, Швейк твердил:

— Не могу…

— Положите этого симулянта в коляску, — послышался новый приказ, выполненный с такой готовностью, что у Швейка лопнул на спине пиджак и подкладка жилета, а разорванный воротник остался в руке у одного из полицейских.

Двое полицейских повезли коляску с редким трофеем, толкая ее сзади, а двадцать других шли рядом; по обе стороны, нахохлившись, ехали в виде почетного эскорта восемь конных рыцарей.

Петушиные перья развевались в воздухе, кони ржали, процессия тянулась в полицейское управление, и бравый солдат Швейк начал добродушно улыбаться. Он чувствовал, что ноге его становится все легче. Он мог без боли пошевелить пальцами в сапоге. Да, Швейк стоял перед сложной научной проблемой: чем ближе они подъезжали к полицейскому управлению, тем меньше давал себя знать ревматизм.

Оказавшись лицом к лицу с полицейским аппаратом, ревматизм исчез! А когда закрылись ворота управления на Варфоломеевской, бравый солдат Швейк попытался выскочить из коляски. Это было расценено как новое доказательство симуляции.

— Отвести его наверх, — приказал комиссар Клима, и через минуту Швейк очутился в следственном отделении государственной полиции города Праги.

Вот чем кончилась его манифестация.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |