"«На суше и на море» - 67-68. Фантастика" - читать интересную книгу автора (Колпаков Александр, Грешнов Михаил, Гурский...)

Олег Гурский ЗВЕЗДНАЯ ВЕТВЬ ПРОМЕТЕЕВ

|

Никто не мог объяснить, как Юлий Странников попал в экспедицию, отправлявшуюся на Плутон. Этот человек был столь хрупкого телосложения, что в астронавты никак не годился. Да и профессия у него была чисто земная, кабинетная — философ. Правда, сам он считал себя космофилософом. Кроме того, владел еще двумя-тремя специальностями, которые могли бы пригодиться в условиях космического строительства. И все же товарищи, с которыми он летел на Плутон, поглядывали на тщедушного, необщительного, всегда задумчивого молодого человека — одни с недоумением, другие с едва заметной усмешкой, третьи с откровенным сожалением и сочувствием. Видно было, что он и сам немного стыдился субтильности своего организма.

Полет — даже на такие расстояния — не представлял по тем временам большой сложности: после овладения искусственной антигравитацией человеку больше не угрожала опасность падения на планеты из-за неисправности двигателей и не страшны были ему самые массивные звезды. Тем не менее в космосе оставалось еще немало коварных неожиданностей. Поэтому человек, выбравший своей профессией космоплавание, не мог не являть собой — в глазах «обычных смертных» — идеала отваги, хладнокровия, дьявольской сообразительности и находчивости.

Странников вряд ли отвечал этим требованиям. То был вечно погруженный в размышления, до крайности рассеянный, застенчивый и милый человек, виновато улыбавшийся в ответ на иную откровенную колкость в его адрес. Все свободное от дежурств время (на корабле он был помощником врача) Юлий проводил в кристаллотеке или у электронного каталога в поисках новинок и древней литературы по философии, психологии, физике, биологии, даже религии и еще невесть каких уникумов информации. Если же не был занят прослушиванием кристаллокниг — разговаривал с Липатовым.

Космостроители, летевшие на Плутон, несказанно удивились, узнав однажды в Салоне бесед от кого-то — и чуть ли не от черноглазой красавицы и насмешницы космобиолога Лины Негиной, — что якобы Странников мечтает стать звездолетчиком и даже надеется попасть в одну из первых звездных экспедиций, которая в недалеком будущем должна стартовать с Плутона. Лину — и поделом! — саму подняли на смех; но все-таки с тех пор на Странникова стали смотреть как на заведомого чудака и фантазера.

Многим было известно, что Юлий лишь с неимоверным трудом прошел конкурс при отборе на Плутон. С того дня как космовики, планирующие освоение планет и крупных астероидов, объявили о наборе строителей на крайнюю планету Солнечной системы, Комитет экспедиций был завален горами заявлений от претендентов. В Плане освоения говорилось, что оно будет проходить в несколько этапов; разумеется, всем было ясно, что первый — самый романтический. Предполагалось сооружение города астронавтов, космопорта «К звездам», создание на орбите вокруг планеты искусственного солнца, регулируемого по радио; наконец, предстояла перестройка атмосферы Плутона по типу земной и посадка лесов на огромных территориях.

Понятно, что на Плутон стремились миллионы людей. Но отбирали прежде всего из тех, кто был полиспециалистом и прошел особый цикл подготовки космостроителя на околоземных, лунных или марсианских космических станциях. «Легче киту взобраться на вершину Чомолунгмы, чем человеку попасть на периферию Солнечной системы», — шутил Валерий Липатов, астроштурман и гравитационник, закадычный друг Странникова.

Непонятно, что общего было между этими столь разными людьми; тем не менее они сдружились еще в пути на Плутон и с тех пор двух часов не могли провести без того, чтобы не поспорить на какую-либо «тему века» и не разругаться до следующей встречи в кристаллотеке, в Салоне бесед или в «Клубе философов и безумных идей».

Это через Липатова Лина Негина выяснила наконец и оповестила девушек, каким образом Странникову удалось проникнуть в экспедицию. Ведь по состоянию здоровья он был приговорен к жизни на Земле или подобной планете. Оказалось, что этот хилый, невзрачный юноша, с глубоко сидящими под выпуклым лбом грустноватыми глазами был какой-то там незаурядный специалист по теориям сознательного расселения мыслящей жизни в Галактике. И кроме того, он был прямо-таки одержим мечтами о космических скитаниях. Своими статьями, а может быть, и своей маниакально устремленной волей он воздействовал на Стахова, председателя отборочной комиссии, главного конструктора проекта «ССП-1» (строительство искусственного солнца Плутона).

От того же простодушного Липатова стало известно, что Странников не намеревался остаться в Астрограде, а добился, чтобы его послали космомонтажником на строительство Шара, на высоту нескольких тысяч километров над планетой.

Дело, однако, объяснялось тем, что Липатов, прибыв в Астроград, уже успел разведать «роковую тайну»: попасть в звездные экспедиции больше всего шансов у тех, кто «вволю хлебнул натурального космоса». Преодолев неисчислимые круги мытарств, друзья очутились в «Эфирном дворце» — космической станции, где поселились уже сотни космомонтажников, сооружавших Шар.

Странников одержимо стремился к звездам. И если он взялся за прозаическую в сущности работу космомонтажника, то лишь в надежде, что это откроет ему дорогу к таинственным и невероятно далеким мирам. Своими рассуждениями о Вселенной, о Едином Круге Разума в ней он иногда доводил Липатова чуть ли не до невменяемого состояния.

Липатов тоже мечтал о дальних полетах. Он решил стать — со временем, конечно, — командором антиграва экстра-класса и всю жизнь бороздить просторы Галактики, лишь иногда навещая старушку Землю… Правилом жизни Валерия было: тот, кто посвятил себя Космосу, должен возвышаться над обычными человеческими страстями. Но когда Липатов слушал рассуждения друга, он часто терял уравновешенность.

— Вселенная далеко не такова, какой мы ее представляем, понимаешь? — прижимая к груди крепко стиснутый худой кулак, с жаром говорил Странников, шагая из угла в угол каюты. — Мы думаем, это — пространство, в котором невообразимыми взрывами разбросаны галактики, метагалактики, где неслышимо бушуют моря, океаны гравитации, мчатся потоки света… Но мы порой забываем, что Вселенная — Материя едина, едина в любом из своих бесчисленных проявлений! И стало быть, все мы — люди системы Солнца, как и разумные существа других бесчисленных звездных систем, как и все мыслимые и немыслимые формы познающей материи, — связаны нерасторжимым Нечто… Единый бесконечный Круг мышления, Разума — вот в чем суть! Не просто Великое Кольцо цивилизаций, обменивающихся информацией…

— И мыслящая плесень, распластанная на камнях, — она тоже едина со мной? — иронически спросил Липатов. — Нет, покорно благодарю! Предпочитаю лучше иметь прародителями мохнатых обезьян, даже каких-нибудь безмозглых тиранозавров.

— Мыслящая плесень — скорее смелая, но нереальная фантазия, — возразил Юлий. — Формы высокоразвитого разума предполагают сложнейшую организацию. Что же касается обезьян… неужели ты все еще веришь, что землянин — не более чем потомок четверорукого зверя? Теория Дарвина была необходима для своего времени. Но разве эволюция от простейших через обезьяну до человека — единственная и самая вероятная возможность возникновения высокоорганизованных цивилизаций?

Юлий подошел к другу, положил руку ему на плечо.

— Материя, как мы знаем, — неуничтожимое и бесконечное Нечто, она может существовать, лишь постоянно проявляясь в каких-то формах и сущностях, иначе ее нет. Так вот — Жизнь и Разум такие же непременные атрибуты материи, как ее реальность, движение, протяженность…

— Что же из этого следует? — скептически спросил Липатов.

— А то следует, что разум — в любых его проявлениях — так же вечен и — главное — непременен, как Вселенная, ибо разум — та же материя, правда в одном из ее очень сложных проявлений.

— Постой, Ю, ты полагаешь?…

— Я хочу сказать, что Жизнь, цивилизации, Разум, наконец, Человек (не на Земле, так где-то на миллионах миров) были всегда, вечно! Даже более того: однажды случившееся в бесконечной Вселенной должно с необходимостью повториться еще и еще — бесчисленное количество раз! Значит, в каких-то очень сходных с нами, теперешними, вариантах были, есть и будут всегда — ты, я, Стахов, Эйнштейн, Шекспир…

— Ну, ото уж слишком… того… — махнул рукой Липатов.

— Нет, не того! И если эти сложные проявления материи (я имею в виду хотя бы цивилизации) исчезали в одной — пусть колоссальной — области Вселенной, они продолжали и продолжают существовать в бесчисленном множестве других метагалактик, сверхметагалактик, где условия для их развития подходящи…

— Женский пол я вообще не допускал бы на «Стройсолнце», Ю, — хмуро пробормотал как-то Липатов, провожая неприязненным взглядом стайку девчат, бегущих в гимнастический зал. Друзья сидели в Салоне питания, на защищенной невидимым куполом оранжерейной террасе «Дворца», в двух шагах от космической бездны.

— Даже если это любовь? — улыбнулся Странников.

— Любовь? Здесь, на высоте? Ю, ты меня изумляешь!

— Если б ты видел, какие глаза были у Лины, когда она только что посмотрела на твой равнодушный затылок.

— Ю, ни слова более! — быстро сказал Липатов. — Знай; я проглотил твой намек лишь потому, что ты мне друг.

— Неужели скоро и на Плутоне настанет весна?… Первая за всю его миллиардолетнюю историю? — переменил тему Юлий. — Побегут странные ручьи и реки, засверкают облака в небе, которого никогда не было?

— Ты спрашиваешь, зажжем ли мы солнце? — уточнил Липатов, задумчиво расправляясь со второй порцией бифштекса. — Разве возникли сомнения? За дело взялась наука, Ю! Что может устоять перед ней?

— Когда через много лет мы вернемся сюда из полета, тут будет уже совсем как на Земле, — мечтал Юлий.

— Так что ж? Закономерный процесс расселения мыслящей жизни. Кто-кто, а ты знаешь, что еще Циолковский…

— Представь, — нетерпеливо перебил Странников, — есть в глубинах Вселенной цивилизации, у которых за плечами не жалких 15–20 тысяч, как у нас, а десятки, может быть, сотни миллионов лет сознательной истории! Каковы они — эти полубоги пли сверхбоги? Какова их наука? Да и можно ли назвать это наукой?…

— Ю, прости, ты вновь оседлал своего конька, — возмутился Валерий. — Право же, это скучно! Что будет через тысячу, через десять тысяч, через миллион лет? Да будет так же обычно — для прапотомков, как сегодня для нас. Мы делаем солнце Плутона, они же этот Плутон и прочие планеты переплавят на плиты и соорудят из них… сферу Дайсона. То-то скучища — жить в такой скорлупе!

Юлий вспыхнул, сказал с досадой:

— И что ты за человек, Валерий! Скептик унылый.

— О чем спор, братья по разуму? — спросил кто-то из строителей за соседним столом.

— Юлий вот интересуется, что будет с Плутоном через миллион лет, — хладнокровно отозвался Липатов. — Я ему и объясняю: состряпают из этой милой планетки Дайсонов шар. Расселятся в нем потомки: кругом все приглажено — ни тебе океанов, ни гор, ни бугорка даже плюгавого! Звезд совсем не увидишь, разве в люк будут выпускать по выходным дням…

Монтажники хохотали. Странников молчал, только щурился страдальчески.

— Да и теперь ненамного интереснее, — входил в раж Липатов. — За нас ведь все великие люди измыслили, машины рассчитали. Солнце изготовить — пожалуйста! Плутон во вторую или там девятую Землю превратить — извольте! Тут тебе и киберов армия, и энергии океан, и сверх того — всяческие меры предосторожности, чтобы ребро нечаянно но помял или не уплыл случайно в космос по свободной параболе… Нет, ребята, не в тот век я родился! Вот бы жить в то время, когда изобрести паршивый каменный топор было уже гениальным открытием. Я серьезно, не смейтесь. И уж пусть лучше моим прародичем будет считаться заурядная мохнатая земная обезьяна, чем…

Липатов умолк, заметив, что стул Юлия пуст.

Странников, уединившись в безлюдной в этот час кристаллотеке, машинально просматривал экран-каталог. «Почему порой все так нескладно устроено, — с тяжелым сердцем размышлял он. — Один человек любит другого, тот же вовсе к любви безразличен. Зато есть третий… впрочем, не то. Валерий — чудесный, чуткий… тем более, зачем он — про сферу Дайсона и каменный топор?…»

В двери показался Липатов.

— Ю, насилу запеленговал тебя. Ладно, повинную голову меч не сечет, а?

Он сел рядом с пасмурным Юлием.

— Винюсь, ну! Но и ты хорош: намек на известную особу — раз, брошенное вслух обвинение в бесплодном скептицизме — два.

— Не будут Дайсонову сферу строить, — желчно сказал Странников. — Сама идея эта — чушь.

— Допустим. А куда людей девать? Придет время — планет в нашей системе мало станет для человечества.

Юлий порывисто встал, сцепил руки за спиной. Неторопливо прошелся вдоль стереобюстов великих людей прошлого. Остановился перед сурово, даже надменно взиравшим Гегелем.

— Не так скоро придет это время. И вообще — придет ли? Не надуманные ли это страхи? Ведь в гармонически устроенном обществе, какого никогда, понимаешь — никогда! — не знали раньше на Земле, станет возможным регулировать любые сложные процессы, в том числе стихийный пока процесс воспроизводства самого человечества. Коммунистическая цивилизация Солнца обязательно станет полностью самоуправляемой и самоконтролируемой! Идеологи, философы, экономисты старых формаций исходили из убеждения, что есть в обществе процессы, которые не могут быть подчинены контролю коллективного разума цивилизации и потому всегда будут развиваться стихийно. При капитализме, например, такой стихией было производство материальных благ. Во второй половине XX века некоторые западные демографы, социологи, экономисты, а за ними и политики подняли тревогу что на Землю якобы надвигается «потоп из живых человеческих тел» и что это грозит цивилизации гибелью. Зловещие прорицатели не видели выхода, так как судили о тенденциях развития человечества с позиций традиционного, но уже бесперспективного мировоззрения. Кассандры из стана деградирующих формаций полагали, что прогресс цивилизации в будущем, как и прежде, будет основан главным образом на анархии, игре случая. Нет, нет и нет! Коммунизм — вот цивилизация, которая со временем будет целиком регулироваться законами разума, целесообразности! Это будет касаться даже таких наиболее трудно управляемых сфер жизни общества, как воспроизводство его членов.

— Ты хочешь сказать, что перенаселение не грозит нашей цивилизации? — спросил посерьезневший Липатов.

— Конечно! — убежденно воскликнул Юлий, приблизившись к самому краю террасы, которая за невидимой стеной обрывалась в пустоту. Там, в головокружительной глубине, висел пепельно-серый диск Плутона.

— Сотни и сотни лет человечество потратит на освоение «своих» планет. То будет тяжелая, грандиозная работа. Она потребует и героев и жертв! Но ведь близится время, когда наши корабли отправятся к звездам. Потомкам предстоит освоение еще и других планетных систем! Нет, нам не скорлупой Дайсоновой надо обрастать, а идти вдаль, разбрасывать искры жизни и разума по Вселенной!

Липатов, задумчиво опустив голову, перебирал сверкавшие кристаллы книг, в беспорядке рассыпанные на миниатюрном столике.

— Может, ты прав. Ведь я иногда завидую тебе, Ю: ты способен жить одновременно и в настоящем и в будущем. Это, должно быть, «от бога». Мне — не дано. Задумаешься иной раз над этими великими вопросами — и страшно становится. Знаю, наука все может, все совершит. Рукотворные звезды зажжем. Мертвые планеты переоборудуем для жизни. Человека на атомы, на кванты света разложим и вновь, как мозаику, соберем, заменив изношенные органы новыми! Книга, говорят, скоро выйдет — «Полная физико-математическая модель человека». Любовь — такие-то центры мозга, столько-то колебаний в секунду, радость — такой-то центр, столько-то колебаний… Горе, грусть, вдохновение — все опишут в формулах! А мне страшно, понимаешь? Человек к какой-то чудовищной точке идет. Я буду рыдать, потеряв близкого, а мне скажут: чудак, это всего-навсего 150 колебаний «контура горя» в твоей башке. Мы вот сейчас его выключим — и все в порядке. Нет, не люблю я заглядывать слишком далеко! Ты не подумай, что я как страус… Я ведь ищу, бьюсь о стену времени, но мне гораздо труднее пробить ее, чем тебе…

В «Эфирном дворце» жило около трехсот строителей. Кроме кристаллотеки там были лаборатории для внеплановых, «вольных» творческих поисков (работали на стройке по три часа в земные сутки), астрофизические обсерватории, несколько молодежных клубов, гимнастические и тренировочные залы — для будущих звездолетчиков, салон «путешествий по планетам солнца», бассейны, сад, оранжереи, ангары. Молодежь «Стройсолнца» училась на телевизионно-заочных факультетах почти всех институтов, академий и университетов Земли, Марса и Венеры.

Не было, разумеется, среди обитателей «Эфирного дворца» ни одного, кто не считал бы главной мечтой своей жизни участие в одной из будущих звездных экспедиций.

— Ты за меня держись, Ю! — покровительственно говорил Липатов. — Уж со мной-то обязательно попадешь в звездную! «Стройсолнце» — это что, это, извини, эпизодик. Впереди предстоят грандиозные события! Я тут перекинулся словечком со Стаховым.

Липатов заговорщически подмигивал Юлию. Кто-кто, а Валерий не допускал и тени сомнения, что ему на роду написано стать звездолетчиком. Во сне он нередко видел себя не иначе как командором десятикилометрового дискового суперантиграва — с неограниченной дальностью полета, поскольку энергию для двигателей он мог черпать из любой точки пространства — прямо из вакуума — и в любых количествах! Липатов не мог без дружески ядовитой иронии вспоминать о стоявших в музеях «космических колымагах» наших предков, хотя о самих этих героических людях, дерзавших летать на таких несовершенных аппаратах на Луну, Марс, Венеру, даже к поясу астероидов, отзывался с величайшим уважением.

Как же был потрясен Липатов, когда Стахов мимоходом обронил:

— Ваш друг Странников — феноменальная голова. Если бы я был руководителем звездной экспедиции, не задумываясь зачислил бы его в экипаж. Только не говорите ему прежде времени.

С тех пор Валерий перестал относиться к Юлию покровительственно. «Раз Юлька — феномен, значит, от него можно ждать всяких неожиданностей», — решил он.

В часы, свободные от занятий и работы, друзья часто продолжали спорить о так называемых великих вопросах. И порой Юлий не знал, что ответить другу на мучившие его сомнения. Как и каждый в тот век, Странников тоже искал свой особый путь, высший смысл жизни. Не только свой — всего человечества! Во всякую эпоху «великие вопросы» возникали перед людьми в новом освещении, в иных ракурсах. И никакой вывод старых мудрецов не мог быть окончательным.

О «проблемах века» думали и спорили всюду в Солнечной системе. Вершились действительно грандиозные дела. Надо было предвидеть, как скажется это на человечестве в близком и далеком будущем.

Липатов хотя и носил маску беззаботного «скептицизма навыворот» («нам все по плечу»), но признавался другу, что иногда «в душе кошки скребут».

— Человечество вечно будет жить или нет? — спрашивал Валерий. — Иные говорят, не вечно. Были, дескать, периоды младенчества, юности, теперь настал период возмужания. Когда-то неизбежно придет старость, угасание, вырождение. Значит, жили биллионы людей, любили, страдали, боролись, надеялись, верили, строили, познавали, покоряли природу, к звездам даже летали? И все это прахом пойдет? Нет, все-таки жаль, что не родился я в каменном веке! Ну для чего мы тут солнце строим, если рано или поздно человечество исчезнет бесследно? И лишь рукотворные спутники останутся ему памятниками…

«Ответь попробуй на эту боль! — думал Странников. — Приводи иронически-благодушные, затасканные мудрецами доводы, что впереди у людей миллионы лет великой истории, что „на нас и наших праправнуков хватит“, что вопрос о бессмертии человечества — схоластический. Все это — для ортодоксальных умников. Липатову этим не ответишь, как не успокоишь его философскими абстракциями. Он хочет быть уверенным, что изумительный огонь разума не исчезает бесследно под тяжелыми ступнями равнодушной Вечности, что творения Рафаэля, Шекспира, Льва Толстого, Эйнштейна и тысяч других гениев не рассыплются пеплом, а будут существовать в каких-то подвижных состояниях, переменчивых субстанциях вечно, как сама материя; что слепая энтропия не пожрет некогда все, что мыслит, и что есть же противовес Хаосу, бессмысленному и бесцельному разрушительству природы.

Нет, Разум, который однажды зажегся на Земле, не может угаснуть! — думал Странников. — Уже сегодня мы — Человечество Солнца. Завтра отправимся к другим мирам. Многие полетят, с тем чтобы никогда не возвратиться. На далеких инозвездных планетах положат они начала новым и новым цивилизациям. И так все дальше но Галактике станут расселяться наши потомки и потомки их потомков. Возможно, иные и забудут, что их планетой-прародиной была Земля. Кто знает, может, так было уже не раз, и прародители землян — это одна из молодых ветвей древнейших цивилизаций Вселенной?»

Когда Липатов слушал эти «раздумья вслух», его лицо светлело…

Часто спорили они о проблеме бессмертия человека.

— Не зря фантасты пишут, что бессмертных людей создать можно. Физически бессмертных, — говорил Валерий. — Это науке по силам. Но надо ли, Ю? Зачем оно, бессмертие? Тебе, например?

— Мне не надо. Я недостоин, — спокойно отвечал Странников.

— Ложная скромность! — кричал Липатов. — Если бессмертие — то всем. Или — никому. Ну, представь; тебе даровали вечность. Что ты станешь делать с ней?

— Наверное, человеку это все-таки ни к чему, — качал головой Юлий. — Да и невозможно практически. Всего через несколько тысячелетий «бессмертный» переродится полностью — по законам эволюции живого. Он не сохранит ни грана прежней индивидуальности. Человек — слишком хрупкая и еще несовершенная частица мыслящей жизни. Бессмертие присуще человечеству как совокупному носителю разума. А мы лишь его мыслящие атомы, бесконечно сменяющие друг друга иноварианты…

— Отказываешься от вечности, Ю?

— От «персональной» вечности для моего «я». Моему «я» хватило бы, скажем… тысячи лет…

— Аппетит у тебя! — посмеивался Липатов. — Но, говоря серьезно, я и этого не понимаю. Куда тебе столько?

— Надо найти иную цивилизацию. Во много раз более древнюю, чем наша. Побывать бы в антимире, если он есть… Может, дожить до времени, когда любые расстояния научатся преодолевать мгновенно…

— Ради высокого разума остановись, Ю! Ведь на это и тысячи лет не хватит! — смеялся Липатов.

Однажды, когда они в космобусе летели к Шару, Юлий необычным голосом произнес:

— Можешь смеяться надо мною, даже называть меня сумасшедшим… Я пришел к выводу, что смерть всякого мыслящего существа — относительна…

Липатов повернулся к другу и свистнул от неожиданности. «Вот он, феномен-то, о котором предупреждал Стахов».

— Понимаю, какой-нибудь новый «философический» трюк?

— Нет, это серьезно, — отмахнулся Странников. — Выслушай меня хоть раз более внимательно, чем всегда.

Юлий был сдержанно взволнован, как обычно в тех случаях, когда какая-нибудь «сверхбезумная» идея жгла его беспокойный ум.

Липатов, поняв настроение Юлия, покорно скрестил руки на груди.

— Понимаешь, трудно, не профанируя саму идею, объяснить это в нескольких фразах… Когда-нибудь я напишу книгу… может, попытаюсь создать теорию — о диалектическом бессмертии Разума во Вселенной… Но кое-что я должен сказать уже теперь.

В соседнем отсеке девушки запели песню о голубой Земле, ждущей своих сынов, улетевших к далеким мирам.

— Издревле неизбежность смерти тяготеет над людьми, над каждым, кто сознает себя как «я», и мысль о ее неотвратимости мучительна. В мифах, религиях, сказках живет мечта о бессмертии «я», мыслящей личности, разума. Внешне все выглядит просто: человек рождается, чтобы умереть; смерть личности — отрицание ее бытия, и это целесообразно: на место ушедшего и независимо от него появляется новое «я». Такова диалектика жизни и смерти. И все-таки это нелепость, чудовищная нелепость: быть, накапливать знания, ощущать, видеть весь этот огромный, прекрасный мир, знать о его бесконечности и — пройдя через любовь, сомнения и страдания — исчезнуть, стать ничем!

|

Звонкая песня монтажников ворвалась из соседнего отсека: при резком повороте космобуса откатилась дверь. Юлий поспешно закрыл ее.

— Как это у Шекспира:

Шекспир, вернее, герой его трагедии ошибся! И дело вовсе не в том только, что все лучшее, ценное после нас остается потомкам. И не только в том даже, что мы продолжаемся в какой-то степени в наших детях, внуках, правнуках. Суть в том, что мы продолжаемся, живем вечно во всех цивилизациях Вселенной, сколько их ни прошло и ни пройдет еще по ее беспредельным просторам!

— Ты хочешь опровергнуть Шекспира и прочих старых мудрецов? — возразил Валерий. — Но ведь тот же творец «Гамлета», помнится, изрек:

— Но не Разум! Не Разум — единый с материей, неотрывный от материи, неуничтожимый, пойми ты, — неуничтожимый ее атрибут! — убежденно воскликнул Странников.

Липатов развел руками, не решаясь возражать всему услышанному. Он был озадачен.

— Мозг каждого мыслящего, — заметь, Валерий, — мыслящего человека (обыватель — это «растение»), состоит, грубо говоря, как бы из двух разумов. Первый — практический, бытовой, и он определяет неповторимость данного «я». Он-то и подвержен смерти! Он исчезает вместе с его носителем — «этим» человеком. Это, так сказать, «низший» разум, назовем его условно разумом типа «Б». Иные «человеки» всю жизнь прекрасно обходятся этим типом разума — так называемые практичные люди.

— Ты, конечно, намекаешь на мою особу, — вздохнул подавленно Валерий, у которого от этого разговора голова разболелась. — Но, поверь, я не обижаюсь — во имя науки.

— Однако есть вторая сторона разума в каждом мыслящем мозге, торопливо продолжал Юлий, — высший разум — как проявление самопознающей материи. Эта сторона разума, чем мощнее она в человеке, тем меньше зависит от индивидуальности «этого» «я». Вспомни, как Эйнштейн стремился насколько возможно полнее освободиться от своего «я»! И не случайно! Особенно отчетливо проявляется это в гениях. Разум этого типа везде во Вселенной един, ибо он «обречен» познавать законы материи такими, каковы они есть. Назовем его разумом типа «А». В процессе познания он всегда движется… ну, что ли, в соответствии с «силовыми линиями закономерностей самой материи…».

— Позволь, тут что-то уж очень заумно! — не выдержал Липатов. — Где же этот твой разум «А» гнездится, в какой части мозга?

— Никакого особого органа! Он «гнездится» в самой материи, из которой вылеплен твой, мой, всякий мозг — мыслительный аппарат любого познающего существа Вселенной. В материи и вечных законах ее проявления он «гнездится»! И потому разум типа «А» мыслит, так сказать, «общематериальными категориями» и не имеет своего «я» в отличие от разума типа «Б». Разум «А» — всеобщ, он — в каждом из созданий, достигших уровня «абстрактного» мышления, широкого миропонимания. Вот почему вечен он, как сама материя.

Юлий шагнул к широкому сферическому иллюминатору, сел и, глядя на колеблющиеся созвездия, продолжал:

— Человечество должно некогда выработать в своем коллективном сознании философию диалектического бессмертия мыслящего Разума! Коммунистическая цивилизация Солнца непременно осознает, что она тоже носитель разума «А», который был, есть и будет. Тогда исчезнет надуманная категория эфемерного «я» любого из нас, бесчисленных и нескончаемых иновариантов познающей материи, тогда исчезнет и культ страха перед неизбежностью смерти. Ибо вечна, повторяю, главная, самая бесценная часть каждого из нас и всех нас — высший Разум, рассеянный но Вселенной. И тогда каждый из нас, кто будет жить в то время, будет сознавать себя воистину бессмертным, вечным… Кстати, в «Бхагавадгите» есть строки, которые я люблю повторять про себя. Арджуна спрашивает Кришну о причинах братоубийственной войны. Ответ Кришны многозначителен:

В эту минуту последовал мягкий толчок: космобус вошел в приемную камеру Шара.

Массивная «черепаха» замерла, неуклюже развернувшись поперек стыковой полосы. Полированные грани литого панциря синевато мерцали в невидимом луче прожектора. Чертыхаясь, Липатов пнул упрямую тварь стальным ботинком, но та не шелохнулась, крепко прилипнув магнитным брюхом к поверхности Шара. Рубиновые глаза чудовища угрюмо сверкнули, разглядывая человека.

На этот раз кибер-сварщик забастовал всерьез. То была устарелая конструкция. Давно пора бы сдать «инвалида» в переплавку, но… Липатов больше года варил швы с этим самым кибером. Все остальные — из старых — уже «вышли в тираж», этот же держался стоически. Теперь и он — «последний из могикан»- сдал.

Валерию стало досадно за свою несдержанность.

— Ладно, старче, не обижайся, — пробормотал он, наклоняясь над «черепахой», — может, мы тебя еще подремонтируем.

До конца смены оставались считанные минуты. Надо было спешить. С трудом оторвав судорожно вздрагивающего кибера от полосы, Липатов пристегнул его к скутеру и помчал на ремонтную станцию. Кратчайшая и безопасная дорога вела через центральный тоннель. Правила предписывали космомонтажникам при передвижении от сектора к сектору пользоваться только им. Но разве можно было не полюбоваться лишний раз картиной строительства со стороны!

Лихо маневрируя между опорных ребер и бесчисленных конструкций, Валерий парил в невесомости, поглядывая вокруг. Вблизи, вдали и в глубине Шара вспыхивали синие звезды сварки. Крохотные светящиеся фигурки людей (скафандры покрывали фосфоресцирующим составом) ползали и перепархивали над титаническим остовом сооружения. В эфире не смолкали смех, молодые голоса.

С этой чудовищной высоты диск планеты выглядел призрачным и хмурым. В иных местах ледяные равнины тускло мерцали: это отражался от них рассеянный свет звезд. А вон там, у экватора, — овальное пятно, оно сияет, жемчужно переливается. Астроград… Город-оранжерея, защищенный пластилитовым колпаком. Что ж, пусть пока так. Только бы зажечь солнце, тогда Освоение пойдет веселее.

Паря над Шаром, Валерий не разглядел на пути в полосе мрака груды балок, по чьему-то недосмотру отшвартовавшихся от причальных скоб. Удар был так силен, что Липатов потерял сознание. Он завертелся волчком вместе со скутером. От второго удара заглохший двигатель ожил — и машина устремилась в пустоту.

Только через месяц Странникову удалось спуститься в Астроград и прорваться к другу сквозь кордон неумолимых врачей. Вместе с Юлием пришла Лина. Увидев Валерия, неузнаваемо изменившегося, худого, с потухшими глазами, Юлий остановился в замешательстве. Хорошо, что Лина не растерялась, поставила в вазу алые и белые розы, щебетала, рассказывая новости. Липатов как-то жалко улыбался ей. А сам глядел на Странникова.

— Вот как гнусно, Ю… Придется тебе лететь в звездную без меня… Будешь моим, так сказать, «иновариантом»…

Юлий хотел закричать на друга, схватить его за острые плечи и яростно трясти, пока не придет в себя человек, не сбросит гибельные цепи отрешенности. Но вовремя вспомнил слова врача — никаких эмоций!

— Ты же понимаешь, Валерий, в жизни тысячи дорог, — мягко начал он. — Еще неизвестно, на какой из них ждет настоящее призвание. Пока голова на плечах…

— Не надо, Ю, — закрыв глаза, попросил Липатов.

Лина, толкнув незаметно Юлия, опять принялась рассказывать о событиях на «Стройсолнце». Скоро монтажники покинут Шар. Там уже орудуют наладчики. А это — подарки от строителей. Вот, между прочим, новинка, только что получена с Земли, — Лина протянула Валерию тяжелый рубиновый кристалл. — Здесь 134 фильма о научно-технических достижениях века. Есть и о нашем «Стройсолнце».

Липатов так смотрел на Лину, словно видел ее впервые.

— Может, тебе интересно, чей это подарок?

— Конечно…

Загадочно улыбаясь, девушка вложила кристалл в диктофон. Раздался глуховатый голос: «Валерию Липатову, космомонтажнику.

— Жалеет меня наш главный, — чуть слышно сказал Валерий. — Значит, и впрямь мат…

Но подарком остался доволен.

Врачи смягчились, убедившись, что на больного благотворно действуют эти встречи. Лина и Юлий стали чаще навещать Липатова.

Тем временем приближался большой день: Зажжение солнца.

— Но я не увижу, как оно загорится! — сокрушался Липатов.

— Упросим врачей, пусть поставят видео в палату, — нашла выход Лина.

— Куда же ты в этот день, Ю? — ревниво спросил Валерий.

— Видишь ли… — замялся Юлий. — Стахов участвует в патрульных полетах на границах сектора. Обещал взять с собой.

— Ну что ж, ты уверенно держишь курс к звездам, — печально пошутил Валерий.

Лина сдержала слово: в День Зажжения у кровати Липатова стояло видео. Экран переносил зрителей то в штаб, откуда руководили операцией «Солнце Плутона», то на координационные пункты, то в «Эфирный дворец».

И вот радиокоманда в Шар отправлена. Люди с надеждой смотрели в чернозвездную вышину, где должно было появиться, разгораясь от мрачно-багрового до ослепительно синего, новое светило.

Внезапно диктор объявил: передача прекращается по техническим причинам. Валерий успел заметить чьи-то тревожные глаза, мелькнувшие на экране. Никто не мог объяснить, что случилось. Потом озабоченная медсестра унесла видео.

Валерий не спал всю ночь. И когда наутро дежурный врач поздравил лечащихся с рождением солнца Плутона, Валерий встретил эту весть почти равнодушно. Ждал Странникова, чтобы узнать подробности. Но Юлий не пришел ни в тот, ни на следующий день. Это так потрясло Липатова, что он раздраженно попросил врача «избавить его вообще от посетителей».

Поступок был неразумным. Но Валерий не мог совладать с собой. В короткие минуты свинцового полузабытья ему чудилось, будто он пробирается по низким мокрым катакомбам, глубоко под землей, и никак не может найти выход наверх. Руки изодраны о камни. Воздух — душный, и всюду — бездонные ямы с черной, жутко неподвижной водой.

Лина появилась неслышно. Он даже вздрогнул, заметив над собой огромные глаза, напряженно разглядывавшие его.

— А, это ты, — пробормотал он неприязненно. Что-то в ее лице заставило его взглянуть на нее внимательнее.

— Что с тобой? Ты больна?

Лина как будто поблекла. Густая тень легла на ее прежде милое лицо, светившееся обаянием юности. Теперь губы сжаты, тонкая морщинка прорезала лоб. А глаза! Он вспомнил жуткие озера из своего сна.

— Так, разные неприятности житейские, — с фальшивой небрежностью ответила девушка, избегая его взгляда. Валерия покоробило: так неестественно прозвучало это словечко «житейские». На что она намекала?… На сердечные женские тайны? Ему до этого нет дела!

Он долго лежал, смежив веки. Лина подумала даже, что он заснул. Но едва она пошевелилась, чтобы встать, он глухо вымолвил:

— Не так представлял я все это.

— Что… это? — спросила она, запинаясь.

— Ну, праздник, что ли… Солнце наше… — нехотя пояснил он и добавил: — Задерживаю тебя? Ты иди. Наверное, дела…

Ему стало нестерпимо горько, когда Лина словно обрадовалась этим словам и, попрощавшись, торопливо ушла. Липатов окончательно поугрюмел. Отвернулся к стене и лежал весь день, уставясь в одну точку. И опять в провалах кошмарной дремоты виделись бесконечные, мертвые, гулкие пещеры.

Вечером, подкравшись к двери, он выглянул в коридор. Там было пустынно, лишь невдалеке, у окна, стояла женщина в белом. Она обернулась и, подняв руку, словно защищаясь, отшатнулась. Липатов заметил, что ее искаженное лицо мокро от слез. Когда он посмотрел снова, ее уже не было.

Неожиданно для себя он пошел, потом побежал в дальний конец коридора, где за стеклянными дверями был внутренний сад — настоящий уголок зеленого царства. Здесь отдыхали больные, а сейчас царили тишина и полумрак. Упав в кресло, Валерий несколько секунд не двигался, стараясь унять неровно бьющееся сердце. Потом дотянулся до видео, надавил клавишу. И вдруг…

Три портрета — во весь экран. Один — Липатову неизвестный, зато два других… Стахов и он — Юлий! Зачем эта музыка, надрывающая душу? И — черная кайма вокруг?…

Беспощадно-резкий свет рассек сознание. Вскрикнув так, что все, кто ни был тогда в больнице, содрогнулись от этого нечеловеческого стона, Липатов отшвырнул видео и рухнул…

Они стояли посреди Площади звездных кораблей, у подножия величественного Памятника Троим. Лицо Юлия, отлитое из золотистого металла, было строгим и вдохновенным. Слегка подняв голову, он, казалось, глядел ввысь, на далекие созвездия.

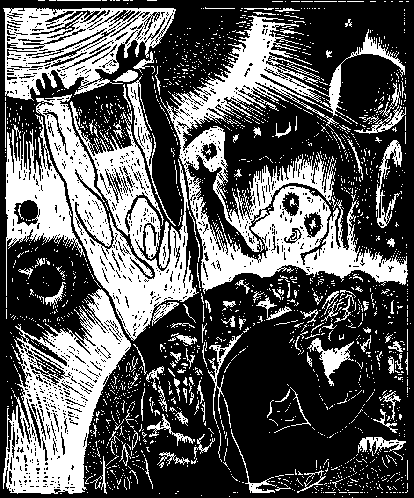

— Никто не ожидал, что процесс выйдет из-под контроля планеты, — говорила Лина. — Шар мог взорваться в любую минуту, испепелить Астроград и все базы. Ближе других оказался космолет Стахова. И они пошли. Причалили, открыли аварийный люк…

Валерий, не отрываясь, разглядывал лицо Юлия, бесконечно родного Ю, пытаясь понять мысль, запечатленную в его неподвижном взгляде.

— Стахов вошел первым, — продолжала Лина. — Он передал им чертежи регулирующего блока и просил ждать десять минут: столько можно было продержаться там в обычном скафандре — ведь температура в Шаре быстро повышалась.

Затем последовал пилот. Они щадили молодость Юлия. Но когда установленное время вновь истекло, Юлий приказал автопилоту отчалить и вернуться на планету.

Наконец-то регулирующий блок отозвался! Контроль был восстановлен. Но процесс уже нельзя было повернуть вспять: плазма «воспламенилась». Смотри…

Лина протянула руку навстречу голубоватому светилу, быстро всходившему над прозрачными сводами города.

— Ли… Сильнее всего он мечтал встретить другую, мудрейшую цивилизацию, — голос Валерия звучал хрипловато. — Нет, это невозможно, чтобы он стал только плазмой!..

Они тихо пошли ко Дворцу астронавтов. Грани полувоздушных километровых колонн переливались живыми всплесками радуг. Липатов остановился на широкой, играющей синими и золотистыми бликами ступени и, щурясь от теплых голубых лучей их солнца, задумчиво прошептал: «Я возвращаюсь, я прохожу, я вновь прихожу…»

Девушка удивленно и вопросительно посмотрела на него.

— Куда же теперь, Ли?… — спросил он.

— На Трансплутон. Девчата зовут.

— Слушай-ка, Ли… — нерешительно промолвил он. — Возьми меня с собою! Буду для вас, монтажников, в хозсекторе скафандры латать… Но ты верь, слышишь, — он взял ее ладонь и сильно сжал, — верь, что я еще… воскресну. Для этого, — он взметнул руку к необъятно широкой полосе Млечного Пути. — Веришь, а?

Валерий беспокойно заглянул в ее загадочно сиявшие глубокие глаза.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |