"Авиация и время 1996 01" - читать интересную книгу автора

Жаркое небо Афганистана, часть VI

Виктор Ю. Марковский/ Харьков

|

В афганской войне вертолетам суждено занять особое место. В силу своей универсальности они применялись для решения широкого круга задач, а зачастую становились единственным средством обеспечения и поддержки многообразной деятельности войск. Без преувеличения можно сказать, что вертолеты вынесли на себе всю тяжесть войны, пройдя ее от первых до последних дней. Более того, их работа началась еще до появления в Афганистане советских войск.

На протяжении многих лет Советский Союз связывали с Афганистаном прочные и, без кавычек, дружественные отношения. Король Захир-Шах и сменивший его Дауд-Хан с уважением относились к СССР, видя в нем надежного союзника. Например, в армии все - от полевых кухонь до ракет - было советского производства. С изъявлениями горячей дружбы к СССР обратились и организаторы апрельской революции 1978г., провозгласившей «скачок в социализм». Однако на деле декларированные перемены быстро обернулись кровавой борьбой за власть, междоусобицами и массовыми репрессиями, обезглавившими армию и экономику. В считанные месяцы Кабул восстановил против себя духовенство и крестьянство, зрело недовольство среди племен, начались мятежи в провинциях, и запутавшиеся в кровавой неразберихе новые правители Афганистана стали призывать СССР «поддержать революцию» своими войсками.

У советского правительства тогда хватило выдержки не вмешиваться, ограничившись военно-технической помощью, посылкой советников и обучением афганских военных. Среди военной техники в марте 1979 г. были поставлены 8 вертолетов Ми-8. На базе Баграм разместили транспортную эскадрилью советских Ан-12, узел связи и десантный батальон для их охраны (для маскировки десантников одели в комбинезоны авиатехников). Летом к ним присоединилась прибывшая из Бухары эскадрилья «восьмерок» подполковника А.Белова. Ее задачей стали «придворные» перевозки и связь, от участия в боевых действиях предписывалось воздерживаться.

К осени страна уже была охвачена непрерывными стычками с оппозицией и мятежными племенами, и просьбы о помощи приобрели буквально истерический характер. 23 декабря 1979 г. в «Правде» появилось сообщение: «В последнее время западные, особенно американские средства массовой информации распространяют заведомо инспирированные слухи о некоем «вмешательстве» Советского Союза во внутренние дела Афганистана. Дело доходит до утверждения, что на афганскую территорию будто бы введены советские «боевые части». Все это, разумеется, чистейшей воды вымысел». Но решение о направлении войск к этому времени было уже принято.

Еще в середине декабря вертолетчиков Туркестанского и Среднеазиатского округов подняли по тревоге с приказом -перебазироваться на приграничные площадки в Калай-Муре, Кокайды, Кушке и Сандыкачи. Для сокрытия операции был пущен слух о предстоящей высадке в Иране с целью поддержки антишахской революции, экипажам даже выдали карты этой страны. Легенду поддерживали вплоть до 25 декабря, когда вертолетные части приступили к переброске солдат и имущества на места сосредоточения у границы с Афганистаном и высадке десантов для захвата ключевых позиций и аэродромов на его территории. 27 декабря при взятии дворца Амина для заброски штурмовой группы на крышу здания планировалось использовать Ми-8, но из-за риска ночной высадки от этого плана отказались и провели захват силами спецназа при поддержке бронетехники. (Утром того дня Амин, жить которому оставалось не больше десяти часов, с ликованием говорил своему окружению: «Все идет прекрасно, советские части уже на пути сюда!»…)

К началу 1980 г. в составе 34-го смешанного авиакорпуса, приданного группировке в Афганистане, насчитывалось 110 вертолетов, из них 85% Ми-8 - им и предстояло стать «рабочей лошадью» той войны. Появление такой армады на афганских аэродромах вызвало настоящую панику у передовых команд - размещение и, особенно, заправка множества вертолетов были нешуточной проблемой для небогатой местной службы снабжения. 2 января 1980 г. силами крупного вертолетного десанта был взят под контроль Кандагар - второй по величине город страны. Тем же способом обеспечивалось оперативное размещение гарнизонов в удаленных местах, на важных дорогах и узловых пунктах, позволявших контролировать целые районы. Успевшая укрепиться в провинциях оппозиция при этом нередко оказывала сопротивление. Так, в приграничном Кундузе мятежникам удалось перерезать дорогу в северные районы. Для восстановления движения 12 февраля с помощью Ми-8 у п. Коджагар высадили десантную роту, которая захватила единственный в этих местах мост. С этой операции вертолетчики привезли первых убитых - штурм стоил жизни семерым десантникам.

|

Борттехники у Ми-8Т. Слева направо: л-ты А.Осадчий и вчерашние студенты - выпускники ХАИ М.Кель и А.Ивановский.

На ферме вертолета установлен пулемет ПКТ

Важнейшей задачей вертолетов в первую военную зиму стало снабжение дислоцированных в ДРА частей. Снежная погода сделала немногочисленные дороги непроходимыми, и вертолеты стали едва ли не единственным средством доставки всего - от продовольствия и боеприпасов до зимней одежды, дров и книг для гарнизонных библиотек, обеспечивая хоть сколько-нибудь сносное существование введенным в спешке войскам, насчитывавшим тогда 81800 человек. Значительную долю грузов составляли стройматериалы - доски, арматура и цемент, шедшие на сооружение блокпостов и застав на дорогах и перевалах. Грузовую кабину набивали под завязку, лишь бы машина могла подняться, и вертолет с торчавшими наружу сучковатыми бревнами не вызывал удивления. Провинциальный центр Файзабад, полностью отрезанный от центра сплошными снежными завалами, вертолеты спасли от голода. В приграничных с СССР районах активно работали Ми-8Т Московского погранотряда*, контролировавшего Припамирье. С их помощью обустраивали и снабжали передовую линию охраны границы, состоявшую из цепи застав и наблюдательных пунктов, размещенных на афганской стороне для предупреждения вражеских вылазок.

После размещения войск часть вертолетной группировки отозвали назад. На некоторых оставшихся «восьмерках», скрывая их принадлежность, поверх кое-как закрашенных красных звезд нанесли афганские опознавательные знаки. Их включили в «туземную эскадрилью», для которой специально собирали со всего Советского Союза летно-технический состав из таджиков, лицом и речью похожих на афганцев.

Но «чистокровной» эскадрилья не стала: нужного числа "таджиков" набрать не удалось, к тому же не все из них обладали должной классностью, и шестерых «белых» летчиков все же пришлось оставить. Командование «национальным формированием» принял опытный пилот майор В.И.Сидоров. Правда, маскировку изрядно нарушала русская речь со слышимыми за версту специфическими оборотами, да и нанесенные на скорую руку афганские звезды и колосья были далеки от оригинала.

Весной мятежники перешли активным действиям. Планы скорого вывода войск пришлось отложить до «стабилизации политической обстановки в стране», осуществить которую решили серией операций по разгрому оппозиции. Первыми из них в начале марта стали рейдовые действия вдоль дорог в Хайрабаде под Кабулом и провинции Кунар, в ходе которых снималась блокада окруженных селений и расчищались придорожные районы. Это была уже настоящая война, пришедшая на смену эпизодическим стычкам и перестрелкам. Ограниченное количество дорог, ущелья и перевалы, участки с угрозой осыпей и камнепадов делали передвижение войск крайне трудным. Огневая поддержка артиллерией и танками нередко оказывалась вовсе невозможной - их просто нельзя было подтянуть в нужные места. Характер боевых действий вновь потребовал наращивания вертолетной группировки.

Весной 1980 г. вертолетные части вновь стали стягивать в ДРА, размещая их по гарнизонам и распределяя зоны ответственности: Ми-8 из Баграма и Кабула работали в центре страны и Чарикарской долине (до перевала Саланг и Митерлама на востоке). Базировавшийся в Кандагаре вертолетный полк держал под контролем южный пояс - магистральное шоссе и прилегающие к нему районы. Западными

провинциями и прикрытием границы с Ираном занималась эскадрилья из Шин-данда. В северных провинциях действовали Ми-8 из Мазари-Шерифа, Файзабада и Кундуза, лежавшего у трассы Кабул-граница СССР и отличавшегося хорошим снабжением. При необходимости - проведении операций, переброске и снабжении войск - осуществлялся маневр силами вертолетной группировки с использованием других аэродромов, где местами базирования служили асфальтированные полосы, насыпные «пятачки» щебенки или наскоро уложенные металлические настилы. Такими базами были утопающий в тропических зарослях Дже-лалабад, лежащий среди горных распадков Газни, торговый Герат и продуваемые жарким «афганцем» Фарах и Лашкаргах (тут же переименованный авиаторами в Лошкаревку). Для оперативности нередко приходилось работать небольшими группами из 1-2 звеньев с полевых площадок, где даже заправка представляла проблему. Для ее решения устраивали полевые хранилища из уложенных на земле объемистых резиновых «бурдюков» с керосином или посылали на помощь «корову» - Ми-8 или Ми-6 с топливом.

|

Работа по цели. Вид из кабины «восьмерки»

В августе 1980 г. вертолеты-танкеры обеспечили высадку крупного десанта в Май-мене на северо-западе страны, снабдив горючим два вертолетных полка.

Для более тесного взаимодействия вертолетные эскадрильи придавались каждой из трех (5-й, 108-й и 201-й) мотострелковых и 103-й воздушно-десантной дивизиям,отрядами вертолетов усиливали 66-ю и 70-ю отдельные мотострелковые бригады. Направлявшиеся в ДРА вертолетные части обычно имели в составе от одной до трех эскадрилий. Иногда они, сформированные на базе нескольких полков и доукомплектованные на месте отдельными машинами и летчиками из разных округов, представляли собой «сборную солянку». Средний уровень подготовки экипажей, удовлетворительный для мирного времени, в Афганистане оказался совершенно недостаточным: многие летчики не имели допуска на самостоятельный выбор места посадки, не могли удержать свою машину в строю, отставали и терялись даже при полетах в группе. Штурманам часто не хватало выучки в полетах над местностью, лишенной четких ориентиров и привычных радиомаяков. Бывали случаи, когда по возвращении летчики путались в карте, указывая место высадки десанта. Происходили и совершенные курьезы: в воздухе все три члена экипажа - командир, штурман и борттехник - расходились во мнениях, куда летит вертолет. Не хватало и навыков применения оружия, т.к. в ходе боевой подготовки вертолетчиков-транспортников в СССР этому уделялось весьма скромное внимание. На счету большинства из них имелось лишь несколько зачетных стрельб, не говоря уж о знании тонкостей тактики. Воевать еще предстояло научиться.

Другой причиной проблем стали многочисленные наставления и предписания, регламентировавшие выполнение полетов. Ограничения, разработанные с благой целью обеспечения безопасности, сковывали летчиков в бою, а то и оказывались совершенно невыполнимыми. Установленные для Ми-8Т пределы крена до 30' и пикирования не свыше 15' могли привести к гибели вертолета в горных теснинах. Растянутый во времени пилотаж позволял противнику спрятаться, сменить позицию или открыть ответный огонь, а «безопасный» разворот «блинчиком» подставлял под огонь борт машины.

Учиться пришлось буквально на лету, перенимая опыт классных летчиков. Одним из наиболее известных пилотов, открывавших афганскую кампанию, был майор Владимир Харитонов, занимавший должность зам. командира полка по летной подготовке. Он вывозил молодых пилотов, раскрывая возможности машины и демонстрируя великолепную технику пилотирования, в том числе на режимах, которые едва ли предполагали сами создатели Ми-8. Замечательным летчиком был комэск Вячеслав Гайнутдинов, ставший Героем Советского Союза уже в апреле 1980 г. Награду он получил за спасение зажатой в кишлаке разведгруппы, сумев взлететь и отыскать ее в пыльную бурю. Приземлившись под огнем прямо в селении, он прикрывал отход группы, отстреливаясь и вертясь на одном колесе, пока разведчики пробивались к вертолету по узким улочкам. Майор Гайнутдинов погиб через четыре месяца после награждения, в День авиации - сгорел в вертолете, сбитом на взлете в Кундузе.

Лучшим учителем была каждодневная работа: в день экипажи выполняли по 5-6 вылетов, проводя в воздухе до 8 часов. В практику вошли маневры с большими перегрузками, категорически запрещенные дома: виражи с креном до 90', «истребительные» боевые развороты, горки с отрицательными перегрузками (теоретически для вертолета недопустимыми!) и крутые пикирования, при которых в кабине темнело от земли, заполнявшей весь обзор. Многие летчики впоследствии говорили, что летать по-настоящему их научил Афган, однако «там» о своих достижениях в пилотаже предпочитали не распространяться - запреты оставались запретами. Харитонова неоднократно вызывали «на ковер», подвергая взысканиям и грозя снятием с летной работы, втихую, впрочем, поощряя «виновника наших побед». В связи с возникшей потребностью ОКБ провело работу по расширению области допустимых режимов полета Ми-8, а совместно с ЛИИ -по увеличению предельного взлетного веса за счет изменения техники пилотирования и выполнения взлета с разбегом.

|

«Крутой пилотаж» на Ми-8Т (борт 22) в исполнении м-ра В.Харитонова. Аэропорт Кандагар, 1981 г.

|

Эвакуация раненых на Ми-8Т. Осень 1982 г.

|

На «пятачке» высокогорного блокпоста. 1987 г.

«Крутой пилотаж» был необходим, но и рискован: энергичные маневры с закри-тическими углами атаки приводили к срыв-ному флаттеру несущего винта и тряске, поэтому пилотирование на крайних режимах требовало от летчика особого внимания. 9 апреля 1980 г. в Кандагаре капитан Харин на Ми-8Т с десантом на борту заложил крутой вираж сразу после взлета, не имея высоты и скорости, и не справился с управлением (это был его первый боевой вылет). В у павшем вертолете погибли все, кроме штурмана, на свое счастье не успевшего пристегнуться и при ударе выброшенного через блистер.

|

«Рабочая лошадь» афганской войны - Ми-8МТ. Лето 1981

Отработка методики пилотирования на крайних режимах стоила жизни опытнейшим испытателям Л ИИ В.Е.Туровцу и Н.А.Бессонову, разбившимся в Жуковском 8 февраля 1982 г. при имитации посадки подбитого Ми-8 с выключенными двигателями на предельных углах тангажа и снижения.

В полетах среди однообразных гор и ущелий ориентирами могли служить приметные деревья, характерные скалы или строения, не нанесенные ни на какие карты и передававшиеся летчиками друг другу «под запись». Сами карты зачастую были старыми и неточными, и в Баграме неожиданным подспорьем оказались отыскавшиеся в гарнизонной библиотеке записки академика-селекционера Н.И.Вавилова о его путешествиях по Афганистану, содержавшие зарисовки местности, высоты перевалов и описания ландшафтов со множеством примет. Полеты «по Вавилову» оценили, ставшую бестселлером книгу передавали из рук в руки и даже специально заказывали в Союзе.

Из-за значительного расстояния между аэродромами и особенностей полетных заданий вертолеты оснащались парой дополнительных баков по 915 л, что обеспечивало Ми-8Т дальность полета до 930 км. Объемистые «бочки» занимали добрую половину грузовой кабины, но летчики неохотно расставались даже с одной из них, опасаясь вынужденной посадки из-за выработки топлива в негостеприимных местах.

Благодаря своей универсальности и в связи с нехваткой Ми-24, «восьмерки» с первых месяцев войны стали использовать для ударных действий, например, огневой поддержки высаженных ими же десантов. В эскадрильях имелось также несколько специальных ударно-транспортных Ми-8ТВ («тяжелое вооружение»), защищенных броней и оснащенных крупнокалиберным пулеметомА-12,7, шестью 32-зарядными блоками УБ-32-57 и четырьмя противотанковыми ракетами 9М17П «Скорпион-П». Однако эти явно перетяжеленные машины не пользовались популярностью из-за пониженных летных характеристик, особенно заметных в разреженном горном воздухе. Неповоротливому «утюгу» летчики предпочитали обычный Ми-8Т, который также мог нести достаточно мощное оружие - бомбы и ракеты С-5 в 16-зарядных блоках УБ-16-57УВ на четырех узлах подвески.

В июне 1980г., ведя разведку в окрестностях Газни, пара Ми-8Т Сурнина и Соловьева обнаружила на горном хребте огневые точки, которые решила обстрелять во втором заходе. Машины встретил плотный ответный огонь. «Восьмерка»" ведомого вышла из атаки с дымным шлейфом: пули подожгли находившееся в грузовой кабине снаряжение, за плотным дымом ничего не было видно, и борттехник на ощупь пытался определить, не горят ли, грозя взрывом, баки. Потрепанная старенькая машина ведущего блестела на солнце,словно полированная - по всему борту текло масло из пробитого радиатора.

Бои и первые потери быстро вытеснили прежние напутствия о «высокой и почетной миссии - оказании интернациональной помощи», место которых заняла простая логика войны: «Стреляй первым!»

Для усиления огневой мощи «восьмерок» на борт стали брать вооруженных АКМ и РПК стрелков из числа солдат, незанятых летчиков и техников аэродромной команды. Для прикрытия вертолета на выходе из атаки одного из них часто сажали сзади у люка в грузостворке. Там же, а чаще в проеме входной двери, устанавливали пехотные 30-мм скорострельные автоматические гранатометы АГС- 17 «Пламя». Треногу с гранатометом привязывали и распирали чем попало, чтобы дергающийся при стрельбе АГС не вылетел из кабины. «Пламя» оказался очень эффективным средством в борьбе с живой силой на дистанциях до 800 м: плотный веер осколков выкашивал даже траву в радиусе 6-7 м от места взрыва. Боезапас в барабане составлял 29 осколочных 280-г гранат. Огонь вели вбок по полету, накрывая цель хорошо видимой цепочкой разрывов, или с виража, плотно укладывая гранаты в центр круга. 11 июня 1980 г. южнее Газни с патрульной «восьмерки» заметили отряд вооруженных конников. Пытаясь укрыться от погони, те кинулись к близкой рощице. Отрезая дорогу, вертолет лег в разворот, и борттехник Михаил Кель накрыл их одной очередью. Десятка гранат хватило, чтобы среди расщепленных пальм осталась вся группа. Вертолетчики Кандагара отработали групповое нанесение удара АГС, заходя на цель фронтом, одновременно разворачиваясь боком и давая слаженный бортовой залп.

В дуэльной ситуации стрелковое вооружение на борту не давало перевеса, а при встрече с ДШК - заметно уступало ему в дальности и силе огня. Незаменимым оружием стали ракеты С-5, позволяющие поражать разнообразные цели. 57-мм ракеты применялись во множестве вариантов, различавшихся, в основном, устройством боевой части; особенно распространенными были осколочно-фугасные С-5М и С-5МО (С-5М давала 70-75 осколков массой 0,5-1 г, а на корпус С-5МО были нанизаны еще 20 стальных колец, разлетавшихся по надрезам), С-5КО обладали кумулятивным действием, выбивавшим острые обломки камня, которые поражали не хуже осколков. Значительное рассеивание НАР предполагало их использование по площадным целям, но их широко применяли и против точечных: залп засыпал цель градом ракет, одна-две из которых давали прямое попадание в пулеметное гнездо или укрытие. Обычно число НАР в залпе составляло 8, 16 или 32. Предписанная эффективная дальность стрельбы равнялась 1600-1800 м, но многие «мастера ракетного боя» для большей точности старались всаживать ракеты в упор прямо в окна и амбразуры и выбивать засевшего в расщелине врага едва ли не с отвесного пикирования.

К недостаткам С-5 относили их невысокую поражающую способность, особенно в борьбе с защищенными целями. Фугасное действие НАР, содержавших всего 200 г ВВ, было слабым, часто С-5 вязли в глине стен и дувалов. Легкие осколки сохраняли убойную силу лишь в нескольких метрах, на излете не могли пробить толстые ватные халаты «мишеней», и в докладах отмечалась «высокая живучесть целей при ударе осколочными боеприпасами».

При атаке сооружений и укрытий более практичными были бомбы, обычно осколочные «сотки» АО-50-100М, осколочно-фугасные ОФАБ-100-1 20, ОФАБ-100М и ОФАБ-250-270. Разрыв «сотки» давал до 2500 крупных осколков с радиусом сплошного поражения 35-40 м. Обычно вертолет-бомбардировщик нес пару бомб, реже - четыре. Комбинированный вариант вооружения из двух блоков УБ-16-57УВ и двух бомб обладал большей универсальностью и применялся для атаки защищенных объектов: подавив сопротивление ракетным залпом, вертолет мог уничтожить цель бомбами. Вооружение могло распределяться между машинами в группе (такие действия получили название бомбо-штурмового удара). Для пуска ракет Ми-8Т оснащался колли-маторным прицелом ПКВ, а для бомбометания - оптическим ОПБ-1, но летчики предпочитали более практичную в горах стрельбу и сброс бомб «на глазок», пользуясь нанесенными на лобовом стекле горизонтальными линиями, соответствовавшими привычным углам пикирования и проведенными по своему росту.

Бывали случаи использования с Ми-8Т совершенно непредвиденного оружия: израсходовав боезапас, противника забрасывали ручными гранатами, а полковник А.Бурков после десятка неудачных попыток разбомбить узкий мост через ущелье взорвал его, уложив с вертолета мешки со взрывчаткой и подожженным бикфордовым шнуром. Местные умельцы пытались приспособить на «восьмерках» снятую с истребителя пушку ГШ-23 и даже 73-мм орудие 2А28 с БМП-1, но испытать его в воздухе так и не решились, опасаясь, как бы сильная отдача не развалила вертолет.

Совершенствуя тактику, вертолетчики стали применять эффективный при атаке группой замкнутый круг («вертушку»), обычно в составе звена, заходя на цель с пикирования и прикрывая друг друга при выходе. Безопасный интервал между машинами составлял 1000-1500 м, но для непрерывности огневого воздействия его сжимали, и очередной вертолет открывал огонь, едва впереди идущий отворачивал в сторону. Реже практиковали удар с плоского круга, взяв цель в кольцо и ведя огонь с бортов; при этом можно было использовать только стрелковое оружие, а рикошетирующие от камней пули могли поразить вертолет напротив. Некоторые цели типа цепи огневых точек штурмовали фронтом вертолетов, разворачиваясь в «гребешок», обычно с уступом-пеленгом, ориентируясь по ведущему. В узких ущельях и межгорьях атаковали «гуськом» - один за другим, с минимальными разрывами.

|

Штурман эскадрильи к-н Е.Л.Воронов после вылета на боевое задание.

Лето 1987 г.

|

Снаряжение блоков УБ-32-57 на Ми-8МТ перед Вардудской операцией. 1986 г.

Работали, в основном, с малых высот, где вертолет обладал большими возможностями, а главным противником были автоматы и излюбленные моджахедами английские 7,62-мм винтовки системы Ли-Энфильда (т.н. «Буры»), большое количество которых попало в Афганистан в 20-30 гг. Поначалу стрелки противника, не имея опыта отражения воздушных атак, не брали упреждения при стрельбе по быстро движущейся цели, и попадания приходились преимущественно в хвостовую часть. По сравнению с плотно скомпонованными истребителями, где и одна пуля зачастую выводила из строя систему или агрегат, «пустой» вертолет переносил без серьезных отказов попадания многих пуль, прошивавших его насквозь.

Ми-8 возвращались из боя, имея до трех одновременно поврежденных лопастей (в самих лопастях насчитывали по 5-6 пробоин), с прострелами баков, разорванными лонжеронами и шпангоутами, перебитыми трубопроводами и проводкой управления. Как-то сопровождавший колонну войск Ми-8 получил повреждения осколками противотанковой мины, взорвавшейся под БТРом, над которым он пролетал.

Экипажи получали ЗШ и бронежилеты, однако надевать их находилось мало желающих. Двухкилограммовый шлем не давал повернуть головы, а в тяжелом армейском бронежилете можно было в два счета «свариться в собственном соку». Для защиты от пуль их вешали за сиденьем, сбоку на блистере или укладывали под ноги. Летчикам и техникам и без того приходилось нелегко: летом обшивка накалялась до +80-90'С, в кабине царило сущее пекло (отчетные документы констатировали: «В жару при выполнении работ в кабине и тем более в хвостовых балках вертолетов вообще невозможно находиться»).

|

Один из многочисленных эпизодов боевой работы «восьмерок» - высадка под обстрелом у кишлака Мичкана. Май 1985 г.

Спасаясь от жары, экипажи нередко летали в далекой от уставной форме - трусах и панамах. Ничто не могло спасти от всюду проникающей, лезущей в нос, глаза и липнувшей к телу пыли - за год человек вдыхал ее столько, что хватило бы на два кирпича.

Наибольшая нагрузка приходилась на «крайнего» в экипаже - борттехника. Помимо обычной работы по подготовке вертолета, он отвечал за снаряжение боеприпасами, заправку, занимался погрузкой. В полете - следил за работой систем, помогал пилоту и штурману, вел огонь из пулемета и АГС, управлял стрельбой десантников и их высадкой, не умея, как шутили летчики, разве что рожать и печь торты. При посадках на полевые площадки борттехник первым выскакивал наружу и, указывая ровное место, помогал командиру сесть (со стороны его размахивания руками, приседания и подпрыгивания в туче песка перед вертолетом живо напоминали шаманский танец). На борту и стоянке борттехники проводили по 12-17 часов в день, имея, по мнению военных медиков, «3-4-кратное превышение пределов допустимых норм по утомляемости». Чтобы «технари» сохраняли боеспособность, их обязанности частично поручали другим специалистам.

Чтобы избежать ожогов и солнечных ударов, при выполнении тяжелых работ (подвеска 250-кг бомб таковой не считалась!) вертолеты на стоянке старались поливать водой, если только она была под рукой. Ежедневные боевые вылеты заставили отказаться от дней предварительной подготовки, выполняя ее после полетов, «между делом», и сводя обслуживание к минимально необходимым работам. Если не хватало времени, машины разрешалось выпускать на задание с частью неработающего оборудования, отказами отдельных систем и незашитыми пробоинами, из которых по кабине гулял сквозняк («лишь бы винт вертелся и пулеметы стреляли»). Выносливая «восьмерка» выдерживала немыслимые условия эксплуатации: встречались вертолеты с десятками дыр, с непрошедшими балансировку лопастями винта (хоть это и вызывало тряску, но летать было можно). Весной 1980 г. два Ми-8Т в воздухе задели друг друга винтами. Поврежденные участки лопастей на глазок подровняли зубилом, и вертолеты смогли вернуться на базу.

При обычных для Афганистана летних +4СГС даже на равнинных аэродромах располагаемая мощность двигателей ТВ2-117А падала на треть, а в высокогорье ТВД не выдавали и половины мощности. Соответственно приходилось уменьшать полезную нагрузку, почти втрое падала скороподъемность, снижалась маневренность. При «паспортной» нагрузке Ми-8 до 4000 кг в большинстве случаев 9-10 десантников были пределом. Летом 1980 г. на выручку афганскому батальону, застрявшему в горах под Кандагаром, отправилась советская эскадрилья. В кромешной темноте летчики сумели отыскать афганцев и вывезти их с плоскогорья на высоте 2200 м. Набрав в кабины по 14-16 человек, они едва взлетели и дотянули домой на грани прогара турбин и пожара.

Особенно трудно приходилось при запуске двигателей, которые с трудом хватали жаркий воздух. Именно вертолетчиками был изобретен «испарительный» способ - из стоявшего наготове бачка через верхний люк в воздухозаборники ковшиком или кружкой выплескивали воду, охлаждавшую воздух на входе. (Однажды подобранные в пустыне разведчики первым делом выпили на борту всю воду и, чтобы взлететь, борттехнику пришлось пожертвовать «НЗ» - запасом самодельной браги.)

Летом выплавлялась и окислялась смазка в узлах, от перегрева закипали аккумуляторы. Несколько раз ураганным ветром выворачивало лопасти винтов, а сами вертолеты порой приходилось привязывать к танкам, чтобы их не унесло. Постоянно висевшая в воздухе пыль с солончаков попадала в шарниры, гидро- и маслосистему, приводя к износу и коррозии стальных деталей, в нормальных условиях считавшихся нержавеющими. На каждую тонну топлива в емкостях заправщиков приходилось до полукилограмма пыли и песка, часть которого так или иначе попадала в баки, забивая фильтры и грозя самопроизвольным уходом двигателя с режима, а то и остановкой. Компрессоры пыль истачивала в первую очередь. Из-за эрозии изменялся профиль лопаток, приводя к нерасчетному обтеканию и даже помпажу, ТВ2-117А не вырабатывали и половины назначенного ресурса, а при их переборке обнаруживалось, что миниатюрные лопатки последних ступеней «съедены» почти на нет. Пылезащитные устройства (ПЗУ), устанавливаемые на Ми-24, на Ми-8Т не нашли применения. Включение ПЗУ отбирало до 15% и без того недостававшей мощности. Вытягивая еще сотню «лошадей», техники часто перерегулировали ограничитель температуры газов за турбиной, поднимая ее с разрешенных 880'С до 920'С, резонно полагая, что установленного ресурса двигатель все равно не достигнет.

С июня 1980 г. Ми-8Т стали дорабатывать, усиливая вооружение и защищенность. Кабину экипажа прикрыли наружными 5-мм бронеэкранами и внутренними бронелистами за сиденьями летчиков, по бокам и снизу перед приборными досками (эти листы можно было складывать для улучшения обзора). Общая масса брони дала прирост веса 180 кг, но оказалась достаточно эффективной: она задерживала 70% попадавших пуль, в том числе крупнокалиберных.

|

Посадка десантников в вертолет перед вылетом на операцию. Лето 1987 г.

В носу вместо лобовой секции остекления ставили подвижный танковый пулемет ПКТ - мощное оружие под усиленный по сравнению с «ручником» патрон. Еще два пулемета с электроспуском монтировали сверху на фермах подвески. Выбор армейского образца был обоснован: работать ему предстояло в «родной среде» пыли и грязи, при недостаточном охлаждении. На танках ПКТ предназначался, в основном, для пристрелки, и его ствол имел ограниченный ресурс. В вертолетном варианте ствол заменялся другим, способным выдержать до 24000 выстрелов. Ферменные пулеметы пристреливались так, чтобы их трассы сходились в 800 м перед вертолетом. Они имели по 400 патронов с чередовавшимися обычными, бронебойно-зажига-тельными и трассирующими пулями. У носового ПКТ боезапас включал 500 патронов. Еще один ПКТ с парой патронных коробок ставили в хвостовом люке.

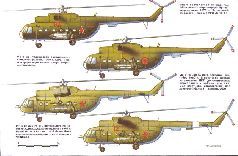

В 1980 г. в ВВС 40-й армии появились первые Ми-8МТ, оснащенные более мощными двигателями ТВЗ-117МТ и штатными ПЗУ. Увеличенная почти в полтора раза энерговооруженность обеспечила им превосходство в скорости, потолке, скороподъемности и маневренности. Новый вертолет даже не хотел садиться незагруженным, свободно вися у земли на «малом газу», и нормально летел на одном двигателе (на Ми-8Т отказ двигателя заставлял тут же подыскивать место для посадки). Попробовавшим «эмтэшку» летчикам обычная «восьмерка» казалась недодающей мощности. При тех же, что и у Ми-24, двигателях и близкой огневой мощи Ми-8МТ был на тонну легче. Возросшая грузоподъемность позволяла нести до 6 пилонов с вооружением, включая бомбы до 500 кг и более мощные блоки УБ-32-57, что позволяло эффективно применять его при штурмовке. Постепенно новыми вертолетами стали обновлять весь парк «восьмерок».

Летом 1980 г. в Кабульском аэропорту прилетавших встречал лозунг «Миру -мир!» и местная шутка «Войны-то тут нет, но от нашей борьбы за мир скоро камня на камне не останется». Бои в это время уже шли по всему Афганистану. Справка ХАД* по густонаселенной Чарикарской долине у самого Кабула гласила: «Народная власть носит очаговый характер и распространяется, как правило, на здание или крепость.» Могло ли быть иначе в стране, где «светлое будущее» пытались силой навязать народу с давними обычаями и традициями, за кровью и яростью боев задумываться уже не приходилось. В прицеле был враг, и оставалось только стрелять и стрелять. Патронов уже не считали: на борт «восьмерки» сверх штатного боекомплекта брали по 10-12 «цинков», и после иной жаркой схватки под ногами гремели сотни стреляных гильз, устилавших пол кабины. Выгребать их приходилось метлой и ведрами, ссыпая в кучи вокруг стоянок и доверху заполняя местные арыки.

При оказании огневой поддержки особое значение приобретал тесный контакт с наземными частями. В этом вертолетчики имели несомненное преимущество перед истребителями: при необходимости они могли взять на борт знающего местность авианаводчика или подсесть в боевые порядки войск, чтобы уточнить обстановку и согласовать действия. В распоряжении полковника Б.В.Громова, тогда командира 5-й мотострелковой дивизии, находился солдат-художник, в цвете изображавший панораму местности, по которой вертолетчикам намечали места работы и цели. С небольшой высоты хорошо различались сигнальные ракеты и дымовые шашки, цепочка которых обозначала фронт подразделения. Атака вертолетов давала гораздо большую эффективность и точность, чем удары скоростных самолетов, нередко с высоты не способных заметить эти сигналы (бывали случаи, когда авианаводчик, отчаявшись показать цель опасно кружившим над головой самолетам, уводил их в сторону, давая ориентиром скалу в отдалении).

Работая совместно с ИА и ИБА, вертолеты могли «подсветить» цель пулеметными трассами или сработать по системе, названной «дым-огонь»: они наносили удар НАР, а по поднявшемуся облаку пыли и дыма сбрасывали бомбы. самолеты. Преодолев известное высокомерие к винтокрылым «Карлсонам», летчики «настоящей» авиации не упускали случая «подлетнуть» на Ми-8 бортстрелками, ощутить полет у самой земли и вплотную встретиться с противником. А его вертолетчики видели буквально в лицо, и не были преувеличением слова песни из их богатого фольклора:

«…Я вижу тебя сквозь сетку прицела, Сквозь дымку от залпа ракет, Я вижу тебя пока еще целым -Винтовку, чалму и бешмет.» Патрулируя («просматривая») окрестности и приграничные районы, вертолеты вели поиск вооруженных отрядов и пресекали путь караванов с оружием. В тянувшихся за Фарахом и Кандагаром пустынях Регистан и Хаш поиск облегчали хорошо видимые с воздуха тропы и шлейфы пыли, часами державшиеся за прошедшим караваном или машиной. По ним нагоняли путников, высаживали группы досмотра, а то и решали их судьбу с ходу.

|

|

|

|

Прошедшие Афганистан вертолетчики никогда не забудут этого…

Однозначно признавался врагом человек или группа, имевшие оружие, пытавшиеся оторваться от преследования, разбежаться или спрятаться. При досмотре требовалось особое чутье и осторожность: в руках у мирного купца мгновенно мог появиться автомат, а караванщики, случалось, сами бросались в атаку. Летом 1980 г. так был убит командир Ми-8Т Г.Пожарищенский, севший в Регистане. Машину с раненым штурманом и бортстрелком сумел привести домой борттехник «харитоновской выучки» А.Медведев. Незадолго до этого там же в стычке с бандой комэску Сидорову пулей «подстригло» волосы, его штурман был ранен в шею, а борттехнику пришлось из РПК отстреливаться от наседавших моджахедов, пока отходившая группа грузила на борт убитых и раненых.

Для внезапности «просмотр» и заход на цель вели на предельно малых высотах, на уровне верхушек деревьев (хотя инструкции запрещали полеты ниже 50 м, позднее опустив «планку» до 25 м). В августе 1980 г. в Кандагар вернулся из рейда Ми-8Т без передней стойки, снесенной в бреющем полете. Садиться ему пришлось на подставленные ящики. Машину отремонтировали, и она продолжала летать, сохранив на память внушительную вмятину в полу кабины.

Основной работой «восьмерок» оставались перевозки и десантирование войск, занимавшие, соответственно, 18% и 12% от общего числа вылетов армейской авиации (АА), возрастая до 40-45% при проведении операций, вообще невозможных без высадки с вертолетов и снабжения по воздуху. При очистке приграничной с СССР провинции Фариаб в январе 1982 г. были задействованы 40 советских, 12 афганских Ми-8Т и 8 Ми-6, высадивших 1200 бойцов, потеряв при этом две «восьмерки». В ходе 2-й Панджшерской операции в мае 1982 г. решающую роль играли тактические десанты 20 советских и афганских батальонов общим числом 4200 человек, которые осуществляли 104 наших вертолета, 26 самолетов и часть афганских машин. Главной задачей определялся захват господствующих высот с целью отрезать противнику пути отхода, для чего вертолетам приходилось действовать на высотах до 3500 м.

Наиболее сложные полеты выполнялись для обеспечения высокогорных застав и разведпос-тов, контролировавших перевалы и дороги. Чтобы забросить туда продовольствие, топливо, боеприпасы и обычную воду, Ми-8 предельно облегчали, снимая броню, фермы подвески, часть оборудования, сиденья в грузовой кабине, а иногда даже вооружение и створки грузолюка. «Раздетый» вертолет мог набрать лишнюю пару сотен метров высоты, но приземлиться часто оказывалось негде, и машину приходилось удерживать на весу, приткнувшись к выступу скалы одним колесом, пока из кабины выбрасывали груз и принимали людей. Иногда, с разгону забравшись на высокогорную площадку, вертолет оттуда уже не мог взлететь нормально. На этот случай была отработана методика срыва, при которой вертолет соскальзывал вниз, набирал в падении достаточную скорость и переходил в горизонтальный полет. Однажды капитан Кабдулин сумел забрать таким образом сразу 30 блокированных на вершине человек, объяснив потом, что вторично подняться на эту площадку он просто не смог бы.

«Вертушки» пользовались заслуженной любовью и уважением: помимо доставки всего необходимого и огневой поддержки, они вывозили раненых и пострадавших от тепловых ударов («солнечников»), выручали отсеченные от своих подразделения. Для многих, оказавшихся в безвыходном положении, рокот вертолетов означал спасение. Среди них был и начальник тыла 40-й армии полковник В.А.Васин, БТР с которым подбили в «зеленке» вблизи Чарикара.

|

Замена поврежденной лопасти на Ми-8Т. 1982 г.

Рост потерь в авиации заставил совершенствовать тактику групп поиска и спасения (ПСС). Поначалу пара Ми-8 с вооружением, аптечкой и спасательной командой на борту, задачей которых было поддержать сбитый экипаж и помочь ему выбраться, дежурила на аэродроме и поднималась по вызову. Судьбу севших на вынужденную летчиков нередко решали минуты, и пару ПСС стали придавать основной группе. Она шла замыкающей в боевом порядке, чтобы видеть все остальные машины. Дежурство в воздухе у цели проводили на безопасном эшелоне, кружа выше остальных на 300-500 м. При необходимости на выручку подсаживался ближайший из вертолетов, остальные при этом прикрывали его огнем, становясь в круг.

В частях 40-й армии с первого дня действовал приказ о том, что ни один боец - раненый, контуженый или убитый - не должен остаться на поле боя. В апреле 1981 г. во время боев в ущелье Анардара под Фарахом пропали пять человек. Когда вертолетчики нашли их, в живых остался лишь один, но и тела погибших пришлось отвоевывать, высаживая десанты и выбивая противника из района. В марте 1985 г. вертолетчики, выполняя поиск сбитого летчика-истребителя, нашли его мертвым: спускавшегося на парашюте пилота душманы расстреляли в воздухе. Борттехник Ми-8, открывавший дверь, был убит наповал притаившимся в засаде снайпером, знавшим - «шурави» непременно прилетят забирать своего.

Сами вертолетчики ежегодно теряли по 35-40 машин (почти целый полк), многие из которых уносили с собой экипаж. От сгоревшего вертолета оставалось немногое: заметное издалека пятно гари, отлетевшие при ударе хвостовая балка и колеса, спутанные обрывками проводов двигатели в луже дюраля и покрытый жирной копотью остов кабины. Основное число повреждений Ми-8 получали при десантировании, высаживая и забирая людей на простреливаемых площадках (до 50%), и при транспортных перевозках (до 15%). Чтобы избежать поражения, был изобретен прием «кленовый лист»: вертолет снижался, виляя по курсу и крену. Направление полета при этом сохранялось, но с земли было трудно понять истинное положение машины и выполняемый маневр.

Набираясь опыта, вражеские стрелки старались прицельным огнем выбить экипаж: 44% всех потерь в АА приходилось на гибель летчика от стрелкового оружия. К 1982 г. количество попаданий в кабину достигло 74% от общего числа, при этом 42% пуль спереди приходилось на незащищенное остекление Ми-8. «Бур» с прицельной дальностью до 2600 м представлял не меньшую опасность, чем автоматическое оружие. В марте 1982 г. ст. лейтенанту Минину, забиравшему раненых из Гардеза, пуля «Бура» попала в лицо. Он умер в воздухе, вся кабина

была залита кровью, но штурман успел перехватить управление и увести вертолет. Шедшего ведомым капитана Александрова тут же ранили в руку, и он перевернулся на посадке. На борту все остались целы, а «меченый» летчик, вернувшись в строй, в первом же вылете получил пулю снайпера в то же место! Майора Харитонова в полете спас авиагоризонт, в котором засела пуля, шедшая точно в голову.

|

В Пандшерской долине…

|

«Восьмерка» прибыла за пленными, взятыми группой спецназа под командованием ст. л-та П.Г.Трофимова. 1985 г.

Против взлетающих и садящихся вертолетов моджахеды пускали в дело ручные гранатометы, в обращении с которыми были настоящими мастерами. Кумулятивная граната РПГ вырывала до 1,5 м2 борта, вызывала течь топлива и пожар, могла оторвать хвостовую балку или разнести винт. Видимо, первый Ми-8Т из РПГ был сбит 22 июля 1980г. при ведении разведки у Мраморной горы под Кандагаром. Получив попадание сзади в фюзеляж, вертолет повалился к земле. Ведомый, шедший следом, ничем не мог помочь - в охваченной огнем машине сгорели все. Капитана Иванова гранатометчик подстерег на взлете в Асадабаде. Дух, грязный и лохматый, поднялся из-за камней совсем рядом и в упор всадил в борт гранату. Едва оторвавшаяся от земли «восьмерка» рухнула в огне, по ней тут же ударили автоматы, но летчики успели выскочить и, прячась за стелющейся гарью, укрылись за броней подоспевшей БМП.

С насыщением ПВО крупнокалиберными зенитными пулеметами и ЗГУ с эффективной наклонной дальностью стрельбы до 1500 м пришлось поднять эшелоны полетов вертолетов. Количество попаданий из стрелкового оружия, в том числе калибром до 14,5 мм, на высотах свыше 1200 м падало до 3-5% от общего числа, а после 2000 м его можно было не принимать во внимание. Появление ПЗРК качественно изменило характер применения АА, по сути началась война за господство в воздухе. «РедАй - опасные районы» отмечались на полетных картах еще в 1980г., а в мае 1982 г. в Панджшере были захвачены первые душманские «Стрелы». Однако новое оружие еще не было толком освоено, у взятых трофеев, например, оказались совершенно отсыревшими батареи. Первые пуски были зафиксированы в 1983 г., затем их число стало угрожающе нарастать: в 1984 г. отметили 62 случая применения ракет (сбиты 6 самолетов и вертолетов), в 1985 -141 пуск, в 1986 - уже 847, поразившие 26 машин. В 1987 г., по данным оперотдела штаба 40-й армии, у противника имелся 341 ПЗРК, а в лагерях на территории Пакистана и Ирана, где обучали зенитчиков, специальность стрелка-ракетчика стала одной из массовых. Попадание ракеты с мощной БЧ, полосовавшей вертолет плотным потоком осколков и фугасным ударом, чаще всего приводило к катастрофическому исходу - пожару, взрыву и гибели летчиков. Специалисты, изучавшие устойчивость систем и узлов вертолетов к ПЗРК, пришли к выводу, достойному цитирования: «Прямое попадание ракет в вертолет приводит к его гибели, поэтому конкретный характер боевых повреждений авиатехники в данном случае не представляет практического интереса». Зона досягаемости ПВО с появлением более совершенных «Стингеров» охватила высоты до 3000 м, а поджидать авиацию стрелки могли повсюду: докладывали даже о пусках из центра Кабула, с крыш домов и автомобилей.

Первые доработки по повышению защищенности от ПЗРК были проведены уже летом 1980 г. Они включали установку экранно-выхлопных устройств (ЭВУ) и автоматов пассивных помех АСО-2В с ИК-ловушками. ЭВУ, смешивая горячие выхлопные газы с наружным воздухом, снижали тепловой фон двигателей в 2-3 раза. Блоки АСО, содержавшие по 32 пиропатрона ЛО-56, подвешивались на стальных лентах под хвостовой балкой (вначале по две, затем - по четыре кассеты, направленные в стороны). Позднее на Ми-8МТ их стали монтировать пакетами по три на бортах фюзеляжа, чтобы ловушки догорали в тепловом следе двигателей.

|

Командир вертолетного полка п-к Федотов В.Г. (третий слева) с группой военнослужащих незадолго до вывода войск из Афганистана. Январь 1989 г. Через остекление видны сдвижные бронеплиты кабины экипажа, на подвеске - пушечный контейнер УПК-23-250

|

Восьмерка» доставила продовольствие и боеприпасы. Операция «Магистраль», район г. Хост, 1987 г.

|

Зам. командира эскадрильи м-р Назаров В.В. у Ми-8МТ перед вылетом. На пилоне - блок Б-8В20 и бомба - «сотка»

Отстрел задавался автоматически сериями по 4-16 штук. Однако эти системы не обеспечивали радикального решения: эффективность маломощных ловушек со временем горения 2-2,5 с составляла только 10-15%, а конструкция ЭВУ оказалась не совсем удачной. Выхлопные газы они направляли вверх, чтобы их размывало потоком от винта, но проведенные в ЦАГИ эксперименты, в ходе которых вертолет с ЭВУ снимали с разных ракурсов тепловизионной аппаратурой, выявили неожиданный эффект - наличие четко идентифицируемых всплесков ИК-излучения при прохождении лопастей, привлекательных для ГСН ракет. Добиваясь удовлетворительного результата, пришлось сменить три типа ЭВУ.

С 1982 г. на вертолетах появилась станция оптико-электронных помех СОЭП-В1А (изделие Л-166 или «Липа»), которую монтировали на верху фюзеляжа. При помощи нагревательного элемента (мощной ксеноновой лампы или нихромовой спирали) и системы вращающихся линз «Липа» создавала вокруг вертолета импульсный поток непрерывно перемещающихся ИК-лучей, вызывавших раскачку следящей системы ракет и срыв наведения. Станция оказалась чрезвычайно эффективной: при испытании она срывала атаку с вероятностью, близкой к 1, хотя имела «мертвые зоны» внизу и не обеспечивала полностью защиту от «Стингеров». Практичные вертолетчики нашли и бытовое применение поистине универсальной системе, приспособившись на ее мощной «печке» жарить картошку и кипятить чайники. Суммарная эффективность всех трех вертолетных систем активной и пассивной защиты в боевых условиях достигала 70-85% (она оценивалась по числу сорванных пусков к их общему числу).

Вместе с тем ЭВУ прибавляли 68 кг массы, еще 50 кг давали АСО и 25 кг - «Липа», что было довольно много для потяжелевшей после всех доработок машины. Накапливаясь (общая масса доработок достигла 500 кг), они начинали давать отрицательный эффект. Для сохранения летных качеств в частях начали облегчать вертолеты, снимая пиленные ПКТ, а нередко и громоздкие «лопухи» ЭВУ, сильно увеличивавшие сопротивление (особенно это ощущалось на менее мощных Ми-8Т). Хвостовой ПКТ оставляли. Другой простой и эффективной мерой стала установка зеркал заднего вида, позволявших летчикам следить за задней полусферой. В итоге у Ми-8 уязвимость при выходе из атаки оказывалась почти вдвое ниже, чем у Ми-24, такой защиты не имевшего.

Топливные баки Ми-8 снаружи оклеивали пористой резиной, закупоривавшей пробоины, а изнутри заполняли пенополиуретановой губкой, останавливавшей пламя и гасившей взрыв. Эти меры практически исключили пожары и взрывы баков даже при попадании крупнокалиберных пуль. Разнесли тросы управления рулевым винтом, чтобы их не перебивало одним попаданием (как не раз случалось раньше), защитили экранами магистрали масляных и гидросистем, попутно проведя множество эксплуатационных улучшений: вечно текущие дюриты гидравлики заменили прочными шлангами в металлической оплетке, повысили ресурс лопастей за счет усиления лобовой оковки, защищавшей от туч песка и летевших камней, герметизацией шарниров защитили их от пыли.

|

Вертолет командира 50-го ОСАП п-ка А.В.Голованова на высокогорном блокпосту в район

Характеристики Ми-8МТ улучшили установкой двигателей ТВЗ-117В с повышенной высотностью. С 1982 г. на Ми-8МТ стали применять ракетные блоки Б-8В20 с более мощными 80-мм НАР, пушечные контейнеры УПК-23-250 и универсальные вертолетные гондолы ГУВ, комплектовавшиеся скорострельными пулеметами и гранатометами.

Растущее число потерь побудило вертолетчиков использовать разные приемы - от противозенитного маневра и работы с малых высот, оставлявших противнику минимум времени на изготовку и прицеливание (ГСН «Ред Аи» и «Стингеров» могла захватывать цель на высотах не ниже 30 м), до ухода на практический потолок, вне досягаемости огня ПВО. Моджахеды, в свою очередь, совершенствуя оборону, вводили посты раннего предупреждения, рассредоточивали зенитные позиции для ведения огня с разных направлений и ярусов в горах, эшелонировали их вокруг базовых районов с растущей плотностью к центру. При очередном наступлении на Панджшер весной и летом 1984 г. за один день 16 июля (запомнившийся как «день вертолетчика») на базу не вернулись 5 машин. В апреле 1986 г., пытаясь высадить десант на нерасчищенный от ПВО плацдарм у базы Джавара, пять вертолетов потеряли афганцы. Без потерь не обходились крупные операции «Пустыня» в июле 1985 г., сопровождавшаяся высадкой в горах 7000 человек, и «Плотина» осенью того же года, в ходе которой Кунарское ущелье на протяжении 170 км блокировал десант из более чем 12000 бойцов. В ноябрьской операции вертолеты выполнили за две недели 508 вылетов, высаживая и обеспечивая десантников на 19 площадках. За эти дни были сбиты три Ми-8МТ, в одном из которых погиб командир полка Филюшин. В горах, где зенитный огонь был особенно опасен, а обзор и маневр затруднены, потери возрастали в 1,3-1,5 раза по сравнению с операциями на равнинах. Всего за 1985 г. боевые потери Ми-8 распределялись следующим образом: 27% пришлось на ручное стрелковое оружие, 40% - на огонь ДШК, 27% -ЗГУ и 6% - ПЗРК. За тот год среднее число вылетов на один Ми-8 составило 426, а максимальное - 906 с налетом 963 часа.

«Восьмерки» широко использовались в качестве штабных машин для контроля с воздуха и управления войсками. Случались и ошибки: в апреле 1982 г. проводилась операция по уничтожению базового района и узла торговли наркотиками в Рабати-Джали на крайнем юго-западе страны у самой границы с Ираном и Пакистаном. После бомбового удара на рассвете планировалось довершить дело десантом, которым руководил зам. командующего ВВС 40-й армии полковник Опрелкин. Чтобы вертолетам было легче выйти на цель, Су-17 ее обозначили створом САБ. Пока группа подтягивалась к району высадки, САБы отнес ветер, вертолеты высадили десантников на иранской земле и. не заметив ошибки, ушли обратно. В назначенный район те выбрались только через пять часов. Опрелкину неудача стоила должности, а крайне ценную для моджахедов базу, то и дело восстанавливавшуюся, приходилось громить еще не раз, стягивая всю авиацию в этом районе для очередного «крестового похода».

К числу немногих «разгрузочных» заданий относилась работа ретрансляторами. Обеспечивая устойчивую радиосвязь КП с ушедшими на задание машинами и наземными подразделениями, вертолет забирался на предельную высоту и на автопилоте кружил над аэродромом. Полной заправки хватало на 4,5 часа, и наиболее предусмотрительные летчики, сменяя друг друга, успевали отоспаться на припасенном матрасе.

Без вертолетов была бы невозможной работа спецназа - наиболее боеспособных, обученных и хорошо вооруженных подразделений, настоящих профессионалов войны. Восемь батальонов спецназа, перекрывавших приграничные районы и «южный пояс», были сведены в две бригады со штабами в Джелалабаде и Лашкаргахе. Каждой из них придавалась отдельная вертолетная эскадрилья. Пользуясь данными разведки, радиоперехвата и ХАД, спецназ загодя узнавал о выходе банд, времени и пути движения караванов, а вертолеты обеспечивали скрытность и внезапность выдвижения в назначенный район.

17 сентября 1984 г. засада, высаженная в нужном месте в нужное время, встретила и уничтожила пробиравшуюся по Регистану пару «джипов». Среди немногих уцелевших моджахедов оказался французский журналист Жак Абушар, ради которого и была затеяна эта охота (подозревали, что он военный советник и разведчик). Осенью 1985 г. силами канда-гарского спецназа удалось перехватить и полностью истребить банду одного из самых известных в этих местах командиров - муллы Маланга. Очень эффективными оказались поисково-ударные действия вертолетов со спецназовскими досмотровыми группами на борту, позволявшими охватывать районы в радиусе 100-120 км от места базирования. Высадив группу, пара Ми-8 прикрывала их с воздуха и отсекала разбегавшимся караванщикам пути отхода. Именно так 5 января 1987 г. был захвачен первый «Стингер», знакомство с устройством которого было необходимо для выработки мер противодействия. ПЗРК искали уже давно, и за трофей загодя назначили награду - Звезду Героя. По донесению разведки на поиск вылетела пара Ми-8МТ с дежурной группой майора Е.Сергеева в сопровождении двух Ми-24. У кишлака Шахджой

|

Ми-8МТ м-ра А.И.Калинина на посадочной площадке сторожевого поста у аэродрома Гардес. 1988 г. они обнаружили колонну из пяти мотоциклистов. Пытаясь уйти, те успели пустить два «Стингера», но промахнулись. Уничтожив ответным огнем 16 моджахедов, десантники захватили одного уцелевшего «караванщика» и снаряженный ПЗРК.

К 1987 г. усиление ПВО заставило практически полностью отказаться от применения вертолетов для огневой поддержки войск. Руководство ВВС ТуркВО и 40-й армии отвело бомбово-штурмовые удары самолетам, а вертолеты прикрывали их и, в лучшем случае, завершали налет, «подчищая» местность после удара. Все чаще вертолеты использовали для работы ночью. Для безопасности такие полеты выполняли с увеличенными до 800-1000 м интервалами между машинами, не включая БАНО и пользуясь только неяркими строевыми огнями. Ударные действия по ночам вели смешанные группы из пары Ми-8, занимавшихся подсветкой местности САБ с высоты 2500-3000 м, и штурмовых звеньев Ми-24.

Политика национального примирения и объявленное с 15 января 1987 г. прекращение огня не дали желаемых результатов, и война продолжалась. Но у вертолетчиков появилась новая работа -переправка в родные места беженцев и пожелавших вернуться к мирной жизни моджахедов, которых перевозили подальше от районов боевых действий. На стоянках появился разношерстный люд бандитского вида, в галошах на босу ногу, бородах и пулеметах. На время полета у них отбирали оружие, запирая его от греха подальше в кабине экипажа.

С общей стратегией на свертывание активных военных действий сократилось и число воздушных десантов. Последние крупные высадки осуществлены при проведении операции «Магистраль» в ноябре 1987 г. для разблокирования дороги в осажденный Хост. В ходе ее захватывались высоты вдоль дороги, а под самым городом высадили советский батальон и бригаду афганских командос, двинувшихся навстречу наступавшим войскам.

К началу вывода советских войск на 15 мая 1988 г. ВВС 40-й армии располагали 331 вертолетом. Первоочередной задачей их экипажей стала защита городов и аэродромов от участившихся минометных и ракетных обстрелов. На Джелала-бад и Баграм из близкой «зеленки» мины и пули сыпались почти регулярно, и в лунные ночи даже в туалет частенько приходилось пробираться ползком. Непрерывное вертолетное патрулирование, наряду с минными заграждениями, оказалось наиболее эффективной мерой обороны.

Рабочий день на авиабазах начинался в 4-5 часов утра со взлета дежурного звена вертолетов, прочесывавших периметр в поисках вражеских стрелков. До наступления темноты «вертушки» кружили вокруг аэродрома, прикрывая взлет и посадку самолетов. Ночью на них подвешивали САБы. Охоту за противником,подбиравшимся к самым стоянкам, вели с помощью приборов ночного видения -ИК-очков ПНВ-57Е. Обнаружив «теплую цель», намерения которой не вызывали сомнений, подсвечивали ее «люстрой» и с ходу открывали огонь на поражение. Вертолет при этом оставался невидимым, а уйти ослепленному противнику было некуда.

Прикрывая авиабазы, ставшие последними плацдармами, вертолетчики не всегда могли защитить себя: в ставший черным декабрьский день 1988 г. попадание одного снаряда в крышу клуба, где летчики собрались у телевизора, унесло жизни сразу 11 человек.

|

|

В 9.45 утра 15 февраля замыкавший уходившие колонны БТР с командармом Борисом Громовым пересек мост на государственной границе. И лишь получив доклад о выходе «первого», Ми-8 сняли пять групп прикрытия и самыми последними покинули Афганистан.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |