"Зеленая креветка (Сборник с иллюстрациями)" - читать интересную книгу автора (Емцев Михаил, Парнов Еремей)

ПРИГОВОРЕН К НАСЛАЖДЕНИЮ

|

Об этой резервации я впервые услышал в Кимберли.

Четырем африканцам и одному белому вынесли смертный приговор. Они проходили по статье о злостном саботаже. Кажется, пустили под откос товарный состав. А может, перерезали провода главной высоковольтной линии. Я в то время был очень занят, и если бы не Страатен, то и это дело прошло бы мимо меня, как и десятки других.

Страатен выступал на суде защитником. Он сразу же сказал мне, что дело гиблое. Может быть, ему все же удалось бы спасти от петли хоть белого, но тот использовал последнее слово для антиправительственной пропаганды. На присяжных это произвело нехорошее впечатление…

Через несколько дней после вынесения приговора Страатен пришел ко мне в отель. Он молча разделся и пошел под душ. Потом уселся под самым кондиционером и попросил чего-нибудь прохладительного. Я достал из ледника сифон.

— У меня есть сведения, — сказал он, — что приговор приведен в исполнение не будет.

— Их помилуют?

— Нет. На это надежды мало… Ты ничего не слышал о секретных резервациях для смертников?

Я покачал головой.

— А следовало бы знать! — Страатен закурил сигарету и, кивнув на окно, сказал: — Опусти жалюзи.

— Зачем? Сразу же станет душно.

— Все равно. Лишь бы не это солнце. Оно раздражает меня.

— Как хочешь. Сейчас опущу. А почему, собственно, я должен знать об этих резервациях?

— С ними как-то связана ваша фирма.

— «Панафрика миннерс»?

— Да. Кажется.

— Я ничего не знаю.

— Но ты же у них главный геолог.

— Ты что, не веришь мне?

— Да нет! Что ты! Просто удивляюсь, как ты ничего не знаешь об этом. Впрочем, непосредственно эксплуатацией ты ведь не занимаешься?

— Нет., Тебе положить лед?

— Спасибо, дружище. Но это очень жаль, что ты ничего не знаешь. Я очень рассчитывал на твою помощь.

— В чем помощь?

— В этом деле. Говорят, в этих резервациях творятся страшные вещи. А моих подзащитных отправят именно туда.

— Всех?

— Всех. Отдельно, разумеется. Апартеид соблюдается и там Говорят, в них больше двух лет никто не выдерживает.

— И много таких резерваций?

— Кажется, четыре. Одна для белых, остальные — для африканцев. Это форменные лагеря смерти, если не хуже.

— Что может быть хуже?

— Не знаю, но, по-видимому, может быть и хуже.

— Так что тебе от меня нужно?

— Теперь ничего. Я думал, ты знаешь.

— Не знаю.

— Да, я вижу. Ну, я пойду.

— Погоди, пока немного спадет жара. Или ты спешишь?

— Куда мне спешить? Если бы ты знал, как мне хотелось спасти Брайтона!

— Он сам виноват. А черных тебе не жалко?

— Жалко, конечно… Знаешь, мы все здесь немного расисты в душе. Даже самые левые. Только не все отдают себе в этом отчет.

— Я не расист.

— У тебя есть друзья среди негров?

— Нет. Но это ничего не значит. Просто я бываю в таких кругах…

— Ладно. — Он лениво махнул рукой. — Не оправдывайся. Я же тебя не обвиняю. Я и сам такой. Ты видел моих присяжных?

— Да, что и говорить, бронированные ребята, один к одному.

— Брайтон, конечно, сам виноват. До тех пор пока он не раскрыл рот, они были настроены к нему снисходительно.

— А Брайтон не такой, как мы! Он, наверное, полностью свободен от всяких предрассудков.

— Дурак он, вот кто. Но мне очень хочется спасти его.

— А что ты можешь сделать?

— Хочу сделать невозможное… и спасти его.

— Что же тебе нужно от меня?

— Я не сомневаюсь, что ты не знаешь о резервациях. Но не можешь ли ты прикинуть, где они примерно находятся. Ты же хорошо знаешь этот район.

— Но он же очень велик.

— Это где-то недалеко отсюда, в горах.

— В горах? Может быть, Куруман?

— Не знаю.

— Если в горах, то Куруман. Больше негде. Что ты еще знаешь?

— Что кругом вельд.

— И все?

— Еще туда подведена высоковольтная линия.

— Высоковольтная линия?! Тогда я примерно знаю, где это может быть.

Я достал рулон с картами и, выбрав одну из них, расстелил на полу. Страатен вылез из-за стола и склонился надо мной. Я показал ему железную дорогу Кимберли—Уоррентон—Постмасбург—Лохатла—Сисчен.

— От Сисчена на Куруман в прошлом году проложили высоковольтку. Там действительно наши золотые рудники. Правда, руда довольно бедная.

— Только золотые?

— Как будто бы… Впрочем, фирме принадлежит только тридцать процентов акций. II я не знаю, кто остальные акционеры.

— Ты бы не мог разведать?

— Попробую. Я могу туда съездить.

— Район охраняется службой безопасности.

— Кто может запретить мне посещение рудников нашей фирмы?

— Попытайся. Я никогда не забуду этой услуги.

На другой день я звонил в Йоханнесбург заместителю председателя совета директоров.

— Простите, что побеспокоил вас в воскресенье, Питер. Но дело довольно серьезное. Кто-то тайно подкапывается под фирму. Вы ничего не знаете?

— Нет. А в чем дело?

— Речь идет о наших золотых рудниках в Куруманских горах.

Я сделал паузу. Но он тоже молчал.

— Вы слышите меня, Питер?

— Да. Говорите.

— Кто-то распускает слухи, что на рудниках работают смертники. Если это попадет в газеты, акции упадут.

— У вас много акций?

— На пять тысяч фунтов, — соврал я.

— Не волнуйтесь, старина. «Правила печати» предусматривают и такой вариант. Тем более, что в данном случае мы сталкиваемся с чистой клеветой. Я хорошо знаю эти рудники. Условия там, конечно, не бог весть какие, но не хуже, чем везде.

— Так вы точно знаете, что это не попадет в газеты?

— Да.

— И за границей?

— Как вы думаете, если бы они (он сделал на этом слове ударение) располагали какими-нибудь доказательствами, то удовольствовались бы только слухами? Все это ерунда. Никаких доказательств у них нет и быть не может. Смертники! Подумаешь, смертники. Художественная гипербола. Все шахтеры смертники. И мы с вами тоже смертники. Все живут в рассрочку… Как там ваши дела с верхним мелом?

— Внедрения магматических интрузий меня обнадеживают. В третичном ярусе должны быть продуктивные толщи.

— Отлично. Когда вы заканчиваете работу?

— Мне нужно еще недели две. В крайнем случае — три.

— Не задерживайтесь надолго. Вы нам очень нужны.

— Уезжать нужно хотя бы для того, чтоб начальство поняло, как тебя ему не хватает.

— Но и ненадолго, чтобы не дать ему время понять, что оно может без вас обойтись. Так что возвращайтесь скорее. Тем более, что ваша партнерша по теннису уже начинает скучать.

По обе стороны полотна тянулся желтый, выжженный солнцем вельд. Опустив стекло, я ловил тугой и горячий ветер. На убегающих назад телеграфных столбах сидели грифы. Потревоженные паровозным свистком, они лениво взмывали вверх и, немного покружившись, падали на толстые, почти безлистые ветви мопане. Сразу же за Лохатлой потянулись маисовые поля, хлебные амбары, круглые, как песочные булочки, хижины банту. Степной аромат сменился запахом прогорклого арахисового масла.

Я поднял стекло и взял со столика книжку. Мне не хотелось читать. Нужно было как-то разрядить тоскливое внутреннее беспокойство. Я взял сигареты и вышел в тамбур, хотя ехал в вагоне для белых один.

Телефонный разговор ничего не прояснил. Одно мне стало ясно — официальным путем идти нельзя. Впрочем, и здесь была какая-то надежда, что концерн не так уж тесно связан со службой безопасности. В этом случае я мог как-то использовать свое положение главного геолога.

Сисчен был последним пунктом железнодорожной ветки. Вряд ли оттуда до Куруманских гор была проложена шоссейная дорога. Руда попадала в Сисчен по подвеске. Это сильно осложняло положение. Я не представлял себе, как доберусь до рудников. Конечно, мне нужно было ехать на машине. Пожалуй, я так и сделаю. Телеграфирую из Сисчена, чтоб мне прислали туда мой «десотто».

Поезд начал останавливаться. Я вернулся в вагон, бросил книжку в портфель и приготовился к выходу. Первое, что бросилось мне в глаза, когда я попал в крохотную гостиницу «Африкандер», была анкета, точнее, один ее пункт: цель приезда. Что же мне написать? Сослаться на служебное задание я не мог. Служба безопасности, безусловно, потребовала бы у меня специальных бумаг и тотчас же связалась бы с Йоханнесбургом. Придумать какую-нибудь другую причину тоже не так просто. Если б я еще не звонил в правление. Я уже проклинал себя за то, что звонил туда. Теперь они сразу поймут, что я что-то вынюхиваю. Как же быть?.. Решение пришло внезапно.

— Заполню это у себя в номере. — Я положил карточку в портфель. — Покажите мне мою комнату.

— Хорошо, сэр. Тим! Проводите гостя в девятнадцатый.

— Очень хорошо, — сказал я, осматривая комнату. — Это мне вполне подойдет. А где я смогу разместить собак?

— Собак?

— Да, я ожидаю партию немецких овчарок.

— Боюсь, сэр, что у нас это будет несколько трудно.

— У вас нет подходящих помещений?

— Да. И притом…

— Тогда не порекомендуете ли вы мне, у кого можно снять такое помещение?

Я дал бою полфунта.

— Благодарю вас, сэр. Я сейчас узнаю.

Через десять минут у меня уже был адрес. Я спустился к портье, который принес мне извинения и выразил сожаление, что я не смогу остаться в их гостинице.

— Не беда. Как только продам собак, переселюсь к вам, — сказал я ему на прощание.

Выйдя на улицу, я бросил в первую же урну адрес и пошел на станцию покупать обратный билет.

До отправления поезда оставалось около четырех часов. Я решил подняться на виадук и осмотреть город.

На горизонте на фоне туманных синих хребтов виднелась ажурная паутина подвески. Можно было даже разглядеть медленно плывущие черные точки вагонеток. Очевидно, они разгружались у специальных пакгаузов. Я видел, как оттуда отошел длинный состав с запломбированными вагонами.

Чувствовал я себя не очень уютно. Мне казалось, что все смотрят только на меня. Я спустился на перрон и прошел в зал ожидания. Купил дневной выпуск «Говермент газетт» и отгородился от мира. Я всегда читал эту газету, но сейчас прежде всего подумал, что это правительственный официоз. Как будто он мог оградить меня от чего-то!

И вдруг я разозлился. На себя, на Страатена и на всех. До сих пор я считал себя хозяином жизни. И вот стоило мне ввязаться в несколько необычное дело, как я почувствовал себя затравленным. Неужели я трушу? Пусть кто-нибудь попробует на меня косо посмотреть, заподозрить в чем-то! Я сумею за себя постоять. На службу безопасности тоже плевать. Что они мне сделают? Куда хочу, туда и еду. Никому до этого нет дела.

Я отшвырнул газету, подошел к киоску и громко потребовал левый листок.

— Мы не получаем «Нью-Эйдж», сэр. Спросите ее на почте.

— Очень жаль! — сказал я и гордо отошел.

Наконец объявили посадку. Я сразу же проскользнул в туалет. С трудом опустил закрашенное белой краской окошко и, достав из портфеля бинокль, навел его на пакгаузы. На соседнем пути стоял состав, закрывавший добрую половину сектора обзора.

Все же я разглядел, что пакгаузы охранялись полицией. Отходящую от вокзала ветку перекрывал шлагбаум с табличкой: «Запретная зона».

Пробраться туда незамеченным было очень трудно.

Неожиданно над крышами пакгаузов поднялся вертолет. Очевидно, где-то на внутреннем дворике была посадочная площадка. Я даже уловил сквозь характерные станционные шумы треск мотора. Бинокль захватывал лишь ничтожный клочок неба, и вертолет быстро исчез.

Я подумал, что связь с рудниками осуществляется по воздуху. Впрочем, возможно, от города к рудникам отходил и проложенный по вельду грейдер. Я спрятал бинокль и вошел в вагон, страдая от злого и безысходного чувства собственного бессилия.

Я уже не думал ни о Страатене, ни о приговоренном к смерти Брайтоне. Вернее, мысли о них отошли в какие-то потаенные глубины подсознания. Теперь куруманские рудники стали для меня самоцелью. Я должен был прорваться туда ради самого себя, Этого требовало мое человеческое достоинство.

Сразу же по приезде в Кимберли я позвонил Страатену и назначил ему свидание у себя в отеле.

— Ты поступил очень опрометчиво, позвонив в Йоханнесбург, — сказал он, выслушав мой рассказ. — Надо было посоветоваться со мной. Теперь они предупреждены и, в случае чего, сейчас же вспомнят этот разговор. А с собаками ты это хорошо. Не хватало только стать на полицейский учет в Сисчене. Тогда все было бы кончено.

— По крайней мере, мы теперь знаем, что стоим на правильном пути. Ведь еще совсем недавно ты даже не знал, где эти резервации находятся.

— Да. Ты попал в самую точку. Покажи мне еще раз карту.

Я достал геологическую карту провинции.

— А другой у тебя нет? Мне эти красные и синие пятна ничего не говорят.

— Погоди, вот он, этот район. Часть обширной платформы, сложенной складчатыми породами докембрия — гнейсами и метаморфизованными сланцами. У меня есть обычная карта, но меньшего масштаба… Впрочем, довольно подробная. Сразу же за Сисченом автострада. А вот река — приток Вааля. От шоссе до реки — полторы мили вельда.

— Где, примерно, может находиться резервация?

— Вот здесь. — Я хотел пометить карандашом, но Страатен остановил меня.

— Не надо делать никаких пометок, — сказал он. — Ты считаешь, что это не в горах?

— Скорее всего, у подошвы хребта. Горные склоны покрыты дождевыми лесами. Не думаю, чтобы там. У подошвы — это более вероятно.

— Что, если взять напрокат самолет и ночью выброситься на парашюте? — неожиданно спросил Страатен, но сразу же отбросил эту идею. — Нет, не годится. Придется обращаться в полицию, а это рискованно.

— К тому же нужно твердо знать местонахождение резервации. Иначе проплутаешь… Послушай, а что мы сможем сделать, если даже пробьемся в этот район? Там же должна быть охрана, проволочное ограждение и все такое?

— Мы должны собрать материал обо всем, что там происходит.

— А потом?

— Передадим его в газеты. Отправим за границу. В ООН.

— Плевать на это хотело наше милое правительство.

— До поры до времени. Всему приходит конец.

— И нам с тобой в том числе.

— Нужно закупить походное снаряжение: плащи, рюкзаки, ножницы для проволоки и все такое. У тебя есть оружие?

— Как у всякого европейца в этой благословенной стране.

— Хорошо бы иметь еще автомат.

— Это не трудно.

— И взрывчатку.

— Этого добра я могу взять у своих геологов целую кучу.

— Веревки, кошки, резиновые перчатки.

— И тележку, на которую мы все это погрузим. Ха! Тележку! Мне, кажется, пришла в голову великолепная идея, Страатен. Я знаю, как мы попадем в запретную зону.

Миновав Лохатлу, мы свернули на обочину и, осторожно перевалив через кювет, на первой скорости поехали по красно-бурому каменистому плато. Страатен вел машину, поминутно оглядываясь, точно опасался погони. Плато полого поднималось вверх. Потревоженная нашими протекторами пыль рыжеватым налетом оседала на мясистых зазубренных листьях агав и алоэ.

Мы поднялись уже довольно высоко. Пробегавшие по автостраде ярко раскрашенные грузовички казались отсюда детскими игрушками. Потом Страатен повернул на север. Он включил вторую, затем третью передачу, и мы покатили прямо к темневшим на горизонте горам. Мелкий гравий оглушительно бомбардировал поддон автомобиля.

Мы все время молчали. Я напряженно ожидал чего-то, и это страшно сковывало меня. И только когда впереди показалась саванна, мое напряжение немного спало. Я закурил сигарету и, махнув вперед рукой, указал Страатену на черные узоры, причудливо избороздившие львиную шкуру саванны.

— Да. Хорошо погулял здесь огонь, — кивнул он головой.

— Еще бы, такая сушь, — отозвался я.

И мы опять надолго замолчали.

Страатен сбавил ход, и машина, неуклюже переваливаясь, стала раздвигать шуршащие выбеленные солнцем травы. Проехав несколько ярдов, он затормозил и выключил зажигание. Мы достали наши рюкзаки и оружие. Отвинтили номер и натянули на машину маскировочный брезент. Сверху набросали травы.

Достав карту, мы наметили маршрут, рассчитывая к утру выйти к подвеске где-нибудь на середине между рудниками и Сисченом.

К ночи похолодало. Слепая красноватая луна всплыла на горизонте, как аварийный буй из черных глубин. Заломленные, как руки, ветви акаций бросали длинные заостренные тени. Все вокруг наполнилось шорохами и скрипами. Где-то далеко рыдала гиена.

Лямки рюкзака больно давили плечи. Я оттягивал лямки большими пальцами, перемещая тяжесть к шее. Но это было лишь иллюзией облегчения.

Я почти забыл о конечной цели. Я шел, считая шаги, сбивался со счета и вновь начинал считать. Первым не выдержал Страатен. Он остановился и подождал, пока я догоню его.

— Может, передохнем немного? — спросил он, облизывая пересохшие губы.

— Но мы тогда можем не успеть. Светает рано…

Я надеялся, что он скажет еще что-нибудь и я соглашусь с ним и сброшу на землю этот проклятый рюкзак. Но он ничего не ответил и зашагал впереди меня, широко и спокойно.

Я поплелся вслед, проклиная себя и Страатена, как будто он был виноват.

Мы увидели вышку, когда до нее оставалось не более сотни ярдов. Я взглянул на часы. Было без четверти пять.

— Минут сорок мы можем отдохнуть, — сказал я, медленно опускаясь на землю.

Мы разулись, выпили немного воды и вытерли мокрым платком потные лица. Ночная прохлада забралась под рубашку и приятно холодила высыхающую кожу. Где-то в истерической любовной дрожи билась цикада. Пахло сеном. Мне захотелось спать. Но только я закрыл глаза, как Страатен потряс меня за плечо.

— Пора. Луна уже совсем низко.

Я вскочил. Зажмурился. Потряс головой и, шатаясь, побрел к серебрящимся в лунном свете фермам вышки.

— Куда ты? — спросил Страатен. — Обуйся сперва.

Сон отлетел, и мы принялись за работу. Все было подробно продумано и отрепетировано. Нам почти не приходилось разговаривать. Связав вместе оба рюкзака, мы оставили очень длинный конец, который Страатен привязал к своему поясу. Канат волочился за ним и шуршал в траве, как змея. Страатен был хорошим альпинистом и взобрался на вышку намного раньше меня. Он подождал, пока я вскарабкаюсь, и, держась руками за громоотвод, пошел по стальному тросу. Я глянул вниз и сейчас же прижался к холодному металлу. Сейчас для меня самым страшным был бы спуск с этой головокружительной высоты.

Страатен достиг вагонетки и залез в нее. Потом вынырнул из ее черного зева и позвал меня:

— Иди. Ты твердо знаешь, что с этой стороны?

— Да, — сказал я. — К руднику — с этой стороны.

— Тогда иди.

— Сейчас.

Я глубоко вздохнул, сжал зубы и схватился за туго натянутую проволоку громоотвода. Потом осторожно поставил ногу на трос. Я чувствовал, что моя нога дрожит и вверх по бедру ползет болезненная судорога. Оторвал от фермы вторую ногу. Некоторое время она висела в воздухе. Тяжелая, как чугунная болванка. Трос подо мной задрожал, а громоотвод (по крайней мере, мне так показалось) заходил ходуном. Я тотчас же убрал ногу с троса и, нащупав ферму, перенес туда центр тяжести. Отдышавшись, я решился на вторую попытку. Дело пошло уже намного лучше. Но где-то на полпути я опять почувствовал себя неуверенно. Один раз даже сорвался с троса и повис на руках. После этого я вообще не мог сделать лишнее движение и повис между небом и землей, как гусеница на шелковинке.

— Ты чего? — спросил Страатен.

— Я не могу. Мне очень страшно, — медленно, почти по складам, произнес я.

Страатен вылез из вагонетки. С изяществом канатоходца подошел ко мне и крепко схватил одной рукой за шиворот. Он тянул меня за собой, и я пассивно следовал за ним, как нанизанный на проволоку ролик. Когда мы достигли вагонетки, я сначала залез в нее ногами и лишь потом решился разжать руки и выпустить громоотвод.

Когда я отдышался, мы выбрали канат и подняли наш груз. Страатен достал из кармана фляжку с ромом. Я сел на дно вагонетки, прижавшись спиной к холодному металлическому борту. Ром вернул мне ощущение реальности. Прежде всего я почувствовал боль. Оказалось, что я сильно стер руки о проволоку… Я поднял голову. Прямо над нами сиял Южный Крест. Большие белые звезды смотрели бестрепетно и равнодушно, как слепые глаза.

Небо побледнело. Уже было можно различить сигаретный дымок. В полудремоте я почувствовал, как вагонетка пришла в движение. Заскрипели блоки.

— Ровно семь часов, — сказал Страатен. — Работа на руднике началась.

Я осторожно высунулся. С земли поднимался туман. Справа и слева от меня были одни только решетчатые башни, выросшие среди грязно-желтой саванны, по которой скользили расплывчатые бледные тени движущихся вагонеток. Встречные вагонетки были заполнены рудой вчерашней выработки.

— Надо пореже высовываться, — сказал Страатен. — Может заметить охрана.

— А что, если нас увидят с вертолета? — спросил я.

— Они часто летают?

— Не знаю.

— Когда услышим стрекот мотора, сразу же накроемся плащами, — сказал Страатен и полез в свой рюкзак.

Я начал собирать автомат.

— Неужели нам придется стрелять, Страатен? Мне все еще не верится, что это всерьез.

— Надеюсь, что все обойдется благополучно. Но если другого выхода не будет… Во всяком случае, помни, что нас с тобой не пощадят.

— Давай пока закусим, — предложил я. — Кто знает, что с нами будет в ближайшее время.

Страатен достал банки с ветчиной и плумпудингом.

— Только не бросай ничего на землю. Подвести может любая мелочь.

Ели мы с аппетитом. Только сильно хотелось пить. Но вся вода у нас уже вышла.

— Ты уверен, что мы найдем там воду? — спросил Страатен.

— В лесу, во всяком случае, она есть. Ты будешь пить росу, как эльф. Помнишь сказку о королеве эльфов?

— Нашел о чем вспоминать!.. Огня мытам разводить не будем. Только спиртовку. А у тебя больной желудок. Как ты будешь обходиться без горячего?

— Я-то как-нибудь обойдусь, но за желудок, конечно, поручиться не могу.

— Далеко еще?

— С какой скоростью движется вагонетка?

— Сейчас поглядим. — Страатен поднялся и взглянул на часы. — Между вышками не более тысячи футов. Так?

— Пожалуй. — Я никогда не умел определять расстояние на глаз и просто согласился с Страатеном.

— Есть! — сказал он минуты через три. — Через каких-нибудь полчаса надо готовиться к высадке.

— Скорей бы! — сказал я.

— Да. Здесь чувствуешь себя не очень приятно. Странно, что до сих пор мы не видели никаких следов охраны.

— Наверное, она сосредоточена вблизи резерваций.

— Сильная?

— Кто ее знает… Думаю, что их там много.

— Значит, мы прежде всего уходим в горы и наблюдаем оттуда в бинокли.

— Угу. Как условились.

Мы замолчали. Говорить было не о чем, да и не хотелось. Я прислушивался к скрипу блоков и птичьему щебету. Закрыв глаза, можно было представить себя раскачивающимся в гамаке среди просыпающегося сада.

— А вдруг мы ошиблись, Страатен? Что, если там самые обыкновенные рудники?

— Вряд ли.

Он опять поднялся во весь рост, точно надеялся разглядеть что-то впереди.

— Как ты думаешь, что это такое? — спросил он, указывая наверх.

— Где? — Я тоже поднялся.

— Вот это, над вагонетками.

— По-моему, кабель… Я как-то не обратил внимания на него.

— Это высоковольтный кабель. Ты не знаешь, зачем может понадобиться на рудниках высокое напряжение?

Сначала мы спустили на веревках рюкзаки. Потом стали спускаться сами. Когда мои ноги коснулись земли, я отпустил канат и сейчас же упал в сухую колючую траву. Следом за мной свалился и Страатен. Он тоже выпустил канат, который теперь убегал от нас вместе с вагонеткой. Страатен сейчас же вскочил, догнал волочащиеся по пыльному краснозему концы и, схватив один из них, вытянул канат из скоб вагонетки.

— С благополучным приземлением, — сказал я, еле переводя дух.

— Хорошо, что веревка не зацепилась. Теперь никаких следов.

Вернувшись немного назад, мы подобрали вещи и быстро пошли прочь от подвески, спугивая при каждом шаге стайки стрекочущих кузнечиков.

— Скорее! — торопил меня Страатен. — Нас могут обнаружить в любую секунду.

Солнце подымалось все выше. Слепящее и чуть влажное, каким видишь его в далеком детстве. Далеко впереди, оставляя за собой ржавое облако пыли, пронеслось стадо антилоп. Осевшие за ночь запахи поднимались с земли невидимыми струйками пара.

Мир и покой царили над саванной. Спали в своих душных берлогах ночные хищники. И мне вдруг захотелось пойти на водопой вместе со стадом зебр или, подобно гиппопотаму, медленно погрузиться по самые ноздри в прохладную и жидкую грязь. Хорошо ощущать себя частичкой природы!..

Мое патетическое настроение нарушил скрипучий голос Страатена:

— Как ты находишь вон те ксерофитовые заросли? Высокие колючие кустарники отбрасывали голубоватую пятнистую тень.

— Пожалуй, они не просматриваются сверху?

Я кивнул головой.

— Но все же не мешает натянуть брезент.

Страатен, как всегда, рассуждал сам с собой. Мое мнение его, видимо, мало интересовало, и я покорно побрел вслед за ним.

Утреннее солнце вконец разморило меня. Я отказался от завтрака и сразу же лег спать. Нам предстояло идти всю ночь. Хотелось как следует выспаться.

К следующему утру мы вышли к Куруманскому хребту. Переобулись в альпинистские ботинки и полезли по довольно крутому, но удивительно ровному склону.

Синие фосфорические нектарницы, как пчелы, стояли в воздухе над влажными цветками опунций. Всюду журчали ручьи. Золотистые лишайники пятнами и крапинками расцветили камни.

Мы вошли в галереи дождевых лесов. Ветки серебряных деревьев были скрыты длинными латунного цвета лохмотьями волокнистых лишайников. Меж стволами висел туман. Нас обступили сырость и тишина.

Рубашка моя скоро сделалась влажной, а вороненый ствол автомата потускнел.

Почва под ногами стала зыбкой. Ботинки все глубже уходили в зеленый, наполненный водой мох.

— Дальше идти вверх нет смысла, — сказал я.

— Пожалуй, — согласился Страатен. — Свернем теперь к востоку. Если ты не ошибся, то мы как раз выйдем к резервациям. Они будут прямо перед нами.

— Насчет резерваций я ничего не говорил. Я обещал привести тебя только к рудникам.

— Это одно и то же. Давай вскипятим кофе. Немного. Всего по глотку. А?

— Посмотри, какой туман внизу. Мы же ничего не увидим. А ты еще собирался снимать.

— Я думаю, что туман рассеется. Так как насчет кофе?

Я сбросил рюкзак и вынул спиртовку.

— А ты уверен, что они есть на самом деле, эти резервации?

— Скоро мы всё увидим своими глазами. Теперь поздно гадать. Да и к чему?

То, что я увидел в сильный бинокль с высоты четыре тысячи футов, сильно разочаровало меня. Это скорее напоминало стратегический поселок, чем лагерь смерти.

Подвесная дорога подходила прямо к шахтам. Судя по терриконам, их было две. Шахты находились внутри большого, в несколько тысяч акров, круга, разделенного на четыре сектора. Очевидно, это и были резервации. В трех секторах стояли чистенькие бараки. Со стороны они казались гораздо более благоустроенными, чем жилища бедноты Претории или Йоханнесбурга.

В четвертом секторе в тени пальм и эвкалиптов прятались уютные голубые коттеджи с красными черепичными крышами. Повсюду цвели олеандры и канны. Над сеткой теннисного корта носились пестрые попугайчики. Вода в плавательном бассейне была кристально прозрачной и отсвечивала зеленым. Легкий ветерок бросил на нее сухой желтый лист. Сначала мы решили, что в этом уединенном санатории благоденствует охрана и администрация. Потом оказалось, что это резервация для европейцев. В каждом секторе стояла пулеметная вышка. Но, сколько мы ни приглядывались, нигде не было видно часовых. Секторы окружала колючая проволока. Это было скорее символическое ограждение — невысокое и очень запущенное. Проволока заржавела. Столбы местами лежали на земле, открывая ничем, кроме кустарников, не защищенные бреши. И хотя к каждому бараку и коттеджу было подведено электричество от крохотной трансформаторной подстанции, ограждение явно не находилось под током.

Глядя на свежую красную и синюю краски трансформаторов, я подумал, что, может быть, здесь просто еще нет заключенных. Впрочем, это вздор. Мы же видели движущиеся вагонетки с породой. Не святой же дух выносит ее из шахт!

— А что, если это не резервации, а обычные рудничные поселки? — спросил я, поворачиваясь к Страатену.

— Зачем тогда пулеметные вышки? — сказал он, пожимая плечами, и взял у меня бинокль.

— Может, здесь и была резервация, но ее перенесли?

Он молча возвратил мне бинокль и пошел ставить палатку. Я остался наблюдать.

Ровно в шесть часов над крышей самого большого коттеджа показался голубоватый дымок. В шесть часов десять минут из остальных домиков высыпали люди с белыми полотенцами в руках. Они побежали к душевым кабинам, расположенным вблизи большого коттеджа. Из кабин люди выскакивали уже одетыми в шахтерские робы. В шесть пятнадцать все уже находились в большом коттедже. Я подумал, что там, наверное, находится столовая. В шесть тридцать все выстроились в колонну по четыре и по усыпанной кварцевым песком дорожке направились к шахтам. Я насчитал сорок одну шеренгу. В последней одного не хватало. Всего, значит, было 163 человека. И все мужчины.

Я перевел бинокль на одну из африканских резерваций. Примерно такая же колонна одетых в робы людей уже подходила к шахтам. Меня поразил этот крест, образованный четырьмя колоннами, в которых не было ничего человеческого. Мне почему-то вдруг пришли на ум роботы…

И еще я поразился тому, что не увидел нигде ни надзирателей, ни охранников. Люди шли сами. Без предводителей, без бригадиров, без ужасных капо гитлеровских лагерей. Это были безликие колонны, медленно тающие у шахтных клетей.

В шесть пятьдесят все уже были под землей. А ровно в семь, как и вчера, пришла в движение воздушная дорога.

И опять все замерло внизу. Только одна за другой скользили черные вагонетки.

Мы наблюдали по очереди. Каждый час. Пока один лежал с биноклем, другой отдыхал или возился с нехитрым снаряжением.

Вся утренняя процедура уже была заснята на кинопленку.

До полудня никаких происшествий внизу не было. В одиннадцать сорок задымила труба столовой, а ровно в двенадцать у терриконов стали расти четыре серых ленты. Колонны тронулись в обратный путь. Мне показалось, что это в обратном направлении крутят скучный фильм. В течение получаса люди умылись, переоделись в легкие холщовые пижамы, пообедали и разошлись по своим коттеджам. Скорее всего, они отправились спать. Во всяком случае, ровно на час все вокруг замерло. Потом опять распахнулись двери, все побежали в душевые, одели робы и отправились на работу. В два часа они уже исчезли, как гномы, и до семи оставались в шахтах. В семь замерла подвеска, а в семь десять клеть подняла наверх последнего горняка, и колонны отправились на ужин.

После ужина людям на два часа была предоставлена известная свобода. Они могли поиграть в теннис, покрутиться на турнике, поплавать в бассейне. Но во всем этом было что-то страшное. Мне стало как-то не по себе, и я долго не мог понять, в чем дело.

Страатен отобрал у меня бинокль и не прекращал наблюдения до самого конца «игр». Очевидно, он искал там Брайтона. А я все никак не мог успокоиться, мучительно стараясь понять, что же так неприятно поразило меня в этих «играх». То, что вертелось в подсознании и ускользало от меня, сумел выразить Страатен.

— Ты знаешь, — сказал он, закрывая рукой уставшие глаза, —

— Не знаю. Может быть, это вовсе и не люди… Брайтона видел?

— Здесь его нет.

В десять все разошлись по своим коттеджам. На столбах вдоль песчаной дорожки вспыхнули фонари. И погасли, погорев пятнадцать минут.

— Думаю, на сегодня уже все кончено, — сказал я. — Можно и нам отправляться на покой.

— Да, можно, — согласился Страатен. — Десятичасовой рабочий день с перерывом на обед и послеобеденный сон. Два часа спортивных упражнений на воздухе и восемь часов сна… Не так уж плохо. Верно?

— Притом чистота, порядок, известный комфорт и, наверное, неплохое питание… А ты говорил, что больше двух лет здесь никто не выдерживает.

— Посмотрим, — уклончиво отозвался Страатен. — Может быть, все это действительно не так уж плохо для рабочих скотов. Но вот для людей…

На другой день все в точности повторилось, минута в минуту. Разве только, когда рабочие шли на обед, я недосчитался в последней шеренге одного человека. Теперь в ней шагали только двое.

— Наверное, с ним что-то случилось в шахте, — сказал Страатен.

— Это довольно обычное дело, — согласился я. — В шахте часто с кем-нибудь что-то случается. На то она и шахта. Но… Куда они его дели? Оставили там, в глубине?

Страатен ничего не ответил. Как только люди внизу разошлись по коттеджам, мы улеглись спать в нашей палатке. Мы тоже начинали привыкать к распорядку резервации.

На следующее утро мы увидели, как из самого дальнего коттеджа вынесли на носилках что-то, накрытое простыней. Сначала мы решили, что это был тот несчастный, который погиб вчера в шахте.

— Очевидно, его принесли сюда ночью, когда мы спали, — сказал Страатен.

— Зачем же его поместили до утра в коттедж? Могли ведь прямо отнести в тот белый домик с кружевными занавесочками. Там у них, наверное, мертвецкая.

— А может быть, он еще жив и его понесли к врачу? — возразил Страатен.

Но, когда рабочие построились в походную колонну, мы увидели, что в последней шеренге идет только один.

— Значит, то был не вчерашний, — сказал я. — Наверное, он умер ночью в коттедже.

Страатен ничего не ответил.

Мы решили спуститься поближе к резервации. Караульные вышки пустовали, другой охраны тоже не было видно. Мы дошли до самой границы леса и, присев на заросшие сухими лишайниками камни, принялись ждать возвращения рабочих на обед. Ждать оставалось тридцать минут. Мы выкурили по сигарете, тщательно зарыли окурки.

Наконец из клети вышли первые рудокопы. Колонны построились и направились в резервации.

— Взгляни на их головы. — Страатен протянул мне бинокль.

Сначала я ничего необыкновенного не увидел. Усталые, но отнюдь не изможденные лица. Много бритоголовых, но у некоторых волосы уже успели отрасти.

— Хорош адвокат! — сказал я. — Разве ты не знаешь, что заключенным сбривают волосы?

— Посмотри, что у них на голове. На голове! Понимаешь?

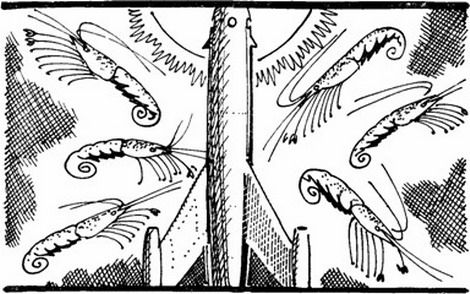

И тогда я увидел рожки. Точнее, рожками мы назвали это уже потом, когда многое поняли. А в тот раз я увидел только тонкие проволочные усики, подрагивающие на темени в такт шагам.

Вот и все, что мы увидели в тот день.

А ночью нас разбудил стрекот вертолета. Мы вылезли из палатки, но ничего не смогли разглядеть сквозь мрак и туман. Вертолет опустился где-то очень близко. У самого подножия горы. Потом опять поднялся в воздух, и шум его мотора постепенно затих. Мы вернулись в палатку продрогшие от ночной сырости и поспешили забраться под одеяло.

Утром Страатен уверял, что видел внизу расплывчатые световые пятна. Но ему могло показаться. Обычно ведь свет горел над резервацией только пятнадцать минут. После десяти часов…

В этот день мы отважились спуститься еще ниже. Как только рабочие скрылись в шахтах, мы вышли из-под прикрытия деревьев и направились к ограждению. Пролезли через дырку в проволоке и осторожно подобрались к пулеметной вышке. В резервации стояла мертвая тишина. Стараясь, чтобы нас не увидели из окон «столовой» и «мертвецкой» — там в этот час могли быть люди, — мы полезли на вышку.

Посеревшие от времени деревянные лестницы скрипели при каждом шаге. Мы часто останавливались. Прислушивались. Оглядывались по сторонам. Потом лезли выше. Я впереди — с пистолетом, а сзади Страатен — с автоматом.

Но площадка, как мы и ожидали, оказалась пустой. Там стоял спаренный, уже начинающий ржаветь пулемет. Он был не заряжен. На полу валялись давным-давно окаменевшие окурки. Ровный слой пыли тоже свидетельствовал о том, что сюда уже давно никто не подымался. Я хотел влезть на площадку, но Страатен удержал меня.

— Не надо оставлять следов, — сказал он и начал спускаться.

Пригнувшись и перебегая от дерева к дереву, мы подкрались к окнам одного из коттеджей. Но, сколько мы ни вглядывались в темное стекло, толком ничего разглядеть не сумели. Слишком уж светло было на дворе. Войти внутрь мы все же не решились. Зато обследовали трансформаторную станцию, расположенную на границе с одной из африканских резерваций. Гудели только четыре трансформатора, очевидно дававшие ток в шахты и на подвеску. Остальные, наверное, включались по мере надобности.

Немного побродив по территории резервации, мы решили зайти в душевые. Они сверкали кафелем и никелем. В каждой кабинке краны с горячей и холодной водой. Блестящие баки наполнены каким-то темно-зеленым мылом. В одной из раздевалок мы наткнулись на шкафчик, в котором висели новые робы. Молча переглянувшись, мы взяли один комплект, вместе с ботинками и пластмассовой каской с фонарем. В каске была проделана узкая щель. Очевидно, для рожек.

Больше в этот день мы не сделали ничего. И ничего нового не узнали.

Наше пятое утро на Курумане было дождливым. Не хотелось вылезать из-под одеяла. Я откинул полог, и в палатку ворвалось сырое дыхание леса. Матово-серебряные стволы почти растворились в сероватом мареве. Белые, как размочаленная веревка, струи хлестали по брезенту.

Избегая глядеть друг на друга, мы молча решили не покидать палатки. Я сварил на спиртовке кофе, и мы выпили его с сухарями. Со вчерашнего дня мы стали экономить провизию. Потом я забрался под одеяло и заснул.

Проспали до полудня. Дождь кончился. Солнце дрожало и переливалось в мириадах капель. Птицы кричали оглушительней, чем когда-либо.

Я вылез из палатки. Над «стоповой» клубился веселый дымок. Близился час обеда. Страатен провел рукой по щетине на подбородке, прищурился на солнце и оглушительно чихнул.

— Проспали так проспали, — сказал он. — Черт с ним! Пошли скорее вниз.

На этот раз мы подобрались к резервации так близко, что отпала необходимость в бинокле. Как только колонна отошла от шахты, я по уже выработавшейся привычке начал пересчитывать шеренги. Взглянув краем глаза на Страатена, я понял по его шевелящимся губам, что он занят тем же.

Потом мы удивленно посмотрели друг на друга и напряженно уставились на приближающуюся колонну. Сегодня в ней было на одного человека больше, чем вчера. Я сразу же увидел, что в последней шеренге шагают двое!

Неожиданно Страатен схватил меня за руку и крепко сжал ее. Он кивнул на высокого, плечистого парня, который шел в этой неполной шеренге, опустив на грудь большую тяжелую голову. Как и у всех, на темени у него подрагивали проволочные рожки. Как и другие, он нес в левой руке пластмассовую каску и не глядел по сторонам. Но он был единственным в этом строю, кто опустил на грудь голову. Остальные спокойно и бесстрастно смотрели прямо перед собой. Так смотрят слепые, навсегда смирившиеся со своей слепотой.

Я с трудом узнал в нем могучего весельчака Брайтона. Может быть, потому, что никогда не видел его бритым. Скорее всего, я понял, что это Брайтон, по напряженному волнению Страатена, по его плотно сжатым губам и четко обозначившимся скулам.

Только на следующий вечер, во время «игр», нам удалось установить с Брайтоном контакт. Брайтон вел себя не так, как остальные. Он явно не знал, что ему делать. Хмурил лоб, оглядывался по сторонам, словно вспоминал что-то очень для него важное. Он направился было к бассейну, но на полпути вернулся и нерешительно пошел к перекладине.

Сидя в кустах у самой бреши в проволочном заграждении, мы видели каждый его шаг. Когда он подошел к нам достаточно близко, Страатен позвал его. Брайтон вздрогнул и обернулся.

— Иди скорее сюда! — почти крикнул ему Страатен и, высунувшись из кустов, помахал рукой.

Брайтон сосредоточенно посмотрел на него. Улыбнулся. Потом вдруг опять обрел сосредоточенный вид человека, забывшего какую-то необыкновенно важную вещь.

— Лезь сюда! — сказал Страатен. — Тут в проволоке проход. Лезь и беги! Мы тебя прикроем.

Брайтон молчал. Он смотрел прямо на нас, но я не уверен, что он хоть что-нибудь видел.

— Ну, чего же ты! — Голос Страатена звучал недоуменно и горько.

Лицо Брайтона исказилось мгновенной, как молния, судорогой. Он отрицательно покачал головой, повернулся и пошел к бассейну. Там как раз составлялись новые команды для поло. Больше он не подходил к нам. Намеренно избегал олеандровых зарослей вдоль проволочного заграждения.

Мы просидели там до самого конца. Только когда зажглись и погасли фонари вдоль песчаной дорожки, мы молча выползли из кустов и направились в горы.

— Я был прав тогда, — сказал Страатен. — Это не люди. Проволочные рожки сделали из них рабочий скот… Нужно похитить Брайтона. Иначе… — Он грубо выругался.

Когда рабочая колонна прошла мимо нас, я выскочил из-за кустов и зашагал вслед. Разработанный нами план выглядел весьма просто. Я, поскольку Брайтон не знает меня в лицо, пристраиваюсь к колонне и некоторое время иду в последней шеренге рядом с ним. Потом, выбрав удобное мгновение, сбиваю его с ног. Тотчас же ко мне на помощь приходит Страатен. Вдвоем мы связываем Брайтона и уносим в горы. Мы были почти уверены, что никто из рудокопов не обернется.

Но в последний момент мне пришла в голову великолепная идея. Я решил пробраться вместе с колонной в шахту. Страатен сначала воспротивился, но я все же сумел уговорить его.

Я быстро надел робу, нагнал колонну и зашагал в ногу со всеми. Брайтон и его сосед не обратили на меня никакого внимания. Они шли спокойным, размеренным шагом, сосредоточенные и отрешенные. Так, наверное, идут на казнь, которая кажется избавлением от долгих пыток.

Клеть вмещала человек сорок, и колонна быстро рассасывалась. Переминаясь с ноги на ногу, я ожидал своей очереди. Вошли в клеть. Пол подо мной сразу же куда-то провалился, и я полетел, глотая слюну, в черную трубу. Изредка во мраке вспыхивали маслянистые огни и уносились вверх, как пузыри изо рта утопленника.

Наконец резкое тошнотворное торможение. Один за другим мы все так же строем вышли из клети. Надели каски. Зажгли фонари. Я старался не отставать от других. Никто нас не встречал, не объяснял, не руководил.

Мы сами разбились на бригады. Две шеренги — бригада, две шеренги — бригада, две шеренги… В нашей бригаде только семь человек. Сразу же пошли на свой участок штрека. Вот мои отрывочные впечатления об этом…

Оглушительно стучит компрессор. У рессивера восемь ответвлений. Один рессивер на восемь человек. Один компрессор на бригаду.

Неожиданно получаю затрещину. Ударивший меня человек смотрит куда-то мимо. Он уже забыл обо мне. За что он меня? Не успеваю прийти в себя, как получаю еще один удар. Оборачиваюсь, но и этот уже возится со своим перфоратором. Тут только я замечаю, что каждый занят каким-нибудь делом. В желтых бликах света мелькает глянец потных лиц, красноватые огоньки перебегают в глазах. Кто-то больно ударяет меня ногой. И сразу же на меня обрушивается град ударов. Задыхаясь от боли, я хватаюсь за пистолет. Очевидно, меня разоблачили и сейчас убьют в этой ужасной шахте. Я падаю, глотая терпкую соленую кровь. Некоторое время лежу лицом вниз. Жду новых ударов. Но, кажется, меня оставили в покое. Осторожно приподымаюсь. Черные тени пляшут по стенам штрека. В уши врывается дробный стук перфораторов. И лишь тогда я понимаю, чего они от меня хотят. Хватаю перфоратор и бросаюсь на свободный участок. Осколки породы больно врезаются в щеки. Надеваю очки. Некоторое время работаю, лихорадочно нажимая на перфоратор. Потом вхожу в ритм и откалываю вполне кондиционные куски. Все работают как проклятые, не разгибая спины. Для меня это явно не привычно. Вытираю платком разгоряченный лоб. Мерзавцы! Разбили мне губы. Кровь все еще сочится, и губы очень распухли. Острая боль обжигает ногу. Кто-то запустил в меня куском породы. Подгоняют. Очевидно, здесь отдыхать нельзя. Но им-то какое дело? Разве они надзиратели? Ведь каждый отвечает только за себя. Или у них круговая порука? Наверное, их кормят в зависимости от выработки. Только кто ведет учет этой выработки? Во всяком случае, не эти лемуры, откатывающие вагонетки. По-моему, они негры. Впрочем, здесь все похожи на негров. Особенно я, с опухшими губами.

Становится жарко. Пот щекочет нос и шею. Стук отбойного молотка больно отдается в висках. Больше я так не могу. Но стоит мне перевести дух, как они начнут драться. Нет, уж лучше не надо.

Я перестаю нажимать на рукоятку. Перфоратор стрекочет почти вхолостую. Несколько минут отдыхаю, закрыв глаза. Начинаю находить в своем положении смешные стороны. Надо же было так влопаться! Хорошо еще, что я не начал стрелять.

Зато кто-то стреляет мне в спину. Ну и нравы здесь! Таким булыжником можно сломать позвоночник. В чем я опять провинился? Ага! Мой участок жилы уже явно начинает выпирать. Остальные ушли куда глубже. Работают сосредоточенно, исступленно. Точно от этого зависит их жизнь. Большее, чем жизнь. Никто не только не испытывает ко мне или к кому-то другому личной вражды, но и вообще не глядит по сторонам. Так, случайно, между делом и не во вред работе, подгоняют они отстающих. Подгонять может каждый. В итоге каждый подгоняет прежде всего себя.

Я беру несколько кусков породы и атакую ими своих ближайших соседей. Они даже не оборачиваются. Только вздрагивают от ударов и еще яростней наваливаются всем телом на перфораторы.

А я еще удивился, что смертники работают так мало, всего десять часов! Да эти десять часов стоят целых суток. Люди так работать не могут, животные — тоже. Это какой-то единый часовой механизм, с каждой секундой все ускоряющий свой бег.

Перед глазами уже плывут зеленые и малиновые кольца. Я чувствую, что теряю сознание. Сколько времени прошло? Час? Секунда? Вечность? Черт с ними! Пускай кидаются. Больше я так не могу… Кладу перфоратор на землю. На всякий случай сую за пазуху несколько кусочков породы. Карманов в робе нет.

В каску ударяет камень. Другой попадает в стенку, выбивает из нее голубоватые искры. Снова берусь за проклятый перфоратор, заставляющий плясать мои внутренности в каком-то адском ритме.

А что, если люди теряют человеческий облик именно от такой вот работы? Сейчас это предположение кажется мне вполне правдоподобным.

Я оглох, ослеп, отупел, перестал чувствовать свое тело. Я давно подозревал о существовании страшной власти человека над временем. Я как бы соскользнул в такую область, где времени нет. Оно по-прежнему продолжало течь для всех людей на земле и для моего тела, конвульсивно содрогающегося в темном штреке. Но мое сознание парило над временем. Оно блуждало по силурийским лесам, цепенело в космическом холоде немигающего звездного света и медленно утопало в бездонных озерах с коричневой, как кофе, водой.

Я пришел в себя от наступившей внезапно тишины. Руки все еще судорожно сжимали перфоратор. Но он был неподвижен. Сжатый воздух больше не поступал по резиновому шлангу. Молчали компрессоры. Медленно останавливались вращающиеся лопасти вентиляторов.

Механически я занял свое место в шеренге. Побрел к клети. Солнце больно хлестнуло меня по глазам. Свежий ветер опалил горло, точно кислородная струя, оставившая окалину на разогретой болванке. Мне казалось, что вместо губ у меня на лице шевелятся разбухшие от крови пиявки. Левый глаз заплыл. Щеки саднило от крохотных порезов.

Мы пошли к резервации. И я почувствовал, что у меня не хватит сил, а может, и воли отделиться от этой серой толпы. Впрочем, это состояние продолжалось не долее минуты. Глубоко вздохнув, я вновь ощутил свою отдельность от колонны. Потом я обрел и власть над собственным телом и сознанием.

Мои глаза уже не отрывались от цветущих олеандров, а уши прислушивались к каждому звуку.

Уловив условный свист, я осторожно взял Брайтона за руку и потянул его к себе. Он задержал шаг. Молчаливая серая колонна отделилась от нас светлым просветом истоптанного песка. Я наступил Брайтону на ногу и другой ногой с силой ударил его под колено. Он упал на спину, взрывая локтями песок. Я навалился на него всем телом, мучительно соображая, что делать дальше. К счастью, подоспел Страатен. Мы быстро связали Брайтона и утащили в кусты.

Колонна как раз подходила к душевым. Никто, конечно, не обернулся. На всякий случай мы заткнули Брайтону рот и потащили его к себе. Это оказалось чертовски трудной задачей, и, когда мы наконец добрались до палатки, я свалился как подрубленный.

Отдохнув и умывшись в ручье, я за обедом рассказал Страатену свои приключения. Меня буквально взбесило, когда он рассмеялся.

— Прости меня, старина, — оправдывался он, — но в этом деле есть и смешные стороны. Я уверен, что пройдет время и ты со мной согласишься. Но суть не только в этом. Просто нужна хоть какая-то нервная разрядка. А смех — это самое лучшее, что можно придумать.

— Когда весело обоим, — притворно обиженным тоном проворчал я.

— Правильно! Поэтому я и постараюсь развеселить тебя своим рассказом. Я ведь тоже не терял времени даром. Мне удалось забраться в один из коттеджей.

— Ну!

Несмотря на боль во всем теле, способность удивляться, очевидно, меня не покинула. А может, наступила именно та нервная разрядка, о которой говорил Страатен. Но мне вдруг стало смешно. Очень смешно. Я начал смеяться и долго не мог остановиться.

— Конечно, мне повезло меньше, чем тебе, — подождав, пока я успокоился, сказал Страатен. — К сожалению, меня никто не бил. Надеюсь, ты не сердишься на меня за это?.. Ну и прекрасно.

— Что в коттеджах?

— Спальни.

— И только?

— Чистые, просторные, комфортабельные спальни. Ничего лишнего. Голые стены. Ни столиков, ни тумбочек, ни стульев. Всюду одни только кровати. Зато у каждого изголовья розетка, от которой идет провод с двумя черными клеммами.

— Зачем?

— Я обследовал все помещение. На чердаке какая-то электронная аппаратура. Всякие там выпрямители, понизители, трансформаторы. Туда подведен питающий кабель. Очевидно, после различных преобразований энергия поступает к розеткам. У каждого изголовья розетка. Понимаешь?

— Пойду поговорю с Брайтоном. Это слишком чудовищно, чтобы быть правдой.

— Развяжите меня, — сказал Брайтон, когда я влез в палатку. — Развяжите меня. Я не убегу.

Он просительно смотрел на меня.

— Нет, — сказал я, — нет…

Я сел около Брайтона и немного ослабил путы.

— Мы хотим спасти вас. Мы пошли на все, чтобы спасти вас.

— Даже если я этого не хочу?

— Вы этого хотите, Брайтон. Не хочет лишь сидящий в вас искалеченный человек.

— Отпустите меня. Прошу вас, — тихо сказал он. Потом вдруг закричал, как раненый зверь: — Отпустите! Это низко! Подло!..

На его ресницах задрожали мелкие бешеные слезы.

— Ну как вы не можете понять, что мне нужно вернуться туда? Зачем вы меня мучаете?

— Расскажите мне все, что вы знаете, Брайтон.

— Ничего я вам не скажу, пока вы не развяжете мне руки.

— Брайтон! Вы же человек! Посмотрите, во что вы превратились. Да во имя вашего дела вы должны рассказать все! Или вы хотите, чтобы все… все, с кем вы были вместе, превратились бы в такое же…

— Спрашивайте.

Лицо его побледнело, и резко обозначились тени на висках.

— Когда вам сделали операцию?

— Не знаю… После суда меня отвели обратно в камеру. Потом пришел Страатен… по поводу кассации. А дальше я ничего не помню. Очнулся я здесь.

— Вы не догадываетесь, зачем вам ввели в мозг эти проволочки?

— Они подключаются к таким штепселям… В общем…

— Кто вас подключает?

— Никто. Каждый подключается сам.

— Зачем?

— Чтобы испытать наслаждение. Вы отпустите меня? Не сейчас, а потом, вечером?

— Какое наслаждение?

— Наверное, вы не поймете. Это смысл жизни… Понимаете? Невероятное наслаждение! И свобода, и любовь, и ликование, и полная безопасность, и удивительная нега.

— Вы подключаетесь вечером? С десяти до десяти пятнадцати?

— Да, после отбоя. Только я не знаю, сколько это длится. Я очень быстро засыпаю. Счастливым. И все остальные тоже счастливы.

— Кто заставляет вас работать?

— Никто.

— Зачем же вы работаете?

— Если мы не выполним норму, то не будем счастливы. Тогда, наоборот, нас охватывает ужас, смятение и страшная боль. Это безысходный кошмар! Я пережил его только однажды. Но не дай бог, чтобы со мной это еще раз случилось. Мы все очень боимся этого.

— Какая у вас норма?

— Не знаю… И никто не знает. Надо работать в полную силу, и тогда норма будет выполнена.

— И вы довольны такой жизнью? — Доволен.

— Да понимаете ли вы, что это пытка электротоком? Вы раб! И остальные рабы тоже! Такого рабства еще не знала Земля. Неужели вы не понимаете?

— Понимаю. Но это ничего не меняет. Я уже не могу… иначе. Я умру без этого наслаждения. Раньше я не боялся смерти, теперь боюсь.

— Это все страшная болезненная иллюзия. Это только слабый электроток, раздражающий центр удовольствия вашего мозга. И ради этого вы влачите самое страшное рабство.

— А вы?

— Что я?

— Разве ваша жизнь построена иначе? Разве вы живете не для того, чтобы ток чаще раздражал ваш центр удовольствия и реже центр ужаса? Какая разница между нами? Все сводится только к тому, что ток удовольствия рождается в вашем теле под влиянием денег, которые вы получаете, женщин, с которыми пьете в блестящих ресторанах. Вот к чему все сводится. А ко мне удовольствие приходит от штепселя, минуя все эти ненужные стадии. И оно настолько сильнее вашего, насколько смерть сильнее простого сна. Мы оба щекочем свой мозг. Вы непроизвольно, а я — сознательно. Поэтому оставьте меня в покое. Отпустите меня, наконец!

Он опять закричал страшно и дико, нечеловеческим усилием пытаясь разорвать веревки. На губах у него выступила пена.

— Успокойтесь. Мы отпустим вас… вечером. Кто они, ваши товарищи по резервации?

— Такие же, как и я. Несчастные скоты или бессмертные боги, думайте, как хотите.

— Кем они были раньше?

— Не знаю. Мы мало говорим между собой. Тут есть убийцы и насильники, шпионы и ревнивцы, борцы за свободу и контрабандисты. Но мы все становимся тут одинаковыми. Все живем ради одного.

— Кто были те, кто умерли до вашего приезда?

— Не знаю. На воле тоже умирают. Но остальным это не мешает жить.

— Вас еще можно вылечить, Брайтон. Найдите только в себе силы…

— У меня нет ни сил, ни воли, ни желания! Оставьте меня в покое. Это единственное, чего я хочу. Отпустите меня!

Я больше не мог выдержать. Быстро вылез из палатки и, ломая спички дрожащими руками, пытался закурить сигарету.

— Я все слышал, — сказал Страатен и щелкнул зажигалкой. — Я примерно догадывался, в чем тут дело, но не мог даже вообразить, насколько все это чудовищно. Теперь мне понятно, почему никто не пытается бежать. Здесь не нужна охрана. Правильно сделали, что ее сняли. Нет лучшего стража, чем электромагнитное реле. Оно включает ток на подвеске, в штреках и в кухне, подсчитывает выработку и в зависимости от этого посылает в мозг сигнал наслаждения или боли. Как просто! Как автоматически и бесчеловечно просто!

— Что мы будем делать с ним? — Я махнул рукой в сторону палатки.

— Он конченый человек. Это наркоман в последней стадии. Я видел таких. Они неизлечимы.

— Но он же здесь совсем недавно!

— Прогресс, дружище! Прогресс! Чтоб так изуродовать человека, простому морфию нужны были годы. Электроток сделает это за один сеанс.

— Ты считаешь, что тут есть связь?

— К сожалению, этот несчастный прав. Тот же морфий, попав в кровь, превращается в мозгу в обычный электрический ток. Это электронаркомания. По-моему, дело безнадежное.

— Но ведь таких лечат.

— Не так уж успешно, как это принято думать.

— А если их лишить наркотика?

— Они либо добудут его, либо умрут, либо выздоровеют.

— Тогда мы не должны отпускать Брайтона. Он был сильным человеком. Должен вынести.

— Что ж, попробуем… У нас в аптечке, кажется, есть ампула пантопона. Попробую ввести ему. Может быть, немного успокоится.

Страатен полез в палатку. А я прислонился щекой к влажной холодной коре. Мне было так жутко, как никогда в жизни. Впервые я задумался о таких вещах, как бытие, сознание, конечная цель. Я не мог забыть горячечных слов, которые выкрикивал Брайтон. Я тогда не нашелся, что возразить на них. Но дело не в этом. Брайтону не нужны никакие возражения. Они нужны мне! Но я по-прежнему не нахожу их. Как же жить дальше? Неужели все в жизни лишь импульс тока? Нужно избегать неприятного и стремиться к приятному. Мы просто машины, не сознающие, как дешево нас надувает природа. Но ведь это не так! А искусство, а самопожертвование… Ненависть. Ненависть к тем, кто построил эти резервации, например. Я же могу во имя этого отдать жизнь? Наверное, могу. Тогда в чем дело? А если бы я оказался на месте Брайтона? Я стал бы таким же? Вот в чем загвоздка! Я стал бы таким же… Но все же это был бы уже не я, а кто-то другой, больной, искалеченный Мало ли больных людей в мире! Взять хотя бы тех же наркоманов. Ведь никто еще не усомнился в человеческих ценностях, глядя, как они беснуются. Почему же я теперь подвергаю все мучительной переоценке? Просто слишком чудовищно само преступление. Вот отчего шевелятся на голове волосы. Это же фашизм. Страшный механизированный фашизм атомного века. Индустриальное порабощение человеческой психики. Растление душ. Низвержение моральных устоев. Вот что это такое…

— Спит. Я, кажется, усыпил его, — сказал Страатен.

— Слушай, Страатен. Мы пришли сюда помочь ему. Теперь все иначе. Помогать нужно всем: тебе, мне, людям, которых мы даже не знаем. Понимаешь?

— Я рад, что ты так думаешь. Я и раньше кое-что знал об этой резервации. Мне казалось, что я ввязываюсь в это дело только ради него. Теперь я вижу, что это не так.

— Мы должны во что бы то ни стало вывезти отсюда Брайтона. Даже ценой его жизни. Пусть это звучит жестоко, но мы должны так поступить. Ты понимаешь, зачем он нам нужен?

— Я все понимаю. Но у нас слишком мало ампул. Нельзя же его все время держать связанным.

— Если другого выхода нет — можно. У него сильный организм. Я думаю, он вынесет. А здесь он все равно скоро погибнет.

— Ты думаешь, это так сильно истощает психику?

— Не только это. Вот, смотри. — Я достал из кармана несколько кусочков породы, подобранных в шахте. — Это золотоносные конгломераты, содержащие уранинит. В таких шахтах должны работать машины, а не люди. Понимаешь? Все они обречены на страшную смерть.

— Пойду сделаю ему еще один укол, — сказал Страатен. — Жаль, что у нас нет морфина.

Всю ночь меня мучили кошмары. Тяжелые и горячие удавы упругими кольцами сжимали грудь, гипнотизировали безумными белыми глазами. Отдаленно я сознавал, что сплю, но это не мешало мне цепенеть от безысходного, невыразимого ужаса. Хотелось кричать, но глубины сна, как водные толщи, поглощали все звуки.

И вдруг немота прорвалась, как набухшая подо льдом река. Я не слышал, что говорил Страатен. Я просто дышал, легко и свободно. И с каждым вздохом успокаивалось колотящееся сердце и в груди разливалось блаженство успокоения и безопасности. Но постепенно до меня стал доходить смысл слов.

— …невероятной силы, — донеслось ко мне из далекого надзвездного мира.

— А? Что? — переспросил я, ошалело тараща глаза.

— Он же разорвал веревки! Он ушел туда, назад, а мы даже не проснулись.

Брайтона в палатке не было. Я взял у Страатена фонарь и направил его на обрывки веревки. Конечно, Страатен ошибся. Брайтон не разорвал, он просто перегрыз их. Но факт оставался фактом — Брайтон ушел.

Мы больше не ложились. Говорить не хотелось. Я сварил кофе.

— Что ж! Не выгорело. Надо собираться. Будем уходить, — вздохнул Страатен.

— А может, еще раз попробуем? — робко предложил я, зная, что вторая попытка почти наверняка провалится.

Да и не стали бы мы ловить Брайтона еще раз. Ничего не поделаешь, раз уж так вышло. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь.

— Продовольствия у нас остается только-только чтобы вернуться. — Страатен выбросил сигарету в серый треугольник, чуть видимый в черноте палатки. Впервые он не зарыл окурок в землю.

Сонно прокричала какая-то птица. До рассвета оставалось часа полтора. Я не заметил, как задремал.

А когда начался день, мы увидели с нашего наблюдательного пункта Брайтона. Он шел в последней шеренге. На этот раз там была полная четверка. Может быть, доставили новеньких, или же этой ночью умерло сразу двое. Сейчас мне это было безразлично…

С четырех сторон ползли к терриконам большие серые гусеницы.

— Заберемся в вагонетку, как только остановится подвеска, — сказал я.

— Да. Сегодня же вечером.

— А если мы испортим всю эту музыку?

— Что ты имеешь в виду?

— Не притворяйся, адвокат. Ты прекрасно понимаешь, что я говорю.

— Можем ли мы взять на себя такое…

— Брайтона мы же попробовали… изолировать.

— Он был один. А здесь десятки несчастных. Они же умрут.

— Здесь они все умрут, Страатен! И ты это знаешь. Но ты сам сказал, что часть наркоманов выживает. Мы должны спасти хоть кого-нибудь из них. Шахта все равно их доконает.

— Ты думаешь, они перестанут ходить в шахту? Ошибаешься. Сработает рефлекс. Они не перестанут добывать этот конгломерат, не перестанут. А мы их лишим единственного, что у них осталось.

— Если мы уничтожим питающий кабель, то парализуем не только агрегаты электропыток. Работы в шахте тоже приостановятся. Встанет клеть, не будет вырабатываться сжатый воздух, замрут вентиляторы, погаснут лампы.

— Об этом я не подумал.

— Естественно. Откуда тебе знать, что такое шахта? Ну так как, ты согласен?

— Ты точно знаешь, что работа в этих шахтах смертельно опасна?

— Да. Я хорошо знаю эндогенные урановые руды. В них очень много полония. Рак легких, не только лучевая….

— Ладно! Давай тогда попробуем. У тебя есть план?

— Я уже все продумал. Мы взорвем все трансформаторы, кроме того, который обслуживает подвеску.

— Почему?

— А как мы тогда отсюда выберемся? И в городе сразу же подымется тревога, если подвеска встанет.

— Да. Конечно. Ты прав. Давай дальше.

— Что с тобой? Ты какой-то угнетенный, подавленный…. В чем дело, Страатен?

— Так. Пустяки. Пройдет. — Он махнул рукой. — Дальше.

— Чтоб надолго вывести этот лагерь смерти из строя, хорошо бы взорвать и коттеджи тоже. И мост через ущелье между африканскими резервациями.

— На мост у нас не хватит взрывчатки.

— Наверное, не хватит, ты прав… Впрочем, там должна быть минная галерея, но все равно не хватит. А на коттеджи хватит! Их всего восемь. Нужно заложить снаряд прямо на чердаке среди аппаратуры.

— Их не восемь. По крайней мере в четыре раза больше.

— Ты имеешь в виду резервации черных?

— А они что, не люди?

— Успокойся, Страатен! Что ты, в самом деле? Просто я не подумал об этом. Все же внимание было сосредоточено на этой резервации. И вовсе не потому, что она европейская. Здесь же Брайтон, твой друг. Разве не так?

— Не знаю. Не уверен. Может, и так. Во всяком случае, взорвать все коттеджи мы не сумеем. Давай взорвем только трансформаторы.

— Идет. Начнем закладывать?

— До обеда не успеем. Подождем до конца перерыва. Это трудно — взорвать трансформаторы?

— Плевое дело! Жаль, что у нас не так много времени. Хорошо бы заминировать фундамент. Тогда бы и сам черт здесь не уцелел. Пришлось бы все начинать сначала. Понимаешь, в чем неудобство? Нам придется просто подвязывать заряд. Без всякого уплотнения. Конечно, и на поверхности здорово покалечит. Но такой силы уже не будет. Слишком большое рассеяние, а кумулятивных зарядов у нас нет.

— Я так и не понял тебя. Получится у нас что-нибудь или нет?

— Получится! Об этом не волнуйся. Просто мне хочется полностью парализовать этот Майданек. Вот если бы взорвать еще шахты…

— Дай тебе волю, ты взорвешь весь мир. Выведем из строя резервации на месяц, и то хорошо. За это время можно поднять вокруг этого большой шум.

— Рискованно это.

— Почему?

— Да не оставят они свидетелей! Понимаешь? Они их сразу же ликвидируют. Здесь же все приговорены судом к смерти. Их расстреляют без всяких церемоний, сразу же, как только ты подымешь шум.

— Мы это предусмотрим.

— Как?

— Твое дело — хорошо организовать взрыв, а политическую кампанию организую я и… другие компетентные люди. Во всем должен чувствоваться профессионализм. Ты геолог, подрывник… в общем, техническое лицо. А я юрист, следовательно, политический деятель… Доставай свой динамит. Я к нему и прикоснуться боюсь.

Взрыв произошел в 10 часов 02 минуты, сразу же после того, как на дорожках зажглись фонари. Резервации потонули в густо-синем растворе ночи.

— Ты уверен, что трансформатор подвески не пострадал? — спросил Страатен, все еще лежа на земле.

— Уверен. Вставай, пойдем отсюда. Там же семь секций: четыре обслуживают резервацию, две — шахту и одна — подвеску. Ошибиться невозможно.

— А ее не заденет при взрыве?

— Не думаю. Хорошо, если как следует обработает те, что нам надо. Слишком мало взрывчатки все-таки….

— Больше не унести. Жаль, что взорвалось так рано. Надо бы попозже, пока все уснут.

— Не рассчитал немного длину шнура. Сойдет и так. Даже лучше, что так получилось. Считай, что лечение началось. Мы переночуем прямо у подвески?

— Конечно! Кто нас увидит? Безлюдье… Ровно в шесть заберемся в вагонетку, и — прощай, резервация рогатых смертников.

— Палатку, я думаю, ставить не будем. Не хочется распаковывать.

— И не надо. Место сухое. Переночуем и так.

Мы уже подходили к подвеске, когда услышали рокот. Так шуршат муравьи, растекающиеся всепожирающей лавиной по джунглям, и гудит зачинающийся над сухим вельдом пожар. Сначала ни я, ни Страатен не обратили на него особого внимания. Мало ли что может шуметь теплой африканской ночью! Но шум нарастал, и мне показалось, что я слышу какие-то стоны, всхлипы, отдельные выкрики.

— Что это может быть? — спросил Страатен и потянул меня за рукав.

— Не пойму никак… Вроде толпы на площади…

— А если это они?

— Не может быть, — сказал я и вдруг увидел, как ночь загорелась яркими огоньками. Точно в сонном городе вдруг зажглись окна или затанцевал рой светляков.

— Да, это они, — спокойно сказал Страатен. — Они надели каски и зажгли фонари. Может быть, нам уйти?

— Зачем? И некуда уходить. Они почти окружили нас. Разве что бросить все и побежать вдоль подвески.

Серп из золотых мятущихся огоньков медленно и плавно смыкался в кольцо. Мне стало страшно. Я лихорадочно искал выхода. Мы слишком промедлили. Теперь, вероятно, было поздно бежать даже вдоль подвески.

— Наверное, это просто паника тоски и отчаяния. Побеснуются и успокоятся. Они же не знают, в чем тут дело, — сказал я.

— Как ты думаешь, если мы залезем на опору, они нас заметят?

— Не знаю. Скорее всего — нет.

Кольцо вокруг нас сомкнулось и стало сжиматься. Но я все еще хранил какие-то иллюзии.

— Откуда они знают, что мы вообще есть на свете? — сказал я. — Тем более, они и подозревать не могут, что мы причастны к взрыву, который лишил их приятных снов.

— Доставай скорее автомат и полезай вверх.

— Почему я?

— Да не тяни время, идиот! Я же лучше тебя умею…. Лезь. Я сам найду. Куда ты его сунул?

— Он на дне твоего рюкзака. Кто мог знать, что…

— Лезь же! — Он почти кричал.

— Вот они! — услышал я голос. — Вот они! Это они! Они!

Я зажмурился от яркого света и шарахнулся в сторону. Но со всех сторон набегали желтые кометы. Золотые яблоки с режущими нитями лучей.

Страатен толкнул меня к опоре, нагнулся и подставил плечо. Я почти ничего не сознавал тогда. Как в сонной одури или в гипнозе, я полез вверх, в кровь обдирая руки на острых стальных ребрах. Я оглянулся, как только вырвался из светового плена. Толпа смыкалась уже почти подо мной. Я успел увидеть только мощную фигуру Брайтона. Он указывал на меня пальцем и что-то кричал. Но я не слышал слов. И еще я увидел Страатена. Лицо его серебрилось в электрическом свете, как самолет, пойманный на скрещении прожекторов. Он так и не успел достать автомат. Но я не знаю, почему он не стрелял из пистолета. Пистолет у него был. Они сомкнулись над ним, как створки ворот. В середине стало темнее, чем по краям. Они топтали его, опустив головы с сияющими огнями на лбу.

Я лез все выше и выше, становясь невесомым от страха. Не помню, как достиг вершины и пошел по тросам.

Когда я наконец обернулся, никто не преследовал меня. Море света отхлынуло и растекалось в бессильном отливе.

Они шли чинить трансформаторы.

|

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |