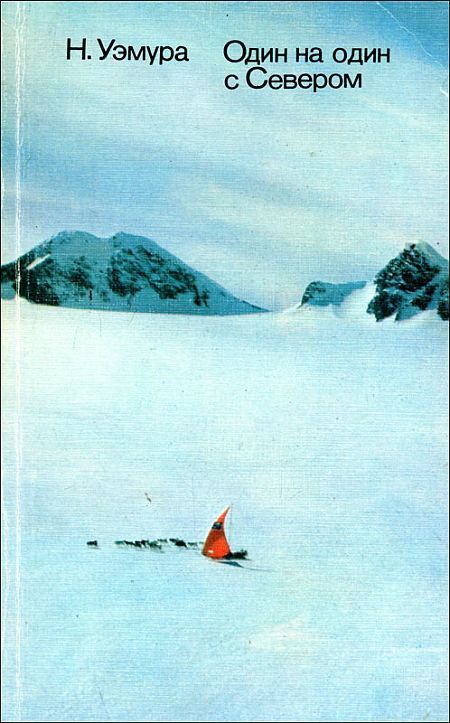

"Один на один с Севером" - читать интересную книгу автора (Уэмура Наоми)

|

Наоми Уэмура Один на один с Севером

Пути к вершине планеты (Предисловие)

Автор этой книги Наоми Уэмура — профессиональный путешественник.

Мы говорим нередко: «географ-путешественник», «геолог-путешественник», «зоолог-путешественник»… Но Уэмура фактически не проводит никаких научных наблюдений.

Его девиз — путешествие ради путешествия!

О начале своей необычной «карьеры» Уэмура рассказывает так: «Я приехал в город из родного дома в горной деревне, что находится в префектуре Хёга, совершенно необразованным человеком. Я затерялся в людской толчее и, как любой деревенщина, совершенно был сбит с толку городской суетой. Затем, как самый настоящий провинциал, я стал страстно мечтать о том, чтобы городские люди признали меня за своего. Но стать с ними в один, ряд мне никак не удавалось. За что бы я ни брался, везде меня опережали. Выросшее из комплекса неполноценности желание сравняться с этими людьми, а затем выделиться среди них затаилось в самой глубине моей души и постепенно, совсем незаметно для меня самого, в один прекрасный день превратилось в движущую пружину всего моего существования.

В университете я записался в альпинистскую секцию, но был в этом деле абсолютной бездарью и в горы не ходил. Я был предметом насмешек, потому что даже на Фудзияму не поднялся ни разу. Это было унизительно. И в альпинистских лагерях я постоянно испытывал чувство огромного стыда из-за своего невежества. Тогда, не желая выказывать свое неумение, я тайком от своих товарищей по секции стал уходить в горы, постепенно все больше и больше испытывая удовольствие от занятий альпинизмом. Так и начались мои самостоятельные походы…»

В 1964 году Уэмура окончил сельскохозяйственный факультет университета Мейдзи. Ему исполнилось двадцать три.

А уже к двадцати девяти годам он стал первым, кому удалось побывать на высочайших вершинах пяти континентов мира. Четыре из этих вершин он покорил в одиночку: в 1966 году в Европе — Монблан (4807 м) и в Африке — Килиманджаро (5895), в 1968 году в Южной Америке — Аконкагуа (6960) и в Северной Америке — Мак-Кинли (6194). На Эверест — высочайшую вершину Азии и мира (8848 м) — он поднялся в 1970 году в составе японской экспедиции.

«Попутно» он взошел в одиночку на несколько других пиков — в Альпах, в Андах, в горном массиве Кения, на Аляске. И еще спустился в одиночку на плоту по Амазонке, преодолев 6 тысяч километров. Тоже попутно, по словам Уэмуры: «После того как я взошел на самую высокую вершину Южной Америки, я уже просто не мог не спуститься вниз по Амазонке».

В 1971 году он совершал восхождения в Альпах и Гималаях и путешествовал по Японии: за 52 дня прошел 3 тысячи километров.

В 1972 году Наоми Уэмура побывал в Антарктиде, а затем на десять месяцев поселился у эскимосов Гренландии. Здесь он научился управляться с собачьей упряжкой и совершил небольшое 3000-километровое путешествие по северо-западному побережью Гренландии.

Это была своеобразная разминка, поскольку с декабря 1974 по май 1976 года он в одиночку прошел на собачьей упряжке по Гренландии, Канаде и Аляске 12 тысяч километров.

Согласитесь, большинству из нас для самоутверждения было бы вполне достаточно любого из этих путешествий.

Нет, дело не в самоутверждении. Своими путешествиями Наоми Уэмура утверждает величие духа Человека!

Советский читатель впервые знакомится с японским путешественником по этой книге. В ней две части — два новых маршрута. В 1978 году Уэмура впервые в истории в одиночку дошел до Северного полюса, а затем — тоже впервые в истории и тоже в одиночку — пересек ледниковый щит Гренландии: от северной оконечности до южной.

В конце предыдущей фразы надо бы поставить несколько восклицательных знаков!

Мы, к сожалению, разучились удивляться. Все просто, если сидишь у экрана телевизора. Мы совсем забыли, что достижение Северного полюса на протяжении многих веков оставалось манящей, но недоступной целью, мечтой многих прославленных путешественников. Мы совсем забыли, с каким трудом двигался человек к вершине планеты. Мы забыли, что всего сто лет назад газеты мира написали «окончательно»: «Северный полюс недоступен!»

Античные географы делили земной шар на пять широтных поясов, лишь два из которых считали «умеренными и обитаемыми». Экваториальный пояс, по мнению географов, «необитаем вследствие жары», два полярных «также необитаемы вследствие холода».

Грек Пифей, первый известный нам полярный путешественник, два с половиной тысячелетия назад достиг берегов неведомой страны Туле. Ученые до сих пор спорят, была ли это Северная Норвегия, Исландия или Гренландия. Север поразил Пифея: «Земля, море и вообще все висит в воздухе, и эта масса служит как бы связью всего мира, по которой невозможно ни ходить пешком, ни плыть на корабле…»

Проходили века, а представления о полярных странах по-прежнему были полны нелепостей и суеверий. «Там лежит царство льдов и мрака и находится вязкое, наполненное чудовищами море». Там — «раскрытая пасть бездны, куда вливаются все моря и где возникают приливы и отливы».

Сейчас, когда летом и зимой по трассе Северного морского пути идут наши суда, когда атомный ледокол достиг уже самой вершины планеты, нам трудно — пожалуй, даже невозможно — представить себе, какой сковывающий душу страх испытывали те первые, кто уходили, помолившись, в высокие широты.

В 1553 году закончилась трагически зимовка западноевропейских мореплавателей за полярным кругом. Лишь месяцы спустя местные карелы обнаружили у побережья Мурмана два корабля английской экспедиции Хью Уиллоуби. «Стоят на якорях, а люди на них все мертвы…» Погибли все 63 человека.

В 1619 году во время зимовки датчанина Йенса Мунка в живых осталось только трое, а 61 человек погиб.

В 1735 году в отряде Великой Северной экспедиции, который возглавлял Питер Ласиниус, из 53 человек погибло 36. Семнадцать человек выжили благодаря помощи спасательной партии.

Список навечно оставшихся во льдах Арктики можно продолжить — в нем многие сотни и тысячи.

Люди Ласиниуса умерли от цинги, люди Мунка — от голода, все участники экспедиции Уиллоуби погибли по неизвестной причине.

Видимо, людей страшили не столько холод и тьма полярной ночи, сколько неизвестность.

В 1853 году на широте 78°37 — впервые так далеко на Севере — зимовала американская экспедиция Илайши-Кент Кейна. Дневник Кейна — характерный документ уже уходившей безвозвратно в прошлое жертвенной и героической эпохи — эпохи начального знакомства цивилизованного человека с Арктикой. Вот строки, написанные всего 130 лет назад: «Страх беспрестанной опасности и ледяные горы, меняющие свою форму, заставляли нас… сходиться вместе; к этому еще присоединились припадки от расстройства нервов и сурового холода. Даже у тех, кто отличался здоровьем и терпеливою натурою, появилась дрожь и спиралось дыхание. Я сам два раза падал в обморок, несмотря на все старания быть примером для других».

Наш современник, французский врач Ален Бомбар, который изучал причины гибели людей, потерпевших кораблекрушение, отмечает, что зачастую они имели в достатке и пищу, и пресную воду. Но чуть ли не половина из них погибали уже в первые сутки. Бомбар пишет: «Жертвы легендарных кораблекрушений, я знаю, вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха».

Несомненно, страх перед неизвестностью Арктики, перед непривычным, убивающим холодом, перед мраком полярной ночи был еще сильнее.

«Полярная ночь, ты похожа на женщину, на восхитительную, красивую женщину с благородными чертами античной статуи, но и с ее мраморной холодностью. На твоем высоком челе, ясном, как чистый эфир, нет ни следа сочувствия к мелким горестям человеческого рода, на твоих бледных прекрасных щеках — ни следа чувства… Я изнемогаю от твоей холодной красоты, я жажду жизни, тепла, света! Позволь мне вернуться либо победителем, либо нищим — Для меня все равно! Но позволь мне вернуться и снова начать жить» — это написано всего девяносто лет назад, написано мужественным человеком — Фритьофом Нансеном.

Слабого полярная ночь может сломать, сделать безразличным ко всему.

«Стужа, казалось, способствовала окаменелости духа… Все, что выходило за пределы наших личных интересов, нас мало трогало и не казалось нам особенно существенным.

Однажды в кухне начался пожар. Дежурные Раусон и Пейн продолжали невозмутимо мыть посуду, не выказывая ни малейшего интереса к усилиям повара затушить огонь, хотя они сами уже наполовину задохнулись в дыму. Носясь по комнате и совершенно безуспешно действуя огнетушителем, Карбонэ в бешенстве набросился на дежурных и осведомился, собираются ли они, черт побери, что-нибудь предпринять.

— Это не наше дело, — хладнокровно промолвил Раусон.

— Что не ваше дело? — вскричал повар.

— Тушить пожары, — объяснил Раусон.

— Разумеется, — подтвердил Пейн, — дежурные по кухне обязаны лишь мыть посуду и накрывать на стол. Все остальное должен делать повар. Приказ номер пять, параграф первый…

К этому времени языки пламени лизали пол…»

Это написано всего пятьдесят лет назад одним из участников американской экспедиции Ричарда Бэрда.

Не приходится, пожалуй, удивляться, что Бэрд, отправляясь в одну из своих экспедиции, позаботился захватить в качестве снаряжения… дюжину смирительных рубашек.

Почти каждая зимовка кончалась в прошлом трагедией — необъяснимыми нервными припадками, сумасшествием, цингой.

В середине XVIII века российский академик П. Л. Ле-Руа писал: «Цинга есть такая болезнь, которою обыкновенно одержимы бывают мореплаватели, причем примечено, что она имеет свое действие тем сильнее, чем ближе подъезжаешь к полюсу; причину же тому должно приписывать или стуже, или другим неизвестным нам обстоятельствам».

Ныне принято считать, что цинга — следствие недостатка витамина С. История полярных путешествий наводит, однако, на мысль, что дело обстоит несколько сложнее. Известно множество случаев, когда люди заболевали при полном, казалось бы, изобилии витаминов. Они ели свежее мясо, зеленые ростки гороха, целебные травки, пили теплую кровь убитых животных… И болели.

Мне однажды довелось беседовать на эту тему с академиком О. Г. Газенко — директором Института медико-биологических проблем. Олег Георгиевич высказал мнение, что организм человека, попавшего в непривычную, стрессовую ситуацию, просто не в состоянии усваивать необходимые витамины. Таким образом, вполне вероятно, что одна из причин цинги — все тот же страх.

Многие столетия понадобились человечеству, чтобы преодолеть страх перед неизвестностью Арктики.

Удивительно, как консервативны бывают взгляды, как живучи заблуждения!

Около двух столетий географы всего мира были уверены, что в центре Арктики, у самого полюса, лежит теплое, незамерзающее море.

«Я твердо убежден, — писал в середине XVIII века американский ученый Э. Стайлс, — что полярные области… умеренно прохладны… Летом они подвергаются великому зною, возможно большему, чем в Италии или Испании… Море, полностью свободное ото льдов, представляет хорошие возможности для плавания даже глубокой зимой».

Не нужно, впрочем, думать, что географы были единодушны. Герард Меркатор на своей карте 1569 года поместил в районе полюса огромный материк, разделенный на части реками. Но большинство ученых все же исповедовало теорию свободного ото льда моря.

Как родилось это заблуждение?

Еще с незапамятных времен русские поморы промышляли зверя — моржей, медведей на Груманте (так они называли Шпицберген) и неоднократно там зимовали. В XVII веке на западном побережье архипелага была создана голландская фактория для промысла китов Смеренбург — город ворвани. Отсюда в погоне за добычей, пользуясь — теперь мы это понимаем — Шпицбергенской ветвью теплого течения Гольфстрим, голландские и английские китобои при благоприятных условиях иногда заходили далеко на Север. Их «охотничьи рассказы» сыграли, конечно, не последнюю роль в утверждении теории свободного ото льда моря. Совсем нелегко отличить в этих рассказах правду от вымысла. Один голландец уверял, что его корабль «проходил на два градуса по ту сторону полюса; там не было льда, а погода стояла такая же прекрасная и теплая, как в Амстердаме летом». Ходили слухи, что достичь полюса удалось… японцам, что португальцы сумели пересечь весь Ледовитый океан — от Берингова пролива до Шпицбергена. Вот эти-то рассказы и слухи и породили веру в существование вблизи полюса свободного ото льда моря.

Были, конечно, и более веские основания.

Михаил Васильевич Ломоносов писал: «После часто повторенных опытов нашел я, что вода, в которой растворено было столько соли, сколько ее содержится в одинаковом количестве морской воды, не замерзает даже при самой большой стуже до твердого чистого льда. Вода эта застывает лишь вроде сала, не прозрачного и сохраняющего соленое свойство воды».

Действительно, морская вода, налитая в сосуд, начинает замерзать при температуре чуть ниже 0° (около-1,9°) и образует вначале соленый непрозрачный лед «вроде сала». А чтобы заморозить воду в сосуде окончательно, необходимы температуры около — 55°. Но в естественных природных условиях все происходит несколько иначе. Верно, молодой, только что образовавшийся из морской воды лед содержит внутри себя капсулы рассола. Это и делает его соленым и непрозрачным. Однако постепенно рассол стекает, и через некоторое время морской лед становится пресным, прозрачным и крепким.

Ломоносов, конечно, не мог этого предугадать. В результате своих опытов он пришел к выводу: «Столь крепкий, прозрачный и пресный лед, каков тот, из которого образуются стамухи, не может сам собою замерзать в море». И следующий вывод: «Ледяные поля, или стамухи, берут свое начало в устьях больших рек, вытекающих из России в Ледовитое море».

Совершенно логичным выглядит и окончательное заключение: «В отдалении от берегов Сибирских океан в летние месяцы от таких льдов свободен, кои бы препятствовали корабельному ходу и грозили бы опасностью».

В мае 1765 года из Екатерининской гавани на Мурмане вышли три русских корабля.

«Для пользы мореплавания и купечества избрали мы учинить поиск морского проходу Северным океаном в Камчатку и далее», — гласит секретный указ Адмиралтейств-коллегий, который вручен начальнику экспедиции капитану первого ранга Василию Яковлевичу Чичагову.

По замыслу М. В. Ломоносова корабли должны были пройти между Шпицбергеном и Гренландией, а затем вдоль неведомых берегов Северной Америки, в широтах до восемьдесят пятого градуса.

Лавируя среди льдов, Чичагов упрямо пробивался прямо на север.

«Июнь, 26. Во втором часу пополудни нанесло с моря течением множество густого льда и превеликие льдины, — читаем мы в вахтенном журнале Чичагова. — И для того по крайнему разумению изыскивали способы к сохранению себя от бедствия. И старались оной лед разводить шлюпками. А как оной час от часу умножался и становился гуще, так что не допустить до судов были не в силах, тогда с каждого судна отводили шестами и крючьями. Однако от многих льдин были весьма чувствительные удары, отчего сделано судам повреждение и во многих местах вторую обшивку проломило. Служители от великих трудов и бессонницы приходили в бессилие…»

В борьбе со льдами корабли сумели достичь 80°26 северной широты, но здесь были вынуждены повернуть обратно.

«За неизмеримым количеством льда во все время нашего плавания как гренландского берега, так и сквозь льды проходу не усмотрено», — писал Чичагов в отчете. На следующий год он повторил попытку и, достигнув широты 80°30, вновь сделал вполне определенный вывод: «Видимые обстоятельства уверяют, что северный проход за великими льдами невозможен». Но ни его неудача, ни неудача английской экспедиции Джона Фиппса, которая позднее достигла 80°48, нисколько не пошатнули убежденность географов в существовании свободного ото льда моря.

Казалось, весь опыт ледовых плаваний, накопленный китобоями, — реальный опыт, а не морские байки — заставлял усомниться в этой теории. Многие сотни (!) китобойных судов погибли в борьбе со льдами. В заливе Мелвилла, например, в 1819 году было раздавлено льдами 14 китобойцев, в 1830 году — 20.

Однако во второй половине XIX века вера в теорию свободного ото льда моря еще более окрепла.

Отчасти причиной этого послужили сенсационные наблюдения Кейна. Один из его сухопутных отрядов, продвинувшись по льдам далеко на север, обнаружил канал, в котором «целый флот может свободно плавать». Затем канал расширился, и перед путешественниками предстало огромное пространство открытой воды. Географы восприняли единичное наблюдение Кейна как проявление некой закономерности. Убеждение, что морская вода не может замерзать, было по-прежнему непоколебимым.

К тому времени наука располагала, казалось бы, и новыми доводами в пользу теории свободного ото льда моря. Дело в том, что воды Гольфстрима, более соленые, чем воды Ледовитого океана, имеют большую плотность. Поэтому, продвигаясь на север, они погружаются под арктические воды.

Сейчас хорошо известно, что весь Северный Ледовитый океан на глубинах от 150–200 до 700-1000 метров заполнен сравнительно теплыми атлантическими водами. Их температура обычно колеблется в пределах от +2 до +5°, в то время как температура на поверхности держится около нуля или ниже нуля. Ученые XIX века справедливо считали, что отдельные ветви Гольфстрима, встречаясь с полярными водами, «заныривают» под них. Однако последующие рассуждения были неверными.

«Гольфстрим продолжает путь свой к северу в виде нижнего течения, — писал один из авторов того времени. — Он достигает Арктического моря и поднимается там на поверхность в виде кипучего ключа… Тюлени кишат стадами в этом открытом море, и водяные птицы летают над ним, высматривая себе пищу».

Открытое теплое море в самом центре Арктики, подходы к которому якобы видел Кейн, манило к себе. Туда — навстречу своей гибели — снова устремились корабли многих стран мира…

В 1869 году к полюсу отправляется немецкая экспедиция — специально построенный винтовой пароход «Германия» и крепкий парусник «Ганза».

— Единственная трудность, — говорил немецкий географ Август Петерман, — преодолеть пояс льдов к северу от Шпицбергена, дальше путь будет свободен.

Но вновь Арктика опровергла все предварительные расчеты и глубокомысленные рассуждения. «Германия» вынуждена была зазимовать у берегов Гренландии, а «Ганзу» затерло льдами, и она затонула.

В 1872 году, не достигнув полюса, с погибающего судна «Полярис» была вынуждена высадиться на лед американская экспедиция Чарльза Холла.

В 1875 году к открытому морю стремится английская экспедиция Джорджа Нэрса и Альберта Маркхема. Корабли «Алерт» и «Дискавери» сумели через Смитов пролив пробиться до 82°, но здесь их вновь остановили льды. Во время санного путешествия отряд Маркхема достиг рекордной широты. — 83°20. Однако жестокие пятидесятиградусные морозы и непроходимые торосы заставили отряд повернуть обратно.

«Северный полюс недосягаем!» — телеграфировал Нэрс в Англию.

И все же до начала нашего века ученые продолжали верить, что морская вода не замерзает…

Взять лед в союзники?

Через шесть лет после Маркхема американский лейтенант Джеймс Локвуд продвинулся… на семь километров дальше. Но и он, и еще 18 участников американской экспедиции погибли при возвращении домой.

Сотнями жизней уже заплатило человечество, прокладывая путь к вершине планеты. А результаты?

Год 1607, Генри Гудзон — 80°23.

Год 1882, Джеймс Локвуд — 83°24.

335 километров за 275 лет. Чуть больше километра в год.

Но дело даже не в этом. К концу XIX века знания о полярных странах остались почти на прежнем — средневековом — уровне.

Известный австрийский полярный исследователь Карл Вайпрехт с полным основанием писал: «Если мы рассмотрим научные результаты, до сих пор добытые арктическими экспедициями, то нельзя не прийти к выводу, что эти результаты ни в какой мере не отвечают тем громадным средствам, которые были затрачены на эти экспедиции… Спрашивается, отчего же наши сведения о полярных странах так скудны, когда уже столько экспедиций работало там? Ответ может быть только один: оттого, что принципы, на которых основывалось исследование Арктики, были совершенно неправильными. Главной задачей почти всех научных экспедиций были географические открытия, а чисто, научные исследования отодвигались на задний план.

Играя на руку «широкой публике», падкой до сенсации, полярные исследователи прежде всего старались открыть новые земли или поставить рекорд северной широты. Если это удавалось, то шумный успех был обеспечен. Погоня за сенсацией и за славой приняла… такие размеры, что полярные путешествия превратились в своего рода международные скачки к полюсу». В 1879 году на Международном метеорологическом конгрессе был принят план, предложенный Вайпрехтом: «Необходимо окружить северную полярную область кольцом станций, на которых производились бы одновременно, в течение одного года, при помощи одинаковых приборов и одинаковыми методами различные наблюдения. Главное внимание при этом должно быть уделено геофизике…»

В 1882–1883 годах в Арктике было создано 11 станций (в том числе две — Россией: в устье Лены и на Новой Земле), которые одновременно, одинаковыми приборами и одинаковыми методами проводили гидрометеорологические наблюдения, измерения элементов земного магнетизма, наблюдения полярных сияний и т. д.

Еще две станции были организованы в высоких широтах южного полушария. К сожалению, сеть станций оказалась слишком редкой, приборы и методы наук о Земле были еще, весьма несовершенными. Можно сказать, что проект Вайпрехта был преждевременным. Но безусловно, наши знания об Арктике значительно расширились. Достаточно привести только одну цифру — для публикации научных материалов совместных исследований потребовалось 36 томов.

Однако на грани столетий борьба за полюс, несмотря на все благие пожелания, достигла апогея. Водрузить флаг своей страны на вершине планеты стремились экспедиции США, Швеции, Германии, Англии, Норвегии, Дании, Италии…

В это время появлялись самые удивительные, самые нелепые проекты.

Один изобретатель, например, предлагал установить на берегу Ледовитого океана «центральную станцию по изготовлению супа». По его идее, надо льдом следовало протянуть шланги, чтобы санная экспедиция могла непрерывно получать горячую пищу.

Второй рекомендовал построить на берегу лесопилку и выстелить деревянный тротуар до полюса, чтобы экспедиция не теряла времени на преодоление торосов. А третий начал прокладывать подвесную дорогу. На Шпицберген завезли множество свай, их должны были установить на льду и между ними навесить канат, по которому — прямо к полюсу! — покатился бы вагончик с автором проекта. К несчастью, проложив несколько километров канатной дороги, рабочие разбежались. А на Шпицбергене, как рассказывают, до сих пор лежат нелепые сваи — своеобразный памятник человеческой наивности.

Конечно, все эти проекты можно воспринимать только как курьез. Но бывало и так, что замысел казался фантастическим, сумасшедшим лишь внешне, лишь потому, что он опережал время.

«Безумным способом самоубийства» называли, например, проект Фритьофа Нансена.

Впрочем, прежде чем рассказать об этом проекте, нужно вспомнить Уильяма Парри.

«Если льды препятствуют свободному плаванию кораблей, то, может быть, прямо по льду можно достичь полюса?» — думал Парри. В 1827 году этот английский полярный исследователь впервые предпринял такую попытку. Однако путь по льдам оказался отнюдь не легким — всторошенные ледяные поля, трещины, разводья. Использовать, как предполагалось, ездовых оленей в таких условиях не удалось. Англичане вынуждены были сами перетаскивать поставленные на полозья лодки, с трудом прокладывая себе дорогу в нагромождениях льда. Им удалось достичь рекордной для того времени широты — 82°45. Но главное, они убедились, что арктические льды находятся в постоянном движении — дрейфуют.

День за днем англичане боролись с сильным южным дрейфом, скорость которого превышала четыре мили в сутки. Дрейф настойчиво тянул их к югу и за время необходимых часов отдыха относил назад почти на столько же, на сколько они успевали продвинуться вперед за 11–12 часов дневной работы.

Лед дрейфует! Это было важное открытие.

В 1881 году у Новосибирских островов была раздавлена льдами паровая яхта «Жаннетта», на которой американская экспедиция Джорджа Де-Лонга пыталась пробиться к полюсу со стороны Берингова пролива. «Жаннетта» затонула, а через три года некоторые вещи участников американской экспедиции были найдены… у западного берега Гренландии! Неужели существует постоянный дрейф от берегов Сибири до южной оконечности Гренландии?

Молодой норвежский ученый Фритьоф Нансен выдвигает оригинальный и смелый план. Он предлагает вморозить судно в лед где-нибудь к северу от Новосибирских островов и отдаться на волю стихий: «Если попытаться работать заодно с силами природы, а не против них, то мы найдем вернейший и легчайший способ достичь полюса».

Надо сказать, что Нансен, которому к тому времени не исполнилось и тридцати, уже был национальным героем Норвегии. В 1888 году он с пятью спутниками впервые в истории полярных путешествий пересек с востока на запад таинственный ледовый щит Гренландии. Тогда правительство отказало ему в скромной денежной субсидии для организации экспедиции (5 тысяч крон). «Было бы преступлением оказать поддержку самоубийце», — писали газеты.

Теперь Нансен просит и немедленно получает 300 тысяч крон.

Впрочем, понимание он встречает только на родине. Зарубежные полярные авторитеты оценивают план молодого норвежца весьма скептически. Доводы Нансена у всех вызывают большие сомнения.

Во-первых, никто до сих пор не знает, что там, вблизи полюса. На картах по-прежнему белое пятно.

Одни соглашаются, что Нансен найдет здесь открытую воду или лед, другие считают, что полюс окружен сушей.

Во-вторых, сами находки кажутся весьма сомнительными. Конечно, какие-то вещи были найдены, с этим нельзя не согласиться, но, возможно, они принадлежат команде «Протея», погибшего в проливе Смита, то есть там же, у берегов Гренландии.

В-третьих, пусть даже постоянный дрейф существует, все равно льды неминуемо раздавят любое судно. Разве мало их уже погибло?

Нансен доказывал, что специально построенное для дрейфа во льдах судно «Фрам» («Вперед») обладает повышенной прочностью. По замыслу Нансена подводная часть «Фрама» имела совершенно необычные обводы — нечто вроде яйца. Предполагалось, что при напоре льдов «Фрам» будет как бы «выскальзывать» из ледовых объятий.

Но полярные авторитеты не могли в это поверить: «Форма его не имеет никакого значения. Оно неподвижно заключено в окружающую ледяную глыбу и составляет нераздельную ее часть. Фактически формой судна станет тогда форма той льдины, в которую оно вмерзнет».

Не верили в гипотезу Нансена, не верили в его судно, не верили в силы людей:

«Не говоря уже о возможности цинги, против которой еще нет верных профилактических средств, нужно еще учесть, что на моральном состоянии экипажа скажется угнетающее влияние таких факторов, как продолжительное пребывание в тесных помещениях в течение многих месяцев полярной ночи, жестокий холод, бездействие, скука, постоянные опасности и полная неуверенность в будущем».

Несмотря на все мрачные пророчества, в середине июля 1893 года «Фрам» вышел в море. На борту только норвежцы — 13 человек. Нансен не хочет считаться ни с авторитетами, ни с морскими суевериями…

Все складывалось удачно. «Фрам» вмерз в лед, начал дрейф и вполне успешно сопротивлялся сжатиям. Прошла одна зима, вторая. К этому времени осталась позади рекордная восемьдесят четвертая параллель. Теория Нансена блестяще подтверждалась, но стало ясно, что судно пронесет дрейфом вдали от вершины планеты.

Нансен — ученый, достижение полюса никогда не было для него самоцелью. «Мы отправляемся не для того, чтобы отыскать математическую точку, составляющую северный конец земной оси, — писал он перед отправлением экспедиции, — достижение этой точки само по себе малоценно, — но чтобы произвести наблюдения в обширной неисследованной части земного шара, окружающей полюс».

Однако теперь, когда полюс был уже близок, Нансен не смог противиться искушению. Вдвоем с Фредериком Ялмаром Иохансеном, с тремя собачьими упряжками, он уходит к полюсу.

Нет смысла подробно рассказывать об их путешествии. Наверное, все читали замечательную книгу Нансена — последнее ее издание называется «Фрам» в полярном море».

Норвежцы достигли рекордной широты — 86°14. Но к этому времени продовольствие уже кончалось, и они вынуждены были повернуть на юг, к земле Франца-Иосифа. Здесь пришлось зазимовать в «берлоге», которую они сложили из камней и покрыли шкурами моржей. Питались почти одним только медвежьим мясом, большую часть суток спали. Весной 1896 года они вновь пошли на юг, к мысу Флора, где можно было надеяться встретить людей. И действительно, тут зимовала английская экспедиция Джексона. 13 августа корабль доставил норвежцев на родину, а через неделю в Норвегию вернулся и «Фрам», вынесенный дрейфом в Атлантический океан.

Нансену удалось прекрасно осуществить свой «безумный план». Дело не в том, что он достиг рекордной широты; значительно важнее то, что за два с половиной года дрейфа участники экспедиции собрали уникальные научные данные.

Раньше нередко считали, что Полярный бассейн лишь мелководный залив Атлантического океана. Нансен измерил здесь глубины в три и четыре тысячи метров. В промежуточных слоях он обнаружил теплые атлантические воды. Нансен впервые установил закономерности дрейфа льдов и окончательно убедился, что морская вода замерзает.

— Когда я говорил об этом ученым, — вспоминал позднее Нансен, — они только вежливо улыбались. Было ясно, что они мне не верят.

Сам замысел Нансена — «работать заодно с силами природы, а не против них» — успешно используют современные полярники. На дрейфующих станциях, на льдах Полярного бассейна они живут годами. Живут и проводят научные наблюдения.

Нансен научил корабль защищаться. Русский адмирал Степан Осипович Макаров создал корабль, который может атаковать, может бороться со льдами и преодолевать их.

«Ледокол» не очень точное слово. Колоть лед не удается, корабль наползает на лед и ломает его, разрушает тяжестью своей передней части. В 1864 году кронштадтский купец Бритнев впервые догадался срезать носовую часть принадлежавшего ему парохода «Пайлот», так что пароход мог с ходу вползать на лед и крушить его. Ледокол, таким образом, изобретен в России.

В 1871 году, когда зима в Европе была чрезвычайно суровой и Гамбургский порт замерз, немецкие инженеры приехали в Кронштадт и купили чертежи ледокола Бритнева… за 300 рублей. Постепенно многие страны Балтийского моря обзавелись ледоколами, но все они были небольшими, использовались только в портах.

Степан Осипович Макаров впервые предложил проект линейного ледокола, который по его замыслу был бы в состоянии преодолевать льды не только Балтики, но и Полярного моря. Макаров выдвинул смелый план: «К Северному полюсу — напролом!» По расчетам русского адмирала, для этого нужен был ледокол мощностью около 20 тысяч лошадиных сил или два ледокола мощностью по 10 тысяч лошадиных сил.

«Фрам» был построен из очень крепкого дерева, да и всё зверобойные суда испокон веков были деревянными. Считалось, что дерево как бы пружинит, ослабляет натиск льдов. Макаров хотел построить мощный стальной ледокол. Позднее он вспоминал, как убеждал в своей правоте капитанов-зверобоев:

«Я объяснял, что «Ермак» построят с отлогим носом, что, встретив лед, он взбежит на него и затем опустится.

— Опустится, — сказал мне один из командиров, — да так глубоко, что на самое дно, откуда уже никогда не подымется. Не было еще железного судна, которое, войдя в северные льды, вышло бы из них благополучно!»

Несмотря на множество препятствий, «Ермак» был построен по чертежам и под контролем С. О. Макарова. После испытаний в марте 1899 года первый в мире линейный ледокол вышел из английского порта Нью-Кестль, где его строили, на родину.

«Надо сказать, — пишет Макаров, — что многие не верили в возможность пробиться зимой до Кронштадта. В феврале начали ходить слухи, что лед в Финском заливе очень тяжел и сильно набит, поэтому сомнения увеличились. За несколько же дней до прихода «Ермака» от лоцманов пришли слухи, что лед до такой степени толст, что его разбить совершенно невозможно…

Встреча ледокола началась, как только мы прошли Толбухин маяк. К борту стали подходить толпы народа: некоторые были на лошадях, а некоторые пешком и даже на велосипедах. Лед в этих местах был около 2–3 футов, и ледокол разламывал лишь полосу шириною, равною самому себе: с обеих сторон оставался цельный лед, и толпы шли рядом с судном…»

Уже в первую свою навигацию «Ермак» успешно провел во льдах Балтийского моря 29 пароходов, сумел оказать помощь броненосцу «Генерал-адмирал Апраксин», который во время снежной бури выскочил на камни у острова Готланд. Одним этим затраты на постройку ледокола были полностью оправданы.

Но недоброжелатели — а их было немало у боцманского сына, ставшего адмиралом, — сумели использовать первые неудачи.

Некоторые недостатки были уже в самом проекте. Макаров, например, считал, что дополнительный винт, установленный в носовой части «Ермака», поможет бороться со льдами. Однако передний винт оказался совсем ненужным и нос «Ермака» пришлось вскоре переделывать. В первом своем арктическом плавании «Ермак» прошел к северу от Шпицбергена, но получил пробоину и вынужден был стать на ремонт. Затем новая неудача — у берегов Новой Земли «Ермак» попал в ледовый плен.

Все это понятно и объяснимо. И Макаров и «Ермак» только учились плавать во льдах.

«Дело ломки полярного льда есть дело новое и небывалое, — писал адмирал. — Никто никогда не пробовал ломать полярный лед, и было бы чудо, если бы, построив специально для этого дела судно, мы бы сразу нашли наилучшую комбинацию форм и машин… В то время как английские ученые приветствуют меня с успехом, наши газеты делают все возможное, чтобы возбудить против меня общественное мнение, и я боюсь, что мне не дадут докончить дело».

Ему не дали докончить дело. Царь повелел ограничить деятельность ледокола «Ермак» проводкой судов в портах Балтийского моря. Макаров в 1901 году был полностью отстранен от ледокольных дел.

Великий русский химик Дмитрий Иванович Менделеев горячо и страстно поддерживал замыслы С. О. Макарова, и, когда адмирал был отстранен от дел, Менделеев выдвинул собственный план полюсной экспедиции.

«Завоевав себе научное имя, — писал великий химик в докладной записке, — я не страшусь его посрамить, пускаясь в страны Северного полюса».

Менделеев предлагал переделать хотя бы часть топок «Ермака» на нефтяное отопление, справедливо указывая, что угольные топки требуют большого количества кочегаров.

Менделеев указывал, что в океане всегда — особенно летом — есть полыньи. Этим и следует воспользоваться, а «напролом» пробиваться только тогда, когда нет другого выхода. В случае крайней необходимости Менделеев предлагал взрывать торосы.

Как считал Менделеев, за лето вполне можно успеть дойти до полюса и вернуться обратно.

«Для того чтобы явно показать, что, по моему мнению, зимовка будет решена лишь при настоятельной надобности и не представляет особых опасностей, — трогательно пишет Менделеев в докладной записке, — я предлагаю взять с собою своего сына, кончающего ныне курс в гимназии и сильно желающего мне сопутствовать. Ни мне, по моим старым годам, ни моему сыну, по необходимости продолжать учение, не подходит зимовка…»

Великому химику исполнилось в то время 67 лет, но его юношескому энтузиазму остается только позавидовать.

Царское правительство, однако, никак не разделяло этого энтузиазма и не проявляло ни малейшего интереса к изучению Севера, к его хозяйственному освоению.

В ответ на свою докладную записку Дмитрий Иванович Менделеев получил частное письмо от министра финансов России: «Вчера великий князь заговорил со мной о Вашей записке. Он высказался самым категорическим образом против, прибавив… что беспокоить такого заслуженного и почтенного человека, как Дмитрий Иванович, чтобы сказать «нет», было бы совсем неудобно».

«Говорят, что непоборимы торосы Ледовитого океана. Это ошибка: торосы поборимы, непоборимо лишь людское суеверие», — с горечью писал Степан Осипович Макаров…

Адмирал Макаров мечтал победить льды Ледовитого океана. Но может быть, путь к полюсу лежит подо льдом? Об этом все чаще задумывается сэр Хьюберт Уилкинс.

Надо сказать, что еще в 1648 году английский епископ Джон Уилкинс издал трактат «О возможности построения ковчега «Для плавания под водой», в котором особенно подчеркивал возможность применения подводной лодки для достижения полюса: «Она надежна в отношении льда и большого холода, которые имеют столь важное значение, делая полными опасности проходы вблизи полюсов».

Только через полтора столетия ушла на глубину первая подводная лодка, а осуществить фантастический проект английского епископа первым решился — через 283 года — сэр Хьюберт Уилкинс. Он, впрочем, даже не подозревал о своем замечательном пра-пра-пра… предке.

Подводную лодку удалось арендовать в Соединенных Штатах Америки. Недорого… за один доллар в год. Дело в том, что лодка была уже списана и пять лет покоилась на кладбище кораблей.

Леди Уилкинс торжественно разбила о форштевень лодки бутылку шампанского, дав ей жюльверновское имя «Наутилус».

Несмотря на исключительную опасность, желающих участвовать в экспедиции было более чем достаточно — 100 человек на одно место.

Теоретически «Наутилус» мог пробыть под водой 42 часа, двигаясь со скоростью три узла. Это означало, что на пути от Шпицбергена до полюса ему пришлось бы многократно всплывать среди льдов. Удастся ли найти «окна» открытой воды? Никто не мог дать ответа на этот вопрос. Правда, Уилкинс установил два специальных бура. Предполагалось, что если лодка не сумеет всплыть, то можно будет пробурить лед и высунуть на поверхность дыхательную трубку — шноркель, чтобы зарядить аккумуляторы.

Впрочем, все это были только предположения. Реальная дальность подводного плавания не превышала, как пишет один из участников экспедиции, 20–30 миль. Будут ли работать ледобуры, никто не знал: их испытание провести не успели. Двигатели лодки то и дело выходили из строя. И вообще, как говорил главный механик «Наутилуса», «если что-нибудь ломается, так уж не одно, а сразу три».

Корпус любой подводной лодки можно сравнить с яйцом. Его очень трудно раздавить, но очень легко пробить. Естественно, во льдах риск получить пробоину возрастает многократно.

Уилкинс прекрасно понимал все опасности предстоящего плавания: «Нам следовало бы использовать подводную лодку, специально построенную для нашей работы, а не «Наутилус»«. Но он был уверен и в другом: «Мы должны попробовать, чтобы положить основание для дальнейшей работы».

Уилкинс и капитан С. Дэненхоуер сделали все, что могли. На пути к полюсу «Наутилус», совершенно не приспособленный для ледового плавания, достиг почти восемьдесят второго (!) градуса. Но когда 22 августа 1931 года наступил решающий момент погружения, вдруг неожиданно выяснилось, что… потерян руль глубины.

Так и осталось загадкой: то ли окончательно износился металл «уцененной» лодки и руль сам отвалился во время качки, то ли кто-то в последний момент испугался и почел за благо «переделать» подводную лодку в надводный корабль?

Настойчивому Уилкинсу удалось только засунуть подо льдину нос «Наутилуса», чтобы опробовать ледобур. Увы, он не работал…

Участник экспедиции Харальд Свердруп в предисловии к первому советскому изданию своей книги «Во льды на подводной лодке» писал в 1934 году: «И разве не может случиться, что следующая подводная лодка, которая сделает попытку нырнуть под полярные льды, будет принадлежать СССР?»

Так и случилось. В 1933–1935 годах советские подводные лодки, выполняя учебные задания, неоднократно погружались под обширные ледяные поля. Это были первые в истории погружения под лед.

…В январе 1954 года в США была спущена на воду первая атомная подводная лодка. Ее тоже назвали «Наутилус». Водоизмещение — 3800 тонн, мощность энергетической установки — 14 тысяч лошадиных сил, подводная скорость — 20 узлов. Но главное в другом: у атомных подводных лодок в отличие от дизель-электрических фактически не ограничен срок пребывания под водой.

В августе 1958 года «Наутилус» под командованием Билла Андерсона через Берингов пролив вошел в Чукотское море и погрузился. Конечно, на атомной подводной лодке было множество приборов, которыми не располагал Уилкинс. Эхолот непрерывно измерял расстояние до дна, специальный гидролокатор вычерчивал нижнюю кромку льда… И все-таки плавание было очень опасным.

Тогда еще не знали, что подводная часть всторошенных льдов может опускаться до глубин 40–60 метров. В мелководном Чукотском море. «Наутилус» буквально полз между дном и подошвой льдов. Малейшее повреждение корпуса грозило смертельной опасностью.

«Я ожидал скрежета стали о поверхность твердого льда, — пишет Билл Андерсон. — Регистрирующее перо находилось так близко к линии, указывающей верхнюю точку нашей рубки, что они, казалось, совпадали. Я — уверен, что и все остальные, — обратился за помощью к единственному Спасителю. В состоянии агонии мы замерли на своих местах. Никто не двигался и не разговаривал. Затем неожиданно перо медленно двинулось вверх. Щель между «Наутилусом» и льдом расширялась!»

Хьюберт Уилкинс успел увидеть осуществление своей мечты. «Наутилус» достиг Северного полюса 3 августа 1958 года, а еще через двое суток, пройдя за 97 часов 3300 километров, вынырнул в Атлантическом океане.

Теперь уже не раз и советские и американские подводные лодки побывали на полюсе.

Хьюберт Уилкинс — путешественник, летчик, подводник, полярный исследователь — умер в 1958 году. До конца его дней жил в нем дух первопроходца, и до конца дней он был предан Арктике. Он первым пересек Полярный океан на самолете, первым совершил посадку в районе Полюса Недоступности. Когда в 1937 году пропал без вести самолет советского летчика С. А. Леваневского, Уилкинс — единственный из иностранцев — многократно вылетал на его поиски.

Спустя полгода после его смерти американская субмарина «Скейт», всплыв в районе полюса, выполнила его последнюю волю. Подводники сошли на лед, вынесли стол, накрытый зеленым сукном, бронзовую урну. Штормовой девятибалльный ветер смешал со снегом и унес прах…

А 19 лет спустя, 17 августа 1977 года, впервые в истории достиг Северного полюса в свободном плавании надводный корабль — советский атомный ледокол «Арктика». 75 тысяч лошадиных сил сокрушили ледовые преграды. Осуществился замысел адмирала Макарова, осуществились вековые чаяния моряков.

Всякое дело начинается с мечты.

Еще не поднялся в небо аэроплан, а шведский инженер Соломон Андрэ твердо верил: «Мы будем летать, как орлы, и ничто не сломит наших крыльев».

1897 год… Андрэ мечтает покорить полюс… Не было у него крыльев, только воздушный шар — игрушка стихий. Андрэ назвал его «Орел»…

Воздушный шар неуправляем, он движется в том же направлении и с той же скоростью, что и окружающий его воздух. Согласитесь, трудно рассчитывать, что стихия сама доставит вас на полюс.

Андрэ был инженером, профессором физики, руководил Стокгольмским бюро патентов. Неизвестно, правда, зарегистрировал ли он свое действительно остроумное изобретение. Он поставил на воздушный шар… парус! Конечно, парус мог бы помочь только в том случае, если скорость шара будет меньше скорости воздушного потока. И Андрэ предложил искусственно «тормозить» воздушный шар!

По его замыслу полет должен проходить на высоте около 150 метров. Длинные канаты (гайдропы) — их общая длина достигала 1000 метров, а вес — 850 килограммов — должны волочиться по земле (или по льду), замедляя движение. Тогда парус будет работать! Кроме того, гайдропы обеспечат автоматическую регулировку высоты. Чем выше, тем длиннее висящая в воздухе часть гайдропа, тем тяжелее становится воздушный шар и потому он неминуемо снижается.

А что делать, если гайдроп зацепится за торос?

«Эта опасность, — писал Андрэ, — была и остается главным доводом критики. Постоянная ссылка на нее заставила меня сконструировать так называемые винтовые швы — изобретение, не лишенное, может быть, некоторого остроумия, но, по моему мнению, совершенно ненужное».

Если бы Андрэ остался при своем мнении…

Надо сказать, что шведский инженер был опытным аэронавтом. Во время одного из полетов на воздушном шаре он достиг огромной высоты — 4387 метров, а в другом — пролетел 400 километров с рекордной, умопомрачительной для того времени скоростью — 107 километров в час.

В пробных полетах Андрэ, используя гайдропы и паруса, действительно удавалось лавировать и даже добиться отклонения шара на 30–40° от направления ветра.

Полет со Шпицбергена до Берингова пролива, по расчетам Андрэ, должен был продолжаться около шести суток. А возможный штиль, а возможный встречный ветер, который отбросит шар назад? Андрэ хотел иметь запас времени — по проекту шар должен был продержаться в воздухе не менее 30 суток. К сожалению, добиться необходимой непроницаемости оболочки, видимо, так и не удалось.

Воздухоплавателей было трое: Соломон Андрэ, Нильс Стриндберг, Кнут Френкель.

На случай вынужденной посадки и возвращения по дрейфующим льдам они взяли с собой запас продовольствия на три с половиной месяца, лодку, сани. Радио еще не было изобретено, и возвестить о покорении полюса или о судьбе экспедиции должны были… почтовые голуби, которые тоже отправлялись в путешествие на воздушном шаре. Кроме того, Андрэ взял несколько буйков, которые предполагалось сбрасывать во время полета, вкладывая в них записки.

На Шпицбергене, в бухте Вирго, был заранее построен эллинг. Здесь происходила последняя подготовка к полету. 25 тонн серной кислоты и 15 тонн железного лома потребовалось, чтобы получить достаточное количество газа для наполнения воздушного шара диаметром 20,5 метра. Оставалось дождаться южного ветра…

11 июля 1897 года. 13 часов 46 минут. Старт!

Сильный южный ветер. Воздушный шар медленно поднимается, раскачиваясь из стороны в сторону. Внезапно с высоты 50 метров он резко ныряет вниз, видимо попав в воздушный вихрь. Гондола почти наполовину погружается в воду. Провожающие видят, как Андрэ и его товарищи сбрасывают мешки с балластом. Шар резко взмывает вверх.

— Канаты остались на берегу! — неожиданно кричит кто-то…

Вероятно, гайдропы при подготовке старта были перекручены. И вот теперь две трети их длины просто-напросто отвинтились. «Остроумное соединение», навязанное Андрэ критиками, подвело.

Весь план нарушен уже в самом начале, теперь шар почти неуправляем. «Орел» уносит аэронавтов в бескрайние ледяные просторы — туда, где никто не сможет им помочь.

Конечно, Андрэ мог немедленно совершить посадку. Но это было никак не в его характере. Первый в истории полет над Северным Ледовитым океаном начался…

Через четыре дня Улле Хансен — шкипер норвежской промысловой шхуны «Алкен» — заметил какую-то странную птицу, за которой гнались две полярные чайки. Птица села на гафель судна, и шкипер — ему показалось, что это куропатка, — застрелил ее. Птица упала за борт, и все решили, что не стоит спускать лодку только для того, чтобы подобрать ее.

Несколько часов спустя «Алкен» встретила другое норвежское судно, и шкипер Хансен узнал о полете Андрэ, о голубях-почтальонах.

Искать в океане крохотный комочек перьев — занятие совершенно безнадежное, но Хансен вернулся и приказал — невзирая на общий ропот команды — спустить две шлюпки. Через несколько часов благодаря истинно скандинавской настойчивости матросы нашли «куропатку». Под одним из перьев хвоста, в гильзе, залитой парафином, была маленькая записка:

«От полярной экспедиции Андрэ… 13 июля. 12.30 пополудни. Широта 82°2. Долгота 15°5 остовой. Хороший ход на восток, 10° к югу. На борту все благополучно. Это третья голубиная почта. Андрэ».

Как стало ясно, за двое суток шар пролетел всего около 250 километров…

Голубь, подстреленный Хансеном, оказался единственным, который сумел доставить почту. Проходили дни, недели, месяцы… Только через два года дошли вновь до мира известия от шведских воздухоплавателей: на северном побережье Исландии был найден буек Андрэ с запиской; в 1900 году — еще один. Но оба они были вы брошены еще в день старта: «… парим сейчас на высоте 600 метров. Превосходно! Андрэ, Стриндберг, Френкель», «… Полет протекает приблизительно на высоте 250 метров… отправлены четыре почтовых голубя… Прекрасная погода. Состояние духа превосходное. Андрэ, Стриндберг, Френкель».

Обстоятельства полета прояснились в 1930 году, когда норвежское судно «Братвог» обнаружило последний лагерь Андрэ на острове Белом у восточного побережья Шпицбергена. То лето было необыкновенно теплым в Арктике, и ледник, который укрывает остров, временно отступил, приоткрыв ледяную могилу воздухоплавателей.

Андрэ и Френкеля смерть, по-видимому, застигла почти одновременно. Их останки найдены в палатке. Рядом — спальный мешок, примус, который и через 33 года был готов к действию. Стриндберг умер раньше — его тело захоронено в груде камней метрах в тридцати от лагеря.

На теле Андрэ нашли дневник, который, хотя и не полностью, удалось прочитать. Более того, удалось проявить и отпечатать фотопленки, пролежавшие подо льдом треть века!

В дневнике нет и ноты отчаяния, только вскользь упоминает Андрэ о роковой потере части гайдропов.

Вначале шар летит по направлению к северо-востоку на высоте 500–600 метров. Воздухоплаватели пытаются удлинить гайдроп балластным канатом. Под ними облака. Потом шар входит в тень тучи, газ охлаждается, и уже через несколько минут после этого гайдропы касаются поверхности льда.

Утром 12 июля в дневнике отмечен штиль, слабый снос к северо-западу, туман, морось. Видимо, оболочка постепенно пропитывается влагой, и отяжелевший шар опускается все ниже. Никакие попытки облегчить его, чтобы вновь подняться, не приносят успеха.

Гондола бьется о торосистый лед: «Хоть бы поесть спокойно… туман густой по-прежнему… туше каждую, минуту или через минуту… задеваем землю и штемпелюем приблизительно через каждые 50 метров… отовсюду каплет, и шар сильно отяжелел…»

Один из гайдропов зацепился за торос, и шар всю ночь простоял на привязи. Утром 13-го выглянуло солнце, и подъемная сила шара сразу увеличилась. Движение возобновляется, шар летит на восток, потом на северо-восток.

Днем опять начинается морось, которая оседает на канатах в виде инея. Шар тяжелеет и опускается. Удары о лед становятся настолько частыми, что это вызывает морскую болезнь у Стриндберга. Андрэ сильно ударился обо что-то головой.

В 20 часов они выбрасывают из гондолы все, что можно, в том числе 200 килограммов продуктов. Но это помогает ненадолго. Туман сгущается, и около 22 часов 30 минут гондола снова начинает биться о лед: «Туше… туше… туше…»

В ночь на 14-е «Орел» закончил свой путь приблизительно в 300 километрах от Шпицбергена и в 350 километрах от Земли Франца-Иосифа. Воздухоплаватели решили идти по льдам к Земле Франца-Иосифа: здесь еще до начала экспедиции был устроен вспомогательный склад продовольствия. Но встречный дрейф оказался непреодолимым.

Тогда они повернули к Шпицбергену, а с наступлением зимы построили снежную хижину на дрейфующем льду.

В дневнике нет ничего личного. Андрэ поглощен научными наблюдениями — высказывает интересную гипотезу образования слоистых льдов, описывает встреченных птиц и животных.

Вблизи острова Белый льдина, на которой они жили, раскололась. Пришлось перебираться на берег. Последняя запись в дневнике Андрэ датирована 3 октября: «Хижина и льдина не могли больше служить для нас приютом… Имущество наше разбросало по разным льдинам, а льдины уплывали и туда и сюда, так что надо было поторапливаться… По счастью, погода была хорошая и работа спорилась. Никто не впал в уныние. С такими товарищами можно выпутаться из каких угодно обстоятельств».

Есть в дневнике Андрэ еще несколько разрозненных записей, но прочитать их не удалось. А на октябрьских листах книжки-календаря Стриндберга записи некоторое время продолжаются, но они предельно лаконичны и ничего не объясняют: «2 — Ночью наша льдина раскололась у самой хижины. 3–4 — Положение напряженное. 5 — Перебрались на берег. 6 — Метель, разведка. 7 — Переезд. 17 — Домой 7,5 утра».

Более поздних записей в дневниках нет. Мы не знаем, что стало причиной смерти Андрэ и его товарищей. В лагере найдено достаточно мяса и консервов, боеприпасов для ружей, спичек и топлива — людям вряд ли могла грозить смерть от голода и холода. Неподалеку валяются медвежьи шкуры — охота была успешной. Брезентовая лодка наполнена разнообразными предметами экспедиционного снаряжения.

Высказывалось предположение, что Нильс Стриндберг погиб в результате несчастного случая, возможно провалившись в воду при высадке на берег или во время охоты. А Соломон Андрэ и Кнут Френкель — вы помните, их тела лежали в палатке — наверно, погибли во сне в результате отравления угарным газом работающего примуса. Окись углерода, как известно, не имеет запаха, а палатка аэронавтов, сделанная из материала оболочки шара, была достаточно газонепроницаемой.

Высказывалось и другое предположение: аэронавты погибли от трихинеллеза, поскольку часто ели сырое медвежье мясо. Возбудители этой болезни — личинки трихинеллы, — попадая в желудок человека, разносятся током крови по всему организму и внедряются в мышечные ткани. В частности, они могут внедриться и в сердечную мышцу, что иногда приводит к внезапному инфаркту.

Насколько можно судить по дневникам, болезненные симптомы, появившиеся у Андрэ и его товарищей еще во время похода по дрейфующим льдам, в целом соответствуют клинической картине трихинеллеза. Более того, в остатках мяса, найденного в лагере, специалистами были обнаружены личинки трихинеллы.

Вряд ли когда-нибудь мы установим точно обстоятельства и причины смерти первых полярных аэронавтов. Но, пожалуй, и при самом удачном стечении обстоятельств они были обречены. И прекрасно понимали это.

Мужественно и гордо звучит запись в дневнике Андрэ: «Довольно-таки странное чувство — парить вот так над Полярным морем. Первым пролетать здесь на воздушном шаре. Скоро ли появятся у нас последователи? Сочтут ли нас сумасшедшими, или последуют нашему примеру? Не стану отрицать, что все трое мы испытываем горделивое чувство. Мы считали, что спокойно можем принять смерть, сделав то, что мы сделали…»

Так было всегда — победы сменяются поражениями. Но и сами поражения становятся подчас первым шагом к победе, и, хотя еще не изобретен аэроплан, уже недалеко то время, когда полюс будет покорен воздушными кораблями.

Трагическая гибель Андрэ и его товарищей не могла остановить все новых и новых попыток достичь вершины планеты. К полюсу стремятся даже коронованные особы. В 1899 году итальянскую экспедицию возглавляет Людвиг Амадей Савойский, герцог Абруцкий — брат итальянского короля. Впрочем, непосредственно походом к полюсу руководил не герцог, а Умберто Каньи, и его отряд достиг рекордной широты — 86°34.

А затем наступила эпоха Роберта Пири.

Двадцать три года жизни отдал этот неутомимый американский путешественник борьбе за полюс. Пожалуй, нет другого примера такой одержимости, такого фанатизма. Пять раз он шел к полюсу и каждый раз добивался все новых успехов: 1899 год — 83°50, 1902 год — 84°17, 1905 год — 87°06. То незамерзающая открытая вода, то пояс непроходимых торосов останавливали его. Может быть, еще одна попытка — и… Правда, Пири уже за пятьдесят, он с трудом ходит: восемь пальцев на ногах ампутированы после обморожения… Состоится ли она, эта решающая попытка? Если кто и сомневается, то только не Роберт Пири. В 1908 году он вновь отправляется в Арктику, и президент Америки Теодор Рузвельт, обнимая Пири на прощание, называет его национальной надеждой…

Год с небольшим спустя, 6 сентября 1909 года, Пири отправил победную телеграмму: «Звезды и полосы вбиты в полюс!» Как вы понимаете, «звезды и полосы» — американский флаг, который установил Пири на вершине планеты. И как раз в этот день — 6 сентября — с борта парохода «Ханс Эгеде», возвратившегося из Гренландии, сошел в Копенгагене другой американец — Фредерик Кук.

— Я достиг Северного полюса 21 апреля 1908 года, — заявил Кук. — Телеграф сообщает, что Пири достиг полюса в апреле этого года. Если это правда, я с поспешностью восклицаю: «Ура, Пири!», ибо взятая им на себя задача, несмотря на то, что он разрешил ее на год позже, чем я, не была легка, и ему пришлось претерпеть немало лишений… Впрочем, и тот и другой — мы оба американцы, и, следовательно, не может возникнуть никакого международного конфликта из-за этого чудесного открытия, так давно и так горячо желанного.

Оба они первые, оба достойны уважения и высочайших почестей! Оба? Нет, не таков был Пири. За 23 года у него сложилось фанатичное убеждение — полюс должен принадлежать только ему. Кто такой этот выскочка Кук? Участник его прошлых экспедиций, спасший однажды жизнь Пири. Ну и что? Как мог этот самозванец достичь полюса без всякой поддержки, всего с двумя эскимосами и полусотней собак? Ерунда!

Первая же телеграмма Пири была объявлением войны. «Примите к сведению, — телеграфировал он, — что Кук просто надул публику. Он не был на полюсе ни 21 апреля 1908 года, ни в какое другое время».

И разразился беспрецедентный скандал. Достижение Кука было поставлено под сомнение. В печати утверждалось, что эскимосы — товарищи Кука — якобы заявили, что они отошли от берега всего километров на 20 и здесь Кук сделал свои «полюсные» фотографии. Более того, под сомнение были поставлены и все прежние заслуги Кука. Он, например, первым взошел на самую высокую вершину Северной Америки — гору Мак-Кинли. Но когда начался скандал, один из участников восхождения безапелляционно заявил: «Нога Кука не ступала на вершину Мак-Кинли». Правда, позднее он готов был изменить свои показания… за 5 тысяч долларов!

Много раз вопрос о приоритете открытия полюса разбирался на заседаниях специальной комиссии и даже в конгрессе США. В общем-то ни один из соперников не выбирал выражений и не брезговал никакими методами, хотя по справедливости «первенство» в этом отношении следует отдать Пири и его сторонникам. Всё было: ложь и клевета, подкуп и подлоги.

Кто же все-таки открыл Северный полюс?

С Южным — просто. Роберт Скотт, пришедший туда вторым, нашел на полюсе палатку и записку Руала Амундсена. Но флаг, установленный на дрейфующих льдах в центре Ледовитого океана, уже через месяц окажется за десятки километров от полюса и безнадежно затеряется. Что же, выходит, никто не сможет представить доказательств своего пребывания на полюсе? Нет, такие доказательства, безусловно, могут быть. Во-первых, это проверенные несколько раз астрономические наблюдения, сделанные в точке полюса. Причем желательно, чтобы их делал не один человек, а несколько. Может быть и еще одно доказательство — надо точно измерить глубину Ледовитого океана на Северном полюсе.

К сожалению, исчерпывающих доказательств не смогли представить ни Кук, ни Пири. Оба они не были сильны в штурманском деле, и никто из их спутников не мог проверить проведенные ими наблюдения. Кук достиг полюса с двумя эскимосами, Пири — с четырьмя эскимосами и негром-телохранителем Мэтом Хенсоном. Поэтому, восстанавливая истину, мы должны основываться на общих описаниях их путешествий. Теперь, когда мы знаем об Арктике неизмеримо больше, чем в начале века, анализируя эти описания, мы можем сказать: вероятно, Фредерик Кук в апреле 1908 года был если и не на самом полюсе, то в непосредственной близости от него.

А вот записи Пири вызывают сомнения. Во-первых, поражает скорость его передвижения. Дневные переходы Пири составляли в среднем 50 километров в день — и это в течение 18 дней подряд. Если учесть неизбежные препятствия в виде торосов и разводий, то такая скорость кажется просто невероятной. Никогда, даже в течение одного дня, такой скорости не мог достичь ни один полярный путешественник. Во-вторых, было доказано, что «полюсные» фотографии, судя по теням, которые отбрасывает флаг, сделаны совсем не на полюсе. В-третьих, Пири утверждал, что обратный путь он совершил по тому же санному следу, который он проложил, двигаясь к полюсу. Но льды — теперь мы это знаем — постоянно дрейфовали поперек его пути, причем скорость их дрейфа в этом районе достигает 7–8 километров в день. Двигаясь назад по своему следу, Пири должен был вернуться не к мысу Колумбия, с которого он вышел, а совсем в другую точку.

Не так давно американец Теон Райт провел анализ документов и материалов, относящихся к истории спора между Пири и Куком. Его книга «Большой гвоздь» издана и в нашей стране. Теон Райт пишет: «Все вместе показывает, что возможен только один вывод: Пири не был на полюсе, а его сообщения о последнем походе — сплошная мистификация».

Создается впечатление, что, проявив величайшее мужество, величайшую настойчивость в достижении цели, Пири затем не смог смириться с поражением. Характерно: вернувшись на судно, он никому из участников экспедиции не сказал о том, что достиг полюса. Видимо, план фальсификации записей возник лишь тогда, когда Пири узнал от эскимосов об успехе Кука. До этого Пири мог надеяться повторить свою попытку еще раз, например на следующий год. Но достижение соперника стало для Пири крушением всего, чему он посвятил жизнь. И тогда в нем победило честолюбие…

Споры между сторонниками Пири и Кука не утихают и до сих пор. Не все безоговорочно принимают точку зрения Райта. И наверное, решить этот спор окончательно могут только американские историки, которые имеют доступ к документам и материалам своих соотечественников…

Семьдесят лет назад после долгих дебатов конгресс США, хотя и с некоторыми оговорками, официально подтвердил приоритет Пири в достижении полюса. Роберту Пири при жизни были оказаны многие почести. Фредерик Кук умер в 1940 году униженным и ошельмованным. Ему довелось пройти и через тюрьму, и через сумасшедший дом. Только в 1965 году портрет Кука вновь повесили в знаменитом клубе исследователей, почетным президентом которого он когда-то был.

Всего через 13 лет после того, как крылья впервые позволили человеку оторваться от земли, русский морской летчик Ян Иосифович Нагурский уже поднял аэроплан в небо Арктики!

В то время это считалось вообще невозможным. Когда снаряжали экспедицию, многие скептики не верили, что можно подняться в воздух в условиях Арктики.

«Летательный аппарат», закупленный Нагурским во Франции, имел мотор в 70 лошадиных сил и мог поднять до 300 килограммов. «Приборы, какими я пользовался, — писал Нагурский, — были самые примитивные. Кабины не было. Над нами висело неизведанное небо, дули неизвестные ветры и скрещивались неисследованные воздушные течения».

Не удивительно, пожалуй, что все страховые общества России отказались застраховать жизнь летчиков «от падения аппарата».

Ян Иосифович Нагурский и моторист Евгений Владимирович Кузнецов в 1914 году совершили в районе Новой Земли пять разведывательных полетов общей продолжительностью около 11 часов.

Немало было поломок: получил пробоину поплавок гидросамолета, лопнул винт, а потом и запасной. Однажды на высоте 500 метров отказал мотор: «шатун третьего цилиндра у самой головки сломался, главный вал оказался погнутым». К счастью, это произошло вскоре после взлета. Нагурскому удалось спланировать на воду, а шлюпки, посланные с корабля, дотащили беспомощный аэроплан к берегу.

Нагурскому было поручено попытаться отыскать следы трех русских экспедиций — Г. Я. Седова, В. А. Русанова и Г. Л. Брусилова, которые пропали без вести еще в 1912 году. Речь, возможно, шла о жизни людей, а потому Нагурский летал смело, на пределе возможностей машины. В одном из поисковых полетов он полностью израсходовал запас бензина, проведя в воздухе пять часов. Он удалялся от побережья на сотни километров, хотя при любой вынужденной посадке на воду рассчитывать на помощь было невозможно.

Многочисленные поломки, постоянный риск ничуть не уменьшили энтузиазма Нагурского. «Летать в арктических странах хотя и тяжело, но вполне возможно», — писал он в рапорте. Нагурский отмечал, что авиация в будущем может оказаться очень полезной при рекогносцировке льдов и при составлении, уточнении карт. С высоты хорошо видны все банки, отмели. Фотографии, сделанные с самолета, могут дать точные данные для исправления и дополнения карт.

Удивительно, но уже тогда — на заре авиации — Нагурский задумывался о полете к вершине планеты:

«Прошлые экспедиции, стремящиеся пройти Северный полюс, все неудачны, ибо плохо учитывались силы и энергия человека с тысячеверстным расстоянием, какое нужно преодолеть, полным преград и самых тяжелых условий. Авиация, как колоссально быстрый способ передвижения, есть единственный способ для разрешения этой задачи…»

В мае 1925 года Руал Амундсен на двух гидросамолетах стартует к полюсу…

Нет нужды представлять читателю Руала Амундсена. Еще в 1903–1906 годах на маленькой 47-тонной шхуне «Йоа» он впервые прошел из Атлантического океана в Тихий вдоль северных берегов Северной Америки — осуществил то, к чему человечество стремилось в течение трех столетий. В 1911 году он первым достиг Южного полюса. В 1918–1920 годах на шхуне «Мод» Амундсен прошел Северо-Восточным проходом — вдоль северного побережья Азии — и стал первым человеком, совершившим кругосветное плавание за полярным кругом.

По самому своему характеру он был первопроходцем. Всю жизнь он совершал то, чего не могли другие. Готовясь к полету на полюс, он в сорок два года стал летчиком — первым гражданским летчиком Норвегии. А уж полярного, экспедиционного опыта ему было не занимать…

Полет начался на Шпицбергене и сложился неудачно. Самолеты совершили вынужденную посадку в широте 87°43, причем один из них был безнадежно сломан.

Садились на воду, но подвижки льдов закрыли разводье. Для того чтобы вернуться, нужно было построить ледовую взлетную полосу. Нужно было переместить сотни, тысячи тонн льда и снега. Рассчитывать они могли только на собственные силы: радио на самолетах не было.

Двадцать девять раз подвижки льдов разрушали взлетную полосу, семь раз пилот пытался поднять перегруженный самолет в воздух… Они взлетели с тридцатой полосы, с восьмой попытки. И восемь с половиной часов мечтали только об одном — чтобы не отказал мотор. Они вернулись на Шпицберген через 24 дня после старта, вернулись, когда весь мир был уже уверен в их гибели.

Опыт применения самолетов явно разочаровал Амундсена. У него зарождается новый план — пересечь Северный Ледовитый океан на дирижабле. Надо сказать, что дирижабли в те годы вполне успешно конкурировали с самолетами. Более того, казалось, что именно им — аппаратам легче воздуха — принадлежит будущее…

Дирижабль удалось купить в Италии, и пилотировал его сам конструктор — Умберто Нобиле. Полет через всю Европу — от Рима до Шпицбергена — прошел вполне благополучно. На полярном архипелаге был заранее построен огромный ангар, здесь заканчивали подготовку к трансарктическому путешествию. Оставалось только дождаться благоприятной погоды, и «Норвегия» — так назвали дирижабль — могла стартовать. Но выяснилось, что долететь до вершины планеты мечтает и американская экспедиция Ричарда Бэрда. Он готовился стартовать со Шпицбергена на самолете.

Опять «международные скачки» к полюсу?

Нет, и Бэрд и Амундсен были выше этого. «Я не собирался участвовать в гонках, чтобы первым достичь полюса, — писал Бэрд, — хотя публика рассматривала цель наших экспедиций именно с такой точки зрения».

После двух неудачных попыток Ричард Бэрд и пилот Флойд Беннетт взлетели 9 мая вскоре после полуночи.

Легко понять состояние Амундсена. «А что будет, если они не вернутся? — писал он. — Ответ на этот вопрос, разумеется, был только один: «Мы должны будем отправиться на их розыски на «Норвегии»!» И тут же являлась боязнь за то, что нам придется отложить свой собственный великий полет. Поэтому у нас было двойное основание, чтобы пожелать им благополучного возвращения».

К счастью, все окончилось благополучно. Ричард Бэрд и Флойд Беннетт достигли полюса 9 мая 1926 года в 9 часов 02 минуты по гринвичскому времени. А 11 мая поднялся в воздух дирижабль «Норвегия» и тоже без всяких происшествий впервые в истории совершил трансарктический перелет: Шпицберген — Северный полюс — Аляска…

Здесь необходимо сделать небольшое отступление.

Во всех учебниках географии, во многих книгах и энциклопедиях вы можете прочитать, что первым достиг полюса Роберт Пири. Приводится и дата — 6 апреля 1909 года. Уже забыт грандиозный «географический» скандал, который разразился в начале века.

Возможно, однако, что истинным первооткрывателем полюса следует считать Ричарда Бэрда, хотя и его достижение некоторые ставят под сомнение.

К 30-м годам становилось все более ясно, что необходимо детальное изучение природы Северного Ледовитого океана. В Арктике к этому времени уже работали многие десятки полярных станций, которые синхронно проводили самые разнообразные наблюдения. Однако все эти станции располагались на побережье или на островах. Центральная часть Арктического бассейна по-прежнему оставалась «белым пятном», а знание ее природы было необходимо.

Все еще не утих давний спор о существовании материка или огромного архипелага в приполюсном районе. В XIX веке «Предполагаемая Северная земля» на некоторых картах протягивалась от побережья Чукотки до восточных берегов Гренландии, разделяя Ледовитый океан на две части. В начале XX века американский ученый Р. А. Гаррис, казалось бы, неопровержимыми фактами вновь доказал, что большая группа островов располагается вблизи Полюса Недоступности — в районе, наиболее удаленном от берегов Полярного бассейна. На картах появилась Земля Гарриса.

Амундсен во время трансарктического перелета дирижабля «Норвегия» не обнаружил Земли Гарриса. Хьюберт Уилкинс в 1927 году совершил посадку в районе Полюса Недоступности, а в 1928 году пересек на самолете Ледовитый океан от мыса Барроу на Аляске до Шпицбергена и вновь не заметил никаких признаков суши. Но споры о Земле Гарриса, о других мифических островах — Земле Санникова, Земле Джиллиса, Земле Брэдли, Земле Крокера — по-прежнему не утихали.

Было очевидно, что только тщательное обследование с воздуха всего Полярного бассейна может окончательно разрешить вопрос о существовании этих земель.

Еще в 20-х годах по инициативе Фритьофа Нансена было создано международное общество «Аэроарктик». Он же выдвинул идею о создании научной станции на дрейфующем льду. Предполагалось, что немецкий дирижабль «Граф Цеппелин» высадит в районе полюса группу зимовщиков разных стран. Но проект этот в связи с разразившимся в капиталистических странах экономическим кризисом так и не был осуществлен.

В нашей стране с 1932 года началось плановое хозяйственное освоение Арктики. Тогда ледокольный пароход «А. Сибиряков» впервые в истории прошел за одну навигацию всю трассу Северного морского пути — от Архангельска до Берингова пролива. Возникали поселки и города в Советском Заполярье, караваны судов везли продовольствие и строительные материалы.

Нужно было научиться предсказывать погоду и ледовые условия, нужно было познать природу Арктики, в частности, Центральной.

В 1935 году началась подготовка советской полюсной экспедиции. «Прежде всего, — писал начальник Главсевморпути Отто Юльевич Шмидт, — нужно было решить, каким образом добраться до полюса».

Многие предлагали, например, используя ледокол, пробиться до 83–84° северной широты, а оттуда направить к вершине планеты санный отряд. Самолеты, базируясь на аэродроме, оборудованном около ледокола, должны были сбрасывать отряду продовольствие, а затем перелететь на аэродром, подготовленный отрядом в районе полюса, и завезти все необходимое оборудование для организации дрейфующей станции.

Другие считали возможным просто сбросить на парашютах и оборудование, и участников экспедиции. Предлагалось также использовать для высадки станции вертолеты (тогда их — «автожиры» — только начинали создавать), которые следовало подвесить под крылья тяжелых самолетов.

Впрочем, в развернувшейся дискуссии большинство все же отдавало предпочтение дирижаблям. Посадка самолета на дрейфующие льды считалась очень опасной, едва ли возможной. Всем было памятно предостережение Руала Амундсена: «Не летайте в глубь этих ледяных полей… Мы не видали ни одного годного для посадки места… Ни одного единого!»

21 мая 1937 года советский летчик М. В. Водопьянов, опровергая мрачные предсказания Амундсена, посадил тяжелый четырехмоторный самолет «СССР Н-170» у точки пересечения меридианов. Вслед за ним «приледнились» самолеты В. С. Молокова, А. Д. Алексеева, И. П. Мазурука. На лед было выгружено около десяти тонн — снаряжение и оборудование первой в мире дрейфующей научной станции.

События, даже самые значительные, со временем стираются в памяти людей. Тогда, в 1937 году, высадка дрейфующей станции «Северный полюс» произвела не меньшее впечатление, чем в наши дни первый старт человека в космос. Весь мир повторял тогда имена Шмидта, Водопьянова, имена четырех зимовщиков — Ивана Дмитриевича Папанина, Эрнста Теодоровича Кренкеля, Петра Петровича Ширшова, Евгения Константиновича Федорова. И все 274 дня, пока продолжался дрейф, эти имена оставались самыми популярными в мире.

«В анналах человеческого героизма это достижение навсегда останется как одно из величайших для всех времен и народов», — писал Ричард Бэрд.

Профессор Сандштрем, директор Шведского метеорологического института, отмечал: «Экспедиция Папанина превосходит все, что делалось в продолжение долгого времени для мировой науки. Значение ее… можно сравнить только с открытием Америки и первым путешествием вокруг света…»

В 1937 году, вернувшись с полюса, Отто Юльевич Шмидт намечал перспективы будущих исследований: «Наряду с возможным повторением высадки на лед такой станции, как папанинская… можно широко применять временные посадки самолета на льдину для производства научных работ в течение нескольких дней или недель. Такая летающая обсерватория сможет в один сезон поработать в разных местах Арктики».

Экспедиция 1937 года дала в руки ученых не только уникальные научные факты, но и новые методы исследования Северного Ледовитого океана.

Прошло время — дрейфующие станции и «прыгающие» экспедиции стали привычным делом.

С 1948 года каждую весну, а иногда и осенью проводятся высокоширотные воздушные экспедиции «Север». Летающие лаборатории «приледняются» в заранее выбранном районе, проводят в течение нескольких суток комплекс наблюдений, а затем перелетают в другой район, на новую льдину.

В 1950 году была организована станция «Северный полюс-2», а начиная с 1954 года дрейфующие станции работают в Северном Ледовитом океане непрерывно. Общая продолжительность их дрейфа — от первой до двадцать пятой — превысила 20 тысяч суток, а путь, пройденный ими в океане, достиг 100 тысяч километров.

Дрейфующие станции и «прыгающие» экспедиции организуют также американские и канадские ученые.

Северный Ледовитый — самый суровый из океанов — стал благодаря этим работам самым изученным. Недавно в нашей стране издан Атлас Северного Ледовитого океана, в который включено более 200 интереснейших карт.

В корне изменились наши представления о циркуляции вод, о дрейфе льдов Арктического бассейна. Нансен доказал, что существует выносной дрейф — от берегов Сибири через район полюса в Гренландское море. Мы знаем теперь, что этот дрейф выносит ежегодно в Атлантику около 900 тысяч квадратных километров ледяного покрова — около 20 процентов общей площади льдов океана. Но кроме того, к востоку от 180-го меридиана, между полюсом и берегами Северной Америки, существует замкнутый кольцевой антициклонический дрейф. Благодаря этому здесь могут формироваться массивы многолетних исключительно тяжелых льдов.

Вообще льды Полярного бассейна подразделяют «по возрасту» на однолетние, двухлетние и многолетние (паковые). По толщине эти льды отличаются незначительно. Толщина многолетних льдов достигает трех метров и более, но и мощность однолетних может превышать два метра. Однако по своим свойствам эти льды различаются очень существенно. «Старея», лед становится все более пресным — можно сказать, что включенный в него рассол (мы уже упоминали об этом) постепенно стекает. Изменяется цвет льда, а главное — его механические свойства. Голубой многолетний лед, «переживший» таяние по крайней мере в течение двух лет, исключительно прочен — прочен, как горная порода. Вот такие многолетние льды и формируются в районе кольцевого дрейфа; моряки называют их канадским паком.

Надо также сказать, что льды могут быть припайными и дрейфующими. Припай образуется вдоль побережий и остается неподвижным — обычно в течение года. Но бывает и двухлетний и многолетний припай. А дрейфующие льды центральной части Арктического бассейна находятся в постоянном движении под влиянием изменчивого ветра и течений. Не вдаваясь в подробности, можно отметить, что направление дрейфа в среднем отклоняется на 30–45° вправо от направления ветра, а скорость дрейфа составляет приблизительно одну пятидесятую скорости ветра.

Понятие «дрейфующий лед» включает в себя и мелкие льдины, и огромные ледяные поля — более 10 километров в поперечнике. Сталкиваясь, эти ледяные поля разламываются, наползают, громоздятся друг на друга, образуя гряды огромных торосов. Это всесокрушающая сила, ведь ледяное поле средней величины имеет массу 2–3 миллиона (!) тонн, а иногда и в 100 раз больше.

Торосы образуются из глыб льда двух-трехметровой толщины, а их высота, как показывают наблюдения, может достигать 10–15 метров. Возвышается только около одной пятой части общей толщины льдины. Подводные же части торосов опускаются зачастую до глубин 50 метров и более. Это приходится учитывать подводникам.

Вместе с образованием торосов на ледяных полях возникают трещины, а в зоне дрейфующих льдов — разводья, ширина которых может достигать сотен метров и километров.

Необходимо отметить, что очень активное торошение постоянно происходит на границе между неподвижными (припайными) и дрейфующими льдами. Здесь — вдоль побережий — зачастую возникают пояса или барьеры торосов — хаотические нагромождения льда шириной в десятки километров.

Гряды торосов и разводья — вот те препятствия, которые в течение многих десятков лет отражали все попытки людей достичь полюса по дрейфующим льдам. И особенно труднопреодолим прибрежный пояс торосов на границе припайных льдов.

Здесь же во многих случаях образуется заприпайная полынья — пространство открытой воды, не замерзающее даже в самые сильные морозы. Над водой почти постоянно стоит плотная стена испарений. Молодой лед, образующийся на полынье, вновь и вновь разрушается.

Зимой в высоких широтах Арктики — в районах к северу от Новой Земли, Северной Земли и Новосибирских островов, к северу от Канадского Арктического архипелага и Гренландии — в некоторых местах может образовываться такая заприпайная полынья.