"Циклон над Сарыджаз" - читать интересную книгу автора (Коротеев Николай Иванович)

ЦИКЛОН НАД САРЫДЖАЗ

Встретился я вчера с Хабардиным. С Василием — моим старым другом, тоже ветераном. Он, как и я, здесь, во Фрунзе, живет. Болеет всё ещё Вася. Тридцать лет… Нет, больше прошло с тех пор, когда мы с ним вдвоем преследовали целую банду…

Вон на бульваре, под старым таким карагачем, — скамеечка. Её хорошо отсюда, из гостиницы, из номера, видно. Там и повстречались.

— Аманты, тамыр Кошбаев, — говорит Вася.

— Здорово, друг, — отвечаю.

Присели на скамеечку. Помолчали.

Мы с ним всегда так — сядем, молчим. А потом мне многие-многие дни не дает покоя история о том преследовании.

В ноябре сорок третьего года это было…

Я возвращался во Фрунзе из Южной Киргизии. Ехал поездом очень долго, помню, суток трое: через Ташкент, Талас… Рана всю дорогу покоя не давала. В бедро меня легко ранили, навылет. В горах мы ликвидировали одну из банд. Тогда я занимал должность начальника отдела по борьбе с бандитизмом Наркомата внутренних дел Киргизии.

Во Фрунзе размещалось много госпиталей. Человек на костылях был в городе не редкость. Однако идти по родной улице самому, опираясь на подпорки, как-то диковато. Поезд пришел поздно вечером, от вокзала до дома, где тогда проживал, всего два квартала по бульвару Дзержинского. Так что добрался я быстро, не встретив никого из знакомых.

Уж редко в каком окне горел свет, бледные уличные фонари скупо бросали желтые пятна на асфальт. Снег не выпадал, хотя и морозило.

Пройдя под высокой аркой во двор, я удивился, что окна моей квартиры темны, но во всех комнатах горел свет у моего товарища по работе, старшего оперуполномоченного отдела ББ Макэ Оморова. «Значит, и он вернулся», — подумал я. Попытался припомнить, не приходилось ли на эти дни больших семейных праздников, — вроде нет… Решил зайти на огонек, кстати, и о делах узнать. Мои жена и дочь, поди, у Оморовых; и то, что я ранен, жена на людях примет спокойнее. Оморов жил на этаж ниже нас, на втором.

Подошел к двери, нажал кнопку звонка. Дверь тотчас распахнулась, словно меня ждали, — и на пороге жена Оморова. Лицо заплакано, одежда в беспорядке. Увидела меня на костылях, заголосила, схватилась за волосы:

— У-би-ли… Макэ убили! — и опустилась на пол, прижалась щекой к косяку. — У-би-ли!

— Как это — убили? — оторопел я. Спросил или не спросил — не помню, но саму мысль — невероятность происшествия — отчетливо осознаю; будто мой друг Оморов, веселый, улыбчивый человек, являлся бессмертным, и гибель его — противоестественна. Хотел помочь жене Оморова подняться — не могу. И понять не в состоянии, почему не могу. Никак не соображу — костыли не дают нагнуться.

В глубине коридора вижу свою жену, дочь.

«Вот почему темно в наших окнах…»

Жена смотрит на меня, рот ладонью закрыла — заплакать боится: где уж ей-то плакать, я-то, хотя и на костылях, но жив, жив всё-таки, а вот Оморова уже похоронили. Тут не горе — беда!

Помогла моя жена подняться вдове.

Спрашивать женщин о чем-либо, понимал, бессмысленно, откуда им знать, что случилось со старшим оперуполномоченным отдела ББ.

У меня язык к гортани прирос, слов соболезнования не найду. Да и что сказать? Дело такое, солдатское… Что ж ещё скажешь? Идет война. Сколько раз Оморов, да и я просились на фронт, в Панфиловскую дивизию. Иван Васильевич Панфилов, погибший в 41-м году под Москвой, был перед войной военным комиссаром республики. Близкими людьми не довелось с ним быть, а знать друг друга знали. И в числе двадцати восьми панфиловцев, остановивших фашистские танки у разъезда Дубосеково под Москвой, были бойцы многих национальностей. Ведь дивизия формировалась в июле 1941 года в Алма-Ате. Дня не проходило, чтоб газеты не рассказывали о подвигах сынов Казахстана и Киргизии, Узбекистана и Таджикистана…

Трудно понять чувства командира, который лишался боеспособного, умного бойца. Оморов являлся именно таким. Сколько раз выходил он невредимым из безвыходных, казалось, положений. Сколько раз в схватках с бандитами он проявлял завидную выдержку и смелость. Да что говорить… Узнав о гибели Макэ, о том, что его уже похоронили со всеми воинскими почестями, я не мог представить себе ситуации, в которой бы Оморов так обмишулился…

Я должен был узнать всё о происшедшем.

— В наркомат пошел… — сказал я жене, хлопотавшей около вдовы Оморова, и, едва не запутавшись в костылях, стал спускаться по лестнице.

Оперативники рассказали мне: погиб в схватке с бандитами не один Оморов, но и участковый уполномоченный Сокульского района Ненахов. Тяжело ранен Коломейцев, председатель колхоза «Камышановка». Узнал я и о том, что Оморов успел много сделать по установлению личности преступников. Ими оказались братья Исмагул и Кадыркул Аргынбаевы. Об их отце — Аргынбаеве — мы были наслышаны достаточно. Он в начале тридцатых годов и возглавил одно из крупных в Средней Азии кулацких восстаний. После разгрома восстания предводитель был расстрелян, а дети-малолетки воспитывались у дальней родственницы, проживавшей в Сарысуйском районе Джамбулской области, соседней с Таласской областью Киргизии. Детей Аргынбаева, конечно, не искали. Братьев, когда пришел срок, призвали в армию. Но они дезертировали в 1942 году, предались волчьей жизни: скот резали, баранов, лошадей, терроризировали население в округе. Оморов считал, что толкнул их на путь бандитизма невесть откуда появившийся младший брат отца, дядя Абджалбек.

Многое успел узнать Макэ. Немало помогли ему жители тех мест. На заключительном этапе операции Оморов выследил банду, устроил засаду в камышах, но сам вместе с товарищами попал в сеть. В последнем донесении Оморов подробно останавливался на разработке операции и в ней не упустил ничего. Однако случай есть случай. Не подставлял же я нарочно себя под пулю, и проводник не предполагал, будто можно так быстро и ловко забраться на скалу, откуда стреляли в меня. Борясь с вооруженным врагом, надо считаться с неизбежностью потерь…

В странах, сопредельных с советскими Среднеазиатскими республиками, в годы второй мировой войны заметно ожили пронемецкие настроения. Их подогревала довольно густая фашистская агентура… Считалось даже, что взятие гитлеровцами Сталинграда может послужить сигналом к активным военным действиям на среднеазиатских границах.

Но последовал разгром фашистов на Волге, провел наступления на Курской дуге. Вот тогда немцы стали использовать своих агентов, старые басмаческие связи без разбору, лишь бы хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь досадить тылу нашей победоносной армии. И то сказать, немного и лет прошло со времени ликвидации массового басмаческого движения. Не могли люди, ненавидевшие наш строй и лишь смирившиеся с властью бедняков, вдруг переделаться, не желать нам зла, а сыновья бандитов осознавать неправоту казненных отцов.

За полночь уже попал я на прием к наркому республики, поднялся мне навстречу Павлов и только руками развел:

— Ты же докладывал — легко ранен! А сам на костылях, да и я нахвастал…

— В чем дело, товарищ нарком? — спрашиваю.

— Прощин из Москвы звонил, — отвечает Павлов. А генерал-майор Прощин тогда возглавлял главное управление по борьбе с бандитизмом Наркомата внутренних дел страны. — Вот я ему и сказал, — продолжил нарком. — Мол, Кошбаев вернулся, ему и поручим дело Аргынбаевых…

— Согласен, — говорю.

— Куда ж это ты — на костылях! Тебя в госпиталь надо. И спорить нечего. В госпиталь! — и разговор вроде заканчивает.

— Простите, товарищ нарком…

— Слушаю, — неохотно согласился Павлов. Наверное, думал, уговаривать стану и ныть, мол, отдайте мне дело, справлюсь.

Только я другую тактику избрал.

— Скажите, пожалуйста, товарищ нарком, каким образом здоровый мужчина, которому на фронт надо, начнет по районам бродить? А?

— Плохо, конечно… Сразу засекут. К своим, таким же работникам, приведут.

— Вот, вот… Раз приведут, два приведут — пропала операция.

— Ты к чему, Кошбаев, клонишь?

— А если пойдет по пустыне хромой… Скажут — раненый с фронта вернулся. На поправку. Он и гуртоправом может назваться, пастбища зимние искать… — Это мне тут же в голову пришло, какой профессии должен быть человек, что на поиск отправится. — Подозрений никаких — ходи, спрашивай, пастбища ищи, с людьми всякими разговаривай, расспрашивай, никто не догадается. А? Товарищ нарком…

— Ой, хитришь, Абдылда… — рассмеялся Павлов.

— Всё как по нотам…

— Почему ты решил, что профессия гуртоправа — самая удобная?

— Кормов в колхозах мало. А поголовье все-таки увеличивается. Все это знают. Получается, нужны новые пастбища. Где их искать? На землях малоосвоенных. А малоосвоенные земли и малозаселенные. В тех районах должны скрываться люди, которые боятся попадаться на глаза другим.

— Резонно… Но я обязан запросить Москву. — И нарком поднял трубку аппарата ВЧ.

Павлов, соединившись с Прощиным, довольно долго объяснял начальнику главного управления ББ Союза ССР мою просьбу, отвечал на вопросы о состоянии здоровья. Было похоже, что разговор складывается не в мою пользу.

— Вот, давай, сам поговори с генерал-майором… — и нарком передал трубку мне.

Пришлось все объяснять сызнова. Наконец Прощин спросил:

— Скольких людей возьмешь с собой?

— Одного… — не желая вступать в спор с начальством, сказал я.

— Одного? — недовольно пробасил генерал.

— Не стадом же ходить. Не годится.

— Трое — это стадо?

— Для пустыни — подозрительное стадо.

— При чем тут пустыня? Они не пойдут в пустыню. Что им там делать? — сердился генерал.

— Это так говорят — «пустыня». Там пастбища. Зимние. Всё поголовье там — овцы, лошади. Там по-волчьи можно нападать и уходить в пески Бетпак-Дала, Муюнкумы, в тугаи Кокуйских болот.

— А как ты их узнаешь, этих Аргынбаевых? Оморов, если и видел их, то последним…

— Попытаюсь достать их фотографии, товарищ генерал.

— Фотографии?! Самонадеянно, товарищ Кошбаев… Вам не кажется?

— Братья Аргынбаевы лет двенадцать проживали в одном месте, у родственницы. Вряд ли молодые парни утерпели, чтоб не сфотографироваться. Хоть единожды…

— И они оставили эту фотографию для вас. Специально, может быть? — ирония звучала и горько и справедливо.

— Может быть… — я попытался отшутиться. Но про себя оставался уверен — есть фотография и находится в Сарысуйском районе, у родственницы, про которую написано несколько слов в донесении Оморова. Оттуда, от аила, от дома родственницы, надо начинать операцию. Женские уши, если хотели слышать, знают почти всё об их намерениях. Наше дело — разговорить женщину, будь она почтенной апа или Джез-кемпир, ну бабой-ягой.

— Слишком много фантазии, Кошбаев, — сказал генерал. — Однако тебе на месте виднее. Лишь вдвоем с напарником пойдешь?

— Да, товарищ генерал.

— На костылях попрыгаешь?

— Первое время на костылях, потом с тросточкой…

— Сколько нужно времени, товарищ Кошбаев?

— Не знаю…

— Учти, их ищут оперативные сотрудники обеих республик: и ваши, в Киргизии, и в Казахстане. Обе республики будут помогать тебе. Три месяца даю. Ни дня больше. Брать живыми. Особо главаря — дядю их, Абджалбека. Братьев Аргынбаевых само собой. Помни, жизнь каждого человека, которого ты вольно или невольно привлечешь к операции, на твоей ответственности. На твоей!

— Ясно, товарищ генерал…

— И ещё учти — желательно и на заключительном этапе обойтись без стрельбы, без войск, хотя неизвестно, сколько бандитов в шайке. Слышишь, постарайтесь без единого выстрела. Телеграмму-подтверждение разговора и приказ о тебе по команде всем райотделам высылаю тотчас. Понял?

— Так точно, товарищ генерал.

— Приступайте, товарищ Кошбаев.

Раненая нога огнем горела, но в наркомате я ещё держался. Решался вопрос о напарнике. С собой я решил взять Васю Хабардина. Невысокого такого, щуплого парня. Павлов сначала не понял — почему Хабардина? Ему хотелось придать мне кого покрепче. Только я снова свою линию потянул, мол, Вася может сослаться на слабые там легкие и этим объяснить, почему не в армии.

— Нам с ним надо застраховаться от явных подозрений в дезертирстве. Доведись нам встретиться с бандитами, пусть они думают что угодно, но мы не должны походить на здоровых, сильных людей. Кто знает, как им придет в голову нас проверять, коль мы здоровые. Не на грабеж же нам идти, не на разбой.

— Убедил, убедил… — согласился Павлов. — Действуй. Только не зарывайся и помни: от райуполномоченных НКВД до начальников отделений милиции в районах — все будут знать о тебе, о том, что ты выполняешь задание. Не зарывайся… В смысле, не отрывайся, но действуй на свой страх и риск. И мне нужно хоть раз в неделю получать о вас с Хабардиным сведения.

— Последнего обещать не могу, товарищ нарком.

— Однако постарайся…

Да, в наркомате я держался… А вот вышел, добрел до Дубовой рощи. На ногу ступить не могу, пошевелить и то боль дикая. Сел на скамейку у памятника героям гражданской войны, и такая тоска меня взяла по моему товарищу, старшему оперуполномоченному, весельчаку и балагуру, душе всякого нашего сборища, вечеринок, по Макэ Оморову…

Горло сдавило, да слез нет. Нет слез, и вздохнуть не могу — перехватило дыхание. Откинулся я на спинку скамьи, в небо смотрю: сквозь корявые сучья дубов видны облачка мелкие, луна их просвечивает насквозь, а самое её не видно — блеклое пятно за туманом. На землю тени от деревьев не падают, но ветви и стволы, опавшие листья на газонах будто червленое серебро — пала изморозь.

Поклялся я сам себе — живыми возьму Аргынбаевых. О своей смерти не думал, не существовала она для меня. Пока мы живы, её нет, а когда приходит она, нет нас. Домой пришел с тяжелым чувством, будто в гибели Оморова виноват и я. Наверное, так оно в чём-то и верно: когда погибает подчиненный, начальник его непременно ощущает вину — он его воспитал, он его послал на задание, и спрос у командира прежде всего с себя самого.

С Хабардиным Васей встретился утром. Человек он спокойный, выдержанный, настоящий чекист, потомственный. Выслушал он меня и тоже засомневался, найдем ли мы фотографии Аргынбаевых у их родственницы. Путь не близкий — около Голодной степи она жила. Не потеряем ли только время?

— А как мы иначе узнаем братьев в лицо? — ответил я вопросом на вопрос. — Оморов их явно видел, да его уже не спросишь. Выяснить, как они выглядят, в Камышановке? Пожалуй, только насторожишь их. Аргынбаевы могут иметь там своего человека. Ведь выдал кто-то им сведения о готовящейся засаде!

— По-моему, Оморов поторопился, — заметил Хабардин, — не стоило идти в камыши даже на засаду. Подход к ним открыт. В тугаи никто не войдет незамеченным. Хотя бы и ночью.

Не согласиться с Васей, я не мог. Однако у Оморова могли быть причины торопиться. Кто знает, почему опытный работник так поспешил?

Подумав, Хабардин согласился со мною:

— Случай, что мы найдем фотографию, пожалуй, совсем и не случай… Нет в аилах парня, который устоял бы перед искушением сфотографироваться…

На следующий день мы получили в канцелярии документы гуртоправа и бухгалтера алма-атинской конторы «Заготскот», по которым нам отныне придется проживать, на оружейном складе по четыре гранаты-«лимонки», запас патронов, экипировались. Выдали нам по валенкам, поношенные зимние пальто, черные, длиннополые. После офицерской формы гражданская одежда казалась не столь неудобной, сколь непривычной.

К вечеру мы уже толкались в вокзальной толпе у кассы, провели ночь на скамье, перезнакомившись с доброй сотней торопящихся куда-то по своим делам пассажиров, удивлялись про себя, какие, в сущности, мелкие причины позвали их в дорогу. Поезд ушел только утром.

Через сутки езды вышли мы на пустынном полустаночке — глинобитная хижина, около — штабель шпал, тут и фонарь допотопный, а к нему верблюд привязан. Вместе с попутчиками ещё сутки добирались пешком до аила. Они рассказали нам о всех пустующих землях на сотню километров в округе, а также посоветовали, где и у кого лучше всего остановиться. Среди названных адресов оказался и адрес старухи Батмакан, дальней родственницы Аргынбаева, той, что приютила братьев. Батмакан, говорили они, женщина одинокая и обрадуется любому человеку, особенно вернувшемуся с войны.

— Почему? — спросил Вася Хабардин.

— Она двух своих приемышей отправила на фронт. И всё никак не дождется от них весточки. Уверен, неделю она будет вас расспрашивать только о том, как вы ехали на войну и не попадались ли вам по пути солдаты, похожие на её Ису и Мусу. Потом примется расспрашивать о войне, потом о дороге в родные места после ранения и всё о приемышах выпытывать.

— Что ж они, такие приметные? — спросил я у разговорившегося спутника.

— Нет. Обычные парни. Ни красивее, ни дурнее других. Только ведь и наседка среди всех желтых цыплят узнает своих желтеньких. Если остановитесь у неё, так уж скажите, мол, видели вы её красавцев. Ну, похожих на них. Я же не прошу врать, — заметив протестующее движение Хабардина, добавил наш доброхот. — Старуха Батмакан будет в вас души не чаять. Да и нам, односельчанам, станет полегче. Старуха Батмакан и сама извелась и нас замучила. Ходит по селу с утра, спрашивает, кто в райцентр поедет, это чтоб на почту зашел. А чего заходить каждый день? — и совсем тихо: — Старый Джолдошбек по секрету говорит, внук ему написал, будто и не в армии её приемыши… Сбежали они, написал ему внук. Только потихоньку говорит, боится Джолдошбек — выцарапает ему старуха Батмакан глаза за такие слова или за бороду при всех оттаскает аксакала. Она такая — старуха Батмакан.

Мы с Васей переглянулись, поохали и поахали, сетуя на злые языки. Но наш спутник больше ничего не добавил к своему рассказу о приемышах Батмакан. Нам сказанного им было достаточно.

С неделю мы прожили у старухи Батмакан в ухоженном, светлом и чистом саманном домике, огороженном добротным дувалом. Не лежебоками были приемыши старухи. Она ласково звала их Иса и Муса. От соседей мы услышали, что учились братья прилежно, в колхозе работали хорошо. Правда, последнее время перед отправкой в армию что-то случилось с ними. Они стали злобными, драчливыми. В городе новый человек — песчинка среди песка, в аиле — гора среди гор. В аиле помнят, с какой ноги поднимался твой дед в понедельник, с какой — в пятницу, и можно ли было попросить у бабки огня, чтоб разжечь очаг, или она не даст уголька и при пожаре. В общем, мы узнавали, что могли, о приемышах Батмакан. Люди интересовались нами.

С утра мы уходили в горы смотреть свободные пастбища, возвращались поздно, советовались с председателем колхоза, как лучше использовать угодья, чтоб не помешать местным чабанам. В правлении сталкивались со множеством людей, вели долгие неторопливые беседы. Постепенно, слово за слово, подтверждалось замечание в донесении Оморова о появлении в селе дяди приемышей. Ага, догадались мы, побывал тут Абджал-бек. Батмакан же пока о нём словом не обмолвилась.

Долго было бы рассказывать, сколько обстоятельнейших разговоров стоило нам провести, чтобы соседи догадались передать Батмакан, мол, нам известно о приходе дяди к «сиротам». Больше того, мы точно узнали о существовании альбома у Батмакан, в котором находились фотографии приемышей. Но апа нам его не показывала. В аиле не принято помещать фотографии на стенах.

Нам нельзя было выглядеть слишком любознательными. Пришлось быть терпеливыми, настойчиво говорить о всяких пустяках, не проявляя излишнего интереса к Исе и Мусе. Но в то же время поторопить старуху Батмакан с решением: мы начали собираться к отъезду.

Войну апа представляла себе вроде междоусобицы аилов, в которой все друг друга знают, и нет большого труда найти, кого тебе нужно. Конечно, расстояния большие и людей больше, но не может же быть так, рассуждала она, что совсем невозможно найти человека на войне. Надо просто знать о нём всё. Найденный примет ищущего, как друга. Это самое важное, считала старуха Батмакан.

Была она женщиной крошечной, юркой и очень отзывчивой на доброе слово. Она действительно расспрашивала нас, не видели ли где мы её приемышей и скоро ли поедем на войну. Едва не через час я приговаривал, что гуртоправом работаю временно, если меня, конечно, не комиссуют по ранению.

— Мало ли встреч бывает на военных дорогах! — сказал я однажды. — Вдруг увижу ваших приемышей, привет от вас передам, Батмакан-апа. Только вот как я их узнаю?

Старуха прослезилась:

— Правду сказать, люди добрые, не приемыши они мне, а очень дальние родственники. А раз воюют, то не в отца пошли.

— Что ж у них за отец такой?

— Аргынбаев…

— И-и… когда это было, что имя Аргынбаева наводило страх на бедняков, — заметил Вася.

— Но ведь было… — печально покачала головой старая Батмакан. — Я добру их учила. Воспитывала как настоящих мужчин!

«Понятно, — подумал я. — Они воспитывались в старых родовых традициях! Тогда, конечно, не пришлось Абджалбеку долго уговаривать Исмагула и Кадыркула мстить за отца, который разорил тысячи семей и убил тысячи людей, чтоб вернуть себе стада и табуны!»

— Разве я учила их злу, когда внушала почтение к старшим рода, старшим в семье, аксакалам? А они, как два барашка, побежали за старым козлом Абджалбеком. Худой он человек. Настоящий басмач. Не думала я, что он появится… Не думала…

Старуха Батмакан говорила искренне, мы не могли ей не верить.

— Не знаю, так ли добры люди, чтоб забыть и не желать мести детям. А фотография мальчиков у меня есть. — И старая Батмакан полезла в кованый сундук, достала со дна его ветхий, как она сама, альбом с медными пряжками и передала нам снимок двух парней — Исмагула и Кадыркула.

— Вот Исмагул, — показала Батмакан на круглолицего щекастого юношу. — А это Кадыркул.

Я пристально вглядывался в лица парней на любительской фотографии. Один, тараща глаза и полуоткрыв рот, замер в каком-то напряженном ожидании, другой глядел в объектив недоверчиво, сбочь, точно готовился вот-вот удрать.

— Исмагул — тот вроде телка, а Кадыркул — упрям, своеволен… — проговорила старуха Батмакан. — Бедные дети… Бедные дети…

Странными были её последние слова, и странен взгляд, словно передавала она в наши руки не фотографии, а живых приемышей.

Я спросил:

— Неужели другие родственники не интересовались судьбой мальчиков?

— Абджалбек, младший брат Аргынбаева, — ответила старуха Батмакан. — Их дядя.

— Виделись они?

— Здесь… Здесь Абджалбек кричал на меня, топал, называл лгуньей, обманщицей. Дядя рассказал им, кто их отец, и призвал мстить за его смерть, если в жилах мальчиков не вода, — глухо ответила Батмакан. — Потом в доме словно погас очаг. Мальчики не разговаривали со мною. Затем их призвали в армию. Чтоб не позориться перед людьми, я не пошла их провожать. Они не обняли бы меня на прощанье… Как два барашка, побежали братья за старым козлом Абджалбеком.

Да, вот уж поистине мертвое схватило за ноги живых. Схватило и уволокло по-волчьи, во тьму прошлого, в бездну преступления. Во время суда над главарями восстания Абджалбека не помиловали. Отбывая наказание, он лишь обматерел в ненависти, бежал из лагеря и снова стал на путь борьбы с Советской властью.

Расставшись с Батмакан, мы поехали в город Джамбул, где встретились с местными работниками отдела ББ области и Казахской республики. Они заверили нас с Хабардиным: нет братьев Аргынбаевых ни в городах, ни в селах области. Если они и скрываются, то только в Кокуйских болотах.

Это местность, где река Чу, давшая название всей долине Киргизии, впадает в пески пустыни Муюнкум. Слово «кокуй» перевести на русский язык очень трудно. Оно имеет ряд значений. В устах женщины — возглас безмерного отчаяния. В названии местности понятие можно перевести как «окаянное», «проклятое место», «гиблое».

Что ж, пойдем в эти болота. Они как раз находятся на север от Джамбула.

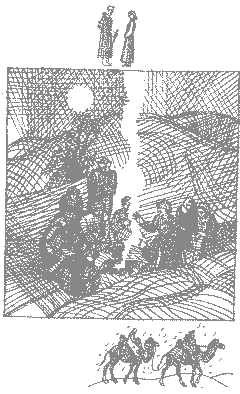

Дорога к Кокуйским болотам через пески Муюнкум — самая короткая. Конечно, мы слышали, что она и самая трудная. Но, желая побыстрее выполнить задание, мы поспешили отправиться пешком напрямик. Спозаранку облачились мы с Васей в свои цивильные пальто, бросил я костыли, и мы отправились в сторону гор. Это скорее высокие холмы, чуть повыше меня ростом.

Два дня понадобилось нам, чтоб выйти к пескам Муюнкумов. Муюн — по-казахски «шея». Выходит, пустыня называется «пески, как шеи». Когда мы миновали перевал и пустыня открылась нашему взору, до пепельного горизонта, сразу вся, я подумал, что снег запорошил стадо верблюдов на ночевке. Ветер сдул снег с песчаных всхолмлений и барханов, а они — желтые и серые на белом фоне заваленных сугробами чурот — межбугровых понижений — действительно походили на верблюжьи шеи. Так и торчат из-под снежного покрова эти «шеи»: одна к одной.

День шли мы на север среди «песков, похожих на шеи», вернее, через лабиринт меж длинных холмов. Идти по гребням не позволял пронизывающий на двадцатиградусном морозе ветер.

Серая пыль маревом висела над песками. Она забивала нос и глотку, засыпала глаза, жгла и слепила.

В чуротах, межхребетьях, висела та же пыль. Подкарауливали зыбуны — тонкий слой обледенелого песка, скрепленного кое-как корнями, а под ним — крепко соленая, незамерзшая вода. Я провалился едва не по пояс. Вася с превеликим трудом помог мне выбраться. И только, пожалуй, ледяной панцирь, тут же покрывший одежду, уберег меня от обморожения.

В сумерках под темным пологом низких сизых туч мы заметили в предгорьях искорку. Посмотрел я в бинокль — костер горит. Мы вернулись, держа путь на огонь, стараясь маскироваться в складках меж песчаными гребнями. Трудно пришлось. Снег сыпучий, глубокий, песок и того хуже — скатываешься по сухому потоку. Наконец мне удалось разглядеть, что у костра человек сидит. Охотник — один-одинешенек — свежевал сайгака. Мы подошли.

— Салям алейкум! — сказал Вася Хабардин, считавшийся прекрасным знатоком казахского языка, говоривший, как утверждали, без акцента.

— Здравствуйте, здравствуйте… — Охотник в шапке, подбитой и отороченной лисьим мехом, лишь голову поднял, продолжая заниматься своим делом. Был он ни молод, ни стар, тугие щеки лоснились от жара костра и жира, глаза глядели спокойно, доверчиво, с любопы-тинкой.

— Мы тут пастбище для скота ищем… — опять сказал Вася.

— Хорошо, хорошо… Есть пастбища. Зимние пастбища.

— Хотим напрямик к Кокуйским болотам выйти.

Охотник бросил свежевать сайгака, принялся смотреть на нас, наклоняя голову то к одному, то к другому плечу.

— Как охота? — чтобы прервать затянувшееся молчание, спросил Хабардин.

— Здесь не бывает плохой, — ответил казах и рассмеялся. — Через Муюнкумы на Кокуйские болота?

— Да… Пастбища посмотрим. Негде пасти скот…

— Ходили тут?

— Нет.

— А у вас все дома? — посерьезнев, спросил казах. — Тут на сто тридцать километров в округе нет питьевой воды.

— Вы-то ходите… — заметил Хабардин.

— Я знаю, куда хожу. Волка бью, лису бью, сайгака на мясо бью. Тут я свой. А как вы пойдете?

— Прямо… — сказал Хабардин.

— Утонете в болоте. Зыбучий песок. Людей нет. Кто поможет?

— Что ж, совсем людей нет?

— Месяц хожу — днем ни дымка, ночью ни огонька. Отсюда далеко видно. Люди не могут без огня. Нет тут людей, совсем нет. Если не хотите пропасть — возвращайтесь. Не верите? Кого угодно спросите, вам ответят: «Жасып вам правду сказал». И нога у тебя болит, тянешь за собой.

— Мы подумаем, — кивнул Вася.

— Думайте… Каурдак будем делать, воду пить — чаю нет.

— У нас есть. Мы вам пачку дадим — скажете, как идти?

— Вы люди добрые, видно. А каурдак я нажарю на пятерых. Только давайте сначала чай пить. Возвращаться вам надо. Нельзя тут идти, болота, зыбучий песок.

Охотник, пока грелся котелок с водой, нарубил прямо на шкуре печень, селезенку, легкие, кишки, чтоб приготовить каурдак.

Жасып пил чай, обжигая губы о кружку, прихлебывая и шипя от удовольствия, а в котелке уже кипело нутряное сало, распространяя запах ливера, жарились потроха — каурдак.

Я прикидывал и так и этак — охотник прав. Мы поступили опрометчиво. А судя по встрече и разговору, в песках Муюнкумов действительно нет людей. Во всяком случае, поблизости, а обследовать всю пустыню не хватит и года. Нам же дан срок всего три месяца. Не только на обнаружение банды, но и на её ликвидацию.

Двое суток мы не ели горячего, не пили чай, потому что не разжигали костров. Огонь оповестил бы на сотни вёрст: кто-то новый пришел в Муюнкумы, посторонний, которого, может быть, следовало опасаться. Двое суток делили воду по глотку, питались ледяными консервами, и сейчас запах свежего жареного мяса приводил нас в восторг.

Нет ничего разумнее признать собственную ошибку, но нет ничего, пожалуй, и труднее.

Утром мы попрощались с охотником и скорым шагом отправились обратно в Джамбул. Мы, рассчитывая отоспаться в поезде, не стали на ночевку и где-то в середине второго дня были уже на вокзале, пропитанном угольной гарью, едкой и сладкой на морозе. За время пребывания в пустыне наша одежонка приобрела тот колоритный вид путешествующих — пыльный, мятый, замызганный, что мы совсем не отличались от других, отмахавших, может быть, не одну тысячу километров. При проверке документов наши справки не так убеждали солдат, как иловая и меловая пыль песков Муюнкумов, крепко пропитавшая нашу одежду. Сутки протолкались мы на вокзале. И только на вторые, дождавшись темноты, мы залезли в тамбур вагона, открыв трехгранным ключом дверь. Вася разведал, будто поезд идет до Луговой, а оттуда то ли в Алма-Ату, то ли в Караганду. Это уже было не важно. В любом случае мы не минуем станции Чу, откуда идет узкоколейка в сторону Покровки (ныне Фурмановка). Она-то и расположена на краю Кокуйских болот, в устье Чу, впадающей в пески. Болота, в свою очередь, отделяют пески Муюнкумов от пустыни Бетпак-Дала. Как это ни странно может прозвучать, но чем реже плотность населения, тем больше информации о нём. В городе мы очень редко знаем даже имена детей в доме напротив.

Едва мы миновали два разъезда, в тамбуре появились контролер и проводник. Они удивились нашему проникновению в поезд. Привычно взяли штраф за безбилетный проезд. Потом контролер почему-то пригласил нас в служебное купе и запер там. Вскоре они пришли с лейтенантом НКВД.

— Документы, — потребовал он.

Мы протянули справки.

Он прочитал их, оттопырил нижнюю губу!

— Такой документ любой дезертир на ходу сделает. Придется вас задержать до выяснения. Может, ты и не ранен? А? — И, обернувшись к проводнику и контролеру, добавил: — Высадим на Луговой, сдадим в линейное отделение. Там разберутся.

Контролер и проводник кивнули и ушли довольные.

— Может, сами признаетесь?

— Может… — сказал я и достал служебное удостоверение.

Лейтенант вскочил, взял под козырек:

— Извините, товарищ подполковник.

— Не за что извинять, товарищ лейтенант. Вы правильно поступили. Но нам надо доехать до станции Чу. Позаботьтесь. И никому ни слова.

Худа без добра не бывает. И хотя мы «попались» бдительным людям, зато, «арестованные» и запертые в купе лейтенантом, могли отоспаться и отдохнуть.

На продуваемой насквозь всеми ветрами станции Чу стояли штабеля корявых саксауловых дров. Их свозили сюда по узкоколейке из лесхоза, расположенного в песках. Конечно, когда лесхоз закладывали и выхаживали едва не каждое деревце в чуротах и на песчаных буграх, не думали, что придется их под топор пускать. Да вот война заставила.

Часа два выбирал я в штабелях саксаула палку, чтоб опираться в пути, пощадить раненую ногу.

Без особых приключений добрались мы до 101-й остановки, так называлась конечная, где паровозик заправляли водой.

Гас короткий декабрьский день, хмурый, морозный и ветреный. До Гуляевки осталось тридцать пять километров. Мы решили преодолеть их за ночь. Думали, ветер успокоится. Но он разыгрался ещё пуще, гнал по песку последние снежинки, задержавшиеся в песчаных складках свея. Тьма грозила стать непроглядной. Отойдя примерно на километр от 101-й остановки, мы едва различали втоптанную ногами людей и лошадиными копытами снеговую стежку, кое-где переметенную уже узкими песчаными языками.

Ветер усиливался, в морозный воздух поднялся мелкий песок. Он сек кожу до ожога. Пришлось Васе прижать к щекам руки в перчатках, словно шоры надеть.

Неожиданно стало светлеть. Я не сразу понял, в чем дело. Светился вроде сам воздух, ставший упругим от быстрого движения.

Наконец мы вошли в первое на нашем пути понижение меж высоких песчаных бугров — чурот. Порывы проходили выше нас, отчетливо слышался шелест, мягкий и звенящий. Сделалось видно, что над хребтами веет светлая, отделенная от темного неба седая полоса поднятого ветром песка. И стали видны звезды. Я огляделся и оторопел. Огромная медная луна стояла за нашей спиной. На её фоне, как на круглом щите, рисовался старый, чуть не в обхват, саксаул с гривой ветвей и веточек, которые будто от ужаса торчали в разные стороны на изломанных судорогой, скрюченных сучьях. Дерево стояло поодаль и все целиком помещалось на ржавом лунном диске. Потом в глубине чурота замаячило много деревьев. Светлокорые, они светились на фоне темного песчаного бугра, будто призраки.

Через несколько километров на повороте мы неожиданно увидели луну перед собой. Она висела высоко, стала маленькой и очень яркой, такой яркой, что иссеченным пылью глазам было больно глядеть на неё.

Пар от дыхания отливал радугой в лунном свете.

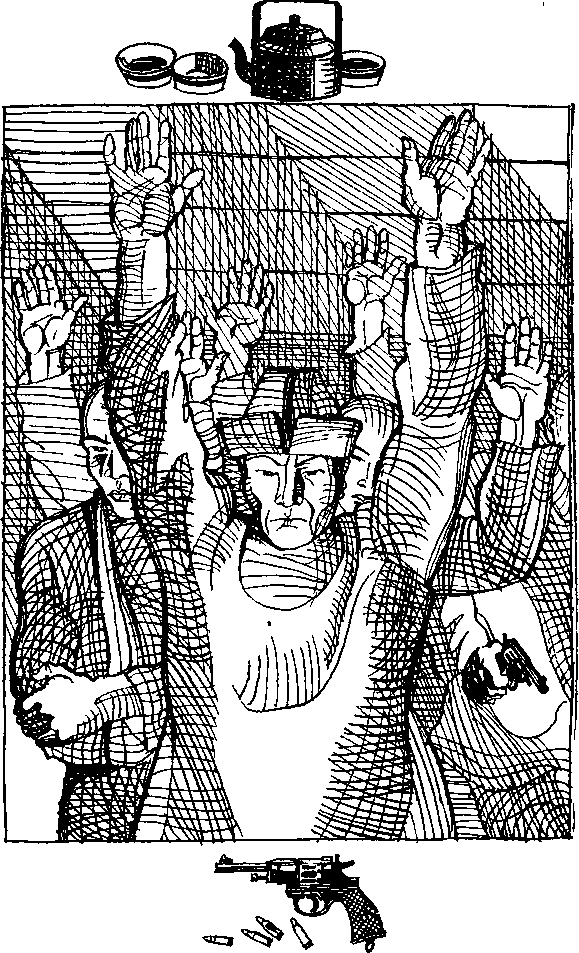

И тут в глубокой тишине мы вдруг услышали высокие голоса. Переглянулись и пошли в ту сторону. Вскоре говор споривших, видимо, людей стих. Потянуло горьким дымом костра из саксаула. Мы свернули в соседний чурот и увидели в затишье меж кружевных саксауловых ветвей костер. Вокруг сидело несколько человек. Разношерстно одетые: кто в шубе, кто в шинели, кто в пальто, разных шапках от казахского колпака, подбитого мехом, до ушанки армейского образца. Они тупо смотрели в огонь. Подошли мы поближе, приметили за кружком мужчин двух русских женщин в демисезонных пальто, полушалках и обуви не по сезону — ботах. В ботах в такую-то погоду! Они устроились, скукожившись за спинами мужчин, занявших лучшие места около тепла.

Даже судя по одежде — городские. Не здешние, эвакуированные. Вид интеллигентный. Пожалуй, учительницы. Как они оказались среди дезертиров? Не спросишь. Почуют пятеро, что мы не их поля ягода, расправа коротка. Мы и пистолетов достать не успеем. Да если мы и сладим с ними — куда поведем под конвоем? В милицию. И раскроем себя. Не знаем мы, где Аргынбаевы. Пока их здесь, кажется, нет. Но могут появиться. Может быть, эта группа — часть банды?

— Нужно быть понахальнее, — сказал я Васе. — Понадобится — прикрой.

— Только шепни, на всякий случай, чтоб не обмишулиться.

— Ты тоже.

— Само собой.

Мы вступили в круг света от костра.

|

Заметив нас, мужчины заговорили меж собой, бросая на меня и Васю подозрительные взгляды. Больше всего их внимание привлекла моя увесистая палка. Однако, убедившись, что мы в гражданском и винтовок у нас нет, мужчины успокоились и равнодушно закивали в ответ на приветствие. Встрепенулись и женщины. Именно встрепенулись, но, увидев нашу доброжелательность по отношению к мужчинам, вновь скукожились, пытаясь прикрыть полами пальто окоченевшие ноги.

Где-то поблизости слышалось шакалье взлаивание и вытье.

— Что вы за люди? — спросил я. Судя по тому, что все пятеро были призывного возраста, мы наткнулись на дезертиров, объединившихся в шайку.

— А ты НКВД? — усмехнулся старший среди мужчин. — Кто сами?

— Гуртоправ и бухгалтер. Пастбища ищем,

— Это вон им рассказывай! — сказал старшой, мотнув головой в сторону женщин.

— Они здесь откуда? — спросил я.

Никто не ответил. Молчали и женщины. Вглядевшись в лицо каждого, я убедился: нет среди сидевших у огня ни Исмагула, ни Кадыркула Аргынбаевых.

Старшой спросил:

— Еда есть?

— Немного есть.

— Садитесь, — милостиво разрешил старшой. Во всякой своре есть пес, который первым скалит зубы да лает. Был такой и здесь — крупный, в непомерном халате, поверх шинели, доброй шапке на лисьем меху.

Мужчины послушно потеснились, давая нам место у костра.

Мы вытащили из вещмешков по лепешке и по две банки тушенки. Я быстро вскрыл их и подвинул к огню. Старшой, закряхтев, потянулся к банке, схватил, принялся заскорузлыми пальцами выковыривать мерзлое мясо и громко чавкать. Двое других из шайки тоже взяли по банке. Надо думать, и они поступили по праву старших. Но когда очередь дошла до четвертой, я сказал:

— Нет. Это для женщин.

— Посмотрите на него — он женщин любит! — хохотнул старшой с набитым ртом. — Женщин любит!

Плечистый верзила явно лез на рожон. Он понимал, что в стае голодных и малодушных верховодит тот, кто либо силен и может достать еду, либо тот, в чьих руках мясо и хлеб.

— А тебя что, отец родил? — тихо спросил я.

Никто из сосунков не поддержал старшого. Кто бы они ни были, в них ещё осталось воспитанное с детства чувство уважения к женщине — матери, сестре. Видимо, эти вчерашние мальчишки ещё не опустились окончательно.

— Зачем чужих матерей обижаешь? — уверенно продолжил я. — Враги тебе эти женщины? Почему не накормить.

— Самим нечего есть. У тебя в мешке консеркы… Я видел…

— Не твое дело. Что дали, то и ешь.

— Больно храбришься, колченогий! — повысил голос старшой.

— Заткнись! — крикнул я. — Эй, подвиньтесь, пусть женщины сядут ближе к огню.

Парни, сидевшие против меня и не сводившие взгляда с тушенки, повиновались. Я толкнул в бок Васю. Тот сказал женщинам по-русски:

— Двигайтесь к огню. Сейчас мясо согреется.

Женщины молча покорно втиснулись в круг сидящих у огня. Стащили зубами городские перчатки с пальцев, потянули к углям красные, опухшие, скрюченные от мороза руки. Одна из женщин, помоложе, всхлипнула, не поднимая лица. Другая глядела, не мигая, на огонь огромными запавшими голубыми глазами, тусклыми от бесконечного отчаяния.

Я понял: гони мужчины этих женщин от себя плетьми, они не уйдут. Сильнее страха перед людьми был ужас городских жительниц перед пустыней. Кто мог отпустить их одних? Что заставило самих пойти на риск и отправиться в путь через пески?

Саксаул горел споро и жарко.

Консервы запаровали, согрелись. Я отломил по четверти лепешки и протянул их женщинам, подвинул к ним банку. Они безучастно приняли еду, жевали, словно машинально, может быть, потому, что на них смотрели голодные глаза окружающих.

— Ешьте, ешьте! — подбадривал их Вася по-русски.

— Бабы сытые… В Ленинграде всё сожрали — сюда приехали, — пробурчал старшой и уставился на меня щелками глаз, наблюдая. Он хотел, ждал, чтобы я сорвался.

Очень захотелось мне отвести женщин подальше да и швырнуть гранату во всю эту свору.

— Сытые они! — зло ощерил зубы старшой и, распаляясь, заорал: — В Ленинграде продукты сожрали, сюда объедать приехали? Нам самим есть нечего! — и к нам: — Забирайте баб, жалельщики, и убирайтесь! Только консервы оставь, колченогий…

Не сводя с меня глаз, плечистый мужик нащупал около себя суковатое саксауловое полено, вскочил:

— Давай сюда еду!

Подсвеченный огнем костра, взъяренный, обросший верзила с занесенным дрыном был страховиден: сверкали белки его вытаращенных глаз.

— Еду давай!

Я тоже взялся за палку, прикидывая шансы на быстрый успех схватки. Мне нужен был только успех, решительный успех, чтоб остальные не успели выступить на стороне верзилы.

— Ну! — и старшой шагнул ко мне.

Пришла пора ответить, но только словом!

— Шакал ты вонючий, не человек!

Правой рукой я поднял палку над головой, чтоб отразить удар, левой — выхватил из костра полуобгоревший сук. Шепнул Хабардину:

— Вася, прикрой… — и поднялся.

Плечистый казах ринулся на меня.

Палкой в правой руке я отбил удар. А левой — с маху, движением всего корпуса врезал горящим концом полена меж глаз распалившемуся старшому. И снова занял выжидающую позицию.

Заверещав, верзила завалился навзничь.

— Ну! Кто ещё? — гаркнул я.

Двое, что с опозданием выхватили поленья, бросили их обратно в огонь. Сели как ни в чем не бывало.

Женщина с голубыми глазами сказала вдруг:

— Они лошадь нашу съели.

— Правильно сделали! Нечего одним шастать по пустыне! — зло ответил я. Что оставалось делать?

Вася стал поправлять взятым поленом развалившийся костер. Было слышно, как шуршали сучья и звенели сгребаемые угли. Глухо ныл побитый верзила.

Чтоб разрядить обстановку, я достал из вещмешка еще две банки консервов и поставил разогревать: следовало накормить и тех, кому не досталось ни куска. А себе дал слово — непременно передать в руки милиции всю шайку, хотя такое совсем не входило в наши планы и затягивало поиски Аргынбаевых.

Когда пятеро дезертиров насытились, я сказал Васе:

— Пойди и возьми халат у верзилы. Женщины совсем замерзают. Я думаю, возражать никто не станет.

Удовлетворенно порыгивая, мужчины молчали.

— Вот видишь, — заметил я. — Все согласны. И шинель, и теплый халат — многовато на одного.

Хабардин прошел к бывшему старшому, прилегшему в стороне от всех. Тот, ропща, стянул халат, но не сопротивлялся. Вася укрыл халатом плечи прижавшихся друг к дружке женщин. Они словно не заметили этого.

Большего для них мы сделать не могли.

Мы спали с Васей по очереди, опасаясь внезапного нападения.

К утру пошел снег, немного потеплело. Стих ветер. Небо, затянутое низкими тучами, было беспросветно, тоскливо.

Оклемался после дурацкого бунта старшой. Глаза его заплыли под натеками крови, он был будто в огромных, в пол-лица густо-фиолетовых очках. Что ж, с волками жить — по-волчьи выть, по-волчьи грызться. И страдать по-звериному — в одиночку.

Весь день прошел в ленивых разговорах — куда двигаться, да и зачем. Определенной цели ни у кого не имелось. Из вскользь брошенных слов стало известно: большинство парней дезертировали из Тасаральской рабочей дивизии, жаловались на самодура начальника, а жили до войны в Караганде и окрестностях.

— В те места и надо подаваться. Там родня… — заметил я парням. Видимо, так думало большинство, считая, мол, дома и солома едома. Оставалось решить, где переправиться через реку Чу. В низовьях находился мост, по которому шла дорога на Гуляевку. Однако переходить по нему гуртом — обратить на себя внимание, а в одиночку боялись. Кто-то заметил, что есть ещё паром выше по течению. На нем и скопом не так страшно.

Ночью пошли в сторону парома. Бывшего старшого вел поводырь. Когда увидели черную, в белых заберегах Чу, поняли — рухнула надежда. Паром сорвало и унесло. Наверное, лед намерз на нем, и трос не выдержал тяжести, лопнул.

— Надо ждать, пока станет река, — сказал я. Ко мне уже прислушивались, что вызывало резкий отпор со стороны старшого. Но я делил консервы, хлеб, и остальные считали по праву — власть в моих руках.

— С голоду подохнем, — возразил всё-таки бывший старшой. — Сколько же ждать надо?

— Дня два при таком морозе.

— У тебя целый мешок с консервами?

— Прокормимся… — сам не зная, на что надеясь, бодро ответил я.

Мы ушли от реки в саксауловый лес, забрались в глухую чуроту, развели костер. Женщин уже не прогоняли от огня. Но сколько они ни грелись, ни кутались в халат, душа у них не оттаяла. Они ходили за нами, словно привязанные, и молча, будто немые.

К ночи сильный ветер разогнал тучи. Ударил такой морозище, что мы с Васей продрогли — в валенках, зимних пальто и шапках. От огня было нельзя отойти ни на минуту — перехватывало дыхание.

В чуроту поналетела уйма сорок и галок. Они черными плодами усеяли ветви и, нахохленные, выглядели необычно крупными.

Отходя за дровами, я обратил внимание — они не улетали при приближении. Стоял такой холод, что они не могли подняться, сидели, втянув головы в перья.

Взяв свою палку, словно дубинку, я сбил несколько сорок, свернул им головы и отнес к огню.

— Тьфу, тьфу! — заплевался бывший старшой, узнав, в чём дело, и забормотал по-казахски ругательства.

— Подожди плеваться! — потроша тушки, остановил я его. — И аллах не проклинал эту живность. Чего ж ты с грязными словами лезешь?

Насадив тушки на прут, как на вертел, я принялся жарить их на углях. Последнюю банку консервов прикончили ещё засветло, да и что одна банка на девятерых продрогших? Организм на холоде требовал тепла и тепла, и где его взять, как не из пищи. На белых от жара саксауловых углях птицы жарились быстро. Первую съел сам, подавая пример другим, а за второй руку неожиданно протянула женщина с большими голубыми глазами. Лица другой я так и не видел. Она все эти дни плотно куталась в платок, ела, отвернувшись. Когда же к дичи потянулись мужские руки, я вложил в них увесистую палку:

— Иди, добывай еду сам.

И мужчины пошли и набили много сорок и галок, жарили их, ели, лица стали довольными, языки развязались, хвалили меня за находчивость и смекалку. Я ж готов был жевать хоть дохлятину, лишь бы удержать шайку от похода на мост, где могла стоять охрана, с которой непременно произошла бы стычка. И в чью бы пользу она ни закончилась, нам с Васей подобное приключение не сулило ничего хорошего. Успех дезертиров означал убийство охраны — никто не смог бы их удержать от крови, и кто бы мог поручиться тогда за судьбу женщин в дальнейшем. Одно преступление, влечет за собой другое с неизбежностью закона тяготения. Возьми верх охрана — мы с Хабардиным оказывались бы опять-таки в глупом положении.

Дезертиров требовалось сдать в руки властей, да так, чтобы они и думать не посмели о нашей тайной миссии. Главное, вытащить эту свору, ещё не совершившую много крупных и особо опасных преступлений, на другой берег Чу, где жилье, фермы, зимующие отары, и обезвредить там.

Только через двое суток река Чу стала. Мы подошли к ледяному мосту. Была волчья ночь, метельная и пасмурная. Женщины плелись, как всегда, позади. У них сильно распухли от мороза ноги, и каждый шаг давался им с огромным трудом. Они же даже не постанывали, не то, чтоб жаловались.

Я ступил на лёд. Он держал, но предательски постреливал. Через несколько шагов под валенками на темной корке расплывались белые звезды. Пришлось вернуться.

— Не пройдем… — сказал бывший старшой, здоровенный плечистый казах.

— Переползем… — отрезал я. — Веревка есть?

— Вожжи…

— Сойдет. И пояса снимем и свяжем.

— Провалимся и утонем. Здесь, похоже, глубоко, — опять ввязался здоровенный.

— Я первым пойду, а вас перетаскивать стану.

Связывая вожжи с поясными ремнями, я спросил как бы между прочим:

— Откуда у вас упряжь?

— Она наша… — сказала женщина с голубыми глазами. — Нам её вернуть надо…

— Заткнись, — бросил бывший старшой.

Я понял, что шайка напала на женщин, когда они ехали из Гуляевки на железнодорожную станцию. Лошадь съели, подводу бросили, а вожжи по-хозяйски решили забрать. Не понимая казахского языка, учителки сначала пошли за мужчинами, думая, что они все-таки выведут их ближайшей дорогой к станции. А потом остались, боялись пойти одни и заблудиться.

Вскоре мы отыскали на реке самое узкое место, не переметенное снегом. Я знал, что под снежным наметом лед особенно тонок.

— Держи конец крепче, — сказал я Васе, — вытащишь в случае чего, — лег на лед и не то пополз, не то поплыл по похрустывающей корке.

Добравшись до противоположного берега, я крикнул Васе Хабардину, чтоб он закрепил веревку, и другие стали переползать по льду. Первым отправился здоровенный детина, бывший старшой. Ледяной мост трещал под ним отчаянно. Опасаясь пускать по ослабевшему «настилу» остальных, мы сменили место переправы. Когда все перебрались, двинулись по пескам, поросшим мягкой осокой, в глубь пустыни. Довольно скоро почувствовали сладковатый запах кизячного дыма, и ораву уж нельзя было сдержать.

Сгорбленные, руки в рукава, дезертиры ввалились в огороженный дувалом двор фермы. Я думал, там много людей, а оказалась одна старая женщина. Она вышла из низкой саманной хижины и со страхом смотрела на нас.

В углу около коровника лежали четверо дохлых телят.

Я спросил скотницу, где остальные работники фермы.

— За начальством поехали, — ответила она. — Акт на падеж составлять. А зачем вы женщин мучаете?

— Случайно прибились. Уведите их в дом, — попросил я. — У них ноги обморожены, помогите растереть, дайте чаю.

— Хорошо, хорошо… — закивала она.

На минуту я оставил ораву без присмотра, а они уж развели костер, достали котел, разделали дохлого теленка и стали варить мясо.

«Хоть кости для акта останутся, — подумал я. — И то добро, это за дохлого принялись. Что им стоило пару живых разделать. Совесть заговорила? Или, будучи сами сельскими жителями, знали они, что скотнице крепко придется ответить за добро, и пожалели её? Кто тут разберется…»

Пока шайка пировала, мы с Хабардиным сидели на корточках у дувала поодаль. Неожиданно во двор вошла молодая женщина, остановилась, увидев нас.

— Кто такие? — и попятилась за дувал. Я за ней.

— Ты кто такая?

— Айше. Телятница.

— Куда ходила?

— К мосту.

— Это далеко?

— С полчаса ходу.

Я оглянулся. Верзила сидел спиной к нам. А остальные были заняты едой.

— Зачем ходила?

Айше замялась:

— На той стороне реки ящур. На мосту милицейский пост. Я постовым кипяток носила. Они мне на заварку отсыпали. Возьмите. — Она явно боялась, что отберу чай силой.

— Сходи-ка снова. Скажи, чтоб сюда шли. Срочно.

— Вы меня посылаете…

— Бегом, бегом!

— А эти… — она кивнула в сторону телятника, — скот не порежут?

— Иди побыстрей. Я присмотрю.

Насытившись, дезертиры потянулись в теплый телятник спать.

Молодая женщина выскользнула за ворота. По-моему, никто из оравы и не заметил ни её прихода, ни ухода. Крепко они устали, да и перенервничали при переправе, сон теперь их одолел. Вызвал я из телятника Васю, рассказал, в чём дело…

Милиционер прибыл примерно через час. Я велел ему арестовать нас вместе со всеми и отправить в районное отделение милиции.

Увидев нас в проеме двери с поднятыми руками, а позади милиционеров с наганом, пятеро дезертиров сдались без сопротивления. С ними топали мы под конвоем тридцать километров до райцентра. Нам-то что, а вот женщины-ленинградки совсем ослабли, ковыляли, опираясь друг на друга, отставали, и приходилось подолгу поджидать их…

Не могли мы даже поддержать ослабевших женщин. Спасибо милиционеру — он, охраняя нас, шедших стадом, следовал позади. И с дезертиров не сводил глаз и женщин нет-нет, да поддержит.

Прятали мы с Васей друг от друга глаза, да ведь иначе-то поступить не могли. Не имели права! Дезертиры бы тотчас догадались — не те мы, за кого им себя выдали, и по-прежнему неясно оставалось, связаны они с бандой Аргынбаевых или нет. И ещё — нас арестовали вместе с ними. Значит, не поверила милиция, что я и мой спутник — гуртоправ и бухгалтер, пастбища ищем.

Добрались мы наконец до райцентра. Доставили нас в отделение милиции. Оказалось, начальник — мой хороший знакомый — Шарипов. Мы учились вместе в высшей школе в Коканде. Увидел он меня среди дезертиров, но виду не подал. Первыми нас с Васей Хабардиным отправил в отдельную камеру. Обругал нас кавалерийским рыком — и под замок. Остальных рассадил, нас к себе в кабинет вызвал. Дверь плотно прикрыл, смеется:

— Здорово испугались?

— Ещё как. Душа в пятки ушла! А ты не изменился, Шарипов.

Коренастый, плотный, как и подобает отменному кавалеристу, мой товарищ по учебе до сих пор носил шпоры и любил потверже ступать на пятку. И на стуле сидел прямо, словно в седле при выездке.

— Что с женщинами?

Посуровел Шарипов:

— Мы их вторую неделю ищем. Учительницы они из Гуляевки. Поехали за учебниками на железнодорожную станцию Чу. И пропали. Ветер — следы замело. Ни их, ни лошади, ни брички. Спасибо вам — выручили. Я учительниц к врачу отправил. Поморозили они ноги.

— А эти ухари откуда взялись? С бандой Аргынбаевых не связаны?

— Не знаю ещё. Откуда шайтан принес эту банду? Чабаны напуганы. Мы день и ночь в разъездах от одной отары к другой. Вроде тихо, а все в напряжении.

— А в стороне Балхаша тоже тихо?

— Нет. Дней десять назад, сообщили нам, группа бандитов напала на один из табунов Бурылбайтальского рыбтреста, рабочего отряда теперь. Он на северо-западной оконечности озера находится. Бандиты забрали в табуне, что пасся в степи, девять племенных жеребцов. И будто ушли в сторону Кокуйских болот, откуда и явились.

Я хорошо представил себе, какова обстановочка в наркоматах внутренних дел Киргизии и Казахстана, как там клянут нас с Хабардиным и других оперативников. Но прежде всего нас. Мы же поклялись, можно сказать, ликвидировать банду, но ничего пока не сделали. Где банда совершит новый налет? Что предпринять? Ведь войсковая операция по задержанию и обезвреживанию банды в условиях пустыни и Кокуйских болот — вещь нереальная. Каким образом можно прочесать непроходимую топь, которая раскинулась на несколько тысяч квадратных километров? Откуда проводников возьмешь?

— Ты мне вот что, Шарипов, скажи… Есть ли на болотах хоть один житель? Человек, который там постоянно находится, а не охотиться ездит?

— Есть. На западной стороне болота, на краю, есть такой человек. Дядей Ваней зовут. Но я с ним не знаком. Далеко это, километров сто пятьдесят от нас.

— А поточнее?

Шарипов связался с Гуляевкой. Дежурный сказал, что все в разъездах по отарам. Обещал к завтрашнему дню уточнить, где обосновался дядя Ваня.

— Нам ждать некогда, — сказал я. — К утру мы на месте будем. С твоей помощью. Как ты думаешь, есть в банде люди, знающие болота?

— По нашим сведениям — нет. Там люди из Тасаральского рыбтреста, ну, рабочего отряда.

— Опять из Тасаральского, — не сдержался я.

— Неладно что-то там. Слышал, несколько человек ушли оттуда и явились в Бурылбайтальскую, мол, возьмите к себе, мы не дезертиры, работать хорошо будем.

— Ладно… Пусть воинское начальство с дисциплиной разбирается. Мы пойдем к этому «дяде Ване». Помочь не сможет, так посоветует.

Так вот, отдохнули мы в камере и ночью на верблюдах отправились на западную сторону Кокуйского болота. Не только ночью, но и под конвоем. Для работников милиции военная тайна так же свята, как и для любого военнослужащего. Откуда Шарипов мог знать, что в райцентре нет людей Аргынбаева? Если бандиты пошли на крайнее злодеяние во время войны, они обязаны были позаботиться о собственной безопасности. Не могли они даже в мыслях допустить, что останутся безнаказанными, что их не ищут настойчиво, прилагая все возможные способы и средства.

На дворе стояла не осень сорок первого, а зима сорок третьего. Наши войска одержали не одну крупную победу над немецко-фашистскими захватчиками, освободили Киев и ворвались в Крым.

Что и говорить, настроение у нас тогда было не из лучших. Всю ночь и день качались на верблюдах. Давно я на них не ездил, а дело требует привычки. Укачало нас крепко, слезли с «кораблей пустыни» и едва ногами перебирали. Добрались же мы до Гуляевки, но в село не заходили. Дальше решили пешком идти, по южному краю болота, по едва приметной тропке. Поблагодарили Шарипова и отправились…

Отходить от тропы мы не рисковали — не знали местности. Миновали пески, пошли степью. К утру увидели дымок вдали, юрту — добрались до пастбища.

Старший чабан, почтенный аксакал, сидел на лошади и мерно похлопывал камчой по голенищу мягкого сапога в старой остроносой калоше. Тулуп, словно попона, прикрывал круп кобылки, и она выглядела совсем крошечной.

— Бумаги есть? — строго спросил он. — Кто такие?

Мы подали свои документы.

Аксакал придирчиво осмотрел их, держа вверх ногами, подозвал девчушку:

— И ты посмотри.

— Печати есть, Абай. Один — гуртоправ, другой — бухгалтер из Алма-Аты. А в Гуляевке они не были. Нет отметки.

— Отдай бумажки, — махнул рукой аксакал.

Пока беседовали, два подростка и пятеро женщин молча толпились у входа в юрту.

Нас пригласили войти, чаем попотчевали, а потом аксакал и говорит:

— Не обижайтесь, дорогие гости… Уполномоченный НКВД нас предупредил: появятся у вас незнакомые люди — обязательно задержите и сообщите мне. Не подчинятся — палками в землянку загоните и держите там, пока не приду.

А мы-то чаевали… В юрту набились старики и женщины с посохами чабанскими. И поняли мы: не подчинись, сделай лишнее движение — схватят нас рогульками за горло, а другие дубасить начнут. Не входил в наши расчеты такой конфликт с местным населением.

— Ладно, — говорю, — ведите нас в землянку. Пока уполномоченный из Гуляевки приедет, отоспимся.

В задержании был один успокаивающий момент. Не за страх, а за совесть выполнили чабаны просьбу уполномоченного НКВД. Не бывало тут людей Аргынбаевых. Иначе с нами обошлись бы по-другому, не стали чаем поить, сразу в землянку засадили.

Мы добровольно спустились в темную нору в земле, перекрытую тростником. Завалились прямо на пол, на камышовую подстилку. Аксакал ещё долго о чем-то говорил, опустив за нами дверь, сплетенную из прутьев. Чабаны выбирали меж собой наиболее толкового человека, чтоб тот привел уполномоченного как можно скорее. Они всё-таки опасались, посчитав нас за бандитов, сдавшихся в надежде на скорую выручку.

Помянули чабаны и про нападение на табун в Бурылбайтальском рыбтресте. Настроение женщин-сакманщиц оставалось воинственным, они требовали гнать нас в Гуляевку, а не держать здесь.

Аксакал успокоил их:

— Документы у них есть. Под подозрение может попасть и добрый человек. Время такое. Отведем да ошибемся, — добавил аксакал, — смеяться будет над нами, чабанами, вся Гуляевка.

Упоминание о насмешках охладило воинственность женщин.

Кто-то остался снаружи, у входа в земляную нору. Некоторое время слышались шаги нашей охраны. Потом мы уснули и проспали до вечера, когда у землянки вновь послышались громкие голоса.

— Где они?

— Здесь.

— Вы их обыскали?

— Нет.

— Они вооружены?

— Не знаем…

— Ладно. Открывайте дверь.

Аксакал поднял камышовую плетенку, откинулось на ременных петлях сооружение, громко именуемое дверью. На краю норы появился щегольски одетый старший лейтенант в форме внутренних войск. За ним — чабаны с посохами.

— Документы!

Мы протянули справки гуртоправа и бухгалтера колхоза.

— Это все? — старший лейтенант вздернул кокетливо бровь.

— Все, — смиренно сказал я.

— Вы задержаны!

Уполномоченный полуобернулся к чабанам:

— Отведете их в Гуляевку, в милицию. Мне надо в Коктерекский район заглянуть. Я потом выясню, кто они такие в действительности…

Путешествовать под конвоем в Гуляевку нам не хотелось: время дорого. Кстати, оказаться объектом внимания большого села совсем не входило в наши замыслы. Мало ли с кем и когда из коренного населения нам предстоит встретиться где-то в пустыне, а память на лица у людей отменная.

— Как же это вы, товарищ…

— Я вам не товарищ, — гордо парировал уполномоченный.

— Ну, гражданин старший лейтенант, отправляете нас в Гуляевку под охраной дохлого старика?

— Чего же бояться, если вы просто граждане? — прищурился он.

— А вот мы отойдем от отары, да и придушим дохляка. Ищи-свищи нас потом.

— Вон как заговорил! Надо вас обыскать… — и старший лейтенант шагнул ко мне.

Я стоял так, что старший лейтенант загородил меня от взглядов чабанов. Расстегнув пальто, я оказался вооруженным до зубов и одновременно поднес к глазам уполномоченного удостоверение подполковника НКВД. Старший лейтенант оторопело молчал несколько секунд. Потом сообразил:

— Хорошо… Я вас сам отведу в Гуляевку… Нечего рисковать.

Аксакал, стоявший у входа, одобрил соображения старшего лейтенанта. И другие чабаны остались довольны. Близился сакман — расплод овец, и каждый человек при отаре ценился на вес золота. Ягненок — будущая овца, и сохранность приплода — главная чабанская забота.

Нам связали руки, и мы отправились под конвоем старшего лейтенанта в сторону тугаев, зашли за невысокий бугор.

— Ну и ошеломили вы меня, товарищ подполковник! Я ведь чуть за пистолет не схватился.

— И правильно. Слишком смело действовали. Следовало приказать нам выйти, а не самому в землянку лезть.

— Виноват… товарищ подполковник!

— Значит, в переделки не попадали, спокойно в округе.

— Как сказать… В Бурылбайтале на табун племенных коней напали. Пять жеребцов угнали. Говорят, Аргынбаевых дело.

Мы с Васей переглянулись. Разные сведения, Шарипов говорил — девять. Не это важно: у банды есть еда. Они могут отсидеться где-то довольно долго.

— А куда они ушли? — спросил Вася.

— В сторону Кокуйских болот.

— Там кто-нибудь живет постоянно?

— Есть один. Дядя Иван. Видел я его недели две назад.

— Что дядя Иван сказал?

— Тихо кругом, сказал.

— Слишком тихо… — заметил я. — Так ты говоришь, они ушли в сторону Кокуйских болот? Это, сам знаешь, тысячи квадратных километров… А далеко ли до дяди Ивана?

— Шестьдесят километров. По самому краю немного меньше. Но там зыбун… Сверху вроде песок сухой, даже травка растет. А пойдете — провалитесь в топь — сразу с головой уйдете. И шапки сверху не останется. Вот месяц назад…

— Верю, товарищ старший лейтенант, — остановил я уполномоченного, готового рассказать все подробности чьей-то гибели. — Нам надо как можно скорее к дяде Ивану попасть, на западный край Кокуйских болот.

Старший лейтенант обещал достать в Гуляевке лошадей и, сделав солидный крюк, доставить их нам. И выполнил свое обещание. И не только это. Он привез нам горячей еды — жареного фазана, утку и шмат копченого сала. После утреннего чая у нас во рту не было ни маковой росинки. День прошел дергано, никчемно, суетливо. Мы чувствовали голод, но это ощущение не всегда способствует хорошему аппетиту. Принес старший лейтенант и фляжку со спиртом, чем тоже обрадовал нас. Мы позволили себе выпить по чарке, стараясь привести в порядок нервы.

Завтра пойдет тридцать пятый день, как мы отправились в путь. Но сколько ещё времени минет, прежде чем мы наступим на хвост банде Аргынбаевых? По опыту, долгому и не всегда сладкому, который «сын ошибок трудных», мы делали сейчас самую сложную, черную работу. Она укладывается в рапорт несколькими строчками, отнимая едва ли не девять десятых времени во всякой операции.

Ладно. Хватит жаловаться….

Мы сидели в тугаях, под старой вербой на прокаленном морозом искристом песке. Вокруг стоял высоченный тихий камыш. Он не шумел и не гнулся. Ветра не было. Каждый стебель светился под высокой и очень яркой луной в три четверти на исходе. И в небе мерцало много-много звезд.

Завернутые во что-то ватное жареный фазан и утка оказались настолько горячими, что обжигали пальцы. Вкус они сохранили удивительный, мясо легко отделялось от костей, мягкое, чуть терпкое, таявшее во рту.

Под арестом в землянке мы отлично отдохнули и, насытившись, почувствовали себя бодрыми, готовыми к длительному пути по пескам. Но едва мы отправились на лошадях к западной стороне Кокуйских болот, погода испортилась. Бесформенные тучи затянули небо. Из них посыпалась мелкая, как пыль, снежная изморозь. Пальто, шапки и наши лица, груди и крупы коней покрылись инеем, словно ледяным панцирем. Лошади храпели и выбивались из сил, преодолевая барханы, ранили ноги о ледяную корку. Приходилось нещадно погонять и понукать их. За ночь мы с трудом преодолели километров пятьдесят и на рассвете расстались со щеголеватым и деловитым старшим лейтенантом.

— Как-то встретит нас дядя Иван… — проговорил я, прощаясь.

— Две недели назад на хуторе было тихо… — сказал старший лейтенант.

— Почему дядя Иван отшельничает?

— Не знаю. Привык. Охота здесь редкостная. Дочери у него, пожалуй, самые богатые невесты в округе. Но будь моя воля, выселил бы я их в Гуляевку. Как им не жутко в такой глуши?

— Надо бы вам наведываться к дяде Ивану почаще, — заметил я старшему лейтенанту.

— Странные они… — протянул уполномоченный.

— Не без причин, поди… — сказал я, отпуская подпругу: зачем же лошади мучиться на обратном пути.

Мы с молчаливым Васей пошли по песчаным гребням в сторону дома отшельника дяди Ивана, ориентируясь на приметы, которые нам подсказал уполномоченный. Человек он наверняка хороший, а вот с местным населением при его привычках городского сердцееда ладить ему, вероятно, трудновато.

Не прошли мы и семи километров в сером рассвете, как впереди и справа послышался далекий нестройный лай собак.

— Слышишь? — остановился Хабардин. — Сколько ж их там? А что, если этот дядя Иван выпускает их по ночам?

— Вряд ли. Они всю дичь в округе распугают.

Снег усилился. Встречный ветер косо нес колючие полосы ледяного ливня. Мы углубились в заросли камыша и связались веревкой: если кто из нас и ухнет в топь, чтоб тут же вытянуть. Стебли тростника в два-три человеческих роста сухо стучали друг о друга, а порывы ветра, не достигая земли, посвистывали в заледенелых метелках.

С часу на час лай доносился отчетливее. Впрочем, то, что мы слышали, нельзя было назвать лаем. Это было скорее утреннее взбрехивание, когда псы, как бы сказать, спорят — возьмут или не возьмут их на охоту, и кого именно, и почему.

Строго выдерживая направление от одной ветлы до другой, точно по приметам, мы вышли на бугор и увидели перед собой поляну. В дальнем от нас краю, метрах в сорока, сквозь сетку снега — тредкую, то частую, — мы различили длинное низкое строение под камышовой крышей, с множеством небольших дверей. Посредине этого строения поднимался дом-мазанка, тоже под камышом, в пять окон. В двух левых светился желтый огонь. Дым из трубы ветер швырял прямо нам в лицо, и собаки на псарне не почуяли нас.

Справа и поодаль от дома разместился такой же добротный скотный двор.

Мы залегли на бугре, отделенные от поляны лишь несколькими рядами тростника да желтыми прядями мягкой песчаной осоки — курека, торчащими из снежного намета.

Часа два таились мы на бугре. Прежде чем знакомиться, нам нужно было твердо убедиться — на хуторе нет посторонних. Лежать на снегу, едва прикрывшем промороженный песок, — удовольствие маленькое. Озноб пробрал нас основательно. Челюсти свело — не разожмешь. А шевелиться и маяться в тридцати метрах от своры натасканных на зверье собак — забава рискованная.

С рассветом метель стихла. За низкими тучами взошло солнце. В одиночный просвет где-то далеко-далеко брызнул его рыжий яркий свет и погас.

Чу! Заскрипела дверь. Из дома вышел мужчина, Я приник к биноклю. И словно перед окулярами увидел заросшее по глаза русой бородой лицо, красный нос пуговкой, торчащий из курчавых волос. Рыжая шапка из лисы-огневки будто горела в свете пасмурного дня. На отворотах крытого сукном полушубка виднелась волчья шерсть. В руках он держал штучной работы двустволку с насечкой. По всем приметам — дядя Иван.

— Поздно на охоту, — тихо проворчал Вася, постукивая зубами от озноба.

— Ему виднее…

У угла дома стояла одна в другой стопа банных шаек. Взяв пару, дядя Иван прошел в пристройку, служившую, видимо, кухней для собак, наполнил тазы парующей едой. Отнес тазы к дверцам псарни и выпустил двух здоровых кобелей. Они набросились на еду, а запертые в других помещениях псы завели отчаянный концерт.

Поев, собаки принялись было играть, но дядя Иван окликнул их, и они послушно, деловито двинулись впереди него.

Снова заскрипела дверь. По поющим от мороза ступеням невысокого крыльца спустилась девушка с ружьем — непритязательной тульской двустволкой с побитым прикладом. Девушка была полной, со скуластым лицом, отцовским носом-пуговкой, который словно растаскивал красные от здоровья налитые щеки. Она тоже покормила собак и ушла в тугаи слева от сарая, на край болота.

И опять, едва она скрылась в зарослях, отворилась дверь дома. На порог, держа в каждой руке по прекрасному ружью, вышла настоящая красавица: высокая, стройная даже в меховой одежде. Строгое лицо её, чуть тронутое розовым морозным загаром, обрамлял вязаный шерстяной платок. До сих пор я помню её облик.

Отлично подогнанная длиннополая куртка из шоколадного меха ондатры облегала её фигуру, перехваченную патронташем. Выворотные меховые штаны будто лесины обтягивали ноги красавицы, обутые в теплые высокие сапоги из собачьих шкур.

— Посмотри-ка, — толкнул я Хабардина, передавая ему бинокль.

— Я уж вижу, — прошептал Вася сведенными от холода губами, а глянув в бинокль, добавил: — Губа у щеголя-уполномоченного не дура. Только по комплекции старший лейтенант этой красавице не подойдет — жидковат.

— Поболел бы за товарища…

— Вот я и болею.

Красивая девушка поставила ружья у угла дома, принялась кормить очередную пару псов. Чтобы она ни делала, всё у нее ловко получалось — загляденье, да и только. Когда собаки наелись, девушка лихо свистнула, и псы бросились впереди неё по заветной, привычной тропе.

— А почему у неё два ружья? — обеспокоенно спросил Хабардин.

— Я тоже хотел бы это знать.

— Не с двумя же ружьями она охотится!

— Узнаем… Раз уж мы здесь — узнаем.

— И ружья-то, похоже, немецкие. — Вася повел плечами, чтоб хоть капельку согреться движением. — Больно хороша девица для охотницы. И на тебе — с двумя ружьями! Они же по нескольку тысяч стоят каждое!

Тут ступени крыльца буквально застонали. И я увидел на крыльце женщину необычайной полноты. Странным даже показалось, каким образом она протиснулась в дверь дома. Конечно, мне показалось, что под тяжестью её громоздкого тела вздрагивала даже земля. Красное расплывшееся лицо её, может быть, лишь карими глазами да темным цветом волос напоминало дочь-красавицу. Впрочем, я заговорился. Всё наоборот.

Громоздкая женщина принялась готовить еду в собачьей кухне. Ходила она утицей, переваливаясь. Зажгла дымный очаг в коптильне по другую сторону дома. В открытую дверь мы видели много подвешенной рядами рыбы. Громоздкая женщина ушла в дом, выпустила во двор семерых девчонок, мал мала меньше. Старшей здесь не исполнилось, поди, и четырнадцати, а младшей — пяти. В детском гаме мы едва расслышали далёкие выстрелы.

За полдень мать отправила девчонок в дом, в тепло, при одной мысли о котором у нас сладко заходилось сердце. Нам казалось, что, поднявшись, и шага сделать не сможем, так закоченели.

Наконец-то появился дядя Иван. За пояс его были подвешены за шеи две утки и фазан. Он бросил выпотрошенную дичь в какой-то ларь около дома, занес ружье; вышел с топором, принялся что-то мастерить, тюкая инструментом по колоде.

— Пойдем, — сказал я Хабардину, чувствуя — ему совсем плохо.

Он даже икать начал — совсем закоченел, замерз. Да и ждать больше ни к чему: всех домашних мы видели, а окажись посторонний в доме, то и он уж непременно высунул бы нос на двор.

Увидев нас, вдруг вышедших из камыша, бородач перехватил топор поудобнее. Потом шагнул было к псарне.

— Здрасьте, дядя Иван! — мой крик заставил его остановиться. Оружия в наших руках не имелось.

Несколько секунд бородач стоял, готовый запустить топор в любого из нас. Он вроде бы даже прикидывал, кого сподручнее поразить наверняка и с кем он потом справится без особых хлопот.

— Дядя Иван! Здрасьте! — как можно приветливее говорил я, подходя.

Жена его, выглянув из коптильни, так и осталась в дверях, строго глядя на нас.

— Да вы что — испугались? Дядя Иван…

— Здравствуйте, здравствуйте… — бормотал старик, отложив топор и пожимая протянутые руки. — Кого тут бояться… Сами-то откуда будете?

— Мы зимние пастбища для колхоза ищем. Вот и документы наши. Я — гуртоправ, а он — бухгалтер. Про вас мы в Гуляевке услышали…

Мы, наверное, представляли собой смешную пару: щуплый Хабардин с горбом мешка на спине, и я — верзила, с дрыном в одной руке.

— Чего «услышали»? — неохотно спросил дядя Иван и вздохнул.

Не нравилась мне встреча дяди Ивана. Слишком угрюмым он выглядел для человека, который живет отшельником: живет — не тужит и рад быть должен каждому человеку, посетившему его хутор. Как же иначе? А он готов был пойти на нас с топором.

Я подождал с ответом на его вопрос о том, что мы услышали в Гуляевке. И он почувствовал это и снова полуспросил, глядя искоса:

— Чего обо мне можно слышать…

— Живете давно… Места здешние хорошо знаете…

— Живу… Знаю… Само собой… — как-то успокоеннее сказал дядя Иван.

Из-за угла псарни выскочили две собаки и принялись лениво облаивать нас. Дядя Иван цыкнул. Ещё и ещё раз оглядел нашу крепко поношенную одежку, солдатские вещевые мешки и большую фляжку на боку.

— Зина! — вдруг крикнул старик. — Где ты запропастилась?

Только после этого из-за угла появилась полная девушка с отцовским носом-пуговкой. У пояса ее висело четыре утки. Она, потупив взгляд, кивнула нам и, не останавливаясь, прошла в дом.

— А какой у вас скот? — спросил дядя Иван, забрав бороду в кулак.

— Разный. Коровы, овцы, конечно, козы…

— Коровам тут зимой делать нечего, — усмехнулся в бороду охотник. — Подохнут от бескормицы. Высохший на корню курек — не еда для скота… А его вон сколько, — дядя Иван кивнул в сторону закраины болота, где на огромном пространстве расстилались прекрасные пастбища для тысячных отар. — Только волков полно. Много овец задерут…

— А собаки на что? — бодро сказал я.

— У меня их сорок две штуки. А баранту я в овчарне держу. На всякий случай.

— Тут, пожалуй, не только хищников много. Мясного зверья тоже полно…

— Есть. Водится. Сайгаки, кабаны… Дичь разная.

Видел дядя Иван, что промерзли мы оба до мозга костей, но в дом приглашать не спешил. Ждал ли — сами попросимся, другие ли мысли его одолевали, не знаю.

— Да… Не похоже, что вы по карточкам еду получаете, — хлюпнув носом, проговорил Вася Хабардин.

— Мы их и не видели, — как-то странно проговорил охотник. Слышалась в его голосе жалость к людям, которые вынуждены думать о том, из чего сварить еду. — Да, мы их и в глаза не видели… Очень трудно в городах?

— Тяжело…

— А на фронте как?

— Вышибли немца из Киева. В Крым наши войска прорвались, — словно отчитался я. Раз мы из Гуляевки, то обязаны знать последние новости.

Вероятно, уверившись, что мы не шастали по болотам и действительно знаем положение на фронте, дядя Иван сказал:

— Добро, хоть я это уже слышал недавно…

«Конечно, — подумал я, — был у вас уполномоченный, щеголь — старший лейтенант…» — а вслух полуспросил:

— Может, что нового слышали, да мы не в курсе…

— Жена моя, — вместо ответа сказал бородач, представив громоздкую женщину, которая, выйдя из коптильни, тихо подошла к нам. — Надей зовут.

Надя протянула нам руку лодочкой. Постаралась улыбнуться.

Из камыша с правой стороны поляны выскочили две собаки, бросились было к нам, но резкий посвист остановил их. Псы сели, оглядываясь, потом легли, положив морды на лапы и глядя на нас. Следом вышла стройная красавица с двумя ружьями за плечами. У её пояса висело четыре фазана и шесть уток. Увидев нас, она сбросила ружья с плеч и, перехватив за шейку ложа, положила пальцы на спусковые крючки. Это движение было быстрым, привычным до непроизвольности.

«Ого, как насторожена красавица, — подумал я. — Неспроста!» А вслух спросил:

— Вы с обеих рук стреляете?

— Ну!

— Правда?

— Правда, — немного смутилась девушка.

— Это наша вторая дочь — Нина, — сказал дядя Иван с гордостью. — Главная в доме… После меня. Охотница, каких свет не видывал. Зина-то, старшая, что первой пришла, та бьет из ружья вроде поневоле. А эту — хлебом не корми…

Присмотрелся я к ружьям красавицы. Действительно, немецкие. Очень дорогие — «зауэр — три кольца» и «золинген». В идеальном порядке. Не ружья — мечта. Нужно быть не только отличным охотником, но и высоким ценителем оружия, чтобы знать, каким кладом обладаешь. Кинув в ларь добычу, Нина перехватила мой взгляд: не вдруг мне, охотнику, удалось отвести глаза от таких ружей.

— Что ж вы, отец, добрых гостей на морозе держите? — сдерживая гордую улыбку, сказала любимица дяди Ивана.

— Заговорились, заговорились, доченька, — как бы извиняясь, проворковал дядя Иван.

Я подумал, что оговорка отца «главная в доме после меня» значит, пожалуй, меньше, чем следовало ожидать.

И снова дядя Иван бросил вопрос «с наживкой»:

— Чем бы это вас угостить? Сайгак вареный и копченый, кабанятина есть… Сало-то вы кушаете? А?

— Едим, и сало едим, — улыбнулся я. — Было бы сало.

— Вот и хорошо… Вот и хорошо… Ты уж обеспокойся, Надюша.

Нина поторопила нас:

— Идемте, идемте! Разберемся в тепле.

— Идем, идем, — глаза дяди Ивана искрились лаской при взгляде на любимицу.

Мы прошли в дом, сняли пальто, которые почти приросли к нам. Оружие, патроны и гранаты мы с Васей ещё в камышах попрятали в вещевые мешки, так что теперь выглядели вполне цивильными — гуртоправом и бухгалтером.

Едва мы вошли, самая младшенькая вдруг заплакала и за ней еще двое. Еле успокоила их мама Надя.

Вася локтем подтолкнул меня: неспроста, мол, дети плачут.

Стол, накрытый в горнице, подивил нас: сахар, свежий хлеб, мясо вареное и жареное, рыба копченая. Не помнил я такого роскошного стола — дасторкона с довоенных времен. В городах трудно было с едой, а тут — сами добытчики. Женщины и дети устроились на кухне.

Перехватив наш удивленный перегляд, дядя Иван пояснил, усаживаясь за стол и разглаживая пышную бороду:

— Мы ни в чём не нуждаемся. Каждый сентябрь к нам из конторы «Заготживсырье» чуть не обоз приезжает. Забирает нашу продукцию — шкуры, мясо, рыбу, а нам всё заказанное привозят — муку, продукты, керосин сразу на весь год.

— Диковато, наверное, год целый никого не видеть? — спросил Хабардин. Небольшого роста, он совсем потерялся за столом рядом с кряжистым хозяином и мною, долговязым.

— Диковато? Нет. А по пути, бывает, чабан заглянет, охотник… Диковато вам, городским, с непривычки. А я тут с двадцать второго года живу. Сам-то сибиряк. Отца в Омске колчаковцы расстреляли. Жил в Верном, Алма-Ате, значит. Потом сюда с Зиной перебрались.

— Да и мы не городские, — заметил Вася. — Какие ж мы горожане?

Говорить с дядей Иваном требовалось осторожно. Вон как он исподтишка «горожан» подсунул. Заметил Вася, молодец.

Ели долго, отдавая честь каждому блюду, что стояло на льняной со складками скатерти. Зарумянились сразу, у хозяина лоб незагоревший аж засветился, лица-то под бородой не видно. Ели молча, со смаком, только покряхтывали, поматывая головой от восхищения перед кулинарным искусством хозяйки.

— Вот сёдлышко сайгака с почками, — начал потчевать хозяин, когда мы немного притомились. — С перчиком, с перчиком надо… Печенка фазанья с жареным луком — ух, хороша!

— Страшно вам, поди, — тянул свою линию Вася. — Десятеро — дочери да жена, а вы один.

— Привыкли… Вон у меня собак сколько… — дядя Иван отложил вилку. — Спущу свору, они кого хошь разорвут. Волки одного лая боятся.

— А двуногие? — спросил Вася.

— А что двуногие? Оружия у нас много… И собаки… Чаю не желаете? Надя, — позвал дядя Иван жену. — Чайку бы нам…

— Где же дочери учились? — видя, что хозяин совсем не расположен говорить о «двуногих волках», я перевел разговор на безобидную тему.