"В неосвещенной школе" - читать интересную книгу автора (Василенко Иван Дмитриевич)

С ТРЕТЬЕГО ЯРУСА

У Ильки дел в городе было по горло, и третий номер газеты набирали без него. До этого я не раз заходил в лавочку. Васыль приносил наборную кассу, и мы с Тарасом Ивановичем набирали статьи из «Социал-демократа». Кто доставил свежие номера заграничной газеты, Тарас Иванович не говорил, а спрашивать я считал неудобным. Впрочем, нетрудно было догадаться, что сделала это наша почтарка. Оттого-то она и не спала трое суток.

Однажды, постучав поздним вечером в дверь лавочки» я услышал сердитый голос Тараса Ивановича:

— Ну, чего надо?

Как обычно, я спросил, не продаст ли лавочник пачечку махорки.

— Какая может быть продажа в поздний час! Иди себе с богом! — недовольно ответил лавочник.

«Что б это могло означать?» — размышлял я, возвращаясь домой.

Тревожное чувство не оставляло меня весь следующиц день. Вечером ко мне постучал Васыль и сказал:

— Иди. Уже можно.

Я немедленно прицепил бороду и отправился.

— Ни за что не догадаешься, кто у меня был вчера, — смеясь, сказал Тарас Иванович,

— Кто же?

— Урядник.

— Урядник?! — невольно воскликнул я.

— Он самый, наш достопочтенный Иван Петрович Квасков. Был у Перегуденко, там недопил, так пришел ко мне допивать. До того набрался, что в лавке и заночевал. Любопытнее всего, что именно от него я получил самые точные сведения, в каких деревнях наклеивают нашу газету на всякое чуть удобное место и как ее читают. «У вас, говорит, благополучно, а в Бацановке на двери моего собственного дома наклеили, сукины сыны, эту нелегальщину. Просыпаюсь утром, слышу — галдеж. Глянул в окно — толпа. Я — на улицу, а они уже прочли и обсуждают. У самого моего дома митинг устроили, канальи. Да еще благодарить меня вздумали: «Вот спасибо вам, господин урядник, что вы нам мозги вставляете. Теперь мы знаем, кому шеи ломать». Сорвал я с двери газету, скомкал и говорю: «Если кто из вас хоть пикнет про это, в Сибирь законопачу. Марш по домам!»

Посмеявшись, Тарас Иванович озабоченно сказал:

— От него я узнал и кое-что другое. По деревням уже рыщут сыщики. Газета наша целый переполох вызвала в жандармском управлении. Теперь особенно надо держать ухо востро. Конечно, на Новосергеевку меньше всего падает подозрение, тут народ зажиточный, но все-таки шрифтом тебе заниматься больше не следует. Хоть следы от него и смываются с рук, но не настолько, чтоб не рассмотреть их в лупу. Зойке я приказал тоже прекратить на время всякую такую работу. Пусть отдыхает — развозит обыкновенную почту и помогает тебе елку наряжать.

— А как же быть с четвертым номером? — Я уже успел сродниться с нашей газетой, и решение Тараса Ивановича меня огорчило.

— С четвертым номером пока подождем. Печатать будем листовки со статьями Ленина. Тут мы с Васылем одни управимся. Бороду свою спрячь подальше, лучше всего зарой где-нибудь в песке. А теперь иди, когда надо будет, я пришлю за тобой Васыля.

Утром Зойка доставила мне служебный пакет, на этот раз действительно от инспектора.

|

В циркулярном письме сообщалось, что во время рождественских каникул общество педагогов устроит для учителей начальных школ чтение лекций на педагогические темы и что приезд учителей в город и посещение ими лекций инспектор считает весьма желательным.

— Как же быть? — озабоченно спросил я Зойку. — Вся затея с елкой пропадает.

— Зачем же ей пропадать! Я с ребятами все подготовлю, а утречком на Новый год ты приедешь и откроешь «бал-маскарад», — сказала Зойка так, будто заранее все предвидела, обдумала и решила.

Отпустив ребят на каникулы, я с Зойкой и Семеном Надгаевским отправился к попечителю. Василий Савельевич встретил нас все с той же ласковой улыбкой на круглом, как блин, лице.

— Уезжаю, Василий Савельевич, — сказал я. — До Нового года не ждите меня. Извольте дать подводу — вот письмо от инспектора.

С «блина» точно сошло масло.

— Лошадь только-только с города вернулась. Мореная она.

— Но у вас же есть другая.

— Есть да есть, да далеко за ней лезть, — вздохнул попечитель.

— Ничуть не далеко, вон она, в конюшне стоит, — сказала Зойка. — И еще возьмите себе на заметку, господин попечитель, что угля в школе и десяти ведер не наберется. Надо срочно подвезти.

— Какая срочность, если занятий в школе до крещена не будет и сам учитель уезжает? — неприязненно посмотрел на Зойку попечитель. — И еще, извините, вопрос вам задам: вы кто будете, по какой то есть должности указания мне делаете?

— Не обижайтесь, Василь Савельевич, я ж о ребятах хлопочу. Они сами себе елку устраивают, а в холодном помещении какая работа с ножницами да иголкой! Ведь и ваша дочка или сын, наверно, в школу ходят.

— Как же, ходят, — подобрел Василий Савельевич, — и дочка, и сын. Это, конечно, так, елка — это, конечно, для ребят приятность большая. А все-таки, вы кто же будете? Супруга, что ли, Дмитрия Степановича?

Зойка мгновенно порозовела. Я первый раз видел, чтобы она смущалась. Кровь и к моему лицу прихлынула.

— Нет, я ничья не супруга. Почтарка — и только. — И, рассердившись, резко сказала: — Это к делу не относится. Так запрягать, что ли? Где хомут?

Запряг сам попечитель. И даже сел за кучера.

В городе мы накупили сусального золота и серебра, глянцевой бумаги разных цветов, орехов, конфет, книжек с картинками. Из готовых елочных украшений купили только блестящий красный шар да маленький барабанчик. На площади, заваленной елками, Василий Савельевич выбрал дерево хоть и не очень высокое, но густое, пышное и, войдя во вкус нашей затеи, долго торговался. Ему усердно помогал Сема Надгаевский.

— Эх, жалко, надо было колокольчик к дуге подвязать, — сказал окончательно повеселевший Василий Савельевич, когда все закупленное добро было уложено в сани. — Пусть бы все смотрели на нас, какой мы везем школе подарок.

Прощаясь, Зойка как-то странно посмотрела на меня и отвернулась. Я зашагал домой, а мои спутники поехали обратно, в Новосергеевку.

Дома делать было нечего: старший брат, Витя, учившийся в учительском институте, на каникулы еще не приехал, сестра Маша, ставшая к тому времени артисткой, была далеко, в городе Курске, отец задержался на службе в городской управе, а мама была занята тем, чем занимались в этот день все домохозяйки — с раскрасневшимся лицом зажаривала в духовке рождественского гуся. Я отправился на нашу главную, Петропавловскую улицу.

После того как долго пробудешь в деревне, город кажется особенно многолюдным, светлым, нарядным. А тут еще скоро рождество: во всех витринах — сверкающие елки, под елками — жареные гуси в обрамлении свежей зелени, колбасы всех сортов, окорока, торты с вензелями, шоколадные терема. Люди снуют с толстыми пакетами, с рогожными кулями, с елками на плечах. И все спешат, спешат, спешат — улица полна снежного, морозного скрипа.

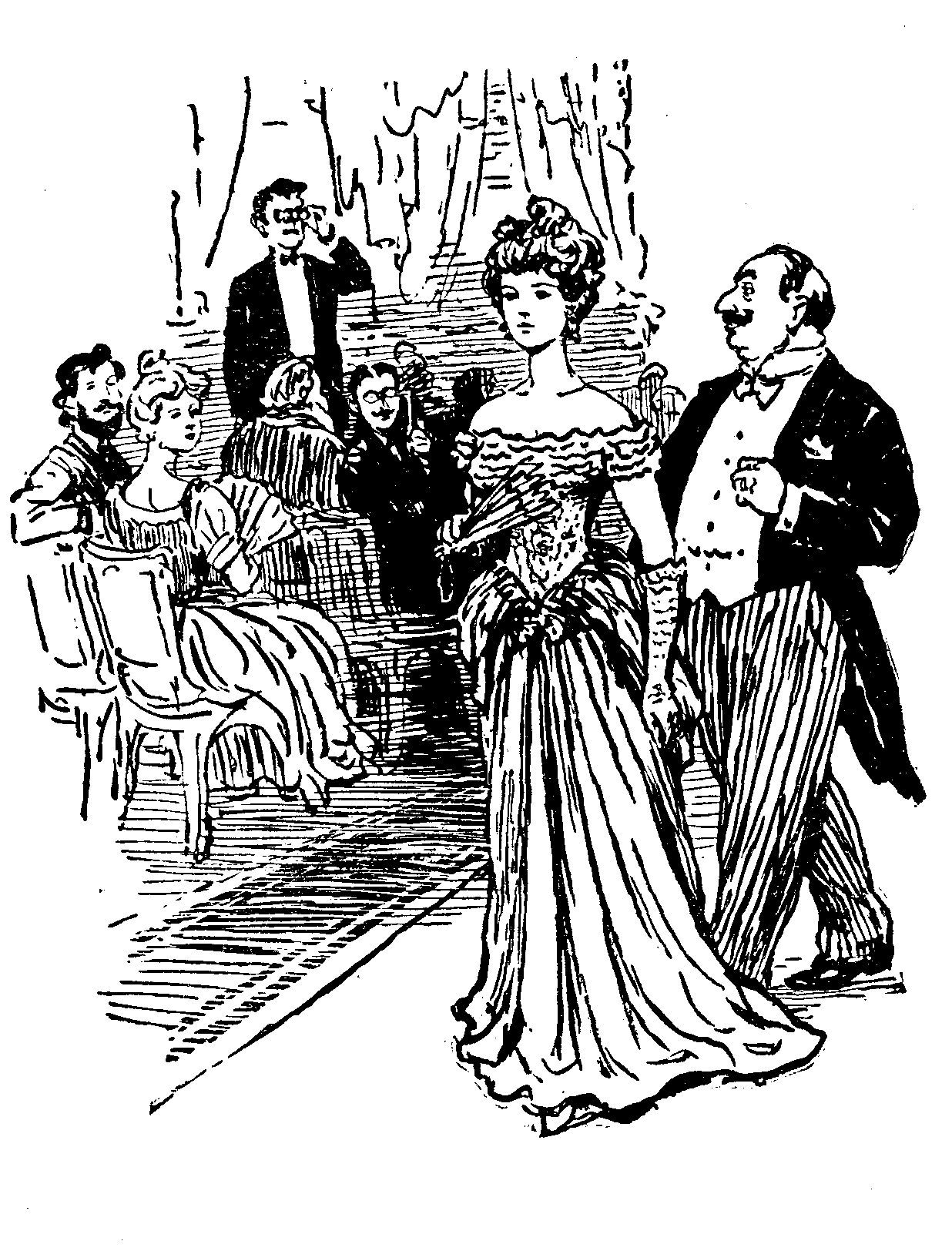

У театра — толпа. Сегодня «Коварство и любовь». В роли Фердинанда — любимец театральной публики Сумароков. Роль Луизы исполняет Мурская. Когда эта пара участвует в спектакле, гимназисты и гимназистки с ума сходят: орут, визжат, забрасывают сцену цветами. Особенно много приходится поработать Мурской: через оркестр к ней летят десятки гимназических фуражек. «Прикоснись!» — вопят гимназисты. И артистка с пленительной улыбкой возвращает фуражки своим поклонникам. «Коварство и любовь» я видел раньше, но так соскучился по театру, что решил еще раз посмотреть.

Я сидел в третьем ярусе нашего уютного театра, построенного, как говорят, по типу Миланского оперного, и смотрел вниз: городская знать, сияя ожерельями, погонами, золотыми пуговицами, уже заняла весь партер и ложи-бенуар. Стоял тот ровный шум-говор, который не сразу смолкает даже при поднятии занавеса. Притушили свет. И вот, когда голубой занавес с изображением летящего амура взвился вверх и в зрительном зале посветлело от огней рампы, в партер вошли еще двое: впереди шла женщина в тяжелом бархатном платье цвета бордо, а за нею — короткий черный мужчина с лысиной вполголовы. И, пока они шли в проходе между рядами кресел, а затем усаживались в первом ряду, на них были обращены все бинокли и лорнеты. Уже старый музыкант Миллер отставил свою виолончель и взволнованно заговорил с женой о том, что его дому грозит бесчестье, а сдержанный шепот в зале все не прекращался.

— Кто это? — спросил я тихо свою соседку, даму с острым носом и тонкими губами.

— А вы не знаете? Каламбики со своей молодой женой. Жук и роза.

На сцене Вурм обхаживал неподатливого Миллера, Фердинанд и Луиза произносили страстные слова любви, но все это только скользило по поверхности моего сознания, не возбуждая никаких чувств: весь я был во власти одной назойливой мысли — отвратительная сделка состоялась. Мне хотелось подняться и уйти. И если я все-таки досидел до конца первого действия, то лишь для того, чтобы убедиться, действительно ли это была она. Да, это была она. Когда вспыхнули люстры и публика повалила из зала, поднялись со своих мест и эти двое. Теперь она шла от сцены к выходу с обращенным в мою сторону лицом, и я увидел ее всю — от пышно взбитых волос с горящей диадемой до бархатных туфелек с бриллиантовыми застежками. И тяжелый бархат платья, и дамская прическа, и бриллианты — как все это далеко от ее недавних еще девичьих нарядов. Но в побледневшем лице — все та же неизъяснимая прелесть, которая с детских лет вызывала во мне головокружение и сладостную истому. Как пьяный, я спустился по скользким мраморным ступеням и ушел из театра, оставив тех двоих досматривать спектакль о великой любви, чуждой пошлого расчета.

|

Уйти из театра оказалось куда легче, чем выбросить из головы и сердца то, что я увидел там. Я долго ворочался в постели и, как в ту ночь, когда мучительно обдумывал, отдать или не отдать драгоценную булавку ее владелице, встал, зажег лампу и принялся писать.

Я купил сегодня на галерку билет, чтобы посмотреть спектакль о прекрасной любви двух юных сердец.

Я не перечитывал письма. Вложил его в конверт таким, каким оно вылилось из моей души. А на конверте написал всего лишь два слова:

И оно дошло.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |