"Античная мифология. Энциклопедия" - читать интересную книгу автора (Королев Кирилл Михайлович, Лактионов А.)

Глава 1 «В КАЖДОМ ДЕЛЕ ПОЛАГАЙСЯ НА БОГОВ…»: от обожествления природы к торжеству упорядоченности[14]

По замечанию А.Ф. Лосева, формирование олимпийского пантеона совпало с окончательным переходом от матриархата к патриархату, поэтому на небе (на Олимпе) сформировалась божественная «патриархальная община» во главе с отцом-Зевсом. «Прежде он сам был и ужасным громом, и ослепительной молнией, не было никакого божества, к кому можно было бы обратиться за помощью против него. Теперь же гром и молния, равно как и вся атмосфера, стали не больше как атрибутами Зевса. Греки стали представлять, что от разумной воли Зевса зависит, когда и для каких целей пользуется он своим перуном. Характерно окружение Зевса на Олимпе. Около него Ника („Победа“) — уже не страшный и непобедимый демон, но прекрасная крылатая богиня, которая является только символом мощи самого же Зевса. Фемида… была страшным законом стихийных и беспорядочных действий земли. Теперь она воспринимается как богиня права и справедливости, находящаяся возле Зевса как символ его благоустроенного царства. Детьми Зевса и Фемиды являются оры — веселые, прелестные, благодетельные, вечно танцующие богини времен года и государственного распорядка, справедливейшим образом ниспосылающие с неба атмосферные осадки… Рядом с Зевсом также и Геба — символ вечной юности… Даже мойры — страшные и неведомые богини рока и судьбы, управлявшие всем мирозданием, трактуются теперь как дочери Зевса и ведут блаженную жизнь на Олимпе».

Классический олимпийский пантеон насчитывал двенадцать божеств — шесть мужских и шесть парных им женских: Зевс и Гера, Аполлон и Афина, Гефест и Афродита, Арес и Артемида, Посейдон и Деметра, Гермес и Гестия. Иногда к пантеону относили (как «небожителей») Диониса, Пана и «младших» божеств — Эйрену, Эриду, Муз, Харит и др., в том числе позднее причисленного к богам Геракла. У римлян олимпийским божествам греков соответствовали Юпитер и Юнона, Аполлон и Минерва, Вулкан и Венера, Марс и Диана, Нептун и Церера, Меркурий и Веста.

|

Дж. М. Стэдвик. Золотая ветвь (мойры за работой). Холст (ок. 1890 г.).

С формированием олимпийского пантеона на небесах и на земле воцарились стабильность и гармония и окончательно сложилась та «светлая и радостная» (Дж. Фрэзер) классическая мифология, которая стала основой европейской культуры.

Основой — быть может, самой глубокой — религиозного чувства человека античности было сознание таинственной жизни окружающей его природы. И не только жизни, но и одухотворенности; и не только одухотворенности, но и божественности. И это — первое, что требует объяснения для современного человека.

Слово «жизнь» следует понимать не в том смысле, в каком мы обычно противополагаем «живую» природу, т. е. органический мир животных и растений, «мертвой», т. е. неорганическому царству минералов. Для греческого сознания мертвой природы не было: она вся была жизнью, вся — духом, вся — божеством. Не только в лугах и лесах, в родниках и реках — она была божественна также и в колышущейся глади морей, и в недвижном безмолвии горных пустынь. Природа тождественна Гее, Матери-земле. Ей поклоняются среди белых скал; она «царица гор, ключ жизни вечный, Зевеса матерь самого» (Софокл).

|

Дж. Уотерхаус. Гилас и водяные нимфы. Холст (ок. 1890 г.).

Человек античности окружил себя и свою жизнь целым сонмом природных божеств, то ласковых, то грозных, но всегда участливых. И, что важнее, он сумел вступить в душевное общение с этими божествами, преломить их жизнь в своем сознании и влить в них живое понимание себя.

Из недр земли, из расщелины скалы бьет прохладный родник, распространяя зеленую жизнь кругом себя, утоляя жажду стада и их владельца: это — богиня, нимфа, наяда. Воздадим ей лаской за ласку, покроем навесом ее струю, высечем бассейн под ней, чтобы она могла любоваться на его зеркальной глади своим божественным обликом. И не забудем в положенные дни бросить ей венок из полевых цветов, обагрить кровью закланного в ее честь ягненка ее светлые воды. Зато, если мы в минуту сомнения и душевной муки придем к ней, склоним свое ухо к ее журчанию — и она вспомнит о нас и шепнет нам спасительный совет или слово утешения. А если то место, где она струит свои ясные воды, удобно для человеческого селения — здесь может возникнуть и город, и будет ей всенародная честь, всеэллинская слава. Такова Каллироя в Афинах, Дирцея в Фивах, Пирена в Коринфе. Будут каждое утро сходиться к храму наяды городские девушки, чтобы наполнить ее водой свои кувшины и потешить ее участливый слух своей девичьей болтовней, и будут граждане в ее очищающих струях омывать своих новорожденных детей.

Течет ручей, соединяется с другим ручьем, образует реку; тут представление ласки уступает уже место другому представлению — силе. Правда, больших рек Греция не знает, самые крупные из них — Пеней, Ахелой, Алфей, Еврот — не сравнить ни с Дунаем, ни с Рейном. Но все же в половодье и они могут произвести немало опустошений, набрасываясь на пажити и посевы, ломая встречные деревья со стремительным напором разъяренного быка. Их и представляли поэтому в виде быков или полубыков. Но все же их гнев был редким явлением, вызываемым обыкновенно нечестием граждан, творящих неправедный суд у себя на городской площади, прогоняющих Правду со своих сходов; в другое время это — благодетельные божества, орошающие своей влагой не только прилегающие луга и леса, но — благодаря отведенным каналам — и всю равнину; они поистине в малодождливой Греции «кормильцы» своей страны. За это им и честь воздается. Им строят храмы на удобных местах, приносятся жертвы; они призываются в государственных молитвах, и уже обязательно мальчики, достигшие возраста эфебов, посвящают им первую срезанную прядь волос. Таковы, помимо вышеназванных, Кефис для Афин, Исмен для Фив, Инах для Аргоса. Будучи кормильцами всей страны, они влияют таинственным образом и на человеческий урожай — к ним обращаются бездетные родители с мольбой о потомстве. Но речной бог не только в мирное время кормилец своих граждан, он и в военное был для них оплотом, притом не только физическим, но и религиозным. Как ни мала речушка Инах, все-таки спартанский полководец Клеомен, идя походом на Аргос, не решился переправиться через нее, когда бог реки после многих жертвоприношений не дал ему на это своего согласия.

Своим божеством живет и роща, — и притом не только как таковая, но и в лице отдельных деревьев. И здесь мы имеем нимф, древесных нимф, дриад; они счастливы тем, что их много: в лунные ночи они покидают свои деревья и сплетаются в хоровод под предводительством своей повелительницы, богини рощ Артемиды. Но божественно и одинокое дерево, если оно могуче и прекрасно — таков тот чинар на берегу афинского Илисса, под которым некогда отдыхали, по словам Платона, Сократ и Федр: «Как он раскидист и высок, этот чинар, как высок и тенист и растущий под ним агнец; он в полном расцвете теперь, наполняя все это место благовонием. И что за чудный родник течет под чинаром! Как холодна его вода — и ногам заметно. Куколки привешены и другие приношения — видно, здесь святыня нимф или Ахелоя».

|

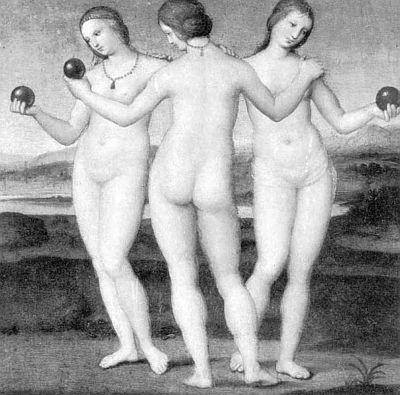

Рафаэль. Три грации. Холст (ок. 1500 г.).

За ласку надо платить лаской, а это ли не ласка — прохладная тень в знойную пору, приветливый шелест подвижных листьев, пение… если не всегда птичек, то хоть милых греческому сердцу цикад. Во всем этом чувствуется любовь; а где любовь, там и бог.

Но нимфы знают и другую любовь. Ведь роща, лес — это вечное, неустанное плодотворение, созидание той физической жизни, которой живет природа. И для эллина его нимфа — это неустанная оплодотворяемость, неустанная любовная игра с шаловливыми представителями оплодотворяющего начала леса, с сатирами, — а иногда и с тем высшим богом, который из верховного бога-творца и оплодотворителя у себя в Аркадии превратился для прочей Греции в бога-странника, ласкового и беспечного Гермеса. Это уже к смертным не относится… а впрочем, есть исключения. Бывает, что и смертный за свою красоту удостоится ласки божественной нимфы: рассказывают это, между прочим, про одного прекрасного пастуха, Дафниса. Не впрок пошла ему любовь богини: он осмелился изменить ей ради смертной, за что, слепец, и был наказан действительной слепотой. И когда в роще, на поляне находили младенца дивной красоты и силы — невежды терялись в догадках и сплетнях, но опытные старушки знали, что это дитя нимфы.

А выше и выше — на Гиметте, Пентеликоне — уже нет лесов и деревьев, туда только козы заходят щипать колючую зелень, пробивающуюся между белыми глыбами известняка. Там все чаще и чаще виднеются голые громады скал с их причудливыми выступами и пещерами. Это царство нимф-ореад, обитательниц горных пустынь. Там, в пещерах, они ткут свои тонкие, невидимые ткани, сопровождая песней работу; никто из смертных не дерзнет их подслушать и подглядеть, но станки можно видеть днем, войдя в их пещеру — разумеется, после надлежащей молитвы. Им приятны и другие знаки внимания — намащение елеем выступа скалы, прикрепление повязки, скромное жертвоприношение на алтаре у входа в пещеру. Они не останутся в долгу; кто же, как не они, бережет драгоценный источник, бьющий на вершине? Кто, как не они, не дает заблудиться козочке среди утесов?

|

А. Карраччи. Полифем и нимфа Галатея. Фреска (ок. 1595 г.).

Впрочем, нет: тут они действительно имеют соперника. Это — гость из Аркадии, сравнительно поздно приобщенный к сонму общегреческих божеств, причудливый дух — хранитель коз, козлоногий Пан. Если мы называем его «богом», то просто потому, что мы этим именем называем всякое могучее, бессмертное существо; на деле же мы прекрасно понимаем разницу между ним и великими олимпийскими богами. Позднее дурная совесть религии, порвавшей с природой и Матерью-землей, превратила его в беса; но мы его любим и уважаем, ласкового горного бога со звонкой свирелью. Правда, мы знаем за ним и немало причуд, даже не считая тех, о которых могли бы рассказать его соседки, нимфы-ореады. В полдень он изволит почивать (это — «час Пана»), и горе тому неосторожному пастуху, который вздумал бы в это время забавляться игрой на свирели. Как высунет потревоженный свою косматую голову из-за утеса, как рявкнет на всю гору — помчатся вниз по камням испуганные козы, сбивая с ног и друг дружку, и оторопевшего пастуха. Да, долго будет он помнить Пана и его «панический» страх!

Божественна земля, но божественно и море. Для эллина оно важнее, чем для какого-либо другого народа, даже приморского: оно ведь не просто омывает его побережья, оно любовно вливается в его землю бесчисленными заливами и проливами, освежая ее и создавая повсюду удобные пути сообщения. Зато и сроднились с ним эллины: каждый из них — прирожденный пловец и моряк. Велика поэтому честь, которую они воздают богу морей Посейдону и его супруге Амфитрите, обитающей глубоко под голубой гладью и властвующей надо всеми рыбами и крабами и прочими причудливыми и чудовищными жителями ее влажного царства. Все же Посейдон — не просто стихийное божество, он — почтенный член олимпийской семьи, и о нем у нас еще будет речь.

|

М. Кавальори. Посейдон и его колесница. Холст (ок. 1500 г.).

Непосредственно с морем связаны его нимфы, нереиды, «олицетворения ласковых морских волн», как некогда будут сухо и глупо говорить. «Олицетворения»! Никогда, конечно, не сподобятся эти люди увидеть воочию их самих, среброногих, как они резвятся в ясный день взапуски с дельфинами и сверкают своими золотыми кудрями по гребням волн. Это великая милость, но все же еще ничто в сравнении с той, которую они оказывают своим избранникам, подобно той Фетиде, которая осчастливила своей любовью Пелея и, богиня, родила ему прекраснейшего и доблестнейшего в мире сына, Ахилла. Об этом простому смертному мечтать нечего; он молит могучих богинь о счастливом плавании и не забудет воздать им установленную дань благодарности посвящением и жертвой.

Нереиды — нимфы моря; есть в нем, однако, и свои сатиры. Это тритоны, юноши с рыбьими хвостами. С ними лучше не заводить знакомства; они, как скажут те же умники, «олицетворения разъяренных волн». Бывает, заволокут тучи синеву неба, зловещей черною рябью подернется море — вдруг что-то вдали громко, протяжно загудит… Это тритоны дуют в свои раковины; это — наигрыш к предстоящей буре. Тогда, пловцы, долой паруса, налегайте на весла — и в то же время усердно молитесь и Посейдону, и нереидам, и спасителям на море, близнецам-Диоскурам. Будут услышаны ваши молитвы, засияют на обоих концах реи два слабых огонька — это они и есть, божественные Диоскуры, они предвещают вам спасение.

Есть, затем, в море и свой Пан: это — Протей, пастух стада причудливых морей и сам великий чудак. О его образе трудно говорить: он его меняет беспрестанно, подобно самому морю, но чаще всего это — просто морской дед. О его странностях знает его дочь Идофея — дочь не особенно почтительная, но зато ласковая для пловцов. Такова же и Левкофея, тоже морская богиня, некогда обиженная женщина Ино… Кое-где в Элладе справляются вакхические таинства в ее честь, но в Аттике она более известна из Гомера как добрая спасительница Одиссея.

|

П. Клодион. Нимфа.

Затем — кто испытывал неотразимость морских чар в ясный день, когда и солнце играет, и волна тихо плещет, и неудержимо хочется окунуться в эту голубую гладь, — тот знает тоже морское божество Главка. Есть еще другая тоска, роковая — когда тебя после долгой борьбы уже залили волны, и твои руки опустились, и в ушах звенит томный призыв к успокаивающей смерти. Это поют сирены на далекой пустынной скале, среди бушующих валов; не дай бог никому услышать их песнь!

И наконец, третья стихия — небо. Зовут его Ураном, но это имя не возбуждает в нас религиозного чувства. Богословы говорят, что его некогда выделила из себя предвечная Мать-земля, что он стал ее оплодотворяющим началом, произведшим с ней титанов и титанид, что под конец ей стало тесно от собственных порождений и по ее просьбе младший из титанов, Кронос, лишил своего родителя его оплодотворяющей силы — таков был первородный грех небожителей. Для нас эти домыслы необязательны; несомненный владыка неба — это Зевс, сын Кроноса. Его сущность далеко не исчерпывается его значением как бога природы, но здесь идет речь только о Зевсе-«тучегонителе», собирающем грозу на омраченном небе, о Зевсе-«громовержце», бросающем свой огненный перун на выступы земли, в высокие деревья и здания, во все слишком высокое, к вящему назиданию для смертных. Его прежде всего должно ублажать молитвой и жертвой… Жертвой! Но как? Небо — не земля и не море, его не коснется дарящая рука. Да, мы были бы вечно разобщены с царем эфира, если бы друг человечества, титан Прометей, не принес нам тайно небесного огня. Огонь стремится обратно в свою небесную обитель, он возносится к ней в виде летучего дыма — пусть же он унесет с собой и дым, и чад нашей жертвы. Огненная жертва — настоящая дань небесным богам.

В божественном небе божественны и его обитатели, и прежде всего, конечно, его великие светила, Гелиос-солнце и Селена-луна. О природе Гелиоса общепринятых убеждений нет. Многие думают и поныне, что это — божественный юноша, разъезжающий на золотой колеснице по небесной «тверди», и что тот ослепительный свет, который мы видим — именно сияние ее кузова. Загадкой является, как это он, заходя на западе, поднимается с востока; раньше думали, что он ночью совершает переезд обратно на восток по кругосветной реке Океан, но теперь достаточно удостоверено, что он вместе с прочими светилами погружается под горизонт и во время нашей ночи освещает обитель блаженных на отвращенном от нас облике нашей земли. Для нас Гелиос прежде всего — бог очищающий; как его ярые лучи обезвреживают своей палящей силой всякий тлен, так и его дух разгоняет всякую скверну, всякое наваждение ночных страхов. Мы встречаем его приветствием и молитвой при восходе и рассказываем ему привидевшиеся нам тревожные сны, чтобы он очистил от них нашу душу.

|

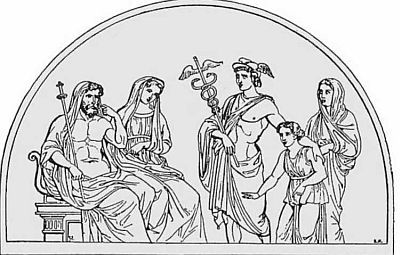

Гера и Гелиос. Иллюстрация к «Сказаниям Ливия» (1885 г.).

Селену мы уважаем и любим за то, что она освещает нам ночи своим ласковым светом; по ней мы считаем дни нашей жизни, исправно начиная каждый месяц с новолуния и кончая им же. Он распадается поэтому на время растущей, время полной и время ущербной луны — приблизительно по десяти дней. Влюбленным предоставляется, сверх того, поверять ей свои радостные и горестные тайны: она, добрая, не откажет им в совете. О дальнейшей ее силе можно спросить колдуний, особенно фессалийских, которые своими песнями умеют сводить Селену с ее небесной стези и заставлять служить своим чарам, это — область нечестия, справедливо преследуемого в благоустроенных государствах.

|

Н. Пуссен. Селена и Эндимион. Холст (ок. 1650 г.).

Полно чудес ночное небо… Вот «вечерняя звезда» Геспер, прекраснейшая из звезд, «сопрестольница Афродиты» — почему, знают те же влюбленные. Вот семизвездие Плеяд; это как бы небесные нимфы. Они как «голубицы» приносят Зевсу амброзию; они же и прекрасные богини, дочери титана Атланта, супруги богов, как та Майя, которая родила Зевсу Гермеса на вершине Киллены. Вот Большая Медведица, в нее Зевс обратил свою избранницу, нимфу Каллисто, которую перед тем ревнивая Гера превратила в дикое четвероногое того же имени. Не понравилась небесной царице эта почесть, оказанная ее сопернице, и она выговорила у бога кругосветной реки Океан, чтобы он не разрешил ей освежать себя погружением в его светлые струи. Вот Арктур, или Боот: он приставлен охранять Медведицу. Вот Орион: это страстный любовник, осмелившийся посягнуть на Артемиду. И много, много таких рассказов ходит про значение таинственных фигур, в которые собираются небесные звезды; но все это — «поэтическая религия», скорее игра воображения, чем предмет веры. Исключение составляют только небесные Близнецы — Диоскуры, Кастор и Полидевк: когда после морской бури тучи разрываются и на лоскутке ночной синевы показывается приветливый свет этих двух звезд — пловец с горячей благодарностью возносит к ним свои руки: он спасен этим появлением своих всегдашних заступников.

Говоря о небесных явлениях, нельзя умолчать и о ветрах: они тоже божественны. Их различают по направлению и соответственно характеризуют: «загорный» ветер Борей приносит стужу, но зато разгоняет тучи; в Аттике он пользовался особым почетом, так как дул из Фракии, на которую у этого государства были особые политические виды. Его противник, Нот, дует с раскаленных пустынь Африки и, проносясь над морем, забирает с собой его влагу, которую и опускает в виде дождя. Западный, Зефир, в Греции не имеет обязательно того значения весеннего ветра, которое ему придали римляне; это, скорее, — ветер страстный и бурный, так же, как и его противник, восточный Евр. Повелевает ветрами Эол; сам Эол не бог, но боги ему подвластны.

|

Нот. Иллюстрация к «Словарю античности» (1895 г.).

|

Зефир. Иллюстрация к «Словарю античности» (1895 г.).

С римской религией в ее древнейшем виде мы знакомимся по списку праздников, который составлен был еще в то время, когда ни одно греческое божество не получило места среди римских. Первое место занимают в нем праздники Юпитера и Марса, затем идут праздники земледельческие и винодельческие, за ними уже пастушеские: приносились жертвы кормилице-земле, богине плодородия Церере, богине размножения стад, божеству изобилия, Юпитеру как покровителю виноделия, покровителю стад, совершались праздники в честь морских богов, в честь Тибра, в честь бога огня Вулкана, наконец, справлялся ряд домашних праздников: богини дома Весты, Пенатов, умерших и т. д.

В то время как греки представляли себе всякое божество личностью, наделяли его ярко определенною индивидуальностью и около каждого бога создавали целый цикл глубоких и поэтических мифов, римляне старались выяснить себе все сколько-нибудь значительные явления, действия, свойства и затем, признав за каждым из них своего бога, стремились только узнать, как именно к этому богу обращаться, чтобы вернее и легче склонить его на свою сторону. Римская религия была отмечена характером задушевности и искренности, но не отличалась возвышенностью, идеальных элементов в ней немного, совершенно чуждо римлянам и обожествление героев. Идея, что земные преступления суть проступки пред божеством и что божество примиряется только с наказанием преступника, была распространена и у римлян, но человеческих жертвоприношений, общих другим народам, у них не было — только слабые следы таких жертвоприношений можно видеть в некоторых примерах казни уже обвиненных преступников и в тех случаях, когда в битве какой-нибудь великодушный человек бросался на верную смерть, которая должна была привлечь на сторону его войска милость богов.

Римская религия была основана главным образом на привязанности к земным благам и уже в гораздо меньшей степени на страхе пред грозными силами природы. Боги внушали римлянину и страх, но не тот, который охватывает душу при мысли о всемогущей природе или вседержащем божестве. Римлянин искал от своих богов помощи, но прежде всего помощи в своей действительной, трудовой жизни. Римлянин как бы вступал в договор с божеством и ждал, что боги будут к нему благосклонны в каждом случае, когда он со своей стороны точно и добросовестно исполнит пред ними свои обещания и обязательства. Римлянин и старался их исполнить, но и тут он оставался точным и деловитым: ни излишняя роскошь богослужения и жертвоприношений, ни излишняя фантазия в поклонении не были в духе римлян.

Для исполнения всего нужного по отношению к богам у римлян издревле существовали жрецы и особые их коллегии для служения Марсу и Юпитеру — «Марсов возжигатель», «скакуны», «куриальные возжигатели» и «возжигатели Юпитера», получившие впоследствии первое место. Наряду с жрецами у римлян существовали еще авгуры, понтифики, фециалы: это были совершенно самобытные латинские учреждения, представлявшие собою коллегии сведущих людей, специально занятых общими богослужебными порядками, изучением способов, как лучше всего сноситься с богами, понимать их волю и знамения. Эти люди не служили богам, не приносили жертв, но они учились истолковывать, что предвещают те или другие явления, наблюдавшиеся при жертвоприношении; когда угодно божеству начало того или другого предприятия. В частности, авгуры занимались гаданием по полету птиц, понтифики были хранителями точных знаний — мер, весов, счисления времени, почему впоследствии на них было возложено вообще наблюдение за богослужебными порядками, фециалы хранили международные договоры и законы. Ни один жрец, ни один понтифик не мог никогда претендовать на какое-либо значение в делах управления, они могли советовать лишь тогда, когда их спрашивали, и были обязаны наравне со всеми гражданами повиноваться должностным лицам.

|

Юнона с диадемой. Мрамор (ок. 200 г. до н. э.).

Римская религия, в противоположность греческой, не только не содействовала развитию художественной и философской деятельности, но подавляла их. Неолицетворенные римские боги не нуждались в художественных изображениях, и когда такие изображения появились, они были встречены первое время с осуждением. Отсутствие всякого творчества, всякой фантазии в сфере религиозной было причиной, что и впоследствии фантазия не развивалась и римская поэзия и римская философия никогда не поднялись над уровнем посредственности. Но римская религия именно потому, что была низведена к обыденным понятиям, была для всякого понятна и доступна. Она удовлетворяла глубоким духовным потребностям простых людей и благодаря своей простоте и наивности держалась твердо даже и тогда, когда греки утратили всякую веру, разрушенную тем самым развитием наук, искусств и философии, которое было призвано к жизни прежде всего творчеством в области религии. Насколько греки остаются недосягаемым образцом всестороннего развития человеческого духа — настолько римляне велики строго самобытным развитием своего духовного уклада. Римская религия не была исключительна и не препятствовала усвоению и чужих богов: уже в самой глубокой древности у римлян распространилось поклонение разным латинским богам, а затем и греческим — Аполлону, Гермесу, Геркулесу, Асклепию, Артемиде-Диане.

|

Статуэтка бога Лара. Бронза (I в. н. э.).

И если читатель утомился, присматриваясь к отдельным частям этой божественной природы, пусть он теперь соберет свои впечатления, пусть сосредоточит свое чувство благоговения на двух великих господствующих началах — отце Зевсе и матери Земле. В них основной, изначальный дуализм греческой религии. Там — оплодотворяющая, здесь — оплодотворяемая сила; их влечение друг к другу — та предвечная святая любовь, тот Эрот, который создал всю жизнь живого мира, первообраз и оправдание также и человеческой любви.

так защищает Афродита у Эсхила смертную любовь к Линкею Гипермнестры, нарушившей строгий наказ своего отца. Да, небо оплодотворяет землю — светом и дождем; оно — вечно мужское, она — вечно женское начало. Греческий язык вполне отчетливо выразил это отношение — у него υρανοσ мужского, γαία женского рода — гораздо отчетливее, чем латинский (coelum — ср. р.) и славянский (небо — ср. р.); хотя, с другой стороны, «земля» во всех индоевропейских языках женского рода. И если что-либо способно доказать непостижимость египетской религии для нашего чувства, то это то, что там, наоборот, земля — бог, а небо — богиня. Почему, однако, Эсхил называет мировым оплодотворителем Небо (Урана), а не Зевса? Он мог смело назвать и последнего: и индийские, и латинские, и германские аналогии доказывают нам, что первоначальное значение имени Ζευσ и есть «небо».[16] Когда-то дуализм Зевса и Земли чувствовался особенно сильно в греческой религии; на нем основаны ее древнейшие и прекраснейшие мифы, и еще знаменитый догмат Сивиллы в Додоне признает его:

Но как для непосредственного чувства человека родившая и вскормившая его мать физически ближе, чем косвенный виновник его жизни, отец — так и из обоих космических родителей жизни отец рано одухотворился, в непосредственной близости к сознанию людей пребывала только она, мать-земля.

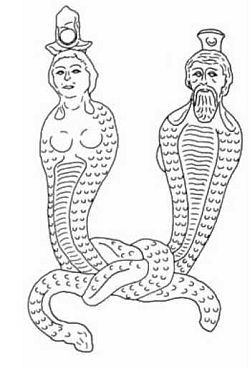

Она древнейшая в сонме олимпийских богов; много храмов построила ей Греция, просто как Матери (Μετερ) — в Афинах, в Олимпии — задолго до того, как из Малой Азии был принесен культ родственной, но все же варварской богини, Великой матери богов, или Кибелы. Изображали ее полногрудой женщиной материнского облика, лишь верхней половиной своего тела возникающей из своей родной стихии.

И эллин питал истинно сыновние чувства к этой своей родительнице и кормилице — и любовь, и почтение — в такой степени, которая непостижима для сознания современного человека. Конечно, и мы способны пойти в бой за родную землю; но что этот «физический патриотизм» в сравнении с тем, который воодушевлял эллина при мысли о его матери-земле, с тем, который нашел себе выражение в дивных стихах Эсхила:

|

Богиня-мать. Малоазийская статуэтка (I тыс. до н. э.).

Земля — это больше, чем народ, ибо она — зародыш жизни всех потомков ныне живущего народа. Эллину этот глубоко правильный и благодетельный догмат был дан его непосредственным религиозным чувством.

Удивительна ли после этого та гордость, которую испытывали афиняне при мысли, что они «автохтоны», т. е. что их предки были в буквальном смысле рождены той землей, которую они поныне населяют? Эта мысль обязательно встречается в каждом хвалебном слове в честь Афин, и в стихах, и в прозе — видно, как она была дорога гражданам Аттики. И не случайно был афинянином и тот мыслитель, который облек ее в форму философского учения, — правда, распространяя ее на все человечество, — Эпикур. Мать-земля теперь уже отражалась, она более не производит ни людей, ни других живых существ, кроме низких пород. Но в пору ее плодовитой молодости было иначе: тогда она произвела и первых людей непосредственно из своего лона. И тотчас после этого акта рождения в ней произошло то же явление, что и в теле родительницы-женщины: избыток соков обратился в молоко, повсюду возникли бугры, из которых полились живительные струи для новорожденного.

И понятно также, что под любовной опекой своей матери, окруженный ее участливыми детьми, эллин никогда не чувствовал себя одиноким: он не знал того безотрадного чувства покинутости, которое так часто испытывает современный человек как заслуженную кару за свою неблагодарность и свое нечестье. Приведем один пример среди многих. Напомним участь Филоктета. Брошенный своими товарищами на пустынном острове Лемносе, хромой, с вечной болью незаживающей раны в ноге — казалось, что могло быть несчастнее? А между тем посмотрите, как он после десяти лет томления в этой пустыне с ней прощается — причем понимать каждое слово следует бесхитростно, в его буквальном смысле.

Но это чувство осиротелости было только одной карой матери ее отступникам-сынам; страшнее была другая.

Прямою противоположностью эллинам был древний Израиль. Ведомый богом Саваофом, он пришел чужестранцем и завоевателем в свою «обетованную страну». Он не знал сыновних отношений к этой земле, которая никогда не была ему матерью — ее населяли злые духи. И это свое властное, хищническое отношение к земле он привил и тем религиям, которые отчасти от него пошли, христианству и исламу; земля из матери стала рабой — покорной, но и мстительной. Правда, христианство еще не дерзнуло быть палачом земли — слишком могуч был в нем другой, античный корень. Но поистине ужасным было опустошительное действие ислама. Пусть читатель справится в античных источниках, какими цветущими землями были в эпоху греко-римской культуры Малая Азия, «страна пятисот городов», Сирия, северная Африка — и пусть он вспомнит, чем они стали теперь. Поистине эта огромная область «богом сожжена»; античные боги ее любовно берегли.

Деметра Элевсинская, мать Коры, владычица таинств — кем была она с точки зрения той религии природы, которая, если не совпадала вполне с древнегреческой религией, то, во всяком случае, составляла значительную ее часть? Вдумчивый эллин несомненно ответил бы: «это — мать-земля», — как это и сделал Еврипид устами своего пророка Тиресия:

Но это толкование, как и вообще религиозные толкования в Древней Греции, не было обязательным, и какой-нибудь другой богослов мог бы оспорить его довольно вескими соображениями, ссылаясь и на миф, и на земледельческий характер культа. В мифе Земля тоже выступает, но, скорее, как противница Деметры: это она производит, «угождая Аиду», тот волшебный нарцисс, обладание которым отдает Кору похитителю; а если отождествлять мать-землю с Реей, матерью и Деметры, и Аида, и самого Зевса — как это делали многие, — то ведь и Рея выступала в мифе отдельно, как примирительница в споре своих детей. Земледельческий же характер культа заставлял видеть в Деметре богиню хлебопашества, т. е. той человеческой деятельности, которая насиловала мать-землю, заставляя ее против своей воли служить человеку своими дарами.

|

Аид, Персефона и психопомп Гермес. Иллюстрация к «Словарю античности» (1895 г.).

На деле греческая религия переросла старинную религию природы, почему Деметра и оставила далеко за собой тот символический образ, с которым она некогда была тождественна; но все же он и впредь оставался ей родственным. Мы стали бы бесплодно тратить время, стараясь разобраться в том, в чем уже эллины цветущей эпохи разобраться не могли; здесь достаточно будет отметить, что Деметра сознавалась как богиня, если не обязательно тождественная с матерью-землей, то, во всяком случае, родственная и поэтому тяготеющая к слиянию с нею.

Но мы должны пойти дальше: даже символический образ Матери-Земли не един, даже он существует в мифах и, в особенности, в культах в двух, так сказать, ипостасях: как Мать и как Земля. Понятно, что эти две ипостаси и подавно сознаются как родственные и поэтому тяготеющие к слиянию; но все же и мифы, и культы их разъединили. Мы здесь оставляем пока в стороне Землю, всецело коренящуюся в религии природы; займемся только Богиней-матерью. Ее культ принадлежит к самым запутанным проблемам древнегреческой религии. С одной стороны, мы должны различать чисто греческую Богиню-мать; ее нам представляет уже доисторическая критская культура II, если не III тысячелетия: это — женская фигура на вершине горы с копьем в руке, по обе ее стороны стоят львы, вблизи — символы критского Зевса, перед ней — адорант в экстатической позе. Так как Крит и позднее считался родиной Зевса и местом культа его матери Реи, то соблазнительно присвоить это имя безыменной, как и все доисторические фигуры, древнекритской богине львов, особенно, если согласиться с тем, что само имя Реи означает «горную» богиню; но этим создаются известные трудности. Эта Богиня-мать, но не под именем отличаемой от нее Реи, и в раннее историческое время пользовалась культом в Греции; в Афинах, как и в Олимпии, ей были посвящены старинные храмы, Μετροα, из коих афинский служил государственным архивом, и благочестивый Пиндар выстроил ей капище у своего дома, в котором он чествовал ее вместе с божествами природы, Паном и нимфами.

От греческой Богини-матери мы должны отличать азиатскую, чтимую в Греции и греками под тем же именем. В самом чистом, но именно азиатском виде, ее культ правился в Пессинунте, в той области анатолийской Фригии, которая в III в. была занята пришлыми галльскими племенами; но на религиозном сознании коренной Греции этот азиатский образ с окружающим его своеобразным культом долгое время действовал не непосредственно, а через свои сильно эллинизованные претворения в греческой Азии. С чрезвычайной опаской подходим мы к этому вопросу: свидетельства о культе матери в греческих колониях Анатолии многочисленны, но очень лаконичны. Они большей частью устанавливают только наличие в данной общине нашего культа, ничего не говоря ни о его характере, ни подавно о его филиации с пессинунтской матерью, с одной стороны, и с ее культами в коренной Греции, с другой. Оставляя в стороне тернистый и неблагодарный путь культо-исторического и культо-топографического исследования, которому здесь не место, ограничимся общей характеристикой религии этой азиатско-греческой матери, средней между чисто греческой и чисто азиатской — той, которую знала коренная Греция V и IV вв.

Эта азиатско-греческая мать, называемая иногда, подобно своему пессинунтскому первообразу, Кибелой, представлялась все превосходящей по своему могуществу богиней, как и подобало той, которая родила Зевса; это к ней относится молитва хора в «Филоктете» Софокла:

Таинственный символ заклания быка — точнее, растерзания быка львом — проходит через всю греческую религию от ее зародышей до позднейших времен, поскольку она находилась под азиатским влиянием; что он означает здесь, тщетно спрашивать — это было одной из тайн мистического культа. Непосвященные знали только, что торжествующий над быком лев сам был покорен Великой Матери: прирученный, он ластился к ее ногам, смирно лежал на ее коленях, — но еще чаще пара или четверка этих хищников везла колесницу, на которой разъезжала их повелительница — Одна? В Греции — да; но если она и сидела в недостижимом величии, одинокая, на своей чудесной колеснице, то ее окружали демонические прислужники — корибанты. Кто они — опять тщетно спрашивать; их роль напоминает роль сатиров в оргиастическом культе Диониса: но в то время как наше почтение к божественности сатиров приправлено доброй долей насмешливости, по отношению к корибантам никакой юмор неуместен: их впечатление — безумие и ужас. Не обрадуется тот, кого в безлюдии встретит Царица гор со своею шумною свитою корибантов: не скоро вернется к нему спугнутый их внезапным появлением разум. Правда, и здесь «ранивший исцеляет»: чтобы вылечить обезумевшего, прибегали к помощи корибантов. Сами они, конечно, на зов не являлись; их заменяли «корибантствующие», смертные жрецы или священнослужители Великой Матери. Обступив связанного и осененного покровом больного, они плясали вокруг него, сопровождая свою пляску оглушительной музыкой на кимвалах и тимпанах. Эта дикая пляска должна была вызвать в больном искусственный экстаз, а затем, по охлаждении пыла, вместе с этим новым безумием его покидало и прежнее — так, по крайней мере, надеялись.

|

Тавроболия. Роспись на греческой амфоре.

Этой надежде культ Великой Матери был обязан значительной частью своей популярности. Как видно из сказанного, он был экстатическим: «оргии» Великой Матери упоминаются в литературе. Были ли они оргиями также и в нашем смысле слова? Об этом знали точнее справлявшие их, но слава их была не безукоризненна, и законодательница пифагореизма Финтия не допускала для порядочных женщин участия в мистериях Великой Матери. Действительно, оргиастический культ был в то же время и мистическим, т. е. участие в нем обусловливалось предварительным посвящением; это его сближало, с одной стороны, с элевсинским, с другой стороны — с дионисийским. С первым он разделял особу центральной богини, нередко отождествляемой с Деметрой; но больше точек сближения было со вторым. Уже упоминалось о сходстве корибантов с сатирами; но и весь оргиазм, весь орхестически-музыкальный элемент был общей чертой обоих культов. Еврипид полагал даже, что тимпаны от культа Матери попали в культ Диониса; и действительно, там они были исконны. Сама Мать часто изображается с тимпаном в руке.

Прибавим, раз речь зашла об изображениях, что она изображается сидящей на престоле; легко понять происхождение этого воззрения от представления о ней как об обожествленной Земле. Во всяком случае, это сидение и этот престол для нее характерны; посвященные ей обрядовые песни называются «престольными»: таковые для нее сочинял Пиндар, тот самый, который основал ее культ у себя в Фивах. На то же родство с обожествленной Землей указывает и ее головной убор — цилиндрический сосуд, первоначально — хлебная мера, характеризующий ее как богиню плодородия и урожая. Из этого сосуда развился со временем стенной венец; мать Кибела стала богиней-покровительницей укрепленных городов.

Таковы положительные черты, отличающие эту азиатско-греческую Кибелу, с одной стороны, от чисто греческой Матери, с другой — от чисто азиатской; на практике пограничная линия не везде проходила достаточно четко. Зато одна отрицательная черта резко отличает греко-азиатскую Кибелу V–IV вв. от ее пессинунтского первообраза; это — отсутствие рядом с ней ее пессинунтского спутника, Аттиса. Огромное значение этой разницы станет для читателя ясным, когда он познакомится с этой культовой личностью и с той своеобразной обрядностью, которая с нею сопряжена.

Но до Пессинунта нам еще далеко; вступая на почву Анатолии, мы первым делом сталкиваемся с культами Матери в ее прочно эллинизованной части, и прежде всего — в Троаде. Вышеприведенная молитва Софокла обращена именно к троянской Матери, хотя поэт и называет ее имя рядом с именем золотоносной реки, омывающей лидийскую столицу Сарды. И здесь нас положительно дразнят совпадения с далеким Критом, не объясняемые сколько-нибудь ясными для нас путями культового общения между обеими странами. Возвышающаяся над Троей гора Ида дала имя «Идейской матери»; но Иду, и притом в культовой близости с матерью-Реей, имеем мы и на Крите. Там — корибанты, здесь — куреты, тоже демонические существа, заглушавшие некогда своей шумной пляской и музыкой крик новорожденного Зевса; разницу между ними установить можно, но факт тот, что уже древние их отождествляли. Критскую мать зовут Реей, и она, как «Зевеса матерь самого», заняла прочное место в генеалогиях; положим, имя Реи для Идейской матери в Трое непосредственно не засвидетельствовано. Но, во-первых, если мы правильно истолковали это имя как «горная», то оно уже заключено в имени Идейской, так как Ида означает именно «лесистая гора» или «нагорный лес». А во-вторых, мы встречаем его в римском отпрыске Идейской богини в Трое, матери близнецов-основателей, Реи Сильвии: ведь и «Сильвия» — не что иное, как перевод греческого Ιδαια, «лесная».

Но вот что еще более поражает: Идейская мать, пусть не Рея, но зато Кибела, согласно свидетельствам греков исторической эпохи — главная богиня Трои; казалось бы, она должна была быть главной покровительницей своего народа в его борьбе с пришлым врагом. Об этой борьбе повествует «Илиада» — и вот, «Илиада» совершенно умалчивает об Идейской матери. Как это объяснить? Должны ли мы допустить, что культ Матери на Иде или под Идой, еще неизвестный Гомеру, был введен в эпоху, отделяющую его от V в.? Но ведь эта эпоха была эпохой усиленной эллинизации анатолийского побережья; возможно ли, чтобы результатом этой эллинизации было введение на Иде азиатского культа, между тем как в гомеровскую эпоху там нераздельно царили боги греческого Олимпа?

Последнее обстоятельство и дает нам, думается, ключ к разгадке. Гомер был великим эллинизатором: как он, лишь скрепя сердце, удерживает местами имя троянской реки Скамандр, оставшееся за нею и поныне, и предпочитает на «языке богов» называть ее Ксанфом, так он, мы можем быть уверены, и троянских богов представляет под их принятыми в Греции именами. С какими же греческими богинями отождествлялась азиатская Мать? Мы можем назвать даже нескольких. Во-первых, Деметру, что после сказанного неудивительно; это отождествление произошло в Кизике, мистерии которого были слиянием элевсинских мистерий с мистериями Великой Матери. Но Деметры Гомер почти не знает; о причинах много спорят, но факт несомненен. Во-вторых, Артемиду; уже давно установлено, что недевственная «великая Артемида Эфесская» — лишь греческая перелицовка местного материнского божества. Артемиду Гомер знает, и притом в ряду сочувствующих Трое богов, но особенно он и ее роли не выдвинул. — Наконец, в-третьих, Афродиту; с нею отождествлял азиатскую Мать историк Харон из Лампсака, что для нас особенно драгоценно ввиду близости Лампсака и Трои. И, конечно, внимательный читатель Гомера не станет сомневаться, что это и есть искомое божество: никто так любовно, так страстно не заступается за обреченный город, как именно она.

Итак, Афродита — Мать? И Мать Идейская? Да, именно Мать — мать Энея, прежде всего, того Энея, который пережил Трою и стал царем-родоначальником Энеадов, сначала под той же Идой, а затем и в других местах, кончая Римом. И именно на Иде; об этом нам расскажет другой Гомер — автор Гомеровского гимна только что названной богине.

|

Афродита Книдская. Римская копия статуи Праксителя. Мрамор (ок. 340 г. до н. э.).

Не будем только требовать от него особой глубины религиозного чувства: Афродита в его эпоху неизбежно наводила людей на игривые мысли. Да что людей! Самого владыку Олимпа не пощадила она, внушая ему предосудительную страсть то к той, то к другой женщине, на великое огорчение его божественной супруге Гере. Это ей, однако, не сошло безнаказанно: Зевс ее самое заставил испытать такую же участь:

признавая в ней, несмотря на перелицовку, очевидно, не только Афродиту, но и исконную усмирительницу львов. Анхиза она нашла вдали от других пастухов, занятого игрою на кифаре. Он сначала, руководимый верным чувством, принял ее за богиню, но она его разуверила: нет, она дочь Отрея-фригийца, научившаяся говорить по-троянски от своей троянской няни; Гермес ее вырвал из хоровода подруг, чтобы она стала женой его, Анхиза, и родила ему дивных детей. И свершилось заветное дело, согласно страстному желанию обоих:

|

Ф. Буше. Венера в кузнице Вулкана. Холст (1757 г.).

Афродита утешает его; не будет ему вреда ни от нее, ни от других, так как он любезен богам. Сына, которого ей предстоит родить, она отдаст на воспитание нимфам и через пять лет приведет к нему; но пусть он никому не говорит, кто его мать, иначе Зевс поразит его своим перуном. — Здесь гимн кончается, или, вернее, обрывается; кто его продолжал, мы не знаем, но разумеется, Анхиз не соблюл запрета той, которая удостоила его столь неслыханной милости: за кубком вина он разболтал тайну и был наказан, согласно предостережению. С этой поры он — тот расслабленный старец, которого представил Вергилий во II и III песнях своей «Энеиды».

После падения Трои Эней, сын Анхиза и Афродиты, согласно местному преданию, остался в Троаде под Идой; там и царствовали его потомки, а при них расцвел и культ их богини-родоначальницы, которая вне горизонта гомеровской поэзии, разумеется, сохранила свое исконное имя Матери — Матери Идейской, пожалуй, и Кибелы. Священным мифом этой Матери была ее любовь к пастуху Анхизу и его расслабление; кто этот Анхиз? Этимология на греческой почве (от ανχηι «близко») ничего не объясняет, и ученые, скорее, склонны признать ее «народной этимологией», само же имя — приспособленным к греческой речи фригийским именем. Как же оно звучало по-фригийски? Быть может, и на этот вопрос удастся ответить.

Поселки Энеадов под Идой влачили, по-видимому, довольно жалкое существование в раннеисторическую эпоху, и Идейская мать нам известна гораздо лучше из упоминаний греческих поэтов, чем по непосредственным свидетельствам о ее местном культе. Но не очень далеко от разрушенной Трои, на Пропонтиде, лежал довольно значительный ионийский город Кизик, о котором уже дважды была речь в нашем изложении. Он славился, во-первых, как один из анатолийских центров элевсинского культа Деметры; рассказывали, что Зевс дал его Коре в приданое по случаю ее свадьбы с Аидом, похитившим Кору именно здесь; о ее мистическом имени как Спасительницы уже говорилось. Этот культ элевсинских богинь в Кизике тем более замечателен, что для Милета, его метрополии, он вовсе не засвидетельствован; придется допустить, что он был занесен туда в историческое время прямо из Элевсина, через одного из, по-видимому, многих предшественников вышеупомянутого Мефапа.

|

Лорд Дейтон. Елена на стенах Трои. Холст (1880 г.).

Причину его занесения нам объяснит, быть может, наличность в Кизике культа Великой Матери, о котором вскользь было упомянуто выше. В его исконности не может быть сомнения: его учреждение приписывается самому Ясону, посетившему со своими аргонавтами эту страну фригийских долионов, задолго, разумеется, до основания в ней города Кизика. Это обстоятельство заставляет внимательнее отнестись к кизикским мифам об аргонавтах; правда, древнейший источник — Аполлоний Родосский (III в. до Р. X.), но на его добросовестность положиться можно. Итак, рассказывается, что аргонавты на пути в Колхиду заехали в страну долионов на Пропонтиде и были радушно приняты ими и их молодым царем Кизиком, сыном Энея и Энеты (двойное созвучие с именем сына Анхиза и Афродиты-Матери на Иде). Все же, вследствие рокового недоразумения между обеими дружинами, возникла битва, в которой пал молодой царь. Ясон с аргонавтами должным образом почтил память погибшего, учредил годичное траурное празднество в его честь, и по этому поводу, можем мы добавить, соединяя две разрозненные у Аполлония ветви предания, учредил также культ Великой Матери, грозной владычицы безумия. Точно так ведь тот же Ясон на Лемносе искупил страшный «лемносский грех» женщин-мужеубийц учреждением у них мистерий кабиров, о которых речь была выше. Нельзя ли, кстати заметим, предположить, что и кизикский культ Великой Матери принял в себя кабирический элемент?

|

Ж. Реньо. Суд Париса. Холст (1820 г.).

Связь культа героя Кизика с культом Матери нам кажется несомненной: они объединяются личностью мифического основателя Ясона. А если так, то интересно, что рядом с Матерью почитается и юный герой, погибший во цвете лет, и почитается плачем. Кизиком он называется, разумеется, только здесь, в том городе, который якобы был назван в его честь: его исконное имя, как спутника Великой матери, должно было быть другим.

Об этом кизикском культе Матери мы еще нечто узнаем и притом для нас очень интересное. Скиф Анахарсис, рассказывает Геродот, «объездив значительную часть земли и усердно приобщившись ее мудрости, возвращался в свою родную Скифию. Плывя через Геллеспонт, он останавливается в Кизике. Случилось, что как раз тогда кизикцы очень торжественно справляли праздник в честь Матери богов; и вот Анахарсис дал Матери обет, что если он здравый и невредимый вернется на родину, он справит в честь нее торжество по тому же уставу, по какому его справляли кизикцы, и отпразднует панихиду (т. е. „всенощную“). Когда, поэтому, он вернулся в Скифию, он удалился в так называемую Лесную (а это местность близ Ахиллова ристалища, и она изобилует всякого рода деревьями) — удалившись туда, он справил богине празднество во всей его полноте, имея в руке тимпан и увешавшись священными изображениями. Но вот один из скифов подсмотрел, что он делает, и донес царю Савлию; тот явился сам и, увидев, что Анахарсис действительно делает то, что про него говорили, убил его выстрелом из лука».

Греческий историк приводит это предание в доказательство нетерпимости, с которой скифы относились к чужестранным, особенно же к греческим, обычаям; мы бы его охотно спросили о другом. Был ли кизикский культ Матери мистическим? В пользу этого говорит аналогия, затем таинственность, с которой его справляет Анахарсис в Скифии (хотя тут возможно и другое объяснение), тимпан и священные изображения. Правда, пришлось бы допустить, что скифский путешественник в свою краткую и, по-видимому, случайную побывку в Кизике дал себя посвятить; но это вполне возможно. На приобщение кабирических элементов указывает одна подробность: обет Анахарсиса на случай невредимого возвращения домой — а возвращался он морем; мы знаем, что кабирические мистерии обещали посвященным именно счастливое плавание на море; этому обстоятельству они и были обязаны своей популярностью среди моряков. И еще хотели бы мы узнать, в каких отношениях находился этот мистический культ Матери с мистическим же культом Деметры и Коры; что заставило кизикцев, уже обладавших первым, еще послать в Элевсин за вторым? На этот вопрос мы никакого ответа не получаем и должны удовольствоваться самим фактом существования обоих. Деметра и траур по Коре — Великая Мать и траур по Кизику: там — воссоединение и «лучшая участь», а здесь?

Еще отметим, что и кизикская мать, подобно Идейской, была «горной»: она так и называется Идейской также и в Кизике (а насколько это считалось важным, видно из того, что Анахарсис в Скифии, где гор нет, справлял свое празднество в «Лесной»), но еще популярнее было ее прозвище «Диндимена», по имени горы Диндима, возвышающейся над Кизиком. Так же называлась и пессинунтская гора; ясно, что и имя горы вместе с самим культом было занесено в Кизик из Пессинунта, вероятно, задолго до основания там греческой колонии. Но если так, то как же могло явиться предание, что культ был учрежден Ясоном? Очень вероятно, что этот «Ясон» был не столько учредителем самого культа, сколько соединителем с ним тех кабирических элементов, о которых была речь; недаром Аполлоний причиной учреждения выставляет бурю, мешавшую отправлению аргонавтов. Другими словами, в «Ясоне» придется признать первого пророка-эллинизатора пессинунтского культа… А вторым, быть может, был тот, который перенес в Кизик культ элевсинской Деметры? Быть может; догадка дозволена, не следует только выдавать ее за факт. Мы еще не кончили нашего изложения; возможно, что в дальнейшем некоторые вопросы получат и более определенные ответы.

|

Афродита и Пан. Мрамор (III в. до н. э.).

И вот, наконец, мы в Пессинунте; от Матери-Афродиты и Матери-Деметры переходим к их первообразу, к Матери-Кибеле, как гласит ее исконное имя. Пессинунт — город жрецов, подобно Мекке или Лхасе, управляемый старшим из жреческой коллегии, своего рода далай-ламой. Политические перевороты оказались бессильными перед этой сакральной организацией; даже дикие галлы, занявшие всю страну, преклонились перед таинственным обаянием святыни, покорившей их — быть может, своей непонятностью, но, быть может, и тем, что она напомнила им друидов их далекой родины.

Итак, величественный храм странной азиатской архитектуры и посад при нем, кругом горы — Агд, Диндим. Посад омывает речка по имени Галл, она после короткого течения вливается в реку Сангарий, сохранившую свое фригийское имя. Мы в самой родине религиозного экстаза, в самом сердце Анатолии, проявившем свою чрезмерную чуткость и в «пепузских святых» раннего христианства, и в мусульманском дервишизме. Но эта чуткость не была эллинской; и полезно предупредить читателя, что ему предстоит познакомиться с новым и отталкивающим проявлением религиозного чувства и в мифах и в обрядах.

Сексуализм сам по себе — неизбежное последствие антропоморфизма, соединенного с многобожием; мы имели его и в древнегреческой религии, но в его здоровой форме, соответствующей человеческому браку как условию деторождения. Эротизм в нем первоначально отсутствовал и был введен лишь поэтами в виде вящего очеловечения мифа. Не то имеем мы в семитических религиях: они — за почетным исключением древнего Израиля — широко отворяют двери эротическому сексуализму, и притом извращенному, как в его избыточно положительной форме религиозной проституции, так и в избыточно отрицательной форме религиозного скопчества. Здесь будет речь о последнем.

Сила Зевса во время его сна стекает на землю; оплодотворенная Земля рождает страшное двуполое существо, получившее от места своего рождения, горы Агда, имя Агдистис. Его разрушительная удаль заставила богов принять меры; по их постановлению, Дионис налил вина в источник, из которого чудовище утоляло свою жажду, последствием чего был глубокий сон опьяненного. Тогда Дионис тонкой веревкой привязал его мужской детородный член к его же ноге, так что оно, проснувшись, сильным и быстрым движением само себя оскопляет.

Из просочившейся на землю крови вырастает миндальное дерево; один его плод срывает Нана, дочь речного бога Сангария, и прячет в своем лоне. Миндаль внезапно исчезает, Нана же становится беременной и рождает дитя — Аттиса. Аттис расцветает юношей неземной красоты; Агдистис, теперь уже только женщина, влюбляется в него, делает его своим товарищем на охотах и вообще всюду берет его с собой. Но и царь страны, Мидас, обращает на него внимание и назначает его мужем своей дочери — Ии, как ее называют некоторые источники. Во время свадьбы врывается ревнивая Агдистис; при ее виде всеми овладевает безумие. Аттис схватывает свирель Агдистис, бежит в горы и там под сосной сам себя оскопляет. За этим самоизувечением следует смерть. Тогда Агдистис раскаивается в своей ревности: она просит Зевса вернуть жизнь ее любимцу. Это, однако, оказывается невозможным; единственное, что он может ей даровать, это — нетленность его тела: его волосы продолжают расти, его мизинец продолжает двигаться. Агдистис хоронит тело Аттиса в Пессинунте и учреждает в его честь, как бога, ежегодное празднество и жреческую коллегию — тех оскопленных «галлов» (местных, пессинунтских, названных так от реки), которых мы там встречаем.

Этот миф об Аттисе мы заимствуем из христианской апологии Арнобия (III в.), который, в свою очередь, ссылается на «Тимофея, известного богослова, почерпнувшего свои сведения, как он сам говорит, из заповедных старинных книг и из самой глубины таинств», а также и на «других не менее сведущих людей». Это значит, если принять во внимание распространенный у древних метод цитирования: «моим источником был позднейший компилятор, называющий в числе своих источников также и Тимофея». Для нас здесь традиция Тимофея имеет исключительный интерес; ее мы выделили из рассказа компилятора и представили в чистом виде.

Но и в этом чистом виде традиция Тимофея носит на себе следы согласовательской работы; самый явный — рассказ об исходе самого героя. Одержимый безумием, он бежит, оскопляет себя под сосной и там же умирает. Это — обычное в подобных случаях удвоение мотива, если автору традиции угодно было заставить Аттиса умереть, самооскопление было излишним; если он хотел, чтобы Аттис, в пример жрецам-галлам, жил оскопленным слугой своей богини, ему не следовало отправить его тотчас же на тот свет. Всматриваясь в эти два соединенные Тимофеем мотива, мы легко убедимся, что один из них греческого происхождения, другой — азиатского. В самом деле, сосредоточимся на первом. В прекрасного пастуха Аттиса влюбляется богиня Агдистис, она берет его с собою на охоту — не так ли и Артемида сопутствовала прекрасному охотнику Ипполиту? Но юношу не удовлетворяет любовь богини: он ей изменяет ради царевны и становится жертвой ревнивого гнева, лишая себя жизни под влиянием насланного богиней безумия — не так ли и Дафнис, променявший божественную нимфу на смертную царевну, стал жертвой ее ревности? Но Агдистис раскаивается в своей суровости: она ищет своего возлюбленного, ищет его, ищет… и находит наконец во власти смерти — не так ли и Деметра искала свою дочь, пока не нашла ее во власти царя мертвых? — «Она хотела вернуть ему жизнь, но Зевс воспротивился». Знакомый прием при рудиментарном мотиве: «неосуществленное намерение». Уже по этому одному мы можем догадаться, что первоначально Агдистис своею любовью вернула жизнь возлюбленному. Но это подтверждается и другими источниками: исходом Аттисовых мистерий было воскрешение их героя.

Не правда ли, какой прекрасный греческий миф мы обнаружили под неприглядной оболочкой пессинунтского сказания? И главное: какое сходство по исходу и смыслу с элевсинским мифом! Любовь побеждает смерть — любовь любовницы здесь, любовь матери там. И в обоих случаях эта победа содержит в себе утешительную уверенность.

Но кто же он такой, этот «известный богослов» Тимофей? Ответ на этот вопрос дает нам Тацит. Птолемей Первый призвал «Тимофея афинского из рода Эвмолпидов, которого он еще раньше выписал из Элевсина, чтобы сделать его руководителем обрядов»… Как видит читатель, дело и мастер подходят друг к другу: элевсинская реформа пессинунтского культа имела своим автором жреца элевсинской Деметры. Этим определяется и время реформы — Тимофей был современником Птолемея Первого (правил в 322–283 гг.); Пессинунт был тогда подвластен диадоху Лисимаху. И все дело представляется в следующем свете.

Как правитель фрако-фригийского царства, в котором греческая элита городов, особенно прибрежных, сожительствовала с туземным населением, Лисимах, верный заветам Александра Великого, пожелал объединить оба эти элемента общностью религии. Он обратился тогда к своему всегдашнему союзнику и свату, Птолемею Первому египетскому; тот прислал ему Тимофея Элевсинского, который перед тем в египетском царстве произвел религиозную реформу, служившую такой же объединительной цели. Тимофей нашел свой путь предначертанным: не могло быть сомнения в том, что общей религией должна была стать религия Великой Матери, которой уже поклонялись обе части населения — правда, по обрядности настолько различной, что общих элементов в этом поклонении было очень мало.

Греки во многих городах справляли мистическую службу своей горной Матери, но ей одной, без Аттиса и подавно без его оскопленных последователей-галлов; именно их и признавали фригийцы, имевшие свой религиозный центр в Пессинунте.

Надлежало найти средний путь. Было ясно, что греки не согласятся осквернить свой старинный культ Великой Матери обрядом оскопления, органически противным их религиозному чувству: уния — мы можем ее так назвать — должна была совершиться на почве принятия Аттиса, но без оскопленных галлов и, стало быть, без его самооскопления. Последнее следовало заменить смертью — остальное подсказывала элевсинская религия. За смертью, благодаря любви Матери, должно было последовать воскрешение, радостный и благоговейный конец «мистерий Аттиса».

Ибо само собою разумеется, что Агдистис — не более как прозвище Матери, владычицы горы Агда над Пессинунтом, вполне понятное там и непонятное в других местах. Отсюда искажения: Agdistis, Angdistis, Angistis, Angissis — все эти правописания в надписях встречаются. Кроме искажений, были возможны и перемещения, раз связь с горною Матерью была утрачена: далеко ли от Angissis до Anchises, до того пастуха, которого полюбила Идейская Мать-Афродита?

Пред нами предстал один из самых замечательных людей в истории античной религии, новый апостол Деметры элевсинской, Тимофей Эвмолпид. Он был много влиятельнее Мефапа: тот только освобожденную Мессению просветил таинствами своей элевсинской владычицы, этот же создал на почве таинств религиозную унию для всей Анатолии. А если припомнить, что он до того также эллинизировал и египетскую религию Исиды и что эти две богини, Великая Мать и Исида, были главными божествами греческого востока и остались таковыми и во всей вселенской империи, то можно сказать без преувеличения, что Тимофей Элевсинский был основателем религии эллинизма, этого моста между эллинством и христианством. И все, что мы узнаем об этом человеке, ограничивается немногими строками у Тацита, Арнобия и еще географа Стефана Византийского. Что его сочинение без остатка погибло, это нас не удивляет — такова была участь всех богословских сочинений «язычества». Но что и память о нем почти угасла, это скорее может поразить. С этим, однако, приходится мириться: его дело зато оказалось очень живучим. Присмотримся к нему, насколько это дозволяет завеса «Аттисовых таинств».

|

Η. Пуссен. Триумф Флоры. Холст (1627 г.).

Великая Мать прежде всего и везде — горная богиня; в этом ее первоначальное значение. И ее праздник везде и всегда — весенний праздник. Теперь представим себе, что такое весна на горе, и исконный смысл таинств Матери на почве религии природы станет нам понятным. Здесь, на горе, грознее, чем где-либо, бушуют бури равноденствия, громче, чем где-либо, раздается безумный свист, вой и рев южного ветра, несущего с собой, вместе с тем, душистую влагу теплого моря и этим наполняющего душу сладким чаянием какого-то неведомого блаженства. Из этих двух чувств, безумия и чаяния, рождается основное состояние для мистического восприятия божества — экстаз.

Да, это царица гор, Великая Мать, разъезжает по своему царству в сопровождении шумной свиты, под звуки кимвалов, тимпанов и флейт; это ее львы оглашают гору своим рычанием — не забудем, что мы в Азии, — это они запускают когти в дрожащую плоть своей любимой добычи, дикого тура, чтобы отведать его горячей крови. Блажен, кто может душой приобщиться к блаженной свите! Путь указуют мистерии Великой Матери; они родственны мистериям Диониса, особенно же его фракийского двойника, Сабасия, почему и сливаются с ними очень легко. Великая Мать сопоставляется с Сабасием; для какого общего действия? Откуда нам знать! Греки, и среди них афиняне, поддерживали оживленные сношения и с фригийцами, и с фракийцами; частные религиозные кружки, уже начиная с V в., принимают их таинства, возбуждая этим насмешки не только комедии, но и серьезных государственных деятелей, вроде Демосфена, не упустившего случая уязвить своего противника Эсхина двусмысленной ролью его матери в распространении двусмысленных оргий фрако-фригийских божеств.

А там, в недоступной глуби Фригии, таинства Матери справлялись с жестокой, кровавой обрядностью. Не в виде ласковой женщины с символом плодородия изображалась горная Мать: ее кумиром был черный камень, хранимый в пещерном храме горы. И экстаз участников весеннего праздника принимал грозный вид исступления: острыми камнями, черепками, ножами они наносили раны друг другу и себе и в крайнем разгаре страсти доходили до самооскопления. Это было симпатическим чествованием любимца богини, Аттиса, впервые принесшего ей эту неслыханную жертву. Что это значит? Пытались объяснить это странное извращение религиозного чувства на почве религии природы: так и растительность гибнет перед зимней стужей. — Но ведь праздник справлялся весной? — Значит, перед летней засухой: мы ведь на юге. — Это было бы смертью; но при чем тут самооскопление? — Так и растительность летом гибнет в цвету, не давши плодов. — Нет, если бы она погибала до принесения плодов, то она и продолжаться бы не могла. Нет, на почве религии природы загадка неразрешима; ее смысл должен быть иным. А каким, это, думается, укажет нам девиз позднейшего герметизма: «Да познает мыслящий человек самого себя, что он бессмертен, и что причина смерти — любовь». Любовь продолжает жизнь в породе, обрекая смерти особь: если хочешь остаться лично бессмертным, не уделяй породе данной тебе искры жизни. Отсюда — половая аскеза и ее печать. Не поручимся, что так рассуждали оскопляющиеся в момент самого акта: тут, скорее, проявляли свою силу особенно действительные у исступленного внушение и заразительность примера. Но если в обряде был смысл, то, скорее всего, этот.

Но вот реформа Тимофея и эллинизация семитской обрядности; Великая Мать любит прекрасного Аттиса, он изменяет ей ради Ии — ее имя, к слову сказать, означает «фиалка» — она своим ревнивым гневом доводит его до самоубийства, до смерти… и это конец? Нет, только начало; хотите узнать конец, дайте себя посвятить. Обряды посвящения были таковы, что христианский апологет Фирмик Матерн в них признал учение дьявола: «В некотором храме человек, чтобы быть допущенным в святая святых и там принять смерть, говорит: я поел с тимпана, я напился с кимвала, я стал мистом Аттиса. Дурно, несчастный, сознаешься ты в допущенном грехе: ты впитал в себя снедь смертоносной отравы, ты под наитием нечестивого безумия вылакал чашу гибели; за такой пищей следует смерть и кара… Иная та пища, которая дарует спасение и жизнь». Видно, апологет вспомнил христианское причастие и усмотрел козни дьявола в его кощунственном предварении для мистов Аттиса. У них тоже полагалась священная трапеза, они ели с тимпана и пили с кимвала.

Тем временем, в эту святая святых, — по-видимому, пещеру-усыпальницу под храмом — внесена сосна с привязанным к ней изображением Аттиса: он ведь погиб под сосной. Фирмик и в этом обряде видит козни врага человеческого рода: «Нечестивый палач установил, чтобы его служба всегда возобновлялась с помощью древа: зная, что человеческая жизнь, прильнув к древу креста, будет скреплена узами бессмертия, он хотел обмануть обреченных гибели людей подобием древа. В фригийском культе Матери богов ежегодно срубается сосна и к середине ее ствола привязывается изображение юноши». Следует погребение Аттиса — и, как с правдоподобием заключают из других свидетельств, симпатическое погребение его мистов: они ведь после священной трапезы, по вышеприведенным словам Фирмика, для того и были введены в усыпальницу, чтобы там «принять смерть». Это и был момент «страха и трепета», о котором рассказывают посвященные: их зарывали в землю до головы, их отпевали, все среди глубокого мрака подземной усыпальницы.

Но послушаем опять Фирмика: «Еще один символ должны мы привести, чтобы обнаружить нечестие оскверненной мысли: необходимо развить весь ее порядок, дабы все убедились, что закон Божьего устава был извращен порочным подражанием дьявола. В определенную ночь изображение лицом вверх кладется на ложе и оплакивается жалобной песнью. Затем, после того как люди насытились притворным плачем, вносится свет. Тогда жрец намащает горло всех плакальщиков; а по окончании этого обряда намащения тот же жрец тихим шепотом произносит слова:

Что это? Идола хоронишь ты, идола оплакиваешь, идола выносишь из гробницы — и, несчастный, сделав это, ликуешь! Ты освобождаешь твоего бога, ты слагаешь лежащие члены истукана, ты исправляешь бесчувственный камень: пусть же твой бог отблагодарит тебя, пусть он воздаст тебе одинаковыми дарами, пусть уделит тебе самого себя: умирай, как он умирает, живи, как он живет. Да, и вот еще: горло намащается маслом. Кто не презрит этого обряда, убедившись в его тщете? Есть, значит, и у дьявола свои помазанники».

|

С. Ботичелли. Минерва и кентавр. Холст (ок. 1480 г.).

Не все здесь ясно, но сосредоточимся на главном; а главное — это воскрешение Аттиса как залог воскрешения также и умиравших с ним мистов. Воскрешение кем? Фирмик этого не говорит, но мы извлекаем это из других свидетельств: самой Матерью, любовь которой побеждает смерть.

Двум христианским писателям обязаны мы восстановлением творения Тимофея: из Арнобия мы позаимствовали миф, из Фирмика — обрядность мистерий. Действительно, полемика Фирмика может относиться только к учрежденной Тимофеем греко-азиатской форме таинств, — исконно греческая не признавала Аттиса, исконно пессинунтская, признавая его, признавала в то же время его самооскопление и оскопленных галлов, о чем у Фирмика нет речи. Случайного умолчания быть не могло: враждебно настроенный против язычества христианин, конечно, не преминул бы упомянуть этот, для христиан сугубо отвратительный, обряд.

Все же должно предупредить читателя, что установленная нами трехступенность не исчерпывает всех разновидностей таинств ни во времени, ни в месте. Взаимные влияния различных центров друг на друга были неизбежны; есть даже основание предполагать, что и Пессинунт не остался в стороне от углубленной Тимофеем обрядности культа. Столь же неизбежны были, при отсутствии каноничности и церкви, и воздействия других мистерий и религиозных представлений: мы ведь видели, как под влиянием местных условий видоизменялся в различных своих центрах основной культ Деметры элевсинской.

Оглядываясь, однако, на представленную общую схему, полагаем, читателя должно было удивить одно обстоятельство, именно — само имя Великой Матери, а тем более Матери богов. Оно и древним давало повод к обильным насмешкам: сборщику пожертвований «для Матери богов» киник Антисфен ответил: «Ничего не дам; пусть боги сами содержат свою мать». Это бы еще ничего; но дело в том, что и в мифе и в культе эта Мать выступает не столько матерью, сколько любовницей. Это был большой соблазн, и пересмешник Лукиан в своих «Разговорах богов» не отказал себе в удовольствии его развить очень основательно. У него Афродита журит своего сына Эрота: «Дерзкий, ты самое Рею, богиню уже пожилую и притом мать стольких богов, влюбил в того фригийского мальчишку. И вот она по твоей милости безумствует: запрягши своих львов, взяв с собою своих корибантов, тоже довольно шалые существа, она с ними мчится взад и вперед по Иде, причем она с воем кличет Аттиса, из корибантов же кто ранит себя мечом в локоть, кто с распущенными волосами исступленно мечется по горе, кто гудит в рог, кто стучит в тимпан, кто звенит на кимвале, и вообще вся Ида оглашена шумом и безумием».

Видно, идейский миф поступил в духе эллинского богопонимания, заменив Великую Мать — Афродитой и пастуха Аттиса — пастухом Анхизом, причем от самооскопления любимца богини остался только один слабый след, его бессилие, да и то не в действительности, а в его опасении; тем же богопониманием была подсказана и реформа Тимофея, сохранившего, однако, поневоле издревле установленные имена. Но что сказать об исконном пессинунтском культе? Следует помнить, что там не только Мать была «матерью», но и ее сопрестольник Аттис «отцом» — таково значение имен Attis, Attes, Atys — и еще более — его другого имени Papas. Видно, это древнейшее понимание родительской четы было оттеснено перенесением на «отца» того обряда, который был в ходу у его почитателей. Старший галл всегда носил имя Аттиса: это было в духе восточного отождествления посвящаемого с его богом. А раз Аттис-человек был скопцом, то и о его образце-боге пришлось допустить то же самое. Матерью же «богов» пессинунтская Кибела стала вследствие своего сближения с критской Реей, матерью Зевса и его братьев и сестер.

Итак, здесь Мать-любовница; а там, в Элевсине, Деметра-мать. Не будем торопиться с выводами; наш круг еще не закончен. Оставляем пока анатолийскую религию; но прежде чем оставить, доведем ее до принятого нами исторического предела, т. е. до I в. до Р. X.

Решающая реформа Тимофея, как мы видели, должна была состояться около 300 г. по почину Лисимаха, тогдашнего царя фрако-фригийской области по обе стороны проливов. Состояла она в проникновении религии Великой Матери религией Деметры элевсинской; очень вероятно, что базисом для реформы послужил город, в котором оба культа существовали рядом, самый крупный из старинных городов в царстве Лисимаха, Кизик, роль которого в культуре античного мира была вообще очень велика. Правда, и Пергам не исключен: и он имел свой храм Великой Матери (Μεγαλεσιον), а его святилище Деметры и Коры восходит как раз к эпохе Лисимаха. Но царство Лисимаха было недолговечно: сам он пал в 281 г., вслед за тем нагрянули кельты, занявшие весь северо-запад Анатолии с пессинунтской областью включительно. Наступил сорокалетний хаос, из которого лишь мало-помалу выделяется и достигает политической самостоятельности царство Атталидов в Пергаме, основанное казначеем Лисимаха Филетером. Атталиды постепенно расширяют свою область, занимают Иду, наносят галлам (кельтам) поражение в верховьях Каика, навязывают им свой протекторат. К концу III в. пергамские цари уже прочно держат в своих руках наследие Лисимаха, между прочим, и как покровителя культа Великой Матери. С Римом, победителем Ганнибала, они поддерживают дружбу: когда торжествующий город решает и у себя учредить культ Великой Матери, он обращается к пергамскому царю. Черный камень переносится из Пессинунта в Рим. Это вряд ли обошлось без смут, но мы о них ничего не знаем. Мы можем себе представить дело по аналогии перенесения чудотворных икон в христианскую эпоху: благодать не оставляет своего первоначального места, пессинунтский храм и впредь остался анатолийской Меккой. Наступил II век, время высшего расцвета Пергама за счет униженной Сирии Селевкидов; Великая Мать тоже процветала под соединенными ласками Пергама и Рима, тем более что и идейский центр ее культа был дорог Риму, потомку старинной Трои. А к последней трети столетия отношение становится еще непосредственнее: пергамское царство, под именем «провинции Азии», переходит во власть Рима. Последствием был новый подъем культа Великой Матери около 100 г. до Р. X.

Прошли те времена наивной и восхищенной веры, когда люди искали в замкнутой долине Нила таинственных истоков мистицизма, ревниво охраняемых молчаливой кастой жрецов и лишь путем посвящения или предательства ставших уделом также и чужеземных гостей. Чем более разбирались древние записи, смущавшие и подстрекавшие фантазию сторонних зрителей загадочностью своих прихотливых письмен, тем более трезвого, холодного света проливалось на сущность египетской религии. Развеялись соблазнительные и жуткие призраки египетской ночи; то, что нам показал ворвавшийся свет еще только утреннего солнца, оказалось довольно бесцветным, житейско-практическим, убогим богопониманием, вряд ли даже составлявшим предмет тайного учения. С одной стороны, неопределенные и малоотличимые друг от друга местные божества, произвольно сплетаемые в троицы или девятерицы по местным соображениям соседства, — божества, награждающие своих поклонников и карающие врагов; с другой — ряд других с определенными функциями, управляющих путями солнца или нарастанием Нила и принципиально недоступных просьбам и угрозам людей.

Что могла дать эта религия ищущей душе чужеземных народов и особенно греков? То, что она им действительно дала: почти ничего. Уже одно то, что Египет представлял себе небо женским и землю мужским началом, делало понимание египетской религии природы невозможным для эллина с его исконным и основным дуализмом оплодотворяющего неба и оплодотворяемой Матери-земли. Вольно было Геродоту — с доверчивостью любознательного ребенка прислушивавшегося к рассказам не очень сведущих, как оказалось, толмачей — объявлять чуть ли не весь греческий Олимп сколком с египетского пантеона; на самом деле общение Эллады с негостеприимной страной фараонов дало ей папирус и другие полезные товары, но не откровения о богах и религиозных началах мироздания. Ра и Птах, Нейт и Себек так и остались у себя дома.

Одно только божество, выделяясь из их среды, оплодотворило греческую религиозную интуицию — правда, лишь после того, как оно само было оплодотворено ею; это божество, которое мы и поныне называем его эллинизованным именем, не будучи в состоянии произнести исконно-египетского, — Исида. Она, в то же время, единственная, о которой имеется настоящий миф, а не только мифообразная формула; правда, связным пересказом этого мифа мы опять-таки обязаны греку Плутарху, между тем как Египет нам его сохранил в отрывках, подобно растерзанному телу Осириса; но так как эти клочки укладываются в целое, которое нам дает Плутарх, то мы и относимся с полным доверием к его знанию и добросовестности. Своим же исключительным воздействием на эллинское религиозное сознание Исида была обязана, в низменных сферах, тому, что была волшебницей среди богов и учительницей магии; а в более высоких — тем ее качествам, о которых пойдет речь ниже.

Итак, Исида — дочь отца-земли и матери-неба, Геба и Нут; это антифизическое сплетение жреческой теологии не важно, важно то, что она — мать молодого солнца Гора. Как таковая, она богиня восточного небосклона; богиней западного стала ее сестра Нефтида, их братьями были дневное, надземное солнце, Осирис, и ночное, подземное, Сет — Тифон. Братья и в то же время мужья: Исиды — Осирис, Нефтиды — Сет.

Это — в плоскости религии природы; а в плоскости истории — Осирис был древним царем Египта, мужем Исиды и братом остальных. Но брак Сета и Нефтиды был бесплоден, что легко объясняется в плоскости религии природы; Нефтида устроила так, что Осирис совокупился с нею, приняв ее за Исиду, и родила ребенка. Родив, она, однако, из страха перед мужем, бросила сына; Исида, зная о происшедшем, его отыскала и воспитала; это был Анубис, отныне ее верный страж.

Сет возненавидел своего брата и решил его погубить; для этого он воспользовался следующей хитростью. По размерам тела Осириса (которые он, надо полагать, узнал от Нефтиды) он заказал ларец; затем, устроив у себя пир и пригласив к нему и брата, он объявил, что подарит ларец тому, кому он придется впору. Стали пирующие поочередно в него ложиться; когда очередь дошла до Осириса, друзья Сета подбежали и заколотили ларец, после чего бросили его в Нил.

|

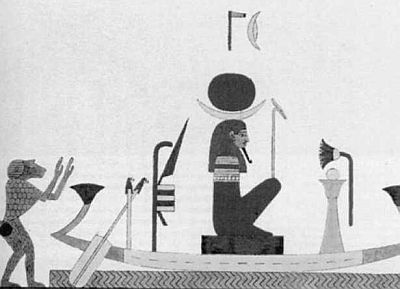

Осирис с символом луны над головой. Роспись пирамиды в Дендере.

Узнала о случившемся Исида; отрезав свои волосы и одевшись в траурные ткани, она отправилась искать своего мужа. Тем временем Нил отнес ларец в море, а море выбросило его у Библоса (египетского) на берег; на месте, куда он был выброшен, быстро выросло дерево-эрика и охватило его своим стволом. Библосский царь срубил дерево и, не заметив находившегося в нем ларца, сделал из него столб для своего дворца. Исида после долгих блужданий «по божественному наитию» пришла и в Библос.

Пропустим подробности, слишком уж напоминающие службу Деметры у Метаниры и, по-видимому, уже после эллинизации Исиды заимствованные из элевсинского мифа; конец был тот, что Исида, выслужив столб, извлекла из него ларец и из ларца — труп Осириса. Она ласкает, оплакивает его; но что-то ее отзывает, она должна его бросить, а тем временем злой Сет подоспевает и находит тело своего брата. Чтобы предупредить его — не то оживление, не то похороны, он разрывает тело на четырнадцать частей и разбрасывает по всей земле. Приходит Исида; новое отчаяние, новые поиски; она находит разрозненные части, собирает их; Нефтида присоединяется к ней, они вдвоем оплакивают погибшего. Но этого мало: Исида научилась волшебству, своими магическими средствами она возвращает покойному и целость, и жизнь.