"Судный день" - читать интересную книгу автора (Козько Виктор Афанасьевич)

9

Постепенно Летечка становился в суде своим человеком. У него определилось уже постоянное место, свое кресло в последнем ряду, откуда его не могли разглядеть ни судьи, ни полицейские, а он мог видеть всех. Толпа для него не была уже одноликой, он научился различать людей в этой толпе. Завсегдатаев, для которых суд был театром, любопытных, случайно попавших в зал, и тех, кто шел сюда со своим судом, своим приговором, деревенских теток и бабок, которые спешили в этот зал в надежде, что среди множества имен погибших и замученных назовут имя их сына или дочери, которые сгинули, пропали без вести и которых они по сей день ждут и будут ждать до самой смерти. Таких, правда, набиралось в зале немного и с каждым днем все меньше. Стояло лето, страдная пора, и надо было смотреть в осень, в зиму, заботиться о хлебе насущном, о дне грядущем. А полицейские были из дня минулого. Они стерли их ненавистью еще в первые дни суда. И не было им места ни в людских делах, ни в людских думах, потому, наверное, не появлялся больше на суде и Захарья.

— А что на мертвецов смотреть, — ответил он Кольке, когда тот спросил, почему Захарья не ходит больше на суд. — Еще ненароком жалко станет. А жалеть мне их не с руки. Собакам собачья смерть.

Летечка задумался. Вроде бы прав был Захарья, но что-то мешало ему согласиться с этой правотой.

— Почему же вначале ты с кирпичом даже на суд пришел? Ты что, уже простил все им? А что бы сказали твои сыны, дед Гуляй, дети бабы Зоей?

— А что бы они сказали, Летечка?.. Нельзя жить чем-то одним. Жизнь широкая, все надо в себе, в памяти своей иметь. Сыны, дети, дед Гуляй — как ни крути, как ни верти, а их уже не поднимешь. А я живой, живу, человек я, страшно мне жить и виноватиться, держать в памяти только смерть, все время помнить, что их нет. Все время думать, почему их, а не меня. Почему я пережил детей своих? Может, это мне в наказание, может, я недосмотрел чего-то? Боль на сердце моем, потому и не хожу больше, чтобы не бередить...

— Чего же это ты мог недосмотреть, война же ведь?

— Так, Летечка, так, но ведь воевали люди, люди. А я ведь тоже из людей.

— Выходит, ты забыл их, Захарья, закрыл глаза и уши: ничего не ведаю, ничего не знаю, ничего не было... Я не я и хата не моя? А с бабой Зосей так до сих пор и не помирился?

— Грешно человеку, Летечка, на смерть смотреть. Смерть тоже уважать надо. Не надо ее дразнить, лишний раз на глаза ей попадаться. И тебе мой совет, Летечка, не ходи больше туда.

— Это почему же и мне не ходить? Сам говоришь, уже скоро... Да и ты только до спаса...

— Вот потому сам не хожу и тебе не советую. Гляди на сонейко в последние дни, там его не будет, не будет, Летечка. Гляди, как птички летают, как люди ходят, живут. Вот что нам с тобой надо. Хорошо ведь жить, Летечка, пройтись утречком по земельке. Взять еще в руки топор. И по холодку, пока не припекло, помахивать им. Гонишь ты стружку, и другие думки в голове, веселые, о житье-бытье. Как ляжет это бревно в дом, заиграет на сонейке, обольется смолкой живой, зазвенит, запоет...

— Ты ведь уже не себе ставишь дом.

— А какая разница, Летечка. Все мы живем, гребем, все к себе, все к себе. А там ведь никому ничего не надо, там ведь одинаково всех принимают, и кто успел, и кто не успел нагрести, и бедных, и богатых...

— И полицейских?

— Тут не скажи. Тут уже от человека все идет, от того, как он сам определил себя на земле, при жизни. Вот как оно получается. Боится человек помереть человеком, помирает собакой. А я человеком хочу помереть. Жил — смерти не цурался, помираю — смерти не ищу. На ходу, в работе приму ее. А в зале том она меня нечаянно может придушить. Пойдем со мной, поглядишь, как я живу.

— А дальше, Захарья?

— Что дальше?

— А там, — Летечка указал пальцем на землю и махнул рукой. — А там? Не знаю я про себя ничего: откуда пришел и куда уйду?

— Из земли, Летечка, из земли. Все из земли.

— А я не верю, что я из земли, не верю, может, я из огня, из полымя и хочу в огонь, обратно в полымя. Я хочу знать, хочу все узнать о себе.

— Вот чего человеку не дано, того уж не дано...

— Почему не дано? Кто не дал, Захарья, кто не дает, кто держит?

— Жизнь, — сказал Захарья. — Жизнь, Летечка, держит нас и не пускает, куда не след пускать живого.

— Тебя же она пустила, ты же заглянул за Ивана Купальника и в спас. Или наврал мне?

— Бывает у человека минута, выпадает ему минута. Казнит он потом себя за эту минуту, и я казню, Летечка, себя, что сказал тебе. Не все надо говорить, что знаешь, не все видеть, что видится. Все бы порассказать кому, Летечка, что я видел, что я знаю, что в эту минуту чувствую, так и не поверит никто, и слов у меня таких не хватит. И про себя надо что-то оставлять. И забывать надо. Не к добру все о себе помнить и знать. Не ходи, Летечка, больше туда...

|

Летечка не послушался Захарьи. Его теперь, пожалуй, никто уже не смог бы остановить. Летечка был там, далеко, где сгинула его память и надорвалось сердце, где гремела война и гибли его мать с отцом. Бегал, прятался по лесам, попадал в лагеря, его трижды расстреливали, трижды сжигали живым. Но не могли ни расстрелять, ни убить, он выползал из-под трупов, выходил из огня и снова жил, чтобы дождаться завтра. И завтра снова умирать и снова оживать.

И постепенно, как это ни странно, между ним, сидящим в зале, умирающим, страдающим, и полицейскими за барьером, охотящимися за ним, установилось даже некоторое понимание. Нечто сродни пониманию между охотником и дичью. Слишком долго они, видимо, гонялись за ним. Очень уж хорошо он узнал их характер и повадки. И, видя лица полицейских, испытывал даже радость. От сознания, что видит, а значит, живет. Не убить, не убить его им, не поможет им и тактика выжженной земли, тотального истребления. Не его они жгут, не в него они стреляют, а в себя. А он, Летечка, не горит, он заговорен от пуль, пусть стреляют, пусть жгут, он все возвратит им — их огонь, их пули, — за все воздаст. Вместе с теми, загубленными, разыщет их и на том свете. Соберет всех. Отыщет деда Гуляя, белобрысых, пахнущих молоком Сучков. Он придет под Азаричи в мелкий хвойник, в болото, обтянутое колючей проволокой, и поднимет тридцать семь тысяч тифозных стариков, женщин, детей, пройдет вновь деревенским ночным шляхом и соберет всех, кто лежит там, кликнет десять тысяч евреев, сотни заключенных минской тюрьмы, обойдет все деревни, все пепелища и кликнет сгоревших. И все они, тысячи тысяч, пойдут на тех, кто жег, убивал их. Ни один не убежит от них. Ни один не спрячется и на том свете. На том, на этом свете нет никакого уголка, где они могли бы затаиться. Грядет суд вечный и беспощадный. Пусть дрожат они. Грядет расплата. Грядет, потому он, Летечка, сейчас и впитывает в себя чужие боли и больки, ходит каждый день на суд, на площадь, на лобное место, хотя ноги его уже отекли, налились водой и отказываются служить. Не длинна дорога от детдома до этого места, но для него уже почти непосильна. А он все равно торит ее дважды в день, потому что эта дорога живит его. Не будь ее, он, может, уже и сам бы... Но рано пока ему, рано... Большое дело ему поручено. Кем? А он и сам не знает кем: отцом, матерью или теми убитыми русскими, белорусами, евреями, его сверстниками, детьми, сожженными, расстрелянными, закопанными живыми в землю. Им он должен понести с этого света правду о живых, как живые платят за их муки и смерть.

С этой площади и поведет он увечных, растерзанных, расстрелянных, сожженных, не доживших до этого светлого дня земного суда. Поведет по асфальту. Это для них стелется асфальт, для них прокладываются ровные дороги, чтобы не сбились с пути, чтобы легче им было шагать, потому что длинен их путь, бесконечна их дорога. Пусть быстрее, быстрее тянут асфальт, пусть быстрее рубит на земле новые хаты Захарья, чтобы было им где передохнуть, переночевать и чтобы они, как и Летечка, могли сами все увидеть. Не беспокоиться о земле, не думать, что там только пепелища да ветер. Вечна земля. Ее не убить, не сжечь, как ни профессионален, как ни мастеровит убийца. На земле есть другие мастера, и они до смертного своего часа не расстаются с топором и косой, до последнего вздоха смотрят на сонейко, сколько его отпущено до конца их работы. Вечна жизнь. Не знает она ни остановки, ни передышки. Звенят над землей топоры.

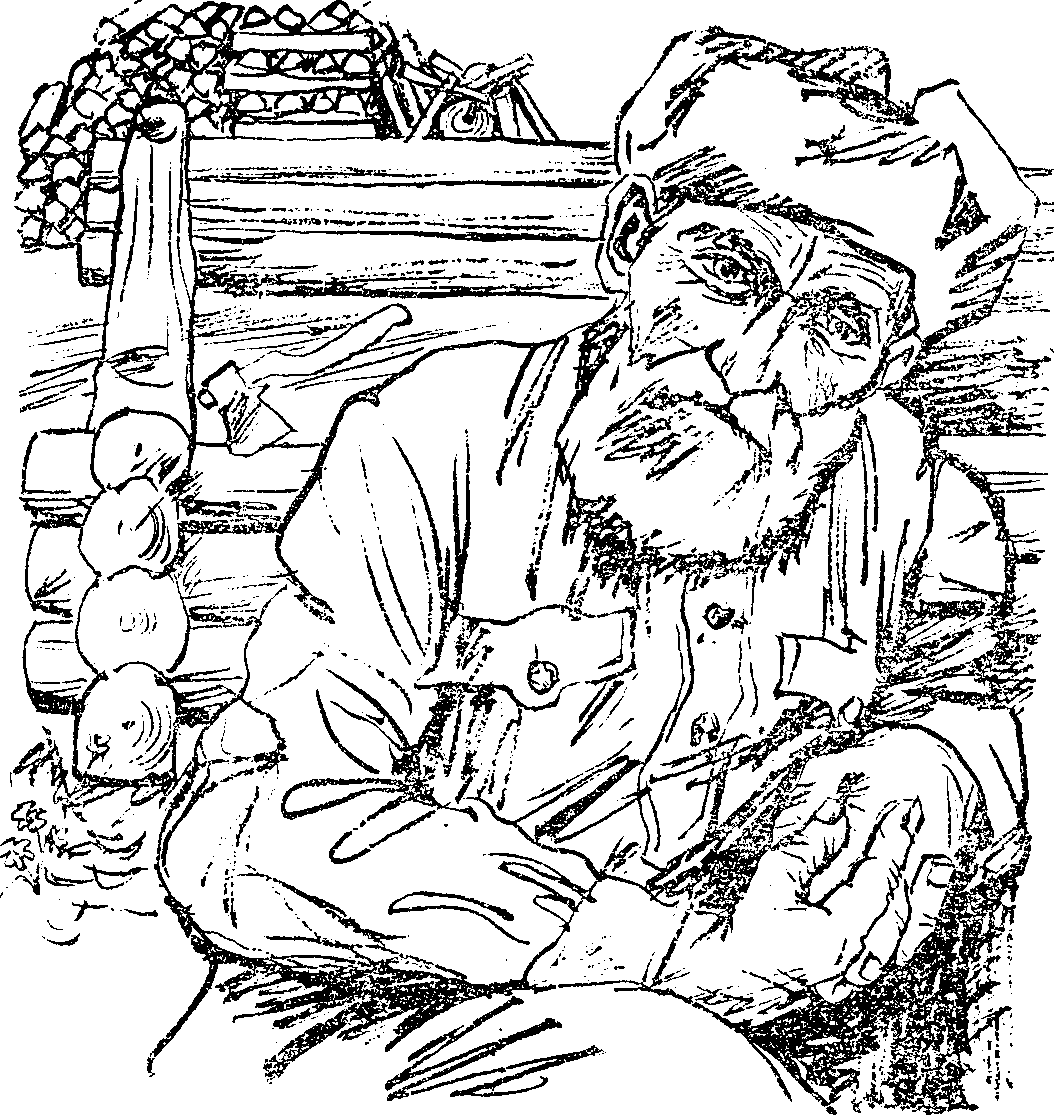

Летечка, несмотря на свою занятость и немощность, все же выбрал часок, погостил у Захарьи. Не в доме его, не в том доме, в котором он жил, а в том, который строил на пепелище бывшей деревни Сучки. От шестидесяти дворов деревни Сучки уцелела только кузница — прокопченный сарайчик с двумя крошечными, в одну шибку, закопченными окошками-бойницами. Они, окошечки, будто бойницы, постоянно подрагивали от гулких ударов молота, постоянно метался в них огонь от горна. И сам сарайчик, как дот, окружен был со всех сторон обгоревшим черным металлом, стянутым сюда скорее всего с полей и пепелищ. Отдельно, в сторонке, лежали, судя по свежей ржавчине, бывшие в работе нынешней весной плуги и бороны. Повсюду кучи золы, горелого древесного угля, а у двери добрая гора угля свежего. Видать, немало работы было у кузнецов в прошлом, немало предстояло и в будущем. У горна в самой кузнице правили эту работу двое: мужик Захарьиного роста с грудью, как кузнечные мехи, которая ушла даже немного в спину, так одинаково покаты и необъемны были его спина и грудь. Помогал мужику мальчишка-подросток его, Летечкиных, статей. Длинными кузнечными клещами мужик поигрывал в красно бушующем горне, как змейкой, раскаленной, сыплющей белые искры полоской металла. И тяжелые клещи в его черных руках казались обыкновенной палочкой крушины, вырезанной и узорчато прокопченной над костром мальчишками, или продолжением руки самого кузнеца, с такой легкостью повиновались они его хотению, с такой легкостью вздымались и опадали над горном, кружили в его всхлипчатом пламени.

Было в этих клещах человеческое, живое нетерпение, азарт живой был. Кузнец в одно летящее движение выхватывал из полымя клещами, как рукой, полоску металла и нес ее от горна по прямой к лицу. И смотрел в это время не на металл, а куда-то в сторону. Но, не глядя, видел, а может, чувствовал лицом по силе жара, готова она лечь под молот или нет. Кивал мальчишке головой, хватался свободной рукой за рукоятку мехов и снова отправлял металл в огонь. Помогал мальчишке раздувать мехи. Они уже были старые-престарые, латаные, с покоробленной от жара кожей, но работали исправно. Там, за стенкой, вдыхали чистый воздух, хватали с глухим скорбным «ха», будто рвали, отламывали его, и, ужимаясь, пряча заплаты, весело вливали этот воздух в неистовствующее, сине подпрыгивающее пламя горна.

Полоска металла, словно выброшенная из горна огнем, описав полудугу, коснулась наковальни. В руки кузнецу впрыгнул молоток на длинной ручке, он тюкнул им по металлу, гахнула кувалда, опущенная подростком-помощником, и веселый перезвон заметался по темным углам кузницы, заиграли в догоняшки молот и кувалда: тюк-перетюк-матюк. Закорчился, заизгибался раскаленный металл. И опять, словно повинуясь не молотам, не силе их ударов, а воле, приказу, исходящему от клещей в руках кузнеца, на глазах у Летечки бесполезная полоска железа превращалась в серп. Кузнец положил плашмя на наковальню молот и бросил заготовку в воду. Отер пот с лица, посмотрел на Захарью с Летечкой.

— Кто к нам пришел, Миша?

«Он что, слепой? — подумал Летечка. — Слепой кузнец, да как же он...»

— Захарья пришел, — ответил мальчишка. — А с ним хлопец чужой.

— Топор, — сказал Захарья. — Топор ты мне оттянул, Ульян?

— Говорите громче, он не слышит, — снова подал голос мальчишка и отцу: — За сакерой, батька, Захарья пришел.

«Да он и глухой еще, слепой и глухой кузнец...» Летечка смотрел на кузнеца во все глаза.

— Некогда мне, Захарья, с топорами, — сказал кузнец. — Серпы сейчас делаю. Скоро жать надо.

Сел на еще теплую наковальню, достал из кармана мешочек с самосадом, гармошкой сложенную газету и принялся крутить самокрутку.

— Обезручил ты меня, Ульян, — сказал Захарья, приготовясь уходить.

Кузнец засмеялся.

— Оттянул я топор твой, и направили с сыном. Не хотел, по правде говоря, а взял в руки и чувствую — железо, сталь...

— Еще довоенной твоей, Ульян, работы.

— Вот я и чувствую. — Кузнец прикурил, сладко затянулся. — Железа много и нету железа, Захарья. Горит. Как палка, железо стало. Ни топора из него, ни ножа, ни серпа...

— Захарья, он что, совсем-совсем слепой? — спросил Летечка, когда они ушли из кузницы.

— Видит... Видит день-ночь, светло и темень...

— А как же, как же он... — у Летечки перехватило дыхание.

— Стучит, стучит, — сказал Захарья. — Руками видит... Глаза пугливые, глаза боятся, а руки делают.

— Да как же руки могут делать, когда глаза не видят?

— А не знаю, Летечка. Но вот по себе сужу. Возьму я в руки топор, и не нужны мне глаза. Топор лучше меня видит дерево. Вижу и я, но я только еще думаю: тут бы притишить его, тут бы сплеча, дерево крученое, дерево верченое... А топор уже управился. Я еще додумать не успел, а он уже — тюк-перетюк-матюк — и обогнул порченое место, выбрал его. Вот так, Летечка, посмотришь сам.

И Летечка посмотрел. Сначала на Захарью. Захарья еще на подходе к плотникам сбросил с плеч свой вечный бушлат, снял и гимнастерку и предстал перед Летечкой сам как дерево. Ничего в его теле не было лишнего, оно в меру солнцем просмолено и, как топорище, звонкое, вгоняй его в работу, не давай покоя. И Захарья вогнал. Ввинтил ноги в землю, застолбил с двух сторон бревно, чтобы не сбежало от него ненароком, сплюнул на руки, скорее по привычке, отсекая все, что было до этого, все лишнее в себе. Дзинькнул, оскользнувшись о сучок на первом пробном взмахе, топор. Удивленно — кто это посмел с ним баловать — взмыл вверх, развалил надвое утро, одну сверкающую его половину отбросил Летечке, другую — в холодок выше человеческого роста поднявшегося над землей сруба и пошел гулять, пошел писать по бревну, повел человека и его руки в дерево, в его жизнь, отсекая, изымая из него то лишнее, ненужное, что было еще вчера помечено, обречено на отсечение черным, мазанным в угле шнурком. И просохшая, ошкуренная заранее лесина начала обретать форму, чтобы лечь рядом с другими лесинами в сруб и обернуться домом. Работы прорва, но он не унывал. Посверкивал на солнце, знал свое дело. Поднимался, опускался, брал сноровкой, испугом, осторожностью и силой, остротой и сталью. С лету определял, где надрубить, где подрубить, где подтесать, где не торопиться, с двух сторон обжать верченое осмолье, незаметно подкрадывался к сучку и незаметно скрадывал сучок, пластал плахами, по-чистому отваливал выстоенное, ровное, но бесполезное дому, годное только в печь.

Даже удивительно было, сколько в дереве, таком совершенном на вид, взращенном под солнцем и ветром, не принимавшем в себя ничего лишнего, отходов, сколько в нем для огня, для ветра, для земли. Сколько работы топору, чтобы обтесать и положить в сруб бревно. Сколько работы потом, когда оно уже обтесано. Потом, оказывается, только и начинается работа — прогонка пазов, подгонка углов. И топор стал и вовсе виртуозом. Он то поклевывал носиком, верхним, нижним своим краем, то вонзался в дерево всем острием — и вдоль по бревну, и поперек, и наискось. Щепал, выстукивал, прослушивал бревно. Говорил с ним, выспрашивал, где больно, а где терпимо, и наговаривал все услышанное хозяину то торопливой веселой скороговоркой, то басом, то звенящим дискантом, выговаривал что-то хозяину и дереву одновременно. И бежал, бежал вперед, рвался из рук, вел за собой хозяина, понимал и хозяина, и дерево, повинуясь хозяину и помня, что тот слеп и беспомощен без него. Он познал уже дерево, знал уже его явные и тайные изъяны и радовался, что об этом знает и хозяин. Радовался светлому утру, тому, что ему в это утро есть работа, что он так легко, играючи справляется с ней, был доволен, что его направляют умелые и сильные руки, а это ведь всегда хорошо, когда ты в хороших руках. Был он доволен и тем, что Летечка все это видит и любуется им. В скороговорке работы не забывал, что на него смотрят, его слушают, и призывал к вниманию, требовал внимания, был задорен, смешлив, баловал и озоровал с лесиной, хозяином, с Летечкой и утром, сыпал смехом, щепой и светом. Задирал даже солнце. Рубил нити лучей, слепил ими Летечку, Захарью, лесину. Исторгал смех из дерева. И в шумной своей веселости не знал устали, не знал предела, пока не вогнал хозяина в пот.

И как давеча кузнец в кузнице, Захарья присел на бревно и сладко затянулся махрой. Спустились со сруба, подсели деды и тоже задымили.

— Ну как, хлопец, наша работа, как ты ее оцениваешь?

— Ничего работа, топоры хорошие... — Летечка не знал, что говорить, но, оказывается, сказал то, что надо.

— Разбираешься. Мы уже никуды не гожи, а топоры еще внукам передадим. А у тебя, Захарья, сакера, так и украсти такую не грех. Где ты ее на ночь хоронишь?

— Где ночью лежит, там днем нема. Ночью он за мной следом, как собака, ходит. Не взять чужому человеку моего топора. Был один. Сижу я так раненьким-раненько за столом, снедаю. Гляжу в окно крадком. Шух кто-то по двору и к повети. Снедаю. Думаю, что же ты, голуб, украдешь у меня? Самого интерес разбирает. Но снедаю.

— Знаем уже, что снедаешь, — сказал дед, сидящий по правую руку Захарьи. — Пока чугун картошки не утопчешь, с места не поднимешься.

— Чугун не чугун, но ведро доброе... Снедаю. Поснедал, выхожу во двор, топор мой вот этот у голуба в руках. Стоит он с ним, колотится. «Ты чего, — говорю ему, — украл, так бежи...» — «Ох, дядя, ох, родненьки, отпусти ты меня, отпусти, век чужого не возьму». Я ему: «Не держу я тебя, голуб ты мой, откуль пришел, туда и иди». — «Не могу, не могу, — молит, — сакера твоя держит меня, шагу не могу ступить. Возьми, избавь, век на чужое не гляну». Я его и не бил, так, тресочкой только по заду, для науки. Топор у него взял, как дунул он на улицу, самолетом не догонишь. Вот мой топор какой...

— И сбрешешь, недорого возьмешь, — сказал дед, сидящий от Захарьи по левую руку.

— Не скажи, не скажи, — поддержал его напарник. — Старые люди слово ведали. Вот мой дед пчел разводил. Двадцать колод у него в лесу, у других то зверь, то человек соблазнится, разорит. А деда мойго пчел никто не мог взять. На спор, знаю, лазили. И сам я был пацаном, лазил, признаюсь вам сейчас. До половины хвои или дуба еще так-сяк, узлезу, а далей вот как все равно не пускает кто-то, держит кто-то. Я вверх, меня вниз, я вверх, меня вниз. И в вачах тёмна...

Захарья посмеивался, дымил самокруткой, подмигивал Летечке. А Летечка слушал во все уши и не хотел замечать его подмигивания. Он верил тому, что рассказывает дед о пчелах, верил рассказу Захарьи о своем топоре. Он сам видел этот топор. Топор этот мог все, мог и не такую штукенцию выкинуть. А старики разговорились, плели бывальщины и небывальщины, и ни слова, ни слова о суде, о войне. Все о пчелах, о топоре, о дереве и о том, как стоять этому дому, который они рубили, будет ли в нем сырость, заведется ли в нем шашель, как ставили раньше дома, заводили в них цвиркунов и о чем пели по вечерам эти цвиркуны. Добрым словом поминали землю, на которой живут. Кругом недороды, засухи, суховеи, а то еще хуже — дожди, вымокает, гибнет, случается, все на черноземе, на земле теплой, богом благословенной. А на их земле, гибельной, малярийной, проклятой богом, будь то засушливо, будь то потопно, а зернятко и бульбочка выстаивают. Рожает их земля, кормит, и на прожитье, и на семена отложить есть что и в самые страшные годы. Добрая земля, добрая. Белая Русь, Белая Русь. Одна она, одна такая во всем белом свете. Видели деды, знали Сибирь, Урал, Крым и Рим, Пруссию, Венгрию, Болгарию — не то, не то. Пастух там и пугу не так держит. И солнце там другое, и ветер не тот. Гарбузы не растут. А хаты так, прабачайте, люди добрые, из этого самого, из дерьма коровьего лепят...

Дети, а не старики. Будто и не было войны, будто они всю жизнь вот так, мирно-тихо просидели на бревнах, на бревнах родились и в бревна должны уйти, лечь бревнами в срубы, в дома, которые они сами же и ставили.

И Летечке уже не хотелось уходить от них, век бы сидел вот так, вдыхая горький дым самосада, и слушал про то, что было и чего не было. Но не мог сидеть. Чувствовал, что уже отравлен судом. Затянул его суд, закружил, и не мог он вырваться из этого кружения. Словно попал в омут и теперь должен был идти по току воды до дна, обрести дно, коснуться его ногами и только тогда, оттолкнувшись от твердого, всплыть, вынырнуть на воздух.

Разговоры стариков, посещение кузницы только мешали ему теперь, отвлекали от того, главного, что происходило в нем. А с ним, с Летечкой, творилось что-то непонятное. Он уже наяву сам ловил себя на том, что вдруг исчезает из сегодняшнего дня, куда-то пропадает, уходит в некую иную жизнь и долго-долго не возвращается. Впервые он поймал себя на этом, когда допрашивали бровастого соседа Калягина. Летечка к тому времени вроде пообвык на суде, привык, что все полицейские говорят правду о себе, страшную, нечеловеческую, на которую вряд ли способен нормальный человек, ужасался этой правде, той бездне, которая разверзалась перед ним. Рассказывали, как старики о пчелах, о том, чем они жили, что видели. А жизнь, впечатления их были однообразны: огонь, огонь, огонь. Огонь по команде, огонь без команды, в часы досуга. И огонь этот уже завораживал, усыплял, и казалось, ничего страшного в нем нет. Но бровастый вдруг отверг все свои показания на предварительном следствии.

— Есть там немножко, есть. Но это не важно, не важно, — так он ответил судье на вопрос о своих показаниях на предварительном следствии, с этих слов начал свои показания на суде. И его острое сабельное лицо источало негодование и нетерпение, сверкали, словно раскаленные угли, глубоко ушедшие в глазницы красные глаза. Летечка из всех его слов ухватил только «не важно, не важно» — так беспечно и весело, с неким даже вызовом судье, залу и ему, Летечке, были брошены они. Не важно, что он там делал, в сорок третьем, в сорок четвертом, что он до этого говорил, что говорили о нем, все не важно. Важно, что он скажет сейчас. Слушайте, что он скажет сейчас. И он сказал, пригнувшись вперед, вынеся голову за барьер: — Это ж война!.. Это ж немцы!.. А я... Я отрицаю... Отрицаю я.

И это слетевшее с уст полицейского «я отрицаю» настигло Летечку, перекликнулось со звучавшим и в нем «я отрицаю». Он, Летечка, давно уже отрицал все, о чем говорили полицейские. Он знал, что полицейские говорили правду, но не хотел верить правде, не хотел верить своей памяти. Он жил и сам в сорок третьем, в сорок четвертом, он не хотел верить и той жизни. Он отрицал ее, отрицал. Стремление познать до конца ту жизнь и отрицание ее реальности удивительно соседствовали в нем. Так двояко человек может воспринимать только сон, его нереальную реальность. И Летечка словно заснул наяву, заснул на суде, одновременно находясь здесь, в зале, и далеко от него, в доме, срубленном стариками и Захарьей, веря, воспринимая все, что происходило здесь, и так же веря и воспринимая все, что происходило в доме.

Человечек с острым сабельным лицом и неимоверно тяжелой, будто украденной с другого лица челюстью рвался из-за барьера, рвались, тянулись к автомату из-за барьера его руки. Он изворачивался, ползал, выторговывал себе жизнь. И недорого вроде просил за эту жизнь, молил только одного, чтобы он, Летечка, спал, продолжал спать, чтобы закрыл он двери и ставни в новом доме. И тогда они оба будут жить, полицейский и Летечка, не зная ничего друг о друге, не подозревая о существовании друг друга. И Летечка принял его условия. Закрыл двери, закрыл ставни, перекрыл дорогу солнцу и свету, шуму выспевающих в поле хлебов, запаху цветов в палисаднике. И стало ему раздольно и легко в прохладном уютном полумраке. И забили, запели у печки цвиркуны, тайком пронесенные в фуфайках дедами в этот дом. Хороший дом построили ему деды. Все в нем было для житья — и тепло, и вода, и столик для хозяйки у окошка заботливо выстелен клееночкой, и кровать поставлена, мягкая, с панцирной сеткой, городская, и радио не забыто, проведено. Мастера из слободчанской глины и кирпичей, наворованных Захарьей в пору его службы на кирпичном заводе, сложили печку. Из Слободы протянули к нему в дом на бывшее пепелище водопровод, и в трубах пружинила вода — кап-кап-кап, — подпевала цвиркунам, капала из краника. И свет электрический пришел к нему из Слободы. И в подполе стояла дежечка с сальцем, и картошечка прошлогодняя, но крепкая еще, сохранилась в этом подполе. И чугунок картошечки с сальцем упревал за заслонкой в печке. И каравай свежего хлеба на капустном листе томился там же. Летечка открыл заслонку, вынул из печи хлеб, постучал по нижней корочке ногтем: хорош, дошел, поспел. Плеснул на хлеб водицей и бросил каравай на стол, прикрыл полотенцем, чтобы не отошла корочка. Открыл подпол, открыл дежу, жмурясь от чесночного и тминного духа, пластанул себе добрый кус сала, вытащил из печи чугунок с картошкой и принялся за еду. И, как Захарья или скорее как Бурачок-старший, не отвалился от стола, пока не опростал чугунок, не выскреб его до дна, пока не умял каравай хлеба и сала. Крутнул пуговку радио. И пришло веселье. Дом наполнился грохотом и громом. Живи — не хочу, ешь, пей, гуляй, а хочешь, и на боковую, на кровать с панцирной сеткой. И Летечка выкрутил радио, забрался на кровать. Хорошо ему было полеживать на боку в новом доме на мягкой кровати. Там, за окном, жарило солнце, высушивало землю. Тут прохладно, кап-кап-кап, но не над головой, а в железную раковину. И тюк-перетюк-матюк слепого кузнеца забивался песней цвиркунов, пригревшихся у теплой печи. Истомная дрема нежила не больное, не недоделанное, а вполне-вполне пригодное для жизни и для лежания на кровати тело. Какие-то тени бродили в полумраке на стене, полетывали полусонные в темноте мухи, но они не раздражали Летечку. И во сне, подремывая на кровати в новом доме, переваривая сало и картошку, увидел Летечка еще один, новый сон. Дом ушел, раздвинулись, растаяли, растворились стены. И светло-светло стало вокруг. Бетонным многолюдным тротуаром по знакомой улице спешили навстречу друг другу два незнакомых и знакомых человека. Была это вроде Слобода, в то же время и не Слобода. Дома как картинки, и все каменные, высокие, тротуар опять же бетонный и каштаны обочь. Но печать Слободы, желтый отсвет ее лежал на каштанах, бетоне и домах. Этот отсвет и на лицах тех двух, что спешили навстречу друг другу. Только один был недоступен и важен, а второй... Летечка не сразу признал во втором себя. Ни во сне, ни наяву не мог он представить себе такого красивого города. Не мог представить, что ему делать в этом городе. Ведь он знал только Слободу, сросся с ней. И крик, нескрываемый, непридавленный, метался в его глазах, в глазах того Летечки, который шел по городу. А тот, взрослый, важный, смотрел на Летечку-подростка недоступно и строго. И Летечка тоже признал в нем себя. Встретились два Летечки, два Кольки. И Колька Летечка, лежащий на кровати и наблюдавший эту встречу, испугался: нет ничего хуже увидеть себя взрослым во сне, это все равно что себя голым увидеть во сне. А два Летечки, два Кольки на тротуаре знакомого и незнакомого города поравнялись друг с другом и разошлись, не признав друг друга.

— Стойте, стойте, гады! — закричал им Летечка с кровати. Подросток и парень недоуменно остановились, оглянулись, посмотрели один на одного и не увидели друг друга. — Возьмитесь за руки, гады, сволочи! Вы же родные, родные...

Парень пожал плечами, шагнул к подростку, прошел сквозь него и пошагал дальше, туда, где за высокими каменными домами стояли каменные дома еще выше, где бегали какие-то диковинные разноцветные машины, где площадь и били на ней разноцветными брызгами фонтаны, где стояли в тени каштанов цветные скамейки, а на скамейках сидели нарядные веселые женщины, вроде бы даже Лена Лоза поднималась навстречу парню, поднималась, отводила рукой от глаз цветную водяную радугу-дугу. А мальчишка соступил с бетонного тротуара, тротуар перед ним кончился, как оборвался, как будто его утащили из-под ног, и он песком пошел к маячившему вдали городу, одноэтажному, деревянному и естественно желтому. И Летечка заплакал, наблюдая, как в разные стороны разошлись два Кольки. И, плача в этом своем сне, знал, что мужчины не плачут, и приказывал себе не плакать. А слезы текли...

И вновь сдвинулись стены, и вновь наступил полумрак, Летечка был опять один в новой избе, построенной дедами. Были цвиркуны за печкой, кап-кап-кап — капала из крана вода. Надо было соскочить с кровати, топнуть ногой об пол, и цвиркуны бы замолчали, и перестала бы капать вода. Пропал бы, рассыпался дом, построенный дедами. Он опять был бы в зале суда. Но Летечка уже не мог и не хотел двигаться. Ему пришлось заставить себя силой шевельнуть ногой, топнуть об пол. Так пригрелся он в доме, так не хотелось ему вновь на суд. И все же Летечка победил себя, топнул. И открыл глаза. Возле него сидела старуха. Сидели люди сзади, сидели впереди, и с другого, правого, бока кто-то сидел. Но Летечка видел только старуху. Недобрая, страшная была эта старуха. Черным было ее лицо. Черные щеки, ввалившиеся, черные, хотя и неожиданно полные для старухи запекшиеся губы, старческие мышцы уже не могли удерживать этих губ, не светили уже на морщинистом лице, хотя еще едва приметно подрагивали два глаза, как два погасших, присыпанных золой угля.

— Отрицаю, отрицаю! — кричал за барьером эсэсовец-полицейский, сеча сабельным лицом воздух перед собой.

— Отрекаюсь, отрекаюсь, проклинаю... — шелестела спекшимися губами старуха. А тот, за барьером, все тянулся, тянулся к старухе. Продолжал тянуться, когда ему уже приказали садиться и его место занял другой, самый ненавистный Летечке из подсудимых человек в черном: в черной рубашке с короткими рукавами, с массой черных наколок на руках, с темными цепкими и жестокими глазами. О чем он начал говорить, Летечка не слышал, потому что прятался от старухи. Не старуха это была для него, а сама смерть. Смерть, о которой говорил Захарья, смерть, которую он думал увидеть там, за спинами тех, что за барьером. А она, оказывается, сидела рядом, и давно, наверное, сидела. Летечка уже видел за спиной у нее ржавую косу и дрожал весь, ожидая взмаха этой косы. Но старуха смерть то ли пожалела его на этот раз, то ли побоялась принародно взмахнуть косой. Поднялась и, тихо перестукивая ярко начищенными ботинками, путаясь в длинной, до полу, черной юбке, потащилась к выходу. И все, кто был в зале — и суд, и те, за барьером, — проводили ее до самых дверей молчаливым взглядом. В немоте зала только сорочьи постукивали неразношенные мальчиковые ботинки. Потом стук перешел в топоток. У самых дверей старуха не выдержала провожавшей ее тишины, побежала, полетела, попав в проем света, бьющего из отворенных дверей, словно черная птица, расставив руки. Тишина стояла еще с минуту после того, как затих топоток ее быстрых шагов. Молчал зал, молчал, опустив глаза, человек в черном, молчал судья тяжелым каменным молчанием. И он, судья, так и не отважился нарушить тишину. Это сделал человек в черном. Судья лишь едва заметно кивнул ему головой, и тот заговорил неожиданно для Летечки приятным, звонким голосом:

— Мне было шестнадцать лет, когда пришли немцы. Мечтал стать агрономом, потому что мой отец был агрономом, его убили кулаки. Увлекался сельским хозяйством и музыкой, любил собак и пчел. Старший брат был призван в Красную Армию. Я с приходом немцев работал дома, по хозяйству. Состоял в подпольной группе, собирал оружие, три ящика патронов собрал, три винтовки, гранаты, наган. В 1943 году меня арестовали.

— Одного вас арестовали?

— Нет, вместе со мной была арестована еще одна семья, отец и сын. Содержались вместе, в одной тюрьме. Били...

— Чем объясняете, что вас разделили с той, арестованной вместе с вами семьей?

— Не могу знать.

— Не можете знать... Отец и сын показывают, что в то время, когда их пытали, вы уже разгуливали по двору без охраны.

— Да, было такое, встретились...

— Чем объясняете?

— Не могу знать, СД выпустило меня.

— Почему? Угодили чем-то, услужили?

— Не могу знать.

— Не можете знать, как превратились из арестованного в гестаповца? — устал, явно уже устал судья. Вроде и не пыльная у него работа, сиди задавай вопросы и слушай. А уже не сидится ему на высоком судейском кресле. Все время нагибается судья, нагибается, как будто кто-то давит на него, и дергается у судьи уже веко при каждом вопросе. Летечке не осилить, не понять ему, как человек из подпольщика превращается в гестаповца. Судья расставляет вехи этого пути, вбивает колышки. Летечка это уже понимает, он научился понимать судью, он видит вехи, вбитые им. Но эти указатели ничего не объясняют ему. Быть может, они понятны взрослым, а ему нет. Нет и нет. Нет и не может быть указателей на пути к предательству. Но как же все-таки оно свершается и какая загогулистая дорога ведет к нему?

Вот он, Колька Летечка, ему семнадцать лет, он любит пчел, собак и музыку. Но пришли немцы, у него ящик патронов, три винтовки, гранаты и наган. Он подпольщик, разносит листовки. Немцы приходят арестовывать его. Он отстреливается до последнего. Но его все же раненого забирают. Его бьют и пытают... Нет, нет, лучше смерть, чем на следующий день нечаянно встретить во дворе тех, отца и сына. Лучше смерть... Но почему он, Летечка, выбрал смерть, а этот, в черном, жизнь? Почему? Есть ли на это «почему» ответ?

— Как вы представляли себе свою дальнейшую жизнь? — вот он его, Летечкин, вопрос.

— В душе я был один, а форма представляла меня другим. Я был уже в форме.

Не тот ответ, не тот. Это уже потом форма, а до формы?

— Что вы испытывали, идя на предательство? Что переживали?

— Я хотел выжить, любой ценой выжить.

— Ради чего?

— Физическая потребность жить.

Вот оно — физическая потребность жить, предельно четко формулирует свои ощущения человек в черном. Физическая потребность жить, то есть так же, как он, Летечка, несколько минут жил во сне, в доме, срубленном дедами: поел, попил, поспал, поел, попил, поспал. В доме с закрытыми ставнями, в норе, в берлоге, в волчьей, в собачьей шкуре, в ужиной, гадючьей коже, в одиночестве, страхе — все равно жить. «Боится человек помереть человеком, помирает собакой...»

— А задумывались вы: брат в Красной Армии, отец убит кулаками...

— Думал, но действовал по-другому, так получалось...

— Ваша любовь к животным, ваши музыкальные наклонности?

— Это все было забыто.

— Ваша духовная жизнь, чем она наполнялась?

— Кровью. Мне страшно. Мне страшно... Ужас какой...

— Сейчас вам страшно?

— Сейчас и тогда, всегда.

— Чего вам страшно, страшно лишиться жизни?

— Всего, всего мне страшно. Ужас какой... Мне не верится, что это я...

— Не бойтесь, не бойтесь себя, унтер-капрал зондеркоманды 7 «А». Вы не боялись ведь, расстреливая и сжигая живьем детей, стариков, женщин. За это вам и присвоили звание унтер-капрала... За что вы расстреливали, убивали, жгли советских людей?

— За то, что они советские люди.

— Это как понимать: вы мстили им за свое предательство?

— Да, так это надо понимать...

— У вас была еще возможность бежать из СД, когда вас освободили, когда ваши руки не были еще в крови. Советская Армия уже была на подступах к городу. Почему вы не бежали?

— Не сориентировался...

Видавшего виды судью передернуло от этого откровенного, неприкрытого «не сориентировался». Дернулся и Летечка, но от радости. От радости, что тот, за барьером, не сориентировался. Сориентируйся он, кто его знает, мог бы пережить Летечку. Пережил бы, имея такую зоологическую потребность жить. Вот он — ухожен, до синевы выбрит, без единой морщинки на лице, тренированное, литое тело спортсмена. Жил бы, ходил по земле, как бомба, начиненная взрывчаткой, и потихоньку выколупывал бы из себя эту взрывчатку, ждал бы своего часа, когда можно рвануть, не таясь, полным зарядом. А так уже не рванет. Старуха ждет его за этими стенами, не упустит...

— Том дела пятнадцатый, страница двести четырнадцатая. Здесь с ваших слов записано, что в Марьиной горке содержались дети, у которых немцы брали кровь для раненых немецких офицеров и солдат. Актом Государственной комиссии установлено, что таких детей-доноров в специальном лагере, расположенном в Марьиной горке, было восемьдесят... Восемьдесят детей от восьми до двенадцати лет, синих, едва держащихся на ногах, было освобождено и госпитализировано наступающими частями Советской Армии. Поясните суду, что вы знаете об этих детях?

Дрогнули и взмыли вверх, заплясали над барьером орлы, змеи и кинжалы на руках у человека в черном.

— Суд ждет!

Ждал не только суд, подались вперед и замерли, как один человек, все, кто был в зале.

— Я знаю, что в сорок третьем к нам в Бобруйск приходили транспорты с женщинами и детьми. Мы брали у матерей детей, грузили их на машины.

— Брали у матерей детей... Они что, добровольно вам отдавали их?

— Какое добровольно! Но женщины — не мужчины. Вырывали...

— Говорите за себя. Что делали вы?

— Я вырывал детей из рук матерей. Матери царапались и плакали. Их загоняли за колючую проволоку, расстреливали, отправляли в Германию. Детей грузили на машины и увозили. Куда, я не знаю. Их дальнейшая судьба мне неизвестна.

— Кто, кроме вас, из находящихся на скамье подсудимых участвовал в этой акции?

— Все... Я, Калягин, Тягук, — человек в черном кивнул в сторону своего бровастого соседа с острым сабельным лицом.

— Подсудимый Калягин, признаете показания?..

— Ничего не могу сказать. Не помню.

— Подсудимый Тягук...

— Не было такого, не было!

— Было, было! — это кричал, и плакал, и прятался за барьер человек в черном.

— Было! — это кричал, захлебывался в плаче Летечка. Он все вспомнил, откуда он есть и откуда пошел. — Мама, спаси меня! — закричал он на весь зал, как кричал на всю землю в том далеком сорок третьем, как кричали тысячи и тысячи его сверстников.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |