"Светить можно - только сгорая" - читать интересную книгу автора (Скрябин Михаил Евгеньевич, Гаврилов...)

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Тюремные вагоны (те же красные товарные, на сорок человек или восемь лошадей) с зарешеченными окошечками и железными дверями, запирающимися снаружи на тяжелый засов, были прицеплены к обычному товарному поезду со смешанным грузом в разные адреса, что вызывало длительные стоянки па станциях. Вагоны не отапливались, а осень выдалась ранней и холодной. В эшелоне с каторжными Моисей Урицкий по мстительному замыслу Новицкого был среди уголовных один политический, и конечно, в тюремных вагонах действовали воровские законы: матерые уголовные преступники — бандиты, убийцы, воры «высокой квалификации» — захватили на трехъярусных нарах средние полки, на верхних разместилось жулье помельче, там не хватало воздуха, но было потеплее. На полу вынуждены были мерзнуть уголовники из числа «случайных», не имеющие постоянных уголовных «профессий». Староста вагона-камеры старый вор Колун и Урицкому определил место на полу. При начавшемся туберкулезе, в летней одежде, в которой его отправили из Лукьяновской тюрьмы, спать на голых досках вагонного пола было верной смертью. Урицкий не выполнил приказа Колуна и заявил, что будет спать сидя на краю средних нар. То, что какой-то «очкарик» осмелился подать голос и ослушаться настоящего уголовника, вначале вызвало удивление, а затем гогот всего уголовного населения вагона. Тыкая в «очкарика» пальцами, хохотали обитатели средних нар, подхихикивали верхние, подхалимски ржали нижние жильцы.

Вот когда Моисей понял, что настало время воспользоваться своими книжными знаниями. Став посредине вагона, он поправил очки и обрушил на уголовников целую тираду на прекрасном международном воровском жаргоне, почерпнутом из книги Гросса.

Гогот прекратился. Уголовники слушали «речь» этого поразительного человека, как арию из любимой опери, исполняемую знаменитым певцом. Когда Урицкий умолк, Колун, прищурившись, спросил:

— Ты откуда же такой грамотный?

— Из Печорской крепости, — нашелся Моисей и снова уселся на средней полке.

Во время одной из длительных стоянок в вагон принесли вместо кипятка чуть теплую воду. Урицкий потребовал положенный кипяток. Солдат стал ругаться, и Урицкий вытолкал его из вагона. Вскоре явился офицер.

— Кто здесь бунтует? — спросил он, поигрывая пистолетом.

— Не бунтует, а требует положенного, — отметил Урицкий, спокойно глядя на конвойного офицера.

Для офицера была неожиданна встреча в среде уголовников с интеллигентным человеком, а возможно, он понял, что этот уверенный в себе, крепко стоящий иа ногах человек будет настаивать на своем, еще, чего доброго, обратится к начальству. Он, злобно хлопнув дверью, покинул вагон. Через несколько минут вагон наслаждался кипятком.

— Ну что ты там сидишь? — позвал Моисея Колун. — Давай ложись, — указал он на свободное место на средних нарах. И в дальнейшем, за весь путь никаких выпадов уголовники уже себе не позволяли.

В Москву приехали ночью.

Урицкого усадили в тюремную карету вместе с несколькими уголовниками, среди которых оказался и староста вагона. Карета катилась в Бутырскую тюрьму по замерзшим московским улицам. Шел мелкий, колючий снег, проникавший в карету, и Моисей, одетый по-летнему, чувствовал, что холод пробирается до самого сердца.

— На-ка одень, — старый уголовник набросил на плечи Моисея свою куртку, — подохнуть еще в Сибири успеешь.

Казалось бы, невелико одолжение: на уголовнике оставалось еще две, но его человечное движение тронуло Моисея. Часто под наружной заскорузлостью теплится что-то хорошее, его только нужно суметь увидеть. И кто знает, что заставило этого человека стать профессиональным преступником? Этого везут в тюрьму, а тот с винтовкой в руках везет.

— Спит Москва, — обратился Урицкий к конвойному солдату. Тот ничего не ответил и лишь испуганно оглянулся на конвойного офицера.

«Да, Москва спит так же, как погружен в сон и этот солдат, — думал Моисей. — И не поймешь, враждебно, дружественно или безразлично относится он к политическим арестантам. Массы пока инертны и равнодушны. Нужно усиленно работать, чтобы их раскачать. Это работа не одного дня, а, может быть, жизни целого поколения, но прекратить ее, отказаться от нее нельзя ни под каким видом…»

Карета въехала во двор Бутырской тюрьмы. Тюрьма всех встречает гостеприимно, всем открывает широко свои двери, но выходит из нее только торная тропа в Сибирь, на каторгу, на поселение.

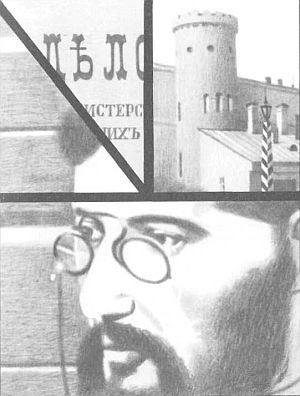

Моисея Урицкого поместили в Часовую башню, а уголовников повели в тюремные корпуса.

Урицкий вдруг почувствовал, что какое-то время ему будет не хватать и грубой заботы старосты вагона, и немного насмешливого, но в то же время чуткого отношение к себе остальных. Причина почти всех преступлений уголовного люда тоже кроется в неустроенности людей, в порочности общества богатых и бедных. Сколько разных людей прошло через эту пересыльную Бутырскую тюрьму — и уголовных и политических. Вон в той башне, на противоположной стороне тюрьмы, томился до своего последнего дня уральский казак Емельян Пугачев, она теперь так и называется — Пугачевской. Так, с «легкой» руки Екатерины II, это название и сохранилось как память о народном вожде.

Когда Урицкого ввели в большую круглую камеру на верхнем этаже Часовой башни, он в изумлении остановился: вся комната была заполнена молодежью в студенческой форме. Узнав, что к ним помещают политического заключенного из Киева, они приветливо встретили Урицкого.

В Бутырской тюрьме Урицкий узнал подробности демонстрации студентов в Киеве 2 февраля 1902 года.

Студенты его родного университета в 12 часов дня вышли на улицу. К ним присоединились рабочие некоторых киевских заводов, железнодорожных мастерских. Двинулись на Крещатик. Студенты несли красные флаги и лозунги «Долой самодержавие!». На разгон демонстрации были направлены войска и полиция. Многие студенты, участники демонстрации, были арестованы.

Московские студенты узнали об этой демонстрации своих киевских коллег из газеты «Искра». Протестуя против призыва студентов в солдаты, они собрались на митинг в актовом зале университета и закрылись в нем. Из окон зала были выставлены красные флаги, слышались песни «Марсельеза» и «Варшавянка». На требование администрации университета, а затем и полиции разойтись студенты ответили отказом.

Обер-полицмейстер Трепов, не справляясь со студентами, пригласил к себе сотрудника Московского охранного отделения Спиридовича, «специалиста по студенческим волнениям». Тот потребовал в помощь казаков… Казаки вместе с пожарными проникли в университет и блокировали помещение, где проходила сходка студентов и курсисток. Большинство участников сходки было арестовано и отправлено в Бутырскую тюрьму.

Три часа продолжалось шествие арестованных от здания университета до тюрьмы. Курсисток хотели отправить на телегах, но они гордо отказались и прошли весь путь пешком вместе со студентами.

На своей сходке студенты приняли резолюцию:

«Общеполитическая программа заставляет нас вынести протест на улицу, где мы, вместе с кадрами рабочих и общества, готовы силой поддерживать наши требования».

Вот этой Москвы Моисей еще не знал. «Вот тебе и „спит Москва“, — думал Урицкий, радуясь буйной силе заключенных студентов. — Нет, не спит, так же как не спит Киев, Петербург и вся Россия»…

Оторванный почти на два года от жизни, от активной революционной работы, Урицкий вслушивался сейчас в пылкие слова молодых людей. Сегодня они знали много больше его, профессионального революционера. В одиночную камеру печерской гауптвахты доходили только отрывочные сведения о развитии социал-демократического движения в России.

Один из студентов пересказал содержание первого номера общерусской политической газеты «Искра», увидевшей свет в декабре 1900 года. Урицкий пробовал сравнить ее с газетой «Вперед» и вынужден был признать, что рамки агитации и пропаганды революционной борьбы невиданно расширились.

Благодаря поддержке всех социал-демократических сил России «Искра» стала выходить ежемесячно, а начиная с 1902 года — каждые две недели. Редакция «Искры» в 1901 году стала издавать также журнал «Заря». Именно в этом журнале впервые появилась статья за подписью «Н. Ленин».

Наконец кончилось почти двухлетнее одиночество. Теперь его окружали близкие по духу люди, которые и в тюрьме продолжали бороться.

Когда разрешили переписку, Моисей написал первое за длительное время письмо Берте. Он писал, что, очевидно, его весной отправят на восемь лет в Верхне- или Средне-Колымск, просил ее в Москву не приезжать, а только выслать теплые вещи, без которых путь в Сибирь может оказаться последним.

К весне началась подготовка этапов в Сибирь. Урицкий был в партии вместе с московскими студентами, приговоренными к ссылке за протест против сдачи студентов в солдаты.

В первые теплые дни многолюдный этап двинулся в свой тяжкий путь. Вначале солдаты-конвоиры пытались выполнять инструкции о порядке этапирования, запрещали перемещения в колонне, общение. Потом, уставая наравне с арестантами, они понемногу отступали от правил, и в отсутствие офицера, следовавшего на подводе, можно было вести самые разнообразные разговоры. Мог ли упустить такую возможность Урицкий? Он полагал, что к концу этапа из его «этапного кружка» выйдут почти сто глашатаев правды. Мог ли предполагать Моисей, что, встретившись с лишениями и трудностями, разобщенные, разбросанные по сибирским захолустьям, некоторые студенты дрогнут и напишут прошение на «высочайшее имя», будут амнистированы и постараются забыть, о чем вел с ними беседы Моисей Урицкий.

На границе Якутии этап был встречен якутским губернатором. Острая нехватка грамотных людей навела его на мудрую мысль: использовать ссыльных студентов на различных должностях, не требующих специальных знаний.

— Бывших студентов построить отдельно, — распорядился губернатор.

«Бывший. Я ведь тоже бывший студент», — подумал Урицкий, еще не зная во что выльется эта затея. И шагнул в отдельно построенную группу.

Этот шаг определил его будущую ссылку. Вместо Верхне- или Средне-Колымска все студенты были оставлены в Якутской губернии. Место волостного писаря в Чекуркской волости получил политический ссыльный Моисей Соломонович Урицкий. И к осени 1902 года он наконец добрался до места своего назначения.

Чекуркой оказалось небольшое селение на Ленском тракте, километров полтораста ниже городка Олекминска. Урицкому поначалу все показалось неуютным: глушь, жалкая растительность, отдаленность от каких-либо культурных центров, но, осмотревшись, он понял, что это не совсем так. В селении имелась почтово-телеграфная контора, так что можно было рассчитывать наладить связь с товарищами, имелась школа для ребят до четвертого класса, лавка, где можно было приобрести самое необходимое. А главное, и волостной старшина Иван Иванович Иванов, и школьный учитель уже давно находились под влиянием политических ссыльных и создавали для них сносные условия жизни. Очень скоро Урицкому стало известно, что в Чекурке по установившемуся положению волостной писарь был не просто вольнонаемным служащим, а представителем уездной администрации, должностным лицом и членом волостного управления. Это сулило возможности для революционной деятельности среди местного населения.

Такое положение привело к курьезам.

В Чекуркское волостное управление пришло сразу две бумаги: первая — старшине — о назначении Урицкого волостным писарем, вторая — волостному писарю Урицкому — о необходимости неустанного наблюдения за политическим ссыльным Моисеем Соломоповым Урицким.

Волостной писарь Урицкий стал с удовольствием выполнять это указание, и из волостного управления за его подписью пошли такие донесения: «Настоящим еженедельным рапортом доношу, что политический ссыльный Урицкий ведет себя благопристойно и не замечен в какой-либо пропаганде, кражах и дебоширстве».

А для волостного писаря в Чекурке дел оказалось более чем достаточно. Он начал расследование и разбор давних, часто полузабытых обид и нарушений закона. Урицкий в этих делах занял безоговорочную позицию, защищая интересы якутов перед власть имущими. И естественно поэтому, что со всех сторон волости к писарю потянулись обиженные со всевозможными просьбами и жалобами.

Главным его делом стала защита якутов от нещадной эксплуатации со стороны местных чиновников. По закону якуты должны были возить почту до Ннжне-Колымска. Плата устанавливалась «с версты». Местные же чиновники вместо денег выдавали водку, различные побрякушки, сладости. Как с этим бороться, Урицкий вначале не знал. Он понимал, что обращаться с увещеваниями к чиновникам — дело пустое. Нужно, чтобы сами якуты прозрели и стали требовать оплаты по закону, чтобы они знали свои права. О злоупотреблениях чиновников нужно сообщить официально в полицию, действенных мер она, конечно, не примет, но пусть у нее будет бумага — жалоба.

И началась неравная борьба: по просьбе якутов Моисей Урицкий выступил перед полицией с требованиями законной оплаты. Дело приняло скандальный характер. На Урицкого со всех сторон начали поступать доносы и требования местных чиновников убрать неугодного им волостного писаря, который «мешает нормально работать почтовому ведомству».

Борьба была в самом разгаре, когда произошло еще одно событие, резко отразившееся на дальнейшем пребывании Урицкого в ссылке. В Чекурку прибыла большая группа золотопромышленников с инженерами и техниками, возглавляемая олекминским исправником. По местным правилам, выявление золотоносных участков и утверждение их для разработки могло быть сделано только с участием представителя волости. Этим представителем был назначен писарь Урицкий.

Пасмурным зимним днем он с группой промышленников выехал на места будущих разработок. Удивило Урицкого то, что практически никакого осмотра участков не проводилось, санный поезд прокатил по заснеженным полям и возвратился$7

— Что это? — спросил Моисей.

— Не прикидывайтесь младенцем, — засмеялся промышленник. — Мы просим вас о маленьком одолжении. Вы ведь видели, в каком ужасном состоянии находятся участки будущих разработок! Вот об этом надо составить акт и указать, что для их полезной разработки требуется значительная субсидия.

Урицкий развернул пакетик. Там были деньги, и немалые.

— Ну а со старшиной вы уж сами поделитесь, — уверенный, что дело сделано, сказал промышленник.

Это была его промашка. Если бы не было этой взятки, Урицкий по неопытности в таких делах, может быть, и составил бы подобный акт, поверя людям, готовым заняться добычей золота в этих гиблых местах. Теперь же… Он протянул пакет все еще мило улыбающемуся промышленнику:

— Вон отсюда!

— Что? Вы с ума сошли! — опешил посетитель, машинально взяв пачку обратно.

— Вон отсюда! — повторил Урицкий, и в его словах была такая грозная сила, что взяточник заторопился нз комнаты.

— Ну уж будь уверен, скоро тебя здесь не станет, — перейдя на «ты», пригрозил он от порога. Урицкий понимал, что это не пустые слова, что за промышленниками стоят силы, с которыми ему тут не справиться.

Однако соглашаться с несправедливостью, царящей вокруг, было для Урицкого невмоготу. И он, все время, сталкиваясь с ней, защищал обездоленных, как мог.

Когда наступала зима, политические ссыльные шли в Якутию уже не по Лене на паузках, а на лошадях по заснеженному тракту. На почтовых лошадях, поставляемых в счет натуральной повинности. И политические арестованные, и жандармы были заинтересованы как можно скорее завершить этот бесконечный, изнурительный путь, но для этого требовалось гораздо больше лошадей, чем обязаны были поставлять якуты. А те жаловались на непосильные тяготы, говорили, что из-за этих поставок не могут ни заготовить себе топлива на зиму, ни съездить в уездный городок за необходимыми вещами и продуктами: как можно без лошади?

Урицкий долго думал, чем бы им помочь, и наконец разыскал закон, в котором черным по белому было написано: количество лошадей должно быть строго пропорционально числу перевозимых арестованных. Это было значительно меньше того, что было установлено самовольно полицейской практикой. Что делать? Пожертвовать интересами якутов в пользу товарищей-политиков или пойти на конфликт с администрацией и твердо отстаивать интересы якутов, понимая, что это вызовет неудовольствие полиции, с одной стороны, а с другой — ухудшит положение ссыльных.

Очередная зимняя партия прибыла в Чекурку глубокой ночью. Не собираясь ночевать в этом селении, сопровождающий партию жандарм потребовал срочно сменить лошадей.

— Не имею права, положенное количество лошадей уже поставчено, — заявил Урицкий.

— Немедленно лошадей! — повысил голос жандарм.

— Не имею права, — твердо повторил волостной писарь. — По закону не имею.

— Ну, доиграешься ты у меня со своим законом! Где тут почта?

Показав жандарму, как пройти па почту, Урицкий пошел встретить политических. Недовольные вынужденной задержкой, они ругали местного администратора, затеявшего эту «волокиту», кое-кто слез с подводы и, разминая затекшие ноги, отправился погреться.

Ох как хорошо понимал Моисей этих людей, помнил, как он сам стремился во время этапа скорей достичь места постоянного поселения, хотелось поговорить с товарищами, объяснить все, но перед вернувшимся с почты жандармом нельзя было себя раскрывать. Он сбегал к себе в комнату, принес почти все свои съестные припасы, начал рассовывать их отощавшим за дорогу арестантам. Угостил и жандарма.

Почтовый чиновник принес срочную телеграмму из Олекминска. Это был приказ исправника немедленно выделить лошадей.

— Ну давай, — уже более добродушно, отогревшись и испытывая чувство приятной сытости, сказал жандарм.

«По закону не имею права», — написал в ответной телеграмме Урицкий и отдал ее жандарму для срочной передачи в Олекминск.

Партия ссыльных заночевала в Чекурке. Не спал в эту ночь волостной писарь. «За нарушение закона беру ответственность на себя, — телеграфировал исправник, — немедленно выделить лошадей!»

«Незаконный приказ выполнить не могу», — ответил Урицкий.

Утром партия получила лошадей на законном основании и отбыла в дальнейший путь, а старшина получил приказ из Олекминска:

«Бывшего волостного писаря, политического ссыльного Моисея Урицкого незамедлительно отправить в Олекминск для продолжения ссылки в другом месте».

Уезжать из Чекурки было тяжело. Очень привязался Моисей к неприхотливым добрым жителям этой волости, да и окрестные охотники и крестьяне горевали, узнав об отзыве волостного писаря в Олекминск. Потом они частенько приезжали к «своему писарю» за добрым советом и помощью и больше года не хотели признавать нового писаря в Чекурке.

Условия ссылки в Олекминске были значительно тяжелее. Сказывалось присутствие более высокого начальства, которое по указанию свыше стремилось «перевоспитать политиков», заставить их по возвращении домой забыть о своей революционной деятельности. Надзор полиции, определенный ссыльным, соблюдался неукоснительно, и исправник знал о каждом шаге поднадзорных. Это разобщало политических ссыльных, делало их подозрительными даже по отношению друг к другу: точные сведения, имеющиеся в полиции о каждом ссыльном, заставляли предполагать провокатора в своей среде.

Урицкий всеми силами старался объединить товарищей. Он пытался излечить их от излишней подозрительности, научить бороться с провокаторами. «Не надо лить воду на мельницу полиции», — говорил он. Колония зажила дружнее и спаянней.

В этом деле большую помощь Урицкому оказал «староил» Олекминска, политический ссыльный, прибывший сюда еще в 1899 году, литератор Михаил Степанович Ольминский.

— Наслышан, наслышан о ваших успехах по изданию в Киеве газеты «Вперед», — заговорил тот однажды вечером, когда Урицкий заглянул в его крохотную комнатушку, которую ему предоставил почтовый чиновник за обучение дочерей французскому языку и умению держать себя в обществе.

— Жаль, типографию жандармы захватили, — пошутил Моисей Соломонович, — а то бы…

— Вот именно, — подхватил Михаил Степанович. — А почему бы вам не попробовать написать несколько статей о быте политических ссыльных и местных жителей, о произволе полиции.

Через несколько дней Урицкий принес Ольминскому две статьи: о непомерных требованиях полиции к якутам на поставку лошадей и о случае с золотопромышленниками в Чекурке.

— Отлично, батенька, отлично, — похвалил Ольминский, — из вас должен выйти настоящий журналист.

— Спасибо на добром слове, но, к сожалению, в Олекминске пока еще не издают социал-демократическою журнала, — грустно усмехнулся Моисей Соломонович, — а работать, как говорит ваш брат литератор, «в стол»…

— А может быть, и не «в стол», — очень серьезно сказал писатель, пряча исписанные мелким почерком листки.

Скоро Моисей Соломонович уже многое знал о жизни этого скромного человека. Вступив в 1883 году в ряды народовольцев, двадцатилетний студент горячо уверовал, что будущее России в крестьянских общинах. В своих статьях и публичных очерках он стал страстным проповедником этой идеи. Шли годы. В России рос рабочий класс, и постепенно ограниченность народовольческого движения становилась все яснее. В 1898 году, уже зрелым литератором, Ольминский становится членом социал-демократической рабочей партии. Но если жандармерия и полиция довольно снисходительно наблюдали за литературной деятельностью народовольца, в публицисте социал-демократе они скоро рассмотрели опасного врага царского самодержавия.

Михаил Степанович Ольминский был арестован, осужден и сослан в Сибирь.

Посеянное им доброе слово упало в подготовленную почву. Урицкий стал записывать все, что происходило в колонии ссыльных. Чутко прислушиваясь к острым критическим замечаниям опытного товарища, Моисей Соломонович оттачивал свое журналистское мастерство. Эти занятия сокращали бесконечные сибирские ночи, но в том, что литературные работы никогда не увидят света, Моисей Соломонович не сомневался.

— А знаете, батенька, ваши статейки из Чокурки понравились редакции газеты «Искра», просили присылать все, что вы напишете, — встретил как-то Ольминский Урицкого.

— Не нужно так шутить, — помрачнел Моисей Соломонович.

— А я вовсе и не шучу, — улыбнулся Михаил Степанович, понимая, какие чувства всколыхнул в жаждущем деятельности ссыльном.

Урицкий не стал расспрашивать, как мог связаться о «Искрой» Ольминский. Он крепко обнял старшего товариша.

Окончилась зима. На великой сибирской: реке с шумом и грохотом начался ледоход. Урицкий выходил на берег Лены и с замиранием сердца следил, как льдины наползают на гранитный берег, шурша, ломают оковы и рвутся к Ледовитому океану. Река пробуждается от зимней спячки, сбрасывает с себя лед, обретает свободу, а тут приходится сидеть в стороне от грозных событий, которые происходят в России за тысячи верст от Олекминска.

И зародилась мысль о побеге.

Летом 1904 года в Олекминск прибыла новая партия ссыльных. Урицкий одним из первых поспешил встретить этап, надеясь услышать новости о политической жизни России, которых так не хватало в этом богом забытом якутском городке. Докатывались до Олекминска отголоски о расколе в партии, о большевиках и меньшевиках, но что стояло за этими словами, было еще очень неясно. Среди вновь прибывших оказалось два юриста. Фамилия одного — Попов — Урицкому ничего не говорила, а о втором же — Виргилии Шанцере — Моисей слышал неоднократно.

Товарищи расспрашивали Урицкого об обстановке в Олекминске, о настроениях ссыльных. Попову власти разрешили адвокатскую деятельность, и он стал выступать в уездном олекминском суде. Шанцер же и Урицкий, несмотря на запрещение всяких собраний, организовали совместные читки книг, которые Виргилии умудрялся раздобывать у местной администрации. Устраивали обсуждение различных проблем ссыльной жизни, не обходя стороной и вопросы политики.

Урицкий, Шанцер с женой — Никифоровой-Шанцер, приехавшей к мужу в далекую ссылку, и еще четверо политических ссыльных, общались по вечерам, стремясь заполнить время полезным содержанием.

— Товарищи, а почему бы нам не сфотографироваться на память. Ведь никто пе знает, куда нас разбросают судьба и царь-батюшка, — предложил как-то Моисей Соломонович.

— Но ведь групповые фотографии запрещены полицией, — несмело возразил один из ссыльных.

— Потому-то это мероприятие и имеет особую прелесть, — весело подхватил идею Моисея Виргилии Шанцер. И сам взялся за это «преступное деяние», которое успешно и осуществил.

— Слушай, Моисей, — однажды вбежал в комнатку Урицкого Виргилий Шанцер, — в жандармское управление прибыла бумага о частичной амнистии для политических заключенных и ссыльных по царскому манифесту от 11 августа 1904 года.

— Ну нас-то с тобой эта амнистия, конечно, не коснется, — улыбнулся горячности товарища Урицкий.

— В том-то и дело, что касается! Я в этом списке!

— Счастливый. Значит, скоро поедешь домой. А мы уж тут…

— Да как ты смеешь даже подумать такое! — нахмурился Шанцер. И тут же в глазах его загорелся озорной огонек. — Ты пойми, как это здорово: все ссыльные должны протестовать против этой амнистии. Либо всех — либо никого. И мы с тобой должны немедленно этим заняться!

— Но меня ведь нет в этом списке.

— Ну и что?

— Для меня приемлема первая часть: «либо всех», а «либо никого» — совесть не позволяет, выходит, если не меня, то и никого.

— Послушай, Моисей, ты как-то спрашивал, что такое большевики и меньшевики? — медленно, словно подбирая нужные слова, заговорил Шанцер. — Вот я большевик. Я отказываюсь от такой дорогой и желанной свободы для того, чтобы выиграло наше общее дело. В твоих же сомнениях проглядывает меньшевистская тенденция: громкие слова, красивые жесты и непонимание главного — все чувства должны быть подчинены делу пролетарской революции. Сейчас главное — организованный протест.

Урицкий слушал Виргилия Шанцера и видел перед собой Бориса Эйдельмана, Ювеналия Мельникова. Чувствовал, насколько правда Шанцера глубже его интеллигентских раздумий.

— Ты прав. Я согласен. Давай действовать, — сказал Моисей.

Когда нужно действовать, Урицкий попадал в свою стихию. Протест должен быть от всей олекминской колонии. Для этого нужно встретиться с каждым, убедить, получить согласие на подписание протеста, и все это в условиях непрерывной слежки, при соблюдении глубочайшей конспирации.

И за подписью 25 политических ссыльных олекминской колонии родился документ, потрясший всю окружную жандармско-полицейскую систему. И среди первых стояли подписи Виргилия Шанцера и Моисея Урицкого.

Протест от имени собрания олекминской колонии ссыльных гласил:

«…Собрание прежде всего усматривает тенденциозное выделение части политических ссыльных, якобы проявивших раскаяние и заслуживающих своим „добрым поведением“ особую награду в виде сбавки сроков. Протестуя против иодобного разделения товарищей, собрание заявляет, что принятие революционерами такой льготы означало бы в глазах общества отречение их от своих революционных убеждений и от всякой солидарности с делом какого бы то ни было протеста в ссылке.

Собрание видит, далее, в этих пунктах желание правительства ввести общество в заблуждение своим якобы гуманным отношением к революционерам. Жестоко расправляясь в ссылке с одними революционерами, правительство помилованием незначительной части других стремится сгладить впечатление от протестов, нарисовавших перед обществом правдивую картину условий жизни в ссылке…

Наконец, собрание усматривает… поползновение правительства внести деморализацию в среду ссыльных путем поощрения слабых элементов ссылки особыми милостями.

В силу всего этого собрание считает своей обязанностью… протестовать перед правительством… и формой своего протеста избирает особое коллективное заявление якутскому губернатору.

Убежденные в огромном общественном значении массового протеста политических ссыльных против этой непрошеной милости правительства, собрание постановляет опубликовать в нелегальной печати как текст названной резолюции, так и заявление якутскому губернатору, а также разослать то и другое по колониям политических ссыльных Сибири и Европейской России».

Это был первый массовый протест политических ссыльных Сибири, дошедший до правительства царской России. Он прозвучал в преддверии событий 1905 года. Список революционеров, подлежащих амнистии, значительно расширился, а вот те, кому не посчастливилось в него попасть, почувствовали на себе тяжелую лапу местной администрации.

Наблюдая зверство, самоуправство и провокации полиции, жандармов и царских чиновников, делавшие и без того страшные условия ссыльных просто невыносимыми, Урицкий отправил очередную корреспонденцию в «Искру». К великому сожалению, корреспонденция не дошла, так как царской охранке удалось ее перехватить. И только уже при Советской власти эту статью, написанную Урицким на четвертушке почтовой бумаги, удалось найти в тайниках бывшего полицейского департамента.

«Для „И“.

16 июня олекминская колония ссыльных хоронила тов. Шаца, убитого в ночь с 10 на 11 июня в версте ниже Нохтуйска (в 240 верстах от Олекминска) „холопами самодержавия“.

Похороны носили скромный характер. На могило развевался красный флаг с надписью „Долой самодержавие“, да гробу было несколько венков с надписями: „Революционеру, убитому холопами самодержавия“, „Борцу за свободу и социализм рабочих России, Польши и Литвы“, „От группы рабочих соц. — дем.“, „От товарищей-друзей“, пели революционные песни, раздавались революционные возгласы…

Сообщаю частью со слов товарищей, частью из официальных источников об обстоятельствах, при которых был убит покойный.

В Жердовке партия встретила группу ссыльных, приехавших требовать свидания.

Офицер Сикорский обещал дать свидание на этапе и, конечно, обманул. Тогда политики написали телеграмму тенерал-губерпатору и попросили офицера отправить ее, но офицер отказался исполнить просьбу арестованных. Опять отказ ехать, и требование об отправке телеграммы удовлетворено.

В Усть-Ордынской захворал тов. Лурье, партия просила подождать, пока товарищу станет легче, или выдать ему, по крайней мере, лекарство, но офицер решил не церемониться со „сволочью“ и приказал солдатам стрелять в политиков и посадить их на телеги силой. Когда лекарство было выдано Лурье, партия тронулась в путь. В Манзурке партия потребовала свидания с местными ссыльными согласно обещанию, но офицер рассвирепел, и началось избиение прикладами и связывание…

Еще более возмутительная сцена разыгралась в Чечуйском. Разрешив свндание, офицер вдруг приказал бить политиков прикладами и штыками, а затем стрелять в них. Солдаты выстрелили вверх, но прикладами и штыками нанесли тяжелые раны тт. Леберману и Лившицу.

Перед Чечуйским утонул т. Щепетев. Сикорский, выгнав политиков на берег, заявил, что он подозревает побег, и осыпал арестованных площадной бранью. После этого он стал вызывать к себе на паузок политиков по одному и ругать их. Между прочим, была вызвана Вайнерман, над которой поручик стал издеваться, а затем сделал возмутительное предложение. К счастью, солдат в это время нечаянно открыл двери, и Вайнерман убежала от мерзавца, а на другой день рассказала о случившемся товарищам, которые решили, чтобы женщины впредь не шли в офицерский паузок без товарищей…

В ночь на 7 июня около вокзала, часа в три, два солдата пришли в политический паузок и объявили унтер-офицеру, что офицер приказал немедленно доставить в его каюту Вайнерман, если она добровольно не пойдет, то взять ее силой…, если политики не дадут ее, то перестрелять их. Даже унтер-офицер отказался выполнять это возмутительное приказание и заявил, что такое распоряжение офицера он но будет исполнять.

На другой день Сикорский набросился на унтера и солдат, и они, выведенные из терпения, решили отправить от своего имени телеграмму своему командиру с изложением того, что творил над ними и арестованными Сикорский. В тот же день и политики отправили от своего имени две телеграммы: ген. — губернатору и министру вн. дел и попросили случившегося тут пристава обезопасить их от дальнейших безобразий офицера. Пристав сначала было отказался, но, узнав от солдат о поведении Сикорского, решил сопровождать партию с 12 солдатами и десятским до границы Якутской обл.

В пределах Якутской области Сикорский остался один. И вот в Нохтуйске он решил наконец привести в исполнение свое возмутительное намерение. Говорят, что в этот день он получил телеграмму о том, что он предается суду и должен сдать партию заместителю, выехавшему из Киренска. Отправив унтера своего за покупками, Сикорский в час ночи, в полном вооружении, в сопровождении солдат, ворвался в политический паузок и бросился к койке Вайнерман. Не спавший еще товарищ Минский выстрелом из револьвера уложил Сикорского наповал. Солдаты дали залп в спавших товарищей и убили тов. Шаца и легко ранили в ухо тов. Минского… Когда вернулся унтер-офицер, он выстроил на берегу солдат и приказал им стрелять в политический паузок. С трудом удалось Минскому и фельдшеру удержать унтера от исполнения своего безумного решения.

Утром приехал новый офицер и принял партию, а вечером съехались следственные власти. Труп офицера найден возле койки Вайнерман, на нем были шашка, револьвер, в руке нагайка, а за голенищем нож… Солдаты, сопровождавшие офицера, показали, что офицер сказал им, что идет за Вайнерман, которую они должны взять силой, а если политики не дадут ее, то они должны перебить всех арестованных. За неисполнение приказания они все попадут под суд…

В пути от истощения умерло 5 человек арестантов…»

Долго Иркутское охранное отделение, якутский губернатор и департамент полиции изучали попавшие в их руки корреспонденции, устанавливали подлинность почерка Моисея Урицкого. И расправились бы, конечно, с осмелившимся говорить правду корреспондентом, если бы не побег его…

Но незадолго до побега свершилось то, что рано или поздно должно было свершиться, — Моисей встретил женщину, которая показалась ему лучшей в мире. Совсем по-другому стало светить неласковое якутское солнце, по-другому закричали над Леной северные чайки, по-другому зашумел лес. Это была девушка, случайно ставшая героиней его корреспонденции в «Искру». Она не доехала до назначенного места ссылки и была оставлена по состоянию здоровья в Нохтуйске, куда стараниями олекминского исправника был отправлен и Моисей. Впервые он заметил эту худенькую, похожую на стебелек полевого цветка девушку на похоронах убитого стражей товарища Шаца. Она горько плакала и на все утешения друзей отвечала: «Это из-за меня», Моисею остро запомнилось милое, залитое слезами лицо, почти детские плечи, которые судорожно вздрагивали от всхлипываний и от кашля, хорошо знакомого каждому, просидевшему в царской тюрьме.

Они встретились затем на берегу реки и подошли друг к другу, как старые знакомые. О чем они говорили? Обо всем: и о скорой революции, которая обязательно вот-вот грянет, и о красоте реки, и каждый о себе. В первый вечер Моисей узнал, что она член Российской социал-демократической рабочей партии, что ей 24 года и сослана она бессрочно в Колымск за участие в революционном выступлении рабочих одной из фабрик. И что у нее дома остались родители, которые очень ждут свою «непутевую» дочь, подав прошение о сокращении ей срока ссылки.

Когда зашло солнце, девушка закашлялась. Отдышавшись, она вытерла губы, и Моисей заметил на платке следы крови.

Ему стало страшно. Всем своим нерастраченным мужским сердцем он хотел защитить ее от недуга, поднять на руки и нести куда глаза глядят, подальше от этих гибельных мест. Впервые в жизни он ощутил свое бессилие. Хотелось заплакать. Но нет! Все должно измениться. Они будут на свободе. Она выздоровеет и всегда будет с ним…

…Похоронил Моисей девушку на берегу красавицы Лены. Это была его первая и, он точно знал, последняя любовь.

Через много лет потомки прочтут стихи ленинградского поэта Лихарева об этой девушке.

|

Умерла она на его руках. И последние ее слова были: «Не грусти обо мне, у тебя ведь такая большая цель в жизни».

Мысль о побеге, о возвращении в строй стала навязчивой, как наваждение. С ней он засыпал на своей жесткой койке, с ней просыпался ранними северными утрами. Но как бежать? За каждым шагом следит полиция, даже однодневная отлучка будет замечена и вызовет погоню. И какую дорогу выбрать? Уйти в сторону от великой реки — погибнуть в тундре. Двигаться вдоль Лены? По берегу тянутся телеграфные провода, по которым помчится депеша с приметами беглеца, — далеко не уйти. Остается единственный путь — на одном из пароходиков, плывущих вверх по течению, добраться до Усть-Кута, а там видно будет. Но этот план требует огромной подготовки: войти на палубу парохода в Олекминске нечего и думать — мышь не проскользнет на судно, не замеченная полицейскими. И потом нужно, чтобы пошел на риск капитан парохода, чтобы не выдала команда. Вопросы, вопросы, вопросы… Но ждать еще шесть лет невыносимо.

Почти год Урицкий готовил побег. Удалось договориться с капитаном одного из пароходиков, снующих по Лене. Больше он ни с кем не делился своими планами, хотя разговоры о побегах не раз поднимались в колонии политических ссыльных. Мнение было общее — бежать из Якутии невозможно.

Весна в тех краях неудобна для побегов из-за чересчур светлых ночей. Моисей дождался конца июля, когда земля все-таки укрывалась ночным темным покровом, и тихонько, чтобы не разбудить соседей, вышел из дома. На берегу снял с себя одежду, уложил ее на видном месте, словно собираясь купаться. Потом оделся в светлый костюм, заранее купленный тайно в одном из селений (костюма этого никто в Олекминске не видел), и отправился в затон, где стояли лодки. Одна из них была не на замке, весло хранилось в условленном месте, несколько сильных гребков, и мощное течение подхватило утлое суденышко, унося беглеца в сторону, противоположную возможной погоне — не на юг к России, а на север к Ледовитому океану. Благодаря плаванию по Днепру на отцовском «дубке» Урицкий сохранил сноровку в руках, и лодка быстро оказалась за поворотом реки, не видимая со стороны Олекминска, что было как раз вовремя, так как стало совсем светло.

Все было рассчитано до мелочей: в нескольких верстах от Олекминска Урицкий заметил сначала дымок, а затем показался и пароходик. Молотя колесами по воде, он тяжело продвигался против течения, но Моисею казалось, что он летит стрелой навстречу беглецу.

Капитан пароходика не подвел. С борта был спущен штормтрап, и Моисей, ухватившись за его веревки, быстро взобрался на борт. Никого на палубе не было видно, конспирация соблюдалась полностью, и, найдя приоткрытый люк, Урицкий спустился в трюм. Через какое-то время он услыхал, что люк захлопнулся.

Когда глаза привыкли к полутьме — слабый свет проникал только сквозь крохотный иллюминатор, — Моисей разглядел, что между ящиками с грузом оборудована как бы жилая каюта: лежала подстилка для сна, в металлическом противне находились продукты. Вот в этой «каюте» надлежало проделать вверх по Лене около двух тысяч верст. Интересно, хватилась уже полиция? Ведь если лодку обнаружат, будет над чем поразмыслить. Хотя быстрое течение реки уносило хрупкую посудину к Ледовитому океану.

Действительно, полиция очень скоро хватилась ссыльного. Однако найденная на берегу его одежда, опознанная многочисленными свидетелями, подтверждала версию, что политический ссыльный Урицкий утонул во время купания. Об этом был составлен акт, который был направлен из Олекминска якутскому губернатору. И человек был списан.

Только департамент полиции, уже неоднократно имевший дело с «утопленниками», акту до конца не поверил. Во все концы России был разослан циркуляр о розыске Урицкого.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |