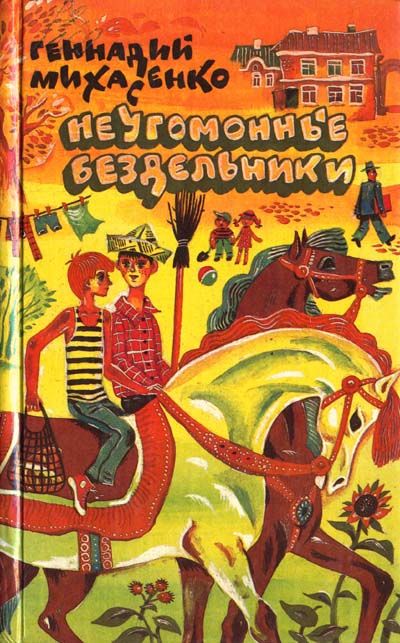

"Неугомонные бездельники" - читать интересную книгу автора (Михасенко Геннадий Павлович)

|

|

УДАР ПОВАРЕШКОЙ

Я лежал на кровати и, разложив на стуле шахматную доску, разбирал партию Морфи — граф Изуар и герцог Брауншвейгский, когда меня что-то отвлекло. Я прислушался. В недрах прачечной, где мы жили, привычно гудели стиральные барабаны, за стенкой, в бельевом складе раздавались какие-то глуховато-тупые удары — тоже не новость… И вдруг — бум-бум! — в дверь, неуверенно и робко. Не пацаны, те так бумкают, что в буфете стаканы чокаются.

Нацепив штаны, я выскочил в темные, как погреб, сени и откинул крючок.

Передо мной залитая солнцем и точно из солнца отлитая стояла Томка, в розовом платье с желтым пояском и с ослепительно белой сумкой в руке. От неожиданности я попятился, зябко охватив свои голые плечи руками. Ведь Томка ни разу не заглядывала к нам, не стучала и даже мимо-то проходила торопливо, а тут… Она стояла у самой границы тени и света и, близоруко щурясь, вертела головой. Я понял, что меня ей не видно сквозь эту границу, и шагнул к порогу. Она шире открыла глаза и, не то усмехнувшись, не то вздохнув, сказала:

— Извини, что я тебя разбудила, по…

— Что ты! Я не спал! Думаешь, я такой засоня?

— У-у, все мальчишки засони! Я уже в магазин сбегала, а во дворе еще никого.

— Нет, я долго не сплю. Я это… партию разбирал… шахматную. Знаешь, какая мировецкая партия — не уснешь!.. Ее сыграли сто лет назад… в парижской опере… на представлении «Севильского цирюльника»… в антракте, а кто-то же-записал, не дураки были, — сыпал я, не зная, о чем еще говорить, но тут сообразил, что о шахматах, пожалуй, хватит, и, кивнув в глубину нашей мрачной, как каземат, квартиры, откуда низом вытекал вязкий холод и куда верхом тянул теплый пастой двора, выпалил: — Заходи в гости!

|

Томка тряхнула головой, так что мотнулись туда-сюда уложенные двойной скобкой русые косицы, и закачала белой сумкой, которая то гасла, попадая в тень, то опять вспыхивала на солнце.

— Нет, мне в магазин надо.

— Ты же сходила.

— Второй раз. Масло кончилось. Я вот что: девчонки просили передать, что они собираются ставить концерт и приглашают вас принять участие.

— Какие девчонки?

— Наши: Мирка, Пинка, Люська и… я.

— А-а… А что за концерт?

— Художественной самодеятельности, как в школе. И вот если вы согласны, то сегодня в три часа репетиция, у Куликовых.

— Хм… А всем пацанам передали?

— Только тебе, ведь ты у них главный, — сказала Томка и снова не то вздохнула, не то усмехнулась.

Замечание насчет главного мне понравилось, и я уверенно проговорил:

— Ну, ладно… А что делать-то?

— Что хотите… Пойте, пляшите, стихи читайте… Ты вон на руках умеешь ходить — пройдешься по сцене на руках, — Томка откровенно рассмеялась, повернулась и не спрыгнула с крыльца, как все мы делали, а сошла, хотя там было две с половиной ступеньки.

Она удалялась, почти не двигая ногами, уплывала, как какой-то солнечный парус по нашему захламленному двору. Вот скользнула за садик, еще раз мелькнуло за планками белое и — все.

Шмыгнув глазами и убедившись, что никто не видел нашего свидания, я захлопнул дверь и, счастливый, запрыгал по комнатенкам, насвистывая про пыльные тропинки далеких планет, где останутся наши следы. Я любил Томку! И улавливал иногда и в ней ответные симпатии, но какие-то вялые и туманные, а тут — сама постучала! Значит, дело у нас пойдет на лад!

Я бухнулся в постель доигрывать партию Морфи — граф Изуар и герцог Брауншвейгский, но в голове было так светло и весело, что даже эта знаменитая партия показалась мне вдруг скучной, а комната — страшно темной и холодной. На солнце надо! На воздух! Может, еще раз увижу Томку в розовом платье с желтым пояском, когда она будет возвращаться из магазина.

Я живо оделся и выскочил на крыльцо, прихватив шахматы и сборник задач шахматного композитора Шумова, чтобы не просто сидеть и пялить глаза. Рассыпав фигуры, я начал искать задачу попроще — сильно ломать голову не хотелось. У задач были странные названия: «Он не в своей тарелке». «Сердечное похождение белой дамы», «Ричард Львиное Сердце». Я выбрал трехходовку «Меч Дамоклеса» — белые действительно нависали мечом над одиноким черным королем, а рядом были стихи:

Подошел Борька, мой самый лучший друг и постоянный, но слабоватый противник по шахматам, молча уселся напротив и тоже задумался. Он был косорот, но не уродливо и не от рождения, а немного, от привычки просмеивать все и вся, даже в глазах — готовность снисходительно усмехнуться.

Дернув губами, Борька поднял голову и сказал:

— Спорим, что вон до того забора двадцать метров!

Я оглянулся на забор, которым замыкался наш двор, и буркнул:

— Чего спорить, и так двадцать.

— А спорим, что не двадцать!

— Иди ты со своими спорами… Думай вон лучше над Задачей.

— Трудно.

— Какое же трудно?.. Смотри — черному королю ходить некуда и шаха нет, значит, белые должны дать ему поле. В этом идея… Только какое поле?.. И как дать?

— Дай как-нибудь… А спорим, что вот этот воробей перелетит сейчас на трубу!

Над нами на проводе сидел воробей, раскачиваясь и делая вид, как клоун в цирке, что вот-вот свалится, но сам держался крепко, словно привинченный.

— Почему именно на трубу? — спросил я.

— Ну спорим!

Тут воробей вспорхнул и волнами полетел вдоль двора, потом перемахнул крышу и пропал где-то в тополях.

— Вот тебе и труба! — сказал я.

— Если бы поспорил, он бы сел, — оправдался Борька. — А спорим, что я вот этим камушком попаду вон той кошке в правый глаз!

Это была кошка тети Шуры-парикмахерши, жившей против нас. Кошка была белая и пушистая, словно клок чистой мыльной пены. Нехотя шевеля мохнатым, как гусеница, хвостом, она нежилась на солнце метрах в десяти от нас.

— Не попадешь, — сказал я.

— Ага-а! — обрадованно протянул Борька и, прицелившись, кинул шлаковый камушек.

Не знаю, в глаз или нет, но в голову кошачью он попал. Фыркнув, кошка подпрыгнула и выгнулась распушенным коромыслом, занеся лапу для ответного удара, но, не обнаружив противника, удивленно попятилась и с мяуканьем взметнулась на крыльцо.

И тотчас за окном мелькнула большая серая фигура хозяйки. Мы, судорожно сграбастав доску и теряя фигуры, скрылись в наших сенях, прислушиваясь к запоздалому грому.

— Ах вы, негодяи! — шумела тетя Шура-парикмахерша. — Думаете, я не слежу за вами?.. Кошка им помешала, лохматым чертям!.. Кс-кс-кс, иди сюда, Машенька!..

И все быстро стихло, а не сбежи мы — ругани хватило бы на полчаса.

Борька рассмеялся, крутнувшись на месте, и победоносно проговорил:

— Проспорил?

— А может, ты не в правый глаз попал, а в левый.

— Все равно метко. Давай.

Я подставил затылок, и он врезал мне такой щелчок, что я, охнув, мигом вдруг проголодался. Пока я разделывался с завтраком, а Борька, корча рожи, рассматривал себя в самоваре, явился Юрка, тоже один из лучших моих друзей. Глаза его кукольно и как-то натужно круглились, рот был морщинисто растянут, как кисет дяди Ильи, кочегара нашей прачечной, и из этих морщин чудовищно черным языком свешивалась плоская волейбольная камера, которую Юрка стал тут же надувать. На ее боку светлела, все увеличиваясь, свежая заплата — это тетя Шура-парикмахерша проткнула позавчера мяч ножницами, а Юрка заклеил дыру.

— Хорош, держит! — остановил я Юрку, когда камера, точно при затмении, заслонила его круглую голову.

Пока мы разыскивали нашу бедную покрышку, которая от починок стала овальной, как яйцо, и отскакивала от ладоней в самые неожиданные стороны и пока потом налаживали мяч, я думал, сейчас или позже передать пацанам предложение девчонок о концерте, и умолчал-таки — уж очень сладко таить новость, зная, что в любой момент можешь одарить ею друзей.

Когда мы выскочили во двор, тетя Шура-парикмахерша уже стояла на крыльце, чем-то смазывая руки. Она была низенькой и толстой. Все на ее лице было тяжелым: набрякшие веки, мешки под глазами, отвисшие, точно со свинчатками внизу, щеки, и только губы одни выгибались вверх, напряженно, точно держали на себе всю эту тяжесть. Тете Шуре не в парикмахерской работать, а играть в театре гоголевского Вия. Я ей когда-нибудь скажу это. Пусть вот еще раз цапнет наш мяч и пырнет его ножницами! Я ей все выложу! Подумаешь, клумба, кошка! Тут люди, может быть, погибают!

Чтобы не рисковать мячом, мы, как голуби, которым подмешали сесть, круто повернули и полетели в глубь двора, в другой конец, откуда нас тоже турнут наверняка, но хоть на лету потешимся!..

Против садика Ширминых был пятачок, где можно было бы попасоваться, но тут нам не только играть — останавливаться запрещалось, чтобы не соблазниться ранетками в садике Ширминых. И мы не останавливались — не запрета боялись, а овчарку Рэйку, которую при нашем появлении торопливо выводили на прогулку. А что касается ранеток, то пусть созреют, а там посмотрим.

Я свистнул, катнул мяч Борьке и заверещал в кулак, как в микрофон, подделываясь под гундосую вокзальную дикторшу, голос которой то и дело доносил до нас ветерок:

— Внимание! Внимание! Начинаем репортаж из двора «Пяти балбесов». Сегодня здесь встретились наши старые знакомые: Борис Чупрыгин и Юрий Бобкин. А я, Владимир Кудыкин, как дурак, бегу за ними с микрофоном… Вот мяч у Бориса. Этот худущий, жилистый балбес проходит по правому краю, бьет и тут же падает. Перелом ноги! Нет, все цело. Вот он вскакивает, грозит мне и мчится дальше. Малышня впереди хватает свои совки и удирает с дороги. Молодцы! Уважать надо старших!.. Вон бабка Перминова высыпала ведро золы у забора и скорей смываться. Молодец бабка! Уважать надо младших!.. Мяч у Бобкина. Он самый хилый из игроков, но самый крикливый и злой. Опаснейший момент — Бобкин врывается в штрафную зону Анечкиного крыльца. Трудно сказать, сколько помоев выплеснула Анечка на головы наших бомбардиров! Вот Бобкин оглядывается и сильно пасует Чупрыгину!.. Дур-рак!..

Пролетев мимо Борькиных рук, мяч упал в огород Анечки Жемякиной, этой свирепой и скорой на расправу тетки. Я опомнился первым, распахнул воротца и, перемахнув огуречную грядку, выхватил мяч из помидоров, чувствуя близкую беду.

И беда эта, в халате и мягких тапочках, легко и бесшумно выпорхнула из сеней и метнулась ко мне.

— Полундра, Гусь! Она с поварешкой! — предупредил Юрка. Гусем меня звали за длинную шею.

— Теть Ань, у вас дым из форточки! — попытался отвлечь ее Борька.

Но она и ухом не повела. Влетев в калитку, она раскинула руки и, покачивая поварешкой, уперлась в меня каким-то голодно-сумасшедшим взглядом, точно собиралась сварить меня и тут же выхлебать этой самой поварешкой. Я кинул мяч друзьям и попятился. Поняв, что живым я не сдамся и что борьба в огороде превратит его в кашу, Анечка бросилась за мячом. Но Юрка опередил ее и — наутек.

— Ах, ты, гад! — крякнула Анечка и — за ним.

Я выскочил из огорода, и мы с Борькой помчались следом, подбадривая Бобкина и освистывая Жемякину. Сухая и ногастая, в развевающемся халате, Анечка неслась за Юркой, как старая раскрыленная курица за цыпленком. Жадной пятерней она все ловила и ловила Юркину рубаху, но все не дотягивалась… Вдруг размахнулась и треснула Бобкина поварешкой по голове, как бы ставя точку на своей погоне.

Мы обежали Жемякину и весело затрясли Юрку, героя, спасителя мяча.

— Молоток! — сказал я. — Только пятки мелькали!

— Летел на первой космической, — мягко усмехнулся Борька. — А как обшивка, не пробита?

Юрка тронул макушку, тоже хотел усмехнуться, но губы больно искривились, и в глазах блеснули слезы. Я понял, что удар был нешуточный. Видя, что боль уже не скрыть, Юрка часто заморгал, потом вдруг сунул мне мяч, нагнулся, сгреб подвернувшиеся шлаковины и со всей силы пульнул их в Жемякину, крикнув:

— Вот тебе!.. Вот!

И, расходясь, начал хватать с земли что попало и швырять, швырять в Анечку, обзывая ее шимпанзе, пугалом и даже грозя придушить ее где-нибудь. В своих криках и угрозах Юрка бывал неудержим и страшен с непривычки. Ему все равно в такие минуты: кто перед ним, кто его слышит, что ему за это будет — прямо истерика. Он и нам закатывал подобные штучки-дрючки, но мы ему живо затыкали рот, а тут — пусть жарит.

— С кем это ты разговариваешь?.. С девчонкой? С подружкой?.. Бесстыжие хари! — начав с шепота, гаркнула Жемякина. На шум повысовывались жильцы. — Вы послушайте этих молокососов!.. Что притихли, а?.. Стыдно?.. А ну-ка, вспомните, на кого я похожа, а? Языки проглотили?

— Да, нет, — сказал Борька. — На шимпанзе.

— Вот, на шимпанзе! — вроде радостно подхватила Анечка. — Вы слышите?

Поднялся гвалт, как в магазине, когда лезут без очереди.

— Из этаких-то вот и растут фулиганы! — проскрипела бабка Перминова. В серой юбке до земли, в глухой кофте и в черном платке, заостренно, как клюв, торчавшем надо лбом, она походила на ворону. — Смотрю — летят антихристы. Ну, думаю, не к добру. Так и есть. Драть их надо, иродов!

— Бабушка, — спокойно сказал Борька, — мы же тебя в суд потащим за оскорбление пионеров!

Эх, что тут началось!

— Это вы-то пионеры?

— Да вас, балбесов нечесаных, на пушку к пионерам не подпустят! Галстуки-то позорить!

— Пионеры вот все с трубами да с флагами! А вы…

— И правда, выдрать бы их!

— Мало их дерут.

— То отец родной, а то тетка чужая штаны спустит. Небось, стыднее.

— А что, бабоньки, давай!

Возгласы летели в нас со всех сторон, и мы только поворачивались, как вратари, в какой-то дикой игре. Я чувствовал, что злость теток уже подтаяла, зато к ней примешалось озорство — возьмут поймают, спустят штаны и врежут. Мне аж лопатки свело при мысли о возможном позоре.

Надо смываться!

У нас было два убежища, тайное и явное. Тайное — это гараж, за огородами, в механических мастерских, куда мы пробирались украдкой, а явное — крыша. Вон она с рогами лестницы, у которой осталось лишь две самые верхние поперечины, для кошек.

— На крышу! — скомандовал я и, мотая головой на сто восемьдесят градусов, прокричал: — Живоглоты!.. Чтоб вам провалиться вместе с огородами!

И мы бросились к воротам.

С улицы вдоль домов тянулись палисадники. Из-за вечной тени трава там почти не росла, только кусты, да и то чахлые, и лишь местами, куда искоса заглядывало солнце, они зеленой пеной лезли через забор. Тополя — вот кто хозяйничал в палисадниках. Могучие, часто посаженные, они взметывали свои шапищи высоко над крышами и сливались там в сплошную гряду. По длинной и толстой ветке одного из тополей мы, как циркачи, перебирались на наш Остров Свободы.

Сюда мы и прибежали, к тополю-спасителю. Мне показалось, что ветка дрогнула, как будто тополь хотел наклонить ее, точно слон хобот, чтобы подсадить нас. Но и без этого мы вскоре сидели уже на коньке и яростно колотили пятками гулкое железное покрытие. Бум-бум-бум — гудел Остров Свободы, гудел дерзко и вызывающе. Бум-бум!.. Возьмите нас тут! Помечитесь, как лисы у винограда. Бум!..

Вдруг все это мне мигом опротивело. Я тихо опустил занесенную для удара ногу и глянул на друзей — они, самозабвенно прикрыв глаза, лупили и лупили. Их рожи показались мне такими же постылыми, как и рожи Анечки, бабки Перминовой и тети Шуры-парикмахерши. Я отвернулся и прижался спиной к печной трубе. Она была теплой, крыша — раскаленной, воздух — душным, в голове — жар. И мозг как будто спекся в лепешку.

Внизу топорщилась огородная зелень, среди которой белели похожие на скворечники уборные. Эта зелень хоть и выделяла кислород, но начисто задушила нас. Бум-бум!.. А тут еще курятники, свинарники, дровяники. Колхоз, а не городской двор! Бум-бум!.. А живем почти в центре. Вон купол цирка, вон вокзал, а вон мелькает зеленая электричка за механическими мастерскими, где по-военному вспыхивают огни электросварки. Бум-бум!.. Вроде бы здорово, а вот, загнанные, избитые поварешками, отсиживаемся на крыше, а под нами шумят тетки, требуя управдома Лазорского и милицию. Бум-бум!..

Наклонившись, я вдруг свирепо крикнул в Юркино ухо:

— Хватит!

У Юрки чуть не выскочили глаза, как шарики из лопнувшего шарикоподшипника.

— Ты что, офонарел? — рявкнул он, опомнившись.

— Хватит!.. А то как двину, так и кувыркнешься отсюда!.. Барабанщики!

Юрка было взъярился, но я сполз к тополям и носком ботинка стал выскребать пыль из водосточного желоба. Рыжая и тяжелая, смешанная со ржавчиной, она поднималась и тут же оседала. Юрка с Борькой спустились ко мне. Юрка молча двинул меня локтем и пощупал макушку.

— Все еще больно? — спросил я примирительно.

— Фигня. Но я ей дам!..

— Ты, даватель, лучше вторые штаны поддень к вечеру — баня будет. Анечка раззвонит.

— Спорим, что она не пойдет жаловаться, — сказал Борька и с ленивой улыбкой протянул свою большую костлявую руку. — Боитесь?.. То-то. Если она пожалуется, мы покажем Юркину разбитую макушку, и неизвестно, кому больше попадет. Мы всех с макушкой обойдем.

Борька любил съязвить, но не сквозь зубы и без натужного хохота, как Юрка, а мягко, как будто пуховой подушкой ударит — хоть и растеряешься, но станет весело. Мне это нравилось. Он был умным, Борька, только его надо было понимать.

— Свою показывай! — окрысился Юрка, морщинисто собирая губы в щепоть и злюче блестя глазами.

— Моя целая.

— Могу разбить по блату, — и Юрка ехидно ощерился.

— Петрушка какая-то получается, — вздохнул я. — Дальше так нельзя. Надо что-то делать.

— Я ей сделаю!..

— Дело не в одной Анечке, — сказал я. — Тут — вообще… Надо всех вверх тормашками! И чтоб изнутри, а не тяп-ляп.

— Как это — изнутри? — сердито спросил Юрка.

— Как. Почем я знаю.

— А это вот как: Анечка тебя проглотит, а ты там у нее воюй, — пояснил Борька.

— А тебя, губастый философ, не спрашивают и не шипи, — огрызнулся Юрка. — Может, тебя заглотят…

Борька тряхнул головой и вдруг весело спросил:

— А кто может свою ногу на шею закинуть?

— На твою? — осклабился Юрка. — Подставляй.

— На свою, конечно.

— А ты?

— Не пробовал. Это я только что придумал. Ну ка, Борька скинул правую сандалию, ухватился за пятку и щиколотку, дернул, опрокинулся на спину и так остался лежать.

От крыши поднимался какой-то железный угар. Ржавые подтеки лишаями выступали на листах. Я стянул рубаху с майкой, раскинул их и улегся навзничь. Солнечные лучи мигом прошили меня насквозь и, как электроды, приварили к крыше… Сейчас бы горсть снега! Или сосульку бы!.. Какие у нас на прачечной вырастают зимой сосульки! Метра по два! Время от времени их срубают, чтобы не ломался шифер, а мы вывозим их на санках в огороды, где они и торчат до весны, как статуи с острова Пасхи. Да-а, зимой хорошо! Зимой весь двор наш!..

Вокруг было тихо-тихо. Мне даже показалось, что дремота сковала весь мир: заводы не работают, турбины стоят, не летают спутники, и все люди где-то полеживают, вздыхая… Но проурчал над нами самолет, сипло свистнул на путях маневровщик, а по дороге разозленно пронесся МАЗ, точно нарочно напоминая, что мир-таки не дремлет, жизнь кипит вокруг, и только мы киснем вот тут от безделья…

— Конечно, здесь они, суслики, загорают, — раздался знакомый говорок, медленный и картавый.

Я сел. По ветке крался Славка, мой лучший друг, а в развилке тополя сидел еще один мой лучший друг Генка-баянист.

— Привет! — крикнул я. — Что, музыкант, доремикаешь?

— Фасолякаю, — бодро ответил Генка.

Он еще ни разу не ступал на крышу — боялся. Сколько мы его ни уговаривали, ни дразнили — бесполезно. Однажды, правда, допекли, но все еще каемся — он сорвался. Спасибо, за ветку ухватился, повис и — ну икать. Мы испугались, кричим, чтобы подтягивался, а он молчит и только — ик да ик, потом — бух, но ничего, даже пятки не отбил. С тех пор — ша! Трусоват был Генка во всех наших делах, но и то молодец, что хоть вообще не отставал.

— Юрк! — окликнул он. — Тебя там зовут.

— Ну, вот, началось, — сказал я. — Поддевай вторые штаны.

— Кто зовет? — недовольно спросил Юрка из-под локтя. — Скажи, нету.

— Я так и сказал. Я сказал, не знаю, а они говорят: найди. Это те твои друзья.

Юрка подскочил так, точно его пырнули чем-то сквозь крышу, и стал живо одеваться, бормоча:

— А, черт, забыл… из-за этой поварихи, чтоб ей… Где они?

— Там, у ворот.

— А, черт!.. Мы же сегодня на рыбалку с ночевкой идем. А еще надо червей, удочки, жратву… Я ее придушу… Славка, скорей давай дорогу, а то!..

Славка, толстяк и увалень, переступал осторожно, как слепой, придерживаясь за верхний сук. Ветка под ним опасно пригибалась, норовя соскользнуть с карниза. Да-а, скоро ему — прощай, крыша, будет с Генкой куковать.

— Ух, братцы! — перевел дыхание Славка, сделав последний шаг и грузно садясь. — Путь свободен. Жми к своим дорогушам.

— Ты, Славчина-мужичина, повежливей с моими друзьями, а то передам. Они шуток не любят.

— Передай-передай.

— Не бойся, я так. Ну, приглашаю завтра на уху!

Бобкин подмигнул нам, юркнул на ветку и ловко, как бурундук, проскользнул по ней он всегда спешил к своим новым приятелям. Откуда и как они взялись я не знал, но только вот уже с месяц они нет-нет да и появлялись у ворот, и он, бросая все, летел к ним сломя голову. Я чувствовал при этом какую-то досаду, но она быстро улетучивалась. Черт с ними, с приятелями, лишь бы Юрка оставался своим парнем.

Славка спросил, что это внизу за шум, а драки нет. Я ответил, что драка была, и описал всю сцену.

— Зря это вы, — заметил с тополя Генка.

— Ты там помалкивай, зряшник… Пока ты пиликал на баяно, нас поварешками лупцевали, — злость на Анечку уже рассосалась, но злость вообще шевельнулась опять. — Потому нас и лупцуют, что мы кислятину разводим: зря, не надо, а вдруг… За горло их надо взять! — И я поймал в воздухе чью-то воображаемую шею.

Генка поперхнулся, как будто это я его схватил за горло, Славка принялся обкусывать и без того до мяса обгрызенные ногти, а Борька усмехнулся и спросил:

— Это как, снаружи?.. Ты же изнутри хотел.

— Все равно, лишь бы с пользой.

— Для начала предлагаю написать мелом у Анечки на двери: «Вас завтра зарежут!» — сказал Борька. — Хорошо?

— Хорошо, только ее этим не испугаешь, — заметил я. И она сразу поймет, чей это фокус.

— Хоть что сделай — поймут. Тут не делаешь — понимают.

— Это вы зря, — опять не вытерпел Генка. — Давайте я вас лучше на баяне научу играть.

Я вдруг вспомнил о девчачьем концерте и только гмыкнул, не зная, говорить о нем или нет. Сказал. Пацаны глянули на меня и тут же отвели глаза.

— Свой концерт мы уже дали, — заметил Борька. — Зрители кричат и прыгают до сих пор. Хорошо, хоть артисты высоко, а то бы давно разнесли их в клочья от восторга… Так что теперь очередь девчонок выступать.

— А я бы согласился, — сказал Генка.

— Ну, и валяй! — вздохнул Борька и отчужденно улегся на спину, выставив ребра, как ксилофон.

— А что, нельзя? — тревожно спросил Генка, завозившись в развилке. — Нельзя, Вовк?

— Почему?.. Играй, если хочешь, — ответил я и глянул на Славку — что скажет он.

Но Славка молчал, задумчиво шевеля своими полными, как гороховые стручки, губами. Он был молчун, наш Славенций, и ему это шло, потому что, когда он говорил, у него зубы стучали, не как, понятно, пишущая машинка, но постукивали. Конечно, мы могли бы выступить: Борька — с фокусами, Славка — с какой-нибудь гирей, Юрка — со свистом полухудожественным, я бы, в самом деле, прошелся на руках, если это кому интересно, но… Борька, пожалуй, прав — свой концерт мы дали, он еще даже не кончился и неизвестно вообще, чем кончится, так что, девочки, простите-извините…

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |