"Журнал `Юность`, 1973-2" - читать интересную книгу автора («Юность» Журнал)

1

Аил лежал в горной долине. По долине протекала река, разделенная на протоки. У одного протока, в стороне от аила, на отводном арыке, стояла старая бревенчатая мельница. Сколько лет здесь был аил, столько, наверное, стояла и эта мельница. За аилом возвышался лысый холм, на нём по вечерам собирались аильчане, встречали с дальнего пастбища свой скот — коров, телят, овец и коз. Здесь обычно шли неторопливые разговоры о разных делах — аильных и семейных, обо всех новостях.

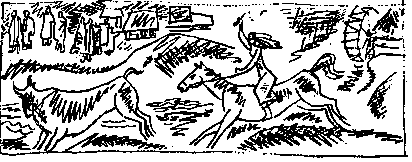

Так было и в этот вечер. Стадо брело по редкому тугаю — смешанному лесу в речной пойме. Впереди шел колхозный бугай с короткими, но толстыми рогами; он иногда останавливался, взрывал копытами землю и ревел. А вокруг стада, среди деревьев и кустарников, гарцевала на пегой кобылке дочь мельника. Кобылка легко перемахивала через валуны и пни. Мелькала красная, как весенние маки, косынка…

Аильчане, наблюдая за этой джигитовкой, начали судачить:

— Сарыкыз!.. Ну, сумасшедшая девчонка. Разве можно так гонять кобылу? А вдруг споткнётся?..

— Боже, сохрани её!

— Не девчонка, а шайтан.

— Парни на неё уже заглядываются, а она как сорванец.

|

Стадо свернуло к аилу, а бугай побрел к мельнице — чем-то она ему приглянулась или, наоборот, не приглянулась. Он остановился перед мельницей, снова начал взрывать землю копытами и реветь.

Этот бугай был известен своим злым нравом. Многие, завидя его издали, сворачивали в сторону. Однажды он, рассвирепев, сбил на землю пастуха вместе с его конём, чуть совсем не растоптал. В аиле только и было разговоров об этом происшествии…

Бугай подошел к бревенчатой избушке, поддел рогом осевший угол, потом уперся в него крутым лбом и начал бодать, вертя головой, — того и гляди, избушка повалится. Девчонка на пегой кобылке заметила, «ах бугай вольничает, вскинула плеть и наметом помчалась к мельнице. Она с маху огрела бугая по хребтине. Бугай развернулся, выставил рога, выкатывая злые глаза и роняя изо рта пену. Девчонка снова на него налетела, со свистом опуская плеть. Бугай мотал головой, а она хлестала по рогам, по тупой морде, широкой, как сиденье стула.

— В своём ли она уме? — встревожились аильчане. — Бугай лютый. Как бы не стряслось беды…

— Джигиты, кто смел, бегите на помощь. А то поздно будет…

Бугай вес же не выдержал, отступил и рысцой побежал к реке. Девчонка догнала его, ухватилась левой рукой за хвост и продолжала хлестать плеткой.

— Не трогай мельницу! Не трогай мельницу!

Бугай бросился в реку, в быстрый поток, выбрался, мокрый и лоснящийся, на галечный остров, встряхнулся — во вес стороны полетели брызги, — шумно втянул ноздрями воздух и скосил глаза на свою противницу, словно пригрозил: «Ну, погоди!..»

Девчонка захохотала, откидываясь в седле, как бывалый всадник, похлопала ладонью кобылку по выгнутой горячей шее и снова пустила её наметом — по лесной поляне, среди тополей, кустов облепихи и боярышника.

— Торе! Крепче держи повод!

Это закричал мельник. Он тоже стоял среди аильчан, наблюдая за дочерью; сорвал с головы облезлый малахай и помахал. Услышала она окрик отца или не услышала, но натянула поводья, посмотрела в сторону холма, щёлкнула плетью, словно нарочно демонстрируя свою лихость, и скрылась за тугаем.

Вдруг она вынырнула из-за пригорка красным тюльпаном…

— Загонит она лошадь! Как ей не жалко!.. Вы бы хоть одернули дочь… — сказала одна женщина, обращаясь к мельнику.

— Ничего. Пусть резвится. Крепче будет, — твёрдо сказал старый мельник и пошёл с холма к своему дому.

Девчонка подскакала к отцу, осадила кобылку; её глаза сияли, как мокрые от дождя сизые сливинки.

— Дочка, поставь кобылу на выстойку, — сказал мельник.

— Нет! Зачем ей выстойка? Немного погоняла…

Это даже хорошо. — Она снова похлопала кобылку по влажной шее. — У неё вышел весь пот.

Мельник промолчал.

— Ата (Ата — отец), я попасу её ночью… Там… Ладно?

— Как хочешь, дочь моя.

Если бы их услышали аильчане, они бы догадались, о чём говорила дочь мельника. Она говорила о запретном пастбище, находившемся в местечке Кара-Таш — Чёрный камень. Там росли высокие, сочные травы. Люди, у кого были свои дойные кобылы, пасли их там тайно, только ночью. В таких местах в лунную ночь двойная благодать — и скот насытится и душа отдохнет.

Торе всю ночь пробыла на пастбище; с ней в ночном были и другие ребята. Домой она вернулась на рассвете. Мать спала во дворе под навесом. Торе разбудила её и сказала с укоризной:

— Кто же спит до таких пор!..

Мать сладко зевнула, встала, помыла руки и пошла доить кобылу, у которой за ночь вымя разбухло, как большой резиновый мяч. В стороне арыка гудела мельница; по её шуму Торе поняла, что отец уже там. По-мальчишески расторопная, она нашла лепёшку, в большую пиалу налила кумыса и, как человек, готовящийся к спешному делу, быстро — большими кусками — съела лепёшку, одним духом опорожнила пиалу.

— К отцу пойдешь? — спросила мать.

— Сначала отгоню корову в стадо.

— Корову я сама отгоню…

— Ну вот ещё! — недовольно буркнула Торе, не любившая отступать от своих намерений, и пошла отвязывать корову.

— Корова ещё не доена.

— Так быстрей подои! — сказала дочь таким тоном, как будто она была в доме хозяйкой.

Мать, звякая ведром, подсела к корове. Торе подобрала лопатой свежий навоз, перемесила его и ловко нахлопала круглых, как лепехи, кизяков.

— О, золотые мои руки! — похвалила её мать.

— Не говори так! — нахмурилась дочь. — То я какая-то рыжая… То уже и золотая…

Девчонку звали Торайым. Это имя приблизительно означает «начальница женщин». Но у неё в отличие от других аильных темнолицых и черноголовых девчонок было светлое лицо и волосы с рыжинкой, и аильчане называли дочь мельника по-своему: Сарыкыз — «рыжая девушка».

Мать подоила корову. Торайым отогнала её за аил, на широкий выгон, где всё стадо уже собралось и двинулось на пастбище. С выгона Торайым пошла на мельницу. Она всегда с радостью шла туда: на мельнице жизнь совсем другая. Мельница была старенькая, на подгнивших, замшелых сваях, вся — от нижних бревен до камышовой крыши — белая, в мучной пыли. Она особенно выделялась своей белизной по сравнению с округой, была видна издалека. Торайым казалось, что мельница создана тогда, когда появилась сама земля. Она пахла тёплым хлебом, чем-то близким, дорогим и уютным…

Торайым толкнула тяжелую скрипучую дверь. В дальнем углу, у верстака, отец, весь белый, в белой тюбетейке, сдвинутой на затылок, с белым высоким лбом, белыми мохнатыми бровями и даже белыми ресницами, строгал рубанком. Его черная, с серой проседью борода тоже была вся белая и казалась очень длинной, как у мудрого старика из сказки.

Отец был похож на байгамбара—пророка…

— Салам алейкум! — по-мужски оказала Торайым.

— Алейким салам! — так же серьезно ответил отец.

Они всегда — по утрам, на мельнице — так приветствовали друг друга. Как мужчины…

Торайым, точно барсёнок, вскочила на дощатый полок, привстала на цыпочки и заглянула в чанак(Чанак — бункер для зерна) — он был почти полон пшеницы. Перекрикивая мельничный шум, она спросила, глядя на отца:

— Чьё зерно в чанаке?

— Из Тегерека… Матая.

«Матай…» Кажется, ей знакомо это имя. «А-а… — вспомнила она. — Это тот, что ездит на тарантасе, похожем на тачанку. Чёрный такой, толстый, как карагачёвое бревно».

— Своё?

— Говорит, колхозное.

— А есть у него справка, что зерно колхозное?

— Торе!.. Хоть сегодня не спрашивай про эту справку. Матай — уважаемый человек. Да и нам он не чужой. В родстве состоим.

Торайым строго покосилась на отца — она заподозрила, что он снова нарушил придуманный ею закон о справках.

— Когда приедут из Тегерека?

— Обещали к обеду.

Отец перестал строгать, его насторожил задиристый тон дочери.

— Торе, иди домой, к матери. Я сегодня поработаю на мельнице сам.

— Нет, ата, — упрямо мотнула она головой. — Сегодня я буду на мельнице. Ты устал, иди отдохни.

Приходи к вечеру.

Отец не на шутку забеспокоился, догадываясь о тайных намерениях дочери, и, зная, что её настойчивости не сломить, да в душе и не желая этого, он осмотрел мешки, приваленные к стене, склонил голову и мягко попросил:

— Торе, приедут люди Матая, прошу тебя, не требуй у них никакой справки. Послушай меня…

— Ладно. Моё дело…

— Я пойду на ток, надо помочь веять зерно. Если не вернусь к обеду, пришлю сюда мать.

Мельник взял рубанок и оструганные дощечки, посмотрел на дочь так, словно хотел повторить свою просьбу — важную просьбу, — но она отвернулась, и он тихо сказал:

— Ну, я пошел, дочка… Будь умницей.

— Буду! — Она повернулась, сохраняя серьезность, а когда он вышел, её лицо растянулось в озорной улыбке, она захохотала и запрыгала. — Я им покажу!..

Мельник шёл и все оглядывался на избушку, покачивая головой, словно сокрушался: «Справка… Придумает же такое! Ох, упорная девчонка! И откуда она выкопала, что нужны справки — свое зерно или колхозное?.. Да оно и правильно… Вдруг ворованное?»

В свободное от работы на мельнице время старый колхозный мельник часто бывал на току — вместе со стариками — или возле пилорамы, установленной под навесом у колхозного сарая. Он был угрюмым, неразговорчивым, скупым на ласку человеком. Но стоило посмотреть на его руки и можно было представить, какую он прожил жизнь, — на его больших волосатых руках выступали толстые, темные жилы, как плетеные камчи(камчи — плеть). Этими ручищами он когда-то один легко, почти играючи, ворочал многопудовые камни и отделывал мельничные жернова.

Никто в аиле точно не знал, сколько ему лет.

Странным было то, что мельник, кряжистый и сильный, никогда не выступал в куреше — национальной борьбе, в козлодрании, в конных состязаниях. Всю свою недюжинную силу он отдавал мельнице — выбрасывал старые, стёршиеся жернова и правил новые, расчищал арык, на котором стояла мельница, ремонтировал деревянный желоб, по которому падала вода, вращая мельничное колесо, таскал тяжёлые мешки и оставался здесь даже ночами, если набиралось много зерна для помола. Когда же он уходил с мельницы, его заменяла хромая жена, а в последнее время — и подросшая дочь. Для аильчан это имело важное значение. Старик был непреклонный, несговорчивый, он молол зерно не очень крупно и не очень мелко — так, как он считал нужным; его побаивались и не смели протестовать. Дочь забияка, хотя уже годилась в невесты, мастерица на всякие выдумки, придиралась ко всему: чьё зерно, почему заплатка на мешке оторвана, откуда взялся ячмень вместо пшеницы… А начнет молоть — одно горе: кому нужно мелко смолоть, она смелет крупно, кому нужно крупно смолоть, она смелет мелко. И только жена мельника, хоть и тоже молчаливая, но добрая женщина молола так, как её просили: крупно — так крупно, мелко — так мелко. Поэтому аильчане старались молоть своё зерно в то время, когда на мельнице была она, а не её дочь.

У мельника было справное хозяйство: дом с просторным двором, сарай для скота, сарайчик поменьше — с верстаком и столярными инструментами, две коровы, пегая кобылка и десяток овец. В те времена, когда в аиле не было ни одного деревца и люди знали только дикий тугай за аилом, около мельницы зеленел уже настоящий сад. По этому саду люди отдаленных селений находили мельницу — свою кормилицу: посреди долины зеленый лесок, как оазис, а рядом белая мельница, точно какой-то богатый храм.

В саду росли ветвистые яблони и груши, между ними стояли пчелиные ульи…

Уже этим мельник отличался от остальных аильчан.

Он был связан с русскими, что жили в Таласе. Там жил и друг его юности — Григорий. Правда это или нет, но говорили, что он с Григорием в молодые годы пас свиней у некоего богача Тряпкина. Иногда в аил к мельнику приезжали русские мужики со своими полногрудыми женами и конопатыми дочерьми, которые носили платья выше колен.

Русские друзья научили его столярному делу. Он толково владел топором, ножовкой, долотом, рубанком. Мельник никому не показывал столярные инструменты и никому их не давал. Они хранились в сарайчике — его мастерской. Только однажды, когда инструменты понадобились на строительстве новой колхозной конторы, сам председатель пришел к мельнику и с большим трудом выпросил их на несколько дней.

Случалось, что кто-нибудь шутки ради, начиная перечислять всех зажиточных людей аила, непременно мельника называл первым. Даже в трудные времена — в годы басмачества, когда почти все семьи перебивались с мякинной лепешки на воду, — и тогда казан мельника не покрывался ржавчиной, а блестел жиром. Однако мельник не был скрягой. Он помогал аильчанам — от многих он слышал слова благодарности. Во время войны и в первые послевоенные — голодные — годы он особенно заботился о вдовах и сиротах. Часто он зазывал в свой дом голопузых ребятишек, копавшихся в дорожной пыли, просил жену накормить их талканом (Талкан — жареный молотый ячмень.):

— Накорми досыта!

Ребятишки жадно ели талкан, перемешанный со сметаной, а жена мельника смотрела на них задумчивыми, печальными глазами и вздыхала:

— Ох, проклятая война!..

Она шла в кладовку, выносила старые тряпки, с треском разрывала их на лоскуты и завязывала муку — по миске — в эти лоскуты.

— Нате, отнесите домой, — говорила она, протягивая каждому по узелку.

Ребятишки шумно, с радостными криками бежали по аилу.

— Дай бог им здоровья! — говорили обрадованные матери. — Все же свои люди, понимают беду…

То ли за такую щедрость, то ли вообще за твёрдую справедливость и размеренную — несуетную — жизнь все жители аила, и старый и малый, уважали и сурового мельника и его покладистую жену, а уважение — не дешевле хлеба.

Рано утром Сеил, жена Кадыра — бригадира по полеводству, — шла на мельницу. Она несла полмешка зерна — мука в доме кончилась, нужно было срочно смолоть — и всю дорогу думала: «Хоть бы на мельнице оказался сам мельник или его жена. Только бы не дочь!» Сеил родилась в этом аиле и выросла, здесь, и вся её жизнь была по-аильному однообразной, она ни разу никуда не выезжала. И самым примечательным для неё в аиле была мельница. А старый мельник казался волшебником — его не мог и не может заменить никто другой.

Сеил осторожно, с опаской приоткрыла дверь и вошла, пригибая голову, хотя дверь была высокая. Её встретил густой гул жерновов, мельница ходила ходуном. На полке, у чанака, по-мужски скрестив ноги, сидела Сарыкыз в легком мучном тумане, словно присыпанная пудрой, — белесо-рыжеватые волосы, выбившиеся из-под косынки, матовое лицо, прямой тонкий нос, брови вразлет. В этом тумане остро чернели её глаза. Грудным, намеренно грубоватым голосом она заговорила:

— Чего пришла так рано? Сегодня тебе не смелю…

Видишь, сколько мешков стоит! Все колхозные. Приходи завтра. Иди…

Сеил оторопело смотрела на дочь мельника, странно восседавшую на полке в позе оракула; она даже забыла о мешке, который оттягивал ей плечо.

— Что уставилась? Первый раз, что ли, видишь меня? Я же сказала: приходи завтра!

— Может, я оставлю мешок здесь? — растерянно попросила Сеил. — Чтобы завтра в первую очередь…

— Не будешь ждать. Сказано раз — и всё.

Сеил, обиженная, подбросила на спине мешок и повернулась к выходу.

— Эй, келин(Келин — невестка, молодая женщина.) — окликнула Торайым её у порога.

Торайым с такой напускной строгостью и бесцеремонностью обращалась с немолодой уже Сеил по той причине, что не любила бригадира — он на всех кричал в аиле, изображая из себя большого начальника. Торайым сама играла в строгого крикуна, а тут появился соперник. Поэтому, с неприязнью относясь к бригадиру, она с такой же неприязнью относилась и к бригадировой жене, называя её непочтительно — а больше ради озорства — «келин», хотя Сеил была лет на двадцать старше дочери мельника.

— Келин, ты, кажется, жена бригадира, а мешки таскаешь сама.

— А что, жена бригадира, думаешь, святая? Если надо, и мешки приходится носить. Свой хлеб, это мне не зазорно.

Сеил, видимо, по-настоящему обиделась — она быстро шагнула за порог. Торайым не изменила своей позы, только бросила вдогонку:

— Келин, что же ты не посылаешь свою дочку? Жакил…

— Ей некогда. Надо будет — пошлю… Моя дочь не такая грубиянка, как ты.

— Подумаешь!.. — Торайым вскинула руку так, будто в её руке был жезл полководца.

В аиле дочь мельника среди своих сверстников — и девчонок и мальчишек — всегда была заводилой.

Она собирала ватаги и уводила за реку, в тугай, а то и дальше — к высокой красной скале. Случалось, она заигрывалась с ребятами на лужайке в догонялки, в мяч или в чижа, забывала про мельницу, про зерно в чанаке, а потом спохватывалась и во весь дух бежала к мельнице, когда из двери уже курился дым — жернов накалялся и пережигал муку. Мальчишки, признавая её вожаком, были привязаны к ней и скучали, если она целый день не выходила из мельничной избушки. Женщины и старухи судачили о ней, склоняли её имя на все лады, но Торайым не обращала на это внимания, а может, делала вид, что пустые байки её совсем не трогают.

Иногда в аил привозили кинофильмы. Торайым важно и гордо шла к старой колхозной конторе, приспособленной для показа кино. Каждому — и тонконогой девчонке, и курносому подростку, и красующемуся джигиту — хотелось пройтись рядом с ней.

На площадке у конторы её окружала целая толпа — знали: дочь мельника расскажет что-нибудь интересное, забавное. Скажет — причем обязательно смешное, это она умела, — и все хохочут. Возле неё всегда рушилось извечное правило, по которому женщины должны быть отдельно, а мужчины тоже отдельно.

Взрослые ворчали:

— Чего она там чудит? Бесстыдница!..

Девушки ревниво косились:

— Что в ней особенного? В платье, а на девчонку не похожа. Дикая!

Торайым была у мельника единственной дочерью, которую судьба ему подарила на старости лет. Он любил её и гордился ею, хотя внешне не очень это показывал. Он не осуждал её за то, что она своим характером и повадками похожа на мальчишку. Наоборот, видя, как она носится с ребятами по лугу, кувыркается, смело расправляется с драчунами, если случалась стычка, мельник поглаживал бороду:

«Пусть и девчонка, а лучше любого мальчишки. Не хлюпик…»

Да, старому мельнику можно было гордиться своей дочерью. Она исправно орудовала на мельнице, где приходилось иметь дело с увесистыми мешками,

Она ловко развязывала тугие полосатые мешки, отсыпала половину зерна в ведра, а остальное подхватывала, подталкивая коленом, бросала на полок, потом опрокидывала, вытряхивала в чанак.

Часто Торайым оставалась на мельнице одна даже ночами, ничего не боялась. Она наполняла чанак доверху, ложилась на мешки и, закрыв глаза, прислушивалась к окружающим звукам. Шумела, плескалась вода в широком желобе и на лопастях колеса, ровно, монотонно гудели жернова, поскрипывал деревянный остов мельницы. Даже в полудрёме она чувствовала, когда кончалось в чанаке зерно и нужно было подсыпать.

Лежа на мешках, Торайым думала о своей древней мельнице — какая все же она интересная, о своем отце — какой он все-таки добрый, о самой себе — какая же она юная, но смелая и сильная. Чего ей больше всего хочется в жизни? Да, чего? Перед её глазами всегда вставала красная скала… Торайым поднимается на самую вершину — от высоты дух захватывает, она стоит, ни разу не покачнувшись, потом вскидывает руки и летит, летит над долиной, над всей землей. Люди смотрят в небо и показывают:

«Вон летит Сарыкыз! Дочь мельника. Её никогда не догонит смерть…»

Торайым не могла терпеть тех аильчан, которые говорили неправду, всякую напраслину или отлынивали от настоящего дела, бесцельно слонялись по дворам. Когда такие приходили на мельницу, начиналось представление: зерно засыпано в чанак, мука течет в чисто выскобленный ящик, и вдруг мельница, вздрагивая, останавливается.

— Что случилось, чон кыз(Чон. кыз — большая девочка.)

— Надо жернов править. Видите, не мука, а крупа идет.

— Ой, милая, пусть хоть крупа, только домели.

— Нельзя! Камни погорят.

— Да разве камни горят? Будь добра, не упрямься, домели,

— Мне мельница дороже вашей муки!

Торайым надменно вскидывала брови, со скрежетом захлопывала дверь и уходила — вроде звать отца, а сама тугаем пробиралась к небольшому, обрамлённому камышами озеру, где она почти каждый день с наслаждением купалась. Она там плавала, ныряла, и легкие волны расчесывали её густые волосы, закрывавшие всю спину. Искупавшись, сидя на берегу, в тени камышей, она, уединившись, смотрела на волны, наблюдала за солнечными зайчиками и была счастлива оттого, что появилась на этот многообразный и увлекательный белый свет.

Три вещи в долине Торайым считала кровно своими — мельницу, озеро и красную скалу.

Эта скала вошла в её жизнь давно, с той поры, когда она только начала понимать себя, землю, всю природу, встречавшуюся на пути. У предгорья, среди серых холмов, сглаженных ветрами, одиноко возвышалась скала из красного песчаника. Она четко выделялась на фоне далеких голубых горных вершин со снежными шапками, алела, прямо горела под солнцем, особенно по утрам, когда солнце всходило. Только в середине скалы, метрах в двадцати от подножия, зиял чёрный провал — то была пещера.

Со всех сторон скала была почти отвесная, и никто не осмеливался на неё подниматься. Аильчане сторонились необычной скалы с чёрной пещерой, считали, что там обитает нечистая сила.

Однажды дочь мельника исчезла из аила перед вечером, и не было её всю ночь. И сам мельник с женой и соседи думали, что она уехала в ночное на пастбище Кара-Таш, а Торайым задумала дерзкую потеху. Она встретила своего одногодка Асана, сына конюха Кудаша.

— Ты сегодня ночью погонишь свою кобылу пасти?

— Погоню, — ответил Асан.

— Поедем со мной, вдвоём.

— Почему вдвоём?

— Дело есть. Пока секрет… Умеешь держать язык за зубами?

— Умею.

— Вот и хорошо. Поедем не на Кара-Таш, а к красной скале, там, за холмами, есть луг. Там и попасём.

— Почему к красной скале? — испугался Асан.

— Потом узнаешь. Вечером расскажу…

Перед закатом солнца они выехали, но направились не в сторону пастбища, а к дальней окраине пойменного леса. В тугае они наломали четыре вязанки сушняка, навьючили на кобылиц и повезли к красной скале. У подножия скалы они свалили сушняк в кучу и стали ждать сумерек.

— Асан, ты сиди тут, внизу, а я полезу в пещеру, — сказала Торайым.

Она связала небольшую охапку сушняка длинной бечевкой, сделала лямки, перекинула охапку за спину, как рюкзак, и полезла на скалу. Как лучше добраться до пещеры — это она много раз уже разведывала днем. Хватаясь за каменные выступы, Торайым вскарабкалась на узкую площадку перед пещерой, сбросила со спины охапку, положила её у самого входа в пещеру, постояла, прислушалась к пещерной немоте, спустилась вниз и связала другую охапку. Так она перетаскала к пещере весь сушняк.

Пока перетаскивала, стемнело. В пещере было совсем темно, каждый звук гулко отдавался в тёмной глубине. Торайым — в этом она могла признаться только самой себе — было боязно, моментами охватывала даже жуть, ей вспомнились слухи, что во время войны здесь, в этой пещере, прятался дезертир. А вдруг его здесь не нашли, не вытащили отсюда, не арестовали и он живёт здесь до сих пор, сидит сейчас, притаившись, за каменным углом, весь обросший, страшный и по-звериному злой и голодный. Схватит, разгрызет горло и высосет кровь.

Да и нечистая сила… Кто знает, может, старухи правы? Но Торайым крепилась, подбадривая себя мыслью, что смерть её никогда не догонит. Она достала из-за пазухи коробок, чиркнула спичкой — вспыхнул огонек. Сушняк, потрескивая, быстро разгорался, пламя росло, ширилось, металось, отбрасывая темноту. Начали трещать и толстые палки. Жаркий свет костра падал к подножию скалы, на холмы, на реку и тугай. Торайым, ликуя, повернулась к костру спиной, широко развела руки и смотрела перед собой, в потревоженную ночь, — её качающаяся тень ложилась далеко на землю, как тень огромной летящей птицы.

В аиле заметили огонь на скале, и начался переполох. Все выбежали на улицу, сбились группами и с изумлением — а иные и со страхом — смотрели, как в пещере полыхало яркое пламя — диковинное зрелище. Над скалой качалось багровое зарево, а сама скала от подножия до вершины была кровавая.

Аильчане ахали, старики хватались за бороды, старухи бормотали молитвы — в этом зловещем пламени, чудом возникшем на красной скале, им виделось недоброе предзнаменование.

Аил не спал всю ночь…

И утром не утихали разговоры и кривотолки о ночном таинственном огне на скале. Кто-то даже поехал к дряхлому мулле, который жил в соседнем аиле.

— Огонь на скале? Я и сам его видел, — важно сказал мулла. — Божественный огонь… Значит, эта скала — священное место. Молитесь создателю, и вас минуют несчастья.

И верующие потянулись к скале — начали там молиться, оставляли у подножия, на плоских камнях, жертвоприношения — куски вяленого мяса, сыр, боорсохи(Боорсоки — лепешки, жаренные на масло,). Две женщины, никогда не рожавшие, даже остались на ночь под этой скалой и молились до утра: авось, бог даст им детей.

В ту ночь — ночь костра — Торайым предупреждала Асана:

— Никому ни слова! Если скажешь, голову откручу. Клянись…

— Клянусь!

— Лучше клянись.

— Клянусь… Никому не скажу, если даже проживу на свете сто лет,

— Смотри! — пригрозила она.

Но Асан не выдержал. Мать его тоже собралась к скале, начала жарить боорсоки. Асану стало смешно, и он сказал матери:

— Молиться пойдешь? А чего там молиться? Знаешь, кто зажёг огонь в пещере?

— Кто?

— Сарыкыз!

— О-о, не говори такое!..

— Да я же с ней был. Сам дрова в тугае собирал,

А вы: «Огонь аллаха!» Поверили мулле… А костер зажгла Сарыкыз!

Женщина понесла эту весть по аилу, но её рассказу не поверили — аильчане продолжали молиться у скалы.

Торайым не ожидала, что её забава примет такой оборот: «Вот те на, открыла священное место!» И она решила привести это дело к желательному ей концу. Она снова натаскала к пещере сушняка, и, когда в один из праздников богомольцы пришли к скале, выложили жертвоприношения, она разожгла костер, выскочила из пещеры и заплясала на узкой площадке. Вначале ошеломленные, а потом возмущённые богомольцы долго бегали вокруг скалы, потрясая кулаками. Вернувшись в аил, они пожаловались мельнику:

— Приструните свою дочь! Она что, считает нас глупыми?

— Провела вас? — смеялся мельник. — Значит, верно, считает… Вы к ней не приставайте!

С той поры пещера на красной скале стала называться «пещерой Сарыкыз».

Сеил, как и все аильчане, хорошо знала о строптивом характере Сарыкыз, поэтому она не стала с ней спорить — бесполезно, ещё хуже сделаешь. Она шла домой и думала: что же предпринять, не ждать же завтрашнего утра?.. У самого дома ей повстречалась соседка Урия, близкая приятельница.

— Что, уже смолола? Так быстро? — удивилась Урия.

— Где там смелешь! — не сдержала раздражения Сеил. — Если на мельнице эта сорвиголова…

— Тише! — засмеялась Урия и с шутливой опаской оглянулась. — Вдруг кто услышит, донесет мельнику, тогда к нему не являйся.

— И что с ней делать! — вздохнула Сеил, опуская на землю мешок.

— Хочешь, я упрошу её смолоть,

— Как бы не так! Она упряма, точно старая ишачиха.

— А я знаю её душу, — улыбалась Урия. — Одна знаю!

— Попробуй!..

Урия была известна в аиле не менее, чем Сарыкыз; только слава её была совсем иная — её уважали, считали женщиной деловитой, разумной. Старики — хотя она была в два раза моложе своего мужа — относились к ней с почтением, потому что она была женой председателя колхоза — видного и всеми уважаемого человека, а молодые ценили её за живой, веселый нрав, за отзывчивую натуру. С каждым человеком она легко находила общий язык, проявляла горячее участие — помогала советами, а иногда и делами. В аиле не было такого жениха и такой невесты, которые не обращались бы к ней за помощью. Она передавала приветы и записки, устраивала свидания и участвовала в сватовстве. Правда, не всегда её хлопоты кончались добром, но, несмотря на это, все джигиты и девушки шли к ней потолковать о своих сердечных тайнах, излить свою душу.

Урия пришла на мельницу и, оживленная, спросила с порога:

— Как дела, чон кыз?

Дочь мельника по-прежнему сидела на полке в позе оракула. Она протянула перед собой правую руку и выставила кверху большой палец: мол, дела идут отлично.

— Слезай со своего трона, — дружелюбно сказала Урия. — Я принесла тебе хорошую весть.

— Еще бы принесла плохую!

— Правда, хорошую…

Торайым легко спрыгнула на широкие — из горбылей — половицы.

— Какая весть? Говори!

Урия подмигнула ей, будто подруга, готовящаяся сообщить что-то по секрету.

— Один джигит… Он велел передать… Он из аила Тегерек.

Торайым прямо глянула в глаза Урие:

— Что передать?

— Ну, что передают девушкам…

— Чего же он сам не скажет?

— Не смеет… — Урия понизила голос до шепота.—

Он влюблен в тебя.

Торайым остро сощурила глаза, она поняла, что Урия все это придумала и, как часто подобное водится, разыгрывает ее, и выразила подчеркнутое изумление:

— Неужели правда?

— Конечно.

— Ах, джигит!..

Вдруг она звонко засмеялась и повалилась спиной на мешки; смеялась она до слез, всплескивая руками.

— Хватит, чон кыз! Я открываю тайну человека, а ты смеёшься. Давай серьезно поговорим.

— А какой он из себя? — принимая игру, спросила Торайым.

— Такой… Очень красивый… Чернявый…

— У нас все чер-ня-вые.

— Этот особенно чернявый. Месяц назад видел тебя… И голову потерял.

— Фи! Если бы рыжий!

— Можно покрасить!

— Ладно! Так ты хочешь, чтобы мы встретились?

— Для этого и пришла… А кем он работает в районе, в какой-то конторе… Вот забыла…

— Ну-у… Кого не люблю, так это конторских писак. Всю жизнь сидят на месте, как наседки.

— Такого джигита в нашей округе не найдешь!

— Не найдешь!.. — Торайым насмешливо скривила губы.

Она резко поднялась — ей надоело играть невесту, в которую влюбился таинственный жених, и она сделала суровое лицо.

— Довольно, Урия! Зачем голову морочить? Сразу бы и сказала… Пришла просить, чтобы я смолола зерно этой бригадирше.

— Откуда ты знаешь?

Урия уже надеялась, что растрогала, расположила к себе дочь мельника и та, отзываясь на добро добром, исполнит любую просьбу, но не тут-то было — вышло совсем по-другому.

— Ты что, ясновидица? Прочитала мои мысли?

— Я их прочитала, как только ты переступила порог.

— Ну, ладно… — сдалась Урия, нехотя расставаясь с прежним лукавством и игривостью. — Я обещала Сеил… Смели, прошу! Не заставляй краснеть перед ней.

— А чего она приходит сама? — тоном выговора произнесла Торайым. — У неё дочь есть.

— Хорошо, — облегченно вздохнула Урия. — Я скажу, чтобы она послала Жакил. Только ты уж не подведи меня.

— Всё. Сказано — сделано.

Урия вернулась к соседке:

— Давай мешок, Я же говорила, что всё улажу.

— Как тебе удалось?

— Секрет. Пошли на мельницу свою дочь. — Урия, глянув на солнце, спохватилась: — Ох, пора уже на поле! Зарос мак… Сегодня нужно дополоть дальнюю плантацию. Ты иди, я тоже скоро приду.

Жакил, дочь бригадирши, не смогла поднять мешок. Урие пришлось взвалить его на свои плечи. Жакил поддерживала мешок тонкой рукой, но это была не помощь, а одна видимость. Урия тревожилась: не выкинет ли чего ещё дочь мельника, хорошо, если на мельнице никого нет, а вдруг там уже посторонние люди, осрамит… Торайым встретила их снисходительной усмешкой. Урие было не по себе.

— Чон кыз, не забудь наш уговор, — дружески сказала она. — И не бери долю за помол. Не возьмёшь? Вот и хорошо… — и вышла за дверь, оставив Жакил одну с дочерью мельника.

Торайым была старше Жакил всего на один год, но казалась старше по крайней мере года на три. По сравнению с ней Жакил выглядела хрупкой девочкой — круглое, как луна, бледноватое лицо, тонкая — муравьиная, как говорили в аиле, — талия. И ростом не вышла… Торайым — выше и солиднее. Жакил была стеснительна, пуглива и трепетала перед дочерью мельника.

— Эй, Жакип, у тебя есть джигит? — внезапно спросила Тсрайым.

Жакил вздрогнула и, зардевшись, опустила глаза:

— Нету…

— Такая большая — и нету джигита, — с укором сказала Торайым.

— А у тебя есть? — робко спросила Жакил.

— Сколько хочешь! Урия сказала, что ещё один влюбился в меня с первого взгляда.

— А когда замуж выйдешь? — осмелела Жакил.

— Проверю всех по одному. Не понравятся, пошлю их к шайтану!

Торайым снова забавлялась игрой. Но эту игру пришлось прервать: в раскрытую дверь она увидела — возле колхозного клуба, который стоял ниже мельницы, остановилась телега, груженная яблоками. Её окружили дети, подростки, женщины. Торайым потянула косом воздух, будто уловила ароматный запах яблок, спрыгнула с полка и степенно, вразвалку пошла к телеге. Расталкивая людей, она пробралась к телеге, взяла одно яблоко, подбросила на ладони.

— Свешай мне два килограмма.

— У вас же есть свой сад, — сказал возница, продававший яблоки.

— У нас яблоки ещё не поспели, кислые.

— А куда тебе сыпать?

— Сюда! — и Торайым приподняла подол платья.

— Без очереди лезет… Имей совесть! — заворчали на неё стоявшие у телеги.

Торайым повернулась и так же, как делал её отец, резко вскинула брови и спокойно сказала:

— Мне некогда… У меня мельница работает.

И пошла к мельнице, неся яблоки в подоле.

— Хочешь яблоко? — спросила она у Жакил таким тоном, каким спрашивают у ребенка.

Жакил промолчала, обиженная: «Невежа… Кто хочет угостить, не спрашивает». Скрывая обиду, она расширенными глазами смотрела на Торайым, которая с хрустом, с брызгами раскусывала яблоко.

— Лови!

Торайым взяла из подола краснобокое яблоко и бросила в протянутые руки Жакил.

— Ты с кем-нибудь переписываешься?

— С кем?

— Конечно, с джигитом.

— Ой! Стыдно же это! Мне рано…

Торайым презрительно сморщилась, высыпала яблоки на порожние мешки, вспрыгнула на полок, заглянула в чанак — зерно уже кончалось.

— Ну-ка, подай мне мешок Урии, — приказала она, будто не зная, что этот мешок принадлежит семье бригадира, а Урия была всего лишь посредником.

Жакил с трудом, краснея от натуги, приподняла мешок. Торайым цепко подхватила его, опрокинула в чанак, встряхнула и бросила на пол, под ноги бригадировой неженке. Затем она зачерпнула полную плицу зерна и высыпала в пустой ящик, стоявший на полке.

«Обещала не брать за помол, а сама…» — с укором подумала Жакил, но глядела с интересом на дочь мельника — подвижную, напористую, со свободными жестами — и, не признаваясь самой себе, даже завидовала ей.

— Ты скажи Урие, что я за помол не брала, — насмешливо сощурилась Торайым. — Ладно?

Жакил согласно кивнула головой.

— Какой ты класс окончила?

— Восьмой.

Торайым присела на край ящика, потерла ладонью лоб и задумалась. Она никогда не печалилась и никому ни в чем не завидовала. И теперь было непонятно: о чем она надолго задумалась, то и дело потирая свой слегка выпуклый лоб, припудренный мукой.

…Это случилось года два назад, зимой. Корова вышла со двора; Торайым, разгоряченная — только что мылась в жарко натопленной комнате, — выскочила на улицу в одном тонком платье. Не успел отец крикнуть, чтобы накинула чапан, она была уже за порогом. Пока она гонялась за коровой и закрывала сарай, её продуло студёным ветром. К вечеру слегла в постель. Ночью металась в жару — всё тело горело. Домашнее лечение не помогло. Отец отвёз её в районную больницу, и врачи определили — воспаление легких.

В больнице она пролежала долго — после воспаления начались какие-то другие осложнения. Вышла из больницы уже весной, вышла здоровой, по-прежнему подвижной, ловкой и выносливой. Мешки на мельнице не казались потяжелевшими…

Она отстала от одноклассников. Учителя просили её: «Учись, как-нибудь переведем в следующий класс». Но она отказалась. Она была в классе самая рослая. Что же получится: самая большая будет сидеть на уроках, ничего не понимая, будет беспомощной в подготовке домашних заданий. Нет… Она не пошла учиться и на следующий год. Так школа была оставлена навсегда.

Но Торайым скучала по школе, по своим сверстникам. Когда её подружки шли с уроков, она их встречала, затевала игру в снежки, валила в сугробы сразу двух-трех девчонок и смеялась звонким смехом, чистым, как белый снег…

— Молоть тебе как — крупно или мелко?

Жакил вздрогнула. Сарыкыз так долго потирала свой лоб и переносицу, что этот вопрос прозвучал неожиданно. Растерявшись, Жакил ответила:

— Мели крупно!..

— Крупно? Ну, чудачка, первый раз слышу: мели крупно!

Жакил опомнилась, ей стало неловко за свою растерянность:

— Ой, конечно, мелко…

Торайым покрутила деревянное колесико со стертыми зубцами, натягивая шнур из сыромятной кожи, — мука стала сыпаться медленнее, зато была мелкая, словно сеяная.

— Вот ты какая! — снова осмелела Жакил. — Хорошо работаешь. Если б ты родилась мужчиной, наверное, смогла бы прокормить целый аил.

— А ты думаешь, девушка на это не способна? — серьёзно спросила Торайым. — Подожди, ты ещё увидишь на моей груди Золотую Звезду, какую носит табунщик Шаршен из Тегерека. Запомни мои слова!

Табунщик Шаршен, живший в аиле Тегерек, был первым в долине, кто стал Героем Труда. Его имя знали во всей округе. О нем говорили:

— Табунщик, а стал видным человеком.

— Звезду ему вручали в самой Москве.

— Даже райком считается с его словами.

С той поры аил Тегерек называется не иначе, как «аил, откуда вышел Герой». Этим гордились все тегерекцы, даже мальчишки задирали носы, будто они сами были героями.

Председателем там когда-то работал Матай. Он всегда разъезжал на ходке, похожем на тачанку, которую, словно ураган, носил бешеный гнедой жеребец с белой звездочкой на лбу. Теперь Матай уже не председатель, но все ещё считается важным человеком и не расстается со своей «тачанкой».

Вот эта «тачанка» и подкатила к мельнице.

Дверь с легким скрипом приоткрылась, словно её отворил не человек, а дуновение ветра. В дверь просунулся усатый джигит в белом, расшитом узорами, с чёрной окантовкой колпаке. За ним показался второй, низкорослый, с крупными бородавками на щеках.

— О-о! — протянул усатый, увидев на полке, у чанака девушку, сидевшую по-мужски — ноги калачом. — Что я вижу!..

Торайым ничего не ответила, только окинула незнакомых парней холодным взглядом.

— Эй, кыз, — требовательно сказал усатый, — скажи, смолото ли наше зерно?

— А справка у вас есть? — невозмутимо спросила Торайым, не меняя своей позы.

— Какая справка?

— Чьё зерно?

— Чье же… Матая.

— Вот и давайте справку, что зерно Матая.

— Карындаш(Карындаш — вежливое обращение к девушке, молодой женщине). — деланно смягчил голос усатый, — Вы с нами так не шутите.

— Я не шучу.

— Вот наши мешки! — обрадованно сказал низкорослый. — Я их сразу узнал, — он пощупал один мешок. — Мука… Всё готово.

— Если наши, давай грузить.

Усатый подошел к мешкам, потрогал завязки.

— Без справки вы муку не получите! — поднялась Торайым.

— Карындаш, я же сказал, не шутите так с нами… Берём этот мешок! Не разевай рот, видели мы таких… — сказал усатый своему напарнику.

Торайым спрыгнула с полка, схватила тяжелое стальное зубило, которым мельник правил жернова, оттолкнула усатого от мешков, замахнулась:

— Уходите отсюда!

— Ты чего? Спятила? — опешил усатый.

— Прочь с мельницы!

Размахивая зубилом, Торайым начала теснить парней за порог. Вытолкав их на улицу, к «тачанке», она задела колпак усатого — колпак слетел с головы, — захлопнула дверь, повесила замок и спокойно повернула два раза ключ. И так же спокойно, даже степенно, пошла к дому.

— Никто не видел? — спросил усатый, оглядываясь по сторонам и отряхивая пыль с колпака.

Напарник словно ничего не слышал, он оцепенело проговорил:

— Вот это девчонка!.. Аксакалы рассказывали…

Были сильные девушки. Как мужчины, сражались, стреляли из лука. Носили тяжелые доспехи, защищали свое племя… И вот… Я видел такую девушку своими глазами.

— Своими глазами! — рассердился усатый. — Аксакалы узнают об этом, позор нам! Они окунут нас в воду и повесят сушиться на тополе. Я спрашиваю: никто не видел?

— Вроде никто… — сказал напарник не очень уверенно.

Старый мельник пришел домой с колхозного тока к вечеру, только прилёг на кошму отдохнуть, как жена из кухни сказала:

— Отец, кто-то на улице тебя спрашивает.

— Кто? Скажи, пусть заходят в дом.

В комнату вошли двое — люди Матая, усатый и низкорослый.

— Проходите, джигиты.

Парни топтались у порога.

— Мы и здесь постоим… Если наше зерно смолото, мы бы хотели забрать муку.

Из дальней комнаты вышла Торайым. Она безразлично посмотрела на гостей, словно видела их в первый раз, и затем, независимо повернувшись, ушла в свою комнату.

Мельник по замешательству парней, по тому, как дочь вышла из комнаты и молча ушла обратно, начал догадываться о том, чего опасался утром.

— Так смолото ваше зерно?

— Кажется, смолото… Не знаем, аксакал.

Мельник нахмурился, над его глазами, в которых еще сохранился живой блеск, нависали мохнатые седые брови.

— Эй, Торе! — позвал он дочь.

Простодушный взгляд Торайым встретился с тревожным взглядом отца. Этот взгляд человека, прожившего долгую, сложную жизнь, говорил: «Дитя моё, пойди на мельницу, отдай им муку. Неловко будет перед Матаем». А взгляд дочери, которая только начинала жизнь, начинала открывать для себя большой, сложный мир, говорил: «Не пойду! Таких зазнаек надо проучить». Но, чтобы успокоить отца, она просто сказала:

— Пусть мама сходит с ними на мельницу.

Мать, сняв передник, вышла из дома. Мельник вздохнул, словно сбросил с плеч тяжелый мешок.

— Передайте Матаю от меня салам. Пусть приезжает в гости.

А сам подумал: «Что с Торе?.. Да ничего… Взрослой стала дочь».

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |