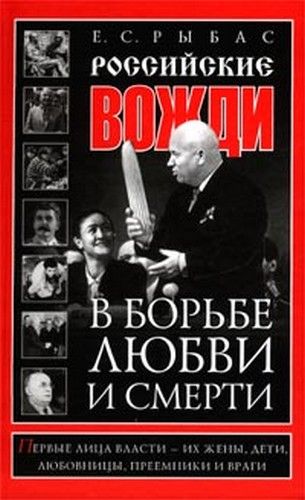

"Российские вожди в борьбе, любви и смерти" - читать интересную книгу автора (Рыбас Екатерина Святославовна)

|

Екатерина Рыбас Российские вожди в борьбе, любви и смерти

Алгоритм борьбы за власть в Кремле

Эта старая история сегодня может быть интерпретирована, как гибель провозвестников прихода в Кремль «питерской команды».

Итак, было в окружении Сталина три сильных человека: Андрей Жданов, Георгий Маленков и Лаврентий Берия. Все трое были выдвиженцами Сталина и активно участвовали в «варварской смене правящего слоя» в 1937 году.

Фигура Маленкова сегодня покрыта густой тенью, а в 40-е и начале 50-х годов прошлого века он был одним из крупнейших советских руководителей и после смерти Сталина фактически стал его наследником.

Жесткий идеологический боец Жданов был наиболее прямолинеен в отстаивании чистоты коммунистической идеологии. Прагматичный Маленков курировал во время войны оборонную промышленность и подбор высших руководящих кадров. Берия вел госбезопасность, а также производство вооружений (совместно с Маленковым); в конце 1944 года ему было поручено «наблюдение за развитием работ по урану», его называли «отцом советской атомной бомбы».

Была еще одна крупная фигура в позднесталинском политическом спектре: Николай Алексеевич Вознесенский, доктор экономических наук, академик АН СССР. Выходец из духовной среды, сын служащего лесной конторы в Тульской губернии, семинарист по образованию, он получил высшее образование в Коммунистическом университете им. Свердлова и Институте красной профессуры. Был на партийной работе в Донбассе, преподавал, являлся сотрудником наркомата рабоче-крестьянской инспекции СССР. После убийства Кирова и последовавшей за ней кадровой чистки в 1935 году переведен в Ленинград председателем городского комитета по планированию, затем заместителем председателя горисполкома. В ноябре 1937 года переведен в Москву заместителем председателя Государственной плановой комиссии при СНК СССР, в январе 1938 года после ареста своего начальника В. И. Межлаука возглавил Госплан. Одновременно с 1939 по март 1941 года замещал председателя СНК. С февраля 1941 года — кандидат в члены Политбюро. По его предложению в предвоенный период значительно возросло строительство оборонных предприятий на востоке страны. В начале войны, когда правительство возглавил Сталин, Вознесенский был единственным первым заместителем председателя СНК.

Вознесенский стал «экономическим диктатором» СССР. В феврале 1947 года он становится членом Политбюро.

Итак, полный расклад сил в послевоенное время включал, кроме Жданова, Маленкова, Берии, еще и Вознесенского.

Хрущева там не было. Фактически малограмотный Никита Сергеевич, писавший смешные резолюции («Азнакомица!»), тогда крепко стоял во втором ряду.

По сравнению с Хрущевым, дворянин и образованный человек Маленков стоял гораздо выше.

Предки Маленкова — выходцы из Македонии, осели в Оренбуржье, выслужили дворянство. Дед Маленкова был полковником, брат деда — контр-адмиралом, отец — железнодорожным служащим. Жена Маленкова, Валерия Алексеевна Голубцова, происходила из старинного священнического рода, ее отец окончил Петербургский университет, преподавал словесность в классической гимназии.

Одна из теток Валерии Голубцовой была женой известного ученого Г. М. Кржижановского, главного разработчика плана ГОЭЛРО и до 1929 года председателя Госплана.

В 1918 году юный Маленков, окончив с золотой медалью гимназию, уходит с красной кавалерийской бригадой на Туркестанский фронт. Сначала он рядовой боец, а вскоре — комиссар бригады. Там он и познакомился с Валерией Голубцовой, она была библиотекарем в агитпоезде.

После гражданской войны Маленков приезжает в Москву, поступает в Высшее техническое училище им. Баумана на электротехнический факультет, вскоре его избирают секретарем институтской парторганизации.

В начале 1925 года оставил учебу и был назначен техническим секретарем Оргбюро ЦК, через два года — техническим секретарем Политбюро. В 1930 году — становится заведующим агитационно-массовым отделом Московского комитета партии.

Руководил чисткой оппозиции в московской парторганизации. В 1934-1939 годах — заведует отделом руководящих партийных органов ЦК. В 1936 году провел массовую кампанию по проверке партийных документов, положившую начало смене Сталиным состава правящего слоя элиты, в результате которой смог сделать быструю карьеру, в частности, и Вознесенский. С 1939 года — член ЦК, начальник управления кадров и секретарь ЦК, член Оргбюро ЦК. В Великую Отечественную войну — член Госкомитета обороны. В феврале 1941 года стал кандидатом в члены Политбюро. Часто выезжал на фронт. В критические моменты брал ответственность на себя. Например, на Курской дуге принял решение нанести упреждающий артиллерийский удар по противнику, не связываясь со Сталиным.

В 1944 году Маленков возглавил комитет по восстановлению хозяйства на освобожденных от оккупации территориях и, пойдя на риск, распорядился использовать мощности военной промышленности для выпуска товаров народного потребления, без которых невозможно было наладить нормальную жизнь. Его обвинили в подрыве оборонной мощи, но Сталин поддержал его начинание.

Если сравнивать карьеру Маленкова с карьерой Вознесенского, то бросается в глаза более глубокая укорененность первого в центрально-аппаратной системе, более разветвленные связи в правящем слое и, как следствие, превосходящая мощь.

В мае 1944 года ко всем постам Маленкова добавляется должность заместителя председателя СНК, с марта 1946 года он член Политбюро (с 1952 — Президиума) ЦК.

Но после Победы Сталин провел новую кадровую зачистку, отняв значительную часть власти у ближайшего окружения. 19 марта 1946 года Маленков снят с поста заместителя председателя СНК, а с 6 мая 1946 года его лишают должности секретаря ЦК и начальника управления кадров и переводят председателем Комитета по специальной технике при Совете Министров СССР. Официальный повод: Маленков несет ответственность за выпуск некачественных самолетов во время войны.

Однако падение Маленкова не было продолжительным. При поддержке Берии уже 1 июля 1946 года он снова секретарь ЦК, а через месяц и зампред Совмина.

По указанию Сталина на Маленкова возлагается ответственность за работу партийных организаций на местах, что дает ему огромное влияние.

В 1948 году неожиданно умирает Жданов, и к Маленкову переходит кураторство всей идеологической политикой партии. Одновременно с этим ему «вверяется» и все сельское хозяйство.

В руках Маленкова сосредоточивается огромная власть.

Но ведь так не бывает, чтобы перераспределение властных полномочий происходило без борьбы и крови. Здесь вполне применима формула канцлера Бисмарка, что «национальные вопросы решаются железом и кровью». А вопрос власти — это вопрос общенационального уровня.

Теперь вернемся назад, в предвоенное время, когда после XVIII съезда партии Маленков возглавил управление кадров ЦК, став правой рукой Сталина.

Во время войны у Сталина всегда при себе была большая записная книжка в коленкоровом переплете, в которой были фамилии и данные трехсот военачальников Красной Армии, вплоть до командиров дивизий. Пользуясь этим досье, Верховный главнокомандующий всегда имел возможность принимать оперативные кадровые решения.

Но основу работы с кадрами заложил Маленков. По свидетельству историка Б. И. Николаевского, в основу деятельности Управления кадров с самого начала лег принцип обязательности строгого «персонального учета каждого члена и кандидата партии» (слова Маленкова на XVIII съезде). К моменту этого съезда (точнее к 1 марта 1939 г.) таковых имелось почти 2,5 млн. (1 588 852 члена и 888 814 кандидатов). На каждого из них была заведена особая индивидуальная карточка с подробными биографическими данными, которая часто разрасталась в большое досье, из которого можно было узнать, что из себя представляет данный коммунист и на какую работу он может быть назначен, какой пост партия может ему доверить. Все эти члены и кандидаты были разбиты на категории — по степени ответственности работ, которые они могут выполнять, и в зависимости от этой категории они подлежали ведению или местных организаций, или обкомов, или ЦК.

Создание Управления кадров колоссально увеличивало власть партийного аппарата над каждым отдельным членом партии, и в соответствии с этим колоссально увеличивалась роль Управления кадров в общем аппарате ЦК. В аппарате каждого горкома, райкома, обкома, крайкома, каждого ЦК нацпартии создавались свои отделы кадров, которые, правда, формально были подчинены местным организациям, но в то же время связаны с центральным Управлением кадров и, конечно, находились под его влиянием. Управление кадров пронизывало весь аппарат партии сверху донизу и в самом подлинном смысле слова командовало ею.

Начальником этого Управления кадров в марте 1939 года стал Маленков. Конечно, он имел на это все права: система была придумана и продумана им, и он же был строителем всего этого колоссального здания. Им был подобран строго проверенный личный состав этого аппарата, который он крепко держал в руках. Комнаты, сплошь занятые стальными шкафами с миллионами карточек разных цветов и в разных комбинациях, с пометками разными чернилами, с условными значками, со ссылками на разные документы, хранящиеся особо, в секретных и весьма секретных сейфах; специально подобранные, особо проверенные и особо вымуштрованные служащие, сортирующие новые данные и разносящие их по карточкам, внося дополнения и поправки — так выглядела картотека.

Особое внимание Управления было обращено на подготовку кадров работников на все возможные случаи — несчастные и счастливые. Что бы ни случилось, кто бы ни умер и какая бы катастрофа ни произошла в стране, Маленков и его штаб были способны в несколько часов, быть может, даже минут представить списки возможных и вполне квалифицированных заместителей.

Утверждают, что в этот свой штаб ближайших сотрудников Маленков брал исключительно инженеров, считая, что сложной машиной кадров многочисленной партии управлять могут только люди, прошедшие точную науку инженерного строительства. Во всяком случае оба его тогдашних помощника по Управлению — Евгений Андреев и Николай Шаталин (дядя академика Станислава Шаталина) — действительно были инженерами. Инженерская квалификация для руководства Управлением была, действительно, необходима и с другой точки зрения: в сферу деятельности Управления Маленков включал не только кадры аппарата партии в узком смысле слова, но и кадры всего государственного аппарата.

Хозяином этого государственного аппарата партия стала с первых же дней захвата власти большевиками. К 1939 году в политических секторах этого аппарата государства все мало-мальски заметные посты были заняты коммунистами, и их деятельность находилась под контролем партийных организаций. В этих секторах Управление принципиально нового ничего сделать не могло — ему оставалось только внести свою систему в дело заполнения этого аппарата соответствующим образом подобранными людьми.

Совершенно иначе обстояло дело в хозяйственных секторах. При полном огосударствлении всей хозяйственной жизни страны и количественные размеры, и относительное значение этих секторов государственного аппарата в деле осуществления диктатуры становились особенно важными, а роль коммунистов в них была относительно слабой. Поэтому Маленков в качестве первоочередной задачи поставил полное распространение деятельности Управления кадров на эти хозяйственные секторы государственного аппарата. Подбирая соответствующие кадры для этих секторов, Управление должно было наладить функционирование аппарата хозяйственных секторов страны, в первую очередь аппарата промышленности.

Но проблема руководства аппаратом хозяйственного сектора упиралась в другую проблему. Для этого руководства были необходимы кадры квалифицированных специалистов — инженеров, техников, архитекторов и т. д. ВКП(б) за последние годы перед тем прилагала много усилий к тому, чтобы создать кадры таких специалистов-коммунистов, но их все еще было недостаточно. Выход из тупика Управление пробовало найти, выйдя за пределы ВКП(б), взяв на учет всех без исключения инженеров и вообще специалистов, в том числе и беспартийных. Это был шаг в направлении превращения партийного Управления кадров в общегосударственный центр управления всею хозяйственной элитой.

Такая программа Управления кадров получила свое обоснование в докладе, сделанном Маленковым 15 февраля 1941 года, на XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б), «О задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта». Основное политическое заявление Маленкова в этом докладе состояло в провозглашении примата «интересов государства».

Сталин и Маленков точно уловили требование начавшейся модернизации советской экономики. Кадры, кадры и еще раз кадры!

Поколение профессиональных революционеров, романтиков от марксизма, тормозило дальнейшее осуществление социализма в СССР.

Но было бы ошибкой считать этих людей слабыми и безвольными жертвами, покорно идущими навстречу року.

Сталинский план построения социализма в одной отдельно взятой стране не оставлял места идее мировой революции. Поэтому возникшую войну, известную как «страшные репрессии 37-го года», не следует рассматривать как вещь в себе, как следствие сталинского злодейства — это значило бы уводить общество от огромной российской проблемы, которую Россия стала ощущать еще с Ивана III и продолжала с ней сталкиваться при Петре Великом, Павле I, Александре I и т.д. вплоть до наших дней. Это проблема противоречия прозападно настроенной элиты и «почвеннического» населения.

Подчеркнем, что у Маленкова были дружеские отношения с Георгием Жуковым, который тоже сделал карьеру, благодаря смене кадровой политики ЦК. Когда в сентябре 1941 года немцы, прорвав оборону на Новгородских озерах, рванулись к Ленинграду и судьба «колыбели революции» висела на тончайшем волоске, Сталин направил в город с исключительными полномочиями Маленкова и Жукова. В Ленинграде в тот момент было целых два члена Политбюро, Ворошилов и Жданов (а Маленков был только кандидатом в члены ПБ). И Маленков, фактически отстранив их обоих, вместе с Жуковым остановили фронт, прибегнув к жестоким мерам.

В 1942 году в Сталинграде ситуация повторилась. И снова с чрезвычайными полномочиями туда были посланы Маленков и Жуков. И снова слава советского оружия прогремела на весь мир.

Маленков не был безвольным и малоинициативным исполнителем, как подают его сторонники Никиты Хрущева, который после смерти Сталина стал соперничать с Маленковым и в конце концов поверг его. Нет, Георгий Максимилианович был прагматик до мозга костей, до самой селезенки. Когда требовала обстановка, он действовал без всяких сантиментов. Так, Маленков установил четкие правила, требовавшие немедленного разоружения партизанских отрядов после освобождения территории от оккупации. Часть партизан направлялась в действующую армию, а остальные после проверки либо отправлялись по месту жительства, либо спецпоселенцами за Урал. История сохранила эпизод, освещающий различные подходы к этой проблеме. Жданов как член ПБ понимал дело иначе и осенью 1944 года созвал в Ленинграде «съезд партизан Северной области», участники которого, сохранившие личное оружие, разоружили городскую милицию и разграбили все магазины в центре города. В течение суток в Ленинграде царствовали партизаны, и, только прислав из Москвы особую дивизию НКВД, власти восстановили порядок.

Таким образом, Маленков не питал никаких иллюзий в отношении простого народа, хотя можно было бы на волне победоносных сражений дать себя увлечь самообману.

Он был реалистом и считал, что после войны внутренняя политика государства должна измениться с учетом внеидеологического (не коммунистического, а патриотического) единения страны.

Вернемся к противостоянию Маленков-Жданов. Когда Маленков прибыл в осажденный Ленинград, он застал Жданова в роскошном бункере — опустившегося, растерянного, небритого, пьяного. Маленков дал ему три часа, чтобы привести себя в нормальное состояние. Как свидетельствует сын Маленкова Андрей, вернувшись в Москву, Маленков ничего не рассказал Сталину об этом эпизоде, но с тех пор «полностью потерял уважение» к Жданову. Как пишет Андрей Маленков: «Отец тогда вслед за именами Ворошилова и Жданова недобрым словом помянул Мехлиса, Молотова, Берию и многих других, некомпетентных, мягко говоря, руководителей, а я невольно воскликнул: «Как же с такими руководителями можно было выиграть войну?!» Отец сказал только: «У нас были очень хорошие военные».

Кстати, именно Маленков выдвинул на должности: начальника Генштаба — А. М. Василевского, главкома авиацией — А. А. Новикова, президента АН СССР — С. И. Вавилова, наркомов — В. А. Малышева, Д. Ф. Устинова (ему было тогда 33 года), А. И. Шахурина. То есть за Маленковым стояли технократы и военные.

В марте 1946 года Берии удалось провести в Оргбюро ЦК нескольких человек, на которых он мог опираться: Н. А. Булганина, Л. З. Мехлиса, В. М. Андрианова.

Власть Сталина базировалась на балансе трех составляющих: партийного аппарата, органов госбезопасности и технократов, и это обстоятельство является ключевым для понимания кадровой политики того времени и всего расклада сил.

Итак, технократов возглавлял Маленков, силовиков — Берия, партаппарат — Жданов.

Кроме того, как пишет Андрей Маленков, Георгий Максимилианович был единственным в окружении Сталина, кто разделял и сумел бы реализовать мысль Генерального секретаря о «ведущей роли русского народа в нашем многонациональном государстве».

Жданов же был коммунистом-интернационалистом, перед войной возглавлял делегацию ЦК ВКП(б) в Коминтерне. Он призывал строить международную политику так, чтобы развязать революционное движение на Западе, вернуться к старой идее «непримиримой классовой борьбы», которой СССР должен был отдавать львиную долю средств.

В 1946 и 1947 годах, следуя этой идее, французские и итальянские коммунисты вышли из правительственных коалиций, были развернуты попытки массовых политических и экономических стачек, нападения вооруженных коммунистических групп на американские грузы, блокада Берлина. Но все это не привело коммунистов к победе.

На это же время приходится кратковременная опала Маленкова, которая была невыгодна ни Берии, ни Сталину. За это время Жданов совершил еще одну большую ошибку, поддержав не только международное наступление коммунизма, но и геополитический план создания Балканской федерации, что противоречило идее создания единого политико-экономического блока в Восточной Европе.

И Сталин отодвинул Жданова в сторону. Вскоре Жданов умер в возрасте 52-х лет.

Маленков же был поставлен во главе международной политики, быстро переориентировал внимание и силы на Восток, и в 1949 году в Китае победила коммунистическая революция.

Важные перемены произошли и во внутренней политике. Маленков отрицал Запад вообще. Его обвиняют, что это отрицание легло в основу «борьбы с космополитизмом». Но это обвинение вряд ли справедливо, так как идея такой борьбы принадлежала Сталину. Вождь разочаровался в руководстве Израиля, молодую государственность которого он вначале поддерживал, надеясь повернуть его против Запада. Но сделать этого ему не удалось.

В общем, после смерти Жданова первым рядом со Сталиным стоял Маленков.

Но это верно только наполовину: мы забыли о Вознесенском.

Однажды в день рождения Сталина двадцать первого декабря было большое застолье, оно закончилось только в шесть часов утра следующего дня. Как свидетельствует Г. А. Эгнаташвили, бывший тогда начальником охраны Н. Шверника, во время застолья Сталин неожиданно заговорил о том, что он уже довольно старый человек — руководить государством ему осталось не так уж много времени. Сам же Сталин сказал: «Теперь я предложу вам человека, который может и должен возглавить государство после меня. Имейте в виду, что этот человек должен быть из нашего круга, хорошо знающий нашу школу управления и которого не надо ничему учить заново. Он должен быть хорошо натаскан во всех государственных вопросах. И поэтому я считаю таким человеком Вознесенского. Экономист он блестящий, государственную экономику знает отлично и управление знает хорошо. Я считаю, что лучше его кандидатуры у нас нет».

В ответ было гробовое молчание. Сталин обвел взглядом всех и спросил: «Может, кто-то хочет сказать что-либо против? Или у кого-нибудь есть какие-то возражения?»

Нет, возражений не было. Все почтительно промолчали.

Эгнаташвили точно не помнит, в каком году это было, лишь указывает временные границы 1946-1949 годы.

Фактически Сталин, сам того не желая, подписал Вознесенскому смертный приговор, так как у Вознесенского не было достаточного властного ресурса, чтобы в действительности реализовать желание Сталина (его покровитель Жданов уже умер).

5 марта 1949 года Вознесенского неожиданно снимают со всех постов, а через несколько дней выводят из Политбюро, затем из ЦК.

Вознесенский был верным сталинистом, достаточно грубым и жестким человеком. Но на его стороне была молодость, образованность, опыт руководства экономикой.

Как отметил директор Института экономики РАН, академик Л. И. Абалкин, Вознесенский-экономист был ученым, соответствовавшим своему времени, его книга «Военная экономика СССР в годы Отечественной войны» (1947) изобилует фактическим материалом, но тем не менее в ней он указывал на необходимость учитывать при социализме закон стоимости. И Сталин высоко оценил эту книгу (здесь уместно сказать, что Иосиф Виссарионович внимательно следил за экономической наукой, как, впрочем, и за всей сферой идеологии; он ежедневно прочитывал по 300 страниц различных книг).

Рукопись Сталин прочитал с карандашом в руке, сделал некоторые вставки и поправки. Книга получила Сталинскую премию 1-й степени. Всю премию (200 тыс. руб.) Вознесенский передал детским домам.

Но эта книга тоже была использована против ее автора.

Берия стал при любом удобном случае нашептывать Сталину, что «Военная экономика» чрезмерно рекламируется, что ею готовы заменить сталинскую «Вопросы ленинизма», что Вознесенский уже считает себя главой правительства и без ведома Политбюро, без уведомления Сталина внес коррективы в народно-хозяйственные планы, что Вознесенский группирует вокруг себя какой-то новый центр из ленинградских работников.

Кроме того, Вознесенскому было инкриминировано страшное обвинение: якобы он намерен отторгнуть Ленинград от СССР. Для доказательства был использован факт проведения в Питере промышленной ярмарки Российской Федерации, на которой, по мысли ее устроителей, должна была произойти реализация неликвидных товаров. Ярмарка проводилась по указанию Вознесенского и без согласования в Политбюро.

Не надо забывать, что в «ленинградской группе» высказывались предложения перевести столицу РСФСР на невские берега.

К этому добавились ошибки, совершенные некоторыми работниками Ленинградского обкома при проведении отчетно-выборной конференции: в своем стремлении угодить начальству они сочли возможным не заметить несколько голосов «против» при подсчете результатов выборов. Хотя эти голоса ничего не решали, сам факт «нарушения партийной демократии» был расценен в Москве как беспрецедентная фальсификация. Расследование этого дела вел «человек Берии», член Оргбюро ЦК В. М. Андрианов. Он указал в своей записке в Политбюро, что у руководства ленинградской партийной организации есть антипартийные настроения — противопоставить Ленинград центру.

Политбюро направляет Маленкова в северную столицу для разбора дела. Первым секретарем обкома избирают Андрианова, хотя Маленков делал попытки предложить на это место ленинградца.

Конечно, никакого заговора в Смольном не было. Этот сюжет с заговором был придуман в Москве.

Кому он был выгоден?

Прежде всего Берии. В меньшей степени — Маленкову.

Маленков, не любивший Жданова, хорошо относился к его питерскому коллеге Алексею Александровичу Кузнецову (второй секретарь обкома и горкома во время блокады, с января 1945 года — первый секретарь обкома и горкома, с марта 1946 года — секретарь ЦК, член Оргбюро и начальник управления кадров ЦК). Фактически Кузнецов был главным организатором обороны города, и Маленков это хорошо знал. Кузнецов считался одним из самых перспективных партийных работников нового поколения. Будучи начальником управления кадров, он курировал и органы безопасности, то есть конкурировал с Берией. А на это управление Кузнецова рекомендовал Маленков!

13 августа 1949 года при выходе из кабинета Маленкова без санкции прокурора были арестованы А. А. Кузнецов, П. С. Попоков, М. И. Родионов, П. Г. Лазутин, Н. В. Соловьев. Также были арестованы Н. А. Вознесенский, его брат и сестра.

Арестованных по «лениградскому делу» жестоко допрашивали. В допросах наряду с сотрудниками МГБ принимали участие Берия, Булганин, Маленков, который выступал в роли главного допрашивающего.

Если рассматривать проблему шире, то с «ленинградским делом» началась открытая фаза кадровой чистки. Она отличалась от «ежовской» тем, что до войны молодые выдвиженцы вытесняли в первую очередь верхний слой правящей элиты, а здесь правящая элита объединилась в борьбе с подросшим слоем «молодняка».

Своеобразие момента заключалось в том, что начались контроль и подавление формирующейся элиты, чтобы устранить даже малейшую возможность зарождения оппозиции.

По одной из версий, Сталин рассматривал Кузнецова как возможного Генерального секретаря (Вознесенского — Председателем Совета Министров).

Таким образом, тандем Маленков-Берия одержали верх над Ждановым и зачистили конкурентов из северной столицы. При этом внутренняя конкуренция внутри тандема сохранилась.

Кстати, Маленков делал попытки спасти Кузнецова, но они ни к чему не привели. Маленков был единственным в Политбюро, кто голосовал против осуждения Кузнецова и Вознесенского.

Важно отметить, что в декабре 1949 года Никита Хрущев стал секретарем ЦК, 1-м секретарем Московского горкома и начальником управления кадров ЦК. Позже, в 1952 году на съезде партии он говорил о последней чистке как о большом достижении.

Если допустить, что Кузнецова не устранили бы, то появление Хрущева в Москве и, главное, его закрепления в кремлевской элите просто не произошло бы.

Андрей Маленков пишет, что после уничтожения Кузнецова Маленков нанес Берии ответный удар. Один из следователей МГБ Рюмин сообщил ему, что в «деле врачей» есть подлоги. Записка Рюмина была передана Сталину. Тот вызвал Рюмина и после разговора с ним поручил Маленкову создать комиссию по проверке МГБ. Затем был санкционирован и арест министра госбезопасности Абакумова. Министром стал «человек Маленкова» С. Д. Игнатьев, он же начал ревизию «ленинградского дела».

На XIX съезде партии (октябрь 1952) основной доклад сделал Маленков. Фактически он теперь становился преемником вождя. Он получил и право подписи за Сталина. В своем докладе Маленков призывал не искать шпионов и вредителей, якобы виноватых в наших неудачах, а направить энергию страны «на созидание, сосредоточиться на повышении культуры, прежде всего технологической, установить нормальные отношения с другими государствами». (В 1952 г. промышленная продукция СССР составила 223% от уровня 1940 г.).

В докладе Маленков, в частности, сказал: «отрицание объективного характера экономических законов является идейной основой авантюризма в хозяйственной политике, полного произвола в практике руководства хозяйством». Это важное заявление символизировало приближение новых времен и, как следствие, зарождение новой элиты, против которой уже будет трудно бороться старыми методами.

На пленуме ЦК сразу после съезда в Президиум ЦК из 25 членов 10 было сторонниками Маленкова (М. Г. Первухин, В. А. Малышев, А. Б. Аристов, С. Д. Игнатьев, В. В. Кузнецов, О. В. Куусинен, Л. Г. Мельников, Н. А. Михайлов, П. К. Пономаренко, М. З. Сабуров). В секретариате ЦК, а также среди кандидатов в члены Президиума большинство составляли выдвиженцы Маленкова (А. Н. Косыгин, Н. С. Патоличев, Н. М. Пегов, А. М. Пузанов, И. Ф. Тевосян, П. Ф. Юдин, Д. И. Чесноков). Маршал Г. К. Жуков стал кандидатом в члены ЦК.

Силы Берии позиционировались так: Хрущев, Булганин (он стал министром обороны), В. М. Андрианов, М. Ф. Шкирятов, А. Я. Вышинский, М. Д. Багиров.

Ни одна из группировок не имела решающего перевеса. Все решал выбор Сталина. А Сталин выбрал Маленкова. (Василий Сталин: «Вся система Берии и Маленкова была построена на принципе — не наш человек к тов. Сталину не должен быть вхож»).

Почему именно его? Андрей Маленков объясняет это так: «Сталин усовершенствовал репрессивную машину, завершил формирование тоталитарной системы. Он лично повинен в гибели огромного числа простых людей и многих руководителей. Он установил деспотический режим личной власти. Вместе с тем в рамках общепринятой тогда доктрины «первого социалистического государства», «мировой революции» и т. д. он руководствовался категориями державы, сливая это понятие, как делали многие деспоты, с мыслью о собственном величии сейчас и в веках. Вот эту-то особенность мышления Сталина и эксплуатировал, по-моему, отец, пытаясь по мере возможности обернуть ее на пользу государству. Так, выдвигая обвинение против Ежова, отец провозгласил единственно спасительный в ту пору тезис: «Враги народа уничтожают преданные партии и народу кадры, называя их врагами народа», — тем самым замедлил обороты репрессивной машины и способствовал освобождению тысяч невинно осужденных. Сбивая волну шпиономании и борясь с драконовскими законами формальной дисциплины предвоенных лет, отец заменил тезис об «ужесточении дисциплины» тезисом об «усилении технологической дисциплины». Борьбу с космополитизмом после войны он попытался направить в русло изучения достижений русской науки и культуры. Планы преобразования природы переключил на создание безусловно полезных лесозащитных полос и внедрение докучаевской системы землепользования. Под лозунгом партийного контроля над репрессивными органами ему многократно удавалось переиграть Берию, убирать его кровавых подручных, вырывать из-под следствия и из лагерей многих людей.

Сталин многократно убеждался, что Маленков не только умело осуществляет руководство промышленностью, обеспечивает решение труднейших задач, но и подбирает действительно деловых, способных людей, Сталин видел, что именно выдвиженцы Маленкова и тянут, по сути, весь воз непомерной работы.

С другой стороны, он был уверен в личной преданности ему Маленкова, в его порядочности. Началом этому доверию послужило дело Ежова, когда Маленков рисковал головой, устраняя угрозу заговора, опасного и для Сталина. Сталин был уверен, что Маленков не пойдет на сговор ни с кем из его «соратников». Он знал, что Маленкова, с одной стороны, и Молотова, Кагановича, Ворошилова, Микояна, Андреева, Хрущева, не говоря уже о Берии, — с другой, разделяет не только пропасть вражды, но и полная человеческая несовместимость. Чтобы сохранить доверие Сталина, крайне подозрительного человека, не вызвать его зависти, отцу приходилось постоянно подчинять свое поведение строжайшему самоконтролю и самодисциплине, которые стали его второй натурой. Именно это предельное самообладание, сокрытие эмоций создавали впечатление об отце как о незаметном человеке, позволили ему скрыть яркие стороны своей разносторонней натуры, не вызвать у Сталина зависти».

Итак, после смерти Сталина Маленков стал председательствовать в Президиуме ЦК и Совете Министров. Как свидетельствуют очевидцы, «он старался вести дело вполне демократично. С большим тактом и деликатностью пытался объединить вокруг стоящих задач усилия очень различных людей, всего руководящего ядра. Причем в поведении его не было и тени претенциозности. Он старался ничем не выделять себя по сравнению с другими членами Президиума. Всем стилем поведения на заседаниях Совета Министров и на Президиуме ЦК он как бы говорил: «я по сравнению с вами не имею никаких преимуществ. Давайте думать вместе. Предлагайте. Я только координирую усилия всех».

И он делал это очень естественно и искренне. Я думаю, что у него не было никаких помыслов об усилении роли собственной персоны. Работал он всегда как вол. После же смерти Сталина личные его усилия удесятерились».

Эти строки принадлежат не стороннику Маленкова, а противнику — Дмитрию Шепилову, тогдашнему главному редактору «Правды». Его свидетельства надо признать наиболее содержательными в понимании того периода.

Шепилов характеризует Хрущева весьма безжалостно:

«Как безденежный картежник, одержимый страстью обогащения, пытливо всматривается в лица постоянных игроков, изучает их повадки, прикидывает, как он выведет из игры второстепенных противников, а затем, играя ва-банк, нанесет решающий удар самому опасному партнеру — так терпеливо готовил свою игру ва-банк Никита Хрущев. Фаворит И. Сталина, почитатель В. Молотова, выдвиженец Л. Кагановича, соратник Н. Булганина, друг Г. Маленкова и Л. Берии, Хрущев своими маленькими подпухшими свиными глазками осторожно и подозрительно осматривал поле действий: что же получилось после смерти Сталина? Какова расстановка сил? Кто партнеры? Кто опасен? Кто не опасен? Будущие историки и психологи с изумлением станут искать ответ на вопрос: откуда у малограмотного человека, глубоко захолустного по манерам и мышлению, оказалось столько тонкой изворотливости, двурушничества, иезуитства, вероломства, лицемерия, аморализма в достижении своих целей?»

Шепилов называет Хрущева «огромным волкодавом», а Маленкова «ласковым пуделем». Однако это поверхностное сравнение. По-видимому, Маленков на первых порах не принимал в расчет необразованного, примитивного провинциала Хрущева. Был противник куда более серьезный. Это Берия.

Поэтому Маленков терпеливо и спокойно относился к Никите Сергеевичу, прощал ему грубые шутки в свой адрес. Они даже поселились в соседних особняках на Остоженке и пробили в заборе калитку, чтобы можно было короче общаться.

Хрущев постепенно усиливал позиции, а Маленков не видел в этом ничего тревожного.

Так, уже 14 марта 1953 года Пленум ЦК по предложению Хрущева освободил Г. Маленкова от обязанностей секретаря ЦК КПСС. Прошло немного времени, и Хрущев поставил на Президиуме вопрос об отказе от установившейся со времени Ленина традиции, в силу которой на заседании Президиума (Политбюро) ЦК председательствует не Генеральный секретарь ЦК, а Председатель Совета Министров (Народных Комиссаров).

На этом заседании Хрущев вел себя раздраженно. Правая ноздря у него подергивалась, угол рта отходил к уху, лицо приобретало злобное, бульдожье выражение.

— Почему это Маленков должен председательствовать на Президиуме? Почему это я, и все мы, должны подчиняться Маленкову? У нас коллективное руководство. У нас должно быть разделение функций. У меня свои обязанности, у Георгия — свои. Ну и пусть занимается своим делом...

Вопрос этот Хрущевым обговорен был с основными членами Президиума и решен без обсуждения и возражений. Прошло еще немного времени, и именно покладистому Маленкову поручено было Хрущевым внести на Пленуме ЦК предложение об избрании Никиты Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС. Таким образом, ловкими шахматными ходами Хрущева твердая договоренность у гроба Сталина никогда больше не допускать гипертрофии роли одного из секретарей ЦК и об упразднении вообще поста Генерального (Первого) секретаря была опрокинута.

Вскоре Хрущев потребует снятия Г. Маленкова с поста Председателя Совета Министров, что и будет сделано.

Но пока, пока Маленков — не главная помеха. Не Маленков был главным препятствием на пути Хрущева. Г. Маленков по своим морально-этическим и волевым качествам не мог, да и не хотел противостоять Хрущеву.

В. Молотов и К. Ворошилов, А. Микоян и Л. Каганович, Н. Булганин, Г. Маленков, Г. Первухин и другие руководители — все они были очень различны по своей эрудиции, по своему политическому и хозяйственному опыту, по своему моральному облику. Но все они были, если можно так выразиться, представителями «старой школы». Все были безгранично преданы марксистско-ленинскому учению, искренне верили в величие и непогрешимость Сталина, превыше всего ставили интересы партии и так же искренне теперь хотели перейти к коллективному руководству «по старинке», в соответствии с программно-уставными требованиями; они верили, что теперь коренные вопросы жизни партии и страны можно свободно обсуждать и решать в Президиуме, в Совете Министров, на Пленумах ЦК на основе воли большинства. Никто из них и не помышлял о единоличной власти, не рвался к ней.

Но были в составе руководящего ядра два человека, которые смотрели на вещи гораздо более практично, без всякой романтики и сентиментальности. Это — Никита Хрущев и Лаврентий Берия. Оба жаждали власти. Оба хорошо понимали, что после смерти Сталина механизм единоличной власти не был сломан и сдан в музей древностей. Он сохранился полностью, и нужно лишь было овладеть им и снова пустить в ход.

Как два хищника, они всматривались друг в друга, принюхивались друг к другу, обхаживали друг друга, пытаясь разгадать, не совершит ли другой свой победоносный прыжок первым, чтобы смять противника и перегрызть ему горло.

В руках Берии было управление охраной Кремля и правительства, все виды связи, войска МВД, пограничники. Если Хрущев был «огромный волкодав», то Лаврентий Павлович — настоящий «лев» с огромным опытом руководства промышленности, органов госбезопасности.

И в этой ситуации Хрущев идет на сближение с Берией, разыгрывает сильнейшую дружескую привязанность.

Мы оставляем в стороне все популистские действия Берии того времени: амнистию уголовникам, выделение персональных дач членам ПБ на Черном море, отмену пыток в отношении подследственных, прекращение «дела врачей», «манифест по национальному вопросу» о необходимости ввести в каждой республике абсолютное господство языка титульной национальности, закрепление в руководстве республик только лиц данной национальности.

Внешне Маленков и Берия были в теплых дружеских отношениях. Хрущев понимал, что без Маленкова ему не справиться. И он начинает прощупывать соседа. В ответ Маленков осторожно говорит, что «Лаврентий все осложняет». Хрущев решается на прямой разговор, и Маленков поддерживает его. Фактически Хрущев организовал заговор.

«Нужно сказать, что держался он во всей операции очень хорошо», — заметит потом Хрущев о Маленкове.

Накануне условленного дня Хрущев допоздна оставался с Берией, льстил ему, «так в любви объяснялся, что дальше некуда» (слова самого Хрущева).

И вот заседание Президиума ЦК.

Маленков предлагает:

— Прежде чем приступить к повестке дня, есть предложение обсудить вопрос о товарище Берия.

В соседней комнате уже готовые арестовать Берию генералы во главе с Жуковым.

В тот же день арестованы и ближайшие люди Берии.

23 декабря 1953 года Берия был расстрелян как заговорщик, хотя, конечно, никакого заговора с его стороны не было. С его казнью исчез единственный конкурент Хрущева.

После смерти Сталина Хрущев был пятым в кремлевской иерархии, после Маленкова, Берии, Молотова, Ворошилова. После ареста Берии, с июля 1953 года, он во всех публикациях стоял на третьем месте после Маленкова и Молотова.

Берия пытался решить эту задачу, опираясь на всемогущество органов государственной безопасности, фактически подотчетных и подконтрольных только ему.

Хрущев рвался к вершине власти посредством овладения партийным аппаратом. Через партийный аппарат, по его замыслу, можно было подчинить себе все и вся.

Теперь в его руках сосредоточивалось руководство всеми важнейшими делами партии и страны, выдвижение, назначение, отстранение и перемещение всех руководящих партийных, советских, военных, культурных и других кадров.

Это дало ему возможность в последующий период произвести радикальную перестановку кадров. Причем главным при этом были не такие критерии, как преданность партии и народу, образованность, талантливость, знание дела, честность, добропорядочность и иные высокие политические, гражданские и моральные качества человека. Нет, главным для выдвижения на самые высокие посты стал критерий иной — в какой мере Хрущев мог положиться на данного человека, или, как скоро стало ходячим выражением в партии, выдвижение «своих людей».

Вскоре Хрущев добился назначения «своего человека» А. И. Серова председателем Комитета государственной безопасности. Тот работал при нем наркомом внутренних дел на Украине, выполнял все указания шефа, вплоть до физического устранения противников, о чем говорил П. Судоплатов в своих мемуарах.

Почти вслед за этим Хрущев стал председателем Высшего военного совета и Главнокомандующим.

Никто особо и не возражал. Сталина не было, Берии — тоже. Все оставшиеся казались друг другу верными соратниками. Уничтожив такого же, как и все они, руководителя, вожди заключили друг с другом «вечный мир».

В руках Хрущева был партийный аппарат, армия и госбезопасность, в руках Маленкова — вся экономика.

Вот тут и обнаружилось, что дуумвират Маленков-Хрущев собираются вести страну разными путями.

Если обратиться к фольклору того времени, то вспоминается характерное присловье, выражающее отношение крестьян к политике Маленкова: «Пришел Маленков — поели блинков».

Действительно, в августе 53-го председатель Совета Министров предложил немыслимый еще полгода назад проект оздоровления экономики, который предполагал устранение диспропорций между тяжелой и легкой промышленностью, освобождение крестьян от непосильного гнета внеэкономического давления, повышение заготовительных цен на продукты, сдаваемые колхозами в госпоставку, отмену сельхозналога.

Курс Маленкова, поддержанный на сессии Верховного Совета СССР в августе 1953 года, был выражением чисто экономических требований к фактически военной организации всей жизни государства. Так, в отношении к подсобному хозяйству произошла подлинная революция.

Отныне подсобное хозяйство рассматривалось не как нежелательное явление, которое следует всячески искоренять, а наоборот политика запретов сменилась политикой поощрения.

Колхозникам давалось право пользоваться выпасами и сенокосными угодьями. Короче говоря, допускались и даже впервые после НЭПа стимулировались несоциалистические формы хозяйствования. Удушающей деревню политике пришел конец. Частный сектор получал законные права, монополии государства больше не было. В ближайшие пять лет подворья и усадьбы колхозников обеспечили более половины всего производства мяса в стране, треть молока, овощей, картофеля, шерсти, свыше 90 процентов яиц.

Частник показывал свою экономическую состоятельность, но при этом он был колхозником, то есть был включен в общественное производство. Здесь было налицо противостояние интересов.

А Маленков шел еще дальше, стремясь вообще децентрализовать управление аграрным сектором, предоставить колхозам экономическую самостоятельность. Во главу угла ставились экономические законы. Отныне сельское хозяйство рассматривалось как важнейшая отрасль экономики, а не только как источник дешевых ресурсов для индустрии. Сельскому хозяйству предусматривались крупные инвестиции.

Внимание к русской деревне, которая, надрываясь, вынесла два катастрофически трудных груза — индустриализацию страны и войну, было характерным для маленковского курса. Американский историк Грант по этому поводу заметил, что в русской истории было всего три периода, когда русский мужик мог вздохнуть полной грудью — это столыпинские реформы, НЭП и маленковский период.

Однако многое в деревне еще оставалось «сталинским», колхозники были прочно прикреплены к своим колхозам и не имели права выходить из них.

Сегодня невозможно угадать, чем мог увенчаться курс Маленкова, если бы он был доведен до конца.

Но до конца он не мог быть доведен, так как против председателя совета Министров довольно быстро сложился блок могущественных оппонентов: руководителей Вооруженных сил и оборонной промышленности, которые не захотели перераспределять бюджет в пользу села и легкой промышленности.

Сопротивление Маленкову было вызвано объективными причинами, а не злым умыслом Хрущева, генералов и министров ВПК.

Во-первых, шла «холодная война», она требовала колоссальных расходов. Во-вторых, вся система управления сохранилась в прежнем виде. В этом плане фактически мало что изменилось со времен «построения социализма в одной отдельно взятой стране». Как всегда, России (и СССР) не хватало средств на реализацию двух важнейших функций — полнокровного экономического развития и эффективной обороны.

Исторический выбор оказался не в пользу Маленкова.

Принято считать, что «большой волкодав» просто-напросто сожрал своего собрата, который оказался более слабым.

Хрущев в отличие от Маленкова подошел к проблеме вполне в духе «законов социализма», в духе сталинской индустриализации, а если брать в исторической широте — то в духе всего развития русской аграрной цивилизации, стремившейся из-за скудости средств к территориальной экспансии на пределе своих сил.

Хрущев ударными темпами повел политику индустриализации в сельском хозяйстве, перекинул все силы на освоение целинных земель. Фактически он уходил от решения проблемы, выдавая этот отход за прогрессивное решение.

В 1955 году Маленков оставил пост руководителя правительства, став вице-премьером.

У Хрущева развязались руки и, как ему тогда казалось, ничто и никто не сможет воспрепятствовать проведению реформы в стране. Ему было не занимать воли, энергии, силы. Не хватало только одного: система власти в стране была построена для других задач.

Попытавшись изменить систему, внедряя совнархозы, сокращая армию и вооружение, сменяя руководителей, Хрущев в конце концов истощил свои силы. Его историческое время кончилось.

В Кремле воцарились Леонид Брежнев и Алексей Косыгин. За первым стояли партаппарат и армия, за вторым — экономика. Все начиналось сначала: с одной стороны — аппарат, созданный для управления мобилизационной экономикой методами неэкономического принуждения, с другой — сама экономика, требующая исполнения своих законов.

Как известно, косыгинские реформы окончились ничем. Кстати, окружение Брежнева терпеть не могло премьера.

Далее — Юрий Андропов, Константин Черненко, Михаил Горбачев.

Андропов сказал: «Мы не знаем общества, в котором живем».

Черненко вообще свой короткий век просидел в Кремле молча.

Горбачев начал с антиалкогольной кампании, ускорения промышленности, зачистки брежневских кадров. Толку было мало. Он вывел войска из Афганистана. Затем понял, что надо что-то делать со всей системой управления, решил выбить из нее стержень — партийное руководство. И лишенная скреп партаппарата, система рухнула.

Борьба за власть в Кремле окончилась всеобщим поражением.

Нынешняя Россия — это уже другая страна, с другими целями и задачами. Но у президента, как и у царя, и у генсека, в руках вновь воссозданная традиционная аппаратная система управления, армия и госбезопасность.

В новой картине все старое, кроме экономики. Но сумеет ли новая экономическая элита сформировать договорные отношения между населением и властью?

До сих пор население служило тягловой силой государства, терпело власть и не видело в ней ничего для себя хорошего.

Страна с такими взаимоотношениями населения и власти мучилась и не жила по-человечески.

Еще одна аналогия возникает, когда мы начинаем искать в отечественной истории соответствия нынешней ситуации. И быстро находим их в имперском предвоенном (до 1914) и военном периоде.

Как только влияние российских экономических сил стало реальным, они потребовали от бюрократии и военных полноправного участия в управлении страной. Особенно это проявилось в организации частным капиталом военно-промышленных комитетов. Эти комитеты фактически взяли на себя значительную часть властных полномочий правительства, а их лидеры (А. Гучков и другие) стали идеологами Февральской революции.

Один из руководителей Центрального ВПК, выдающийся инженер Петр Пальчинский был организатором деятельности комитетов, а в Февральской революции взял на себя роль организатора действий по захвату власти в Петрограде.

О фигуре Пальчинского, как о ярчайшем выразителе воли промышленников, говорит еще один факт. Во время майского кризиса 1917 года, когда военный министр А. И. Гучков подал в отставку, главнокомандующий М. В. Алексеев по согласованию с командующими всех фронтов предложил две кандидатуры на этот пост: Пальчинского и Керенского. Первого — как экономического лидера, второго — как политического.

Русская история в этот момент оказалась на роковой развилке. И прошла ее, свернув в сторону Керенского, слабого и случайного человека.

Потом пришли Ленин, Сталин, Маленков, Хрущев…

Вот таким нам представляется алгоритм борьбы за власть в России без малого за сто лет.

Иностранцев в Петербурге всегда было больше, чем во всей остальной России, причем они старались сохранить свою культуру. Все они были разной веры. В брак вступали в основном не с русскими, чтобы не переходить в православие, а между своими. В результате возникло совершенно неповторимое общество со светской психологией, не относящееся к какой-либо одной вере. А вот уже эта прослойка вступала в брак и с русскими, в результате чего петербуржцы стали вовсе ни на кого не похожими. Коренные петербуржцы являют собой генеалогически уникальное смешение Востока и Запада, нигде больше не повторяющийся гибрид. (Материалы Первого международного генеалогического коллоквиума. 2000 г.).

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |