"Авиация и космонавтика 1996 04" - читать интересную книгу автора

В НАЧАЛЕ ВОИНЫ

|

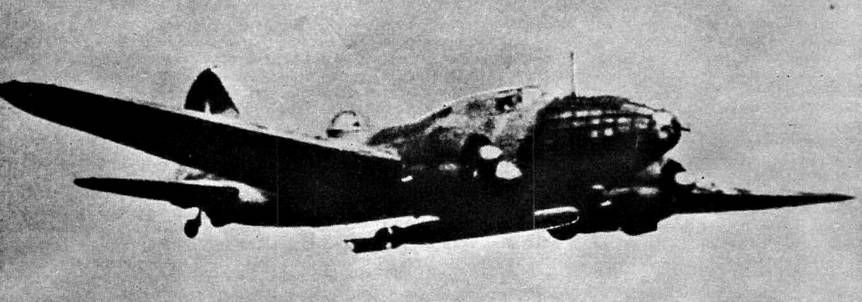

ДБ-ЗБ из 1-го минно-торпедного авиаполка. Балтийский флот. 1942 г.

К июлю 1941 г. части минно-торпедной авиации имелись на трех флотах - Балтийском, Черноморском и Тихоокеанском. На Балтике находился 1-й мтап, на Черном море - 2-й и на Тихом океане - 4-й. Все они были вооружены самолетами ДБ-3 разных вариантов. Первоначально в полки поступили обычные бомбардировщики, которые фактически лишь с 1939 г. стали дополняться машинами, оборудованными для несения мин и торпед. К началу войны в 1-м мтап насчитывался 61 самолет, во 2-м - 63, но не все они могли использовать торпеды.

Экипажи 1 -го мтап имели боевой опыт войны с Финляндией, но тогда самолеты полка по большей части применялись просто как дневные и ночные бомбардировщики.

Практическое освоение методов применения торпед фактически началось лишь в 1941 г. Причем интенсивность его нельзя назвать высокой. Так, в 1-м мтап за всю первую половину года произвели всего 78 сбрасываний ходовых торпед и болванок. Лишь две эскадрильи успели обучить низкому торпедометанию и столько же - высотному. С минами многие балтийские экипажи вообще еще не летали, хотя все самолеты имели оборудование для подвески МАВ-1 и АМГ-1, Для мин МИРАБ оно не подходило. Первые шесть комплектов подвесок для МИРАБ привезли из Москвы только через месяц после начала войны. Вместе с ними прибыла бригада для доработки самолетов В ВВС Черноморского флота количество подготовленных экипажей было еще меньше - по одной эскадрилье для низкого и высотного торпедометания.

|

ДБ-ЗФ с торпедой 45-36АН со стабилизатором Сагайдука

В частях и на складах находилось 1199 торпед 4536 ABA и 878 45-36 АН в том числе на трех западных флотах - 1007 торпед обоих типов. Мин в 1-м мтап вообще не имелось, их получили только через несколько дней после начала войны (48 МАВ-1 и 43 АМГ-1). К концу первого месяца боевых действий привезли и 33 мины МИРАБ. На аэродромах авиации Черноморского флота хранилось 40 штук АМГ-1 и МАВ-1, в течение двух недель доставили еще 80 мин этих же типов.

В первый год Великой Отечественной войны торпедное оружие советской авиацией вообще не использовалось. Единственный известный случай боевого вылета с торпедами имел место 12 июля 1941 г. на Балтике. Большая группа ДБ-3 отправилась на поиски немецких транспортов в Рижском заливе, но целей не нашла и вернулась назад. Быстрое продвижение немецких войск на восток приковало все внимание к сухопутным фронтам.

С связи с этим минно-торпедные полки вынужденно использовали как обычные бомбардировщики для удара по береговым целям, Самолеты бомбили скопления живой силы и техники противника, мосты и переправы, аэродромы, порты.

1-й мтап, например, привлекался к дневным атакам на войска немцев, продвигавшиеся по Прибалтике, а в августе-сентябре 1941 г. - к ночным налетам на Берлин, Штеттин, Данциг и другие города Германии. В первом случае морские летчики подменяли фронтовую авиацию, во втором - дальнебомбардировочные полки. Решая несвойственные ей задачи, да еще при плохо организованном боевом обеспечении и превосходстве немцев в воздухе, морская авиация несла большие потери. За первые два месяца минно-торпедные полки на Балтике и Черном море потеряли 82 самолета, т. е. более половины своего довоенного состава, _

Затем моря покрылись льдом и к своим специфическим функциям торпедоносцы приступили лишь весной 1942 г. 21 мая пара черноморских ДБ-ЗФ атаковала транспорт противника в районе Килийского гирла, и повредила его. Чуть позже, в начале июля, начали действия и на Балтике. Два ДБ-ЗФ (ведущий самолет пилотировал Е. Н. Преображенский) безуспешно попытались поразить торпедами два сторожевика. Неудачу объяснили тем, что глубина хода торпед превышала осадку кораблей. Только в июле экипажи капитана Дронова и старшего лейтенанта Пяткова потопили первые два корабля противника.

Одновременно с балтийцами начали совершать боевые вылеты с торпедами и летчики Северного флота. До войны там торпедоносцев не было. 12 сентября 1941 г. с Балтики перевели на север звено ДБ-ЗФ во главе с капитаном И. Я. Гарбузом. Для них нашлись только высотные торпеды 45-36 ABA, которые и начали сбрасывать по транспортам и боевым кораблям. За первый год войны использовали 13 таких торпед, но ни одна не попала в цель. В основном самолеты действовали в районе Варангер-фьорда. В марте 1942 г. прибыли с Тихого океана еще шесть экипажей на ДБ-ЗФ (командир эскадрильи Г. Д. Попович). Эскадрилья торпедоносцев вошла в состав 2-го гвардейского смешанного полка. В мае доставили партию из 24 торпед 45-36 АН. Первые вылеты с ними торпедоносцы ВВС Северного флота совершили 2 и 17 июля 1942 г., но успех пришел позже. 29 июня, на основании данных воздушной разведки, пара ДБ-ЗФ, которую вел капитан Гарбуз, атаковала конвой противника, состоявший из двух транспортов и семи кораблей охранения. В результате попадания пары торпед большой транспорт (водоизмещением около 15000 т) затонул.

|

Торпеду Мк XII готовят к подвеске на «Хэмпден» TBI. 24-й мтап. Северный флот. Коней 1942 года.

До конца 1942 г. на всех флотах деятельность торпедоносцев протекала довольно вяло. На Балтийском море с торпедами произвели всего 68 самолето-вылетов. Основным способом действий были крейсерские полеты, более известные, как «свободная охота». Самолеты летали одиночно или малыми группами из двух-че-тырех машин. Экипажи самостоятельно искали цели и атаковали их. При такой организации истребители противника представляли собой серьезную угрозу, поэтому в целях скрытности вылеты совершались на предельно малых высотах, при ограниченной видимости и ночью. Все это резко сокращало шансы найти цель.

На вероятность обнаружения немецких кораблей ночью влияли облачность, фаза луны и ее положение относительно горизонта. Цель искали на «лунной дорожке». Если луна находилась низко над горизонтом, «дорожка» расширялась, но становилась более тусклой. Практика полетов показала, что для низкого торпедометания выгодно, чтобы луна поднималась на 25-60 градусов над горизонтом, для высотного - более чем на 60 градусов.

Вылеты на «свободную охоту», как и можно было предполагать, почти в половине случаев оказывались безрезультатными. Экипажи возвращались домой с торпедами и приступали к сочинению объяснительных записок.

На севере в ноябре 1942 г., получив английские торпедоносцы «Хемпден» ТВ1, развернули уже имевшуюся там эскадрилью в 24-й мтап, базировавшийся в Ваенге. Импортные машины освоили только к декабрю. 18 декабря экипаж капитана Трунова поразил вражеский транспорт. ДБ-ЗФ же действовали на коммуникациях противника всю осень. Тактика была примерно той же, что и на Балтике, т. е. «свободная охота» мелкими группами. Торпедоносцы атаковали перемещавшиеся вдоль норвежского побережья небольшие конвои, состоявшие из двух-четырех транспортов и семи-восьми кораблей охранения. Эффективность применения торпед оставляла желать лучшего - из 20 сброшенных только 6 достигли своих целей, т. е. вероятность попадания была ниже 30%.

На Черном море результаты тоже оказались весьма скромными: самолеты 2-го мтап сбросили 22 торпеды, повредив два транспорта.

Из этого можно сделать общий вывод, что торпеды 45-36 АН использовались ограниченно, а эффективность их применения оказалась невысокой: в общем итоге из 80 сброшенных в цель попали 22, т. е. 28%. Были сделаны соответствующие выводы и приняты конкретные меры. Обратили внимание на слишком большую дистанцию сброса торпед, практически она доходила до 1500-2500 м (при дальности хода 4000 м), что облегчало кораблю выполнение маневра уклонения. По указанию начальника авиации ВМФ от экипажей стали требовать сократить ее до 400-800 м, т. е. практически до минимальной, поскольку торпеда должна пройти в воде не менее 150-200 м для приведения взрывателей в боевое положение. Выход в атаку предписывалось проводить методом прямого сближения, поскольку большинство целей являлось транспортами со скоростью хода порядка 6-8 узлов (11-15 км/ч).

Большое внимание обратили и на подготовку экипажа. Директивой заместителя наркома ВМФ от 25 мая предписывалось после окончания переподготовки совершать совместный боевой вылет с инструктором и атаковать первую же встреченную в море цель.

Усовершенствовали и материальную часть. Еще в августе 1941 г. инженер-майор Г. В. Сагайдук на Тихоокеанском флоте предложил очень простой и недорогой перистый стабилизатор из четырех 2-см досок, усиленных металлическими полосками. Он крепился к хвостовой части торпеды и отделялся от нее в момент приводнения. Это примитивное устройство было испытано тихоокеанскими летчиками и выяснилось, что по сравнению с балкой Т-18 оно дает уменьшение «торпедного мешка» вдвое - с 30 м до 15 м, и упрощает пилотирование самолета присбросе. 5 мая 1942 г. стабилизатор Са-гайдука приняли на вооружение. Впоследствии его применяли в авиации Черноморского флота.

|

Экипаж С. Н. Трунова одержал первую победи на английском торпедоносце

|

Подготовка торпед, Черноморский флот 1942 г.

Свой стабилизатор предложили в апреле 1942 г. в НИМТИ. Группа капитана Алферова спроектировала стабилизатор из стального листа, более подходящий для массового производства. Цилиндр длиной 1600 мм и диаметром 450 мм имел продольные зиги для увеличения жесткости и крепился к торпеде с помощью направляющих пазов. Инерционный механизм отделял его в момент входа в воду Этот стабилизатор приняли на вооружение 13 мая 1942 г. под маркой АН-42. Он использовался в минно-торпедных полках Северного и Балтийского флотов.

Все это дало свой результат в успехах летчиков-торпедоносцев в 1943-1945 годах.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |