"Загадки антропологии." - читать интересную книгу автора (Низовский Андрей Юрьевич)

Глава 1 Люди и обезьяны

Громкое заявление о том, что человек произошел от обезьяны, прозвучало задолго до того, когда были обнаружены первые реальные факты, подтверждающие или опровергающие это утверждение.

История открытий останков ископаемых высших приматов (гоминидов), которым в разные времена приписывалось непосредственное отношение к родословной человека, началась довольно поздно — только в XX веке. Эта история изобилует всевозможными заблуждениями и тупиками, рассказ о которых мог бы занять увесистый том. Первые же действительные находки останков существ, которые по своим морфологическим особенностям могут быть отнесены к предшественникам современного человека (именно предшественникам, а не предкам), связаны с именем Раймонда Артура Дарта (1893–1988).

Уроженец Квинсленда (Австралия), Дарт учился и начинал свою научную карьеру в Англии, где за ним закрепилась репутация неортодоксально мыслящего и не признающего никаких авторитетов исследователя. В 1922 году Дарту было предложено место профессора анатомии в недавно основанном Витватерсрацдском университете в Йоханнесбурге (Южная Африка). Дел здесь был непочатый край, и Дарту пришлось много и упорно работать, чтобы буквально из ничего создать при университете кафедру анатомии.

В 1924 году геологи, работавшие в известняковом карьере близ станции Тунг, прислали Дарту странную находку. Это была окаменевшая отливка черепной коробки некоего существа, которое рабочие карьера приняли сперва за череп бабуина. Но Дарт сразу определил, что это явно не обезьяна. В ответ на его запрос — не находили ли в Тунге еще чего-нибудь подобного? — геологи прислали Дарту еще две корзины со всевозможными окаменелосгями, среди которых Дарт отыскал другие фрагменты скелета головы таинственного существа. Спустя месяц, аккуратно расчистив и склеив все осколки, Дарт держал в руках почти целый череп. Уцелели лобная кость, правая скуловая дуга, часть височной области, вся верхняя и почти полная нижняя челюсти со всеми зубами, а всю полость мозговой коробки заполняло минеральное образование. Все это позволило Дарту с первого взгляда понять, что перед ним череп детеныша с молочными зубами, по своему строению явно напоминающими зубы современного человека. Однако сам череп имел многие признаки, роднящие это существо с обезьяной.

Дарт пришел к выводу, что «младенец Тунг» — так он окрестил свою находку — являлся ископаемым человекообразным существом, стояшим по своему развитию на ступеньку выше обезьяны, но ещё весьма далеким от человека. Это существо ученый назвал «австралопитеком» — «южной обезьяной».

Фотографию черепа «младенца Тунга» и предварительное сообщение о находке Дарт отправил в популярный английский журнал «Нэйчур». Статья, опубликованная 7 февраля 1925 года под названием «Австралопитек африканский: человекообезьяна из Южной Африки», вызвала в научном мире эффект разорвавшейся бомбы. Первая реакция была резко отрицательной: большинство ученых было уверено, что находка у станции Тунг представляет собой всего лишь останки ископаемой человекообразной обезьяны, родственной шимпанзе или горилле. В то время научный мир был чрезвычайно увлечен проблемой так называемого пилтдаунского человека, которого группа исследователей во главе с Артуром Вудвордом и Тейяром де Шарденом объявила «предком современного человека». Впоследствии оказалось, что кости «пилтдаунского человека» — грубая подделка, сфабрикованная палеонтологом-любителем Чарлзом Доусоном из «лучших побуждений», и сегодня этот неприятный казус вошел в анналы палеоантропологии в качестве ее самой позорной страницы. Но это было потом, а пока на фоне всей этой раздутой шумихи с «пилтдаунским человеком» находка Дар-та выглядела весьма скромно и оттого не вызвала никакого серьезного интереса — подумаешь, какая-то там обезьяна…

Взгляды Дарта поддержал только его коллега, известный палеонтолог доктор Роберт Брум (1866–1951), директор Трансваальского музея в Претории. Стремясь новыми находками подкрепить право австралопитека на жизнь, он начал усиленно заниматься поисками новых останков этого гоминида.

Первый успех пришёл в 1936 году. Управляющий каменоломней Штеркфонтейн прислал Бруму окаменевшую отливку черепной коробки ископаемого антропоида, в котором ученый безошибочно признал австралопитека! С этого времени Брум полностью посвятил себя раскопкам в Штерк-фонтейне. За несколько лет ему удалось здесь найти несколько отливок и отпечатков черепных коробок, затылочные кости, большой кусок верхней челюсти с зубами и с прилегающими лобной и височной областями. Этот фрагмент позволил Бруму без труда восстановить облик ископаемого существа: это была взрослая особь, весьма близкая к «человекообезьяне из Южной Африки», фрагменты черепа которой отыскал Дарт. «Свою» человекообезьяну Брум окрестил «австралопитеком трансваальским». Кроме черепов были обнаружены и другие части скелета, так что постепенно учёные получили более точное представление о внешнем виде австралопитека.

В 1938 году неподалеку от Штеркфонтейна Брум нашел еще несколько обломков костей, по которым смог реконструировать череп. Это был еще один загадочный гоминид, существенно отличавшийся и от австралопитека африканского и от австралопитека трансваальского. Брум назвал его «парантропом», или австралопитеком массивным.

Особенно сложно было определить возраст находок. По мере изучения останков австралопитеков принимались все новые и новые датировки, и сегодня принято считать, что древность этих южноафриканских находок колеблется в пределах 2–3 млн. лет.

Учёный мир с большим интересом следил за новостями из Южной Африки. К концу 1940-х годов виднейшие специалисты уже признали результаты исследований Дарта и Брума и согласились с тем, что южноафриканские находки действительно являются останками существ, стоящих между человекообразными обезьянами и человеком. Весомым аргументом в этом споре стала опубликованная в 1950 году работа Уилфреда Ле Грос Кларка, который на основании морфологического изучение зубов и челюстей заключил, что австралопитеки стоят скорее ближе к человеку, чем к обезьяне. Однако позднейшие находки показали столь широкое различие между различными группами австралопитеков — многие отличались друг от друга так же, как волк от коровы, — что вопрос о родстве этих существ с современным человеком сам собой отпал и был снят с повестки дня. Интересно, что одни антропологи классифицируют австралопитеков как «пигмеев», другие как «гигантов», но в любом случае большинство из них сегодня уже не видит никакой связи между австралопитеками и людьми.

Установлено, что австралопитеки даже в пределах Южной Африки не представляли собой единого вида. Найденные останки показывают, что австралопитек африканский и австралопитек массивный существенно отличались друг от друга и внешним видом, и образом жизни.

Австралопитек массивный был крепким, коренастым, имел рост 150–155 см, вес до 70 кг. Череп его более массивен, а челюсть сильней, чем у африканского австралопитека. Некоторые особи имели на темени головы костяной гребень, служивший для прикрепления сильных жевательных мышц. Весь челюстной аппарат и особенно коренные зубы были гораздо крупней человеческих. Представители этого вида обитали в лесостепной полосе, держась опушек лесов. Основу их пропитания составляли растительные корма.

Представители вида африканских австралопитеков были гораздо мельче. Их рост не превышал 120 см, вес взрослой особи составлял около 40 кг. Держались они, вероятно, более выпрямленно, чем их «массивные» сородичи, но ходили вразвалку. По состоянию зубов специалисты определили, что австралопитек африканский был всеяден, но большую долю его рациона составляла мясная пища.

Мозг австралопитека по своему объему (428–530 см куб.) не достигал и половины величины мозга современного человека (порядка 1450 см куб.), но был несколько больше мозга крупных человекообразных обезьян (около 480 см куб.). Самое же «человеческое» в австралопитеках — это их челюсти с относительно короткими резцами и клыками, которые почти не выступают над жевательной поверхностью остальных зубов. Характер зубов и суставное соединение челюстей говорят о том, что австралопитеки жевали боковыми движениями, т. е. не как человекообразные обезьяны. В целом же челюсти австралопитека были гораздо массивней, чем у человека.

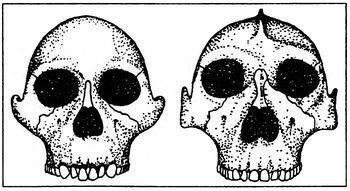

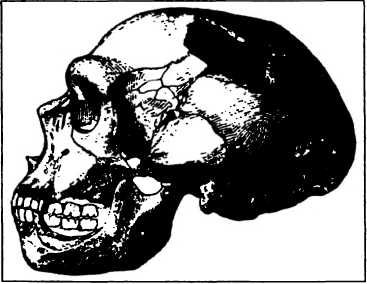

|

Сравнение черепов австралопитека грацильного (слева) и массивного

Острейшие споры, не утихающие и по сей день, вызвал вопрос о том, на скольких конечностях — на двух или на четырех? — передвигались австралопитеки. Были ли они прямоходящими существами? Сегодня большинство ученых склоняется к тому, что австралопитеки передвигались на задних конечностях, держа тело почти в выпрямленном положении — их тело было уже приспособлено для этого (учеными найдены останки, по-видимому, прямоходящего австралопитека — так называемой «Люси»). Однако тип их хождения отличался от всех способов передвижения, известных у современных человекообразных обезьян и человека. Наряду с этим продолжают звучать голоса тех исследователей, кто указывает на некоторые особенности строения скелета австралопитека, которые, на их взгляд, не позволяют сделать вывод о прямохождении и двуногости австралопитека.

Сколько особей могла насчитывать первая на земле популяция «человекообезьян»? Этой проблеме посвятил большое исследование американский палеоантрополог А. Манн, использовавший весь костный материал, накопленный к 1973 году. Свои расчеты Манн строил исходя из того, что на сегодняшний день численность каждого из ныне живущих видов человекообразных обезьян не превышает нескольких тысяч особей. Из этой цифры, вероятно, нужно исходить и при определении численности обитавших когда-то на Земле ископаемых гоминидов.

Фрагментарные скелеты австралопитеков найдены преимущественно в сцементированных отложениях пещер. Состояние костей заставило ряд исследователей предполагать искусственное происхождение этих скоплений: скорее всего, они представляют собой остатки особей, убитых леопардами и принесённых ими в пещеры. Примерное число индивидуумов, происходящих из пяти основных местонахождений останков австралопитеков в Южной Африке, колеблется от 121 до 157 (в зависимости от критерия подсчета). Если учесть, что нам известно до сих пор лишь ничтожное число местонахождений, то можно предполагать, что порядок этих цифр более или менее соответствует численности современных человекообразных обезьян. Таким образом, численность поголовья австралопитеков составляла 10–20 тыс. особей.

Африканские австралопитеки жили в степях и лесостепях, кормясь собирательством и охотой. Не отваживаясь охотиться на крупного зверя, австралопитеки, подобно гиенам и шакалам, частенько «подкармливались» возле львов, леопардов и других хищников. Дождавшись, когда зверь насытится и потеряет интерес к своей жертве, австралопитеки набрасывались на остатки его трапезы. На одной из стоянок археологи обнаружили множество разбитых костей животных — очевидно, что австралопитеки при охоте уже пользовались камнями или, по крайней мере, дробили ими кости, чтобы добраться до мозга.

Оружием для этих ископаемых охотников могли служить и палки, длинные кости, а также челюсти животных, усаженные острыми зубами. Однако австралопитек не мог вырабатывать, как говорят специалисты, «орудия повторяющихся форм». Попросту говоря, он пользовался тем, что подвертывалось под руку. Он сознательно применял эти орудия, но так и не дошел до их обработки. Использование орудий, пусть даже и случайных, более сложный способ добывания пищи, каким является охота и собирательство, форма и размеры мозга австралопитеков — все говорит об усложнении умственной деятельности. Поэтому сегодня сторонники теории эволюции по Дарвину называют австралопитека первым существом, перешагнувшим границы звериного интеллекта, а за начальную точку отсчета истории человеческого рода условно принимается время появления первых австралопитеков — то есть приблизительно 3 млн. лет тому назад. Однако утверждать, что эти «человекообезьяны» каким-то образом напрямую причастны к появлению современного человека сегодня, пожалуй, не возьмётся никто.

Самые значительные открытия в области палеоантропологии связаны с именем известного археолога и антрополога Луиса Лики (1903–1972) и его, без всякого преувеличения, историческими находками в Оддувайском ущелье (Танзания).

Олдувайское ущелье — одно из интереснейших мест на Земле. Оно представляет собой огромный каньон, глубоко — до 90 метров — врезавшийся в ложе древней долины, за многие тысячелетия заполнившейся речными наносами, вулканическим пеплом и другими отложениями. В стенах этого ущелья исследователи выявили пять слоев, относящихся к различным геологическим эпохам, благодаря чему можно было достаточно надежно датировать находки, залегавшие в этих слоях.

Луис Лики копал здесь более 40 лет, вплоть до самой смерти. В 1959 году он обнаружил в Олдувайском ущелье 400 фрагментов черепа еще одного претендента на звание предшественника современного человека, который первоначально получил название зинджантропа бойсовского (Zinjanthropus Boise). Изучая его останки, Лики заключил, что они определенно принадлежат человеку, а не обезьяне. Калий-аргоновый метод позволил определить возраст окаменелостей — 1,8–1,6 млн. лет. В один миг возраст самых древних найденных человеческих останков был почти удвоен!

Нет нужды говорить, что мировая пресса шумно обсуждала эту сенсацию, а сам «виновник торжества» был с почетом водворен на страницы школьных учебников. Однако спустя пять лет учебники пришлось снова переписывать: Луис Лики… отказался от своих первоначальных выводов! В мае 1964 года в журнале «Scientific America» появилось следующее сообщение:

«Л.Б. Лики, британский палеонтолог, заявил, что отказывается от своего ранее высказанного мнения, что зинджантроп, кости которого он нашел в Африке, имеет отношение к эволюционной линии развития человека. Новые находки останков экземпляра этого вида, приблизительно на 200 000 лет моложе предыдущего, указывают, что зинджантроп не имеет отношения к человеку». Бедняга «зинджи» оказался всего-навсего ещё одной ветвью рода австралопитековых и был «разжалован» в австралопитека бойсовского…

Ещё до обнаружения останков «зинджи» Лики нашел в олдувайских слоях примитивные каменные орудия — ровесников зинджантропа. Это были простейшие отщепы со следами ретуши. Но открытие это стало поистине сенсационным: судя по повторяемости типов, это были первые сознательно изготовленные человеческим существом орудия!

Сначала, естественно, авторство этих первых в мире инструментов ученые приписали зинджантропу. Но вскоре это предположение пришлось отбросить — орудия подобного типа стали извлекать и из гораздо более ранних слоев. А между тем в них не было никаких останков гоминидов!

Разгадку этой тайны принесло новое открытие, сделанное 2 ноября 1960 года. На уровне, лежащем примерно на 50 см ниже уровня залегания останков зинджантропа (что соответствует возрасту приблизительно 2,1–1,5 млн. лет), были обнаружены нижняя челюсть с зубами, один коренной зуб, две довольно хорошо сохранившиеся теменные кости и кости руки гоминида, даже на первый взгляд значительно отличавшегося от зинджантропа. Позже были извлечены большая часть скелета ноги и ключицы. Уже предварительное изучение этих останков показало, что новая находка, несмотря на свою большую древность, стоит на лестнице эволюции выше зинджантропа. Зинджантроп — это всего лишь усовершенствованный вариант австралопитека массивного. Новая же олдувайская находка получила название Homo habilis — «человек умелый».

Подобно австралопитеку африканскому, «человек умелый» имел рост до 120 см и средний вес 40–50 кг. Судя по челюсти, он был всеяден, как и его австралопитековый родственник. Однако «человек умелый» имел значительно больший объем мозга (около 650 см куб.), но самое главное — он обладал двумя признаками, типичными только для человека.

Стопа «человека умелого» имела продольную и поперечную сводчатость. Этот признак свидетельствует о передвижении исключительно на двух ногах, и он начисто отсутствует у человекообразных обезьян. При ходьбе человек ступает на всю стопу, и упругий двойной свод «гасит» возникающие при этом сотрясения. Антропоиды же при ходьбе ступают только на внешний край стопы.

Вторым признаком эволюционного положения «человека умелого» стало строение его руки. Как известно, рука современного человека отличается от передних конечностей других приматов прежде всего профессивным развитием большого пальца и его способностью к противопоставлению указательному пальцу. Именно это свойство обусловливает точность трудовых действий. Такая позиция пальца обусловлена рядом анатомических особенностей скелета, мышц и соединительных тканей.

Кисть руки «человека умелого» еще не давала возможности полного противопоставления большого пальца прочим. И все же этот гоминид выделывал простейшие орудия, не требующие особой сноровки. И руку «человека умелого» уже в целом можно назвать человеческой. Впрочем, неясно, был ли уже достаточно развит его мозг, чтобы воспользоваться возможностями такой руки.

Африканский австралопитек также пользовался орудиями, вернее говоря, различными естественными предметами, форма которых казалась ему подходящей. «Человек умелый» не только использовал пригодные предметы, но и видоизменял их в соответствии с рабочим назначением. Эти орудия были примитивны и несовершенны. Но это были осмысленно изготовленные орудия!

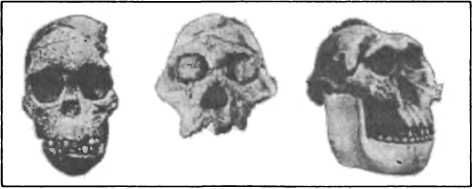

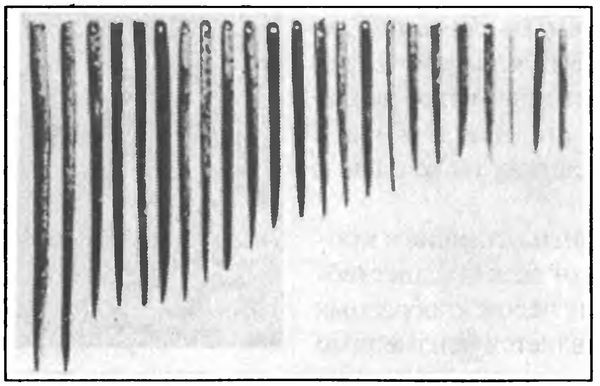

|

Черепа австралопитеков: 1 — «младенец Тунг», 2 — австралопитек из Штеркфонтейна, 3 — австралопитек бойсовский («зинджантроп»)

Когда же произошел этот, без всякого сомнения, революционный скачок в эволюции человека? И вот тут-то ученых ждала еще одна сенсация…

Абсолютный возраст «человека умелого» из Одцовайского ущелья исчислялся в 1,6–1,8 млн. лет. То есть зинджантроп, он же бойсовский австралопитек, жил одновременно с ним, а судя по находкам — чуть ли не бок о бок с ним! Более того — останки зинджантропа встречаются и в более поздних слоях!

Как это можно объяснить с точки зрения эволюции? Ведь еще с конца XIX столетия бойкие дарвинисты лихо рисовали примитивные и оттого весьма доходчивые схемы: вот обезьяна, вот человекообезьяна, а вот и сам человек — разогнулся, встал на задние конечности, взял в руки сучковатую дубину и пошел двигать прогресс…

Однако олдувайские находки наводят нас на мысль о том, что в рамках рода австралопитековых сосуществовало несколько более или менее развитых форм. Эти формы существовали параллельно друг другу на протяжении довольно длительного периода времени, и сегодня невозможно установить, от какой из этих форм протянулась дальше цепочка эволюции. Да и от этих ли?

Сенсационная находка Луиса Лики на некоторое время, казалось, сняла все вопросы: вот оно, то самое «недостающее звено» в цепи эволюции! Однако бум, поднятый в научной литературе вокруг «человека умелого», быстро утих. После тщательного изучения находку оказалось возможным включить в группу австралопитеков, и сегодня большинство исследователей склонны называть «человека умелого» «умелым австралопитеком», или «прогрессивным австралопитеком». А между тем находки ещё более древних останков гоминидов, обладавших при этом гораздо более высоким уровнем развития, поставили перед специалистами множество новых неразрешенных вопросов.

В долине Омо (Эфиопия) были найдены многочисленные останки гоминидов, большинство из которых приписываются бойсовскому австралопитеку (зинджантропу). Возраст находок был исчислен в диапазоне от 1,7 до 4 млн. лет — таким образом, они старше олдувайских находок. Сопровождавший находки инвентарь имеет возраст от 1,9–2,3 млн. лет.

В 1971 и 1972 гг. в долине Омо были обнаружены орудия, возраст которых оценивается в 2 млн. лет. Кроме того, там же были найдены останки еще одного неизвестного гоминида, возраст которого составляет 2–3 млн. лет. Он схож с видом «человека умелого» из Олдувая, но имеет родственные черты и с южноафриканскими представителями вида австралопитеков.

Настоящую революцию произвели открытия Ричарда Лики (сына Луиса Лики), который со своими сотрудниками начиная с 1968 году раскапывал стоянки Илерет и Кооби Фор, расположенные к северо-востоку от озера Рудольф. За пять лет здесь были открыты останки более 80 особей, относящиеся как к роду австралопитеков, так и к роду Homo. Анализ этих останков позволил сделать однозначный вывод: точку зрения, по которой австралопитек массивный является предшественником австралопитека бойсовского (зинджантропа), следует признать несостоятельной. Эти виды существовали и развивались параллельно друг другу, и таким образом, эволюция австралопитеков сегодня представляется еще более загадочной, чем полвека назад!

Другой загадкой стала находка в 1972 году почти полного черепа неизвестного гоминнда, получившего обозначение «череп KNM-ER 1470». Уже первые измерения показали, что объем мозга этого существа превышал 800 см куб., а его древность исчисляется в 2,9 млн. лет. То есть он на миллион лет старше «человека умелого»! Здесь же Ричард Лики обнаружил еще более старые, чем в Олдувае, каменные орудия — их возраст составляет 2,6 млн. лет. А уже через год после открытия черепа KNM-ER 1470 из земли был извлечен еще один череп (на этот раз детский), принадлежащий тому же виду.

Кем же тогда был «человек умелый», если еще за миллион лет до его появления на Земле уже существовал человек, еще более умелый? Каким образом два рода гоминидов — австралопитек и Homo — могли ужиться друг с другом, обитая бок о бок в течение примерно двух миллионов лет? Ведь такое сосуществование требовало от более примитивных австралопитеков огромной приспособляемости! И как эту приспособляемость связать с гипотезой о низком уровне адаптивности этих существ, якобы ставшей причиной их исчезновения?

Чем больше накапливается палеоантропологических находок останков ископаемого человека (хотя их число все равно ничтожно), тем очевиднее становится, что древнейшее человечество с самого начала существовало во многих формах. Красивая картинка, иллюстрирующая происхождение человека от обезьяны, таким образом, оказывается выброшенной в помойку: научные открытия последних лет со всей очевидностью свидетельствуют о многолинейности и стадиальности развития ископаемых гоминидов. Иными словами, на каждом новом историческом этапе «вдруг», неизвестно откуда, появлялось сразу несколько качественно новых видов, стоящих на голову выше видов предшествующей стадии. Но как, почему происходили эти скачки? Неясно. А между тем сосуществование на протяжении ряда тысячелетий многообразных форм, относящихся к разным уровням развития, является вполне доказанным. Но вот какая из этих форм стала исходным материалом для формирования современного человека?

Ещё каких-нибудь полвека назад проблема классификации ископаемых гоминидов, казалось, не представляла из себя никакой сложности, и простейшую схему, иллюстрирующую происхождение современного человека, можно было встретить в любом школьном учебнике: обезьяна — человекообезьяна — человек. Правда, никто из рисовальщиков схем не знал, что же представляет собой эта самая «человекообезьяна» — пресловутое «недостающее звено эволюционной цепи». В разные времена разные исследователи выдвигали на эту роль австралопитека, «человека умелого» и т. п., однако все эти кандидатуры быстро отбрасывала сама жизнь. А вскоре ученый мир практически единодушно отбросил и саму эту схему, примитивную, как австралопитек.

Пожалуй, дольше всех продержалось лишь одно старинное заблуждение, согласно которому первым «настоящим» представителем человеческого рода был всем известный питекантроп, он же человек прямоходящий (гомо эректус).

Открытие питекантропа связано с именем голландского врача и анатома профессора Эжена Дюбуа (1858–1940). Подобно многим своим современникам, Дюбуа находился под сильным влиянием дарвинизма, яростным пропагандистом которого в те годы являлся естествоиспытатель и философ Эрнст Геккель. На основе чисто умозрительных рассуждений Геккель нарисовал «эволюционное древо» человека, на которое поместил некое фантастическое существо, названное им «обезьяночеловек неговорящий». Этот плод воображения призван был представлять собой недостающее звено эволюционной цепи между животными и человеком.

Схема Геккеля, по существу, ничем не отличалась от средневековых географических карт, на которых нигде не бывавшие и ничего не видавшие схоласты с уверенностью помещали «Острова блаженных», «Страну одноногов», Гога и Магога, собакоголовых людей, четырехглазых эфиопов и прочую дребедень. Но так как других карт не было, то путешественники и мореплаватели вынуждены были пользоваться этими, в результате чего одни гибли, а другие случайно открывали Америку, будучи в полной убежденности, что перед ними Индия. Точно такую же роль сыграли в истории палеоантропологии убогие схемки дарвинистов.

Вдохновленный проблемой «недостающего звена», Дюбуа решил найти его во что бы то ни стало. Но где его искать? Эволюция человека из обезьян проходила скорее всего в тропиках, рассуждал Дюбуа, ведь именно там и сегодня ещё живут человекообразные обезьяны!

Вооружившись этой, прямо скажем, небесспорной идеей, Дюбуа в 1884 году приступил к поискам на Зондских островах (Индонезия). Семь лет бесплодных работ наконец увенчались успехом: в 1891 году близ селения Триниль (о. Ява) Дюбуа удалось обнаружить правый верхний коренной зуб и часть мозговой коробки существа, которое он сначала принял за человекообразную обезьяну. Год спустя в руки Дюбуа попала левая берцовая кость. Будучи опытным анатомом, он с первого взгляда понял, что перед ним останки ископаемого человека — именно человека, а не обезьяны!

И тут ему в голову пришла мысль: а что если соотнести эту находку с предыдущей? После внимательного изучения останков сомнений уже не оставалось: они принадлежали существу одного вида, причем этот вид не мог быть ничем иным, как очень архаичным и примитивным, но все же человеком! Да, черепная крышка еще очень поката, надглазничный валик сильно развит, но зуб определенно человеческий, а берцовая кость ясно указывает на выпрямленную двуногую походку ее обладателя.

Дюбуа решил, что долгожданное «недостающее звено эволюции» найдено. Определить возраст находки было несложно: геологический слой, в котором залегали найденные им останки, сформировался в среднем плейстоцене и по уровню залегания примерно соответствовал второму ледниковому периоду в северном полушарии — то есть, найденное Дюбуа существо обитало на Земле приблизительно 700 тысяч лет назад.

В 1894 году Дюбуа опубликовал подробное сообщение о своей находке, назвав своего обезьяночеловека «питекантроп прямоходящий». С тех пор питекантроп, называемый еще «яванским человеком», стал настоящей классикой палеоантропологии. Однако его первооткрыватель сполна хлебнул с ним горя. Подобно тому, как это позднее случилось с Дар-том, открытие Дюбуа подверглось ожесточенным нападкам со стороны ученых противников. Сначала исследователь пытался в одиночку отстаивать свою точку зрения, но затем, затравленный со всех сторон, впал в отчаяние, перестал публиковаться и спрятал свою находку в сейф, не допуская к ней даже специалистов. А когда спустя несколько лет уже весь мир признал его правоту, Дюбуа выступил с заявлением, в котором отрекся от своих первоначальных взглядов, объявив их «необоснованными», и признался, что уверен, что его яванский человек — не более чем обезьяна-гиббон. Несчастный «отец питекантропа» умер в годы Второй мировой войны, так и не осознав, что он сделал одно из самых важных открытий в области палеоантропологии.

Новые останки питекантропа были обнаружены лишь спустя более сорока лет после находки Дюбуа. Известный ученый, голландец немецкого происхождения Г фон Кенигсвальд в 1937 году откопал у селения Моджокерто (Восточная Ява) ювенильный, т. е. детский, череп, который он безошибочно отнес к человеческому роду. Возраст находки составлял около 1 млн. лет.

Затем последовали новые находки. Тщательное и продолжительное их изучение развеяло последние сомнения: питекантроп, несомненно, является одним из самых ранних представителей рода Homo. Этот «брат наш меньший» имел рост до 165–175 см и по способу передвижения ничем не отличался от современного, человека. Правда, он явно не был отягощен интеллектом: черепная коробка даже по сравнению с австралопитеком выглядит несколько тяжеловато, хотя и довольно велика (объем мозга — около 880–900 см куб); лоб низкий, покатый, надглазничный валик выступает вперед и тяжело нависает над глазницами. Челюсти массивные, (причем нижняя челюсть длиннее, чем у современного человека), подбородок круто срезанный. Зато весь челюстной аппарат выглядит совершенно «по-человечески».

В целом же по большинству признаков питекантроп действительно стоит на полпути между австралопитеком и современным человеком. И его можно было бы считать «недостающим звеном». Но…

Новые находки заставили ученый мир сильно поколебаться в уверенности, что питекантроп является прямым предком современного человека, хотя первоначально будущее этой теории казалось безоблачным. Но в 1918–1927 гг. шведские ученые Й. Г. Андерсон и Б. Болин обнаружили в Китае, в известняковой пещере у селения Чжоукоудянь (примерно в 40 км к юго-востоку от Пекина) зубы ископаемого антропоида. Один из этих зубов попал на стол профессора пекинского Медицинского института, англичанина Дэвидсона Блэка и показался тому весьма знакомым. Покопавшись в памяти, профессор Блэк вспомнил, что нечто похожее он видел среди «зубов дракона», продававшихся в аптеках, торговавших снадобьями китайской традиционной медицины. Продавцы «драконьих зубов» также называли в качестве места их происхождения пещеру Чжоукоудянь.

Внимательно изучив находки, Блэк определил, что они принадлежали примитивному человеку, стоящему весьма близко к яванскому питекантропу. Ученый окрестил его синантропом, или пекинским человеком.

Новые раскопки, предпринятые в пещере Чжоукоудянь Блэком, а позднее другими учеными, позволили обнаружить останки более чем сорока особей синантропа — старых и молодых, мужского и женского пола. Их возраст составлял около 400–500 тыс. лет. Однако вся эта уникальная коллекция бесследно исчезла в 1937 году. Говорили, что судно, на котором находки везли из Китая в Америку, попало под обстрел японских военных кораблей и затонуло. По другой версии, останки ископаемых существ еще на материке уничтожили японские солдаты. После войны учёные пытались отыскать следы пропавшей коллекции, но, увы, безрезультатно.

Между тем пешера Чжоукоудянь вплоть до самых последних дней продолжает исправно «поставлять» все новые и новые останки синантропов — зубы, кости, фрагменты черепов и т. д. Здесь же найдены многочисленные примитивные каменные орудия — отщепы, рубила, скребла и т. д. Но самым главным открытием было огромное кострище: оказывается, синантроп уже умел пользоваться огнём!

Впрочем, он скорее всего не умел его разводить: колоссальное скопление золы и угля толщиной в шесть метров навело ученых на мысль, что обитатели пещеры скорее всего принесли пылающую ветку из лесного пожара, случившегося по соседству, а затем на протяжении многих лет поддерживали его. Трудно даже сказать, сколько поколений синантропов сменилось у этого «вечного огня».

Несомненно, что подобный образ жизни требовал от первобытного стада каких-то навыков коммуникации. О членораздельной речи говорить еще не приходится, но синантроп, во всяком случае, умел мыслить и передавать соплеменникам определенную информацию и, следовательно, был уже во многих отношениях человеком. Впрочем, это не мешало ему с аппетитом пожирать себе подобных: многие найденные в пещере Чжоукоудянь черепа разбиты тяжелыми предметами. Ученые полагают, что синантропы были каннибалами и охотились друг за другом.

С помощью самых современных методов ученые изучили синантропа, что называется, вдоль и поперек. Строением тела «пекинский человек» мало чем отличался от питекантропа. Держался он прямо, но роста был гораздо меньшего — немногим более 150 см. Зато объем мозга значительно превышал аналогичный показатель питекантропа — 1050–1100 см куб.! Несомненно, что на эволюционной лестнице «пекинский человек» стоит выше «яванского человека», а ведь они были современниками! И от кого тогда произошел современный человек — от питекантропа или от синантропа?

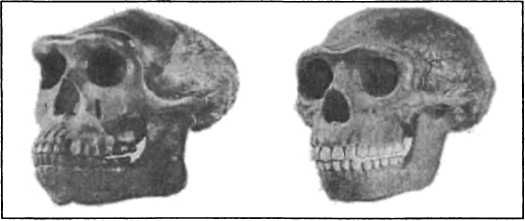

|

Череп одного из видов питекантропа — Homo erectus modjokertensis — с острова Ява (слева) и череп пекинского человека (синантропа)

Картина ещё более усложнилась, когда в 1963 году в Лантьяне (провинция Шанси) китайские археологи обнаружили хорошо сохранившуюся нижнюю челюсть примитивного человека, а год спустя в той же местности, у Кунванлиня, были найдены части лицевого скелета, зуб и черепной свод того же вида. Эти находки оказались даже древнее чжоукоудяньских — их возраст составляет примерно 1 млн. лет. И речь здесь, как оказалось, идет все о том же питекантропе — но уже о третьем его виде! Однако, по сравнению со своими родственниками, «человек из Лантьяна» был, что называется, совсем дурак: объем его мозга едва-едва достигал 780 см куб.

Останки древнейших людей вида гомо эректус были обнаружены также в Африке и Европе. Самая старая европейская находка происходит из песчаного карьера у деревни Мауэр близ Гейдельберга (Германия). 20 октября 1907 года здесь была открыта нижняя челюсть, известная среди специалистов как челюсть «гейдельбергского человека». Это название дал находке в 1908 году профессор О. Шетензак. «Гей-дельбергский человек» именовался также «палеоантропом», или «протантропом». Сегодня общепринята точка зрения, согласно которой «гейдельбергский человек» является еще одним представителем рода питекантропов. Его абсолютный возраст исчисляется в 900 тысяч лет.

Ещё одна европейская находка (зубы и затылочная кость) была сделана в 1965 году близ селения Вертешсёллёш (Венгрия). Этот ископаемый человек по уровню развития приближается к пекинскому синантропу, а его возраст составляет 600–500 тысяч лет. Другие находки останков вида гомо эректус были сделаны на территории Чехии, Греции, Алжира, Марокко, Республики Чад и в знаменитом Олдувайском ущелье, которое называют «золотыми копями палеоантропологии».

Накопленный материал позволил ученым сделать потрясающие выводы: во-первых, питекантропы имеют значительно больший, чем считалось раньше, возраст: древность наиболее архаичных из них достигает 2 млн. лет — то есть первые питекантропы были современниками австралопитеков. Во-вторых, видовые различия среди различных групп питекантропов настолько велики, что впору говорить не о виде, а о самостоятельном роде гомо эректус, включающем в себя несколько различных видов! И, наконец, в третьих, питекантроп, он же гомо эректус, увы, не является предком современного человека — это две отдельных ветви эволюции… Проще говоря, «тщательная и объективная оценка масштабов различий между отдельными группами заставляет сохранить родовой статус питекантропов с одной стороны, неандертальцев и современных людей — с другой, при выделении нескольких видов внутри рода питекантропов, а также выделении неандертальцев и современных людей в качестве самостоятельных видов».[1]

Окончательную точку в истории с питекантропом и его родственниками поставили результаты исследований группы японских и индонезийских ученых, о которых в марте 2003 года сообщил американский журнале «Science». После проведения тщательных исследований черепа «яванского человека» специалисты японского Национального музея науки, ученые Токийского университета и. их индонезийские коллеги пришли к выводу, что тип ископаемых гоминидов, к которому относится «яванский человек», не является звеном эволюции человека. Анализ, который проводился с использованием компьютерного томографа высокой точности, выявил главные отличия костной ткани «яванского человека» и современных людей. В частности, ученые обнаружили существенные различия в структуре черепа в области глазных впадин и челюстных соединений. А результаты изучения ДНК окончательно доказали, что такие типы гоминидов, как «пекинский человек» (синантроп), «яванский человек» (питекантроп) и прочие, родственные им, составляют отдельную ветвь, не получившую развитие в современного человека. Так что прощай, брат питекантроп, — нет тебе места на воображаемой эволюционной лестнице, ведущей к гомо сапиенс…

Как заявил руководитель исследовательской группы Хисао Баба, заведующий отделом антропологии японского Национального музея науки, «последние результаты исследований только подтверждают теорию моногенезиса», т. е. происхождение всего человечества из единой прародины. Ученые полагают, что тип «яванского человека» просуществовал около миллиона лет, и исчез несколько десятков тысяч лет назад — как раз в то время, когда начал распространяться антропологический тип современного человека.

История с питекантропом поставила перед научным сообществом новые неразрешимые вопросы, связанные с происхождением человека. Во всяком случае, сегодня ясно лишь одно: развитие человеческого рода шло совершенно иными путями, чем это представлялось многим горячим головам всего несколько десятилетий тому назад.

То, что теория эволюции Дарвина не подкреплена никакими фактами, быстро поняли даже ее самые экзальтированные сторонники. Но отказываться от нее никто не спешил — по многим причинам некоторым господам выгодно убедить человека в том, что он скотина, а не венец творения (вспомним, что дарвинизм входил в идейную обойму таких человеконенавистнических движений XX века, как коммунизм и нацизм). Однако общественность, возбужденная «великим открытием великого английского ученого», требовала доказательств. И доказательства явились…

В 1910 году землекопы, работавшие в имении Баркхэм Мэнор, расположенном близ деревни Пилтдаун в Сассексе (юго-восток Англии), извлекли из земли нечто, принятое ими сперва за скорлупу кокосового ореха. Загадочный «кокос» они принесли управляющему имением г-ну Чарлзу Доусону, который был известен как коллекционер разных древностей. С первого взгляда Доусон понял, что перед ним фрагмент очень древнего человеческого черепа…

Так выглядит начало истории со знаменитым «пилтдаунским человеком», или «эоантропом» — «человеком рассвета», как окрестили его восторженные поклонники теории эволюции. Обстоятельства находки известны только со слов самого г-на Доусона. Как эта история начиналась на самом деле, мы не знаем.

На протяжении последующих месяцев Доусон, по его собственным рассказам, неоднократно наведывался в места, где была сделана таинственная находка, и — о чудо! — ему удалось обнаружить еще несколько фрагментов костей, несомненно, составлявших когда-то одно целое с обнаруженным ранее фрагментом черепа. Наконец в феврале 1912 года Доусон решился сообщить о своей находке Артуру Смиту Вудворду, хранителю геологических ценностей в Британском музее естествознания в Лондоне (позднее он стал называться Музеем естественной истории).

В начале июня 1912 года в Баркхэм Мэнор прибыла весьма представительная делегация: сам Артур Вудворд и известный французский палеонтолог и философ Пьер Тейяр де Шарден. Им удалось обнаружить новые фрагменты человеческого черепа и часть челюстной кости. Исследуя найденные останки, Вудворд пришел к заключению, что все они принадлежали одному существу. Геологическое изучение пластов, в которых залегали находки, показало, что находка относится к эпохе плейстоцена или даже к еще более ранним временам. Это означало, что фрагменты черепа были очень древними и принадлежали неизвестному ископаемому гоминиду.

Что же это было за существо? Теменные кости, несомненно, говорили о том, что это человек. Нижняя челюсть по виду походила на обезьянью, но сохранившиеся клыки и коренные зубы были нехарактерны для человекообразных обезьян и скорее свидетельствовали в пользу человека… Неужели это и есть то самое «недостающее звено»? Сходство челюсти с обезьяньей не противоречило этому предположению. Ведь, согласно теории эволюции, перед тем как нижняя челюсть изменила свое строение и стала похожа на человеческую, у существа, занимающего промежуточную ступень между обезьяной и человеком, должен был усиленно развиваться мозг. Отсюда и сходство теменных костей!

На основании всех этих доводов светила науки пришли к выводу, что «пилтдаунский человек» и является тем самым «недостающим звеном», существование которого вытекает из теории Дарвина. Найденный субъект получил название Eoanthropus dawsoni — эоантроп Доусона. 18 декабря 1912 года на заседании Лондонского геологического общества Вудворд и Доусон с гордостью продемонстрировали череп эоантропа научному сообществу. Мир ахнул: сколь же глубок и прозорлив был Чарлз Дарвин! Оказывается, человек действительно всего-навсего скотина безрогая, а церковники-то все талдычат — Бог, Бог… Какой там Бог, когда вот он — эоантроп, «человек рассвета», прямо свидетельствует в пользу теории эволюции!

Участники исторического заседания дружно согласились с тем, что все найденные г-ном Доусоном и его учеными коллегами фрагменты костей принадлежат одному и тому же существу, представляющему собой переходную форму от обезьяны к человеку. Мир захлестнула волна сенсационных публикаций. Теория Дарвина наконец-то обрела под собой подобие фундамента!

На протяжении последующих сорока лет фотографии костей из Пилтдауна можно было видеть практически в любой книге по антропологии. Более трехсот копий черепа «пилтдаунского человека» демонстрировались в различных музеях мира. На месте, где было сделано великое открытие, поклонники Дарвина установили даже памятный знак.

В дружном, как по команде зазвучавшем хоре сторонников теории эволюции терялись голоса тех, кто с самого начала высказывал сомнения в подлинности найденных останков. Большие сомнения вызывала прежде всего анатомическая сторона вопроса. Объем черепной коробки, например, так никогда и не удалось определить. Что касается возраста находки, то, по разным оценкам, он колебался от одного миллиона до двухсот тысяч лет. Но к мнению скептиков и тех, кто призывал внимательнее отнестись к необыкновенной находке, никто не прислушивался.

Отрезвление наступило лишь четыре десятилетия спустя. В 1950 году останки «пилтдаунского человека» были повторно исследованы с использованием методики определения возраста костей на основании содержащегося в них фтора, разработанной в 1940-х годах британским антропологом Кеннетом Окли. Результаты исследования неожиданно показали, что кости эоантропа отнюдь не такие древние, как это считалось с самого начала. Во всяком случае, ни о каком плейстоцене речи быть не может. Заинтересовавшись этими выводами, Джозеф Вейнер, анатом из Оксфорда, принялся заново изучать череп «пилтдаунского человека». В 1953 году он выступил с сенсационным заявлением, что челюсть эоантропа в действительности принадлежит обезьяне, но была кем-то искусственно изменена и реконструирована.

Сообщение Вейнера всколыхнуло научный мир. Тогдашнее светило антропологии Кеннет Окли обратился в Музей естественной истории с просьбой о проведении полного исследования останков «пилтдаунского человека». В результате многочисленных физико-химических анализов было установлено, что кости «человека рассвета» в действительности представляют собой искусно сделанный муляж. Черепные кости, несомненно, принадлежали человеку, причем не ископаемому, а вполне современному, а нижняя челюсть — обезьяне-орангутангу. Более того в эту челюсть был вставлен зуб, взятый… из верхней челюсти той же обезьяны! Что касается возраста человеческих останков, то он не превышал одной тысячи лет, и скорее всего кости были взяты из какого-то средневекового погребения…

Любой нормальный человек, уличенный в подобной фальсификации, сгорел бы со стыда, но скотина, как известно, стыда не испытывает. На протяжении сорока лет преднамеренно сбитые с толку палеоантропологи пребывали в полной уверенности, что перед ними — то самое «недостающее звено», факт существования которого вытекает из теории Дарвина. Между тем в Южной Африке и других местах были сделаны многочисленные находки, ясно говорящие о том, что эволюционное развитие человека, если оно и имело место, происходило совершенно не так, как это вытекало из находки останков «пилтдаунского человека». Научное сообщество было целенаправленно введено в заблуждение группой лиц, ради обоснования своих взглядов прибегнувших к элементарному мошенничеству.

Нет никаких сомнений в том, что в число мошенников входил Чарлз Доусон. Но он не имел достаточных научных знаний, чтобы сделать это в одиночку. Вместе с ним действовал как минимум еще один человек, хорошо знавший анатомию и находившийся в курсе проблем палеонатропологии. Практически наверняка этот человек руководил действиями Доусона. Кто же это мог быть?

В 1950-х годах, когда мошенничество раскрылось, было проведено расследование обстоятельств появления подделки. В числе возможных членов группы мошенников назывались имена бывшего директора Британского музея Эдвина Рея Ланкастера, палеонтолога Тейяра де Шардена, профессора анатомии Графтона Эллиота Смита, профессора геологии Уильяма Солласа, сотрудника Британского музея естествознания Артура Смита Вудворда и некоторых других лиц, которые были вовлечены в историю с останками «пилтдаунского человека» еще до публичного заявления об их существовании. Чаще других называют имя археолога Артура Кейта. Однако достаточных доказательств, позволяющих однозначно указать на тех или иных персонажей, не выявлено. Виновные так и унесли свой секрет в могилу. Что касается мотивов фальсификации, то они могли быть самыми разными: от простого розыгрыша до стремления к славе, но на первое место, конечно, следует поставить стремление поддержать «весомым доказательством» шаткую теорию эволюции.

Другой доказанный обман — история с так называемым «человеком из Небраски». Останки этого ископаемого человека были обнаружены в штате Небраска (США) в 1922 году мистером Гарольдом Куком, и его находка, как принято в таких случаях, была немедленно широко разрекламирована во всех средствах массовой информации как свидетельство раннего обитания ископаемых гоминидов в Америке. Предполагалось, что они жили приблизительно миллион лет назад. Газета «Illustrated London News» разразились обширной статьей по поводу этого открытия, сопроводив ее рисунками, реконструирующими облик обезьяноподобных существ из Небраски — самца и самки. На протяжении нескольких лет находка этого нового, ранее неизвестного антропоида, получившего название гесперопитек Гарольда Кука (Hesperopithecus haroldcookii), широко обсуждалась в научных кругах.

Но что же нашел мистер Кук? Неужели целый скелет ископаемого гоминида? Нет. Череп? Нет. Челюсть с зубами? Нет. Мистер Кук нашёл… всего-навсего один-единственный зуб! И из этого зуба немедленно «вырос» целый отряд ископаемых гоминидов, будто бы имевших отношение к современному человеку!

Впоследствии было обнаружено, что этот зуб вообще принадлежал не человеку, даже не примату, а… дикой свинье — пекари. И высосанный из пальца, а точнее сказать, из зуба, гесперопитек, которого справедливей было бы назвать «свинопитеком», бесславно канул в Лету… Все эти истории с «пилтдаунским человеком», «гесперопитеком» и другими фальшивками по сей день бросают тень и на другие открытия палеоантропологов: «Единожды солгав, кто тебе поверит?»

За неандертальцем издавна закрепилась скверная репутация. Каких только эпитетов — «обезьяноподобный троглодит», «пещерный человек», «тупой варвар» — не было высказано в его адрес начиная с 1856 года, когда в долине Неандерталь, расположенной в окрестностях Дюссельдорфа (Германия) в пещере, заполненной илистыми отложениями, был обнаружен первый скелет этого родственника современного человека. Родственника, надо заметить, во многом загадочного, ибо неандерталец не спешит раскрывать свои тайны. А вопросов к нему за полтора столетия у ученых накопилось немало.

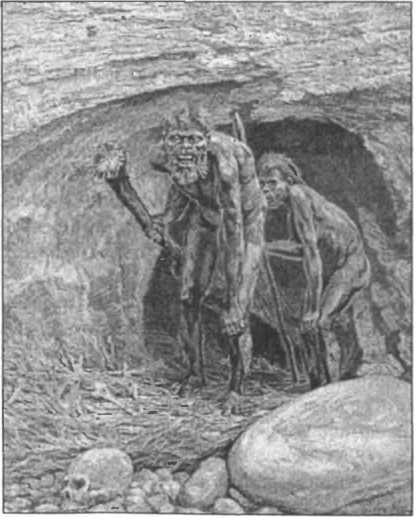

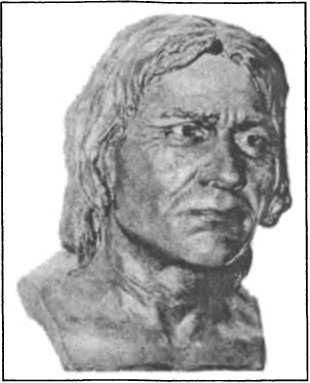

|

Неандертальца принято считать воплощением дикости

Само открытие неандертальского человека связано с довольно туманными обстоятельствами, в результате чего несчастному «троглодиту» пришлось почти полвека отстаивать свое «право на жизнь». Еще в 1848 году На территории Гибралтарской крепости во время строительных работ был найден череп древнего человека. Рабочие отдали череп одному из офицеров гарнизона — капитану Флинту, который впоследствии передал находку ученым. Однако истинное значение этого открытия было понято гораздо позже. Ученый мир вернулся к гибралтарскому черепу уже в те годы, когда научные споры бушевали вокруг другой знаменитой находки — останков, обнаруженных в долине Неандерталь.

Слава первооткрывателя неандертальского человека закрепилась за немецким естествоиспытателем Иоганном Карлом Фульроттом (1803–1877), хотя на самом деле останки были найдены рабочими каменоломни, действовавшей в долине Неандерталь. Не придав им никакого значения, рабочие выкинули кости в отвал, где на них и наткнулся Фульротт. Находка сразу вызвала в научном мире колоссальный интерес и, подобно другим великим открытиям, сперва получила неоднозначную трактовку. Скелет неандертальца пытались приписать доиндоевропейским обитателям здешних мест, жившим в долине Неандерталь до прихода кельтов, а одно из светил науки той поры, немецкий анатом и антрополог Рудольф фон Вирхов, заявил, что череп принадлежит душевно неполноценному человеку современного типа — об этом, по его мнению, свидетельствовали изменения на костях.

Лишь немногие ученые сумели сразу понять значение открытия. Споры продолжались несколько лет, и только после того, как начали находить все новые черепа и кости с теми же характерными признаками, стало ясно, что речь идет о ближайшем родственнике современного человека. Долгое время неандертальца даже называли нашим предком. Потом на смену этому утверждению пришло мнение, что неандерталец — подвид вида Homo sapiens, и в отличие от современного человека — Homo sapiens sapiens («человек разумный разумный») его стали именовать Homo sapiens neanderthalensis («человек разумный неандертальский»). Сегодня и это не соответствует истине: установлено, что неандерталец — вполне самостоятельный вид рода Homo.

Свет на взаимоотношения неандертальца и современного человека пролили сравнительные исследования ДНК. Потребовалось пять месяцев кропотливой работы, чтобы извлечь 379-нуклеотидный фрагмент из контрольной области митохондриальной ДНК неандертальца. Этот фрагмент сравнивался с митохондриальной ДНК тысячи шестисот ныне живущих людей — представителей самых разных рас и народов (в их числе были канадские индейцы, эскимосы, полинезийцы, африканцы, азиаты и европейцы), а ДНК этих людей — между собой. Оказалось, что каждый из этих тысячи шестисот современных людей имеет по крайней мере 371 общий нуклеотид из 379; максимальное отклонение составило лишь 8 единиц. В то же время ДНК неадертальца имела в среднем 352 совпадающих с ДНК современных людей нуклеотида — отклонение составило 27 единиц. На основе результатов этих исследований ученые пришли к выводу, что Homo sapiens sapiens и неандерталец, вероятно, разошлись друг с другом не менее 550–690 тысяч лет назад (если считать, что оба вида происходят от общего предка). В то же время разделение рас современных людей от общего предка произошло 150–200 тысяч лет назад. Таким образом, неандертальцы были скорее совершенно отдельной от современных людей разновидностью и говорить следует не о подвиде Homo sapiens neanderthalensis, а о вполне самостоятельном виде Homo neanderthalensis («человек неандертальский»). Более того: на определенном историческом отрезке неандерталец и наш прямой предок кроманьонец существовали бок о бок! И, наконец, ещё одно открытие — и внутри неандертальского вида существовали значительные различия.

Сегодня стало очевидным, что в рамках вида Homo neanderthalensis существовало, как минимум, два подвида, из которых первый принято называть «ранними неандертальцами», или «пранеандертальцами», а второй — «классическими», или «западноевропейскими», неандертальцами.

Ранние неандертальцы пережили пору своего расцвета примерно 150 тыс. лет тому назад, в последний межледниковый период. Их облик был близок облику современного человека: вертикально вытянутое лицо, круглый затылок, надглазничный валик несколько смягчен, лоб выпуклый, в зубной системе меньше примитивных черт, объем мозга весьма значителен (1400–1450 см куб.) и близок к величине, характерной для современного человека (1350–1500 см куб.). В то же время многочисленные находки свидетельствуют о большой вариативности черт у разных популяций ранних неандертальцев.

Возраст классических неандертальцев — последнее оледенение, т. е. 80–35 тысяч лет. В отличие от раннего неандертальца у классического типа сильно развито надбровье, нос широкий, затылок приплюснут сверху, контур затылка угловатый, имеется затылочный валик. Подбородочный выступ то ли отсутствует вообще, то ли слабо обозначен. Размеры головного мозга классического неандертальца колеблются в пределах 1350–1700 см куб. Несомненно, что неандерталец обладал большими умственными способностями, но из этого вовсе не следует, что он был более интеллектуален, чем современный человек.

|

Череп классического неандертальца

Это были сильные, массивного телосложения люди, их рост в среднем составлял 155–165 см. Нижние конечности были короче, чем у современных людей. Характерный признак классического неандертальца — бедренная кость сильно изогнута. Этот признак неизвестен ни у современного человека, ни у вида гомо эректус, и некоторые специалисты полагают, что это следствие неблагоприятных условий жизни: в отличие от раннего неандертальца, классическому приходилось жить в условиях сурового климата. Исследования показали, что он был хорошо адаптирован к холодам.

Самое любопытное во всей этой истории то, что именно ранний неандерталец стоит на эволюционной лестнице ближе всего к современному человеку — «гомо сапиенс сапиенс» (представители этого последнего вида впервые появились лишь в ходе последнего оледенения). Но при этом костные остатки ранних неандертальцев свидетельствуют и об их родственных связях с классическими неандертальцами!

Эта проблема не нашла пока своего окончательного решения, и мнения специалистов по этому поводу нередко кардинально расходятся. Можно предполагать (но не более того), что ранний неандерталец был общим предком как для классического неандертальца, так и для современного человеческого типа. Не исключено, что обе линии, ведущие от раннего неандертальца к классическому неандертальцу и к современному человеку, находились в постоянном контакте. Об этом, в частности, свидетельствуют находки костяков и черепов, имеющих смесь человеческих (сапиентных) и неандерталоидных признаков.

«Время неандертальца», известное археологам как средний палеолит, началось около 200 тысяч лет назад и закончилось приблизительно 40 тысяч лет назад. Классический неандерталец достиг вершины своего развития в эпоху последнего оледенения. Максимальную численность этого вида ученые определяют в 1 млн. особей. Судя по многочисленным находкам, неандертальцы довольно густо населяли Европу и Западную Азию, ареал их обитания простирался далеко на восток — до Узбекистана. Вероятно, некоторые группы неандертальцев по существовавшему в то время «сухопутному мосту» через Берингов пролив попали в Америку. В Европу неандерталец пришёл с Ближнего Востока 45–40 тыс. лет назад, причем это перемещение было непосредственно связано с изменением климатических условий. Археологи и антропологи нашли многочисленные свидетельства тому, что между 100 000 и 50 000 годами до н. э. в районе Ближнего Востока и Средиземноморья наблюдались значительные климатические колебания. Среднегодовые температуры здесь начали расти, и любящий холод неандерталец начал постепенно перемещаться в Европу.

С неандертальцем археологи уверенно связывают культуру так называемого мустьерского типа, для которой характерно довольно большое разнообразие каменных орудий: рубила, ударники, скребла, скребки, ножи, сверла, каменные наконечники. Мустьерская культура, пожалуй, самое любопытное явление в истории человечества: это пример культуры, созданной не человеком в «классическом» понимании этого слова. И некоторые признаки позволяют говорить о том, что эта «нечеловеческая» культура уже несла в себе зачатки человечности!

|

Типичное мустьерское орудие-остроконечник

В течение долгого времени главной загадкой неандертальца оставался вопрос о том, обладали ли эти «нелюди» речевыми способностями. На протяжении многих лет эта проблема служила предметом жарких споров среди специалистов. Сегодня мы с уверенностью можем сказать: да, обладали! Об этом неопровержимо свидетельствует находка, сделанная археологами в пещере Кебара на горе Кармел (Израиль): гиоидная кость, фрагмент скелета неандертальца, скончавшегося 60 тысяч лет назад. Эта характерного вида кость располагается у основания языка и её наличие является для анатомов ясным биологическим свидетельством того, что ее обладатель был физически способен к членораздельной речи.

Тот же самый скелет (известный как Кебара 2) приоткрыл перед учеными и другие тайны неандертальского человека. Анатомы установили, что еще при жизни этот индивидуум при каких-то обстоятельствах сломал несколько ребер. Но они были заботливо исцелены! Кто-то (а кто иной, как не соплеменники?) довольно долгое время ухаживал за раненым. Этот случай ясно показывает, что неандертальцы, не чуждавшиеся каннибализма, по крайне мере к своим соплеменникам питали товарищеские чувства и заботились о них точно так же, как это делают современные люди. И находка в гроте Кебара — не единственный факт подобного рода.

В пещере Шанидар (Иракский Курдистан) среди найденных здесь многочисленных скелетов неандертальцев были обнаружены останки мужчины приблизительно 40-летнего возраста. Этот человек, которого руководитель раскопок в Шанидаре археолог Ральф Солецки окрестил именем Нанди, очевидно, погиб, упав на камни 46 тысяч лет тому назад. Анатомы, исследовавшие скелет, установили, что Нанди имел врожденный дефект: правая сторона его тела была недоразвитой. Вдобавок, он еще в раннем возрасте лишился нижней части правой руки до локтя, и на протяжении всей жизни страдал артритом. Он также перенес множество травматических повреждений головы, и вероятно, имел бельмо на левом глазу. Но соплеменники не бросили уродца Нанди в беде, хотя с чисто звериной точки зрения он был для них явной обузой! Ведь племя не жило на месте — оно непрерывно кочевало, останавливаясь лишь на более или менее долговременные стоянки. Тем не менее, соплеменники всю жизнь заботились о Нанди, благодаря чему он благополучно дожил до 40-летнего возраста — для неандертальца это уже маститая старость. Более того — кто-то из соплеменников произвел Нанди ампутацию сильно поврежденной правой руки, а это уже свидетельствует о том, что неандертальцы обладали определенными медицинскими познаниями, и были способны вполне осознанно совершать хирургические действия. Рана на ампутированной руке хорошо зажила, а необычно сильная стертость передних зубов свидетельствует о том, что в дальнейшем Нанди пользовался зубами при работе, частично заменяя тем самым потерянную руку.

История с Нанди стала ещё одним подтверждением того факта, что в сообществах неандертальцев существовали весьма тесные родственные узы. В качестве другого примера подобного рода можно привести находку черепа 11 — летнего мальчика из пещеры Скул (Израиль). Возраст находки составляет 95 тысяч лет. Экспертиза черепа показала, что за несколько лет до смерти мальчик получил очень тяжелое травматическое повреждение головы — кости черепа были пробиты. Однако соплеменники и в этом случае заботливо излечили рану, хотя ее серьезность была такова, что требовала длительного лечения и абсолютного покоя. И во имя спасения мальчика племя пошло на риск умереть от голода! Ведь первобытных охотников кормили ноги, они должны были непрерывно кочевать вслед за мигрирующими стадами животных.

Эти и другие примеры наглядно свидетельствуют о том, что неандертальцы, хотя и не являлись людьми в современном понимании этого слова, в чем-то были более человечны, чем многие наши современники. И, не оставляя своим вниманием раненых и больных, они также трогательно заботились о своих мертвых. Так, в пещере Тешик-Таш (Южный Узбекистан) академик А.П. Окладников в 1938 году обнаружил скелет мальчика-неандертальца 10–12 лет, вокруг которого было разбросано множество костей и рогов козлов, когда-то образовывавших аккуратное офаждение могилы. То есть, это было сознательное погребение, сделанное в знак уважения и любви к покойному! А в Европе несколько раз находили черепа неандертальцев, окруженные камнями одинаковой формы и размера. Что это? Неужели какие-то первые религиозные представления? И у кого — у этих человекообразных существ, питавшихся мясом друг друга?

Одно из наиболее замечательных неандертальских погребений было открыто в уже знакомой нам пещере Шанидар. В могиле мужчины, скончавшегося 60 тысяч лет назад, археологи обнаружили… пыльцу цветов. Палеоботаник Арлетт JIepya-Гуран, тщательно изучив соответствующие фрагменты захоронения, по форме распределения пыльцы определила, что в могилу были положены живые цветы! Конечно, в сознании с трудом укладывается сюжет: «Неандертальцы, возлагающие цветы на могилу товарища». Но, тем не менее, факт остается фактом. А дальнейшие исследования показали, что шесть из семи растений, пыльца которых была обнаружена в погребении, имеют лекарственные свойства и до сих пор используются в Ираке как средства народной медицины! Неужели неандертальцы обладали познаниями и в траволечении? А почему нет?

Степень человечности человека во многом определяется тем, как он относится к слабым и как относится к своим мертвым. Ведь уважение к тайне смерти — это и уважение к тайне жизни. И неандертальцы более чем успешно держат этот экзамен на человечность. Имеется множество — от Франции до Узбекистана — примеров того, что эти «пещерные люди» с большим уважением хоронили и стариков, и взрослых мужчин и женщин, и младенцев, в могилки которых трогательно положены грубо сделанные кремневые или костяные безделушки. А во Франции (Дордонь) было обнаружено даже погребение выкидыша.

Что же это были за странные люди — неандертальцы, столь мало похожие на нас, и в то же время так близкие нам? Почему мы, а не они, стали «вершиной эволюции»? И почему, по какой причине 30 тысяч лет назад эти полноправные хозяева среднего палеолита» неожиданно исчезли с лица земли, освободив дорогу представителям вида Homo sapiens sapiens — то есть нам с вами?

Загадка исчезновения неандертальцев — одна из самых главных тайн каменного века. На сегодняшний день нет ни одной сколько-нибудь удовлетворительной теории, объясняющей исчезновение этого человеческого вида, шедшего своим собственным эволюционным путем. По этому поводу высказываются различные версии, но самыми распространёнными являются четыре: неандертальцы вымерли из-за резкого изменения климата, так как были узко специализированным видом, плохо адаптированным к изменениям окружающей среды; причиной исчезновения неандертальцев стала поголовная эпидемия; неандертальцы не выдержали конкуренции с кроманьонцами и были вытеснены и истреблены последними; неандертальцы смешались с кроманьонцами и сегодняшний человек является гибридом этих двух видов.

Ни одна из этих теорий не выдерживает критики, но так как ничего лучшего нет, различные ученые в разных странах либо придерживаются одной из вышеназванных версий, либо высказывают собственные гипотезы. Довольно громко звучат и голоса тех, кто не смирился с исчезновением неандертальца и убежден, что этот древний вид до сих пор живет рядом с нами. Об этом, по их мнению, свидетельствуют бесчисленные рассказы о пресловутом «снежном человеке» и подобных ему существах, которые встречаются практически во всех уголках мира. Может быть, и правда, остатки неандертальцев, адаптировавшись к новым условиям и перейдя на ночной образ жизни, сумели сохраниться до наших дней?

Между тем картина мира в эпоху среднего палеолита была бы неполной, если бы мы не сказали о том, что в это время на Земле существовали и другие разновидности людей!

В 1958 году в гроте Мала в китайской провинции Гуандун был обнаружен череп, который, несмотря на свои явно неандерталондные черты, пока не может быть отнесён ни к одному из двух известных видов неандертальцев. Существует предположение, что этот человек — результат эволюции синантропа (гомо эректус). И на острове Ява, прославившемся многочисленными находками останков ископаемых гоминидов, были обнаружены два черепа людей, отличающихся как от неандертальцев, так и от находки из грота Мала. По всей видимости, этот «нгандонгский человек» (названный так по месту находки) является прямым потомком яванского питекантропа. Можно упомянуть и «человека из Брокен-Хилла» (Замбия), и череп с берегов бухты Салданья (ЮАР). Некоторые признаки явно отличают их от неандертальцев и, наоборот, обнаруживают сходство с восточноафриканской формой прямоходящего человека вида гомо эректус.

Таким образом, ещё 150–200 тысяч лет назад на Земле обитало, как минимум, пять-шесть видов человека разумного, но только один вид в итоге стал «человеком разумным разумным» — Homo sapiens sapiens. Почему так произошло? Какова была дальнейшая судьба «тупиковых» видов? Почему именно они стали тупиковыми?

Версий много. Ответов пока нет.

Самые ранние свидетельства существования гомо сапиенс современного типа имеют возраст 30–40 тысяч лет. Ученые впервые «познакомились» с этим нашим отдаленным родственником в 1868 году, когда рабочие случайно обнаружили в пещере Кро-Маньон (Франция) череп и несколько костей доисторического человека, жившего, как показали исследования, 28 тысяч лет назад. С тех пор за людьми этого типа закрепилось название кроманьонцев.

По поводу происхождения кроманьонца и его роли в генезисе современного человека ведутся ожесточенные споры. По строению костяка эти люди практически ничем не отличались от нас с вами, разве что несколько более массивным телосложением, но эта оговорка распространяется только на первых, наиболее древних представителей этого человеческого типа. Рост и строение тела кроманьонцев полностью соответствовали росту и строению тела современных людей. Череп и зубы также имеют все признаки современного типа, надбровные дуги обычно слабо выражены или практически отсутствуют, средний объем мозговой коробки составляет 1617 куб. см (максимально — 1743 куб. см) — несколько больше, чем у современного человека (хотя с точки зрения теории эволюции, вероятно, должно было быть наоборот).

Характерной особенностью кроманьонцев является чрезвычайно вытянутый (долихокефалический) череп с широкими скулами, массивной челюстью и большим лбом (линия от лба к подбородку, как правило, вертикальна) при сравнительно короткой лицевой части. Эту странную комбинацию, характерную только для кроманьонцев, антропологи называют «дисгармонией». Интересно, что сегодня такой тип черепа встречается только у… эскимосов! Это заставило некоторых учёных предположить, что кроманьонцы являются предками современных эскимосов. Ниже нам еще представится случай об этом поговорить, а пока отметим чрезвычайно важную деталь: кроманьонец — это

|

Так выглядит реконструированный облик кроманьонца

Ареал распространения кроманьонского человека ограничивался западом Европы и Северной Африки, хотя находки людей близкого физического типа отмечены сегодня на всех континентах — в Африке, Европе, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке. Однако на этих континентах в гораздо большем количестве обнаруживаются останки людей совершенно иных физических типов. Даже среди верхнепалеолитических обитателей Европы отмечены заметные различия. Так, если кроманьонцы представляют собой западную группу, то на востоке Европы в это время (38 000 — 10 000 гг. до н. э.) жили люди несколько иного физического типа, в рамках которого ученые, в свою очередь, выделяют еще несколько подтипов. В общем случае, восточные типы более низкорослы и более грацильны (изящны), чем кроманьонцы, и обладают меньшим объемом черепной коробки (в среднем 1525 см куб.). Последнее, разумеется, не подразумевает меньшую степень интеллекта, а просто является определяющей характеристикой. В число восточных типов входят «человек из Брно-Пржедмостья» (Чехия), «человек из Комб-Капелль» (Франция) и т. д. Между различными восточными типами имеется так много общего, что нередко все они объединяются в одну группу, которая, тем не менее, имеет ряд существенных отличий от западной — кроманьонской. Известный палеоантрополог Карлтон С. Кун писал в 1939 году: «Несмотря на общую однородность верхнепалеолитического человека, можно показать, что эти две группы, западная и восточная, отличаются друг от друга по некоторым четким признакам». То есть кроманьонец отличается от всех других своих «восточных» современников!

Эти отличия распространяются на только на физический, но и на культурный тип. Так, набор каменных орудий, которыми пользовался «человек из Комб-Капелль», фактически является развитием орудий более раннего мустьерского типа, которыми пользовались неандертальцы. Кроме того, «человек из Комб-Капелль» был явно склонен к кочевой жизни — его стоянки имеют малую насыщенность культурного слоя и более или менее равномерно рассеяны почти по всей Европе и Ближнему Востоку. В противоположность этому кроманьонские стоянки характеризуются высокой насыщенностью культурного слоя (что указывает на длительное проживание в одном месте) и четко сгруппированы на западе Европы и Северной Африки. Далее к востоку их число резко уменьшается. Й. Л. Майерс даже называет кроманьонскую культуру «региональной культурой Атлантического побережья».

Другая человеческая популяция той поры, «люди из Брно-Пржедмостья», занимала территорию Центральной Европы и дунайские равнины, спускаясь к югу. Исследователи видят в этих людях ряд неандерталоидных признаков. Вероятно, это была первая волна более примитивных, чем кроманьонцы, людей современного типа, пришедшая в Европу, скорее всего с Ближнего Востока.

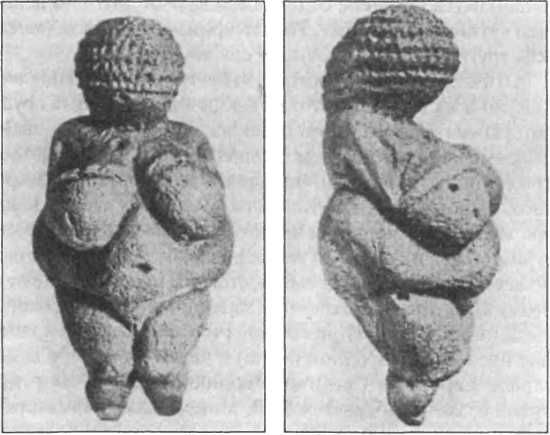

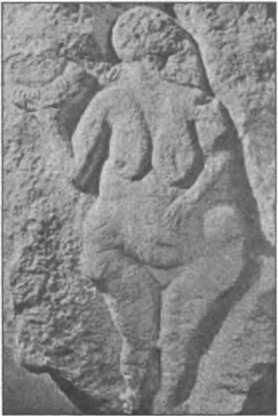

Кроманьонцы известны как непревзойденные мастера наскальной живописи. Оставленные ими памятники до сих пор поражают воображение. В то же время единственная форма искусства, известная восточным типам верхнепалеолитических людей — это маленькие глиняные или костяные фигурки так называемых палеолитических Венер, изображающих женщин с подчеркнутыми символами плодородия (большая грудь, очень широкие бедра). «Люди из Брно-Пржедмостья», кажется, вообще не отличались склонностью к искусству, зато имели большой навык в изготовлении оружия.

|

Венера Виллендорфская. Виллендорф, Нижняя Австрия

Наскальное искусство кроманьонцев оставило нам множество свидетельств повседневной жизни этих людей. Вопреки мнению о том, что первобытный человек был голый и косматый (а как еще может выглядеть близкий потомок обезьяны?), на наскальных рисунках изображены чисто выбритые люди, облаченные в рубашки, штаны, куртки (нередко с воротниками и рукавами) и головные уборы, на ногах — обувь, в качестве украшений используются браслеты и ожерелья. О том, что кроманьонцы умели изготавливать одежду (по всей видимости, из кожи и растительных волокон), свидетельствуют многочисленные находки костяных игл, а в пользу того, что они следили за своей внешностью, говорят найденные археологами обсидиановые «бритвы». Кроманьонские деревни состояли из наземных построек (мы не знаем, как они выглядели, и то, из чего они были сделаны: все, что от них осталось, — это ямы от вкопанных в землю столбов).

|

Венера из Лоссель. Франция

Охота была главным занятием кроманьонцев. Их жизнь подчинялась годовым циклам миграции стад крупных копытных, являвшихся основным объектом охоты. Долгую холодную зиму ледникового периода эти люди проводили в постоянных становищах. Летом племя кочевало вслед за стадами животных, делая короткие стоянки и живя в легких палатках из жердей и шкур.

Основным отличием кроманьонца от всех предшествовавших ему человекообразных существ является неизмеримо более совершенный и разнообразный инвентарь. Главным оружием человека каменного века было копье с каменным или костяным наконечником. В искусстве изготовления этих орудий кроманьонцы достигли настоящей виртуозности. Нередко можно встретить костяные наконечники с желобком для оттока крови, гарпуны с направленными назад шипами («елочкой»). Кроманьонские охотники знали уже разнообразные системы западней и силков. В прибрежных поселениях кроманьонцев обнаружены сети и сачки, сплетенные из лозы и служившие для рыбной ловли, а также различные типы удочек. К тому же периоду относятся каменные наконечники стрел и луки, тяжелые костяные дубинки, костяные ножи, часто украшенные орнаментальной резьбой. Высокой степени совершенства достигла и выделка кожи. Даже некоторые этнографические группы современных людей, например эскимосы или некоторые народы Сибири, признанные мастера обработки кож, располагают менее богатым набором орудий, чем кроманьонские охотники.

|

Набор костяных игл мадленского периода

Характерно, что неандертальцы, населявшие Европу на протяжении десятков тысяч лет, никогда не произвели ничего, что хотя бы отдаленно напоминало орудия кроманьонцев. Из этого вовсе не вытекает, что неандертальцы были генетически или морфологически не способны к этому. Тот факт, что индейцы, живущие в наши дни в Амазонии, не делают компьютеры, не означает их неспособность к созданию компьютеров — они им просто не нужны, у них другой образ жизни и другая культура. Такая же культурная пропасть разделяла неандертальцев и кроманьонцев.

Кроманьонцы делали музыкальные инструменты, костяные календари (на некоторых из них встречаются знаки, похожие на пиктограммы), возможно, им даже удалось одомашнить лошадь. Обнаруженные археологами захоронения кроманьонцев доказывают наличие у них развитой системы культово-религиозных представлений. Из отложений позднего палеолита известны погребения с чертами сложного погребального ритуала. В большинстве захоронений могилы прикрыты лопатками, челюстями и другими крупными костями мамонтов. Обеспечение умерших «последним приютом» характерно не только для первобытных людей, но и для исторического времени (римские саркофаги и т. д.), и даже для наших дней. О существовании у кроманьонцев каких-то сложных ритуалов свидетельствуют и находки чаш, сделанных из человеческих черепов.

|

Верхнепалеолитические костяные орудия, украшенные спиральным орнаментом

На множестве стоянок кроманьонцев, имеющих возраст 17 тысяч лет и моложе, встречаются свидетельства сельскохозяйственной деятельности. Археологи, не зная, как объяснить это обстоятельство, называют эти очаги раннего земледелия «ложной зарей» («false dawns»). В 15 000 — 10 000 годах до н. э. (мадленский период) культурный прогресс развивался настолько быстро, что археологи даже вынуждены были подразделить этот период на шесть подпериодов (мадлен I–VI), каждый из которых имеет собственные характеристики. Заключительная фаза кроманьонской культуры характеризуется появлением маленьких кремневых лезвий — так называемых микролитов. Небольшие углубления, встречающиеся на некоторых микролитах, заставили учёных предположить, что это наконечники отравленных стрел — подобных тем, что и в наши дни еще используются некоторыми примитивными племенами.

В самом конце ледникового периода кроманьонцы бесследно исчезают. Некоторые исследователи предполагают, что эти люди, прекрасно адаптированные к холоду, с потеплением климата двинулись на север вслед за отступавшим ледником и через покрытую льдом Северную Атлантику переселились в Северную Америку и Гренландию, став предками современных эскимосов. Какая-то часть кроманьонцев осталась в Европе и смешалась с другими человеческими группами.

Если с судьбой кроманьонцев, несмотря на некоторые «белые пятна», все более-менее ясно, то вопрос их происхождения остается тайной за семью печатями. Ведь это были не человекообезьяны, подобные всевозможным «умелым людям» из Олдовайского ущелья. Это были не просто люди иного, чем неандертальцы, антропологического типа. Это были прежде всего

Сегодня никто не в состоянии ответить на эти вопросы.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |