"Искатель. 1965. Выпуск №6" - читать интересную книгу автора

БОЛЕЗНЬ И ХАРАКТЕР

Мрачный, сердитый слонялся Мыкола по больнице. Костыли будто аккомпанировали его мыслям. Сухо пощелкивали, приговаривая в такт: «Так-то, брат! Так-то, брат!»

Однажды по рассеянности он забрел в женское отделение.

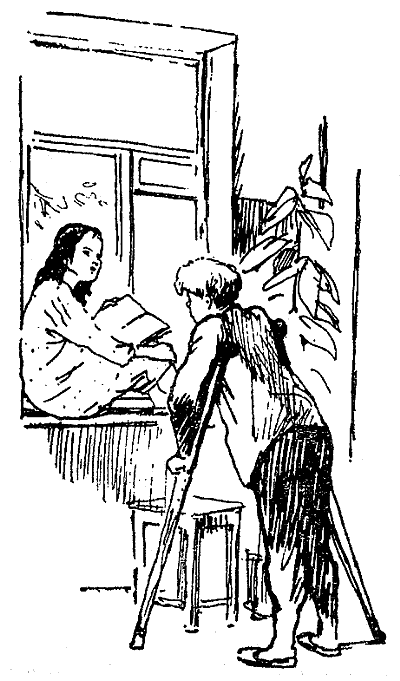

Там он увидел девочку, которая читала книгу, пристроившись у окна в коридоре. Она сидела на табуретке, согнувшись, уперев руки в колени. Раскрытая книга лежала на другой табуретке перед нею. Поза была не только странная, но и очень неудобная.

Мыкола в изумлении остановился. Он довольно долго простоял так, пока девочка, наконец, удостоила заметить его присутствие.

Над книгой поднялось измученное, почти серое лицо с прилипшими ко лбу мокрыми прядями. Дыхание было затрудненное, со свистом. Узенькие плечи поднимались и опускались, в мучительном усилии проталкивая воздух в легкие.

— Ну, что ты стоишь? — спросила девочка сердито, но с расстановкой, потому что жадно хватала воздух ртом. — Не видишь разве — у меня приступ?

Мыкола еще больше удивился:

— А ты читаешь.

— Я читаю, чтобы отвлечься.

— Но ты же плачешь, — робко возразил он, видя, что по лицу девочки стекают слезы.

— Фу, какой глупый! Я плачу не о себе. Я плачу о бедной Флоренс.

И она с раздражением перевернула книгу обложкой вверх. Там стояло: «Диккенс. Домби и сын».

Считая, видимо, что все ясно, она снова уткнулась в книгу. Через две или три минуты кинула через плечо:

— Ты еще не ушел?

Смущенный Мыкола запрыгал обратно на своих костылях.

На следующий день, однако, он вернулся. Что-то было в этом непонятное, какая-то загадка. А когда он натыкался на загадку, ему хотелось немедленно же ее разгадать.

Девочки в коридоре не было.

— Кого шукаешь, мальчик? — Грудью вперед из дверей выплыла молодая санитарка, очень веселая и такая лупоглазая, что можно было принять ее за краба-красняка.

Озираясь по сторонам — деру бы дал, если бы не эти костыли, — Мыкола пробурчал:

— Була тут… кныжку чытала…

— А, ухажер пришел! До нашей Надечки ухажер пришел! — радостно, на весь коридор, заорала санитарка.

Ну и голос, пропади ты вместе с ним! Граммофон, а не голос!

Мыкола начал было уже разворачиваться на своих костылях, но громогласная продолжала неудержимо болтать:

— В палате Надечка твоя, в палате! Консилиум у нее. Ты думаешь, она какая, Надечка? Про нее в газетах пишут. Умерла было раз, потом обратно ожила. Клиническая смерть называется.

Она произнесла «клиническая» с такой гордостью, будто сама умерла и ожила. Мыкола совсем оробел. Стоит ли связываться с такой девчонкой? Еще от главного врача попадет. Консилиум! Клиническая! Видно по всему, цаца большая.

Но вечером, ужасно конфузясь, он в третий раз притопал к дверям женской палаты, хотя и знал, что это запрещено.

Вообще-то Мыкола не интересовался девчонками. В окружавшем его разноцветном, необжитом, таившем так много радостных неожиданностей мире было, на его взгляд, кое-что поинтереснее: море, например, рыбалка, военные корабли.

Но «клиническая» Надечка, бесспорно, выгодно отличалась от других девчонок. Умерла и ожила! Это все-таки надо было суметь. И потом он тоже умирал и ожил. В какой-то мере это сближало их.

Девочка сидела на подоконнике, откинувшись, с книгой в руках.

Неожиданно Мыколу встретили по-хорошему.

— Флоренс и Уолтер полюбили друг друга! — радостно объявила Надя.

До неизвестной Флоренс ему не было никакого дела, но, будучи вежливым малым, он одобрительно кивнул головой:

— Цэ добре.

Они разговорились.

Оказалось, что Надя больна бронхиальной астмой.

— Вдруг мои бронхи сужаются. И тогда не хватает воздуха. Как рыбе на берегу, понимаешь?

Это он мог понять. Понавидался рыб на палубе и на берегу.

А часто ли бывают приступы? По пять-шесть в день? Ого! Он сочувственно поцокал языком.

— В больнице реже, — утешила его Надя. — Здесь еще то хорошо, что во время приступа никто не причитает надо мной. А дома мать встанет у стены, смотрит и плачет. На меня это действует.

Вроде бы неприлично спрашивать у человека: «А как вы умирали?» Но Мыкола рискнул.

— О! Это на операционном столе было. — Надя беспечно тряхнула волосами. — К астме не имеет отношения. Я и не помню, как было. Лишилась сознания, сделалась без пульса. Мне стали массировать сердце на грудной клетке, делать уколы и искусственное дыхание. Четыре минуты была мертвая, потом ожила.

Она посмотрела на Мыколу, прищурясь и немного вздернув подбородок. Все-таки она задавалась, хоть и самую малость. Впрочем, и кто бы не задавался на ее месте?

Для поддержания собственного достоинства пришлось упомянуть о мине.

То, что он тонул и вдобавок был контужен, подняло его в глазах новой знакомой. Подробности взрыва пришлось, однако, вытаскивать из Мыколы чуть ли не клещами.

— Ну, бухнуло. А дальше? — допытывалась Надя. — «Как ты тонул? Как задыхался? Что же ты молчишь?

Мыкола с натугой выдавливал из себя слова — до того неприятно было вспоминать про мину. И все же добросовестно рассказал даже о снах.

Услышав о них, Надя притихла. Быть может, ее тоже мучили страшные сны?..

В больнице, кроме них, не было других детей. Естественно, что они стали много времени проводить вместе.

Конечно, Надя не могла заменить Володьки. Была совсем другая, хотя тоже властная. Сразу взяла с Мыколой тон старшей.

А она не была старше, просто очень много прочла книг. И даже не в этом, наверное, было дело. Долго болела, чуть ли не с трех лет. А ведь больные дети взрослеют намного быстрее здоровых.

Она была некрасивая. Это Мыкола точно знал, потому что слышал, как молоденькая докторша-практикантка сказала медсестре:

— Какая же эта Корзухина некрасивая!

— Да, бедняжечка, — подтвердила медсестра и заботливо поправила на себе воротничок перед зеркалом.

Но, быть может, Надя была, как Золушка? Стоило бы ей обуть хрустальные башмачки, чтобы сразу стать красавицей.

Волосы, впрочем, были у нее хорошие — этакая непокорная волнистая грива, черная Ниагара. Зато лоб был слишком большим и выпуклым, а нос очень длинным.

«Как у дятла», — шутила она.

Но она не часто шутила. Обычно говорила сердито и отрывисто, будто откусывая окончания слов, — не хватало дыхания. Слова же от этого приобретали особую выразительность.

Четырнадцатилетняя худышка, замученная приступами, лекарствами, процедурами, она удивительно умела поставить себя с людьми. Даже главный консилиум, наверное, считался с нею. А когда лупоглазая гаркнула опять про «ухажера» и его «кралечку», Надя так повела на нее глазами, что та сразу перешла на шепот: «Ой, нэ сэрдься, сэрденько, нэ сэрдься!» — и отработала задним ходом в дежурку.

Мыкола мстительно захохотал ей вслед. Ничего-то она не понимала, эта ракообразная! Просто ему было очень скучно без Володьки.

Но спеша через день или два к «их» подоконнику, где они коротали время после тихого часа, Мыкола подумал, что, может, дело и не в Володьке. С Надей не только интересно разговаривать. Почему-то хотелось, чтобы эта девочка все время удивлялась ему и восторгалась им.

Но она была скупа на похвалы.

|

А однажды они поссорились.

В обычный час Мыкола явился к подоконнику. Нади не было. На подоконнике лежали огрызок карандаша и неоконченное письмо.

Мыкола, понятно, знал, что чужие письма читать нельзя, но как-то не остерегся, машинально выхватил глазами первую строчку. И чуть не упал от изумления.

«Дорогая мамуся! — написано было там решительными, падающими направо буквами. — Пожалуйста, не волнуйся за меня. Приступов уже давно нет».

Как нет? Что за вранье? Еще на прошлой неделе Надя два дня не вставала с постели и не выходила в коридор, так умаяли ее ночные приступы.

Тут уж никак невозможно было остановиться, и Мыкола, все больше дивясь, прочел:

«Мне очень весело здесь, милая мамочка. У нас в отделении много больных девочек. Я играю с ними и почти каждый вечер смотрю кино».

С ума она сошла, что ли? Какие девочки? Какое кино? Это же больница, а не клуб!

Недописанное письмо выхватили у него из рук с такой силой, что страница надорвалась. Вздрагивающий от негодования голос сказал:

— Фу! Как не стыдно!

Мыкола не знал, что и сказать на это.

— Цэ тоби должно быть стыдно, — неуверенно забормотал он. — Брэхаты… Та й ще кому? Матэри…

Конечно, он был не прав. Он понял это, едва лишь вернулся к себе в палату. Ведь Надя рассказывала ему, как тревожится о ней мать. И кажется, у матери больное сердце.

Мучимый раскаянием, он готов был немедленно бежать к Наде. Однако Мыкола знал ее характер. Она была злючка, но отходчивая. «Нэхай охолонэ», — сказал он себе благоразумно.

Через два дня, робея, он притопал к «их» окну.

Надя сидела по обыкновению на подоконнике с книгой. Как будто бы с героями все было благополучно, Мыкола порадовался этому.

— А шо цэ ты, Надечка, чытаеш? — вкрадчиво спросил он, приблизясь.

Надя обернулась:

— Я читаю о Генрихе Гейне.

Этот Гейне, видимо, был не хуже Флоренс и Уолтера, потому что глаза Нади сияли.

— Понимаешь, — она заговорила так, словно бы никогда и не было размолвки между ними, — Гейне был очень-очень больной. Последние годы жизни совсем не вставал с постели — прозвал ее своей матрацной могилой. Над ним вешали веревку, и он цеплялся за нее, чтобы приподняться или повернуться на бок. А он был знаменитый поэт. И он все время работал. Его последние слова были: «Бумагу и карандаш!» Потом началась агония…

«Как закалялась сталь» в ту пору еще не была написана, Николай Островский только начинал свою героическую борьбу с роковым недугом. Пример с Гейне поэтому произвел впечатление.

— Он напряженно работал перед смертью, — продолжала Надя. — Спешил закончить свои воспоминания. У него было много врагов. Тут написано: «Гейне за день до смерти показал жене кипу исписанной бумаги и, мстительно улыбнувшись, сказал: «Ну, теперь им не поздоровится! Тигр умрет, но останутся когти тигра…» Нет, ты не, понял, я вижу. О когти можно поцарапаться, верно? Даже если шкура лежит на земле. Тигр и мертвый по-прежнему опасен.

Да, придумано с когтями здорово.

Надя вообще умела выискивать в книгах важное, как птица очень быстро и ловко выклевывала зернышки.

Однажды Мыкола раздобыл в библиотеке книгу о кораблекрушениях. Надя увидала ее.

— Покажи!

Торопливо перелистала.

— О! Слушай! Один моряк пишет о себе: «В этих трудных и сложных обстоятельствах я спасся лишь благодаря выдержке и дьявольскому желанию жить». — Она повторила, зажмурившись: — «Дьявольскому желанию жить»! — И взглянув на Мыколу: — Подходит и нам с тобой, нет?

Мыкола очень удивился. Ведь и он читал про этого моряка. Но мысль о том, что есть какое-то сходство в их положении, как-то не пришла ему в голову.

— А почему? Потому, что ты не очень сосредоточенный. Думаешь и думаешь о своей болезни. А надо думать о другом. О том, чтобы поскорей выздороветь. Ты хочешь выздороветь?

Мыкола жалостно вздохнул.

— Ну вот! Значит, все мысли твои должны быть полезные. Правильно будешь думать — и поступать будешь правильно! В кораблекрушении уцелеешь, от всех своих болезней избавишься.

Мыкола только восхищенно покрутил головой. Ну, сильна! Быть ей непременно врачом (хотела стать врачом), а то даже и главным консилиумом!

Он не знал, что в данном случае Надя лишь повторяет чужие слова. Ей просто повезло, этой Наде. Лечащим врачом ее был Иван Сергеевич.

Он был большой, громоздкий, медлительный в движениях, похожий своей окладистой бородой на былинного богатыря: очень много доброй жизненной силы было в нем.

Надя рассказывала, что, когда он во время приступа подсаживается к ней на койку, ей уже делается легче.

Впрочем, лекарства он прописывал те же, что и другие врачи. Дело, видно, было не в одних лекарствах.

Как-то зашла на пятиминутке речь о больном Григоренко.

— Но мальчик хроник, и безнадежный, — сердясь, сказала Варвара Семеновна. — Я же показывала его анализы и рентгенограммы.

— Не единой рентгенограммой жив человек, — пошутил Иван Сергеевич. Потом серьезно добавил: — Я, конечно, доверяю рентгенограммам. Но не хочу, чтобы они закрывали передо мной нечто не менее важное.

— Что именно?

— Самого больного, его способность к сопротивлению, его дух.

— Отдает идеализмом, — пренебрежительно заметила молоденькая практикантка.

— Почему идеализмом? Чуть что, сразу идеализм! Вот вы, например, прописываете своим больным кали бромати, но ведь, кроме бромати, нужна какая-то рецептура радости. Он же мальчик еще!

— Варвара Семеновна подарила ему пластилин.

— По-видимому, мало этого. Пусть она подарит ему надежду.

— По-вашему, я должна лгать?

— Нет. Поверьте сами в его выздоровление. Он сразу почувствует это.

— Повторяю, он хроник.

— Ну и что из того? Длительную болезнь я рассматриваю как внутреннего врага, который должен мобилизовать больного для борьбы. Кстати, я видел этого вашего Григоренко. У него упрямый лоб.

— Да, мне нелегко с ним.

— А ему с вами? Ну, не сердитесь. Вдумайтесь в этого Григоренко. Не сковывайте его психики. Он должен очень хотеть выздороветь. Поставьте перед ним яркую, манящую цель, и пусть ваш Григоренко изо всех сил упрямо, самозабвенно стремится к ней.

Но, кажется, он не убедил Варвару Семеновну.

А с самим Мыколой Иван Сергеевич говорил только раз, и то почти на ходу.

В развевающемся халате, оживленный, шумный, доктор шагал по коридору, перебрасываясь шутками со своими больными. Надя спрыгнула с подоконника.

— Иван Сергеевич, вот тот мальчик. Я рассказывала вам о нем. Его контузило миной. Очень хочет быть моряком. Но…

Она так спешила рассказать все, что задохнулась.

Мыкола несмело поднял лицо. На него смотрели совсем не строгие, жизнерадостные и очень пытливые глаза.

Надя что-то вякнула насчет костылей.

— Тут ведь дело не в костылях, — услышал Мыкола задумчивый, спокойный голос. — Тут дело в том, есть ли у него характер.

Впервые, говоря с Мыколой о его будущем, ему смотрели прямо в глаза, а не косились на его костыли.

Они даже как будто не интересовали Ивана Сергеевича. Он продолжал спокойно всматриваться в мальчика на костылях, что-то обдумывая и взвешивая про себя.

Мыколе представилось, что это какой-то странный молчаливый экзамен.

Сдаст ли он его?

Он услышал тот же задумчивый, неторопливый голос:

— Ты знаешь, Надюша, дело, по-моему, не так уж плохо. Характер у твоего приятеля есть.

Только всего и сказано было Иваном Сергеевичем. Улыбнувшись детям, он зашагал дальше по коридору. Но размышлений и волнений по поводу его слов хватило Мыколе на много дней.

Он придумал тренироваться — втайне от всех. Готовил Наде сюрприз. Забирался в глубь сада, чтобы его никто не видел, и хотя бы несколько метров пытался пройти без костылей. Делал шажок, подавлял стон, хватался за дерево, опять делал шажок.

Земля под ним качалась, как палуба в шторм. Пот катился градом. Колени тряслись.

Но рот его был сжат. Мыкола заставлял себя думать только об одном: то-то удивится Надя, когда увидит его без костылей! Или еще лучше: он притопает к ней на костылях, а потом отбросит их — ага? И лихо выбьет чечетку!

Увы, как ни старался, дело не шло. Правильнее сказать: ноги не шли. Руки-то были сильные, на перекладине мог подтянуться десять раз. А ноги не слушались. Как будто вся сила из них перешла в руки.

А Надя, не зная о тренировках, по-прежнему придиралась к нему: почему он вялый, почему невеселый?

— Очень жалеешь себя, вот что я тебе скажу! Это пусть нас другие жалеют. А ты себя не жалей. Ты же сильный, широкоплечий. Вот как хорошо дышишь! Я бы, кажется, полетела, если бы могла так дышать.

Да, почти до самого конца она была суровая, требовательная и неласковая.

В тот день они, как всегда, сидели на подоконнике и разговаривали — кажется, о кругосветных путешествиях.

Окно было раскрыто настежь. Внизу по-весеннему клубился-пенился сад. Не хотелось оборачиваться — там, за спиной, вяло шаркали туфлями «ходячие» больные. Коридор был узкий, заставленный шкафами, и очень душный — каждую половицу в нем пропитал опостылевший больничный запах.

И вдруг пахнуло прохладой из сада.

От неожиданности Мыкола откинул голову. Между ним и Надей просунулась ветка миндаля. Это ветер подул с моря и качнул ее, стряхивая лепестки и капли — только что быстрый дождь прошел.

Надя порывисто притянула к себе ветку.

— Какая же ты красавица! — шепнула она, прижимаясь к ней щекой. — Как ты хорошо пахнешь!.. Я бы хотела быть похожей на тебя!..

Она покосилась из-за ветки на Мыколу.

— Будешь меня помнить?

Что она хочет этим сказать? Мыкола заглянул ей в лицо, но она уже отвернулась и смотрела в сад.

— Видишь, какой он сегодня? Белые и розовые цветы — как вышивка крестиком на голубом шелке, правда?

Мыкола посмотрел, но не увидел ничего похожего. Просто стоят себе деревья в цвету, а за ними видно море, по-весеннему голубое. Такое вот — вышивка, крестик, шелк — могло примерещиться только девочке.

И тем же ровным голосом, каким она говорила о вышивке, Надя сказала:

— Уезжаю завтра.

— Как?!

— За мной приехала мать.

Мыкола сидел оторопев.

А волосы над ухом зашевелились от быстрого взволнованного шепота:

— Ты пиши мне! Хорошо? И я буду. А следующим летом приеду: ты будешь без костылей, а я уже стану хорошо дышать. Но ты пиши.

— Надечка… — сказал Мыкола растерянно.

Но не в натуре Нади было затягивать прощание. Неожиданно для Мыколы она неумело коснулась губами его щеки — будто торопливо клюнула. Потом отпущенная ветка мазнула по лицу и стряхнула на него несколько дождевых капель.

Так и остался в памяти этот первый в жизни поцелуй: ощущением прохладных брызг и аромата, очень нежного, почти неуловимого.

Нади давно уже не было, а Мыкола все сидел на подоконнике, удивляясь и радуясь тому, что с ним произошло…

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |