"Тайны Атлантиды" - читать интересную книгу автора (Войцеховский Алим Игоревич)

История атлантологии

Нет, видимо, в современном мире ни одного образованного человека, который ничего не знал бы об этой таинственной стране, какой является Атлантида. Ее загадка не давала покоя многим исследователям и ученым, которые пытались найти ее разумное и рациональное решение. Естественно, что сегодня уже смело можно говорить о существовании такого научного направления исследований, как… АТЛАНТОЛОГИЯ, под которой автор книги понимает отрасль современной науки, изучающей мировую культуру и историю, уходящих в прошлое на десятки тысячелетий.

Это научное направление в настоящее время интересно для многих исследователей своей масштабностью, большим диапазоном и продолжительностью изучаемых времен, противоречивостью имеющихся фактов и, наконец, многочисленностью постоянно рождающихся догадок, версий и гипотез, изложенных в большом количестве публикаций.

Трудно сделать подробный исторический обзор всех произведений, обсуждавших те или иные проблемы Атлантиды и увидевших свет за прошедшие столетия. Но все же мы попытаемся дать если и не полный, то достаточно информативный и, по возможности, хронологический анализ некоторых наиболее значимых, по нашему мнению, произведений об Атлантиде.

Нужно отметить, что достаточно полные исторические обзоры по атлантологии принадлежат известным отечественным ученым и писателям, которые являются авторами большого количества научных и научно-популярных книг. К числу таких авторов можно отнести Н.Ф. Жирова, А.М. Кондратова, В.И. Щербакова, И.А. Резанова, В.М. Кандыбу и других. Мы, естественно, воспользуемся определенной информацией из опубликованных ими интересных исторических обзоров и очерков.

История поисков платоновской Атлантиды заслуживает особого внимания и содержит бесчисленное множество захватывающих догадок и предположений. А происходит это, по всей видимости, потому, что, как высказался об этом крупнейший советский атлантолог, доктор химических наук, профессор Н.Ф. Жиров: «Историческая атлантология должна послужить предметом специального исследования, которое… будет читаться как захватывающий роман о заблуждениях человеческой мысли».

Поиски легендарной Атлантиды, которая, видимо, никогда не будет найдена, давали в прошлом и дают сегодня значительные стимулы к развитию наук о Земле и наук об истории человечества.

Они-то в конечном счете и привели к появлению дисциплины, которая вынуждена довольствоваться такими невзрачными словами, как «историческая атлантология». Нужно сказать, что этот термин уводит любого исследователя в глубину времен, к зачаткам первых научных знаний. Он возвращает их к далекому прошлому, когда рождались геометрия, логика, астрономия, физика, ко времени Пифагора и Архимеда, Аристотеля и Евклида.

Известные писатели и антлантологи Жак-Ив Кусто и Ив Паккале в одной из своих публикаций так говорили о тысячелетнем значении для человечества Атлантиды:

«За долгие века, от Платона до наших дней, легионы мыслителей выдвигали и выдвигают свои гипотезы об этой стране. Философы, писатели, поэты, художники, мистики, члены тайных орденов и лож, ученые всех специальностей, фантасты — перечисление может быть бесконечным! — занимались или занимаются анализом этой фантастической истории. Исчезновение острова в глубинах моря и гибель цветущей цивилизации не оставили равнодушными никого. История Атлантиды открывает простор для любых предположений…

Атлантида — вершина воссоединения мечты, духовной возвышенности и поэтичности. Кое-кто видит в ней мистическое начало и уверен в том, что еще сохранилось нетронутым некое древнее знание, а до нас дошли лишь искаженные фрагменты его. Это знание исполнено смысла, и нам не докопаться до него. Для тех же, кто занимает сугубо рациональную позицию (к ним относятся по большей части люди с научным складом ума), Атлантида была и остается захватывающей исторической и геологической загадкой…»

В этом мы можем в некоторой мере убедиться, если познакомимся с историей исследования проблем и загадок атлантологии.

В античные времена и до эпохи Великих географических открытий никто и никогда не сомневался, что Атлантида находилась там, куда ее в свое время поместил Платон, где-то в далекой и туманной Атлантике. Нужно сказать, что авторитет Платона в то время был настолько велик, а описание Атлантиды было столь реалистично, что немало древних ученых считало истиной изложенную в диалогах «Тимей» и «Критий» историю этого государства-острова.

Впрочем, нужно сказать, что впервые об «атлантах», живших в Ливии, то есть в Северной Африке, сообщает «отец истории и географии» Геродот. Именно он писал о каких-то «атлантах» за 100 лет до Платона. В одном из своих произведений, а именно в книге IV своей «Истории», увидевшей свет примерно в 460 году до н. э., Геродот говорит следующее:

«К этому соленому озеру прилегает гора, которая называется Атлас. Она узка и со всех сторон закруглена, и так высока, что ее вершину не видно, так как она всегда окутана туманом, и летом, и зимой. Местные жители говорят, что она упирается в небо. От нее получили свое название и местные жители, которых называют атлантами».

Итак, действительно, Геродот писал об атлантах из Северной Африки, но они не имеют ничего общего с Атлантидой Платона, кроме совпадения названий.

Возможно, что Платон действительно позаимствовал название «атланты» у своего предшественника Геродота, но все же он остается первым и единственным, кто несет ответственность за известное ныне сообщение об острове Атлантида с его высокоразвитой цивилизацией.

Кто же пошел дальше, как говорится, по стопам Платона? Это был философ, писатель и географ Посидоний, живший во II веке до н. э. и много странствовавший по Европе, который тоже писал об Атлантиде в своей «Географии». К сожалению, книга эта до нас не дошла, и мы знаем о ней только по словам другой «Географии», автором которой являлся крупнейший географ античности Страбон. Упрекая Посидония в легковерности, сам Страбон все же считал, что рассказ Платона об Атлантиде представляет собой сочетание как правды, так и вымысла.

Греческий ученый и общественный деятель Плутарх (46–120 годы н. э.) в сообщении Платона об Атлантиде усматривает факт реальный, но искаженный и приукрашенный — сначала устной передачей людей трех разных поколений, потом поэтическим вымыслом Солона, который был не только ученым законодателем, но и поэтом, задумавшим сделать историю Атлантиды эпическим повествованием.

Для последователей учения Платона, так называемых неоплатоников, все высказывания их учителя являлись необсуждаемой истиной. Так вот они, неоплатоники, для которых весь реальный мир представлялся «неистинным» или отражением мира духа, считали вопрос об Атлантиде очень далеким от своих научных исследований.

Например, один из неоплатоников, Лонгин, был убежден, что Атлантида есть иллюстрация к идеям учителя о государстве. Другой неоплатоник, Порфирий, а также один из первых «отцов церкви», Ориген, полагали, как и многие другие их единомышленники, что платоновский рассказ о войне атлантов с праафинянами является не чем иным, как аллегорией, символом борьбы между духом и материей.

Однако уже неоплатоник Прокл (412–485 годы н. э.) писал об одном, связанном с Атлантидой событии. Он упоминает, что через 300 лет после Солона, то есть примерно в 260 году до н. э., в Египте побывал некто Крантор (видимо, греческий философ конца IV— начала III века до н. э.), видевший в храме богини Нейт в Саиссе колонны с иероглифами, которые рассказывают об истории Атлантиды. При этом записи якобы соответствовали тому, что писал Платон в своих диалогах «Тимей» и «Критий».

Впрочем, нужно помнить, что сам Крантор, так же как и Прокл, был добросовестным комментатором произведений Платона. Вероятней всего, поэтому Крантор и поехал в Египет с намерениями убедиться, насколько соответствуют действительности рассказы Платона. Но, к сожалению, работы Крантора не сохранились.

Больше того, Прокл в своих «Комментариях» к диалогу «Тимей» Платона ссылается на некоего Маркелла (Marcellus), жившего, вероятней всего, в I веке до н. э. и писавшего о том, что во «внешнем» мире находилось семь островов, посвященных Персефоне. Атлантолог Н.Ф. Жиров считает, что речь в данном случае идет о Канарских островах. Маркелл дает описание этих островов, которое очень напоминает описание Атлантиды у Платона.

В частности, в одной из глав «Эфиоптики» Маркелл говорит, что «…жители островов сохранили воспоминания их предков об Атлантическом острове, который там существовал и был действительно необыкновенно большим; в течение долгого времени он главенствовал над всеми островами Атлантического моря и сам был равным образом посвящен Посейдону».

Об Атлантиде упоминает также Элиан, писатель II века н. э., автор большой работы «Historia naturalis». В книге под номером XV он пишет о том, как одевались правители Атлантиды, чтобы подчеркнуть свое происхождение от Посейдона. В другом своем труде («Historia varia», книга под номером III) Элиан ссылается на греческого географа Феопомпа, жившего в IV веке до н. э. Феопомп описывает разговор фригийского царя Мидаса с полубогом Силеном, в котором Силен сообщил Мидасу:

«Европа, Азия и Африка являются островами, окруженными со всех сторон океаном. Вне этого мира есть еще остров со многими жителями и городами. Рассказывают, что десятимиллионное войско этого острова хотело вторгнуться в наши земли, переправившись через океан. Оно достигло земли гиперборейцев, которых считали самыми счастливыми людьми этой части суши. Но когда завоеватели увидели, как живут гиперборейцы, они сочли их такими несчастными, что отказались от всех агрессивных намерений и вернулись домой за океан».

Таков вольный перевод части текста Феопомпа, полученный к тому же из вторых рук, от Элиана.

Впрочем, многие знатоки античной литературы утверждают, что Феопомп известен больше как автор фантастических историй, и сомневаются, можно ли доверять его рассказу об острове, который можно считать Атлантидой.

Следующее сообщение об атлантах содержится в работах римского историка Диодора Сицилийского, жившего в I веке до н. э. Известно, что в 60–57 годах он жил в Египте и написал 40 книг, названных «Bibliothca historica» и разделенных на три части. К сожалению, от этих книг сохранились только фрагменты. В книгах под номерами III и V автор, в частности, пишет:

«Амазонки (кстати, прибывшие с островов Горгады, лежащих в океане. — А. В.) готовились к большому походу, так как они хотели подчинить себе и другие области наиболее развитых народов в этой части земли, где были плодородные поля и большие города…»

Далее он рассказывает, как амазонки победили атлантов и запугали их жестоким обращением с пленными. Но затем амазонки заключили мир с атлантами и вместе разбили племя горгонов.

Диодор в своем труде упоминает также о племенах Северной Африки, живших около гор Атлас. Столицей их был город Керне. Но об этом, как мы уже знаем, еще ранее писал Геродот. Значит, выходит, что сообщения Диодора — вторичны, поскольку используют информацию «отца истории». Однако в других местах его произведения заметно влияние Платона. Так, Диодор пишет:

«После того как мы описали острова на внутренней стороне Геракловых столпов, займемся теперь теми, которые находятся в океане. В море напротив Ливии (другими словами, Африки — А. В.) находится большой остров.

От ливийских берегов к нему нужно плыть много дней на запад. Там плодородная земля…»

Дальнейшее описание этого острова слишком уж напоминает описание Платона. Правда, нужно отметить, что Диодор ничего не говорит конкретно об острове Атлантиде и его последующей гибели в морской пучине.

|

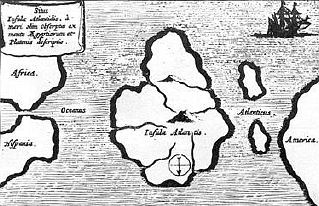

Рис. 6.

Термин «атланты» иногда встречается и в более поздней римской литературе, но только применительно к африканским «атлантам» Геродота.

Плиний Старший «атлантами» считал жителей Северной Африки и еще представителей десятка других племен с самыми удивительными названиями. При этом они, как оказывается, не знали правил человеческого поведения, не пользовались именами, не видели ночью снов, как остальные люди, и т. д. И если у Платона бедняги «атланты» наделены божественным величием, то у Плиния они вдруг совершенно не знали людских обычаев.

Анализ приведенных выше отрывков из античной литературы свидетельствует о том, что содержащиеся в них сведения об Атлантиде представляются весьма неопределенными. Античные авторы берут сведения один у другого без ссылки на первоисточники, заимствуют имена и названия, а когда привносят в написанное что-то свое, то смешивают реальные факты и данные с вымыслом столь искусно, что найти истину представляется практически невозможным.

Вот, собственно, и все, что можно было бы сказать об Атлантиде в античной литературе…

Однако нельзя здесь не сказать о самом «главном свидетеле по делу» платоновской Атлантиды. Речь идет о человеке, который достаточно много и полно знал и о Платоне, и о его диалогах, в том числе и, естественно, об Атлантиде. Этим человеком является ученик Платона, известный философ древности Аристотель.

Спрашивается, кто же, кроме него, Аристотеля, мог узнать от самого Платона об Атлантиде?

Аристотель сказал по этому поводу свое веское слово, но при этом нужно непременно учитывать, что взгляды как самого Платона, так и его знаменитого ученика были во многом противоположны.

Аристотель утверждал, например, что учитель его выдумал Атлантиду, которая была нужна ему лишь для иллюстрации своих политических и философских взглядов. Вот что говорил об этом Аристотель: «Это хитрая уловка, чтобы выставить древние Афины, победившие атлантов, как город с идеальным строем!» Платон, как известно, был представителем старинного афинского рода, а Аристотель, который происходил из семьи врача при дворе македонского царя, не получил даже афинского гражданства. Он рано стал сиротой. Это трагическое обстоятельство воспитало в Аристотеле такие качества, как самостоятельность, упорство и трудолюбие. Вместе с тем одновременно у него появилось неодолимое желание добиться любой ценой и успеха, и почета, и популярности. После смерти Александра Македонского, воспитателем которого был Аристотель, Афины стали независимыми. А бывшему ученику Платона, Аристотелю, пришлось бежать на остров Эвбея.

Итак, свою позицию по отношению к Атлантиде великий Аристотель обосновал известным изречением: «Amicus Plato, sed magis amica veritas» («Платон мне друг, но истина дороже»).

Слова эти вошли в поговорку, но мало кто знает, что они относятся как к платоновскому повествованию об Атлантиде, так и к взаимоотношениям между этими двумя великими людьми…

Да, нужно сказать, что скептицизм Аристотеля основывался на солидных аргументах. Многие исследователи разделяли их и до настоящей поры разделяют его мнение по этому поводу. Почему Платон был единственным писателем античности, который что-то знал о гибели в океане материка, располагавшегося по ту сторону Гибралтара? Почему ни в одном тексте, предшествующем «Тимею» и «Критию», нет ни одного упоминания об этом материке?..

Правда, по сведениям известного современного атлантолога и писателя В.И. Щербакова, в египетском «Рассказе путешественника, потерпевшего кораблекрушение», который относится к Среднему царству (а это ни много ни мало, как 2000–1750 годы до н. э. — А. В.), приводится нижеизлагаемая история.

В результате страшной бури погиб один из египетских кораблей. Из его экипажа спаслись только несколько человек. Все они попали на остров, где в изобилии росли фрукты и многие другие растения и где воздух был напоен всеми ароматами земли. На этом острове жили драконы с голубыми глазами, которые очень хорошо отнеслись к потерпевшим крушение.

Однако перед тем как отпустить моряков обратно домой, царь драконов сообщил главному герою повествования: «Ты больше никогда не увидишь этот остров, ибо он скоро погрузится в пучину». Папирус с данным текстом как будто бы хранился (или хранится!) в одном из музеев нашего Санкт-Петербурга.

Впрочем, к этому факту не следует относиться очень серьезно. Это происходит исключительно потому, что античных произведений об Атлантиде действительно не имеется, за исключением вышеупомянутых диалогов Платона.

В средние века мало кто вспоминал об Атлантиде.

Приговор, вынесенный ей Аристотелем, о том, что «тот, кто Атлантиду выдумал, тот и отправил ее на морское дно», попал на благодатную почву. Он нашел поддержку как у средневековых схоластов и религиозных мистиков, так и у церковных толкователей различных классических текстов. Ведь многим известно, что тогда отсчет времени велся от начала мира, то есть с первого дня его творения.

|

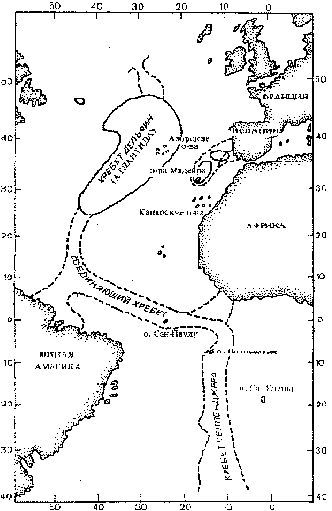

Рис. 7.

А начало это датировалось однозначно — 5508 годом до н. э. Оспаривать же этот факт не пытался никто, поскольку тогда с еретиками поступали очень жестоко: их просто сжигали.

Правда, несмотря на довольно мрачныегоды средневековья, мореплаватели выходили в Атлантический океан на поиски Атлантиды. Это способствовало открытию многих остовов Атлантического океана: Мадейры, Азорских и Канарских. Многие стали считать их остатками когда-то существовавшей Атлантиды. А помог открытию этих островов и вообще возобновлению интереса к Атлантиде некий монах Брандан, покинувший Ирландию и живший на каком-то удивительном острове. Остров Брандана, а также легенда о нем и побудили многих исследователей начать искать таинственные «земли обетованные».

Итак, в эпоху средневековья как бы ушли в небытие все упоминания и об Атлантиде, и об атлантах, хотя по странам Западной Европы нет-нет, но ходили какие-то смутные слухи о существовании таинственных островов в Атлантическом океане. Эти острова то ли «земля обетованная», то ли «Острова Блаженных», которые простому смертному являются недоступными, поскольку при приближении к ним они (островапризраки) просто исчезают.

И только с открытием Христофором Колумбом в 1492 году Америки вновь Атлантида как бы выплыла из мрака забвения и стала снова предметом жарких споров философов, историков и географов. Ведь оказалось, что неведомые американские земли населены не только нагими и нищими племенами, но и могущественными народами, имеющими высокую культуру. Естественно, что возникал вопрос: «Не являются ли эти народы потомками атлантов?»

Первым эту мысль высказал в 1530 году итальянский философ, врач и поэт Джироламо Фракастро, а через пять лет его поддержали испанские хронисты Овьедо-ди-Вальдес и Агустин де Сарате, которые независимо друг от друга оба пришли к той же идее. Прошло еще немного времени, и их соотечественник Лопас-де-Гомара в книге «Всеобщая история Индии и завоевания Мексики» (1552 год) заявил, что высокие индейские культуры — это только остатки великой культуры Атлантиды.

В XVII веке Атлантида появляется на нескольких европейских картах. Например, остров с названием Атлантис был нарисован в Атлантическом океане известным деятелем ордена иезуитов Анастасиусом Кирхером, одним из крупнейших ученых-энциклопедистов своего времени. В 1665 году он выпустил книгу «Подземный мир», в которой и приводится вышеуказанная карта. На ней нанесены острова Азорские, Канарские и Зеленого Мыса, «которые и являются как бы выдающимися вершинами гор затопленной Атлантиды».

В это время в Швеции выходит в свет интересный труд Олауса Ридбека. Автор этого труда ссылается на произведения таких античных авторов, как Гомер и Плутарх. Так, в частности, в гомеровской «Одисее» говорится о том, что во время своих продолжительных путешествий хитроумный Одиссей-Уллис посетил остров Огигию. Плутарх же считал, что остров Огигия располагалась севернее Британских островов. В связи с этим Олаус Ридбек предполагал, что Атлантида тождественна Огигии, которая представляет собой, как это ни парадоксально, не что иное, как… Скандинавию.

Чуть позже, в 1689 году, француз Сансон поместил Атлантиду в Бразилии. Это же сделал спустя 100 лет другой французский картограф, некто Вогуди.

По мнению французского географа Филиппа Буашу (1700–1773), материк-призрак Атлантида покоится на дне океана где-то между мысом Доброй Надежды и Бразилией.

Близкий друг известного философа Вольтера аббат Жан-Сильвен Бальи в 1779 году публикует «Письма о платоновских Атлантидах». Балья предполагал, что климат в Северном полушарии раньше был более теплым, чем в конце XVIII века, а остров Атлантида находился в Северном Ледовитом океане, в районе сегодняшнего Шпицбергена. Когда произошло резкое похолодание, его жители — атланты — вынуждены были проститься со своей родиной и перебраться на ближайший материк. Это произошло в устье реки Обь, где, по мнению Бальи, находились и… Столпы Геракла. Из этих мест атланты — «просвещенный народ, первый изобретатель наук и наставник рода человеческого», двинулись в Сибирь.

Именно там ими были оставлены таинственные следы, которые открыли в Минусинской котловине в XVIII веке и которые были отнесены многими исследователями к неизвестной культуре.

Путешествия же атлантов дальше продолжались следующим образом: сначала Монголия, затем Китай и, наконец, Индия, Египет и Палестина. И всюду атланты высоко несли светоч своих знаний, первоначально зажженный ими более 12 тысяч лет назад на острове Атлантида.

Упомянем еще одну версию, высказанную в конце XVIII века известным французским натуралистом Жоржем де Бюффоном. По его мнению, южноатлантические острова Святой Елены и Вознесения как раз и являются последними остатками Атлантиды Платона. Впрочем, в то же самое время другой французский исследователь Кадэ доказывал в своем произведении, что осколками платоновской Атлантиды являются не южные, а, наоборот, — северные острова Атлантики.

Итак, исследования местонахождения Атлантиды различными авторами, жившими в XVI–XVIII веках, стали постепенно приобретать, если так позволительно будет высказаться, поистине мировой характер. По данным из опубликованных ими трудов, Атлантида могла находиться в достаточно развернутом районе земного шара: от Северо-Американского материка до азиатской Монголии и от северного Шпицбергена до осколка суши — острова Святой Елены, находящегося далеко на юге Атлантики.

А теперь кратко рассмотрим содержание работ об Атлантиде, появившихся в XIX и ХХ столетиях…

Одна из самых «ранних» версий XIX века о местонахождении Атлантиды была высказана уже в самом его начале. В 1803году были опубликованы «Очерки об Островах Блаженных и древней Атлантиде». Автором этой работы был натуралист и географ Блон де Сен-Венсан. Он связывает Атлантиду с легендарными Островами Блаженных, которые считаются недоступными простым смертным, размещает атлантический остров между 12 и 41 градусами северной широты, а также приводит карту с предположительными очертаниями его восточных берегов. На карте Блон де Сен-Венсана изображены «Геспериды», «Земля атлантов», «Земля амазонок» и «Земля горгониев». Остатками острова Атлантиды автор считает Азорские и Канарские острова, а также остров Мадейру. Острова же Зеленого Мыса отнесены им к землям горгониев, а обнаруженные еще в XIV веке коренные жители Канар (гуанчи) — к потомкам атлантов. О загадочных гуанчи мы более подробно поговорим ниже.

Другие исследователи XIX века располагают Атлантиду в самых отдаленных районах земного шара. Например, французский натуралист Пьер-Андре Латрей — в Персии, а шотландский геолог Джон Мак-Кюлох полагал, что исчезнувший континент, вернее, его остатки — это Антильские острова. В то же время американец Де Поу, не соглашаясь с ними, заявляет, что Атлантида — это Северная Америка, которую периодически поглощают океанские волны…

В 1882 году в свет вышла книга американского конгрессмена Игнациуса Донелли «Атлантида — допотопный мир», которая содержала карту этой загадочной страны и вскоре стала настоящей «библией атлантологов». И. Донелли реконструировал эту затонувшую страну на основании данных о Срединно-Атлантическом хребте и помещал ее на участке между 25 и 48 градусами северной широты, включая в ее состав, помимо подводных гор, и острова Азорского архипелага. О работах И. Донелли мы будем говорить в дальнейшем…

В 1883 году увидела свет книга французского исследователя Е.Ф. Берлиу «Атланты», посвященная истории Атлантиды. Берлиу считал, что Атлантида находилась в Северной Африке между Тунисом и Марокко и отделялась от пустыни Сахара мелководным морем. Это море впоследствии «высохло» и превратилось в непроходимые соляные болота.

В начале нашего века немецкий ученый Лео Фробениус предложил искать Атлантиду в более южной части Африки. В период расцвета своей славы, говорил Л. Фробениус, цивилизация атлантов распространяла свою власть от Мавритании до Анголы. Она оставила свой след в произведениях искусства, легендах, символике и обычаях многочисленных племен, проживающих в этой части Африканского континента.

Л. Фробениус обнаружил в западной части Нигерии, на земле народа йоруба, терракотовые скульптуры и изготовленную с изумительным реализмом бронзовую голову бога моря Олокуна.

Несколько позже здесь были обнаружены руины древнего города Ифэ, каменные циклопические постройки и стены которого были покрыты изразцовыми плитами и медными пластинами. Народ йоруба и являлся, по мнению Л. Фробениуса, потомком атлантов, потому что он носил темно-голубые одежды, о которых сообщал Платон, а, кроме того, в стране йоруба, как и на «Атлантическом острове», добывалась медь и водились слоны?!

В 1913 году французский академик, геолог Пьер Термье сделал в Океанографическом институте доклад, в котором говорил следующее:

«Хотя берега Атлантического океана и кажутся в настоящее время совершенно устойчивыми и в тысячу раз спокойнее берегов Тихого океана, все дно Атлантического океана, по-видимому, образовалось в недавнее время; до обрушивания области Азорских островов имели место и другие провалы, обширность которых поражает самое пылкое воображение».

В доказательство П. Термье ссылается на поднятый к северу от Азорских островов, с глубины трех километров, кусок стекловидной лавы, талахит.

По мнению французского геолога, этот кусок талахита сформировался не под водой, а на воздухе.

Если бы лава образовалась на дне океана под давлением водяного столба в три километра, то она имела бы кристаллическую структуру. Но структура у образца была аморфная, стекловидная, и этот аргумент академика опровергнуть очень трудно. Произошло это относительно недавно, около 15 тысяч лет тому назад.

Далее П. Термье отмечает, что поверхность подводных скал сохранила острые ребристые выступы, типичные для застывших лавовых потоков недавнего происхождения. Ученый указывал в докладе, что провал произошел примерно по линии, соединяющей Исландию с Азорскими островами. Это как раз линия проявления активного вулканизма.

«Очередное» атлантологическое произведение появилось только в 1920 году в бельгийской столице Брюсселе. Называется оно «Атлантида» и принадлежит перу А. Руто. Ее автор доказывает, что столица Атлантиды располагалась действительно в Северной Африке. Находилась она менее чем в десяти километрах от устья реки Сус, которая протекала в Марокко.

В начале 1920-хгодов журналисты, принимавшие самое активное участие в обсуждении атлантологических проблем, высказались достаточно определенно о той «многоводной» реке разнообразных гипотез и версий, книг и статей, которые появились к этому времени: «ЖЕСТОКАЯ ЗАГАДКА, МРАЧНАЯ ТАЙНА АТЛАНТИДЫ БУКВАЛЬНО СТАЛА ТЕРЗАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»… Они констатировали, что эта река давно превратилась в «бурный вал» и буквально «затопила» обширное жизненное пространство, занимаемое людьми. И тем не менее «бурный вал» продолжал пополняться новыми гипотезами и версиями…

В 1923 году американский исследователь Митчел Хедж выдвинул очередную гипотезу, согласно которой Атлантиду надо искать на дне Карибского моря.

Двумягодами позже вышла в свет книга шотландского этнолога Льюиса Спенса, связывающего платоновскую Атлантиду с затонувшими землями Антилии:

«От берегов Западной Европы до берегов Восточной Америки распространен один культурный комплекс, признаки которого обнаружены на лежащих между ними островах, а также явно распознаются как в Северной Африке и Египте, так и в Мексике, Центральной Америке и Перу. Этот комплекс настолько однороден, что предположение об исчезнувшем звене, соединявшем в океане оконечности американского и европейского материков, кажется вполне убедительным».

Однако уже в 1926 году во французском городе Лионе публикуется работа К. Ру, по мнению которого несколько тысяч лет тому назад атланты создали высокоразвитую культуру на территории нынешних государств Туниса и Марокко.

В то далекое время южнее горного массива Атлас располагались неглубокие, но вытянутые солоноватые лагуны. Они находились как со стороны Атлантического океана, так и со стороны Средиземного моря, образуя из Северной Африки полуостров, на котором не было сегодняшних пустынь. Но со временем лагуны, отделявшие цветущую страну атлантов от жаркой Сахары, усохли. Это привело к тому, что пески величайшей пустыни, не встречая на своем пути преград, поглотили все плодородные земли Атлантиды…

Ну, а если верить немцу Х. Шультену, «выступившему» в 1922 году, то все, о чем говорилось выше, лишено какого-либо смысла, поскольку метрополией Атлантиды является легендарный город Тартесс в устье реки Гвадалквивир, находящийся к северу от испанского города Кадиса. Шультену возражали, что Тартесс, как известно, был разрушен карфагенянами, а не морской стихией.

Летом 1973 года неподалеку от Кадиса (находящегося, кстати, на территории Испании «по ту сторону Геракловых столпов») были обнаружены на глубине около 30 метров остатки какого-то древнего затонувшего города. Было высказано предположение, что эти развалины являются поселением атлантов… Впрочем, в дальнейшем вслед за «открытием» этой Атлантиды последовало и ее «закрытие». Оказалось, что мадам Мэксин Эшер из Калифорнии, организовавшая туда экспедицию, заранее сфабриковала «зарисовки руин» Атлантиды, поскольку она, Эшер, твердо была уверена, что такие «руины» возле Кадиса должны были быть — так как именно здесь она ощущает «самые сильные вибрации». Другими словами, эти сведения в итоге оказались несостоятельными.

Нужно сказать, что выдвинутая еще в XVI веке гипотеза об «Атлантиде в Америке» нашла своих «приверженцев» и в XX веке.

В 1925 году на поиски городов Атлантиды отправляется известный исследователь Южной Америки П. Фоссет, который поверил легендам местных индейцев, говорившим, что в тропических лесах Амазонии, в джунглях плато Мату-Гросу, скрываются таинственные… белые люди, живущие в древнем городе. П. Фоссет был убежден, что эти легендарные люди — потомки атлантов, а город является последним их поселением на нашей планете. С той поры об экспедиции П. Фосетта — самого ее руководителя, его сына и друга сына — нет никаких достоверных сведений, то есть она пропала в бескрайних тропических лесах.

Советский историк Б.Л. Богаевский опубликовал в 1926 году большую статью «Атлантида и атлантская культура», в которой сделал вывод о том, что Атлантида Платона тесно связана не только с населявшими Канарский архипелаг гуанчами, но и с древнейшей историей Северной Африки. Богаевский полагал, что в начале неолита произошло отделение частей африканского материка, в результате чего мог образоваться остров весьма больших размеров. Новый остров лежал, следовательно, в «Атлантическом море» перед «Геракловыми столпами».

Этот остров, размеры которого всегда можно было увеличить, вероятно, и был Атлантидой Платона.

Через год после выхода статьи Б. Богаевского немецкий исследователь П. Борхард публикует ряд статей в журнале «Географический вестник Петтерманна», в которых также пытается доказать, что именно в Северной Африке надо искать реальные следы легендарных атлантов — и тех, о которых писал Платон, и тех, о которых упоминают Геродот и Диодор Сицилийский.

П. Борхард, в частности, говорит о племенах берберов, чье происхождение до настоящего времени остается загадкой. По мнению П. Борхарда, они являются потомками уцелевших после страшного катаклизма атлантов. Недаром одно из этих племен называется «унеур», что очень похоже на имя Эвенор, которое, как говорил Платон, было дано одному из первых атлантов. В то же время другое племя берберов носит название «аттала», что в переводе означает «люди родника».

В 1930 году некто А. Германн безапелляционно заявил, что вопрос о существовании Атлантиды решен раз и навсегда: она находилась в Тунисе, в небольшой низменности Шатт-эль-Джерид, расположенной между городом Нефта и заливом Габес.

Ее поглотили не воды Атлантики, а пески Сахары.

Единственная «слабость» данной версии заключалась в том, что эта местность, являющаяся одним из самых сейсмически активных районов в Северной Африке, вовсе не опускалась, как считал автор версии, а представляла собой район тектонического подъема земной коры.

Нужно сказать, что в 1933 году именно в сердце Сахары в каньоне Тассили были обнаружены многочисленные каменные изображения животных: слонов, носорогов, жирафов, гиппопотамов, а также странных человекоподобных существ. Однако только спустя три десятка лет удалось организовать к месту открытия этих каменных рисунков научную экспедицию. Вот что писал ее руководитель, профессор Анри Лот в своей книге «В поисках фресок Тассили» об итогах своего путешествия:

«То, что мы нашли в лабиринте скал Тассили, превосходит всякое воображение. Мы открыли сотни и сотни росписей с десятками тысяч изображений людей и животных. Одни рисунки располагались особняком, другие представляли собой сложнейшие ансамбли. Рядом с крошечными изображениями людей величиной в какие-нибудь несколько сантиметров находились и рисунки гигантской величины. На других фресках мы увидели лучников, вступивших в борьбу за обладание стадом быков; и воинов, бьющихся на палицах; стадо антилоп; людей в пирогах, преследующих бегемотов; сцены плясок, пиршеств и т. п. Короче говоря, мы очутились как бы в величайшем музее доисторического искусства».

Оказалось, что возраст древнейших памятников Тассили от 7 тысяч до 10 тысяч лет… Поэтому у многих исследователей опять же (в какой уже раз!) возник естественный вопрос: «Не относится ли эта культура, существовавшая на территории Сахары, к платоновской Атлантиде?»

Поэтому сразу же после сенсационного открытия своеобразной «Атлантиды в Сахаре», то есть изображений Тассили, появились многочисленные публикации на эту тему. Сам Анри Лот отрицательно отвечал на предположение об открытии им в Сахаре следов атлантов, но все же позволил себе заявить следующее:

«Если отбросить некоторые, далеко не всегда наивные, а порой даже просто лживые теории, то нужно признать, что в идее Платона есть немало серьезных исследований, обогативших океанографию, геологию, антропологию, этнологию — ограничусь пока перечнем только этих наук. Вопрос об Атлантиде сложен, и наши энтузиасты-атлантофилы должны подходить к нему с осторожностью».

К сожалению, именно этой осторожности и благоразумия не хватило «энтузиастам-атлантофилам», которые, несмотря ни на что, пытались найти где угодно следы и самой Атлантиды, и ее жителей…

В 1943 году в газете «Иджипшн мейл» («Египетская почта») появилась статья Никольса, в которой высказывается еще одна версия о нахождении Атлантиды. Автор статьи утверждает, что некто Мотт открыл Атлантиду, направляясь в столицу Багамских островов — город Нассау. По мнению автора, Атлантида находилась в районе подводной горы Торо, к востоку от Багамских островов.

Обратим внимание читателей еще на такое обстоятельство. В середине XIX века биологи и зоологи выдвинули гипотезу о «Северной Атлантиде», то есть о существовании в прошлом «сухопутного моста», объединявшего Западную Европу с Северной Америкой. По этому «мосту» шло взаимопроникновение (или обмен) представителей флоры и фауны двух регионов.

Развивая эти взгляды, Х.Е. Форрест в книге «Континент Атлантида», изданной в 1930-егоды, доказывал, что данный материк занимал весь север Атлантического океана и простирался вплоть до Азорских островов. Другими словами, Атлантида представляла собой огромный полуостров, соединявший Западную Европу с Северной Америкой, полуостров, ушедший под воду несколько десятков тысяч лет назад.

Французский атлантолог Ж. Пуассон в книге «Атлантида в свете науки», опубликованной в 1945 году, попытался доказать, что погружение под воду «Северной Атлантиды» произошло несколько позже, и связал с этим упоминавшимся «мостом» расселение не только растений и животных, но и первобытных людей.

Почти в то же время вышедшая в Лондоне в 1946году книга «Загадка доисторической Англии» автора К. Бомона «доказывала», что северной частью Атлантиды была юго-западная оконечность Англии, а сама Атлантида находилась на месте суши, ушедшей на дно пролива Па-де-Кале, разделяющего ныне Англию и Францию.

Близки к этому и взгляды Ф. Жидона и Ф.Руссо, которые считали, что обширная материковая отмель, примыкающая к берегам северо-западной Франции и Британских островов, бывшая сушей всего несколько тысяч лет назад, и есть Атлантида. Когда началось медленное погружение суши, объединявшей Францию, Англию и Ирландию в единый массив, то страна атлантов вместе со своей столицей ушла под воду.

История ее гибели нашла отражение в многочисленных мифах и преданиях различных европейских народов.

В начале 1950-хгодов Юрген Шпанут, пастор из немецкого города Борделум, издал книгу, в которой доказывал, что столица Атлантиды находилась в десятке километров от острова Гельголанд. Причиной гибели страны атлантов, как считает Ю. Шпанут, было падение метеорита. Этот «небесный гость» упал в устье реки Эдер, впадающей в Северное море неподалеку от Северо-Фризских островов, что нашло отражение в античном мифе о Фаэтоне.

По мнению других исследователей, гигантский метеорит, опять же породивший легенды о гибели Фаэтона, упал не в Северное море, а в Балтийское, в «стране янтаря», и оставил там «след» в виде кратера на острове Сааремаа. Легендарную же Атлантиду, как полагает атлантолог Гафер, поглотили волны Балтики в районе нынешней Куршской косы.

«Азорский след» Атлантиды обосновывала в своем докладе «Ледниковый период и Атлантида» Е.Ф. Хагемейстер. Ее доклад, прочитанный в Эстонской академии наук в ноябре 1954 года, был опубликован, с послесловием известного советского академика В.А. Обручева, в журнале «Природа» № 7 за 1955 год.

Обоснованию «азорского адреса» посвятил немало страниц своей книги «Атлантида. Основные проблемы атлантологии» и крупнейший современный атлантолог Н.Ф. Жиров. В этой книге, изданной в 1964 году, в частности, говорится следующее:

«Атлантиду можно представить себе как меридионально расположенный материк, скорее длинный, чем широкий, и состоящий из трех основных частей: более широкого северного острова на базе Азорского плато — Посейдониды или Азориды, узкого и длинного южного острова Антилия и Экваториального архипелага, остатком которого являются скалы Св. Павла…

По западному краю всех этих островов, почти в меридиональном направлении, проходила мощная горная цепь — Северо-Атлантический хребет. Ныне подводный, он обладал тогда вершинами высотой 2–3 километра, а возможно еще больше. На севере Посейдониды находился второй хребет Атлантиды, на базе современных Азорских островов — Азорский хребет. Скорее всего, это была целая горная система. На юге Азорского плато, почти параллельно Азорскому хребту, простиралась цепь из нескольких групп гор, разделенных седловинами… Нам кажется, что, по-видимому, где-то здесь, может быть, между обоими широтными хребтами… находилось главное царство Атланта предания Платона».

Н.Ф. Жиров, опубликовавший свою книгу около 35 лет назад, использовал, естественно, данные того времени и трактовал свою позицию в определенном ключе: доказывал геолого-географическую реальность былого существования платоновской Атлантиды.

Следует сказать, что сам Н.Ф. Жиров верил в Атлантиду эпохи бронзы и в развитую цивилизацию на большом исчезнувшем острове в Атлантическом океане. Для подтверждения своих выводов он тщательно отбирал данные и факты из накопленного им материала. К достоинствам Н.Ф. Жирова нужно отнести то, что в большинстве случаев он объективен и даже иногда резко выступал против некоторых догматических и фантастических домыслов своих единоверцев-атлантологов.

Некоторые исследователи упорно помещают Атлантиду Платона в восточную часть Средиземного моря, а заодно и подправляют хронологию Платона, перенося Атлантиду из X века во II век до н. э.

Так, А. Галанопулос и Э. Бэкон в своей книге «Атлантида: за легендой истина», вышедшая в Лондоне в 1970 году, попросту отождествляют Атлантиду с Критом. О так называемой Восточной Атлантиде, которую «открыл» миру В.И. Щербаков, мы поговорим несколько позже.

В данном обзоре нам хотелось бы подробно рассказать еще о двух интересных работах…

Одна из них, вызывающая особый интерес, — опубликованная в конце 1950-хгодов книга «Загадка Атлантиды» Отто Генриха Мука (1928–1965), австрийца по национальности и инженера по образованию. Он — автор нескольких сотен изобретений. Мук занимался исследованиями в области геофизики и истории и однажды решил приложить свои инженерные и математические способности, а также поистине энциклопедический теоретический багаж к… исследованию проблемы Атлантиды. Он разработал свою оригинальную гипотезу гибели Атлантиды, используя для этих целей ряд важных данных. Так, в 1930 году с помощью аэрофотосъемки была получена карта берега Северной Америки в районе города Чарлстон (штат Южная Каролина). Эта местность буквально напоминала поле боя: весь берег был усеян круглыми и овальными кратерами, их около 3000. Причем все они имели бруствер с юго-востока. По мнению О.Мука, их создали осколки небесного тела, принесенные с северо-западной части неба.

Помимо этих кратеров, О. Мук обратил внимание на две огромные «депрессии» (резкие понижения рельефа), образовавшиеся на дне Карибского моря.

Их географическое название — Пуэрториканская впадина, они достигают по площади почти 500 тысяч квадратных километров и имеют глубину до 9 километров. Спрашивается, под влиянием каких сил образовались эти гигантские котловины в морском дне и откуда появились тысячи воронок на берегу Южной Каролины?..

О. Мук решил, что речь в данном случае может идти исключительно об огромном астероиде.

Математические расчеты привели его к мысли, что этот астероид «прибыл» из созвездия Адониса и что он обращался вокруг Солнца по эксцентрической орбите, опасной для Земли. Этого незваного гостя О. Мук назвал астероидом «А».

Вот как выглядела, по его мнению, эта трагическая для нашей планеты ситуация: подобно гигантской ракете, астероид несся из северо-западной части небосвода к Земле. Судя по величине подводных воронок, О. Мук предполагает, что размеры космического образования достигали 10 километров в диаметре. На высоте примерно 400 километров астероид «А» стал испускать красное излучение горящего водорода. За ним тянулся 40-километровый хвост. В течение двух минут он вошел в плотные слои атмосферы и взорвался.

Две гигантские части астероида, каждая весом в миллиарды тонн, рухнули в море, образовав Пуэрториканскую впадину, а более мелкие их осколки изранили землю Южной Каролины. Этот страшной силы удар вызвал взрыв, охвативший огромную территорию. Два гигантских осколка астероида «А» раскололи земную кору в одном из ее наиболее чувствительных мест — в районе Среднеатлантического хребта.

В своей книге О. Мук изображает жуткую картину агонии и ужаса. Страшные по силе землетрясения содрогали Атлантиду, превращая ее дома и храмы в груду развалин. Вот что пишет об этом О. Мук:

«Весь континент был охвачен огнем, раскаленная магма поднялась из глубины в воды Атлантики, испуская обжигающие пары. Она поднималась с поразительной быстротой. Водяные смерчи, увенчанные грибообразными облаками, вздымались намного выше тропосферы. Клубы дыма и золы размером в целые континенты заполнили все пространство».

Остров Атлантида стал неумолимо погружаться в океан. По расчетам О. Мука, все описанные события произошли буквально за какие-то сутки.

Остров исчез под водой, оставив над ней только девять покрытых лавой конусов его высочайших вершин, которые впоследствии преобразились в современные Азорские острова.

Влияние астероида «А» приобрело глобальное значение и масштабы: катастрофы происходили одна за другой, а землетрясения постоянно содрогали континенты. О. Мук предположил, что северо-восточная оконечность Южной Америки при этом погрузилась в океанскую пучину, а ее северо-западный участок поднялся из вод Тихого океана, перенося постройки городов и храмов с уровня моря до высот современных Анд.

По подсчетам О. Мука, человечеству нужно было несколько тысяч лет, чтобы «оправиться» от катаклизма. Почти все это время громадные черные облака, наполненные губительными для всего живого газами и состоявшие из вулканической пыли, висели, в частности, над северной Европой.

Для тех жителей Земли, кому посчастливилось избежать катастрофы, жизнь под этими темными облаками была короткой и проходила в постоянной борьбе за существование. Люди жили под черным небосводом, а Солнце казалось им далеким багровым заревом. К тому времени, когда человечество стало снова создавать основы цивилизации — это было около 4000 лет до н. э., — от бывшей Атлантиды осталось лишь одно название.

Все следы былой науки, искусства и культуры атлантов были, в полном смысле этого слова, стерты с лица Земли. Человечеству нужно было еще развиваться около 6000 лет, чтобы достигнуть тех знаний, которые призвал себе на помощь О. Мук, выдвинувший свою гипотезу о причинах гибели Атлантиды.

Вторая из упомянутых работ была опубликована в 1979 году в Гамбурге. Это книга М. Виссинга, которая в увлекательной форме повествует о судьбе Атлантиды и атлантов.

Катастрофа, о которой со ссылкой на атлантолога О. Мука говорит М. Виссинг, произошла, как мы уже говорили, по причине столкновения Земли с астероидом из роя Адониса. Это событие случилось, по мнению М. Виссинга, в июне 8499 года до нашей эры, что примерно совпадает со временем, названным Платоном. Автор работы детально рассматривает большинство трагических для нашей планеты и для ее жителей последствий этой катастрофы…

Дело в том, что осколки астероида угодили в одну из самых чувствительных точек земного шара — в подводную вулканическую гряду Атлантики.

Расположенный между Старым и Новым Светом «шов» Северо-Атлантического хребта не связывает, а разделяет застывшие литосферные плиты. В этой области океаническая кора тонка и магма находится очень близко к поверхности — всего лишь на глубине 15–20 километров.

Так вот в отверстия, пробитые в результате падения фрагментов астероида, по всему «шву» хребта вверх взметнулись фонтаны раскаленной магмы, которые тут же смешались с водами Атлантики. Образовавшееся огромное количество перегретого пара развеяло в атмосфере магму в мельчайшие пылинки. Мгновенно родился ураган, силу которого представить просто невозможно.

Целостность «шва», конечно, была тут же разрушена: земной огонь, морская вода и пар с быстротой цепной реакции распороли дно Атлантического океана.

Остров Атлантида мгновенно оказался в огненном кольце. Вслед за огнем и смерчами из пепла и пара, за камнепадами и излияниями вулканической лавы произошло опускание острова в океан. Уровень магмы понизился, и Атлантида стала буквально тонуть под непрекращавшимся огневым дождем.

Скорость опускания составляла 4–5 сантиметров в секунду.

После гибели острова выбросы из атмосферы стали постепенно опускаться на поверхность океана. Пемза, пористая и легкая, спекшиеся куски пепла образовали плавающее «покрывало», занимавшее площадь в миллионы километров и имевшее толщину не менее 60 метров. Волнам и ветру было не под силу разрушить такой слой, которой мог быть очень долговечным — расчеты показывают, что время его существования составляло около 3000 лет! Недаром еще на памяти древних греков море за Геркулесовыми Столпами было несудоходным из-за имевшейся там грязи.

Грязевые ливни — пепел с водой — были продолжительными и лили, как говорится, множество дней подряд. От удара, вызванного гигантским взрывом, поднялись водяные валы или волны-цунами высотой не менее 10 километров (?!), которые несколько раз обежали Землю, разрушая и смывая на своем пути все, что им попадалось: побережья материков, цветущие города и острова, храмы и дома, постройки и обработанные поля. Прибрежные цивилизации были полностью уничтожены.

Оставшиеся в живых люди, спасшиеся в ковчегах и лодках (о чем говорят легенды и мифы многих народов), сохранили некоторых домашних животных и постепенно снова начали обживать Землю. Но восстановление человеческих поколений происходило медленно и сложно. А последствия происшедшей катастрофы были тем страшнее, что они давали о себе знать многие столетия и несколько тысячелетий.

Одно из самых страшных бедствий — атмосферная катастрофа. Над планетой сгустилась коричнево-черная мгла. Облака из вулканической пыли, мелких обломков лавы и пемзы, отравляющих газов и пепла окутывали Землю толстым слоем, достигавшим высоты порядка 100 километров. Все это привело к тому, что звезды и Луна пропали с небосвода, а Солнце казалось оставшимся в живых людям тускло-красным пятном. Расчеты свидетельствуют, что небо над нашей планетой как бы пропало на несколько тысяч лет. Только по прошествии этого срока тьма стала «рассасываться», Земля как бы заново рождалась.

Практически у всех народов мира существуют мифы и легенды об опустевшей Земле, разоренной грязевыми ливнями и продолжающимися землетрясениями; о состоянии неба в виде первозданного хаоса; о том, что небо и земля вначале были единым целым, а затем уже произошло их разделение на свет и мрак, на небо и землю.

Недостаток солнечного света сказался как на самом человеке, так и на представителях животного мира.

Люди (а это были в основном охотники и рыболовы) буквально прозябали на протяжении всего этого времени.

Последствиями глобальной катастрофы явились и происходившие гораздо позже так называемые великие переселения народов. М. Виссинг считает, что человек, переживший хаос и словно вышедший из мрака, должен был обладать развитым абстрактным мышлением, которое помогло ему после катастрофы пережить состояние планеты и ее биосферы…

Наконец, несколько слов нужно сказать об издании атлантологических журналов и организации обществ любителей-атлантологов…

С 1923 года во Франции начал издаваться журнал «Atlantis», посвященный поискам Атлантиды и реконструкциям цивилизации атлантов. Правда, в дальнейшем он превратился в обычный сборник мистико-оккультных статей. Выпущенный в 1926 году французскими исследователями-атлантоведами Ж. Гаттефоссе и К. Ру библиографический указатель литературы, посвященной «Атлантиде и смежным вопросам», содержал названия — ни много ни мало — около 1700 публикаций. Нужно сказать, что с тех пор количество «атлантологической литературы» значительно увеличилось. Предполагают, что число публикаций удвоилось, если не утроилось…

В 1948 году в Лондоне появился новый атланто-логический журнал, выходивший под названием «Atlantean Bulletin», а спустягод он был переименован в «Atlantean Research». Под этим названием журнал издавался многиегоды и публиковал на своих страницах более или менее научную информацию, а также научно-фантастические статьи.

Другой журнал, «Atlantis», начал выходить в 1963 году в Генуе (Италия), но, к большому сожалению, второй его номер так и не увидел свет. Также один номер журнала под названием «Atlantida» был опубликован в свое время на Азорских островах.

Подобные журналы неоднократно пытались выпускать в свет самые различные общества. Однако, как правило, после выхода первого или реже второго номера их захватывали в свои руки мистики и оккультисты, что, естественно, превращало эти журналы в рупоры совершенно другого направления.

В свое время существовало и общество любителей атлантологии. Оно было организовано в Париже 24 июня 1926 года. Это было время, когда проблемы Атлантиды интересовали весь научный и, конечно, ненаучный мир. В первуюгодовщину общества с интересной лекцией выступил его председатель Роже Девинь. Вот что, в частности, он сказал присутствовавшим:

«…Группа археологов, библиофилов и других заинтересованных лиц основала общество, главной задачей которого стал критический и научный анализ всех проблем, связанных с существованием Атлантиды, сбор литературы и оказание поддержки всем научным исследованиям, касающимся этой чрезвычайно интересной проблемы. К сожалению, их честные намерения сразу же натолкнулись на деятельность тех, для кого Атлантида была лишь поводом для фантазий и мечтаний.

Враждебность между ними зашла так далеко, что во время последнего заседания общества в парижской Сорбонне, на котором я председательствовал, два маньяка бросили в зал бомбу со слезоточивым газом и буквально вынудили покинуть зал всех присутствовавших, которые с большим вниманием слушали лекцию об археологии и истории Корсики».

Понятно, что в таких условиях общество долго просуществовать не могло и было распущено.

В настоящее время в лекционные залы, где читают лекции о проблемах Атлантиды, конечно, слезоточивые бомбы не бросают, но в целом ситуация остается в какой-то мере подобной. Во-первых, для многих и сейчас Атлантида остается «лишь поводом для фантазий и мечтаний», а, во-вторых, сложнейшие социально-экономические проблемы, захватившие в последниегоды и в настоящее время современный мир, не оставляют ни времени, ни практических возможностей людям (за исключением истинных атлантофилов) уделять внимание атлантологии.

Некоторые авторы настойчиво пытаются сегодня классифицировать всю атлантологическую литературу и проанализировать ее. Хотя нам лично это кажется весьма нереальным, однако ознакомимся с попыткой решить это трудное дело. К числу подобных авторов, несомненно, можно отнести Зденека Кукала, который в своей книге «Великие загадки Земли» делает попытку разделить всю литературу об Атлантиде на четыре группы.

В первую группу входят сугубо научные книги с более или менее обширной библиографической базой, практически не содержащие неточных или тем более вымышленных данных. Это в первую очередь книги крупнейших современных атлантологов, к числу которых относятся произведения нашего соотечественника Н.Ф. Жирова.

Во вторую группу входят книги научно-популярного жанра, в которых тем не менее преобладает научно обработанный материал, хотя в некоторых случаях он и имеет характер произвольной аргументации и даже сочетается с фантастическими предположениями отдельных авторов. Сюда относится большая часть атлантологической литературы, в том числе и «библия атлантологов»— книга И. Донелли «Атлантида — допотопный мир».

К третьей группе относятся книги, в которых преобладают всевозможные фантастические домыслы.

Наиболее характерной в данном отношении является книга О. Мука.

И наконец, в четвертую группу входят книги чисто научно-фантастического жанра, в которых по воле авторов Атлантида может оказаться то на дне морском, то в Сахаре, то, оторванная от Земли, блуждать в просторах космоса. Наиболее популярной из книг этого жанра является книга Пьера Бенуа «Атлантида», вышедшая в свет в начале нашего века и переведенная на русский язык.

Конечно, определенный интерес представляют и книги явных оккультистов, которые с большим воодушевлением набросились на тему гибели загадочной цивилизации прошлого. К счастью, это происходило в конце прошлого века, а гораздо позже подобная литература постепенно сошла на нет.

Среди подобных писателей ярким примером может являться Е.П. Блаватская (1831–1891), русская по происхождению, но жившая где угодно, только не в России. Несколько лет она провела даже в тибетских монастырях.

Е.П. Блаватская была очень популярной личностью, а ее капитальный труд «Тайное учение», опубликованный впервые в 1882 году, был переведен на многие языки мира. И хотя об Атлантиде там прямо не упоминается, речь все же идет о ней.

Большая часть этой книги представляет собой рассказ о городе, в котором постройки и статуи были сделаны из драгоценных камней, и о потопе, во время которого праведники были спасены, а грешники погибли.

В своих трудах Е. Блаватская применяет иногда научные термины. Например, она использует какое-то особое деление человеческой истории, которое значительно отличается от применявшегося в то время геологами. И тем не менее, если признать, что научные данные во второй половине XIX века были по своему уровню намного ниже, чем в настоящее время, то все равно в трудах Е. Блаватской многое просто непонятно нам и много вымысла…

Сегодня более 95 % публикаций атлантологической литературы относятся к современному времени, из них около 85 %— к нашему завершающему второе тысячелетие веку. Если посчитать все публикации (включая книги, научные журналы, научно-популярные журнальные и просто газетные статьи) и если ввести для десятилетних отрезков XX века своеобразный коэффициент (от 0 до 1), говорящий в определенной степени о количестве «атлантидных» публикаций, то картина будет выглядеть следующим образом:

1900–1910 годы — около 0,2.

1910–1920 годы — около 0,3.

1920–1930 годы — около 0,8.

1930–1940 годы — около 1,0.

1940–1950 годы — около 0,2.

1950–1960 годы — около 0,4.

1960–1970 годы — около 0,7.

1970–1980 годы — около 0,6.

1980–1990 годы — около 0,5.

1990–2000 годы — около 0,4.

Анализ приведенной информации говорит о том, что больше всего по данной тематике было опубликовано произведений в 30–40-егоды нашего столетия. В 1940-хгодах интерес к атлантологии почти угас (так же как и в начале XX века).

Следующий «всплеск» публикаций наблюдается в 1960-е годы и с некоторым понижением эта тенденция сохраняется в 1970–1980 годах. В настоящее время публикации находятся на уровне 1950-хгодов. Но в то время это была ступенька к последующему повышению внимания к Атлантиде, а что ожидает нас даже в ближайшем будущем — неизвестно…

Таким образом, о проблемах загадочного и легендарного мира Атлантиды к сегодняшнему дню написано и опубликовано очень много самой разнообразной литературы. Наиболее важные и авторитетные книги и брошюры, научно-популярные статьи, которые для автора книги явились «источниками сведений и иллюстраций», приведены в конце книги.

Тем же любителям атлантологии, кто желает познакомиться с более подробной библиографией, мы рекомендуем обратиться к работе Н.Ф. Жирова «Атлантида. Основные проблемы атлантологии». Эта его работа заслуживает всяческой похвалы, поскольку он собрал такое количество материалов об Атлантиде, какого до него не удавалось собрать никому. Другой вопрос, как Н.Ф. Жиров его интерпретирует, но об этом мы уже говорили выше.

В заключение нашего исторического обзора публикаций о проблемах платоновской Атлантиды мы хотим дать очень краткий анализ материалов по поискам местонахождения Атлантиды…

Поиски эти велись буквально всюду: в Атлантическом океане, в Африке, Европе, Азии и обеих Америках. Однако до настоящего времени точного ответа о нахождении Атлантиды пока нет.

Может показаться, что такой диапазон поисков непонятен и загадочен. Но тот, кто внимательно читал диалоги Платона, знает, что в них содержится большое количество противоречивых, по-разному толкуемых многими исследователями данных. О некоторых, наиболее характерных из них мы поговорим в следующем очерке данного раздела книги…

Нужно сказать, что только в XX веке, когда Атлантиду стали искать представители точных наук (археологии, геологии, гидрогеологии, вулканологии, биологии, ботаники и других), диапазон поисков значительно сузился. В настоящее время поиски Атлантиды ведутся только в двух районах земного шара. Это — Атлантический океан и Средиземное море. Именно об этих двух гипотезах и будет идти речь в книге.

|

Рис. 8.

Здесь же, чтобы поставить, как говорится, точки над «i», мы только приведем слова Н.Ф. Жирова, процитированные в приложении к книге А.М. Кондратова «Тайны трех океанов»:

«Не следует забывать, что современники Платона прекрасно знали о существовании Атлантического океана, ибо еще около 660 года до нашей эры грек Колей прошел в Атлантику через Гибралтарский пролив, о чем сообщал известный древнегреческий историк Геродот. Из текста также следует, что «остров Атлантида» находился именно в Атлантическом океане, где-то к западу от Гибралтарского пролива… Из всего этого со всей очевидностью следует, что АТЛАНТИДА НАХОДИЛАСЬ В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ, НА ЗАПАДЕ ОТ СОВРЕМЕННОГО ГИБРАЛТАРСКОГО ПРОЛИВА, И ЧТО ОНА БЫЛА ПОГЛОЩЕНА ОКЕАНОМ. Перенос Атлантиды в другое место будет простой отсебятиной, какими бы «вескими» соображениями ни подкреплялся. Это будет все что угодно, только не Атлантида Платона…»

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |