"Вокруг дуэли" - читать интересную книгу автора (Ласкин Семен Борисович)

Глава третья ПАРИЖСКАЯ НАХОДКА

Отсутствие писем Натальи Николаевны к Пушкину привело к тому, что в течение ста пятидесяти лет (пожалуй, до последнего десятилетия) образ ее конструировался в основном из разнообразных слухов.

Приговор толпы был вынесен мгновенно: она светская красавица и пустышка, виновата в гибели великого поэта. Уже на следующий день после смерти Пушкина по Петербургу ходили вирши неизвестного стихотворца, в которых были такие строки: «Жена — твой враг, твой злой изменник…» И дальше: «К тебе презрением все дышит… Ты поношенье всего света, предатель и жена поэта».

Нет нужды вспоминать все худое, сказанное о Наталье Николаевне. Напраслина, а то и клевета сочинялись, пересказывались и издавались.

Измышления нередко обретали значение как бы доказанного факта. Так, вслед за заключением П. Е. Щеголева, заявившего, что Наталья Николаевна была настолько красива, «что могла позволить себе не иметь никаких достоинств», появилась версия В. В. Вересаева о тайной связи Николая I с женой поэта. Опираясь на рассказ де Кюстина о том, что император устраивал браки своих любовниц, нередко уже беременных, а также на многозначительные намеки Араповой, о которой сам же писал, что в ее воспоминаниях «нельзя верить ни одному слову», Вересаев предположил, что дочь Натальи Николаевны — это дочь царя. Версия о романе Натальи Николаевны с царем была охотно взята на вооружение и воплощена и в литературе, и в кино.

В двадцатые — тридцатые годы нашего века социальная предрасположенность весьма помогла распространению такого суждения.

Тяжелый приговор Наталье Николаевне был вынесен и Анной Ахматовой, отнесшей жену Пушкина к «стану» Геккерна.

Думаю, не преувеличу, если скажу, что новонайденные И. Ободовской и М. Дементьевым пятнадцать писем Натальи Николаевны к Дмитрию Николаевичу Гончарову, написанные с 1832-го по 1836 год, впервые заставили усомниться в принятом мнении, по выражению П. Щеголева, о «скудости духовной природы» жены Пушкина. Особенно интересны и по-своему значительны те их строки, в которых Наталья Николаевна пишет о Пушкине, о его делах, выражает свое глубокое беспокойство о нем. Приведу отрывок из июльского 1836 года письма к брату, очень важного для нашего дальнейшего рассказа:

«Теперь я хочу немного поговорить с тобой о моих личных делах. Ты знаешь, что пока я могла обойтись без помощи из дома, я это делала, но сейчас мое положение таково, что я считаю даже своим долгом помочь моему мужу в том затруднительном положении, в котором он находится, несправедливо, чтобы вся тяжесть содержания моей большой семьи падала на него одного, вот почему я вынуждена, дорогой брат, прибегнуть к твоей доброте и великодушному сердцу, чтобы умолять тебя назначить мне с помощью матери содержание, равное тому, какое получают сестры, и, если это возможно, чтобы я начала получать его до января, то есть с будущего месяца. Я тебе откровенно признаюсь, что мы в таком бедственном положении, что бывают дни, когда я не знаю, как вести дом, голова у меня идет кругом. Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами, и без того я вижу, как он печален, подавлен, не может спать по ночам и, следственно, в таком настроении не в состоянии работать, чтобы обеспечить нам средства к существованию; для того чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна… Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности и бескорыстия, что будет совершенно справедливо, если я со своей стороны постараюсь облегчить его положение; по крайней мере, содержание, которое ты мне назначишь, пойдет на детей, а это уже благородная цель. Я прошу у тебя этого одолжения без ведома моего мужа, потому что, если бы он знал об этом, то, несмотря на стесненные обстоятельства, в которых он находится, он помешал бы мне это сделать».

Тревога Натальи Николаевны о доме, душевная боль за Пушкина, полная разделенного искреннего понимания, стоят, думаю, значительно больше альбомных записей светских барышень, вроде дневника графини Мердер или «фантазий» Веры Вяземской и Евпраксии Вревской, обретавших в работах иных исследователей чуть ли не значение документов.

Перечитывая строки, написанные Натальей Николаевной, нельзя не заметить, как набирается мудрости вблизи поэта его жена, как вслед за наивной юностью появляется взрослое самоуважение и достоинство.

Думаю, не будет преувеличением сказать, что письма Натальи Николаевны невольно заставили переосмыслить и письма Пушкина к жене, документы удивительной любви и доброты. Как легко было бы объяснить то или иное пушкинское суждение, будь оно адресовано Вяземскому, Нащокину или Плетневу. Но в том-то и дело, что глубокая мудрость была адресована жене, ее пониманию.

«…У меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист, — писал он Наталье Николаевне в мае 1836 года. — Будучи еще порядочным человеком, я получал уже полицейские выговоры, и мне говорили: Vous avez trompé (Вы не оправдали. —

Или письмо, в котором шутка переплелась с искренним писательским любопытством: «Аракчеев… умер. Об этом во всей России жалею я один — не удалось мне с ним свидеться и наговориться».

И такое резкое, рассчитанное на полное понимание: «Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога».

Мог ли Пушкин написать все это, не уважая Наталью Николаевну, не предполагая, что произнесенное будет понято правильно, что его шутка найдет отклик, а его боль будет воспринята как общая их боль?

Несомненно, письма к жене не могут состоять из одних мудростей и откровений. В них и нежность, и насмешка, и подтрунивание, любовь к ней и к детям.

Даже позволив себе назидание, Пушкин спешит смягчить его шуткой, добрым словом… «Смотри: недаром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона», — и подшучивает, и объясняет он.

Примеров много. Ссылаются на его письма 1833 года, мол, какие есть резкие! Да полноте! Перечитаем их целиком, нет в них ни злобы, ни недоверия. Каждое письмо — ответ на полученное, может, слегка дразнящее, шутливое.

Как можно без улыбки читать всякую всячину, вроде, скажем, такого: «На днях отказался от башкирки, несмотря на любопытство, очень простительное путешественнику. Знаешь ли ты, что есть пословица: на чужой сторонке и старушка Божий дар. То-то, женка. Бери с меня пример».

Нет, невозможно изымать фразу из целого письма, теряя связь с письмом предыдущим и последующим, препарировать скальпелем логики то, что брошено мимолетно, будьто «басня о Фоме и Кузьме», объевшемся селедкой, где, кстати, уже через несколько строк напишется: «…знаю, что ты во все тяжкие не пустишься», а еще через неделю следующее письмо начнется тепло и извинительно: «Друг мой женка, на прошедшей почте я не очень помню, что я тебе писал. Помнится, я был немножко сердит — и кажется, письмо немного жестко».

Конечно, интимные письма, написанные более полутора веков назад, — сложнейший источник. За каждой фразой стоят тут, по меньшей мере, два человека, знающие друг о друге, о событиях, вызвавших переписку, значительно больше нас, нынешних. Уже поэтому разгадывание предполагает варианты. При этом интерес представляет не только сам факт, но и то, что за фактом. Иными словами, не столько и не всегда текст, сколько события, этот текст вызвавшие, обстоятельства, которые сопровождали события, атмосфера, в которой жил автор письма, противоборствующие силы и прочее.

Заглянуть в прошлое, представить события как можно полнее — задача крайне серьезная. Даже самый знающий, самый тонкий исследователь не должен, читая текст, забывать осторожность.

И все же на сегодня существуют два необъясненных факта. Один рассмотрен в предыдущей главе об Идалии Полетике — январское и февральское письма Дантеса к Геккерну как бесспорные доказательства «вины» Натальи Николаевны.

Эту «бесспорность» я попытался поставить под сомнение имеющимися в моем распоряжении документами.

Вторым якобы порочащим Наталью Николаевну фактом явились сведения о ее переписке с семьей Дантесов.

До публикации И. Ободовской и М. Дементьевым писем Екатерины к брату Дмитрию на Полотняный завод исследователи единодушно считали, что переписки между сестрами не было, это зачислялось в актив жене поэта. И вдруг такое логичное и желаемое объяснение опровергает сама жизнь!

Интерес к переписке Натальи Николаевны с Екатериной понятен: о чем могла писать она в годы своего траура?

И вот, в 1985 году, будучи во Франции, я познакомился с подлинником, а затем от Клода Дантеса получил и фотокопию письма Александры Николаевны Гончаровой и Натальи Николаевны Пушкиной к Екатерине Николаевне Дантес.

Письмо написано по-русски, а следовательно, предназначалось не для чужих глаз. Другие письма Натальи Николаевны на русском языке нам не известны, есть лишь несколько строчек, вкрапленных во французские тексты. Переводы же не могут сохранить всей тонкости интонаций, представляющих — особенно в письмах — исключительное значение.

Остановлюсь на некоторых обстоятельствах краткой переписки сестер.

16 февраля 1837 года, через две недели после гибели Пушкина, Наталья Николаевна с детьми выехала на Полотняный завод. Перед отъездом она увиделась с Екатериной, присутствовали при встрече братья, Александрина и тетка Екатерина Ивановна Загряжская.

Есть несколько свидетельств, характеризующих состоявшийся разговор, окончившийся слезами Екатерины Николаевны.

«С другою сестрою, кажется, она простилась, — писал А. И. Тургенев 24 февраля 1837 года, — а тетка высказала ей все, что чувствовала она, в ответ на ее слова, что она „прощает Пушкину“. Ответ образумил и привел ее в слезы».

Софья Карамзина сообщала брату: «Обе сестры увиделись, чтобы попрощаться, вероятно, навсегда, и тут, наконец, Катрин хоть немного поняла несчастье, которое она должна была бы чувствовать и на своей совести, она поплакала…»

Можно предположить, что слезы Екатерины Николаевны, которые увидела Наталья Николаевна, показались ей искренними. Видимо, и братья, и Александрина, и тетка Екатерина Ивановна ждали от Натальи Николаевны христианского прощения, иначе к чему было устраивать такую тяжелую встречу?

Судя по письмам Екатерины, она получила от сестер из Полотняного завода два письма: одно — в 1837 году, другое — в конце 1838 года. Больше писем не было, начавшаяся переписка по неясным причинам оборвалась.

«Я получила недавно письмо от сестер», — писала Дмитрию Николаевичу Екатерина Николаевна 1 октября 1838 года.

Публикаторы писем Екатерины И. Ободовская и М. Дементьев так прокомментировали это сообщение из Парижа: «У нас нет сведений о том, писала ли Наталья Николаевна сестре… Возможно, писала Александра Николаевна, но, как мы увидим из писем, так редко, что годами Екатерина Николаевна не имела сведений о сестрах».

Через несколько страниц авторы возвращаются к ответному письму Екатерины Дантес: «В письме от 1 октября 1838 года Екатерина Николаевна говорит, что получила письмо от сестер. Обращает на себя внимание, что она никак не комментирует его, видимо, написано оно было в таких тонах, что ей не хочется об этом говорить».

Но предположения остаются только предположениями. И если Екатерина Николаевна впрямую не комментирует письма сестер, то, может быть, она как-то реагирует на их письма в ответных?

Перед тем как привести письма Александры Николаевны и Натальи Николаевны, процитирую письмо Екатерины Дантес от 25 мая 1838 года, последнее перед полученным ею письмом от сестер из России.

«Париж, 25 мая 1838 года.

Давно я уже собиралась написать тебе, дражайший и славный Дмитрий, но всегда что-то мне мешало. Сегодня я твердо решила выполнить это намерение, заперла дверь на ключ, чтобы избежать надоедливых посетителей, и вот беседую с тобой.

Я здесь с 5 мая и в восхищении и в восторге от всего, что вижу. Париж действительно очаровательный город, все, что о нем говорили, не преувеличено, он прекрасен an nu plus ultza (в высшей степени. —

А рестораны, просто слюнки текут, когда проходишь мимо вкусных вещей, которые там выставлены. И потом — полная свобода, каждый живет здесь, как ему хочется, и никто ни единым словом тут его не упрекнет.

Так как мы приехали сюда только для того, чтобы развлечься, посмотреть и познакомиться со всем тем, что в Париже есть любопытного, мы целыми днями бегаем по городу, но не бываем в светском обществе, потому что это отняло бы у нас драгоценное время, которое мы посвящаем достопримечательностям; свет — это до следующего приезда. Многие хотели непременно нас туда сопровождать, все с нами очень любезны, но мы им приводим те же доводы, что я тебе говорила выше. Удовольствия, которых мы, однако, себя не лишаем, это театры. Здесь их четырнадцать, так что, как видишь, выбор есть; я была почти во всех, но предпочитаю Комическую оперу или Большой оперный театр; к сожалению, я не видела итальянцев, которые играют здесь только до апреля месяца. Все вечера мы проводим или в театре, или в концерте.

Я очень часто встречаюсь с госпожой де Сиркур, она очень мила и добра ко мне; каждое воскресенье она заезжает за мною, чтобы отправиться в посольскую церковь. Это настоящее счастье для меня; я так долго была лишена православной службы, поэтому я этим воспользовалась и говела и причащалась, едва только приехала в Париж. Об этом я позаботилась прежде всего.

Здесь несметное количество русских: кажется, что после того, как их государь наложил запрет, они как бешеные стремятся в Париж. Я воспользовалась моим пребыванием здесь, чтобы заказать свой портрет, который у меня просила мать; я делаю это с большим удовольствием, хотя, признаюсь тебе, что позирование смертельно скучная вещь.

А что поделываете вы, как себя чувствуете, когда же появится наследник? Ваня, я слышала, уже женат. На днях, как мне говорили, у его шурина Николая пили за здоровье новобрачных, но я ничего об этом не знаю, я их не видела.

Прощай, дорогой друг, целую всех вас миллион раз.

Твой друг и сестра

К. д'Антес де Геккерн».

Прежде чем привести письмо Александры Николаевны и Натальи Николаевны, необходимо рассказать об Анастасии Семеновне де Сиркур, здесь упоминаемой, — единственной русской даме, которая рьяно помогает Дантесам вести счастливую светскую жизнь в Париже.

Имя де Сиркур и ее родного брата калужского помещика Семена Семеновича Хлюстина возникает в ответных письмах и Александры Николаевны и особенно в письме Натальи Николаевны, — последняя, как увидим, даст обоим развернутую и вполне определенную характеристику.

Начну с Семена Семеновича Хлюстина, истории его ссоры с Александром Сергеевичем Пушкиным, произошедшей 4 февраля 1836 года.

…В конце 1835 года, в разгар подготовки «Современника», к Александру Сергеевичу Пушкину обратился его давний знакомый, служащий лицея Ефим Петрович Люценко, человек пожилой, бедный и, как говорится, романтический, занимающийся поэтическим переводом.

Услыхав об издании Пушкиным «Современника», Ефим Петрович решил предложить бывшему лицеисту свои вирши, перевод поэмы Виланда «Вастола, или Желание сердца». Именно «Современник» показался Люценко самым подходящим местом для издания.

Можно представить, как был озадачен Пушкин неожиданным предложением, прочитав «Вастолу». Конечно, хотелось помочь старику, но как?.. Перевод был слабым.

«Современник» Пушкин надеялся сделать журналом особого уровня, для предстоящего первого номера дали свои произведения лучшие литераторы, цвет России — такие, как Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, Н. И. Тургенев. И вдруг вирши Люценко.

И все же что-то было, видимо, трогательное в просьбе шестидесятилетнего «лицеиста», категорически отказать Люценко Пушкин не смог и, пытаясь пособить знакомому, обратился к Смирдину.

Книгоиздатель был, естественно, человеком практическим. Посчитав возможные убытки, потребовал полторы тысячи рублей, которых, конечно, ни у Люценко, ни у Пушкина не было.

Тогда Пушкин написал Корфу, но и тот на пустое расточительство идти отказался.

И тут опытные книгопродавцы сами подбросили Пушкину предложение. Если известнейший поэт разрешит поставить на обложке «Вастолы» свое имя — нет, не как автора, а как издателя, — а Люценко согласится и вообще своего имени не упоминать, то они, книгопродавцы, готовы пойти на риск, издать книгу фактически бесплатно.

Люценко, видимо, был рад варианту, Пушкин, не почувствовав опасности, а то и подвоха, дал свое согласие.

Беда разразилась еще до выхода «Вастолы».

Первой на столь неожиданное литературное событие отозвалась «Библиотека для чтения» Сенковского. Журналист бесспорно видел конкурента в пушкинском «Современнике», — а тут вдруг Пушкин сам подставил себя под удар.

В январском номере «Библиотеки» появилось объявление:

«Важное событие! Пушкин издал новую поэму под заглавием „Вастола, или Желание сердца“ Виланда. Мы ее не читали и не могли достать, но говорят, что стих ее удивителен. Кто не порадуется новой поэме Пушкина?! Истекший год заключился общим восклицанием: „Пушкин воскрес!“».

Вскоре в «Литературной летописи», приложении к «Библиотеке для чтения», появился и разбор поэмы, написанный со злой журналистской издевкой.

«Певец „Кавказского пленника“ сделал в новый год непостижимый подарок лучшей своей приятельнице, доброй, честной Русской публике… Каждый толкует по-своему слово „издал“, которое, как известно, принимается в русском языке также в значении — написал, напечатал. Трудно поверить, чтобы Пушкин, вельможа русской словесности, сделался книгопродавцем и „издавал“ книжки для спекуляций…»

Затем, после оскорбительного выпада, Сенковский принимается описывать спор честного продавца и самоуверенного покупателя, который рвется скорее приобрести новоизданный «шедевр».

Продавец пытается втолковать покупателю, что «Вастола» не произведение Пушкина, но покупатель в это не хочет верить.

«Как, не Пушкина? Ба!.. — возмущается покупатель. — Будто бы я Пушкина стихов не знаю!» И покупатель, «постепенно одушевляясь красотами», начинает читать продавцу стихи:

И дальше:

«Кто у нас в состоянии, — торжественно сказал читатель, произнесши последние стихи с непритворным энтузиазмом, — так написать, кроме Пушкина».

Фельетон завершался длинным назиданием:

«Если бы в слове „издал“ и не было двусмысленности, если бы оно и принято было здесь в самом тесном его значении, — продолжал журналист, — он знает, что человек, пользующийся литературною славою, отвечает перед публикою за примечательное достоинство книги, которую издает под покровительством своего имени, и что, в подобном случае, выставленное имя напечетлевается всею святостью торжественно данного в том слова. Он охотно вынет из своего кармана 1000 рублей для бедного, но обманывать не станет… Дать свое имя книге… из благотворительности?! Невозможно, невозможно!.. Благотворительность предполагает пожертвование труда или денег, чего бы ни было, иначе она не благотворительность. Согласитесь, позволить напечатать свое имя не стоит никаких хлопот… Люди доброго сердца оказывают благотворительность приношением нищете какого-нибудь действительного труда, а не бросая в лицо бедному одно свое имя для продажи, что равнялось бы презрением к бедному и презрением к публике, к вам, ко мне, ко всякому».

Моральные и материальные трудности Пушкина по изданию «Современника» — особая глава биографии поэта. Я уже приводил письмо Натальи Николаевны к брату, в котором она пытается обрисовать тяжелое душевное состояние Пушкина: «…я вижу, как он подавлен, печален, не может спать по ночам…»

Ситуация не была одномоментной, она тянулась весь «журналистский год» Пушкина, но началась в какой-то степени именно с этой статьи Сенковского, предвещавшей выход первого номера «Современника».

В те же дни, 4 февраля 1836 года, в гости к Пушкину пришел калужской помещик, сосед Гончаровых по Полотняному заводу, — Семен Семенович Хлюстин. При разговоре присутствовал и знакомый Пушкина, редактор коммерческой газеты Григорий Павлович Небольсин, зашедший по случаю.

Сначала разговор был спокойным, но затем Хлюстин, коснувшись издания «Вастолы», неосторожно выразил согласие с мнением Сенковского.

Заявление Хлюстина крайне возмутило и оскорбило Пушкина, он наговорил дерзостей. Несомненно, прибавило остроты и другое заявление Хлюстина, о котором позднее написал Небольсин: «Он [Хлюстин] упомянул, lt;…gt; что Булгарин писатель недурной и романист с дарованием».

Стоит, пожалуй, сказать, что мы недостаточно знаем Хлюстина, чтобы правильно оценить его как творческую личность. Есть в его биографии факты, достойные уважения, в частности, известна его дружба с М. Ф. Орловым, привлекавшимся по делу декабристов и высланным под надзор полиции в Калужскую губернию. Возможно, именно там и познакомились эти два человека, богатый калужский помещик и опальный генерал и бывший член «Арзамаса».

Вероятно, стоит упомянуть, что Семен Семенович Хлюстин сам был человеком литературно одаренным, он переводил на французский книгу М. Орлова «О государственном кредите». Книга эта, кстати, была в свое время подарена Орловым Пушкину.

Однако все перечисленное, естественно, не исключает ссоры.

Конечно, трудно определить накал вспыхнувших страстей.

Переписка, которая началась и закончилась в течение одного дня 4 февраля, поможет нам представить — пусть отраженно! — характер конфликта.

Важно и то, что компромиссное решение в ликвидации ссоры, вырабатывалось не без участия третьих лиц.

Небольсин писал: «Только усилия общих знакомых могли предупредить неизбежную между ними дуэль».

Приведу выдержки из писем С. Хлюстина и А. Пушкина. Надеюсь, источники помогут нам объективнее оценить характер конфликта.

С. С. Хлюстин — А. С. Пушкину:

«М. Г. Я только приводил в разговоре замечания Сенковского, смысл которых состоял в том, что вы „обманули публику“.

Вместо того, чтобы видеть в том с моей стороны простое повторение или ссылку, Вы нашли возможным почесть меня за отголосок г. Сенковского, Вы в некотором роде сделали из нас соединение, которое закрепили следующими словами: „Мне всего досаднее, что эти люди повторяют нелепости свиней и мерзавцев, каков Сенковский“. В выражении „эти люди“ разумелся я.

Оскорбление было довольно ясное: Вы делали меня участником „нелепостей свиней и мерзавцев“ lt;…gt;.

lt;…gt; при взаимности оскорблений, ответное никогда не равняется начальному, в котором и заключается сущность обиды. А между тем… Вы все-таки обратились ко мне со словами, возвещавшими фешенебельную встречу: „Это чересчур“, „Это не может так кончиться“, „Мы увидим“ и т. д. Я ждал доселе исхода этих угроз, но так как я доселе не получил от Вас никаких известий, то теперь мне следует просить у Вас удовлетворения:

1) В том, что Вы сделали меня участником в нелепостях свиней и мерзавцев,

2) В том, что Вы обратились ко мне с угрозами (равнозначащими вызову на дуэль) lt;…gt;.

3) В неисполнении относительно меня правил, требуемых вежливостью: Вы не поклонились мне, когда я уходил от Вас.

Честь имею lt;…gt;.

Семен Хлюстин. 4 февраля 1836 года.

Не так уж малы обвинения Семена Хлюстина, как может показаться сегодняшнему читателю, свидетелю совершенно иных ссор и перебранок.

Причислить к «свиньям и мерзавцам» гостя, пришедшего с дружбою в твой дом, не попрощаться с дворянином, выказав этим свое презрение, да еще бросить вслед: «Это не может так кончиться», «Мы увидим» и т. д., что тоже предполагает некие оскорбительные слова, — все это достаточно серьезно.

Кстати, ответ Пушкина, его позднее осознание произошедшего, желание мира, мне кажется, лучше всего подтверждает признание неуправляемой в произошедшие секунды гневной вспышки.

А. С. Пушкин — С. С. Хлюстину: «М. Г.

lt;…gt; Заставило меня выразиться

lt;…gt; Расставаясь с Вами, я сказал, что так оставить это не могу, это можно рассматривать как вызов, но не как угрозу.

lt;…gt; Вследствие этого я поручил г. Соболевскому просить Вас lt;…gt; взять Ваши слова обратно или же дать мне обычное удовлетворение. Доказательством того, насколько мне последний исход был бы неприятен, служит именно то, что я сказал Соболевскому, что я не требую извинений…

Что касается невежливости, состоявшей будто бы в том, что я не поклонился Вам, когда Вы от меня уходили, то прошу Вас верить, что то была рассеянность совсем невольная, в которой я прошу у Вас извинения от всего сердца.

Имею честь…

А. Пушкин. 4 февраля».

Слова «с излишней горячностью» и «в пылу спора» выделил я. Думаю, авторское признание подтверждает суть возникшей ситуации.

Кстати, любопытно в этом смысле и третье письмо уже более-менее успокоенного объяснениями А. С. Пушкина «оскорбленного» дворянина С. С. Хлюстина. Принимая письмо оскорбителя с частичным удовлетворением, Хлюстин настаивает: «Относительно уверений, что у Вас не было мыслей приобщить меня к свlt;…gt; и прочее, мне недостаточно. Все

Итак, судя по взаимным «воспоминаниям», ссора все же была бурной и, вероятно, не совсем уж рассудочной, если авторы утверждают о каких-то «провалах памяти».

Другое дело, что острый конфликт, возникший в течение недолгих мгновений, был уже разрешен к концу дня. Однако последствия истории с «Вастолой», в которой ссора с С. С. Хлюстиным оказалась какой-то ее частью, можно было прослеживать и дальше, в течение всего 1836 года.

Ради справедливости следует сказать, что спустя две недели, в конце февраля, Пушкин послал теперь через Хлюстина очередной вызов, но уже В. А. Соллогубу, который тоже едва не кончился дуэлью.

Последний факт говорит не только о вспыльчивости Пушкина, но и о его отходчивости.

Однако «отходчивость» Пушкина не может быть доказательством «отходчивости» Натальи Николаевны, если она знала о возникшем конфликте со своим соседом или хотя бы видела гнев Пушкина, слышала его мотивировки в те часы 4 февраля.

Предчувствую возражения и охотно соглашаюсь с ними, что скорее всего Наталья Николаевна не ведала о возможной «фешенебельной встрече», как называет дуэль ее калужский сосед, как не знала Наталья Николаевна и о вызове, посланном Соллогубу, но кое-какие характеристики Семена Семеновича, вероятно, до нее дошли, вызвали ее согласную с мужем реакцию.

В тридцатые годы и в переписке Пушкина, и в письмах сестер Гончаровых встречаются несколько раз вполне доброжелательные упоминания о Хлюстиных. Еще в 1832 году Александра Николаевна восторженно писала о посещении Троицкого — поместья Хлюстина, особенно о его библиотеке: «Я умирала от желания украсть у него некоторые из его прекрасных книг».

Заслуживает внимания и шутливое письмо Пушкина к жене, написанное 27 июня 1834 года: «…ты пишешь lt;…gt; что думаешь выдать Катерину Николаевну за Хлюстина, а Александру Николаевну за Убри: ничему не бывать; оба влюбятся в тебя; ты мешаешь сестрам, потому надобно быть твоим мужем, чтобы ухаживать за другими в твоем присутствии, моя красавица. Хлюстин тебе врет, а ты ему и веришь; откуда берет он, что я к тебе в августе не буду? Разве он пьян был от ботвиньи с луком?»

Анастасия Семеновна де Сиркур (Хлюстина) в это время уже была за границей. Барышни Гончаровы с интересом следят за ее европейской жизнью. Александра Николаевна то рассказывает о портрете де Сиркур на фоне Колизея, то опровергает слухи о ее трагической кончине.

Фактически до 4 февраля 1836 года отношения Пушкина — Гончаровых — Хлюстина — Сиркур можно считать добрососедскими, и только после ссоры из-за «Вастолы», а точнее, после оскорбительных выпадов С. С. Хлюстина, естественно предположить, что отношение Натальи Николаевны к своему соседу переменилось.

Думаю, не преувеличу, если оставшийся Пушкину последний 1836 год назову годом «Современника». Волнения, связанные с изданием, с цензурой, денежные затруднения, о чем так выразительно (и не раз!) пишет Наталья Николаевна брату, — все это умножалось в борьбе за журнал.

Знали ли об этих трудностях сестры Гончаровы? Вероятно, знали. Достаточно вспомнить несколько их обращений к брату, попытку объяснить положение семьи Пушкиных: «Таша обнимает тебя от всего сердца и бесконечно благодарит за деньги, которые пришли как нельзя более кстати, так как она имела в них очень большую нужду… Право, стыдно, что мать ничего не хочет для них сделать», — писала Александра Николаевна в ноябре 1835 года.

Но вернемся к «Современнику», к истории с Сенковским и косвенно с Хлюстиным.

Первый номер журнала имел отметку об одобрении цензора от 31 марта 1836 года, но уже в нем появилась заметка Пушкина (без подписи) о нападках Сенковского.

«В одном из наших журналов, — писал Пушкин, не называя „Библиотеку для чтения“, — дано было почувствовать, что издатель „Вастолы“ хотел присвоить себе чужое произведение, выставя свое имя в книге, им изданной. Обвинение несправедливое: печатать чужие произведения с согласия или по просьбе автора до сих пор никому не воспрещалось. Это называется издавать; слово ясное, по крайней мере, до сих пор другого не придумано…»

В четвертом номере журнала, подписанном цензором 11 ноября 1836 года, Пушкин подтвердил авторство заметки, опубликованной им в номере первом. Таким образом, фельетон Сенковского не забывался Пушкиным весь 1836 год; легко допустить, что не забывались и люди, принявшие сторону издателя «Библиотеки для чтения».

Что же касается сестры Хлюстина Анастасии Семеновны де Сиркур, то, будучи замужем за французским журналистом графом де Сиркуром, она и сама пытается писать, во французских журналах ей принадлежат воспоминания о Пушкине. Но истинного понимания Пушкина у Сиркур не было, достаточно привести фразу из ее письма Жуковскому в начале 1837 года: «Его (Пушкина. — С.

Вполне определенно характеризует Сиркур и письмо Екатерины. «Русский Париж» отворачивается от Дантесов, единственным гидом остается Анастасия Сиркур.

Все это нужно помнить, читая неизвестное письмо Александры Николаевны Гончаровой и Натальи Николаевны Пушкиной к Екатерине Дантес (некоторые комментарии, объясняющие названные в нем события, будут даны в сносках по ходу письма).

Начинает его Александра Николаевна.

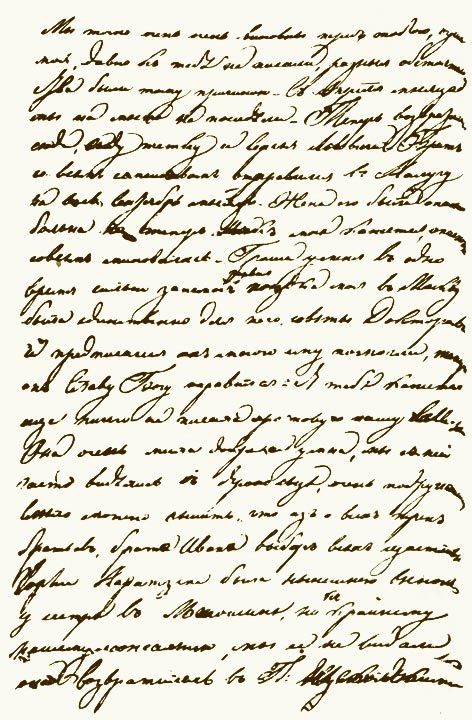

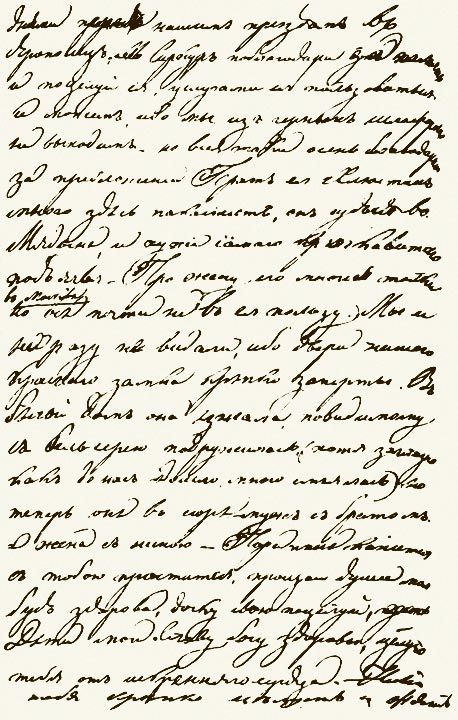

«Сентября 2-го 1838.

Зачну свое письмо, любезная сестра, тысяча и тысяча извинениями, что так давно к тебе не писала. Но вот мои причины. Твое я получила в апреле месяце накануне отъезда нашего в Ярополец на свадьбу брата Ивана, про которую ты уже слышала. Описывать ее тебе не стану, потому что она произошла весьма тихим образом, кроме семейства наших и Мещерских чужих никого не было. Мари — умна, мила, хороша, добра — все, что можно желать для совершенного благополучия брата, мы с ней весьма подружились, и признаюсь тебе, что на тех братниных жен и смотреть не хочется после нее. Петр с женою[8] также были в Лотошино[9] в то время, и мы очень часто с ними виделись. Мы пробыли у матери около шести недель, в которое время были принуждены за болезнью Гриши[10] съездить в Москву, где прожили неделю; потом возвратились в Ярополец,[11] а оттуда к 1 июню приехали сюда. В то время родила Сережина жена[12] дочь Марию. Брат просил убедительно сестру крестить маленькую. Мы, следственно, обратным образом поехали в Москву. Накануне нашего отъезда родила здесь жена брата Дмитрия[13] опять сына Дмитрия, уже 2-го. Мы прожили в Москве две недели. По возвращению нашем сюда нашли мы здесь мать, которая также приехала для крестин.[14] Дмитриева жена сделалась после родов опасно больна, мы целый день принуждены были бегать из дома в дом, ибо мать жила у них в белом замке.[15] Сей образ жизни продолжался месяц. Лизавета Егорьевна не оправлялась, мать не могла ехать. Наконец, стало ей полегче, мать уехала в Ярополец тому три дня. На другой день ее отъезда проводили мы также Сережу с женой и сыном, которые приезжали сюда к 27 августа,[16] а вчера отправилась вся царская фамилия в Калугу, то есть Дмитрий с супругой и бельсер также, и наследник. Благоверной императрице советовали для совершенного поправления здоровья прожить месяц в столице. И так только теперь в уединении могли найти минуту свободную к тебе писать. Вот все мои резоны, присоединить ко всему общую нашу мать [нрзб. ], и на этот щет больше ничего сказать не остается. Ты спрашиваешь в своем письме если Авдотья[17] угомонилась. Давно она в Петербурге принялась к какой-то Олениной, должно быть Annete. Может статься, что когда получишь мое письмо, она уже будет при тебе, то можешь ее поцеловать от меня. Говоря про Авдотью, я вспомнила, что еще не говорила тебе о свадьбе своей Матрены. Вот другая неделя, что она замужем за Вессарионом[18] который между протчем при нас вот уже год. Свадьба была превеликолепная. Благодари Сиркур за ее память; она мила что вспомнила об нас; на счет комиссий никаких пока не могу дать ей теперь кроме

Продолжение письма — страница и оборот — порыжевший лист, исписанный мелким почерком: Наталья Николаевна к Екатерине Николаевне.

«Мы точно очень очень виноваты перед тобою, душа моя, давно к тебе не писали,[20] разные обстоятельства были тому причиною. С апреля месяца мы на месте не посидели. Теперь возвратились сюда, жду тетку и Сергея Львовича. Брат со всем семейством отправились в Калугу на весь сентябрь месяц. Жена его была опасно больна, но теперь, как мне кажется, опасность совсем миновалась. Гриша у меня в одно время сильно занемог, первая поездка моя в Москву была единственно для него, советы докторов и предписания их много ему помогли, теперь он, слава Богу, оправился. Я тебе, кажется, еще ничего не писала про новую нашу belle soeur. Она очень мила, добра, умна, мы с ней часто виделись в Яропольце, очень подружились… [нрзб. два слова], что из всех трех братьев брата Ивана выбор всех щастливее. Софи Карамзина была нынешнею весною у сестры[21] в Лотошине, но, к крайнему нашему сожалению, мы ея не видали, она возвратилась в П[етербург] несколькими днями перед нашим приездом в Ярополец.

М-м Сиркур поблагодари за память и поцелуй ея, услугами ея пользоваться не можем, ибо мы из черных шлафоров не выходим, но все-таки очень благодарны за предложение. Брат ея Хлюстин много здесь пакостит, он судья в Медыне,[22] и хуже самого крючковитого подьячего. Про жену его многие толки в Москве, но все почти не в ея пользу. Мы ея ни разу не видели, ибо двери нашего красного замка крепко заперты. В белый дом она езжала, по-видимому, с бельсерою подружилась (хотя заглазно, как до нас дошло, много смеялась), но теперь они в ссоре, — муж с братом, а жена с женою.[23]

Пора мне, кажется, с тобою проститься, душа моя, будь здорова, дочку свою поцелуй. Дети мои, слава Богу, здоровы, целую тебя от искреннего сердца. Нина[24] тебя крепко целует и ждет письма».

|

|

Думаю, не покажется странным, если я начну сразу с письма Натальи Николаевны, нарушив очередность. Письмо Пушкиной представляет для нас большой, если не сказать — огромный, интерес. И тем, что оно написано в период траура, и тем, что адресуется к сестре в Париж, и приметами собственной жизни, и характеристиками, которые Наталья Николаевна дает в нем известным людям, и рядом упоминаний.

Письмо начинается мягко, извинительно, просьбой выслушать причины, из-за которых вот уже год, как она не могла написать сестре. Слова эти, бесспорно, дань вежливости, приличествующей воспитанному человеку. Так же, думаю, нужно рассматривать и последние фразы, в которых есть доброжелательное «дочку свою поцелуй», есть упоминание о Нине Доля, которая «крепко целует» Екатерину и ждет от нее письма. Нет только личной просьбы Натальи Николаевны продолжать их переписку. Нет и не может быть каких-либо других известных обеим имен…

Письмо начинается с фразы «жду тетку и Сергея Львовича», за которой каждое предложение наполняется особым содержанием, понятным сестре.

Разница между беззаботным посланием словно бы потерявшей память Екатерины, приехавшей развлечься в Париж из провинциального Сульца, и сдержанным письмом Натальи Николаевны Пушкиной, вдовы и матери, огромна. Не могу исключить, что причиной ответа Екатерине было тайное желание Натальи Николаевны напомнить сестре о великом горе, вдовстве и сиротстве своей многодетной семьи.

Все, чем теперь живет Наталья Николаевна, кого ждет в гости, с кем бы хотела видеться и кого бы видеть ни за что не хотела, — это люди, так или иначе связанные с Пушкиным, с их прошлым.

Не назидая — только однажды впрямую напомнив о «черном шлафоре», единственно возможной для нее в эти скорбные годы траурной одежде, — Наталья Николаевна преподает старшей сестре урок нравственности и высокого достоинства.

Чем, какими интересами, какими ожиданиями живет она почти два года в заводе?

Наталья Николаевна называет тетку Екатерину Ивановну Загряжскую, для которой именно она, Натали, навсегда осталась «дочерью своего сердца», человека, однозначно и даже воинствующе принявшего сторону Пушкина.

Резкое отстранение Загряжской от четы Дантесов оказалось для Екатерины Николаевны далеко не безразличным. В течение многих лет Екатерина ищет и не сможет найти путей восстановления с теткой, в недавнем прошлом ее благодетельницей, добрых отношений. В сентябре 1837 года, ровно за год до письма Натальи Николаевны, Дмитрий писал старшей сестре в Париж: «Ты спрашиваешь меня, почему она (Е. И. Загряжская. —

Прямое, даже жесткое объяснение Дмитрия, слова «доброе имя», «свое достоинство», видимо, больно кололи Екатерину Николаевну. Новое упоминание о тетке она невольно должна была воспринимать как выпад против себя. Уже в следующем письме, отправленном из Сульца 1 октября 1838 года, где она ссылается на полученное от сестер письмо, Екатерина Николаевна не удерживается и комментирует слова Натальи Николаевны. «Скоро вы будете иметь огромное счастье, — иронизирует она, — принимать у себя добрую, несравненную, сентиментальную тетку Катерину, с чем тебя искренне поздравляю, но предпочитаю, чтобы это случилось с тобой, а не со мной, так как своя рубашка ближе к телу, как ты знаешь. Напиши мне подробно, — словно бы противоречит она себе, подчеркивая свою заинтересованность в полученном известии, — о пребывании в ваших краях этого благодетельного существа, а также засвидетельствуй ей заверения в моих нежных и почтительных чувствах».

Обиду на Загряжскую, ревность к сестре легко проследить и в других, более поздних, письмах Екатерины Николаевны, она не может скрыть своего раздражения за иронией, а то и сарказмом.

«Что они (сестры. —

Чрезвычайно знаменательно прозвище, придуманное Екатериной Николаевной. В словаре Даля сказано, что «факельщики идут четами впереди погребального шествия». Видимо, об известной непримиримости тетки и пишет племянница.

Особое значение, мне кажется, имеет названное в письме имя Сергея Львовича.

Для Екатерины Николаевны упоминание Сергея Львовича — это прямая память о Пушкине, по-прежнему кровоточащая рана сестры.

Оба названных имени — упрек забывчивой Екатерине Николаевне и, как в дальнейшем окажется, последняя попытка напомнить старшей сестре о ее раскаянии перед отъездом, ее слезах, таких, оказывается, пустых.

Что касается действительного приезда Сергея Львовича на Полотняный завод в 1838 году, то свидетельствующих этот факт источников мне найти не удалось. Ожидали тетку Екатерину Ивановну Загряжскую, которая собиралась «похитить сестер» в Петербург. Не специально ли упоминает Наталья Николаевна о возможном приезде отца Александра Сергеевича? Да и каким еще другим именем можно так ясно и определенно сказать о переживаемой ею неизбывной трагедии?!

Известно, что Сергей Львович приезжал в завод летом 1837 года. Приведу отрывок из письма Натальи Николаевны к свекру, написанного в мае 1837 года:

«Тысячу раз благодарю Вас, что Вы так добры и хотите приехать и повидать меня в заводы. Я бы никогда не осмелилась просить Вас быть столь снисходительным, но принимаю Ваше намерение с благодарностью, тем более, что я могла бы Вам привезти только двух старших детей, так как у одного из младших режутся зубки, а другую только что отняли от груди, и я боялась бы подвергнуть их опасности дальнего пути…»

Замечательным свидетельством является письмо Сергея Львовича к Вяземскому от 2 августа 1837 года:

«Я провел десять дней у Натальи Николаевны. Нужды нет описывать Вам наше свидание. Я простился с ней, как с дочерью любимой, без надежды еще ее увидеть, или, лучше сказать, в неизвестности, когда и где я ее увижу. Дети — ангелы совершенные, с ними я проводил утро, день с нею семейно».

Как вдова, несущая теперь всю ответственность за здоровье сирот, сообщает Наталья Николаевна о единственной причине своей поездки в Москву — болезни ребенка.

«Гриша у меня lt;…gt; сильно занемог, первая поездка моя в Москву была

Фактически эта фраза — антитеза всему письму Екатерины Николаевны из Парижа. Театры, рестораны, веселье — с одной стороны, а с другой — беда, страх за ребенка: две разные жизни, два взгляда.

Существует еще письмо Натальи Николаевны к брату Дмитрию Николаевичу из Москвы 15 мая 1838 года: «Я здесь только для того, чтобы посоветоваться с врачами, никого не вижу, кроме них, и нахожусь в постоянной тревоге. Надеюсь, однако, что болезнь Гриши не будет иметь серьезных последствий, как я опасалась вначале…»

С тем же, мне кажется, потаенным смыслом упоминает Наталья Николаевна и о приезжавшей к сестре в Лотошино Софье Николаевне Карамзиной, которую они, сестры, «к крайнему lt;…gt; сожалению», не видели.

И для Натальи Николаевны, и для Екатерины Николаевны семья Карамзиных символизирует круг пушкинских друзей, центр пушкинских интересов. Это теперь мы знаем, как бывала несправедлива в своих суждениях и письмах Софья Николаевна Карамзина, как язвительны ее оценки жены Пушкина. Однако тогда, в сентябре 1838 года, живя в отрыве от Петербурга, Наталья Николаевна могла думать о Карамзиных только с благодарностью и любовью. «Сожаление» не только искренне, в нем заключено желание увидеть близкого друга, поговорить с ним о неизбывном и самом дорогом. И это тоже не могла не понять Екатерина Дантес.

Особенно интересной и, я бы сказал, важнейшей и в какой-то степени неожиданной частью письма Натальи Николаевны является абзац о госпоже де Сиркур и особенно характеристика ее брата — Семена Семеновича Хлюстина.

Можно предположить, что, кроме приведенного письма от Екатерины Николаевны, Дмитрию было письмо или приписка к сестрам, в котором передавалось любезное предложение их бывшей соседки, дамы высшего парижского общества — графини де Сиркур, нынешнего гида четы Дантесов по веселящемуся Парижу. Уже не сама Екатерина, а посторонний человек как бы искушает сестер парижскими соблазнами.

Ответ Александры Николаевны вполне любезен, хотя и несколько уклончив. Кажется, Александрине пока просто неудобно (возможно, в присутствии сестры) принимать заманчивое предложение из Парижа.

«Благодари Сиркур за ее память, — пишет Александрина, — она очень мила, что вспомнила об нас; на счет комиссий никаких пока не могу дать ей

Александра Николаевна жирной чертой подчеркивает

Как непохоже на это звучит ответ Натальи Николаевны!

Реакция ее могла бы показаться неадекватной, если бы это был ответ только де Сиркур. Но в том-то и дело, что Наталья Николаевна пишет Екатерине Николаевне, упрекает ее, так быстро забывшую все, произошедшее в России, и теперь будто бы не понимающую обстоятельств жизни сестры.

Наталья Николаевна обрушивается не на единственную добровольную благодетельницу Екатерины, а на ее калужского брата, хотя, казалось бы, какое отношение имеет Семен Хлюстин к предложенной «комиссии» из Парижа?!

Удивительно строит Наталья Николаевна свой категорический отказ. Она, человек воспитанный, конечно же, вначале благодарит де Сиркур за ее предложение, но тут же объясняет, что это предложение бестактно. После этого снова благодарит де Сиркур.

«М-м Сиркур поблагодари за память и поцелуй ея, — пишет она, и вдруг резкое, как удар, — услугами ея пользоваться не можем, ибо мы из черных шлафоров не выходим, — а затем опять светское, — но все-таки очень благодарны за предложение».

Это «все-таки», идущее после «черных шлафоров», поразительно. Какую короткую память нужно иметь, чтобы предложить ей, вдове, в месяцы траура праздничные парижские одежды?! И кто берется за такое посредничество? Жена убийцы.

«Брат ея Хлюстин много здесь пакостит, — казалось бы, совершенно неожиданно сообщает Наталья Николаевна, по всей вероятности объединяя по нравственным повадкам родственников Хлюстиных, — он судья в Медыне, но хуже самого крючковитого подъячего».

Обычно мягкая, сдержанная, любезная в письмах, Наталья Николаевна обрушивается на семью Хлюстиных.

«Про жену его многие толки в Москве, но все почти не в ея пользу. Мы ея ни разу не видели, ибо двери нашего красного замка крепко заперты».

Категорическое неприятие Натальей Николаевной всех Хлюстиных, для которых накрепко закрыты двери «красного замка», мне кажется, дает возможность мысленно перенестись в тот тревожный февральский день 1836 года, во всполошенный дом разъяренного Пушкина, где, по всей вероятности, его гнев разделяла не одна урожденная Гончарова, а было понимающее единодушие. Теперь старшая сестра Екатерина забыла об этом, и Наталья Николаевна пытается указать ей на слишком короткую память. Как можно забывать такое недавнее и по-прежнему больное?!

С явным осуждением за неразборчивость характеризует Наталья Николаевна и стремление жены брата, да и самого Дмитрия, вести дружбу с Хлюстиным. Особенно достается Елизавете Егоровне.

Кстати, образ Елизаветы Егоровны возникает довольно определенный уже при чтении письма Александры Николаевны, по сути дела, Наталья Николаевна только слегка дополняет мнение сестры.

Правда, не желая никого характеризовать впрямую, Наталья Николаевна избирает форму сравнения.

«Я тебе, кажется, еще ничего не писала про новую нашу belle soeuer. Она очень мила, добра, умна, мы с ней часто виделись в Яропольце, очень подружились, — пишет она о Марии Мещерской, жене Ивана Николаевича. И дальше вполне определенно: — Из всех трех братьев брата Ивана выбор всех щастливее».

Екатерина Николаевна, бесспорно, уловила суть этих писем. Обиженная Натальей Николаевной, она тут же пытается сыграть на конфликте сестер с семьей брата, восторженно льстит в следующих письмах Елизавете Егоровне. И не только! Она старается больше и злее ранить сестру.

«Как ты живешь, как здоровье жены и мальчика, — спрашивает Екатерина Николаевна у брата 3 ноября 1838 года, понимая, конечно, а вероятно, и рассчитывая, что письмо будет читаться всеми обитателями завода, — я надеюсь, что Лиза уже совсем поправилась, передай ей от меня тысячу нежных приветов. Хотя я ее и не знаю, я люблю ее от всего сердца, знаю, что она составляет счастье брата, которого я нежно люблю.

Надо признаться, дорогой Дмитрий, что ты и я, мы оба самые счастливые смертные в браке, так как я тоже самая счастливейшая женщина на свете, любимая и балуемая мужем, который обожает меня».

Думаю, это письмо нельзя воспринимать иначе как вызов сестре, вдове и матери. Слишком громко, рассчитывая на болезненное кусание открытой раны, кричит Екатерина о своем супружеском счастье. Фактически этим письмом она сама ставит точку, обрывая так и не налаженные их отношения, возможные, разумеется, только при искреннем сочувствии горю сестры.

«В последние годы, — замечают И. Ободовская и М. Дементьев, — Екатерина Николаевна укоризненно-раздраженно постоянно жалуется, что сестры ей не пишут».

Да, это так. Но теперь упреки Екатерины Дантес не задевают Наталью Николаевну Пушкину. Даже смерть Екатерины не вырывает из уст младшей сестры прямого сожаления; она остается самою собой и в этой ситуации. «Бедные дети!» — только вздохнет она.

Невольно думаешь, какие же три разных характера поселились в доме Пушкина! Как нелегко было и ему, и Наталье Николаевне рядом с сестрами! Как прав был Пушкин, предостерегая жену от опасного, хотя и доброго шага: приглашения сестер в Петербург.

Письма Натальи Николаевны и Екатерины Николаевны словно бы обнажают душевные качества каждой сестры, показывают их характеры в противоборствующем диалоге. Высокая порядочность, сдержанность, чувство чести младшей, уязвленное честолюбие, злое раздражение, эгоистическая глухота и неблагодарность старшей сестры.

Но так ли была счастлива Екатерина Дантес, так ли уж забылись ею дом и родина? Правда ли все, столь крикливо заявленное в ноябрьском письме? Можно ли этому верить?

Многие последующие письма Екатерины Дантес полны обратных свидетельств, сквозь слезные просьбы о деньгах то и дело прорывается ее тоска по оставленному и невозвратимому.

«…Ты живешь среди того, что тебе дорого, — писала Екатерина Николаевна Дмитрию в мае 1839 года, — а я так оторвана от моей семьи, что если кто из вас хоть иногда не смилуется надо мной и не напишет, я совсем не буду знать, живы или нет вы, а ведь не так легко отказаться от всего того, чем так привыкла дорожить с раннего детства».

Но обратного пути уже не было. Попытки восстановить хотя бы формальные отношения с сестрами оказались невозможными, прошлое стояло между ними…

В многочисленных публикациях, опирающихся на различные свидетельства, среди которых особое место занимают рассказы пресловутых Александра Трубецкого или Идалии Полетики, а также светские письма Софьи Карамзиной или Евпраксии Вревской, сложилось почти каноническое представление об Александре Николаевне Гончаровой как о человеке, близком Пушкину, понимающем и любящем поэта значительно больше, чем жена. Достаточно напомнить фразу из письма Евпраксии Николаевны Вревской к брату: «Сергей Львович быв у невестки, нашел, что сестра ее более огорчена потерею ее мужа…»

Я приводил письмо Сергея Львовича к Вяземскому, — с каким уважением и теплом говорил он о Наталье Николаевне и внуках!

Думаю, пространное письмо Александры Николаевны к Екатерине Дантес — документ в этом смысле не менее неожиданный, чем письмо Натальи Николаевны. Только неожиданность письма Александры Николаевны обратного свойства.

Перечисления свадеб дворовых, история пансионерок, Катенька Калечиц, выходящая замуж за армейского офицера, дурака шведа, — все это по мере чтения начинает удручать. И еще больше начинаешь ценить характер Натальи Николаевны, ее сдержанную прямоту, мужественность и четкость позиции, я бы даже сказал, ее закаленность горем.

Как показали письма Екатерины Николаевны от 1 октября и 3 ноября 1838 года, ничего доброжелательного и доброго в ее памяти не сохранилось.

Становилось ясно, что поддерживать дальнейшие отношения бессмысленно.

И, наконец, последнее, о чем хотелось бы сказать, обдумывая новонайденное письмо Натальи Николаевны.

Традиционное толкование январского и февральского писем Дантеса к Геккерну в Париж с его рассказом о сверхтайной любви к некоей даме как «неопровержимого» обвинения в адрес Натальи Николаевны, — о чем подробно говорилось в предыдущей главе, — кажется еще более сомнительным после полученного мной из семьи Дантесов неизвестного ранее и такого поразительного письма.

С глубоким внутренним убеждением я говорю: «дамой», «красавицей», в которую был влюблен Дантес, о которой «сверхтайно» сообщал Геккерну, была не жена Пушкина, а совершенно другая женщина.

Александр Иванович Куприн с искренним сожалением писал о слухах по поводу появившихся писем Дантеса: «Есть будто бы письмо, говорящее с несомненностью о том, что разговоры о легкомысленном поведении его [Пушкина] жены не были безосновательны. Мне это жалко и больно… Я хотел бы представить женщину, которую любил Пушкин, во всей полноте счастья обладания таким человеком!»

Мне кажется, что публикуемое письмо Натальи Николаевны к Екатерине Дантес дает именно такое высокое представление о жене поэта.

«У сердца есть своя стыдливость, — говорила Наталья Николаевна о самой себе в одном из поздних своих писем. — Позволить читать свои чувства мне кажется профанацией. Только Бог и немногие избранные имеют ключ от моего сердца».

Исчезнувшие письма Натальи Николаевны к Пушкину — это единственно верный, но пропавший ключ от ее сердца.

Исчезнувшие письма заменить нечем. Но частично их могут восполнить такие письма, как июльское 1836 года к брату Дмитрию или же письмо времени траура и скорби, в котором явно слышна непроходящая боль ее живой души.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |