"Искатель. 1969. Выпуск №2" - читать интересную книгу автора

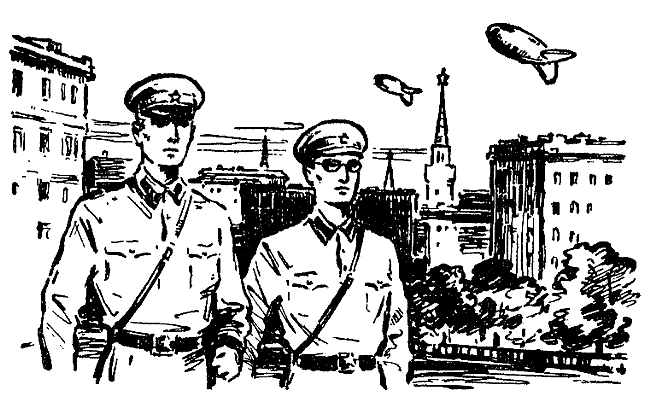

Василий ЧИЧКОВ ТРОЕ СПЕШАТ НА ВОЙНУ[1]

|

Мы получили бумажки, на которых были написаны наши фамилии и время увольнения в город.

Начистили сапоги и вышли на улицу.

— Может, такси возьмем? — небрежно сказал я Вовке.

— Аэростат не хочешь? — съязвил он и кивнул в сторону сквера, где, привязанный толстыми канатами к земле, тускло серебрился аэростат воздушного заграждения. — Нет, Коля, откуда же сейчас такси? Все, что может послужить фронту, уже давно только на него и работает. А вот трамвай пока, слава богу, транспорт сугубо мирный.

|

|

…В стареньком вагоне, окна которого, подобно всем окнам Москвы, были крест-накрест заклеены полосками белой бумаги, мы стали предметом всеобщего внимания. Новенькие гимнастерки, по два кубика в петлицах.

Кондукторша была сама любезность.

— Товарищи лейтенанты, — сказала она с улыбкой, — наш трамвай идет через центр.

— Спасибо, — ответил я вежливо.

Кондукторша, наверное, приняла нас за иногородних.

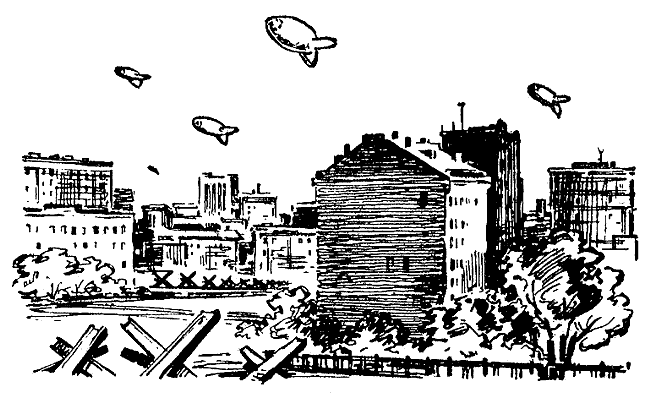

Мы стояли на задней площадке и смотрели на город. Он был не такой, как всегда. Он был тихий и грозный. Окна полуподвалов, забитые мешками с песком, стальные ежи на перекрестках, машины, разрисованные словно зебры. На небе по-июльски ярко светило солнце, а одежда у прохожих была темная.

Трамвай подходил к Манежу. Сколько раз зимой я бывал здесь на елочном базаре! Горит огнями елка до неба. Кругом ларьки, словно сказочные снежные замки и пещеры. За прилавками деды-морозы: «Покупай игрушки, блестки, фонарики, бенгальские огни». Все кажется волшебным в этой морозной ночи, наполненной шумом ребячьей толпы и песнями, которые разносят над площадью мощные репродукторы.

Сейчас Манежная площадь была серой и пустой. Она казалась ненужной в городе.

А за ней, за этой пустой площадью, высятся шпили кремлевских башен. Все начинается там! Оттуда идут приказы. От этой мысли меня даже бросило в радостный озноб и захотелось приложить руку к козырьку.

А трамвай уже мчится по улице Герцена. Скоро кинотеатр «Повторного фильма», наш «Повторный». Мы бегали сюда смотреть фильм «Красные дьяволята» шесть раз, «Чапаева» смотрели семь и еще «Броненосец «Потемкин», «Мы из Кронштадта», «Истребители»…

Трамвай пересек площадь Восстания и покатился с горки к зоопарку. Это уже началась наша Красная Пресня! Мы знали здесь каждый камень мостовой, каждый забор, каждый проходной двор.

Ребята с нашего двора никогда не выходили из трамвая на остановке. Если у зоопарка сойти — до дома далеко, если на следующей остановке — Малой Грузинской, тоже идти порядочно. Нужно было спрыгнуть с трамвая на ходу, точно против Волкова переулка.

— Готовься, Вовка! — весело крикнул я.

Я повис на подножке, посмотрел направо. Сапоги застучали по брусчатке. Десять шагов, и наш пресненский тротуар.

— Ай-ай! — сказала пожилая женщина. — Командиры, а прыгаете как мальчишки.

Мы с Вовкой громко рассмеялись.

Увидев наш дом, мы оба, не сговариваясь, придержали шаг, будто заробели на мгновение. Вошли в подъезд. Знакомый с детства запах. Даже если бы меня привели сюда с завязанными глазами, я бы все равно узнал по запаху свой подъезд.

Вовка бежит на третий этаж, а я останавливаюсь у двери на первом: «Денисов П. А. — два звонка», — зачем-то читаю я с детства знакомую надпись.

Я нажимаю белую кнопочку два раза. Мать всегда узнает меня по звонкам. Кто-то зашевелился за дверью. Улыбка сама лезет на лицо, рука тянется к козырьку: «Здравия желаю, мама!»

Открывается дверь, и я вижу незнакомого мужчину.

— Вам кого?

Не сказав ни слова, я прохожу в коридор, засовываю руку в карман старого отцовского плаща, который всегда висит здесь на вешалке, достаю оттуда ключ, открываю замок, вхожу в комнату и спиной прикрываю дверь.

Тот же старинный буфет, пианино в белом чехле и на нем слоники. Шкаф с зеркалом, на который я лазил с зонтом в руке и прыгал оттуда, намереваясь быть парашютистом. Я отбивал себе пятки, а братишка Генка хлопал в ладоши и называл это авиационным праздником.

На том же месте, стояли диван, обитый зеленым плюшем, широкая никелированная кровать и посреди комнаты стол, квадратный дубовый стол. Около него теперь печка, сложенная из кирпича. Из печки к форточке окна тянется железная труба.

Я тихо сел на диван. Мне показалось, что никуда я не ездил. Что не был я в училище, что я не лейтенант. Спал я на этом диване, проснулся и завтра пойду не на фронт, а в школу с портфелем и тетрадочками.

Вдруг я услышал, как повернулся ключ в наружной двери. Сердце сжалось от волнения, хлопнула дверь, и в комнату ворвался братишка. Лицо его было перепачкано, рубашка спереди отвисала под тяжестью чего-то.

— Колька! — воскликнул он и ошалело уставился на меня. — Во даешь! Нарядился как Хрюня из седьмого подъезда. Недавно на Тишинке дом разбомбило, он там китель полковника нашел, не новый, но со шпалами. По вечерам, когда дворник спит, он в этом кителе гуляет. А фуражку никак найти не может.

— Дурак ты, Генка, — сказал я. — Здравствуй!

Я обнял брата. Генка вдруг присел, вытащил рубашку из штанов, и на пол посыпались белые костяшки клавишей от пианино.

— Ты не думай, это настоящие клавиши. Тут один мастер живет. У него сало есть, точно знаю. Он мне за них целый кусок даст.

— Откуда они у тебя?

— У Никитских в дом бомба попала. Женька сказал, из третьей квартиры. Говорит, ты, музыкант, там на углу в дом бомба попала. На четвертом этаже пианино стоит. Залезли мы туда. Пианино на самом краю площадки. Я стал играть. Женька на своих кривых ногах пляшет. Кругом окон нет, одни каменные стены. Пианино гремит, как гром. Играл, играл, а Женька все пляшет. Потом вдруг пианино закачалось и как полетит вниз. Я еле удержался на стуле. Оно летело, потом как ударится. Народ на улице даже пригнулся от страха, думали — бомба замедленного действия. Смеху! Пианино разбилось. Мы клавиши оторвали и пошли.

Брат почесал затылок, потом сгреб все костяшки и спрятал их под кровать.

— А то еще от матери попадет, — объяснил он и, поглядев на меня, спросил: — У тебя поесть ничего нет?

— Нет, — ответил я и тут же обругал себя за то, что ничего не захватил с собой.

— Есть хочется! — с чувством произнес Генка.

— В шкафу под окном посмотри, — сказал я.

— Эх ты, — укоризненно произнес братишка. — Да я там каждый закуток знаю! Там стоит банка с американской тушенкой этого типа, нового соседа. Его на время поселили. Да что я у него брал-то? Так, одну чайную ложечку в день. Уж когда невмоготу. У него паек знаешь какой! Вчера полез с ложечкой. Дома его не было, открыл железную крышку банки и вижу — бумажка: «Не тронь, раз не ложил». Я, конечно, все равно полложечки зацепил. У меня так слюнки текли. Но больше не полезу. «Не тронь, раз не ложил». Остряк!

— А где прежние соседи?

— Кто где, — Генка развел руками. — Последним Виктор Васильевич с заводом уехал. Все тянул, думал, на фронт возьмут. Не взяли, сказали, что зрение плохое, сетчатка отслаивается.

— От отца письма есть?

— Давно не было. Мать ходила в военкомат. Ей сказала: «Гражданочка, не волнуйтесь. Если что с ним случится — сообщим!»

Генка полез в буфет, пошарил на полке рукой. Смахнул какие-то крошки на ладонь и в рот…

— Послушай, Генка, — сказал я. — У меня деньги есть.

— Деньги же не едят, — Генка помолчал. — Много их у тебя?

— Много.

Я вынул из кармана гимнастерки пачку десятирублевых бумажек — моя первая получка, и стал раскладывать их на столе одну рядом с другой, как пасьянс. Брат трогал бумажки. Он никогда не видел столько денег.

Как непохож был сейчас этот мальчишка на того Генку, довоенного, чистенького, с большой папкой для нот, с которой он ходил к учительнице музыки Арине Викторовне.

— Я завтра всем во дворе скажу, что ты лейтенант и что у тебя много денег. И мать обрадуется. Она на заводе сейчас. Рабочую карточку получает. Строгальщицей работает. Такой станок есть, на нем железо строгают. На военном заводе.

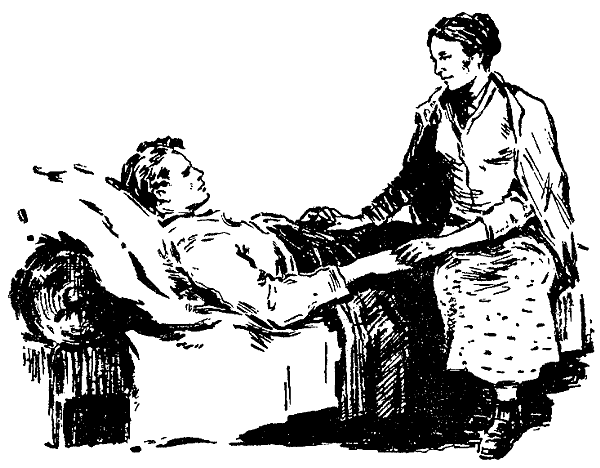

Я услышал шаги в коридоре. Может, у матери предчувствие было, а может, ей кто сказал обо мне. Она открыла дверь, шагнула ко мне, обняла и заплакала. Плакала она тихо, и тело ее вздрагивало.

Я увидел седые волосы на голове, руки, пропитанные мазутом и израненные металлической стружкой. На матери был черный халат под поясок. Пах он чем-то чужим, непривычным.

— Ну, чего ты, мама! — сказал я.

— Мам, — повторил Генка и тронул мать за плечо. — Посмотри, сколько Николай денег принес.

Мать подняла глаза и снова посмотрела на меня, на мои петлички, на гимнастерку, и слезы опять покатились по ее щекам.

— На эти деньги мы можем картошки целый мешок купить, — сказал Генка.

Генка пошарил в сумке, которая висела на плече матери. Вернее, это была не сумка — зеленый чехол от противогаза.

— Ура! — крикнул Генка. — Хлеб!

Он отломил корочку и проглотил.

— Значит, скоро на фронт? — спросила мать, вытирая рукой слезы.

— Скоро. Да ты не бойся, мам! Сколько людей воюет.

Мать опять заплакала и, закрыв лицо руками, вышла на кухню.

— Это ничего, — сказал Генка. — Она в последнее время поплачет, поплачет и успокоится. Надо печку разжигать. Чай кипятить будем.

Генка запалил бумагу, на нее положил щепочки.

— Мы твою мандолину сожгли. Твой деревянный планер тоже и еще три стула. Зимой плохо было! Пойдешь, забор поломаешь, а доски отсыревшие — не горят. Чем растопить — мандолиной.

Огонь постепенно разгорался, но дым в трубу не уходил, он поднимался к потолку. Скоро из глаз потекли слезы.

— Ложись, — скомандовал Генка, — это всегда так сначала. А потом нагреется, будет тянуть. Зимой, знаешь, не очень здорово. Дыму полно, а форточку открывать жалко, тепло уйдет. Лежим с матерью на полу и терпим. Я даже под кроватью раза два засыпал. У меня там убежище: сбоку сундук с тряпками, сверху матрац мягкий. Если бомба попадет, отскочит.

Вошла мать с чайником. Наш медный чайник, на ручке которого высечена звезда.

— Что же ты деньги-то разложил?. - спросила мать, поставив чайник на печку.

— Это тебе, мам. Это моя первая зарплата.

— Себе часть оставь. Может, что купить надо.

— А я на всем готовом, мам. Кормят и одевают.

— Чего на обед дают? — спросил Генка.

— Щи.

— С мясом?

— Ага!

— Целую тарелку? — спросил Генка и проглотил слюну.

«Какой же я дурак, что не принес еды», — опять подумал я.

— А еще чего дают? — не отставал Генка.

— Кашу с маслом.

Генка покачал головой и глубоко вздохнул.

— Знаешь что, — сказал я. — Завтра рано утром ты возьмешь бидон и поедешь со мной в Лефортово, в казармы. Я у повара попрошу каши гречневой с маслом.

— Врешь!

— Правда!

— Если бы целый бидон каши достать, — мечтательно произнес Генка, — мы бы с мамой неделю были сыты.

Мать собрала деньги, положила на видное место на буфете и придавила их белым слоником, у которого я когда-то отбил хобот.

Потом она поставила на стол три чашки. Тонкими кусочками порезала пайку хлеба и на блюдечке посредине стола положила бумажку с сахарином.

Надвигался вечер. Может, он еще и не надвигался. Но в нашей комнате всегда рано темнело: напротив нашего дома шагах в пятидесяти стояло такое же пятиэтажное здание.

Мать задернула поплотнее шторы и зажгла свет. В комнате стало уютно, как прежде, до войны.

— Отец у нас рядовой, а ты лейтенант, — сказал Генка. — Если он тебе на улице попадется, должен тебе честь отдать?

— По уставу должен.

— Ну, если не отдаст, то что?

— Ничего. Он же отец.

— А по уставу?

— Я его остановлю и прикажу еще раз пройти мимо меня и отдать честь.

— Вот это да! — воскликнул Генка. — А я думал сначала, что это ты так, для форсу разоделся, как наш Хрюня.

Мать сидела за столом и, подперев голову руками, смотрела на меня. На лице ее была улыбка, почти незаметная: чуть улыбались глаза — вернее, морщинки у глаз — и губы. Мать смотрела и как будто открывала меня заново.

— Ну, как же это ты так вдруг и лейтенант? — повторяла она.

— Не один я, и Вовка Берзалин тоже.

— Вовка! Он-то совсем на военного непохож! Очкарик, скрипач! — крикнул Генка. — Я ему играл этюды.

— Ах ты, шобон! — нарочито громко сказал я, как когда-то говорил отец.

Мы рассмеялись. Стало еще уютнее в доме, будто с этим словом к нам пришел сам отец.

— Ну, расскажи, расскажи, — просила мать, — как же это вы с Вовкой… Я ведь тогда от директора письмо получила, недоброе письмо.

Я рассказывал матери, как все это было. Как мы убежали из эвакуированной школы, чтобы воевать, как скитались на вокзале и там встретили девушку Нину. Мать посмотрела на меня вопросительно. И тут я не сдержался и сказал, что у Вовки с Ниной роман. Он ее даже провожал до общежития, и они долго о чем-то говорили, а потом не могли расстаться.

Не забыл я описать матери майора Соколова, с которым встретились в пути. Конечно, я не сказал, что мы подделали год рождения в паспортах и теперь на два года старше. Просто сказал, что ушли добровольцами в армию.

Мать смотрела на меня и, кажется, все видела и все понимала. Уж так устроены матери. А я говорил о городе Барнауле, где учились, об училище, о старшем лейтенанте Голубеве, о его храбрости, о его лихости… Ну разве кто-нибудь мог так скакать на лошади, рубить лозу и стрелять из винтовки? Равных ему не было. Говорил о Вовке. Вы не смотрите, что он такой хилый, в очках. Характер у него настоящий. Командовал минометным взводом только на «пять».

Генка сидел на полу у печки и слушал меня, раскрыв рот. Он забыл, что на столе есть хлеб и сахарин. И что чайник уже давно вскипел…

А потом в дверь позвонили дважды, и пришла Авдюхова из соседней квартиры.

— Ай какой ты стал взрослый! — сказала Авдюхова и всплеснула руками. — Надо позвать Гречеву.

Пришли Гречева, Шитова и Муравина. Мать показывала деньги, прижатые белым слоником: «Это первая получка сына!»

Затем разливала чай с морковной заваркой. Генка злился и не скрывал своей злости. Если бы не пришли все эти тетки, ему бы досталось два куска хлеба, а не один, и в два раза больше сахарина.

Взгляды соседок были прикованы ко мне. Взгляды у них были одинаковые, и сидели они, плотно прижавшись друг к другу. До войны они нередко ссорились между собой, что-то доказывали друг другу, кто-то был прав, а кто-то виноват. Все это с гневом обсуждалось на общественных кухнях. Шитову и Гречеву, которые живут в одной квартире, не раз вызывали на суд общественности. А сейчас они сидят рядом, и в глазах у них тревога. Их сыновья далеко от дома, какая судьба им уготована?..

Как только появлялась новая гостья, мать просила меня рассказать все сначала. Вдруг погас свет. Мы зажгли свечку. Женщины немножко посидели и стали прощаться.

Мать постелила мне и задула свечу. Я лежал на своем родном диване, где каждая пружина была знакома. Я водил рукой по плюшевой спинке дивана, а из темноты на меня смотрели глаза только что ушедших женщин, и я слышал их голоса.

— Кольк, — вдруг прошептал Генка, — пистолет у тебя есть?

— Завтра дадут.

— Какой?

— ТТ.

— Ты из него стрелял?

— Стрелял.

— В руку отдает?

— Не очень — есть амортизация.

— Гена! — послышался голос матери. — Не приставай к Николаю. Ему ведь завтра рано вставать.

Я продолжал лежать с открытыми глазами. Вдруг до моего слуха донеслись звуки скрипки. Это играл Вовка. Может быть, играл при свече, а может, в темноте. Я и раньше, до войны, слышал его скрипку. Но тогда где-то шипел патефон: «Утомленное солнце нежно с морем прощалось». Где-то смеялись люди, а на пятом этаже девочка Тоня разучивала на пианино вальс.

Сейчас дом был как будто мертв. Усталые, полуголодные люди тихо лежали на кроватях. И тревожно, как плач, разносились по дому звуки скрипки.

Может быть, Вовка играл всю ночь. Не знаю. Мне кажется, я слышал скрипку во сне до самого утра.

— … Вставай, сынок! — будила мать. — Вставай!

Я открыл глаза. Мать склонилась надо мной. Как хорошо я знаю вот такое, склоненное над моим, лицо матери.

— Вставай, сынок! — еще раз повторила она.

|

Я сделал несколько энергичных движений руками и крикнул:

— Генка, подъем!

— Пусть спит, — сказала мать.

— А каша?

— Может, тебе неудобно, только командиром стал и уже кашу просить…

— Удобно, — сказал я и толкнул Генку под зад.

— Чего дерешься, — протирая глаза, сказал братишка.

— Каши хочешь?

Генка молниеносно вскочил с кровати и стал натягивать штаны.

Мы выпили по чашке холодного чая со вчерашней морковной заваркой, съели один кусок хлеба на троих, и я стал прощаться с матерью. Мне хотелось побыстрее уйти, чтобы не было слез. Но глаза у матери были сухие, как будто она знала, о чем я думаю.

— Сядем перед дорогой, — сказала она.

Мы сели. Мы не смотрели друг на друга. Взгляды были опущены. Встали.

— Мам, ты бидончик дай побольше для каши, — попросил Генка.

— Возьми на кухне тот, с которым раньше за молоком ходили.

Мать обняла меня.

— Значит, на фронт?

— Не плачь, мам.

Мать не плакала.

Я вышел во двор и свистнул два раза. В окне третьего этажа блеснули очки, и через минуту лейтенант Берзалин отдал мне честь.

— Моя мать хотела посмотреть на тебя, — сказал Вовка.

— Моя тоже.

— Нет, — произнес Генка. — Сейчас к матерям ходить нельзя — они плачут, уж это я точно знаю.

Мы минутку постояли и пошли к трамвайной остановке.

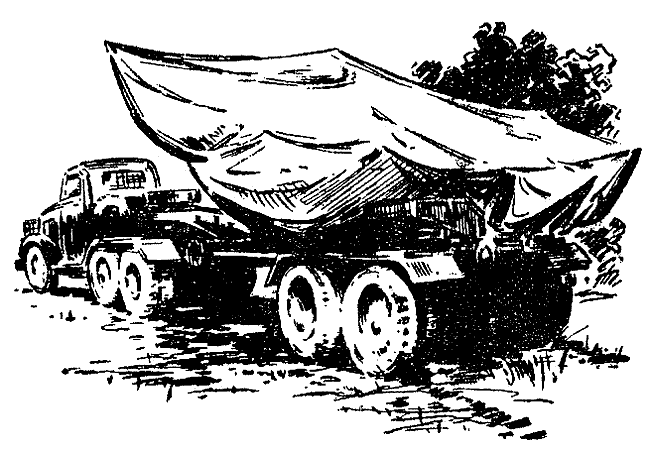

Ночью наш эшелон остановился на станции Усмань. Слышались приказы командиров. По настилам съезжали с платформ «катюши». Мощные автомобили несли на своих спинах зачехленные установки. Расчеты занимали места на машинах.

Здесь не нужны были лишние слова и рассуждения. Здесь начиналась война, и все понимали друг друга с полуслова.

Я сидел в кабине вместе с капитаном Голубевым. Его повысили в звании и назначили, командиром дивизиона. Мне просто повезло, что я попал к нему.

Капитан напряженно вглядывался в темноту.

Машины одна за одной двигались на запад к линии фронта, нащупывая дорогу тонкими, как стрелы, лучами света. Впереди вспыхивали яркие зарницы, доносился гул, похожий на раскаты весеннего грома. С каждой минутой фронт приближался.

Слово «война» для меня и моих сверстников всегда было где-то рядом. Мы, мальчишки, слышали это слово по радио, в кино, дома так часто, что просто не могли жить без него.

Мы превратили наши пресненские дворы в поля сражений. Если мы ловили «шпиона» с соседнего двора, то тут же объявляли войну. Нашими снарядами были куски глины, а зимой снежки.

Теперь я все это вспоминаю, конечно, с улыбкой. Я слышу, как грохочут настоящие пушки и от грохота содрогается земля.

Я начальник разведки. У меня взвод бойцов. Правда, в нем всего восемь человек. Но ничего, скоро должны дать еще из пополнения.

Нам приказано до рассвета разместить матчасть в лесу, замаскировать ее. Завтра утром определим огневые позиции, и тогда берегитесь, фрицы!

Я вылез из кабины на подножку. Машины, будто прицепленные друг к другу, шли ровной колонной. В голове колонны «виллис» командира полка майора Соколова. Где-то впереди со своим взводом ехал Вовка.

— Денисов! — негромко позвал меня капитан. — Не отстают наши?

— Все в порядке, товарищ капитан, — отрапортовал я. — Машины идут на заданной дистанции.

Мы мчались к фронту. Теплый ветер напирал мне в грудь, залезал в уши, ноздри, и от этого в душе моей росла военная лихость. Запеть бы… «Эх, тачанка, ростовчанка, наша гордость и краса».

Я видел, как машина майора свернула с дороги в лес. «Катюши» тоже поворачивают, и лучи фар будто режут деревья под самый корень.

|

И опять вполголоса звучит команда. В напряженной тишине рычат мощные моторы. Уже зазвенели топоры. Долой лишние сучки с деревьев, долой, деревья, которые мешают поставить машины! Сейчас мы хозяева в этом лесу…

Наш дивизион первым кончил маскировку. Ведь нами командовал капитан Голубев. Засучив рукава, он помогал бойцам валить деревья, обрубал сучки, натягивал сетки. Он сам садился за руль и ловко разворачивал машину. Он все умел и делал это лихо, как там, в училище.

Наконец он оправил гимнастерку и, подойдя к командиру полка, четко стукнув каблуками, отрапортовал:

— Маскировка матчасти триста восемьдесят шестого дивизиона закончена.

Майор Соколов осматривал нашу работу. Я шел рядом и видел, как улыбался Голубев. Эта улыбка меня, признаться, удивила: капитан радовался как мальчишка, хоть ему уже двадцать семь!

— Молодцы! — сказал командир полка, — Отдыхайте!

Я разыскал Вовку. Его взвод тоже закончил работу. Мы набросали на землю еловых сучков и легли. Приятно пахло свежей хвоей.

В тишине ночи был слышен гул войны. Он доносился до нас не только по воздуху: от него содрогалась земля, на которой мы лежали. Я смотрел на небо. Сквозь ветви деревьев проглядывали звезды. Может быть, оттого, что там, за линией фронта, алел горизонт, звезды не имели привычного голубоватого цвета. Они поблекли и в этом новом цвете выглядели грустно.

— Начштаба мне письмо от Нины передал, — сказал Вовка и вынул из кармана исписанный лист бумаги.

Я был наполнен ощущением фронта, к которому так стремился, и ничто другое в данную минуту для меня не существовало. А Вовка лез опять ко мне со своими сентиментальными мыслями.

— Хочешь, я тебе прочитаю? — сказал он.

— Сейчас темно!

— Я его почти на память знаю.

— Когда это ты успел выучить?

— Пока в машине ехал, — ответил Вовка и, не спрашивая моего согласия, тихо начал:

«Здравствуй, Вова! Я получила твое письмо, и не представляешь, как обрадовалась. От счастья я даже плясала перед девчонками из общежития, и они сказали, что я сумасшедшая.

Значит, есть на небе бог, ну не бог, так звезда такая, которая людям добром светит. Я не верила, что получу от тебя письмо. Ну мало ли бывает встреч на перекрестках?

Твое письмо я читаю, читаю и начитаться не могу. Каждая строчка до самого сердца дотрагивается.

Ой, Вова, как я хочу поскорее попасть на фронт! Я все для этого делаю. Учусь хорошо. По стрельбе из винтовки среди девушек первое место занимаю. Сначала у меня не выходило. А теперь приловчилась. Я смотрю на мишень и представляю там фашистскую рожу. Руки у меня дрожать перестают и винтовка не качается.

Мои мысли с тобой на фронте. Неужели мы с тобой никогда не встретимся? Я все время отгоняю от себя такую мысль потому, что от нее мне страшно.

С фронта, конечно, писать трудно. Но, может, найдешь минутку, опиши все как есть. Как воюешь, как по фрицам стреляешь. До свидания. Нина».

Я не знал, что сказать другу.

— Ты не ответил Галке? — спросил Вовка.

— Нет.

— Не понимаю тебя.

— Как можно меня понять?! — возмущенно ответил я. — Мы на фронт приехали. Завтра в бой вступаем. А ты на память письмецо зазубриваешь. О девчонке нюни распускаешь.

— Ты не прав, Коля! Если мы приехали воевать, значит, мы не люди, значит, нам все человеческое чуждо, например, любовь? Значит, мы в скотов превращаемся? Так, что ли? Убивать, громить, и все…

— Я не говорю, что в скотов превращаться надо. А убивать надо. Если ты его не убьешь, он тебя убьет. Война!

— Война, конечно, — произнес Вовка. — Но даже на войне у человека должна быть какая-то ниточка к другой жизни, какая-то мечта, которая согревает.

— Все это расслабляет, отвлекает от главного, — сказал я. — Вот свернем шею фашистам, тогда…

Вовка больше не отвечал мне.

«Недопонимает критического момента, в котором мы находимся», — подумал я и не стал больше спорить с другом. Я смотрел на звезды. Мне вспоминалась мать в черном заводском халате, с сумкой из-под противогаза. Вспоминался Генка, белые кресты на окнах московских домов…

…По пути с нами в казармы Генка спросил Вовку:

— Вова, я похож на Николая? Заметно, что я его брат?

— Конечно, — ответил Вовка. — Только у тебя нос чуть пошире.

— Скажи, Коль, — дернул меня за рукав Генка, — из миномета можно стрелять через дом? Поставить миномет около скамейки и шарахнуть по второму корпусу?

— Можно! — ответил я.

— Не видно будет, куда стреляешь?

— На крышу надо наблюдателя посадить. Будет корректировать.

— Как?

— По телефону.

— А-а! Значит, еще телефон нужен. А ребята о телефоне не знают…

Ах, Генка, Генка! Как ему нравилось идти с нами по улице! Мы отдавали честь старшим по званию, и Генка опускал руки по швам, и лицо его принимало серьезное выражение.

Когда нас приветствовали красноармейцы, Генка не верил глазам, Он глядел по сторонам, оборачивался назад, но других командиров, кроме нас, не обнаруживал. И все же поверить, что это именно нам отдавали честь солдаты, было, свыше его сил.

Нам и самим-то все это было удивительно. Ведь только год назад мы бегали по дворам, лазали через заборы, играли с девчонками в палочку-выручалочку. А теперь нам честь отдают.

Подойдя к нашим казармам, я взял у Генки бидон… Честно говоря, мне не очень удобно было идти с ним в руках через весь двор. Но как только я вспоминал выражение лица Генки, когда он собирал крошки в буфете, моя решимость увеличивалась.

— У меня тут мать и брат, — сказал я повару и почувствовал, что краснею. — Мою порцию положите сюда в бидон.

Повар взял бидон, подмигнул мне — «дескать, все понятно» — и в одну секунду наполнил до краев гречневой кашей с мясом. Сверху положил кусок масла.

Краска еще больше залила лицо. Я не знал, как благодарить повара. А он стоял, улыбался и подмигивал…

— Принес! — крикнул Генка, когда я появился с бидоном.

Он тут же ковырнул пальцем масло и вытащил кусок мяса.

— Ехать знаешь как? — спросил я.

— В любой конец города без билета! — ответил Генка.

— Вот тебе рубль, на трамвай.

— Хорошо иметь богатого братца! — сказал Генка и, обтерев правую руку о штаны, стал прощаться. — Может, ты еще приедешь домой?

— Может.

— А если нет, то ты их там, гадов, бей крепче. Эх, не вовремя я родился! Мне бы постарше быть, я бы им показал!

— Ты за мамой присматривай, — сказал я, — помогай ей. И не кидай больше пианино вниз.

— Думаешь, так просто еще такое пианино найти?

Я обнял Генку и, когда он пошел к остановке, смотрел ему вслед. Он шел, крепко держа в руке бидон с кашей. Мне так хотелось, чтобы он повернулся и помахал мне рукой. Я не знаю зачем. Я ничего не загадывал. Просто хотелось. А он шел и не оборачивался.

И уже у самой трамвайной остановки он повернулся. Увидев меня, он радостно помахал рукой, поднял бидон над головой и звонко крикнул:

— До свидания!

…Небо уже светлело. Исчезали ночные звезды. Даже гром войны, казалось, поутих в эту прекрасную минуту рассвета. Мне отчетливо представился пионерский лагерь в Успенском. Мы жили тогда в брезентовых палатках в лесу. Так же пробивалось по утрам сквозь ветви солнце, так же пахло хвоей. Казалось, сейчас затрубит горн, и все мы весело, наперегонки побежим к Москве-реке и будем бултыхаться в прозрачной воде, доставая со дна золотой песок.

В эту минуту над лесом разнесся рев снаряда, и воздух полоснуло резким взрывом. Посыпались сучки с деревьев. Люди вскакивали со своих мест и не сразу понимали, что происходит. Неподалеку от нас разорвался второй снаряд, третий. Огромная сосна, вздрогнув, чуть покачнулась, а потом стала плавно падать, набирая скорость, ломая ветви соседних деревьев, разрывая маскировочные сетки.

Мы с Вовкой выскочили на опушку леса. Фашистские снаряды продолжали лететь. Мы слышали их раздирающий душу звук. Впереди мелькнула фигура капитана Голубева.

— Товарищ комдив! — крикнул я.

Голубев обернулся.

— Я к командиру полка! — крикнул он на бегу.

— Мы с вами! — в один голос сказали мы с Вовкой и побежали вслед за капитаном.

Над нами пролетел снаряд. Какой сумасшедший звук! Рев урагана, сирены, вой шакала — все слилось в нем. Оглушительный взрыв раздался неподалеку от нас. И еще не успел затихнуть, как мы услышали вой следующего снаряда.

— Ложись! — крикнул Вовка и бросился в кювет налево.

Я прыгнул следом за Вовкой, а капитан скрылся в кювете направо.

Рев снаряда застелил небо, лес, дорогу… Земля содрогнулась, и стало тихо, как бывает в деревне в знойный летний полдень.

Мы стряхнули с себя землю и выглянули из кювета. На той стороне дороги, где укрылся капитан, зияла огромная воронка. В один миг мы оказались у края ее. Мягкая земля оседала под ногами и терпко пахла.

Вовка снял с головы каску и стал лихорадочно откидывать ею влажный песок. Мы уже не слышали свиста снарядов и их разрывов. Где-то стонали раненые, а мы копали. Пот заливал глаза.

«Мы не можем перекопать все эти тонны земли», — подумал я в отчаянии.

А Вовка не переставал работать. И взгляд его говорил, что, если нужно, он один может перекопать всю эту землю.

Я копал и думал, что я слабее Вовки. Мышцы у меня крепче, но, наверное, у человека есть еще какая-то сила, которую глазом не увидишь.

Вдруг моя каска уперлась во что-то твердое.

— Рука! — крикнул я Вовке.

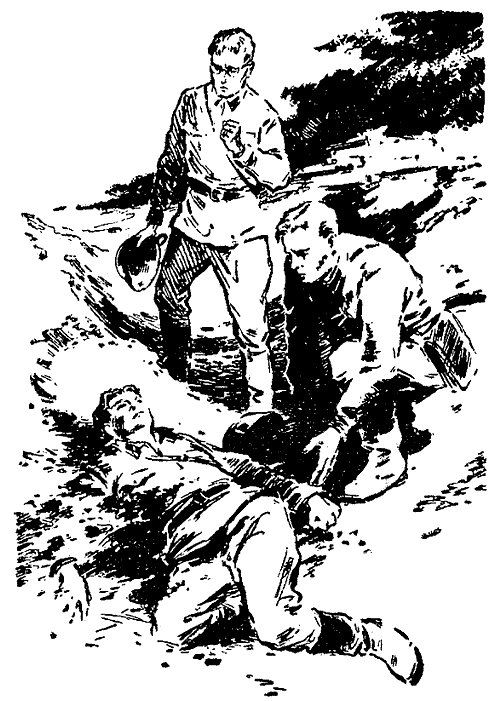

Через минуту мы расчистили комдива от земли.

Он лежал лицом вверх. Его белые, как лен, вьющиеся волосы рассыпались на лбу. Открытый рот был забит песком, и только несколько белых, как жемчуг, зубов проглядывали из-под него. Глаза его смотрели непонятно куда и зачем.

Я опустился на мягкую землю рядом с капитаном и вдруг почувствовал усталость. Она внезапно разлилась по телу, сковала руки, ноги, притупила мозг.

Я смотрел на капитана и, казалось, ощущал, как холодеет его тело.

|

Мне захотелось кричать. Не может из такого человека уйти жизнь! Он же сильнее нас, он стреляет метче каждого, он скачет на лошади лучше всех, он воевал на озере Хасан!

Но я сидел и молчал. Не было сил поднять руку, шевельнуть языком. Я лишь повторял про себя: «Как же так, товарищ комдив? Ведь только сейчас вы улыбались, говорили: «Завтра мы ему покажем, гаду!..»

Подошел майор Соколов.

Он снял фуражку, наклонился и пальцами закрыл комдиву глаза. Подошедшие солдаты подняли труп и унесли.

Я по-прежнему сидел и смотрел на мягкую землю, где отчетливо был виден оставленный телом капитана след.

«Как же так? — повторял я один и тот же вопрос. — Как же так?»

Неподалеку от меня, по-детски всхлипывая, безудержно плакал Вовка.

«Виллис» остановился у большого щита с надписью: «Дорога простреливается». Майор Соколов первым вылез из машины, следом за ним вышли и мы с Вовкой.

Отсюда уже виден противоположный высокий берег реки Воронеж, где обосновались гитлеровцы. У наших на том берегу лишь небольшой кусок земли около дамбы. Стоят там насмерть.

С высокого берега противнику хорошо видна местность вокруг. Нам с Вовкой труднее. Огромная пойма на нашей стороне реки. Кое-где одноэтажные домики и среди них только одно высокое здание. Майор указывает на него, и мы, прячась за полуразрушенные заборы, устремляемся к подъезду этого дома.

Сегодня мы, два начальника дивизионных разведок, в первый раз у линии фронта. Наша задача — рекогносцировка местности. Задача ответственная, и, может быть, поэтому нас сопровождает сам командир полка.

Двери всех домов раскрыты настежь. Ветер носит по земле обрывки бумаг. И только они кажутся живыми среди этого безжизненного царства. Бумажки летят, переворачиваясь в воздухе, падают и снова поднимаются вверх.

Мы входим в подъезд пятиэтажного дома. Все здесь носит следы поспешного бегства. На лестничной площадке швейная машина, тут же детская кукла с закрывающимися глазами.

Поднимаемся на чердак, устанавливаем в слуховом окне стереотрубу. Первым смотрит майор. Смотрит долго, осторожно двигая трубу из стороны в сторону, чуть поднимая и опуская. Потом отрывается от окуляров, раскладывает карту и, пригласив нас, начинает наносить на нее точки будущих огневых позиций. Для гвардейских минометов огневые позиции — это дело номер один. «Катюши» воюют по-особенному. Установки выезжают на огневые позиции, дают залп по цели и быстро уезжают, пока противник не успел открыть ответный огонь. Нам нужны такие позиции, чтобы было удобно подъехать и в считанные минуты уехать.

Мы с Вовкой поставили крестики на своих картах и стали поочередно смотреть в стереотрубу. Два глаза, усиленные во много раз, хорошо видят все, что происходит на противоположном берегу. Город весь в развалинах, ни одного целого кирпичного здания, только мрачно выделяются остовы разрушенных церквей. Вот из полуподвала одного здания вылезли несколько фашистов, в касках, с засученными рукавами. Они подошли к грузовику, сели в кузов и уехали.

Перед нашим домом послышался разрыв мины. Следующая разорвалась позади дома. На артиллерийском языке это называется «вилкой».

— Вниз! — скомандовал майор.

Вовка схватил стереотрубу вместе с треногой. Мы побежали по лестнице и прямо влетели в раскрытую дверь какой-то квартиры на первом этаже. Сразу несколько мин ударили по крыше. Дом содрогнулся. И даже здесь, на первом этаже, с потолка посыпалась штукатурка.

— Как же они узнали? — спросил Вовка.

— Засекли блеск стекол стереотрубы, — ответил майор.

Он разложил на обеденном столе карту. Мы присели вокруг.

Все это выглядело очень по-домашнему. Над столом большой матерчатый абажур розового цвета. У стены буфет и в нем чашки с цветочками. Бери и устраивай чаепитие. В соседней комнате кровати. На них подушки и одеяла. Ложись и отдыхай.

В этой домашней обстановке майор выглядел не таким суровым, как всегда. Он больше был похож на приветливого хозяина, к которому пришли гости.

Тонким пунктиром он наносил на карте дорогу, по которой должны двигаться ночью «катюши».

Эти линии мы перенесли на свои карты и отправились проверять подъездные пути на местности. Майор сказал, что будет ждать нас здесь, но сам опять полез на чердак и оттуда в бинокль продолжал рассматривать противоположный берег.

Мы с Вовкой вышли из подъезда, кивнули друг другу и пошли каждый своей дорогой.

Я поглядывал на карту, аккуратно уложенную в планшетке, и пошел точно по заданному маршруту, стараясь запомнить каждый поворот. Передвигаться приходилось перебежками, а в одном месте даже ползком.

Огневая позиция нашего дивизиона пришлась между двух одноэтажных домиков в скверике, где еще сохранилась клумба с алыми россыпями гвоздики. Я пометил места для каждой установки, прикинул на глаз, где можно вырыть окопчики для расчетов. Потом сорвал несколько гвоздик: все равно сегодня ночью они будут втоптаны в землю.

Когда я вернулся в дом, майор и Вовка уже сидели за столом.

Майор усмехнулся, увидев меня с цветами. А Вовке, видно, они понравились. Он взял в буфете вазочку и дал ее мне.

…Вся жизнь полка в этот день была подчинена будущей ночной операции. Это наш первый залп по фашистам. Командиры проверяли матчасть, шоферы готовили машины, а я снова сверял маршрут по карте, закрыв глаза, и еще раз пытался увидеть дорогу, дом, за которым надо повернуть налево, скверик с клумбой.

К вечеру в распоряжении дивизиона появился новый командир вместо Голубева.

— Капитан Савельев, — отрекомендовался он.

Ростом он был невысок. В плечах широкий, квадратная голова на короткой шее. Глаза как щелки.

Я вспомнил улыбку Голубева. Даже на его мертвом лице была эта улыбка. Глаза были закрыты, а на губах улыбка.

— Маршрут проверен? — строго спросил меня новый командир.

— Так точно!

— Выступаем в двадцать три ноль-ноль! Учтите, на вас большая ответственность.

— Слушаюсь! — я приложил руку к козырьку.

Не люблю, когда мне говорят об ответственности. Капитан Голубев не сказал бы так. Он улыбнулся бы, похлопал меня по плечу и произнес: «Все будет в порядке, лейтенант!»

Савельев еще постоял около меня, как будто намереваясь что-то сказать, но не сказал. В глазах у него была какая-то замкнутость. Все, что у него там внутри делалось, наружу не проскакивало. А у Голубева взгляд был открытый, и в глазах вся душа — от первой до последней строчки.

Капитан ушел, а я подсел к Вовке.

— Волнуешься? — спросил я.

— Я пытаюсь о чем-нибудь думать, — ответил Вовка. — Как всегда на экзаменах делал. Ведь оттого, что волнуешься, лучше не будет и уверенности не прибавится.

— Но ты понимаешь… Малейшая ошибка!..

— Понимаю, — спокойно сказал Вовка. — Мой отец как-то рассказывал, что он был на военном заводе и видел человека, который носит со склада в цех нитроглицерин. От малейшего сотрясения нитроглицерин может взорваться. Если бы этот человек думал, что он споткнется и упадет, разве он донес бы?

Железная логика у моего приятеля, хоть гвозди заколачивай!

Мы увидели майора, вскочили, но командир полка по-дружески взял нас за руки и усадил рядом с собой.

— Как настроение? — спросил он.

— Все в порядке, — ответил я за двоих.

Майор сказал:

— Знаю, волнуетесь. Я тоже волнуюсь.

Когда я услышал эти слова, у меня стало спокойнее, на душе.

…За несколько минут до выступления в лесу, где мы расположились, все пришло в движение. Бойцы отвязывали маскировочные сетки, шоферы заводили моторы. Сняты чехлы с установок. Длинные серебристые снаряды осторожно надвигаются на направляющие рельсы. Все это делается четко, без лишнего шума.

На дорогу выехал «виллис» командира полка, за ним выстроились машины восемьдесят пятого дивизиона, в хвост им встали мы.

Капитан Савельев сидел в кабине машины, а я стоял на подножке. Отсюда лучше видно в темноте. Машины тронулись. И опять теплый августовский ветер напирал мне в грудь.

Вот развилка дороги, где стоит регулировщица. Она очистила для нас путь. Секретное оружие мчится на огневые позиции.

— Правее! — крикнул я шоферу.

«Надо было стоять на той подножке, где шофер, а не на этой», — подумал я, но перелезать было поздно.

«Этот дом помню! Верно едем!» — шептал я и смотрел в темноту до боли в глазах.

— Стой! — закричал я, узнав тот самый дом, где нужно поворачивать налево.

Шофер резко тормознул, идущая сзади машина тоже скрипнула тормозами.

Капитан бросил на меня сердитый взгляд.

— Налево, — повторил я.

— Заблудился, что ли? — крикнул Савельев.

Машина повернула. Ее колеса врезались в скамейку. Треснула доска. Я спрыгнул с подножки. Правое переднее колесо проехало по клумбе.

«Катюши» заняли свои позиции, и я отер пот со лба.

Послышалась команда капитана:

— Укрепить установки! Вырыть окопы!

Капитан обошел машину вокруг, осмотрел ее.

— Чтобы это было в последний раз, — сказал он строго. — Разведчик должен быть уверен в каждом шаге. Одна ошибка может грозить знаешь чем…

— Понимаю, — сказал я и опять вспомнил капитана Голубева.

Командиры установок докладывали о готовности.

Мы с капитаном проверили квадрат цели, снова рассчитали расстояние, прицел, площадь поражения.

Расчеты у орудий. Проверен каждый снаряд. На лобовое стекло машины опущена броня с небольшой щелью, чтобы шофер мог видеть дорогу, когда будет покидать огневую.

— Прицел! — кричит капитан, и слова его как эхо повторяют комбаты и взводные.

— Все в укрытие! — звучит команда.

— Все в укрытие! — повторяют другие голоса.

Расчеты скрываются в окопчиках. Командиры установок и шоферы лезут в кабины. Командиры берутся за ручку пуска. Шоферы включают зажигание.

— Огонь! — кричит капитан.

Словно молния вырывается огонь из сопла снаряда и уносит его в ночное небо. Один, второй, третий…

Снаряды летят к цели, и десятки огненных точек прошивают черное ночное небо.

Как только с направляющего рельса слетел последний снаряд, расчеты бросились к машинам. Подняты крепления. Враг, конечно, засек огневые позиции и сейчас же ответит ударом.

Наши снаряды рвутся в городе, Кажется, что это яркий фейерверк взлетает в ночное небо. Ракетные снаряды громят врага, а не сгоревшие до конца пороховые шашки заряда летят в воздух и там рассыпаются на мелкие пылающие искры, которые медленно опускаются на головы фашистов.

— Ты что, в парк культуры приехал? — резко дергает меня за рукав капитан Савельев и бросается к машине.

На ходу я вспрыгиваю на подножку.

— Налево! — кричу я, и машина несется налево.

Еще один поворот у трехэтажного дома. Теплый ветер бьет в лицо.

На немецкой стороне завыли шестиствольные минометы, которые наши бойцы почему-то называют «ванюшами». Мины ударили по нашим огневым позициям. Но нас там уже нет.

Мы выезжаем на шоссе. Я по-прежнему стою на подножке, смотрю вперед на дорогу и радуюсь встречному ветру.

Наверное, тому, кто не был на войне, она кажется полной таинства, романтики и загадочности. А на самом деле к войне привыкаешь. Бегут один за другим дни, и в них есть свой порядок и даже привычная обыденность.

Ну что из того, если над головой летит снаряд? Очень скоро я научился по звуку определять, где этот снаряд упадет. И конечно, уже не пригибался без нужды и не плюхался в грязный кювет с закрытыми глазами. Я знал, на какой высоте должны лететь самолеты, если собираются бомбить нас; мог точно выбрать место для огневых позиций и запомнить дорогу к ним. Словом, не боги горшки обжигают.

Мы давали залпы днем и ночью. И ведь придумал же кто-то назвать наше грозное оружие таким ласковым именем — «катюша»!

Чтобы связь наших «катюш» с пехотой была еще крепче, каждый минометный дивизион был придан пехотному полку.

— Вот какой приказ, — сказал мне однажды капитан Савельев, — отправляйся прямо на НП командира пехотного полка. Там будешь определять, цели и — по телефону сообщать координаты. Дело ответственное!

— Понимаю, — сказал я.

«Почему он мне все время об ответственности говорит?»

— Конечно, там, на передовой, поосторожней будь, — добавил капитан. — Сам знаешь, передовая, с врагом нос к носу!

— Вы не знаете, — спросил я, — лейтенант Берзалин тоже на передовую пойдет?

— Все начразведок там будут. На самом переднем крае, — капитан улыбнулся.

На том и кончился наш разговор. А вечером я топал на передний край, за реку. Туда ходят только ночью. Ночью отправляют подкрепление и еду, ночью выносят оттуда раненых.

Я шел за поварами тридцать пятого пехотного полка. Дорогу они хорошо знают. Каждую ночь за едой в тыл ходят и обратно на передовую возвращаются. Правда, дорога тут одна, через мостик. И конечно, она простреливается противником с высокого берега…

Но пока до мостика далеко. Впереди шагают повара, за ними человек шесть молодых ребят из пополнения, а сзади мои бойцы: сержант Уткин, рядовой Попов и Юрка. Теперь в моем разведвзводе восемнадцать человек, а взять нужно было, как сказал капитан, двоих-троих для того, чтобы телефонную связь наладили и охраняли ее.

Поначалу во взводе меня не очень признавали пожилые красноармейцы. В глазах у них было: «Какой ты командир, молодо-зелено!»

Но потом это недоверие исчезло. Задания я выполнял точно, трусости за мной замечено не было. Единственно, что не научился делать, — водку пить. Выпить, конечно, я могу, но не хочется. А на мою долю каждый день по сто граммов выдают. Бойцы между собой делят. Правда, в долгу не остаются. Они узнали, что я люблю помидоры. Километрах в шести от нас в пойме на нейтральной полосе было помидорное поле. И вот сегодня утром сержант Уткин прихватил с собой Попова и Шустова, и они пошли за помидорами. «Вы, братцы, не стреляйте, — сказали они пехотинцам, — мы за помидорами. Командир у нас их любит».

— Валяй, — сказала пехота, и ребята поползли. Ползут, а руками по кустам шарят, помидоры тихонько отрывают.

Вдруг Уткин слышит впереди чье-то дыхание. «Это ты, Иван?» — шепнул Уткин и услышал, как кто-то метнулся в сторону.

Сержант громко выругался, прополз еще метра три и наткнулся на ведро с помидорами. Немец оставил.

Когда я вернулся от капитана Савельева, эти помидоры горели красным кумачом на столе, рядом на газете — щепотка соли и черный хлеб. Я ел помидоры, захлебываясь соком, и думал, кого же мне взять с собой.

В первую очередь, конечно, Уткина. Он был на передовой и в разведку не раз ходил. Парень веселый и ловкий. Внешне, конечно, природа его не очень одарила. Глаза близко посажены, нос длинный. Но он в общем не унывает.

Я взглянул на Прохорова, Умничкова, Шустова.

Попова я возьму точно. Сильнее его никого во взводе нет. Руки как грабли. Плечи в две сажени.

Попов по-крестьянски молчалив. Слушает он обычно людей внимательно. На его изъеденном оспой лице то соберутся морщинки в добродушной улыбке, то застынут в раздумье. Когда он рядом, то увереннее чувствуешь себя.

И еще я решил взять Юрку. Он совсем мальчишка, хотя старше меня на год. Юрка прибыл неделю назад с последним пополнением. Никто его всерьез до сих пор не принимает. Бойцы даже фамилии его толком не знают. Все просто зовут Юркой.

«Пусть на переднем крае потолкается, — решил я. — Вернется во взвод, по-другому к нему относиться будут».

Юрка, Попов и Уткин идут сейчас следом за мной.

Все слышнее звуки фронта: одиночные выстрелы и пулеметные очереди, длинные и короткие, минутная пауза, и снова глухой стук пулемета.

Впереди в темноте послышались чьи-то голоса. Но повара идут по-прежнему уверенно, не останавливаясь. Видно, эти голоса им привычны.

В темноте забелели бинты.

— Дай закурить, браток, — послышался хриплый голос раненого, — хоть на одну затяжечку.

Уткин остановился и вынул кисет. Бинты покрывали руку, плечо и грудь бойца. Два больших глаза горели на его обескровленном лице. Уткин крутил цигарку, а мимо нас медленно, опираясь друг на друга, держа доски вместо костылей, брели раненые.

— Спасибо, браток, — сказал раненый и взял цигарку.

Он пошел догонять своих, затягиваясь на ходу, и вскоре скрылся в ночи. Я подумал, что эти люди похожи на привидения. Мелькнули, и нет их. И никогда не встречу их больше. Война мне представилась в образе чудовища, которое высасывает кровь людей. Молодые, розовощекие парни идут к передовой. И очень скоро бредут обратно по ночной тропе в тыл, как привидения — обескровленные и обмотанные бинтами.

А навстречу им опять шагают здоровые парни. И так будет до тех пор, пока не сдохнет это отвратительное чудовище — война.

Повара придержали шаг, и я увидел отблеск воды. Через речку — неширокий, в две доски, пешеходный мостик. Может быть, когда-нибудь сюда приходили женщины стирать белье и весело перекликались здесь во время работы.

Сейчас затаенная тишина разливается вокруг.

Первый повар осторожно вступил на мостик. Он шел так, будто доски под ним вот-вот провалятся. Дойдя до середины, повар вдруг побежал. Мостик раскачивался из стороны в сторону.

Очень быстро перебежал на тот берег второй повар.

Третий шел на цыпочках. Будто он подходил к двери спальни, боясь разбудить кого-то. Это было похоже на цирковое представление. И зачем он так шел?

Когда повар был на середине, с берега ударил пулемет. Его трассирующие пули, как белая нитка, протянулись к мостику. Повар повалился в воду, а пулемет продолжал глухо стучать.

Не успели мы сообразить, что к чему, как наш Юрка сбросил с плеча полевой телефон, нырнул в воду и вскоре вытащил на берег повара вместе с его термосом.

Повар сел на берегу, снял сапоги и вылил из них воду.

— Завсегда этот гад стреляет по мостику, — сказал повар. — Вчерась Мишка нырял — сегодня я. И не угадаешь: то молчит, молчит гад, то как начнет палить. На мостике никого нет, а он все одно стреляет. И патронов ему, гаду, не жалко.

Как только смолк пулемет, я решил идти. Я затаился около куста. Пробегу или не пробегу? А может, немец сидит у пулемета, смотрит в прорезь прицела и держит палец на гашетке?

Я делаю один шаг к мостику, второй и бегу, стараясь не греметь сапогами. Тело сжато страхом, оно, как пружина, ждет удара.

«Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь…» — считаю я про себя, чтобы не так страшно было. Ноги почувствовали землю. Пробежав два шага, я бросаюсь под куст. Я хватаю воздух раскрытым ртом, снимаю каску, по лицу бегут струйки холодного пота.

Теперь по мостику бежит Уткин. Бежит хитро, какими-то рывками, два шага сделает — остановится на мгновенье, и снова рывок. Пулемет молчит.

Потом на мостик вступает Попов. Он идет спокойно, как ходят люди по мирной земле. Может быть, ему не хочется бежать потому, что очень будут громыхать его сапоги или ему наплевать на немца и его пулемет.

Юрка перебежал по-мальчишески легко и беззаботно.

На мостик вновь вступил третий повар. Стоило ему сделать несколько шагов, как снова застрочил пулемет.

— Ну, зараза, — услышал я возле себя голос первого повара. — Невезучий он, черт. Того гляди еще утопит термос со щами!

Пулемет строчил. Повар, поверив в свою невезучесть, полез в воду и стал переправляться через речку вплавь. Может быть, и не смешно все это было, но мы улыбались.

Повар плыл, громко фыркая и поглядывая на высокий берег. Пулемет молчал. Можно было бы перейти мостик уже раза три туда и назад, а он все плыл, и мы продолжали улыбаться.

Наконец повар вылез на берег.

— Федьк! — позвал неудачника его приятель. — Жив?

— Жив!

— Наверное, щи-то совсем остудил?

Тот не ответил, и больше мы ни о чем не говорили. Мы шли туда, где была передовая, где наши войска и противника разделяло расстояние в несколько десятков метров.

Повара довели нас до хода сообщения.

— Валяйте прямо, — сказали они нам, — а там спросите, где землянка командира полка.

В землянке командира полка горела керосиновая лампа. Подполковник сидел за столом и пил чай.

— Заходи, гвардеец, — сказал он. — Чайку хочешь?

Я сел за стол и покраснел. Сам не знаю почему. Может, потому, что командир полка говорил со мной как с равным, или потому, что необычным мне показалось предложение выпить чайку на передовой.

— Держимся, — сказал подполковник, наливая мне в кружку чай. — Уже второй месяц держимся на этом пятачке. Чего они тут против нас не делают! По восемь раз в день в атаку ходят. А мы держимся. Справа еще один полк есть. Только название — полк. Дай бог батальон насчитаешь, А пополнение присылают, сам видел, по нескольку человек. Да ты пей чай, сахар клади.

Я пододвинул кружку и положил сахар.

— Здорово работают ваши «катюши», — сказал подполковник. — Как только фрицы их услышат, штаны мокрые. Боятся до смерти. Снарядов-то достаточно привезли? — спросил подполковник.

— Есть.

— Это хорошо! Да ты пей чай.

Я выпил. И опять смущенно молчал.

— Чувствуй себя как дома, — сказал подполковник. — Народ у нас в пехоте, сам знаешь, простой.

Подполковник еще налил себе чаю в большую чашку с красными цветочками.

В землянке у него было уютно. У стены железная кровать. Трофейная спиртовка, в которой нежно-голубым огоньком горели квадратики сухого спирта. У кровати на тумбочке какие-то книги и журналы. Мне показалось это странным:. «Неужели здесь, на передовой, книжки читают?»

Над кроватью висела небольшая фотография в рамочке. Женщина, и на коленях у нее мальчик лет восьми.

— Это мои, — сказал подполковник, отхлебывая чай. — В Саратове живут, сын — Андрейка — первый класс кончил.

Хмурое и усталое лицо подполковника посветлело.

— Сынишка, наверное, сейчас змеи клеит, на пруду рыбу ловит. А ты сам-то откуда?

— Из Москвы.

— Москва… — протянул подполковник. — В академии там учился. В Большой театр ходил, в Третьяковскую галерею. Теперь это как в сказке. Но когда мы им, сволочам, сломаем шею, все будет как прежде.

Подполковник отхлебнул чая.

— Я тут не один из Москвы, — смущенно начал я. — У меня друг, лейтенант Берзалин, тоже начальник разведки. В соседний полк должен прибыть.

— А у меня в полку ни одного саратовского нет. Из многих городов бойцы, а из Саратова нет. Может, из пополнения саратовский объявится. Когда земляк рядом, как-то повеселее.

— Вы не можете, товарищ подполковник, узнать по телефону: добрался мой друг до места? — попросил я.

— Это мы сейчас! — подполковник покрутил ручку телефонного аппарата.

— Дайте третий! Здоров! Как у тебя? Тихо? Теперь мы с огурцами. Полегче будет. Пришли к тебе огородники? От наших привет передай. До завтра! — и обернулся ко мне: — Прибыл твой друг.

— Далеко от нас?

— Тут все рядом! Завтра сам разберешься. С тобой сколько народа пришло?

— Трое.

— Эй, Жигаркин! — крикнул подполковник, и в дверях появился ординарец. — Тут четверых гвардейцев в большой землянке размести.

И опять подполковник обратился ко мне:

— О делах завтра поговорим. Днем мы фрицу так крепко поддали, что до утра не очухается.

Подполковник пожал мне руку.

В большом погребе под домом люди спали на соломе вповалку. В углу чуть светила керосиновая лампа, напомнившая мне вдруг лампаду, которая висит у деда в деревне.

— Располагайтесь, — сказал Жигаркин и ушел.

Сержант Уткин растолкал двоих, поворошил солому.

Мне не хотелось спать, и я пошел по ходу сообщения. Сегодня это был край нашей земли. Я смотрел в сторону противника. Темнота плотной стеной вставала перед глазами. Но даже в темноте чувствовалось дыхание войны.

На той стороне застучал пулемет, и пули с тонким птичьим свистом пролетели над головой. Я пригнулся и положил на бруствер автомат. Но кругом опять было тихо.

До меня донеслось странное пение. Кто-то хриплым голосом пел на мотив «Сулико»: «А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3…»

— Послушай, дорогой, — послышался голос с грузинским акцентом, — почему ты на такой знаменитый мотив поешь чепуху?

— Он боится алфавит забыть, — сострил кто-то. — Придет домой, — ни бе ни ме.

— Дурак, — ответил хриплый голос. — Я не хочу ни о чем думать.

— Как это плохо. Зачем воюешь тогда? Поставь грудь под пули, и крышка. А я всегда думаю о прекрасном, и даже в этом грязном окопе жизнь мне кажется лучше. Мой дедушка, которому сто пять лет, всегда говорит: «Если идешь по грязной дороге, смотри вверх — на горы, на облака, на голубое небо…»

— Отстань! — грубо оборвал хриплый голос.

И снова послышалось: «А, Б, В, Г, Д, Е…»

Жаль, что Вовки нет. Он нашел бы с грузином общий язык. Он бы с ним поговорил о любви во фронтовой обстановке.

Унылая песнь наводила тоску. Я прошел еще несколько шагов.

— Ты поначалу-то не горячись, — услышал я чей-то негромкий низкий голос. — Пуля дура супротив тех, кто с умом.

Очевидно, опытный солдат поучал молодого.

Я вдруг представил своего отца: бритая голова, как у Котовского, чуть припухшие веки, подбородок с ямочкой посредине.

— Мы володимирские богомазы! — любил говорить отец.

Всегда к нам приезжали люди из деревни, которая затерялась в лесах неподалеку от Суздаля. Приезжал Андрей, Егор, Прасковья, Марфа, Нюрка и Нюшка. Некоторые женщины приезжали что-то купить, другие устраивались учиться на рабфаке. Мужчины же ехали на приработки.

— Ты, Павлушка, возьми нас в бригаду, — просили приезжие. — Может, помнишь. Я ведь родня Панкратовым, а Панкратов-то свояк деду Свистуну. По малярной-то части я работал. Уж ты не сумлевайся.

Отец брал этих людей в свою «Володимирскую бригаду», которая красила стадион «Буревестник», отделывала бывшую булочную Филиппова.

Отец водил меня смотреть, как работает его бригада. В булочной Филиппова не было тогда прилавков. Были строительные леса. Стены делали под мрамор. Лепные украшения на потолке расписывали разными красками…

С той стороны застрочил пулемет. Очереди были короткие, игривые, как будто фриц развлекался. Я пошел в землянку, лег между Уткиным и Поповым, поднял воротник шинели и уснул.

На войне люди не просыпаются сами, по доброй воле. Дома проснешься и минут пять лежишь с открытыми глазами, думаешь: к кому сегодня из ребят сходить, что в школе учителю соврать, как бы поскладнее с химии смотаться и посмотреть «Чапаева» или «Мы из Кронштадта».

— Лейтенант! — орал ошалелым голосом ординарец командира полка. — Спишь тут, понимаешь! А фрицы в атаку идут. К подполковнику бегом!

Я протер глаза. И сразу не понял, во сне это или наяву. Кругом рвалась земля. Снаряды, мины, авиационные бомбы — все обрушилось на нас.

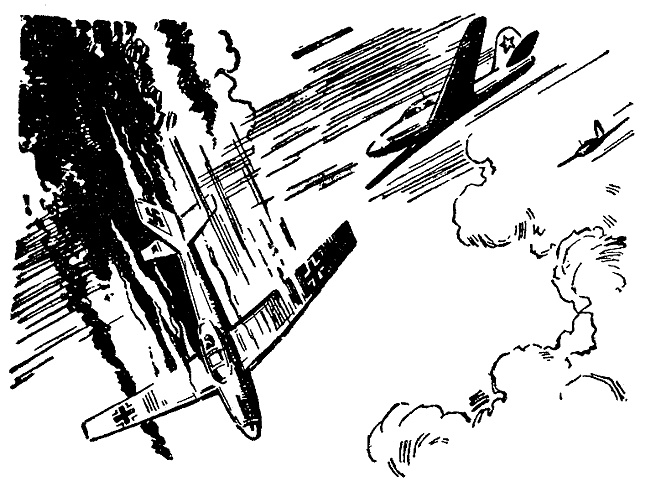

Я побежал по ходу сообщения вслед за ординарцем, поглядывая на небо. Двухмоторные «юнкерсы» входили в пике, включая оглушительные сирены. Видно было, как от них отрывались бомбы. Они увеличивались в размере и с ревом падали на людей, укрепившихся на кусочке этой земли. Откуда-то строчили пулеметы, и воздух был наполнен свистом летящих пуль.

В небе появились два наших истребителя. Кто-то из солдат даже крикнул «ура!». Ястребки нарушили полет пикирующих «юнкерсов». Но тут же прилетели четыре «мессершмитта». Теперь глаза всех бойцов были прикованы к бою наших двух отважных летчиков.

То наши гнались за вражескими истребителями, то вдруг все менялось — «мессершмитты» уходили в пике и тут же возникали позади наших.

Самолеты летали друг за другом с бешеной скоростью. «Ястребки» то проносились над нашими головами, то оказывались над вражескими позициями.

Первым задымил один из «мессершмиттов». И я горячо пожал руку ординарца.

|

Но тут же был подбит наш истребитель. Летчик выбросился с парашютом. Он был не очень далеко от на его переднего края. Я вынул бинокль. Видно было, как летчик тянет стропы, чтобы хоть как-то приблизиться к нам. Сможет или не сможет? Все теперь смотрели только на него.

Не смог! Он опустился на крышу высокого дома на той стороне. Тут же сбросил с себя лямки парашюта и побежал по крыше, видимо, в поисках выхода. Но из слухового окошка уже выползали фашисты с автоматами в руках.

Все это происходило на глазах у нас, у всего переднего края. До крыши этого дома было метров семьсот. Но помочь мы ничем не могли. Летчик выхватил пистолет, убил одного фашиста. Еще несколько выстрелов. Другие фашисты лезли по крыше. Очевидно, хотели захватить летчика живым. Они крались к нему с разных сторон, а мы смотрели — мы, вооруженные автоматами, винтовками, пулеметами. Мы были беспомощны. Это происходило там, у них. Летчик отстреливался, отступая к краю крыши. Еще один выстрел, еще один шаг… Скоро у него кончатся патроны, ему некуда будет отступать, и они схватят его.

Еще выстрел, еще шаг… Наверное, остался последний патрон. Летчик встал на самый край крыши. Глядя в нашу сторону, он что-то крикнул, потом приставил пистолет к виску, выстрелил и повалился вниз с высоты пятого этажа…

— Товарищ лейтенант, — дернул меня за рукав ординарец. — Командир полка ждет.

Опять мы бежали по ходу сообщения, подгоняемые воем сирен пикирующих самолетов. НП командира полка был на втором этаже школы. В маленькую, хорошо замаскированную щель были выставлены глаза стереотрубы.

— Где же ты пропадаешь? — с упреком сказал подполковник. — Сейчас кончится огневая подготовка, они полезут в атаку. Без вашей помощи их не сдержать. Звони своим!

— Двадцать девятый! — крикнул я в полевой телефон и услышал голос командира дивизиона капитана Савельева. — Говорит сорок первый! Нужны огурцы. Покупатели скоро будут.

Капитан ответил, что огурцы готовы. Я положил телефонную трубку.

Лицо подполковника посветлело.

В бинокль было видно, как на той стороне поля гитлеровцы готовятся к атаке.

Я раскрыл планшетку. Водонапорная башня, лощина, ага, вот и поле: квадрат пять А, двадцать шесть.

— Товарищ подполковник, — показал я. — Квадрат пять А, двадцать шесть.

Подполковник провел воображаемую линию сбоку и сверху и кивнул в знак согласия.

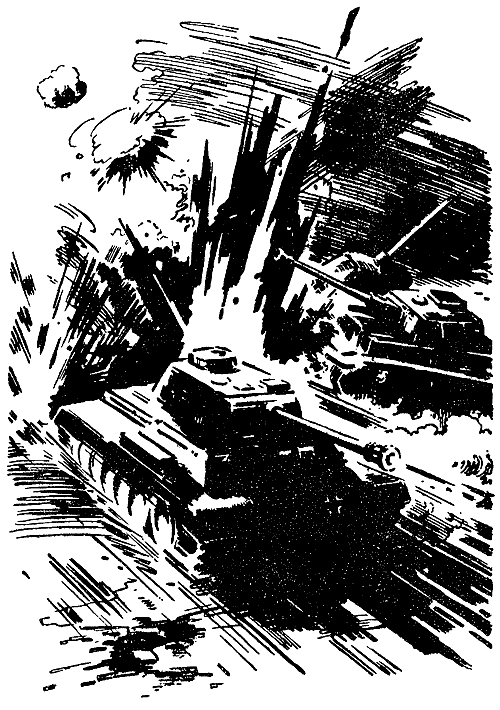

Вражеские танки, тяжело переваливаясь с боку на бок, кланяясь буграм и ямам, пошли в атаку. За ними бежали, пригнувшись, с засученными по локоть рукавами, с черными автоматами в руках солдаты. В их облике было что-то хищное и злое. Да, это не игра в красные и синие! На минутку мне стало страшно. А вдруг наши не устоят, танки сомнут их? И тогда эти хищные люди в касках поднимутся сюда, на наш НП.

Наш передний край, на который было выпущено столько снарядов, столько сброшено бомб, мин, вдруг ожил. Не убили людей эти тонны смертоносного металла. Четыре наших танка Т-34, врытые в землю, открыли огонь по врагу. С разных сторон послышались резкие, как хлопки, выстрелы противотанковых пушек. К ним прибавились залпы противотанковых ружей.

— Пятнадцать, шестнадцать, восемнадцать, — шептали губы подполковника. А вражеские танки все шли и шли, — девятнадцать, двадцать, двадцать один. Лейтенант, — позвал подполковник. — Как только передние танки начнут выбираться на пригорок, нужен залп. Снаряды лягут на всем этом поле. Задние остановятся, передние повернут назад.

Танки катились волнами. Но вот один завертелся на месте как ужаленный.

— Это пятый расчет! — радостно воскликнул подполковник.

И опять он смотрел в стереотрубу, и губы его шептали:

«Двадцать два, двадцать три, Двадцать четыре…»

— Лейтенант, готовься! — приказал подполковник.

Я поднял трубку, еще и еще раз проверил координаты, почему-то вспоминая слова Генки: «А правда, что минометы могут через дом стрелять?»

— Говорит сорок первый! — пересохшей глоткой крикнул я в трубку. — Покупатели явились. Квадрат пять А, двадцать шесть. Повторяю, квадрат пять А, двадцать шесть.

— Квадрат пять А, двадцать шесть, — ответил в трубку капитан Савельев.

— Точно!

— Повторяю, квадрат пять А, двадцать шесть.

— Сейчас ударят, — сказал я подполковнику, чувствуя, как от волнения стали мокрыми ладони.

Подполковник провел воображаемые линии на карте, которые перекрестились на цели. Потом взял бинокль. А гитлеровцы все идут и идут. Новые танки и за ними пехота. И всего только два танка из тридцати подбиты!

И вдруг я услышал знакомые звуки взлетающих реактивных снарядов. Фьють, фьють, фьють! Снаряды приближаются. Словно стая добрых соколов, мчатся один около другого и обрушиваются на этих хищных людей с засученными рукавами и черными автоматами, на их бронированные громадины с противными желтыми крестами на боку.

— Ага! — крикнул подполковник. — Бей их!

Снаряды ложились на землю в шахматном порядке, уничтожая все живое, переворачивая танки, засыпая землей пехоту. Нельзя убежать от этих снарядов.

|

— Повернули, гады! — воскликнул подполковник. — Ага! — Казалось, что подполковник выхватит сейчас пистолет и будет стрелять от радости в потолок.

— Ага! — исступленно кричал он.

Шесть вражеских танков замерли на месте, два загорелись. Когда дым рассеялся, мы увидели — на поле лежит много гитлеровцев, неестественно раскинувших руки и ноги.

— Дай поцелую! — сказал подполковник и, обняв меня, крепко поцеловал в губы.

Зазвенел полевой телефон.

— Шестой слушает, — сказал подполковник. — Спасибо. Накормили огурцами. У них понос начался, домой побежали. Думаю, что сегодня не очухаются. Ваш огородник молодец! Точно врезал. Передаю ему трубку.

— Слушает сорок первый.

— Как дела? — крикнул капитан Савельев, и голос его показался мне родным.

— Потрясающе, товарищ капитан! — ответил я.

— Ну будь! — сказал капитан. — До встречи.

Подполковник отцепил от пояса фляжку и налил себе водки.

Залпом он выпил ее и крякнул. Рукавом обтер рот и закурил.

— Налить? — спросил подполковник.

— Не надо!

— Иногда полезно. Особенно в такие минуты! Сколько гадов угробили.

Кто-то вошел на НП. Я обернулся и увидел Уткина.

— Ну, Уткин, дали мы фашисту по мозгам, — радостно сказал я. — Посмотри в бинокль.

Уткин как-то безразлично взял бинокль.

— Да ты в стереотрубу взгляни, виднее, — предложил подполковник.

Уткин посмотрел и сказал:

— Здорово! Так им и надо, гадам.

Потом обратился ко мне:

— Можно вас на минуточку?

Мы вышли с НП.

— Юрку осколком ранило, — сказал Уткин.

— Тяжело?

— Правую руку оторвало!

— Где он?

— В медсанбате.

Мы быстро шли по ходу сообщения. Красноармейцы, стоявшие у бруствера с оружием в руках, пропускали нас, прижимаясь к стенке окопа.

«Зачем я его взял?» — горько подумал я и не мог найти ответа на вопрос.

Медсанбат расположился в каменном доме, у которого одна стена во время бомбежки была разрушена. На полу, застеленном соломой, лежали раненые. Фельдшер, пожилой человек в очках, метался от одного раненого к другому. Он ловко орудовал ножницами, скальпелем, торопливо заматывал раны бинтами и кричал на сестру, если она не успевала определить, что нужно было подать или взять у него из рук.

Юрка лежал на соломе. Он был бледен. Рядом с ним сидел Попов.

— Юра, — сказал Уткин, — я лейтенанта привел.

Юрка открыл глаза. Как он не похож на того вчерашнего, розовощекого Юрку. Чудовище «война» уже выпила из него кровь.

— Вот как вышло, товарищ лейтенант, — сказал Юрка, пытаясь улыбнуться.

Я не знал, что ответить. Я стоял и смотрел на него.

Потом сказал:

— Ты, Попов, доставь Юрку к нашим.

«Зачем я его взял?» — эти слова снова вонзились в меня. «Дело ответственное», — услышал я слова капитана Савельева. И вдруг впервые неприятные слова капитана возымели смысл. Я понял, что всю свою жизнь я ни за что не отвечал. Я лихорадочно ворошил в памяти события и дела, пытаясь найти в своей жизни что-нибудь «ответственное». Я отвечал на экзаменах. Я отвечал за выпуск стенгазеты в школе… Юрку я мог бы не брать. Попов и Уткин вдвоем могли протянуть телефонную линию, «Пусть на переднем крае потолкается. Вернется, во взводе по-другому к нему относиться будут».

И уже нельзя ничего исправить.

Я брел куда-то. Я прислонился плечом к холодной стенке хода сообщения.

— Товарищ лейтенант, — услышал я голос Уткина. — Выпейте. Легче будет.

Уткин снял с пояса флягу, достал из кармана кружку и налил ее до краев.

Теплая водка противно пахла.

— Вы вдохните поглубже и до дна ее! — сказал Уткин.

Водка обжигала горло и огнем вливалась в желудок. В кружке ее становилось все меньше, и скоро пустое алюминиевое дно закрыло небо.

— Ну вот и хорошо, — сказал сержант и дал мне черный сухарь.

Мы присели на ящик из-под патронов. Я грыз сухарь. Меня уже перестало тошнить.

— На фронте всякое бывает, товарищ лейтенант! Одни воюют долго, другие погибают сразу. Судьба!

Я не отвечал.

— Ваш друг, лейтенант Берзалин, отличился, — сказал Уткин. — Как только снаряды оглушили фрицев, он вместе с пехотой в атаку бросился. Пока суд да дело, они десяток пленных прихватили. А на вид никакой в нем храбрости нет.

Я прислонился головой к сырой стенке окопа. Тепло разливалось по телу. Мир вокруг уже не казался жестоким. Мне очень захотелось увидеть сейчас же Вовку. «Вот встану и пойду к нему. Напрямик пойду».

Потом я хотел пойти к командиру полка и — сказать ему, что он хороший человек, что здорово мы дали фашисту, но ноги мои не слушались.

Я никуда не пошел, а так и сидел, намереваясь что-то сделать, но не делая, желая встать, но не вставая.

В этот момент Попов вел безрукого Юрку в тыл.

|

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |