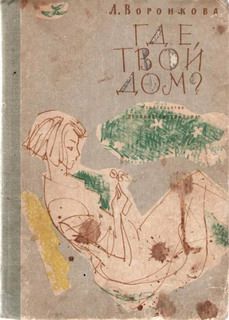

"Где твой дом?" - читать интересную книгу автора (Воронкова Любовь Федоровна)

|

Любовь Федоровна Воронкова Где твой дом?

Директор произносит речь

Арсеньев взял список, лежавший на его письменном столе. Вот они — их молодежь, их ребята и девушки, нынче равноправно вступающие в жизнь. Взрослые. Совершеннолетние.

Он еще раз пробежал глазами список.

…Руфа Колокольцева.

Дочка совхозного плотника, маленькая, беленькая, загар на белой коже, как топленое молоко.

«Серьезная особа! — На щеке Арсеньева появилась продолговатая ямочка и со лба исчезла морщинка озабоченности. — С характером. Останется в совхозе? Уйдет?.. Жаль, если уйдет».

…Иван Шорников.

«Крупный, лобастый парень. Работяга. Пока работает в огородной бригаде, но тянется в институт, хочет изучать кибернетику. Что ж, в парторганизации решили правильно: пускай поработает в совхозе, покажет, что за работник и что за человек. А тогда можно и с институтом решить. Если родился в деревне, это еще не значит, что на всю жизнь должен остаться в деревне.

Этот своего добьется!»

…Василий Рогов.

«А этот ненадежен. Вихрастый, веселый, озорной… Надо бы ему особенно интересную работу подобрать. Чтобы не заскучал в совхозе, не разболтался… Может, к механизаторам его?»

…Юрий Шаликов.

«Душа драмкружка. Бредит сценой. Этому учиться надо обязательно. Может, и настоящим артистом станет. Как знать?»

…Евгения Каштанова.

На этом имени глаза Арсеньева остановились. На лбу снова появились морщинки, и лицо затуманилось.

Вот она уже и взрослая — Женя Каштанова. Восемнадцать!

Он помнит Женю еще девочкой, восьмиклассницей. С того самого дня, когда она вместе с Руфой пришла сюда, в клуб, и записалась в драматический кружок; против собственной воли Арсеньев ощущает ее присутствие в своей жизни.

Ничем не обнаруживая своих чувств, он все эти три года наблюдал за ней. Застенчивая и гордая, вспыльчивая и нежная, неровная в своем поведении и в отношении к людям… И всегда — неизменно правдивая. Сам ненавидевший ложь и лукавство, Арсеньев очень высоко ценил это качество.

«Если человек не прощает лжи ни себе, ни другим, значит, это настоящий человек», — так он решил для себя раз и навсегда. А Женя лжи не прощала, — это он знал. Не раз приходилось ему разбирать полудетские споры ребят, споры, в которых почти всегда участвовала и Женя. И в этих спорах она всегда отстаивала справедливость и принципиальность, неважно, что по своей юности она подчас эту принципиальность понимала не совсем правильно.

…Взрослая. Совершеннолетняя!

Казалось бы, не так уж велика разница в возрасте — всего восемь лет. И все-таки какая даль лежит между Женей и Арсеньевым! Она только что вступает в жизнь, а он…

Он уже знал утраты: отец не вернулся с войны, мать умерла. Пережил разрыв с женщиной, которая так недолго была его женой… Он уже наделал ошибок…

Впрочем, ошибка, пожалуй, была только одна — женитьба. Поспешил, не разобрался в своих чувствах, в себе, в ней…

Ну что ж… Три года назад Женя Каштанова вошла в его жизнь. Нынче она уходит. О директорской дочке заботиться не надо, о ней позаботится отец. Для нее все просто, все гладко. Осенью уедет в институт. И на этом все кончится. Может, иногда вспомнит с усмешкой, как девчонкой играла на сцене совхозного клуба, как невзрачный парень Арсеньев, заведующий клубом, учил ее ходить по сцене, произносить положенные ей по роли слова… Как далеко все это будет от нее и даже, пожалуй, смешно…

«А чего бы ты хотел? — язвительно обратился к себе Арсеньев. — Может, ты хотел бы, чтобы она осталась здесь и вышла за тебя замуж?.. Ах, вот как? Именно этого ты бы и хотел?»

И, понимая, что этого не может быть и не будет, Арсеньев все-таки не мог избавиться от тоски. Какой пустой и глухой станет его жизнь, когда Женя Каштанова уедет отсюда!

За дверью послышались шаги. Там кто-то шептался. Наконец постучали.

— Входите!

Дверь приоткрылась, просунулся чуб Васи Рогова.

— Григорий Владимирыч… Народ собирается!

— А? — Арсеньев быстро встал из-за стола. — Иду, иду! — и вышел из своего маленького, приютившегося в углу клуба кабинета.

Сегодня в клубе совхоза «Голубые озера» полно цветов. Стол президиума, сцена, подоконники — все пенится белыми и розовыми флоксами, горит кострами ярких маков и золотых шаров. Чуть ли не все палисадники совхоза переселились сюда.

Ребята-школьники только что кончили наряжать стулья первого и второго рядов. Эти стулья стоят теперь все обвитые зеленью и полевыми цветами. Арсеньев пересчитал их — беда, если кому-нибудь не хватит «зеленого» стула.

За сценой негромко шумели кружковцы, готовились к выступлению. Кто-то наигрывал на баяне, и девичий тонкий голосок подпевал.

Арсеньев окликнул электрика, который проверял освещение:

— Вот так, пожалуйста, чтобы весь свет падал на «зеленые» ряды.

— А на трибуну? Может, директор выступать будет…

— Он, конечно, выступит. Но с него и одной лампочки хватит — не он сегодня главный.

— Вы потише, Григорий Владимирович. Люди кругом. Вы же знаете, он у нас крутой, обидчивый…

— Ничего. Вытерплю.

Арсеньев еще раз внимательным взглядом окинул зал. Все готово, зал выглядит нарядно и радостно. Дежурные прикрепили повязки к рукавам, негромко и весело переговариваются. Арсеньев прислушался: клуб легонько гудел от всей этой приятной предпраздничной суеты. Все хорошо. Настроение хорошее. Праздник должен быть удачным.

При входе в клуб была маленькая кладовая, где хранились музыкальные инструменты, спортивные снаряжения и всякое клубное имущество. Сегодня эта кладовая превращена в приемную для гостей. Арсеньев подозвал одного из дежурных.

— Ты знаешь всех наших ребят? Знаешь? Так вот, как будут приходить «те», — ты их сразу в эту комнатку: пусть ждут. Непременно пусть ждут.

— А других в кладовку не пускать? Только «тех»?

— Только «тех». Обязательно.

Когда Арсеньев отошел, дежурный заглянул в эту заветную комнатку. Ничего особенного там не было — цветы, большое зеркало и вешалка.

— Ага, понятно, — дежурный улыбнулся, — чтобы нафуфырились.

На будущий год он тоже войдет в эту комнатку!

…Наступил вечер, стемнело. В совхозе закончились работы, и народ, наспех отужинав, потянулся в клуб. Шли молодые люди из дальнего отделения совхоза, оглашая поля и перелески песнями и гармонью. Шли с хуторов. Шли, заполняя главную улицу совхоза. Встречались у клуба, здоровались, весело переговариваясь, входили на высокое крыльцо, устланное еловыми ветками. Дежурные с красными повязками на рукавах встречали гостей.

В комнатке с зеркалом на стене очень скоро стало тесно. Здесь собрались восемнадцатилетние. Все они — и девушки и юноши, — нарядно одетые, глядели друг на друга, словно виделись в первый раз, подшучивали друг над другом… Особенно доставалось Руфе, ребята просто донимали ее.

— Руфа, а ты зачем здесь? Сколько тебе?

— Сколько и тебе!

— Ну, зачем же обманывать, смотри-ка, ты мне и до плеча не достаешь. Иди домой, подрасти еще немножко.

— Не всем же с елку быть!

Девушки пришли в белом — так полагалось по обычаю.

У Жени Каштановой платье шуршало, блестело, обливало ее белым сиянием.

— А ты, оказывается, красивая! — с удивлением сказала Руфа, словно впервые увидев подругу.

Многие из совхозных ребят в этот вечер отметили, что Женя директорова, оказывается, и красивая и уже взрослая. И Женя, чувствуя, что ею любуются, краснела от затаенной радости.

Народу в клуб набралось битком. Пришли и доярки, и свинарки, и полеводы, и механизаторы…

С веселыми разговорами рассаживались по местам.

— Побольше бы праздничков, празднички не мешают!

— А ты, Кузьма, никак, выпил? Что-то веселый больно?

— Выпил! Если бы выпил, Арсеньев в клуб не пустил бы. Это — во-первых. А во-вторых, мой Петька сегодня тоже на зеленом стуле сидеть будет — ну как ты это понимаешь?

На стульях сидели уже чуть не по двое. И только два первых ряда, украшенных зеленью, все еще стояли пустые.

Пора было начинать. Уже и школьники, нарядившиеся в зеленые и желтые костюмы, чтобы танцевать «кукурузу», дырявили занавес, разглядывая публику. Уже и цветы были поставлены на стол президиума, и оркестр, устроившийся в глубине сцены, приготовился грянуть марш…

А за сценой шел спор.

— Нет уж, Григорий Владимирович, что это я вам, присяжный оратор? — говорил Савелий Петрович Каштанов. — Почему это непременно директор должен? Вы и сами можете сказать не хуже меня. Да еще и как! На партийных собраниях вы, например, за словом в карман не лезете. По крайней мере, я теряюсь перед вами! — Директор ядовито усмехнулся. — А вот как по серьезному вопросу, так опять: «Товарищ Каштанов, пожалуйста!»

Арсеньев слегка побледнел, серые глаза его сердито сверкнули. Ведь выступит, обязательно выступит, и самому хочется, и речь приготовил — Арсеньев наверняка знает, что приготовил, — а вот надо поломаться, покрасоваться, заставить других хорошенько попросить его. Арсеньев молча глянул Каштанову в глаза, отвернулся и отошел.

— Ну, полно, полно вам, — вмешалась Анна Федоровна, парторг совхоза. — И чего это вы, Савелий Петрович, торгуетесь? Вы же заинтересованы, чтобы молодежь у нас в совхозе осталась? Вот и поборитесь за нее.

— Вожжами никого не привяжешь.

— Так не вожжами. Убеждением.

— Ну, уж если вы настаиваете…

Арсеньев увидел, что директор достал из кармана листок бумаги и, украдкой заглянув в него, снова спрятал.

«Тезисы! — усмехнулся Арсеньев. — Небось неделю обдумывал».

…Женя уедет. Но даже если бы она и осталась, что хорошего может получиться? Между ними встанет ее отец — Савелий Петрович Каштанов.

С первых дней своей работы в совхозе Арсеньев не поладил с директором. Позволял себе спорить с Каштановым на собраниях. Вмешивался в совхозные дела, чего директор терпеть не мог.

Особенно неприятное столкновение вышло у них из-за Веры Грамовой. Грамова — первая утятница в совхозе, вырастила одна семь тысяч уток, но никому не приходило в голову как-то отметить ее, наградить. Анна Федоровна пыталась говорить с Каштановым, а тот ответил, что, если каждого награждать за то, что он и без награждения обязан делать, это значит пустить совхоз в трубу. И как трудно пришлось Григорию, доказывая, что Вера не рядовая работница, что она передовой человек в совхозе и что он, директор, обязан позаботиться о ней, дать ей комнату в новом совхозном доме, чтобы Вере не бегать каждый вечер за три километра ночевать в свою деревню.

Шуму было, грому! Арсеньев, как сейчас, видит яростные светло-карие, почти желтые от гнева глаза Каштанова.

И с тех пор идет негласная война. Чего бы ни попросил Арсеньев для клуба — денег нет. Выписать газеты? Зачем столько? Получает «Правду», и ладно. Музыкальные инструменты для кружка? Еще чего! Бездельников с балалайками разводить. Занавес для сцены? Есть старенький, обойдетесь — не Художественный театр.

Но Арсеньев хорошо знал, какие средства выделены в совхозе на нужды клуба. И когда он обнаружил, что директор употребил эти деньги на ремонт скотного двора, покрыв ими допущенные там перерасходы, Арсеньев заявил об этом в партийную организацию. И победил. С этого дня директор перестал отвечать на поклоны заведующего клубом.

Кто прав — он, Арсеньев, или директор? Прав он, Арсеньев. Но директор Жене — отец. Женя любит его и уважает, И для нее, конечно, всегда правым будет отец.

Арсеньев нервно провел рукой по своим светлым волнистым волосам и вышел на сцену.

Вот уже и расселись все, и президиум занял свои места. Праздник пошел своим чередом. Грянула музыка. Открылась маленькая комнатка у входа, и восемнадцатилетние именинники торжественно, парами, направились через весь зал к своим местам. Девушки в белом, с цветами в волосах, юноши в черных костюмах с цветами в петлицах. Они шли, не глядя по сторонам, но, чувствуя на себе взгляды всего зала, старались идти стройно и строго. Все эти девушки и юноши казались сегодня какими-то особенно милыми. И люди глядели на них с добрым удивлением — и когда это выросли у них такие хорошие ребята?

А музыка играла и играла. Из толпы сыпались аплодисменты, приветствия, а кое-кто, растрогавшись, и всхлипнул тихонько… Молодые люди прошли и заняли свои места — девушки в первом ряду, юноши во втором.

— Не затягивайте с речами, товарищи, — шепнула Анна Федоровна Арсеньеву. — Скажет Савелий Петрович что нужно, и хватит.

Арсеньев встал:

— Товарищи, у нас сегодня праздник, не писанный в календаре. Выросла наша молодежь — вот они сидят здесь, наши помощники, наша смена…

В это время в зале шумно распахнулась дверь, и вошла Вера Грамова. Все невольно оглянулись на нее, кто-то крикнул: «Тише!» Крупная, в цветастом платье, Вера остановилась на пороге и, горделиво приподняв голову, обвела глазами зал.

Наступило замешательство. Арсеньев молчал и ждал, когда Вера пройдет и сядет. Но она не торопилась, шла по узкому проходу, поглядывая по сторонам и странно улыбаясь, словно желая сказать: «Кажется, помешала? Ничего. Подождете. Не рядовая работница пришла».

Но тут нашлась Анна Федоровна.

— Привет, Вера Антоновна! — сказала она. — Проходи-ка сюда, поднимайся к нам, в президиум, я думаю, товарищи возражать не будут.

— Не возражаем, — вразброд ответил зал, — пускай сидит!

— Приветствуем! — отозвалась и молодежь с «зеленых» стульев.

Вера не спеша поднялась на сцену, ей подали стул. Но она и тут еще не сразу села.

— Ну, что ж вы замолкли, товарищ заведующий? — громко и развязно сказала она. — Давай, давай! Молодежь наша, наши главные силы, наши отважные… А мы, старики, посидим, послушаем…

Анна Федоровна с недоумением посмотрела на нее. Сидевшие в президиуме переглянулись.

— Да ведь не я буду речь произносить, — сказал Арсеньев, — пожалуйте, Савелий Петрович.

— Ну, видите как! — добродушно усмехнулся Савелий Петрович, вставая. — Как праздники затевать — так они, а как речь — так я.

— Да ведь твои кадры-то, директор! — подзадорила его Анна Федоровна. — Или, может, они тебе и вправду не нужны?

Савелий Петрович Каштанов говорить умел. Фразы как-то сами собой складывались у него, и речи получались такие задушевные, убедительные, что не было еще человека в совхозе, который бы ушел, не дослушав его. Савелий Петрович мог и пошутить и рассмешить, а мог и страху нагнать, и заставить призадуматься. Голос у него был хоть и негромкий, но богатый интонациями, послушный, гибкий и, когда Савелий Петрович этого хотел, на редкость обаятельный.

Сначала Савелий Петрович поздравлял молодых людей с их совершеннолетием, говорил о счастье быть молодым, когда жизнь широка перед тобой, и сил много, и возможности такие, что голова кружится.

— Ах, дорогие друзья мои, молодежь моя, если бы вы знали, как я завидую вам, у которых в руках еще и никакой специальности нет! Ну что ж, ну, я вот директор — и все. А кем вы будете? Если правильно возьмете курс жизни своей, — кем вы будете?! Может, мне еще вот как придется голову закидывать, чтобы снизу вверх на вас поглядеть.

При этих словах молодежь начала переглядываться, улыбаться.

— Ну да уж Савелий Петрович скажет!

Потом он говорил о молодых людях героических лет революции, и о стройках пятилеток, когда молодежь шла и побеждала, и о целинных землях, поднятых руками советских молодых людей…

— Нет на земле более героической молодежи, чем наша советская молодежь, более мужественной, более самоотверженной!

Так, постепенно, незаметно, он добрался и до своих совхозных дел, до родной совхозной земли.

— Знаете, читали и по радио слышали, конечно: заговорил народ о наших нечерноземных землях, о трудных наших землях — болотистых, торфяных и озерных. Большой разговор пошел. И не зря, не напрасно. Надо заставить наши земли давать хорошие урожаи. Да мы и заставим, и еще как заставим. Торф у нас есть для удобрения? Есть! Калий у нас есть? Есть! Минеральные удобрения мы теперь получим? Получим! Мелиорацию можем провести? Можем. И хлеб вырастет, и кукуруза вырастет, и лен, и картошка… А может быть, у нас водоемов нет для водоплавающей птицы?

С «зеленых» стульев послышались одобряющие голоса:

— Есть водоемы! У кого еще и есть, как не у нас!

— У кого еще и есть, если не у нас! — отозвалась и Руфа своим спокойным, рассудительным голоском.

— Ну вот, ну вот же! — обрадовался Савелий Петрович. — Куда ни погляди, лежат наши озера, как синие зеркала, и… как зеркала, неподвижные. Плохо мы их используем. Озера мелкие, теплые, будто нарочно для уток созданные… Разве нельзя их заселить утками, гусями?

— Конечно, можно! — подхватили вразнобой в зале. — Рук у нас нет, что ли?

— Вот тут-то и нужны ваши молодые руки, друзья мои, — продолжал директор. — Да и не верю я, что вы можете покинуть свой родной совхоз, где вы выросли, покинуть и уйти куда-то искать легкой жизни. Не можете вы покинуть свой родной совхоз, свою землю в это напряженное время невиданного на свете строительства и переустройства. Кому, как не вам, выросшим на этой земле, заняться вопросами химии в сельском хозяйстве. Вы хотите учиться в институтах? Мы этому можем только радоваться. Но разве нельзя учиться на заочных отделениях? Сейчас совхозу без вас будет очень трудно, вот почему мы просим вас остаться. Так давайте же, молодые мои друзья и товарищи, дружно, все вместе возьмемся за дело — будущее в наших руках!

— А мы и не собираемся уходить! — закричали ребята. — Мы работы не боимся.

Молчала только Женя. Она была взволнована, смущена, встревожена. Она слушала отца, не спуская с него глаз. Она любовалась им и гордилась. Но постепенно его речь заставила ее задуматься.

Что происходит? Вот Руфа кричит: «Мы труда никакого не испугаемся!» — и Женин отец смотрит на Руфу чуть ли не с восхищением. И на всех совхозных ребят он смотрит с радостью. Называет их своими друзьями-товарищами. Зовет их на помощь и надеется на них. Говорит им, что не могут они уйти и предать свою родную совхозную землю. А она, Женя? К ней-то он, значит, не обращается…

Женя боялась поднять глаза и оглянуться на своих подруг и товарищей. Ей казалось, что все уже поглядывают на нее и перешептываются: «Отец-то вон что говорит, а она уезжает, предает и отца и совхоз в трудное время…»

Но когда она наконец решилась и, приподняв ресницы, искоса поглядела на ребят, то поняла, что все они — веселые, возбужденные — и думать забыли о Жене и об ее отъезде.

После директора, который сошел с трибуны под оглушительные аплодисменты, выступила парторг Анна Федоровна. Она тоже надеялась, что ребята не оставят свой родной совхоз.

— Я бы очень хотела, — говорила она, — чтобы чувство долга было одним из законов вашей жизни. Но что касается совхоза, то мне больше хотелось бы, чтобы вы не в силу долга остались на родных полях, а в силу любви, в силу сердечной привязанности к своей земле…

«А что же у меня? — думала Женя, сдвинув свои черные мрачноватые брови. — Значит, ни чувства долга, ни привязанности?

Но почему же отец не сказал мне ничего, когда я посылала в институт документы? Ведь мы же все вместе решали это, всей семьей. Почему же он не возражал тогда?»

Женя глядела на отца. Он почувствовал ее взгляд, улыбнулся, кивнул ей. Женя тоже улыбнулась. Лицо ее просветлело.

Они с отцом хорошо понимают друг друга. Просто отец хотел, чтобы она сама, без его влияния, пришла к этому решению, и, если бы он тогда возражал против ее отъезда, она, быть может, считала бы, что приносит жертву. А сейчас…

Ребят пригласили в президиум получать подарки.

Первым пошел Юра Шаликов, длинноногий, глазастый, слегка неуклюжий от застенчивости. Анна Федоровна поздравила Юру и преподнесла подарок — бритвенный прибор. Все засмеялись, захлопали — у Юры лицо было гладкое и лишь золотистый пушок чуть-чуть оттенял верхнюю губу.

— Отцу подаришь! — крикнули ему из публики.

— Что такое — отцу? — вступилась Анна Федоровна. — У него у самого усы пробиваются.

Юра, краснея, принял подарок, поблагодарил, вернулся на свое место.

Потом пошла Руфина. Она вместе со свидетельством получила флакон духов… Потом Клава Сухарева… Потом Катя… За ней — Шорников.

— Евгения Каштанова!

Женя вскочила, будто ее толкнули. Она никогда не была застенчивой, но сейчас чувствовала, что заливается румянцем и ноги у нее становятся ватными. «Что это со мной? Идти не могу… Теперь все думают — нескладная какая… Идет не идет…»

Но так Жене только казалось. Она шла легким шагом, чуть-чуть излишне торопясь. Поднимаясь на сцену, встретилась взглядом с Арсеньевым, его светло-серые глаза неотступно глядели на нее.

Женя не слышала, что сказала ей Анна Федоровна, не глядя, приняла подарок — толстую книгу в переплете с золотом — и поспешила на свое место.

«И он тоже… тоже так думает: «Все остаются, а Каштанова уезжает»… Но это мы еще посмотрим, Григорий Владимирович! Не спешите осуждать».

Потом началось веселье.

Маленькие школьники, смешные, как зайчата, сплясали «кукурузу». Выступил хоровой кружок, музыкальный… Клава Сухарева читала стихи. Руфа тоже прочитала стихи. Когда зазвучал с эстрады ее спокойный низкий голос, в зале все притихли. Женя, которая уже избавилась от своего смущения и сидела, перешептываясь то с одним, то с другим, тоже замолчала. Слова, которые так просто и спокойно произносила Руфа, заставили ее сразу забыть обо всем.

Как это страшно — полюбить навек! А если тот, кого полюбил, не станет любить тебя?

«Расстался — навсегда»… Ну почему так безнадежно? Расстанешься, а потом и встретишься. Какие опасные это слова: «навек», «навсегда»…

А Руфа произнесла все это так, как будто иначе в жизни и быть не может. Впрочем, она такая. Именно такая. Полюбит — так навек. Расстанется — так навсегда. И, когда Руфа вернулась со сцены и села рядом, Женя взволнованно поглядела на нее:

— Руфа, ты самый, самый хороший человек!

…Позже, когда пожилые люди уже разошлись, в клубе начались танцы. Молодежь давно уже притопывала ногами — так хотелось поплясать. Стулья моментально были убраны из зала, и тотчас подал свой голос баян.

Женя выпрямилась, приосанилась, глаза горячо засветились из-под черных ресниц.

Вальс!

Тотчас, просеменив своим мелким шагом через весь зал, к ней подлетел младший зоотехник Пожаров. Пожаров считался первым танцором и, пожалуй, самым красивым среди молодых людей совхоза. В начищенных сапожках, всегда тщательно причесанный, черноглазый, брови дугой… Жене льстило его внимание. Ей нравилось танцевать с ним на клубных вечерах и чувствовать, как завидуют ей девчонки. Пожаров часто провожал ее из клуба до дому. Это тоже тешило ее тщеславие. Она уже привыкла к тому, что Пожаров неизменно и не скрывая своей симпатии отдает ей предпочтение перед подругами. Настолько не скрывая, что даже мать Жени стала замечать это, и, кажется, это ей нравилось.

— Прекрасный молодой человек, — не раз говорила она как бы между прочим, — воспитанный, вежливый, специальность имеет… И Савелий Петрович им доволен.

Женя усмехалась про себя — ох, как хотела бы мама поскорее выдать ее замуж! Сама она вышла семнадцати лет и теперь с тревогой подсчитывала, что Жене уже девятнадцатый. Почти старая дева!

Женя знала об этой тревоге — и смеялась. Замуж! Может, и правда она когда-нибудь выйдет замуж. Но не за Пожарова! С Пожаровым можно потанцевать, поболтать, возвращаясь с танцев… А замуж можно выйти только за того, кого очень-очень полюбишь. Так полюбишь, что и жить без него не сможешь…

Впрочем, как знать? Может, она и Пожарова вдруг возьмет да когда-нибудь и полюбит! Вон он какой красивый, какие блестящие у него глаза, будто все лампочки, что есть в зале, отразились в них.

Пожаров улыбнулся, показав два ряда крепких белых зубов.

— Прошу… — начал было он.

И вдруг произошла удивительная вещь: к Жене стремительно подошел Арсеньев.

— Первый вальс со мной, обязательно со мной! — сказал он как-то излишне горячо и торопливо.

Пожаров опешил и с минуту стоял и смотрел, как Женя, вся внезапно вспыхнув, шагнула к Арсеньеву. Арсеньев бережно повел ее в танце, и они, кружась, уходили все дальше и дальше в глубину зала. Внезапно опомнившись и подозрительно оглянувшись кругом — не заметил ли кто? — Пожаров подхватил долговязую Клаву Сухареву, даже не спросив, хочет ли она танцевать. Худенькая, веснушчатая Клава сразу похорошела, ее узкие, бесцветные глаза заблестели, и она не столько следила за ритмом, сколько старалась разглядеть — видят ли подруги, с кем она танцует.

Баян раздумчиво выводил мелодию, гитары вторили ему. Пары кружились по залу, сталкивались, расходились, развевались белые и пестрые платья, мелькали разрумянившиеся молодые лица…

Женя всегда танцевала с наслаждением. Обычно ей было все равно, с кем она танцует — с Пожаровым, с Юркой Шаликовым или с Руфой. Она ничего не видела и не слышала вокруг, словно летела куда-то, — только музыка и движенье, музыка и движенье…

Совсем иначе было сегодня. Женя чувствовала себя робкой, скованной. Она старалась танцевать как можно лучше и танцевала плохо, как никогда. Уверенная рука Арсеньева вела ее и не отпускала, и Женя не могла понять, почему она так волнуется. Ей хотелось, чтобы поскорей кончился этот трудный танец, и в то же время она боялась, что он окончится и Григорий Владимирович оставит ее.

Осмелившись поднять глаза, Женя снова встретила его неотступный взгляд, и это совсем смутило ее. И вдруг ей показалось, что когда-то он вот так же стоял перед ней и глядел на нее своими серыми глазами… Но когда это было? Где?

Вспомнила… Однажды весенним утром она видела сон: она шла по лесу и рядом с ней шел человек. Она не знала, кто он, этот человек, но он шел и смотрел на нее… Вот так же смотрел! И только сейчас Женя вдруг поняла, кто приснился ей тогда. Она покраснела и совсем сбилась с такта…

Баян умолк. Пары, шаркая подошвами и смеясь, пошли из круга. Арсеньев отошел вместе с Женей.

— Так вы все-таки уезжаете, Женя?

Женя смущенно пожала плечами.

— Не знаю… Хотела ехать, но…

— Что-нибудь изменилось?

— А разве вы не слышали, что говорил мой отец?

Арсеньев еле заметно улыбнулся. Женя внимательно поглядела на него:

— Почему вы улыбаетесь, Григорий Владимирович?

— Я не улыбаюсь.

— Вы же знаете, что улыбнулись.

— Ну хорошо. Улыбнулся.

— А почему?

— Потому что речь директора совхоза вас, Женя, ни к чему не обязывает. Если ваш отец хочет, чтобы вы поехали…

— Вы хотите сказать, что мой отец… кривит душой? — Женя приподняла подбородок и нахмурилась. — Вы это хотите сказать?

Арсеньева поразила перемена, которая мгновенно произошла в Жене. Чуть тронули ее отца — и вот уже нет той робкой и краснеющей девочки, перед Арсеньевым стоит взрослый человек, способный сильно разгневаться.

«Я не хочу так расстаться с тобой, — подумал Арсеньев, глядя на ее помрачневшее лицо, — я не хочу, чтобы ты с гневом вспоминала обо мне, я не скажу, чт

— Я хотел бы оказаться неправым, — сказал он.

Между тем музыка заиграла снова.

— А уж второй танец — мой! — раздался возле них громкий голос Пожарова.

Жене показался этот голос резким и неприятным. И как некстати был сейчас этот человек!

— Уж как хотите, а «Дружба» — моя!

Женя против своей воли подняла на Арсеньева глаза. Она хотела, чтобы он удержал ее, не отпустил… Но Арсеньев молчал. Лицо его было неподвижно.

— Женя, я жду! — напомнил Пожаров.

— Да!

Баян выводил звонкую, четко-ритмичную мелодию недавно вошедшего в моду кубинского танца «Дружба». Несколько пар пошло по кругу, пристукивая каблуками. Нельзя сказать, чтобы этот грациозный танец получался у всех как надо; некоторые танцоры не успевали повернуться вовремя или притопывали слишком громко. Иногда начиналась толкучка и путались фигуры. Но всем было отчаянно весело.

Женя пристукивала каблучками и кружилась, и казалось, ничего ей не надо — лишь бы идти вот так по кругу, повинуясь музыке.

Но это было не так. Пожаров что-то говорил ей — она не слышала. Веселье исчезло. Она ни разу не оглянулась в тот угол, где оставила Арсеньева, но знала, чувствовала, что он там, и смотрит на нее, и тоже знает, что Женя это чувствует.

Неужели все так и останется? Так и разойдутся, больше ничего не сказав друг другу. Кончился танец «Дружба», начался другой. Женя ждала, что вот сейчас Арсеньев снова подойдет к ней. Но подошел опять Пожаров. И она почувствовала, что ненавидит обоих — одного за то, что не отходит от нее, другого за то, что не хочет к ней подойти.

«Ну, что мне от него надо? — сердито укоряла себя Женя. — Он не любит моего отца, подозревает его в подлости».

Негодование ее разгоралось. Нет, она не может так оставить этого разговора. И вдруг, прервав танец и оставив Пожарова среди зала, решительно подошла к Арсеньеву.

— Мало того что вы ненавидите моего отца, вам еще нужно, чтобы и я… подорвать мое уважение к нему! Вы никогда не сможете этого сделать. Никогда! Вам до моего отца как до луны, а вы за его спиной… так о нем говорите!..

Арсеньев молча глядел на нее.

— Почему вы молчите?

— Я слушаю.

— Ах так! Это недозволенный удар, Григорий Владимирович! За это игрока выводят с поля!

Она остановилась, испугавшись того, что сказала. Что сделает сейчас Арсеньев? Ведь она оскорбила его!

Арсеньев молча поглядел на нее и, отвернувшись, отошел. Взгляд его был грустный и какой-то далекий… Так глядят люди, прощаясь. И Жене показалось, что он с ней простился.

Она стояла в растерянности. Как-то получилось так, что она бранила Арсеньева, а он молчал, и обиженной все-таки оказалась она. Ведь ей хотелось, чтобы он защищался, оправдывался, и потом оказалось бы, что он вовсе и не думал сказать что-то плохое об ее отце. И они бы помирились, и все опять бы стало так хорошо. А он просто отвернулся и отошел.

Зал шумел. Теперь все азартно танцевали польку. Гитары так и рассыпались мелким звоном, гремел баян.

«Где Руфа? — с тоской подумала Женя, вглядываясь в толпу танцующих. — Домой пора…»

Вдруг что-то произошло. Музыка оборвалась, и танцующие пары с разлету остановились. Наступила тишина.

— В

Она стояла около баяниста, положив на баян свою тяжелую крупную руку.

— Хватит всякие полечки-молечки! Русского давай! Что такое? Они весь вечер носятся, а мне на одном месте стоять?

Все тотчас расступились, и Вера одна вышла на середину.

— Ждала-ждала, когда меня танцевать пригласят, да так и не дождалась. А кто пригласит-то? Мальчишки все, девчонки. Мог бы, скажем, Григорий Владимирович пригласить, да не догадался.

Вера засмеялась и, подбоченясь, подошла к Арсеньеву.

— Ты что это, Вера? — окликнула ее Анна Федоровна. — Чего шумишь?

— Ничего, на то и праздник! — отмахнулась Вера и снова рассмеялась. — Ну хоть спляши со мною, что ли, Григорий Владимирович. Неужели и этого я не достойна?!

Арсеньев постарался улыбнуться.

— Да ведь я же не умею, Вера, вы забьете меня совсем.

— Ах, вы только вальсики умеете! С директоровыми дочками!

— Ну, уж это никуда не годится, — рассердилась Анна Федоровна. — Сама не знаешь, что мелешь. Жалеть ведь будешь потом, знаю я тебя.

— Русского давай, — снова закричала баянисту Вера, — плясуны найдутся!

Грянула развеселая «русская», и Вера, больше никого не приглашая, пошла плясать и притопывать. Плясуны, конечно, нашлись. И такой шум пошел, словно веселая метель закружила всех — и притопы, и припевки. Девушки выбивали дробь каблучками, ребята выделывали разные коленца, щелкали пальцами, хлопали по своим подошвам, ныряли вприсядку. А Вера плясала, слегка запрокинув голову, ни на кого не глядя, будто и не было тут никого, только она, да баян, да гитары. Плясала, а на лице ни улыбки, ни веселья, плясала, будто грозила кому-то своими черными густыми бровями, и в сверкающем взгляде ее порой чудилось сверканье слезы…

— Эй, звончей давай! — покрикивала она. — Чай, живые пляшут, не мертвые…

Баян разливался, гитары гудели и звенели. Плясали уже все — и кто умел, и кто не умел. Анна Федоровна, стоя в сторонке, с тревогой приглядывалась к Вере — странная она сегодня, и лицо у нее грубое какое-то, слишком черные сегодня брови, слишком яркий румянец на щеках, и губы… Постой! Да ведь она же, кажется, накрасилась…

Анна Федоровна еле удержалась, чтоб не простонать вслух: «Ох, дура, дура! Ох, глупая ты голова!»

Не плясала и Женя. Услышав восклицание Веры насчет директоровой дочки, она испугалась, удивилась. Почему? За что? Если у Жени отец директор, то ее за это и обижать можно?

Поймав Руфу за руку, Женя потащила ее из круга.

— Руфа, почему это она? Я что-нибудь не так… Не то сделала?

— Ничего ты не сделала! — беззаботно ответила Руфа. — Пляши, да и все… Не обращай внимания.

И Руфа снова пустилась плясать, припевая. «Хоть бы Пожаров… Куда он девался? — вся съежившись, думала Женя. — Вот он!»

— Аркадий Павлович!.. Аркадий Павлович!

— Что с вами, Женя? Почему вы убежали?

Арсеньев, тихонько выходя из клуба, отыскал взглядом Женю и увидел, как она протянула обе руки Пожарову.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |