"Авиация и космонавтика 2007 09" - читать интересную книгу автора

ПРОТИВ подводной УГРОЗЫ

До 1965 года несколько десятков самолётов Бе-6 и вертолётов Ми-4М авиации ВМФ фактически занимались не поиском подводных лодок, а воздушной разведкой.

Это объяснялось тем, что ограниченного количества буёв, которое доходило до частей, едва хватало для обучения экипажей, да и сама идея их использования для первичного поиска ПЛ не представлялась конструктивной.

Руководство авиации флотов, не ожидая, когда поступят противолодочные самолёты специальной постройки, решило ускорить события и оборудовать средствами поиска и поражения ПЛ самолёты Ту-16Т.

Приоритет в этом принадлежит авиации СФ, где создали общественное конструкторское бюро и подготовили соответствующие предложения. После этого на самолёты Ту-16Т 9-го мтап в 1962 г. установили систему "Баку", автоматические навигационные приборы АНП-1 и кассеты для бомб. Неоднократно экипажи самолётов Ту-1 6ПЛ вылетали на поиск ПЛ и, если судить по докладам, имели обнаружения. В следующем году противолодочное оборудование было установлено на самолётах Ту-16 568-го мтап авиации ТОФ, которым командовал подполковник Г. Сюткин. Через три года (апрель 1966 г), вооружение самолётов Ту-16 авиации СФ доработали для применения противолодочных торпед АТ-1. Опыт создания противолодочного Ту-16 ограничился двумя эскадрильями и дальнейшего развития не получил. Использование самолётов Ту-16Т в качестве противолодочных явилось мерой вынужденной, если учесть, что часовой расход топлива на малых и средних высотах составлял 6000-8000 кг. О критериях типа "стоимость-эффективность" не только не вспоминали, но и просто не думали. Тем не менее подразделения самолётов Ту-16ПЛ просуществовали более пяти лет до своего расформирования (в 1967 на СФ, в следующем году на ТОФ).

Балтийцы творчески подошли к опыту северян и переоборудовали в противолодочные 10 Ил-28 759-го омтап. Их штатное оборудование позволяло подвешивать буи и противолодочные бомбы, поэтому дополнительно установили только СПАРУ-55. В 1966 г. штаб авиации ВМФ обратился в Главный штаб ВМФ с предложением сформировать на БФ два противолодочных полка на Ил-28, но ожидаемой поддержки, естественно, не получил.

Эру противолодочных ЛА специальной постройки открыл самолёт-амфибия Бе-12 главного конструктора Г.М. Бериева. Амфибийный вариант позволял поддержать до некоторой степени традиции гидроавиации и в то же время избавиться от сезонной зависимости гидросамолётов.

Первый полёт на самолёте Бе-12 экипаж лётчика-испытателя Г.А. Бурья-нова выполнил 18 октября 1960 г., взлетев с заводского грунтового аэродрома.

9 июня 1961 г. самолёт-амфибию показали в Москве на празднике в Тушине. После возвращения в Таганрог с 19 июля продолжили совместные государственные испытания. Опытный самолёт Бе-12 более года выполнял полёты по программе, но 24 ноября 1961 г., на пятнадцатом испытательном полёте, самолёт, пилотируемый лётчиком-испытателем П.П. Бобро (помощник командира корабля ВТ. Пань-кин, штурман В.В. Антонов и стрелок-радист В.П. Перебайлов), из-за ошибки экипажа потерпел катастрофу над Азовским морем в районе Мариуполя. Три человека погибли.

Второй опытный самолёт Бе-12 построили в сентябре следующего года. Испытательный экипаж возглавил ведущий лётчик-испытатель Г.И. Бурьянов, на разных этапах участвовали лётчики-испытатели М.И. Михайлов и три выходца из морской авиации Н.И. Андриевский, Ю.М. Куприянов, Е.А. Лах-мустов. Работы над поисково-спасательным самолётом в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 2 марта этого же года начались в 1962 г. Государственные совместные испытания самолёта Бе-12 завершились 20 апреля 1965 г. Основные полёты производились с аэродрома Кировское. Их выполняли военные лётчики-испытатели: полковники А.С. Сушко, Е.М. Никитин, подполковник А.Т. Захаров, штурман-испытатель майор В.В. Давыдов.

Приказом Министра обороны СССР от 29 ноября 1965 г. противолодочный самолёт-амфибия Бе-12 принят на вооружение морской авиации со следующими данными; дальность полёта с остатком топлива 5% на высоте 4 ООО м - 2720 км, на высоте 8 ООО м - 3 300 км; максимальная скорость горизонтального полёта - 530 км/ч; длина разбега суша/вода - 900/1200 м.

Серийное производство самолётов Бе-12 организовали на Таганрогском авиационном заводе № 86 им. Г.М. Дмитрова. Первый самолёт изготовлен 12 декабря 1963 г., последний - в 1972 г. Вместе с опытными выпущено 142 самолёта, преимущественно в противолодочном варианте.

Самолёт-амфибия Бе-12 построен по схеме высокоплана с разнесёнными рулями направления и силовой установкой из двух ТВД, Планер амфибии состоит из лодки, крыла с подкрыльными неубирающимися поплавками и хвостового оперения. Лодка переменной килеватости, двухреданная глиссирующего типа. Герметичными переборками она разделена на 10 отсеков, восемь из которых водонепроницаемы. В носовой части лодки расположены кабины штурмана и лётчиков, в средней части кабина радиста, снабжённая блистером. На бортах средней части лодки, впереди редана, сделаны ниши для основных опор шасси в убранном положении. Пятый и шестой отсеки лодки имеют вырез под грузоотсек с двумя люками - верхним и нижним, закрываемыми створками с механизмом привода от гидромоторов. Длина лодки, включая обтекатель РЛС и штангу магнитометра, составляет 30,1 м. Осадка на плаву при убранном шасси 1,55 м.-

|

бе-12 на вираже

|

Бе-12 в посадочной конфигурации

Крыло самолёта в плане трапециевидное, кессонное, типа "чайка" с положительным углом в 20 град, на центроплане и отрицательным в 1,5 град, на остальной части крыла. Механизация крыла состоит из однощелевых выдвижных закрылков и элеронов. Элероны снабжены триммерами с электрическим управлением и сервокомпенсаторами. К консолям крыла на пилонах крепятся неубирающиеся в полёте однореданные поплавки опорного типа с плоскокилеватым днищем. При прямом положении лодки (на ровном киле) и осадке менее 1,4 м между поплавком и водной поверхностью остаётся небольшой зазор. Хвостовое оперение состоит из стабилизатора с рулями высоты и разнесенного вертикального оперения. Самолёт оборудован двойной механической системой управления со смешанной проводкой. Для управление водорулём служит необратимый бустер, соединенный тросовой проводкой с рулями поворота (используется только для полётов с воды). Силовая установка включает два ТВД типа АИ-20Д третьей или четвертой серии мощностью - 5180 э л.с. с четырёхло-пастными винтами диаметром 5 м. В полёте за счёт изменения углов установки лопастей обороты винта поддерживаются постоянными - 1075 об/мин. В случае самопроизвольного перехода винта на малые углы атаки в полёте может возникнуть значительное лобовое сопротивление, именуемое отрицательной тягой. Для защиты от неё предусмотрено несколько систем ав-тофлюгирования .

Топливо размещено в 13 баках, из которых 12 симметрично расположены в крыльях и один в лодке, Нормальная заправка 8 600 кг. При необходимости в полёте за 6 мин сливается 4 500 л.

Экипаж самолёта состоит из четырех человек (два лётчика, штурман, радист). Их размещение в двух негерметичных кабинах ограничило потолок самолёта величиной 8 000 м, а также способствовало значительному уровню шумов в кабинах, превышавшему все допустимые нормы. Катапультные кресла устанавливались только на рабочих местах лётчиков. Они обеспечивали покидание самолёта на высотах свыше 100 м. Перед катапультированием кресла принудительно откатывались в заднее положение. Во второй кабине размещался радист. В случае необходимости он покидал самолёт через боковой люк.

Для подвески и прицельного сбрасывания буев, бомб и торпед на самолёте имеется торпедо- бомбардировочное вооружение. Возможны различные варианты нагрузки самолёта: поисковый (до 90 буев РГБН-М); поисково-ударный (36 буев, торпеда). Для прицеливания при бомбометании по визуально видимым целям предназначался ночной коллиматорный прицел НКПБ-7.

Комплекс оборудования, используемого для решения противолодочных задач, получил название ППС-12. В его состав вошли: РЛС «Инициатива-2Б» ("И-2Б"); РГС «Баку»; магнитометр АПМ-56 (АПМ-60Е); ПВУ-СЧ «Сирень-2М»; автоматический навигационный прибор АНП-1-В-1; автопилот АП-6Е и др.

Основным источником получения информации о подводной обстановке на самолёте оставались буи РГБ-НМ («Чинара»); РГБ-НМ-1 («Жетон»).

Поисково-прицельная система Бе-12 после ручного ввода данных штурманом самолёта обеспечивала выработку данных на применение средств поражения и автоматический (полуавтоматический) вывод самолёта в расчётную точку их сброса. Для поражения ПЛ предназначались бомбы и самонаводящаяся торпеда AT-1 (AT-1М).

Разработка торпеды началась в конце 50-х годов, а в 1962 г. она поступила на вооружение. Торпеда имела довольно скромные данные; дальность хода - 5 000 м, скорость -28 узлов (51,8 км/ч), заглубление от 20 до 200 м. Торпеды AT-1 и их модификация производились на заводе "Даг-дизель", выпуск продолжался до 1970 г.

Начало изучения самолёта относится к сентябрю 1964 г. Первые два самолёта поступили в Очаков в мае 1965 г. Теоретическое переучивание лётного и технического состава авиации флотов проводилось в Николаеве, а полёты - на аэродроме Очаков и Кульбакино. Для обучения полётам с воды использовалось озеро Донузлав (Крым).

15 июля 1965 г. к переучиванию приступил 318-й оплап дд авиации ЧФ. Группу возглавлял майор Б. В. Жидец-кий. Приоритет черноморцев объяснялся не тем, что Чёрное море переполнено ПЛ, скорее, наоборот. Причина состояла в другом: упрощалась организация доработок самолётов ввиду близости завода- изготовителя. Кроме того, как известно. Чёрное море теплее, чем Баренцево. Последняя третья эскадрилья этого полка майора Пря-хина завершила переучивание в апреле 1968 г. Одновременно с ними переучивался 403-й оплап дд авиации СФ. По сложившейся традиции на Тихоокеанский флот новая техника поступала в последнюю очередь. На этот раз 122-я оплаэ, дислоцировавшаяся в бухте Крашенинникова (Камчатка), удостоилась чести приступить к освоению самолёта Бе-12 в 1966 г. Однако переучивание 289-го оплап дд авиации ТОФ началось только в начале декабря 1969 г.

|

Бе-12 с опознавательными знаками ВВС Египта во время патрульного полета над Средиземным морем

В марте 1970 г. последней переучилась 49-я оплаэ дд авиации БФ. Три авиационных полка и две эскадрильи перешли на новую технику и были укомплектованы полагающейся по штату техникой полностью.

Черноморские лётчики: подполковник Жидецкий, майор Сердюков, капитаны Минаков и Пастернак 9 июля 1967 г. приняли участие в воздушном параде в Москве. На вопросы "зелёных" лётчиков, которые летают в сапогах, где у самолёта Бе-12 нос, а где хвост, не менее остроумный Бронислав Жидецкий отвечал, что это зависит от решаемой задачи.

Самолёт Бе-12 отличал высокий уровень шумов в кабинах и значительные вибрации. Некоторые весьма известные и авторитетные врачи-урологи полагали, что повышенные вибрации, свойственные самолётам с ТВД, способствуют образованию камней в почках и мочевом пузыре. Для ослабления шумов, проникающих через органы слуха, на Бе-12 предприняли некоторые полумеры: лётчики и штурманы использовали шлемофоны с доработанными амбушюрами, сверх которых надевался защитный шлем. У лётчиков он был без светофильтра (чтобы не зацепить за ручки открытия верхнего люка). Защитный шлем - деталь экипировки крайне необходимая и вполне соответствует назначению- предохранить голову от неизбежных травм. Благодаря продуманной заботе об "удобствах" экипажа лётчики и штурманы с трудом (без парашюта) могли пройти на свои рабочие места, не стукнувшись обо что-нибудь головой. Этому в немалой степени способствовали разной высоты двери в переборках лодки.

Перевооружение на самолёты Бе-12 внесло существенные изменения в систему базирования частей и подразделений, вооруженных летающими лодками Бе-6.

Балтийцы заняли для базирования старый (немецкой постройки) аэродром с БВПП Коса. Он поражал совершенством своего довоенного оборудования: ВПП с подогревом, к каждой стоянке самолётов подведены топливопроводы, вода, электроэнергия. Особое впечатление производил полуразрушенный ангар с безопорным пролётом порядка 100 м. Восстанавливать его, судя по всему, никто не собирался, и он использовался в качестве склада. Аэродром и прилегающая к нему местность изобиловала зарослями облепихи, которую после наступления псевдодемократии выломали до основания.

Тихоокеанцы покинули не очень благоустроенный, но такой уютный, красивый и привычный гарнизон в районе б. Суходол, история которого начиналась в 1934 г. с прибытием крейсерской морской эскадрильи на поплавковых самолётах Р-6, и перебазировались на оказавшийся к этому времени полупустым аэродром Николаевка с БВПП.

Из бухты Крашенинникова (Камчатка) 122-я оплаэ перешла на сухопутный, изрядно перегруженный аэродром Елизово.

Для базирования 403-го оплап дд авиации СФ был выделен аэродром Североморск-2, и Бе-12 разместились совместно с 830-м ОПЛВП.

318-й оплап дд авиации ЧФ прочно обосновался на берегу озера Донуз-лав. Гарнизон расширялся, благоустраивался, и одновременно началось строительство аэродрома с искусственной ВПП довольно ограниченных размеров: 1500x36 м. На большее по-видимому, не хватило материалов, но зато в окрестных посёлках появились бетонированные дорожки и прочные сооружения из бетонных плит. Впоследствии ширина полосы была увеличена до 40 м. После окончания строительства полёты преимущественно производились с БВПП.

Поступившие в авиацию флотов Бе-12 уже с первых дней стали более широко, чем Бе-6, привлекаться для эпизодического поиска ПЛ в операционных зонах флотов и постепенно расширяли районы своего присутствия. И они стали первыми, кто вышел в Средиземное море.

Согласно полученным из Главного штаба ВМФ указаниям 19 августа 1968 г. три Бе-12 из состава 318-го оплап дд авиации ЧФ, проследовав по воздушной трассе через Венгрию, Югославию, произвели посадку на аэродроме Каир-Вест и вошли в состав 90-й одраэ ОН. Впоследствии Бе-1 2 перебазировались на аэродром небольшого курортного городка Мер-са-Матрух на побережье. Командовал группой подполковник В.И. Голян. Таким образом Бе-12 оказались первыми самолётами авиации ВМФ, которые приступили к поиску ПЛ в Средиземном море.

С поступлением в авиацию флотов Бе-12 и увеличением поставок буёв положение стало изменяться. Группы различного состава, применяя магнитометры и буи, перешли к эпизодическим поискам ПЛ в назначенных районах. Впрочем, производить первичный поиск ПЛ с магнитометром согласно действующим документам рекомендовалось только в определённых условиях (мелководье, узкости, фарватеры), а рассчитывать на обнаружение ПЛ в открытом море всегда считалось верхом наивности. Нелишне напомнить очень остроумную оценку эффективности поиска ПЛ в открытом море с помощью магнитометра: "Эту задачу можно сравнить с усилиями слепого, пытающегося прочертить карандашом на полу большой комнаты линию, проходящую через некоторую заданную точку" (Ф.М. Морз, Д.Е.Кимбелл "Методы исследования операций"). Безусловно, групповой поиск несколько увеличивал вероятность обнаружения, но также в определённых условиях.

Постепенно руководство флотов стало предъявлять необоснованно завышенные и ничем не обоснованные требования к ПЛА. Высокопоставленные руководители исходили из элементарных рассуждений, что увеличение количества вылетов должно механически привести к росту числа обнаружений иностранных ПЛ даже при отсутствии какой-либо информации, что они вообще находятся в обследуемых районах. Постепенно пришли к упрощённому и примитивному критерию оценки эффективности противолодочной авиации, выполняющей эпизодические поиски ПЛ в различных районах, по количеству обнаружений. Он воспринимался без затруднений, а высокие цифры импонировали слуху руководителей. Но всё это не представлялось столь простым, и, наверное, с этого времени некоторые недобросовестные руководители оказались не прочь заняться преувеличением количества обнаружений ПЛ, особенно когда их нельзя проверить, тем более что бортовые средства контроля на самолётах ПЛА далеко не всегда соответствовали своему назначению. Начиная с 80-х фонограммы записанных с помощью бортовых приёмных устройств шумов стали анализироваться и подвергаться классификации в специальных лабораториях, что несколько повысило ответственность экипажей, но и эти методики не поражали совершенством и объективностью.

|

В патрульном полете Ил-38, 1985 г.

Пройдёт несколько лет, и в 1979 г. состоится решение о передаче самолётов Бе-12 Вьетнаму. Переучивание, естественно, возложили на морскую авиацию. С самого начала обращала внимание безответственность отечественных специалистов, которые должны были помочь в подборе лётного состава для переучивания. Они, по всей вероятности, не имели и малейшего понятия о сложности самолёта Бе-12, требующей для управления хотя бы удовлетворительной физической подготовки, а при правильном телосложении желательно, чтобы лётчики имели рост не менее 170 см. Отобранные кандидаты, по русским меркам, оказались жидковаты, и для наращивания мышечной массы пришлось перевести их на усиленное питание, и за короткое время они утяжелялись на 6-10 кг. О состоянии физической подготовки свидетельствовала потеря сознания двумя лётчиками в вывозных полётах. То обстоятельство, что некоторые лётчики имели практику полётов только на легкомоторных самолётах, отнюдь не способствовало ускорению и повышению качества переучивания.

Фактически это оказалось обучением, а не переучиванием, что и стало причиной затянувшегося процесса.

Предполагалось, что оно закончится в августе 1980 г., а фактически переучивание удалось закончить только в феврале следующего года. Причём в этом трудно винить только обучаемых, имелись упущения и со стороны организаторов: уровень подготовки кандидатов на переучивание не проверялся, а контролировался "по бумагам", из которых следовало, что один имеет высшее военное образование, девять ~ высшее, остальные 29 человек - среднетехническое и среднее.

Неувязки с обучением начались с самого начала, когда выявилась необходимость увеличить теоретический курс лётчикам и специалистам по самолёту, двигателям и вооружению как минимум в полтора-два раза. Не лучше обстояло дело и с полётами, к которым приступили после изучения на русском языке названий приборов, рычагов управления в кабинах, перечня команд и организации связи с руководителем полётов, поскольку полёты выполнялись без переводчиков на борту самолёта. Количество вывозных полётов приходилось увеличивать (причём некоторым лётчикам в 8-10 раз относительно планировавшихся и только после этого с большой опаской выпускать их самостоятельно). Лётные навыки приобретались с трудом и отличались нестабильностью. Даже после получения некоторого опыта при перерыве в самостоятельных полётах приходилось вновь начинать с контроля. Несмотря на принятые меры, всё же сказывалась недостаточная физическая подготовка, и приходилось лётчику планировать не более 5-6 полётов по кругу (до часа). По принятым в наших курсах боевой подготовки нормам допускалось 10 полётов по кругу (по коробочке).

С окончанием обучения стали думать и рядить, как доставить Бе-12 во Вьетнам. Решили, что лучше всего это сделать морским путём. Чтобы расположить самолёты на палубе, изготовили деревянные ложементы, отстыковали консоли крыла, киль-шайбы, винты и другие детали. Самолёты подняли на суда и из Одессы они отправились долгим путём во Вьетнам. Там их собрали, установили на них крупнокалиберные пулеметы и стали использовать по своему усмотрению.

Самолёты Бе-12 могли использоваться в средней зоне ПЛО, но самые большие ожидания связывали с широко разрекламированным ДПЛС конструкции СВ. Ильюшина - Ил-38. Он создавался по Постановлению Совмина СССР от 18 июня 1960 г на базе неплохо зарекомендовавшего себя пассажирского Ил-18В, и уже это одно обстоятельство вселяло уверенность, что морская авиация получит если и не очень эффективный противолодочный, то во всяком случае надёжный самолёт. И эти надежды, как показало дальнейшее, оправдались.

Тактико-технические требования к самолёту Ил-38 главком ВМФ утвердил 4 мая 1961 г. Самолёты Ил-38 предполагалось использовать одиночно и малыми группами для выявления районов боевого патрулирования ПЛАРБ, преимущественно в Норвежском море. Целесообразность их применения на Тихом океане на этом этапе не рассматривалась. Председатель Государственной комиссии по Ил-38 И.И. Борзов являлся сторонником очень узкой специализации Ил-38 в качестве только противолодочного, полагая, что это ускорит его создание, и выступал против установки дополнительного разведывательного оборудования.

|

|

Кабина пилотов и пульт системы "беркут"

|

Магнитометр в хвостовой части Ил-38

|

Буи РГБ-1, 2f 3

Самолёт Ил-18В, на базе которого разработан Ил-38, в связи с конструктивно-компоновочными особенностями претерпел существенные изменения.

Фюзеляж самолёта длиной 40,87 м разделили на герметичную и негерметичную части. В герметичной части находится кабина экипажа объемом 28 куб. м.

Крыло самолёта Ил-38 состоит из центроплана и двух отъёмных частей. Основная часть крыла - кессон. Крыло снабжено закрылками и элеронами цельнометаллической конструкции. Закрылки двухщелевые с дефлектором, выдвигаются и отклоняются с помощью электромеханизмов.

Оперение - однокилевое, стабилизатор и киль трехлонжеронные трапециевидной формы с электрообогрева-емыми носками.

Силовая установка самолёта состоит из четырех ТВД типа АИ-20 конструкции А.Г. Ивченко. С 1965 г. устанавливались двигатели - АИ-20М серии 6И с воздушными винтами диаметром 4,5 м.

Топливная система емкостью 35 135 л раздельная для правых и левых двигателей, объединяемая при открытии крана кольцевания. Работа системы автоматизирована, вмешательства экипажа не требуется.

Шасси самолёта трёхстоечное с управляемыми передними колёсами.

Система управления механическая, жёсткая, выполнена тягами за исключением участков тросовой гибкой проводки. Управление рулём высоты дублировано, его проводка разнесена по бортам фюзеляжа. Рулевые машины автопилота АП-6Е подключены к системе управления рулями и элеронами.

В связи с изменением задач, решаемых противолодочным комплексом, изменился состав и размещение электро- и радиооборудования.

Первый полёт самолёта Ил-38 пилотируемого лётчиком-испытателем В.К. Коккинаки, состоялся 27 сентября 1961г. Заводской этап испытаний для снятия основных лётных характеристик самолёта с выполнением 77 полетов завершился 1 июня 1962 г.

Создание ППС "Беркут" для самолёта Ил-38 в соответствии с Постановлением поручили НИИ-131 МРП. Ответственность за разработку буёв возложили на НИИ-753 МСП.

Наибольшие затруднения, как и ожидалось, возникли при создании и отработке принципиально новой ППС. Конструктором системы "Беркут" назначили В.С Шунейко, который рано ушёл из жизни, и работы велись под руководством A.M. Громова, а затем ПА. Ивлева.

Совместно с бортовым оборудованием ППС предназначена для автоматизации решения навигационных и тактических задач и включает; самолётное приёмно-индикаторное устройство (СПИУ), РЛС, ЦВМ, сбрасываемые средства поиска. Устройство СПИУ предназначено для приёма, обработки и выдачи в ЦВМ информации от буёв по 38 каналам в автоматическом или ручном режимах обзора. Для выхода на привод работающих буёв СПИУ дополнено компасной приставкой АРК-Б.

Радиолокационная станция "Беркут" относится к панорамным с круговым обзором.

Цифровая вычислительная машина ЦВМ-264 разработана коллективом под руководством В.И, Ланердина. Она спроектирована на основе ЦВМ "Пламя-ВТ", созданной в свое время НИИ-17 ГКРЭ для автоматизации решения задач самолётовождения. На Ил-38 машина ЦВМ-264 выдает команды на автопилот для полёта по заданной траектории; рассчитывает места и элементы движения ПЛ по информации от буёв; контролирует количество средств поиска и поражения; вычисляет вероятность поражения цели; обеспечивает прицеливание и рассчитывает данные на применение средств поражения и их сброс и др. Вес ЦВМ с рамой 450 кг.-

|

Сброс буя с Ил-38- Атлантический океан, J 975 г.

|

Буй на волнах

|

Воздушные силы ПЛО - Ил-38 и вертолет Ка-25 на борту ВПК

Получение информации о подводной обстановке обеспечивают буи трёх типов: РГБ-1, РГБ-2 и РГБ-3, работоспособные при состоянии моря до трёх баллов. Все самолёты Ил-38 оборудовались авиационным магнитометром АПМ-60, который впоследствии сменил АПМ-73.

Пассивный ненаправленный буй РГБ-1 снабжён каналом информации и маяком-ответчиком для определения его местоположения относительно самолёта. Продолжительность работы буя до 2,5 ч. Дальность радиолинии "буй-самолёт" - 40-60 км, вес - 14,2 кг. На Чёрном море буи РГБ-1 обеспечивали обнаружение дизельной ПЛ на дальности 1700-4000 м.

Пассивный направленный буй РГБ-2 позволяет определить пеленг на ПЛ, её место, а по нескольким отсчётам курс и скорость. Продолжительность работы 40-45 мин. Вес - 45 кг.

Пассивно-активный буй направленного действия РГБ-3 предназначен для уточнения места, пеленга и дальности до ПЛ перед применением средств поражения. Вес буя 185 кг.

В зависимости от решаемых задач самолёт Ил-38 может применяться в поисково-ударном, поисковом или ударном вариантах загрузки средствами поиска и поражения ПЛ. В поисковом варианте обеспечивалась подвеска 216 буёв РГБ-1. Оптимальным считается поисково-ударный вариант: 144 РГБ-1, 10 РГБ-2, 3 РГБ-3, две торпеды. Имелись варианты, предусматривающие подвеску ядерных бомб и мин.

Специально для Ил-38 разработана торпеда ПЛАТ-2 (АТ-2). Это акустическая самонаводящаяся в двух плоскостях электрическая торпеда. Ряд конструктивных особенностей характеризовал её как очередной этап в развитии отечественного авиационного противолодочного оружия (за исключением весогабаритных характеристик). Это видно из следующих данных: длина торпеды АТ-2 составляла - 5 200 мм, диаметр - 534 мм, вес 1030 кг.

Буи системы "Беркут" оказались очень дорогими: РГБ-1 - 3400 руб. (в серии до 1000 руб.), РГБ-2 - 4500 руб., РГБ-3 - 12800-18000 руб. (в ценах 1970 г., когда автомобили "Жигули" стояли порядка 5000 руб.). В последующие годы стоимость буёв всех типов многократно возросла.

Государственные совместные испытания самолёта Ил-38 начались 6 июля и закончились 15 декабря 1965 г. В материалах по результатам испытаний Ил-38 отмечен ряд недостатков. Измерения свидетельствовали о высоком уровне шумов в кабине экипажа, существенно превысивших нормы, что явилось следствием переноса крыла самолёта, а следовательно, и двигателей вперед на 3 м по сравнению с Ил-18.

Ключевой фразой акта испытаний является следующая: "Разработка самолёта Ил-38 с автоматизированной ППС "Беркут" с применением ЦВМ явилась первым опытом работы нашей промышленности по созданию современных авиационных противолодочных комплексов, значительно повышающих боевую эффективность ПЛА по борьбе с атомными подводными лодками. Самолёт Ил-38 по своим летно-так-тическим характеристикам, составу средств поиска и поражения, эффективности не уступает самолёту "Орион", за исключением дальности полёта-

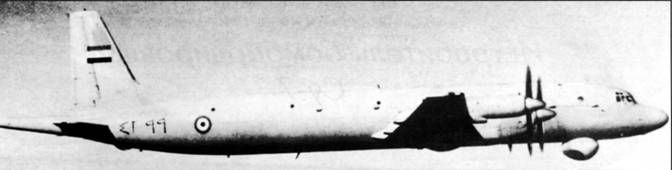

|

Ил-38 с опознавательными знаками ВВС Египта над Средиземным морем

|

Ради объективности следует отметить, что самолёт Ил-38 уступал "Ориону" не только по дальности, но и по всем основным лётным характеристикам, а его противолодочные возможности были несравненно ниже. Но упоминание в Акте, что система является "первым опытом", имеет глубокий смысл, если вдуматься в его содержание. С одной стороны, "первый" должно было служить оправданием возможных недоработок, а слово "опыт" также несло соответственную смысловую нагрузку.

После рассмотрения результатов Государственных испытаний в начале декабря 1965 г. было принято решение о запуске Ил-38 в серийное производство, которое началось в 1967 г и продолжалось до 1972 г. За этот период на заводе "Знамя труда" в Москве построено 65 самолётов, что почти в четыре раза меньше заявленной авиацией ВМФ, согласованной и утвержденной в 1962 г. потребности.

Несмотря на начало серийного производства работы по доведению ППС до работоспособного состояния продолжались, а на опытном самолёте уточняли характеристики самолёта в связи с увеличением полётного веса после замены двигателей АИ-20К на АИ-20М.

17 января 1969 г. самолёт Ил-38 с ППС "Беркут" поступил на вооружение морской авиации. Максимальный взлётный вес самолёта составляет 66 ООО кг, дальность полёта 9 500 км, что обеспечивало тактический радиус 2 200 км при нахождении в районе 3 ч, потолок 10 ООО м. Полёт в тактический район и обратно выполняется на крейсерской скорости 580-600 км/ч.

Противолодочный самолёт Ил-38 с автоматизированной ППС "Беркут" и аэродромным контрольно-поверочным оборудованием стали именовать "Авиационным противолодочным комплексом Ил-38".

Первым к освоению самолёта приступил экипаж майора АЛ. Шарапова (штурман капитан Сурков, штурманоператор капитан Игонин), состоявшего в штате НИО 33 центра.

Самолёты Ил-38 начали поступать во вновь сформированный 24-й оплап дд авиации СФ в марте 1968 г. Командиром полка назначили подполковника В.П. Потапова, до этого занимавшего должность заместителя командира 392-го одрап на самолётах Ту-95РЦ, впоследствии командующего авиацией ВМФ (1988-1994).

В июле-августе 1969 г. переучивался 77-й оплап дд авиации ТОФ. Командиром полка назначили подполковника И.И. Ивкина, впоследствии заместителя командующего авиацией ТОФ.

Через три года, в августе-ноябре 1972 г., к переучиванию приступили экипажи 145-й оплаэ дд авиации БФ.

Практическое освоение ППС "Беркут" осложнялось её высокой отказно-стью. Наиболее ненадёжной оставалась ЦВМ. На отыскание неисправностей в ней и в блоке связи затрачивалось значительное время (от одного дня до 50 суток, с трудозатратами до 600 человеко-часов). Многочисленные заводы-изготовители элементов комплекса к началу эксплуатации оказались неподготовленными для гарантийного обслуживания производимой ими техники. По этой причине в отдельные месяцы исправность самолётного парка снижалась до 30-40 %. В связи с жёсткими ограничениями по тепловому режиму ЦВМ и блока связи с РЛС усложнилась эксплуатация. Для подготовки самолёта к вылету каждому из них требовался кондиционер (зимой для прогрева ЦВМ в течение 1,5-2 ч тёплым воздухом, а при эксплуатации в южных районах - для охлаждения до температуры 15-20 град). Впоследствии после ряда усовершенствований и доработок температурный уровень ЦВМ удалось снизить.

Как ранее отмечалось, идеология применения Ил-38 основывалась на "барьерной тактике" - постановке барьеров буёв перпендикулярно выдвижению ПЛАРБ в районы пуска БР.

Со временем идеологию пересмотрели. Путем несложных рассуждений пришли к выводу, что ПЛАРБ способны производить пуск ракет из любой точки района патрулирования, на переходе к нему и при возвращении в базу. Поэтому в начале 1960-х годов сочли предпочтительным производить поиск ПЛ в предполагаемых районах их нахождения, покрывая его буями, а не выставлять (без наличия данных о направлении движения ПЛ) барьеры на маловероятных маршрутах их перехода в район патрулирования.

Действия экипажа после постановки поля буёв и наблюдения за ним остались как и при поиске постановкой барьеров. Первоначально разработанную для ЦВМ ППС "Беркут" программу доработали, предусмотрев возможность автоматической постановки полей буёв.

|

| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |