"Пусть победит сильнейший (рассказы)" - читать интересную книгу автора (Раевский Борис Маркович)

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

Однажды мы сидели вечером в гостиной Дома спорта.

Вскоре должна была начаться встреча с нашими борцами, только что вернувшимися из Турции.

Мы расположились шумной компанией — тренеры, журналисты, судьи. Разговор шел громкий, суматошно-бестолковый, но веселый.

Кто-то сообщил, что на днях в одной из латино-американских стран вступил в действие новый оригинальный закон: за нападение на футбольного судью — от трех месяцев до пяти лет тюрьмы.

— Это что! — со смехом перебил мой сосед-журналист и рассказал, как недавно в Манчестере на ринге произошел невероятный случай: оба боксера одновременно получили нокаут.

Все говорили разом, смеясь и перебивая друг друга.

Вдруг один из нашей компании — тренер по борьбе Георгий Филимонович — остановился на полуслове, глядя по направлению двери.

Я тоже оглянулся.

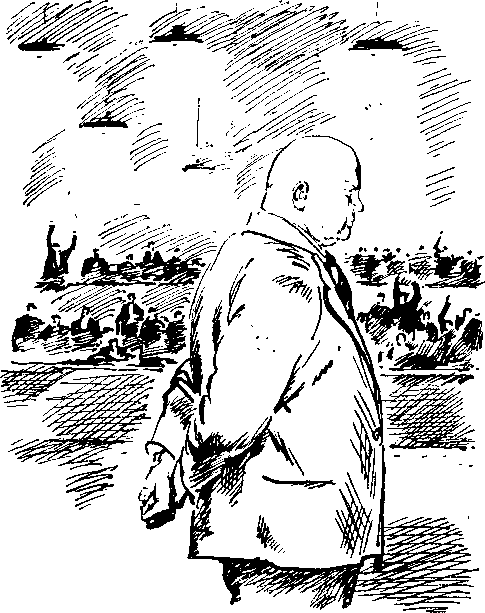

В дверях стоял немолодой мужчина, полный, невысокий. Округлое, добродушное лицо и большие оттопыренные уши. А может, они просто казались такими большими, потому что голова была наголо обрита? Он был в черном костюме, обычном, неброском. И вообще — и лицом, и одеждой — он никак не выделялся.

— Кто это? — спросил я Георгия Филимоновича.

— Не знаешь? — удивился тот. — Это Хлопин. Судья. И не просто судья: покоритель Парижа!

Я усмехнулся:

— Еще одна байка?!

Георгий Филимонович даже обиделся:

— Вовсе не выдумка. Все французские газеты однажды вышли с сенсационными заголовками: «Русский судья покорил Париж!»

Пале-де-Шайо знают не только в Париже.

Грандиозный подземный дворец всемирно знаменит. Здесь пестрой чередой мелькают концерты, спектакли, выставки. И реже — спортивные поединки.

Сейчас в Пале-де-Шайо пустынно. Всего через час начнутся международные состязания борцов. И тогда в огромных подземных залах, вокруг ковров, соберутся многотысячные гудящие толпы. А пока…

Пока во дворце — последние приготовления.

Быстрые, незаметные, все успевающие девушки с мягко завывающими пылесосами на длинных, как гигантские черви, шнурах, резво обходят ряды кресел.

Худощавые, спортивного вида парни приносят толстые ковры, похожие на десятиспальные матрацы, разворачивают и укладывают их. Тут же, рядом с коврами, ставят плоские ящички с канифолью и стулья для судей.

Двое монтеров в ярких — зеленых с красными полосками — комбинезонах, с легкими лестницами в руках, похожие на циркачей, обходят скрытые тут и там глубокие зевы мощных вентиляторов. Ведь дворец-то под землей!

Пале-де-Шайо готовится к ответственным схваткам.

В одном из залов, около белых сверкающих весов, удобно расположилась группа людей: секретарь, несколько судей, врач, представители команд. И тут же — Хлопин. В строгом синем пиджаке, на груди вышитые золотом по-французски слова: «Вице-президент».

Возле этих весов он был самым главным. Так постановила ФИЛА. За каждую весовую категорию отвечает один из руководителей ФИЛА. И вот Хлопину достался полусредний вес.

Хлопин сидел у весов на низком складном стульчике. Он казался совершенно спокойным. Тщательно отутюженный костюм. Массивное лицо, неторопливые глаза. Сидел, вытянув ноги, небрежно листая французский журнал.

Вряд ли кто-нибудь догадывался, как нервничал сейчас Хлопин. То и дело хлопала дверь в зал. И каждый раз Хлопин украдкой бросал туда быстрый взгляд поверх журнальных страниц. И тотчас же, будто сделав что-то нехорошее, запретное, отводил глаза.

Но опять стучала дверь. И Хлопин опять глядел на нее.

Взвешивание шло к концу[7]. Уже побывали на весах и поляк, и турок, и итальянец, и чех, и египтянин. Пятнадцать полусредневесов из пятнадцати команд благополучно прошли контроль. И только шестнадцатый почему-то все еще не подходил к весам. А этим шестнадцатым был советский борец Леонид Добровольский.

Хлопин хорошо знал его. Не год, не пять и не десять судит Хлопин схватки на ковре. Ему ли не знать всех ведущих наших борцов!

А Добровольский отчасти был даже его учеником. Да, когда же это было? Лет восемь, нет, семь лет назад. Он тренировал группу в «Трудовых резервах». Вот тогда и пришел к нему второразрядник Леонид Добровольский. «Лека» — звали его товарищи.

Невысокий, кряжистый. Чуть смахивающий на средней величины медведя.

Что уж говорить — силенка у него имелась. И техникой он овладевал как-то очень легко. Вообще-то Хлопин не любил, когда приемы усваиваются вот так, шутя. Что легко дается, то легко и теряется.

Но Лека оказался парнем не промах. Уже через два года он выполнил норму мастера. И переехал в Москву…

«Да, — усмехнулся Хлопин. — Как же Леке без Москвы?!»

Этот Добровольский — отличный полусредневес. Ничего не скажешь. И техничный, и волевой. Это — на ковре. А в жизни… В жизни он раздерганный какой-то. «Гитарист».

Этим словом Хлопин обозначал целую категорию людей. Никчемный, несобранный — «гитарист». Ленивый — «гитарист». Малокультурный, не читающий ничего, кроме «Советского спорта», — «гитарист».

«Да, — мысленно повторил Хлопин. — Типичный „гитарист“.

Хлопин встал, сделал несколько шагов и обеими руками провел по бокам головы. Будто хотел пригладить, прижать свои оттопыренные уши. С детства приклеилась к нему эта привычка.

Посмотрел на часы. До конца взвешивания — всего семь минут. Представитель советской команды, старый мастер Ершов, перехватил этот взгляд, кивнул и поспешил в фойе.

Где же этот чертов Добровольский?

Фойе было похоже на туристский бивуак. Тут и там стояли легкие кровати-раскладушки и шезлонги, на них громоздились беспорядочные груды одежды, чемоданчики, полотенца. Фойе временно приспособили под раздевалку.

Ершов быстро обвел глазами помещение: Добровольского тут не было.

Ершов вышел в коридор, торопливо заглянул в ближайшие комнаты. Добровольского не было.

…А у весов уже сгрудились судьи, секундометристы, газетчики. По залу пронесся слух: через шесть минут кончается взвешивание, а советского борца нет и нет.

Опытные спортсмены знают, чем обычно вызываются такие задержки: вес! Лишний вес!

Представьте себе: борец перед официальным взвешиванием сделал контрольную „прикидку“ и вдруг, к ужасу своему, обнаружил „лишек“. Сто граммов, полкило, а то и целый килограмм. Вот тут-то и начинает он метаться. Сбросить вес! Немедленно!

Чего только не придумывают в эти отчаянные минуты! Парятся в бане, ежеминутно бегают в туалет… Сбросить вес! Во что бы то ни стало!

Хлопин делал вид, будто не замечает суеты возле весов. Не слышит торопливого шепота, не видит удивленных, а часто и обрадованных глаз.

|

Да, конечно! Кое-кто из иностранных спортсменов и тренеров очень рад. Еще бы! Так повезло! Если чемпиона СССР, мастера спорта Добровольского, не допустят к состязаниям — советская команда сразу потеряет шансы на первое место. Команда, которая вот уже много лет подряд занимала верхнюю строчку в турнирной таблице!

— Четыре минуты! — негромко произнес кто-то по-немецки.

Хлопин не оглянулся.

„Да, в этом „Леке“ есть и мой грех, — подумал он. — Забаловали парня. И я тоже…“

В дверях показался Ершов. Быстро окинул взглядом помещение, недоуменно пожал плечами и снова скрылся в коридоре.

„Так, — подумал Хлопин. — Вот так…“

Он ни секунды не сомневался: это не случайность. Нет, не случайность.

Вес у Добровольского всегда колебался около семидесяти восьми. Возле той пограничной черточки, где кончается полусредневес.

А тут, в хлопотах перед отъездом, наверно, недоглядел „гитарист“, поел лишку — ну и вот… „Гитаристы“ — они всегда любят вкусно покушать. Для них режим — нож острый…

Хлопин встал, сделал несколько шагов по залу, по привычке пригладил обеими руками оттопыренные уши и снова сел на раскладной стульчик.

„Где же все-таки этот?.. — подумал он. — Наверно, в парилке потеет? Хотя… Тут, в Париже, попробуй найди парилку!“

— Две минуты, — прошептал кто-то по-английски.

„Все, — подумал Хлопин. — Конец“.

Очевидно, так же решил и юркий маленький француз с живыми, быстрыми, как мыши, глазами — секретарь комиссии. Он уже уложил в папку протокол взвешивания и убирал со стола какие-то бумажки.

И тут случилось неожиданное. Дверь отворилась — и в зал в одних трусах влетел Добровольский. Быстрым шагом ринулся он к весам.

Лицо и шея его, загорелые, резко выделялись на молочно-белом теле. Словно к туловищу одного человека по ошибке прикрепили голову другого.

Все сразу уставились на эту голову: была она вся в проплешинах, будто поражена лишаями.

„Сам себя, — понял Хлопин. — Обкорнал. Волосы — они тоже весят“.

Да, все было ясно.

Не дойдя нескольких шагов до весов, Добровольский на миг приостановился, сдернул с себя трусы и так, голый, встал на белую площадку.

Обычно борцы взвешивались не совсем нагишом, ну хотя бы в плавках.

„Конечно, — сжал губы Хлопин. — Трусы — тоже граммы…“

Лицо у Добровольского было усталое, какое-то осунувшееся, но радостное.

„Вот я как! — словно бы говорил борец. — Тяжеленько пришлось. А все-таки успел. Не подвел…“

На его лице выделялись усы. Они росли как-то странно, только по углам рта. Как у китайца.

Юркий француз-секретарь взглянул на Добровольского удивленно, но ничего не сказал: до конца взвешивания было еще чуть больше минуты.

Все стоящие у весов разом зашевелились, зашумели.

— А я был уверен — не придет, — негромко сказал соседу бельгиец-журналист, и нотки сожаления откровенно звучали в его голосе.

— Да, счастье было совсем рядом и убежало, как пугливый олененок, — ответил сосед цитатой из модной песенки.

Добровольский усмехнулся. То ли он понял сказанное… Хотя… Вряд ли он знал по-французски. Скорее всего это была просто улыбка победителя. Тем более, когда успех дался с таким трудом…

У Хлопина отлегло от сердца. Все же явился! Потом надо будет с этим „гитаристом“ обо всех его штучках всерьез потолковать. А пока… Все хорошо, что хорошо кончается!

— Итак, мсье Арнольд, — стараясь голосом не выдать радости, распорядился Хлопин. — Вес!

Суетливый француз-секретарь снова достал из папки протокол.

Врач шагнул к весам и легкими ударами ногтя стал передвигать хромированную гирьку по такому же сверкающему стержню.

Он догнал ее до цифры „8“ и опустил руку. Семьдесят восемь! Предел. Все разом поглядели на стрелку. Острый кончик ее вздрагивал и дергался. Никак не хотел замереть.

Врач легонько тронул его пальцем.

Кончик на миг замер и опять задрожал, как в ознобе.

Шепот зашелестел в толпе.

Хлопин почувствовал, как сердце его громко стукнуло и остановилось.

Вокруг стало тихо-тихо.

— Записать семьдесят восемь ровно? — вопросительно подсказал Хлопину француз-секретарь.

Наверно, он торопился куда-то. Да и не подведет же русский своего же русского чемпиона!

Хлопин молчал.

Дрогнувшими руками достал из кармана футляр, открыл его, надел очки. Пользовался он ими редко. Да и сейчас они в общем-то были ни к чему. Просто так… Оттянуть решающий миг…

Хлопин сделал шаг к весам. Подошел вплотную.

Каким-то боковым зрением он видел, как испарина покрыла низкий крутой лоб Добровольского и две мутные капельки медленно скатились с носа в глубокую морщину над углом рта. Видел каждую уродливую проплешину на голове спортсмена. Но глаза Хлопина глядели не на Добровольского. Они уткнулись в острый, пританцовывающий кончик стрелки…

Все — и судьи, и тренеры, и врачи, и журналисты — все столпившиеся у весов вдруг умолкли. Опытные спортсмены и болельщики, они отлично знали каждую запятую спортивного кодекса.

Вице-президент ФИЛА! Ему сегодня доверены весы. Он, один только он, без всякого постороннего вмешательства, должен сейчас определить — что показывает стрелка? Семьдесят восемь ровно или семьдесят восемь килограммов и еще пять-десять граммов?

Только он! Только Хлопин может сейчас решить это! И его решение бесповоротно и обжалованию не подлежит!

„Обжалованию не подлежит“, — эта фраза из правил ФИЛА билась сейчас не только в висках у Хлопина.

Ее мысленно повторяли все у весов.

Спорт — очень точная штука. И почти любое спорное действие может быть опротестовано. Почти любое, но не любое… Так, в футболе только судья, сам, единолично, решает, был офсайт или нет. И никаких жалоб потом не разбирают. Судья решил — и точка!

И вот сейчас тоже создалось то очень редкое положение, когда главный „весовщик“ один, сам должен все решить…

Хлопин глядел на вздрагивающую, как в ознобе, стрелку…

О чем думал он?

Может быть, о том, что если вот сейчас он не допустит Добровольского к состязаниям — нашей команде не видать почетного места. Из-за одного „гитариста“ — всей команде не видать…

А может, о том, что сейчас на него, Хлопина, глядят десятки иностранцев. И он, один только он, может доказать, что все эти звонкие слова о „спортивной честности“, о „долге“, о „судейской объективности“, все эти хорошие слова, которые мы употребляем к месту, а часто не к месту, все это не просто слова…

А может, он думал, что пять граммов — это всего лишь пять граммов. И, собственно говоря, какая уж разница: весит борец семьдесят восемь килограммов ровно или семьдесят восемь с малюсеньким хвостиком? Таким малюсеньким, что его и не взвесить точно. И даже неясно, есть он вообще, этот хвостик, или вовсе и нет его?

А может, он думал, что найдутся люди, которые назовут его „непатриотом“ если он не допустит Добровольского. Да, непременно найдутся…

А может, о том, что вот стоит перед ним его давний знакомец. Отчасти даже ученик. И притом — чемпион страны. И конечно, полагает этот ученик и чемпион, что он, Хлопин, по старой дружбе…

Он стоял и смотрел на дрожащую стрелку. Он, единственный в этом зале русский, у которого на пиджаке, на груди, золотом по-французски было вышито: „Вице-президент“.

Потом снял очки.

— Перевес!

„Пригладил“ уши и отошел.

„Перевес“ — лишний вес.

Все. Конец. Точка.

Он еще видел, какими жалкими, умоляющими глазами глядел ему вслед Добровольский. И как враз обвисли его китайские усы.

Как, словно бы еще не понимая всего ужаса случившегося, застыл на месте Ершов…

Как изумленно раскрыл рот маленький юркий француз-секретарь.

А в зале уже рос шум, гул. Какие-то восклицания! Удивление!

Этот шум все усиливался и усиливался, вышел за пределы Пале-де-Шайо и наконец выплеснулся на страницы вечерних газет восторженными заголовками.

„Самый честный судья!“

„Русский судья покорил Париж!“

На этом можно, пожалуй, и кончить рассказ о „самом честном судье“. Рассказ, который звучит как спортивная „байка“, хотя в нем почти нет вымысла. А может быть, следует еще добавить, что, пожалуй, больше всех поразили эти шумные заголовки самого Хлопина.

— Впечатлительный народ — французы, — говорил он, смущенно приглаживая уши.

А когда Ершов принес в отель новую газету с очередной крупно набранной порцией восторга, Хлопин поглядел на свой снимок и раздумчиво произнес:

— Вроде как грудью на амбразуру…

— Чего-чего? — не понял Ершов.

— Так разрисовали. Ну, словно я — грудью на амбразуру. Да… Впечатлительный народ — французы.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |