"3олотая рота" - читать интересную книгу автора (Чарская Лидия Алексеевна)

ГЛАВА ВТОРАЯ

|

Он шел по кривым улицам, по берегу канала, в котором билась замкнутая в шлюзах вода. Вечер темнел.

Дневные звуки замерли, и на смену им родились новые, то тихие, чуть слышные, то смелые, цинично заявляющие свои права на эту ночную тишь.

Дома стали как будто выше и громаднее. Дорога молчала, белея пыльным налетом, уходя далеко-далеко вперед от одного края города к другому.

Марку казалось, что и ночь и дорога — все это продолжение какого-то сна, который он видел когда-то, но который, перейдя к действительности, потерял все свое обаяние. Сна, в который он заключил себя с той минуты, как почувствовал в себе близость к Лизе.

Белая, вьющаяся широкой лентой дорога казалась ему рельефной картиной. И весь этот спящий маленький город с его каналами и шлюзами, с уснувшей фабрикой и беловато-желтым бликом крепости у устья реки — все казалось ему такой же сонной картиной на полотне.

Только когда он вышел по горбатому мосту на городскую площадь и разом обнял всю ее взглядом, с ее скученными неуклюжими постройками, среди которых преобладали трактиры и вертепы; когда он услыхал гул ругани и криков, он понял, что это не сон, а жизнь, кишащая пороком.

Взгляд его достиг длинного одноэтажного дома, похожего на тюрьму или казарму, и он пошел к нему.

Горбатый, словно ощетинившийся зверь, мост остался за ним, притоны тоже.

Марк был теперь один перед зданием и, разом стряхнув с себя остатки перенесенных за день впечатлений, пошел ко входу.

Покосившаяся ржавая дверь жалобно заплакала, когда он, нажав медную скобку, перешагнул порог и очутился в длинной комнате или, вернее, сарае, скупо освещенном жестяной лампой.

Бесконечные ряды нар тянулись от потолка к полу и вдоль стен, оставляя узкий проход между собою посередине сарая.

Отовсюду доносился храп, зловещий и безобразный, похожий скорее на удушливое хрипение смерти.

Люди спали везде и всюду, на полу и на нарах, в каком-то сплошном хаосе распростертых неподвижных тел.

Всюду храпели эти неподвижные тела с измятыми лицами и всклокоченными волосами. И в этой сплошной груде, едва напоминающей о жизни, в этом мертвом спокойствии ее было что-то животное, бесправное, тупое.

Зловонье, исходящее от спящих, заключало общую тяжесть впечатления. Оно тянулось тысячами острых, смрадных потоков и беспощадно напоминало о себе, вонзаясь в горло, в нос, во все поры Марка.

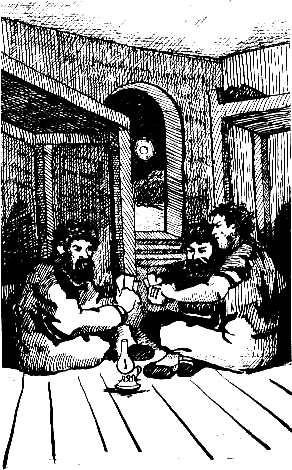

Он чуть не задохнулся в первую минуту. Потом победил тошноту, стараясь не дышать носом, чтобы не впитывать в себя эту смрадную специфическую кислоту пота и перегоревшего спирта, идущую волной от тел, не чувствовать ее острой, гнетущей силы, шагнул к середине сарая, где на полу стояла жестяная лампочка и пятеро мужчин играли в карты.

Рыжий всклокоченный громадный человек с добродушнейшим лицом равнодушно взглянул на вошедшего и, промычав что-то неопределенное, снова сосредоточенно впился взором в засаленные фигуры карт.

— Марку Артемиевичу! — процедил в ту же минуту дурачливым фальцетом тоненький, жидкий, с вороватыми глазами человечек, казавшийся подростком, одетый со щеголеватою тщательностью, убого проглядывающей сквозь нищенские отрепья. В испитом лице его крылось что-то большее, нежели лукавство, что видел не каждый и что было нелегко уловить в первые минуты. И оно было по-своему красиво, это лицо, со всеми его следами пережитого в заострившихся почти юных чертах.

Трое остальных игроков не обратили никакого внимания на Марка. У одного из них, старого грязного старика с подшибленным глазом, перевязанным грязной окровавленной тряпицей, следы на лице говорили о неизгладимой порочной болезни. Он был извозчиком по профессии раньше и теперь еще ходил в изодранном, неузнаваемом от старости и грязи армяке, похожем на лохмотья.

|

Двое остальных, ободранные, со вспухшими от лишений и пьянства лицами, не имели определенных лет. Их звали близнецами в городе и в «роте», и они действительно походили друг на друга, как два родных брата. То же алчущее выражение у обоих, с одним четко написанным желанием в глазах — напиться, те же убогие лохмотья и похожие на куски растрепанного и слежавшегося войлока мохнатые головы.

Марк приблизился к играющим и присел подле черненького вертлявого человечка на земляной пол казармы.

Вертлявый человек с испитым мальчишеским лицом тихо захихикал, закрывая лицо картами, и лукаво скосил глаза на своих партнеров.

Он выигрывал. Ему везло.

Потом разом встрепенулся, точно вспомнил что-то, и по лицу его разлилось таинственно-радостное выражение.

— Он тут! — сказал он вдруг тихо, даже слишком торжественно тихо для этой обстановки, с лицом, засиявшим остатками радости, оставленной ему жизнью.

Марк встрепенулся, поднял лицо на вертлявого и, бледнея, спросил:

— Казанский?

Дыхание захватило в его груди.

— Черняк! Загребай! Чего зеваешь! — огрызнулся рыжий оборванец.

Черняк весь как-то съежился, засуетился и с виноватым видом, бочком, потянулся за взяткой.

Теперь уже Марк не мог оставаться спокойным. Он бессознательно схватился пальцами за грязный, но франтовато застегнутый кафтан Черняка и спросил:

— Приехал? Вернулся? Ты говоришь, вернулся?

— Пригнали! — пояснил хриплым басом Михайло Иванович, так звали в «роте» рыжего оборванца, — пригнали-с, по самой, значит, по Шлюшемской гладкой. Вчерашним этапом на бессрочную побывку, на вечное гощение-с. Гран-мерси-с при таком деле-с. На мерзавчика бы с вашей милости-с не мешало бы за такое наше сообщение.

— Пригнали! — еще раз произнес Марк.

И вдруг ему разом стало невыносимо всякое неведение ожидания. Он весь сжался, как котенок и, подергивая плечами, застенчиво, по-детски, ни к кому не обращаясь, спросил:

— Повидать бы! Где он? Можно его видеть?

— Успеешь! — грубо обрезал его Михайло Иванович. — Не растает он тебе и завтра. Приходи завтра и увидишь.

— Сюда приходить?

— Хошь сюда, хошь к «Оленю!» — ответил за Михайла Ивановича Извозчик и досадливо отмахнулся от него рукой, как от надоедливой мухи.

— К «Оленю» пожалуйте! — произнес один из близнецов, прозванный среди товарищей Первым, так как он казался старше и выше своего собрата.

Михайло Иванович свирепо взглянул на говорившего и, погрозив ему кулаком, покрыл козыркой засаленного червонного валета. Потом он, нахмурившись, запустил громадную руку за пазуху и поскреб ногтями на груди.

Свет лампы значительно съежился и потускнел, от нее сильнее запахло догорающим керосином, и стало заметно чадить. Черняк ловко сбросил только что вышедшую из колоды пятерку и оставил Извозчика в дураках. Михайло Иванович и близнецы вышли раньше и жадно следили.

— Молодец, робя! — забасил на всю «роту» рыжий, и так сильно хватил ручищей по плечу Черняка, что тот весь съежился от боли, — эк отхватался! За тобой косушка, мил человек! Мозгляк этакий, вишь, насобачился, — обратился он к Марку, — колошмятит ево который уж вечер! — и он подмигнул обыгранному. — Известное дело, извозчик и есть! Кто на нем не ездит!

— Кто там глотку дерет, лешие? — послышалось откуда-то с нар, и всклоченная голова с опухшими щеками повисла над играющими. — Разбушевались, черти! Прорва те дери! Старшине пожалуюсь… Собаки, сна на них нету.

— А ты, дяденька, полегше! — протянул со значительным видом Извозчик, — давно тебя, дяденька, надо быть, не дули? Зарапортовался! Ишь форсу напустил! Дрыхни, Каиново отродье, цел покуда.

— Ктой-то Каиново отродье? Я, што ли? — взвизгнула всклоченная голова, и целый поток грязной ругани повис над «ротой». И услышав знакомые звуки, отовсюду потянулись подпухшие заспанные лица, в которых почти не было ничего человеческого; нары закишели живыми существами, похожими на чудовищ при тусклом освещении чадящей лампочки. Отовсюду мертвенно-разлагающими нитями непроглядной паутины потянулась эта ругань, отталкивающая, циничная, животная и больная. Встревоженная перебранкой «рота» не могла уже успокоиться. Лампа чадила еще с добрую минуту и потухла, распространяя вокруг себя специфический запах.

И в темноте черные фигуры, все еще бестолково копошащиеся во мгле и изрыгающие свои проклятия, казались исчадиями ада, наполнившими тьму.

И вдруг чей-то мощный, здоровый и гулкий окрик пронзил разом всю эту мглу безобразных черных речей.

Марк не знал голоса, потому что никогда еще не слышал его. Но он смутно инстинктом почувствовал того, кому принадлежал окрик и кто вошел невидимый и неслышный в темноту «роты». Он почувствовал его всеми нервами, и сердце его застучало сильно и однотонно, как машина.

Со стороны двери потянулась легкая струйка ночной прохлады и, обессиленная, разом затерялась в сгущенных волнах зловония. Но Марк успел захватить ее губами и отхлебнуть от ее облегчающей свежести. И все его мысли приковались к этой свежей струе, только что выпитой им. О другом, неожиданном и светлом, он точно боялся думать.

В «роте» разом стало тихо, как в могиле.

Мощный голос замер в первых же его звуках. Но отзвуки его, казалось, еще наполняли темную казарму и дрожали в ней. Марк вздрогнул от этих звуков и, обняв их разом, принял в себя, как сокровище. Он понял сразу, кто вошел и крикнул и перед кем покорно замолчала и притихла эта бестолково ругавшаяся, озверелая сонная толпа. В ту же минуту кто-то быстро и несильно схватил руку Марка, и знакомый голос Черняка шепнул ему в ухо:

— Это он!

— Он! — эхом повторил за ним Марк и весь обратился в слух, бесполезно впиваясь острыми глазами в темноту «роты». И вдруг голос снова зазвенел над нею, но в нем уже не было того гневного, исступленного перелива, который слышался в первом окрике.

— Дьяволы, право, ну, дьяволы, — уже без тени раздражения ронял голос, и звуки его, точно тяжелые капли горячего свинца, одна за другою падали на душу Марка, обжигая ее своим прикосновеньем, — взъерепенились среди ночи, как жулики какие, право. Чего, спрашивается? Что б молчок у меня, рвань перекатная! Обход на носу, а они — в галдежку! Дрыхнуть! Все дрыхнуть до единого! Черти, право, черти! Благополучия своего не знают.

— Пьян? — чуть слышно шепнул Черняку Ларанский, улавливая легкое дрожание в голосе говорившего.

— Он — то? — смешливым шепотком переспросил Черняк и захихикал едва слышно. — Да разве он может? Ужо завтра у «Оленя» увидишь, как пьет он. Пьян, как же! А теперь ступай! Ступай, тебе говорят, — присовокупил он, внезапно раздражаясь. — Обход будет скоро. Слышал! Ступай, барин! Не до тебя тут!

Но Марк точно застыл на месте, точно замер. Душа его смутно жаждала прежних звуков и вся тянулась навстречу уже знакомому голосу, казавшемуся родным.

Но голос молчал, и Марку оставалось уйти.

И он пошел.

И опять длинная, на сон похожая, дорога потянулась впереди его, пока он шагал от «роты» к фабрике. И глядя на эту дорогу, Марк думал о том, кого услышал впервые сегодня и кого ждал столько времени и наконец дождался.

Теперь все пережитое отошло куда-то, не только от сердца, но и от памяти, словно его заглушили металлические звуки того голоса, который он только что слышал. На душу светло и просто легла радость. Она засияла в ней и осветила ее всю кругом, как огромная лампа, дающая заодно и тепло и свет.

Марк давно ждал этой радости, а когда она явилась к нему, он даже испугался, что она будет не полна и не совершенна, так как время ожиданий могло выпить из нее всю ее остроту. Но когда он услыхал и угадал в «роте» присутствие «того человека», то понял сразу, что все в нем полно.

Побои прежних лет, мука оскорблений, пощечина и Лиза — все скрылось под сугробом чистой, ясной радости.

Он тут, он пришел, он откроет ему, Марку, все предстоящие истины, научит его тому, что подняло его самого над толпою, что заставляет трепетать и покорно склоняться перед ним остальных, он сделает его таким же могучим и сильным, он создаст в нем образ и подобие свое — для этого стоило ему, Марку, ждать и терпеть целые годы.

Кумир, поднятый высоко над его средою, недосягаемый и светлый, показался вдруг Марку близким и как бы доступным. Но от этой близости сияние его не померкло, а разгорелось ярче, как божество: божество явилось к смертному, и смертный ослеп от величия его славы. А «тот человек» был божеством для Марка.

Когда Марка отдали в четырехклассное городское училище — отец нашел лишним отдавать его в какое-либо учебное заведение для детей интеллигентов, заранее предугадывая в нем тупость и неспособность к ученью — итак, когда Марка отдали в училище вместе с остальными детьми фабричных, он сразу попал на дурной счет.

Замашки испорченного, вороватого, забитого ребенка давали себя чувствовать и в школе.

Марк «проявлял» себя там тем же дикарем, как и дома, и там его били так же, как били на фабричном дворе его товарищи по играм, как бил под пьяную руку отец в помещении конторского домика.

Но там его били, по крайней мере, за дело. И это понимал Марк и не питал к школе никакого озлобления или гнева.

Он ленился — его наказывали, он спал за уроками — его наказывали снова, он убегал в классное время или не приходил вовсе — его драли опять, и это не поднимало в нем обиды и протеста, как нечто вполне заслуженное.

Учился он вяло и с трудом одолел грамоту. Дальше этого он не пошел, и его прогнали из школы. После его исключения отец уже не заботился о нем и его развитии, и Марк был предоставлен самому себе, как дикая птица. Он работал на фабрике, когда хотел и как хотел, присасываясь к той или другой машине, к тому или другому отделению, не получая ничего за свой труд, не состоял даже в списке рабочих, как сын конторщика, и как «свой» «служащий» был терпим надсмотрщиками и поденщиками в рабочих камерах.

Он толкался среди них, то бездельничая, то вдруг с внезапным озверением накидываясь на работу и перегоняя всех завзятых работников. В первый же год по исключении из школы он сошелся с Черняком, фабричным малым, испорченным до мозга костей, успевшим побывать и в исправительной колонии для малолетних преступников за какую-то кражу со взломом. Когда Черняка прогнали за нерадение и пьянство с фабрики и он попал в «золотую роту» как беспаспортный и «колонист», Марк не прервал с ним своей дружбы. Он стал навещать его в «роте», знакомясь с его товарищами и невольно вынося из их среды тот «запах ее», который присущ каждому слою общества.

А эти отщепенцы общества, призреваемые в большой вонючей казарме «золотой роты», имели свой собственный закон, свой строй, свой быт, свою собственную обособленную жизнь и идеалы. Да, даже идеалы.

«Золоторотцы» составляли особый класс населения маленького города. В недрах маленького города крылись большие задачи. Маленький город намеревался оберегать большой город, на шестьдесят верст отстоящий от него, от толпы пролетариев, которую препровождали еженедельными этапами из большого города в маленький, в вонючую желтую казарму.

Маленький город, дав помещение пригнанным ссыльным «беспаспортным», предоставлял им полную свободу выбора, как и чем зарабатывать свой хлеб.

И администрация города во главе с дамами-патронессами испокон веков учредила субботний заработок этим несчастным.

Еженедельно по субботам вся эта рваная, нищая и алчущая братия сновала по домам более или менее зажиточных горожан, получая от них утвержденную подачку. Этими получками жили серые люди, виновные разве только в том, что, слабые духом, они не могли победить слабости тела и поддались без борьбы и усилий страшному зверю, который, раз победив и осилив, неуклонно вел их к гибели.

Они были жертвами этого зверя, жертвами алкоголизма, которого осилить не имели сил.

Они жили, впрочем, и не одними подачками и субботним побором, они стремились заработать свой хлеб как могли, свой хлеб или свою водку, вернее, потому что она одна давала им забвение гораздо более нужное, чем хлеб.

Целыми толпами ожидали они прибытия пароходов на городской пристани и рвали кладь из рук приезжих, готовые разодраться, как звери, из-за каждого гроша.

Шли на фабрику и предлагали свои руки и силы на поденный труд. Но их брали неохотно. Железные руки заменяли людские, и число голодных, ищущих труда, возрастало с каждым днем.

Нечего и говорить, что «честным» труженикам давалось предпочтение, а серые люди из желтой казармы должны были довольствоваться отбросами с того жалкого, скудного пира, который задавали другим.

И все-таки это был пир или казался, по крайней мере, пиром жалким пролетариям, в сравнении с их прозябанием в желтой казарме и на углах улиц.

Многие из них, конечно, отвыкли от труда и нашли свое «забвенье».

Но некоторые еще боролись, отстаивая свои призрачные права, но этих последних было меньшинство.

Марк знал все интересы «золотой роты», знал и ее жизнь, мучительную и больную, как кошмар.

В предпраздничные и праздничные дни кишели они у оград часовен и церкви, единственной церкви маленького города, и жалобными голосами взывали о милостыне.

Они имели на это право, потому что им отказывали в труде.

Некоторым из них удавалось обмануть администрацию — уйти «убегом» в большой город, который в силу запрета казался им особенно желанным и соблазнительным, как райский плод.

«Счастливец» закладывал свой казенный кафтан у кабатчика за ведро водки, угощал товарищей на «отвальной» и уходил по хорошо знакомому каждому «золоторотцу» тракту. Случалось этой зимой, беглец жестоко отмораживал себе ноги и чуть не ползком добирался до желанной цели, но все-таки добирался, упорный, как маньяк. Его тянуло туда не потому, что в большом городе жилось вольготнее их брату беспаспортному бродяге, нет. Просто большой город был его целью, целью жизни, присущей каждому человеку. И бесправный бродяга создавал себе эту цель, наполняя свою жизнь ею. Бесцельная жизнь была бы могилой для него.

В каждой жизни должен быть идеал, стремление к цели. Так решили люди. Так должно быть.

Идеалом серых людей из желтой казармы являлся большой город и борьба с администрацией в силу воздвигнутых властью к тому преград; их поджигало это препятствие и распаляло их жгучее стремление к их идеалу. Они шли напролом, лезли, как лезут муравьи, устойчиво и упорно, на свои кучи, и снова их водворяли в желтую казарму маленького города, чтобы снова они жили там неудовлетворенным желанием стремления к их цели.

Как и у каждого человека, как у серых людей, так и у Марка была цель. Она появилась в нем с той поры, когда Черняк сказал ему о Казанском.

Случилось как-то однажды, что Марк, будучи мальчишкой, сделал Черняку сознательную гадость.

Черняк, несмотря на свои двадцать лет, казался вдвое слабее четырнадцатилетнего Марка и не сумел отплатить ему обидой за обиду; он только вскипел, заметался, как раненый, и, взглянув с ненавистью в самые зрачки Марка, прошептал:

— Вот погоди ты, узнает Казанский!

И с этой минуты все чаще и чаще стало слышаться это имя Марку. Чем больше входил он в строй жизни своих новых друзей, чем больше знакомился с ними, тем яснее выплывал из тумана неясный и загадочный образ того человека, о котором говорили все не иначе как с уважением среди серой бесправной семьи.

У «золотой роты», по-видимому, был еще идеал, помимо стремления к большому городу, и еще более ясный и определенный.

Таким идеалом являлся Казанский.

«Казанский придет. Казанский скажет. Казанский рассудит. Погоди, скажу Казанскому», — слышал Марк постоянные фразы отовсюду из уст серых людей. О Казанском всегда говорили пониженным тоном, умышленно смягченным голосом, как о чем-то, что имеет власть, силу и подчиняет уважением к себе.

И от этих отзывов веяло чем-то хорошим и светлым.

Слушая постоянные рассказы серых людей о Казанском, Марк привык думать о нем, не зная его. Личность Казанского, неведомая Марку, пленяла его тем обаянием тайны, которой был окружен этот загадочный человек. Его престиж среди бесправных серых людей, постоянные восторженные отзывы «золотой роты» о нем — все это вместе взятое не могло не повлиять на впечатлительную душу Марка. И мало-помалу в душе его вырос и сложился мощный и вполне определенный образ гиганта-человека, каким представлялся ему Казанский. Он знал, что идеал «золоторотца» — не кто иной, как бродяга, беспаспортный, дитя, вскормленное в их среде, но горячее, необузданное воображение юноши создавало образ, полный своеобразной таинственной силы — силы, побеждающей эту темную толпу, и сила эта рождала в нем, Марке, чувство глубокой привязанности и нежности к ее обладателю.

Не признающий ничьей силы, Марк мало-помалу подчинился невольно обаянию таинственной прелести неизвестного ему еще человека. Четыре года ждал его появления Марк, смутно сознавая, что влияние Казанского отразится и на нем, и если не облегчит ему жизнь, то пояснит ее ему и сделает доступной.

Марк заблудился в окружающем его с детства мраке и смутно инстинктом чуял существование света, жаждая всеми силами познать его.

Этот свет олицетворялся в Казанском, идеализированном по-своему голодной, пьяной серой толпой, и Марк ждал его вместе с остальными, или еще больше остальных, так как для него он был еще неизведан и заманчив, как тайна.

И когда, наконец, Казанский, отсидев четыре года в столичной тюрьме за какую-то провинность перед начальством, вернулся в маленький город, Марк понял, что жизнь получила сразу для него иную, новую окраску.

Весь следующий день Марк избегал свидания с отцом, и все-таки им пришлось встретиться. В ту минуту, когда юноша уходил из дома, исполненный проектов и мыслей о предстоящей встрече с Казанским, конторщик Ларанский входил на крыльцо, и отец с сыном почти столкнулись на пороге дома.

Марк угрюмо посторонился, давая отцу дорогу, но Артемий Ларанский пошел прямо на него, положил на плечо сына свою тяжелую красную руку и произнес хриповатым баском:

— Повремени немного! Нам надо с тобой сговориться. Пойдем.

И прошел впереди него в маленькую неприветливую столовую, где было темно среди дня из-за густо разросшихся кустов бузины у окон и где слепой щегол, добытый года два тому назад из лесу Марком, распевал на подоконнике в клетке. Артемий Ларанский прямо подошел к окну и впился безучастными глазами куда-то поверх кустов и сада, бессознательно постукивая пальцами по клетке слепого щегла. Марк остановился у порога и ждал.

Отец и сын были похожи друг на друга. Только сын был ниже ростом и казался коренастее и сильнее. У обоих был одинаковый контур головы, крепко посаженной на сильные, чуть приподнятые плечи, те же толстые, как у негра, вывороченные губы и выпуклый лоб с сильно развитыми надбровными костями. И лица обоих выражали одну и ту же упорную стойкость и железную волю. Отец был лет на тридцать старше сына.

Ларанский-старший побарабанил еще несколько секунд пальцами по железным прутьям клетки и разом, неожиданно отвернувшись от окна, подошел к Марку. Его встретил враждебный взгляд, Марк был настороже.

Конторщик усмехнулся.

— Чего ты боишься? — бросил он в сторону сына и еще презрительнее оттопырил нижнюю губу.

Марк встрепенулся.

— Врешь! — с видимым усилием произнес он, — врешь! Ты знаешь, что я не боюсь ни тебя, ни другого. Я никого не боюсь в целом мире. И это ты знаешь тоже.

— Молчи! — закричал Ларанский-отец, и кулаки его конвульсивно сжались. — Молчи. Верно, не боишься, потому что развратничаешь и сбиваешь своими гнусностями с пути других.

— Врешь! — с угрюмым усилием проронил Марк, — и сам знаешь, что врешь! Знаешь, что не такой я и что меня оболгали.

Упорный горящий взор юноши точно присосался к темному немигающему, тусклому взору отца. С минуту они стояли друг перед другом, оба сильные, как звери, и, как звери, ожидающие борьбы, могущей решить главенство одного из них. Лица обоих побледнели разом.

Так длилось с минуту, а может быть, и больше, и это казалось мучительным для обоих.

Потом кулаки Артемия Ларанского как-то разом разжались, и он отвел тяжелый взгляд от лица сына. И Марк тотчас же понял, что победа осталась за ним раз и навсегда.

— Желал бы я знать, — проворчал себе под нос Ларанский, — что могло побудить чистого, нравственного юношу бежать к купающимся бабам. Из любопытства, скажешь? Знаем мы это любопытство, как оно прозывается, — и он прибавил циничную фразу, заставившую Марка вздрогнуть и насторожиться. И помолчав с минуту, прибавил: — До восемнадцати лет дожить дармоедом, на шее у отца виснуть — да, тут еще не такая мерзость попрет в голову. Всякая гадость от безделья выходит. Слушай ты, слушай! Я говорил о тебе с управляющим, и он обещал принять тебя в штат постоянных служащих. Может быть, при машине будешь, может, в сушильне или резчиком. Все равно, еще не решили. Где выйдет, там и прикомандируют. Поил и кормил я тебя даром, потому что ты мне сын все же, хотя и отъявленный бездельник, потому что я некоторым образом являюсь ответственным за тебя перед законом, судом и обществом, но потакать тебе в твоей разлагающей лени, которая ведет к пагубным последствиям и нравственному растлению, не намерен, как и не намерен подставлять тебе мой карман. Вон сын управляющего трясет отцовскую мошну в свое удовольствие, обзавелся любовницами, но зато это сын управляющего — его заместитель и общая надежда фабрики. А из тебя не выйдет ничего путного, да и не может выйти. Не прыгнуть же выше своей головы. Шею сломаешь. Довольствуйся малым, если не сумел завоевать себе большего. А денег я тебе давать не буду. Так ты и знай. Работай и зарабатывай сам. Есть известный предел заботам родителей. Благодари еще, что не гоню из дому и кормлю, ни на что не глядя. И нравственности твоей я блюсти не буду. Делай, что знаешь и как знаешь. Ты стал порядочной дубиной. Да и вообще, применяй все к своим средствам и помни, что я за тебя не ответчик!

Ларанский кончил и тяжело перевел дух. И Марк дышал так же тяжело и порывисто, как его отец.

С первых слов отца в нем закипело негодование. Отец был неправ и упрекал его несправедливо. Забитый, несчастный, озлобленный и озверелый, он все-таки чудом сохранил в себе ту чистоту сердца и тела, которая к пятнадцати годам покидает мальчиков его среды. Вследствие ли этой самой одичалости или чего другого, но он и сохранился нравственно, несмотря ни на что. Женщина не была женщиной в его глазах.

Она просто представлялась ему той живой машиной, то корпевшей на повседневном заработке, то ругающейся и отталкивающей, безобразной на пьяных гуляньях в праздничные дни. Он привык видеть обнаженный порок, привык к грубому и простому отношению животных-людей, которых встречал так часто в среде товарищей, и прелесть поэзии была ему непонятна. Сейчас отец заронил в его сердце что-то, чего не вполне понял Марк. Притом он намекал ему о праве нравственно трудящегося человека, о котором до сих пор никогда не думал Марк.

Случись этот разговор два-три дня тому назад, Марк пропустил бы его мимо ушей, но теперь… Когда мысль его нет-нет, а возвращалась к Лизе, юноша почувствовал, что отец сделал прекрасно, позаботясь о его положении.

Завтра он начнет свою деятельность, завтра встанет у машины и, как настоящий рабочий-фабричный, будет работать собственными руками. И это даст ему среди рабочих престиж и право человека, поднимет его нравственный рост. Он перестанет казаться в глазах окружающих тем мальчишкой Марком, которого они в нем видели до этих пор. И потом, с приобретением права работающего и зарабатывающего человека он как бы увидел открывшиеся перед ним новые горизонты. Та же Лиза казалась доступнее для него, Марка. Он проник инстинктивно в смысл слов отца и применил их к себе. Деньги — сила. Бедность — бессилие. Если Лиза выходит за хромого калеку-машиниста, значит, есть нечто большее, нежели красота. И этого большего добьется и должен добиться он, Марк, благо, он вынослив и силен, так силен, что хромой Михайло не годится ему в подметки. И Лиза увидит и поймет это. И Лиза откажет хромому и будет женой его, Марка.

Так думал он и не чувствовал уже прежней ненависти и обиды по отношению к отцу, которые жили раньше в его сознании.

Он даже ощущал в себе некоторую благодарность, хотя в душе его еще чувствовался остаток протеста, протеста несправедливо заподозренного и оклеветанного человека.

Отец думал о нем хуже, чем он был на самом деле, и это волновало его.

Старший Ларанский как будто понял чувства сына. Покорность Марка невольно смягчала его и помимо воли располагала в пользу юноши. Ему все-таки по-своему был близок этот кудлатый взрослый мальчуган, дикий в своей замкнутости, сильный и прямой.

Его несложные отношения к нему до сих пор сводились к одному: к возмездию за малейший проступок. Так понимал он воспитание. И порой в силу принципа, порой в состоянии аффекта или влияния вина он бил его по праву отца, бил нещадно. Но говорить с ним не говорил, по крайней мере, так, как заговорил сегодня впервые. Ожидающий протеста со стороны сына и не получивший его, Ларанский вдруг понял, что с Марком можно говорить и не одной плеткой и кулаками.

Что-то смутное, почти заглохшее за давностью времени встрепенулось в сердце Артемия Ларанского.

В тусклых глазах его сверкнуло нечто, похожее на чувство участия.

Он потрепал его по плечу и произнес с легким намеком на улыбку:

— Ты, парень, вчера за дело получил, и сатанеть тебе незачем. Пришло твое время, действуй тихо, бесшумно и скрытно, чтобы никому вреда не было, понял? И других не смущай, слышь?

Марк вспыхнул и тотчас же подавил разом поднявшееся в нем волнение.

Он знал, что не ему, изверившемуся в правду, восстановить истину, запутанную клеветой. Он решил оставить в заблуждении отца и разом почувствовал, что все проще и легче переживается на свете, нежели он думал. И отец не имел уже в его глазах того вида злодея-деспота, каким он представлялся ему постоянно. Отец просто был человек слабый и простой, подчиненный вполне своей пагубной страсти. Марку даже показалось на одну минуту, что отец, захоти он только, мог бы быть ему прекрасным товарищем. Ему, замкнутому и обособленному от всего мира, неудержимо захотелось иметь такого товарища — грубого, но бескорыстного, совершенно противоположного по натуре продажному Глебу. Захотелось поговорить с ним, открыть свою душу о Лизе и Казанском, которые занимали теперь все мысли и сердце Марка.

Но отец его не обладал чуткостью. Через минуту он снова забыл о сыне и, как улитка в скорлупу, ушел в себя. Опять между бровей конторщика Ларанского залегла угрюмая, тяжелая складка, и душа Марка при виде этого знакомого уже ему в минуты злобы и ненависти выражения лица отца тоже замкнулась и ушла вовнутрь себя.

Марк неловко потоптался у порога, потом угрюмо кивнул отцу и, нахлобучив картуз на самые глаза, вышел из дома.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |