"Первые залпы" - читать интересную книгу автора (Мартьянов Сергей)

2. Друзья познаются в беде

Все началось с того, что господин обер-лейтенант, живший в доме Антона Ивановича Ярощука, выпил против обыкновения три стопки шнапса подряд. Он выпил их, закусил тремя ломтиками сала и неожиданно расчувствовался.

— О бедная, несчастная Марта! — повторял он жалобно, обращаясь к фотографии в рамке, которая стояла у него на столе.

С фотографии смотрело доброе лицо женщины со светлыми локонами.

— О моя бедная Марта! Что теперь с нами будет?

Господин обер-лейтенант говорил по-немецки, но Антон Иванович понимал его: за двадцать месяцев германской оккупации Польши можно было привыкнуть к этому языку. Ярощук сидел в кухне и в открытую дверь хорошо видел и слышал, что происходило в комнате у постояльца.

Жил он у них уже месяц — приехал с воинской строительно-дорожной частью, служил не то техником, не то инженером, и было ему пятьдесят лет. Пятьдесят лет господину обер-лейтенанту, и виски у него уже седые, и на брюшке еле стягивается военный френч мышиного цвета.

В отличие от других немцев, стоявших в деревне, был он вежлив, обходителен, никогда никого не трогал, никому не грозил пистолетом. Требовал только, чтобы в хате всегда было чисто и чтобы хозяйка, Нина Андреевна, ежедневно подавала ему сало, молоко и яйца. Не смея излить на господина офицера свою злость, она еще с большим рвением вымещала ее на своем муже — человеке смирном и медлительном. А он только посмеивался в усы и делал свое дело.

«Чего он нюни распустил?» — думал Ярощук, наблюдая за немцем.

Марта была женой этого немца, и фотография ее появилась на столе сразу же, как только офицер поселился в их доме.

«Может, что-нибудь стряслось с его жинкой?»

Между тем постоялец заметил Ярощука и поманил к себе пальцем.

— Завтра мы уезжаем, — сказал он печально, наливая в стакан шнапса.

— Да-а? — протянул Ярощук, радуясь тому, что немец съедет от них. — Скоро супругу увидите?

— Не знаю, ничего не знаю, — опять печально ответил немец, и глаза его затуманились. — Давайте выпьем, Антон.

— Спасибо!

Они чокнулись, выпили, помолчали.

Господин офицер и раньше позволял себе беседовать с Антоном Ивановичем и однажды даже проболтался, что он — сапер и что германская армия строит шоссейную дорогу от Янув-Подляска через их деревню к берегу Буга. О, эта дорога пройдет через Советский Союз на юг, в Иран, и по ней будут возить в Германию иранскую нефть. Русские камрады разрешили им проложить этот путь. Ярощук был простым, малограмотным крестьянином и не знал, где находится этот Иран и почему из него нужно возить нефть через деревню Барсуки, но он прекрасно видел, как однажды утром новая дорога со стороны Буга оказалась обсаженной высокими соснами. За одну ночь — и вся обсажена! И в простоте душевной спросил: зачем? О, это для того, чтобы создать тень, чтобы не пекло солнце! — улыбаясь, объяснил тогда господин офицер.

Сейчас он совсем охмелел от четвертой стопки, но был как-то странно молчалив и печален.

|

Ярощуку даже стало жалко его:

— Захворали, господин обер-лейтенант?

— Нет, — ответил немец. — Послушайте, что я вам скажу. Завтра, в пятницу, мы уедем из Барсуков, а сюда приедут другие.

— Понятно…

— Будет война!

— Что?! — опешил Ярощук.

— Война будет…

— С кем? — не понял Ярощук.

— С русскими.

— Вот тебе раз! — удивился Ярощук. — То были «камрады», а теперь война.

— Наш фюрер окончательно потерял голову.

— А скоро начнется-то?

— В воскресенье, в четыре часа утра.

— Через два дня?! — охнул Ярощук.

— Так. Надеюсь, что этот разговор останется между нами? Впрочем, мне безразлично! Мавр сделал свое дело, мавр может уйти, — офицер допил весь шнапс и завалился спать: был уже вечер, а завтра на рассвете саперный батальон уступал место одной из боевых частей вермахта.

Всю ночь Антон не мог уснуть. Так вот для чего немцы ладили эту несчастную дорогу! Вот зачем с ранней весны все прибавлялось и прибавлялось их над Бугом! Через Грудянский лес, между Янув-Подляска и Бела-Подляска, закрыта шоссейная дорога, потому что весь лес, говорят, завален военным снаряжением и боеприпасами. И приходится делать большой крюк в сторону. А в самые последние дни немцы рыли окопы и блиндажи, маскировали их деревьями и кустами. Рыли где попало, не считаясь с тем, что уничтожали поля ржи, пшеницы, картошки — лишь бы из-за Буга не было видно.

И все это — ночью, а днем — тихо. Люди в деревне понимали: быть беде! Но в это как-то не хотелось верить: опять война?..

И начнется она, оказывается, в воскресенье, в четыре часа утра!

Ах, боже ж мой, боже ж мой!.. И сам Антон Иванович, и его родной брат Иосиф Иванович из Гнойного, и их двоюродный брат Павел Калистратович Дудко из Старого Бубеля, и другие родичи и земляки, проживавшие в бывшем Константиновском уезде бывшей Холмской губернии, в пятнадцатом году были эвакуированы в Россию и нашли там приют. Вся многочисленная семья Ярощуков до двадцать второго года жила в Тобольской губернии среди русских.

Что же теперь делать? Ведь сонного да доброго одолеть просто! Как предупредить? Как дать знать на тот берег?

Всю ночь за окном шумели моторы и лязгали гусеницы. Хата дрожала, звенели стаканы на полке, а собака во дворе забилась под крыльцо и молчала. На улицу не суйся — пристрелят на месте. Во всех приграничных селах вот уже несколько дней — комендантский час. И все же как попасть за Буг? Как дать знак? Село Барсуки тянулось длинной-предлинной улицей, в два порядка, от леса прямо к Бугу. Ярощук жил на дальнем от реки конце деревни. А на самом берегу немцы построили вышку, на ней торчит часовой. Нет, не подобраться даже к этому берегу, не то что доплыть к тому, до деревни, где стоит советская застава.

Так ничего и не придумав, Антон Иванович задремал, а рано утром во двор въехала машина с красным крестом на кузове. Минут через пять за господином обер-лейтенантом, молчаливым и хмурым с похмелья, заехали саперы; санитары заняли его комнату. Они бесцеремонно расхаживали по хате, по двору, по саду, а когда двухлетняя дочка Ярощука Валя порезала себе палец, один из них охотно завязал его бинтом и, смеясь, сказал другому:

— Вот и первый раненый…

Немец даже посоветовал Андреевне спрятать такую маленькую девочку куда-нибудь подальше, потому что здесь скоро будет «паф-паф». Правда, это будет продолжаться недолго, всего полчаса, но зачем подвергать ребенка риску?

— Это почему же «паф-паф»? С какой такой стати?! — всполошилась Андреевна, мешая немецкие, польские и украинские слова.

— Но-но, почему вы так взволнованы? — удивленно сказал один из санитаров.

— Почему, спрашиваю, стрельба будет? Или оглох?! — воинственно повторила Андреевна, подхватывая дочку на руки.

Струхнувший Антон Иванович с замиранием сердца следил за этой сценой.

Но немец был благодушен и даже учтив:

— Охотно поясню, почему стрельба: так надо. Так приказал наш фюрер…

Стоявшие рядом немцы вздернули руки и рявкнули во все горло:

— Хайль Гитлер!

— Хайль Гитлер! — ответил им долговязый и, круто повернувшись, пошел в хату спать после ночного марша.

Часов в одиннадцать прибежал из Гнойного брат Иосиф. Он был старше Антона, но, несмотря на это, отличался непоседливостью и живостью характера. Отмахать шесть верст от своей деревни ему ничего не стоило!

Ведь такая новость: сегодня утром немецкий унтер-офицер ходил в Гнойном по дворам и объявлял: кто имеет малых детей, пусть уезжают с ними подальше от Буга или прячутся в схороны, и пусть все запасаются водой и пищей. Не слышал ли что нового брат Антон?

Тот пересказал ему все, что узнал вчера от своего постояльца.

— Послезавтра, в четыре часа утра!.. Бог ты мой! Значит, правду люди по селам говорят…

Иосиф Иванович сразу стих, помрачнел и заторопился домой.

Антон не стал его задерживать. Они только уговорились, что надо забрать жен, детей и уехать от греха подальше. Да еще бы как-нибудь дать знать на тот берег Буга…

Иосиф Ярощук торопился домой. Дорога почти все время шла через сухой сосновый лес и была забита немецкими танками, машинами, понтонами, конными повозками, походными кухнями. Все это стояло в два, а то и в три ряда, впритирку одно к одному, неподвижное, покрытое пылью дальних дорог. Возле колонн прохаживались вооруженные часовые в касках и равнодушно посматривали на Ярощука. В глубине леса виднелись палатки, составленные в козлы ружья, фигуры солдат. Слышался сдержанный говор.

«Господи ж, боже мой, боже мой!» — шептал Иосиф Иванович, боязливо пробираясь обочиной дороги и ежеминутно ожидая, что его схватят. Но немцы были озабочены своими приготовлениями и не обращали на него никакого внимания.

И оттого, что они не обращали на него внимания, что пришли сюда, на его родную землю, со своими пушками и походными кухнями и вот сейчас только ждали команды, чтобы броситься через Буг, у него закипало сердце, и постепенно он перестал бояться, а, сжимая кулаки, посылал беззвучные проклятия этим мордастым солдатам в рогатых касках.

|

Проклятые фашисты! Жадные, жирные свиньи! Чтоб вас поразило громом и наказала святая дева Мария!

Он вспомнил, как здорово на свадьбе у Болеслава Каплуна подурачили двух «судетов»[1] из пограничной «вахи». В тот вечер они арестовали Александра Семенюка за участие в «беспорядках» и вели его на веревке по улице в свою проклятую «ваху». Ну, и зашли на огонек к Болеславу Каплуну. Гости недружелюбно притихли, но не станешь же выгонять немецкое начальство? А «Судеты» привязали Семенюка веревкой к печной дверце и потребовали водки. Им налили. Они выпили за здоровье и счастье жениха и невесты. Им еще налили. А Семенюк стоял со связанными руками, прямой и гордый. И тогда Болеслав сказал господам немцам, что он научит их хорошей польской песне — только пусть они выпьют еще стакан и еще один стакан. «Судеты» выпили и захмелели. А Болеслав запел.

Это была славная песня польских повстанцев, разбросанных по всему свету. И все гости встали со своих мест и подхватили эту песню, бросая ее гордые слова прямо в пьяные рожи гитлеровских солдат. А те, плохо соображая, пьяно горланили эти же слова вместе со всеми.

Это была любопытная картина: немецкие солдаты пели польскую песню!

Потом они увели Семенюка к себе на «ваху».

Гнев, негодование, чувство собственного бессилия испытывал сейчас Ярощук, вспомнив этот недавний случай.

Он прибежал домой, выпил квасу, немного покрутился во дворе, в хате, велел жене Ольге ждать его, никуда не отлучаться и побежал в деревню Старый Бубель, в которой жил его двоюродный брат Павел Калистратович Дудко.

|

Этот уж что-нибудь придумает! Самый грамотный на деревне, самый «политичный».

Возле Старого Бубеля места были безлесные, открытые — поля ржи и картошки, мелкий кустарник, — и немецкие войска здесь не скапливались. Так, пройдет машина-другая с солдатами да даст о себе знать пограничная «ваха», что стоит за Старым Бубелем в маленькой деревеньке Бубель-Луковиско. Здесь и штатским было полегче двигаться по дорогам и вдоль самого берега.

И все-таки риск был большой, и не каждый бы решился на то, на что решился Павел Калистратович Дудко: переплыть реку и сообщить советским пограничникам…

Германская «ваха» стояла в какой-нибудь версте от дома, патрули с овчарками то и дело рыскали по огородам и вдоль реки. Сам начальник «вахи» обер-лейтенант Фук, вездесущий как дьявол, проверял посты по всему участку границы. С ним шутки плохи. Не дай бог попасться ему в лапы!

Но ничто не могло изменить решения Павла Дудко. Двоюродный брат Иосиф уже бежал к себе в Гнойное, а он все еще ходил по двору, поглядывал на небо и клял солнце, дневной свет. Скорей бы смеркалось! Было только лишь три часа пополудни, и солнце светило над самой головой ярко и беззаботно. Пойма реки с редким низким кустарником, с копнами сена, с бочажками черной поды хорошо просматривалась с высокого берега, где стояла «ваха», возле которой все время дежурил часовой. Нет, рисковать нельзя, лучше дождаться темноты. Если поймают, никто уже больше не успеет предупредить русских!

Вот он, их берег, виднеется за Бугом — невысокий тихий берег в кустах ольхи и высокой осоки. А выше на песчаных рыжих холмах — молоденькие сосенки, а еще выше и дальше — зеленое поле и за ним — Новоселки. Советская деревня Новоселки. Отсюда она как на ладони. Хаты, сараи, две ветряные мельницы, застава. Видно, когда выходят солдаты, когда выезжает на белом коне начальник. Все видно. И как строят по обе стороны от Новоселок железобетонные огневые точки, тоже видно.

Правее Новоселок — густая дубовая роща, и в ней, если присмотреться получше, на уровне кудрявых вершин — пограничная вышка. А левее Новоселок — сосновый лес, берег постепенно повышается, и далеко слева, перед деревней Немирово, на обрывистом берегу стоит старая ветряная мельница. Но ее отсюда уже не видно.

Павлу Калистратовичу те места хорошо знакомы. До осени тридцать девятого года тут не было никакой границы. Садись в лодку и переезжай. Дудко не раз бывал и в Новоселках, и в Волчине, и в Высоко-Литовске, и в самом Бресте. И сейчас там проживает его родня. Кого только нет! И дядья, и тетки, и кумовья… Года не хватит, чтобы побывать у всех.

Что же станет с ними в воскресенье-то, в четыре часа утра? Так и будут спать, ничего не зная до последней минуты?

В пятнадцатом году Павлу Дудко было одиннадцать лет, и он хорошо помнит, как тянулись бесконечным потоком подводы беженцев — подальше от дымных пожарищ, от глухих артиллерийских раскатов.

Вся их семья — отец, мать, трое сестер — оказалась тогда в Бугуруслане Самарской губернии, и там отец определил Павла продолжать учение в реальном училище. Интересный был человек его отец! Сам никогда не учился, а сына определил в реальное. Павел окончил два класса, но туг умерла от дизентерии его мать; отец переехал с детьми в Екатеринославскую губернию и опять устроил Павла учиться. Через год и сам отец помер от тифа, и Павлу пришлось бросить училище. Но он все же успел окончить три класса реального, а до этого — четыре класса приходской школы у себя в Старом Бубеле и был самым «ученым» в семье. И вообще он был очень любознательным парнишкой, любил читать, жадно тянулся к знаниям. Батрачил у кулака в селе Дубровка и видел крутые зигзаги пестрой и бурной жизни тех лет. То красные, то белые, то Махно, то опять красные. Павел все это запоминал, обдумывал и потом любил рассказывать другим и о том, что увидел, и о том, что услышал или прочитал в книгах. Эта привычка осталась у него на всю жизнь.

Уже вернувшись после двадцать второго года домой, в родной Старый Бубель, уже обзаведясь кое-каким хозяйством и своей семьей, он стал на деревне первым просветителем и агитатором. Доставал книги, выписывал прогрессивные польские и белорусские газеты и журналы, собирал вокруг себя односельчан, читал им вслух или рассказывал о жизни в России и на белом свете. Долгими зимними вечерами в хате у него собирались люди, слушали, дымили табаком, качали головами: вон какая жизнь в Советах! Без панов и жандармов, своя власть, своя земля.

Потом из-за Буга появились листовки. Пачку таких листовок коммунисты вручили Павлу Калистратовичу перед престольным праздником преображения: разбросан! Он разбросал. Прямо на богослужении, которое проводил сам епископ. Многих вызывали потом в жандармерию, и Павла Дудко тоже допрашивали. Никто не выдал его, никто не сказал, откуда листовки.

А в сентябре тридцать девятого года докатилась до Старого Бубеля весть: идет Красная Армия! Вот она все ближе и ближе, вот уже вышла на Буг и завтра будет у них. Уже приготовили хлеб-соль, уже вывесили красные флаги, но советские бойцы остановились на том берегу.

А сейчас вот, может, и не знают, что на них нацелены орудия и танки ждут своего часа…

Нет, нельзя их оставить в беде! Нельзя оставить в беде и тихий Бугуруслан, где он учился, и Дубровку, где батрачил, и Бахмач, куда ездил в тридцать девятом к сестрам, и Минск, и Брест, в которых живут друзья и родственники. И, конечно же, нельзя оставить в беде бойцов Новоселковской заставы, их начальника на белом коне, часового на вышке в дубовой роще…

А время на стенных ходиках — еще только пять часов дня. До наступления сумерек — долго, ой, долго!..

«Не поймают!» — решил он.

— Вань, пойдем купаться.

Сынишке девять лет. Они возьмут с собой косу и веревку для травы, и никто со стороны не догадается, зачем они идут к реке. Только бы не наткнуться на этого глазастого обер-лейтенанта Фука!

Ваня помогал матери перетаскивать в погреб пожитки, но если отец зовет его к реке, надо идти. Да и куда приятней купаться, чем таскать вещи, носить из колодца воду. Пускай вон Маруська, сестренка, помогает, а он пойдет вместе с отцом.

Васильевна испуганно и удивленно посмотрела на мужа: в такое-то время — да купаться?.. Но он ничего не стал объяснять, взял в сарае косу, снял с гвоздя моток веревки и пошел со двора.

И все-таки, закрывая за собой и Ваней калитку, оглянулся на дом. Черепичная крыша. Крыльцо. Три окна. В окнах герани. Во дворе — сарай, колодец, высокий вяз, грушевое дерево. Все сделано, все посажено на пустом месте его руками и руками Васильевны.

Всю жизнь Васильевна знала только одно — работу, работу и работу. Всю жизнь хлопотала, заботилась, вырастила двоих детей. И была она вся какая-то очень тихая, светлая и добрая-добрая. Голос у нее певучий, ласковый, и говорит она, растягивая слова. Суждено ли еще им увидеться?

Павел Калистратович закрыл калитку и прошел через сад. Яблони, вишни, смородина, крыжовник… Весна в этом году была холодная, дождливая, и почти все подмерзло. Проходя мимо бесплодных деревьев, он почувствовал, как защемило сердце.

Потом они прошли огородами и вышли в луга, поросшие мелким кустарником. Здесь к ним присоединился невесть откуда взявшийся Мишка Власюк — одногодок и приятель Вани. Ребятишки пошли позади Павла Калистратовича, тихо переговариваясь. «Это даже хорошо, что парнишки за мной увязались. И впрямь купаться или косить траву», — подумал Дудко и выше поднял на плече косу.

Ему хотелось идти быстрее, бежать, но он сдерживал себя и шагал не торопясь. И все ему казалось, будто сзади на него смотрят «Судеты» с «вахи», целятся в него из винтовок и вот-вот прозвучит выстрел.

Но все было тихо и покойно кругом. До Буга оставалось шагов пятьсот. Скоро — луговина, где можно немного покосить для вида.

Павел Калистратович шел, не прибавляя шага. Сзади шлепали босыми пятками Ваня и Мишка. Вторую зиму они нигде не учились, потому что здание школы в Бубеле-Луковиском осенью тридцать девятого года заняла германская «ваха». А он в свои годы начинал учиться именно в этой школе. В ней был один-единственный учитель, по фамилии Козлик — добрый человек, садовод и любитель литературы. Он учил детей на русском языке и однажды за успехи на уроках «родной речи» наградил Павла книжкой «Конек-горбунок». После смерти учителя остались фруктовые сады по всему Прибужью и добрая память.

Неизвестно почему, но Павел Калистратович вспомнил сейчас именно об этом — о русском учителе Козлике и русской сказке «Конек-горбунок».

Вот и луговина. Небольшая поляна между кустами. За ними — Буг.

На поляне кто-то косил. Высокий, широкоплечий, седобородый. О, да это его родной дядя Иван Копытюк. Ну, этот — свой человек. Этому можно все рассказать.

Дядя Иван выслушал Павла серьезно, одной рукой опираясь на косу, а другой разглаживая окладистую седую бороду.

Да, непременно надо предупредить русских, и он, дядя Иван, поможет Павлу в этом!

Переговариваясь, осторожно оглядываясь по сторонам, они вдруг заметили, как по лугу вдоль Буга шли два немецких солдата. Это были «Судеты» с «вахи». Шли друг за другом неторопливо, посматривая вокруг. Но косарей они, видимо, еще не заметили.

Шикнув на ребятишек, Дудко и дядя Иван схоронились в кустах — от греха подальше. И долго выглядывали оттуда, пока «судеты» совсем не скрылись вдали.

— Теперь можно! — сказал дядя Иван.

Солнце уже клонилось к западу, длинные тени ложились на луговину.

Послав мальчишек в кусты — следить, не покажется ли новый патруль, — Дудко и дядя Иван спустились к самой реке.

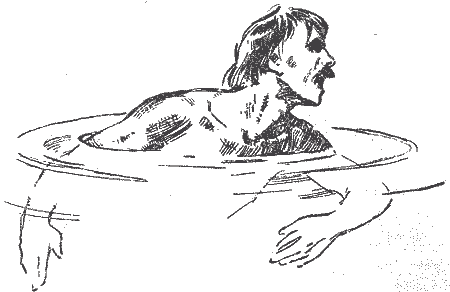

Оба разделись. Дудко Снял только рубаху и обувь, аккуратно сложил одежду, отмахиваясь от комаров. Из кустов выглянул Ваня, издали помахал рукой:

— Тятя, все в порядке! Дядя Иван перекрестился:

— Ну, господи благослови…

Мужчины вошли в воду. По лодыжки, по колени, по грудь. Сначала рядом друг с другом, чтобы потом старик остался у берега, а Дудко поплыл…

|

И тут они увидели, как из кустов на советском берегу вышли два пограничника и направились вдоль берега вниз по течению. Они не могли не заметить двух людей в воде и пошли тише, настороженнее.

— Давай, Павел, — подтолкнул его дядя Иван. Вода была теплой, коричневой, на ней колыхался тополиный пух.

Дудко плыл осторожно, бесшумно, не шлепая по воде ни руками, ни ногами.

Советский берег отсюда, с поверхности реки, казался низким, беззащитным. Осока, трава, кусты краснотала… И больше ничего. И никого, если не считать этих двух пограничников.

Сейчас он им скажет…

До них каких-нибудь тридцать-сорок метров. Пора!

— Товарищи! — крикнул он не очень громко, чтобы не услышали немцы, но так, чтоб услышали русские. — Эй, товарищи! Передайте своему начальству, что Гитлер готовится ударить войной на Советский Союз. Двадцать второго июня в четыре часа утра. Будьте готовы!

|

Пограничники чуть повернули головы в его сторону и так же не спеша продолжали свой путь, но он понял, что они услышали и передадут кому следует его слова. И поплыл обратно. И только сейчас, когда он уже выполнил, что задумал, Павлу стало страшно. Руки словно окаменели, в теплой воде ему стало холодно. Он с трудом добрался до берега. Что, если его слышали фашисты? И удивился: почему он не думал об этом раньше?

— Ничего, Павло, все хорошо, не бойся, — успокоил его дядя Иван.

Они оделись и все вместе пошли домой. Шли молча. Мальчишки, так и не выкупавшись, шагали притихшие и серьезные. Ближе к селу по дороге им попадались односельчане, но Дудко ни словом не обмолвился ни с кем о своем «купанье».

В деревню пришли в сумерки. Дядя Иван свернул к себе, а Дудко к себе. Дома все было будто спокойно. Жене он так и не сказал ничего, а она не расспрашивала. Поужинали, не зажигая света, вышли на крыльцо, присели под темнеющим небом. Что же их ожидало послезавтра? Останутся ли живы?

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |