"Техника и вооружение 2007 06" - читать интересную книгу автора

«Сопка»

Строительство стационарных комплексов типа «Стрела» было сопряжено с колоссальными затратами труда флотских строителей. Но с распространением ядерного оружия высокая инженерная защищенность уже не гарантировала неуязвимость. Постановлением от 1 декабря 1955 г. было задано создание подвижного комплекса «Сопка» с самолетами снарядами КСС. По первоначальным планам в состав комплекса должны были входить четыре смонтированные на двухосных лафетах пусковые установки Б-163 с балочными направляющими, восемь перевозимых на полуприцепах ПР-15 самолетов-снарядов «Сопка» и три радиолокационные станции – «Мыс» и «Бурун», обеспечивающие соответственно обнаружение и сопровождение цели, а также С-1М для наведения самолета-снаряда.

|

|

|

В дальнейшем число РЛС «Бурун» и С-1М удвоили, придав их каждому из двух дивизионов полка.

При размещении РЛС на большой высоте дальность пуска достигала 110 км. Но в большинстве случаев дальность боевого применения ограничивалась радиогоризонтом и уступала авиационному комплексу «Комета». Вероятность попадания в цель оценивалась величиной 0,7-0,8. Для потопления крейсера требовались 3-4 самолета-снаряда. Пуски самолетов-снарядов в залпе могли осуществляться с интервалом около 10 с, что способствовало преодолению обороны противника.

Заводские испытания «Сопки» проводились на полигоне Песчаная балка. В пяти километрах друг от друга разместили по батарее с двумя пусковыми установками в каждой. Заводские испытания провели четырьмя пусками, выполненными с 27 ноября по 21 декабря 1957 г., при этом последнюю пару ракет пустили залпом, с интервалом менее 5 с. Все пуски прошли в целом успешно, но вторая ракета 29 ноября вместо мишени тральщика «Бельбек» навелась на некстати оказавшуюся по пути швартовую бочку. Тем не менее потребовалось внести ряд доработок в конструкцию пусковых установок. С 19 августа по 14 октября 1958 г. провели 11 пусков по программе государственных испытаний, в ходе которых было достигнуто одно прямое попадание, в семи пусках цель была поражена условно, а три прошли явно аварийно. Подвижная система «Сопка» была принята на вооружение 19 декабря того же года приказом Главкома ВМФ.

Первый отдельный подвижный береговой дивизион начал формироваться на Балтике в 1958 г. в районе поселка Янтарное, в 25 км севернее Балтийска, у входа в Калиниградский залив. В феврале 1960 г. началось его переформирование в 27-й отельный береговой ракетный полк. К этому времени в районе Вентепилса был сформирован 10-й полк (первоначально – специальный полк береговой обороны), перекрывавший подходы к главному входу в Рижский залив – Ирбенскому проливу.

Несколько ранее в составе Тихоокеанского флота на Камчатке сформировали 21-й полк, а затем в Приморье – 528-й полк.

Примерно в это же время в дополнение к уже стоявшим на боевом дежурстве частям со стационарной «Стрелой» на Черном море, восточнее Севастополя, у мыса Фиолент, был сформировали 51-й полк, а на Северном флоте – 501 -й полк на полуострове Рыбачий.

Осенью 1962 г. в период «Карибского кризиса» из состава Черноморского флота на Кубу был направлен береговой ракетный дивизион, вооруженный «Сопками». Позже материальная часть была передана кубинским товарищам и оставлена на острове.

В целом размещение систем «Стрела» и «Сопка» определялось решением традиционных для береговой артиллерии задач прикрытия подходов к основным базам флота. Из-за применения полуактивного самонаведения прикрываемая акватория ограничивалась радиогоризонтом, определяемым высотой размещения комплексов.

Надо отметить, что «Сопки» оставались на вооружении значительно дольше, чем авиационные «Кометы» и наземные ФКР-1, внешне подобные «Сопкам», но предназначенные для поражения стационарных целей специальными зарядами.

В 1964 г. началось освоение «Сопок» польскими и восточногерманскими ракетчиками, позднее они экспортировались в другие социалистические и развивающиеся страны. А.Б. Широкорад утверждает, что комплекс «Сопка» в 1973 г. «принял боевое крещение в арабо-израильской войне». При этом не склонные к лишней скромности «крестители»-арабы ничего не сообщили о достигнутых боевых успехах.

В Советском Союзе уже в 1960-е гг. началось переоборудование черноморского «объекта 100» под челомеевский комплекс «Утес» с ракетами П-35, аналогичными применявшимся на ракетных крейсерах пр. 58 и 1134. В конце 1970 – начале 1980-х гг. был также переоснащен «объект 101» 616-го обрп Северного флота, а подвижные береговые ракетные полки получили мобильный комплекс «Редут» с той же ракетой П-35.

В целом работа по созданию как авиационной «Кометы», так и ее наземных вариантов была осуществлена на редкость успешно. В отличие от других ра зработок первых послевоенных лет она не была связана с воспроизводством немецких образцов, не затянулась на 10-15 лет, обеспечила возможность межвидовой унификации с созданием берегового ракетного комплекса и первой отечественной оперативно-тактической крылатой ракеты. Опыт, накопленный конструкторами и эксплуатационниками при разработке и внедрении комплексов с первыми крылатыми ракетами, обеспечил достаточно быстрое создание и освоение более совершенных образцов ракетного оружия, созданных к концу 1950 – началу 1960-х гг.

|

Одновременно с началом работ по «оморяченной» «Комете» – ракете КСС («Стрела») – в тот же день, 30 декабря 1954 г., другим постановлением правительства ГС НИИ-642 была поручена разработка самолета-снаряда КСЩ (корабельного снаряда «Щука») с дальностью 50-60 км для вооружения наиболее современных в те годы эсминцев пр. 56 с предъявлением на совместные испытания через два года. Несколько необычно было то, что к официальному началу разработки ракета КСЩ уже имела довольно солидную, почти 15-летнюю предысторию.

«Дедушкой» КСЩ была крылатая ракета Хеншель Hs293. Первоначально это оружие разрабатывалось в чисто планирующем варианте. В ходе проводимых с мая 1940 г. летных испытаний выявилось неудобство ее наведения: летательный аппарат отставал от носителя, смещаясь в плохо просматриваемую заднюю полусферу. Поэтому на испытывавшейся с конца года предсерийной модификации Hs293A-0 установили несбрасываемый подфюзеляжный контейнер с жидкостным ракетным двигателем (ЖРД), работа которого в течение 10 с обеспечивала разгон крылатой ракеты. Далее использовался простейший метод наведения – «трехточка»: ракету удерживали на прямой, соединяющей самолет-носитель и цель. Большую часть пути (до 85% полетного времени) ракета летела по инерции. Этим было вызвано одно из принятых в те годы названий Hs293 – «ракетная планирующая бомба». Но в советских документах чаще использовалось наименование «реактивная авиационная торпеда».

Первым 27 августа 1943 г. был потоплен сторожевик (шлюп) Egret, выполнявший «специальное задание» по наблюдению за испытаниями немцами управляемого оружия. Владей нацисты русскими поговорками, они отнесли бы англичанам известное выражение «За что боролись, на то и напоролись!» Список жертв этого оружия пополнился в дальнейшем четырьмя английскими и одним греческим эсминцами, а также множеством транспортных судов. Из тысяч изготовленных промышленностью Hs293 немцы успели довольно успешно применить более 2300 ракет. Однако в ходе боевых действий определилась недостаточность дальности пуска – около 15 км.

СССР по праву победителя позаимствовал богатейший ракетный арсенал поверженной Германии. Множество документов и образцов немецкой ракетной техники вывезли в Советский Союз. Намечалось даже прямое воспроизведение Hs293 на ленинградском авиационном заводе №272. Тем временем сборка доставленных из Германии образцов велась в Москве опытным производством КБ-2 Министерства сельскохозяйственного машиностроения, которому в соответствии с постановлением правительства от 13 мая 1946 г поручили разработку подобного оружия.

|

|

В 1948 г. при участии специалистов КБ-2 прошли летные испытания Hs293 с дооборудованного самолета Ту-2Д. Для тренировки летчиков в качестве имитаторов Hs293 использовали два истребителя Ла-11. Кроме того, к экспериментам привлекли два Ту-2 с фотоаппаратурой и пару По-2 для поиска упавших ракет. Пуски Hs293A проводились сперва только с автопилотом, а затем как с немецкой системой наведения Kehl-Strassburg, так и с отечественной радиокомандной «Печорой». Из 24 ракет с радиокомандными системами только три попали в цель. В результате воспроизведение явно устаревшего Hs293 сочли нецелесообразным.

Правительство поддержало предложение промышленности о разработке более совершенного отечественного оружия аналогичного назначения и постановлением от 14 апреля 1948 г. задало создание «реактивной авиационной морской торпеды» РАМТ-1400 «Щука».

|

|

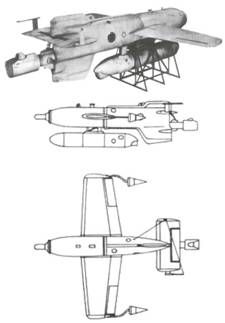

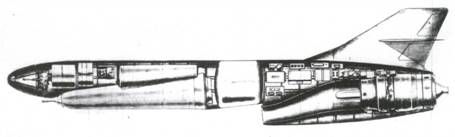

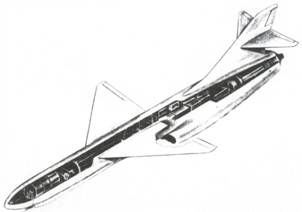

С самого начала облик «Щуки» резко отличался от Hs293A. Ракета была выполнена по самолетной схеме с V-образным оперением. Жидкостный ракетный двигатель размещался не в специальном подфюзеляжном контейнере, а в фюзеляже. Сопло двигателя было выведено на нижнюю поверхность фюзеляжа с наклоном 15° вниз. Немецкий двигатель, работавший на перекиси водорода, заменили на отечественный двигатель разработки КБ A.M. Исаева, использующий более доступные азотную кислоту и керосин.

Hs293 отличался плохой маневренностью: ракета не имела руля направления и разворачивалась в горизонтальной плоскости, накреняясь при отклонении установленных на крыльях элеронов. Использовавшаяся для задействования руля высоты винтовая передача придавала ракете излишнюю инерционность. На «Щуке» на задних кромках крыла и V-образного оперения установили интерцепторы, работавшие в релейном режиме, совершая непрерывное колебательное движение, а управление осуществлялось за счет различной продолжительности их нахождения в отклоненных положениях. На внешнюю пару интерцепторов на оперении поступали сигналы управления по каналу тангажа, а на внутреннюю – по каналу курса.

В передней части предусматривалось размещение радиолокационного визира. Радиолокационное изображение поверхности моря и целей транслировалось на самолет-носитель. Наблюдая его, член экипажа вырабатывал команды управления, которые по радиоканалу передавались на ракету. Применение такой системы наведения должно было обеспечить высокую точность вне зависимости от дальности пуска и метеоусловий.

Только боевая часть «Щуки» была бережно заимствована от немецких опытных Hs294 и Hs293D, на которых стояли новые конические боевые части, способные поражать корабль в подводную часть борта.

С самого начала работ стало ясно, что основные трудности будут связаны с разработкой радиолокационного визира. Еще до выхода постановления предлагалось испытываемую на первом этапе «торпеду 1948 г.» оснастить только радиокомандной системой наведения, а «торпеду 1949 г.» представить на испытания с радиолокационным визиром. Нет ничего более постоянного, чем временные решения. К началу 1949 г. пришли к выводу, что и изделие с одной лишь радиокомандной системой целесообразно использовать как боевое оружие. Постановлением от 27 декабря 1949 г. задавалась разработка двух вариантов «торпеды» – «Щука-А» (РАМТ-1400А) и «Щука-Б» (РАМТ-1400Б), а сроки сдвигались с учетом реального хода работ.

Отсутствие на РАМТ-1400А радиолокационного визира позволило упростить компоновку передней части ракеты: ее полностью заняла боевая часть, а ракета стала смотреться остроконечной. Коническая боевая часть со сварным стальным корпусом весила около 615-650 кг и содержала около 320 кг взрывчатого вещества ТГАГ-5. Впереди литого скругленного носка боевой части выступал головной контактный взрыватель мгновенного действия ВУ-150. «Изюминкой» конструкции стал установленный за носком конуса кольцевой сектор диаметром 254 мм с вырезом на 120°. При подводном движении боевой части со скоростью более 200 м/с за кольцом образовывалась значительная зона разрежения, в которой вода вскипала, образуя газовый пузырь – каверну. За счет выреза в части кольца каверна распределялась по корпусу боевой части неравномерно, создавая кабрирующий момент. При ударе ракеты о воду подрывался единственный пироболт крепления боевой части и она отделялась от корпуса. Войдя в воду, боевая часть двигалась по изгибающейся вверх траектории переменной кривизны, поражая цель в наиболее уязвимую подводную часть корпуса.

Однако для этого необходимо было обеспечить приводнение ракеты на удалении от борта цели примерно 60 м с углом входа боевой части в воду около 12°. Для принятого для «Щуки-А» радиокомандного наведения по методу «трех точек» при управлении ракетой вручную, «на глазок», посредством отклонения размещенного в кабине самолета «кнюпеля» (рукоятки управления), было очень трудно выполнить эти условия с требуемой точностью. Поэтому в качестве основного варианта рассматривалось наведение с прямым попаданием ракеты в борт или палубу корабля.

В хвостовой части корпуса «Щуки» размещались аппаратура командного радиоуправления «КРУ-Щука» и трассер. Законцовки трапециевидного крыла симметричного профиля были загнуты вниз на угол 50°, что позволило устранить излишний запас поперечной устойчивости без придания крылу отрицательного угла V. Установленный постановлением 1948 г. срок государственных испытаний ракеты с радиолокационным визиром – 1949 г. – был сорван по многим причинам. В КБ-2 не хватало специалистов авиационного и радиоэлектронного профиля, а на его производственной базе – перезагруженном серийным выпуском авиабомб заводе №67 (бывшим «Мастяжарте») – отсутствовало требуемое оборудование. Выпуск планеров первых ракет поручили предприятиям Минавиапрома, которые также не выдержали сроки поставок.

На ходе работ по «Щукам» отразилась и замена главного конструктора ракеты. Сперва работы по «Щуке», а ранее и по воспроизведению Hs293A, велись под руководством опытного авиаиионного конструктора Дмитрия Людвиговича Томашевича, биография которого была омрачена многими годами, проведенными в заключении. Когда по мере усиления «режимных мероприятий» из КБ-2 по анкетным обстоятельствам уволили нескольких сотрудников, за воротами оказался и Томашевич: руководство Минсельхозмаша внезапно «вспомнило» о том, что в свое время «за гибель В.П. Чкалова он был осужден и отбыл наказание». Ни в 1930-е гг., ни позже никого не интересовало то, что Чкалов, грубо нарушив утвержденное Томашевичем задание, затянул полет и переохладил еще «сырой» двигатель. Самое удивительное то, что вскоре «неблагонадежный» Томашевич стал заместителем самого товарища Берии – пусть и не отца, но сына, в намного более секретной организации – КБ-1!

Освободившееся место главного конструктора «Щуки» занял заместитель Томашевича Михаил Васильевич Орлов, до поступления в КБ-2 работавший на авиационных заводах №134 и 240.

|

|

К концу 1949 г. завершились испытания первой экспериментальной серии из 14 единиц без радиокомандной системы, с пневматическим автопилотом АП-19. В следующем году испытывались образцы со штатным электрическим автопилотом АП-25 и немецкой радиокомандной системой. При этом выявилась нестойкость бортового оборудования ракеты к вибрациям. В результате доработали автопилот с заменой релейного режима работы интерцепторов на пропорциональный. Осенью 1951 г. ракету испытали с отечественной радиоаппаратурой «КРУ- Щука» и после ряда неудач добились ее работоспособности.

Улучшилась и организация работ после того, как в соответствии с постановлением от 15 декабря 1951 г. КБ-2 объединили с заводом №67, преобразовав в Государственный союзный научно- исследовательский институт №642 (ГС НИИ-642). С новой организации сняли большинство серийных заказов, а разработку небольших неуправляемых реактивных снарядов передали в НИИ-1 Минсельхозмаша.

В 1952 г. на морском полигоне в районе Феодосии начались совместные испытания заводской партии ракет. По результатам первых 15 пусков с Ту-2 с высот от 2 до 5 км на дальности от 12 до 30 км подтвердилась вероятность поражения цели в 0,65, при этом около четверти попаданий пришлось на подводную часть борта. Все было бы хорошо, но Ту-2 уже снимали с вооружения.

Ракету доработали под Ил-28: изменили переднюю часть корпуса, уменьшили с 40 до 35° угол поперечного хвостового оперения. В конце года при 14 пусках с Ил-28 на дальности до 30 км вероятность поражения снизилась до 0,51 – 0,57 с поражением подводной части цели лишь в каждом пятом попадании. Постановлением от 23 сентября 1954 г. «Щуку- А» запустили в серию, под нее собирались переоборудовать 12 Ил-28.

В то же время более сложную «Щуку-Б» так и преследовали неудачи, хотя испытания упрощенной модификации РАМТ-1400Б без радиолокационного визира, но с автопилотом успешно провели еще в 1951 г. Занятый аппаратурой баллистических ракет НИИ-885 не смог выделить должные силы на создание визира «Щуки». Испытания на самолетах-лета- ющих лабораториях двух различных образцов аппаратуры для «Щуки» и в 1948 г., и в 1952 г. прошли неудачно. По предложению военных вместо радиолокационного визира применили полноценную активную радиолокационную головку самонаведения ГСН «РГ-Щука», поручив ее создание другим разработчикам – НИИ-224, а затем НИИ-648. Предусматривалось, что ГСН должна была включаться на излучение и захватывать цель уже после сброса ракеты с носителя, на удалении 10- 20 км от цели.

«Щука-Б» больше напоминала не «Щуку-А», а первоначальный проект. В носовой части за радиопрозрачным закругленным обтекателем размещалась аппаратура наведения, а под ней – боевая часть.

Экспериментальные пуски девяти ракет (включая пять с ГСН), проведенные с 17 марта по 20 июля 1954 г., показали, что в условиях трех-четырехбалльного волнения моря при сближении на дальность менее 2- 3 км происходит срыв сопровождения цели ГСН. Сигнал от цели – транспорта «Очаков» – забивался отражением от волн. Наряду с доработкой ГСН для обеспечения более благоприятных условий работы взрывателей перекомпоновали переднюю часть корпуса «Щуки-Б», укоротив ее на 0,7 м. Для обеспечения требуемой дальности (30 км) пришлось доработать ЖРД.

В следующей серии экспериментов с апреля по август 1955 г. ни одна из шести ракет не достигла цели. Доработав рулевые машинки и радиовысотомер, в конце года выполнили три успешных пуска, но вскоре все работы по авиационным «Щукам» были прекращены. Начиналась эра сверхзвуковой авиации, выпуск Ил-28 свернули, а строившиеся Ту-16 уже оснащались ракетами КС системы «Комета» существенно большей дальности. Постановлением от 3 февраля 1956 г. было решено не принимать на вооружение РАМТ-1400А, прекратить разработку РАМТ-1400Б, а переоснащение Ил-28 ограничить двумя самолетами.

Однако разработка «Щук» способствовала формированию работоспособного и опытного коллектива М.В. Орлова, кооперации предприятий, которые успели приступить к созданию противокорабельной ракеты для вооружения эсминцев. Министерство сельскохозяйственного машиностроения еще 2 июля 1953 г. предложило министру обороны Н.А. Булганину начать опытно-конструкторскую работу по самолету-снаряду на базе РАМТ-1400Б для стрельбы по кораблям. Для старта с корабельной пусковой установки ракету предлагалось оснастить стартовым пороховым двигателем главного конструктора И.И. Картукова, а для достижения дальности 40 км в маловысотном полете применить новый ЖРД или прямоточный двигатель разработки Бондарюка или Микулина.

Уже осенью 1954 г. ЦКБ-53 – головной разработчик эсминцев – подготовило предложения по оснащению управляемыми реактивными снарядами на базе «Щуки» строившихся с конца 1940-х гг. эсминцев пр. 30бис. По модернизированному проекту (пр. ЗОБР) предусматривалось заменить устаревшие артиллерийские башни Б-2-ЛМ на пусковые установки с ферменными направляющими, снять торпедные аппараты и старые средства ПВО, а все обновленное зенитное вооружение – две счетверенные «сорокопятки» СМ-20-ЗИФ и две спаренные установки 2М-3 калибра 25 мм – сосредоточить на кормовой надстройке.

При переходе к стадии опытно-конструкторской работы по постановлению от 30 декабря 1954 г. разработка самолета- снаряда КСЩ задавалась уже не как средство модернизации только что построенных, но давно морально устаревших «тридцаток», а как основа боевой мощи новых кораблей на базе начатых строительством последних советских артиллерийско-торпедных эсминцев пр. 56.

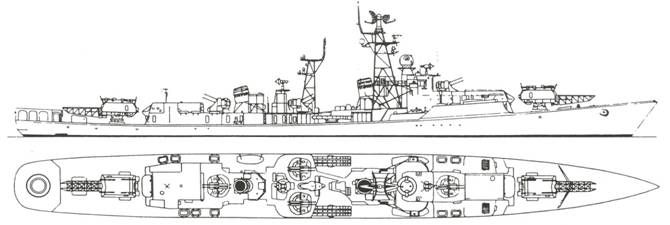

Эсминцы с «реактивным вооружением», проектировавшиеся в ЦКБ-53 под руководством главного конструктора O.K. Якоба по пр. 57, должны были оснащаться 10-14 ракетами КСЩ и нести по две пусковые установки. Не дожидаясь завершения разработки проекта этих кораблей, в ЦКБ была срочно подготовлена документация по экспериментальному кораблю пр. 56Э, который предполагалось создать путем достройки одного из уже заложенных эсминцев с минимальными изменениями.

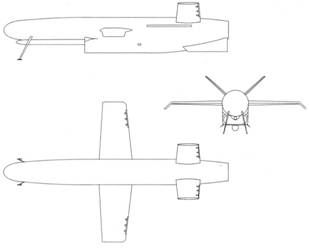

Корабельную ракету оснастили активной радиолокационной ГСН «РГ-Щука» (главный конструктор – Н.А. Викторов, НИИ-648) и отделяемой боевой частью, заимствованной от авиационного прототипа. Как и ее авиационные предшественницы, КСЩ была выполнена по самолетной схеме с V-образным оперением. В передней части корпуса ракеты располагалась аппаратура ГСН «РГ-Щука» и системы управления ракеты (собственной разработки ГСНИИ-642), а под ней – полуутопленная в корпус боевая часть. В средней части корпуса находилась воспринимающая усилия от стартового РДТТ силовая рама, скрепленная с хромансиловым лонжероном крепления консолей крыльев. Длина ракеты жестко ограничивалась расстоянием между переборками отсеков уже строившегося корабля. Поэтому воздухозаборник был изогнут столь круто, что специалисты ЦАГИ не решились дать положительное заключение о его работоспособности. Над воздухозаборником размещался топливный бак, а за ним – отработавший ресурс двигатель АМ-5А от перехватчика Як-25.

|

Для размещения на корабле значительного боезапаса крылья ракеты выполнили складывающимися. Каждая из консолей крыла была выполнена по силовой схеме с одним трубчатым лонжероном и шестью нервюрами. Законцовки- «ласты» по типу РАМТ-1400А были отогнуты на 50° вниз. Лонжерон имел шарнирный телескопический узел, обеспечивающий перемещение консоли крыла от фюзеляжа, ее складывание законцовкой вверх и последующий проворот назад с укладкой вдоль корпуса. По аналогичной схеме складывались крылья многих палубных самолетов времен Второй мировой войны. Позади лонжерона был установлен узел фиксации крыла в раскрытом полетном положении. Рулевые машины управления по крену располагались в крыле.

Турбореактивный двигатель AM-5А со стартовой тягой всего в 2000 кг (1450 кг на скорости 270 м/с) не обеспечивал возможности почти горизонтального старта ракеты с короткой направляющей. Под хвостовой частью ракеты между нижними гребнями установили пороховой стартовый ускоритель ПРД-19 с тягой в переделах от 25 до 34 т при суммарном импульсе не менее 38000 кгс. На боковых поверхностях корпуса под крылом и под оперением установили по паре опорных бугелей.

Опыт создания авиационных «Щук» не мог помочь в решении задачи обеспечения старта корабельных ракет. Поэтому уже с 24 сентября по 2 октября 1955 г. на полигоне Песчаная балка под Феодосией провели первые три пуска так называемых «объектов Б КС» РАМТ-1400Б – снабженных стартовыми двигателями ПРД-19М КСЩ без ГСН и ЖРД. Три ракеты второго этапа, испытанные с 13 по 27 февраля 1956 г., оснастили ЖРД, а четыре образца третьего этапа испытаний, состоявшегося в марте, – также и ГСН от «Щуки-Б» и автопилотом АПЛИ-5, разработанным уже для КСЩ. На четвертом этапе с июля 1956 г. испытывались уже ракеты КСЩ, но еще без ГСН. При этом использовалась пусковая установка типа СМ-59, отличавшаяся от штатной корабельной отсутствием бронирования (по-видимому, выполненная из простой стали) и противообледенительного устройства.

С учетом аварийных ситуаций, возникших в первых четырех пусках начиная с 19 сентября 1956 г., доработали узел крепления стартового двигателя, кинематику органов управления, изменили форму нижних гребней. Последние четыре пуска на дальности от 15 до 30 км успешно выполнили в ноябре-декабре 1956 г.

Эти работы носили экспериментальный характер. Вопреки многочисленным публикациям как штатный вариант оружия береговой комплекс с ракетами семейства «Щуки» даже не рассматривался.

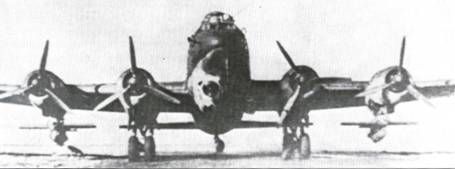

Тем временем завершилось и переоборудование первого корабля в экспериментальный ракетоносец. В Николаеве на стапеле судостроительного завода №445 («Завода им. 61 коммунара») строившийся с 1 декабря 1953 г. эсминец «Бедовый» (заводской номер 1204) стал достраиваться по пр. 56Э. В соответствии с постановлением экспериментальный корабль нес только одну пусковую установку СМ-59, разработанную ЦКБ-34 Миноборонпрома под руководством Е.Ф. Рудяка, но исходя из необходимости обеспечения остойчивости ее размещение на корабле оказалось возможным только после демонтажа обеих артиллерийских палубно-башенных установок СМ-2-1, торпедных аппаратов и кормового счетверенного автомата СМ-20-ЗИФ. Также требованиями остойчивости определялось расположение пусковой установки, надстройки с постом предстартовой под

готовки и погреба с боезапасом не на высокой носовой части, а в корме.

Ракеты в погребе располагались на механизированных стеллажах, по три к каждому борту, одна над другой. Между стеллажами находился подъемник для подачи ракеты на уровень главной палубы, в пост предстартовой подготовки, где проводились проверки бортового оборудования, заправка топливом и установка крыльев в полетное положение. Общий боекомплект составлял шесть ракет. Кроме того, еще две ракеты КСЩ могли приниматься в перегрузку: одна в погребе и одна в посту предстартовой подготовки.

Наводимая в горизонтальной плоскости пусковая установка СМ-59 представляла собой небольшой бронированный ангар, внутри которого располагалась горизонтальная ферменная направляющая длиной 16 м, поднимавшаяся на угол 17° и стабилизируемая в вертикальной плоскости и по крену перед стартом ракеты. Пусковая установка при помощи дистанционного привода Д-59 разворачивалась влево или вправо на угол до 120° от походного положения – пусковой направляющей на корму. В процессе стартовых операций при запуске и проверке работоспособности маршевого двигателя его струя направлялась за противоположный борт корабля через откинутую заднюю крышку ангара.

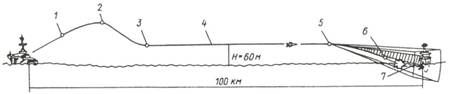

С выходом на режим стартового двигателя разрушался срезной болт, фиксирующий ракету на направляющей. При работе стартового двигателя в течение 1,5-3,45 с ракета осуществляла неуправляемый полет, набирая скорость 140-150 м/с. После выработки топлива стартовый двигатель отделялся подрывом пиропатрона и падал на удалении около 10 км от корабля, а ракета начинала программный управляемый полет, продолжая набор высоты до 150 м, а затем снижаясь для горизонтального полета на высоте 60 м со скоростью 280 м/с. Высота полета на этом участке определялась по радиовысотомеру.

Полет ракеты осуществлялся автономно, без какой-либо связи со стреляющим надводным кораблем. Ракета летела в действительную или упреждающую точку положения цели, определенную до старта системой приборов управления стрельбой «Кипарис» поданным корабельной радиолокационной станции «Залп-Щ» или поста СВП-42-50 как резервного средства (из- за затенения сектора обзора мачтой его применение обеспечивалось только на углах более 49° от кормы).

Обнаружение цели осуществлялось РЛС «Риф-Щ». Предусматривалась возможность пуска по данным выносного наблюдательного пункта по информации, поступающей с берега или с борта другого корабля. В этом случае дальность пуска возрастала с 40 до 60 и 70 км соответственно. При использовании самолетного выносного наблюдательного пункта дальность достигала 100 км, а по запасам топлива ракета могла пролететь и большее расстояние. Исходя из этого к 1962 г. номинальная дальность ракеты КСЩ принималась равной 120 км.

|

|

На расчетном удалении от цели 10- 15 км подавалось напряжение на антенну радиолокационной головки самонаведения, она производила поиск и захват цели на автосопровождение. При сближении на 750 м ракета переходила в пологое пикирование на цель. В режиме «гарантированный недолет» в 30-50 м от борта корабля-цели она входила в воду, при этом по срабатыванию одного из установленных свисающих вниз на «усах» – кронштейнах взрывателей В-505К боевая часть отделялась для поражения корабля в подводную часть корпуса.

Испытания ракете корабля начались в районе Феодосии. В качестве неподвижных целей использовались корпуса недостроенного лидера «Ереван» пр. 48, тральщика пр. 253, а также баржа длиной 48 м. Движущимися целями являлись дистанционно управляемые с вертолета катера пр. 183У (в те годы они именовались «катерами волнового управления»). Для имитации более крупных объектов на все цели ставили уголковые отражатели.

Для обеспечения испытаний в район цели направляли два самолета Ан-2 или Як-12 с фотоаппаратурой, а саму ракету сопровождали для наблюдения и, при необходимости, уничтожения двух МиГ-17. Кроме того, пара Ил-28 вела разведку района испытаний и работой бортовых РЛС РСБН-М маскировала излучение ГСН ракеты КСЩ.

Испытания элементов ракетного комплекса на «Бедовом» начались 1 июня 1956 г. Первый пуск с корабля состоялся в районе Феодосии 2 февраля 1957 г. Набрав высоту 50 м, ракета завалилась по крену и упала в море в полутора милях от стреляющего корабля. При первом успешном пуске 16 февраля 1957 г. ракета попала в цель – корпус заложенного еще до войны, но недостроенного лидера «Ереван».

По свидетельствам участника испытаний Игоря Семеновича Еремеева, впервые описавшего КСЩ в статье «БРК «Бедовый» в истории судостроения» в журнале «Судостроение» (№8 за 1991 г.), до завершения испытаний 27 декабря 1957 г. провели 27 пусков, но только в двух из 19 относительно успешных стрельб достигли безусловного попадания боевой части в корабль-цель.

На заключительном этапе испытаний при пусках КСЩ по установленному между Евпаторией и Севастополем усеянному уголковыми отражателями отсеку недостроенного тяжелого крейсера «Сталинград» пр. 82, в отличие от ранее выполненных пусков, ракета функционировала по штатной схеме, с программным недолетом для приводнения ракеты на удалении 40 м от цели для поражения подводной части борта. Оказалось, что боевая часть проходит под водой всего 20-25 м, после чего лихо выскакивает на поверхность, попадая в надводную часть борта или перелетая над палубой корабля-цели. При фактическом разбросе точек приводнения вероятность попадания в цель оценивалась в 0,6-0,7, при этом менее чем в половине из них она поражалась в подводную часть.

Только к концу 1958 г. по результатам дополнительных испытаний для повышения вероятности поражения подводной части корабля бортовую аппаратуру отрегулировали для приводнения ближе к цели. Тем не менее ракета и комплекс были приняты на вооружение постановлением от 3 июля 1958 г., а за четыре дня до этого «Бедовый» вступил в строй флота.

Таким образом, задуманный как экспериментальный корабль, «Бедовый» стал первым в мире полноценным надводным кораблем-ракетоносцем. Более ранние шведские эсминцы типа «Халланд» с открытыми всем ветрам и волнам пусковыми установками ракет Rb-02 поверх штатных торпедных аппаратов, как и советский крейсер «Адмирал Нахимов», были скорее опытовыми судами.

При запуске в серию КСЩ исчезла «торпедная» классификация исходной «Щуки»: производство поручили заводу «Дагдизель» в городе Каспийске под Махачкалой, ранее выпускавшему обычные торпеды.

Кроме «Бедового» по одной пусковой установке для КСЩ несли еще три ракетных корабля пр. 56М.

В соответствии с постановлением 1954 г. и тактико-техническим заданием ВМФ, выданным 25 июля 1955 г., корабли пр. 57 должны были нести по две пусковые установки. Однако выполненный к январю 1956 г. технический проект показал невозможность размещения заданного вооружения в предусмотренном для этого ракетоносца корпусе эсминца пр. 56. Поэтому с марта того же года началась разработка нового технического проекта 57бис. Для ускорения ввода ракетоносцев в строй флота в апреле было решено построить четыре корабля на основе корпуса эсминца пр. 56, оснастив их одной ПУ (в доработанном варианте СМ-59-1) по типу «Бедового». Сначала к этим кораблям отошел прежний номер проекта ракетоносца – 57, а затем их стали обозначать как пр. 56М.

|

Корабль пр. 57бис. Хорошо видна кормовая пусковая установка СМ-59-2 для самолетов-снарядов КСЩ.

Так как эти корабли рассматривались уже как боевые, на них разместили и другие уже отработанные к тому времени системы вооружения и технические средства. «Сорокапятки» заменили на счетверенные ЗИФ-75 калибра 57 мм, смонтировав четвертую зенитную установку на верхней палубе взамен носовой СМ-2-1 на пр. 56. Вместо гидроакустической станции «Пегас» применили «Геркулес- 2М». На корабле появились торпедные аппараты (на этот раз два двухтрубных противолодочных ДТА-53-56М), а также реактивные бомбометные установки РБУ-2500. Были внедрены средства противоатомной защиты, станция радиотехнической разведки. Для компенсации дополнительной нагрузки сняли стабилизированный визирный пост наводки,оставшийся на первенце ракетоносного флота в наследство от артиллерийского эсминца и формально предназначенный для определения координат цели на малых дальностях в условиях хорошей видимости. Эта особенность наряду с вытянутыми вверх дымовыми трубами и обтекаемой надстройкой поста предстартовой подготовки были наиболее заметными отличиями серийных кораблей от «Бедового».

Впрочем,серийной постройку кораблей пр. 56М можно считать лишь условно. На трех заводах построили по одному кораблю. Впереди оказался использовавший опыт строительства «Бедового» завод №445, заложивший «Прозорливый» (заводской номер 1210) 1 сентября 1956 г. В следующем году 23 февраля в Ленинграде на Заводе им. Жданова (№190) и в Комсомольске-на-Амуре на заводе №199 заложили корабли «Неуловимый» (N9743/ 765) и «Неудержимый» (№88). Все три корабля вступили в строй в предпоследний день 1958 г.

Намеченный к постройке на заводе №199 «Неукротимый» (N289) так и не был заложен.

Еще ранее в соответствии с совместным решением флота и Госкомитета по судостроению доработали «Бедовый» с аналогичной установкой РБУ и введением четвертого автомата СМ-20-ЗИФ на месте носовой СМ-2-1. Одновременно на фок-мачте станцию «Залп-Щ» перенесли в сторону кормы, что соответствовало положению пусковой установки. Торпедные аппараты установили уже после завершения государственных испытаний и передачи корабля флоту. После этих доработок «Бедовый» стал проходить как пр. 56ЭМ.

Более мощный ракетоносец пр. 57бис разрабатывался применительно к новому корпусу с увеличением водоизмещения на 20%, что позволило разместить в носовой и кормовой частях по пусковой установке СМ-59-2 с боекомплектом из 12 ракет, увеличиваемым до 16 ракет в перегрузку. Корабли оснащались постами визуальной наводки ВН-4 с дальномерами ДМС-4М с более совершенными системами приборов управления стрельбой – основной «Тополь» и резервной «Кедр». На фок-мачтах смонтировали новые мощные РЛС «Ангара» МР-300, взамен двухтрубных торпедных аппаратов установили трехтрубные, на корме оборудовали площадку для вертолета, а на грот-мачте поставили станции помех.

Строились корабли пр. 57бис на заводе №190 («Гремящий», «Жгучий», «Зоркий» и «Дерзкий», строительные номера с 771 по 774), заводе №445 («Гневный», «Упорный» и «Бойкий», заводские номера с 1401 по 1403) и заводе №199 в Комсомольске-на-Амуре («Гордый» и «Храбрый» под номерами 90 и 91). Головной корабль, «Гневный», заложенный 16 ноября 1958 г., вступил в строй 10 января 1960 г. Больше всех построили ждановцы, сдав последний корабль проекта – «Дерзкий» – в предпоследний день 1961 г., а дальневосточники в июле 1963 г. окончательно сняли со строительства так и не достроенный «Храбрый», работы по которому отменило постановление от 2 сентября 1962 г.

В целом во внешнем облике кораблей обоих проектов еще очень чувствовалось происхождение от эсминцев пр. 56: поворотные пусковые установки смотрелись как артиллерийские башни, в которых поднимающиеся ферменные направляющие сменили орудийные стволы.

По мере разработки более совершенных противокорабельных ракет программа строительства «щуконосцев» сокращалась. Постановлением от 25 июля 1956 г. в кораблестроительную программу шестой пятилетки были заложены четыре корабля пр. 56М, 12 пр. 57бис и 21 обычный эсминец пр. 56. Из ракетоносцев до 1960 г. построили только четыре (пр. 56 и 56М), а в последующую семилетку (1959-1965) решили ограничиться только девятью кораблями пр. 57бис.

По-разному сложилась судьба первой серийной противокорабельной ракеты, ее создателей и кораблей, на которых они размещались.

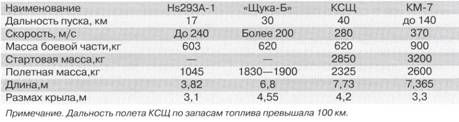

ГС НИИ-642 неоднократно менял ведомственную принадлежность и, пройдя подчиненность Минмашу, Миноборонпрому и Минобщемашу, в августе 1956 г. оказался одной из организаций Минавиапрома. В том же министерстве в 1955 г. возобновилась деятельность Владимира Николаевича Челомея, возглавившего вновь организованное ОКБ-52 для разработки предназначенной для поражения береговых объектов крылатой ракеты П-5. И командование флота, и ОКБ-52 были заинтересованы в создании противокорабельного варианта такой ракеты, но у Челомея не хватало специалистов по системам самонаведения. В соответствии с приказом Минавиапрома от 6 ноября 1957 г. для разработки морского реактивного вооружения возглавляемые Челомеем ГС НИИ-642 и ОКБ-52 преобразовали в НИИ-642 с филиалом – ОКБ-52. Челомей тяготел к территории и коллективу ОКБ-52 в Реутово, и НИИ-642 как самостоятельная организация был ликвидирован, преобразован в филиал ОКБ-52 по разработке систем управления крылатых ракет по постановлению от 8 марта 1958 г. В результате прекратилась начатая в ГС НИИ-642 разработка более совершенной сверхзвуковой ракеты для вооружения эсминцев под условным индексом КМ-7. Ракету предполагалось оснастить проектировавшимся в те годы специальным короткорежимным двигателем РДС-1 с тягой 1,9 т и двумя стартовыми пороховыми двигателями, установить на ней масштабно увеличенную боевую часть от КСЩ с весом взрывчатого вещества до 500 кг. Но в сравнении с ракетами Челомея КМ-7 представлялась архаикой.

|

|

Разумеется, не все сотрудники ГСНИИ-642 приняли как должное поглощение их организации Челомеем. В частности, М.В. Орлов вскоре ушел в НИИ-1 Госкомитета по оборонной технике и в 1964 г. закончил свой жизненный путь в качестве начальника СКБ-1, работая под руководством директора-главного конструктора А.Д. Надирадзе, также начинавшего свою деятельность по управляемому вооружению в ГС НИИ-42. Сведения о переходе М.В. Орлова в ОКБ-1 С.П. Королева ошибочны.

В сравнении со спроектированными в середине 1950-х гг. «с чистого листа» ракетами В.Н. Челомея зародившиеся в 1940-е гг. дозвуковые КСЩ с ненадежной отделяемой боевой частью, недостаточно защищенной от помех ГСН, большой радиолокационной заметностью, продолжительной подготовкой к пуску рассматривались как устаревшие. Постановлением от 7 августа 1962 г. одновременно с принятием на вооружение предназначенной для ракетных крейсеров пр. 58 и 1134 челомеевской П-35 было задано проработать перевооружение уже построенных кораблей-«щуконосцев» на эти ракеты. ЦКБ-53 разработало соответствующий проект, но спустя два года состоялся исторический октябрьский пленум ЦК КПСС. Менее чем через месяц была создана специальная комиссия по расследованию деятельности челомеевской фирмы, проработавшей без особо пагубных последствий около полугода. Но ряда потерь избежать не удалось. В частности, ракетоносцы пр. 57бис (к тому времени их без особых причин стали обозначать пр. 57Б) постановлением от 30 апреля 1965 г. предписали переоборудовать в большие противолодочные корабли по пр. 57А с установкой наиболее совершенных для тех лет гидроакустических станций «Титан-2» (впервые!), трех РБУ-6000, двух пятитрубных торпедных аппаратов ПТА-53-1134, трех- координатной РЛС «Ангара-А» (МР-310) и, в качестве главного оружия, зенитного ракетного комплекса «Волна-М» со станцией наведения ракет «Ятаган» и спаренной пусковой установки ЗИФ-102 и конвейерным хранилищем на 32 ракеты.

В 1966 г. гвардейский «Гремящий» стал на переоборудование на Ждановс- ком заводе и вновь вступил в строй уже в противолодочном качестве 29 декабря 1968 г. На том же заводе модернизировали корабли «Жгучий», «Дерзкий» и «Зоркий», в Николаеве – «Гневный» и «Бойкий», а последним в строй вступил в 1975 г. «Гордый», прошедший, как и «Упорный», переоборудование на Дальзаводе во Владивостоке.

Модернизация оказалась очень дорогостоящей – ее стоимость почти сравнялась с затратами на строительство исходного корабля.

Более старые «щуконосцы» – «Бедовый» и еще два корабля – в 1971-1977 гг. переоборудовали в Севастополе на Сев- морзаводе по пр. 56У с меньшими затратами с сохранением назначения кораблей как ударных ракетных: вместо КСЩ вдоль бортов у кормовой надстройки поставили по две ПУ с ракетами П-15М, а на месте СМ-59 – две спаренные АК-726 калибром 76 мм. Радиоэлектронное вооружение дополнили гидроакустической станцией «Платина» и РЛС «Ангара».

Первым со 2 декабря 1971г. по 4 октября 1972г. прошел переоборудование «Неуловимый». На «Бедовом» взамен «Ангары» поставили РЛС семейства «Топаз», не на всех кораблях установили «Платину». Последним вступил в строй в 1977 г.

«Прозорливый». «Неудержимый» не модернизировался и до 1977 г. оставался в составе Тихоокеанского флота, превратившись в 1972 г. со снятием с вооружения КСЩ в очень слабый артиллерийский корабль. При модернизации в бывших «щуконосцах» сохранилась «задастость» пр. 56Э и 56М: наиболее мощное оружие сориентировали в корму, как старинное «ретирадное орудие». Среди кораблей, в свое время оснащенных КСЩ, первенец ракетного флота «Бедовый» имел наиболее примечательную судьбу: именно ему 30 августа 1974 г. пришлось пытаться буксировать у Севастополя взорвавшийся БПК «Отважный» пр. 61.

С апреля 1987 г. по сентябрь 1993 г. все бывшие «щуконосцы» исключили из состава флота. «Гордый» и «Дерзкий» были превращены в мишени для боевых упражнений, а остальные корабли разрезали на металл. Осенью 1989 г. при буксировке для разделки в Испанию «Бойкий» был выброшен штормом на скалы у побережья Норвегии.

В отличие от кораблей-носителей,украсивших праздничный Невский рейд, вышедших в нейтральные воды и сразу же запечатленных на фотографиях и схемах в зарубежных флотских и военных журналах (первые схемы – еще с зачехленными пусковыми установками), ракета КСЩ ни разу не демонстрировалась на парадах. Впервые ее показали в конце 1960-х гг. в фильме «Нейтральные воды» в качестве… оружия ракетного крейсера пр. 58. Устаревающая КСЩ как каскадер подменяла в опасном для государственных тайн эпизоде «звезду» – более совершенную и секретную П-35. Много позже в Центральном Военно-морском музее поставили модель пусковой установки с размещенным внутри нее и плохо просматриваемым макетом КСЩ.

|

|

По прошествии полувека хорошо заметны недостатки комплекса с КСЩ, особенно в сравнении с его практически ровесником – катерным комплексом П-15. Самолетная компоновка КСЩ допускала ее хранение на корабле со сложенным размашистым прямым крылом, требующим ручных операций для установки в полетное положение. Из-за этого принятая система размещения почти всего боезапаса в погребе и максимум одной ракеты на пусковой установке была единственно возможной. Однако перезарядка пусковой установки, требовавшая теоретически 8-10, а фактически – 20 мин, в реальных боевых условиях была крайне маловероятна. Так что реальная мощь определялась не общим боезапасом, а числом пусковых установок, по которому самый мощный корабль пр. 57бис не превышал наименьший из катеров пр. 183Р с его на порядок меньшим водоизмещением, а не намного больший катер пр. 205 был способен на залп из четырех ракет!

По практической дальности пуска (около 40 км), определяемой в основном удалением радиогоризонта, КСЩ и П-15 были равноценны. Ценность номинальной максимальной дальности КСЩ до 100 км была весьма сомнительна. Системы приема внешнего целеуказания от авиационных и космических систем были разработаны много позже, уже в интересах комплексов В.Н. Челомея. Также тупиковым направлением развития оказалась для техники того времени и «ныряющая» боевая часть КСЩ. Как немцы, так и их последователи из ГС НИИ-642 тут явно перемудрили. Хотя сама идея казалась очень привлекательной: вода тут же после подрыва боевой части устремляется в корпус корабля-цели. Ведь многие корабли, пораженные ракетами в локальных войнах, горели на протяжении нескольких часов, а то и суток и под конец затоплялись собственным экипажем, слишком велик был риск для людей и для других кораблей при спасательных операциях под угрозой новой атаки врага. Недостаточно эффективно проявили себя противокорабельные ракеты и при ударах по транспортным кораблям в ходе ирано-иракской войны. Так что, возможно, ныряющие боевые части ждет возрождение в XXI веке, ведь в середине прошлого не было ни компьютеров, ни лазеров, ни радиометрических высотомеров!

КСЩ, по некоторым данным, в процессе эксплуатации отрегулировали на прямое попадание в надводный борт цели – так оно надежней! Именно эти ракеты отправили на дно немало знаменитых кораблей нашего флота. Известный историк кораблестроения В.П. Кузин своими глазами видел последние минуты жизненного пути потопленного КСЩ учебного корабля «Океанъ» (он же «Комсомолец»), он же свидетельствует о том, что аналогичная судьба постигла и императорскую яхту «Полярная звезда» (после революции минзаг «Марти», затем «Ока»), эсминец- «семерку» «Бойкий» и ряд других судов. Первым в нашем флоте поднявший меч ракетного оружия крейсер «Адмирал Нахимов» если и не погиб от него, то лишь благодаря рвению аварийно-спасательных партий. Будучи уже обезоруженным и ожидая разделки на металл, он также стал мишенью для КСЩ. По свидетельству Ю.С. Кузнецова, корабль принял 1600 т воды, а пожар продолжался полсуток.

Такая щедрость в расходе пусть и отслуживших свой срок кораблей в качестве целей при отработке ракетного оружия и тренировке первых боевых расчетов в конце 1950-х – начале 1960-х гг. определялась несколькими причинами. Во-первых, флот переживал очередное сокращение, так что разделочные базы и так были перезагружены кораблями довоенной и более поздней постройки, а производство судов-мишеней специальных проектов еще не было развернуто. Во- вторых, нужно было накопить достоверную статистику по воздействию нового оружия на реальные конструкции боевых кораблей. В-третьих, столь эффектные стрельбы были и убедительной «наглядной агитацией» для экипажей кораблей- ракетоносцев, подтверждающей мощь их оружия, которое через несколько лет им пришлось наводить на чужие авианосцы в ходе противостояния на волнах Средиземноморья и прочих «нейтральных вод».

Таким образом, ракета КСЩ вошла в историю развития средств вооруженной борьбы на море как первый в мире серийный образец управляемого оружия, ставший основным вооружением корабля, и как первая поступившая на вое ружение советская корабельная ракета.

|

|

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |