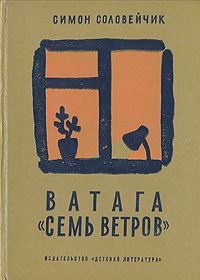

"Ватага «Семь ветров»" - читать интересную книгу автора (Соловейчик Симон)

|

Соловейчик Симон Ватага «Семь ветров»

Глава первая Поветрие

Мы все приходим в мир новичками, но только редким поколениям выпадает доля прийти новичками в обновленный мир. Давным-давно, когда наших героев еще не было на свете, а будущих родителей их еще смешно было называть будущими родителями, поскольку им было лет по пять, по шесть, в Электрозаводске, в двух часах езды от Москвы, построили клуб с белыми колоннами. Война, говорили эти колонны, действительно кончилась; теперь будем жить хорошо и богато. Не успели в городе оглянуться, как появился Дом культуры с восьмью колоннами, более массивными, а затем и Дворец культуры воздвигли, огороженный с фасада забором из десяти мраморных колонн. Совсем хорошо! Завод, вокруг которого вырос город, варил на всю страну сталь лучших марок, и еще один завод разросся, электроизоляторов, а там и типографию огромную построили — тоже на всю страну типография. Никто в Электрозаводске не работал в каких-нибудь маленьких артелях или на старых заводиках, все здесь гигантское, все — союзного значения, все новое и модерновое, и маленькая городская гостиница всегда переполнена посыльными людьми со всех концов страны — всюду нуждаются в электрозаводской продукции. Такому ли городу не строить дворцы с колоннами? Неизвестно, как украсили бы фасад и тыл следующего общественного здания, сколько бы еще воздвигли колонн на зависть древним грекам, но вдруг настали новые времена, и вместо дворцов с таким же размахом начали строить многоквартирные пятиэтажные кирпичные дома с великим множеством балконов, украшавших даже первые этажи, чтобы не только отдельную квартиру, но и балкон — каждой семье, чтобы всем всего поровну. Электрозаводск быстро обрастал новыми улицами красных пятиэтажек, новыми бульварами, фонтанами, гипсовыми статуями, так что отчасти стал похож на южный приморский город, и уже открытки были выпущены с видами Электрозаводска, благо своя богатая типография есть.

Но тут произошла еще одна перемена: далеко за городской чертой, в чистом совхозном поле поставили первый девятиэтажный дом из побеленных бетонных панелей, изготовленных особым, к тому времени только что изобретенным методом проката. Панели прокатывали беспрерывно, как металл, вставляли в оконные проемы рамы и стекла и везли на новую площадку на длинных прицепах-трейлерах, по две стены на прицепе. Дом поднялся всем на изумление быстро — один на пустыре, белостенный и светлоглазый — не дом, а теплоход. Казалось, он забрел сюда случайно, и ничего не было бы удивительного, если бы он однажды ночью тихо снялся со своего места и уплыл бы куда-нибудь в теплые края. Но никуда, конечно, тот дом-теплоход, гордость электрозаводских строителей, не уплыл, а честно и независимо стоял на пустыре, днем и ночью обдуваемый всеми ветрами, так что не успели еще занять в доме последнюю квартиру, не успели придумать официальное имя новому микрорайону, как городская молва дала ему свое прозвище: Семь ветров. Дом на семи ветрах!

Как всякое меткое слово, прозвище это сразу и навечно закрепилось за новой частью города. Тяжелые машины натаскали сюда сотни прокатанных новым способом стен, крыш, потолков и лестничных маршей, все это было поднято тяжелыми кранами на высоту, уложено в определенном порядке и превратилось в ряды девятиэтажных длинных корпусов; ряды образовали улицы и проспекты, и стали заворачивать сюда автобусы и троллейбусы; и давно уже кварталы закрылись от ветра, а все говорят: «Вы где квартиру получаете? На Семи ветрах?» И в автобусе сплошь да рядом услышишь: «Вы на Семи ветрах сходите?» А что касается ребят из нового района, то уж тут и сомнений быть не может: их иначе и не называли, как «семьветровские».

Неуклюже, конечно, да что делать? Когда людям дают имена и прозвища, их не спрашивают, нравится им или нет.

Пришлепнут, и ходи! Семьветровские вообще вырастали в окружении новых и замысловатых слов: не в отдельных квартирах они жили, а в малометражках, не в детский садик ходили, а в комбинат, летом бегали купаться не на речку, не на озеро, не на пруд и не на запруду, а на водоем неясного происхождения. Да ладно — слова, что слова?

Пусть будет и водоем, была бы вода в нем чистая и глубокая. Но ведь за новыми словами и жизнь новая. Семьветровские ребятишки подрастали в годы, когда решительно все обновлялось, все было новым не только для них самих, но и для их родителей. Новые дома, новые соседи, новая мебель, новые телевизоры, новые деньги. И все надо достать, и все устроить, и все приладить, чтобы не хуже, чем у людей, было.

Так получилось, что в новых квартирах на Семи ветрах и в других подобных этому районах во всех городах росло самое первое — посчитайте, подумайте! — самое первое поколение в истории страны, которое в детстве не знало нужды. Ни в чем! Вырастали ребятишки, никогда не бывшие голодными, разутыми, раздетыми, бездомными, не жившие в тесноте, не видавшие нищего или нищету. Нищих в Электрозаводске отродясь не было, а если кто и протянул бы руку, так, пожалуй, ему никто бы и не подал милостыню, потому что все забыли давно, как это делается.

Всё есть у ребят из Семи ветров!

Но ведь так не бывает, чтобы все было. Кое-чего семьветровским недоставало, хотя никто этой недостачи долгое время не замечал.

Бегло сравним детство семьветровских с детством их родителей. Родители росли в деревне или в коммунальной квартире, под негласным надзором множества родных, знакомых и соседей. Никуда ты не денешься, весь на виду, в доме ли, во дворе ли. А дети их — сами по себе, никому не известные. Шастают пацаны по Семи ветрам, — а чьи они? Ивана ли Петровича? Сергея ли Васильевича? Кто их знает! И они никого не знают, все для них чужие, без имени-отчества — стоит ли бояться чужих дядек? Никого они и не боятся, любому надерзят. Повадились стекла бить в проходивших электричках, и однажды электричка остановилась, выскочил к ним машинист — так что же они, наутек пустились? Нет, так и стояли компанией, хладнокровно машиниста поджидая: что скажете, дядя? Стекла бить нехорошо? А мы били? А вы видели?

Родители семьветровских, как уже говорилось, в нужде поднимались, а госпожа Нужда — строгая гувернантка.

Одних закаляет, других ломает, но присматривает за всеми, никого без внимания не оставляет. Голод гнал прежних ребятишек в дом, мелкая домашняя работа к дому привязывала, и зарабатывать начинали они в пятнадцать шестнадцать лет. Без отцов росли, отцы — на фронте, да и немногие вернулись-то. А у этих — вольная вольница, целыми днями где-то пропадают, и уже в школу ходить стали, а все их в дом не загонишь: отцы и матери на заводе, а дедушки и бабушки большей частью по деревням остались, к ним наши семьветровские, не зная никаких пионерских лагерей, летом отправлялись. Те, старшие, если раз в неделю в кино попадут, то и рады были, а этим по вечерам младшие сестренки, на подоконник взгромоздясь, кричат в открытую форточку, едва до нее доставая и распластавшись по стеклу: «Коля! Коля! Иди домой, кино начинается!» Еще до первого класса не доросши, они, новые, видали по телевизору столько, сколько их родители, не говоря уж об остальных предках, и за десять жизней увидеть не могли.

Все у них было: и еда, и одежда, и школа, впечатления и свобода. Но они выросли в те годы, когда взрослые слишком заняты были устройством и обновлением своей жизни, увлечены новыми квартирами, новыми профессиями своими, новыми нравами. Дети в городе всегда делятся на домашних и уличных. На Семи ветрах домашних почти не было: все вырастали на сквозняке; и когда они по вечерам собираются в парадных подъездах, поскольку черных лестниц в новых домах не строят, то жильцы, пробираясь между длинных ног сидящих на ступеньках ребят, ворчат, прежде чем скрыться в безопасной кабине лифта:

— У, хулиганы! Беспризорники двадцатого века! — на что Костя Костромин, вожак семьветровских, беззлобно отвечает:

— Брысь!

Это, конечно, невежливо, но, если говорить точнее, взаимоневежливо.

Беспризорники? Может быть, хотя это, конечно, преувеличение.

Но, дети, никогда в этой жизни не знаешь, то ли тебе дали нечто, то ли у тебя отняли. Думаешь — дали, оказывается — отняли. Горюешь: «Отняли!», а на самом деле — дали. Обделенные вниманием и заботой близких родственников и соседей, семьветровские ребята задубели от этой жизни на сквозняке, закалились и приобрели неодолимую тягу к объединению. Беспризорник, даже самой новой формации, один не проживет, его всегда в компанию тянет. А это, знаете ли, неплохая основа для будущей слашюй жизни.

Вот они собрались — ну, какие же беспризорники? Не оборванные, не чумазые и вовсе не обделенные родительской любовью. Сегодня им повезло: отец и мать Саши Медведева работают в вечернюю смену. Они в литейном цеху работают и всегда вместе ходят. «Вот так за ручки берутся и идут», рассказывала семиклассница Люба, Сашина сестра. Она в соседней комнате разучивала на пианино какую-то пьеску, без конца спотыкаясь на трудных местах и начиная сначала: умпа, умпа, умпа-пара… Умпа, умпа, умпа-пара…

Вот с этой-то Любиной пьески и пошла, и покатилась история ватаги «Семь ветров»! Но об этом дальше; пока что никто из героев наших ни о чем не подозревает, разве что Маша Иванова, подружка вожака Кости Костромина, которая всегда всё наперед знает — такой у нее дар, — и сегодня, поднимаясь по лестнице к Саше, сказала Косте Костромину:

— Вот я чувствую: сегодня что-то случится! Или сегодня, или скоро, или когда-нибудь!

— Сегодня, Маруся? — переспросил Костя, и Маша ткнула его кулачком в плечо: не смей! Не смей называть меня Марусей! Когда Костя называл ее так, это означало, что у него дурное настроение, а когда у Кости Костромина было плохое настроение, то и вся ватага немедленно рассыпалась, и некоторые учителя не могли даже урок вести в такие дни, только и спрашивали:

— Да что с вами сегодня, ребята?

С первого сентября их девятый класс целиком перевели в только что открытую на Семи ветрах новую школу, сразу прозванную «стекляшкой», потому что она просматривалась вся насквозь, чуть ли не все стены были из огромных толстых стекол. Как будто неизвестный архитектор нечаянно выразил дух Семи ветров: все насквозь просматривается, все продувается. Сквозняк!

С непривычки семьветровские сильно тосковали в новой школе. Они с детства обожали тайные уголки, закоулки, укромные темные местечки, с детства была у них одна забота: куда бы спрятаться? А в этой «стекляшке», с ее широкими коридорами и прозрачными классами, никуда не спрячешься, и даже если на задней парте тайком книгу достанешь почитать, то директор вполне спокойно углядит тебя с твоей книгой прямо из коридора. Впрочем, читать семьветровские не особенно любили, не было у них такой охоты, ни у кого, и ни один из них не испортил себе зрение книгами, ни у кого не согнулась спина от долгого сидения за письменным столом, никто в очках не нуждался, да и вообще во врачах — здоровяки!

— Я бы, например, если бы в отделе кадров работал, я бы как? — говорил в тот вечер Игорь Сапрыкин своему дружку Сереже Лазареву. — Я бы на отметки смотрел.

Пришел наниматься отличник какой-нибудь — в подметалы его! Жизни не знает! Опыта жизненного нет! А вот двоечник с аттестатом — это да, это человек! Из какого хочешь положения вывернется, между струек прошмыгнет, всех обдурит и после этого будет ясно улыбаться! — Игорь изобразил по возможности ясную улыбку на своем вечно хмуром лице.

— Уехать бы отсюда подальше, — бурчал Паша Медведев — двоюродный брат хозяина квартиры Саши Медведева — по прозвищу «морячок»: у него было пристрастие к тельняшкам и ходил он особой морской походкой, которая, уверял он, была у него от рождения, хотя на самом деле он долго и постоянно тренировался, чтобы при ходьбе ставить ноги широко и крепко. Уехать куда-нибудь… посевернее, повосточнее, а? — говорил Паша и маленькими своими глазками смотрел на друзей прямо и строго, словно хотел сказать: «Ну? Ответьте мне сейчас же! Только определенно!»

Но никто ему не ответил, никто и спорить не стал: посевернее так посевернее, а повосточнее так повосточнее.

— Костя, ты почему все время молчишь? — спросила Маша-колдунья.

— Идеи нет, — вздохнул Костя. — Идеи нет, так чего же говорить?

Он был занят серьезной игрой: ставил на стол карандаш, откидывался на стуле и делал губами легкое «фу!», и если карандаш падал от этого «фу!», то Костя невозмутимо, стараясь не выглядеть победителем, ставил карандаш дальше, примерялся и опять сдувал его.

— Идеи, ребятишки, нет никакой, — повторил Костя, внимательно устанавливая карандаш на попа.

В этой новой школе-«стекляшке» даже идей не стало!

А летом какие блестящие идеи в голову приходили? То укатили от магазинчика бочку с пивом — чуть-чуть дело на них не завели, спасло лишь то, что бочка оказалась с квасом, да и прокисшим к тому же; то на спор лазили на какой-то полусгнивший столб на строительном пустыре, а столб рухнул, чуть не поубивались все, так что сосед Кости Костромина, учитель истории Каштанов, сказал Косте: «Вы это кончайте… А то или ограбите кого-нибудь сдуру, или сами угробитесь». Костя оценил эту красивую формулу: «ограбите или угробитесь» — и спорить с Каштановым не стал. К тому же он и сам не понимал, что с ними со всеми происходит, почему им все время хочется испытать и мир и свои собственные жизни на прочность, дойти до самого предела и хоть краешком глаза туда, за предел заглянуть: что там?

— У нас в деревне хорошо, — вытянув длинные ноги чуть не до середины комнаты, рассказывал Сережа Лазарев, дружок Игоря Сапрыкина. — С гулянки в три часа вернешься, часок поспишь, в четыре встанешь — косы, вилы, грабли — и идешь на покос километров пять, а то и пятнадцать… А это лето пришли на гулянку трое каких-то, мы их кольями… А у них монтировка и кувалда… Совсем убили бы, а дядя Петя, есть у нас один, выскочил на крыльцо в семейных трусах по колено, с двустволкой: «Застрелю!» Ну, мы через забор и огородами… Он такой: убьет и «ох» не скажет. А вообще-то меня ногами били, кастетом, кольцом, свинчаткой, — с оттенком мечтательности закончил свой рассказ Сережа Лазарев, — но и он не смог произвести должного впечатления. Кто не дрался? Кого не били. Кто не бил сам, впятером на одного нападая, если считалось, что надо избить?

— А у нас в деревне, — сказала Аня Пугачева, — один студент приехал, девушку на мотоцикле завез за пятнадцать километров и говорит ей… А она: «Нет!» Тогда он знаете что сделал? Он ее оставил там — и пешком до деревни топай, представляете?

Аня Пугачева с Игорем и Сергеем пришла, они всегда втроем ходят, друзья они, и вот, следовательно, кто был в этот вечер в квартире Медведевых: братья Саша и Паша Медведевы, Костя Костромин с Машей Ивановой и неразлучная троица: Игорь Сапрыкин, Сережа Лазарев и Аня Пугачева.

И еще была за стеной Люба — она по-прежнему разучивала на пианино: умпа, умпа, умпа-пара…

— Люб, ты что играешь? — крикнул Саша, когда занятия за стеной окончательно надоели ему.

— Что задали, то и играю!

— А что это: умпа, умпа… Как лягушки квакают: ква-ква…

— Какие лягушки? — прокричала Люба из-за стены. — Это Майкапар!

— А ты другую не можешь поиграть?

— Тебе другую, а мне эту задали, — отвечала из-за стены Люба.

— Перестань! — закричал Саша. — Сейчас ка-ак дам!

— А я маме скажу, что ты мне мешал. И еще угрожаешь мне. Сколько раз тебе мама говорила, чтобы ты мне не угрожал?

— И угрожать ей нельзя, — пожаловался Саша ребятам. — Умпа, умпа, умпа-пара… Теперь она с утра до ночи будет играть, а у меня в голове все время будет: умпа, умпа, умпа-пара…

Все посмеялись над бедным Сашей Медведевым и начали на все лады распевать: «Умпа, умпа, умпа-пара…» Когда Люба справилась впервые со своей пьеской и доиграла ее до конца, то оказалось, что мелодийка эта обладает поразительным свойством: лишь только кончаешь ее напевать, как непреодолимая сила заставляет тебя начинать ее сначала, и так без конца…

Через несколько минут все присутствующие сгрудились вокруг Любочки и хором, не переставая, пели вместе с ней:

— Умпа, умпа, умпа-пара! Умпа, умпа, умпа-пара! — и подмигивали друг другу, и размахивали руками, и дирижировали.

А Костя Костромин поставил карандаш почти на метр от себя, с силой выдохнул: «фу!», сбил карандаш, огляделся гордо, сверкнув веселыми глазами, и взялся за свою вязаную шапочку с бело-красным шахматным узором.

— А есть идейка. Маша, — сказал он своей подружке. — Не так чтоб напрострел, но все-таки…

— Вот видишь. — Маша посмотрела на него огорченно. — Я же тебе говорила? Я же говорила тебе, что сегодня что-то случится! Ну, что ты еще придумал, Кострома? Ну, какая у тебя еще идея, а?

На следующий день перед уроком английского языка Костя Костромин спросил у Игоря Сапрыкина:

— Игореха… Как? Как спал?

— Вроде ничего, — удивился вопросу Игорь Сапрыкин.

— А я всю ночь вертелся, все этот Майкапар в ушах: умпа, умпа, умпа-пара… — и Костя внимательно посмотрел на Игоря, словно внушая ему что-то.

— Вот! — закричал Игорь. — А я думаю: что это у меня голова такая тяжелая? Я вчера геометрию первый раз в этом году делал — думал, от геометрии! А это у меня в ушах: умпа, умпа… Прямо как очумелый!

Через несколько минут все участники вчерашней встречи были опрошены, и оказалось, конечно, что они все как очумелые и все ничего на свете не хотят, а только стоять кружочком и, пританцовывая, снова и снова бубнить: умпа, умпа, умпа-пара… Умпа, умпа, умпа-пара…

— Мальчики, что это? — подбежала Клава Керунда, королева Семи ветров самая красивая, самая заметная, самая смелая.

— Новый танец, не слыхала?

— Брат привез из загранки… Прямо из Калифорнии!

Клава Керунда, такие вести услыхав, быстро созвала весь свой колхоз:

— Боша! Проша! Гоша! Сева! Идите скорей! Новый танец! Как называется, мальчики?

Как только начался урок, Костя Костромин поднял руку и вежливо спросил молоденькую англичанку Евгению Григорьевну, что означает английское слово «майкапар».

Евгения Григорьевна на минуту растерялась — она никогда не слыхала такого слова, — но показаться незнающей ей не хотелось, и она сообразила:

— Мэйкапар? Произносите правильно! «Мэйк ап» — это грим, косметика, «арт» — искусство, но последнее «ти» почти не слышно. Получается «мэйк ап арт», можно перевести: «искусство маски»… С пластинки, на слух взяли?

— С пластинки, — подтвердил Костя. — Спасибо, Евгения Григорьевна.

— Танец новый, — повернулась Керунда к подругам. — Лицо неподвижное, как деревянная маска, вот так… Сама вот так, а лицо вот так… Умпа, умпа, умпа-пара…

— Киреева, Клава, ты что гримасы корчишь? — рассердилась Евгения Григорьевна. — Где твоя тетрадь?

Класс был занят новым танцем. Великий доставала Роман Багаев объявил, что он может добыть настоящую запись этого давно известного ему танца, и назначил цену, Гена Щеглов, один из трех главных технарей класса, учил мэйкапар почти вслух, жалуясь на слабые музыкальные способности; человек с фамилией Козликов, над которым вечно все смеялись, пропел мэйкапар густым басом и на весь класс.

— Ну и как же мы будем продолжать урок? — спросила Евгения Григорьевна. — Наташа Лаптева, что происходит?

— Не знаю, — поднялась растерянная Наташа Лаптева — групорг, культорг и физорг. — Вы же сами сказали: мэйкапар… Тише вы! Козликов, тебе больше всех надо?

— Умпа, умпа, умпа-пара… Умпа, умпа, умпа-пара, — ответил ей Козликов.

— Козликов, выйди из класса, — вздохнула устало Евгения Григорьевна.

— А чего я? Чуть что, сразу и Козликов!

— Выйди, Козлик, не расстраивай молодую учительницу, — сказал Володя Фокин — местный злодей, учительское несчастье.

— Фокин! — закричала Евгения Григорьевна.

— А что он вас расстраивает, низкий человек? Вызовите его родителей!

Евгения Григорьевна побросала в портфель книгу и тетрадь, схватила журнал и выбежала из класса.

— Ну вот, — сказала в тишине Наташа Лаптева. — Еще в новой школе ни разу уроков не срывали, да?

— А кто виноват? — спросил Костя Костромин невозмутимо.

— Этот… этот… мэйкапар! — радостно закричал Козликов.

А что вы хотите? Ребятишки упитанные, на соках выросли, на фруктах, на бебимиксах, под строгим врачебным контролем, и прививки все сделаны в срок, с отметкой в обменных медицинских картах.

Но признаком глубокой деморализации когда-то дружной семьветровской ватаги надо признать тот факт, что класс не поднялся единодушно и весело, как в былые времена, и не разбежался по домам, а начал вяло дискутировать: уходить ли теперь и с остальных уроков или сидеть и ждать суда и расправы, и в конце концов все остались на местах. Вот до чего довела их «стекляшка»!

Аня Пугачева, Анка-хулиганка, известнейшая на Семи ветрах авантюристка, повернулась к своим дружкам Игорю Сапрыкину и Сереже Лазареву:

— А вот если бы велели на другую планету лететь… В научных целях и без возврата… Полетели бы?

Игорь и Сергей без возврата лететь на другую планету отказались, даже и в научных целях.

— А я бы полетела, — сказала Анка. — А то что тут — все известно, все одно и то же, и люди все известны… А там, может быть, что-нибудь новенькое встретилось бы…

Суд и расправа, как и ожидалось, наступили на уроке литературы, когда в класс вошла Елена Васильевна Каштанова, классная руководительница. Чтобы быть совсем честным, скажу, что девятый потому еще не сбежал с уроков, что всем было немножко интересно, как же будет сердиться Елена Васильевна, в какие формы выльется ее гнев. Было известно, что Елена Васильевна никогда не сердится, но как на этот раз?

На этот раз Каштанова и вправду была сердита, потому что ее сильно поругали в учительской за срыв урока в подшефном ее классе и потому что она сама сильно поругалась с мужем, историком Алексеем Алексеевичем Каштановым, который имел неосторожность подшутить над ее тревогами и сказать:

— Ну, ты там полегче, Елена Васильевна, поаккуратнее орудуй!

— А вы, Алексей Алексеевич, — ответила ему на это Каштанова, — вы всегда в стороне! Вы только и знаете «полегче» да «поаккуратнее», а сами, Алексей Алексеевич, даже от классного руководства отказались, да?

И хотя она сама добивалась для мужа освобождения от нудной обязанности классного руководства, которую Алексей Алексеевич не переносил, сама ставила это главным условием их совместного перехода в новую школу, теперь ей было обидно. У нее несчастье, у нее класс урок сорвалдоговорились и сорвали урок, — а он стоит и улыбается!

Хоть бы пожалел!

С мрачной решимостью вошла Елена Васильевна в девятый свой класс, холодным взглядом осмотрела поднявшихся за партами учеников, ледяным голосом спросила, что все это значит.

— Это наваждение, — коротко ответил за всех Костя Костромин.

— Что-о? — Каштанова широко открыла глаза, и на лбу у нее образовался треугольничек, от которого она сразу становилась такой беззащитной на вид, что сердца всех, у кого еще были сердца, дрогнули.

— Поветрие, — пояснил Костя Костромин.

— Что-о???

Игорь с Сергеем переглянулись: вот умеет Кострома!

Любому милиционеру, любому дружиннику зубы заговорит, и всегда их ватага сухой из воды выйдет. С Костромой ничего не страшно.

А Костя продолжал невозмутимо, только глаза веселые поблескивали:

— Научно говоря — эпидемия, а если у животных — то эпизоотия, но поскольку мы хоть и не люди, конечно, люди уроков не срывают, но все же ближе к людям, то я настаивал бы на слове «эпидемия», если, конечно, не бояться иностранных терминов…

— Ко-стро-мин!

Казалось, еще мгновение — и Елена Васильевна тоже хлопнет дверью и уйдет из класса, и тогда что? Тогда суд и расправу Фролова будет творить, директор школы, а это в интересы девятого класса не входило.

— Кончай, Кострома! — зашептали со всех сторон.

Но Костя и сам уже успел шепнуть Маше: «Ну что? Пойдем сдаваться?» — и объявил, что во всем виноват он, Костя Костромин, он зачинщик, и тут же поднялась Маша и сказала, что это она во всем виновата, что она наперед знала, как все будет, но мер не приняла, и еще встали двоюродные братцы Медведевы, и неразлучная тройка — Игорь, Сергей и Анка — поднялась, и Наташа Лаптева, групорг, тоже сочла себя виноватой, а Козликов вскричал обиженно:

— Да вы чего? Чего? Меня же выгоняли! Меня! Из-за меня всё!

Елена Васильевна не выдержала. Ну что это ей со всех сторон твердят: «Семьветровские, семьветровские, бандиты, беспризорники двадцатого века!» Ну, какие они бандиты? Все бы такие бандиты и беспризорники были…

— Кого же наказывать? — сдерживая улыбку, спросила Елена Васильевна, деловито советуясь с классом. Ей сейчас же ответили:

— Всех! Весь класс!

— Всех! — передразнила ребят Елена Васильевна. — Это мне известно: для вас нет больше удовольствия, когда вас всех сразу ругают и наказывают. В такие минуты вы просто отдыхаете!

Нет, этого удовольствия она им не доставит. Но на том суд и расправа кончились, приступили к литературе, а там пошли своим чередом стереометрия, химизм доменного процесса, история первой пятилетки… Кто сказал, что время Ломоносовых ушло? Да вот же они, Ломоносовы, в любом девятом-десятом классе сидят, во всех науках мастера…

Правда, поневоле мастера, но это деталь.

Маша спросила Костю Костромина:

— Ну что? Доволен? Успокоился?

— Машенька! — сказал Костя. — Маша! Неужели ты думаешь, что мне в жизни так мало нужно?

— А что тебе в жизни нужно. Костя?

— Много-много-много-много-много, — протянул Костя, — и еще ложечку, успел добавить он и откликнулся на вызов физика Лося:

— Я, Виктор Петрович!

— Решил задачу?

— Да, Виктор Петрович!

— Покажи.

— А я в уме, Виктор Петрович.

— В уме? — прищурился молодой физик Лось и погладил круглую свою бородку. — Иногда бывает… Иди к доске, покажи, в чем Багаев ошибся.

Роман Багаев, великий доставала, давно уже томился у доски, решая задачу. Костя подошел и сразу увидел, что физик хотел его подловить.

— Багаев ошибся? — трагическим шепотом произнес Костя. — Роман Багаев в расчетах никогда не ошибается! У него мощная интуиция! — И Костя восстановил пропущенный Романом ход в вычислениях.

— Костромину — пять, Багаеву — три, все по местам, — объявил физик, но тройка в расчеты Романа не входила.

— Мне — четыре, — кротко сказал он, не трогаясь с места.

— Три, — сказал Лось.

— Четыре.

— Три.

— Четыре.

— Три, за что четыре? — поинтересовался Лось.

— За интуицию.

— Три.

— Ладно, балл за вами, — великодушно объявил Багаев и пошел на место.

— Получишь с Костромина, — сказал вдогонку Лось, а Костя тут же отозвался:

— Зайдите после обеда!

Урок прошел спокойно, ничто не предвещало нового разворота событий, но после звонка физика Лося окружили три технаря — Лапшин, Щеглов и Зверев и попросили разрешить их спор: Щеглов придумал средство для торможения самолета при посадке, разворот одного двигателя на 180, а язвительный Лапшин, решительно всех на свете презиравший за техническую безграмотность, уверял, что Щеглов безмозглый дурак и что необходимая для такого поворота установка будет тяжелее веса самолета.

Лось задержался:

— Давайте посчитаем, я в уме не умею.

Они сгрудились вокруг учителя, а тот принялся за расчеты, тихонько напевая:

— Умна, умпа, умпа-пара… Умпа, умпа, умпа-пара…

Кантри-стиль.

— Что? — переспросил Лапшин, ненавидевший всякое незнание, и особенно свое.

— Кантри-стиль, — повторил физик. — Мелодия ваша…

И как тут оказался Костя? Через минуту все напевали: «Умпа, умпа, умпа-пара», а Костя дирижировал сдержанными жестами и наклонял голову, как руководитель большого оркестра, оценивающий игру.

Наташа Лаптева, групорг, культорг, физорг, налетела:

— Ну нельзя же так! Ну мы же просить прощения к англичанке ходили! Ну что за идиотизм такой!

Физик Лось выглянул из кучи ребят и извинился перед Наташей.

— Ой, простите, Виктор Петрович, ну правда! Клава! — поймала Наташа Клаву Кирееву по прозвищу Керунда. — Клава, ты скажи своему колхозу, чтобы не было этого!

— Чего не было?

— Ну этого… Мэйкапара… Умпа, умпа, умпа-пара, — начала было Наташа и с ужасом почувствовала, что и она не может остановиться, а как заведенная продолжает: — Умпа, умпа, умпа-пара…

— А я и забыла совсем! — ахнула Клава Керунда. — Боша! Гоша! Проша! Сева! Слышите? Умпа, умпа, умпа-пара… Так чтоб не было этого!

И тут же все впятером пошли танцевать, и руками вертеть, и лица у всех неподвижные, как деревянные маски: умпа, умпа, умпа-пара…

— Девочки, ну имейте же совесть, — жалобно проговорила Наташа, чувствуя, что ноги ее сами по себе танцуют, а на лице появляется маска: умпа, умпа, умпа-пара…

Со звонком на урок кое-как взяли себя в руки, договорились не смотреть друг на друга, так будет легче, и вообще не разговаривать, только жестами. Держались так, что Фокин, злодей, объявил на весь класс:

— Гвардейцы! Железная гвардия!

— Фокин! — сказала англичанка Евгения Григорьевна.

— Мне выйти?

— Ой, ну давайте читать! Давайте быстрее читать! — И, не дожидаясь вызова, Наташа встала и начала читать английский текст, не заботясь о произношении, лишь бы громко, лишь бы заглушить гудевший в голове мэйкапар.

Спасение! Все схватили книжки, все бросились читать.

Поднялся невообразимый галдеж — так, наверно, учились в средневековой школе, где каждый зубрил свое.

Но когда англичанка, чтобы прекратить это издевательство над английским языком, велела надеть наушники и прослушать текст в произношении специалиста, то такое вдруг блаженство по лицам разлилось!

Евгения Григорьевна схватила наушник, подозревая самое худшее. И действительно, в магнитофонной записи, не слишком высокой по техническим качествам, физик Лось — это его голос, Евгения Григорьевна сразу узнала, физик Виктор Петрович Лось мурлыкал в сопровождении ансамбля технарей: «Умпа, умпа, умпа-пара… Умпа, умпа, умпа-пара…»

На следующей перемене вся школа, начиная с первоклашек, бубнила, пела, орала на все Семь ветров:

— Умпа, умпа, умпа-пара! Умпа, умпа, умпа-пара!

Об уроках и говорить было нечего. Уроки в этот день вести в школе было невозможно, и даже лучшие учителя, у которых всегда железная дисциплина, возвращались в учительскую обессиленными.

Директор школы Наталья Михайловна Фролова вызвала классную руководительницу Елену Васильевну Каштанову к себе в кабинет.

Кабинет директора школы на первом этаже был маленький, с окном во всю стену, с узким столом, не удобным ни для заседаний, ни для задушевных бесед, с дешевым книжным шкафом, за стеклом которого видны были случайные книжки и брошюрки, неизвестно как сюда попавшие. Наталья Михайловна любовно обставила школу, но до собственного кабинета руки у нее не доходили, и она если и заглядывала сюда, то лишь для того, чтобы стоя позвонить по телефону или приложить к какой-нибудь справке печать, хранившуюся в сейфе. Фролова не любила сидеть в кабинете, потому что не умела обходиться без дела и бралась за всякую работу, независимо от того, кто эту работу должен был делать. Она пришла в директора из горкома комсомола, где была секретарем по школе и где огромный объем обязанностей ложился на плечи двух-трех человек, так что не приходилось считаться, кто и что делает. Особенно легко давалось ей общение с городским начальством ее все знали в Электрозаводске, все привыкли к тому, что она постоянно что-то выпрашивает: то две тысячи на проведение слета, то триста рублей на палатки для Дворца пионеров, то премии для лучших вожатых. В городских верхах привыкли считать ее своей, привыкли обращаться с ней как с маленькой девочкой, забавным случаем вознесенной на высокий пост секретаря горкома. Ей радовались, встречая ее на совещаниях, ее выбирали во все президиумы и приглашали во все компании. А Наташа Фролова, как ее называли, прекрасно понимала, в чем ее сила, и потрошила городское начальство в интересах детей. Отвязаться от нее не удавалось никому. Когда ей говорили, что не может завод, даже и такой богатый, ни с того ни с сего перечислить две тысячи на счет горкома, она вовсе не отвечала какими-нибудь разумными доводами, а только смеялась, шутила, кокетничала, приговаривала: «Ну, Сергей Иванович, ну, голубчик, вы ведь так любите комсомол, у нас с вами такие хорошие отношения!» — и прочую чепуху несла до тех пор, пока голубчик Сергей Иванович (а попробуй к нему на прием попасть — министр!) не вызывал главного бухгалтера и не говорил ему: «Надо».

Привыкшая к тому, что для детей ни в чем отказа нет и ничего не жалко, Фролова и школу свою, новостройку, обставила, пользуясь связями, с невообразимой роскошью.

Чего только в школе не было! Каких панно, фресок, мозаик, зимних садов, не говоря уж о телевизорах в бессчетном количестве, магнитофонах, проекторах и прочих технических средствах обучения, как раз входивших в моду с появлением Фроловой в школе. А учителей Наталья Михайловна переманивала из других электрозаводских школ безбожно, идя на всяческие уступки, обещая райскую жизнь. Ее ругали в гороно за эту партизанщину, топали на нее ногами, а она только посмеивалась: «Ну, голубчик, ну, Василий Николаевич, ну, неужели вы мне откажете? Ну, мы же с вами так хорошо всегда понимали друг друга!»

Когда Каштанова вошла в кабинет, Наталья Михайловна говорила по телефону:

— Нет, и сегодня поздно… Ну, что я могу поделать? У меня ЧП, у меня мэйкапар! Что такое мэйкапар? — Фролова зажала трубку и спросила Елену Васильевну: «Что такое мэйкапар?» Елена Васильевна пожала плечами. — Ну, мэйкапар, — продолжала в трубку Фролова, — ну как ты не понимаешь, обыкновенный мэйкапар! У меня вся школа не учится! Всё, всё, ко мне пришли, целую!

Фролова положила трубку и весело пожаловалась Каштановой на мужа никак не угомонится! Пять лет в горкоме она, теперь здесь, в школе, а он все требует, чтобы она вовремя домой приходила.

— Директору, наверно, хоть замуж не выходи, — посочувствовала Елена Васильевна, но Фролова беспечно махнула рукой:

— Да ну! Разговоры! Вы знаете, все преувеличивают! Всё на свете преувеличивают! И вообще, сердится — это еще ничего. Вот когда перестанет сердиться! Тогда я сразу заявление: «В связи с тем, что муж перестал на меня сердиться, прошу срочно освободить меня от занимаемой должности»!

Они посмеялись, и Наталья Михайловна перешла к делу. Как быть с этим «умпа, умпа, умпа-пара…»? Тьфу! Вот напасть еще!

— Это же семьветровские, — сказала Елена Васильевна, стараясь оправдаться. — Они с ясельного возраста вместе, а мы для них новички-приготовишки, вот они нас и испытывают… И они постоянно живут на ветру и поветриями… Посмотрите на девчонок: чуть новая мода — сразу шьют, перешивают… Новый цвет волос — пожалуйста, все рыжие или все белые… У них в крови: как все, так и я! Не жизнь, а набор эпидемий! — улыбнулась Елена Васильевна, вспомнив Костю Костромина.

Но всё это Фролова лучше Елены Васильевны знала.

Сколько они бились с Семью ветрами, пока она в горкоме была! И вожатых засылали, и дворовые команды организовывали, и патрули — всё без толку.

— А знаете, кто виноват? — говорила Фролова. — Архитекторы! Архитекторы и архитекторы! Построили город без дворов, никакого замкнутого пространства, вот и бега ют мальчишки — как их остановить? И кого они боятся? С детства — никого! Ну ничего, управимся как-нибудь… Куда нам деваться? Куда учителю деваться? Управляйся! Так? — Наталья Михайловна подошла к стене-окну и немножко посмотрела, как первоклашки играют в казаков-разбойников, сложив портфели в кучу. — Вы наказали класс за срыв урока? — повернулась она к Каштановой.

— А как я должна была его наказать?

— Научить вас? Проведите собрание, осудите недостойное поведение, сообщите родителям…

— Хорошо, я все это сделаю, и виноватые сразу превратятся в героев. Они только о том и мечтают, чтобы об их подвигах слава пошла.

Фролова рассмеялась. «Действительно, — подумала она, — так всегда и бывает. Половина всех школьных бед начинается с невообразимой чепухи». Но что ей делать?

В школе срывают урок за уроком, завтра кто-нибудь напишет в гороно… Спросят: «Какие меры приняты?»

— А вы объявите мне выговор, — предложила Каштанова. — И меры будут приняты, и ребят трогать не станем. Пройдет это поветрие, эта ветрянка. Объявите мне выговор, и наберемся терпения.

— Как-нибудь без выговора проживете, — сказала Фролова. — Давайте сделаем так. Давайте проведем вечер классической музыки: Бах, Моцарт, Чайковский.

— Хорошо, проведем, — послушно согласилась Каштанова. — Бахом его будем бить, этот мэйкапар, да?

Девятый, старший в школе-новостройке, класс слушал серьезную музыку. Но в то время как просвещенные сверстники этих ребят в Москве и Ленинграде заходились от одного имени Баха, наши герои, увы, симфонической музыки не любили. Она была скучна им ужасно. Лиза Севостьянова. Сева, шептала Тане Прониной, Проше: «И кто это выдумал… Симфония, прелюдии… Тянут кота за хвост!» Технари Щеглов, Зверев и Лапшин обсуждали дрянное качество проигрывателя, и Лапшин презрительно говорил: «И так съедят!» Клава Керунда рассматривала дырочку на колготках и огорчалась: первый раз надела! А еще итальянские называется! Маша Иванова вертелась во все стороны: «Где Костя? Костю Костромина не видели?» Лариса Аракелова потихоньку обучала Галю Полетаеву «держать лопатки» и так поворачиваться, если внезапно окликнут сзади, чтобы лопатки оставались на месте.

И только один человек в зале был доволен — Наталья Михайловна Фролова, директор школы.

— Это мы хорошо придумали, хорошо! — шептала она Каштановой. — Девочки, не вертитесь!

Музыка лилась красивая, и уже Сергей с Игорем и с Анкой решили, посовещавшись, что помогает им, что уже излечились они от этого мэйкапара, который всем надоел, но в это время скачала издалека, чуть слышно, а потом все явственнее дошел до зала звук басовой трубы. «Умпа, умпа, умпа-пара», — медленно выводил кто-то.

Фролова напряженно прислушалась. Каштанова прыснула. Все пропало!

Наталья Михайловна бросилась к выходу. Пятиклассника с трубой она встретила у самых дверей.

— Что такое? Что? Перестань сейчас же!

— У нас репетиция! — выглянул из-за трубы розовощекий пятиклассник.

А Костю Костромина в глубине коридора Наталья Михайловна, естественно, и не заметила.

Да и не до Кости ей было! В зале, где только что чинно играли Баха, наслаждаясь божественной музыкой, теперь гремел мэйкапар, трижды проклятый и осужденный, ненавистный мэйкапар! Фролова открыла дверь девятиклассники сдвинули стулья и плясали вовсю, как будто изголодавшиеся: умпа, умпа, умпа-пара! Умпа, умпа, умпа-пара!

— Так что, осмелюсь доложить, — подражая Швейку, сказала Каштанова, Бах не помог. Попробуем Моцарта?

— Ну что же вы смеетесь! — Сама Фролова чуть не плакала от бессилия.

Елена Васильевна стала успокаивать ее. Ну, пусть им весело живется! Ну, для чего же мы все работаем — чтобы весело жилось. А чуть кому весело сразу хмуримся!

— Ну, я им покажу! — Наталья Михайловна погрозила пальцем сразу всему девятому классу. — Вот я им найду… У меня вакансия есть старшего воспитателя… Заместителя директора школы по воспитанию… Я давно подыскиваю человека… И я найду… Я такого зверя найду, чтоб рычал! Чтобы только рычал, кричал и ногами топал! Он их возьмет в руки, вот увидите!

— Правильно, — улыбнулся историк Каштанов. — Главное в жизни что? Главное в жизни — вовремя спохватиться!

Фролова посмотрела на него, как всегда спокойно наблюдавшего за детьми, и тут-то, рассказывала она потом, тут-то и мелькнула в ее голове безумная мысль и мгновенно приняла она решение. Ведь не только любовь бывает с первого взгляда, дети, — иногда самые важные решения возникают и созревают в считанные секунды.

Это, пока еще не обнародованное, решение Натальи Михайловны Фроловой, принятое ею внезапно, когда девятый класс сорвал лучшее из ее мероприятий, это решение сильно продвигает вперед нашу историю и приведет, как мы увидим позже, к неожиданным последствиям.

Многоэтажные дома на Семи ветрах, а жизнь-то разве одноэтажная? Она тоже на многих уровнях идет. На одном поют и танцуют, на другом тревожатся, на третьем сердятся, на четвертом принимают решения — и все это сразу, все — сейчас, одновременно. Разве вы, читатель, знаете, какие в мире принимаются важные решения — для вашей жизни важные! — вот в этот самый миг, когда вы потихоньку, никому не мешая, сидите и читаете книгу?

Но пока Фролова не нашла такого специалиста, чтобы он рычал, кричал и ногами топал, девятиклассники плясали вокруг мальчишки с трубой во весь его рост: умпа, умпа, умпа-пара… Умпа, умпа, умпа-пара… Что будет через час? Через год? Через десять лет? Какое нам до этого дело!

Умпа, умпа, умпа-пара, умпа, умпа, умпа-пара…

Семьветровские пели и плясали, обращая внимания на учителей не больше, чем на прохожих на улице, и неизвестно, чем кончился бы сумасшедший этот день, если бы не появилась в дверях Любочка, сестра Саши Медведева, и не стала показывать брату знаки: пять!

— Я Майкапара сдала, пять!

— Мэйкапар, — поправили ее.

— Какой мэйк-ап? Это Майкапар, композитор такой советский, он до войны жил, нам учительница рассказывала.

— Со-вет-ский?

— Ну да. А это прелюдия, у него много прелюдий…

— Пре-лю-ди-я?

— Это мы под прелюдию танцевали? — ужаснулась Клава Керунда.

Костя Костромин вытер пот.

— Все, парни, отмаялись! — сказал он. — Отбой! Отбой по мэйкапару и вообще — отбой!

Каштанов расхохотался, он остановиться не мог: поветрие-то, оказывается, было хорошо организовано! По команде началось, по команде и кончилось!

— А мне другое задали учить — хотите, спою? — сказала Любочка.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |