"Ингрид Кавен" - читать интересную книгу автора (Шуль Жан-Жак)

3. Клочок бумаги

Это была смятая, вся в пятнах от вина, кофе и, наверное, никотина страничка формата 21 x 29,7. Ее нашли на полу у кровати умершего. Она валялась там, и ее кто-то поднял – полицейский, горничная или врач? Писали не отрывая руки, без знаков препинания, только одна помарка, два слова не прочесть из-за бесконечных исправлений, и стрелка-указатель. Восемнадцать пунктов, поставленных подряд, как будто весь текст был запечатлен в мозгу у того, кто его писал, как будто просто придали словесную форму тому, что жило в этом человеке неизвестно сколько времени: надо было просто переписать набело; слова, однако, не всегда соединялись во фразы – телеграфный, не всегда правильный стиль. Скорее даже не стиль – стильчик, диковатый, необработанный текст – буквы неровные, жесткие, как будто вырубленные на камне или чем-то выжжены. Почерк был решительный, но дрожащий: линия, как из-под иглы сейсмографа – слова наклонялись в разные стороны, сбивались в кучу – так пишут дети и старики, когда каждая буква выводится с силой и усердием; создавалось впечатление, что автор хочет ухватить эти буквы, которые, как и жизнь, ускользали от него, большие – особенно*.

|

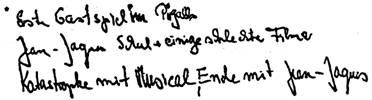

В неровно записанном, как будто живом тексте не было никаких выделений – скорее просто наспех записанный черновик – так пишутся заметки, записки на память на вырванных страничках, так пишут перед лицом опасности, когда нет времени ни на знаки препинания, ни на лишний вздох: только бежать, уходить от погони. Названия не было, только восемнадцать пунктов – этапы жизни, картины, отдельные сцены – режиссерский сценарий жизни Ингрид Кавен. Вот буквальный перевод этих пунктов, с 1 по 18-й, на французский с сохранением пунктуации и синтаксиса оригинала:

1. Рождение + ненависть к матери + начало аллергии (Германия нуждается в пушечном мясе)

2. Первая песня, тихая ночь святая ночь

3. Любимая аллергия

4. Университет + усиление аллергии, решение отправиться к психиатру нужно мужество чтобы жить

5. Аллергия побеждена, любовь с психиатром, шикарная женщина среди палисандра, конец любви

6. Отчаянное стремительное бегство в ужасно шикарную Революцию

7. Короткий период одиночества и множество любовных историй

8. Театр, жизнь в коммуне и электронная любовь (GVH)

9. Замужество, ужас перед семейной жизнью, развод

10. Африка

11. Политика вторая

12. Первое появление в Пигаль

13. Жан-Жак Шюль + несколько плохих фильмов

14. Катастрофа с мюзик-холлом, разрыв с Жан-Жаком

15. Одиночество, желание покончить с собой, наркотики, водка и мальчики и мучения в Челси

16. Нападение в зале ожидания, большая любовь

17.

18. Выяснения отношений драка любовь ненависть счастье слезы смертельные порошки + улыбка.

Просто клочок бумаги, который случайно нашелся: должны были выбросить, но случайно сохранили, тем более что текст нацарапан на обороте. На другой стороне, «хорошей», – очень чистый, набранный на компьютере сценарный лист с диалогами фильма, который Райнер снимал несколько лет назад: огромный бюджет в шесть-семь миллионов долларов, грандиозная историческая картина, декорации и костюмы – Вторая мировая война… Райнер, наверное, схватил эту страницу, потому что под рукой не было ничего другого, а надо было срочно, сию минуту, но сил встать не было – последние годы он жил один. И вот на обороте сценария этого большого исторического фильма Райнер царапает свои последние слова – сценарий о жизни своей жены, реальной, выдуманной.

Но теперь отрывок этого крупнобюджетного сценария, той продукции, пленником которой Райнер стал и на что жаловался в последние годы, оказался оборотом, ушел в тень, спрятался: на лицевой стороне был нацарапан, процарапан даже, выведен шариковой ручкой с силой и усердием рассказ о той, кого он любил. Всего несколько слов. Несколько слов на жалком клочке бумаги… но! Как и пятнадцать лет назад, когда ей шил платье Ив Сен-Лоран, она получила право на оборотную сторону: тогда на изнанку ткани, теперь – страницы, – скрытая тайная изнанка, оборотная сторона вещей, темная сторона, на которую не обращают внимания: она ведь – не главное, просто подкладка вещей, которая вдруг обнаружилась. На этой-то «изнанке» он и написал ее «жизнь», написал на обороте большого сценария, так, как это сделала и она сама, жизнь Ингрид оказалась «написана» не на «благородной» стороне вещей, а скорее на той, что «эмигрировала» из благородства и которую она облагораживала своим пением. Знаком этой женщины была изнанка.

Да, в который раз, изнанка: переворачиваешь штуку ткани, и уже не понять, где лицевая сторона, а где изнаночная – как лента Мёбиуса, все меняется, переворачивается, высокое становится низким и наоборот, ткань обрабатывается с двух сторон, знамена полощутся на ветру. На той стороне, что была лицевой, благородной стороной листка, и перестала ею быть, обрывок диалога:

В этом было нечто тревожное, потому что, если эпизоды с 1-го по 13-й отсылали к реальным фактам, то с 14-го по 18-й все было выдумано. Более того, Райнер закончил эту жизнь, которую увидел трагической мелодрамой, как бульварный роман. Он писал так, будто жизнь эта более не существовала, он придумал для нее жестокий, постыдный, позорный конец, но умирал-то он, это был его конец, а не ее, потому что именно в это время его находили на лестничной площадке, одного, перед дверью собственной квартиры, совершенно пьяным, накачанным наркотиками и снотворными, в луже мочи и экскрементов, а он был на самой вершине своей славы. Что было в этих пяти эпизодах, с 14-го по 18-й, – мстительное пророчество или мастерство умелого сценариста? Скорее словесное мастерство вызова судьбе. Ингрид ускользнула от него, и он возвращал ее, вызывал, воссоздавал с помощью слов в этом скелете жизненной истории рядом со своим смертным одром. Трудно поверить, но, создав на бумаге эллиптическую картину жизни женщины, реальную и воображенную, той женщины, которую любил, он создал свой собственный портрет и, создав его, угас.

Как бы ни была интригующа эта запись, как бы ни смущала она душу, речь наверняка не шла об идее фильма. Как в самом деле делать фильм, снимать этот трагический конец, этот позор, постыдную смерть Ингрид, когда она была жива и здорова, очень даже жива, живее многих, когда она была полна жизненных сил, переполнена жизнью? В крайнем случае можно было снять пункты с 1-го по 13-й, но не с 14-го по 18-й. Об этом и речи не могло быть. Тогда что все это значило? Скорее предсказание несчастья, насылание порчи – колдуны для этого прокалывают иголками куклу. Райнер прокалывал пером бумагу.

Загадкой оставались несколько слов, особенно последние: смерть + улыбка, их соседство подчеркивалось знаком плюс, – четки печалей и ужасов заканчивались улыбкой!

В этом наброске сценария с еще большей очевидностью, чем жизнь Ингрид, проступала его собственная жизнь во всей ее тьме и отчаянии. Писать об Ингрид означало, что она – рядом. Еще за несколько дней до этого он хотел удержать ее, просил: «Останься!.. Останься!» – но Ингрид ушла, и тогда он, прежде чем исчезнуть, попытался завладеть ее следами, костяком ее жизни, заключить его в знаки, раз уж нет телесной формы, и это, конечно, было свидетельством любви. Жизнь эту он переделал на свой лад: сначала все черно, тяжело, потом – совсем мрак: поражения, болезнь, бегство, алкоголизм, удары судьбы, роковая любовь, плохие фильмы, смерть в канаве, – в общем, Лулу, «бездушная женщина», настоящий бульварный роман, но при этом весьма странные последние слова: «смерть + улыбка». Итак, он убивал ее, и ужасающим образом, можно сказать, подвергал насильственной смерти, конечно, не по-настоящему, но ему было прекрасно известно, что и она, и он мистически связаны с кино, она, например, отказалась даже от роли, в которой надо было стрелять в человека из револьвера, она этого не выносила, да и он никогда не заставил бы ее умирать перед камерой, и даже снимая «Торговца в разнос», где у нее была сцена с букетом цветов у могилы, не захотел руководить съемкой, оставил все оператору… а сам ушел.

Совпадения, осмос между тем, что является ролью, и тем, что называют реальностью, жизнью, действительно были удивительны. Список актеров, для которых роли оказались либо симптоматичны, либо послужили причиной того, что с ними в дальнейшем случилось, достаточно убедителен. Так Джейн Мансфилд, по прозванию Бюст, погибла в машине, когда ей отрезало голову крылом грузовика, мчавшегося навстречу. Роли часто высасывают жизнь из тех, кто их исполняет. И более того, если это написано перед роковым моментом в жизни, текст приобретает волнующее звучание завещания, пророчества, что предвещает ужасные несчастья.

Казалось ли ему, что эта смерть на бумаге станет таковой по исполнительному листу? Неужели он до такой степени верил в магию слов? Он уже дважды предлагал ей самоубийство вдвоем: один раз а-ля Клейст,[117] что было весьма модно в начале XIX века, и второй – в Мюнхене, когда в последний раз просил: «Останься… Останься!» Она испугалась, не узнала голос, звучавший как-то странно: очень медленно, неестественно тихо,

Гейнрих фон Клейст уже предложил однажды другой женщине подобное путешествие, Райнер же повторил это предложение дважды, и предлагал его одной и той же женщине: один раз в Париже, на улице Корто близ Сак-ре-Кёр, другой – в Германии. Но, не преуспев в своем мероприятии, как Генрих с Генриеттой, он, кажется, решил лишить ее жизни на бумаге, в то время как сам уходил из нее по-настоящему, в своей собственной постели. Значит, с пункта 14-го по 18-й он попросту, примитивным, воображаемым способом реализовывал свое желание: пусть она пройдет той же трагической дорогой, какой прошел он, и умрет, как он, не переживет его, несмотря на то что он так ее любил, именно потому что он так ее любил. Разве не он нашел у Оскара Уайльда то стихотворение и вложил ее в уста Жанне Моро, которая играла содержательницу борделя в «Квереле», его последнем фильме?

Он чувствовал себя, как следопыт, как вампир над своей жертвой, над останками того, кто столь великодушно растрачивал себя, кто не скупился ни на работу, ни на любовь, кто выставлял себя на всеобщее обозрение… «Зачем мне нужно доискиваться, анализировать, искать смысл в этом сценарии жизни, который на самом деле просто зашифрованная песня любви, которую поет великодушный влюбленный, поет человек, безумно любивший женщину, – надо только суметь прочесть эту песню. Во что я вмешиваюсь? Это касается только его и ее. Я похож на старого маньяка, забывшего над рукописью обо всем на свете, он хочет расшифровать знаки, оставленные человеком, который любил, был несчастен и умер. Я бьюсь над тем, что не принадлежит мне, над вещами, словами, которые принадлежали ему, были его продолжением, сохранили его дух, хрупкую душу, эмульсию жизни.

Этот листок, это больше, чем табу, это то же самое, что дотрагиваться до тела, я роюсь в его душе, воплотившейся в этом тексте, препарирую ее, эту поэму, написанную для нее, зашифрованную в виде сценария, черную поэму, заклинание, вербальное обладание. Я как лорд Кернован, который завладел в усыпальнице священными останками египетских владык и сразу после этого умер загадочной смертью. Проклятие!.. Что бы то ни было: обрывки фраз, останки, подобранные с земли, отбросы, годные разве что для канализации, – во всем этом остается некая священная ипостась, а я отважился подвергать их анализу, тащить в лабораторию, выяснять, что там за пятна, что же скрывается в волокнах бумажного листка. Героин? Кокаин? Да он, кажется, в 90 % десятидолларовых и пятидесятидолларовых бумажек, находящихся в обращении в больших городах Соединенных Штатов. А я подвергну этот листок рентгеновскому излучению, сделаю томограмму, пропущу через химические растворы, сделаю анализ на содержание углерода 14, заставлю его заговорить… «И вы, значит, слушаете, наблюдаете, вы этим занимаетесь, да?» – так давным-давно определила меня девушка на яхте в Каннах».

Но уже через мгновение он прочел в этих строчках, за ними, просьбу не оставлять их без внимания, предложение откомментировать их, даже развить – почему бы и нет? – вышить жизнь этой женщины, певицы, актрисы, прошедшую между Германией и Парижем во второй половине XX века по этим эпизодам, как по канве.

Можно было действительно решить, что этот набросок, краткий план жизни, найденный на полу, просил продолжения, требовал, чтобы за него взялся другой человек, точно так же, как это было в жизни этой женщины: Шарль в каком-то смысле сменил Райнера. Все, что пишется, не более чем одна большая книга, в которой каждый представляет собой одну главу, и можно рассматривать каждый пункт на этом клочке бумаги как приглашение к дальнейшему рассказу, попытку воспеть эту женщину с нюансировкой темной стороны ее жизни, что, впрочем, не так легко, учитывая склонность Шарля все драматизировать. И стоило ему в очередной раз задуматься над этими обрывками фраз, написанными вроде бы без очевидной цели, как он начинал слышать в них настойчивую необходимость, они требовали действия, ответа, как загписка, извлеченная из бутылки, брошенной в море: это было завещание, заклинание или мечта, поэма и, учитывая обстоятельства, – пробирное клеймо, отпечаток истины, даже в «неверных» пунктах. «Я так и вижу Райнера: он лежит на кровати на животе, руки свешиваются до пола, из одной выпадает листок… А все, что смогу написать я, как бы точно и верно ни было, будет выглядеть по сравнению с этим листком бесплатным упражнением, этакой литературной игрой, красивыми фразами. А на этом клочке бумаги, даже пункты с 14-го по 18-й, при всем том, что они придуманы, звучат как наваждение, при всей их неполноте и фрагментарности, они правдивее, чем вся литература. А от меня можно ждать разве что стилистической акробатики – так цирковая собачка печатает на машинке, – приблизительных оценок и красивых фраз, более или менее напыщенных, пустых и необязательных медитаций… Чего будут мне стоить слова, будь они даже очень талантливы и блистательны? Он же бросал ей вызов, он с этой жалкой бумажонкой был более живым, потому что вызывал эту женщину, звал ее, проклинал за то, что ее не было рядом с ним, потом накладывал с помощью слов магические заклятия, призывал на ее голову мрачную кончину… В этом клочке бумаги было что-то неопровержимое, как вещественное доказательство, это было просто свидетельство страсти, которую испытывал человек в последнее мгновение своей жизни, когда перестаешь или почти перестаешь лгать и когда даже если бредишь, то бредишь по-настоящему. По сравнению с этим жалким, в пятнах, клочком бумаги – смятой страницей бывшего сценария, валявшейся на полу, биография, которую я попытаюсь написать, будет выглядеть простым обманом.

Я уже вижу ее: набрана на «Макинтоше» 14-м кеглем, как сценарий большого коммерческого фильма, что на лицевой стороне страницы, потом отпечатана компанией «Фирмин-Дидо» на машинах типа «Кемерун», теперь она стала книгой – издана у Галлимара, в переплете, лежит высокими аккуратными стопками в книжных магазинах, на каждой – лента из блестящей красной бумаги, как колье, потом ее перекачают на сайт Интернета, и она станет существовать в виде безличных, подвергнутых антисептической обработке значков. Но рядом с этим жеваным клочком бумаги все эти ухищрения ничто.

Что будут значить все мои слова рядом с умершим и его восемнадцатью строчками на ту же тему, о той же женщине, рядом с тем, кого больше нет, и кто так любил ее? Я только и умею, что суетиться вокруг святынь, вокруг того, что было дорого умершему, драгоценного пергамента, заключать сделки, почти обирать труп, заставлять его говорить, двигаться, его и всех остальных. Оживлять слова – мрачное упражнение чревовещателя или кукловода, при этом я буду думать, что кукловод – я, хотя окажусь лишь жалкой марионеткой, писцом, который двигает рукой, водит им под диктовку, хлыщом и диле-тантствущим снобом, питающим привязанность к знаменитостям,

Нет, только ее пение, пение, а не жизнь, слова, что обретают свою завершенность в мелодии, не потеряются рядом с этим листком, повествующим о ее жизни, который валялся у ножки кровати. Только оно может ответить этому осужденному, что записал ее жизнь в знаках на нечистом, отрывочном языке желания и мечты, непонятном и ускользающем».

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |