"Рисунки баталиста" - читать интересную книгу автора (Проханов Александр Андреевич)

Глава четвертая

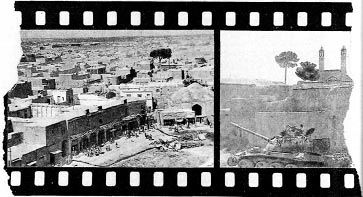

Серая, цвета золы, равнина, в рубцах гусениц и колес. Свист лопастей. Из едкого облака пыли взмывает боевой вертолет, косо уходит к горам. Зеленые фургоны связистов. Солдаты поднимают штыри, перекрестья антенн. Батареи самоходных гаубиц направили к горизонту стволы. Бульдозер рванул ножом грунт, сдвинул в сторону. В рытвину, в капонир, вползает медленный танк. Под тентом – штаб. Карты, звонки телефонов. Командир в полевой блеклой форме припадает к рогатой, обращенной вдаль стереотрубе. И там, вдали, туманный, желто-зеленый, окутанный дыханием жилищ, дымом очагов и жаровен, испарением садов и арыков, – Герат. Живой, шевелящийся, под куполом бледных, стеклянно-синих небес.

Веретенов, прилетевший в штаб, двигался среди скопления техники, шумных, потных людей. Присаживался на ящики боеприпасов, на железную штангу, на горячую сталь. Раскрывал альбом. Беглыми, быстрыми штрихами рисовал. Торопился уловить ускользающий моментальный образ – лица, машины, ландшафт. Двигались транспортеры по трассе, сворачивали на грунт, взметая до солнца пыль. Расчеты самоходных гаубиц снимали с установок брезент. Артиллеристы толкали миномет, вдавливали в землю станину.

Веретенов устроился на колкой теплой земле, держа на коленях альбом. Рисовал солдат, склонившихся над огромной кастрюлей. Они чистили картошку. Их стриженые головы, блестящие белки, опаленные солнцем лица волновали его. И алюминиевый отсвет кастрюли, и граненый борт транспортера, на котором пальцем было написано: «Надя».

Солдаты поначалу смущались его, но потом привыкли, забыли о нем. Брали грязную картошку из ящика, срезали с нее завиток, кидали очищенный клубень в кастрюлю.

Он рисовал и слушал их разговоры. Солдатские голоса невидимой фонограммой входили в его карандашный рисунок.

– Слышь, Литвинов, ты картошку когда-нибудь чистил? Смотри, что делаешь – полкартошки срезаешь! Ты вообще-то какому-нибудь путному делу обучен?

– Обучен. На фортепьяно играю. Мои пальцы, если хочешь знать, почти все октавы берут. Учитель музыки говорил, у меня рука, как у Рихтера!

– Оно и видно! Полкартошки срезаешь!

– Да ладно, научится! Тонны две очистит и научится! А вообще-то, парни, домашней картошечки охота! С огурчиком соленым, с зеленым лучком, с подсолнечным маслицем! Объедение! Витек, ты какую больше любишь – вареную или жареную?

– Печеную. Мы в походы ходили, всегда картошку брали. Костер разведем, углей накопим – и в жар картошку! На ней кожура еще горит, с пеплом, с дымом. Зубы обжигаешь, а ешь! Тут такой никогда не испечь. Дров-то нету! Углей не нажечь. На солярке такой не сготовишь.

– Рогов хорошо картошку на солярке готовил. Как-то умел. Что-то в нее накрошит, чего-то нальет, на баночку с соляркой поставит – и готово. Вкусная выходила!

– Рогов-то теперь на костылях за картошкой ползает! Ему бы, Рогову, чуть левее ступить, а он прямо скакнул!.. Ну ты, Рихтер, что ты картошку портишь!

Веретенов закончил рисунок, беглый, полунамек, как и все предыдущие на начальных страницах альбомов. Они были первыми пробами. Первым усилием понять. В таких усилиях, в моментальных, незавершенных попытках улавливалось драгоценное знание, грозная формула жизни. Той, что таилась в жарком тумане города, в дымящей колонне машин, в загорелых солдатских лицах. Это знание обнаружится позже, в Москве, когда станет писать картину. В ней эти крохи, эти выхваченные моментальные пробы сольются в образ. Из множества лиц возникнет одно лицо. Из случайных ошибок и промахов возникнет непреложное знание. Боли. Вины. Войны.

Так думал Веретенов, неся за тесемки альбом, минуя транспортеры и гаубицы, потных, перепачканных смазкой людей. Знал: сын где-то рядом, за мглистой завесой, куда ушли колонны машин. Там подразделения вышли в степь, преграждая подходы к городу, отрезая его от перевалов, ведущих к границе, от басмаческих, из Ирана идущих отрядов.

|

Впереди на земле что-то забелело, похожее на округлый седой валун. Приблизился: голый верблюжий череп темнел глазницами, белел плотно вставленными эмалевыми зубами. Невинный, незыблемый, был под стать этой жаркой сухой степи. В нем была незыблемость мира, нерасчлененность живого и мертвого, подвижного и застывшего. Он был создан из этой степи, из окрестных гор, из их известняков и глины. Был как камень, скатившийся с дальних отрогов. Не изменил своим падением степь. Был вместилищем звериной жизни, перемещался по горным ущельям, по окрестным дорогам и тропам, пока снова не стал камнем. Здесь, на этой пепельной серой равнине, он казался необходимым.

Веретенов осторожно, двумя руками, поднял череп. Костяной свод спасал от солнца малый лоскут земли, на котором сновали муравьи. Жар тотчас же опалил насекомых, и они, обожженные, кинулись спасаться под землю.

Он держал череп, тяжелый, теплый, любуясь его совершенством. Медленно приблизил глаза к пустым верблюжьим глазницам. Сквозь глазницу в череп вливался свет. Гулял в завитках и извилинах, разлагался на тонкие, едва уловимые спектры. Внутренность черепа была разноцветной, как раковина.

Веретенов держал на весу тяжелую кость. Смотрел сквозь нее, словно в прибор, наводил на туманные горы, на бледное небо с одинокой трепещущей птицей, на далекий город. И череп приближал, укрупнял даль, будто в него были вставлены линзы. На горах различались откосы, нависшие камни, протоптанные козами тропы. У птицы в небе были видны рыжеватые перья, прижатые к брюху лапы – два когтистых комка, – крючковатый нацеленный клюв.

А город вдруг открыл свои минареты, лазурь куполов, бесчисленные глинобитные стены.

Веретенов прижался к черепу ухом, к тому месту, где в кость уходила скважина, исчезнувшее верблюжье ухо. И череп загудел, как мембрана. Гулкий резонатор вошел в сочетание с чуть слышными гулами мира. С шумом поднебесного ветра. С падением камня в горах. С журчанием подземных вод. С легким скоком степной лисицы. С заунывной бессловесной песней, льющейся из чьей-то груди. Он слушал звучание мира, наделенный чутким звериным слухом.

Голова у него слегка кружилась. Ему казалось, он теряет свои очертания, свое имя и сущность. Становится зверем, камнем, тропой, заунывной песней, азиатским туманным городом. Он растворялся, лишался своей отдельной, исполненной мук и сомнений личности. Становился всем. Больше не надо было собирать по крохам распыленное в мире знание, отнимать его у явлений и лиц, переносить в свою душу. Он был всем, и знание было в нем. Было им самим. Его жизнь, растворенная в жизни мира, и была этим знанием и истиной.

Он стоял, прижимая череп к груди, чувствуя тихие, перетекавшие в него силы.

Очнулся от грома и скрежета. Искрясь гусеницами, наматывая на катки клубящуюся пыль, катил танк. Качал пушкой, выбрасывал за корму жирную гарь, сотрясал вибрацией землю. Крутанул гусеницами, косо сдирая покров. Брызнул колючим песком. Изменил направление и пошел, скрипя и чавкая сталью, неся за собою факел пыли.

Веретенов проследил за его удалением. Осторожно положил череп на место, накрыв им муравьев. Зашагал к штабу.

Под тентом, у стола с телефонами, перед развернутой картой стояли командир, Кадацкий и затянутый в маскхалат, с танковым шлемом в руках начальник штаба. Поодаль изгибающейся неровной колонной застыли боевые машины. Заостренные, с обрубленной кормой, плоскими башнями, пушками. Из люков, из железных нагретых недр выглядывали головы механиков-водителей и стрелков, одинаково круглые от ребристых шлемов и касок. Настороженно и чутко смотрели на командиров, совещавшихся под брезентовым тентом.

Веретенов раскрыл альбом, примостился на табурете, быстро фиксируя еще один фрагмент переменной, развернутой в степи панорамы. Офицеров штаба, хватающих телефонные трубки, многоголосо и яростно рассылавших команды артиллерии, мотострелкам. Застывшие боевые машины, готовые сорваться, вонзиться заостренной броней в далекие каменистые кручи, надкалывая их и круша. И этих троих, наклонившихся к карте.

– Давайте, Валентин Денисович, еще раз сверим маршруты, – говорил командир. – Кишлаки… Ориентир первый… Ориентир второй… Есть? Далее… Перевал Рабати, урочище Ахрам, вдоль сухого русла… Все точно?.. Здесь, у кишлака, встретитесь с отрядом Момохада. От него приходили посланцы. Возьмите их на броню. Они вам покажут тропы, покажут колодцы. Понятно?

– Так точно! – Начштаба, сосредоточенный, литой, покручивал тугие усики, вглядывался в карту, желто-зеленую, как его маскхалат. Красной ломаной линией в направлении к иранской границе был проложен маршрут.

– Завтра подбросим к вам вертолетную пару, – продолжал командир. – К вам подлетит начальник разведки. Доложите ему обстановку, получите уточнения. По данным людей Момохада, в районе Ахрам возможны мины. У них там подорвалась отара. Поэтому, где можно, избегайте дорог и троп, идите по целине. Берегите людей, берегите машины, берегите себя, Валентин Денисович. Рубаните Кари-Ягдаста! Сломайте ему хребтину! Нам здесь полегче будет! Понятно?

– Так точно! – Начальник штаба кивнул. Веретенов ловил выражение его стиснутых губ, прорезанного морщинами лба, твердого, из нескольких граней, подбородка. Не узнавал в нем вчерашнего добродушно-легкомысленного офицера, позирующего перед фотокамерой. Там, в гарнизоне, под цветущим кустом, он хотел казаться веселым, чтоб таким его увидели дома. Здесь, перед картой с маршрутом, он был напряжен и резок.

– Уж вы постарайтесь, Валентин Денисович! – сказал командир. – Не дайте душманам прорваться. Триста душманов и оружие – большое дело, если задержите.

– Перехватим! – сказал начштаба.

Веретенов торопился закончить рисунок. Стремился уловить вот-вот готовые исчезнуть мгновения. Знал: он присутствует при начале грозного действа, продолжением которого будет бой, чья-нибудь гибель, страдание. Торопясь завершить работу, он хотел спасти от беды сидящих в машине солдат. Того горбоносого, в танковом шлеме кавказца. Того азиата-стрелка, свесившего на броню ноги. Стоявшего в люке механика-водителя – он снял свой шлем, поглаживал золотистый чуб. Начальника штаба, кусавшего шелковистые усики. Рисовал и верил, что своим рисунком одевает их незримой броней, невидимой нерукотворной защитой.

«И Петю!.. И Петю!..»

– Желаю удачи, Валентин Денисович! – командир пожал начальнику штаба руку.

– Спасибо!

– До встречи, Валентин Денисович! – И Кадацкий пожал ему руку. – Все будет у вас нормально!

– Конечно, Андрей Поликарпович!

Начштаба нахлобучил танковый шлем. Вскочил на броню. Солдат подал ему автомат. Колонна дрогнула, разом взревела. Выбросила по всей длине синий курчавый дым. Головная машина пошла, следом другая. В лязге, звоне начали удаляться, утончаться, превращаясь в тонкую дратву, продернутую сквозь степь – в горы, в небо.

Веретенов спрятал рисунок. Смотрел, как тает пыль от колонны.

Он продолжал рисовать, медленно передвигаясь по сухой колючей степи, наполненной оружием, моторами, работающими без устали людьми. Что-то строилось, сооружалось в этой степи, воплощался какой-то замысел, какой-то грозный, ускользающий от понимания чертеж. Согласно этому замыслу двигалась вдалеке колонна пылящих боевых машин. Кружились в вышине вертолеты, накрывая степь шатром дребезжащего звука. Солдат кривым ломиком вскрывал зеленый ящик, обнажая желтые, сальные ряды крупнокалиберных пулеметных патронов. Где-то рядом, у фургона с санитарным крестом, натягивали брезентовую палатку. В сумраке блестел стерильно-белый операционный стол, и над ним, еще пустым, склонился знакомый хирург, с кем вчера летел в самолете, кто мечтал о гератском стекле. И Герат вдали колыхался, как тусклый мираж.

Веретенов кружил среди боевых машин, походных кухонь, тягачей, спешащих в разные стороны солдат. Пытался понять этот смысл. Прочесть начертанный гусеницами чертеж. Не умел, не понимал до конца. Его альбомные рисунки были точечными, наугад, прикосновениями к неизвестному целому, ускользавшему от его понимания.

Привлеченные запахом пота, варевом кухонь, скоплением человеческих тел, летели жуки. Жужжали, вычерчивали стеклянно-черные дуги, пикировали, ударялись с сухим твердым стуком о броню, о тела солдат. Падали на землю, вбирая сетчатые слюдяные крылья, затягивая их под хитин. Бежали, толстолапые, крепкоголовые, выставив вперед маленькие твердые рыльца. Солдаты наступали на них, с хрустом давили, сбивали с себя, а жуки слепо и упорно летели, смешиваясь с людьми и машинами, занимали свое место на этой равнине среди людей и взрывчатки.

|

Веретенов пугался этого стремления природы. Будто вся биосфера была сотрясена, сдвинута с вечных основ, вовлечена в жестокую, затеянную человеком работу. Смысл этой работы был скрыт от его невоенного разума. Но он был с ней связан не разумом. Среди этой работы, среди гари и пыли, душного ветра, пронизанного звуком винтов, был его сын. Действовал где-то рядом, в военной колонне. И это знание о сыне, тяготение к нему делало Веретенова участником всеобщего дела. То ли виновником. То ли радетелем.

Жук с гудением, создавая вокруг себя тончайшее сверкание, облетел его голову, стукнулся в грудь и упал. Быстро пополз, одолевая ребристые, оставленные гусеницами вмятины. Испугался его, Веретенова, тени. Кинулся под танк, под застывшие клыки траков. Забился под них в расщелине среди стертого блестящего металла, готового лязгнуть, тяжко прохрустеть по земле. Веретенов смотрел на жука, на прижатый к металлу хитин, в котором пульсировала малая жизнь, не ведающая о нем, Веретенове.

Под тентом штаба он застал командира, обнимавшего высокого худого афганца с двумя скрещенными на погонах мечами. Они улыбались, что-то говорили друг другу. Посредником им служил светловолосый лейтенант-переводчик. Тут же стоял Кадацкий. Беседовал с низкорослым черноусым афганцем, чья голова была обмотана складчатой черной чалмой, а поверх пиджака висел автомат. Еще два афганца, в летных костюмах, в фуражках с высокими тульями, стояли поодаль. Один улыбнулся Веретенову белозубо и ярко. Другой молча пожал руку, остался сдержанным, хмурым. Его лицо, гладко выбритое, казалось отлитым из темного сплава. В стороне, на солнцепеке, стояли два вертолета афганцев.

– Это полковник Салех, – Кадацкий пояснил Веретенову, кивая на афганца с мечами. – С ним взаимодействуем. Его полки войдут в Герат, в Деванчу. Будут прочесывать окраину… А это, – он повернулся к афганцу в чалме, – это наш хороший друг Ахрам Хамид. Разведчик! Без него как без рук. Добывает о противнике бесценную информацию. Вы можете с ним побеседовать. Ахрам говорит по русски.

– Вам рисовать? Хотите что рисовать? – Веретенов в рукопожатии почувствовал крепость сухой длиннопалой ладони. Смотрел на лицо, казавшееся покрытым тончайшим хитином, в бесчисленных шрамах и метинах, будто кожа однажды вскипела и застыла, сохранив в себе рябь. – Горы рисовать? Степь? Верблюд? – улыбнулся афганец. – Верблюд там, кишлак! Можно делать красивый афганский верблюд!

– Хочу нарисовать виды Герата. Мечети Герата. В Москве я видел открытки с замечательными мечетями Герата. Надеюсь, их можно будет увидеть и нарисовать. – Веретенов желал сказать что-нибудь приятное афганцу, ответить дружелюбием на дружелюбный взгляд его фиолетовых глаз, улыбавшихся смуглых губ. – Я наслышан о мусульманских святынях Герата.

– Москва хорошо. Я люблю Москва. Лужники! Большой театр! Кремль! Я училься. Институт кончаль. Разведка на газ, на нефть. Думал, приеду Герат, стану газ, нефть искать. Ищу не газ, не нефть. Враг ищу. Совсем другая разведка! – Он смеялся, шевелил черными тугими усами. Белели свежие молодые зубы. И, глядя на его черную, с распущенными хвостами чалму, на маленький, прижатый к бедру автомат, было странно представлять его в Лужниках, у кремлевских башен, у колонн Большого театра.

– В самом деле, мне бы очень хотелось попасть в Герат, – сказал Веретенов. – Да не знаю, попаду или нет.

– Операция будет, рисовать не будет. Стрелять будет, в танк сидеть будет, рисовать не будет, – сказал Ахрам. – Герат сейчас ехать надо. Сейчас рисовать надо. Сейчас тихо, не стреляют. Сейчас еду Герат. Можно ехать со мной!

… Веретенов вглядывался в далекий, неразличимо-туманный город, манивший загадочной, дышащей в раскаленное небо жизнью. И страстно захотелось в нем оказаться. Увидеть его небывалую азиатскую пластику, его небывалый азиатский цвет. Ощутить его дух, его неповторимый лик.

– Возьмите меня с собой! – попросил Веретенов. – Покажите Герат!

– Едем! – Ахрам кивнул на стоящую за КП легковую машину. – Сейчас едем. Вечером здесь обратно. Смотрим Герат!

– Опасно, Ахрам, опасно! – сказал Кадацкий. – Могут напасть. Душманы видят, что войска подошли. Зашевелились. Поедете, а в вас пальнут из винтовки. Или, чего доброго, из гранатомета ударят!

– Зачем пальнут? – смеялся Ахрам. – Деванча не пойдем. К душман не пойдем. В школы пойдем, в мечети пойдем, в райкомы пойдем. Там душман нет. Душман придет, мы ему это покажем! – и он похлопал по своему вороненому автомату. – Чалма одевать будем! Машине второй чалма есть! Мусульман будет! – Ахрам оглядывал голову Веретенова, мысленно примеряя на него чалму, приходя в восторг от его европейского вида в сочетании с мусульманской чалмой.

– Опасно! – не соглашался Кадацкий. – Надо у командира спросить!

Командир с афганским полковником рассматривали карту. Лейтенант-переводчик поочередно, то к одному, то к другому, поворачивал внимательное молодое лицо. Вертолетчики стояли поодаль, и Веретенов на расстоянии, по их осанкам, движениям чувствовал разницу их состояний. Угрюмую замкнутость одного. Искрящуюся радость другого. И эта разница беспокоила Веретенова.

– Рисовать надо! – Ахрам проследил его взгляд. – Два хороших человек! Хороший летчик! Хороший военный! Летают всегда! Воюют всегда! Душман их знает. Бумаги печатали, листовки. Их имя, их лицо. Их убей, их головы неси – деньги получай! Пять тысяч афгани! Все равно воюют, душман бьют!

– У них два очень разных лица, два очень разных портрета, – Веретенов смотрел на пилотов, на их пятнистые, с распластанными винтами машины, окруженные струящимся жаром. – Не похожи один на другого.

– Один большой горе. Другой большой радость. Один много больно, плохо. Другой много хорошо, весело. Надир Дост – хорошо! Сын родился! Долго сын не был. Дочь, дочь, дочь! Как быть? Аллах сын подавал! Очень много хорошо! Все время смейся! Дом Герат купил. Большой дом!.. Другой, Мухаммад Фаиз, – плохо! Очень горе, беда! Вот тут мне больно! – Ахрам стукнул себя в грудь, и лицо его сморщилось и стало похоже на несчастное лицо вертолетчика. – Семья потерял! Жена потерял! Мать, отец потерял! Три дети – всех потерял! Очень больно!

– Как потерял? Отчего? – Веретенов чувствовал, как контрастны два этих лица. Словно эмблемы двух разных сил, извечно действующих в мире. – Что случилось с Мухаммедом Фаизом?

– Отец Герат был большой человек. Хороший человек. Врач, доктор. Туран Исмаил, душман, пришел домой: «Пиши письмо сыну! Пусть вертолет уходит! Армия уходит! Идет ко мне воевать!» Отец ничего не сделал, не писал. Мухаммад Фаиз летает, воюет, горы, караваны бьет. Туран Исмаил ночью дом его пришел, всех забирал. Отец, мать, жена, дети. Взял себе плен. Сам письмо писал: «Твоя родной плен. Если вертолет не уйдешь, ко мне не придешь, всех убью! Вертолет ко мне сажай, отец, мать, дети себе забирай!» Мухаммад Фаиз письмо взял. Долго думал. Командиру дал. Командир его отпускал: «Иди, не летай! Дети спасай!» Мухаммад Фаиз говорил: «Армия я пришел! Клятва дал! Не могу вертолет бросать. Буду караван бить». Летал, бил караван. Туран Исмаил его отец убил, мать убил, жена убил, всех дети убил. Принес, перед домом бросал. Такой горе! Такой беда! Такой смерть!

Веретенов думал с тоской: здесь, в этом азиатском городе, действовали истребляющие друг друга извечные силы. И он, художник, должен их понять и увидеть. Прочесть на каждом камне, на каждом встречном лице.

Командир простился с полковником Салехом. Тот вместе с пилотами зашагал к вертолетам. Кадацкий сообщил командиру о желании Веретенова поехать в Герат.

– Я думаю, это вполне допустимо, – сказал Веретенов. – Ахрам мне покажет город. Я порисую, и мы скоро вернемся. Ведь в самом деле, неизвестно, как сложится обстановка завтра. Смогу ли я увидеть мечети.

– Не знаю, – командир колебался. – Есть немалая доля риска. В городе неспокойно.

– Будет спокойно, нормально, – сказал Ахрам. – Со мной спокойно, нормально. Райком спокойно. Мой дом спокойно. Час, два, три – и обратно! Надо Герат смотреть!

– Не возражаю, – сказал командир. – Андрей Поликарпович, пошлите с ним Коногонова, – он кивнул на переводчика-лейтенанта. – Коногонов, поедешь с художником. Поможешь объясниться. А если что, поможешь в другом! – и командир слегка подтолкнул ствол автомата, висящего на плече переводчика.

– Есть! – сказал лейтенант. – Есть помочь, если что!

Они пошли к легковой машине. Ахрам извлек из багажника белоснежную пышную чалму. Водрузил ее на голову Веретенова. Усмехаясь, не зная, как относиться к этому маскараду, Веретенов уселся рядом с разведчиком. Лейтенант осторожно пронес в машину свой автомат. И они покатили. Когда выезжали на трассу, над ними низко, в треске винтов прошли два вертолета, одинаковые, пятнистые. И Веретенов гадал, в котором из них летчик, родивший сына, а в котором – потерявший детей.

Они быстро мчались по пустому шоссе, обсаженному соснами. Степь за обочинами утратила пепельный цвет. Умягчилась, брызнула зеленью. Они вдруг оказались в другой природе, в другом, влажном, климате. И река сочно сверкнула, заструилась протоками, мелкой солнечной рябью, колыханьем прибрежных кустов.

– Гератский мост, – сказал лейтенант. – Раз двадцать на него нападали. В прошлом месяце нас здесь обстреляли. Вон из тех кустов!

Скользнули на бетонный мост. Солдаты в окопе повернули под касками лица. Проследили машину стволом пулемета. Спрятав корму в кусты, стоял транспортер. Веретенов жалел, что слишком быстро промчались. Не сделал набросок: мост, река, укрывшиеся в окопе солдаты.

Вдоль дороги протянулась глиняная корявая изгородь, за которой ярко зеленело поле. Изгородь превратилась в глинобитную высокую стену, над которой возвышался растрескавшийся купол, словно затвердевший пузырь. Из него сочился голубоватый дымок. Перед домом стоял человек в складчатой тяжелой накидке, бородатый, в чалме. Веретенов восхитился живописностью азиатского дома, живописностью одеяния, чалмы. И опять все исчезло, не попало в альбом.

– Сейчас маленький остановка делай! Две-три минуты. Надо людей говорить. Лючше охранять. Лючше винтовка держать. – Ахрам провел машину сквозь какие-то навесы и склады. Свернул к воротам, над которыми краснела надпись и бежали белые язычки афганской вязи. Два вооруженных охранника выглянули навстречу машине, навели, не снимая с ремней, стволы винтовок.

– Я был здесь у них в Сельхозтехнике, – сказал лейтенант. – Недавно мы им сюда колонну комбайнов пригнали. От самого Союза вели. Теперь они сами здесь охраняют машины. Их добро, пусть и охраняют!

На солнце в ряд стояли «Нивы». Красные, лакированные, блестели стеклом кабин, фарами, выставили перепончатые хрупкие мотовила. Перед ними на земле был расстелен старый ковер. На нем вокруг большого медного чайника сидели люди в повязках, тюбетейках. Держали в щепотках маленькие, окутанные паром пиалы. Рядом лежали винтовки…

Веретенов, смущаясь своей чалмы, стянул ее потихоньку, уложил на сиденье. Извлек карандаш и альбом.

Ахрам с двумя высокими худыми охранниками о чем-то говорил в стороне. Показывал на ворота, на комбайны, вычерчивал в воздухе линии. Охранники кивали, прижимали ладони к груди. Седые, лишенные воронения винтовки вспыхивали белыми молниями.

Веретенов быстро, дорожа секундами, делал набросок. Цветными карандашами рисовал крутобокие машины, разноцветный ковер, медлительных, распивающих чай азиатов. Лейтенант с интересом из-за спины Веретенова наблюдал рождавшийся рисунок.

Один из сидевших поднялся, подошел. Поклонился, прижимая к поношенному пиджаку ладонь. Заговорил звучно, чуть в нос. Веретенов, не понимая, растерянно улыбался.

– Он приглашает нас, – перевел лейтенант. – Приглашает попить с ними чаю. Говорит, сейчас принесут горячий хлеб и они рады будут разделить его с ним.

– Поблагодарите его, – сказал Веретенов. – Мы ведь сейчас уедем. А я хочу закончить рисунок. Очень нравится мне эта трапеза на ковре!

Лейтенант перевел. Его голос, утратив знакомые русские интонации, наполнился другим звучанием, гулким рокотом.

– Он говорит, – продолжал лейтенант, – Туран Исмаил хочет напасть на них. Хочет сжечь комбайны. Чтоб комбайны не дошли в кишлаки. Говорит, через несколько дней в Герате будет праздник, демонстрация, годовщина революции. Они поведут комбайны через город вместе с демонстрацией. Он сам сядет за руль и поведет комбайн назло врагам.

Веретенов работал, кроша карандаши. Красный – комбайны. Синий и желтый – ковер. Черный – винтовки… Народ, населявший страну, был не един. Был рассечен. Убивал друг друга. И сын, Петрусь, и этот лейтенант, и он сам, Веретенов, участвовали в этой драме убивавшего друг друга народа.

|

Они въехали в город. И словно стали частью огромной шумной карусели, взлохмаченно-пестрой, мелькающей. Улицы, накаленные, в золотистой пыли, в голубоватой машинной гари, полны народа. Черные и седые бороды. Сверкающие белки. Развевающиеся одежды. Маленькие, усыпанные блестками мотоколяски, похожие на резные шкатулки, трещали, звенели, выруливали. Ослики с бубенцами бежали, трясли на себе наездников, закутанных в ворохи просторных тканей. Торговали, спорили, тащили на спинах кули. Толкали перед собой двуколки с грудами овощей и фруктов. Проносили коромысла с медными чашами, полными орехов и пряностей. Стояли перед дымящимися жаровнями, обмахивая их опахалами, раздувая бледные угли, вращая гроздья кипящего мяса. Дуканы, один к одному, казались балаганами, в которых совершалось легкомысленное пестрое действо. Что-то вспыхивало, светилось, звенело. И весь азиатский огромный город напоминал клубящееся непрерывное празднество. Кого-то славил, кому-то возносил свои дымы, приносил дары. Таким показался Герат Веретенову.

Они подкатили к зданию, окруженному изгородью, с вооруженным часовым у дверей.

– Колледж! – сказал Ахрам. – Школа! Учится мальчики, девочки. Их папа, мама убит враги. Их папа, мама герои!

Директор колледжа, молодой, черноглазый, приветствовал их. Повел по школе, показывая классы. Лейтенант переводил его слова, а Веретенов смотрел на класс, уставленный партами, за которыми сидели дети, черноволосые, черноглазые, сосредоточенные и старательные. Они делали из яркой бумаги цветы. Вырезали, клеили, крепили нитками к прутикам. Складывали в шуршащий ворох, в рукодельный, огромный букет. Красные розы, гвоздики.

– Они готовятся к демонстрации, – переводил лейтенант. – Пройдут вместе с колоннами взрослых. Враги прислали в школу письмо. Грозили напасть и убить детей, как убили родителей. Чтобы семя дьявола не проросло в Герате – так говорилось в письме. Учителя пришли к школьникам и прочли письмо. Сказали, что на время всем надо уехать из Герата, иначе может случиться беда. Но дети отказались уехать. Они решили остаться и выйти на демонстрацию. Каждый понесет плакатик с именами убитых родителей и цветы…

Директор и Ахрам ушли, оставив Веретенова в классе, и он, примостившись с альбомом на парте, рисовал близкое смуглое девичье лицо, быстрые руки, скручивающие из бумаги цветок. Думал: в мятежных кишлаках и аулах другие дети, убитых в боях муджахедов, играют в цветные лоскутья.

Потом они кружили по городу. Ахрам оставлял их в машине, ненадолго исчезал в дверях и калитках. Оттуда провожали его обратно молчаливые неторопливые люди, одни в азиатском облачении – в чалмах и накидках, другие – в европейских одеждах. Их неслышные разговоры, прощальные у калиток поклоны были связаны с невидимой, наводнявшей Герат тревогой. Эту тревогу чувствовал и ловил Веретенов сквозь слепящую экзотику южного жаркого города.

Они миновали базар, выталкивающий из себя возбужденную густую толпу. Купольное здание бани с сочащимся мыльным арыком. Въехали в ворота каменной крепости, оставляя за спиной гвалт и мелькание. Очутились в тишине солнечных прокаленных стен, среди усыпанных белым прахом развалин, над которыми стекленело бледное небо и круглилась зубчатая башня с чересполосицей света и тени. Веретенову, едва он вошел, захотелось на эту высоту, в поднебесье. Там поставить этюдник и не спеша, одному, на солнцепеке, долго и сладостно рисовать разбегающийся город, и зеленые влажные дали, и синие горы.

Мимо прошли два афганца с носилками. В носилках желтел песок и торчала лопата. Раздался легкий звякающий удар по камню. Еще и еще. Веретенов увидел в тени каменотеса, обкалывающего глыбу зубилом. Наверху в проеме стены два бородача в чалмах орудовали мастерками, обновляя кладку. И навстречу, складывая и пряча в карман какой-то чертеж, кланяясь Ахраму, как знакомому, вышел молодой человек. Пожал всем руки.

– Наш человек, мастер, делай крепость! – представлял его Ахрам, подыскивая слова, не находя тех, что определили бы занятия подошедшего. – Крепость старый, плохой, больной! Он – лечит! Новый камень кладет, новый лестница делай, новый окна делай. Люди придут, хорошо! Люди смотрят, старый видят, хорошо! Музей будет! – так определял он профессию реставратора. Отвел его в сторону, что-то тихо ему втолковывал, указывая на ворота, на бойницы, на башню. Веретенов понимал, что речь между ними не о реставрации, а о чем-то ином, тревожном.

– Это их твердыня, Гератская крепость. Эхтиар Рудин, на фарси – Воля Веры, – сказал лейтенант. – Она не очень старая. Должно быть, восемнадцатый век, не раньше. Но, я слышал, она построена на остатках древней цитадели, чуть ли не времен Александра Македонского. Его полки приходили в Герат и построили крепость. Сейчас здесь ведутся раскопки, много интересных находок. Этого парня я знаю. Он окончил университет в Кабуле. Ему здесь тоже присылают угрозы. Грозят закопать живым в той самой яме, которую он отрыл в крепости. Здесь, как видите, заниматься древней историей так же опасно, как и новейшей!

– А вы, я вижу, неплохо знаете Герат! – Веретенов внимательно посмотрел на молодое обветренное лицо лейтенанта, которое вдруг показалось ему утонченным. – Вы здесь бывали уже?

– Бывал, конечно. А изучал его еще раньше. Я ведь историк. Специалист по исламу. В армию призвали на два года. А в общем-то я не военный…

– Вот оно что! – воскликнул Веретенов, глядя на автомат, на панаму, на всю худую, привыкшую к выправке фигуру лейтенанта. – Вот уж в самом-то деле, заниматься историей не совсем безопасное дело!

Ахрам и реставратор вернулись. Хозяин прощался, прижимал к груди руку. Под полой его незастегнутого, вольного пиджака Веретенов углядел пистолет.

Они завернули в райком, в невысокий оштукатуренный дом с просторным задним двором. Над соседними крышами курчавилась зелень, голубела кровля мечети. А во дворе шло строительство. Ловкие подвижные люди сбивали из досок каркасы, обтягивали тканью, оклеивали бумагой, раскрашивали. Несколько готовых громоздких макетов стояло на земле. Тут же маршировала дружина одетых в гражданское платье людей. Лязгали затворами, по команде кидались занимать оборону, просовывали стволы в узкие бойницы и щели.

Ахрам ушел в райком, а Веретенов устроился на старом ящике, продолжая торопливо делать свои наброски.

Двое в маленьких малиновых шапочках сплетали из прутьев и реек макет буровой установки. Словно плели корзину. Деревянная вышка, легкая и ажурная, стояла на пыльном дворе, а ее создатели, взмахивая руками, вращая туловищами, походили на двух бурильщиков. Их макет, наивный и хрупкий, демонстрировал будущую мощь нефтяной и газовой промышленности.

Тут же двое других, в чалмах, закатав рукава, оклеивали мокрой бумагой дощатый остов. Строили из папье-маше домну – символ будущего развития металлургии. А третий уже разводил в ведерке красную и белую краску. Был готов рисовать на бумаге огненную струю металла.

По соседству, гремя молотками, действуя пилой и рубанком, плотники в шароварах, в остроносых, на босу ногу чувяках сколачивали грузовик – первенец будущего автомобилестроения. Яростно кроили фанеру и доски.

У стены в тени дерева уже стояли созданные и раскрашенные изделия. Большая раскрытая книга с рисунками верблюда и самолета, с крупной афганской вязью – букварь, символизирующий реформу образования. Округлый картонный шприц с деревянной иглой, с черными начертанными рисками – символ народного здравоохранения.

Отряд с винтовками смыкался в ряды, маршировал, мчался занимать оборону. Под его охраной мастера в чалмах, тюбетейках создавали, из дерева и бумаги, будущее Афганистана – страны, где взрывались дома.

Веретенов рисовал островерхую главку мечети и острие буровой. Яростные в работе лица мастеров и яростные в беге, в чавканье затворов лица дружинников. Только что он был в крепости, где восстанавливалось из камня прошлое. А здесь, на этом дворе, создавалось бумажное будущее. И то и другое было непрочным и зыбким. Неужели страна, рассеченная надвое, будет вечно воевать, истощаться, покрываться кладбищами? Неужели мир невозможен, когда снова сойдутся, отложив винтовки, усядутся на цветные ковры, возьмут в свои руки, стертые о стволы автоматов, возьмут тонкозвучные дудки, маленькие звонкие бубны, и вместо кликов вражды и ненависти запоют свои древние песни. И войны не будет, и мир воцарится, и Петя вернется домой?

|

Он подумал об этом, и такое желание мира, блага, умягчения сердец испытал он, такую надежду и боль.

Ахрам вернулся. Они продолжали кружение по городу. Герат по-прежнему был похож на разноцветную скрипучую карусель, но теперь в этом ворохе цвета, в этом гаме, гульбе Веретенов чувствовал невидимую стальную пружину, готовую распрямиться и со свистом ударить. Среди обожженной глины, крашеного ветхого дерева, надтреснутых изразцов ему чудились блеск оружия, прищуренные цепляющиеся зрачки. Ахрам останавливался, покидал машину, и его исчезновения бьии связаны с этой скрученной, врезанной в город спиралью, с ее разящей притаившейся силой.

Ахрам исчез среди маленьких дымных строений. Веретенов и лейтенант заглянули в темный сарай. И там стеклодувы в закопченных прожженных фартуках, в замусоленных повязках окунали тростниковые дудки в котел с кипящим стеклом. Озарялись, обжигались, одевались в белое пламя. Выхватывали на конце своей дудки огненную липкую каплю, стекавшую, готовую сорваться звезду. Быстро, в ловких ладонях, крутили. Улавливали, дули в нее, выпучив черные, с яркими белками глаза. Капля росла, розовела, обретала вязкие удлиненные формы. Становилась сосудом, бутылью, пламенеющей, охваченной жаром вазой. Стеклодув отпускал ее, отрывал от тростниковой пуповины. Усталый, потный, откидывался на топчан, измученный, словно роженица. А его новорожденное стеклянное диво остывало и гасло. В стекле появлялись зелень и синева. Лазурный хрупкий сосуд стоял на грязном столе, и в его тончайшие стенки были вморожены серебряные пузырьки. Дыханье стеклодува, уловленное навсегда, оставалось в стеклянном сосуде.

Они остановились в парке, и пока Ахрам разговаривал с худым горбоносым садовником, опустившим к земле кетмень, Веретенов не рисовал, а любовался струящимися кронами кипарисов и тополей, желтыми пустыми дорожками, кустами, подстриженными в форме минаретов и стрельчатых арок, журчаньем солнечно-прозрачного водопада и маленькими изумрудными птахами, перелетавшими с тихим щебетом.

На краю парка цвел куст роз в крупных красных цветах, обрызганных водой. Так красив и свеж был этот куст, такое знойное сладкое благоухание исходило от него, столь созвучен он был этому синему южному небу, блестевшему вдалеке минарету, всему азиатскому городу, что Веретенов погрузил лицо в ароматную толщу цветов и листьев. Вдыхал, целовал влажные розы Герата.

У мечети, имя которой, как сказал лейтенант, Мачете Джуаме, или Пятницкая мечеть, Веретенов запрокинул голову, ослепленный стеклянным блеском нисходившей с неба стены. Синий воздух сгущался, принимал форму куполов, минаретов, льющихся сверху покровов. Казалось, поднебесный стеклодув выдул мечеть своим глубоким дыханием. В ее гулких недрах таился этот медленный выдох – молитвы, стихи из Корана.

– Я плохо знаю Восток. Да почти и не знаю! – говорил Веретенов лейтенанту, летая среди синевы и сверкания. – Но здесь, в Герате, не могу понять почему – мне хорошо! Мой глаз, мой слух, мое чувство пространства и цвета – всему хорошо! Отчего? Может, какой-нибудь мой давний предок был мусульманином? Или прошел с караваном путь от Астрахани до Бомбея? И это звучит во мне его память?

– Вы правы, – сказал лейтенант. – Нам свойственно это чувство Востока. Мы как бы узнаем его в себе. Носим его в себе. В этом нет ничего удивительного. Одна ветвь нашей истории идет на Восток. Мы и Восток неразделимы. У нас во многом общие судьбы. И в прошлом, и в будущем. Для меня смысл изучения восточной, мусульманской истории в том, чтобы обнаружить причины конфликтов и пути содружества. Научиться избегать первых и уповать на вторые. Знаете, когда я гляжу на храм Василия Блаженного, построенный в честь взятия мусульманской Казани, я не чувствую в нем меча карающего, а чувствую праздничную встречу двух культур, двух народов!

Веретенов посмотрел на лейтенанта, на его линялую, иссушенную ветром панаму, на автомат стволом вниз.

– Вы сказали, что вы историк. Должно быть, служба в армии нарушила ваши планы. Помешала работе.

– Видите ли, я пишу диссертацию. Как раз о современном исламе. Моя нынешняя военная профессия дает мне много наблюдений. Я коплю опыт. Через год, когда кончится армейская служба, я сниму эту панаму, верну автомат и сяду дописывать диссертацию. Когда-нибудь вернусь в Афганистан уже не в военной форме. Когда здесь перестанут стрелять. Тогда я проверю, насколько верны мои выводы. В чем я был прав, а в чем заблуждался.

– Дай вам бог! – сказал Веретенов. – Вам приходится добывать свои знания не в тиши кабинетов, а под выстрелами, под дулами винтовок.

– Да и у вас, как я понимаю, такой же удел! – ответил лейтенант, и лицо его с тонким носом, с нежным очертанием губ озарилось милой улыбкой.

Они миновали центральную часть города: торговые ряды, бензоколонку. Лавировали в круговерти тяжелых грузовиков и запряженных осликами повозок. Остановились на маленькой площади, окруженной лотками. От площади в глубь квартала уходила солнечная пустынная улица с глухими лепными стенами, с далекой, венчавшей проулок мечетью. Веретенов смотрел в это солнечное сухое пространство, и ему хотелось туда. Хотелось пройти по улице, почувствовать плечами тесное, теплое, гулкое пространство. Заглянуть в открытую дверцу, где дворик, женщины, дети, дышащая в стойле скотина. Он сделал несколько шагов. И был остановлен Ахрамом.

– Нельзя! Деванча! Враг! Стрелять может! Бить может! Нельзя!

И в ответ на его слова вдалеке на улице возник человек – в чалме, бородатый. Медленно вышел на солнце, вглядываясь в их остановившуюся машину. Так же медленно канул, будто растворился в стене.

Они вернулись в штаб под вечер, когда степь покраснела и стекла грузовиков и фургонов, плоскости и грани брони словно излучали вспышки красноватого света.

Кадацкий был рад их возвращению:

– Ну, наконец-то, Федор Антонович! Я уже собирался ехать за вами.

– Зачем ехать? – посмеивался Ахрам. – Будем здесь. Будем отдыхать. Завтра вместе кишлак пойдем. Полковник Салех пойдем. Люди Кари Ягдаст ловить. Бой будет! Рисовать будет! – Он показывал вдаль, где краснела тонкая черточка – череда кишлаков и предместий.

Веретенову было отведено ложе в фургоне. Перед сном, когда степь померкла и небо выбросило первую горстку звезд, он пробрался мимо притихших машин, мимо засыпавших солдат туда, где лежал череп верблюда. Разыскал его, осторожно поднял.

Кость была нагретой, хранила дневное тепло. Хранила весь померкший исчезнувший день. В костяном сосуде продолжали жить разноцветные зрелища города. Пестрые рынки, лазурные минареты. Пучеглазый стеклодув дул в раскаленную каплю. Куст алых роз был обрызган росой… Веретенов держал в руках свой прожитый день, упрятанный в верблюжий череп. Заглядывал в глазницы, поворачивал калейдоскоп.

Где-то рядом спали солдаты, те, кого ожидает наутро бой. Притаился под гусеницей танка жук. В теплой степи, среди блуждающих шорохов, был его сын, и такая нежность возникла к нему, такая с ним связь, такая вера, что им вместе будет еще хорошо, их минуют напасти!

Веретенов держал костяной череп степного скитальца. Просил о сохранении и бережении всякой жизни, населяющей эту степь, – человека, жука, звезды.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |