"Дом без ключа" - читать интересную книгу автора (Азаров Алексей Сергеевич, Кудрявцев...)

4. Ноябрь, 1942. Марсель, рю Жарден, 21

Все небо уже неделю будто налито свинцом, но дождей нет. Мейснер с утра надевает плащ, чтобы в середине дня снять его и таскать в портфеле. У него пониженное давление, и он чутко реагирует на погоду. Вчера пришлось израсходовать пятьдесят франков на врача — Мейснеру показалось, что сердце начинает пошаливать. Врач осмотрел его и ослушал, приложив ухо к мохнатой груди, и вместо рецепта посоветовал не злоупотреблять коньяком. Мейснер рассвирепел: он и раньше пил умеренно, а в Марселе не пропустил и рюмки. Француз, очевидно, угадал в нем по акценту немца и не упустил случая поиздеваться. Эта шуточка дорого ему обойдется: Мейснер пометил в блокноте адрес врача и сообщил его ребятам из казарм Дуан. Ребята обещали не забыть и пожаловались, что Марсель кишмя кишит красными. Даже супрефект полиции ненадежен и при попустительстве бездельника префекта делает все, что заблагорассудится. Казармы Дуан, где гестапо имеет филиал под вывеской группы комиссии по перемирию, буквально лихорадит из-за отсутствия контакта с местной полицией.

Мейснер и сам невысокого мнения о полиции и старается иметь дело с жандармерией, куда Гаузнер дал ему рекомендательное письмо с подписями своей и штандартенфюрера Рейнике. В этом письме ни слова не говорится о сути миссии Мейснера и только содержится просьба оказывать ему содействие, но жандармский полковник оказался догадлив и в своей готовности услужить превзошел все мыслимые пределы. Он даже выдал Мейснеру три номерных знака на машины, не спросив, кому и зачем они нужны. Теперь автобусы с пеленгаторами, пришедшие в октябре своим ходом из Парижа, ползают по улицам Марселя, не привлекая внимания. Сам Мейснер ездит в маленьком «пежо» с брезентовым верхом. «Пежо» юрок и быстр и обладает одним недостатком: прежний владелец окрасил его в желтый цвет, и машина, где бы она ни появилась, тут же становится объектом любознательности зевак.

В удостоверении Мейснера сказано, что он является уполномоченным комиссии по перемирию, и оно, словно «сезам», открывает любые волшебные двери. В казармах Дуан его снабдили талонами на бензин, и Мейснер разъезжает сколько требуется; в иные дни спидометр «пежо» наматывает до трехсот километров. Переговоры, которые Мейснер ведет с самыми различными людьми, требуют дипломатической гибкости и мобильности. Легче всего договариваться со старыми осведомителями политической полиции, чьи адреса даны все тем же предупредительным полковником. С ними Мейснер не церемонится, зная, что все дело в цене. Франков ему не жаль.

Операторы с автобусов живут в казарме, в служебном помещении группы. Мейснер одно время квартировал там же, пока обстоятельства не заставили его перебраться в частный пансион на рю Жарден. Собственно, Рейнике с самого начала предусмотрел такой вариант, и Мейснер жалеет, что воспользовался им только сейчас.

Они разработали план в Париже — в общих чертах, конечно, но уже тогда штандартенфюрер считал, что Мейснеру рано или поздно придется заинтересоваться пансионом мадам Бельфор. Так же думал и Гаузнер, копавшийся в архивных материалах по делу Фландена-Родина. Гаузнер столько часов проводил среди досье, что его мундир пропах пылью и кислятиной, а кончики пальцев посерели от постоянного перелистывания бумаг. Лишь однажды Рейнике привлек его к живому делу — когда пограничная стража передала СД старого контрабандиста по кличке Коко, взятого при нелегальном переходе линии перемирия. Коко пробирался в Марсель, и у него на дне мешочка с дефицитным кофе обнаружили письмо, адресованное некой Лили-Симоне Мартен и подписанное «твои папа и мама». Настораживал обратный адрес в Париже, хорошо известный гестапо и французской полиции: по нему проживали родители той самой девицы, которая обвела Гаузнера вокруг пальца в Брюсселе. В сентябре гестапо опоздало с арестом: девица — ее звали Жаклин — скрылась, и родители якобы ничего не знали о месте ее пребывания. Рейнике поручил Гаузнеру допросить Коко; Гаузнер вылез из своего архива и взялся за дело.

Допрос длился девять часов без перерыва. Коко дважды терял сознание, но клялся, что не имеет отношения к подполью. Он профессиональный контрабандист и далек от политики.

— А письмо? — спросил Рейнике.

Коко, рыдая, давился кровью — Гаузнер проломил ему переносицу.

— О пресвятая дева!.. Мне заплатили, и я понес.

— Кто?

— Он нашел меня в кабачке… Сам нашел, клянусь! Пообещал двести франков, если я передам.

— Это первое письмо?

Коко заколебался, и Гаузнер взялся за него вновь. Им пришлось из-за этого сделать маленький перерыв: врач не сразу привел Коко в чувство. Рейнике, брезгливо морщась, посоветовал Гаузнеру не усердствовать. Гаузнер недовольно пожал плечами и спросил Коко:

— Сколько было писем?

— Два. Клянусь детьми, только два! Это второе…

— А где первое?

— Я передал его мадемуазель.

— Опиши ее!

Коко втянул голову в плечи.

— Она не из маки… Такие в маки не идут…

— Нам лучше знать, — сказал Гаузнер и двумя пальцами приподнял подбородок Коко. — Поторопись, малыш!

Описание Коко совпадало с приметами Жаклин, разница была только в цвете волос, но у Рейнике не мелькало и тени сомнения в том, что они вышли на след. Отец Жаклин, связавшись с Коко, оказал тем самым СД неоценимую услугу.

— Вот что значат родительские чувства, — сказал Рейнике. — Стадность присуща всем неполноценным расам. Пример перед вами, Мейснер. Делайте выводы.

Мейснер деликатно склонил пробор.

— Понимаю, штандартенфюрер!

— Тем лучше! Фюрер требует от нас одной любви и одной преданности — национал-социализму. Помните об этом всегда, Мейснер, и вы никогда не ошибетесь!

Коко отправили в тюрьму Сантэ. Гаузнер на прощанье влепил ему пару крепких затрещин и вернулся в архив. Рейнике распорядился ни в коем случае не арестовывать родителей Жаклин и установить за их домом наблюдение. Девица, по всей видимости, укрывалась в Марселе, адреса ее Коко не знал, утверждал, что она сама встречала его в прошлый раз на вокзале. Странным казалось, что письмо не было отправлено обычной почтой, но Рейнике нашел этому правдоподобное объяснение: скорее всего Жаклин и ее родители действовали на свой страх и риск, без ведома тех, кому Жаклин подчинялась. Может быть, даже они не хотели, чтобы эти люди знали об их семейной переписке. В практике не встречались случаи, когда бы русская разведка прибегала к услугам контрабандистов.

…В Марселе Мейснер чувствует себя великолепно. Денег у него достаточно, а Рейнике из Парижа не в силах следить за каждым его шагом и поминутно одергивать. Радиооператоры, подчиненные Мейснеру, трепещут при любом его взгляде: он очень быстро сумел внушить им мысль, что здесь только он, а не оставшиеся в Париже Модель или Шустер, играет первую скрипку.

В полной мере смену власти испытал на себе любимчик Моделя штаб-ефрейтор, кичившийся своим университетским образованием. Мейснер нашел, что он недостаточно почтителен, и передал его ребятам из казармы Дуан. После беседы с ними штаб-ефрейтор сделался шелковым и по собственной инициативе целую неделю чистил туфли Мейснера, когда тот еще жил в казарме. Мейснер оценил его рвение и приблизил к себе, назначив шофером на «пежо» и освободив от работы на пеленгаторе. Выбор оказался удачным: штаб-ефрейтор бегло болтает по-французски, не без изящества носит штатское платье и чувствует себя как рыба в воде среди марсельских красоток. Сам Мейснер с трудом привыкает к гражданскому костюму; все время так и тянет посмотреть на плечо, где нет серебряного погона, а брюки навыпуск непривычно удлиняют ноги, и Мейснеру кажется, что он похож на жирафа. Поэтому он горбится, стараясь уменьшить рост, и сходство с жирафом, как ни странно, увеличивается.

Рабочий день Мейснера уплотнен до предела. Три его пеленгатора, не останавливаясь без надобности ни на час, ползут по городу, слушая волну 19,2. На ней еще в Париже удалось засечь передатчик с позывными РТИкс — тогда только было неясно, на Марселе ли заканчиваются нити пеленга или их надо протянуть куда-нибудь дальше. РТИкс выходит в эфир четыре раза в день и остается в нем не дольше пяти минут кряду. За этот промежуток операторы едва успевают продвинуть автобусы на какую-нибудь сотню метров в направлении пеленга, и Мейснер бессилен ускорить их движение. Выговоры, раздаваемые направо и налево, подхлестывают операторов: при виде подъезжающего к автобусам «пежо» они усердствуют вовсю…

Мейснер и теперь был бы далек от цели, если б не вспомнил о предположении Рейнике, что пансион мадам Бельфор может оказаться как раз тем самым местом, где прячется РТИкс. Была ли это интуиция или дар предвидения, Мейснер сейчас не задумывается над этим. Достаточно того, что штандартенфюрер оказался прав, а он, Мейснер, выглядит глупцом со своими возражениями. Мейснер старается не вспоминать, с какой горячностью доказывал в Париже Гаузнеру, что после бегства Фландена только безумец рискнет вторично обосноваться под кровлей пансиона на рю Жарден. Гаузнер тогда высмеял его при Рейнике, сказав:

— Вы слишком европеец, Отто, чтобы разбираться в азиатских хитростях. Это ваш недостаток.

Рейнике с трудом помирил их, ибо Мейснер не упустил случая напомнить о визите Жаклин на виллу в Брюсселе, а Гаузнер зло посмеялся над контрразведчиком, забывающим, что в конце передачи радист пользуется «аварийным сигналом»,[10] если ему грозит арест. С этой минуты Гаузнер нажил себе в лице Мейснера смертельного врага.

Сейчас Мейснер, к сожалению, вынужден признаться: Рейнике и Гаузнер были правы.

Комнату в пансионе Мейснер получил без труда. Мадам позвонили из казармы Дуан, и сотрудник комиссии по перемирию занял отделанную как бонбоньерка спальню на втором этаже. Мейснер, поцеловав мадам руку, разразился длинным комплиментом и выслушал в ответ учтивую фразу о том, что человек, прибывший в Марсель с благородной целью дать мир измученной Франции, желанный гость под любым кровом. Это не помешало мадам, не моргнув, запросить за комнату столько, сколько в Париже Мейснер уплатил бы за целый этаж в отеле. Сотрудники гестапо из казармы Дуан не ошибались: в Марселе никто не пылал любовью к немцам, даже если они не носили формы.

Дом на рю Жарден, 21 был точкой в пределах треугольника, построенного на карте города по данным пеленгаторов. Обосновываясь здесь, Мейснер думал о нем не больше, чем о любой иной точке, и не испытывал трепета, включая в первый вечер прибор для обнаружения магнито-силового поля. Было бы сверхъестественной удачей, если б оказалось, что передатчик работает именно отсюда. Прибор, замаскированный в чемоданчике, был чувствителен, как компас, и Мейснер, обнаружив всплеск на экране, посчитал его сначала следом от чего-то иного, но не от рации, однако всплеск был слишком ярким. Глядя на него, Мейснер постепенно поверил, что родился в чепчике и сорочке. Рация находилась здесь, совсем рядом — может быть, в нескольких шагах! Держа чемоданчик на руках, Мейснер на цыпочках выглянул в коридор. Всплеск на экране дрогнул, увеличился в размерах; РТИкс заявлял о себе в полный голос.

Передатчик был в комнате напротив.

У Мейснера хватило выдержки не вломиться в чужой номер и вернуться к себе. В 21.37 всплеск угас. Он возник на следующее утро и появлялся еще трижды, как раз в те часы и минуты, которыми пользовался обычно РТИкс. Но между вечером и утром была ночь, и в продолжение ее Мейснер метался по своей комнате. Будь он в Париже, радист уже сидел бы в гестапо и давал показания. Проклятая «свободная зона»! Трижды проклятые порядки, действующие на ней вопреки интересам великой Германии! Почему фюрер допускает существование дурацкого правительства в Виши, хотя и находящегося под германским контролем, но играющего в самостоятельность?! Рейнике предостерегал, чтобы Мейснер не лез на рожон. Виши-де поддерживает дипломатические отношения с доброй половиной стран мира и ревниво относится к своему «суверенитету». Мейснеру с высокого дерева плевать и на весь мир и на суверенитет, но приказ Рейнике равносилен закону.

За завтраком Мейснер приглядывался к жильцам, ища того, кто жил напротив, и напрасно — господин Поль (так назвала его горничная), художник из Нима, появился только к обеду. Завтракать он предпочел у себя. Мейснер отметил, что у него желтое лицо и глаза с неестественным блеском. Вместе с господином Полем место за столом заняла рослая девушка, довольно хорошенькая, чуть полноватая, лицо которой показалось Мейснеру знакомым. Этот прямой подбородок, укороченная бровь — где он их видел?

Передавая девушке соусник, Мейснер еще раз скользнул взглядом по ее лицу. Нет, они не встречались — это точно; но откуда и как он знает ее?

Не дожидаясь десерта, господин Поль встал. Пергаментной желтизны рукой взялся за спинку стула девушки.

— Не спешите, Лили, я подожду у себя.

Мейснер напрягся: Лили?! Комиссар Гаузнер мог бы торжествовать в Париже: составленный им со слов мадам Ван-ден-Беер словесный портрет не расходился с оригиналом. Лили Мартен, она же Жаклин, связная между Парижем и Брюсселем, сидела с Мейснером за одним столом! Воистину подарки судьбы сыпались словно из рога изобилия.

За два последующих дня Мейснер поднял на ноги пол-Марселя. Свой триумф он готовил тщательно, с расчетливостью человека, бросившего на карту все. Агенты, приставленные им к Жаклин, были опытные и сотрудничали с политической полицией с довоенных времен. Гонорар, предложенный Мейснером, утроил их рвение, и Жаклин ни на миг не оставалась на улицах одна. О письмах, взятых ею в пяти различных почтовых отделениях, Мейснер узнал через полчаса, а еще полчаса спустя из окна аптеки любовался Жаклин, входящей в пансион мадам Бельфор. Желтый «пежо» в это время ждал его у казармы Дуан; утром Мейснер предупредил мадам, что не вернется к обеду и что посыльные господина префекта найдут его в помещениях группы. Никто, даже операторы пеленгаторов не были посвящены в дело. Мейснер не такой простак, чтобы другие воспользовались плодами его трудов и приписали заслуги себе. Штандартенфюрер Рейнике получит отчет только после ареста господина Поля и Жаклин. До этой поры его соглядатаи будут продолжать ему доносить, что пеленгаторы ведут наблюдение за РТИкс и медленно двигаются в направлении передатчика.

Вдосталь налюбовавшись из окна аптеки на Жаклин и оценив все достоинства и недостатки ее фигуры, Мейснер на трамвае доехал до казармы и позвонил в Париж. Пожаловался Гаузнеру на дурную погоду и бессонницу. Гаузнер фыркнул что-то о детских болезнях и дал отбой.

Плохая погода — единственное, что мешает полному счастью Мейснера. Гаузнер волен фыркать, у него нет гипотонии и связанного с ней отвратительного состояния слабости. Интересно, как переносит осень господин Поль со своим туберкулезом?.. Впрочем, болезни недолго будут обременять его: Мейснер позаботится, чтобы путь на небо для господина Поля оказался как можно короче. Перед этим ему только придется рассказать о своих знакомствах — все до последней мелочи.

Сегодня с утра Мейснер договорился в полиции о приеме. Приходится соблюдать этикет и обусловливать время встреч по телефону. Сам префект полиции избегает общения под любыми предлогами, излюбленный из которых — совещания с портовыми, военными и иными властями. Всеми делами заправляет тот самый супрефект, чьи симпатии, по мнению коллег из казармы Дуан, отданы красным. Основанием для выводов послужило кратковременное участие супрефекта в администрации Народного фронта, и Мейснер не очень уверен в правоте коллег. Французский либерализм поверхностен и в основе своей не менее враждебен коммунизму, нежели былая германская социал-демократия. Отец Мейснера до тридцать третьего года был исправным социал-демократом; сейчас во всем Эссене не сыщешь наци более твердого в убеждениях, чем он. Именно отец настоял, чтобы Отто, пройдя школу «Гитлерюгенда» и Трудового фронта, вступил в СС и постарался попасть в СД. Да, вечерними беседами никто лучше отца не умел объяснить, почему каждый тельмановец заслуживает физического уничтожения. «Социал-демократы первыми вырыли могилу Тельману» — вот его слова.

Чиновник для поручений встречает Мейснера у подножья лестницы. На этот раз Мейснер с благодарностью думает о цвете своего «пежо»: из окна канцелярии его не спутаешь с другим.

— Супрефект счастлив видеть вас, — говорит чиновник, держась где-то за спиной Мейснера. — Он специально отложил поездку в порт…

По дороге в приемную он расхваливает Марсель словами аукциониста. Город, основанный греческими выходцами из Фокеи в 600-м году до рождества Христова, в описании чиновника представляется Мейснеру вещью, которую он тут же, не сходя с места, может приобрести за сходную цену.

Под впечатлением болтовни чиновника Мейснер начинает беседу с супрефектом суше, чем следовало бы. Тон его категоричен и не соответствует установившимся отношениям. Получается, что Мейснер чуть ли не приказывает марсельским властям арестовать радиста, ссылаясь на интересы комиссии по перемирию.

Супрефект — сама любезность. Он только просит предъявить соответствующие полномочия. Но их у Мейснера нет.

— Весьма сожалею… — Губы супрефекта складываются грустным сердечком.

Мейснер встает, нависая над столом:

— Как прикажете понимать вас, месье?

— Мы во Франции, мой друг. Здесь французские законы и юрисдикция правительства Виши.

— Но интересы — общие!

— Бесспорно… Однако методы… Я не хочу бросить тень на германское правосудие, о нет! Но прошу понять меня: французское уголовное право не принимает технические средства и их продукт как доказательство. Ваш прибор, по всей видимости, превосходен, но он нем. Ни вы, ни я не сумеем заставить его свидетельствовать о вине подозреваемого. Не так ли?

— Обыщите комнату, и вы найдете передатчик!

— Для этого нужен ордер.

— Выдайте его!

— А основание, мой друг? Где основание? Кто видел подозреваемого за запретным — с точки зрения закона — занятием?

— Я!

Голос Мейснера тверд, когда он лжет.

— Сожалею, но полицейский суд учитывает только незаинтересованные свидетельства. Согласно праву, вы — обвиняющая сторона… Другое дело, если бы я имел приказ Виши!

— Свяжитесь с ним!

— Непременно. Сегодня же курьером я отправлю запрос министру и в комиссию по перемирию, и как только ответ придет, полиция полностью предоставит себя в ваше распоряжение… Рюмочку коньяку? Вы позволите?..

Мейснер вертит в руках пресс-папье. Он с удовольствием проломил бы им супрефекту голову, но вместо этого спрашивает:

— Когда придет ответ?

— Через пять-семь дней, учитывая экстраординарность дела… О, почему вы не обратились ко мне раньше? Ордер был бы уже в ваших руках!

«Еще бы, — думает Мейснер. — А господин Поль той порой улетучился бы из Марселя вместе с красоткой Жаклин. Ордер я получу сегодня, не будь я Мейснер!.. В крайнем случае, обойдусь и без него: жандармерия окажет помощь…»

Супрефект придвигает тонкую хрустальную рюмку к краю стола, посыпает сахаром дольки лимона. Не поднимая головы говорит:

— Кстати, мой друг, во избежание скандала я буду вынужден дать указание жандармам держаться в стороне. Подозреваемый — известный художник, среди его друзей есть члены правительства. Я не могу рисковать. Вы понимаете мое положение? Вы сочувствуете мне?

Мейснер залпом выпивает рюмку. Это все, что он может сделать сейчас, чтобы француз не заметил, как глубоко ранено и унижено его достоинство офицера германской разведки. Коньяк мягко обжигает горло, и у Мейснера перехватывает дух.

— Пансион будет взят под наблюдение, — заверяет супрефект. — Еще одну рюмочку?

Мейснер отказывается. Поддерживая его под локоть, супрефект спускается к подъезду, заставляя Мейснера пережить унижение вторично: рядом с блестящим громадным «рено», ждущим кого-то у обочины тротуара, желтый «пежо» кажется особенно жалким. До самой казармы Дуан Мейснер выкрашивает зубами старые пломбы. Из казармы он звонит на всякий случай в жандармерию, но чуда не происходит: полковник ссылается на только что полученный приказ.

— Я вас очень огорчил? — спрашивает он.

— Это я вас огорчу! И очень скоро! — говорит Мейснер и швыряет трубку на рычаг.

«В Дахау! Всех в Дахау! — думает он, шагая по кабинету. — Русских, французов — всех, всех!..»

В пансион он возвращается поздней ночью, проделав безрезультатную попытку договориться по телефону с представителем гестапо при комиссии по перемирию. В Виши, как видно, не понимают серьезности положения или чиновник, с которым связался Мейснер, оказался слишком глуп, но ответ был один: ждать, сколько надо.

— Сколько? День, год, столетие?!

Чиновник уклончив:

— Всему свое время.

— Я доложу штандартенфюреру Рейнике!

— А я — обергруппенфюреру Мюллеру! — парирует чиновник. — Назовите вашу фамилию по буквам.

Только этого не хватает — нажить неприятности в гестапо. Там не любят назойливости. Мейснер вынужден извиниться и выслушать еще раз предложение ждать. До самой ночи, все еще не остыв, он инструктирует агентов, вызывая их по одному в свой кабинет. Агенты должны обложить оба пансиона мадам Бельфор так, чтобы в щель между ними не протиснулся бы и комар. Во всяком случае, господин Поль не должен ускользнуть.

|

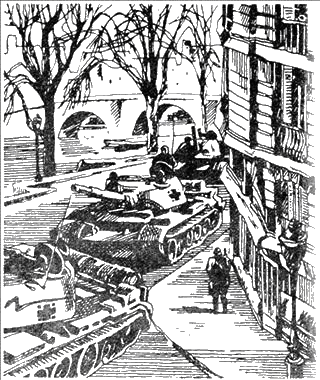

Кровать под балдахином безбрежна, как океан. Мейснер барахтается на ней, пачкая ботинками одеяло. Раздеться и снять ботинки у него нет ни сил, ни желания. Засыпает он под странный шум, идущий с окраин, и просыпается от него же, усиленного в десятки раз. Приподнявшись на локте, прислушивается, различая знакомый по Парижу лязг танковых гусениц. Мысль о высаженном англичанами десанте срывает его с постели и бросает к окну. Прижавшись к портьере и не зажигая огня, он всматривается в громыхающую темноту… Танки идут один за другим, устремляясь к морю, а не от него. Мейснер до предела напрягает зрение и различает на башне и борту замыкающего колонну танка смутные очертания имперского креста в белой рамке… Происходит то, на что намекал чиновник гестапо, предлагая «ждать, сколько надо», и чего Мейснер, естественно, не имел возможности предусмотреть: в 24.00 одиннадцатого ноября германские войска начали операцию по оккупации «зоны правительства Виши». Эту новость привозит ликующий штаб-ефрейтор вместе с приказом Мейснеру немедленно явиться в казарму.

По улицам стелется серый рассвет. Мейснер приспускает в машине стекло и с наслаждением втягивает ноздрями терпкий запах перегоревшего дизельного топлива. Он свеж и бодр, и гипотония не дает знать о себе обычной вялостью.

В казарме, приняв поздравления коллег из гестапо и переодевшись в форму, Мейснер согласовывает с майором из фельджандармерии детали предстоящего ареста господина Поля. Они возьмут его ровно в десять пятьдесят, по окончании утреннего радиосеанса.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |