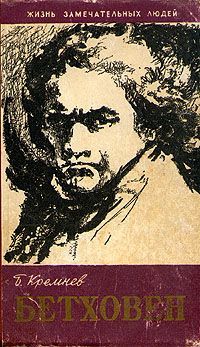

"Бетховен" - читать интересную книгу автора (Кремнев Борис Г.)

|

Борис Кремнев Бетховен

I

В комнату заглянула луна. Серебристый луч, словно узкий, вздрагивающий клинок, врезался во тьму. Острие его уперлось в кровать. Голова спящего шевельнулась на подушке. Поднялись веки. Большие черные глаза уставились в темноту. В них была тревога.

Мальчик привстал на постели и взглянул в окно. По черному небу неслись рваные белесые облака. Он снова лег и укрылся с головой. Но вскоре приподнялся на локтях и сел.

Вытянув короткую шею, мальчик все смотрел и смотрел, не понимая, что разбудило и что встревожило его.

Вдруг он вздрогнул, соскочил на пол, подбежал к окну и распахнул его. Потянуло душистой свежестью. Ветер сбил на глаза клок спутанных волос. Мальчик отбросил их в сторону и поежился – рубашка плохо защищала от прохлады сентябрьской ночи, – но не сдвинулся с места. Он стоял и прислушивался к тому, что происходит на улице. Крупноголовый, крутолобый, с глубоко посаженными злыми и боязливыми глазами, он походил на волчонка, который либо отчаянно ринется вперед, либо трусливо бросится наутек.

С минуту постояв у окна, он затворил его и на цыпочках, бесшумно ступая босыми ногами по холодным половицам, возвратился к кровати. Осторожно улегшись, он плотно сомкнул глаза и повернулся лицом к стене. Лежал не шевелясь, дышал глубоко и спокойно, и лишь кончик уха, большого и оттопыренного, время от времени вздрагивал. Мальчик не спал. Он слушал. Откуда-то издалека доносилось невнятное пение ни мелодии, ни ритма нельзя было разобрать. Лишь порой слышались шин и то же тип звука – то очень высокий, то низкий. Будто голос, испугавшись невероятной высоты, на которую он взобрался, срывался вниз, а потом, оправившись от испуга, опять взлетал вверх.

Звуки приближались. Теперь уже можно было услышать, что поют, что голос у поющего сильный, хотя и надтреснутый, с хрипотцой. Но пение по-прежнему оставалось отрывочным – все те же два звука. Скорее это было даже не пение, а крик, резкий, особенно неприятный и нелепый в спокойствии лунной ночи.

Внезапно крик оборвался. Внизу стукнула дверь. Заскрипели ступеньки. За стеной послышались тяжелые шаги. Комната, где лежал мальчик, озарилась тусклым светом свечи, запахло растопленным воском и винным перегаром.

Вошедший – средних лет мужчина, статный, с красивым, но изрядно помятым лицом, старательно и твердо чеканя шаг, – так ходят сильно подвыпившие люди, – направился к постели. Подойдя к ней, он сдернул одеяло. Но мальчик продолжал лежать с плотно закрытыми глазами, только крепкие пальцы рук впились в край кровати.

Тогда мужчина запустил свою пятерню в шевелюру мальчугана и стянул его с постели. Не выпуская волос, он протащил мальчишку к клавесину, стоявшему в углу комнаты.

Малыш был чуть повыше инструмента. Он молчал, исподлобья поглядывая на мужчину. Тот кивнул головой. Мальчик нагнулся и пододвинул к клавесину маленькую скамеечку. Затем выпрямился и все так же, не говоря ни слова, взобрался на нее. Теперь его руки доставали до клавиатуры.

Мужчина подошел к окну и забарабанил по стеклу. Вскоре в комнате появился еще один человек, тоже основательно выпивший. Он уселся на стул рядом с клавесином, раскурил трубку и взмахнул платком. Мальчик заиграл.

Урок музыки Людвига Бетховена, сына Иоганна ван Бетховена, тенориста придворной капеллы курфюрста кельнского, начался. Он продлится до утра, пока развалившийся в кресле отец не проспится, а его собутыльник и товарищ по капелле, посреди ночи приведенный из кабака для обучения сына, не устанет. Все это время Людвиг будет, стоя в одной рубашке на скамейке и задыхаясь от табачного дыма, повторять гаммы и упражнения.

Когда у Иоганна Бетховена родился сын, он не придал этому событию особого значения и даже не потрудился сохранить в памяти дату рождения ребенка. Вероятно, именно поэтому она и не дошла до нас. Известно лишь, что Людвиг крещен 17 декабря 1770 года.

Появление мальчика нисколько не обрадовало отца, как, впрочем, за полтора года до этого его нисколько не опечалила смерть первенца, тоже Людвига, прожившего на свете всего лишь одну неделю.

Дети мало занимали Иоганна. Если у него изредка и появлялась мысль о них, он тут же прогонял ее прочь. Радости, горести, заботы и треволнения, связанные с детьми, заполнили бы пустоту жизни Иоганна Бетховена, но как раз в ней он и видел смысл своего существования. Иоганн издавна привык жить легко, бесшабашно, в свое удовольствие. Удовольствие же у него было одно – кабак. Даже музыка, когда-то, в юности, приносившая ему наслаждение, стала теперь лишь средством добывания денег на выпивку. Поэтому сын занимал его немногим больше чурбачка, ненароком попавшегося на дороге: отшвырнешь его в сторону или переступишь через него – и пойдешь себе дальше своим путем.

Не мудрено, что Иоганн не заметил, как Людвиг встал на ноги и подрос. И однажды днем, возвращаясь домой с репетиции, он был даже удивлен, увидев во дворе чумазого и босоногого мальчугана с квадратным лицом, высоко поставленными скулами и широким, приплюснутым носом. Мальчишка гонялся по двору за петухом, норовя накрыть его своей курткой. Петух не поддавался.

Каждый новый промах выводил мальчугана из себя. Он рычал, отчаянно, по-взрослому бранился, но, поблескивая диковатыми черными глазами, продолжал погоню.

Иоганн не подозвал сына, не заговорил с ним. Но вечером, сидя за пятой кружкой вина и по обыкновению напряженно размышляя, где бы раздобыть денег на шестую, он вдруг вспомнил о Людвиге. И в совершенно неожиданной связи.

Ему на ум пришло, как в молодости он был свидетелем невиданных, поистине феерических успехов маленького Моцарта. Разогретое вином воображение рисовало удивительную, чуть ли не фантастическую и вместе с тем совершенно реальную картину.

Карапуз в белом пудреном парике с косичкой, перехваченной розовым бантом, в расшитом серебром камзоле, при шпаге, со скрипочкой и смычком в руках приседает в галантном поклоне. Шумят аплодисменты, несутся крики: «Браво! Фора!», к ножкам в шелковых чулках и парчовых туфельках летят кошельки с червонцами, перстни, бриллиантовые ожерелья. А за спиной маленького музыканта стоит богато одетый, дородный и гладкий мужчина. Он счастлив и радостно улыбается…

Ему бы еще не радоваться! Всего вдоволь. Деньги текут рекой. Только успевай карманы подставлять. Короли, курфюрсты и вельможи осыпают его своими милостями. Да и сам он живет немногим хуже любого вельможи.

Это отец чудо ребенка, капельмейстер Моцарт.

Так почему бы Бетховену не стать вторым Моцартом?

Иоганн решил тоже разбогатеть. Источником своих доходов он задумал сделать Людвига, превратив его в чудо-ребенка.

Были ли у него основания к этому? Обнаружил ли он в мальчике выдающиеся способности или хотя бы просто склонность к музыке? Для этого он слишком плохо знал своего сына. Да если бы и знал, вряд ли сумел бы что-либо особенное разглядеть.

Людвиг ничем не выделялся среди других ребятишек. Разве что был хмур и неразговорчив. Когда его сверстники с криками носились по двору, он молча стоял в сторонке и сумрачно поглядывал на взрослых или, присев на корточки в отдаленном уголке двора, теребил прядь черных нерасчесанных волос и угрюмо глядел себе под ноги.

Иоганн избрал Людвига для осуществления своих планов лишь потому, что больше ему избирать было некого, Братья Людвига были в ту пору еще совсем малы, Каспару Антону Карлу шел четвертый год, а Николаус Иоганн еще только-только начинал ходить.

Иоганн Бетховен принадлежал к той распространенной породе людей, которые задумывают много, а выполняют мало. Для него, человека бесхарактерного, замысел был отделен от осуществления глухой стеной, уходящей под самые облака. Иоганну очень быстро прискучили занятия с мальчиком, и он целиком перепоручил его заботам друзей, а сам лишь изредка проверял, как идут дела. Время для этого избиралось самое неподходящее. Да и то сказать, откуда было Иоганну Бетховену взять время? С каждым годом вино и попойки все больше и больше поглощали его.

Недаром обыватели маленького Бонна, где каждый житель наперечет знал другого, встречая на улицах краснолицего, растрепанного человека, беспорядочно размахивающего руками, горланящего песни, жались к стене и неодобрительно поджимали губы.

Вот уж действительно случится такое, яблоко от яблони упадет за тридевять земель!

До этого Бетховенов в Бонне уважали. В их роду были только почтенные люди – труженики и трезвенники.

Между Лимбургом и Льежем стоит старинная деревушка Беттенховен, и вполне вероятно, что первые Бетховены происходили из крестьян. Оттого, наверно, почти все мужчины в роду были кряжистыми, широкими в кости, физически сильными. Мужицкое упорство, видимо, помогло им вырваться из деревни и уйти в город.

Уже к концу XV века имя Бетховен встречается среди жителей фламандских городов. В Антверпене, например, жили Петер ван Бетховен – художник и Герхард ван Бетховен – скульптор. Был здесь и Вильгельм ван Бетховен – торговец вином. В 1680 году он женился на Катарине Грандэнам и прижил с ней восьмерых детей. Один из них, Генрих Аделяр, вступил в портняжный цех. Работящий и прилежный, он стал хорошим ремесленником и добрым семьянином. Мария Катарина де Херст, на которой он женился, родила ему дюжину детей, и всех их он сумел поставить на ноги и вывести в люди.

Их третий сын, родившийся в 1712 году и нареченный Людвигом, посвятил свою жизнь искусству. Это был первый музыкант в роду, отец Иоганна и дед Людвига ван Бетховена.

Люди диву давались – откуда у этого маленького, чуть ли не квадратного человечка такой могучий голос? Но в отличие от многих своих товарищей-певцов Людвиг обладал не только раскатистым басом, но и цепким, практичным умом. Он очень скоро понял, что одного голоса, пусть звучного и красивого, не достаточно, чтобы завоевать прочное место в, жизни. Голос не капитал, который можно вложить в дело и получать с него доход. Голос – шальные деньги, дарованные человеку своевольной и капризной природой. Не успеешь оглянуться, как промотаешь их и останешься гол как сокол.

Нужны и знания и умение. И Людвиг потратил немало сил, чтобы их приобрести. Это выделило его из среды певцов, в те времена людей полуневежественных, зачастую даже не знавших азов музыкальной грамоты. Многие из них, так и не сумев постичь нотную азбуку, всю жизнь пели по слуху.

К двадцати годам Людвиг ван Бетховен стал не только одним из лучших певцов церковного хора в Льеже, но и неплохим органистом. Вскоре после переезда в Бонн он уже стал певцом придворной капеллы курфюрста кельнского, а затем и ее капельмейстером. Должность почетная и хорошо оплачиваемая, занять ее было пределом мечтаний каждого музыканта. Достаточно сказать, что отец Моцарта всю жизнь стремился стать капельмейстером придворной капеллы князя-архиепископа зальцбургского, да так и не стал им. И, лишь сопровождая малыша сына. В его триумфальных поездках по Европе, гордо именовал себя на афишах капельмейстером, хотя на самом деле был всего лишь его заместителем.

Людвиг Бетховен был хорошим капельмейстером. Спокойный и волевой, он мог постоять за своих музыкантов и певцов перед двором, с достоинством поговорить с княжеской челядью, твердой рукой навести порядок в капелле.

Каждое утро этот приземистый, плечистый человек с широким, малоподвижным лицом и необычайно живыми и умными глазами степенно шествовал по узеньким улицам города, направляясь во дворец или в собор. И все встречные низко кланялись ему.

Жил он спокойно, в достатке.

Но беда приходит оттуда, откуда ее не ждешь. А иной раз люди, стремясь избежать напасти, сами навлекают ее на себя. Людвиг Бетховен, человек сильный и смелый, превращался в дряблого труса при одной лишь мысли о нужде. И не потому, что он ее испытывал. Напротив, Людвиг нужды не знал. Но ему слишком часто приходилось наблюдать ее, а то страшное, что не испытано самим, а увидено со стороны, выглядит намного страшнее, чем оно есть на самом деле.

Капельмейстер Бетховен жил хотя и не в нужде, но в постоянном ее окружении. Вокруг него был нищий, обездоленный народ, гибнущий от болезней и истощения. Редкий год обходился в кельнском курфюршестве без голода, когда повально вымирали целые деревни. Его страна – священная Римская империя германской нации – была раздроблена на множество карликовых государств, отданных во власть жестоких и алчных князьков-самодержцев. Неограниченные владыки, они стремились перещеголять друг друга в роскоши и распутстве, а средства черпали из одного и того же почти иссякнувшего источника. На народ обрушивались различные поборы. В курфюршестве кельнском взимались, например, дорожная пошлина, пошлина за переправу через Рейн, налоги на соль, дань с евреев. Поборы не взимались только разве что с воздуха. Вот одно из великого множества полицейских предписаний того времени: «Кто на ночь не приготовит кадку с водой, платит 12 крейцеров штрафа; кто с трубкой во рту пройдет по улице-10 кр.; кто не имеет конюшенного фонаря – 12 кр.; кто перелезет через забор – 20 кр., кто по воскресным дням пьет или шумит в трактире – 15 кр. (ибо каждый должен выпить свой стакан в молчании!); кто из молодых людей в воскресенье или праздник во время богослужения встретится вне города или в садах – 10 кр.; кто не представит предписанного количества убитых воробьев – 6 кр. за каждую непредставленную единицу, а кто представит вместо воробья другую птицу-12 кр.; кто играет в карты в трактире – 40 кр., а кто разрешает игру у себя на дому – 50 кр.; обыватель, называющий другого на «ты», – платит 8 кр.».

Но и средств, поступающих от бесчисленных поборов, не хватало. И тогда правители вели торговлю людьми. Они продавали своих подданных на пушечное мясо. Вот что писал о кельнском курфюрсте Клеменсе Августе император прусский Фридрих II:

«Курфюрст кельнский водрузил себе на голову столько митр, сколько сумел раздобыть. Он был курфюрстом кельнским, епископом мюнстерским, падерборнским, оснабрюкским и сверх того командором Немецкого ордена. Он содержал от восьми до двенадцати тысяч человек и торговал ими так, как скотопромышленник торгует быками».

Людвиг Бетховен со свойственной ему проницательностью понял, что в обществе, в котором он живет, у незнатного человека есть лишь одна возможность обезопасить себя от полного бесправия – достичь обеспеченности. Деньги давали независимость. Большие деньги приносили свободу. Они гарантировали от множества превратностей, какими чревата жизнь в государстве, где царит деспотизм.

У Людвига был достаток. Он решил, что надо сколотить состояние. Годами скопленный капитал он вложил в дело и приобрел винный погребок.

Торговля пошла бойко и приносила неплохой доход. По словам современника, «придворный капельмейстер ван Бетховен имел деньги на вкладах… Он продавал свое вино в Нидерланды, откуда приезжали к нему купцы и знатоки и покупали вино».

Казалось бы, и его и семью – к тому времени он женился на Марии Иозефе Поль, а в 1740 году у них родился сын Иоганн – ждало процветание. Но именно то, что сулило благополучие, обернулось бедой.

Капельмейстер большую часть своего времени отдавал службе при дворе и вести торговлю поручил жене. Постепенно Мария Иозефа из продавца вина превратилась в самого истового потребителя его. Даже завсегдатаи погребка не могли соперничать с ней.

Чем дальше, тем больше. Мария Иозефа настолько пристрастилась к вину, что с утра до вечера не расставалась с кружкой. Дошло до того, что многие матери в городе прочили своим сыновьям, питавшим излишнюю любовь к спиртному, будущность фрау Бетховен, чем немало пугали юнцов.

В доме пошли нелады. Людвиг Бетховен, больше всего любивший спокойствие и степенность, жил теперь в неумолчном шуме скандалов, криков, пьяного истерического веселья.

В такой обстановке рос Иоганн. От природы одаренный неплохими способностями, он унаследовал от отца красивый голос и музыкальность. Зато от матери получил в наследство дряблую волю и бездумное отношение к жизни. Способности не помогали, а скорее вредили ему. Трудности приучают человека преодолевать препятствия, вырабатывают характер. Иоганну и в детстве и в юности все давалось легко. Благодаря отцу он в двенадцать лет пел в придворной капелле, шестнадцати лет занял должность кандидата в придворные музыканты, а к двадцати четырем годам уже стал полноправным придворным музыкантом.

Оттого Иоганн и вырос безалаберным повесой, не умеющим и не любящим трудиться.

Вдобавок мать как-то в припадке пьяной нежности решила доставить единственному сынку утеху и попотчевала его вином. А так как она считала, что любит сына, эти угощения повторялись неоднократно. И мало-помалу Иоганн с детства привык к вину, а когда вырос, пристрастился к выпивке.

Так в семье появился еще один пьяница.

Нужны были решительные меры. И старый капельмейстер их принял. Сына он женил. Со спившейся Марией Иозефой поступил круче – заключил ее в монастырь под Кельном.

Глухие стены монастыря оказались надежнее брака – старуха до самой смерти коротала свой век в святой обители, никого не беспокоя.

Сын же после женитьбы еще больше запил.

К несчастью, Иоганну попалась хорошая жена. Мария Магдалена Кеверих была на редкость мягким и добрым существом. Небольшого роста, худенькая и хрупкая, она походила не на женщину, уже успевшую до брака с Иоганном овдоветь и похоронить первого ребенка, а на угловатого и робкого подростка, испуганно глядящего на мир печальными серыми глазами. Безропотная и кроткая, она, казалось, была создана для того, чтобы ею помыкали. А это только и нужно было Иоганну. С каждым годом он все больше и больше куражился, измываясь над женой. Нередко случалось, что он и поколачивал ее, ничуть не смущаясь присутствием детей. Бил за то, что не мог получить денег, которые сам же и пропил незадолго до этого.

Так пустой шалопай превратился в вечно пьяного семейного тирана. Не мудрено, что соседи, по словам современницы, «не могли припомнить, чтобы мадам ван Бетховен когда-нибудь смеялась, – она всегда была серьезна».

И, конечно, фрау Бетховен не зря говорила одной из своих соседок:

«Если вы послушаетесь моего доброго совета, то останетесь незамужней. У вас будет прекрасная, спокойная жизнь, вы будете жить в свое удовольствие. Ибо что такое замужество? Немножко радости вначале и непрерывная цепь страданий потом».

Несколько лет «семейного счастья», постоянный страх перед мужем, непосильный труд по дому, где все шло прахом, жестоко изнурили Марию Магдалену. Рядом с мужем она выглядела старухой, хотя была на шесть лет моложе его.

В конце концов старый капельмейстер отступился от сына. Одним взмахом маленькой, но сильной руки он обрубил негодную ветвь и зажил один, замкнуто и нелюдимо.

Теперь сына для него будто не существовало. Что еще бередило сердце старика, это жалость к невестке. Ей он старался помочь, но делал это исподтишка, тайком от Иоганна. Знал, что тот и деньги отнимет, и пропьет, и жену отколотит.

Вероятно, из доброго чувства к Марии Магдалене дед согласился быть крестным отцом маленького Людвига. И если бы три года спустя старый капельмейстер не умер, кто знает, может быть, детство Бетховена сложилось совсем иначе.Двор дома булочника Фишера, где жил Иоганн Бетховен с семьей, был вымощен булыжником. Но как плотно ни прилегали камни один к другому, меж ними пробивалась трава. Ее не поливали, за ней не ухаживали, камень сжимал и душил ее, и все же она неистребимо тянулась к свету. Молодой организм, крепкий и сильный, наливался жизненными соками. Трава зеленела. Трава росла.

Точно так же рос и Людвиг. Совсем маленьким он ползал по двору, расквашивал нос о булыжник, размазывал кулаком по лицу кровь, грязь и слезы и полз дальше. Его никто не опекал, за ним никто не присматривал. Напротив, став побольше, он сам опекал своих младших братьев: таскал их во двор гулять, драл за волосы, когда они ссорились и озорничали, не давал удирать на улицу, где малышей подстерегали копыта лошади или колеса кареты.

С малых лет Людвиг жил один, без родительского глаза. Матери впору было только-только управиться с работой по дому. Тщетные попытки свести несводимые концы с концами убивали ее силы.

К тому же за последнее время Мария Магдалена стала очень быстро уставать. Ее и без того длинное лицо, казалось, еще больше вытянулось. Щеки впали, скулы заострились и горели огнем. Она часто прислонялась к стене и, уткнувшись лицом в ладони, долго надсадно кашляла.

Единственное, что она могла подарить своим детям, это ласковый взгляд и мягкую, усталую улыбку.

Оказывается, и это не так уж мало. Бетховен всю жизнь хранил теплое, благодарное воспоминание о матери. Искорки ласки разрывали неласковую тьму его детства.

Он рос предоставленный самому себе, сызмальства сталкивался с жизнью один на один, привык к ее толчкам и не обращал на них внимания.

Все силы он черпал в самом себе и полагался только на себя самого. Потому, вероятно, многое из того, что мешает людям жить, его не трогало. В холод он ходил раздетым, в слякоть и непогоду бегал разутым. Темными вечерами, когда другие дети боязливо жмутся к взрослым, он проскальзывал на чердак и подолгу глядел в подернутую мутноватой дымкой даль, где грозно катил свои воды могучий Рейн.

Его ничуть не волновало, что скажут о нем. Он рано и твердо поверил в себя. «Когда Людвиг ван Бетховен подрос, – вспоминает Цецилия Фишер[1], – он часто ходил грязный, неопрятный. Цецилия Фишер сказала ему:

– Ты опять ходишь грязнулей, Людвиг. Надо следить за собой, быть чистым и опрятным.

Он ответил ей:

– Ну и что с того? Когда я стану важным господином, никто даже не заметит этого.

Шести лет он пошел в начальную школу. Его костюм, в дырах и заплатах, вызывал немало насмешек. Но тогда, когда мальчишки становились чересчур уж назойливыми – дергали за платье, щипались, – он резко обрывал все приставанья. Делалось это очень просто: Людвиг бил мальчишек. Спокойно, решительно. А так как он был силен, намного сильнее сверстников, его тотчас оставляли в покое и старались больше не задевать.

Много позже, двадцать с лишним лет спустя, он писал одному из своих друзей:| «Сила – мораль людей, отличающихся от остальных, она и моя мораль».

Но этот могучий человек никогда не употреблял силу во вред другим, а лишь с ее помощью защищал себя от вреда, который ему пытались причинить другие.

Нисколько не задевала его и кличка «Шпаньоль» – «Испанец», прочно прилипшая к нему. Прозвище это он получил потому, что был смугл лицом и черноволос.

За пять лет, проведенных в школе, Людвиг выучился немногому – чтению, письму и начаткам латыни и арифметики. До конца дней своих он испытывал острую нужду в элементарнейших знаниях – писал с орфографическими ошибками, а считать так никогда и не научился толком. Когда ему, уже всемирно известному композитору, требовалось для подсчета гонорара помножить 251 на 22, он столбиком выписывал цифру 251 двадцать два раза и складывал. Он навсегда сохранил наивное уважение к людям, умевшим быстро считать и владевшим непостижимыми для него тайнами умножения и деления.

Зато музыкальное развитие его шло очень быстро. Как ни уродливы были методы, обучение приносило богатейшие плоды. Как варварски ни обрабатывалась почва, она давала прекрасные всходы – уж очень благодатна была она.

Надо сказать, что и учителя были не так уж плохи. Во всяком случае, ремесло свое они знали отменно. Собутыльник Иоганна Бетховена Тобиас Пфайфер был не только завсегдатаем кабаков, но и отличным музыкантом. Он хорошо пел, прекрасно играл на рояле, великолепно владел гобоем. Он, пусть с пьяным упорством, а порой и жестокостью, добивался от своего ученика того, что необходимо каждому музыканту, – беглости пальцев, умения читать с листа, то есть быстро, с ходу, предварительно не разучивая, проигрывать ту или иную пьесу. Он обучал Людвига музыке, хотя и не воспитывал музыкально. Но на первых порах, как закладка фундамента, и это было необходимо, хотя, конечно, было бы намного лучше, если б и то и другое гармонично сочеталось.

Учитель, не жалея ученика, не сообразуясь ни с его возрастом, ни с силами, ни с желанием, нещадно подгонял Людвига. Торопил и отец.

И ценой величайшего напряжения Людвиг достиг того, чего от него добивались. К восьми годам он уже был пианистом.

Другой придворный музыкант, скрипач Ровантини, научил мальчика игре на скрипке и альте. Приходится лишь удивляться, что занятия, доставлявшие столько мучений, не привили ребенку отвращения к музыке.

Разгадка кроется в том, что Людвиг, помимо той повседневной жизни, какая была у всех на виду, жил иной, незримой, странной и непонятной ему самому жизнью. Она причиняла ему куда больше страданий, чем первая, ибо то были страдания духовные, а он, хоть и возмужалый не по годам, но все же ребенок, Не мог понять причину, порождавшую их, и потому был бессилен преодолеть страдания.

Это пришло внезапно. Как-то к Бетховенам прибежала соседка и, то ли от испуга, то ли от злорадного возбуждения сглатывая слова, сообщила, что с господином Иоганном случилось неладное.

Людвиг бросился на помощь отцу. За ним едва поспевали младшие братья.

Наконец они увидели Иоганна. Он валялся в канаве подле трактира мертвецки пьяный.

Почти через весь город под насмешки сбежавшихся зевак трое детей тащили грузного, тяжелого отца.

Людвиг задыхался. Но не только от тяжести. У него перехватывало дух от ярости. Это чувство было настолько сильно, так распирало его, что он не мог оставаться на людях. Как только отца уложили в кровать, Людвиг выскользнул из дому и убежал за город. Здесь, в открытом поле, он бросился на землю и не заплакал, а запел. Это была удивительная песня – в ней не было ни слов, ни ясно обозначенной мелодии, ни ритма. В ней было чувство. В песне клокотала ярость.

И поразительная вещь. Лишь только он кончил петь, как тотчас успокоился. Будто со звуками улетела и злоба, душившая его. Казалось, звуки, вырвавшись на свободу, освободили его. В другой раз все произошло по-иному. Он шел к своему любимому Рейну. Реки не было видно. Ее заслонял высокий холм, склон которого курчавился орешником. Издали густая листва казалась не зеленой, а бурой. Черное облако нашло на солнце, и яркие краски ранней осени поблекли.

Пока он взбирался на холм, золотистый день совсем потускнел. А когда он, наконец, достиг вершины и увидел реку, она выглядела мрачной, словно сдавленной крутыми, насупившимися берегами. Ветер гнал злую, с белым оскалом волну.

И вдруг все переменилось. Облако ушло, вновь загорелось солнце. И нежным багрянцем вспыхнули виноградники, желтизной засверкали дубравы, веселыми искорками заблистала река, серовато-голубоватая вблизи и лазурная на горизонте, где она вливалась в необъятную синь небес.

В один миг природа пережила радость обновления. И эта же радость овладела мальчиком. Настолько сильно и всевластно, что у него и на этот раз перехватило дыхание. Всепоглощающее чувство росло, ширилось, рвалось на волю. Оно бушевало в каких-то смутных и неуловимых напевах. Людвиг ясно слышал их своим внутренним слухом, хотя и не подозревал о существовании его. Но излить их он не мог.

И оттого страдал.

Избавиться от страданий помогло искусство. Овладев инструментом, он получил возможность воплощать в звуках переполнявшие и душившие его чувства. Чем дальше, тем больше музыка становилась потребностью, неотделимой частью жизни.

И он полюбил музыку, как жизнь.

Теперь каждый свободный от уроков час он отдавал музыке, но не той, какую требовал отец и учителя, а своей.

И это раздражало отца.

«Однажды, – читаем мы в рукописи Фишера, – Людвиг играл без нот. В комнату случайно вошел отец. Он сказал:

– Ты опять понапрасну дерешь струны, пиликаешь всякую чепуху. Ты же знаешь, я этого терпеть не могу. Играй по нотам, иначе твои занятия не принесут никакой пользы».

Воспитанный в добрых старых правилах музыкального ремесленничества, отец считал импровизацию пустой тратой времени. Он по своему обыкновению кулаком и розгой пресекал эту блажь. Ему не терпелось выпустить Людвига на концертную эстраду, начать наживаться на нем.

Наконец желание Иоганна Бетховена, казалось, приблизилось к осуществлению. 26 марта 1778 года Внимание жителей Кельна было привлечено объявлением, сообщавшим о том, что «В зале музыкальных академий (в те времена открытые, публичные концерты назывались академиями. – Б. К.) на Штерненгассе придворный тенорист курфюрста кельнского Бетховен будет иметь честь продемонстрировать двух своих учеников, а именно – мадемуазель Авердонк, придворную певицу, и своего сынишку в возрасте 6 лет. Первая исполнит различные красивые арии, второй будет иметь честь сыграть несколько фортепианных концертов и трио, чем надеется доставить почтеннейшей публике полное удовольствие».

Скорее всего удовольствие оказалось не таким уж полным. Не помогло даже то, что в погоне за большим успехом отец скостил сыну два года. Во всяком случае, новых академий неудачливого чудо-ребенка не последовало.

И это было великим благом для Людвига. Первая же неудача охладила пыл отца, и он бросил думать о блестящей музыкальной карьере сына.

Теперь Людвигу уже никто не мешал и не вредил.

Сын не принес отцу бешеных денег. Но он стал приносить в дом трудовой заработок, в котором семья так нуждалась. Школу он бросил, но не по лености и нерадивости – он всю жизнь жадно тянулся к наукам, неутомимо читал, – а потому, что, получив в руки ремесло, счел себя обязанным помогать семье.

Каждый день, в один и тот же час, мальчик, которому шел лишь двенадцатый год, подобно взрослому, отправлялся на службу в церковь, где он замещал органиста, – Людвиг с удивительной быстротой освоил трудное искусство игры на органе, – или в театр, где он в оркестре играл на чембало[2] или на альте.

Здесь судьба свела его с человеком, оказавшим благотворное и, можно смело сказать, решающее влияние на формирование его взглядов и творчества, – с Христианом Готлобом Неефе, руководителем оперной труппы.

Это была личность примечательная, больше того– замечательная. Сын бедного портного, Неефе был демократом как по происхождению, так и по убеждению. Он, по его собственным словам, являлся «врагом этикета и церемоний, питал отвращение к льстецам и придворным фаворитам, ненавидел дурных князей больше, чем бандитов». Умница, юрист по образованию, он по велению сердца целиком посвятил себя музыке. Неефе учился в Лейпциге у известного в те времена композитора Иоганна Адама Гиллера, автора многих немецких музыкальных комедий – зингшпилей, пьес, содержание которых проникнуто сочным народным юмором, а музыка согрета животворным теплом народных напевов.

Лейпциг был, пожалуй, единственным городом в Германии, где еще жила великая традиция исполина немецкой и мировой музыки Иоганна Себастьяна Баха.

Неефе открыл юному Бетховену новый, изумивший его мир – мир баховских творений. Глубина мысли, торжественная простота и скульптурная пластичность мелодий, потрясающее мастерство полифонии, когда несколько одновременно звучащих мелодий хитро сплетаются в единое, художественно цельное многоголосие и перед слушателем вырастает грандиозное здание, подобное величественному готическому храму, захватили Бетховена. Благодаря Неефе он на всю жизнь сохранил любовь к музыке Баха.

Учитель познакомил ученика с бессмертными творениями и другого классика мировой музыкальной культуры, гениального Генделя, Героика, мощь, эмоциональность генделевских образов с юных лет и навсегда пленили Бетховена. Недаром он неизменно преклонялся перед всесильным талантом Генделя.

Неефе привил своему ученику любовь к народной песне – животворному роднику, из которого черпают вдохновение все композиторы.

Неефе был не только учителем, строгим, взыскательным, умным, но и воспитателем молодого Бетховена. Сам Людвиг несколько позже так писал об этом в письме, адресованном Неефе:

«Я вам глубоко признателен за мудрые советы, подвинувшие меня в изучении божественного искусства, которому я посвятил себя. Если мне суждено будет прославиться, то этим я буду обязан вам».

Под руководством своего наставника юный композитор достиг довольно значительных успехов. О них рассказывает сам Неефе в корреспонденции, опубликованной в одном из самых авторитетных музыкальных изданий того времени, венском журнале «Крамер-магазин»:

«Этот одиннадцатилетний мальчик играет на клавесине весьма искусно и выразительно. Он в совершенстве читает с листа; достаточно сказать, что он бегло исполняет «Хорошо темперированный клавир» Баха. Кто знаком с этим собранием прелюдий и фуг во всех тональностях, поймет, что это значит. Г-н Неефе, насколько позволяли ему служебные занятия, знакомил мальчика с гармонией. В настоящее время он дает ему уроки композиции и с целью поощрения его издает в Мангейме девять фортепианных вариаций на тему одного марша, написанных этим мальчиком. Если продолжение его занятий будет таково же, как начало, то, несомненно, из него выйдет второй Моцарт».

Сочинение, о котором упоминает Неефе, – вариации на тему марша Дресслера. Имя этого скромного оперного певца из Касселя не сохранилось бы для истории, если бы двенадцатилетний мальчуган не положил написанную им нехитрую пьеску в основу своего первого произведения.

Вариации – форма музыкального сочинения, которую Бетховен будет широко применять на протяжении всего своего творческого пути. В вариациях та или иная тема претерпевает ряд видоизменений. Перед слушателем возникает вереница самых разных образов, связанных между собой тематическим единством. Одна и та же мысль принимает разные очертания, она та же самая, и она – совсем иная. Так ясным морозным днем в густом лесу солнце горит в еловых ветвях, опушенных инеем, множеством огоньков, сверкающих и переливающихся разнообразными красками – то белой, то зеленой, то красной, то синей, то желтой, то оранжевой. Содержание музыкальной мысли, заключенной в теме, и расширяется и углубляется в вариациях.

Разумеется, все это в первом сочинении мальчика лишь намечено, и намечено робкой, ученической рукой. Девять вариаций на тему марша Дресслера походят на грандиозные вариации финала Девятой симфонии не больше, чем узенький ручеек на широкую и многоводную реку. Но не будь ручейка, не было бы и реки.

Несколько позже Людвиг пишет три сонаты для клавира. Они уже более значительны. В них нет-нет да прозвучат нотки подлинного драматизма, хотя на сонатах в целом лежит печать подражания, что, впрочем, естественно: ведь их создателю шел всего лишь четырнадцатый год.

Трем сонатам для клавира сопутствует посвящение, написанное в довольно вычурных и пышных выражениях. Сочинено оно скорее всего не без помощи Неефе и содержит ряд любопытных биографических деталей.

«Курфюрсту Максимилиану Фридриху Кельнскому. Высокочтимый!

С четырехлетнего возраста я предан музыке. Познакомившись так рано с благосклонной музой, наполнившей мою душу чудными созвучиями, я полюбил ее, и, как часто казалось мне, она, в свою очередь, полюбила меня. Теперь уже исполнилось мне одиннадцать лет (с легкой руки Иоганна, и Неефе, а следом за ним и Людвиг допускают неточность: Бетховену в то время уже исполнилось тринадцать лет. – Б. К), а муза все продолжает шептать мне в минуты, посвящаемые ей: «Попытайся изложить письменно гармонии души твоей!» «Возможно ли в одиннадцать лет, – думал я, – стать сочинителем? И что скажут на это люди искусства?» Меня охватила оторопь. Но муза желала, я повиновался ей и писал».

Постепенно юный Бетховен приобретал в Бонне кое-какую известность. На четырнадцатом году жизни он был, наконец, принят на придворную службу, получив постоянное место органиста с жалованьем в сто пятьдесят флоринов. Оклад, хотя и твердый, но явно недостаточный, чтобы прокормить семью, которая теперь почти целиком находилась на его иждивении.

Пришлось изыскивать дополнительные заработки. И Людвиг наряду со службой при дворе и в театре становится учителем музыки в домах богатых жителей Бонна – труд неблагодарный, изнурительный, иссушающий ум и душу.

Но, как это часто бывает, плохое несет в себе и долю хорошего. Уроки привели Людвига в дом семейства Брейнинг.

Он словно попал на другую планету. Впервые в жизни Людвиг, к своему изумлению, увидел, что семья не только скопище постоянных раздоров, дрязг и скандалов, что в ней можно жить мирно, спокойно, без тягостных раздумий о том, где наскрести денег на завтрашний обед.

Бетховен обучал игре на рояле Элеонору и Лоренца Брейнинг. Между юным учителем и его учениками– он был лишь немногим старше их – установилась прочная дружба. Они быстро перешли друг с другом на «ты». Он звал их запросто – Лорхен и Ленц, а они его – Людвиг.

Очень скоро Бетховен почувствовал себя в этой славной, дружной семье куда лучше, чем дома.

Глава семьи, вдова придворного советника Эмануэля фон Брейнинга – он героически погиб при пожаре дворца, спасая документы придворной канцелярии, – Елена Брейнинг относилась к юному музыканту с той же ровной теплотой и сердечностью, как и к своим детям. Недаром Бетховен называл ее «ангелом-хранителем», «второй матерью». Позже, уже находясь в зените славы, великий композитор писал Лорхен: «Вас и вашу дорогую мать я никогда не забуду».

Чуткая и тактичная Елена Брейнинг тонко чувствовала и понимала особенности натуры Людвига. Когда он внезапно, казалось, ни с того, ни с сего становился колючим, вызывающе дерзким, она уводила детей в другие комнаты и оставляла его наедине с самим собой.

– Не трогайте его, – мягко говорила она, – сегодня на него снова напал его раптус – другими словами, на него снова нашла дурь.

Проницательная женщина понимала, что этот шероховатый юноша во многом отличен от других людей и не надо мешать ему идти тем путем, какой ему предначертан судьбой и дарованием.

Люди высокой культуры, Брейнинги намного обогатили духовный мир Бетховена. В их доме он познал радость чтения. В его жизнь вошли Гёте, Шиллер, Клопшток, Шекспир, Гомер, Плутарх, Софокл, Еврипид.

Суровый и замкнутый юноша, кого жизнь так часто потчевала пинками, оттаивал. Вместе с тоненькой и изящной Лорхен он проливал слезы над «Вертером», с другим ее братом, умным и любознательным Стефаном, размышлял над Аристотелем и Плутархом, вместе с молодым эльзасским студентом Францем Вегелером, преподававшим детям общеобразовательные науки, тоже своим человеком в доме, восхищался Гомером и Шекспиром. Именно Брейнингам и Вегелеру обязан Бетховен тем, что все эти великие мыслители и писатели стали постоянными спутниками его жизни.

Уже в зрелом возрасте он писал своим издателям Брейткопфу и Хертелю:

«Эти два писателя (Гёте и Шиллер. – Б. К.) – мои самые любимые писатели, так же как Оссиан и Гомер, последнего я, к сожалению, могу читать лишь в переводе».

С юных лет Бетховен питал уважение и любовь к науке, неистребимое стремление постичь ее.

«Нет такой книги, – писал он уже в зрелом возрасте, – которая была бы для меня слишком ученой. Ничуть не претендуя на настоящую ученость, я еще с детства стремился понять идеи величайших, мудрейших писателей всех времен. Стыдно артисту не считать своею обязанностью по крайней мере подобного стремления».

Так, в трудах, больших заботах и маленьких радостях проходила юность Бетховена. Он служил, учил, учился и сочинял. Но мысли его все чаще и чаще покидали Бонн и устремлялись к Вене. Не потому, что его манил суетный блеск императорской резиденции. Вена влекла его тем, что в ней жил и творил Моцарт. Бетховен решил стать его учеником.

Сереньким мартовским утром 1787 года прибыл Людвиг в Вену. Город встретил его неприветливо Серые громады домов презрительно щурились неосвещенными окнами фасадов. Деревья в парках и садах угрожающе вздымали к небу узловатые руки ветвей. На горизонте мрачной тучей нависли горы.

Одинокий и неприкаянный бродил Бетховен по чужому городу, затерянный в каменной чащобе улиц и переулков, среди безучастных людей, равнодушно толкавших его локтями и спешивших по своим делам.

Наконец он дождался того часа, когда, как ему казалось, удобно явиться домой к незнакомому человеку.

Он поднимался по лестнице и чувствовал, как все в нем ходит ходуном. Колотилось сердце, стучало в висках, мелкой дрожью тряслись колени. И чем больше он старался унять эту дрожь, тем она становилась сильнее.

Он ускорил шаг и, перепрыгивая через ступеньки, обогнал шедшую впереди служанку. Остановился, оглянулся, но ничего, кроме скуки и безразличия, не прочел на ее лице. Слишком много молодых композиторов приходило к Моцарту – он никому не отказывал в поддержке и поощрении, – чтобы служанка обратила внимание на этого угловатого и грубого паренька, с виду неотесанного провинциала.

Она привела его в большую комнату и вышла. В комнате стояли клавир, небольшой, хрупкий письменный столик, инкрустированный бронзой, и несколько стульев, мягких, обитых дорогой шелковой тканью. На столе – ни чернильницы, ни пера, ни клочка бумаги, на клавире – ни одной папки с нотами. Видимо, тот, кто работал здесь, не любил открывать свою жизнь взорам других.

В комнате также стоял бильярдный стол. На зеленом сукне желтели шары. На бильярде недавно играли – кончик кия, прислоненного к столу, был покрыт мелом.

Бетховен как вошел, так и продолжал стоять посреди комнаты, охваченный оторопью. И чем настойчивее он пытался прогнать ее, тем сильнее она овладевала им.

Неловкий, вконец оробевший и растерянный, он не смог себя заставить пожать тонкую и изящную руку, протянутую ему маленьким, юрким человеком, внезапно появившимся в комнате.

Моцарт недоуменно повел плечами и улыбнулся.

Они стояли и молча смотрели друг на друга, разные, непохожие. Тонкое, нежного и мягкого рисунка лицо Моцарта контрастировало с резкими чертами лица Бетховена – квадратной нижней челюстью, тяжелым подбородком, взбугрившимися скулами с беспокойно ворочающимися желваками. Один – открытый, непринужденно приветливый и чуть ироничный; другой – сумрачный, скованный, гневный и жалкий.

Моцарт все так же молча указал рукой на клавир.

Бетховен сел и заиграл. Сколько он играл, он не помнил. Вероятно, долго. Борьба с волнением, сковавшим его, поглотила все душевные силы, и их не осталось на музыку. Пальцы бегали по клавишам, душа же оставалась неподвижной.

Его остановил стук. Стукнули, столкнувшись, два бильярдных шара. Он поднял глаза. Моцарт стоял с кием в руке и улыбался. На этот раз виновато.

Бетховен вскочил, захлопнул крышку инструмента и двинулся было к двери, но остановился. Уйти ни с чем… ничего не добившись… после того, как предпринято все это путешествие… деньги на дорогу добыты с таким трудом…

Он принудил себя сесть и, не глядя на Моцарта, попросил тему для импровизации. Моцарт подскочил к клавиру, открыл его и одним пальцем простучал несколько нот.

Растерянно и смятенно прозвучали они под руками Бетховена. Грозные аккорды неотвратимо теснили несколько хрупких нот, придавливали их всею своею тяжестью… И тогда, когда они, казалось, уже были сломлены, расплющены, окончательно повержены ниц, вдруг дерзко взметнулся неукротимый, как вырвавшееся на свободу пламя, пассаж. Он рассыпался в вышине мириадом искр – звонких трелей. И в их сияющем венчике встала тема – радостная, ликующая, счастливая.

Свет пронзил тьму.

Но лишь на миг. Басы тут же обрушились своими страшными ударами. Но тема уже была не та. что вначале. Она возмужала, окрепла и смело кинулась навстречу опасности.

В яростном единоборстве сшиблись непримиримые антиподы – тьма и свет, свет и тьма. Их борьба ширится, сокрушает все мироздание. Еще немного – и не останется ни победителей, ни побежденных – мир будет ввергнут в хаос…

Звучат аккорды… Один, другой, третий… Пронзительные, режущие ухо, они подобны воплям ужаса…

И наступает тишина… долгая, бесконечная…

А потом из тишины возникает все та же тема. Она хоть и светла, но подернута грустной дымкой устали. В знакомой мелодии слышны отзвуки боли и скорби. Победа далась нелегко. Она потребовала жертв.

Но жизнь берет свое. Жизнь неукротимо стремится дальше, вперед. На фоне бурного и светлого, как журчанье весенних потоков, аккомпанемента вольно плывет знакомая мелодия. Сотканная из света и тепла, она несет с собой ничем не омраченную радость и счастье…

Окончив импровизировать, Бетховен еще с минуту сидел за инструментом, низко опустив голову. Когда он встал со стула, Моцарта в комнате не было. Не поднимая головы, Бетховен понуро двинулся к выходу. Уже стоя в дверях, он обернулся, привлеченный шумом, раздавшимся за его спиной.

В комнату поспешно вошел Моцарт. Когда Бетховен кончил играть, он неслышно выскользнул из комнаты, а сейчас вернулся, ведя за собой нескольких друзей.

– Обратите внимание на этого паренька, – торопливо проговорил Моцарт, указывая пальцем на Бетховена. – Со временем о нем заговорит весь мир!

Но учиться у Моцарта не пришлось. Прибыло письмо из дому и разрушило все планы. Распечатав конверт и прочитав кривые каракули отца, Людвиг немедленно выехал в Бонн – там лежала при смерти мать.

По пути, в Аугсбурге, он задержался – не хватило денег на дальнейшую дорогу. Выручил аугсбургский адвокат Шаден, одолжив Людвигу три карлсдора. К нему и обращено письмо из Бонна – первое дошедшее до нас письмо Бетховена. Оно рисует и печальные события, разыгравшиеся в семье, и чувства, охватившие юношу.

«Здоровье мое и настроение начали быстро ухудшаться. Чем ближе я подъезжал к родному городу, тем чаще стал получать от отца письма с требованием – поскорее ехать, так как здоровье матери внушало опасения. Поэтому, несмотря на собственное недомогание, я спешил чрезвычайно: желание еще раз повидаться с больной матерью устранило все препятствия и помогло преодолеть величайшие затруднения. Я застал ее еще в живых, но в самом плачевном состоянии: у нее была чахотка, и после долгих страданий она умерла… (Мария Магдалена 30 скончалась 17 июля 1787 года. – Б. К.). Она была для меня доброй, любящей матерью, лучшим другом! Я был счастливейшим человеком, когда еще мог произносить дорогое слово «мать», на которое всегда мне отзывались! К кому мне теперь обратиться с этим именем? К немым ее образам, проносящимся в моем воображении? С тех пор как я нахожусь здесь, печаль не покидает меня; я постоянно страдаю одышкой и опасаюсь, что это может перейти в чахотку. К тому же меланхолия, которая тяготит меня почти столько же, как и сама болезнь».

Жизнь Бетховена стала еще тяжелей. Отец пил беспробудно. Теперь уже с горя.

Во время болезни жены он заложил и продал почти все свое имущество, а едва успев похоронить Марию Магдалену, отправился на толчок, где, обливаясь пьяными слезами, бойко торговал вещами покойницы. Когда вино поглотило и эти деньги, он сделал попытку пропить не только свое жалованье, но и заработок сына.

Дольше Людвиг терпеть не мог. На его иждивении остались двое младших братьев. И он решился на крайность. Угрюмо сдвинув брови и до хруста в зубах стиснув челюсти, он явился в придворную канцелярию с просьбой – выслать отца из Бонна, а жалованье передать семье.

Курфюрст – в Бонне тогда правил Максимилиан Франц – был либералом. Он не любил крутых мер и не одобрял излишней суровости, а потому принял половинчатое решение – оставил Иоганна в Бонне, но жалованье повелел разделить поровну, на две части: одну половину выдавать пьянице на руки, другую же выплачивать сыну на содержание семьи.

Так семнадцатилетний Людвиг стал главой семейства, и фактически и юридически.

Теперь он зажил более спокойно, но не менее напряженно. Вечера занимал театр. Сидя в скупо освещенном свечами и плошками оркестре, он играл на альте. Глаза быстро схватывали нотную строчку, пальцы привычно бегали по грифу, правая рука механически водила смычком по струнам, но мысленный взор был устремлен на сцену. Там, в волшебном зеркале, оживали картины античной Греции, сказочного Востока, Возрождения, современности. Оперы Глюка – «Орфей», «Альцеста», Моцарта – «Похищение из сераля», «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро» – всякий раз заново потрясали юного оркестранта. Он будто слышал их впервые, каждой порой своего тела впитывал чудесную музыку и часто после спектакля просыпался среди ночи, разбуженный музыкальным видением.

Днем была капелла – репетиции, концерты, служба при дворе. В те времена боннская капелла считалась одним из лучших оркестров Европы. В ней собрались отличные музыканты, каждый – непревзойденный мастер своего искусства: великолепный скрипач Франц Рис – его сын Фердинанд, знаменитый пианист и композитор, впоследствии стал одним из любимых учеников и друзей Бетховена; прекрасные виолончелисты братья Андреас и Бернгард Ромберг; валторнист-виртуоз Николаус Зимрок; концертмейстер капеллы Антонин Рейха, выдающийся музыкальный теоретик.

«Нелегко найти другой оркестр, в котором были бы такие скрипачи и виолончелисты, как здесь», – отмечает современник и добавляет, что концерты боннской капеллы неизменно пользовались столь выдающимся успехом, что на каждом из них происходило сущее столпотворение. «Слушателей в зале набивалось так много, что музыканты едва могли играть: у них пот катился по лицам».

Юнцу, не достигшему и двадцати лет, состязаться с этими зрелыми и отличными артистами было трудно. Но там, где другие робко отступали, Бетховен, напружинив мускулы своего атлетического тела, рвался вперед. Трудности лишь разжигали его. Он вцеплялся в них мертвой хваткой и, в конце концов отбрасывал со своего пути.

И силы его не слабели, а крепли, уверенность в себе росла.

Тяжелый, утомительный труд не тяготил его. Он приносил радость и успокоение. После многих часов, проведенных за клавиром, когда, не разгибая спины, сидишь и, кажется, до полной одури повторяешь одну и ту же фразу или виртуозный пассаж, он мигом засыпал и просыпался на том же самом боку, на котором заснул. Спал без снов. Таким освежающим тело и душу сном спят каменщики. Мастер отдыхает по праву. День работы принес усталость и удовлетворение сделанным – еще выше поднялась стена возводимого им дома.

И Людвиг полностью подчинил себе инструмент. Его толстые, словно обрубленные, прямоугольные на концах пальцы как бы получили свое продолжение в клавишах, и клавир, послушно повинуясь музыканту, выражал любое движение его души.

Ныне для Людвига уже не существовало технических трудностей. Он достиг тех вершин, откуда открывались необозримые просторы искусства.

Поэтому теперь он не только соперничал с самыми знаменитыми пианистами своего времени, но и побеждал их. Однажды «музыканты придворной капеллы, – вспоминает Николаус Зимрок, – посетили капельмейстера Штеркеля. Он исполнил для них свою сонату для скрипки и фортепиано. Штеркель играл в присущей ему изящной, приятной манере. Затем он попросил Бетховена исполнить недавно вышедшие в Майнце бетховенские вариации на тему Ригини «Vieni Атоге», признав при этом, что для него самого они слишком трудны. Он считал, казалось нам, что Бетховен их написал, но сам сыграть тоже не в состоянии. Бетховен почувствовал это. Он сел за клавир и ко всеобщему удивлению исполнил свои вариации легко и свободно, да еще абсолютно в манере Штеркеля – с огромным изяществом, блеском и бриллиантной легкостью, словно то были не труднейшие бетховенские вариации, а несложная для исполнения соната Штеркеля. Закончил же он несколькими новыми вариациями, тут же, на месте сымпровизированными. Штеркель был восхищен». Успехи не кружили головы Людвига. Он совершенно равнодушно воспринимал похвалы. Их сладкий яд не отравлял его. Впрочем, они несли кое-что хорошее. Восторги, вызываемые им у слушателей, еще более укрепляли веру в себя. А это приносило душевное спокойствие, столь необходимое для творчества, особенно ему, натуре мятущейся, страстной.

Но временами его охватывало беспокойство. Оно приползало по ночам вместе с сумраком и мглой такое же, как они, смутное и расплывчатое. Оно томило, волновало, заставляло метаться по постели, гнало с нее прочь.

И тогда он вставал и средь ночи уходил из дому. Крадучись, словно боясь самого себя, пробирался безлюдными улицами, мимо притихших домов. Вздрагивал, заслышав колотушку ночного сторожа. Вздыхал, рычал, хрипло смеялся, провалившись в водоворот жгучих и мучительно сладостных образов и чувств.

А дойдя до прирейнских холмов, ложился на спину в густо пахнущую медом траву и часами глядел в небо. Вверху спокойно и бесстрастно светили звезды. Внизу бесстрастно и спокойно плескалась река.

И страсти затихали. И приходило умиротворение.

Он не только чувствовал – он слышал его. Словно откуда-то издалека доносился серебристый голос гобоя. А из звуков вырастал образ – чистый, ясный, образ девушки, женщины… Людвиг не улавливал черт ее лица – ведь истинная красота неуловима, – но знал, что оно прекрасно. Этот женский образ не приводил в смятение, подобно тем, что в последнее время так часто одолевали его, не обжигал мучительно сладостным желанием. Он не пытался убежать от него. Он тянулся к нему. Он ждал и жаждал его.

Обычно же, чем сильнее влекло его к женщине, еще не познанной и потому таинственно далекой, тем старательнее он избегал встречи с ней. В присутствии женщин он, уверенный в себе и сильный, становился дряблым, беспомощным и жалким. Лицо покрывалось багровыми пятнами, рябины белели и проступали еще явственнее.

Это, конечно, не ускользало от глаз приятелей. И однажды они решили и подтрунить над ним и помочь ему.

Было это ясным летним вечером. Капелла после концертной поездки по Рейну остановилась в тихом живописном городке, над которым повис густой, пьянящий аромат акации. Музыканты, утомленные дневным путешествием, сразу же после ужина разбрелись по своим комнатам в трактире. Лишь некоторые из них остались внизу, в общем зале, и продолжали лениво тянуть вино. Его подавала служанка, крупная, широкобедрая девица с копной огненно-рыжих волос и дерзкими насмешливыми глазами.

Когда Людвиг покинул зал и вышел прогуляться к Рейну, сидевшие за столом подозвали служанку и долго с ней о чем-то шептались. Сначала она все посмеивалась, водя большим пальцем босой ноги по полу, но под конец расхохоталась и кивнула головой.

Он вернулся домой поздно. Трактир уже спал. Входную дверь открыла служанка и юркнула во мрак коридора. Он успел лишь заметить, как сверкнули искорками ее глаза. А может быть, то были отсветы свечи, которую она, прикрывая ладонью, держала у высокой, порывисто вздымающейся груди.

Людвиг не успел еще раздеться и лечь в кровать, как в комнату к нему вошла служанка. Он не видел ее – в маленькой каморке с полукруглым окном на уровне пола было темно. Но он знал, что она здесь. По комнате струился запах – пряный, как мята, и резкий, как мускус, дурманящий голову, парализующий волю и разжигающий кровь, – запах женского тела. Разгоряченное желанием, оно воспламеняло желание и тянуло к себе, властно, неудержимо, подобно тому, как бездна тысячью незримых щупалец тянет человека ринуться с огромной высоты вниз.

Где-то совсем рядом находилось самое простое и самое загадочное существо из всех живущих на свете – женщина. Несколько шагов, и она перестанет быть тайной, мучительной и сладостной. Но вместе с ней исчезнет и хрупкий образ, возникавший в серебристом пении гобоя… Бетховен с силой оттолкнул служанку и стремглав выскочил из комнаты.

«Чувственное наслаждение без воссоединения душ есть и остается скотским. После него не испытываешь ни малейшего намека на благородное чувство. Больше того, испытываешь раскаяние», – четверть века спустя записал он в своем дневнике.

Курфюрст Максимилиан Франц прибыл в Бонн из Вены. Подобно своему старшему брату, императору священной Римской империи германской нации Иосифу II, он проводил политику просвещенного абсолютизма.

Иосиф II, обладая зорким глазом и трезвым умом, видел и понимал, что в стране, хочет того феодальная знать или нет, растут и складываются капиталистические отношения. «Остановить поступь истории, – проницательно думал он, – не дано никому. Даже всесильному монарху. Но можно и должно, – полагал Иосиф II, – примирить старое с новым».

Абсолютная монархия укрепится, если приспособить феодальные отношения к складывавшимся в стране капиталистическим отношениям. Для этого он провел ряд социальных реформ.

При нем крестьяне Галиции, Чехии, Моравии, Краины были освобождены от личной зависимости. Впрочем, сама жизнь толкнула императора на этот государственный акт. В стране то и дело вспыхивали крестьянские восстания. Кроме того, мануфактурное производство, которое быстро росло, требовало свободных рабочих рук.

Стремясь укрепить абсолютизм, Иосиф II проводил политику централизации. Он усилил принудительное онемечивание угнетенных народов империи. При Иосифе II, по его приказу, не раз жестоко подавлялось освободительное движение порабощенных Габсбургами народов.

Иосиф II был поборником просвещения. Он урезал права церкви, конфисковал монастырские владения, основал многие учебные заведения и осуществил школьную реформу, открыл больницы, родильные дома, сиротские приюты.

Хотя реформы Иосифа II были половинчатыми, им все же не суждено было пережить своего создателя. Не успел он умереть, как феодальная аристократия добилась отмены его законов и нововведений. И, конечно, Иосиф II был недалек от истины, когда перед смертью с горечью заметил о себе: «Он хотел добиться многого, а не достиг ничего».

Максимилиан Франц шел по стопам своего брата. Он также пытался укрепить абсолютизм и, следуя духу времени, насаждал просвещение. В Бонне был создан превосходный ботанический сад, открыта читальня. Сам курфюрст усердно посещал ее. Максимилиан основал Боннский университет и покровительствовал наукам и музам, что, правда, не мешало городу утопать в зловонной грязи.

Одним из студентов Боннского университета стал Бетховен. Он записался слушателем философского факультета. Посещал лекции по логике, метафизике, кантовской философии, греческой литературе.

Ее курс читал Евлогий Шнейдер. Этот монах-францисканец так сильно увлекся книгами французских просветителей, свершивших революцию в умах и подготовивших революцию в действии, что не только порвал с духовенством, но и стал врагом его. Он стал также смертельным врагом феодального деспотизма.

Зажигательный оратор и талантливый писатель, человек огненной страсти, он словом и пером громил прогнившие устои старого общества, с гневом обрушивался на попов, князей и их прислужников. Не зря наместник бога на земле, всесильный глава католической церкви папа Пий V включил его сочинения в описок запрещенных богопротивных книг, на что Шнейдер, разумеется, не обратил ни малейшего внимания и продолжал с кафедры Боннского университета возглашать идеи свободы, равенства и братства.

Огненные лекции Евлогия Шнейдера воспламеняли и без того пылкие умы студентов. Его призывы к революции, к беспощадной борьбе с тиранами гулко отзывались в их душах, будили неукротимую энергию, взывали к действию.

Молодежь была охвачена революционным порывом.

Среди тех, кто с восторгом внимал каждому слову Шнейдера, был юный Бетховен. Он одним из первых подписался на сборник революционных стихов своего профессора и с восторгом зачитывался такими строками:

Когда, пока еще вдали от Бонна, в Париже прогрохотали первые раскаты великой грозы, разразившейся над Францией и очистившей ее воздух, когда революционный народ штурмом овладел Бастилией и сровнял ее стены и темницы с землей, будущий якобинец и комиссар конвента Евлогий Шнейдер срывающимся от волнения и радости голосом прочел студентам свое стихотворение:

Юный Бетховен до боли в руках рукоплескал этим стихам. В них он нашел то, что волновало и его. То были и его мысли и его чувства.

«Свобода!!! Чего же еще больше желать человеку???»– писал он одному из своих друзей.

«Делать добро, где только можно, свободу любить больше всего, от правды не отрекаться никогда и нигде, даже у подножия трона», – вот девиз, который он начертал в те годы и которого придерживался до конца своих дней.

Уже тогда, на заре своей творческой юности, Бетховен пытается воплотить в звуках великие идеи революции, безраздельно захватившие его. Он пишет мужественную и сурово чеканную, словно поступь революционных батальонов, «Песнь о свободном человеке» для солиста и хора. В ней прославляется свободный человек, готовый, «не задумываясь, пожертвовать ради свободы всем своим добром и самой жизнью, ибо ему нечего терять».

Конечно, девятнадцатилетнему юноше еще не хватало ни сил, ни умения, чтобы выразить бурлившие В нем МЫСЛИ и страсти. Стать певцом революции Бетховену лишь предстояло. Но даже в ранних произведениях боннской поры то здесь, то там вспыхивают яркие сполохи. Они предвестники того могучего зарева, которое со временем охватит весь горизонт и зальет землю ясным сиянием.

В траурной кантате, написанной на смерть Иосифа II, звучит светлая, проникнутая высоким гуманизмом мелодия. Она полностью будет использована в лучезарном финале «Фиделио», воспевающем верность высоким идеалам любви и человеколюбия. Не напрасно великий Брамс сказал по поводу этой кантаты, что если бы на ее титульном листе и не стояло имени Бетховена, его все равно можно было бы отгадать.

Когда Иосиф Гайдн, возвращаясь в Вену после триумфальной поездки в Лондон, посетил по пути Бонн, двадцатилетний Бетховен показал ему свою кантату. Старик внимательно просмотрел ноты, снял со своего толстого, мясистого носа очки в скромной железной оправе, протер их огромным, как салфетка, пестроклетчатым платком и, пожевав губами, сказал, что молодому человеку надо ехать учиться. Лучше всего – в Вену.

В устах величайшего из оставшихся в живых композиторов (Моцарт к тому времени уже умер) этот совет звучал как наивысшая похвала. Гайдн был на редкость благодушным и доброжелательным человеком, но во всем, что касалось искусства, он оставался беспощадно суровым.

Бетховен стал готовиться к отъезду. Нужны были деньги. Ими ссудил граф Вальдштейн. Блестяще образованный человек, страстный любитель и знаток искусства, сам талантливый пианист-импровизатор, он разглядел недюжинный талант юного учителя музыки, с которым встретился в доме Брейнингов, и стал его советчиком и покровителем.

Граф Вальдштейн, один из самых близких друзей курфюрста, прибыл в Бонн вместе с ним. У него сохранились широкие связи с влиятельными людьми резиденции. Он напутствовал Бетховена ободряющими строками. Они придали силы молодому человеку, отправлявшемуся на чужбину:

«Дорогой Бетховен! Вы едете в Вену, осуществив тем самым свою заветную мечту. Гений музыки все еще оплакивает кончину Моцарта; он временно приютился у Гайдна, неисчерпаемого источника гармонии. Но не там ему суждено проявить свое величие и мощь; он уже ищет избранную натуру, чтобы служить ей. Поезжайте, работайте без устали, Гайдн из своих рук передаст вам гений Моцарта».

Вальдштейн также помог раздобыть разрешение курфюрста оставить службу в капелле, но сохранить жалованье. Впрочем, это не стоило графу особых трудов. Времена настали неспокойные, и курфюрсту было не до капеллы. Валы революционного прибоя, бушевавшие во Франции, приближались к Бонну.

20 сентября 1792 года скрестились шпаги революции и контрреволюции. В знаменитой битве при Вальми армии французов нанесли исполинский удар прусско-австрийским войскам. Попытка феодальной Европы интервенцией покончить с революцией завершилась крахом. И прав был Гёте, очевидец этого великого события, когда после битвы при Вальми он пророчески заявил: «Отсюда и отныне начинается новая эпоха в мировой истории, вы сможете сказать, что присутствовали при ее рождении».

На берегах Рейна, подобно набатному колоколу, зазвучал грозный напев «Марсельезы». «Необыкновенное впечатление, – пишет Гёте, – произвело на нас появление конных стрелков. Они подъехали к нам неслышно, незаметно – и вдруг грянула «Марсельеза». Этот революционный гимн и без того носит характер печальный и таинственный, как бы скоро его ни исполняли; они же взяли темп совсем медленный, сообразно их медленному движению. Впечатление было ужасное, потрясающее».

Ужас охватил аристократов. Узкие улицы Бонна забили кареты, возки. Спешно вывозились архивы, документы, казна. Сановники, придворные, княжеская челядь торопились убраться подальше от греха. 31 октября бежал курфюрст.

А двумя днями позже, 2 ноября 1792 года, тишину раннего утра разорвал рожок почтальона. В почтовой карете, отправившейся из Бонна, было всего лишь два пассажира. В то смутное время бюргеры боялись путешествовать. Они предпочитали отсиживаться по домам, пережидая события.

Вслушиваясь в монотонный перестук копыт и печальное поскрипывание рессор, Бетховен мысленно прощался с родиной. Он глядел из окна кареты на город и не узнавал его. Пустынные, настороженно притихшие улицы. Нигде ни души. Запертые ворота. Наглухо закрытые ставнями окна. Нахмуренные седые брови заиндевелых деревьев.

Карета выехала на почтовый тракт и понеслась вдоль Рейна. На востоке вставало багровое солнце. По тяжелым серым водам, уже схваченным подле берега салом, струилась алая полоса. Будто солнце ранили, и оно окропило реку кровью.

Дорога, дорога! Куда она ведет?… Что принесет?… Что сбудется?… А что безжалостная жизнь развеет в прах?…

Неспокойно стучат копыта. Грустно скрипят рессоры. Тревожно гудит рожок. Беспокойно постукивает сердце. И щемит его печаль и тревога…

Карету вдруг поглотил разноголосый шум: говор множества людей, лошадиное ржанье. Бетховен выглянул в окно. Ружья, составленные в козлы. Дымящие костры с подвешенными над огнем котелками. Фургоны с брезентовой крышей. И всюду, куда ни глянь, солдаты, солдаты, солдаты…

Это на подмогу разбитым австрийцам и пруссакам подошли полки гессенцев.

Возница хлестнул Лошадей, и они понесли.

Бетховен откинулся на спинку сиденья и с трудом нацарапал карандашом в записной книжке:

«Талер – на чай вознице, за то, что малый не испугался солдатских кулаков и промчал нас сквозь гессенскую армию».

Но вот уже колеса прогрохотали по мосту. Лошади с натугой взяли подъем. Карета покатила по берегу, все удаляясь и удаляясь от Рейна.

В последний раз блеснула и скрылась река. А вместе с ней и юность.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |