"Ночью на кладбище" - читать интересную книгу автора (Сотник Юрий Вячеславович)

|

Юрий Вячеславович СОТНИК НОЧЬЮ НА КЛАДБИЩЕ

Маша сидела на одной из ступенек веранды, а ее со всех сторон облепили Фая, Нюшка, Игнат и Юра. Я был слишком взволнован и на ступеньках не сидел, я стоял и смотрел, что делает Маша. На голых коленях ее лежал большой блокнот. Зажав кончик языка в уголке рта, она рисовала что-то шариковой ручкой. Скоро все увидели, что это череп и скрещенные кости.

|

– Интересненько! А череп зачем? – усмехнулся Юра.

– Чтобы ему страшнее было, – ответила Маша. – Теперь пусть каждый распишется тут.

– Во! «Распишется»! – удивился Игнат. – Что мы, зарплату получаем?

Маша рассердилась.

– Ну, тогда бери блокнот и придумывай сам, что писать. Ну, бери! Ну, что же не берешь?!

– Да ну тебя! – буркнул Игнат.

– Вот тебе и «ну»! А с подписями вроде документа получается. – И Маша первой расписалась под рисунком: «М. Дрозд». Свою подпись она украсила такими завитушками, что за ними совсем скрылась фамилия «Дрозд». Остальные, даже «шибко интеллигентный» Юра, как звал его Игнат, расписались без затей, тем же почерком, каким пишут сочинения. Расписались Фая и Нюшка – дочери колхозников, у которых мои родители снимали дачу, расписался Игнат – сын хозяина Машиной дачи. Мне расписываться было не нужно. Маша вырвала верхний лист из блокнота, сложила его и сунула в нагрудный карманчик своей голубой кофточки.

– Игнат, бери весла! – приказала она.

Минуты через две мы вышли из калитки, пересекли немощеную дорогу и спустились к реке, где причаленная цепью к солидному колу стояла большая плоскодонка Игнатова отца.

Наша деревня Глинки стояла на берегу реки Вербилки, а на том берегу растянулось большое село Вербилово. Туда обычно ходили через мост в конце деревни, но нам нужно было попасть к церкви, стоявшей у дальнего от моста края села, и переправиться к ней в лодке было гораздо ближе. Река была шириной метров в пятьдесят. Сидя на веслах, Игнат направил лодку наискосок против течения, и минут через десять она уткнулась носом в берег. Здесь тоже торчал кол, и к нему была причалена такая же лодка. Игнат пристегнул замок от своей цепи к большому кольцу на колу, и мы по крутой тропинке поднялись на бугор, где стояла церковь. Перед тропинкой в церковной ограде из штакетника была калитка, а по ту сторону церковного двора – всегда открытые ворота. Пройдя через двор, мы очутились на небольшой поляне, где паслись две козы, и миновав ее, углубились в липовую аллею, которая вела к кладбищу.

Теперь надо объяснить, что мы задумали. Начну с того, что я был влюблен, влюблен первой любовью и, как говорится, по уши. Влюблен в Машу Дрозд. Это была довольно властная особа двенадцати лет, в которой мне все казалось необыкновенным и восхитительным: и прямой со вздернутым кончиком нос на слегка скуластом лице, и огромные чисто серые широко поставленные глаза, и даже метелка из русых волос, перехваченная у затылка аптекарской резинкой. Любовь моя была трудной. Мы только первое лето снимали две комнаты с верандой в Глинках, к тому же из-за болезни мамы мы поселились здесь не в начале лета, а лишь в середине июля, а Юра и Маша жили тут уже четвертый сезон и давно подружились между собой, с Игнатом и с дочками наших нынешних хозяев Фаей и Нюшкой. Надо добавить, что Маше, Юре и Фае было по двенадцати лет, Игнату – все тринадцать, а мне только одиннадцать. Одна лишь Нюшка была на два года младше меня.

Обычно влюбленные мальчишки такого возраста ведут себя перед своей избранницей, как вел себя Том Сойер перед Бекки: они проделывают на ее глазах акробатические трюки, стараются подраться с кем-нибудь, а если ловкости и смелости не хватает, пытаются привлечь к себе внимание дамы, награждая ее щелчками в макушку и легкими тумаками в спину. Но я был слишком застенчив для всего этого. Мало того, в присутствии Маши эта застенчивость мешала мне блеснуть тем, в чем я действительно был силен. На краю деревни у нас была «волейбольная площадка» с веревкой вместо сетки, и я в свои одиннадцать лет хорошо играл в волейбол, даже когда на площадку приходили парни пятнадцати и семнадцати лет. Но стоило там появиться Маше, меня охватывал такой страх упустить мяч, что он чуть не каждый раз улетал от моих рук в аут или в сетку (под веревку).

– Мазила! – бросала мне Маша, а Игнат с Юрой удивлялись.

– Что такое?! – восклицал Игнат. – То играл классно, а тут… на тебе!

Оба они и представить себе не могли, что в такую привычную для них Машку можно влюбиться до одурения, поэтому и не подозревали о состоянии моей души.

То же было и с разговорами. Поговорить в этой компании любили все, и я в том числе. Я умел неплохо рассказать какую-нибудь историю, прочитанную или взятую из жизни, но только не в присутствии Маши. Когда она смотрела на меня большими неподвижными глазами, мне казалось, что она думает: «Ну-ка, послушаем, что этот дурачок сморозит». Язык мой деревенел, я комкал рассказ, спеша его закончить, и Маша отворачивалась от меня с выражением откровенной скуки.

Интересно, что мальчишки не замечали, как на меня действует присутствие Маши, но это заметила одна из дочерей наших хозяев, толстая круглолицая розовощекая Файка. Однажды я нечаянно подслушал, как она говорит матери:

– Мама, а похоже, наш Димка в Машу Дрозд влюбимшись.

– С чего ты это взяла?

– Когда Машки нет – Димка парень как парень, а как она появится – он до того тушуется, до того тушуется – ну, совсем как дурачок.

– Ну и пускай себе. Ты помалкивай, а то его задразнят. Он мальчик хороший.

На мое счастье Файка послушалась матери. Она и виду не подала, что раскрыла тайну моего сердца. Но с тех пор зорко следила за мной маленькими как синие бусины глазками.

Кончался август, кончались каникулы, скоро мы должны были разъехаться по домам в Москве. Я знал, что Юра поддерживает знакомство с Машей в городе, знал, что даже Игнат навещает ее, когда бывает в столице, а я для нее так и оставался чем-то вроде пустого места. И я хорошо представлял себе, как она удивится, если я попрошу дать мне ее домашний телефон.

Но примерно дней за десять до отъезда я воспользовался удобным случаем и пошел на отчаянный шаг.

Во время каникул нам разрешалось ложиться спать поздно. В конце августа солнце заходило около девяти, и мы возвращались по домам после того, как уже давно стемнело. В тот вечер мы собрались на участке у Юры. Там под старой яблоней был серый от времени стол, единственной ножкой которого служил толстый пень, а возле него стояли две врытые в землю скамейки. Сидя за этим столом, мы говорили о страшном. Начали с рассказов о привидениях, вычитанных из книг, потом речь пошла о случаях из жизни. Маша передала рассказ своей бабушки о том, как в церкви отпевали одного ее знакомого, и вдруг рот упокойника во время отпевания растянулся в улыбке, а глаза приоткрылись. Так его и похоронили с этой улыбкой. Юра сообщил о том, как похоронили человека, якобы отравившегося грибами, но прокурор приказал вскрыть могилу, чтобы проверить, отчего он действительно умер. Когда гроб открыли, то увидели, что мертвец лежит не на спине, а на боку, обхватив лицо руками. Стало ясно, что человека похоронили заживо, и он очнулся в могиле. А Игнат и Фая дополняли друг друга, рассказали, как этой весной на воротах местного кладбища повесилась девушка, у которой жениха убили в пьяной драке.

От таких разговоров меня стал пробирать холодок по спине, и я заметил, что остальные часто поглядывают через плечо в темноту. И тут Маша вдруг сказала:

– А вот интересно: кто-нибудь согласится на спор пойти ночью на кладбище?

– На какое кладбище? – спросила Фая.

– Да ведь тут оно одно. Что за рекой. Юра, ты бы пошел?

Юра помолчал.

– Честно? Нет, не согласился бы. Я, конечно, понимаю, что покойники из могил не встают, привидений не бывает, но… Нет, не пошел бы.

Фая передернула плечами.

– Ввввв! За миллион не пошла бы.

– А я бы… я бы и мимо побоялась пройти, – сказала Нюша.

– Игнат, а ты? – спросила Маша, и тот неторопливо, как бы в раздумьи ответил:

– До мая месяца, пожалуй, пошел бы, а после того, как там Нина Климова удавилась – нет. Духа не хватило бы.

Пока Маша производила этот опрос, во мне созревала отчаянная мысль: вот единственный случай не только обратить на себя внимание Маши, но и удивить ее, возвыситься в ее глазах, стать настоящим героем! И как только Маша перевела глаза на меня, я произнес дребезжащим от волнения и таким громким голосом, что из ближайшего куста выпорхнула какая-то птица:

– А я бы пошел! И… и пойду.

– Пойдешь? – переспросила Маша.

– Пойду. И не на спор, а просто так. Только не в полночь, потому что родители не пустят, а вот примерно в такое время.

– И сейчас пойдешь? – спросил Юра.

– Нет, сейчас не пойду, потому что невозможно будет проверить, был я там или нет.

При свете луны я увидел, что теперь полностью овладел вниманием Маши. Мы сидели напротив друг друга. Она перекинула метелочку волос с груди на спину, положила локти на стол и слегка подалась ко мне.

– Так что же ты предлагаешь?

Я старался говорить негромко, но мой голос не слушался меня и звенел.

– Очень просто. Завтра днем мы все идем на кладбище, и ты при свидетелях прячешь там в каком-нибудь месте записку. А вечером, когда стемнеет, вы переправляете меня на тот берег и подождете около церкви, а я схожу на кладбище и принесу эту записку.

– И не побоишься? – спросила Маша.

– Может, и побоюсь, а все равно принесу, – гордо ответил я и вслух припомнил вычитанную где-то фразу: – Храбрый не тот, кто ничего не боится, а тот, кто умеет побороть свой страх.

– Думаешь, что поборешь? – спросил Игнат.

– Поборю. Со мной такое уже бывало. – Тут я приврал.

Вдруг Юра, сидевший рядом со мной, протянул через стол руку Маше.

– На что спорим, что Димка записку не принесет? До кладбища, может быть, дойдет, а искать записку – у него пороха не хватит.

Маша посмотрела на меня.

– Ну, ты как? Думаешь, хватит пороха?

– Конечно хватит, – небрежно ответил я.

Маша вложила свою руку в Юрину ладонь.

– Знаешь, на что спорим? Если ты проиграешь, ты будешь в течение часа ходить по деревне и говорить каждому встречному: «Здравствуйте! Я – недоверчивый дурак». А если я проиграю, я буду говорить: «Здравствуйте! Я доверчивая дура».

– Идет! – согласился Юра. – Игнат, разними!

В тот вечер я долго не мог уснуть. Меня распирало от сознания моего великого торжества. Мне вспоминалось, с каким вниманием Маша впервые за несколько месяцев смотрела на меня при лунном свете, вспоминалось, что она теперь разговаривала со мной не просто как с равным, а как с человеком, достойным особого внимания. О кладбище я почти не думал. За эти недели мне пришлось несколько раз пройти через него, потому что за ним тянулся лес, куда мы ходили по ягоды и по грибы. Проходили мы там всегда днем и, как правило, всей нашей компанией, и я не видел в нем ничего страшного. Теперь я сознавал, что ночью мне там будет не по себе, но это казалось пустяком по сравнению с таким прекрасным моментом: я возвращаюсь к ожидающим меня ребятам, бесстрастный, невозмутимый, вручаю Маше записку и произношу только два слова: «Вот! Получи!»

Аллея, ведущая к кладбищу, была длиной метров в полтораста, и здесь было какое-то удивительное сказочное освещение. Кроны старых лип почти смыкались над нашими головами, но солнце пробивалось сквозь листву, покрывая немощеную, но ровную дорогу множеством золотистых пятнышек. Мои спутники были одеты по-разному: на Маше была синяя юбка и голубая кофточка, на тонконогом Юре – коричневые шорты и полосатая с короткими рукавами рубашка навыпуск, на плечистом Игнате – грязно-белая майка и серые брюки, на Фае с Нюшкой – одинаковые ситцевые платья, розовые с белым горошком, – и при всем этом мне казалось, что все одеты почти одинаково, потому что все были, как и дорога, покрыты бесчисленными солнечными зайчиками. На дороге эти зайчики лишь слегка шевелились, потому что ветер колебал листву, но мы шагали, мы двигались, и от этого десятки зайчиков непрерывно ползали по каждому из нас – по голове, по плечам, по спине…

– Сейчас тут очень приятно прогуливаться, – сказал Юра. – А вот каково будет Димке идти здесь вечером в потемках!

– Дим, а Дим! – проговорила Фая. – А у нас тут на кладбище один отравленный грибами лежит. Игнат, ты не знаешь, бригадиру Шатову вскрытие делали перед тем как похоронить?

– Вроде не делали, – сказал Игнат.

– Вот то-то и оно! – продолжала Файка. – Может, его тоже живьем похоронили, и он теперь перевернутый лежит.

– А ну-ка, довольно вам! – прикрикнула Маша и обратилась ко мне: – Ты не слушай их. Они тебя нарочно запугивают, чтобы ты струсил и не пошел.

– Ну, и пусть запугивают, – сказал я беспечным тоном, хотя у меня что-то немножко съежилось внутри.

После окрика Маши Юра, Игнат и Файка перестали меня пугать, но ненадолго. Аллея кончилась у самых ворот кладбища, створок на них не было, просто два невысоких столба, а на них перекладина с деревянным крестом. Тут Игнат остановился.

– Вот гляди, – сказал он мне. – Здесь Нина Климова удавилась.

– Ага, – подтвердила Фая. – Она из дому маленькую лестницу принесла.

– А потом спрыгнула, – закончила Нюшка.

– А где ее жениха могила? – спросила Маша.

– На том конце кладбища, – ответил Игнат. – Там не повесишься; ни единого деревца.

Мы постояли немного, поговорили о самоубийце. Юра и Маша сказали, что эта Климова, должно быть, помешалась, если задумала покончить с собой именно здесь да еще тащить из дома лестницу. Игнат подтвердил, что она после смерти любимого была «какая-то не в себе».

– А где ее самою похоронили? – спросил я.

– Там где-то. – Игнат махнул рукой вправо. – Самоубийц на кладбище нельзя хоронить. Их за оградой кладбища зарывают.

По обе стороны от ворот тянулась полуразвалившаяся ограда. Я знал, что она охватывает кладбище только с трех сторон, а четвертая сторона его не ограждена, там каждый год появляются новые могилы.

Мы вошли на кладбище. Оно было старое, довольно запущенное и большое. Здесь хоронили не только жителей Вербилова и Глинки, но и других деревень, потому что тут была единственная на полрайона действующая церковь. От ворот тянулась песчаная дорожка, почти такая широкая, как и аллея, а в сторону от нее отходили узенькие тропинки между рядами могил. Примерно треть из них были ограждены, но многие представляли собой лишь продолговатые холмики. Одни из них были с боков обложены дерном, а сверху оставалась черная земля, чтобы высаживать цветы, некоторые целиком поросли бурьяном, и ясно было, что за ними уже никто не ухаживает. Среди могил было много отцветших кустов сирени и жасмина, тут и там белели стволы берез.

Идя по кладбищу, Маша вертела головой со своей метелкой, глядя то в одну сторону, то в другую.

– Надо спрятать записку в таком месте, – говорила она, – чтобы ее легко было найти.

– Пошли! Я знаю, где ее спрятать, – сказал Игнат.

Дойдя примерно до середины кладбища, все свернули на еще одну дорожку, которой я раньше почему-то не замечал. Она была такой же ширины, как и главная дорожка, и уходила под прямым углом вправо от нее.

– Дима, знаешь где мы находимся? – сказал Юра. – Это, можно сказать, пантеон.

– Пантеон? А что это такое?

Мне объяснили, что тут хоронят самых видных людей в округе, что здесь лежат два бывших председателя сельсовета, два председателя колхоза, лучший бригадир – орденоносец, знатный механизатор и две знатные доярки. Заглядывая за ограды, я не увидел здесь ни одного креста. Вместо них были четыре мраморные доски и несколько маленьких деревянных обелисков, выкрашенных в красный цвет.

– Дим! – сказал Игнат. – Вот третья могила слева, так в ней бригадир Шатов лежит. Который грибами отравился.

– И который, может быть, в гробу перевернулся, – вставил Юра.

Маша накинулась на него.

– Ну, знаешь, Юрка, это уже не честно. Мы с тобой пари держали, а ты нарочно Димку пугаешь, чтобы я проиграла.

– Извини! Молчу. Больше ни слова, – сказал Юра.

Всего огражденных могил было восемь, а дальше по обеим сторонам дорожки я увидел поросшие бурьяном холмики заброшенных могил, и мне подумалось, что эти могилы, наверное, постепенно сроют, и на их месте похоронят других «знатных» людей. Дорожка упиралась прямо в склеп, сложенный из какого-то светло-серого камня. Игнат объяснил, что это семейный склеп богатых помещиков Татарских, усадьба которых была сожжена в семнадцатом году, а сами они исчезли неизвестно куда. Крыши на склепе давно не было, на сенах его росла трава и даже маленькое деревце. Ржавая, со следами зеленой краски дверь была приоткрыта лишь сантиметра на три. Игнат сказал, подергав ее:

– Когда-то открывалась, а теперь – не открыть. Похоже, стены осели, и она вместе с ними.

Я увидел, что нижняя часть двери почти врезалась в порог из того же светло-серого камня.

Вот куда мы записку сунем, – сказал вдруг Юра. – Мария, давай ее сюда.

Маша вынула из карманчика записку, Юра свернул ее в трубочку и сунул в ржавую петлю для замка, сохранившуюся на двери.

Все сказали, что он придумал это очень удачно. Я, правда, заметил, что кто-нибудь может прийти сюда, увидеть записку и вытащить ее, но Игнат возразил:

– Да кто сюда придет?! К тем могилам (он мотнул подбородком в сторону «пантеона») и то раз в год ходят, а сюда… Ты гляди, здесь дорога уже травой заросла.

Пришлось согласиться. От ближайшей к склепу огражденной могилы было метров пятнадцать. Едва ли оттуда кто-нибудь увидит записку. Мы двинулись обратно, и мои спутники были очень довольны: и место выбрали достаточно страшное – и в самом центре кладбища, – и записку мне легко будет найти.

А у меня настроение как-то вдруг испортилось. Проходя мимо могилы бригадира, я поежился и с тех пор начал подумывать о том, каково мне будет здесь ночью. Проходя мимо столбов с перекладиной, я вспомнил о Нине Климовой, вспомнил, что она зарыта где-то слева перед оградой.

Ребята, выйдя из кладбища, словно забыли, зачем они приходили сюда. Они заговорили о приближающемся сентябре, о том, кто по каким предметам успевает или отстает. Лишь когда все уселись в лодку, Маша вспомнила обо мне.

– Дима, мы знаешь как сделаем? После ужина все возьмем удочки, будто порыбачить на зорьке, и уплывем куда-нибудь подальше. А то вдруг тебя родители за чем-нибудь позовут. – Она помолчала и снова заговорила: – Да! И если кто-нибудь кому-нибудь об этом скажет, он будет просто подлецом. Потому что, если это дойдет до родителей Димы, они могут испугаться за него и не пустить.

Все обещали молчать и уговорились встретиться в восемь часов на берегу возле лодки.

Мы вернулись домой в деревню в начале пятого, и эти три с лишним часа прошли для меня очень тоскливо. Отца на даче не было: у него кончился отпуск, и он теперь приезжал сюда по пятницам вечером. Когда я вернулся, мама сидела на веранде, просматривая газеты. Она спросила меня, что я поделывал. Я соврал, что играл в волейбол. Потом к маме пришла соседка, и стали говорить о том о сем. Потом настало время вечернего чая, во время которого мама спросила меня, почему я такой грустный. Я ответил, что просто устал.

– Иди полежи после чая, – посоветовала мама.

Я ушел в комнату и лег на раскладушке с каким-то детективом в руках, но читать не смог – все представлял себе, как я иду по темной аллее, приближаясь к воротам, на которых повесилась Климова, и с ужасом думал: а вдруг у меня не хватит духа пройти под этими воротами, добраться до склепа и взять записку?!

Долго лежать я не смог и вышел на улицу. Фая была занята работой с матерью на огороде, а Нюшка бездельничала и сразу привязалась ко мне. Она совсем не походила на свою упитанную круглолицую сестру. Это была маленькая тощая егоза с жиденькими светлыми волосами, заплетенными в косичку типа «крысиный хвост». Едва я вышел и двинулся по дороге над рекой, как она засеменила рядом и стала спрашивать почему-то полушепотом:

– Дима! Дим!.. Ну, как, не забоишься?

– Отстань ты! – только и ответил я, но Нюшка не отставала. Она забыла, что все обещали не пугать меня, и продолжала тем же полушепотом:

– А я бы ни в жизнь не пошла! Я бы там померла от страха.

Что было делать? Шугануть ее, прогнать? Но тогда она смекнет, что со мной не все в порядке. И я решил просто не отвечать, что бы она ни говорила. Я знал, что у Маши и Юры «режим»: после пяти часов и до ужина они повторяют пройденное в прошлом учебном году, потому что нахватали троек. Я заглянул было к Игнату, но увидел, что он пилит с дедом дрова. Я повернул обратно, а егоза продолжала семенить рядом и говорить:

– Дима, я думаю, знаешь, где самое страшное место? Где бригадир перевернутый лежит.

Я промолчал, а сам удивился, что тоже боюсь этой могилы. Ведь похоронен был заживо совершенно другой человек, а я уже представлял себе именно этого бригадира перевернувшимся в гробу.

Чтобы отделаться от Нюшки, я ушел домой, снова лег, сделал вид, что читаю и пролежал до самого ужина, убеждая себя, что ничего страшного со мной произойти не может, стараясь нарисовать в своем воображении мое торжество и всеобщее удивление, когда я принесу записку, но последнее мне плохо удавалось.

За ужином мама снова спрашивала меня, почему я такой понурый, а я отвечал, что ей это лишь кажется. Только мы поужинали, как на ступеньках веранды появились Фая и Нюшка, обе с удочками из тонких прутьев.

– Дим! Ну, ты как, на рыбалку идешь?

– Пойдет, – ответила за меня мама. – Только оденется потеплей.

Я переоделся в шерстяной тренировочный костюм, взял маленькую бамбуковую удочку и сказал маме, что вернусь сегодня позднее обычного, потому что ребята собираются удить и после захода солнца.

– Надеюсь, к утру ты все-таки вернешься? – пошутила мама.

В начале девятого мы все были в сборе возле игнатовой лодки.

– Ну, как настроение? – спросил меня Юра.

– Нормальное, – ответил я равнодушным тоном.

Спросила и Маша, глядя мне в лицо:

– Дима, ты не раздумал?

– Нисколечко, – твердо ответил я. Присутствие Маши взбодрило меня, но ненадолго.

Обычно мы переправлялись к тому берегу и удили почти напротив наших домов, потому что там рыба брала очень хорошо, но теперь, как предложила днем Маша, мы поднялись против течения далеко за церковь на краю села и причалили рядом с большим ракитовым кустом. Игнат привязал цепь к нижней ветке этого куста, и течение поставило плоскодонку боком к берегу.

– Кто хочет – вылазьте, а кто хочет – может с лодки удить, – сказал Игнат. Он взял из жестяной банки червя, насадил его на крючок и удивленно посмотрел на нас. – Ну а вы чего?

Оказалось, что никто не принес наживки. Все, кроме Игната, считали, что сегодня рыбалка только для вида, для отвода глаз родителям.

Игнат обозвал нас чудаками и предложил своих червей. Он протянул банку Фае, но та отмахнулась.

– Ну тебя! Я за Димку переживаю.

Нюша тоже отказалась удить. Я взял червяка, чтобы показать, как я спокоен. Взяли наживку и Юра с Машей. Ей было противно насаживать червей, и это сделал для нее Игнат. Плоскодонка Игнатова отца была очень большая. В ней были два широких поперечных сиденья да два на носу и на корме. Мы четверо закинули удочки прямо с лодки. Игнат удил, стоя возле кормы, я – сидя на носу, Маша и Юра – на поперечных скамьях, а Фая с Нюшкой – у них за спиной. На рыбалке не принято говорить, и все молчали.

Я почти не смотрел на поплавок. Я поглядывал то на небо, где солнце, уже покрасневшее, очень быстро, как мне казалось, опускалось к горизонту, то на Машу. Одетая в джинсы и синий свитер, она сидела лицом ко мне. Одной рукой она держалась за свою русую метелочку, опущенную на грудь, другой придерживала лежащий у нее на коленях конец удилища и тоже мало интересовалась своим поплавком. Я заметил, что она в свою очередь часто поглядывает на меня, а когда отворачивается, то смотрит не на поплавок, а куда-то вдаль, покусывая нижнюю губу и о чем-то думая. Смотрели на меня и Фая с Нюшкой. Смотрели, молчали и только Нюшка громко, чтобы все слышали вздыхала.

Место для рыбалки оказалось неудачным. За сорок или пятьдесят минут один только Юра вытащил плотвичку, потом Игнат вдруг громко крикнул мне:

– Димка! Поплавок!

Оказалось, что мой поплавок совсем скрылся под водой. Я поднял удилище и вытащил довольно крупного окуня. Я снял его с крючка и бросил Игнату, который насадил его на кукан. Это было тогда, когда солнце уже совсем зашло, и только далеко за селом горело красное зарево.

– Ну, хватит, может быть, поедем? – сказала Маша.

Игнат возмутился.

– Да ты что?! Сейчас самая зорька, сейчас самый клев начинается. Видала, какого Димка вытащил?

Но клева не было. Мы напрасно просидели в молчании еще очень долго, и лишь, когда совсем стемнело, Игнат сказал:

– Все! Сматываем удочки. Уже луна поднимается.

И правда: над лесом за поворотом реки вставала большая розоватая немножко кособокая луна.

– Примерно четверть десятого, – сказал Юра.

Его спросили, почему он так думает, он ответил, что заглянул в календарь, а там написано, что сегодня восход луны в двадцать один час тринадцать минут.

Мы двинулись в обратный путь, и я совсем скис. Я опять представил себе темную аллею, потом ворота, где повесилась Климова, потом себя самого на пустынном освещенном луной кладбище, и я почувствовал, что уже сейчас по спине у меня ползут мурашки. Несколько раз я собирался объявить, что сдаюсь, что у меня не хватит духа совершить эту прогулку, но тут же вспоминал, что Маша поспорила из-за меня с Юрой, и мне становилось ясно, с каким презрением она будет смотреть на меня до самого отъезда в Москву. И каждый раз, подумав об этом, я решал, что все-таки придется идти по темной аллее к страшным воротам.

Пока мы доплыли до церкви, луна поднялась уже довольно высоко, и река под ней блестела уже не розоватым, а голубым цветом. Вдруг этот блеск исчез, и все кругом потемнело. Я поднял голову. Весь день высоко в небе плавали небольшие плоские облака, но до сих пор я не обращал на них внимания. Теперь эти облака были не белыми, а черными, и я увидел, что их довольно много. Значит, время от времени они будут закрывать луну и, чего доброго, это произойдет, когда я буду на кладбище. Минуты через две все кругом снова осветилось, но мне от этого не стало легче.

Вот и церковь. Игнат привязал лодку к тому же колу, что и днем. Всем надоело сидеть, все выбрались на узкую полоску низкого берега под бугром и стали полукругом передо мной. При свете луны ребята казались бледными, но, должно быть, по-настоящему бледным был только я.

– Ну, как, не раздумал? – спросил Юра.

Я лишь молча мотнул головой.

Маша смотрела на меня своими большими серыми глазами, в которых отражалась луна.

– Значит, Дима, ты идешь? – обратилась она ко мне каким-то очень мягким, почти ласковым голосом.

– И… иду, – тихо и с запинкой ответил я.

– Ну, счастливо тебе, – сказал Игнат, а Фая вздохнула:

– Ой, Димочка!

Потом все замолчали, глядя на меня, и я понял, что надо двигаться.

– Ну, пока! – сказал я и стал подниматься по тропинке на бугор, чувствуя, как постепенно слабеют и начинают подрагивать ноги, как сильно колотится сердце. Войдя в калитку церковной ограды, я остановился и снова представил себе аллею, страшные ворота, пустое кладбище. Может, все-таки плюнуть и вернуться? – подумалось мне, но я однако сделал еще несколько шагов в сторону ворот. И вдруг снизу послышался крик:

– Дима, постой, остановись! Дима, я что-то тебе скажу.

Это кричала Маша. Она тяжело дышала, как видно, бегом поднявшись на бугор. Ее и без того большие глаза были широко раскрыты.

– Дима, я должна тебя предупредить, – заговорила она вполголоса, оглядываясь назад. – Только ты никому ничего об этом потом не говори. Сергей с этим дураком Виктором Зверевым решили тебя сегодня напугать.

– Как напугать? – спросил я. Сергеем звали семнадцатилетнего брата Маши, а Виктором – его приятеля.

– Понимаешь, я дома проболталась, что ты пойдешь, а потом подслушала, как они сговариваются. Они решили взять с собой простыни, чтобы закутаться как привидения и пойти на кладбище. Кругом пойти, через мост… Заранее там спрятаться, а когда ты придешь, вылезти, закутанными в простыни, как привидения. Я сначала хотела им сказать, что все слышала, что этого нельзя делать, потому что ты можешь от разрыва сердца умереть, а потом решила: пусть себе идут, а я Диму предупрежу. И они, значит, пошли. Заранее пошли, чтобы место подходящее выбрать.

Я вспомнил, что, когда я шел к лодке, мне повстречались Сергей с Виктором. Они шли в сторону моста, и Сергей нес маленький чемоданчик. Теперь я понял, что в чемоданчике были простыни.

– Почему же ты меня раньше не предупредила? – спросил я.

Маша пожала плечами.

– Я все сомневалась, что ты решишься пойти, а когда увидела, что ты пошел – вот и предупредила. Только ты об этом другим ребятам не говори. О том, как Сергей с Виктором тебя пугали – можешь рассказать, а что я тебя предупредила – никому не говори. Пусть все думают, что ты один все это пережил.

– Не скажу, – ответил я. – И вообще спасибо, что предупредила. – Эту фразу я сказал негромко, но уже бодрым голосом. Я вдруг почувствовал, что дышу легко и свободно, меня охватила радость, радость от того, что мне теперь нечего бояться. Ведь получается, что я окажусь на кладбище не один, там будут поджидать меня два веселых парня, готовых сыграть со мной, пусть жестокую, но все-таки шутку.

– Спасибо! – еще раз сказал я и впервые протянул Маше руку. Она крепко пожала ее.

– Не за что. Значит, иди!

Она повернулась и ушла к спуску, а я бодро прошел весь церковный двор, потом лужайку перед ним и углубился в темную аллею, где на дороге вместо солнечных зайчиков были теперь чуть заметные лунные блики. Когда луна скрылась за тучкой, пришлось долго идти почти ощупью, но я шел уверенно, зная, что дорожка здесь очень ровная. Я шел и придумывал, как мне вести себя, когда из-за кустов или огражденных могил появятся «привидения». Пожалуй, лучше всего держать себя так: когда «привидения» возникнут, я буду некоторое время спокойно всматриваться в них, а потом медленно двинусь к ним, как бы желая получше разглядеть, что это такое. Вот удивятся эти два почти взрослых дурака моему хладнокровию, стремлению спокойно исследовать жуткое явление!

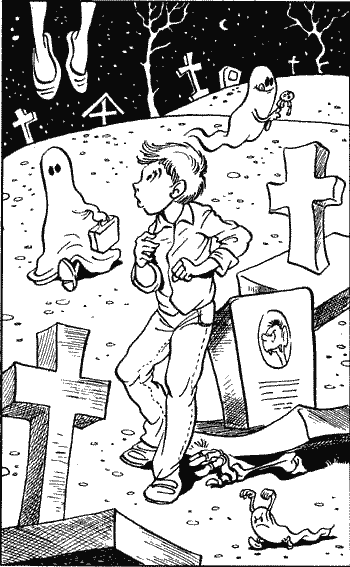

Я бесстрашно прошел под воротами, где повесилась Климова и зашагал было по центральной дорожке, но тут облако снова закрыло луну, и кладбище погрузилось в темноту. Лишь с трудом при тусклом свете звезд можно было разглядеть дорожку да черные силуэты крестов и кустарников по ее сторонам. Этак они меня не увидят, подумалось мне, и тут у меня появилась забавная мысль: что если воспользоваться мраком да их самих немного попугать? У меня был своего рода талант: я великолепно подражал завыванию собаки, и я подумал, что собачий вой на кладбище может подействовать на нервы даже таких верзил, как Сергей и Виктор. Я пригнулся, сделал несколько шагов, скрючившись, потом присел на корточки и завыл самым тоскливым, точнее – самым зловещим воем, на какой был способен. Приподнявшись и сделав еще несколько шагов, я снова присел и завыл, как мне казалось, еще ужасней. Луна вышла из-за тучи, и кресты, надгробья, листва кустарников и деревьев снова засеребрились под ее лучами.

|

Вот и боковая дорожка, вот и «пантеон» с его хорошо огражденными могилами. Впереди, залитый лунным светом, возвышался склеп. «Должно быть, они тут где-то прячутся», – подумал я. – Или за могилами, или за склепом.

Я прошел мимо «пантеона», поглядывая то вправо, то влево, но никто из-за могил не появлялся. Я вступил на ту часть дорожки, которая поросла травой, и стал приближаться к склепу, поглядывая на оба его угла, уверенный, что сейчас возникнет фигура, закутанная в белое. Но никто не возникал. Тут мне стало немного не по себе, и я сказал громко:

– Эй! Сергей и Виктор, выходите, хватит дурака валять!

Никакого ответа. Кругом мертвая тишина. А я стоял уже перед железной дверью склепа.

Неужели здесь никого нет?! Значит, я выл по собачьи да еще и сейчас громко говорю один на пустынном кладбище! Трясущимися руками я все-таки вынул свернутую трубочкой записку из петли для замка. «Может, они выскочат, когда я повернусь и пойду назад», – подумал я теперь уже без особой надежды и все же на всякий случай проговорил еще раз подрагивающим голосом:

– Сергей, Виктор, выходите! Маша под… подслушала, как вы сговаривались, и я все знаю.

Но никто не вышел из-за склепа, никто не поднялся над могилами «пантеона». Больше я не издал ни звука. Мне было ясно, что я совершенно один на пустом кладбище. Я прошел мимо «пантеона», изо всех сил стараясь не бежать, но, выйдя на центральную дорожку, пустился со всех ног. Лишь перед воротами я перестал бежать и пошел, постепенно замедляя шаги. Два серых столба с перекладиной на них, освещенные луной, отчетливо выделялись на фоне темных деревьев аллеи. Подойдя к ним метров на десять, я остановился на секунду, вобрал в себя побольше воздуха и, пригнув голову, рванул между столбами, словно спринтер на стометровку. В темной аллее я споткнулся, упал, но записки не выронил. После этого я пошел шагом, мысленно приговаривая: «Не оглядываться! Главное, не оглядываться!» Мне все казалось, что оглянувшись, я увижу за спиной что-то страшное.

Но вот впереди показалась светлая лужайка. Страх меня отпустил. Я постоял на лужайке, подождал, пока успокоится сердце и, миновав церковный двор, стал спускаться к берегу.

– Идет! Спускается! – послышались голоса.

Как видно, ребятам надоело ждать, стоя на ногах, и они сели в лодку, но при моем появлении все вылезли на берег. Я подошел к Маше и, протянув ей записку, сказал давно приготовленные слова:

– Вот. Получи. – Сказал таким тоном, словно речь шла о пустяке.

– Молодец! – сказала Маша и обратилась к Юре: – Ну, что? Проиграл пари?

– Проиграл, – ответил тот. – Не ожидал, что Димка на это способен.

Я не буду описывать, как восхищались моей храбростью Нюшка и Фая, как уважительно похвалил меня Игнат и как ликовал я в душе. В тот вечер мне не удалось спросить Машу, куда делись Сергей с Виктором. Я сделал это на следующее утро, когда Юра ходил по деревне, говоря каждому встречному: «Здравствуйте! Я – недоверчивый дурак», а мы пятеро следовали за ним. Вот тут я на минуту отвел в сторону Машу и обратился к ней:

– Маша, а куда Сергей с Виктором делись? Ведь их на кладбище не было.

– Они в Москву уехали, – ответила Маша. – Вечерним поездом.

– Так значит, ты…

– Ну, да. Я все это придумала. Чтобы ты не боялся.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |