"Журавлиное небо" - читать интересную книгу автора (Стрельцов Михаил Леонович)

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ (Перевод Эд. Корпачева)

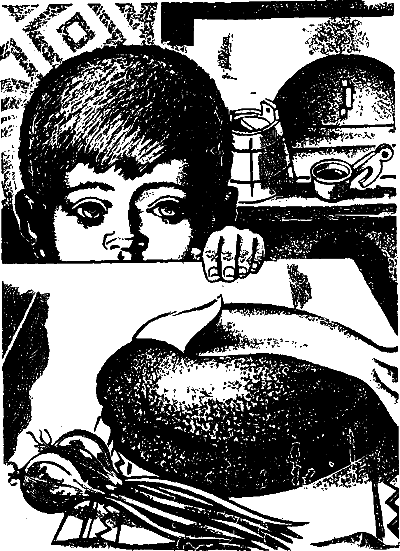

Шел четвертый год войны. Бабка — усохшая, с почерствевшим от старости и работы лицом — отхлестала маленького внука за то, что общипал, не дождавшись поры, горбушку вязкого, испеченного из бульбы и ячменных отрубей хлеба.

Мальчик не заплакал, только не своим голосом вскрикнул, убегая от бабки и норовя шмыгнуть под кровать, но передумал на бегу, растерялся, и здесь догнала его, последний раз больно хлестнула завязками от фартука старуха.

Мать же толкла, толкла просо; она все видела, и когда сын, растерявшись, дико осматривался испуганными глазами, ей показалось, что на нее смотрит он и молит о сострадании, о пощаде, молит заступиться, и у нее тогда все перевернулось внутри, и она подумала, что и сама нередко так же заносила руку над мальцом, а теперь раскаивалась в этом.

Сын метнулся от кровати к дверям, изо всей силы давил руками на щеколду, бил по двери ногами, и мать видела, как дрожал у него побелевший подбородок, как уже захлебывался он от слез.

А во дворе заплакал громко, в голос.

И тогда ей, как только услышала она этот плач, почему-то легче стало, словно сама она заплакала, в слезах находя облегчение.

Она оглядела хату, старуху, мельтешившую по хате, и более всего поразило ее лицо свекрови — опустошенное и страдальчески немое. И поняла она, что и старуха жалеет теперь внука и что мельтешит, наверное, потому что не знает, куда ей теперь девать фартук и что делать с этими руками своими.

И она, мать, перестала глядеть на старуху и нарочито громко застучала толкачом в ступе.

А старухе и вправду было не по себе, и не хотела она, чтоб видела это невестка, и побыстрее вышла вон.

Худой, как доска, поросенок, томившийся у крыльца, сразу же бросился к ней, она крикнула на него, оттолкнула ногой — поросенок озлобленно захрюкал, потрусил снова к крыльцу и начал поддевать сизым своим пятачком двери сенцев. «И этот хочет есть, — подумалось ей, — а где наберешься на всех? Пропади ты все пропадом…» Она сердилась и в досаде своей поняла вдруг, что ей нечего делать на дворе. А в хату возвращаться не хотелось, и она побрела в огород.

Была весна, пустовато было на грядках, не знавших первой прополки, поделенных ровными, еще не истоптанными бороздами. Старуха глянула на свежераскопанную завалинку, заметила, что подгнивает нижнее звено хаты, подошла ближе и, наклонившись, начала перебирать на земле бурый, подсохший сверху боровой мох, которым на зиму утепляли завалинку; перебирала мох и бросала его в борозду, ближе к плетню, где кустились уже кислец, пырей, серебристо-нежная лебеда, где лежали изломанные прошлогодние будылья. Потом смотрела она, как принялись расти помидоры, кочан капусты, посаженный на семена, и думала, добрым ли будет этот год. Старый Тимох, у которого на дубе селятся аисты, говорил, что, наверное, будет добрым этот год. А знает Тимох много, ой, много: еще в самом начале войны сказал, что немец не задержится у нас, потому что и в библии так написано, — и вот же оправдались его слова, и гонят немцев наши.

И работала и думала она теперь спокойно, хотя и ненастоящим было спокойствие ее, потому что знала, чувствовала, какая тревога живет внутри, похожая на застарелый грудной кашель, и страшной представлялась ей вот эта неуверенность в своем прежде таком неоспоримом праве наказывать.

Она снова побрела во двор, протопала в хлев и по лестнице забралась наверх. Было душно и темно, не то что во дворе, и она ползала по всем углам на коленях, собирала в подол куриные яйца. Уже слезая вниз, оступилась на лестнице, испугалась, как бы не обронить яйца, и, растерявшись, упала. Ударилась не очень больно, потому что не с высоты упала, целехоньки были и яйца, высыпавшиеся на припорошенный сеном сухой навоз, но ей отчего-то до того обидно стало, до того напряглось все внутри, что она не поднималась, не собирала яйца, сидела и незряче смотрела перед собою.

Уже после она услышала, как во дворе звала малыша невестка — сначала строго, по имени, а потом неуверенно и с испугом:

— Сынок, где ты? Иди в хату, не бойся…

|

Мальчик не отзывался, — наверное, сбежал, и старуха, лишь теперь понимая это, подумала, что невестка, разыскивая малыша, может зайти в хлев, и хотела встать, но боль остро кольнула в бок: старуха зажмурила глаза, и что-то стремительное отдалось в ушах, заняло дыхание. Она не шевелилась, и шум в голове унялся, словно бы пришли откуда-то, приблизились серые стены хлева, и она, осмотревшись, увидела яростный свет в дырявой соломенной крыше и услышала, как щебетали над крышей ласточки. Стукнули двери сенцев — вернулась в хату невестка, и старуха встрепенулась, перед глазами возник малыш и как метался он по хате, беспомощно вобрав в плечи русую, стриженную ножницами голову. Она видела все это ясно, и ничего уже на свете не было для нее, кроме этой беззащитной, бедной, неумело остриженной головы. И она жалела внука, жалела, что когда-то, давным-давно, отхлестала вот так же сына, убитого теперь на войне; собираясь в поле, забыла в погребе ключ, а потом не могла открыть сенцы и винила во всем сына — он не признавался, и она отлупила его. Пришлось вынимать пробой, чтобы влезть в хату, а через день, заглянув опять в погреб, она обнаружила ключ, и вот теперь ей больно было оттого, что никогда уже не признается сыну, как напрасно побила его тогда, в детстве, — и ей уже казалось, что в сыновней смерти виновата и она и что неутешной и горькой будет с этих пор ее старость. И еще хотелось ей, чтобы кто-нибудь пожалел ее, чтобы спохватилась, начала ее искать невестка.

А невестка тем временем была в хате, молола ячмень на самодельных дубовых жерновах. Ей хотелось забыться в работе, и она, не разгибаясь, вращала тяжелый скрежещущий круг, пока не заметила, что делает это слишком быстро, — с лотка текла не мука, а вместе с отрубями выстреливали, широко ложились на разостланный на полу платок серые бубочки. Тогда она успокоилась, принялась меньше засыпать ячменя в ступку и крутить жернова размеренней.

Со двора она пошла потому, что знала: сын прячется где-то поблизости, но теперь, когда она звала его, не выйдет — немного погодя выйдет. Она лишь опасалась, как бы он, измученный обидою и плачем, не утих где-нибудь, не заснул, и подумала, что скоро надо выйти снова и позвать его. Беспокоило ее и то, что во дворе не было старухи. «Да и старуха как маленькая!» — неожиданно разозлившись, подумала она и ступила в хату.

Монотонно скрежетали жернова, и под этот жесткий шорох приходили к ней невеселые мысли — о муже, убитом муже, с которым жила всего три года, о сыне, который не помнит отца: забрали отца на кадровую службу перед самой войной, и кто же знал тогда, что сюда придут немцы, что столько мужчин сложат головы в этой напасти. Когда в финскую войну убило Крутикового Тимоха, горевала вся деревня, а теперь в каждой хате свое горе. А может, к лучшему, что сын не помнит отца: так будет легче ему, — но сколько же ей надо выдержки, сколько жестокости к себе и к людям, чтобы утвердить себя в жизни, не дать в обиду себя и сына. Было бы легче, если б свекор был иным — не таким добрым к людям. А так — мужчина в доме, но не хозяин. Когда распускали колхоз, брали люди себе и коров, и коней, и кто пронырливей был — тащил и вел во двор лучшее. Свекор только и успел взять Оборванчика. Какой это конь — Оборванчик, прозванный так потому, что вырвали у него однажды волки сбоку… А вот сосед, гундосый Митька, — тот постарался! Когда отступали наши, приплелся домой; отсиживался, пока не поставили старостой, а как только погнали немцев — подался в партизаны. И теперь говорит, что старостой был по заданию, и проверяй, если хочешь… Скорей бы кончилась война, тогда бы все виднее стало…

Она перестала вращать жернова, вышла снова окликнуть мальчика. Но сын, как и в первый раз, не отзывался. «Погоди же, — подумала она, — припомню тебе, когда прибежишь домой». Вспомнила о старухе и тихо, несмело позвала:

— Мама! Ты здесь? Мама!..

И, прислушавшись, позвала еще раз.

Скрипнули ворота и, сутулясь, вышла из хлева старуха, молча и недобро глядя на невестку, протопала к сенцам. У крыльца остановилась, поправила на голове платок и пробубнила что-то о яйцах.

«Что с ней? — подумала невестка. — И ей, видать, муторно, и сыну плохо. А мне разве лучше?»

Она вышла за ворота и стала пристально смотреть вдаль, выискивая взглядом мальчика. Но нигде его не было.

Мальчик затаился в ольшанике, окружавшем небольшой овражек в конце улицы; он слышал, как звала его мать, но не выходил: с каким-то мстительным наслаждением отсиживался в кустах. Он уже не плакал, и за это время, как покинул двор, сколько раз принимался думать о своем побеге из деревни, надолго, навсегда, — вот раздобыть бы только хлеба и стащить суконную свитку, а там айда в местечко, и пускай тогда ищут, пускай поплачут и бабка и мамка.

Правда, жалко деда, жалко, что не привелось подраться с «полицаем», Митькиным Василем. В последний раз одолел его все-таки, даже рассек этому гаденышу губу, но потом, когда примчалась мать «полицая» и стала кричать и ругаться, расплакался, а «полицай», наверное, радовался, поддакивал матери и не уходил с улицы. Ну, ладно, поплачет еще. Сегодня вот он переночует в кустах, а завтра подстережет «полицая» и отомстит за все.

Он почувствовал себя сильным и одиноким, и это было приятно ему. Вспомнил, что сегодня утром дед не взял его в лес, и ему теперь совсем не жалко было покидать дом. Он подумал, что надо готовиться к ночлегу — принялся ломать ветви ольшаника и строить шалаш.

Здесь, в шалаше, он и заснул — не слышал уже, как нашла его мама и перенесла в хату.

Проснулся лишь тогда, когда укладывали на чистой половине хаты в кровать и накрывали рядном. Проснулся и не сразу догадался, что же это с ним. Еще не видел он ни бабки, ни мамки, чувствовал лишь, что они здесь, и испугался, и потому неожиданно для себя закричал: «Дед! Дед!» — и заплакал. И сразу же тишина в хате подсказала ему, что деда нет, что никто не заступится за него.

— Сынок, сынок, ну что ты? Не бойся, — испуганно говорила над ним мама, и укрывала его, и трогала рукой его лоб. Была нестрашною, большою и доброю эта рука, и он закрыл глаза и, затихнув, так лежал, успокоившийся и бездумный.

Ему стало несказанно легко, и он не замечал, как смотрела на него мама, только удивился, когда почувствовал, как затряслось ее тело, как припала она к нему, и тогда что-то страшно и сильно заколотилось у нее в груди, судорожно забилось в горле.

— А сыночек ты мой, а сиротка ты моя, — жаловалась мама, — никто тебя не пожалеет, никто тебя не защитит. А не виноват же ты, что татка сложил голову, что никто не знает, где его могилка… И этот Митькин гаденыш бьет тебя — чего же ты, сыночек, поддался ему?

Она забыла уже, что недавно думала о жестокости к себе и к людям, чувствовала, что это нехорошо — такие слова говорить сыну и плакать, но не могла сдержаться и захлебывалась слезами. И не видела, как подошла к приоткрытой двери, уводившей в чистую половину хаты, старуха, тихо стояла там, горбясь, — лишь встрепенулась, когда услышала ее тихий, тревожный голос:

— Марусь, а Марусь?! Ходи-ка сюды…

Она отстранилась от мальчика, встала, поспешно утирая слезы, и пошла к дверям, не понимая, чего же хочет от нее старуха, но уже заранее равнодушная ко всему. И снова в который раз поразило ее лицо свекрови — страдальчески незрячие, словно бы застойные глаза. Не успела она о чем-нибудь подумать, как старуха, казалось, пошатнулась перед ней, сцепила перед лицом руки, и лишь тогда она поняла: старуха плачет теми же слезами, какими плачет и она.

— Марусечка моя милая, — не говорила, а шептала, словно допытываясь у кого-то, старуха, — что ж нам теперь без нашего Андрейки? За какие ж грехи осиротил нас бог?

— Не надо, мама, не надо… Испугаем хлопчика.

Они стояли, как никогда близкие, поддерживали одна другую за плечи и тихо плакали — родные и еще породненные горем, слезами.

А мальчик, почувствовав что-то недоброе, когда отошла от него мама, соскочил с кровати и теперь стоял в дверях и растерянно, испуганно глядел на обеих. Сколько раз он плакал сам и чаще всего от обиды на старших, но ведь это было и не так уж страшно: потом те же старшие уговаривали его и все прощали ему. А сейчас, когда перед ним плакали бабка и мамка, ему показалось, что нарушилось, покачнулось, как вода, что-то понятное, привычное, и ему почему-то подумалось, что он один виноват во всем, и впервые, наверное, не столько понял, сколько почувствовал он, какая зыбкая межа отделяет его от взрослых и что, осознав это, надо брать на свои плечи недетскую тяжесть.

И тогда он бросился к бабке и мамке, уговаривая их, упрашивая:

— Не плачьте!.. Я больше не буду брать хлеба… Не плачьте!.. Я не боюсь Митькиного «полицая»… Мама, это я так тогда плакал, а ты не плачь, не плачь…

Шел четвертый год войны.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |