"Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений" - читать интересную книгу автора (Чумаков Юрий Николаевич)

Пир поэтики: Стихотворение Ф. И. Тютчева «Кончен пир, умолкли хоры…»[418]

В экзистенциональном смысле всякий пир – это чрезмерность, чреватая катастрофой. Определение годится и для круга людей, собравшихся пить, есть и говорить, и для спектра метафор всеобщего характера. Мотивами пира отмечена целая эпоха в русской поэзии от Державина до Некрасова. Когда все более явным становится ускоряющийся бег истории и ее драматические наклоны. «Пиры», «Пир во время чумы», «Пир на весь мир» – вот названия, взятые наугад. Пир во всех измерениях наполняет и лирику Тютчева с ее майскими грозами, громокипящим кубком Гебы, преизбытком жизни, разлитом в знойном воздухе («Весенняя гроза», «В душном воздуха молчанье…» и мн. др.). С образами пира Тютчев связывает, помимо природно-космических и душевных стихий, стихию истории, стадии которой он хочет лирически освоить. Два культурно-исторических эона придвинуты Тютчевым друг к другу в стихотворении «Кончен пир, умолкли хоры…» (1850). Написанное во время творческого подъема на самом переломе века после нескольких лет молчания, оно, вместе с картиной завершенного пира, чрезвычайно привлекательно для рассмотрения ввиду пиршественного изобилия поэтических средств, употребленных автором:

(I, 122)

Первое читательское восприятие текста как будто не дает никаких поводов для сложности усвоения. Стихотворение развертывает урбанистический мотив, правда, не столь уж частый у Тютчева. Вырисовывается даже некоторое подобие фабулы: гости покидают пиршественный зал, выходят наружу и, перешагивая строфораздел, как порог, идут по улицам города. Однако тут же выясняется, что это совсем не так. М. Л. Гаспаров пишет: «Стихотворение это удивительно тем, что интерьер, рисуемый в первой строфе, – античный, а картина ночного города, рисуемая во второй строфе, – современная: что в античных городах не было ночью ни освещения, ни шумного движения, было хорошо известно при Тютчеве».[419] Возникающий здесь пространственно-временной парадокс и является непосредственным поводом для погружения в поэтику этого стихотворения.

Ее рассмотрение будет проведено в достаточно традиционной манере: тип композиции, лексика, интонационно-синтаксический пласт, рифмические структуры строф, фоника, пространственно-временное устройство и авторская позиция, интертекстуальные включения. Все это – вместе со смыслообразующими местами каждого уровня и обобщением в конечном итоге. Подобные аналитические операции вполне аутентичны самой сути тютчевской поэзии с ее обваливающейся спонтанностью, которая хотя и заключена автором в жесткие композиционные рамки, но все равно чувствуется в центробежном давлении компонентов различных уровней, тяготеющих к самодостаточности и потому заметных.[420]

Среди излюбленных лирических композиций Тютчева особое место занимают сдвоенные восьмистишия, разделенные обязательным пробелом. Резонируя на внешние и внутрение космические стихии, Тютчев широко использует именно эти уравновешенные формы в качестве своего рода «противосейсмической» защиты. К их числу принадлежат выдающиеся образцы тютчевской лирики: «Цицерон», «О чем ты воешь, ветр ночной?..», «Тени сизые смесились…», «Фонтан», «День и ночь», «Пламя рдеет, пламя пышет…» и многие другие. Эти «двойчатки» являются у Тютчева твердыми формами, наподобие сонета, французской баллады и пр., приобретая характер оригинального лирического жанра. Двухчастные построения, как правило, уходят в сторону от психофизического параллелизма, который осложняется или заменяется отношениями нетождественного тождества, поляризованного единства, вариативными повторами, редупликацией, развитием мотива, риторической сентенцией.

«Кончен пир, умолкли хоры…» (в дальнейшем – КП) вполне соответствует жанру «двойчатки», но в то же время это единственная форма, отклоняющаяся от канона: вместо восьмистиший – два десятистишия. Аналога ей в тютчевской поэзии вообще нет. Увеличение объема строфы позволяет Тютчеву более тщательно и изыскано разработать тему пира. Стихотворение начинается формулой конца («Кончен пир»), но тема не только не остановлена, она развертывается, дистанцируясь от самой себя, меняя крупный план на общий, превращаясь в другое. Остановленное у Тютчева всегда динамично, потому что он умеет и любит схватывать переходные, текучие состояния (см., например, «Летний вечер»). Это не случайное качество, не романтические прихоти – это фундаментальная интуиция мира изменчивости и инертности, различимых лишь дискурсивно. Вот почему все, что совершается в двух строфах КП, движется и стоит одновременно. Вполне корректным будет, например, описание строф как соположенных, автоматически замкнутых миров, но в то же время видно, что они поступательно-возвратно взаимодействуют, отторжены друг от друга и проницаемы, противоречиво тяготея сразу к дискретности и синтезу. В сущности, так же видит КП М. Л. Гаспаров, говоря сначала о параллельном построении: «каждая из двух строф начинается земной картиной, а кончается небесными звездами», а затем усматривая в них «контраст эпох».[421]

Хорошо известно, что «замечательной чертой поэзии Тютчева является обилие повторений, дублетов».[422] Они встречаются в стихотворениях, написанных друг за другом, и на большой временной дистанции. Прямых аналогов у КП нет, но существуют важные переклички и частичные повторы мотивов (reduplicatio, по Ю. Н. Тынянову), которые накрепко вписывают стихотворение в поэтический контекст. Зато само КП выполняет принцип дублетности внутри себя, что также наблюдается у Тютчева («Как дымный столп светлеет в вышине…», «Два голоса» и т. п.). Стремление Тютчева к круговому ходу стихотворения связано не только с чувством тождества природы и духа, но и с необходимостью овладеть стихией своего поэтического сознания, которое постоянно уносит «в неизмеримость темных волн». Эти волновые состояния души («Дума за думой, волна за волной») Тютчев замыкает в оформляющий круг, вырезает из хаоса, превращая «волну» в «частицу» текста, то есть совмещая в самом себе антиномии, описанные впоследствии теоретическим принципом дополнительности. В контрастирующих мирах КП Тютчев сначала усматривает утрату порядка, обрыв культурной эпохи, а затем ищет путь, на котором может возникнуть новый порядок из исторического хаоса.

Общее описание композиции КП и сделанные из него смысловые предположения должны быть уточнены и проверены на отдельных сегментах структуры. При этом исчерпывающее описание каждого сегмента не только не обязательно, но даже излишне. Необходимо лишь репрезентировать основные смыслообразующие моменты, возникающие как внутри сегмента, так и в межсегментных и иных отношениях, например, интертекстуальных. Всякое описание, если оно направлено на смысловой результат, неизбежно становится функциональным анализом и, в конечном счете, интерпретацией. Следует еще прибавить, что общий смысл не является суммой частных смыслов, потому что семантические поля не просто соотносятся, но сталкиваются, соперничают, накладываются, поглощают друг друга. По Ю. Н. Тынянову, «стих обнаружился как борьба факторов, а не как содружество их».[423]

Лексический уровень КП свидетельствует, что Тютчев свободно сопрягает в одном тексте слова различных рядов и различной стилистической окраски. В первой строфе – сплошная античная атрибутика: «пир», «хоры», «амфоры», «корзины», «кубки», «вина», «венки», «ароматы», «светлый зал». Крупный план придвигает вещи вплотную, и предметно-телесный мир, лишенный украшательных подробностей, открыт всем пяти чувствам и в то же время прост и прям, как дорическая колонна. Совершенно иной характер лексики во второй строфе. «Дворцы», «дома», «шумное уличное движенье», «тускло-рдяное освещенье», «бессонные толпы» – все это, показанное общим планом, не имеет никаких черт античности. Впрочем, «беспокойный град» может быть принят и за тот же самый, бывший античный, вернее всего, римский город, но перенесенный в тютчевскую современность через огромный промежуток времени, который весь укладывается в межстрофический пробел стихотворения.

Кроме новых реалий в первой половине строфы надо указать на присутствие в ее второй половине яркой экспрессивно-оценочной лексики и эмфатической фразеологии («дольный чад», «горний выспренный предел», «звезды чистые», «смертные взгляды», «непорочные лучи»), которые неустранимо и недвусмыслено завершают КП форсированными христианскими мотивами. Таким образом, в пределах одной только лексики вырисовывается главная контроверза КП, оформленная противостоянием двух его строф: столкновение двух культурных эпох или даже эонов – античности и христианства.

Грамматические формулы функционально соответствуют лексическим значениям, со своей стороны участвуя в построении контрастирующего поэтического пространства обеих строф. Количество имен существительных в них соответственно 15 и 11, т. е. примерно равное, но качество предметной пластики в первой строфе выше. Однако резкий контраст дает число глаголов и кратких причастий: в первой строфе – 10 форм, во второй – всего 1 глагол на всю строфу («горели»). Зато в количестве прилагательных наблюдается обратное отношение: в первой – 2, в качестве определений к одному существительному («В опустевшей светлой зале»), во второй – 11, из которых одно – составной эпитет («с тускло-рдяным освещеньем»). Там и там по одному деепричастию в смежных позициях. Из 6 глаголов на обе строфы – 5 в прошедшем времени, 1 – в настоящем («лишь курятся ароматы»). Это эффектное изменение (раньше было «курились») подчеркнуто выделяет ст. 6 в его центральной позиции: глагол стоит особняком, возникая после пяти кратких причастий кряду, а остальные глаголы размещаются в ст. 1, 8, 9, 10. Глагол «курятся» призван, таким образом, удерживать в настоящем то, что на глазах сию минуту стало прошедшим, но удерживает лишь плывущий в воздухе чад, который позже будет назван на месте «ароматов» в ст. 16. В обеих строфах почти все существительные во множественном числе, но все-таки по 3 в каждой из них явлены в единственном, что и выдвигает их впереди остальных: «пир», «зала», «ночь» – «град», «чад», «предел» (не считая «движенья» и «освещенья»). Из множественных чисел значимы, конечно же, «звезды», но об этом ниже. И последний момент: только в античной строфе есть единственное местоимение первых лиц – «мы», и далее сплошь третьи лица, в том числе «бессонные толпы».

Казалось бы, что при рассмотрении КП можно пренебречь областью лексических преобразований, т. е. тропов. Достаточно общего взгляда, чтобы убедиться в исключительной автологичности первой строфы, т. е. в употреблении Тютчевым слов и выражений в их прямом непосредственном значении. Это даже удивительно, так как Тютчев в целом – поэт металогический, любитель сложной метафоры, символа, аллегории, и автология у него встречается крайне редко. Тем важнее оказывается этот, видимо, вполне осознанный Тютчевым поэтический ход, придающий лирическому изображению античного мира стройную соразмерность, ясность, простоту, собранность. При этом характер только что закончившегося пира мог быть каким угодно, даже оргиастическим, но тем сильнее впечатляют эти «развалины роскошного убора» (Батюшков), эти гости, спокойно выходящие из светлой залы под ночное небо.

На фоне этого сдержанного описания педалируется напряженно-экстатическая атмосфера второй строфы. Строго говоря, и она не слишком тропеична, но, тем не менее, почти весь ее лексический состав осложнен и сдвинут со стороны семантики. В картине города (ст. 11–15) это происходит за счет эпитетов: 3 из 5 насквозь металогичны. «Беспокойный град» – метонимичен, «бессонные толпы» – гиперболичны, не говоря уже о символической перегруженности в контексте Тютчева «сон – бессоница». Кроме того, «беспокойный» и «бессонные» усиливают друг друга позиционно и фонически. «Тускло-рдяный» – слишком тютчевский составной эпитет, восхитивший Л. Толстого, соединяет в себе взаимоотрицающие характеристики слепой мутности и огненной воспаленности. Достигая друг друга, сплетаясь с остальными словами, только три этих эпитета, не считая иных выразительных средств, способны создать в полустрофе металогическую стилистику, наполняющую картину ночного города эйфорической тревогой.

Металогия окончания КП поддерживается за счет одушевления «звезд» и шести эпитетов полустрофы, осложненных сакральными коннотатами. Вместе с тем, металогический ст. 18 («Звезды чистые горели»), перекликаясь с автологическим ст. 9 («Звезды на небе сияли»), возводит композиционно-смысловую крышу над всем стихотворением. Соединяется несоединимое. Соединяется – потому что имеет место повтор, мотивный дублет, тавтология, потому что мир во все времена лежит под теми же звездами. Несоединимое – потому что по смыслу первой строфы «звезды» – небесные тела, а их мифологические олицетворения элиминированы; что же касается второй строфы, то «звезды» в ней – одушевленные существа, чистые и непорочные, которые представляют небо Христа – вся фразеология совпадает с этим! – и поддерживают тех, кто внизу, это есть «бессонные толпы». Поэтому там и там «звезды» отнюдь не тождественны друг другу и находятся в несовпадающих пространствах, внешнем и внутреннем. Тем не менее, несмотря на разность миров, притяжение через их границы все равно остается.

Ю. Н. Тынянов, комментируя интонационно-синтаксический аспект КП, писал о различии «в синтаксическом строении строфы (той и другой. –

Если первая строфа вся выложена из линейно-последовательных синтаксических порций, то вторая – целиком замыкается в сложное синтаксическое образование, где интонация напряженно-долго восходит к ст. 18, оставляя для нисхождения всего два стиха. Этот синтаксически нераздельный монстр, одним предложением уравновешивающий десять предшествующих, даже не так просто квалифицируется: во всяком случае, не гипотаксис в противоположность паратаксису. Фразу можно понять как растянуто-редуцированное риторическое восклицание со свернутой эмфазой, в упрощенной форме не редкое у Тютчева («Как тихо веет над долиной…», «Как он любил родные ели…», «Тихой ночью, поздним летом…», «Как на небе звезды рдеют…» и др.), но она похожа и на зачин фольклорного типа (напр., у Пушкина: «Как по Волге-реке, по широкой / Выплывала остроносая лодка»; ср.: «Как над этим дольным чадом… / Звезды чистые горели»). Однако конструкция все-таки усложнена: далеко оттянутая анафора с союзом «как» по смыслу двуступенчата, потому что вначале она сопровождает перечисление, а во второй раз его обобщает. Интонационная градация еще более напрягает структурное ожидание, длящееся до ст. 18.

Рассмотрение интонационно-синтаксического сегмента осложняет композиционно-смысловые отношения между строфами. Внешний контраст усиливается, благодаря резкому различию в синтаксическом рисунке. В то же время внутри строф обнаруживается инверсированное несовпадение синтаксических и смысловых структур. В первом случае смысловая остановленность противоречит синтаксической динамике, во втором – описание бурного городского движения тонет в тормозящем синтаксисе. В результате в обеих строфах превалирует статика, хотя и по-разному организованная. Тютчев обычно тяготеет к остановке времени.

Ритмика стихотворения в целом поддерживает тематическую композицию. Тютчев написал его четырехстопным хореем со сплошными женскими окончаниями, что слегка напоминает об эпичности испанского романсеро. Впрочем, у Тютчева было собственное пристрастие к этому размеру, и на период 1848–1852 гг., внутри которого было написано КП, как раз падает, по подсчетам Л. П. Новинской, «максимальный всплеск хорея».[425] Вокруг КП располагаются два из очень немногих текстов, написанных тем же размером с женской клаузулой: это природно-космические ландшафты «Тихой ночью, поздним летом…» (первое четверостишие) и «Не остывшая от зною.», оба – шедевры Тютчева.

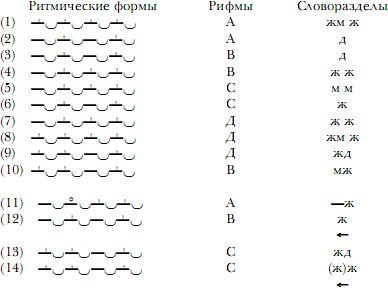

Ст. 1 («Кончен пир, умолкли хоры….») с большим нажимом демонстрирует полноударность метра, (-v-v-v-v) однако эта ритмическая форма далее не встречается, за исключением вариативного повтора в ст. 8, где, впрочем, первое ударение звучит заметно слабее, чем в ст. 1. В ст. 2–7, заключающих в себе перечень пиршественной атрибутики, пропущены все ударения на первых иктах, а пропуски третьего икта равномерно варьируются: ст. 2, 3, 6 (-v-v-v-v), ст. 4, 5, 6 (-v-v-v-v). Что касается трех последних стихов первой строфы, то ст. 9, 10 имеют классически устойчивую ритмическую форму (-v-v-v-v), где возврат ударения на первом икте и синтаксический лаконизм придают им интонационную независимость (о ст. 8 сказано выше). Ритмические формулы ст. 1, 8—10 образуют вокруг строфы подобие ассиметрического кольца, в котором последние стихи откликаются на акцентную выразительность ст. 1.

Ст. 11, в свою очередь, открывает вторую строфу единственной на все стихотворение ритмической формулой «Как над беспокойным градом» (-v-v-v-v), контрастирующей со ст. 1 и в особенности со смежным ст. 10, отделенным пробелом. Весомости ударений на первом и втором иктах ст. 10, поддержанных характером словоразделов и фонически, противостоит неустойчивая, какая-то «убегающая» строка, что объясняется как раз сдвигом ударений на третьем и четвертом иктах в конец стиха, теряющего равновесие, и длинным словом «беспокойным», стоящим между коротких слов в середине строки.

Как и в первой строфе, во второй – четыре стиха с ударением на начальном икте, но только ударных нет совсем. Они расположены иначе и, будучи сдвинуты в пары (ст. 13, 14 и 17, 18), занимают общую позицию, подобно перекрестным рифмам внутри пятистишия. Эта позиция симметрична, их ритмические формы тождественны (-v-v-v-v), но пространственно они полярны по вертикали:

Шумнымуличнымдвиженьем,

Тускло-рдяным освещеньем —

земля, город, низ, —

В горнем внутреннем пределе

Звезды чистые горели —

небо, мироздание, верх.

Трехударных ритмических форм без первого ударения – 2; двухударных – 3.

Заключая краткий обзор ритмики, следует заметить, что эти трехударные ст. 16, 19 и двухударные ст. 12, 15, 20 также расположены внутри строфы в определенном порядке, чего никак нельзя сказать о ритмических формах первой строфы.

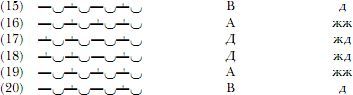

В строфической композиции КП одно из важнейших мест отведено рифме. Сами по себе рифмы стихотворения ничем не примечательны, за исключением «хоры – амфоры», но их бедность и однообразие более чем компенсируется прихотливой рифмической структурой. Здесь тоже виден контраст, возможно, рассчитанный. Для своих десятистиший Тютчев берет два двойных и два тройных созвучия, но выстраивает их таким образом, что рифмическая структура в каждом случае приобретает единственный и неповторимый рисунок.[426] Обычно строфы создаются постоянным повторением рифменных групп, хотя значимые отступления от строфического канона, конечно, встречаются. Зачем же Тютчеву при наличии всего двух строф понадобилось произвести на свет эти штучные изделия?

Рифменное чередование в первой строфе вначале представляется непритязательным, однако ее концовка привносит неожиданное усложнение: ААВВССДДДВ. Исследователями оно было замечено, и вот что об этом, вслед за Ю. Н. Тыняновым, писал К. В. Пигарев: «Парная рифмовка, выдержанная здесь на протяжении восьми стихов, нарушается лишним девятым стихом, рифмующим с двумя предыдущими, и стихом десятым, который рифмует со стихами третьим и четвертым. Интервал в пять строк, отделяющий их от заключительной рифмы, делает ее почти неощутимой, ослабляя тем самым композиционную цельность строфы».[427] Это достаточно твердое суждение нельзя признать вполне безоговорочным, потому что при чтении КП перед небольшой аудиторией примерно половина слушателей акустически воспринимает отдаленное созвучие:

К. В. Пигарев, вероятно, опирался на сложный теоретический раздел Ю. Н. Тынянова, внутри которого КП представляло собою единственный пример. Однако считая, что «перед нами «рифма», почти или совсем не ощущаемая акустически за дальностью рифмующих членов», Ю. Н. Тынянов полагал, что это явление «должно быть осознано как прием, а не как выпад из системы».[428] Отсюда следует, что «далекая рифма» (= неслышимая) объясняется как «эквивалент рифмы», то есть моторно-энергетически или в качестве графического знака, и потому не ослабляет «композиционность строфы», но осложняет ее.

Впрочем, в известной степени К. В. Пигарев прав, если иметь в виду незамкнутую структуру первой строфы как замысел Тютчева. В попарной последовательности рифм в ст. 1–6 есть некое поступательное движение, которое можно связать с нарастающим мотивом опустошения. Он начинается в описании опустошенных амфор, курящихся ароматов, опустелой залы, продолжаясь далее. Тройное созвучие, ст. 7–9, пытается его затормозить, «далекая рифма» ст. 10 – замкнуть подобием строфического кольца – но тщетно. Заключительное многоточие свидетельствует, что процесс неостановим. «Ночь достигла половины» так же, как достигло половины и само стихотворение. Вероятно, Тютчев постоянно как бы провоцирует редакторов, издателей и комментаторов отыскивать у него небрежности и отклонения, которые потом почему-то оказываются интуитивными находками его провиденциальной поэтики.

Несмотря на парадоксальное завершение рифмической структуры, первая строфа выглядит даже более упорядоченной, чем вторая. Расположение рифм во второй строфе производит впечатление случайного и хаотического. Однако внимательный взгляд быстро обнаруживает в том же самом наборе двойных и тройных рифм изысканное и сложное построение, осуществленное как структура вложенных друг в друга колец рифм и рифменных групп, причем эта структура удвоенная и пересекающаяся: АВССВАДДАВ. Сразу видно, что тройственное созвучие АВ неразлучно соединено в относительно гетероморфную рифменную пару – относительно потому, что она может быть описана как смежный ассонанс («градом – домами» и т. д.). Эту неоднородную пару можно представить как двуединую рифму, трижды повторяющуюся через равные промежутки по всей строфе от начала до конца: АВ… ВА… АВ. Между ними как раз и стоят двойные созвучия СС и ДД, ст. 13, 14 и 17, 18, которые также связаны ассонирующим повтором, общим ударным «е».

Внешнее кольцо обводит всю строфу целиком, так как ее опоясывают группы АВ в начальной и конечной позиции, ст. 11, 12 и 19, 20: [АВ АВ. Третье звено этой группы ВА, ст. 15, 16, подвергнутое инверсии, находится в середине строфы:

|

Инверсированное рифменное сочетание ВА – уже как там оно возникло, случайно или намеренно, – стало той счастливой находкой Тютчева, которая приняла на себя функцию своего рода композиционного замка, держащего центра всей кольцевой рифмической структуры. Ст. 11–16, [АВССВ~А], образуют первое внутреннее кольцо, с которым пересекается его дублет, ст. 15–20, [ВАДДАВ]. Центральная группа ВА держит, таким образом, оба кольца, являясь их общим компонентом. Каждое кольцо может быть также представлено как обращенный терцет: АВС – СВА ~ ВАД – ДАВ, что вполне допустимо, так как в генезисе КП просматриваются одическая строфа, полусонет и другие подобные формы. Второе двойное кольцо вкладывается внутрь первого, составляясь из групп [ВССВ], ст. 12–15, и [АДДА], ст. 16–19. Это два стереотипных чередования с охватными рифмами: рифмы в каждом из них различны, потому что «краеугольный камень» ВА разводится по разным кольцам. Теперь, если вложить друг в друга все три кольца (внешнее и два внутренних), то предстанет весьма изощренная фигура из включений, пересечений и разбеганий, напоминающая узор, который получается при продольном разрезании ленты Мебиуса:

|

В этом чертеже еще не все исчерпано. Можно допустить, например, четвертые кольца, если принять смежные рифмы СС и ДД за охватывающие некоторое нулевое пространство. Кроме того, вне системы колец просматривается соотношение рифм в пятистишиях, на которые легко делится строфа: АВССВ – АДДАВ. Взятые отдельно, пятистишия превращаются в четверостишия с холостым стихом в пре– и постпозиции. У Тютчева есть стихотворение, в точности осуществляющее построение в первом варианте («Обеих вас я видел вместе…»).

Многомерность рифмической структуры КП соблазняет использовать ее схему как порождающее смысловое устройство, наряду с тематикой и лексикой. Рифмическая схема второй строфы, принятая за ее инфраструктурную модель, задает тексту – даже без обращения к лексико-тематическому фону – характер сложной и замкнутой устроенности, изощренного архитектурного расчета, высокой авторитетности. К. В. Пигарев, продолжая наблюдения над рифмами КП, пишет: «Значительно большей композиционной стройностью, несмотря на свою прихотливую систему рифмовки, отличается вторая строфа».[429] Исследователь безусловно прав в своем тезисе (далее он пишет о «композиционной цельности строфы»), но было бы точнее не «несмотря на», а «благодаря»…

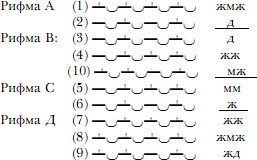

Семантика чисто стиховых уровней до сих пор проблематична теоретически и практически. Поэтика КП способна прояснить семантические возможности на межуровневых зависимостях внутри стиха. Для этого надо еще раз обратиться к метрическому уровню и соотнести его с рифмическим. Здесь открываются неожиданные и не совсем объяснимые факты почти абсолютного соответствия рифмующих стихов второй строфы с их ритмическими формами и словораздельными вариациями. Те же самые отношения в первой строфе как бы нарочито изменчивы и неупорядочены, а наблюдаемые соответствия скорее разведены, чем сближены. Чтобы убедиться в этом, необходимо полностью воспроизвести метрическую схему КП, сопоставив ее с рифмическими структурами обеих строф:

|

|

Несколько пояснений к схеме. В ритмических формах кружком (°) обозначено отсутствие ожидаемого ударения и вообще исключительность ст. 11, так как во всех остальных девятнадцати случаях ударение на втором икте присутствует. Словоразделы даны по схеме П. А. Руднева:[430] (м) – мужской словораздел, (ж) – женский, (д) – дактилический (по классификации рифм).

Ритмические формы и словораздельные вариации в известной степени взаимозависимы, они могут совпадать и повторяться, хотя это не является правилом. Однако во второй строфе повторы почти полностью тождественных групп, состоящие из ритмических форм и словораздельных вариаций, урегулированы зависимостью от рифмической структуры, благодаря чему устанавливается сложное триединство подуровней. Трехударные формы без первого ударения соответствуют рифме А, двухударные – без первого и третьего – рифме В, трехударные – без третьего – рифмам СС и ДД. Совпадение рифм и ритмических форм составляет 90 %, отклонение ст. 11 объясняется возмущением ритма на границе строф, ритмизованных по-разному (отсутствующий на схеме словораздел отмечен). Словоразделы слегка отклоняются в ст. 12, 14 заменой дактилического на женский (обозначено а в ст. 14 еще формульным отсутствием словораздела в составном эпитете, хотя ударение на первом икте не исчезает – обозначено (ж). Эти варианты можно объяснить устранением монотонности дактилических словоразделов, требуемых строфическим кодом, интонационно-звуковым курсивом ст. 12 («Над дворцами, над домами») и, наконец, сопротивлением стиха собственным унифицирующим условиям. Тем не менее естественные отклонения лишь подчеркивают структурную «упакованность» десятистишия, сплоченная согласованность которого проработана Тютчевым от поверхности в глубину и обратно.

Согласованность подчинения целиком отсутствует в первой строфе. Все ее компоненты, как уже было замечено, связаны по принципу паратаксиса, и это касается не только синтаксического сегмента. Ни ритмические формулы, ни словоразделы, ни структура рифм не расподобляются в том или ином. Рифменных групп здесь больше: 4 вместо 3, так как двойные созвучия не сведены в унифицированную группу, как во второй строфе. Шире разброс самих ритмических форм и словораздельных вариаций: имеются полноударные формы, мужские словоразделы, вообще количество словоразделов больше (соответственно по строфам: 2, 5, 19 – 0, 0, 15). Сравнение ритмических форм и словоразделов внутри рифменных групп демонстрирует их предельную неурегулированность:

|

В то же время одинаковые ритмические формы всегда попадают в разные компании рифм: например, ст. 1, 8 и 4, 7, которые, кроме рифменного разнозвучия, не совсем совпадают в грамматических формах и их расположении. Ст. 2, 3 при тождественности ритма и словоразделов резко отличаются по качеству звучания рифм и вообще по контрасту их вокализма на фоне сходного консонантизма.

Стоит, наконец, обратить внимание на сходство и разницу тех же форм и выражений в межстрофических перекличках. Так, ст. 5, 16, одинаковые в своей трехударной ритмической форме без первого ударения, полярны по словоразделам (мм и жж), чего не может быть внутри второй строфы. С другой стороны, ст. 4, 6 и тот же ст. 16 одинаковы по ритмическим и словораздельным формам и между ними есть отдаленное семантическое притяжение. В то же время близкие по смыслу ст. 2, 3 с их двухударной формой и дактилическим словоразделом перекликаются со ст. 15, 20, с первым – по сходству, со вторым – по контрасту.

Рассмотрение рифмического построения десятистиший КП показало, что оно вступает в разветвленную структурно-семантическую связь с метрическим, интонационно-синтаксическим, композиционным и другими уровнями текста. Даже взятая как изолированный сегмент, рифмическая структура второй строфы способна выполнять смыслообразующие функции и служить аналитическим инструментом, выясняющим многомерные отношения обеих строф. Уже собрано достаточное количество данных, которые позволяют видеть в каждой строфе, на ее концентрированном лирическом пространстве художественные модели двух миров, двух культур – античности и христианства. Различные ритмо-рифмические структуры строф показывают, что первая сложена из свободно лежащих, равноправных компонентов, подобных недообработанным камням, в то время как вторая, иерархически-замкнутая и связанная, возводит из более унифицированных частей, как из обтесанных камней, высокое и всеобъемлющее здание.

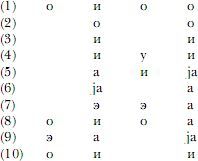

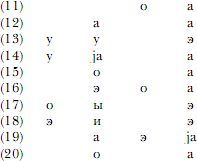

Рифмическая структура КП была рассмотрена преимущественно со стороны строфической композиции и некоторых элементов метрического уровня, но функция рифмы как звукового повтора, входящего в совокупность всех фонических средств стихотворения, еще нуждается в освещении. Схема ударных фонем КП показывает звуковое единство рифм с доминантным вокализмом:

|

|

Звуковой состав рифм КП достаточно выразителен. Он распределяется следующим образом: а – 11 (более чем на строфу!), е – 4, и – 3, о – 2. Однако самое интересное здесь – группировка рифм. КП начинается с единственной пары на «о», затем следует пара на «и», затем пять (!) рифм на «а» и, наконец, одно «и». Ассонансная группа на «а» продолжается уже парами во второй строфе, перемежаясь с парами на «е» (еще один модус рифмической структуры). С точки зрения вокализма вся вторая строфа, да и большая часть первой, за исключением разрезающего строфы «и» ст. 10, тяготеет к монотонности (11 – а, 4 – е, 1 – и). Тем сильнее воздействие звукового обвала, с которого начинается стихотворение, ст. 1–4. Пять полнозвучных «о», поддержанных шестью графемами, где звук редуцирован, сменяются четырьмя «и», подхватывающими «пир» из ст. 1. Яркий фонический аккорд обнаруживает внутри себя контрастирующую структуру из гласных различного образования (низкотональное, компактное «о» и высокотональное, диффузное «и»), и этим началом задается слияние звуковой структуры рифм с фоникой всего стихотворения.

Звуковая стилистика Тютчева отличается интенсивностью, но вместе с тем она неравновесна, диспропорциональная, в ней, по мнению отдельных исследователей, отсутствует взаимное гармоническое соподчинение компонентов звукового строя. Поэтому нельзя с полной определенностью сказать, притушил ли Тютчев после ст. 4 столь яркую инструментовку вполне осознанно или произошел спонтанный откат звуковой волны. В любом случае сама структура стиха свяжет комплекс «о – и» по смыслу звука с мотивом оконченного пира. Это особенно заметно с учетом сопутствующего консонантизма: «кон» – «кин» – «пир» – «пъро» – «ъпра» – «кар» (в редукциях везде «о»). К концу строфы звуковая тема оживает в ст. 8, а затем полностью отклоняется в ст. 10, присоединяя к «пиру» еще одно ключевое слово «ночь».

Во второй строфе звук «о» сначала тематически неотчетлив. Он связывает лишь с «бесконечным градом», с «бессонными толпами», ст. 11, 15, да и то при помощи одинакового зачина «бес». Однако тут же перебрасывается в контрастную пару «дольным» – «горним», ст. 16, 17, вступая в сакрально окрашенную стилистику. Звуковая тема «о» завершается вместе со стихотворением в слове «непорочными» ст. 20, где в новой семантике предстает почти весь консонантный набор «н – п – р – ч – н» оконченного пира ст. 1, 8. Тут же выясняется, что консонанты «п – р» присутствовали и в «выспренном пределе» ст. 17, и только ударное «и», чаще всего звучащее в первой строфе (девять раз, из них дважды в слове «пир»), во второй строфе возникает лишь один раз, значимо переместившись в эпитет «чистые» – «звезды чистые горели» ст. 18. Необходимо прибавить, что эпитет «непорочными» подстраивается также в анаграмму «ночи», начатую в первом стихе, менее явно проведенную во второй части стихотворения, но все-таки слышную в ст. 16 и далее в нарастающем звучании «ч».

Все эти явления, которые можно было представить гораздо подробнее, показывают, что фоническая структура КП достаточно глубоко пронизана смыслом и что ее общий смысл смягчает строфические антитезы, наглядно демонстрируя, как новый смысл строится из прежних и постоянных компонентов культуры.

Все пересечения и включения друг в друга структурно-семантических срезов КП образуют вместе поэтическое пространство, некий целостный мир более высокого порядка, который, выстраивая сам себя, выстраивает пространственно-временной континуум двух культурно-исторических эпох в их соотнесенности. Следовательно, как бы античность и христианство ни отталкивались друг от друга, как бы ни разводил их Тютчев, сам же он их и соединил, и это соединение, конечно, подлежит описанию.

Пир кончен, пиршественная зала опустошена, но ореол античной эпохи настолько притягателен, что приведенное в беспорядок пространство пира все равно выглядит собранным, человечески обжитым, уютным. Это классика, вернее всего, римская! А точнее, это наше представление о классике, наше знание, которое живет с ними всегда. Лирическое повествование Тютчева придвигает к нам пространство античности с прекрасными аксессуарами его быта: амфорами, курильницами, кубками, венками, светильниками – всеми этими телесно-ощутимыми вещами, несущими «выпуклую радость узнавания».[431] Античное пространство размыкается на глазах, знаки размыкания, растраты видны кругом: амфоры опорожнены, корзины опрокинуты и т. д. Оно неоднократно, ступенчато: ст. 1–7 как бы еще в зале, а ст. 8—10 – уже под открытым небом. Но ощущение замкнутости сохраняется до конца первой строфы. Изображено то состояние растворенности и покоя, которое наступает в тот момент, когда всплеск самозабвения только что оставлен позади. Не случайно, что авторская позиция здесь интимна и выражена множественным «мы», которое включает друг в друга лирическое сознание, участников пира и читателей – это одно поле! Есть некий героический и печальный пафос в переживании «откупоренности» античного пространства, его опорожнения, опустошения, истощения – всего того, что по-гречески называется «кенозисом». В античной строфе присутствует в связи с этим некоторое горизонтальное движение в продольном, как бы анфиладном пространстве, которое изливается или выдувается в другое.

Пространство античности представляет собою «малый мир», который обозреваем и компактен. Отсюда упоминаемое выше тяготение к замкнутости, хотя сохраняться оно не может. Многоточие в конце первой строфы также свидетельствует о неустойчивости античного мира. Поэтому неудивительно, что пространство второй строфы быстро расширяется, подобно воронке, а затем принимает вид замкнутой сферы. Горизонтальные отношения уступают место вертикальным, верх и низ всегда более значимы у Тютчева. Строго говоря, вертикаль ставится уже в конце первой строфы, когда гости, покинувшие пир, видят небо и звезды. Однако позже выясняется, что это звездное небо ближе к земле, чем при втором появлении звезд. Уже по ст. 11 видно, что земля и город на ней резко уходят вниз, а лирическое сознание, не называя себя и не совпадая с «бессонным толпами», занимает позицию в центре строфы. Новая авторская позиция поднята вверх, но «чистые звезды» еще выше, и это расхождение сторон воронки создает эффект приподнятого неба. Возвысившаяся таким образом вертикаль наделяет небо и землю контрастными ценностными значениями. Звезды – чистота, непорочность и вечность; смертные – там, внизу – смотрят на них с надеждой. Пространственный диапазон становится носителем христианских ценностей.

До сих пор КП рассматривался по принципу «сокращенной вселенной», как лежащее в самом себе, но продолжение анализа предполагает также подключение интертекстуального аспекта. В данном случае речь пойдет о нескольких пересечениях КП внутри собственно тютчевского текста с одним беглым выходом за его пределы. Интертекстуальные наплывы не противоречат ни теоретически, ни по существу принципам имманентного анализа отдельного текста, так как протекают сквозь него, и поэтому вкрапление двух текстов фактически образует имманентный контекст, внешнее, становящееся внутренним.

Для многих стихотворений Тютчева легко отыскиваются дублеты. КП не является исключением, и можно найти стихотворения, которые перекликаются с ним на основе античного урбанистического мотива. Одно из них называется «Рим ночью», и дополнительно к нему привлекает то обстоятельство, что стихотворение не только написано параллельно с КП, но и напечатано вместе с ним в «Москвитянине» (1850, № 13):

(I, 120)

Рим ночью имеет значение комментария для КП, несмотря на контрасты и отсутствие некоторых мотивов, например пира. Однако получается, что «беспокойный град» КП и «спящий град» – один и тот же город Рим. Как и КП, стихотворение двухчастно, и если в первом четверостишии время хотя и медленно, но подвигается, то во втором, риторически-восклицательном и эмфатическом, время вполне спациализируется, то есть останавливается, превращаясь в пространство. Правда, мотив инверсирован: сначала возникает современный Рим, и лишь затем луна проявляет в нем Рим отживший. В сущности, там и там в одном пространстве совмещены два мира, прежний и нынешний. В КП миры лежат под звездами, соединяющими их, в «Риме» их сливает луна и сама сливается с ними, творя многослойную космическую синхронизацию. В КП история присутствует, даже беспокойно и тревожно убыстряется, но космическое начало, скрывающее в себе Божественное, в конечном итоге замедляет ее, подбирая и останавливая. В «Риме» людей не видно, город «безлюдно-величавый» (каков эпитет, однако!) и «почивший», что означает не только спящий, но и умерший.

Выстраивая каркас из вложенных друг в друга разновременных пространств, «Рим ночью» актуализирует иную пространственную модель КП, снимая непроницаемость античного и христианского миров. Ряд мотивов «Рима» притягивает также дублеты из раннего Тютчева. Таково стихотворение «Как сладко дремлет сад темно-зеленый…» (начало 1830-х гг.), которое через «Рим» перекликается и с КП. Совпадение полустиший «Как сладко дремлет…», мотивы «месяца», «голубой ночи», «спящего града» – все это составляет интертекст «Рима», а «звездный сонм» и «смертные думы» протягиваются к «звездам» и «смертным взглядам» КП.

Однако в интертекст КП вплывает из первого периода тютчевского творчества еще один далекий и, на первый взгляд, не слишком опознаваемый, дублет. Это знаменитое и широко цитируемое стихотворение «Цицерон» (1830):

(I, 36)

Сопоставление КП и «Цицерона» многое проявляет и доращивает в обоих стихотворениях. Тема «Цицерона»: античность, Рим, история и результат присутствия в пределах исторических катастроф. Лирический жанр: тютчевская «двойчатка», то есть форма из двух восьмистиший, сравнительно с которой КП является осложненной модификацией. Несмотря на оригинальный состав и расположение компонентов «Цицерона», в структурной схеме и лирическом сюжете намечается много общего с КП. Первая строфа «Цицерона» состоит из лирико-повествовательной экспозиции (ст. 1–2), реплики героя (ст. 3–4) и сентенции, комментирующей эту реплику из нового времени, но в форме прямого диалога с героем (ст. 5–8). Вся вторая строфа звучит как сплошная нарастающая эмфаза, комментарий комментария, шагающая вверх новая ступень генерализации смысла, резонирующего в расширяющемся риторическом пространстве стихотворения. В этом качестве пространства «Цицерон» вполне уподобляется КП, восходя от знаменитого афоризма «Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые» (ст. 9—10) к картине Божественного пира, куда призван Цицерон и все остальные, удостоенные бессмертия как свидетели социальных катастроф.

Мотивы КП по смысловому наполнению несколько отличаются от мотивов «Цицерона», но, тем не менее, это одни и те же мотивы, где их вариации освещают и усложняют друг друга. Мотив пира, который заканчивается при начале КП, является завершающим и к тому же вечным в «Цицероне». Особенно эффектно здесь заключительное созвучие «пир – пил» (ст. 12, 16) – рифма XX века, – предуготовляющее ассонансные переплетения и прочие рифменные раритеты КП. Столь же значимы и даже более заметны переклички: «Я поздно встал» – «мы скоро встали», «закат звезды» – «звезды… сияли (горели)», «застигнут ночью…» – «ночь достигла…», причем текст КП семантически догружается тропеизмами и металогичностью, идущими от «Цицерона» («кровавая звезда римской славы», «ночь Рима» и пр.), что, видимо, характернее для стилистики Тютчева первого периода.

КП, «Цицерон» и другие упомянутые здесь стихотворения принадлежат к типичным тютчевским ноктюрнам, где, по крайней мере в пределах текста, ночь остается безрассветной. Даже в ночи, достигшей половины, если отнестись к ней символически, рассвета можно и не дождаться. Зато можно убедиться, что Тютчев, любитель переходных состояний, ценит и принимает устойчивость даже в тех случаях, когда она не очень-то благосклонна. Тютчев – поэт, быть может, и трагический, но его трагедии не столько совершаются, сколько предчувствуются, его трагический пафос постоянен и поэтому привычен. Когда в стихотворении «Рассвет», написанном незадолго до КП, он утверждает, что «Ночь бесконечная прошла, / И скоро светлый день настанет» (II, 119), то это аллегория в публицистическом тексте. Кроме того, выражение о бесконечности ночи, пусть и условное, все-таки возможно как таковое.

В конечном итоге, присутствие в «Цицероне» мотива переломленного времени, «диалога» между героем и современным комментатором, надстраивание над античностью и современностью афористического «вечного» плана дает все основания видеть дублетную связь между КП и «Цицероном».

Углубление в интертекстуальный слой КП приводит к любопытным сближениям. Исследователи испытывают большие затруднения в поисках параллельных текстов Пушкина и Тютчева, особенно со стороны Тютчева. Принято сравнивать «Пророка» и «Безумие», но сопоставление корректно лишь при истолковании ворожбы безумия как иллюзии, что весьма проблематично. Много больше приносят наблюдения над соответствиями и несоответствиями в стихотворениях «Я помню чудное мгновенье» («К***») и «Я помню время золотое», и что касается КП, то легко предположить в нем, кроме собственно тютчевских задач, поэтический отклик на перевод-подражание Пушкина «Из Ксенофана Колофонского» (1833).

Стихотворение Пушкина (первое из диптиха «Подражания древним», напечатанное в 1834 г.) подробно рассмотрено,[432] и это могло бы подтолкнуть к основательному сопоставлению с КП, которое, однако, грозит вырасти в самостоятельный очерк и поэтому опускается. Все же беглое сравнение будет уместно. В стихотворениях много общего и разного, они в чем-то спорят между собой. У Пушкина в пластической античной манере описано начало пира:

(III, 290)

Все эти мотивы («залу» Тютчева метонимически заменяет «пол») присутствуют в КП как стандартный перечень. Стихотворение Пушкина содержит 13 гекзаметров, но оно при этом неопровержимо, хотя и не очевидно, делится на две равные части, по шесть с половиной стихов в каждой. Вот ст. 7:

«хоры поют» (последний тютчевский мотив с обратным смыслом: «Умолкли хоры») – на этом заканчивается описание пира, и сразу, с половины стиха, начинается риторический монолог автора, в конце которого дается совет, что делать «в ночь, возвращаясь домой».[433] В результате возникает то, что сокращенно и, с момента окончания пира, описано в античной строфе КП, и в то же время вторая половина пушкинского стихотворения своей риторической важностью перекликается и со второй строфой КП.

Эти соответствия могли бы остаться в пределах чисто внешнего параллелизма, который сам по себе дает право на усмотрение интертекста. Но вот одна черточка, в целом не объяснимая и как бы случайная, из чего можно предположить наличие поэтической контроверзы. Стихотворение Пушкина начинается словами «Чистый лоснится пол», а у Тютчева этот же семантически наполненный эпитет с единственным ударным «и» во второй строфе отдан звездам: «звезды чистые горели». Разительная мена в ключевых словах низа на верх, само противопоставление пола и звезд слишком значимы даже для общего сравнения ореолов языческой и христианской культур. А что если представить, пусть даже и неосознанную, установку Тютчева на сопоставление?

Итак, «Кончен пир, умолкли хоры…». Рассмотрение ряда сегментов стихотворения постоянно углубляло, усложняло и доказывало ту мысль, что КП представляет собой модель смены и противопоставления двух ведущих мировых культур, Античности (язычества) и Христианства. Длительный и сложный исторический процесс Тютчев классическими способами лирической концентрации укладывает в два десятистишия, разведенные, обращенные и взаимно проникающие друг в друга. В этом смысле КП может быть прочитано как результат не только поэтического, но и историософского мышления Тютчева, тем более что он именно в это время внезапно оставил замысел своего грандиозного историософского трактата «Россия и Запад». Историософским ореолом КП объясняется тогда композиционная рамочность второй строфы, потому что каждая историософская концепция обязана быть замкнутой и подытоженной. Столкновение двух великих этапов культурной истории подано Тютчевым в его непреходящем сущностном отношении, годном для любого исторического конфликта. Картина прекращенного пира и панорама ночного города, разумеется, необходимы в своей чувственно-пластической и зримой конкретике, но лирическое сознание немедленно отталкивается от нее, озабоченное функционированием поэтических формант, которые на всех уровнях ткут и распускают ткань смысловых зависимостей. Эти поэтические форманты и их работа в тексте демонстрируют, с одной стороны, изощренную лирическую технику Тютчева, и они же, с другой стороны, служат метафорами и моделями всего того, что происходит за пределами текста в иных реальностях.

Следование за поэтическоми явлениями и их семантическими связями вполне оправдывает в случае с КП то впечатление «пира поэтики», которое может стать содержанием литературоведческой статьи. Так, наблюдения над межстрофическими отношениями КП позволяют увидеть более высокую степень структурированности внутри строфы, сравнительно с первой. Разумеется, первая строфа представляет собою структурное единство и даже более завершенную картину, чем вторая, но она линейчата и составлена из цепочки достаточно простых знаков.

Напротив, вторая строфа – это сплошной знак со знаковыми комплексами, глубоко включенными друг в друга. Достаточно указать на синонимическую и рифмическую структуры. Авторское сознание, соединенное в первой строфе с групповым персонажем «мы», выделяется далее в вынесенную вверх авторскую позицию, а «мы» переходит в «бессонные толпы», то есть в состав третьих лиц. Мена авторской позиции и двойное перемещение точки зрения снизу вверх к звездам составляют траекторию лирического сюжета, так как смена культур дана не как повествование, но как переживание. Вообще вторая строфа разнопланова, сферична и замкнута на себя, и усложнение ее структуры также входит в динамику лирического сюжета. «Орнамент строфичен, узор строчковат», – писал О. Э. Мандельштам.[434] В его терминах, первая строфа узорна, а вторая – орнаментальна. Вместе с тем иерархичность, сложная дифференциация и замкнутость мира второй строфы не обеспечивает устойчивой ценности. В едином лирическом переживании, обнимающем все стихотворение, ни христианскому, ни античному миру не отдается окончательного предпочтения.[435] Противолежащие ценности инверсируют, и утраченные черты античности с ее органикой, простотой (сравнительной!) и стоицизмом идеализируются, порождая культурную ностальгию. Однако жить приходится в мире, где гораздо больше отчуждения и беспокойства, где античность присутствует как фон и где остается лишь упование.

Тем не менее если у поэта кончен пир уже в первой строчке, а в стихотворении их двадцать, не считая содержательного пробела, то это не значит, что все остальные не имеют отношения к пиру. Пир кончается, будучи локализован в далеком овнешненном пространстве-времени, кончается как «вот этот пир», но поэтическому пиру нет конца, потому что он транспонирован в интериоризированный, более устойчивый хронотоп. Поэтому пир более значим как всеобъемлющая метафора бытия. Она обозначает как исключительные состояния, вырезанные из повседневной рутины, так и длинные полосы жизни, окрашенные вдохновением и восторгом. В пире пересекаются саморасточение и самососредоточение. Пир выравнивает. Кровавое вино и гибельное упоение битвы – это тоже пир. Все реальные пиры продолжаются в поэзии и поэтике. Там они и сохраняются, и отчуждаются. Стихотворение Тютчева, здесь прочитанное, в этой ситуации само подобно недопитому кубку.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |