"Судный день" - читать интересную книгу автора (Козько Виктор Афанасьевич)

3

— Доброе утро, Летечка-овечечка, — ласково пропела, встретив Кольку в коридоре, баба Зося. Колька запутался в собственных ногах от неожиданности — это что еще за телячьи нежности с утра, какой он бабе Зосе «овечечка». То слова от нее доброго не дождешься, ходит бубнит себе под нос, словно они, Летечка, Козел, Дзыбатый, в наказанье ей даны, или воровато копается в своем сундуке, перебирает пожелтевшие бумажки, обиженно штопает старше ее блузки, оборчатые юбки, чулки. И видит ли еще что-нибудь, кроме этого тряпья, не поймешь.

Не поймешь, на какую должность принята она в детдоме: няни, медсестры, надзирателя, тетушки, бабушки или ей отведена роль детдомовского инвентаря, вроде тумбочки, кровати. Сколько помнит Летечка, всегда жила она в детдоме. И была в ней какая-то тайна. Может быть, эту тайну придумали ей недоделки. Они в своем изоляторском затворничестве очень многое придумывали, потому что не признавали обычности и обыкновенности, бежали обыкновенности. И вся и всех, кто встречался на их пути, наделяли тайной.

Баба Зося была для Летечки не просто бабой Зосей, сухонькой румяненькой старушкой с проворными глазками и семенящей походкой. Она была коласовской шляхетной пани Ядвисей из его трилогии «На росстанях». Было ведь ей сейчас примерно столько же, сколько могло быть пани Ядвисе. Видимо, когда-то была она, баба Зося, и красивой. Что стало с пани Ядвисей после ее любви к Лобановичу, неизвестно, неизвестно, что было и с бабой Зосей до этого времени, скорее всего то и было, что есть сейчас. Разве она могла полюбить кого-нибудь после Лобановича? На такой пустяк, что бабу Зосю зовут все же Зосей, а не Ядвисей, Летечка не обращал внимания, как, впрочем, и другие детдомовцы. Сменила имя, и все. Не захотела открыться, побоялась людских упреков за то, что отвергла любовь Лобановича, считай, любовь самого Коласа отвергла, потому что всем известно: Лобанович — это и есть Колас. И баба Зося-Ядвися ходила, скиталась по свету, переживала, какой она была дурой. А потом прибилась к детдому и детдомовцам. И молчит о себе, доживает свой век, вся в том времени. По ночам читает писанные ей Коласом записки, потерянно ходит по коридору и ворчит на Летечку, на Дзыбатого, заметив выбивающийся из-под их двери свет, брезгливо поджимает тонкие губы.

За знакомство с Коласом, за любовь к ней Коласа — а все это было уже бесспорно для них, стало бесспорно, как только они додумались до этого, — Летечка, Дзыбатый и Козел прощали бабе Зосе все: и поджатые губы, и ворчание, а иногда и прорывающуюся прямую неприязнь. Более того, быть может, именно за это они и любили ее, по-мужски оберегали от насмешек тех, кто не жил в изоляторе.

А надо сказать, что за стенами его баба Зося особыми симпатиями не пользовалась. Был за ней грешок — любила при случае выставить себя, будто она в детдоме и есть главный человек, на ней порядок весь держится. И по этой причине многое из того, что ребята старались скрыть, через бабы Зоей язык доходило до ушей воспитателей и директорши. Но ни Летечка, ни Козел, ни Дзыбатый не хотели ничего знать об этом. Долгими днями и еще более долгими вечерами они создали, слепили свою бабу Зосю, ни в чем не похожую на ту, какой она была на самом деле и какой представлялась другим. В подростковом коричневом платьице, в мальчишечьем и тоже казенном пиджачке и в мальчишечьих казенных ботинках она была своей, в доску детдомовской. И они обходились с ней, как со своей. Но стоило бабе Зосе сбросить с себя кургузый детдомовский пиджачок и надеть голубую теплую кофту, беленькую вязаную пуховую косынку, как эта свойскость тут же пропадала, они искали и находили в ней следы былой красоты, шляхетной надменности и сдержанности. Благоговели перед этой ее надменностью, сдержанностью и строгостью. Такой и должна была быть коласовская Ядвися. Такой баба Зося бывала по утрам. А в это утро с ней приключилось что-то непонятное. В косынке, в кофте своей, и вдруг на тебе — «овечечка».

— С чего это ты вдруг такая стала, хоть к ране тебя прикладывай, ласковая? — осмелился наконец, спросил бабу Зосю Колька, все еще топчась от нерешительности в коридоре, замирая от неприличной дерзости. Баба Зося почувствовала эту дерзость, изумленно раскрыла глаза. И на миг в этих блекло-коричневых выцветших глазах Колька увидел что-то давнее, шляхетное, гордое. Но баба Зося тут же притушила их блеск.

— Иди заправляй кровать, дитятко, — приказала она Летечке опять неестественно ласково, и Колька пошел, сраженный наповал неестественно опростившейся бабой Зосей, гадая про себя, что же такое могло с ней случиться.

Козел и Дзыбатый встретили его сдержанно. Им давно уже не нравились эти ранние бдения Летечки. То жили они мирно, дружно, вместе ложились, вместе засыпали, вместе вставали, а то вдруг Летечка стал что-то выпендриваться, отделяться от них. Ни Козел, ни Дзыбатый ему, конечно, вслух об этом ничего не сказали. Но он понял по их молчанию, однако заговорил о другом, о том, что мучило его:

— Баба Зося заходила в комнату?

— Заходила, — отвечал Козел. — И очень злилась, что ты опять куда-то пропал.

— Не очень уж, не преувеличивай, — сказал Дзыбатый. — Спрашивала только, где ты.

— Спрашивала только! — сорвался со стула и побежал по комнатушке Козел, побежал мимо кроватей, вокруг уже прибранного, застеленного свежей скатеркой стола, на котором сиротливо голубели принесенные бабой Зосей еще вчера незабудки, и остановился подле Кольки. Но Колька нарочно не заметил Козела. Он не отрывал взгляда от незабудок, которые будто шальным ветром сюда занесены, в их белое жилище. Тревогой веяло от их остекленело распрямленных за ночь голубых лепестков. Летечка не выдержал и, обойдя Козела, взял со спинки своей кровати и бросил к стакану с незабудками черные, с блестящей стальной дужкой наушники. От цветов повеяло жизнью. На столе вроде бы установилось равновесие. Но не хватало еще чего-то для естественности. Летечка огляделся, ища этого чего-то. Но Козел опередил его, навел порядок, брезглива, одним пальцем поддел наушники за стальную дужку и повесил их на прежнее место. Колька улыбнулся этой его аккуратности: значит, и Козел видит цветы. Видит, как он, Летечка, только притворяется. — А теперь будем говорить откровенно, — сказал Козел, обращаясь к Летечке. Но откровенно говорить Козелу помешала баба Зося. Она вошла в комнату и поставила на стол к незабудкам двухлитровый глазурованный кувшин с молоком. Кувшин был полон, с шапочкой белой пены. Колька обрадовался, но не молоку, а появлению бабы Зоей, избавившей его от разговора с Козелом. Еще день назад он бы обрадовался и молоку, но в сегодняшнее утро что-то уж много благостей сваливается на него. Парное молоко, и в таком количестве, доставалось бабой Зосей обычно по праздникам. А никакого праздника вроде не было.

— Сегодня, дети, завтракать будем в изоляторе, — объявила баба Зося, смахивая со скатерти невидимый сор. Баба Зося произносила простые, привычные слова, но как бы не своим голосом, строжилась, подлаживалась под голос Веры Константиновны. И Летечке эта песня с чужих слов пришлась не по душе, приказной, ненавистный ему тон сорвал Кольку с места, закружил по комнате. Сколько можно им командовать, сколько можно: того нельзя, этого нельзя, того не возьми, туда не ступи. А человек ведь уже прожил свою жизнь, считанные дни остались человеку жить на земле. Так имеет он право быть самим собой, делать, что ему хочется, в эти последние дни? Имеет. Хватит. В эти последние дни он будет жить, как должен жить мужчина в свои последние дни.

Но как должен жить мужчина в свои последние дни, Летечка не знал. Скорей всего не так, как он жил до этого. А как? Летечка с ненавистью и отвращением смотрел на принесенное бабой Зосей, выставленное на стол молоко. И его слегка поташнивало от вида этого молока. Ему претила забота бабы Зоей о нем, ему были противны и Козел, и Стась, и стойкий запах лекарств и нездоровья, въевшегося в эти белые с желтинкой стены. Больше всего в эту минуту он не хотел находиться в изоляторе. Если уж ему суждено умирать, так упав на ходу, на бегу, под открытым небом, чтобы можно было по-звериному взреветь без риска разрушить что-то, без риска обвалить на себя потолок, чтобы хватило легким воздуха на последний вздох.

— Кто как, а я лично завтракаю вместе со всеми в столовой, — твердо объявил Летечка.

— Нет, Летечка, нет, дитятко...

Но Летечку уже было не остановить, на него накатило, понесло. Он, хлопнув дверью, вместе с устремившимся к столовой людом помчался по садовой дорожке, куда его влекли запахи, куда его не хотели пускать. Хотя «помчался» — это, пожалуй, громко для него сказано. Летечка скорее трусил, старательно сдерживая себя на спусках, не давая себе разгону, обходил стороной корни и пеньки. Хочешь не хочешь, а приходилось вот так искусственно сдерживать себя, Сердце жило в это утро как-то отслоенно от его тела, и при каждом шаге эта отслоенность и непритертостъ отдавала болью, словно сердце потеряло свое законное место и не могло сейчас отыскать его. Летечка старался не прислушиваться к этим сердечным метаниям, думать о постороннем, приятном. Но невольно все мысли сходились на одном, какими бы окольными путями они ни шли.

А прорвавшаяся вдруг строптивость и этот бег-трусца радовали его. Как ни ропщет сердце, а бежать, оказывается, прекрасно. Когда ты бежишь, и жизнь бежит. Тебя, будто камышину, стрелой выпустили из лука, и ты звенишь радостью ее свободного полета, пронзаешь воздух, тень и солнце, сдираешь с себя все, что отмерло, но прилипло, держится и держит тебя, и не болезнь, а прохлада, жесткое и быстрое струение солнца, света и воздуха охватывают твое тело.

Но были в Летечке этим утром и пугающие его самого зоркость и нетерпение. От изолятора до столовой семьдесят, от силы сто метров. И на каждом из этой сотни метров ему открывалось новое, не примеченное ранее. Так, по белым каплям на комле старой кривобокой груши он на бегу приметил на самой ее верхушке, в сухих ветвях гнездо ястребков. Опустил глаза на землю и рядом с детдомовской дорожкой углядел еще одну, муравьиную, узенькую, как нитка, но глубокую. Муравьи были черные, махонькие и тоже, видимо, бежали в свою муравьиную столовку. Шли они накатисто, валом в глубь сада, где в траве лежали паданки. Колька остановился, придержал муравьев, перекрыл дорожку пальцем. Муравьи заметались. Задние напирали на передних. А передние, как слепые котята, тыкались в его палец, обнюхивали это неожиданно выросшее на их пути дерево. Волнение среди них нарастало. Они не могли сами себя успокоить, подумать, были настроены на движение, на некую свою исходную цель впереди. И двигались, двигались, наползали один на другого, злобно стряхивали с себя наиболее нетерпеливых и проворных сородичей, сердито, как пчела, когда готовится ужалить, вскидывали вверх лаковые брюшки. Смыкались и размыкались их отлакированные клещики-челюсти. И вот уже с пяток самых умных или самых глупых муравьишек вцепились Летечке в палец. Лобастенькие, непреклонные, они были готовы перегрызть его и тем проложить себе дорогу. Они повисли на пальце и рвали его, раздергивали во все стороны. Палец был уже черен от муравьиных тел. Летечке даже стало боязно. Но тут что-то произошло в муравьином царстве, объявились новые вожаки и пошли в обход вокруг пальца. Пошли, куда звала жизнь, не обращая внимания на своих товарищей, намертво сомкнувших клещики-челюсти на преграде, перекрывавшей им извечную дорогу, будто поручили им жизнью и смертью удержать, охранить их путь от новых посягательств извне. Поручили и забыли, отреклись от них, обрекли на смерть, потому что у тех, у идущих, отныне была своя, иная цель, была дорога, свободная дорога.

— Ишь вы, соображаете, — сказал Колька и осторожно стряхнул с пальца муравьишек, с сожалением убрал палец с муравьиной тропы, словно распрощался с ними навсегда, затрусил дальше, размышляя о разумной и жестокой жизни муравьев, о том, есть ли у них сердце. И, если есть, какое оно. Наверное, не больше волоска, с таким сердцем удобно жить. Под ноги Кольке бросился детдомовский пес Остолоп и заковылял рядом, игриво помахивая мохнатым хвостом. «Без ноги, — подумал Колька, — а сердце здоровое, собачье сердце». — Давай махнемся сердцами, — сказал Колька ласково Остолопу, хотя и недолюбливал его за редкую остолопливость. Пес нерасчетливо бросился Летечке на грудь, лизнул его в нос и не удержался, упал навзничь, взвизгнул и засучил, засучил обрубком ноги. Колька остановился, склонился над псом, чтобы помочь ему, но Остолоп и без его помощи был уже на трех лапах, тянул, звал его вперед. «А мне уже так быстро и не встать», — подумал Колька и пошел шагом, сожалея, что обидел Козела и Дзыбатого, не поговорил с ними откровенно. Ведь вполне может случиться, что больше откровенного разговора не выйдет. А он часто был так несправедлив к Козелу и так грубо только что обошелся с бабой Зосей. А Козел любил его, разговаривал с ним ночами, учил играть в шашки. А баба Зося купила молока у тетки, жившей напротив детдома, за собственные деньги, за гроши, что выплачивали ей за какую-то невероятную должность в детдоме.

Нежность, некая даже слезливость охватила Кольку. Он словно впервые увидел все, что окружало его, мимо чего проходил не замечая. Сейчас в нем словно прорезался некий третий глаз. Был он слегка затянут слезой, и все, что виделось сквозь нее, вроде как преломлялось, виделось, выхватывалось не только зрением, но и душой, сердцем, освещенное светом души и сердца, казалось гораздо большим, чем было на самом деле, было некой частицей его самого, Кольки Летечки. Частицей его жизни, его тела, его неясных мыслей о себе и о жизни, тянулось, двигалось не от него, а к нему. А он до этого дня все это летающее, ползающее отталкивал, не замечал, как огромен мир, его мир, был равнодушно жесток к нему. В того же Остолопа мог спокойненько запустить палкой, чтобы выхвалиться, доказать свою меткость. Мог раздавить муравья просто так, любопытства ради, по детдомовской привычке пробовать все на прочность, крепко ли то, что создано природой, слабее или сильнее его, Кольки Летечки, человека. А оказывается, муравьи, птицы, собаки и прочая живность созданы совсем не для того, чтобы он, Летечка, возносил себя над ними, а был вместе с ними, заодно, чтобы не дурел от собственной всесильности, жил, смотрел и радовался, был справедлив ко всем.

Стремление к справедливости таким тяжким грузом обрушилось на Кольку, что он остановился, бросился к Остолопу и обнял его. Пес ошалел от непривычной ласки, заскулил, завыл и, поджав хвост, стрельнул в кусты, испуганно вскидывая зад. Колька умиленным взглядом проводил этот мячиком подпрыгивающий в траве песий обиженный зад и хотел уже направиться обратно, к изолятору, чтобы и там восстановить попранную им справедливость в отношении Козела и бабы Зоей, но передумал. Что-то непонятное творилось у столовой, будто в детдом нагрянуло племя индейцев, не было только костров, но вовсю били тамтамы, звучали воинственные кличи, с воздетыми кверху руками носились голопузые краснокожие. И Колька решил, что восстановлению справедливости совсем не помешает, если он выяснит, что же это сегодня происходит в столовой.

У входа его остановил Андрей Бурачок-старший.

— Ты голодный или любопытный? — заметно важничая и кривляясь, спросил он Летечку. Колька был и голодный, и любопытный, поэтому ответил Бурачку неопределенно, кивком головы, понимай, мол, как хочешь. Поначалу он вообще не хотел ему отвечать, но, памятуя о только что принятом решении быть справедливым ко всем, снизошел до кивка, хотя дался он ему нелегко. На первом же шагу начались противоречия, на первом же шагу надо было вступать в противоборство с самим собой: справедливость в отношении к Козелу, бабе Зосе, Остолопу была необходима и обоснованна, а как быть с этим остолопом Бурачком?

Не любил он Бурачка и одновременно чувствовал себя виноватым перед ним. Нелюбовь эта Летечкина однажды прорвалась некрасиво, как гнойник, дикой яростью. Летечка побил Бурачка-старшего. И, в общем-то, справедливо побил. Но, и зная, что справедливо, вспоминал об этом с выворачивающим душу стыдом и омерзением к себе, своим рукам, которые поднялись на человека...

В школьной библиотеке Бурачок взял книгу Гектора Мало «Без семьи». Взял и то ли потерял, то ли продал кому. Библиотекарша попросила Летечку воздействовать на Бурачка. Летечка еще раньше прочел эту книгу, она ему очень понравилась, он вознегодовал на Бурачка и с охотой согласился воздействовать. Прихватил Бурачка одного в саду.

— Где книга? Кому загнал?

Бурачок топтался на месте, с тоской и обреченностью посматривал на сжатые просто так, для вящей убедительности Летечкины кулаки и молчал.

— Скажешь, гад, куда девал книгу?

Бурачок все так же не отрывал глаз от Летечкиных кулаков. И молчал. И в молчании его прочитывалось: чего тянешь резину, давай учи, бей. И Летечка ударил — покорного, беззащитного, готового к удару. Его возмутила эта оцепенелая покорность. Летечка первый раз в жизни ударил человека, и ничего не произошло. Рука почувствовала силу, ей нравилось бить. Летечка ударил еще и еще раз, ударил со сладострастием и радостью и заглянул в глаза Бурачку. Они были наполнены страданием, покорностью и слезами. И тут Летечка почувствовал омерзение и ненависть к своей руке. Тем не менее он осыпал Бурачка градом новых ударов. Теперь уже он бил его не за книгу, а за покорность, за то, что он довел его до удара, необходимости ударить. Бурачок ему так и не ответил. И с тех пор в Летечке жили нелюбовь, и стыд, и страх перед Бурачком. И как к нему относиться, он не знал. Кивок получился у Летечки пренебрежительный, скорее говорящий — отстань от меня. Бурачок-Бурачок, он понял, что к чему, заступил дорогу Кольке.

— Я приставлен к посту, — сказал он. — Велено никого не пускать.

На Бурачка шумнули стоящие в сторонке, вроде бы не причастные ни к чему, но зорко следящие за всем ребята из старшей группы. Шумнули в том смысле, видимо, что недоделкам вход свободен, но об этом Колька догадался уже позже. А в ту минуту он отстранил, отжал плечом Андрея Бурачка и вошел в столовую, что еще вчера называлась столовой. Сегодня же все здесь было перевернуто вверх дном. Столы сдвинуты, стулья свалены в кучу у входа. Баррикада из столов и стульев. И на вершине этой баррикады восседали с десяток пацанов младшей, дошкольной группы. Дошколята самозабвенно наяривали ложками в металлические тарелки и во всю мочь орали:

— Хлеба, хлеба, хлеба, от пуза, от пуза... Хлеба, хлеба...

— А зрелищ не надо? — рявкнул Колька в надежде перешибить эту какофонию. Но в ответ на его крик грянуло такое мощное и слаженное: «Хлеба, хлеба, от пуза», — так грохнуло металлом, что Колька, полуоглушенный, пулей выскочил на улицу.

Разгулялась детдомовская вольница. Детдомовцы отказались от завтрака. Так вот почему баба Зося не хотела, чтобы он, Колька, Васька Козел и Стась Дзыбатый, шли завтракать в столовую. Вот почему, как в праздники, она сбегала утречком за молоком.

Летечкина война с новой воспитательницей стала войной всего детдома. Вера Константиновна твердой рукой наводила порядок. То, что происходило сегодня, готовилось уже давно. С приходом Веры Константиновны поджиг в детдоме не убавилось, а прибавилось. Уже двоих ребят с оторванными пальцами увезли в городскую больницу, уже побаивались дежурные воспитательницы после отбоя заходить в палаты к старшим ребятам, а некоторые из этих ребят появлялись в детдоме лишь с наступлением дня, а с наступлением ночи исчезали неведомо куда. Неведомое, глухое и грозное брожение исходило от детдома и детдомовцев. Что-то поворачивалось в это лето в детдоме и в детдомовцах неведомо в какую сторону. В детдом влилось множество новых воспитанников, и, как никогда, много старых воспитанников готовилось покинуть его.

Пришли новички не только из колоний, но и из окружающих деревень. Что-то случилось этой весной в деревнях, там вдруг обнаружилось множество сирот, которые жили до этого при бабках или с матерями, но без отцов. И вот эти бабки, дедки и вдовы, не дождавшиеся с войны мужей, тянувшие столько лет после войны на своих плечах внуков, сыновей и дочерей, несгибаемые, вдруг в одночасье начали клониться и падать... Начали умирать в самое неподходящее время, когда все уже выравнивалось, когда в магазинах уже начал появляться белый хлеб, когда уже были обрублены хвосты очередей к прилавкам. И снова стали быстро-быстро пополняться детдома сиротами. И это новое сиротство было пострашнее военного. Те, безбатьковичи военного времени, хоть знали, отчего бедуют, а этим и объяснить было невозможно ничего. Война давно ведь кончилась, откуда же, почему снова смерть?.. Все они знали, что такое родной дом, а большинство знали и что такое мать, которая совсем недавно умерла на их глазах. Придя только что из глухих и дальних деревень, они знали и нечто большее о жизни и знали больше, чем те, кто всю сознательную жизнь прожил в детдоме. Но они еще не узнали, что детдом — это тоже семья и все вокруг — их братья и сестры. Старшие воспитанники, сейчас почти бывшие, уже наменивали себе на свои износившиеся вещи новые для самостоятельной жизни, мыслями они были уже в дороге. И тоска в них была прощальная, и озорство и непослушание — разлучальные.

И вот это буйство, этот разгул летнего паводка взялась ввести в берега Вера Константиновна. Еще вчера на вечерней линейке она объявила детдомовцам, что с завтрашнего дня у них в Слободе не спецдетдом, а детдом обычный.

— Наш детдом был специальным детским домом потому, — говорила она, посверкивая в полумраке вороненой гривой черных с блеском волос, — потому что жили, воспитывались в нем дети фронтовиков, погибших на войне. Сегодня мы их выпустили уже, почти все они уже стали на прямую солнечную дорогу самостоятельности. Государство сделало для них все. Государству сегодня, как никогда, нужны рабочие руки. Вы — смена своих отцов — должны помочь. Фабрики и заводы ждут вас. Страна в лесах новостроек. И если мы держали вас в детдоме до семнадцати лет, то сегодня мы не можем позволить этого себе. Семь классов — и перед вами открыты все дороги. Государство — не дойная корова, и вы должны это понять. Государству тоже трудно. Трудно и с хлебом, и с мясом. Трудности эти временные, дети. И вы, дети, должны это понять. — Вера Константиновна закончила и посмотрела на директоршу, которая тоже была на линейке.

— Да, дети, так... — сказала она. — Поймите меня правильно, дети. Можете расходиться...

И дети разошлись. Вчера после обычного спецдетдомовского ужина они вроде бы понимали все. Понимал все и Колька Летечка. Он вместе со всеми стоял на линейке. Он любил эти вечерние линейки, когда от сада и пруда веет свежестью и беспокойством, когда луна уже медно ложится на притихшие яблони и воду, а с дороги несет и теплом и покоем, полыхает жаром от выставленной на целый день на солнце деревянной, крашенной в голубенькое трибуны, когда трибуна и дорога таят в себе еще летний день и дышат сейчас теплом этого дня. Трибуна потрескивает в объятиях вечера, а дорога расползается квашней, приманчиво белеет выдранным за день колесами машин белым песком, когда хорошо стоится в тиши и прохладе вечера и верится во все лучшее под тихий скрип ползущего по мачте, уставшего за день флага. Нелегкий флагу выпал день. Его пекло солнце, трепал ветер. И дождик вроде лил на него, скоротечный летний дождик, не из туч, а из-под косо летящих на землю солнечных лучей. Замутилось на минуту солнышко, тревожно прикрылось козырьком-ладошкой, приметив на своем пути детдом. И пролились солнечные лучи дождиком. Промок слегка флаг, замешкался дежурный по линейке, зазевался или придремнул, не успел его спустить. Бросился к мачте, а дождика уже нет. Уже убрало солнце со лба ладонь и жаром обрушилось на землю, на флаг, на спины детдомовцев, которые в этот горячий час вышли на колхозное поле — на прополку кукурузы, которые в этот час, сбросив рубашки, обливаясь потом, кололи дрова на дровосеке. И вот сейчас натруженная, горящая от работы рука детдомовца тянет за собой пружинящий шнур, спускает усталый флаг с мачты. Спускает не спеша, впитывая вместе с вечером торжественность минуты. И флаг не торопится. Все ребячьи глаза следят за ним, и он вздрагивает, но не от ветра, от затаенного ребячьего дыханья, ребячий, детдомовский флаг. Не очень яркий, потому что встает он с зарей, уже слегка посеченный неожиданным дождиком и колючим ветерком, как тот, боевой, флаг. Смотрит флаг в глаза ребятам, как смотрел тот, боевой, в глаза их отцов. И души ребят сейчас вместе с флагом. И детдомовец, который сейчас спускает флаг, сегодня лучший детдомовец. Это там, на дровосеке или на колхозном поле, он добился сегодня права стать под флаг, опустить его. Минуту назад все стоящие на линейке, все, даже самые отпетые, с замиранием сердца ждали: а вдруг для торжественного спуска выкликнут его фамилию. Замирая, ждал услышать свою фамилию и Летечка, хотя и знал: его не выкликнут. Хотел бы, да негде ему отличиться. Он освобожден от труда, а потому не спускать и не поднимать ему флага. Только смотреть, смотреть и завидовать.

И все равно в этих вечерних минутах, в этой торжественной тиши, когда земля отдает ночи накопленное за день тепло, нет ничего лучше, чем слушать, как под стрекот кузнечиков полощется на ветерке флаг. Уже одно то, что все они сейчас вместе на линейке, слиты в одном строю, один на всех вечер, один на всех флаг, одна на всех трибуна, успокаивает сердце, заставляет его биться ровнее, четче. И верится, что за вечером, за ночью опять будет утро, будет новый большой день. А новый, не прожитый еще, не размененный на печали и обиды, значит, лучший. Лучшее ведь всегда там, впереди, лучшее ведь — это то, чего еще не было. Детдомовцы отнеслись вчера к вести, оглашенной Верой Константиновной, как к своему прошлому, как относятся к дню прожитому, конченому.

Но вот пришло сегодня, пришли они в столовую: хлеб строго по пайке на брата, на первое голубая затируха, а второе, как говорится, тю-тю, гав-гав. И полетели в раздаточное окно тарелки с затирухой, повара исчезли, заперлись, спрятались в кухне. Дежурный воспитатель помчался за директором. Все, что было сказано воспитательницей и директором вчера на линейке, забыто напрочь. Забыл о вчерашнем и Колька. Несправедливость творилась на свете. Кто же это там посмел пожалеть ему хлеба, кто посмел посягнуть на его законную пайку? Вчера была, а сегодня нет? Нет, что положено ему, вынь да положь... Колька не заметил и сам, как кричал уже вместе со всеми, вместе со всеми угрюмо молчал. Молчал и кричал не потому, что ему позарез была нужна эта дополнительная пайка хлеба, он никогда не съедал и того, что давали. Он как бы нашел себя в этом крике и гаме. Это было как раз то, что надо ему в это утро: жить последние дни так, чтоб всем чертям было тошно. Ему необходимо было событие, могущее заставить его забыть о себе, о своих хворобах, чтобы сразу из штиля в девятый вал. Только так он и обретал способность жить в эти дни — за счет посторонней, чужой веселой и шумной жизни, а его жизнь уже заканчивалась. Летечка догадывался об этом, он почти уговорил себя умереть. Но уговор и согласие это были притворными. В глубине души он надеялся, что все это понарошке, что все это игра. Жуткая, затягивающая, но игра. И Летечка безропотно и радостно принял жуткие условия игры в собственную смерть, а сейчас играл и в голодовку, как играл бы в любую другую игру, какая ни подвернулась бы ему.

А начиналась новая игра весело. Всем вдруг обнаружилось дело. Все были необходимы друг другу. И Колька почувствовал свою необходимость всем. И его голос был нелишним среди прочих голосов. И он орал едва ли не громче других, воспринимая это не просто как бессвязный ор, а как жизнь, и радуясь жизни, тому, что в ней и ему нашлось место.

Пришла директриса, прикатилась, квадратная, запыханная, с траченными уже временем и перекисью водорода белыми кудряшками. Примчалась Вера Константиновна, зло и часто посверкивая золотым зубом. Вонзилась этим зубом в паузу:

— Это что? Как на «Потемкине», есть отказываетесь?

— Как на «Потемкине»! — взвизгнула толпа. Можно ли было сказать лучше того, как она сказала.

— Хле-ба, хле-ба, от пу-за, от пу-за... Жрите сами затируху! — это самые младшие, еще дошколята. И полетели в Веру Константиновну и директрису тарелки с голубенькой затирухой. И лапша из этой затирухи обвисло легла на тщательно, годами травленные кудряшки директрисы. Озверело ударили в свои железные тамтамы дошколята. Директриса, облепленная лапшой, но сохраняя достоинство и квадратность спины, пошла в канцелярию. А Вера Константиновна успела исчезнуть еще раньше.

— Плакать пошла! — кивнул вслед директрисе Андрей Бурачок. Колька посмотрел на его лицо и столько прочитал там злорадства, увидел такую ослепляющую радость, что ему невольно захотелось зажмуриться. Над его ухом, свистя, пролетела тарелка с лапшой и влепилась ей в спину. Но она даже не оглянулась. Шла, как шла, и лапша падала со спины ее белыми беспомощными червячками. Кольке стало жалко директрису, он почувствовал, что происходит что-то мерзкое и постыдное и свидетельством тому самодовольна расплывшаяся харя Бурачка-старшего, из-за которого директриса сейчас действительно будет плакать. На сей раз Бурачок угадал. И, как ни виноват Колька перед Бурачком, директриса ему дороже, она больше, чем Бурачок, детдомовская, своя. А это для Кольки все. Плохое, хорошее — свое. А свое — значит, хорошее. Бурачок же был еще не вполне своим, он появился в детдоме сравнительно недавно. И не мог Колька спокойно смотреть на Бурачка, хотя и стыдно ему было перед ним, но всякий раз чесались руки.

— Ты... ты-то почему радуешься? Чего орешь? — крикнул Колька. — Ты, сын фронтовика... Полицейского ты сын, вот ты кто.

— Я... полицейского? Недоделок!

За «недоделка» Колька мазанул Бурачка по харе затирухой. А драться им не дали. Летечке же захотелось вдруг подраться с ним, испытать свои силы, отомстить за лапшу на спине директорши. Он почувствовал, что в это утро в честном бою наобшивал бы Бурачку-старшему, навешал бы ему. Такая ожила вдруг в нем сила и уверенность. В это утро он мог все. И опять же он не понимал, что это все не в нем, а вот в этих горланящих, орущих, на все способных ребятах, что сила его и уверенность заемные. Он оказался на волне, а на этой волне надо было быть сильным. Он был детдомовцем. А никто из детдомовцев не думал о смерти. Они требовали жизни, жратвы, соков у земли. И этими соками, волей ребят жил Летечка, как, наверное, жил, сам того не подозревая, и до этого. Потому что уже давно должен был умереть. Должны были умереть Стась Марусевич, Васька Козел и он, Летечка.

И Марусевичи, Козелы, Летечки умирали в то лето и в другие лета в других детдомах. В других детдомах по всей Белоруссии были свои Летечки, свои Стаси, свои Козелы, повязанные единой судьбой, единым страшным детством, которого многие из них, подобно Летечке, и не помнили, а те, которые помнили, не хотели помнить, хотели избавиться от этой памяти, потому что страшнее этой их детской памяти ничего на земле не было и не могло уже быть. Здесь, на земле, при жизни, только вступив в нее, только открывая глаза, они прошли через то, чему нет названия. И те, кто выжил из них, как выжили Летечка, Марусевич, Козел, в шестнадцать-семнадцать лет должны были умереть. Врачи объясняли это пороками сердца, истощением нервной системы. Но причина была не только в этом, а и в том, что с грузом своей памяти они не могли больше идти по земле. Земле было бы стыдно и тяжело нести их на себе такими. И Летечка, забыв о драке с Бурачком, вместе со всеми яростно выкрикивал вдруг объявившийся, призвавший его к сплоченности лозунг «Даешь спецдетдом!», словно вопил о жизни: «Даешь жизнь!» И в этой приставке «спец» для него действительно заключалась жизнь.

Но в душе у него чем дальше, тем больше росла неловкость. Он во все глаза рассматривал ребят, но ни в ком не видел этой неловкости. Не видел он среди присутствующих и ребят, отцы которых были полицейскими. А такие ребята были в детдоме, но сейчас они как сквозь землю провалились. И это их исчезновение помогло Кольке избавиться от чувства неловкости. И убедило, что дело, за которое он тут выступает, правое и надо стоять за него. Вот ведь какие молодцы ребята в его детдоме. Не побоялись, прогнали директрису. И, охваченный восторгом и общим ликованием, Колька снова орал вместе со всеми:

— Даешь спецдетдом!

Выкричавшись, толпа повалила от столовой в сад. Детдомовцы, как гусеницы, облепили яблони, забрались на самые верхушки и, не переставая орать, выкрикивать теперь уже не «Даешь спецдетдом», а все, что придет в голову, набросились на еще зеленые яблоки. Колька тоже сидел на яблоне, ему теперь ни в чем не хотелось отставать от других, но яблок он не ел. Вместе со всеми были на яблонях и Козел, и Стась. И только часть девчонок ушла и заперлась в палатах. Но многие остались с ребятами. На дереве сидела и Лена Лоза, старательно откусывала яблоко и огрызком метилась в Кольку. Колька хотел перебраться к ней. Но все ветви на Лениной яблоне были заняты. И Кольке было тоскливо без Лены. Он чувствовал, что именно сейчас наступил тот миг, когда можно сказать все, что больше не будет такой удобной минуты. Сегодня упустит он ее и больше не осмелится подойти к Лене. Надо решаться. А Лена, словно чувствуя его раздумье и нерешительность, поддразнивала его. Была она сейчас, на дереве, необыкновенно красива в легком светлом платье, поставив на коричневую, загоревшую на солнце ветку коричневые, тоже загорелые босые ноги, обняв коричневый ствол яблони загорелыми, но чуть светлее ствола руками. И светлое платье ее, и зеленые горошины на нем сливались с листьями и солнечным светом, падающим на яблоню. Сладко обмирало сердце, будто он не смотрел на Лену, не Лена ела незрелое оскомистое яблоко, а он сам ел это яблоко, так катилась прохладная оскома по всему телу, хотелось оторваться от яблони и на крыльях перелететь к Лене. И уже легкий ветерок полета прохладой обдувал его тело. Но Летечка только вытирал испарину со лба и крепче вдавливался в сук, на котором сидел. А Лена улыбалась ему светло и тускло одновременно. Светло потому, что она улыбалась ему, а тусклость ее улыбке придавала черная полоска еще в детстве порченных зубов. С этим маленьким изъяном она казалась ему доступнее и роднее. И он бы перебрался к ней, пусть бы ломались ветви, сел с ней рядом. Но тут во двор въехала милицейская машина.

Вызвали ли ее Вера Константиновна с директоршей или милиция пожаловала сама, услышав гвалт в детдоме, неизвестно. Но появление ее было совсем некстати. Скорей всего детдомовцы, объев яблони, высидев и выкричавшись на деревьях, в конце концов тихо и мирно пошли бы кто в столовую, кто по своим делам. А милиция, желая того или нет, придала своим появлением значительность происходящему.

Милиционеры еще не, успели высадиться из машины, а уже с пяток детдомовцев спешили прочь из сада и, как выяснилось позже, бежали отнюдь не из страха. Но именно так расценили это милиционеры и бросились стряхивать детдомовцев с деревьев. В милиционеров полетели огрызки яблок, палки. Детдомовцы, лягаясь голыми пятками, сбивая с милиционеров фуражки, забирались на самые верхушки.

— Ребята, ребятушки, — отдав приказ не трогать детдомовцев, заговорил старшина. — Давайте по-хорошему, ребятушки.

Ответом ему было улюлюканье и свист. Милиционеры убрались восвояси. Но, когда они уже отъезжали, в синее небо грохнули самопалы и поджиги, с которыми успели возвратиться из спален и тайников только что убегавшие из сада детдомовцы.

Следом за милицией пожаловали пожарники. Этих встретили прямо-таки с радостью. Зазывали к себе на деревья, предлагали угоститься яблоками или поспать под яблонями, посторожить их. Пожарники охотно отзывались, отшучивались. Но они споро делали и дело. Вытащили из машины лестницу, пожарный рукав, раскатали его на земле.

— Атанда, ребята, сейчас будут поливать! — раздались крики из глубины сада. Предостерегали тех, кто сидел на ближних к машине яблонях. А на этих яблонях сидели и Колька Летечка, и Лена Лоза. Они притихли и с опаской посматривали на обвислый пока пожарный рукав. И в глубине души хотели, чтобы их немного полили, чтобы было потом о чем рассказать, что вспомнить. Но пожарники мешкали, и в их продвижении по саду больше не было сноровистой деловитости, а сквозила бестолковость. Не решались, видимо, пожарники поливать детдомовцев, ждали неведомо от кого команды. А ее все не было.

— Жарко! — кричали дошколята, выпячивали голые животы и писали с яблонь на землю, норовя угодить в пожарников. А из глубины сада ребята постарше палили в небо из самопалов и поджиг. У детдомовских ворот собралась толпа зевак. Там тоже шел какой-то митинг, но, о чем толковали зеваки, Колька Летечка не слышал. Он не замечал уже и того, что происходит в саду, смотрел на Лену, но и ее не видел. Объявленная детдомовцами голодовка уже казалась бессмысленной и ненужной. Слишком много крика и суеты.

Перед глазами стояла директорша: спина и волосы в лапше, глаза заплаканные. В глазах обида и боль, и вопрос в глазах: за что, разве это я заслужила? И Летечке стало не только жалко ее, но и стыдно за себя, за то, что он видел, как несправедливо обошлись с директоршей, видел и не вступился за нее, а она всегда и всюду защищает его, защищает от Веры Константиновны даже... Нет у него человека ближе и дороже, чем директорша, хотя этот человек вроде бы всегда и на расстоянии от него. Но, может, в том все и дело, что и на расстоянии она видит его, помнит о нем. Она сама на складе выбирает для него лучшую одежду, лучшие костюмы, лучшую обувь, для всех трех — для него, Козела, Дзыбатого, — знает их размеры, знает, какие цвета они любят. При нем было — в области на складе директорша отобрала и отложила три бобриковых пальто. Кладовщик запротестовал:

— В детдом на периферию такие пальто... Вы превышаете...

— Тихо, тихо, — сказала директорша. — Летечка, забирай пальто.

Летечка взял отобранные директоршей пальто, но не ушел со склада, притаился за дверью. Как директорша отчитывала кладовщика, откуда и голос взялся. В детдоме он ни разу не слышал, чтоб директорша так кричала на кого-нибудь.

— Тыловая крыса! — орала она. — Не попался ты мне на фронте, я бы тебе показала периферию. Залил глаза... Их батьки жизни не жалели, сами они в жизни, может, бобрика этого себе не справят... Раздеру, как жабу...

Так воевала директорша за него, а он... И Летечка хотел теперь только одного — покоя, чтобы его не трогали. Пусть бы всегда была тишина, и Лена рядом, и никогда не заходило солнце. Можно прожить без дополнительной пайки хлеба, можно прожить на затирухе. Но как прожить без солнца? «Неужели оно будет так же катиться, радовать и греть всех, когда меня уже не станет? — подумал Колька. — Зачем солнце, когда меня нет?» Человек, он, Колька Летечка, должен быть вечным, а не солнце, не небо. Ее, вечности, надо добиваться, а не дополнительной пайки хлеба. Вот умрет он, и нужна ему будет эта пайка... «Тебе будет не нужна, Лене, Козелу, Дзыбатому, Бурачкам нужна», — вроде кто-то подошел к Летечке и заговорил с ним, или это солнце разговаривало с ним.

— Ты что меня уговариваешь, — сказал Летечка солнцу и скривился. Заплакал сначала легкими, сами собой набегающими от пристального вглядывания в солнце, а потом и настоящими, горькими слезами. — Ты на смерть меня уговариваешь...

— Хлеба, хлеба! — рявкнули детдомовцы. В сад спешила директриса.

— Уезжайте, уезжайте немедленно отсюда! — набросилась она еще издали на пожарников. — А вы слезайте с деревьев. Вопрос, каким быть нашему детдому, рассматривается дополнительно. Летечка, Лоза, на землю! — выделила директорша Кольку и Лену, будто только они двое и были на яблонях. И Летечка с Лозой послушно спустились и пошли из сада вдвоем по дорожке, будто действительно больше здесь никого и не было.

— А мне уже готовиться надо... — Все еще не слыша себя, все еще крича там, на дереве, вместе с другими детдомовцами и полнясь их силой, но уже с грустью в голосе сказал Летечка Лене, когда они вышли на детдомовскую, усаженную лиственницами и вековыми липами аллею.

— А я уже готовлюсь! — весело подхватила его слова Лена. Летечка запнулся. А Лена, посмотрев на него, как будто сомневаясь, но не высказав этого сомнения, сказала: — И в какой же ты институт, Летечка, готовишься?

— Да в тот, в тот... — безразлично махнул рукой Летечка с горечью от той далекости, в которую вдруг отплыла для него Лена. Они все так же шли по аллее рука об руку. Лена была рядом, но в то же время вроде бы вдруг исчезла, некое облако, принявшее ее фигуру, созданное его, Летечкиным, воображением, плыло возле. Летечка смирился и с этим облаком. Ему все равно в ту минуту надо было кого-то любить. Любить все, что окружало его. Но больше всего в этом замкнутом, огороженном со всех сторон пространстве он хотел любить Лену. А Лена хотела, чтобы все любили ее. Летечка угадывал это по тому, как она ненароком прижималась к нему плечом, не больно он нравился ей, а прижималась. И с вызовом смотрела по сторонам: вот, мол, какая я добрая, здоровая и красивая, щедрая, меня так ласково греет солнце, любит меня, любит тень, падающая с деревьев, дорога, по которой я иду. И этот чудной парень. Я ему тоже разрешаю любить меня. У меня впереди такая долгая жизнь, и меня так много будут любить. И как это хорошо — быть счастливой и знать, что тебя любят. И Лена щедро развлекала и завлекала Летечку беседой, приближала его к себе.

— А я, знаешь, институт еще не выбрала, — признавалась она Летечке. — А ведь самое главное — выбрать такой, чтобы можно было потом жить безбедно. Какой это институт, по-твоему, Летечка?

— По-моему, экономический...

— Ну, Летечка, ты и скажешь, экономический... Что же, по-твоему, я счеты есть буду? Нет, Летечка, не знаешь ты ничего о жизни. Отличники, они все такие.

— Ты вот что, вот что, Лена... — Колька остановился и схватил ее за руку. — Ты помни меня, Лена, помни. Ладно?

Лена удивленно посмотрела на Летечку и улыбнулась такой дорогой, такой родной тусклой улыбкой, что у него приросли ноги к земле. Лена тоже взяла Летечку за руку. И в то же мгновение, когда она это сделала, хмурь, тусклость, исходящие от улыбки, набежали ей на лицо. Черная прядка волос упала на прорезанный поперечной складкой лоб, глаза, в которых только что искрилось веселье, потемнели и обратились не на Летечку, а куда-то вглубь, на себя. И в мгновение Летечка сумел увидеть и прочесть такое в этих глазах, что ему не надо было больше слов. Нет, Лена в эту минуту была не просто далека от него, а страшно далека. И расстояние это измерялось не километрами, даже не временем, не тем даже, сможет ли она полюбить его. Другая мера лежала между ними. Перед ним была женщина, женщина, уже оставившая детдом, детство, уже забывшая всех, кто жил до этого рядом с ней. Женственно и недоступно вздымалась под легкой материей ее грудь, словно она уже дышала воздухом будущих восторгов, радостей и болей.

И Кольке так хотелось припасть к груди этой вдруг ставшей совсем-совсем незнакомой ему девушки, так хотелось поцеловать ее далекие, призывно раскрытые, но не его зовущие губы. И пусть не меня, и пусть, думал он, это даже лучше, что не меня. Могу я поцеловать ее? Она сейчас и не заметит, что я поцеловал ее. Не в губы. В губы целовать, наверно, стыдно, в губы будут другие, а я в этот бело-голубой выем груди и шеи.

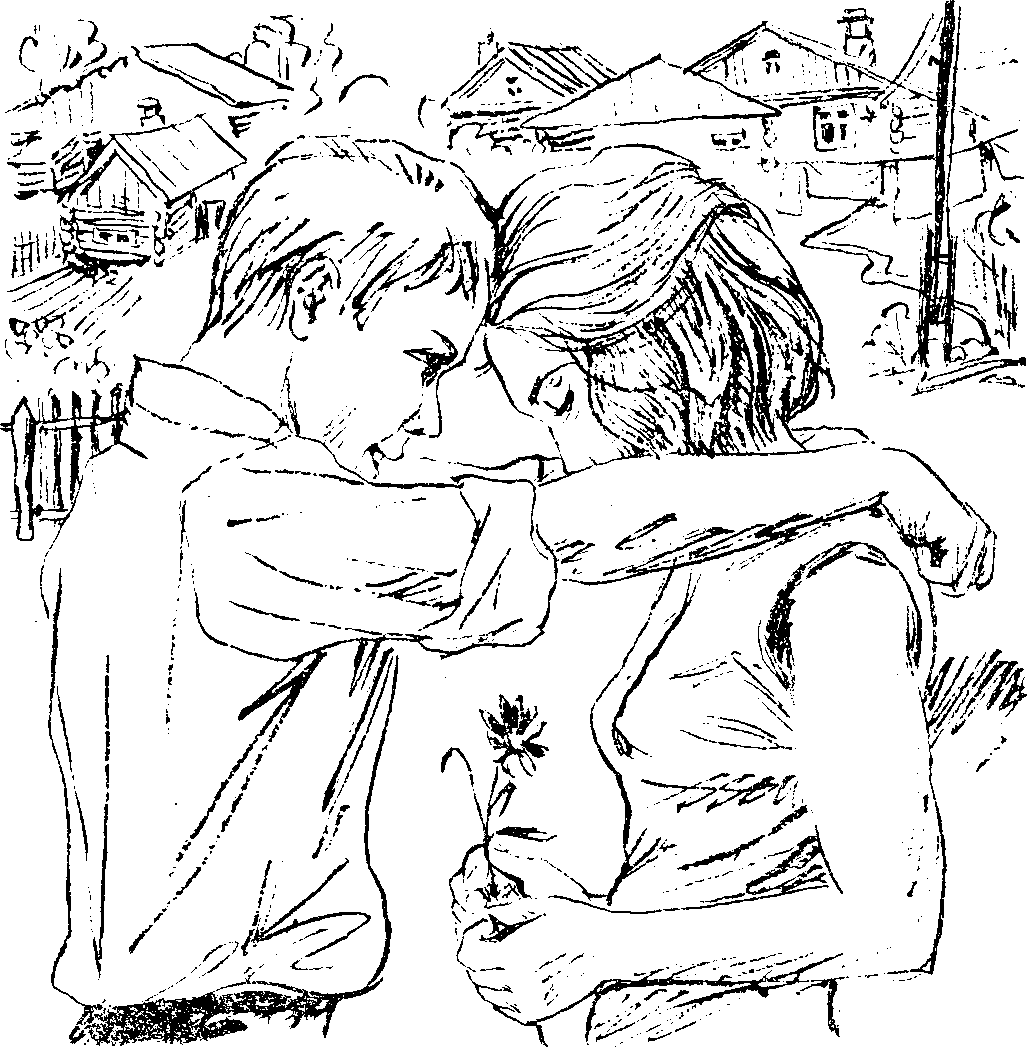

— Колька, что же ты, Колька, — шепнула Лена,

И Летечка обнял Лену, неподвижную, закаменевшую, и понял, что не ему она только что приказывала целовать себя, не его она видит подле себя, а кого-то другого, который уже идет к ней. И он невольно оглянулся и, не видя никого, не видя даже Лены, припал на этот раз к ее раскрытым беззащитным губам. И, оказывается, целовать в губы было совсем не стыдно. И Летечка целовал, постепенно забывая, что он вор, берет не принадлежащее ему, и успокаиваясь, не видя уже прока в поцелуях, плача в душе. Прощаясь в душе с Леной и жизнью, ненавидя и любя Лену. Зная, что это у него в первый и в последний раз в жизни.

|

Взявшись за руки и с недоумением вглядываясь, они ли это, Летечка и Лена стояли посреди пустынной детдомовской аллеи. Липы от времени и неухоженности уже облысели, проредились ветвями, местами обшелушилась и кора. Но сквозь эти поредевшие ветви беспрепятственно достигало земли солнце, пригревало старичков — отмершие ветки, проплешины стволов, лишенные коры. От этих проплешин многие липы казались седыми, как бы сбросившими с себя шапки, и в их седине и старости, в их молчании проступала укоризна. Аллея была длинной, уходила далеко в сторону бывшего дворянского, а теперь городского парка. Заканчивалась тупиком, упиралась в кирпичную, отделившую детдом от парка стену. Стена с того места, где стояли Летечка с Лозой, не просматривалась. Там, впереди, аллея густо поросла травой. А возле самой стены выметнулась крапива. И оттуда, где стояли Лена с Летечкой, казалось, что там не тупик, а увитая зеленью красная беседка. Стояли же они подле самой могучей и самой старой липы — обхвата в три толщиной, с вершиной, одиноко возвышающейся не только над детдомом, но и надо всем городом. Одиноко прорвавшись к небу, вершина эта, самая ее верхушечка, молодым зеленым шаром разлеглась над другими деревьями, словно на плечи старой липы было поставлено другое молодое дерево. И взгляд с верхушки невольно бежал вниз в поисках второго дерева, но, не добежав до корней, вздрогнув, натыкался на огромную, в половину человеческого роста, выбоину-дупло. Выболело это дупло-выбоина у липы уже давно, не менее, наверно, полувека назад. От той давней полувековой боли, видно, так и взметнулось это дерево ввысь, обманчиво омолодившись второй вершиной. Тогда же, около полувека назад, человек пытался помочь дереву. Бетоном, как пластырем, закрыл выбоину и эту заделанную камнем рану, уже, видимо, для услаждения своего глаза огородил витой железной решеткой с вензелями. Липа безразлично приняла решетку, но от бетона отслонилась, бетон пошел трещинами, позеленел, порос мхом, а по краям между липой и бетоном образовались щели, в которые можно было втиснуть руку. Липа росла, росла с камнем в груди, выставила сейчас этот камень всем на обозрение, как каменное сердце. Боялась коснуться этого сердца своим живым телом, не приняла его, когда-то, наверное, плакала. И там, где давным-давно вытекали эти слезы, сейчас вышелушивалась желтая изболевшая труха. Летечка смотрел на дерево, на бетон, на замысловатую решетку, и эта затея с врачеванием дерева казалась ему лишней, ненужной. Он чувствовал давнюю боль дерева и сегодняшнюю придавленность его. Пусть бы уж липа, хоть и раненая, жила без этого затейливого милосердия человека, дышала всем стволом и раной тоже. Лишними и ненужными казались ему и эти поцелуи на аллее, без радости, а главное, без надежды на что-то в будущем. Вроде бы он молил Лену о жалости и вымолил милостыню. Как подаяние, она бросила навстречу его раскрытым губам свои губы, потому что нет в ней сейчас ни смущения, ни робости перед ним. И в то же время он был рад, что все было, как было. Он торопился жить, дышать, чувствовать, был жадным, сейчас ему все надо было: и поцелуи, и человек рядом, живой, здоровый, именно вот такой, всем естеством стремящийся жить. Родной, близкий человек. Он хотел считать его родным и близким. И чтобы этот человек, когда его уже не будет, вспомнил и пусть беззаботно, мимолетно всплакнул о нем и тем самым как бы продлил его.

— Помни меня, Лена, — снова повторил Летечка, выжал из себя немеющим языком, как выжимают признание. По сути, это и было признание. И, говоря вслух «помни меня», он твердил про себя: «Я люблю тебя, Лена, люблю тебя. Но никогда, никогда не скажу об этом». И одновременно отчетливо сознавал, что уже сказал, выдал себя и теперь ему на самом деле ничего не остается, как только умереть. И умирать уже было не страшно, а необходимо. В ветвях липы потусторонне жужжали пчелы, оранжево вспыхивали на солнце и сгорали, скрываясь в листьях, летающие, слепящие глаза крохотные факельчики.

Лена и Колька, не сговариваясь, вдруг согласно тронулись с места и зашагали по аллее. Но шли, сторонясь друг друга, чужие, неразговорчивые. Прошли всю аллею и уперлись в стену, повернули назад. Сделали несколько шагов. Лена остановилась и, не глядя на Кольку, покрывшись красными пятнами, зло сказала:

— Ну чего ты таскаешься за мной, Летечка?

«И в самом деле, чего я таскаюсь?» — подумал Летечка и свернул с аллеи, уже заполненной детдомовцами, в сад и пошел туда, где на бугорке, на солнцепеке, стоял шалаш сторожа, где, он знал, никого сейчас не было. Раскинулся, лег на ржаной соломе у входа в шалаш, чувствуя себя уже умершим. Так, как сегодня, он согласен был умирать каждый день.

Приковылял к шалашу Остолоп. Увидел Летечку, взвизгнул, лег на брюхо и пополз к Летечке, помахивая свалявшимся хвостом, здоровыми лапами царапал землю, скользя култышкой по соломе.

— Ну и остолоп же ты, Остолоп. Ну и остолоп же ты, брат, — сказал Летечка чуть раздраженно. — Ты ведь не Бурачок, Остолоп, а я тебе не Вера Константиновна... А я знаешь кто? Я брат тебе, я Маугли. — Вера Константиновна объяснила все же ему, кто такой был Маугли. — Почти собака, а больше волк. Не люди, не мать, а волчица вырастила меня, потому я такой и дикий. Большой, взрослый, а ум детский. Я все равно как ты: старый уже, а все равно остолоп. Хочешь, я тебе расскажу о себе. Жил на свете хлопчик, еще не жил даже, только родился, а мать умерла. Подобрала его волчица, выкормила своим молоком, вырос он среди волчат. Вот так, Остолоп, ты остолоп, я недоделок, а оба мы...

Пес поднял голову, прислушиваясь к его словам, решая, наверное, что за ними последует. Завалился на спину. Голова набок и язык набок. И глаза заведены и скошены в сторону Летечки. И смех и озорство в глазах и готовность вскочить, мчаться на трех ногах по первому же приказу.

— Э, Остолоп, да не такой уж ты и остолоп, — сказал Летечка. — Придуряешься, как хозяин твой Захарья.

Остолоп сморгнул, лизнул Летечке руку и прижался к нему теплым, нагретым солнцем черным боком. Летечка взял пса за култышку.

— Где ногу потерял, брат? Чего молчишь, стыдно признаться? Под поезд, что ли, попал, или стрельнул кто в тебя?

Колька, не замечая сам того, сдавил собаке лапу. В горле у Остолопа сдавленно забулькало. Он изловчился и ухватил руку Летечки зубами. Но не укусил, подержал зубами и выпустил. И Колька отпустил култышку, чуть задержав руку, услышав, как тукает в обрубленной ноге сердце Остолопа, бьется, приливая упругими разгонистыми токами, кровь, стремящаяся дальше, за култышку, к продолжению ноги, ищет этого продолжения и не находит.

— Больно, Остолоп, знаю, — сказал Летечка. — Мне тоже больно. На вот послушай, как кувалдой бьет. — Летечка распахнул рубашку и подставил к мокрому носу Остолопа оголенную грудь. Остолоп ткнулся ему в грудь шершавым языком, жарко вылизал его вспотевшее тело. Вслед за жаром тут же побежала по груди прохлада. Летечка прижался к Остолопу, обнял его, и они сладко вздремнули. И увидели сон. Летечка свой, который часто снился ему. Хороший сон увидел, наверно, и Остолоп, потому что, поднявшись, долго облизывался, словно только что схрумкал сахарную косточку. — Ты любил уже кого-нибудь? — на прощание спросил у пса Летечка. Тот только покосился на него и продолжал облизываться. — Любил, значит, — сказал Летечка. — Я вот тоже люблю.

И они разошлись, довольные друг другом и освеженные сном в холодке шалаша.

А к вечеру Летечка узнал, что детдомовцы не зря бузили. За их Слободским детдомом осталась приставка «спец». Об этом объявила на вечерней линейке директорша. Веры Константиновны на линейке не было. И засыпал он в тот вечер впервые без сновидений и страха, что завтра может не наступить. И, хотя ему не удалось увидеть Лену, он надеялся, что увидит завтра. Надо только избыть эту ночь...

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |