"Искатель. 1964. Выпуск №5" - читать интересную книгу автора

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Он задыхался. Сердце билось из последних сил, а он стоял обессилевший, ощущая, что покачивается в такт сердечным ударам, и страшился одного — упасть.

Глаза его были закрыты. Сквозь веки пробивался яркий свет, который казался красным.

Вдруг земля поплыла под ногами.

«Падаю!» — Мазур с усилием открыл веки и увидел — падает.

Он упал бы, но рука соседа поддержала.

Слабость длилась одно мгновение. Потом от сознания, что могло бы произойти, даже сердце застучало тише. Мазур вздохнул. Но глубже, чем следовало.

Ножевая боль резанула по ране в животе.

Опять, так ничего и не увидев, он закрыл глаза. В красной тьме сомкнутых век было легче перетерпеть боль. Потом он осторожно потянул воздух носом, так нежно, как вдыхают самый тонкий аромат.

— Держись, — глухо, сквозь зубы проговорил сосед, поддерживавший его.

Мазур тихонько кивнул ему в ответ. Потом он нашел в себе силы разогнуться, стать почти прямо и открыть глаза.

Он сразу увидел все небо и землю. Сияющее небо и залитую солнцем землю. И лишь долгую секунду спустя он обрел способность различить остальное, и то не сразу: горы — черную изломанную линию, которая отделяла небо от земли; солнце, заставившее его прищуриться; и опять землю — горы, поросшие коричневым лесом, что тронут первой зеленью, едва сквозившей, ласкающей взгляд; и сразу рыжие параллельные полосы колючей проволоки, перечеркнувшей, отделившей от него весь остальной мир: «Плен?! Плен! Плен…»

Все, что находилось по эту сторону проволоки, как бы наново воссоздавалось в его сознании.

Он увидел, как метрах в двухстах от них новая партия пленных вытягивается в шеренгу, готовясь преодолеть то расстояние, которое Мазуру и другим из его группы удалось пробежать.

Не всем.

Пятеро лежали на этих двухстах метрах: один в нескольких шагах от линии «старта селекции», другие — ближе и ближе к группе, добежавшей до «финиша».

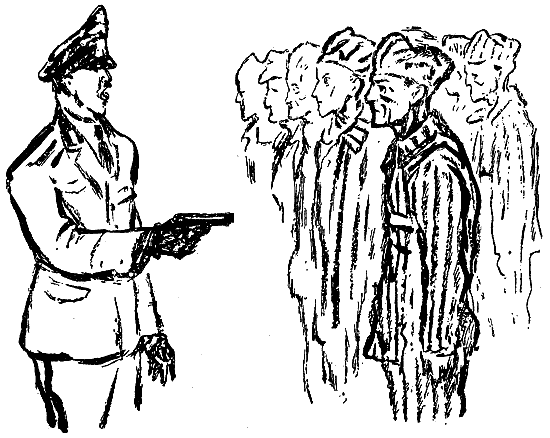

К тому, кто лежал совсем недалеко от старта, уже шел Длинный Отто. Отто был действительно высок и казался еще выше в пузырящихся на бедрах галифе, сверкающий сапогами и — против солнца — казавшийся черным, как рок. И руки его тоже были черными, в перчатках, и правая — длиннее левой. Пистолет был как бы его рукой, одетой в черную перчатку, частью руки, пальцем.

|

Лицо человека, который лежал на земле, в непросохшей весенней грязи, было повернуто в сторону подходившего Отто. И тот, кто лежал, повернув лицо к подходившему Отто, не мог не видеть, как это видели все, что Отто идет к нему. И тот, кто лежал лицом к подходившему Отто, как и все, знал, что сейчас будет. И тот, кто лежал и видел, что к нему подходит Отто, не шевелился, только голова его по мере того, как подходил — Отто, чуть приметно поворачивалась лицом в грязь, а когда Отто подошел и встал над тем, кто лежал в грязи, он мог видеть только костлявый затылок лежащего.

Мазур слышал, как чавкала под блестящими сапогами непросохшая земля.

Где-то в вышине забился песней жаворонок. Тонко так. И песня птицы была похожа на детский плач.

Отто неторопливо отнял правую длинную руку от бедра, и теперь его черный пистолет-палец смотрел прямо в затылок того, кто лежал ничком на влажной, остро пахнущей весной земле.

Человек не шелохнулся, только руки его, словно в нетерпении, теребили мягкую землю. А после выстрела, прозвучавшего мягко, тупо, пальцы лежавшего судорожно сжались в кулаки и потом медленно отпустили землю, как самую ненужную вещь.

— Отмучался…

Это сказал кто-то стоявший рядом с Мазуром.

Отто шагнул прочь от трупа.

Тогда второй, который лежал неподалеку — к нему направился Отто, — вдруг вскочил на четвереньки и по-крабьи побежал в сторону.

Отто выстрелил, не замедляя неторопливого шага.

Человек на четвереньках взвизгнул, поджал ногу.

Отто выстрелил еще два раза.

Человек упал в грязь и стал кричать надрывно, громко. У него, очевидно, были прострелены руки и ноги.

Мазур дернулся, ослепленный яростью. Но теперь уже две руки схватили его под мышки, так, чтобы со стороны было незаметно, что его держат.

— Крепись, — сказал сосед слева, — крепись…

Соседи Мазура по строю, словно сговорившись, завели его руки за спину.

— Эх, вы…

Ни усталость, ни боль не ослабили его так, как этот непроизвольный порыв ненависти. Мазур почувствовал, что вот-вот упадет. Холодная липкая испарина покрыла тело.

— Эх, вы…

— Крепись.

Длинный Отто, будто забыв о втором обреченном, двигался к третьему. Услышав его хлюпающие шаги, третий, собрав последние силы, повернулся на спину и стал смотреть в глаза приближающемуся Отто. Отто остановился в шаге от ног лежащего на земле. Тот с усилием подтянул руки к вороту куртки и рванул его. Но сил было так мало, что ворот не разорвался. Тогда человек расстегнул пуговицу у ворота, потом на груди и распахнул куртку.

Отто начал поднимать правую, длинную руку с пистолетом.

Человек лежал неподвижно и глядел на Отто.

— Гут.

Это тихо сказал Отто. Его рука-пистолет начала опускаться.

Тогда человек, лежащий на земле, плюнул в Отто. Но и доплюнуть до Отто у человека не хватило сил.

На каменном лице Отто изобразилось что-то вроде улыбки.

— Шлехт. Зер шлехт.

Правая рука Отто быстро поднялась.

Человека не стало.

Отто больше не двинулся с места. Не опуская пистолета, он дважды выстрелил по остальным и, не оглядываясь, пошел к строю автоматчиков, что стояли вдоль проволочного забора, ограждающего лагерь.

— Пустите! — сказал Мазур. Завернутые за спину руки ныли в плечах.

Соседи отпустили его руки.

— Держись, — опять сказал сосед слева. — Не дури, майор.

— Ладно, — ответил Мазур.

На полосе «селекции» по-прежнему выл смертельно раненный человек, второй, которого Отто не добил. Мазур смотрел на него, как и все смотрели, потому что в некоторые минуты люди, помимо своей воли, смотрят на то, на что, казалось бы, смотреть невозможно.

— Почему он его не прикончит? — негромко спросил Мазур у соседа слева.

— В наказание. Пытался бежать.

— Но ведь Отто хотел не убивать третьего. Если бы тот не…

— Спроси у Отто.

— Послушай… — начал было Мазур.

— Молчи! — прошипел сосед справа. — Отто косит в нашу сторону.

Они разговаривали, почти не разжимая губ, но то легкое шевеление в строю пленных, когда Мазура поддерживали, привлекло внимание фашиста. Он меланхолично, по-гусиному поднимая ноги, направился к группе, в которой стоял Мазур.

Мазур уставился в землю. Она была коричневая, влажно поблескивала на солнце. Кое-где в следах от колодок скопилась вода. Поверхность ее мелко рябила под ветром. И тут же Мазур заметил несколько травинок: совсем тонких, ярких, просвечивающих на солнце и бившихся на ветру, как маленькие знамена надежды.

— Надо смотреть прямо, осел.

Мазур услышал эту немецкую фразу, понял, что ее проговорил Отто, чуть качнулся, чтобы расставить ноги и встать уверенней, и поднял голову.

Лицо у Отто было маленькое, гладко выбритое и холеное. Его голубые глаза смотрели спокойно, с чуть приметным любопытством.

В первое мгновение Мазур оторопел. Он представлял себе взгляд Отто ненавидящим, сверлящим, остановившимся и неподвижным, будто глаза змеи. А перед ним оказались человеческие глаза. Это казалось невозможным, противоестественным.

— Надо смотреть прямо, осел, — повторил Отто.

И голос звучал мягко, был гибок.

Продолжая глядеть в глаза Мазуру, Отто поднял руку и ловко, коротко ударил в челюсть.

Мазур почувствовал, как клацнули его зубы. Огненная вспышка на мгновение ослепила его. Но он устоял на ногах.

Отто сказал:

— Гут, — и пошел дальше вдоль строя.

И опять Мазур почувствовал, как с одной и с другой стороны у него под мышками очутились руки соседей.

«Хорошо еще, что он не двинул мне в живот, — подумал Мазур, — разлетелись бы к черту швы на ране… Но бить ты, сука, все-таки не умеешь…»

От усталости руки казались огромными. Особенно в темноте, когда в бараке погасили свет. Тело словно растаяло, и остались одни руки, тяжелые, набрякшие. Кровь по ним двигалась щекочущими толчками.

Сопение и храп слышались с трехъярусных нар. Пахло мокрой грязной одеждой и потом. Кто-то бредил во сне. Говорил быстро-быстро и каким-то высоким детским голосом. В лопотанье невозможно было разобрать слова.

По толевой крыше гулко стучал дождь. Стук его то убыстрялся и становился громче, то утихал.

«Только бы не уснуть… — думал Мазур. — Не уснуть…»

От голода в голове казалось пусто и светло, будто в комнате без мебели. И бело. Ослепительно, до головокружения бело. И гулко. Мазур словно слышал, как слова, которые он говорил про себя, звучат в голове многократно повторенным эхом.

«Встреча… — думал он. — Вот встреча! Встреча… Встреча… Встреча… В академии вместе учились… Учились… Учились… Саша Белов… Белов… Белов…»

Он встретился с Беловым два дня назад, когда работал в каменоломне. Мазур шел вниз, в карьер, оставив наверху свой камень. А снизу с камнем на плече поднимался какой-то бородатый старик. Они оба поравнялись с автоматчиком, когда Мазур услышал тихое, неуверенное:

— Петр…

Оглянулся. Всмотрелся в лицо того, кто его позвал.

— Лос! Лос! — крикнул автоматчик.

Каждый пошел своей дорогой.

Только в карьере, взвалив на плечо камень, Мазур отчетливо припомнил лицо окликнувшего его человека, но без бороды — молодое краснощекое лицо Саши Белова. Они учились вместе. Закадычными друзьями не были. Просто однажды летом, когда оканчивали третий курс, вышли вместе и решили отправиться в ресторан, отметить успешную сдачу.

Помнится, они тогда попали в «Метрополь».

Им подали котлеты по-киевски. Большие, рыжие, с бумажными финтифлюшками на косточке, чтобы не запачкать жиром пальцев. На тарелке еще стояла маленькая печеная формочка с зеленым горошком в сметане. И картофель. Тонкоструганый, золотистый, хрустящий.

Мазур отодвинул на край тарелки печеную формочку с зеленым горошком в сметане.

Белов спросил:

— Ты что это?

— Не люблю, — ответил Мазур.

— Напрасно.

Яснее ясного предстала перед глазами Мазура эта печеная формочка с зеленым горошком в сметане. Зеленый горошек наложен горкой.

«Об этом нельзя думать. И пора мне…»

Он свесил с нар голову, прислушался в темноте к сопению спящих.

Стал осторожно спускаться. После воспоминаний о еде в желудке стоял жесткий ком, болезненный, будто нарыв. Мазур твердо стал на пол и потихоньку погладил живот, чтобы проснувшийся голод не так терзал.

Потом не торопясь, придерживаясь одной рукой за нары, двинулся к выходу из блока.

Мазур прошел в другое отделение барака, где помещались старшие командиры. Протянув руку, Мазур нащупал край нар. Лежавший на них засопел, отодвигаясь в сторону. Мазур сунул ноги между двумя телами, прикрытыми одеялами, Каждый со своего бока отдал ему по краешку. Сразу стало тепло.

— Начинай! — послышался шепот Белова.

— На рассвете девятнадцатого ноября мы начали наступление. Заиграли «катюши».

— Погромче…

— Тише!

Мазур чувствовал, что рассказывает очень сбивчиво, торопливо.

Заплакал кто-то невидимый в темноте.

Мазур чувствовал, хрипнет его голос. Но слез не было. Глаза были воспаленно сухи.

— Спасибо. Хватит, товарищи, на сегодня.

Белов проводил Мазура до двери. Он благополучно, незамеченным, миновал тамбур, вернулся на свое место на нарах. И неожиданно ощутил, что за время своего рассказа словно отдохнул: руки перестали казаться огромными.

Он быстро уснул.

Ему снился бой.

Удар плетки заставил его подскочить.

— Ауф штеен! Лoc! Лос!

Мазур увидел перед собой раскрасневшееся от крика лицо блокового.

— Лос! Лос!

Видимо, Мазур с такой ненавистью глянул ему в морду, что блоковой еще раз ожег его плеткой, на всякий случаи, и побежал дальше.

Мазур спустился с нар и вместе со всеми потрусил на улицу. В двери толкались: не хотелось получать лишний удар плетью.

Был субботний вечер.

Теперь, когда их пригоняли из каменоломен в лагерь, бывало еще светло: дни стали длиннее. После ужина, когда до вечерней поверки оставалось полчаса, можно было побродить вокруг барака, переброситься словом.

Если бы лагерь помещался на равнине, то они, наверное, еще видели бы солнце, а тут оно заваливалось за горы рано, и в долину подолгу лился с неба только сумеречный, рассеянный свет.

На западе, на черных в эту пору склонах, начинали мерцать огоньки городка, желтые, трепетные. Там вроде текла обычная жизнь. Но в это не верилось.

Мазур думал, что так кажется лишь ему. Но, всматриваясь в лица других пленников, он видел — и они плохо верили в существование городка на склоне.

— Петр!

Мазур сразу узнал голос Белова.

Они пошли рядом, неприметной парой среди других пленных, шнырявших по посыпанным желтым песком дорожкам лагеря. Это было время, когда узники имели возможность совершать обмен и «сделки»: отдать кусок хлеба и взять две картофелины, сменять картофелину на «затяжку» или «затяжку» обменять на кусочек маргарина в четверть спичечного коробка.

Это было самое удобное время для разговоров наедине.

— Надо, чтобы как можно больше людей в лагере узнало от тебя о битве на Волге. Понимаешь, от участника событий.

— Я стараюсь. Многие меня так и зовут — майор-танкист.

— Вот это плохо.

— Не понял.

— Плохо, что тебя многие знают в лицо. Думаешь, тебе позволят в лагере вести беспрепятственную агитацию? Рассказывать о крупном поражении гитлеровской Германии? За это в лучшем случае расстрел. А в худшем — знаешь, на что способны фашисты.

— Ясно. Буду осмотрительнее.

— По-моему, за тобой установлена слежка. Будем честны друг перед другом. Не все выносят то, что приходится пережить. Кое-кто замкнулся и даже наедине с собой побаивается думать о сопротивлении. А кое-кто потерял веру…

— А иные попросту стали предателями.

— Стали… Но они живут среди нас. Они ждут случая застраховать свою жизнь смертью другого.

|

Навстречу им двигался краем дорожки доходяга в пилотке с опущенными отворотами. Он шел ссутулившись и казался горбатым и, как горбатый, выставил вперед заостренный подбородок. Рот у него был ощерен, покривившиеся в ослабших деснах зубы выпячивались, а глаза заискивающе улыбались. Доходяга заступил дорогу Белову:

— Помнишь, я тебе котелочек мыл? Помнишь?

— Помню… помню… — Белов достал из кармана корочку хлеба, разломил ее надвое и протянул половинку доходяге.

Доходяга очень ласково, осторожно принял заскорузлую корочку, словно ювелир, принимающий брильянт фантастической величины, тихо отошел в сторонку, присел на корточки и стал посасывать подаяние. Лицо его стало вдохновенным.

— Кремень, казалось, был человек, — проговорил Белов. — Потом карцер, потом еще, еще… И вот сработала фашистская машина. Он почти никого не узнает, всех боится. Только вот меня вроде запомнил. «Я тебе котелочек мыл…» И ведь действительно мыл однажды. Давно, в сорок первом, в декабре, болел я…

Мазур взглянул на Белова и увидел окаменевшее лицо и глаза, голубые, с сероватыми прожилками, как полушария.

Они шли молча.

— Дурень он, — почти весело проговорил, проходя мимо, пленный. — Ей-богу, дурак! Две картофелины за одну затяжку! Нет, цирк! Я ему затяжку, а он, не торгуясь, отдает две картофелины. Может, он в доходяги поскорее хочет попасть?

Говорил молодой парень, говорил, захлебываясь словами. Его просто душила радость. Он двигался быстрее своего спутника и все старался заглянуть ему в лицо, но тот шел нахмурившись.

— А меня сегодня облапошили, — сказал хмурый.

— Говорил, идем со мной! Твоего окурка на десять затяжек хватило бы.

Они отошли. Их разговора не стало слышно.

С болота по соседству начал подниматься туман. Сырость была земляная, пахнущая торфом и пронизывающая.

— Бежать! Бежать надо! — проговорил Мазур.

— Легко сказать…

— Как бы ни было трудно. Добраться до Родины. Снова воевать.

— Помни — за тобой следят.

По забывчивости Мазур поднес большие пальцы рук к поясу, чтобы заправить, как ему показалось, сбившуюся гимнастерку, и, наткнувшись на рядно лагерной куртки, оторопело остановился. Его бросило в холодный пот:

«Плен! Плен… Я в плену!..»

Белов посмотрел на Мазура и сказал:

— Со мной то же бывает.

— Как агитация?

Отто сидел за письменным столом в своем кабинете. От него пахло духами. Руки Отто лежали на столе и были одинаковой длины.

С потолка кабинета свисала на длинном шнуре большая, трехсотсвечовая лампа. Стены на уровне роста человека были окрашены масляной краской.

«Чтобы кровь отмывать легче было», — подумал Мазур.

— Ты что, сожрал свой язык с голоду? — Отто улыбнулся собственной шутке. — Сожрал?

— Нет.

— Что?

— Нет, господин обер-лейтенант.

— Повтори мне, что ты говорил сегодня у французов.

— Я рассказывал… господин обер-лейтенант, — Мазур чувствовал, как все его существо против того, что он делает. Ему очень хотелось просто плюнуть в длинную морду Отто. Но это значило спровоцировать Отто на выстрел, пойти на самоубийство. — Я рассказывал, господин обер-лейтенант, о том, как меня взяли в плен…

— Зо…

Глаза Отто, голубые, отороченные темными ресницами, казались нарисованными на лице. Что бы ни делал Отто со своим лицом — улыбался, изображал равнодушие, или удивление, или оно просто было спокойным, — глаза его оставались холодно любопытствующими.

— Настоящий солдат в плен не сдается, — сказал Отто.

— Я таранил на танке «юнкерс», когда он взлетал. Взрывом бомбы сорвало башню.

— Таранил самолет? На тайке?

— Да, господин обер-лейтенант.

— Садись.

Мазур прошел к табуретке, что стояла у стола, и сел.

— Храбрый солдат.

Лицо Отто было человеческим, если бы не глаза.

— Ты сказал мне правду?

— Да, господин обер-лейтенант.

— Я знаю, что ты сказал мне правду.

— Потом я очнулся…

— Я все знаю. Сигарету?

— Не курю, господин обер-лейтенант.

— Водки?

— Не пью, господин обер-лейтенант.

— О! Ты русский?

— Украинец.

Отто усмехнулся губами:

— Горилки у меня нет. Извините.

— Не пью, господин обер-лейтенант.

— Нам нужны храбрые солдаты.

— Я пленный, господин обер-лейтенант.

— Коммунист?

— Н-нет… господин обер-лейтенант.

— Нет?

— Нет, господин обер-лейтенант.

— Куда подевались все коммунисты? Все не коммунисты, не активисты. Кто воюет против нас?

— Народ.

— Народ? Против нас только фанатики-коммунисты. Толпой надо управлять. Эта великая миссия возложена историей на нас, представителей высшей расы. Мы та единственная сила, которая способна управлять, быть господами. И приближаем к себе тех, кто разделяет наши взгляды.

Отто вскинул голову.

— «Все для меня. Весь мир для меня создан… Я уже давно освободил себя от всех пут и даже обязанностей. Я считаю себя обязанным только тогда, когда мне это приносит какую-либо пользу… Угрызений совести у меня никогда не было ни о чем. Я на все согласен, лишь бы мне было хорошо». Так, кажется. Ты, русский, скажи, кто это сказал?

— Герой Достоевского. Князь Валковский, — ответил, подумав, Мазур. — Поэтому вы, господин обер-лейтенант и даете читать в лагере Достоевского. Только ведь у него и по-другому сказано.

— Встать!

Мазур поднялся.

Отто приказал сесть, снова встать.

И так продолжалось минут пять. Это был совершенный пустяк по сравнению с тем, что Отто мог сделать с ним, с обычным пленным, которого еще вдобавок подозревали в агитации против армии Третьего райха.

— Что сказал еще Достоевский, скотина?

Отто был розов. Его бледное лицо покрылось легким радостным румянцем.

— Не знаю, господин обер-лейтенант.

— Лечь!

Мазур выполнил приказ.

— Встать!

Приказы следовали один за другим, все быстрее и быстрее, пока Мазур уже не мог так быстро выполнять их, как их выкрикивал Отто.

Отто продолжал кричать уже независимо от того, вставал или опускался на пол Мазур. Лицо его дергалось и корежилось в гримасе бешенства. Только глаза по-прежнему оставались голубыми и ясными.

Отто подскочил к нему, распростертому на полу, стал бить ногами. Потом выпихнул Мазура в канцелярию, подобно кому грязного тряпья.

— Встать! — заорал он.

Шрайбштубисты и еще какие-то люди бросились поднимать Мазура, потому что он все никак не мог подняться и лишь возил руками по полу, стараясь найти опору.

Наконец Мазур поднялся на ноги, но стоял, наклонившись вперед, думая только об одном, чтобы защитить свой раненый живот от прямого удара.

— Гут, — очень спокойно сказал Отто и еще что-то, чего Мазур уже не разобрал, сообразив лишь: больше его вроде бить пока не станут.

Мазур выпрямился почти совсем, и вдруг Отто ринулся к нему, носком сапога ударил в живот…

Он очнулся потому, что губы его чувствовали прохладную воду. Ее было много, и никто не отбирал ото рта чашку. Мазур напился и хотел отодвинуться от воды, но ощутил, что он боком лежит на мокрой приятной прохладной земле. Сверху тоже течет вода.

Тогда он открыл глаза. Увидел отраженный в луже свет лампы почти прямо у своих зрачков. Он хотел пошевелиться, но потом передумал. Не хотелось ему, чтобы кто-то увидел, как он очнулся, и стал мучать его снова. Он очень осторожно вздохнул полной грудью и еще раз подумал, насколько же ему хорошо лежать вот так спокойно под дождем, спорым и теплым, и не шевелиться.

Неярко полыхнуло голубым светом. Гром проурчал добродушно, словно хохотнул невзначай.

Очень хорошо было лежать в луже под дождем.

Ветер потянул. Он пахнул лесом: корой, влажной от дождя, и молодыми листьями — тополем.

— Очнулся. Дышит, — услышал Мазур немецкие слова.

Его толкнули ногой. И, не ожидая, когда толкнут еще раз, Мазур поднялся.

— Руки!

Мазур поднял их над головой.

— За спину!

На кистях щелкнули наручники.

— Форвертс! Лос!

Мазур стал рядом с тремя другими пленными, лиц которых он не видел в темноте.

Охранники в островерхих капюшонах двигались по бокам.

Вдруг Мазур вздрогнул. Он только теперь, пожалуй, сообразил, что группу вывели за ворота лагеря. Они вышли из лагеря. Они шли по дороге, в сторону гор.

Гром ударил с задержкой, резко.

Шатнувшись к соседу, Мазур толкнул его:

— Бежим…

— К богу?

Мазур выругался. Потом подался к соседу справа:

— Бежим! Молния полыхнет — и влево. После вспышки часовые как бы ослепнут на время.

— А, — протянул сосед справа и выругался, — давай. Один черт…

— Предупреди.

— Есть.

Они шли по размытой дороге. Было чертовски темно. Молния медлила. Кашлял часовой. Потом он споткнулся и стал длинно ругаться.

Вспышка ослепила всех. Она не успела погаснуть, когда Мазур, толкнув соседа, словно напомнив уговор, ринулся влево, под откос, поджав ноги к животу, и покатился вниз.

|

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |