"Agua para elefantes" - читать интересную книгу автора (Gruen Sara)

DOS

|

Tengo veintitrés años y estoy sentado junto a Catherine Hale; o, más exactamente, ella está sentada a mi lado, porque ha entrado al aula después que yo y se ha deslizado como sin darle importancia por el banco hasta que nuestros muslos se han tocado, y luego se ha apartado ruborizándose, como si el contacto hubiera sido accidental.

Catherine es una de las cuatro únicas chicas del curso del 31 y su crueldad no conoce límites. He perdido la cuenta de las veces que he pensado «Dios mío, Dios mío, por fin me va a dejar que lo haga», para acabar encontrándome con un «Dios mío, ¿y quiere que pare ahora?».

Que yo sepa, soy el chico virgen más viejo sobre la faz de la Tierra. Por lo menos, nadie más de mi edad está dispuesto a admitirlo. Hasta mi compañero de cuarto, Edward, ha cantado victoria, aunque me inclino a creer que lo más cerca que ha estado de una mujer ha sido entre las tapas de una de sus revistas pornográficas. No hace mucho, uno de los chicos de mi equipo de fútbol le pagó a una mujer un cuarto de dólar para que les dejara hacerlo, uno tras otro, en la cuadra del ganado. Aunque tenía grandes esperanzas de librarme de mi virginidad en Cornell, no fui capaz de participar en aquello. Sencillamente no pude hacerlo.

Así que dentro de diez días, tras seis largos años de disecciones, castraciones, partos de yeguas y de meterles el brazo por el trasero a las vacas más veces de las que me gustaría recordar, me iré de Ithaca, acompañado de mi fiel sombra la Virginidad, para incorporarme a la consulta veterinaria de mi padre en Norwich.

– Y aquí pueden ver ustedes la evidencia de un engrasamiento del intestino delgado distal -dice el profesor Willard McGovern con una voz carente de inflexiones. Ayudándose de un puntero, señala sin entusiasmo los intestinos retorcidos de una cabra moteada muerta-. Esto, unido a la inflamación de los ganglios linfáticos del mesenterio, indica un claro síndrome de…

La puerta se abre con un chirrido y McGovern se vuelve dejando el puntero aún hundido en el vientre del animal. El decano Wilkins entra en el aula apresuradamente y sube las escaleras de la tarima. Los dos hombres conversan tan cerca el uno del otro que sus frentes casi se tocan. McGovern escucha los nerviosos susurros de Wilkins y luego se gira para examinar las filas de estudiantes con expresión preocupada.

A mi alrededor, los estudiantes se agitan inquietos. Catherine me pilla mirándola y cruza una rodilla sobre la otra, estirándose la falda con dedos lánguidos. Yo trago saliva con esfuerzo y retiro la mirada.

– ¿Jacob Jankowski?

El lápiz se me cae del susto. Desaparece rodando bajo los pies de Catherine. Carraspeo y me levanto deprisa. Cincuenta y tantos pares de ojos se posan sobre mí.

– ¿Sí, señor?

– ¿Podemos hablar un momento?

Cierro el cuaderno y lo dejo sobre el banco. Catherine recoge mi lápiz y, al entregármelo, deja que sus dedos se queden pegados a los míos un instante. Salgo al pasillo golpeando rodillas y pisando pies. Los susurros me acompañan hasta el estrado del aula.

El decano Wilkins me mira fijamente.

– Venga con nosotros -dice.

He hecho algo, eso parece evidente.

Le sigo al pasillo. McGovern sale detrás de mí y cierra la puerta. Los dos permanecen en silencio durante un momento, con los brazos cruzados y gestos severos.

Mi cabeza repasa a toda máquina cada una de mis acciones más recientes. ¿Habrán registrado los dormitorios? ¿Habrán encontrado el licor de Edward… o puede que incluso las revistas? Dios mío, si me expulsan ahora mi padre me mata. Sin la menor duda. Por no hablar de lo que le afectaría a mi madre. Vale, puede que haya bebido un poco de whisky, pero no es lo mismo que si hubiera tenido algo que ver con el descalabro del ganado…

El decano Wilkins inspira profundamente, levanta sus ojos hacia los míos y me pone una mano en el hombro.

– Hijo, ha habido un accidente -breve pausa-. Un accidente de coche -otra pausa. Más larga en esta ocasión-. Lo han sufrido tus padres.

Le miro, deseando que continúe.

– ¿Les ha…? ¿Se van a…?

– Lo siento, hijo. Fue un segundo. No se pudo hacer nada por ellos.

Observo su cara atentamente, intentando sostenerle la mirada, pero es difícil porque se aleja de mí, adentrándose en un profundo y oscuro túnel. En mi visión periférica estallan estrellas.

– ¿Te encuentras bien, hijo?

– ¿Qué? -¿Te encuentras bien?

De repente está otra vez enfrente de mí. Parpadeo y me pregunto a qué se refiere. ¿Cómo demonios me voy a encontrar bien? Entonces me doy cuenta de que me está preguntando si voy a llorar.

Se aclara la garganta y continúa:

– Tienes que volver hoy mismo. Para hacer la identificación definitiva. Yo te llevaré a la estación.

El jefe de la policía, miembro de nuestra congregación, me espera en el andén vestido de calle. Me recibe con un incómodo saludo de cabeza y un rígido apretón de manos. Casi como si se lo pensara mejor, me arrastra a un violento abrazo. Me da unos sonoros golpes en la espalda y me separa de un empujón acompañado de un sollozo. Luego me lleva al hospital en su propio coche, un Phaeton de dos años que debe de haberle costado un riñón. Hay muchas cosas que la gente habría hecho de diferente manera si hubieran sabido lo que iba a pasar aquel aciago octubre.

El forense nos conduce hasta el sótano y desaparece tras una puerta, dejándonos en el pasillo. Al cabo de unos minutos aparece una enfermera que sujeta la puerta abierta como silenciosa invitación.

No hay ventanas. En una pared cuelga un reloj, pero, por lo demás, la habitación está desnuda. El suelo es de linóleo, verde oliva y blanco, y en el centro hay dos camillas. Encima de cada una de ellas hay un cuerpo cubierto con una sábana. No soy capaz de asimilarlo. Ni siquiera podría distinguir dónde están los pies y la cabeza.

– ¿Está preparado? -dice el forense colocándose entre nosotros.

Trago saliva y asiento. Una mano se posa en mi hombro. Es la del jefe de policía.

El forense descubre primero a mi padre y luego a mi madre.

No parecen mis padres, y sin embargo no pueden ser nadie más. La muerte los cubre por completo: en los multicolores dibujos de sus torsos golpeados, el morado berenjena sobre el blanco sin sangre; en las cuencas de sus ojos, hundidas, huecas. Mi madre -tan bella y meticulosa en vida- exhibe una mueca tensa en la muerte. Su pelo está enmarañado y manchado de sangre, pegado al agujero de su cráneo fracturado. La boca abierta, la barbilla retraída como si estuviera roncando.

Me giro en el momento en que el vómito fluye de mi boca. Hay alguien preparado con una palangana en forma de riñón, pero no acierto y oigo cómo el líquido cae al suelo y salpica las paredes. Lo oigo porque tengo los ojos cerrados con fuerza. Vomito una y otra vez, hasta que no me queda nada dentro. A pesar de eso, sigo doblado y con arcadas hasta que empiezo a pensar si es posible darse la vuelta como un guante.

Me llevan a otro sitio y me plantan en una silla. Una amable enfermera vestida con uniforme almidonado me trae un café que deja en la silla de al lado hasta que se queda frío.

Después viene el capellán y se sienta a mi lado. Me pregunta si hay alguien al que deba llamar. Le digo que todos mis parientes están en Polonia. Me pregunta por los vecinos y los miembros de nuestra iglesia, pero por mucho que lo intento no consigo recordar ni un solo nombre. Ni uno. No estoy seguro de que recordara el mío si me lo preguntaran.

Cuando se va, me levanto. Hay poco más de tres kilómetros hasta nuestra casa, y llego justo cuando el último rayo de sol se desliza por el horizonte.

La entrada de coches está vacía. Naturalmente.

Me quedo en el patio de atrás, con la maleta en la mano y la mirada perdida en el edificio alargado y bajo que hay detrás de la casa. Sobre la entrada se lee un cartel nuevo, con letras negras brillantes:

E. JANKOWSKI E HIJO

Al cabo de un rato me giro hacia la casa, remonto los escalones y abro la puerta de atrás.

La posesión más preciada de mi padre -una radio Philco- está en la encimera de la cocina. El jersey azul de mi madre cuelga del respaldo de una silla. Sobre la mesa de la cocina hay ropa blanca planchada, y un jarrón con violetas marchitas. Un bol boca abajo, dos platos y un puñado de cubiertos están puestos a escurrir encima de un trapo de cuadros extendido junto al fregadero.

Esta mañana tenía padres. Esta mañana tomaron el desayuno.

Caigo de rodillas allí mismo, en la puerta de atrás, y aúllo con la cabeza entre las manos.

Las señoras del ropero parroquial, advertidas de mi regreso por la mujer del jefe de policía, no tardan mucho en lanzarse sobre mí.

Todavía estoy en la entrada, con la cabeza apoyada en las rodillas. Oigo el crujido de la gravilla bajo los neumáticos, puertas de coche que se cierran, y acto seguido me encuentro rodeado de carne flácida, estampados florales y manos enguantadas. Me siento estrujado contra pechos blandos, atosigado por sombreros con velo y envuelto en jazmín, lavanda y agua de rosas. La muerte es un asunto muy formal y se han vestido con sus galas de los domingos. Me dan palmaditas, dramatizan y, sobre todo, cacarean.

Qué pena, qué pena tan grande. Y, además, una gente tan buena. Es difícil aceptar una desgracia tan terrible, por supuesto, pero los caminos del buen Dios son inescrutables. Ellas se ocuparán de todo. La habitación de invitados de la casa de Jim y Mabel Neurater ya está preparada. No tengo que preocuparme por nada.

Agarran mi maleta y me llevan hasta el coche que han dejado en marcha. Jim Neurater, con expresión sombría, está al volante, asiéndolo con ambas manos.

Dos días después de enterrar a mis padres, me citan en el despacho de Edmund Hyde, abogado, para conocer los detalles de su patrimonio. Me siento en una dura silla de cuero enfrente del caballero en cuestión mientras va quedando claro que no hay nada de lo que hablar. Al principio creo que se está burlando de mí. Parece ser que mi padre lleva casi dos años aceptando que le paguen con judías y huevos.

– ¿Judías y huevos? -mi voz se quiebra por la incredulidad-. ¿Judías y huevos?

– Y pollos. Y otros productos.

– No lo entiendo.

– Es lo que tiene la gente, hijo. Esta comunidad se ha visto muy afectada y tu padre intentaba ayudarles. No podía quedarse mirando cómo sufrían los animales.

– Pero… no lo entiendo. Aunque aceptara que le pagaran con…, en fin, lo que fuera, ¿cómo es posible que todo le pertenezca al banco?

– No pudieron hacer frente al pago de la hipoteca.

– Mis padres no tenían hipoteca.

Parece incómodo. Se coloca los dedos unidos por las puntas delante de la cara.

– Bueno, sí, lo cierto es que sí.

– No, de eso nada -le discuto-. Han vivido aquí desde hace casi treinta años. Mi padre ahorraba cada centavo que ganaba.

– El banco quebró.

Entrecierro los ojos.

– Creía que había dicho que todo el dinero se lo quedaba el banco.

Suelta un profundo suspiro.

– Se trata de otro banco. El que les concedió la hipoteca cuando quebró el otro -me dice. No sé si está intentando parecer paciente y fracasando a todas luces o intentando librarse de mí descaradamente.

Hago una pausa para sopesar mis posibilidades.

– ¿Y qué pasa con las cosas de la casa? ¿De la consulta? -pregunto por fin.

– Todo se lo queda el banco.

– ¿Y si yo me negara?

– ¿Cómo?

– Podría volver y hacerme cargo de la consulta e intentar cubrir los pagos.

– Las cosas no funcionan así. Tú no puedes quedártela.

Miro fijamente a Edmund Hyde, con su traje caro, detrás de su mesa cara, con sus libros encuadernados en cuero. Tras él, el sol atraviesa las cristaleras emplomadas. Me siento inundado por un odio repentino. Apuesto a que él no ha aceptado que le paguen con judías y huevos en toda su vida.

Me inclino hacia delante y le miro a los ojos. Quiero que esto sea también problema suyo.

– ¿Y qué se supone que debo hacer? -pregunto lentamente.

– No lo sé, hijo. Ojalá lo supiera. El país está pasando por momentos difíciles, eso es un hecho -se reclina en su silla con los dedos aún juntos. Inclina la cabeza como si se le hubiera ocurrido una idea-. Supongo que podrías ir al oeste -dice reflexivo.

Me doy cuenta de que si no me voy de este despacho inmediatamente le voy a estrangular. Me levanto, me pongo el sombrero y salgo.

Cuando llego a la acera me doy cuenta de otra cosa. Sólo se me ocurre una razón por la que mis padres podrían haber pedido una hipoteca: para pagar mis estudios en una buena universidad.

El dolor que me produce esta repentina conclusión es tan intenso que me doblo en dos, sujetándome el estómago.

Como no se me ocurre otra alternativa, vuelvo a la facultad, que no es más que una solución temporal. La habitación y las comidas están pagadas hasta fin de curso, pero eso es dentro de seis días.

Me he perdido toda la semana de clases de repaso. Todo el mundo desea ayudarme. Catherine me pasa sus apuntes y luego me abraza de una manera que sugiere que quizás obtuviera diferentes resultados esta vez si le hiciera mi requerimiento habitual. Me separo de ella. Por primera vez desde que tengo uso de razón no tengo interés en el sexo.

No puedo comer. No puedo dormir. Y, por supuesto, no puedo estudiar. Me quedo mirando un párrafo durante un cuarto de hora pero no soy capaz de asimilarlo. ¿Cómo podría hacerlo cuando, más allá de las palabras, en el fondo blanco del papel, veo como en un bucle interminable la muerte de mis padres? Veo su Buick color crema lanzándose contra la barandilla y saltando por un lado del puente para evitar la camioneta roja del viejo señor McPherson. ¿El viejo señor McPherson, el que se presentó en la iglesia una inolvidable Pascua sin pantalones?

El vigilante del examen cierra la puerta y se sienta. Echa una mirada al reloj de pared y espera hasta que el minutero dé su paso inseguro.

– Pueden empezar.

Cincuenta y dos hojas de examen se dan la vuelta. Algunos lo repasan primero. Otros empiezan a escribir de inmediato. Yo no hago ninguna de las dos cosas.

Cuarenta minutos después todavía no he puesto el lápiz sobre el papel. Miro la hoja con desesperación. Veo diagramas, números, líneas y cuadros -secuencias de palabras con signos de puntuación al final-, algunas son puntos, otras interrogaciones, pero nada tiene el menor sentido. Por un instante incluso dudo de que sea inglés. Lo intento en polaco, pero tampoco funciona. Podrían ser jeroglíficos tranquilamente.

Una chica tose y yo doy un brinco. Una gota de sudor cae de mi frente a la hoja de examen. La limpio con la manga y la levanto.

Puede que si me lo acerco… O me lo alejo… Ahora veo que está en inglés; o más exactamente, que las palabras sueltas son en inglés, pero no soy capaz de pasar de una a otra con un mínimo de coherencia.

Cae una segunda gota de sudor.

Examino el aula. Catherine escribe deprisa, con su pelo castaño claro cayéndole sobre la cara. Es zurda, y como escribe con lápiz tiene el brazo izquierdo plateado de la muñeca al codo. A su lado, Edward levanta la cabeza, mira el reloj aterrorizado y vuelve a doblarse sobre el examen. Yo retiro los ojos y los dirijo hacia una ventana.

Retazos de cielo se adivinan entre las hojas, formando un mosaico de azul y verde suavemente agitado por el viento. Fijo la mirada en él y dejo que mi atención se relaje, concentrándome más allá de las hojas y las ramas. Una ardilla cruza con calma mi campo de visión con su gran cola enhiesta.

Empujo la silla para atrás con un violento chirrido y me pongo de pie. Tengo la frente perlada de sudor y me tiemblan los dedos. Cincuenta y dos caras se vuelven a mirarme.

Yo debería conocer a esa gente, y hasta hace una semana así era. Sabía dónde vivían sus familias. Sabía lo que hacían sus padres. Sabía si tenían hermanos y si se llevaban bien. Joder, si hasta recordaba los nombres de los que habían tenido que dejar la facultad después del hundimiento de la Bolsa: Henry Winchester, cuyo padre se tiró por la ventana de la Cámara de Comercio de Chicago. Alistair Barnes, cuyo padre se pegó un tiro en la cabeza. Reginald Monty, que intentó sin éxito vivir en un coche cuando su familia no pudo seguir pagando su manutención. Bucky Hayes, cuyo padre, al quedarse sin trabajo, sencillamente desapareció. Pero ¿y éstos? ¿Los que siguen aquí? Nada.

Miro a esas caras sin rasgos -esos óvalos vacíos con pelo-, pasando de uno a otro con creciente desesperación. Percibo un ruido denso y húmedo y me doy cuenta de que lo hago yo. Me cuesta respirar.

– ¿Jacob?

La cara más próxima a mí tiene boca y la está moviendo. Su voz es tímida, insegura.

– ¿Te encuentras bien?

Parpadeo, incapaz de enfocar la mirada. Un segundo después cruzo el aula y tiro la hoja de examen encima de la mesa del profesor.

– ¿Ya ha terminado? -dice él recogiéndolo. Oigo el crujir del papel mientras me dirijo hacia la puerta-. ¡Espere! -grita a mis espaldas-. ¡Ni siquiera lo ha empezado! No puede irse. Si se va no podré permitirle que…

La puerta amortigua sus últimas palabras. Mientras cruzo el patio levanto la mirada hacia el despacho del decano Wilkins. Está junto a la ventana, observando.

Voy caminando hasta los límites de la ciudad y me desvío para seguir el curso de la línea férrea. Sigo andando hasta que ha oscurecido y la luna está alta en el cielo, y después algunas horas más. Ando hasta que me duelen las piernas y me salen ampollas en los pies. Y entonces me paro, porque estoy cansado y hambriento y no tengo ni idea de dónde estoy. Es como si hubiera estado caminando sonámbulo y al despertarme de repente me hubiera encontrado aquí.

La única señal de civilización son las vías del tren, que descansan sobre un lecho de grava elevado. A un lado hay un bosque y un pequeño claro al otro. Desde algún lugar cercano me llega el sonido del agua corriendo, y me dirijo hacia allí orientado por la luz de la luna.

El arroyo tiene unos sesenta centímetros de ancho como mucho. Corre paralelo a la línea de los árboles en un extremo del claro y luego se adentra en el bosque. Me quito los zapatos y los calcetines y me siento en la orilla.

Cuando sumerjo por primera vez los pies en sus gélidas aguas me duelen tanto que los saco rápidamente. Pero insisto, sumergiéndolos cada vez por un periodo de tiempo un poco más largo, hasta que el frío acaba por adormecer las ampollas. Descanso las plantas de los pies en el fondo pedregoso y dejo que el agua corra entre los dedos. Al final, es el propio frío el que me produce dolor y me tumbo en la orilla con la cabeza apoyada en una piedra plana mientras se me secan los pies.

Un coyote aúlla a lo lejos, un sonido al mismo tiempo solitario y familiar, y yo suspiro dejando que se me cierren los ojos. Al oír un aullido de respuesta a unos metros por mi izquierda, me incorporo de golpe.

El coyote lejano aúlla de nuevo y esta vez le responde el pitido de un tren. Me pongo los calcetines y los zapatos y me levanto del todo con la mirada clavada en la linde del claro.

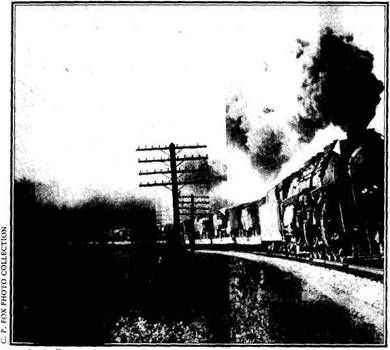

El tren está cada vez más cerca, traquetea y resuena en dirección a mí: chac-a-chac-a-chac-a-chac-a, chac-a-chac-a-chac-a-chac-a, chac-a-chac-a-chac-a-chac-a…

Me limpio las manos en los muslos y me acerco a las vías, deteniéndome a unos metros de ellas. El olor acre del aceite me llena las fosas nasales. El pito suena otra vez:

Pi-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i…

Una inmensa locomotora aparece tras la curva y pasa como una exhalación, tan grande y cerca de mí que el muro de aire que levanta me golpea con fuerza. Arroja nubes de humo amenazador en espirales, una espesa soga negra que se retuerce sobre los vagones que van detrás. La visión, el sonido, el olor, me impactan. Observo, pasmado, cómo pasan delante de mí media docena de vagones de plataforma que llevan encima lo que parecen ser carromatos, aunque no puedo distinguirlos con claridad porque la luna se ha ocultado detrás de una nube.

De repente salgo de mi asombro. En ese tren hay gente. Importa bien poco adónde va, porque sea donde sea, me alejará de los coyotes y me acercará a la civilización, la comida y un posible trabajo. Puede que incluso a un billete para Ithaca, a pesar de que no tengo ni un centavo a mi nombre y ningún motivo para creer que aceptarían mi regreso. Y si me aceptaran, ¿qué? No existe un hogar al que regresar ni una consulta de la que ocuparse.

Pasan algunos vagones de plataforma más, cargados con lo que parecen postes de teléfonos. Miro más atrás, esforzándome por ver qué viene después. La luna sale un segundo e ilumina con su luz azulada lo que parecen ser vagones de carga.

Echo a correr en la misma dirección que el tren. Mis pies resbalan sobre la grava inclinada, como si corriera sobre arena, y lo compenso acelerando el impulso. Me tambaleo, pierdo el equilibrio y lo recupero, antes de que alguna parte de mi cuerpo quede atrapada entre las poderosas ruedas de acero y las vías.

Me recupero y adquiero velocidad al tiempo que examino los coches en busca de algo a lo que agarrarme. Pasan tres a toda prisa y bien cerrados. Les siguen unos vagones de ganado. Llevan las puertas abiertas, pero taponadas por cuartos traseros de caballos. Es algo tan extraño que me llama la atención, a pesar de estar corriendo junto a un tren en movimiento en medio de ninguna parte.

Reduzco la marcha hasta que acabo por detenerme. Sin respiración y casi sin esperanza, vuelvo la cabeza. Hay una puerta abierta tres vagones más atrás.

Me lanzo otra vez a la carrera, contándolos a medida que pasan.

Uno, dos, tres…

Agarro con fuerza la barra de hierro de la puerta y me impulso hacia arriba. El pie y el codo izquierdos son los primeros en apoyarse, y luego la barbilla, que me golpeo contra el marco de metal. Me agarro con fuerza usando los tres puntos de apoyo. El ruido es ensordecedor y la mandíbula golpea rítmicamente contra el borde metálico. Huelo a sangre o a herrumbre y por un instante pienso si me habré roto los dientes, antes de darme cuenta de que lo realmente importante es que estoy en serio peligro de acabar hecho puré: voy colgado en equilibrio inestable en el canto de la puerta con la pierna derecha metida debajo del vagón. Con la mano derecha me aferro al asidero de la puerta. Con la izquierda intento sujetarme a las planchas del suelo con tal desesperación que les saco virutas con las uñas. Estoy perdiendo sujeción, casi no tengo apoyo en los pies y el izquierdo se va deslizando hacia la puerta a pequeños tirones. La pierna derecha cuelga ahora tanto debajo del tren que estoy seguro de que voy a perderla. Incluso me preparo para ello, cerrando los ojos con fuerza y apretando los dientes.

Al cabo de un par de segundos compruebo que sigue intacta. Abro los ojos y calculo mis posibilidades. No hay más que dos opciones y, puesto que no puedo soltarme sin caer debajo del tren, cuento hasta tres y me impulso hacia arriba con todas mis fuerzas. Consigo situar la rodilla izquierda por encima del marco de la puerta. Utilizando pie, rodilla, mentón, codo y uñas, logro subirme y me derrumbo en el suelo. Me quedo allí tirado, jadeando y completamente exhausto.

Entonces me doy cuenta de que estoy viendo una luz mortecina. Como impulsado por un resorte, me apoyo sobre un codo.

Hay cuatro hombres sentados en sacos de arpillera llenos de grano jugando a las cartas a la luz de una lámpara de queroseno. Uno de ellos, un vejete consumido, con barba de días y la cara demacrada, tiene una jarra de barro pegada a los labios. Parece que, con la sorpresa, se le ha olvidado bajarla. Ahora por fin lo hace y se limpia la boca con la manga de la camisa.

– Vaya, vaya, vaya-dice lentamente-. ¿Qué tenemos aquí?

Dos de los hombres están del todo quietos, mirándome fijamente por encima de las cartas desplegadas. El cuarto se pone de pie y se acerca a mí.

Es un gorila grande como un castillo con una espesa barba negra. Lleva la ropa sucia y parece que alguien le ha dado un bocado al ala de su sombrero. Me levanto como puedo y retrocedo tambaleándome, para descubrir que no tengo donde retroceder. Giro la cabeza y descubro que me encuentro contra uno de los múltiples fardos de lona.

Cuando vuelvo a mirar hacia delante la cara del hombre está pegada a la mía y su aliento apesta a alcohol.

– En este tren no tenemos sitio para vagabundos, hermano. Ya puedes volver a saltar.

– Espera un momento, Blackie -dice el viejo de la jarra-. No vayas a hacer algo precipitado, ¿me oyes?

– No es precipitado -dice Blackie lanzándose a mi cuello. Yo me agacho y esquivo su brazo. Me lanza la otra mano y levanto la mía para detenerle. Los huesos de nuestros brazos chocan con un chasquido.

– ¡Uuuuuuu! -aúlla el viejo-. Ten cuidado, compañero. No se te ocurra jugar con Blackie.

– A mí me parece que es Blackie el que quiere jugar conmigo -grito mientras intercepto otro golpe.

Blackie ataca. Caigo encima de un rollo de lona y antes de que mi cabeza se golpee me ha levantado otra vez. Un segundo después me ha retorcido el brazo por la espalda, los pies me cuelgan sobre el quicio de la puerta abierta y tengo delante una fila de pinos que, en mi opinión, pasa demasiado deprisa.

– ¡Blackie! -le ladra el viejo-. ¡Blackie! ¡Déjale! ¡Te he dicho que le dejes! ¡Y dentro del tren!

Blackie me tuerce el brazo en dirección a la nuca y me sacude.

– ¡Blackie, ya te lo he dicho! -grita el viejo-. No necesitamos meternos en líos. ¡Déjale!

Blackie me suspende un poco más desde la puerta y luego se gira y me tira encima de los rollos de lona. Vuelve con el resto de los hombres, pilla la jarra de barro y pasa a mi lado para subirse a las pilas de lonas y retirarse al rincón más lejano del vagón. Le miro fijamente mientras me froto el brazo maltratado.

– No te enfades, chaval -dice el viejo-. Tirar a la gente del tren es uno de los privilegios del trabajo de Blackie, y hacía tiempo que no se le presentaba una ocasión. Venga -dice dando unas palmaditas en el suelo-. Siéntate aquí.

Le lanzo otra mirada a Blackie.

– Venga, hombre -insiste el viejo-. No seas tímido. Blackie se va a comportar, ¿verdad, Blackie?

Blackie suelta un gruñido y da otro trago.

Me levanto y voy con cautela a donde están los demás.

El viejo alarga su mano derecha hacia mí. Yo dudo y acabo por estrecharla.

– Soy Camel -me dice-. Y este de aquí es Grady. Ése es Bill. Y creo que ya has hecho migas con Blackie -sonríe exhibiendo un escaso puñado de dientes.

– Hola a todos -digo.

– Grady, trae esa jarra, ¿quieres? -dice Camel.

Grady me mira de arriba abajó y yo le mantengo la mirada. Al cabo de unos instantes se levanta y va en silencio hasta Blackie.

Camel se levanta con esfuerzo, tan anquilosado que, en un momento dado, yo le sujeto del codo. Una vez que está de pie alza la lámpara de queroseno y me estudia la cara. Observa mi ropa y me analiza de la cabeza a los pies.

– ¿Ves lo que te decía, Blackie? -exclama enfadado-. Este no es ningún vagabundo. Blackie, ven aquí y echa un vistazo. Aprende la diferencia.

Blackie gruñe, da un último trago y le pasa la jarra a Grady.

Camel me mira con los ojos entornados.

– ¿Cómo has dicho que te llamabas?

– Jacob Jankowski.

– Eres pelirrojo.

– Eso me han dicho.

– ¿De dónde eres?

Hago una pausa. ¿Soy de Norwich o de Ithaca? ¿Uno es de donde procede o de donde tiene sus raíces?

– De ningún sitio.

El rostro de Camel se endurece. Se balancea ligeramente sobre sus piernas flexionadas, arrojando una luz irregular de la lámpara vacilante.

– ¿Has hecho algo, chico? ¿Estás huyendo?

– No -digo-. Nada de eso.

Me observa sin pestañear un buen rato más y luego asiente con la cabeza.

– Muy bien. No es asunto mío. ¿Para dónde vas?

– No estoy seguro.

– ¿Estás sin trabajo?

– Sí, señor. Supongo que sí.

– No es ningún deshonor -dice-. ¿Qué sabes hacer?

– Casi todo -digo yo.

Grady se acerca con la jarra y se la pasa a Camel. La limpia con la manga y me la pasa.

– Toma. Pégale un lingotazo.

Bueno, no es que sea virgen en el alcohol, pero el whisky ilegal es otra historia. Me quema el pecho y la cabeza como si fuera el fuego del infierno. Recupero la respiración y contengo las lágrimas, mirando a Camel fijamente a los ojos a pesar de que mis pulmones amenazan con inflamarse.

Camel me observa y sacude despacio la cabeza.

– Llegaremos a Utica por la mañana. Allí te acompañaré a ver a Tío Al.

– ¿A quién? ¿Para qué?

– A Alan Bunkel, Jefe de Pista Sin Igual. Amo y Señor de los Universos Conocidos y Desconocidos.

Debo de tener cara de pasmado, porque Camel suelta una carcajada sin dientes.

– Chaval, no me digas que no te has dado cuenta.

– ¿Cuenta de qué? -pregunto.

– Increíble, chicos -exclama mirando a los demás-. ¡De verdad que no se ha dado cuenta!

Grady y Bill sonríen de medio lado. Sólo a Blackie parece no hacerle gracia. Me mira con odio y se baja el sombrero sobre la cara.

Camel se vuelve hacia mí, carraspea y habla lentamente, saboreando cada palabra.

– No has saltado a un tren cualquiera, chico. Te has subido al Escuadrón Volador de El Espectáculo Más Deslumbrante del Mundo de los Hermanos Benzini.

– ¿El qué? -digo.

Camel se ríe tan fuerte que se dobla por la mitad.

– Ah, esto es genial. Realmente genial -dice sorbiendo y secándose las lágrimas con el dorso de la mano-. Ay, Dios. Has caído de culo en un circo, chico.

Le miro y parpadeo.

– Eso de ahí es la gran carpa -dice levantando la lámpara de queroseno y señalando con un dedo torcido los inmensos rollos de lona-. Una de las carretas de la carpa se cayó de la rampa y acabó hecha trizas. Por eso está aquí. Puedes buscarte un sitio para dormir. Faltan unas cuantas horas para que lleguemos. Pero no te pongas demasiado cerca de la puerta. A veces cogemos las curvas muy cerradas.

| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |