"Повесть о Гэндзи. Книга 1" - читать интересную книгу автора (Сикибу Мурасаки)

Юная Мурасаки

|

Тюдзё (Гэндзи), 18 лет

Куродо, сын правителя Харима (Ёсикиё), — приближенный Гэндзи

Корэмицу — сын кормилицы Дайни, приближенный Гэндзи

Монах Содзу — брат бабки Мурасаки

Бывший правитель Харима (Вступивший на Путь из Акаси)

Монахиня — бабка Мурасаки, около 40 лет

Девочка (Мурасаки), около 10 лет

Сёнагон — кормилица Мурасаки

Адзэти-но дайнагон — дед Мурасаки

Принц Хёбукё (принц Сикибукё) — отец Мурасаки

То-но тюдзё — сын Левого министра, брат Аои, супруги Гэндзи

Куродо-но бэн — сын Левого министра

Государь (имп. Кирицубо)

Левый министр — тесть Гэндзи

Молодая госпожа из дома Левого министра (Аои), 22 года, — супруга Гэндзи

Принцесса из павильона Глициний (Фудзицубо), 23 года, — наложница имп. Кирицубо

Госпожа Омёбу — прислужница Фудзицубо Бэн — прислужница Фудзицубо, дочь ее кормилицы

Гэндзи страдал от жестокой лихорадки, и великое множество монахов призывалось для свершения молитв и заклинаний, но признаков улучшения все не было, болезнь снова и снова возвращалась к нему, и вот однажды кто-то сказал:

— Я слышал, что в Северных горах, Китаяма, при каком-то монастыре живет некий премудрый монах — свершитель молитв. Минувшим летом, когда по миру ходили болезни и оказались бессильными заклинания других врачевателей, многих сумел он исцелить. Следует немедля прибегнуть его помощи, нельзя допускать, чтобы недуг совершенно овладел господином.

Послал тогда Гэндзи за монахом, но, увы:

— Обремененный летами и недугами, давно уже не покидаю я своей хижины, — ответствовал старец.

«Как же мне быть? Поеду к нему сам, тайно», — решил Гэндзи и, сопутствуемый тремя или четырьмя самыми верными своими прислужниками, чуть свет отправился в путь.

Монастырь же тот находился далеко в горах. Третья луна была на ущербе, и в столице давно миновала пора цветения, но горные вишни стояли в полном цвету (36). Чем дальше в горы уводила путников дорога, тем прекраснее становились очертания стелющейся по склонам дымки, и Гэндзи наслаждался пленительными пейзажами, совершенно новыми для него, ибо, будучи человеком высокого звания, он почти никогда не покидал столицы. Когда же впереди показался монастырь, чувство глубочайшего умиления охватило его.

Досточтимый отшельник жил высоко среди горных вершин и диких утесов. Поднявшись к его келье, Гэндзи не назвал себя, но, несмотря на скромное платье, старец сразу же угадал в нем знатную особу и, изумленный, сказал, с улыбкой глядя на гостя:

— О, заслуживаю ли я… Это вы, верно, присылали за мною? Увы, давно уже не помышляю я о делах мирских, и правила свершения чудотворных молитв — исчезли они из памяти. А вы изволили сами почтить меня… Не напрасно ли?

Этот монах был известен в мире своими добродетелями. Пока, приготовив все, что надобно было приготовить, подносил он Гэндзи свои снадобья, пока свершал необходимые обряды, солнце поднялось довольно высоко. Выйдя на миг наружу, Гэндзи окинул взглядом горы: с высокой вершины, на которой он находился, были ясно видны разбросанные внизу монашеские кельи.

— Взгляните, вон вьется по склону тропа, а дальше — тростниковая изгородь, такая же, как и остальные, но отмеченная особым изяществом. За ней — опрятный домик с галереей, а рядом в саду — красивые деревья. Хотел бы я знать, кто там живет? — обращается Гэндзи к своим спутникам, и один из них отвечает:

— Жилище это принадлежит некоему Содзу, монаху-настоятелю. Уже два года живет он здесь затворником.

— Вот оно что… Боюсь, что в столь неприглядном виде не совсем прилично показываться ему на глаза, — сетует Гэндзи. — Надеюсь, он не узнает…

Сверху хорошо видно, как из домика с галереей стайкой выбегают миловидные девочки-служанки, подносят священную воду,[116] собирают цветы.

— Похоже, что в доме есть и женщина.

— Не может быть, чтобы монах-настоятель…

— Кто же она? — переговариваются спутники Гэндзи. Некоторые спускаются вниз и силятся разглядеть что-нибудь.

— Там в домике — прелестная девочка, молодые прислужницы, служанки, — сообщают они.

Пока творились обряды, солнце поднялось совсем высоко, и Гэндзи с тревогой ждал обычного возвращения болезни, но тут один из спутников его говорит:

— Господину следовало бы отвлечься от мрачных мыслей.

Выйдя на горный склон позади кельи, Гэндзи устремляет взор в сторону столицы.

— Весенняя дымка застилает окрестности, а сквозь нее неясно проступают купы деревьев… Совсем как на картине. Право, живущий здесь не может ни о чем сожалеть, — молвит Гэндзи.

— В этих горах нет ничего необыкновенного, — отвечает кто-то из его приближенных. — Вот если бы довелось вам узреть моря и горы других провинций, вы наверняка достигли бы еще большего совершенства в живописи. О да, гора Фудзи, вершина такая-то…

Другие, желая развлечь его, восхваляют живописные заливы и скалистые берега Западных земель.[117]

— Из близлежащих мест заслуживает внимания бухта Акаси в провинции Харима. Ничего особенного в этой бухте вроде бы нет, но стоит окинуть взглядом морскую гладь — и удивительное, небывалое умиротворение нисходит в душу… Замечателен и дом прежнего правителя, не так давно принявшего обет[118] и имеющего единственную дочь, которой воспитание составляет главнейший предмет его попечений. Сам он из семьи министра, все прочили ему блестящее будущее, но, оказавшись человеком весьма причудливого нрава, он не смог служить во Дворце и отказался от звания тюдзё, после чего в соответствии с собственным желанием получил назначение на должность правителя Харима, но и там, видно, не сумел прижиться. «Возвращение в столицу несовместно с моей честью», — заявил он и принял обет. Но и тут повел себя странно, не так, как принято в мире: не стал искать уединения в горной глуши, а поселился на берегу моря. В провинции Харима немало мест, куда человек может удалиться от мирской суеты, но, наверное, его супруга и дочь не пожелали влачить дни средь горных вершин, вдалеке от человеческого жилья. А может быть, он надеялся, что ему удастся изгладить в своем сердце память о прошлых неудачах…

Не так давно, попав в Харима, я заехал его навестить, и что же — этот человек, не сумевший занять достойного положения в столице, имеет там прекрасное, даже, можно сказать, роскошное жилище, чем, несомненно, обязан своей должности правителя, на которой находясь успел обеспечить себя имением, достаточным для того, чтобы в довольстве прожить остаток своих лет. Он отдает немало сил заботам и о будущей жизни, так что принятие обета оказало на него весьма благотворное влияние.

— А что же дочь? — спросил Гэндзи.

— Она недурна и лицом и нравом. Правители той земли один за другим устремляли к ней свои думы и пытались заручиться согласием ее родителя, но он отказывал всем, дочери же говорил: «Пусть сам я и пал столь низко, ты у меня одна, и для тебя желаю иной доли. Когда же чаяния мои окажутся тщетными и придется мне покинуть мир, так и не обеспечив твоего будущего, ты найдешь свою смерть в морской пучине».

Занимательная история, не правда ли? Гэндзи выслушал ее с немалым интересом.

— Значит, этот попечительный родитель прочит дочь свою в супруги Морскому Дракону? — осведомился кто-то из приближенных.

— Так, подобное честолюбие отнюдь не вызывает приязни, — посмеиваясь, ответил рассказчик.

Рассказал же эту историю сын нынешнего правителя Харима, юноша в звании куродо, которому в новом году присвоили Пятый ранг.

— Этот повеса, видно, сам не прочь заставить ее нарушить завет Вступившего на Путь.

— Потому и ездит туда так часто, — переговариваются спутники Гэндзи.

— И все же, что ни говори, она, наверное, совсем провинциалка.

— С младенческих лет расти в такой глуши, имея перед собой лишь старомодных родителей, разумеется…

— Но ведь мать, должно быть, из благородной семьи?

— Да, и, заручившись поддержкой достойнейших столичных семейств, она подыскала благовоспитанных девиц, девочек-служанок, и сумела создать для своей дочери безукоризненное окружение.

— Коли отправят туда правителем человека жестокосердного, вряд ли этому семейству удастся и впредь жить столь же беззаботно.

Прислушиваясь к пересудам спутников своих, Гэндзи замечает:

— Хотел бы я знать, что думал он, столь решительно завещая дочери броситься в море? Водоросли морские скроют ее лицо, как это неприятно. Видно было, что судьба девушки ему небезразлична. Пристрастие Гэндзи ко всему необычному, диковинному не было тайной для его приближенных, потому они и рассказали ему эту историю, надеясь — и не без оснований, — что она развлечет его.

— Уже смеркается, а никаких признаков возвращения болезни нет. Не пора ли в обратный путь? — беспокоились они, но монах возразил:

— Будет лучше, если вы задержитесь до утра. Боюсь, что в господина вселился какой-то злой дух, а потому следовало бы продолжать обряды и ночью.

— Да, наверное, так и в самом деле будет лучше, — согласились все, а Гэндзи предложение монаха показалось чрезвычайно заманчивым, ведь до сих пор ему никогда не приходилось останавливаться на ночлег в горной келье.

— Что ж, отправимся на рассвете, — решил он.

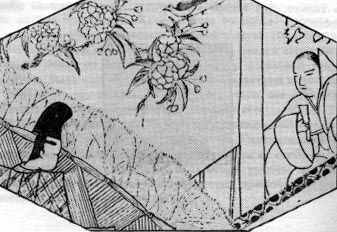

День тянулся томительно долго, и, изнемогая от праздности, Гэндзи под покровом вечерней дымки дошел до той тростниковой изгороди. Отправив назад всех спутников своих, кроме Корэмицу, он подошел к ней совсем близко, заглянул внутрь. И что же? Прямо перед ним стояла статуя Будды, а рядом монахиня творила молитвы. Бамбуковая штора оказалась чуть приподнятой, и видно было, что монахиня подносит Будде цветы. Потом, приблизившись к столбу, она села подле него, положив свиток с текстом сутры на скамеечку-подлокотник. Невозможно было себе представить, чтобы эта монахиня, устало читавшая сутру, могла оказаться вовсе незначительной особой. Ей, судя по всему, уже перевалило за сорок, благородная худощавость подчеркивала приятную округлость пленявшего белизной лица; концы подстриженных волос[119] падали на плечи, придавая ее облику особую изысканность. Право, будь они длинными, это скорее повредило бы ей.

Рядом с монахиней сидели две миловидные прислужницы, тут же резвились девочки, то вбегая в дом, то выскакивая наружу. Вот одна из них — лет как будто около десяти — вбегает в покои. Одетая в мягкое белое нижнее платье и верхнее цвета керрия,[120] она выделяется особенной миловидностью, обещая со временем стать настоящей красавицей. Девочка подбегает к монахине — волосы рассыпались по плечам, словно раскрытый веер, щеки пылают…

— Что приключилось? Поссорилась с детьми? — поднимает глаза монахиня.

«Наверное, это ее дочь», — предполагает Гэндзи, подметив черты сходства в их лицах.

— Инуки выпустила моих воробышков, тех, которые под корзиной сидели! — жалуется девочка. Видно, что раздосадована она не на шутку.

— Опять эта негодница виновата, — сердится одна из прислужниц. — То и дело приходится бранить ее. Куда же они могли улететь? Такие милые, почти совсем уже ручные. Как бы ворона не поймала…

И она направляется к выходу. Густые блестящие волосы ниспадают почти до самого пола. Судя по всему, она весьма недурна собой. Остальные называют ее кормилицей Сёнагон, очевидно, она присматривает за девочкой.

— Что за неразумное дитя! Разве можно так себя вести? Ты совершенно не задумываешься над тем, что не сегодня завтра оборвется моя жизнь, и беспокоишься только о воробьях! А ведь сколько раз говорила я тебе: «Наказание не замедлит…»[121] О, как это грустно! — И, тяжело вздохнув, монахиня подзывает девочку к себе.

Та приближается. Личико ее прелестно, брови туманятся легкой дымкой,[122] открытый лоб и по-детски откинутые назад волосы удивительно хороши. «Посмотреть бы на нее, когда вырастет», — думает Гэндзи, не сводя глаз с этого милого существа, и вдруг замечает, что девочка поразительно похожа на владычицу его тайных дум. Не этим ли сходством и пленила она его воображение? Слезы навертываются у него на глазах. Между тем монахиня, поглаживая девочку по волосам, говорит:

— Какие чудные волосы! Хотя ты так не любишь, когда их расчесывают. Увы, ты совсем еще дитя, и это не может не беспокоить меня. В твои годы следует быть взрослее. Твоя покойная мать в двенадцать лет осталась без отца — да, такое горе! — но она в ту пору уже многое понимала. А коли я покину тебя теперь, как ты будешь жить одна в этом мире?

Слезы текут по ее щекам, и вряд ли кто-то остался бы равнодушным, на нее глядя.

Посмотрев на монахиню, девочка смущенно опускает голову, и блестящие, дивной красоты волосы закрывают ее лицо.

— О, как это верно! — вздыхают, роняя слезы, прислужницы, и кто-то них отвечает:

Тут входит монах Содзу.

— Разве можно сидеть здесь, у всех на виду? — пеняет он дамам. — Именно сегодня вы почему-то решили устроиться у самой галереи! А между тем наверху в келье досточтимого старца изволит находиться сам Гэндзи-но тюдзё, которого пытаются исцелить от лихорадки посредством соответствующих обрядов. Мне только что сообщили об этом. Его посещение окружено строгой тайной, и я ничего не знал, а то бы непременно поспешил засвидетельствовать ему свое почтение.

И монахиня, воскликнув:

— О ужас! Надеюсь, нас никто не видел! — торопливо опускает шторы.

— Блистательный Гэндзи, о котором столько говорят в мире! Наконец-то и нам представляется случай поглядеть на него! Если верить слухам, красота его такова, что далее отрекшийся от мира монах, увидав его, способен забыть о мирских печалях и почувствовать прилив новых жизненных сил. Что ж, отправляюсь к нему с поклоном.

Услыхав, что монах выходит, Гэндзи поспешил вернуться.

«Какое милое существо! Должно быть, моим приближенным, этим любителям приключений, случай часто дарит столь же нечаянные встречи. Ведь я так редко выезжаю, и вот… Право, мог ли я ожидать? — изумлялся он. — И все же… Как хороша эта девочка! Хотел бы я знать, кто она? Увы, никто другой не мог бы стать утешением моих дней и ночей, заменив мне ту, к которой тщетно стремится сердце…» — Раз возникнув, эта мысль глубоко запала ему в душу.

Гэндзи уже лег почивать, когда служка монаха Содзу вызвал Корэмицу. Келья была столь тесна, что Гэндзи слышал каждое его слово:

— Мой господин просит передать благороднейшему господину Тюдзё следующее: «Я был чрезвычайно огорчен, узнав о том, что господин Тюдзё, соблаговолив почтить своим посещением сии окрестности, проехал мимо моего бедного жилища. Разумеется, несмотря на это, я должен был немедленно засвидетельствовать ему свое почтение, и извинить меня может лишь столь прискорбное для меня обстоятельство, что, зная о моем затворничестве в здешней обители, господин Тюдзё тем не менее изволил окружить свой приезд строжайшей тайной. Право, жаль, что он не счел более уместным постелить свою подстилку из трав в моей хижине…»

— Уже более десяти дней я страдаю от жестоких приступов лихорадки. С каждым разом переносить их становилось все мучительнее, и наконец, поддавшись на уговоры близких, я поспешил сюда. Понимая, что досточтимый старец, будучи человеком необыкновенным, огорчится несоизмеримо больше обычного монаха, коли заклинания не возымеют желанного действия, я намеревался сохранить свое посещение в тайне. Но теперь ничто не мешает мне навестить господина Содзу, — передал настоятелю Гэндзи. И тот не замедлил явиться.

Этот монах принадлежал к стариннейшему столичному семейству и пользовался большим влиянием в мире, поэтому Гэндзи чувствовал себя в его присутствии довольно неловко. Да и в самом деле — принимать столь важную особу в простом дорожном платье…

Рассказывая об уединенной жизни в горах, настоятель сказал между прочим:

— Моя тростниковая хижина ничем не лучше этой, но смею думать, что журчащий рядом прохладный ручей достоин даже вашего внимания…

Столь велика была его настойчивость, что Гэндзи решил все-таки посетить его, хотя, вспоминая, в каких поистине преувеличенных выражениях описывал монах его достоинства тем никогда не видевшим его женщинам, испытывал мучительное смущение. Возможно, когда б не тайная надежда разузнать о прелестной девочке…

В самом деле, в саду монаха Содзу даже вполне привычные деревья и цветы поражали какой-то необыкновенной, изысканной красотой. Ночи в ту пору стояли безлунные, и над прихотливыми ручейками горели огни, сияли зажженные фонари. Особой утонченностью отличалось убранство южных покоев. В воздухе витали томительно-сладостные ароматы, пахло молитвенными курениями, с ними смешивалось неповторимое благоухание, исходившее от платья Гэндзи при каждом его движении и заставлявшее трепетать сердца обитательниц внутренних покоев.

Монах Содзу неторопливо беседовал с гостем — о тщете этого мира, о грядущих мирах, и Гэндзи думал про себя: «Сколь велико бремя моих прегрешений, сколь глубоко проникли в душу непозволительные желания! Видимо, суждено мне терзаться до конца дней своих в этом мире, а о будущем и помыслить страшно. О, если бы и я мог жить вот так…» Но тут же перед его мысленным взором возникло дневное видение, и сердце томительно сжалось.

— Что за особа изволит у вас проживать? — обращается он к монаху. — Мне недавно приснилось, будто я вас о ком-то расспрашиваю, и вот, видите, сегодня этот сон наконец сбылся.

— Поистине, неожиданный сон! — с улыбкой отвечает монах. — Боюсь только, что, узнав ее историю, вы будете разочарованы. Немало лет минуло с того дня, когда Адзэти-но дайнагон покинул этот мир, вы вряд ли изволили слышать о нем. Госпожой Северных покоев в его доме была младшая сестра вашего покорного слуги. После кончины супруга отвернулась она от мира, а недавно, удрученная тяжкой болезнью, решилась прибегнуть к моей помощи и поселилась в этой глуши, ведь я не могу переехать в столицу.

— Слышал я, что у покойного Адзэти-но дайнагона была дочь… Поверьте, я не имею в виду ничего дурного… — говорит Гэндзи наугад.

— Дочь? Да, у них была единственная дочь, но и она покинула этот мир более десяти лет тому назад. Покойный Адзэти-но дайнагон, желая, чтобы дочь его поступила на службу во Дворец, немало сил отдал ее воспитанию, но скончался, увы, раньше, чем осуществилась его мечта. После его кончины монахине одной пришлось заботиться о дочери, и тут — может, и свел их кто? — завязались у нее тайные отношения с принцем Хёбукё. А надо сказать, что госпожа Северных покоев в доме принца принадлежит к весьма знатной фамилии, и вот из-за нее-то и пришлось бедняжке пережить немало горя. Целыми днями предавалась она печали, скоро ее не стало. Так, узрели мы воочию, как тоска губит человека. «Наверное, девочка, которую я видел, — ее дочь, — догадался Гэндзи. — и принца Хёбукё, отсюда и сходство[123]». Это открытие не могло не волновать его, и желание поближе познакомиться с девочкой стало еще сильнее. «Ее черты так благородны и прекрасны, никаких же недостатков ней я не заметил. Ах, когда бы я мог взять ее к себе и сам заняться ее воспитанием!»

— Какая печальная история! — сказал он. — Неужели никакой памяти о себе не оставила она в этом мире?

Ему явно хотелось получить более подробные сведения. И вот что ответил монах Содзу:

— Есть дитя, появившееся незадолго до ее кончины. Тоже девочка. Постоянный источник волнений для сестры моей, чьи годы близятся к концу.

«Да, это она», — решил Гэндзи.

— Боюсь, что вы сочтете мою просьбу несколько странной. Но не согласитесь ли вы отдать девочку на мое попечение? Поверьте, у меня есть причины… Правда, узы супружества уже связывают меня с одной особой, но не по душе мне этот союз, и я чаще живу один. И не говорите: «Она слишком мала»! Надеюсь, что вы не сочли меня обычным ветреником…

— О, я хорошо понимаю, сколь лестно для нас ваше предложение, но вы и сами видите, что девочка еще совсем мала, и далее в шутку трудно представить себе… Разумеется, женщина взрослеет, когда находится человек, готовый о ней позаботиться… Так или иначе, дать вам окончательный ответ я пока не могу. Прежде я должен поговорить с сестрой.

Монах глядел сурово, явно не одобряя намерения Гэндзи, и тот не стал настаивать на продолжении этого разговора.

— Мне пора в храм будды Амиды для свершения молитв. Настало время вечерней службы. Я быстро управлюсь с ней и вернусь.

С этими словами монах вышел.

Гэндзи нездоровилось, а тут начал накрапывать дождь, налетел холодный ветер с гор, водопад, наполнившись водой, громче прежнего загрохотал по камням. До слуха долетали сонные, невнятные голоса, произносящие слова сутры… Во власти этой печальной красоты оказался бы и человек, не отличающийся особой чувствительностью, а уж Гэндзи тем более… Задумавшись, он долго лежал без сна. Монах говорил о вечерней службе, но стояла глубокая ночь.

Судя по всему, не спали и во внутренних покоях, хотя обитательницы их и старались ничем не выдать своего присутствия. До Гэндзи доносилось слабое постукивание четок о скамеечку-подлокотник, благородный, восхитительно близкий шелест платьев… Невелико было жилище монаха, и внутренние покои находились совсем рядом. Приоткрыв среднюю створку отделявшей их ширмы, Гэндзи легонько ударил по ней веером. Как ни велико было изумление дам, они все же не решились сделать вид, будто ничего не слыхали. Скоро одна из прислужниц приблизилась к ширме и, подавшись немного назад, произнесла недоуменно:

— Что за диво? Уж не ослышались ли мы?

— Ведомый Буддой собьется ли с пути во мраке? — ответил Гэндзи. Услыхав его нежный, юный голос, женщина пролепетала испуганно:

— Но куда ведет Великий? Не разумею…

— Так, слова мои слишком неожиданны, и недоумение ваше понятно, но все же…

Не передадите ли вы это госпоже?

— Но господину должно быть известно, что в доме нет никого, к кому могли бы быть обращены его слова. Кому же их передать? — все еще недоумевала прислужница.

— Поверьте, у меня есть основания так говорить, — настаивал Гэндзи, и, вернувшись, она сообщила обо всем монахине.

— Как изящно сказано! Видно, господин Тюдзё изволит полагать, что наша юная госпожа достигла вполне сознательного возраста. Только как ему удалось подслушать мои слова о юном ростке? — удивилась монахиня и, совсем растерявшись, долго не решалась ответить. Но в конце концов, вняв настояниям прислужниц, считавших подобное промедление несовместным с приличиями, передала следующее:

— Я не привык беседовать через посредника. Боюсь, что я злоупотребляю вашим вниманием, но все же, поскольку я здесь, нельзя ли поговорить с вами более обстоятельно? — попросил Гэндзи.

— Господина Тюдзё, очевидно, ввели в заблуждение. Да и о чем я могу говорить с таким важным гостем? Один вид его повергает меня в смущение… — растерялась монахиня.

— Но вообще не давать ответа тоже неприлично, — напомнили прислужницы.

— В самом деле, скорее вам, молодым, не пристало беседовать с ним. К тому же это такая честь, и если он желает… — И монахиня вышла к Гэндзи.

— Вряд ли вы ожидали от меня такой настойчивости и, наверное, готовы осудить меня за легкомыслие, но, поверьте, в помыслах моих нет ничего дурного, сам Будда тому свидетель, — начинает он, но, взглянув на исполненную спокойного достоинства фигуру монахини, смущенно умолкает.

— О да, столь неожиданный случай свел нас здесь, вправе ли мы считать, что наши судьбы никак не связаны? — говорит монахиня.

— Вы и вообразить не можете, как взволнован я был, узнав о печальной участи юной госпожи. Не позволите ли мне заменить ушедшую? Я тоже был совсем мал, когда потерял самого близкого мне человека, и с тех пор вот уже много лет странное чувство зыбкости моего существования владеет мною. Судьбы наши схожи, и я решился просить вас позволить нам познакомиться ближе. Вряд ли можно ожидать другого такого случая, поэтому я открываюсь вам вполне, не страшась вашего осуждения.

— Мне льстит ваше доверие, — отвечает монахиня. — Но боюсь, что у вас сложилось не совсем правильное представление… Так, есть в этом доме особа, не имеющая в жизни иной опоры, кроме ничтожной монахини, с которой вы изволите теперь беседовать, но она еще совсем мала, к тому же вам трудно будет снисходительно относиться к ее недостаткам. Потому-то я и не могу принять ваше милостивое предложение.

— Я знаю о ней все. Не будьте со мной столь церемонны, постарайтесь понять, что я совсем по-особенному отношусь к вашей питомице, — молит Гэндзи, но монахиня так и не дает определенного ответа, все еще опасаясь: «Верно, не ведает он, как мало ей лет».

Тут вернулся монах-настоятель, и Гэндзи задвинул ширму.

— Что же, начало положено. По крайней мере есть на что надеяться.

Светало, ветер, дующий с горных вершин, приносил из павильона Цветка Закона голоса, читающие очистительные сутры.[125] Они звучали величественно, соединяясь с шумом водопада:

— Видно, слишком привычны они моему слуху, — добавил монах. Светлеющее небо было подернуто утренней дымкой, вокруг, невидимые взору, щебетали горные пташки. Цветы невиданных деревьев и трав украсили землю многоцветным узором, словно драгоценной парчой; олени останавливались вблизи и уходили вдаль — все вокруг радовало глаз новой, непривычной красотой, и Гэндзи совершенно забыл о своем недуге. Досточтимый старец, которому каждое движение стоило великого труда, все же нашел в себе силы приступить к оградительному обряду.[127] Когда беззубым, шамкающим ртом произносил он тайные молитвы, его старческий, сиплый голос звучал особенно трогательно, невольно наводя на мысль об осеняющей сего добродетельного старца высшей благодати.

Тут появились приближенные Гэндзи, приехавшие за ним из столицы, и велика была их радость, когда увидали они господина своего исцеленным. Приехал и посланец от самого Государя. Монах Содзу потчевал гостей невиданными, диковинными плодами, в поисках которых его слуги обшарили все окрестности до самых глухих ущелий.

— Свято соблюдая обет, данный мною на этот год,[128] я не имею возможности проводить вас. Увы, иногда самое благое намерение может стать источником досады, — говорит монах, подливая гостю отменного вина.

— Пленили мою душу эти горы и воды, — говорит Гэндзи. — Но боюсь огорчить Государя долгим отсутствием. Я навещу вас снова, не успеют опасть цветы…

Право, невозможно без восхищения ни смотреть на него, ни слушать его!

говорит монах Содзу, а Гэндзи, улыбаясь, замечает:

— Воистину, редкость — узреть цветок, раскрывающийся один лишь раз за столько лет… — И передает чашу почтенному старцу.

произносит тот со слезами на глазах и подносит Гэндзи оберег токо.[130] Увидев это, монах Содзу берет четки из семян священного дерева бодхи,[131] привезенные когда-то принцем Сётоку-тайси[132] из страны Кудара,[133] чудесные четки, отделанные драгоценными каменьями, и кладет их в вывезенную из той же страны китайскую шкатулку. Шкатулку же, завязав ее в узелок из прозрачной ткани, прикрепляет к ветке пятиигольчатой сосны. Потом берет горшочки из темно-синего лазурита и, наполнив их целебными снадобьями, привязывает к веткам глициний и вишен. Все это, не говоря уже о прочих приличных случаю дарах, он подносит гостю. Гэндзи же заранее послал в столицу слугу за разными вещами, без которых не обойтись на обратном пути, в том числе за приношениями для почтенного старца и монахов, читавших сутры, и теперь все, вплоть до бедных горных жителей, получают дары, сообразные званию каждого. Воздав за чтение сутр, Гэндзи собирается в путь.

Монах Содзу спешит во внутренние покои, дабы сообщить сестре о предложении гостя, но монахиня отвечает:

— Пока я не могу сказать ничего определенного. Коли намерение господина Тюдзё останется неизменным, лет через пять можно будет и подумать об этом, но теперь…

Так почтенный Содзу и передает Гэндзи, ничего не добавляя от себя. Тот же, отнюдь не удовлетворенный, через мальчика-слугу, прислуживающего монаху, отправляет монахине письмо следующего содержания:

отвечает монахиня. Почерк ее пленяет изящной простотой и необычайным благородством.

Гэндзи уже садился в карету, когда появились шумной толпой юноши из дома Левого министра, посланные ему навстречу.

— Можно ли исчезать, никому не сказав ни слова? — возмущались они. Приехали То-но тюдзё, Куродо-но бэн и многие другие.

— Зная, с какой радостью мы сопровождали бы вас, столь бессердечно пренебречь нашим обществом… А теперь… Неужели вы хотите, чтобы мы вернулись назад, даже не отдохнув в тени этих дивных цветов?

И вот, усевшись на мох под скалой, они угощаются вином. Рядом водопад, и как же прекрасны его светлые струи!

То-но тюдзё, вытащив из-за пазухи флейту, подносит ее к губам. Куродо-но бэн поет, негромко отбивая такт веером:

— К западу от храма Тоёра…[134]

Эти юноши многих превосходят своей красотой, но стоит посмотреть на Гэндзи, устало прислонившегося к камню… Он так прекрасен, что хочется вовсе не отрывать взора от его лица. Вместе с тем каждого, кто взглядывает на него, охватывает невольный трепет: «Право, может ли быть долговечной подобная красота?»

Как всегда, среди приближенных Гэндзи нашлись юноши, играющие на простых флейтах «хитирики»[20], а у молодых придворных оказались с собой флейты «сё».[136] Монах Содзу и тот принес семиструнное кото «кин».[137]

— Сделайте милость, сыграйте, потешьте горных пташек, — настаивал он, а Гэндзи, воспротивившись было: «Но я еще слишком слаб», все же исполнил в конце концов весьма приятную мелодию. Наконец юноши уехали.

— Не успели насладиться сполна, и вот… Какая досада! — сетовали все до одного монахи и служки, роняя слезы.

Стоит ли говорить о том, что творилось во внутренних покоях? Пожилые монахини, которым отроду не доводилось видеть человека столь замечательной наружности, вопрошали друг друга:

— Может ли он принадлежать нашему миру? Даже сам настоятель отирал слезы, приговаривая:

— Подумать только, человек столь редкостной красоты родился в злополучной стране Солнца, да еще в пору Конца Закона![138] Хотел бы я знать, что послужило тому причиной?

А девочка, по-детски простодушно восхищаясь красотой Гэндзи, сказала:

— Он красивее даже господина принца.[139]

— Значит, ты согласна стать его дочерью? — спросили ее, и она кивнула, подумав: «Вот славно было бы».

С той поры, играла ли она в куклы, рисовала ли, один образ занимал ее воображение — «господин Гэндзи», которого она наряжала в роскошные одежды и нежно лелеяла.

Вернувшись в столицу, Гэндзи прежде всего поехал во Дворец, дабы рассказать Государю о том, что произошло с ним за это время.

— Ты очень осунулся, — молвил Государь, и невольный страх за сына сжал его сердце. Он расспрашивал Гэндзи о почтенном врачевателе, и тот рассказывал, не жалея подробностей.

— Право, этот монах вполне достоин сана адзари.[140] Мне кажется странным, что, несмотря на великие заслуги свои, он совершенно неизвестен во Дворце, — отдавая должное добродетелям старца, говорил Гэндзи.

В высочайших покоях как раз находился и Левый министр.

— Я сам было собрался поехать за вами, но не решился — вы покинули нас тайно, и кто знает… Вам следовало бы денек-другой отдохнуть в моем доме, — сказал он и тут же добавил: — Я мог бы прямо сейчас отвезти вас туда.

Гэндзи не хотелось ехать к министру, но тот был слишком настойчив, и отказываться было неудобно. Вдвоем вышли они из Дворца, министр усадил зятя в свою карету, а сам примостился сзади. Увы, столь трогательная заботливость скорее смущала Гэндзи, нежели радовала.

В доме Левого министра все оказалось готовым к его приезду. Он давно уже не бывал здесь и только дивился, глядя на безупречно роскошное убранство покоев, прекрасных, словно драгоценные чертоги.

Молодая госпожа по обыкновению своему спряталась, упорствуя в своем нежелании показываться супругу, и министру с трудом удалось уговорить ее выйти. Дамы бережно усадили ее перед Гэндзи, и, застывшая в церемонной неподвижности, она казалась ему нарисованной на картине героиней старинной повести. Право, сколь отрадной была бы их встреча, когда б он мог поведать ей о недавнем путешествии в горы, высказать свои мысли и чувства в полной уверенности, что она отзовется на них с теплым участием… Но, увы, в целом свете не было женщины чопорнее. В каждом движении ее проглядывала принужденность, присутствие Гэндзи явно тяготило ее. С годами супруги все больше отдалялись друг от друга, и это вдруг показалось Гэндзи столь мучительным, что неожиданно для себя самого он сказал:

— Я почел бы за особенное счастье, когда б хоть иногда вы вели себя так, как это принято между супругами. Состояние мое в эти дни было весьма тяжелым, а вы не проявили никакого сочувствия. Я, разумеется, к этому привык, но все же обидно…

— А мне всегда казалось, что не проявляет сочувствия скорее тот, кто «прекращает свиданий искать» (37), — нехотя ответила госпожа, искоса взглянув на супруга. Ее гордая, величавая красота повергала его в трепет.

— Вы столь редко удостаиваете меня беседой, и что же я слышу? «Искать свиданий» не пристало супругу, так говорят в иных случаях. Как вы жестоки! По-видимому, все мои попытки смягчить ваше сердце производят противное действие, я лишь возбуждаю ваше нерасположение к себе. И в самом деле, «будь жизненный срок…» (38) — посетовал он, входя за полог. Но госпожа не спешила следовать за ним. Не решаясь ее позвать, Гэндзи лег один, громко вздыхая, но она оставалась безучастной, поэтому, притворившись спящим, он закрыл глаза и принялся перебирать в памяти события недавних дней. «Поглядеть бы, как будет расти-тянуться этот юный росток… Впрочем, они правы, говоря, что девочка еще слишком мала. Приблизиться к ней будет нелегко. Что бы такое придумать, чтобы без особого шума перевезти ее к себе и сделать утешением дней своих и ночей? Принц Хёбукё не блещет красотой, хотя черты его благородны и приятны. Откуда же это удивительное сходство? Впрочем, они единоутробные брат и сестра, видимо, потому-то…»

Теперь, когда Гэндзи знал, что девочка столь тесно связана с предметом его помышлений, она казалась ему еще желанней. «Но как же все-таки…» — думал он.

На следующий день Гэндзи отправил письмо монахине. Нетрудно догадаться, что он не преминул намекнуть на свое желание и самому настоятелю. Вот что Гэндзи написал монахине:

«Смущенный Вашей суровостью, я так и не сумел открыть Вам своего сердца. Надеюсь, что моя настойчивость убедит Вас в необычности моих намерений…»

А на отдельном, тщательно сложенном листочке бумаги было написано следующее:

Тревожусь: «Не слишком ли сильно дул этой ночью ветер?» (39) Надобно ли говорить о необычайном изяществе почерка Гэндзи? Монахини, давно миновавшие пору расцвета, пришли в восторг уже от того, с какой небрежной утонченностью было сложено это крошечное послание, и слезы умиления потекли из их померкших очей. «О, как же теперь быть? Что ответить ему?» — растерялись они.

«Я не приняла всерьез нашего прощального разговора, но вот Вы снова возвращаетесь к нему. И что я могу Вам ответить? Увы, это дитя и «нанивадзу» вряд ли сумеет написать до конца,[141] стоит ли обращаться к ней? О да,

Мне так тревожно…» — написала монахиня.

К великой досаде Гэндзи, монах Содзу ответил примерно так же, поэтому, выждав дня два или три, Гэндзи снарядил Корэмицу.

— Помнится мне, есть там кормилица Сёнагон, найди ее и переговори обо всем.

«Да, ничто не укроется от его взгляда! Она совсем еще дитя, и все же…» — изумлялся Корэмицу, вспоминая прелестную девочку, мельком увиденную в тот вечер.

Пока монах Содзу, снова получивший от Гэндзи письмо, подыскивал слова, способные выразить его признательность, Корэмицу сумел добиться встречи с кормилицей Сёнагон и, не скупясь на подробности, рассказал ей о чувствах и намерениях Гэндзи. В высшей степени наделенный даром красноречия, он умело нанизывал слова одно за другим, но присутствующие при разговоре дамы, все как одна, отнеслись к услышанному весьма неодобрительно: «Она совсем еще дитя, можно ли думать об этом?»

Монахине Гэндзи написал теплое, искреннее письмо, и в него снова была вложена маленькая записка:

«Взглянуть бы хоть раз на знаки, неуверенно начертанные Вашей рукой!

ответила монахиня. Да и сам Корэмицу не мог сообщить ничего утешительного.

«Если обстоятельства будут благоприятствовать нам и состояние больной улучшится, мы переедем в столицу. Тогда я смогу ответить более определенно». Вот все, что сказала кормилица, и Гэндзи влачил дни в мучительном беспокойстве и нетерпении.

Тем временем принцесса из павильона Глициний занемогла и покинула Дворец. Государь тосковал и печалился, и, разумеется, Гэндзи было жаль его, но вместе с тем смутная надежда заставляла трепетать его сердце: «Ах, быть может, хотя бы теперь…» Никуда не выезжая, он в унылой праздности коротал дни во Дворце или дома, а когда спускался вечер, ни на шаг не отставал от госпожи Омёбу. И кто знает, как удалось ей все устроить! Так или иначе, настал наконец миг, когда заветное желание Гэндзи исполнилось. Увы, ему казалось, что это всего лишь сон, и печаль сжимала его сердце. Невесела была и принцесса. Еще совсем недавно, вспоминая о своей непростительной слабости, омрачившей ее существование бесконечными терзаниями, она твердо решила, что случившееся никогда больше не повторится, но вот опять…[142] Лицо ее выражало глубокое уныние, но нежные черты казались еще нежнее, а милая застенчивость, с которой она отворачивалась от Гэндзи, сообщала ее облику что-то необыкновенно трогательное. Она была так прекрасна, что Гэндзи невольно робел перед нею.

«Право, будь она хоть в чем-то несовершенна…» — думал он не без некоторой досады. Увы, могли ли слова выразить чувства, переполнявшие его душу? На горе Мрака, горе Курабу найти бы приют, ведь эти летние ночи так жестоко кратки (42), и встречи скорее печалят…

говорит он, рыдая, и, не в силах превозмочь невольной жалости к нему, она отвечает:

Право, ей было от чего приходить в отчаяние, и сердце Гэндзи сжималось от жалости, когда он глядел на нее.

Омёбу принесла носи и прочие вещи Гэндзи. Вернувшись в дом на Второй линии, он целый день проплакал, не вставая с ложа. Омёбу сообщила, что госпожа, как и прежде, отказалась прочесть его письмо, и, хотя ничего другого Гэндзи не ожидал, сердце его было глубоко уязвлено, и дня два или три он не выходил из своей опочивальни, с ужасом думая о том, что Государь, встревоженный его отсутствием, должно быть, недоумевает: «Что же еще с ним приключилось?»

Принцесса тоже печалилась, сокрушаясь о злополучной доле своей. С каждым днем она чувствовала себя все хуже и не решалась прервать своего затворничества, хотя Государь то и дело присылал гонцов, прося ее поторопиться с возвращением. Дело осложнялось еще и тем, что ее недомогание было не совсем обычным, и, оставаясь одна, она частенько задумывалась: «Что же тому причиной?» Самые тягостные подозрения омрачали ее душу, мысли о будущем приводили в отчаяние. Пока стояла жара, принцесса и вовсе не поднималась с ложа. Миновало три луны, и причина ее недомогания стала очевидной. Ловя на себе недоуменные взгляды, она терзалась, сетуя на свою несчастную судьбу. Ни о чем не подозревавшие прислужницы дивились: «До сих пор не открыться Государю?» Но могли ли они знать… Ее молочная сестра Бэн, Омёбу и некоторые другие дамы, близко прислуживающие ей в купальне, раньше прочих угадали истинную причину ее недуга, и удивлению их не было пределов, но о таких вещах не принято говорить вслух, поэтому Омёбу только молча ужасалась, сетуя на предопределение, которого никому не дано избежать. В конце концов Государю сообщили, что вмешательство злых духов не позволило сразу распознать причину недомогания. И все вокруг на этом успокоились. Государь, еще большую нежность питая теперь к принцессе, то и дело присылал в ее дом гонцов, не давая ей ни на миг отвлечься от мрачных мыслей. Между тем господину Тюдзё приснился удивительный, странный сон. Призвал он к себе толкователя, чтобы узнать, что этот сон ему предвещает, и услышал нечто непостижимое, совершенно невероятное.

— Но предвещает этот сон и большие несчастья, а потому вам следует вести себя крайне осмотрительно, — предупредил его толкователь, и Гэндзи, спохватившись, объяснил:

— Этот сон видел не я, а совсем другой человек. Прошу вас, не говорите о нем никому, пока он не сбудется.

Однако услышанное повергло его в сильнейшее беспокойство. «Что же все это значит?» Тут дошел до него слух о принцессе Фудзицубо. «Неужели?..» — возникла догадка, и, окончательно лишившись покоя, он стал отчаянно молить ее о встрече, но Омёбу, судя по всему, поразмыслив, пришла к выводу, что теперь посредничество ее может иметь несоизмеримо худшие последствия, чем прежде; во всяком случае, короткие письма, которые и раньше-то были редки, совсем перестали приходить.

На Седьмую луну принцесса наконец переехала во Дворец. После столь долгого отсутствия она показалась Государю еще прекраснее, и благосклонность его не ведала пределов. Она уже немного раздалась в талии, лицо же ее осунулось, и томная бледность сообщала ему особое очарование. Ни днем, ни ночью не покидал Государь ее покоев, а поскольку стояла прекрасная пора, располагавшая к изящным утехам, то и дело призывал во Дворец Гэндзи, дабы тот услаждал его слух игрой на кото или на флейте. Как ни старался Гэндзи сохранять хладнокровие, на лице его слишком часто отражались чувства, волновавшие душу, и принцесса не могла отвлечься от постоянно снедавшей ее мучительной тревоги.

Тем временем состояние старой монахини настолько улучшилось, что она решилась покинуть горную обитель. Разыскав ее жилище в столице, Гэндзи стал иногда обмениваться с ней письмами. Вряд ли стоит удивляться тому, что никаких изменений в отношении к нему монахини за это время не произошло. Впрочем, Гэндзи настолько был поглощен своими печальными думами, которые день ото дня лишь множились, что ничто другое не занимало его.

В исходе осени тоска стала просто невыносимой, и Гэндзи погрузился в мрачное уныние. Однажды прекрасной лунной ночью решил он наконец навестить одну из своих возлюбленных. Моросил по-осеннему мелкий, холодный дождик. Путь Гэндзи лежал к Шестой линии, переправе у Столичного предела. Ехал он из Дворца, и дорога начинала уже казаться бесконечной, как вдруг попался ему на глаза заброшенный домик, почти скрытый купой старых, хранящих густую тень деревьев. И сказал ему Корэмицу, спутник неотлучный:

— Это дом покойного Адзэти-но дайнагона. На днях я был здесь по какому-то делу, и сказали мне: «Монахиня совсем слаба, а чем помочь ей — не знаем».

— Несчастная! Я давно должен был навестить ее. Для чего ты не сообщил мне, что ей хуже? Войдем же и спросим, не примет ли она меня? — И Гэндзи выслал вперед человека, дабы сообщил хозяевам о его приближении. — Скажи: «Господин Тюдзё нарочно приехал сюда», — приказал он ему, и тот вошел в дом со словами:

— Господин Тюдзё изволил пожаловать сюда, дабы справиться о здоровье больной.

В доме поднялась суматоха.

— Ах, как неловко! За эти дни она так ослабела, что вряд ли сможет принять господина Тюдзё, — говорили одни, но другие возражали:

— Отправлять его обратно тем более неучтиво.

В конце концов для гостя устроили сиденье в южном переднем покое и проводили его туда.

«Обстановка здесь весьма неприглядная, но, решив, что следует хотя бы поблагодарить вас за любезность… Вы приехали так внезапно, что мы не успели приготовить для вас ничего, кроме этой темной и тесной каморки, уж не взыщите…» — передает монахиня через прислуживающих ей дам.

В самом деле, Гэндзи никогда еще не приходилось бывать в таком бедном жилище.

— Я давно уже намеревался навестить вас, но робел, памятуя о вашей неизменной суровости, к тому же никто не сообщил мне о том, что состояние ваше ухудшилось, и мне, право, жаль… — отвечает он.

«Давно уже страдаю я от тяжкой болезни, и вот жизнь моя подошла к своему крайнему пределу. Я весьма признательна вам за, увы, незаслуженное внимание. К сожалению, я не имею возможности сама принять вас как подобает. Что же касается нашего прежнего разговора, то, если намерения ваши не переменятся, пусть наша юная госпожа войдет в число тех, о ком имеете вы попечение, лишь только достигнет подходящего возраста. Я оставляю ее совсем одну, без всякой опоры. Страх и тревога за ее судьбу, словно путы на ногах (43), мешают мне идти к желанной цели», — передает ему монахиня.

Покои ее совсем рядом, и до Гэндзи доносится слабый, прерывающийся голос.

— Смели ли мы рассчитывать на подобную милость? Как жаль, что она совсем еще неразумна и не может достойным образом выразить вам свою благодарность!..

— Поверьте, я не дерзнул бы открыть вам свои намерения, не будь они совершенно чисты, — говорит Гэндзи, растроганный ее словами. — Видно, существует связь между нашими судьбами: с того самого дня, как увидел я вашу питомицу, в сердце моем поселилась нежность к ней. Увы, наверное, напрасно я тешу себя пустыми надеждами. — добавляет он. — Но если бы мне позволили хоть раз услышать ее детский голосок…

Но Сёнагон отвечает:

— Ах нет, нет, она уже крепко спит, не ведая ни о чем.

Но как раз в этот миг послышался звук приближающихся шагов.

— Бабушка, говорят, к нам приехал господин Гэндзи, тот самый, что был тогда в монастыре. Почему мне нельзя его видеть? — спрашивает девочка, и дамы, всполошившись: «Вот незадача!», шепчут:

— Тише, тише…

— Но почему? Вы ведь сами говорили: «Стоило увидеть его, сразу прибавилось сил», — не умолкает девочка, явно довольная тем, что ей удалось найти столь неопровержимый довод.

«Что за милое дитя!» — умиляется Гэндзи, но, понимая, в каком затруднительном положении оказались дамы, притворяется, будто ничего не слыхал, и, самым учтивым образом распрощавшись, уезжает.

«Видно, она и в самом деле совсем еще мала. Но я сумею ее воспитать», — думал он. А на следующий день, проявляя необыкновенную заботливость, снова поспешил осведомиться о самочувствии монахини. В письме его, как и прежде бывало, обнаружили крохотную записку.

«К тебе одной неизменно…» (44) — писал он намеренно детским почерком, который показался дамам столь изысканным, что они решили: «Пусть так и служит ей прописью». Ответила ему Сёнагон:

«Особа, о самочувствии которой Вы изволите справляться, вряд ли переживет и нынешний день. Как раз сейчас мы отправляемся в горную обитель. Поэтому благодарить Вас за столь любезное участие она будет, очевидно, уже не из этого мира», — прочел Гэндзи, и печаль сжала его сердце. Осенние вечера в ту пору были для Гэндзи особенно тоскливы. Он беспрестанно помышлял о прекрасной обитательнице павильона Глициний, и в душе его крепло желание (быть может, и в самом деле преждевременное) забрать к себе тот юный росток, что возрос от единого корня с предметом его тайных помышлений. То ему вспоминался вечер, когда было сказано: «Роса все не может решиться…», то его охватывало невольное беспокойство: «Она, конечно, мила, но, возможно, меня ждет разочарование…»

На дни Десятой луны была намечена церемония Высочайшего посещения дворца Красной птицы — Судзакуин.[144] Предполагалось, что для участия в танцах будут выбраны достойнейшие из достойнейших, поэтому все, начиная с принцев крови и министров, без устали совершенствовали свое мастерство. Вспомнив как-то, что он давно уже не имел вестей из горной обители, Гэндзи отправил туда письмо и получил ответ от монаха Содзу: «В двадцатых числах минувшей луны сестра покинула нас и я не могу не печалиться, хотя и понимаю, что таков всеобщий удел».

Читая письмо, Гэндзи вздыхал, сокрушаясь о тщете всего, этому миру принадлежащего. «Каково теперь бедной сиротке, которой судьба так волновала умершую? Велико, должно быть, ее горе! Вот и меня покинула миясудокоро…» Печальные воспоминания пробудились в его душе, и он послал в горы гонца с самыми искренними соболезнованиями.

Сёнагон весьма достойно ответила ему. По прошествии срока, установленного для поминальных обрядов, женщины вернулись в столицу, и Гэндзи, выждав некоторое время, однажды тихим вечером отправился их навестить.

Ужасающее запустение царило в доме, покинутом почти всеми его обитателями. Как, должно быть, страшно было жить в таком месте столь юному существу!

Введя гостя в те же передние покои, Сёнагон, обливаясь слезами, рассказала ему о последних днях старой монахини, и рукава его невольно увлажнились.

— Некоторые дамы считали, что юную госпожу следует перевезти в дом принца, — сообщила кормилица. — Но ушедшая никогда с ними не соглашалась: «Во-первых, мать юной госпожи, будь она жива, вряд ли позволила бы отдать дочь в дом, где с ней самой когда-то обращались столь жестоко, — говорила она. — Во-вторых, выйдя из младенческого возраста, девочка еще не приобрела достаточного опыта в житейских делах и не научилась читать в сердцах людей. Ей наверняка трудно будет ужиться с другими детьми принца, в которых она встретит скорее презрение, нежели приязнь». Она была права, и мы имели немало возможностей в этом убедиться. Поэтому ваше милостивое предложение — пусть и сделанное мимоходом — явилось для нас великой радостью, и хотя невозможно поручиться за будущее… Но, к сожалению, наша юная госпожа вряд ли подойдет вам, она еще слишком мала, да к тому же наивна — более, чем положено в ее возрасте, и мы просто в растерянности…

— Неужели вы до сих пор не верите мне? А ведь я столько раз уже давал вам понять… Нет никаких сомнений в том, что судьбы наши связаны, иначе меня вряд ли пленило бы такое дитя. О, когда б я мог поговорить с ней сам, без посредников!

Не слишком ли вы безжалостны? — сетует Гэндзи.

— В самом деле, такая милость… И все же:

— Увы, не стоит и говорить об этом… — привычно быстро отвечает Сёнагон, и сердце Гэндзи смягчается.

— Отчего ж неприступна… (46) — произносит он нараспев, и молодые прислужницы внимают, затаив дыхание.

Девочка, которая в последние дни, оплакивая умершую, почти не вставала, услыхав от юных наперсниц своих: «Приехал какой-то человек в носи. Уж не господин ли принц?», поднимается и выходит.

— Сёнагон, где человек в носи? Это господин принц приехал? — спрашивает она, приблизившись. Какой нежный у нее голосок!

— Нет, я не принц, но и мной пренебрегать не стоит. Подойдите же, — говорит Гэндзи.

«Ведь это тот господин, которого приезд так взволновал тогда всех! — узнает его девочка. — Наверное, дурно, что я так сказала», — смущается она и, прильнув к кормилице, просит:

— Пойдем же, мне спать хочется.

— Для чего вы прячетесь от меня? Прилягте лучше здесь, положите голову мне на колени. Подойдите же, не бойтесь, — говорит Гэндзи.

— Вот вы и сами изволите видеть. Совсем дитя неразумное… — жалуется кормилица, пытаясь подтолкнуть к нему девочку.

Та простодушно приближается, и Гэндзи, просунув руку за занавес, касается ее волос, ниспадающих блестящими прядями на платье из мягкого шелка. Нетрудно себе представить, сколь прекрасны эти волосы — густые вплоть до самых кончиков, распушившихся под его пальцами. Гэндзи берет ее руку в свои, но девочка, испугавшись внезапной близости этого чужого ей человека, вырывается:

— Я же сказала: хочу спать!

С этими словами она поспешно скрывается во внутренних покоях, но Гэндзи проскальзывает за ней:

— Теперь о вас буду заботиться я. Не надо меня бояться. Кормилица в растерянности:

— Но как же… Разве можно… Какое безумие! Ведь она даже не поймет ничего из того, что вы ей изволите сказать…

— Пусть это вас не волнует. Я прекрасно все понимаю. Мне просто хочется, чтобы вы еще раз убедились в том, сколь необычны мои намерения.

По крыше стучит град, кромешная тьма окружает дом.

«Нельзя ей жить в таком унылом, безлюдном месте», — думает Гэндзи, и слезы навертываются ему на глаза. Разве может он оставить ее здесь одну?

— Опустите решетки. Видно, ночь предстоит тревожная. Я останусь здесь и буду охранять ваш покой. Собирайтесь-ка все поближе, — распоряжается Гэндзи и привычно, словно делает это каждый день, проходит за полог.

Дамы, ошеломленные столь невероятной дерзостью, провожают его изумленными взглядами. А кормилица, как ни велико ее возмущение, только вздыхает. Впрочем, ничего другого ей и не остается, ведь в таких обстоятельствах вряд ли стоит поднимать шум.

Юная госпожа, растерявшись, дрожит, ее прекрасное тело покрывается гусиной кожей, словно от холода. Растроганный Гэндзи закутывает ее в нижнее платье и пытается успокоить нежными речами, хотя в глубине души не может не признать, что его поведение и в самом деле граничит с безрассудством.

— Приезжайте ко мне в гости. У меня много красивых картин, можно играть в куклы.

Он старался говорить о том, что, по его мнению, могло привлечь внимание столь юного существа, и ему удалось настолько расположить к себе девочку, что страх почти покинул ее, но совершенно успокоиться она так и не сумела, и сон не шел к ней. Всю ночь напролет бушевал ветер.

— Право, если б не господин Тюдзё, мы бы всю ночь тряслись от страха. Да, не будь наша госпожа так мала… — тихонько перешептывались дамы.

Обеспокоенная кормилица легла поближе к пологу. Под утро, когда ветер наконец стих, Гэндзи покинул их дом, и могло показаться, будто что-то было меж ними…

— Госпожа ваша так дорога сделалась моему сердцу, что теперь я буду тосковать и на самый краткий миг расставаясь с ней, а потому я хочу перевезти ее в жилище, где в печали влачу свои дни и ночи. Подумайте сами, могу ли я оставить ее в этом доме? Неужели вы не боитесь здесь жить? — сказал Гэндзи на прощание, а Сёнагон ответила ему так:

— Господин принц тоже высказывал намерение забрать ее к себе, мы думаем, что это произойдет после того, как закончатся положенные сорок девять дней.[145]

— Принц, несомненно, будет для нее надежной опорой, но ведь она уже привыкла жить с ним розно, и для нее он такой же чужой человек, как и я. Поверьте, хоть я совсем недавно познакомился с вашей юной госпожой, мои чувства уже теперь настолько глубоки, что наверняка окажутся сильнее отцовских.

Погладив девочку по голове, Гэндзи вышел, то и дело оглядываясь.

Небо было затянуто густым туманом, а земля побелела от инея. Этот ранний час таил в себе особое очарование, и Гэндзи с некоторой досадой подумал о том, что теперь весьма кстати было бы и настоящее любовное свидание. Вдруг вспомнилось ему, что по этой дороге он не раз пробирался тайком к одной из своих возлюбленных. Не долго думая, Гэндзи послал телохранителя постучать в ворота ее дома, но на стук никто не отозвался. Тогда Гэндзи велел одному из своих приближенных, у которого был самый красивый голос, произнести:

Дважды были произнесены эти стихи, и вот из дома выслали миловидную служанку.

ответила она и тотчас скрылась. Больше никто не вышел. Досадно было Гэндзи уезжать ни с чем, но небо быстро светлело, делая всякое промедление нежелательным, и он поспешил домой. Уединившись в опочивальне, он долго лежал без сна, с нежностью вспоминая милое детское личико, и невольно улыбался.

Когда Гэндзи проснулся, солнце стояло высоко. Он тотчас же принялся сочинять письмо юной госпоже, а как содержание его должно было быть особенным,[146] долго размышлял над ним, то и дело откладывая кисть. Вместе с письмом он послал несколько красивых картинок.

В тот же самый день девочку навестил и принц Хёбукё. Он давно уже не бывал в этом старом доме и был поражен, увидев царящее кругом запустение. Просторные покои были пусты, на всем лежала печать уныния. Посмотрев вокруг, принц Хёбукё сказал:

— Даже на короткое время нельзя оставлять столь юное существо в этом жилище. Я перевезу госпожу к себе. Уверен, что в моем доме ей будет удобно. Кормилица тоже получит комнату и будет по-прежнему прислуживать ей. В доме много детей, не сомневаюсь, что она прекрасно поладит с ними.

Принц подозвал дочь к себе, и в воздухе распространилось чудесное благоухание, перешедшее на ее одежды с платья Гэндзи. «Что за прекрасный аромат! Но как дурно она одета…» — с горечью подумал он, затем сказал:

— Я давно уже предлагал, чтобы моя дочь, все это время находившаяся под присмотром старой, больной женщины, увы, ныне покинувшей нас, переехала ко мне, тогда бы она смогла постепенно привыкнуть к новому окружению. Но девочка почему-то всегда недолюбливала обитательницу Северных покоев моего дома, успев, в свою очередь, возбудить ее нерасположение к себе. Разве не печально, что ей придется впервые входить в дом теперь, при столь горестных обстоятельствах?..

— Стоит ли говорить об этом, — возразила Сёнагон. — Как ни уныло это старое жилище, по-моему, юной госпоже следует остаться здесь еще на некоторое время. Когда же она хоть немного проникнет в душу вещей, вы заберете ее к себе. Право, так будет лучше… Денно и нощно оплакивает она свою утрату, отказываясь далее от самой легкой пищи.

И в самом деле, за последнее время девочка заметно осунулась, но это нисколько не повредило ее красоте, напротив, ее нежные черты стали еще прелестнее.

— Для чего так терзать свое сердце? Не тщетно ли печалиться о тех, кого нет уже в нашем мире? Подумай, ведь я остаюсь с тобой, — утешал дочь принц Хёбукё, но вот день склонился к вечеру, и он собрался уходить.

«Ах, без него станет еще тоскливее», — подумала девочка, и слезы потекли по ее щекам. Принц тоже заплакал и сказал:

— Постарайся же не падать духом. Не сегодня завтра я приеду за тобой. Не раз и не два повторил он эти слова, стараясь успокоить ее, и наконец ушел.

Расставшись с отцом, юная госпожа долго и безутешно плакала. Собственное будущее не волновало ее, она печалилась об ушедшей. «Мы никогда не расставались, я привыкла, что она рядом, и вот теперь ее нет». — Девочка была совершенно подавлена тяжестью этой мысли, столь непривычной для ее юных лет, и даже прежние забавы были забыты. Если днем еще удавалось отвлечься, то вечерами ею овладевало такое безысходное уныние, что кормилица говорила:

— Ну можно ли? Как же вы будете жить дальше?

Но все ее попытки утешить госпожу оказывались тщетными, и она лишь плакала вместе с ней.

Скоро Гэндзи прислал к ним Корэмицу.

«Я собирался навестить вас, но призван был Государем… Могу ли я оставаться спокойным, зная, что юная госпожа живет в столь жалком окружении?..»

Прислал он и служителя, дабы охранял их, ночуя в доме.

— Вот уж не ожидали! — возмутились дамы. — Даже если и не принимать их союз всерьез, такое начало не делает чести господину Тюдзё…[147]

— Если слух о том дойдет до принца Хёбукё, его гнев немедленно обратится на нас.

— Смотрите же, не проговоритесь случайно, — наставляли они девочку, но мысли ее были далеко.

Сёнагон поделилась своими сомнениями и с Корэмицу.

— Пройдет время, и, если уж уготована ей такая участь, вряд ли удастся ее избежать. Но пока несоответствие слишком велико. Господин Тюдзё изволил вести здесь весьма странные речи, немало взволновавшие меня, тем более что я не в силах уразуметь, что же истинно у него на сердце. Сегодня посетил нас господин принц и, наказав нам беречь юную госпожу, предупредил, что не потерпит ни малейшего нерадения. Я в полном отчаянии и содрогаюсь от ужаса, вспоминая, сколь безрассудно вел себя ваш господин… — сказала она, но, спохватившись: «Как бы он не подумал, будто меж ними и в самом деле что-то произошло!», предусмотрительно воздержалась от дальнейших сетований. Корэмицу тоже недоумевал: «Что же это значит?»

Вернувшись, он рассказал обо всем Гэндзи, но тот, как ни велика была его нежность к девочке, навещать ее не спешил, ибо боялся прослыть ветреником, извращенным сластолюбцем, и, лишь мечтая украдкой: «Вот перевезу ее к себе!..», посылал к ней письмо за письмом. Под вечер же, как обычно, отправил туда Корэмицу.

— Различные неотложные дела мешают моему господину навестить вас, но он надеется, что его отсутствие не будет воспринято как знак перемены намерений…

— Господин принц изволил известить нас, что приедет за госпожой не позднее чем завтра, и мы в полной растерянности. Да и можно ли было сохранить присутствие духа, ведь, что ни говори, грустно покидать эту затерянную в зарослях полыни хижину, — сообщила кормилица и почти сразу же удалилась.

Заметив, что дамы целиком поглощены шитьем и прочими приготовлениями, Корэмицу поспешил уйти.

Господин Тюдзё в то время находился в доме Левого министра. Его молодая супруга, как обычно, не выказывала особого желания беседовать с ним. Раздосадованный, он тихонько (как говорится, «перебирая осоку»[148]) перебирал струны восточного кото и нежнейшим голосом напевал: «Далёко в Хитати тружусь я на поле своем…»[149]

Когда пришел Корэмицу, Гэндзи сразу же подозвал его к себе. Услыхав же о том, что произошло, встревожился немало: «Увезти ее из дома отца мне уже не удастся, ведь не могу же я подвергать себя опасности прослыть неисправимым ветреником или даже похитителем малолетних. А потому надобно забрать ее раньше, чем за ней приедет принц, и некоторое время держать все в тайне, строго-настрого наказав ее прислужницам молчать».

— На рассвете мы отправимся туда. Карету оставь как есть и возьми с собой одного или двух телохранителей, — распорядился он, и Корэмицу вышел.

«Как же быть? По миру пойдет обо мне дурная слава, меня станут называть коварным соблазнителем. Когда бы речь шла о взрослой и разумной особе, люди, решив: «Очевидно, они заключили союз по обоюдному согласию», не стали бы осуждать меня. Но в этом случае… Если принцу откроется истина, я окажусь в весьма затруднительном положении».

Гэндзи медлил, не зная, на что решиться, но слишком досадно было упускать такой случай, и, не дожидаясь рассвета, он покинул дом министра. Молодая госпожа по обыкновению своему держалась принужденно и неприветливо.

— Я вспомнил вдруг об одном важном деле, за исполнением которого мне надлежит присмотреть самому. Поэтому я уезжаю, но скоро вернусь. — С этими словами Гэндзи удалось выскользнуть из опочивальни незамеченным.

Пробравшись в свои покои, он переоделся в носи и скоро, сопутствуемый одним Корэмицу, отправился в путь.

На их стук ворота сразу же, не подозревая ни о чем, открыли и карету тихо ввели во двор. Корэмицу, стукнув в боковую дверь, кашлянул, и Сёнагон, узнав его, вышла.

— Изволил пожаловать господин Тюдзё, — сообщает Корэмицу.

— Наша юная госпожа уже легла почивать. Почему вы так поздно? — спрашивает Сёнагон, а сама думает: «Не иначе, как возвращается от какой-нибудь из своих возлюбленных…»

— До меня дошел слух, что госпожу собираются перевозить в дом принца, вот я и решил поговорить с ней, пока она еще здесь, — объясняет Гэндзи.

— О чем? Неужели господин изволит полагать, что это дитя способно ему отвечать? — смеется Сёнагон. Но Гэндзи, не слушая ее, проходит во внутренние покои.

— Здесь у нас пожилые дамы, — растерявшись, бормочет кормилица, — они спят, совершенно не рассчитывая, что их может кто-то увидеть…

— Госпожа, наверное, еще не проснулась. Что же, я сам разбужу ее. Можно ли спать, когда так прекрасен утренний туман? — И Гэндзи входит за полог, да так быстро, что дамы и ахнуть не успевают. Девочка безмятежно спит, и Гэндзи, приподняв ее, пытается разбудить. «Наверное, это отец», — думает она, так и не проснувшись окончательно, а он, приглаживая ей волосы, говорит:

— Поедемте со мной! Я приехал от господина принца.

Взглянув на него, девочка отшатывается, вздрогнув от неожиданности: «Но ведь это же не принц!»

— Вам должно быть стыдно. Разве я хуже принца? — говорит Гэндзи и, взяв девочку на руки, выходит, провожаемый недоуменными восклицаниями Корэмицу, Сёнагон и прочих.

— Я же говорил вам, что тревожусь, не имея возможности навещать вас достаточно часто, и просил перевезти вашу юную госпожу в более приличное для нее место. Вы же, пренебрегая моими просьбами, отправляете ее к принцу, куда мне даже писать нельзя будет. Одна из вас может сопровождать ее, — обращается он к дамам.

— Поверьте, вы выбрали самое неподходящее время, — говорит взволнованная Сёнагон. — Завтра приедет господин принц, а что мы ему скажем? Подождите еще немного, и если союз ваш действительно предопределен… Ах, вы ставите нас в крайне затруднительное положение…

— Хорошо, вы можете приехать позже, — говорит Гэндзи и велит подвести карету поближе к дому.

Дамы, растерявшись, не знают, что делать, а девочка плачет от страха.

Поняв, что удержать госпожу не удастся, Сёнагон собирает сшитые вчера вечером наряды и, переодевшись сама в приличное случаю платье, садится в карету.

Дом на Второй линии недалеко. Прибыв туда еще затемно, они останавливают карету у Западного флигеля, и Гэндзи выходит сам и выносит девочку, нежно прижимая ее к груди. Сёнагон же медлит:

— Ах, я все еще словно во сне. Что мне теперь делать? — сетует она, а Гэндзи отвечает:

— Это уж как вашей душе угодно. Госпожу я перевез, а вы, если хотите, можете ехать обратно, я распоряжусь, чтобы вас отвезли.

Что тут поделаешь? Приходится и Сёнагон выйти из кареты. О, как все это неожиданно, невероятно, тревожно!

«Что подумает, что скажет господин принц? И что станется с госпожой? Какое несчастье быть покинутой всеми своими близкими!» — сокрушается Сёнагон и плачет. Однако, сообразив, что слезы теперь не к добру, заставляет себя успокоиться.

В Западном флигеле обычно никто не жил, поэтому там не было даже полога. Призвав Корэмицу, Гэндзи поручил ему повесить полог, поставить ширмы — словом, привести все в надлежащий вид. Для начала же ограничились тем, что опустили полы переносного занавеса, разложили на полу сиденья и, послав в Восточный флигель за спальными принадлежностями, легли почивать. Девочка, совсем оробев, дрожала от страха, однако громко плакать не решалась.

— Я лягу с Сёнагон, — сказала она милым детским голоском.

— Теперь вам нельзя будет спать с Сёнагон, — объяснил Гэндзи, и, тихонько всхлипывая, она послушно легла рядом с ним.

Кормилица же, совершенно измученная, не имея даже сил лечь, просидела без сна до самого рассвета. Но вот небо посветлело, и она смогла оглядеться. Стоит ли говорить о доме и его убранстве? Даже песок в саду сверкал так, будто рассыпали по земле драгоценный жемчуг. Ей стало стыдно за свой скромный наряд, но, к счастью, рядом никого не было.

В обычное время в Западном флигеле принимали случайных посетителей, здесь никто не жил, кроме немногочисленной челяди, помещавшейся за тростниковой шторой.

До некоторых из домочадцев уже дошел слух о том, что Гэндзи кого-то привез, и они шептались: «Кто же она? Вряд ли просто очередное увлечение…»

Воду для умывания и утренний рис подали в Западный флигель. Солнце стояло уже совсем высоко, когда Гэндзи поднялся.

— Вас должно стеснять отсутствие дам. Пошлите же вечером за теми, без чьих услуг вам не обойтись, — сказал Гэндзи и распорядился, чтобы из Восточного флигеля прислали девочек-служанок.

— Выберите самых юных, — приказал он, и скоро привели четырех весьма миловидных девочек.

Юная госпожа по-прежнему лежала, закутанная в платье Гэндзи, но он заставил ее подняться:

— Не сердитесь. Будь я дурным человеком, разве так бы я обращался с вами? Женщине полагается быть кроткой.

Судя по всему, он решил сразу же заняться ее воспитанием.

Сегодня девочка показалась ему еще прелестнее. Гэндзи ласково беседовал с ней, потом послал за красивыми картинками и игрушками, надеясь, что они помогут ему отыскать путь к ее детскому сердцу. В конце концов она поднялась и, подойдя к нему в своем измятом темно-сером платье, простодушно улыбнулась, от чего стала еще милее. Глядя на нее, невольно улыбнулся и Гэндзи. Скоро он удалился в Восточный флигель, а юная госпожа, выйдя из внутренних покоев, сквозь ширму стала смотреть на деревья и пруд. Поблекшие от инея цветы возле пруда были прекрасны как на картине, по саду сновали никогда ею прежде не виданные придворные Четвертого и Пятого рангов. «Да, здесь и в самом деле хорошо», — подумала она. Разглядывая ширмы, любуясь красивыми картинами, девочка быстро утешилась. Так, детское горе непродолжительно.

Несколько дней кряду Гэндзи не ездил даже во Дворец и часами беседовал со своей юной питомицей, постепенно приучая ее к себе. Он приготовил для нее многочисленные образцы — дабы совершенствовалась в каллиграфии и живописи — и как бы между прочим создал немало замечательных произведений.

Бывало, напишет на листке лиловой бумаги: «Но услышу: «долина Мусаси» — и вздыхаю тайком…» (48) — и девочка, взяв листок в руки, любуется необыкновенно изящными знаками, созданными его кистью. А он на краешке того же листка напишет совсем мелко:

И, обращаясь к девочке, просит:

— Теперь вы напишите…

— Я еще не умею, — отвечает она, поднимая на Гэндзи глаза, такая простодушная и прелестная, что невозможно не улыбнуться, на нее глядя.

— Нехорошо все время повторять: «Не умею». Я вам покажу, как надо… — говорит Гэндзи.

И юная госпожа, отвернув от него лицо, начинает писать. Пишет она совсем еще неумело и кисть держит по-детски, но, как это ни странно, даже ее неловкость умиляет его.

Застыдившись, что написала неправильно, девочка прячет написанное, но он, отобрав у нее листок, заглядывает в него:

Пишет она изящно, округлыми знаками, и почерк у нее весьма многообещающий — даром что совсем еще детский. Что-то в нем напоминает руку умершей монахини.

«Если изучит она все современные прописи,[150] то будет писать прекрасно», — думал Гэндзи, разглядывая написанное ею. Он строил домики для ее кукол и, играя с ней, забывал о своих печалях.

Между тем принц Хёбукё приехал за дочерью, и оставшиеся в доме прислужницы были в полном отчаянии, не зная, что ему отвечать. Памятуя наказ Гэндзи хранить все в тайне и следуя наставлениям Сёнагон, также строго-настрого запретившей им болтать лишнее, они в ответ на все вопросы твердили одно:

— Куда она уехала, нам неизвестно. Сёнагон увезла ее, ничего никому не сказав.

Поняв, что дальнейшие расспросы бессмысленны, принц Хёбукё сказал:

— Умершая монахиня всегда противилась моему намерению взять дочь к себе, и кормилица, особа весьма решительная, не смея отказать мне прямо, все же сочла своим долгом увезти ее. Коли узнаете что, сообщите, — просил он, повергая дам в еще большее смущение, и вскоре, обливаясь слезами, уехал.

Принц пытался выведать что-нибудь у монаха Содзу, но нигде не нашел никаких следов и лишь с нежностью и печалью вспоминал милые черты девочки. Госпожа Северных покоев тоже была раздосадована столь неожиданным поворотом событий, ибо, в последнее время позабыв о своей неприязни к бывшей сопернице, радовалась, что дитя будет полностью предоставлено ее попечениям.

Тем временем в Западном флигеле постепенно собрались все прислуживающие девочке дамы. Маленькие наперсницы и наперсники ее игр безмятежно резвились, довольные тем, что их юная госпожа так мила и прекрасна…

Лишь когда господина не бывало дома и приходилось коротать вечера в одиночестве, девочка горько плакала, с тоской вспоминая старую монахиню. А об отце она почти и не думала. С малолетства привыкшая видеться с ним крайне редко, она всей душой привязалась к новому своему покровителю. Когда Гэндзи возвращался домой, она прежде других выбегала ему навстречу, ласково беседовала с ним, уже не стыдясь и не смущаясь, когда он обнимал ее, удивительно трогательная в своей непосредственности.

«Взрослая женщина, разумная и проницательная, очень часто бывает склонна по любому поводу осложнять супружескую жизнь до крайности. Мужчина должен быть всегда настороже, как бы не заметила она какой перемены в его чувствах, да и она постоянно чем-то раздражена или обижена. Что хорошего в таком союзе? В лице же этой милой девочки я имею пока лишь прекрасную игрушку. Будь она моей дочерью, меж нами невозможна была бы подобная близость. Право, кто еще может похвалиться столь удивительной питомицей?» — так скорее всего думал Гэндзи.

|

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |