"День «N». Неправда Виктора Суворова" - читать интересную книгу автора (Бугаев Андрей)

Глава 1 Катастрофа

К началу войны командование Вермахта сосредоточило у наших границ в одном стратегическом эшелоне восемь немецких армий и четыре танковые группы; две финские, две румынские армии и венгерский корпус.

В финском Заполярье, нацеленная на Мурманск и Кандалакшу, разворачивалась германская армейская группа «Норвегия». В ее составе немецких: пехотная дивизия — 1 и горнострелковых — 3, финских: пехотных дивизий — 2. Прикрытие — 5-й воздушный флот Люфте.

Для действий вдоль северного берега Ладожского озера с перспективой угрозы Петрозаводску сосредотачивалась финская Карельская армия в составе одной немецкой пехотной дивизии и финских: шести пехотных дивизий, двух пехотных и одной кавалерийской бригад. Северо-западнее Выборга — финская Юго-Восточная армия в составе восьми финских пехотных дивизий. Воздушное обеспечение осуществлялось финскими ВВС.

В северной части Восточной Пруссии в полосе от Мемеля (Клайпеда) до Голдапа была развернута группа армий «Север», которой по плану «Барбаросса» предстояло пробиться через Прибалтику к Ленинграду. В ее составе 16-я и 18-я полевые армии, 4-я танковая группа, 1-й воздушный флот. Немецких дивизий: пехотных — 20, танковых — 3, моторизованных — 3, охранных — 3.

Для основного стратегического направления в восточной Польше и в районе Сувалкского выступа в полосе от Голдапа до польской Влодавы сосредотачивалась самая мощная группа армий «Центр» в составе 4-й и 9-й полевых армий, 2-й и 3-й танковых групп, 2-го воздушного флота. Немецких дивизий: пехотных — 31, танковых — 9, моторизованных — 6, кавалерийская — 1, охранных — 3, моторизованных бригад — 2. Задача — окружение и разгром в районе между Минском и Белостоком основных сил Западного Особого военного округа с последующим наступлением на Смоленск и далее на Москву.

И, наконец, в полосе от Влодавы до румынской Сулины были развернуты основные силы группы армий «Юг» в составе немецких 6-й, 11-й и 17-й полевых армий, 1-й танковой группы, румынских 3-й и 4-й армий и венгерского корпуса. Воздушное обеспечение возлагалось на 4-й воздушный флот Люфтваффе и румынские ВВС. Немецких дивизий: пехотных — 26, танковых — 5, горнострелковых — 2, легких пехотных — 4, моторизованных — 4, охранных — 3; румынских: пехотных дивизий — 13, бригад пехотных — 2, горнострелковых — 3, кавалерийских — 3, моторизованная — 1; венгерских бригад: пехотная — 1, кавалерийская — 1, моторизованных — 2. Задача ударной группировки (17-я армия, 1-я танковая группа) — прорыв из района Хелма к Киеву, задача правого крыла (румынских сил, цементируемых 11-й полевой армией Вермахта) — прикрыть румынскую территорию с последующим давлением на Каменец и Могилев, а при необходимости прорывом нашей обороны на Пруте и продвижением в общем направлении на Винницу поддержать наступление 1-й танковой группы.

Кроме того, в резерве главного командования сухопутных войск находилось немецких дивизий: пехотных — 21, танковых — 2, механизированная — 1.

Немецкому и румынскому флотам отводилась второстепенная роль. Предполагалось уничтожить ВМФ СССР, захватив его базы с суши.

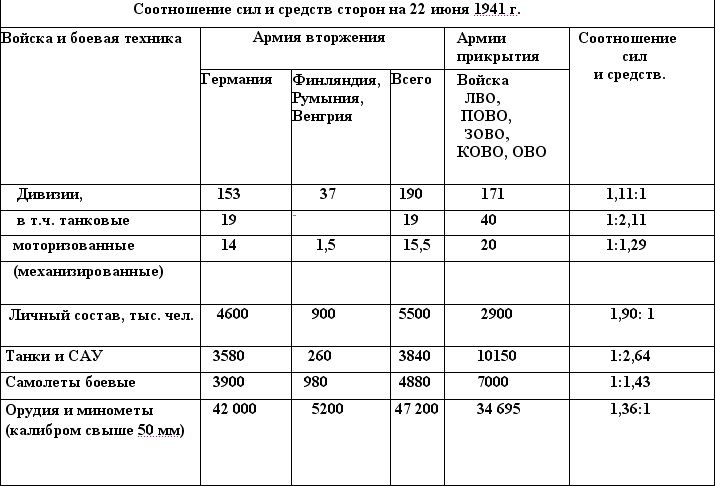

Указанная группировка вторжения включала в себя основные силы Германии и союзников. В ее соединениях насчитывалось 5,5 млн. личного состава, более 3500 танков и штурмовых орудий (из них 2800 средних, остальные легкие), около 47-200 орудий и минометов (без 50-мм минометов), более 4900 боевых самолетов (из них более 3900 — немецкие (60 % боевых самолетов германской авиации) и около 1000 румынских, финских, венгерских)[1].

Группировке врага противостояли части и соединения Красной Армии, объединенные в 5 военных округов (Первый стратегический эшелон).

Войска Ленинградского Особого военного округа: 14-я армия, развернутая на рубеже от Петсамо (Печенга) до Ухты; южнее — 7-я армия; и, наконец, прикрывающая Карельский перешеек и подступы к Ленинграду 23-я армия; 1-й и 10-й мехкорпуса. В их составе дивизий: стрелковых — 15, танковых — 4, моторизованных — 2, авиационных — 8; стрелковая бригада — 1.

Войска Прибалтийского Особого военного округа: 8-я армия с приданным 12-м мехкорпусом и 11-я армия с приданным 3-м мехкорпусом, прикрывающие границу с Восточной Пруссией и часть Балтийского побережья; 27-я армия, расквартированная в районе между Валгой и Островом, оставалась в резерве. В составе войск округа дивизий: стрелковых — 19, танковых — 4, моторизованных — 2, авиационных — 5; стрелковая бригада — 1.

Войска Западного Особого военного округа: 3-я и 10-я армии с приданными 11-м, 6-м и 13-м мехкорпусами, сосредоточенные в Белостокском выступе; 4-я армия с приданным 14-м мехкорпусом, прикрывающая Кобрин и Брест; и 13-я армия с 17-м и 20-м мехкорпусами, остающаяся в резерве в районе Минска. В составе войск округа дивизий: стрелковых — 24, танковых — 12, моторизированных — 6, кавалерийских — 2, авиационных — 6.

Войска Киевского Особого военного округа: 5-я, 6-я, 26-я, 12-я армии с приданными 22-м, 15-м, 4-м, 8-м, 16-м мехкорпусами и имеющимися в резерве расквартированными в районе Бердичев — Новоград-Волынский — Проскуров 9-м, 19-м и 24-м мехкорпусами, прикрывали участок границы от Влодавы до Липкан. В их составе дивизий: стрелковых—32, танковых — 16, моторизованных—8, кавалерийских — 2, авиационных — 10.

Одесский военный округ: 9-я армия; 2-й и 18-й мехкорпуса, прикрывающие Измаил и молдавскую границу. В их составе дивизий: стрелковых — 13, танковых — 4, моторизованных — 2, кавалерийских — 3, авиационных — 3.

Кроме того, по Днепру от Кременчуга до Орши и по Западной Двине от Витебска до Дриссы разворачивались армии Второго стратегического эшелона: 22-я, 20-я, 21-я, 16-я и 19-я.

Черноморский и Краснознаменный Балтийский флоты были настолько сильны, что, как представлялось, вполне могли выполнять самостоятельные тактические операции. Северный флот был в состоянии побороться с противником на ставшими вскоре столь важными морскими полярными коммуникациями.

Сведения о численности войск в приграничных округах советской историографией попросту замалчиваются. Если опираться на данные фундаментальных изданий, то более-менее определенно можно говорить лишь о количестве образцов новой техники. Так, современных танков на 22 июня было 1475 («КВ» — 508, «Т-34» — 967)[2]. Правда, указывается, что «в войсках имелось значительное количество танков старых типов («БТ-5», «БТ-7», «Т-26» и др.), которые намечалось с течением времени снять с вооружения. Но многие и(!) из этих танков были неисправными. В целом по вооруженным силам СССР на 15 июня 1941 г. из танков старых типов нуждалось в капитальном ремонте и восстановлении 29 процентов, в среднем ремонте — 44 процента. Учитывая медленное освоение промышленностью новых танков, военные округа намечали отремонтировать танки старых образцов. С этой целью они дали промышленности заявки на запасные части. Но промышленные наркоматы приняли только 31 процент поступивших заявок, фактически предоставив к 1 июня 1941 г. только 11 процентов потребного количества запасных частей»[3].

Эта длинная цитата заслуживает внимания. Родилась она в начале шестидесятых, когда «ранний» Хрущев, громя сталинизм, шел напролом и искренне верил, что можно сказать народу хотя бы малую часть правды, и это будет работать на социализм. Но даже он и даже тогда не счел нужным разъяснить, сколько это — «значительное количество». И все как-то скрылось за нагромождением процентов. И вскользь, исподволь давалось лишь понять, что из-за безнадежной неисправности и непригодности подавляющего большинства из них принимать в расчет эти устаревшие танки просто не следует. Да и сам Хрущев, не способный принять «оттепель», менялся на глазах. И в выпущенной в последние месяцы его правления двухтомной «Истории Киева» говорится уже о более чем 9 тыс. танках в армии вторжения[4]. В последующих изданиях уже ничего не разъясняется. В лучшем случае авторы ссылаются на ограниченный моторесурс[5].

Но дело в том, что на самом деле советских танков было не просто больше, и даже не просто значительно больше. Всего в 20 мехкорпусах приграничных округов насчитывалось к началу войны 10 150 танков[6] (из них половина — танки «БТ» различных модификаций)[7]. К вопросу об их боевых качествах мы еще вернемся.

Данные о численном составе нашей авиации еще более расплывчаты. Вновь указано число лишь самолетов новых марок («Як-1», «ЛаГГ-З», «Ил-2», «Пе-2» и др.) — 1540 и «значительное количество машин устаревших конструкций»[8]. Но «хрущевские» историографы, тяготеющие к выявлению соотношений, утверждают следующее: «Готовность ВВС к войне была недостаточной, хотя наши новые самолеты имели ряд преимуществ перед немецкими. Но этих самолетов было мало, примерно 22 процента от общего числа наличных самолетов в авиации приграничных округов. Истребители преобладали, составляя около 64 процентов боевых машин»[9]. Произведя несложный подсчет, имеем ровно 7000 боевых самолетов в приграничных округах, из них 4480 истребителей. Указанные цифры явно не представляются завышенными.

Орудий и минометов было 34 695 (без 50-мм минометов)[10].

В пяти приграничных округах насчитывалось до 2,9 млн. человек личного состава[11].

Для наглядности сведем представленные выше данные в таблицу.

|

Согласитесь, несколько иначе воспринимаются следующие строки: «Сравнение боевого состава вооруженных сил Германии и ее восточноевропейских союзников, подготовленных для нападения на Советский Союз, и войск советских западных приграничных округов и флотов показывает, что агрессоры создали почти двойное общее численное превосходство в людях и значительное в артиллерии. Советские же войска имели

Но вполне определенно можно сказать, что армии прикрытия, уступая противнику по количеству личного состава,

Вот только почему-то большинство современников, настроенных враждебно, нейтрально и даже симпатизирующих СССР, предсказывали с началом военных действий скорый разгром Красной Армии. И поначалу, казалось, их пророчества недалеки от истины...

Приграничное сражение развивалось стремительно в крайне неблагоприятных для нас условиях. Уже на второй-третий день войны четко вырисовался замысел противника - изолировать и окружить в районе западнее Минска большую часть войск Западного фронта[13]. Эта задача возлагалась на группу армий «Центр».

Левый ее фланг своими действиями по захвату Прибалтики обеспечивала группа армий «Север». Правый -прогрызавшая себе дорогу к Ровно группа армий «Юг».

Результаты первых дней боев превзошли все ожидания. Немецкие танковые группы, ударная сила вермахта, воевали смело и решительно. Танковые командиры, вырвавшись на оперативный простор, не опасались отрываться от пехоты и обходить узлы сопротивления, что обеспечивало максимальный темп наступления. Это оказалось решающим.

Во многом успех противника обуславливался действиями его воздушных сил. Уже к полудню 22 июня советская авиация потеряла 1200 боевых машин, из них свыше 800 на аэродромах. Более половины всех потерь приходилось на Западный фронт - 528 самолетов на земле и 210 в воздухе. Авиация Юго-Западного фронта потеряла в первый день войны 277 машин[14]. Нельзя не отметить мужество советских летчиков, сумевших в воздушных боях сбить к концу дня до 200 самолетов противника[15]. И все же Люфтваффе удалось прочно и надолго завоевать

В Прибалтике события развивались следующим образом. 4-я танковая группа, с ходу преодолев сопротивление правого фланга 11-й армии Северо-Западного фронта[16], уже к концу первого дня войны продвинулась на 30-40 км в глубь советской территории и передовыми соединениями вышла на рубеж реки Дубисе в 35 км северо-западнее Каунаса. На следующий день продвигавшимися южнее соединениями 16-й полевой армии город был взят. От границы на север, тесня сохранившую боеспособность 8-ю армию, медленно наступала 18-я полевая немецкая армия. Ее 291-я пехотная дивизия, продвигаясь вдоль побережья, уже 22 июня вышла к Лиепае, но, встретив ожесточенное сопротивление, вынуждена была остановиться, блокировав город.

23 июня согласно директиве № 3 народного комиссара обороны[17] командование фронта предприняло контрудар, к которому сумело привлечь 12-й мехкорпус и одну дивизию 3-го мехкорпуса. Вообще следует отметить, что при столь глубоких прорывах танковых группировок противника в первый же день войны в бой были втянуты и некоторые дивизии расположенных во втором эшелоне мехкорпусов. Вывести, их из боя для последующей перегруппировки и контрудара под непрерывными налетами вражеской авиации было невозможно. Тем не менее почти трое суток советские танкисты вели ожесточенные бои, сдерживая противника, и лишь потеря материальной части заставила их выйти из боя. 25 июня немцам удалось занять Телыияй, 26-го - Шяуляй, 27-го пала Лиепая, и в тот же день 291 -я пехотная дивизия вермахта ворвалась в Вентспилс. К 29 июня передовые части немцев были уже под Ригой. После разгрома 11-й советской армии и поражения 3-го мехкорпуса между флангами Северо-Западного и Западного фронтов образовался внушительный разрыв, закрыть который было нечем. 56-й моторизованный корпус 4-й танковой группы продвигался вперед, почти не встречая сопротивления, и уже 26 июня занял Даугавпилс и форсировал Северную Двину. Удалось захватить плацдарм на восточном берегу реки в районе Крустпилса и 41-му моторизованному корпусу, наступавшему северо-западнее. Здесь немцы были на короткое время остановлены подошедшими соединениями 27-й армии и контратаками подтягивающегося 21-го мехкорпуса. Не потеряла окончательно боеспособности и отошедшая к Риге 8-я армия. И все же прочную оборону организовать не удалось. Уже в начале июля столица Латвии пала, и немцы продолжили успешное наступление в Эстонии и на Псковско-Островском направлении. Наибольшего успеха сумели добиться войска группы армий «Центр». Моторизованные корпуса 3-й танковой группы буквально растрепали левофланговые дивизии 11-й армии. Уже 24 июня был взят Вильнюс, 25-го — Молодечно, 26-го передовые части 39-го моторизованного корпуса ворвались на окраину Минска. Здесь они встретили сопротивление выдвинувшихся соединений 13-й армии, до 28 июня успешно отражавшей танковые атаки.

Понимал ли генерал Павлов, что уже на второй день войны основные силы вверенного ему Западного фронта оказались по существу в полуокружении? Если и понимал, мог ли предпринять что-либо иное, чем контрудар против сувалкской группировки немцев? Вряд ли.

Доложил о создавшемся положении в Ставку[18] Б.М. Шапошников[19] и попросил разрешения на отвод войск из Белостокского выступа на линию старых укрепленных районов. Такое разрешение было получено, но к этому времени пути отхода были практически перехвачены немцами в районе Минска. Для намеченного же директивой № 3 контрудара предполагалось привлечь 6-й механизированный и 6-й кавалерийский корпуса 10-й армии и 11-й мехкорпус 3-й армии. Однако части 6-го кавкорпуса при выдвижении к рубежу развертывания подверглись массированным ударам с воздуха и понесли катастрофические потери. С 3-й армией, втянувшейся уже в бои на широком фронте, связь установить не удалось. Таким образом, в распоряжении заместителя командующего фронтом генерала И.В. Болдина, на которого было возложено общее руководство наступательными действиями, оказался лишь 6-й мехкорпус. И здесь советские танкисты, выдвинувшись под непрерывными бомбежками из района Белостока, сумели нанести южнее оставленного 23 июня Гродно сильный удар. И здесь очень скоро уничтожены были почти все наши танки, и соединения 3-й армии вынуждены были отступить на юго-восток и восток в сторону Налибокской пущи, на Новогрудок. Отступить в обозначившийся к тому времени огромный котел.

Не лучше обстановка складывалась и на левом крыле Западного фронта. Рассеченная ударом 2-й танковой группы 4-я армия отходила вдоль Припяти на Пинск и Слуцк. Оказавшийся в глубоком тылу героический гарнизон Брестской цитадели отбил взятые с налета форты и готовился к смертельной схватке. Контрудар 14-го мехкорпуса даже не задержал продвижение противника. Уже к вечеру 22 июня немцы ворвались в Кобрин. 23 июня пала Береза, 26-го — Слуцк, 27-го — Барановичи и, наконец, 28 июня отклонившийся юго-восточнее 24-й моторизованный корпус 2-й танковой группы занял Бобруйск. В тот же день немцы овладели столицей Белоруссии, а на следующий день восточнее Минска замкнули кольцо окружения вокруг большинства дивизий 10-й и 3-й армий и части сил 13-й армии. Разрозненное сопротивление советских частей в районе Новогрудка продолжалось до 8 июля.

Совершенно по-иному развивались события в полосе Юго-Западного фронта[20]. И здесь моторизованным корпусам 1-й танковой группы удалось прорваться на стыке 5-й и 6-й советских армий. 23 июня был взят Новоград-Волынский, 25-го Дубно и Луцк. Но командованию фронта и представителю высшего командования Г. К. Жукову удалось стянуть для контрудара полностью или частично шесть мехкорпусов фронта (4-й, 8-й, 9-й, 15-й, 19-й и 22-й). В район боев подошли также три стрелковых корпуса (31-й, 36-й и 37-й). Удар по левому флангу 1 -й танковой группы со стороны Луцка наносили 9-й и 19-й мехкорпуса, по правому — из района Броды на Берестечко 15-й, 8-й механизированные корпуса и танковая дивизия 4-го мехкорпуса.

8-му, 9-му и 19-му мехкорпусам для выхода на рубежи развертывания пришлось преодолеть под воздействием немецкой авиации от 200 до 400 км, что предопределило известную несогласованность и разновременность ударов. Тем не менее с 23 по 30 июня в районе Луцк - Радехов — Броды — Ровно развернулись ожесточенные танковые бои. И шли они с переменным успехом. Так, подвижная группа 8-го мехкорпуса сумела даже выбить противника из Дубно. В этих боях советские мехкорпуса понесли тяжелые потери, но и немцы оставили немало разбитых и сожженных машин. Лишь 28 июня соединениям 3-го моторизованного корпуса удалось ворваться в Ровно[21]. В тот же день 6-я полевая армия вермахта овладела Ковелем, однако дальнейшее ее продвижение было остановлено соединениями 5-й советской армии[22]. Успешно действовали и стрелковые соединения Юго-Западного фронта. В районе Равы-Русской части 41-й стрелковой дивизии контратаковали противника и 23 июня, отбросив фашистов за государственную границу, продвинулись до 3 км в глубину польской территории. Под Перемышлем немцы встретили особо упорное сопротивление. Город был взят с ходу частями 17-й полевой армии, но к вечеру отбит и удерживался частями 99-й стрелковой дивизии до 27 июня[23]. В результате лишь к 29 июня немцы смогли выйти на ближние подступы к Львову Все же в результате тяжелых оборонительных боев соединения фронта понесли тяжелейшие потери и оказались обескровлены. Мехкорпуса потеряли большую часть танков, а вместе с ними и способность к активным действиям. Ударную же силу группы армий «Юг» 1-ю танковую группу разгромить, конечно же, не удалось.

Можно по-разному относиться к итогам первой недели боев. Я знаю людей, которые искренне считали и считают, что уже тогда исход борьбы был предрешен. Знаю и других, чье мнение диаметрально противоположно: Советский Союз спасли от краха союзники, оттянувшие на себя часть сил вермахта. Сколько людей, столько и мнений.

И тогда, в начале июля, растерянные военные, державшие откатывающийся от границы фронт, и растерянные граждане огромной страны в глубоком тылу всё ждали, что же скажет о нагрянувшей войне Сталин. А он... молчал. Впервые за долгие годы вождь был поставлен в ситуацию, когда

Дело даже не в том, что за семь дней боев были потеряны Литва, большая часть Белоруссии, Латвии и немалая часть Западной Украины - мобилизационные ресурсы оставались еще огромными. Просто как-то уж очень легко немцам все удавалось, и грозные, казалось, мехкорпуса выходили из боя командами безмашинных экипажей, и авиационный парк таял на глазах, и армейские склады в лучшем случае были взорваны, а в худшем достались противнику нетронутыми, и поговаривали уже о сотнях тысяч пленных... А главное, очевидным казалось, что немцы перегруппируются, покончат с агонизирующими дивизиями Западного фронта и пойдут дальше. И кто их встретит? Кто прикроет мобилизацию и развертывание вновь прибывающих войск? И где гарантия, что этим новым частям и соединениям удастся больше, чем армии прикрытия?

И он молчал...

Как такое могло произойти? Почему годами укрепляемые Вооруженные силы, оснащенные, казалось, всем необходимым, оказались неспособными дать отпор агрессору в первые месяцы войны? Отчего кадровая армия, ради которой приходилось жертвовать столь многим, была «разметана в несколько недель»?[24]

Товарищ Сталин не любил подобных вопросов, да никому и не приходило в голову их задавать, во всяком случае, вслух.

Помню школьный учебник историй первых послевоенных лет, найденный в детстве среди старых нот. Растерзанный, растрепанный по странице. Помню раздел о причинах победы. На первом месте, разумеется, то, что руководил всем и вся он. Генералиссимус. Уже потом дежурные слова о партии и преимуществах социализма. Неужели не думалось никому, что если это - причины нашей победы, то ими же следует объяснить и разгром армий прикрытия?

Последователи его не могли, конечно, сказать о начале войны словами Солженицына: «...правительство, излюбленное Родиной, сделало все, что могло, для проигрыша войны: уничтожило линии укреплений, подставило авиацию под разгром, разобрало танки и артиллерию, лишило толковых генералов и запретило армиям сопротивляться»[25].

При Хрущеве[26] как-то вяло валили все на Сталина, будто тот был сам по себе, а не главный и единственный

Впрочем, и при Брежневе, и позднее ответы на подобные вопросы как-то не находились, и тема оставалась открытой. И вокруг всех этих мелочных недоговоренностей и въевшейся в мозг привычке ко лжи вдруг начали появляться новые «теории». Якобы агрессором-то являлся Советский Союз, а Гитлер - едва ли не решившаяся на безнадежную защиту жертва, якобы война вовсе и не была

Я не знаком с В. Суворовым и могу судить об этом человеке лишь по изданным им книгам. Меня, конечно, настораживают некоторые детали его биографии, да и плохо скрытая, рвущаяся наружу симпатия к Сталину, к «сильному» человеку, стоящему над толпой и манипулирующему «слабыми» людьми, будто фишками на расчерченном поле, явное презрение к самой идеи демократии не могут мне импонировать, но главное не в этом.

В нашей истории, и древнейшей, когда князья ради власти резали друг друга рука об руку то с половцами, то с татарами, и новой, когда кучка людей, возомнивших себя земными богами, обрекла страну и народ на страшные лишения и потери, случалось немало мерзостей. Но были и светлые страницы. И одна из таких — Великая Победа. В Великой

Эмоциями мало что докажешь, да это и ни к чему. А вот поговорить о «доказательствах», которые приводит в своих работах В. Суворов, можно, даже необходимо. Поговорить беспристрастно и по возможности объективно. Надо отдать ему должное, Сталину. Он быстро сумел оправиться, и когда дело пошло о его собственной судьбе, куда только девались показные неторопливость и благодушие. Но не он вытянул войну, и даже не его чудовищный организационно-репрессивный аппарат.

Народ, осознавший, что речь идет не о территориальных потерях и даже не о национальном унижении, а о самом

И я убежден, самую страшную войну в истории человечества нам удалось выиграть во многом потому, что была она войной

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |