"La locura de Dios" - читать интересную книгу автора (Aguilera Juan Miguel)

3

«La ciudad no había menester de sol ni de luna que la iluminasen… sus puertas no se cerrarán de día, pues noche allí no habrá…»

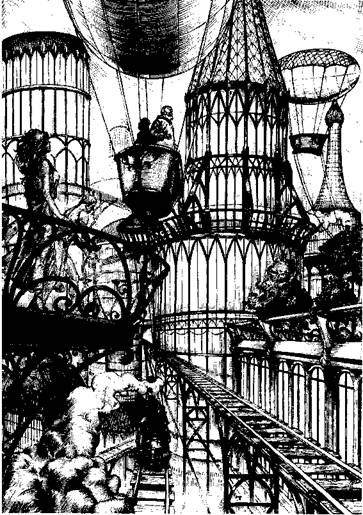

Esto era lo que afirmaba el Apocalipsis y esto era lo que yo estaba viendo en esos momentos. Mientras el atardecer teñía de rojo las fachadas de cristal de los edificios, presencié cómo diminutas luces aparecían por doquier, iluminando las calles y convirtiendo los edificios en impresionantes torres de luz, como joyas de fuego que se elevaran hacia el cielo.

Habíamos salido al exterior y caminábamos por uno de los estrechos puentes que unía los edificios entre sí. Me quedé inmóvil cuando los globos de cristal que adornaban el puente se iluminaron mágicamente, uno tras otro, con una viva luz amarillenta.

Entonces me detuve fascinado, señalando a Neléis una nueva maravilla.

Era un hombre con un arnés de cuero rodeándole el pecho. Este arnés le unía, mediante unas cuerdas, a un enorme balón de unas diez varas de diámetro. El hombre volaba como un ángel colgado de aquel balón. Otra cuerda que salía de su arnés le unía al suelo varios piso más abajo, donde un segundo hombre manejaba un torno que le daba o quitaba cuerda, haciéndole subir y bajar.

Este fue sólo el primero de aquellos

– Limpiacristales -me explicó Neléis con indiferencia.

|

Recorrimos el puente hasta una plataforma circular rodeada de una barandilla metálica que simulaba una enredadera, con hojas de parra y delgados zarcillos, colgando de ella. Junto a la plataforma, en una especie de embarcadero, esperaba uno de aquellos balones flotantes, pero éste era mucho mayor que los que sujetaban a los limpiacristales; era tan grande como la

Neléis subió a esta barca y me hizo un gesto invitándome a que hiciera lo mismo.

Yo contemplé inseguro el enorme balón flotante.

– No hay otra forma de ir hasta donde tus amigos nos esperan -me dijo la mujer.

– Sólo las brujas y brujos tienen el poder de volar -repliqué.

– No hay nada mágico en este artilugio. Tan sólo el sabio aprovechamiento de una característica que nos da la naturaleza; los gases más ligeros ascienden, al igual que las burbujas de aire buscan la superficie del agua. Si encerramos una gran cantidad de un gas realmente ligero -la mujer señaló el balón-, podremos aprovechar su fuerza ascensorial para sujetarnos en el aire.

Subí a la barcaza, no muy seguro. Inmediatamente el vehículo se puso en marcha con una suave sacudida. Nos apartamos del embarcadero, y empezamos a deslizamos por una de las amplias avenidas de aquella fantástica ciudad.

El vehículo volador se dirigió en línea recta hacia uno de los puentes que saltaban de un edificio a otro. Durante un instante tuve por seguro que íbamos a chocar contra él y, asustado, alcé los brazos para protegerme la cara. Pero noté un tirón, y el vehículo descendió suavemente para así pasar por debajo del puente.

Sujetándome con ambas manos a la barandilla de la barcaza, me incliné para mirar hacia abajo. Entonces, mientras luchaba contra el vértigo de aquella visión, descubrí qué era lo que impulsaba aquel enorme balón. Mucho más abajo, un carruaje de metal semejante al que los almogávares habían encontrado en el desierto, se movía por uno de aquellos caminos de hierro y tiraba de unas sogas que arrastraban tras de sí el balón y la barcaza en la que viajábamos.

Todo el espacio entre los edificios estaba entrecruzado por infinidad de aquellas

Pero había algo que no encajaba en todo aquel razonamiento, y era el importante detalle de que no había nada que tirase del carro de hierro. Ni caballos, ni bueyes, ni acémilas; el carro parecía moverse por sí mismo.

Acudieron a mi mente las palabras del franciscano inglés Roger Bacon, al que no había tenido la fortuna de conocer personalmente, pero había leído con deleite sus múltiples escritos cargados de sabiduría e imaginación; especialmente su

Le hablé de Bacon a Neléis, y me dijo que no sabía nada de él, pero que algunos de los exploradores de Apeiron se habían adentrado muy lejos en el

Mareado, me aparté del borde de la barcaza y le pregunté a Neléis cómo era posible que el carro de hierro que tiraba de nosotros avanzara sin que nada lo arrastrase.

La sorprendente respuesta de ella fue que se arrastraba a sí mismo, gracias a la poderosa fuerza que impulsaba toda actividad en Apeiron:

En un manuscrito leído por mí hacía muchos años, llamado las

Apeiron me recordaba poderosamente otra ciudad maravillosa que yo conocía bien: Venecia. Pero una Venecia del aire en lugar de una Venecia del agua. Las calles de Apeiron eran semejantes a los

En ocasiones, dos de aquellos vehículos flotantes se acercaban tanto al cruzarse que parecía inminente un choque en el aire, pero sus pilotos utilizaban unos sifones, que arrojaban aire a presión, para apartar los balones entre sí.

La barcaza siguió su camino, y ambos permanecimos en silencio, hasta que alcanzó una plataforma en cuyo muelle atracó. Joanot, Sausi Crisanislao nos esperaban en ella y salieron a mi encuentro. El joven caballero se interesó por mi estado de salud, y al responderle yo que me encontraba perfectamente, preguntó si había sido curado por los médicos de aquella ciudad maravillosa.

Le tranquilicé nuevamente sobre mi salud, y Joanot contempló durante un momento mi ridículo atuendo con una sonrisa en los labios, pero no hizo ningún comentario. Después saludó en griego a Neléis, y acto seguido me arrastró hasta el borde de la plataforma, que estaba situada sobre una de las puertas que se abría en la muralla de la ciudad.

«Midió su muro, que tenía ciento cuarenta y cuatro codos, medida humana, que era la del ángel…»

Eso era lo que afirmaba san Juan, y aunque yo no disponía de una caña dorada para confirmarlo, estaba seguro de que aquel muro tenía una altura impresionante.

Pero siempre me había preguntado por qué la ciudad de Dios necesitaba tener un muro de aquella altura si al final del Apocalipsis, en el momento en el que aparecía la ciudad, todo enemigo y todo Mal habían desaparecido para siempre y sólo quedaban los justos. ¿Contra qué serviría de defensa aquel enorme muro del que hablaba San Juan?

¿Contra quién serviría de defensa el muro, no menos impresionante, de Apeiron? ¿Contra los gog? ¿Contra el propio Satanás?

Los trescientos almogávares cruzaban entonces, en perfecta formación, bajo el gran arco dorado que era la puerta de la ciudad. Eran guiados por jinetes ataviados con brillantes armaduras rojas que supuse que formarían parte de la guardia de la ciudad.

– ¿Desde cuándo hablas griego? -le pregunté a Joanot.

– Mi padre era un hombre instruido, a diferencia mía; y leía habitualmente a los clásicos -respondió sin apartar la vista de los almogávares que iban entrando-; me obligó a aprender la lengua griega, pero al principio me costó entender el acento de esta gente… -Y añadió al cabo de un rato-: Hemos vencido, Ramón, ¿no es cierto?

– Eso parece -respondí.

– Ha sido un largo y duro camino hasta aquí -dijo-, pero hemos alcanzado la meta que Roger de Flor nos marcó. Cuando te vi caer, junto al carro de hierro, cuando apareció ese dragón en el cielo, temí por tu vida, anciano. Temí de verdad por tu vida; por eso te acompañé personalmente hasta aquí; viajé en el estómago de aquel dragón sólo para seguir a tu lado. Pensé que ibas a morir sin terminar esta aventura. Y eso no puede ser; no me harías eso, ¿verdad anciano? ¿Qué haría yo aquí sin ti? ¿Qué haríamos ninguno de nosotros? Yo apenas chapurreo unas pocas palabras de griego, y tengo que admitir que no entiendo casi nada de lo que veo a mi alrededor. Porque ésta es la ciudad del Preste Juan, ¿verdad?

Hice un gesto de abatimiento. Podía comprender el estado de ánimo de Joanot, pero mi propio ánimo no andaba mucho mejor. Aquello nos superaba a todos por igual; al guerrero y al científico, y nos igualaba en ignorancia y en la capacidad de asombro que todas aquellas maravillas que nos rodeaban podían provocarnos. ¿Cómo decirle a Joanot de Curial que yo mismo me sentía asustado y desorientado por todo aquello?

– Creo que éste es el final de nuestro camino. La ciudad que andábamos buscando, aunque sus habitantes, sin duda, no han oído hablar nunca del Preste Juan. Ellos llaman Apeiron a su ciudad, y creen ser descendientes de una secta de filósofos materialistas griegos, que huyeron de la isla de Samos hace más de mil quinientos años.

Joanot me miró confuso durante un instante. Luego dijo:

– En realidad no me importa demasiado cómo diablos llaman ellos a su ciudad. Tan sólo me importa si tiene oro y poder, tal y como afirma la leyenda, y a la vista está que deben poseer ambas cosas.

Neléis se acercó a nosotros y nos indicó que los almogávares ya estaban en el interior de la ciudad.

– ¿Queréis acompañarme? -dijo-; os conduciré hasta ellos.

Descendimos por unas escaleras metálicas, que se enroscaban sobre sí mismas como la concha de un caracol, hasta una plataforma inferior, y de nuevo allí pudimos ser testigos de la magia de Apeiron. La plataforma estaba sujeta por unos cables, y éstos se tensaban contra unas enormes poleas; con un suave chirrido las poleas giraron y la plataforma fue descendiendo lentamente hasta llegar al nivel del suelo.

Los rudos almogávares formaban un apretado grupo bajo las enormes hojas dobles de la puerta de la ciudad. Ariscos y desconfiados se protegían las espaldas unos a otros mientras sus manos no se apartaban mucho de la empuñadura de sus espadas. Estaban aterrorizados por todo lo que les rodeaba, y yo no podía reprochárselo.

– ¡Adalid! -era Ricard, que había detectado la presencia de Joanot y salía a su paso para devolverle el mando de la tropa.

Mientras los dos guerreros hablaban, me acerqué a mi viejo carromato, y saludé a mis acémilas palmeando con cariño el cuello de los animales.

Ibn-Abdalá descendió entonces del carro.

– Me alegra verte con tan buen aspecto, Ramón -dijo el sarraceno entrecerrando sus ojos-. Es milagroso. Cuando te vi partir no pensé que te recuperarías de una forma tan rápida. -Y repitió-:… Es verdaderamente milagroso.

– Todo lo que nos rodea en esta ciudad maravillosa parece producto de un milagro -dije lleno de alegría. Pero la expresión de Ibn-Abdalá hizo que la sonrisa se helase en mis labios-. ¿Sucede algo, amigo?

– Lo que nos rodea puede ser obra de Dios, pero también puede ser obra de Satán -replicó el sarraceno con una mirada huidiza.

Sin comprender completamente al

– Hemos caminado hasta aquí conducidos por esos hombres -Ricard señaló a los guerreros de rojo-; y a cada paso que dimos temimos caer en una emboscada. Y ahora esto -el almogávar hizo un amplio gesto con sus manos-. ¿Qué clase de lugar es éste, Adalid?

– Esto es la respuesta a nuestras oraciones -le dijo Joanot a Ricard-. Acabáis de atravesar las puertas de la gloria y de la riqueza, tal y como Roger nos prometió.

La gente había ido congregándose en los balcones y plataformas que daban a aquella puerta. Una pequeña multitud de apeironitas nos observaba ahora con una especie de fría curiosidad. Ni vítores ni aplausos; aquello no se parecía mucho a una entrada triunfal. Probablemente los almogávares tampoco la deseaban, pues todos parecían agotados tras la larga marcha, y la tensión vivida durante las últimas semanas.

Joanot, que entendía perfectamente el ánimo de sus hombres, se acercó a Neléis y le dijo con su torpe griego:

– Mis hombres necesitan descanso.

– Por supuesto -dijo la consejera-. Os estamos preparando unas habitaciones en un barrio de la zona este de la ciudad.

– Sea donde sea -dijo Joanot-, deberemos permanecer juntos.

Neléis dudó durante un instante antes de decir:

– No lo habíamos previsto así, pero si ése es vuestro deseo, creo que no tendremos muchas dificultades para encontrar un local lo suficientemente grande…

– No debes preocuparte por eso -dijo Joanot señalando con su dedo por encima del hombro de la mujer-; acamparemos ahí mismo.

Neléis se volvió, y vio lo que Joanot le señalaba. Yo también miré hacia allí, y reí divertido por la expresión de azoramiento de la mujer.

Lo que Joanot señalaba era una amplia plataforma que se elevaba un par de pisos por encima del nivel del suelo. Estaba rodeada por una baranda dorada y cubierta por una tupida y cuidada hierba de la que sobresalían plantas con flores y árboles frutales.

– Eso no va a ser posible -empezó la mujer bastante contrariada por la petición de Joanot-. Es un parque público; los niños van a jugar ahí.

– Nos arreglaremos -sonrió Joanot-; personalmente, me gustan los niños. ¿Y a ti, Ramón?

– No me desagradan -respondí.

– Ningún problema entonces. ¡Ricard!

– ¿Sí, Adalid?

– Acamparemos en esa… especie de loma. Conduce hasta allí a los hombres.

– Sí, Adalid. ¡En marcha, almogávares!

Y ante la mirada de asombro de la consejera y de los ciudadanos que se habían congregado, los catalanes se dirigieron hacia la plataforma.

| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |