"Мыс Раманон" - читать интересную книгу автора (Ткаченко Анатолий Сергеевич)

ВУНДЕРКИНД ИЗ ТУНДРЫ

— Какой ты рыжий!.. Еще конопатый... У тебя в глазах рыжие конопушки!

— А ты бледный... Белый как снег, вот! — сказал Русик, почти не думая, потому что сразу приметил худого бледнокожего и темноволосого мальчишку, как только спустился на пляж.

Даже среди новеньких, нисколько не загорелых, мальчишка светился своей бледнотой, будто обтянутый синтетической пленкой, а красные трусики и темные волосы еще резче оттеняли белизну, синеватую прозрачность его кожи.

Русик притронулся пальцами к плечу мальчишки и сразу отдернул руку — кожа была холодная, слегка влажная, хотя мальчишка еще не купался.

— Ты Кай? Тебя заледенила Снежная Королева, да?

— Я из Нарьян-Мара. У нас тундра.

— А ты море любишь?

— Наше море холодное. А у тебя от солнца конопушки в глазах? — Мальчишка засмеялся, и Русик увидел его зубы, ну совсем сахарно-чистые (у местных всегда какой-нибудь ягодой подкрашены); длинной ладошкой мальчишка поворошил патлатые волосы Русика. — У нас таких солнышками зовут. Мало у нас таких.

Около воды стояла женщина, тоже незагорелая, правда не такая бледная из-за ярко-желтого купальника. Она трогала ногой маленькие волны, бежавшие к берегу от плескавшихся среди камней ребятишек, и тоненьким, зябким голосом звала:

— Юлий, пошли вместе, мне страшно одной! Ну, сынок, давай вместе!

— Хочешь, и я с вами, — сказал Русик. — Сначала все боятся, а потом... потом из моря никого не вытащишь. Старик Шаланда говорит: у некоторых жабры вырастают.

Юлий опять засмеялся, глядя в море, засмеялся морю, прижмурился от его сияния, словно хотел подружиться, понравиться морю издали, еще не притронувшись к нему, чтобы потом теплое море приняло северного человека сразу, стало нежным, навсегда своим. Слушая тоненький, робкий и радостный голос матери, Юлий спросил Русика:

— Ты Руслан, да?

Русик кивнул, но удивившись: кто же его не знает на этом берегу? Каждый день, в любую погоду, он приходит сюда. И дед Шаланда тоже. Русик посмотрел вдоль берега, на колеблющийся в голубоватом мареве желтый глиняный мыс, и среди черных камней за лагуной приметил одинокую сутулую фигуру рыбака: старик удил бычков.

— Тогда веди, Руслан.

— Давай с пристани, там песок сразу, а тут камни, ноги поцарапать можно. Зови свою маму.

Они прошли по доскам купальни к самому краю; железная лестница здесь круто устремлялась в зеленую, сверкающую солнечными бликами воду, упиралась в чистое песчаное дно, по которому черным пауком полз маленький крабик, а выше висели жидкие медузы и плавали юркие стайки рыб феринок. Русик бултыхнулся нарочно по-смешному, неловко, отплыл немного, позвал Юлия. И тот нырнул с верхней ступеньки лестницы, вытянувшись стрункой, остро резанул ладонями воду, даже брызг не было. Вынырнул далеко, крикнул:

— Мама, ну! Водичка тепленькая!

Женщина вздыхала, ойкала, осторожно спускалась по ступенькам лестницы; ее подбадривали купальщики, смеялись, она отдергивала ноги, словно их обжигала соленая вода, потом, взвизгнув, плюхнулась в море и, на удивление всем, легким брасом поплыла от пристани-купальни. Она догнала Юлия, вместе они уплыли еще дальше, в самое разливное солнечное сияние, за которым уже начиналось густое, синее открытое пространство; их головы едва виднелись, когда со спасательной лодки задремавший парень в тельняшке прогремел мегафоном:

— Граждане! Немедленно вернитесь в зону купания!

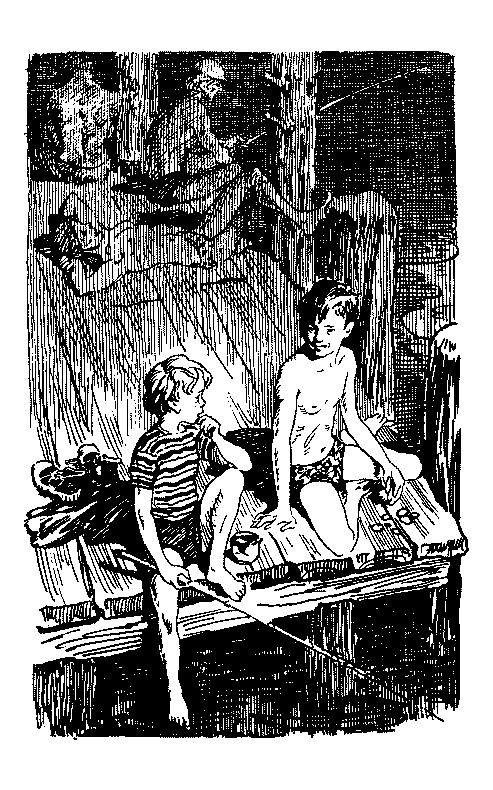

Русик решил было пойти на мыс поудить бычков, но раздумал: не мог он оставить одного Юлия — скажет еще, что сбежал, бросил человека, первый раз приехавшего отдыхать, не по-дружески получится; Русик же сам к нему подошел, пригласил купаться. Он взял свою одежду, сумку с едой, удочку, все перенес на пристань. Наловил в спичечную коробку рачков-прыгунков, живущих под камнями (хоть и пустячная наживка, однако сойдет для начала ловли), сел на крайнюю доску, свесив ноги, размотал леску, наживил рачка и тихонько опустил крючок в чистое песчаное оконце среди водорослей и замшелых камней.

Юлий с матерью пробежали мимо. Мать легла загорать на поролоновый коврик, а Юлий, растершись полотенцем, вернулся, сел около Русика, белый, прохладный, с чуть зарозовевшими щеками; сказал, вздрагивая, тронув плечо Русика:

— Хорошее у вас море.

— Ты здорово плавал! Где научился?

— В бассейне, когда жили в Архангельске. Моя мама физкультуру преподавала.

— А-а... я думал... Вы же в Будынке твирчисты?

— Дядя путевки достал. Он писатель.

Поплавок юркнул в водоросли, Русик дернул удочку, и на доску шлепнулась головастая, с зелеными пятнами и широким плавником вдоль спины рыбешка, запрыгала хлестко. Юлий хотел прихлопнуть ее ладошкой, но Русик жестко оттолкнул его:

— Это собака! Смотри, зубы какие. И колючки на голове, уколет — долго будешь болеть. Собака ядовитая.

Прижав рыбешку подошвой кеды, Русик выдрал из зубатого рта крючок, столкнул собаку в воду. Юлий, растерянно усмехаясь, сказал:

— Теперь понятно — юг. Даже собаки в море водятся, да еще ядовитые. У нас собачки нарты таскают, на охоту ходят, а рыба большая — семга, нельма. Ты про таких рыб слышал?

Русик помотал головой.

— Зачем же толкаешься? Ты малыш против меня. Я пятый закончил.

— Ври!

— Нечего мне врать. Я в пять лет пошел в школу. Вундеркинд. Знаешь, что такое вундеркинд? Сверхспособный. Я чемпион по шахматам.

|

Русик отложил удочку и, слегка приоткрыв рот от смутившего его удивления, принялся рассматривать белокожего мальчишку. Белого и черноволосого. Отличного пловца, чемпиона по шахматам. Вундеркинда. Слово такое Русик слышал, но чтобы видеть живого... обычного... Должно же быть в нем что-то, чего совсем нет у других. Ну бледный. Ну первый раз приехал на юг... Русик глянул в глаза мальчишки, карие, с необыкновенно большими зрачками,— увидел в них себя перевернутого, золотистого, море и небо — и не выдержал внимательного, нервно мерцающего напряжения этих глаз. Понял вдруг: они грустные, усталые и грустные. Вундеркиндам, наверное, приходится много думать, все другие должны уважать их за это, а не толкаться, если даже спасаешь от морской собаки. Русику захотелось извиниться — он-то, кроме как читать по складам да рыбу удить, ничего пока не умеет, — и Русик, опять увидев себя в зрачках мальчишки — маленького, золотистого, перевернутого, — сказал:

— Я тебя с дедом Шаландой познакомлю. Это про него песню сочинили «Шаланды, полные кефали...».

— Серьезно?

— Весь город знает. — Русик вытянул руку в сторону мыса, теперь засизовевшего в горячем мареве: — Во-он там, на черных камнях, рыбак стоит, такой скрюченный, видишь? Он, Шаланда.

— «Синеет море за бульваром...» — тихонько запел Юлий и сразу осекся: голоса у него не было, и не пел он вовсе, а декламировал. — Ты мне каштан покажешь?

«Ага, не все ты умеешь, не все видел», — подумал Русик, немного стыдясь своей радости, зато ответил с охотой и серьезно:

— Каштан, платан, акацию, чертово дерево — все, что захочешь. Платан моя мама называет еще чинарой, а чинару — бесстыдницей: всегда голая, кора почему-то облазит.

Из-за громоздкого мыса слева, на котором белым столбом со стеклянной макушкой под красным козырьком высился маяк, медленно выплыл, будто не касаясь воды, пассажирский пароход, высокий, с тысячами иллюминаторов, серебристый от ватерлинии до верхушек мачт; труба — как хвост реактивного самолета, только крыльев не хватало, чтобы полететь. Немо, отрешенно он стал удаляться в морскую непроглядность, точно навсегда покидая землю.

Юлий протяжно вздохнул, забывчиво и грустно улыбаясь.

— Электроход «Одесса», новый, — сказал Русик. — А мой папа на танкере «Орел», в загранку ходит, матрос первого класса. Танкер — работяга, а этот — красивый, для туристов, с ресторанами, танцами...

— В хорошем городе ты живешь, Руслан.

— Мы недавно в городе. Тут смотри, везде дома отдыха. Шаланда говорит, нас подсоединили, чтоб миллион был: когда миллион — снабжение лучше. Некоторые не хотят быть городскими, сады им важнее, другие радуются — зато трамвай есть.

Не слушая или не слыша, Юлий смотрел на отдаляющийся, тускнеющий электроход в слепящей до слез дымке и, не теряя прежней улыбки, говорил:

— Мама записалась во все экскурсии: по историческим местам, Морской музей, Археологический, катакомбы... Хочу увидеть Потемкинскую лестницу, Приморский бульвар... Я много читал о Черном море, теперь искупался в нем. Оно лучше, теплее, чем даже я представлял, но пустое ведь — рыбы почти нету, мало. Ты знаешь, почему? В глубине вода заражена сероводородом, таким газом, от него все живое погибает.

— А бычок, ставридка, кефаль?

— Это возле берега, сверху. Вот наше Печорское море — как мешок с рыбой. Льды и рыба, тюлени. Приезжай, нельму поймаешь! Собаки у нас по тундре бегают.

— Ладно, подрасту когда.

Русик забыл, про удочку, слушал Юлия, уже по-настоящему веря, что он вундеркинд: о Черном море знает, может, больше, чем сам Шаланда, все читал, все хочет видеть, понять. Он, пожалуй, и над Русиком посмеивается: тоже мне местный житель, родился здесь, столько лет прожил, а мало смыслит о своем море! Оказывается, оно только для пароходов и купания хорошее. И плавал Юлий не хуже других; нырнул и поплыл, словно по родному Печорскому. И город он будет лучше Русика знать: поживет в Будынке твирчисты двадцать четыре дня, много раз съездит в город, накупит книг в музеях, сувениров, посмотрит исторические места... Он сверхспособный. Надо хоть чем-то удивить его, чтобы не очень уж сильно презирал здешних мальчишек, которые не виноваты, что Черное море в глубине отравлено. Зачем вообще про моря выдавать такие тайны?

— Хочешь, наворуем персиков? — сказал Русик, трогая руку Юлия.

— Наворуем?

— Ну да... за так возьмем.

— Мама купит, если я попрошу.

— Чудак! Их же еще не продают, зеленые. А я заметил одно дерево, вон там, у Страхпома. Так хозяйчика вредного зовут. — Русик показал на высящийся уступами берег с дощатыми домишками в плотных зарослях садов, акаций, платанов, с рыжими глинистыми оползнями. — Не бойся, я сам полезу. Дворняжка старая, глухая... Мы все равно фрукты не покупаем.

— Н-не знаю. У мамы спрошусь.

— Так тебя она и пустила! Отругает еще. Скажи, погулять немножко захотел.

Юлий глянул на громоздкий береговой склон, то зеленый, то обрушенный, как ранами зияющий желтой глиной, с узенькими тропинками, затененными двориками, и, вздохнув чуть огорченно, кивнул Русику.

Они спустились на разогретую солнцем гальку пляжа, подошли к матери Юлия. У нее уже заметно розовела спина, и Русик хотел сказать ей, что сразу много загорать опасно, можно даже заболеть, но не осмелился, очень уж она была дальней-дальней, белой и черноволосой, не похожей на всех местных женщин. Юлий заговорил с матерью, почти не слушавшей его, а Русик, оставив возле поролонового коврика сумку и удочку, зашагал потихоньку в гору, чтобы не мешать чужой беседе и чтобы у Юлия было больше решительности: видишь, я уже пошел, догоняй, не трусь!

Он шлепал босыми ступнями по горячей жесткой тропе, чувствовал, как с каждым шагом жарче, душнее становится в сплошных зеленых зарослях — сюда не поднимался морской воздух,— и думал уже, что не придет Юлий, но тот догнал его, часто дыша, пошел молча рядом. На нем была рубашка, шорты, тапочки. Правильно сделал Юлий — только местным можно ходить в трусах и босиком, кожа у них до самого нутра пропеченная.

Изгородь из проволочной сетки, виноградные лозы с разлаписто-широкими листьями и зелеными гроздьями ягод, окно в коричневой стене дома — все это возникло так внезапно за поворотом тропы, что Юлий остановился и присел на корточки. Чуть подтолкнув в плечо, Русик поманил его в сторону, под густые ветви акаций, взял за руку, и, пригнувшись, они стали пробираться к проволочной изгороди с другой стороны.

— Вон, смотри, какая дыра, — зашептал Русик, не отпуская руки Юлия. — Не думай, не я проделал. Это работа Витьки-дурохода, я просто выследил... А вон то дерево. Витька обобрал почти что. Какие персики, а? Почти спелые. Такое дерево раннее, понял?

Юлий выдернул свою руку, поднялся во весь рост, будто хотел, чтобы его заметили из-за сетчатой изгороди, и, бледнея до бумажной белизны, отчего глаза у него засветились черными огоньками в зеленых сумерках рощи, сказал быстро и внятно, как старший, когда наставляет младшего:

— Ну, Руслан, потренировались, и хватит, ладно? Ловкий ты парень, доказал. А брать чужое стыдно. Человек выращивал, трудился... И дерево, погляди, какое красивое: листья — прямо ладошки растопыренные, а в ладошках — желтые пушистые птенцы. Спасибо, что показал. Пошли теперь купаться, бычков и водяных собак ловить.

— Чо-о? — потрясенно удивился и тоже выпрямился Русик. — «Человек выращивал, трудился»... Ха! А ты видел? Он по двадцать отдыхающих принимает, мама говорила. Дочку с ребятишками выгнал, «Жигули» купил и еще... еще женился. А старуху свою, все говорят, в сумасшедший дом засадил. Вот тебе, как трудился! Кто ему поверит, что в загранку ходил, старпомом работал? Страхпом настоящий!

— Все равно. Это не наше дело. Воровать нельзя. Пусть милиция с ним разберется, если он плохой.

— Участковый у него водку пьет! Понял, вундеркинд?

— И понимать не хочу, Руслан, пошли, не позволю тебе...

За изгородью заворчала и хрипло, по-стариковски, гавкнула собака. Тут же осторожно хлопнула дверь, и по твердой, мощенной камнем дорожке застучали негромкие, отчетливые шаги. Шаги настороженные, но тяжело-уверенные. Человек шел за деревьями своего сада и, пожалуй, до времени хотел быть невидимым.

Русик и Юлий мгновенно присели, отползли в заросли бузины и боярышника. Затихли, глядя сквозь листву на проволочную сетку. И за нею появился человек. Нет, не бородатый и свирепый, не с маленькими желтыми злыми глазами, как пишут о таких в книжках, а рослый, чисто выбритый, с густой седоватой прической, не старый еще мужчина. Он был в белой расшитой украинской рубашке навыпуск, в дорогих импортных техасах и коричневых полуботинках. Ни злости в глазах, ни свирепости на лице. Человек, словно прогуливаясь, подошел к персиковому дереву, погладил ствол ладонью, оглядел ветви, заговорил ласково:

— Ободрали, сволочи. Ничего, какой-нибудь попадется.

Человек приблизился к дыре в изгороди и ее оглядел ласково, затем наклонился, слегка примял траву, довольно хмыкнул и улыбнулся:

— Сюда он и втюрится, милый, вниз головкой, тепленького возьму.

Он медленно удалился, заложив за спину руки, нежно напевая: «Ты опять в цвету, мой веселый сад...» Аккуратно хлопнула дверь. В знойной тишине лишь пчелы буйно гудели над клумбами цветов около дома.

— Слышал? — проговорил еле внятно Юлий. — Он там ловушку устроил или капкан поставил. Я чувствовал, не пустил тебя.

— Проверить надо, — сказал Русик, дико щурясь и раздувая от возмущения ноздри.

Оттолкнув Юлия, который хотел все же удержать его, он упал животом в траву, быстро и бесшумно пополз к дыре.

Вернулся Русик через несколько минут, отдышался, обильно сплюнул, как при тошноте.

— Г-гад! Бочку железную закопал в землю. Большущую. Замаскировал. А в бочке... из уборной.

— Ну да?

— Понял теперь? Это тебе не тундра, где капканы ставят.

Русик снял с головы Юлия курортную шапочку, украшенную синим якорем и спасательным кругом, сжал ее в кулаке, попросил, чтобы Юлий в случае чего свистнул ему потихоньку, и, не слушая отговоров, снова пополз, уже по примятой слегка траве. Юлий следил за рыжей головой Русика, она то появлялась, то исчезала, видел он ее минуту или две за сеткой изгороди, потом голова, как показалось Юлию, надолго пропала, словно бы стала зеленой и голубой среди зелени и воздуха. Юлий мучил свой слух, до мутных слез в глазах вглядывался в частую рябь железной сетки, у него жалобно ныла грудь.

Только раз с ним было такое, на реке Печоре: отец и два охотника-ненца пошли поднимать из берлоги медведя, а его, Юлия, оставили ждать у большого костра (на огонь зверь не пойдет, если охотники промахнутся). Но тогда все кончилось выстрелами, ревом медведя и тишиной... и жаренным на костре мясом, которое Юлий отказался есть, за что отец назвал его «книжным гением».

Как обойдется сейчас, что ему делать, если вдруг закричит, заплачет Русик? Ведь этот ласковый хозяин убить может... И едва не разрыдался Юлий, увидев спокойно вышедшего из кустов рыжеголового, конопатого дружка. В руках он держал полную шапочку зелено-желтых персиков.

— Другим ходом вернулся, — сказал Русик. — Там еще дырка есть, в крапиве. Вот. — Он показал красные пятна на ногах и животе. — Пожегся немножко... Иди за мной, хорошее место знаю.

По узенькой тропке, юркой змейкой уползающей куда-то в гору, они поднялись к отвесному глинистому обрыву. Здесь была утоптанная площадка и сразу за нею — маленькая пещера, выдолбленная, конечно, но очень похожая на настоящую. Пол застлан сухой травой, у стенки — деревянные автоматы с железными стволами, пустые гильзы, обоймы, старая пулеметная лента.

— Садись, любимец, — пригласил Русик и засмеялся. — Так старик Шаланда меня называет, иногда других тоже. Тут наш штаб, когда играем.

— Понятно. Отличная пещера.

— Ну. Ешь персики Страхпома. Бери этот, самый желтый, не бойся, бочкой не воняет.

Юлий надкусил теплый, мягкий, пушистый, скрипнувший на зубах — будто по-цыплячьи пискнувший! — персик и зажмурил глаза: кислотой и сладостью сок, почудилось, наполнил его всего, от пальцев ног до кончиков волос. А когда он снова раскрыл глаза, увидел широкий берег внизу, густо устланный загорающими курортниками, мыс слева — с белым маяком под красной шляпкой, мыс справа — где на камнях рыбачит старик Шаланда, а прямо — море и море, сине-зеленое, голубое, дымчатое вдали, где оно сливается с небом, уходящее до самой Турции. Море, пахнущее солью, водорослями, дальними ветрами и персиками.

— Кем твой папа работает? — спросил Русик.

— Буровой мастер. Нефть добывает.

— А мой на танкере «Орел» нефть возит. Здорово, да?

Юлий кивнул, не отводя взгляда, теперь уже почти ослепленного, от берега, моря, дрожащих, колеблющихся в знойном мираже низких кучевых облаков. Даже корабль, показавшийся из сияющей мглы горизонта, тут же словно бы взлетел и начал приближаться, паря над водой.

— Зачем ты этот... вундеркинд?

— Я часто болел, много читал. Сидел дома и читал.

— Потому что море холодное. У нас ты был бы моряком.

— Наверно.

Они съели еще по персику. Крупные шершавые косточки Юлий положил в кармашек на шортах — пусть останется память.

— А эти давай твоей маме отнесем, — сказал Русик. — Она какая-то... непохожая на других... как накрашенная. — Русик тронул пальцами жесткие волосы Юлия: — И ты тоже...

— Северяне же мы. Всегда жили там.

Русик не очень понял это, но расспрашивать не решился — еще подумает, что бестолковый, — лучше спросить потом кого-нибудь, почему так бывает, да и Мать наша Машенька может ему объяснить, а сейчас надо бежать купаться; здесь душно, от травы дурманом пахнет, мутнеет голова. Русик вскочил, цепко схватил за руку Юлия, поставил его на ноги, и вместе они пустились вниз, уже по другой троне, чтобы подальше обойти сад, в котором набрали персиков.

У воды Юлий разделся, они разом бултыхнулись в море. Плавали, выбирались на горячую гальку, снова купались. Смотрели, как за отгороженным пляжем ныряют с вышки спортсмены, как спустили по рельсам спасательную моторную лодку и она, подняв высокий пенный бурун, унеслась в сторону маячного мыса. Потом спросили время у старика удильщика, не торопясь зашагали к своей пристани-купальне.

Шли, швыряли в воду камни, смеялись просто так, дразнили чаек, подражая их жалобным крикам, спорили, у кого больше «блинов» от пущенных по воде плоских камешков, толкались, бегали вперегонки, заметив ракушку или ветку водоросли...

И вдруг остановились.

На мокром валуне, опустив в море ноги, сидела горбунья. Была она желтоволосая, сидела, откинувшись на тонкие руки, и жидкие волосы лишь слегка прикрывали горб с острыми позвонками... Плечи высоко подняты, грудь ввалилась, подбородок и нос резко выпячены, будто горбунья собиралась что-то выкрикнуть в небо... До черноты загорелая, она почти сливалась с замшелым бурым валуном... Глаза сощурены, а длинные ресницы, как бы не желая уступить носу и подбородку, тянулись вслед за ними. Руки и ноги у горбуньи были похожи на прямые палки.

Юлий выронил из ладони камень.

Горбунья вздрогнула ресницами, медленно повернула на звук лицо, и они увидели, что она девчонка. Большеротая, остроносая, сероглазая — глаза тоже страшно большие, какими-то сплошными пятнами, без зрачков, словно их разбавили морской водой. Горбунья скривила тонкие губы, чуть раздула ноздри, шевельнулась. Почудилось — вот сейчас она закричит на них во весь свой голос или разрыдается от обиды: уставились, дураки, как в зоопарке!

И тогда Юлий вынул из шапочки персик, быстро протянул ей, сокрушенно улыбаясь.

Она взяла персик сухими, длинными, как птичьи когти, пальцами, поднесла ко рту, жадно надкусила широкими белыми зубами. Сок брызнул, потек по ее подбородку, желтая капелька упала ей на грудь. Горбунья по-старушечьи сморщилась от удовольствия, разжевала откушенный кусочек персика и, повернувшись к ребятам, выпучив серые пятна глаз, хрипло расхохоталась. Потом выговорила, задыхаясь:

— Укр-рали! Ты! Ты! — Она ткнула в их сторону скрюченным пальцем. — Укр-рали!

Русик тоже хохотнул, хотел сказать ей, чтобы замолчала, но, увидев, как на зубах у нее перекатывается половинка персика и желтая слюна заливает рот, бросился бежать. За ним, молча и согласно, устремился Юлий.

Они бежали, а вслед им слышался по-вороньи картавый крик горбуньи:

— Укр-ра-а! Укр-ра-а!

(support [a t] reallib.org)