"Agua para elefantes" - читать интересную книгу автора (Gruen Sara)

SEIS

|

El tren chirría, luchando contra la creciente resistencia de los frenos de aire. Al cabo de varios minutos, y tras un último y prolongado quejido, la gran bestia de hierro se detiene con un estremecimiento y resopla.

Kinko retira las mantas y se levanta. No mide más de metro veinte de altura, si llega. Se estira, bosteza y chasca los labios, luego se rasca la cabeza, las axilas y los testículos. La perra baila alrededor de sus pies, meneando furiosamente su cola cortada.

– Vamos, Queenie -dice cogiéndola en brazos-. ¿Quieres salir? ¿Queenie quiere salir? -planta un beso en la cabeza blanca y marrón del animal y cruza la pequeña habitación.

Yo le observo desde mi manta arrugada tirada en el rincón.

– ¿Kinko? -digo.

Si no fuera por la violencia con la que cierra la puerta, diría que no me ha oído.

Estamos en una vía lateral detrás del Escuadrón Volador, que, evidentemente, lleva algunas horas allí. La ciudad de lona ya se ha erigido, para deleite de la multitud de habitantes del pueblo que se pasea contemplándolo todo. Filas de chiquillos se sientan encima del Escuadrón Volador, observando la explanada con ojos brillantes. Sus padres están congregados debajo y señalan las diferentes maravillas que aparecen ante ellos.

Los trabajadores del tren principal se bajan de los coches cama, encienden cigarrillos y cruzan la explanada en dirección a la cantina. Su bandera azul y naranja ya ondea y la caldera eructa vapor a su lado, dando un alegre testimonio del desayuno que ofrece.

Los artistas van saliendo de los vagones de la cola del tren, claramente de mejor calidad. Existe una jerarquía evidente: cuanto más cerca de la cola, más impresionantes las estancias que contienen. El mismísimo Tío Al desciende del vagón anterior al furgón de cola. No puedo evitar reparar en que Kinko y yo somos los viajeros humanos que más cerca van de la locomotora.

– ¡Jacob!

Me doy la vuelta. August se dirige hacia mí a grandes zancadas con una camisa limpia y la cara bien afeitada. Su pelo brillante muestra la huella reciente de un peine.

– ¿Qué tal estamos esta mañana, muchacho? -pregunta.

– Muy bien -respondo-. Un poco cansado.

– ¿Te ha dado algún problema el duendecillo ese?

– No -le digo-. Se ha portado bien.

– Bien, bien -junta las manos con una palmada-. Entonces, ¿vamos a echarle un vistazo a ese caballo? Dudo que sea nada serio. Marlena los mima demasiado. Ah, mira, ahí está la damisela en cuestión. Ven aquí, cariño -dice en voz alta-. Quiero presentarte a Jacob. Es admirador tuyo.

Noto que el rubor se extiende por mi cara.

Marlena se detiene junto a él y me dedica una sonrisa mientras August se vuelve hacia el vagón de los caballos.

– Es un placer conocerle -dice alargando su mano. De cerca todavía se parece más a Catherine: rasgos delicados, pálida como la porcelana, con una nube de pecas sobre el puente de la nariz. Brillantes ojos azules y el pelo de un color lo bastante oscuro como para no poder ser calificado de rubio.

– El placer es mío -digo dolorosamente consciente de que no me he afeitado desde hace dos días, que la ropa me huele a estiércol y que éste no es el único olor desagradable que emana de mi cuerpo.

Ella inclina la cabeza ligeramente.

– Dígame, ¿no le vi a usted ayer? ¿En la carpa de las fieras?

– No lo creo -digo mintiendo por instinto.

– Claro que sí. Justo antes del espectáculo. Cuando la jaula del chimpancé se cerró de golpe.

Observo a August, pero él sigue mirando para otro lado. Marlena sigue la dirección de mis ojos y parece entender.

– Usted no es de Boston, ¿verdad? -pregunta en voz más baja.

– No. Nunca he estado allí.

– Ah -dice ella-. Es que me resulta algo familiar. ¡En fin! -continúa con alegría-. Auggie dice que es usted veterinario -al oír su nombre, August se da la vuelta.

– No -digo-. Bueno, no exactamente.

– Es demasiado modesto -dice August-. ¡Pete! ¡Oye, Pete!

Hay un grupo de hombres delante de la puerta del vagón de los caballos, colocando una rampa con barandillas a los lados. Uno, alto y con pelo oscuro, se gira.

– ¿Sí, jefe? -dice.

– Baja a los demás y tráenos a Silver Star, ¿quieres? -Ahora mismo.

Once caballos después -cinco blancos y seis negros-, Pete entra una vez más al vagón. Sale al cabo de un momento.

– Silver Star no quiere moverse, jefe.

– Oblígale -dice August.

– Ah, no, de eso nada -dice Marlena lanzándole a August una mirada asesina. Luego sube la rampa y desaparece dentro del vagón.

August y yo esperamos fuera, escuchando cariñosos ruegos y chasquidos de lengua. Al cabo de unos minutos, Marlena reaparece en la puerta con el caballo árabe de crines plateadas.

Ella va delante, susurrando y haciendo ruiditos con la lengua. Él levanta la cabeza y retrocede. Acaba por seguirla rampa abajo, meneando la cabeza a cada paso. Al final de la rampa tira para atrás con tal violencia que casi se sienta sobre las ancas.

– Jesús, Marlena… Creí que habías dicho que estaba un poco flojo -dice August.

Marlena está demudada.

– Y lo estaba. Ayer no se le veía así de mal. Lleva unos cuantos días algo débil, pero nada parecido a esto.

Sigue haciendo chasquidos y tirando de él, hasta que el caballo pisa la gravilla. Tiene el lomo arqueado y apoya todo el peso que puede en las patas traseras. El corazón me da un vuelco. Es la típica forma de andar sobre huevos.

– ¿Qué crees que puede ser? -me pregunta August.

– Dadme un minuto -digo, a pesar de que ya estoy seguro al noventa y nueve por cien-. ¿Tenéis una pinza de tentar?

– No. Pero hay una en la herrería. ¿Quieres que mande a Pete?

– Todavía no. Puede que no la necesite.

Me agacho junto al flanco delantero izquierdo del caballo y deslizo la mano hacia abajo por la pata, desde el brazuelo hasta la cuartilla. Ni se mueve. Luego paso la mano por la parte delantera del casco. Está muy caliente. Coloco el pulgar y el índice en la parte de atrás de la cuartilla. Tiene el pulso arterial desbocado.

– Maldita sea -digo.

– ¿Qué pasa? -pregunta Marlena.

Me levanto y agarro la pezuña de Silver Star. La mantiene firmemente pegada al suelo.

– Vamos, chico -digo tirando del casco.

Por fin lo levanta. Tiene la planta hinchada y oscura, con una línea roja recorriendo el exterior. La suelto inmediatamente.

– El caballo tiene laminitis -digo.

– ¡Oh, Dios mío! -exclama Marlena llevándose una mano a la boca.

– ¿Qué? -dice August-. ¿Que tiene qué?

– Laminitis -repito-. Es cuando los tejidos conectivos entre el casco y el hueso pedal están inflamados y el hueso pedal rota hacia la planta del casco.

– En cristiano, por favor. ¿Es grave?

Miro a Marlena, que sigue tapándose la boca.

– Sí-digo.

– ¿Puedes curarlo?

– Podemos inmovilizarlo y tratar de que no apoye las patas. Darle sólo forraje, nada de grano. Y que no trabaje.

– Pero ¿puedes curarlo?

Vacilo y echo una mirada fugaz a Marlena.

– Probablemente no.

August mira fijamente a Silver Star y resopla con las mejillas hinchadas.

– ¡Bueno, bueno, bueno! -retumba una voz a nuestras espaldas-. ¡Pero si es nuestro propio médico de animales!

Tío Al viene hacia nosotros vestido con unos pantalones de cuadros blancos y negros y chaleco carmesí. Lleva un bastón con contera de plata que balancea ostentoso a cada paso. Un grupito de personas revolotea detrás de él.

– ¿Qué dice el matasanos? ¿Ya has conseguido arreglar al caballo? -pregunta en tono jovial deteniéndose delante de mí.

– No exactamente -digo.

– ¿Por qué no?

– Parece ser que tiene laminitis -dice August.

– ¿Que tiene qué? -pregunta Tío Al.

– Son las patas.

Tío Al se inclina a mirarle los cascos a Silver Star.

– A mí me parece que están bien.

– Pues no lo están -digo yo.

Se vuelve hacia mí.

– ¿Y qué propones que hagamos al respecto?

– Descanso en el establo y quitarle el grano. No se puede hacer mucho más que eso.

– El descanso está fuera de discusión. Es el caballo principal en el número de libertad.

– Si este caballo sigue trabajando, el hueso pedal girará hasta atravesarle la planta y lo perderán -digo con certeza.

Tío Al parpadea. Luego mira a Marlena.

– ¿Cuánto tiempo estará inactivo?

Hago una pausa para elegir las siguientes palabras con cuidado.

– Es posible que para siempre.

– ¡Maldita sea! -exclama mientras clava el bastón en la tierra-. ¿De dónde demonios voy a sacar un caballo entrenado a mitad de temporada? -recorre con la mirada a sus seguidores.

Éstos se encogen de hombros, murmuran y retiran la mirada.

– Inútiles hijos de puta. ¿Para qué os tendré a mi lado? Bueno, tú -me señala con la punta del bastón-. Estás contratado. Cura a ese caballo. Nueve dólares a la semana. Respondes ante August. Pierde este caballo y estás despedido. De hecho, al menor indicio de problemas, te largas de aquí -da un paso hacia Marlena y le da unas palmaditas en el hombro-. Ya, ya, querida -le dice cariñosamente-. No te agobies. Jacob le va a cuidar muy bien. August, tráele algo de desayunar a esta chiquilla, ¿quieres? Tenemos que ponernos en marcha,

August gira la cabeza de golpe.

– ¿Qué quieres decir con «ponernos en marcha»?

– Desmontamos -dice Tío Al con un gesto vago-. Nos vamos de aquí.

– ¿Qué coño estás diciendo? Acabamos de llegar. ¡Todavía estamos montando!

– Cambio de planes, August. Cambio de planes.

Tío Al y su comitiva se alejan. August se queda mirándoles con la boca abierta.

La cantina es un hervidero de rumores.

Delante de las patatas con cebolla:

– Hace unas semanas pillaron al circo de los Hermanos Carson estafando en la taquilla. Han quemado el territorio.

– Ja -ríe otro-. Eso es lo que hacemos habitualmente.

Delante de los huevos revueltos:

– Han oído que llevábamos alcohol. Van a hacer una redada.

– Desde luego que van a hacer una redada -es la respuesta-. Pero no por el alcohol, sino por la carpa del placer.

Delante de los cereales:

– Tío Al no le pagó al sheriff la tarifa del terreno el año pasado. La poli dice que nos dan dos horas antes de venir a corrernos.

Ezra está arrebujado en la misma postura que ayer, los brazos cruzados y la barbilla pegada al pecho. No me hace el menor caso.

– ¿Qué pasa, chicarrón? -dice August cuando me dirijo hacia el separador de lona-. ¿Adónde crees que vas?

– Al otro lado.

– Tonterías -dice-. Eres el veterinario del circo. Ven conmigo. Aunque debo decir que casi me dan ganas de mandarte al otro lado para que te enteres de lo que están diciendo.

Sigo a August y Marlena hasta una de las mesas bonitas. Kinko está sentado a unas mesas de distancia con otros tres enanos y Queenie a sus pies. Ésta levanta la mirada esperanzada, con la lengua colgando a un lado. Kinko la ignora, lo mismo que todos los demás de la mesa. Me mira fijamente, moviendo las mandíbulas de un lado a otro de un modo siniestro.

– Come, cariño -dice August mientras empuja un bol de azúcar hacia el cereal de Marlena-. Preocuparse no sirve de nada. Tenemos con nosotros a un buen veterinario.

Abro la boca para protestar, pero la vuelvo a cerrar.

Una rubita menuda se acerca a nosotros.

– ¡Marlena, tesoro! ¡Nunca adivinarías lo que he oído!

– Hola, Lottie -dice Marlena-. No tengo ni idea. ¿Qué pasa?

Lottie se instala junto a Marlena y se pone a hablar sin parar, casi ni para respirar. Es una de las trapecistas y se ha enterado de una primicia de fuentes fiables: su confidente oyó a Tío Al y al oteador en una acalorada discusión fuera de la gran carpa. Al poco rato, una muchedumbre rodea nuestra mesa; entre Lottie y los comentarios que aporta su público, me entero de lo que significará un giro determinante en la historia de Alan J. Bunkel y El Espectáculo Más Deslumbrante del Mundo de los Hermanos Benzini.

Tío Al es un buitre, un ave rapaz, un carroñero. Hace quince años era el propietario de un espectáculo ambulante: un grupo zarrapastroso de artistas devorados por la pelagra que se arrastraban de pueblo en pueblo en desdichados caballos con infecciones en los cascos.

En agosto de 1928, sin que tuviera nada que ver el desastre de Wall Street, El Espectáculo Más Deslumbrante del Mundo de los Hermanos Benzini se vino abajo. Sencillamente se quedaron sin dinero y no pudieron dar el salto a la siguiente plaza, y menos aún volver a sus cuarteles de invierno. El director gerente se escapó de la ciudad en tren, abandonándolo todo: gente, equipamiento y animales.

Tío Al tuvo la buena suerte de andar cerca y pudo comprar un vagón de literas y dos vagones de plataforma por un precio de risa a los gestores del ferrocarril, que estaban desesperados por quitárselos de las vías muertas. Los dos vagones de plataforma tenían capacidad suficiente para acarrear sus decrépitos carromatos y, como el convoy ya ostentaba el rótulo de EL ESPECTÁCULO MÁS DESLUMBRANTE DEL MUNDO DE LOS HERMANOS BENZINI, Alan Bunkel mantuvo el nombre y se incorporó oficialmente a las filas de los circos en tren.

Cuando llegó el Crack, los circos más grandes empezaron a decaer y Tío Al apenas podía creer la suerte que había tenido. Los primeros fueron el de los Hermanos Gentry y el de Buck Jones en 1929. El año siguiente vio el final del de los Hermanos Cole, el de los Hermanos Christy y el del poderoso John Robinson. Y cada vez que cerraba un circo, allí estaba Tío Al recogiendo los restos: unos cuantos vagones de tren, un puñado de artistas sin destino, un tigre o un camello. Tenía espías por todas partes. En cuanto un circo mostraba signos de tener problemas, Tío Al recibía un telegrama y salía corriendo.

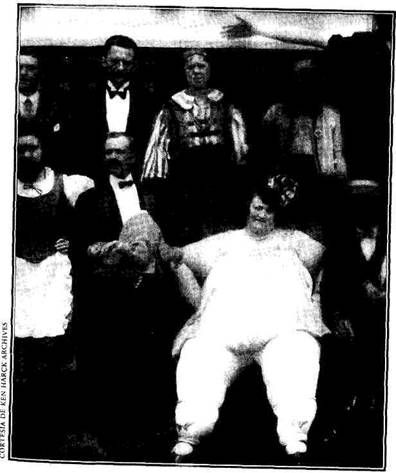

Creció hasta desbordar sus límites. En Minneapolis se hizo con seis carrozas de desfile y un león desdentado. En Ohio, un tragasables y un vagón de plataforma. En Des Moines, una carpa de camerinos, un hipopótamo con su carromato correspondiente y Lucinda la Linda. En Portland, dieciocho caballos de tiro, dos cebras y una herrería. En Seattle, dos vagones de literas y un auténtico fenómeno -una mujer barbuda-, lo que le hizo feliz, porque a Tío Al lo que le gusta sobre todas las cosas, con lo que sueña por las noches, son los fenómenos. No fenómenos fabricados, como hombres cubiertos de la cabeza a los pies con tatuajes, o mujeres que regurgitan carteras o bombillas a voluntad, o chicas o chicos con pelo de musgo que se meten estacas en las cavidades nasales. Tío Al adora los fenómenos reales. Fenómenos natos. Y ése es el motivo de nuestro cambio de ruta hacia Joliet.

El circo de los Hermanos Fox acaba de hundirse, y Tío Al está en éxtasis porque tenían contratado al mundialmente famoso Charles Mansfield-Livingston, un apuesto y pulcro hombre con un gemelo parásito que le sale del pecho. Le llama Chaz. Parece un niño con la cabeza enterrada en el torso del otro. Él le viste con trajes en miniatura, con zapatos de charol negro en los pies, y cuando Charles habla, sostiene sus manos diminutas en la suya. Dice el rumor que el minúsculo pene de Chaz tiene incluso erecciones.

Tío Al está como loco por llegar allí antes de que se lo robe alguien. Y por eso, a pesar de que nuestros carteles están pegados por toda Saratoga Springs; a pesar de que se suponía que íbamos a hacer una parada de dos días y se acaban de recibir en la explanada 2.200 barras de pan, 58 kilos de mantequilla, 360 docenas de huevos, 800 kilos de carne, 11 cajas de chucrut, 50 kilos de azúcar, 24 cajas de naranjas, 26 kilos de manteca, 600 kilos de verduras y 212 latas de café; a pesar de las toneladas de heno y nabos y remolachas y otros alimentos para los animales que se amontonan detrás de la carpa de las fieras; a pesar de los cientos de vecinos que están reunidos en este mismo instante en las inmediaciones de la explanada, primero encantados, luego pasmados y ahora cada vez más furiosos; a pesar de todo esto, vamos a desmontar y a marcharnos.

El cocinero está al borde de la apoplejía. El oteador amenaza con despedirse. El jefe de establos está furioso y da órdenes a los desencantados hombres del Escuadrón Volador con una flagrante falta de interés.

Todos los presentes han pasado por esto alguna otra vez. Lo que más les preocupa es que no haya suficiente comida para el viaje de tres días hasta Joliet. El personal de cocina hace todo lo que puede, y se esfuerzan en cargar tanta comida como son capaces en el tren principal y prometen entregar

Cuando August se entera de que tenemos por delante una excursión de tres días, suelta una sarta de maldiciones, luego pasea de un lado a otro mandando al infierno a Tío Al y se pone a ladrarnos órdenes a los demás. Mientras subimos comida para los animales a bordo del tren, August se va a intentar convencer -y si es necesario, a sobornar- al cocinero para que comparta con nosotros algo de comida para humanos.

Diamond Joe y yo llevamos cubos llenos de menudillos de la parte de atrás de la carpa de las fieras al tren. Los han traído de las granjas de la zona y es algo repugnante, apestoso y sanguinolento. Dejamos los cubos junto a las puertas de los vagones de ganado. Sus ocupantes -camellos, cebras y otros herbívoros- piafan, se revuelven y protestan de mil maneras, pero no les va a quedar más remedio que viajar con la comida porque no hay otro sitio donde dejarla. Los felinos viajan en sus jaulas con ruedas encima de los vagones de plataforma.

Cuando terminamos me voy a buscar a August. Le encuentro detrás de la cocina, cargando una carretilla con las sobras que ha conseguido sacarle al personal a base de ruegos.

– Vamos muy cargados -le digo-. ¿Qué vamos a hacer con el agua?

– Limpia y rellena los cubos. Han llenado el vagón depósito, pero no va a durar tres días. Tendremos que parar por el camino. Tío Al puede que sea un viejo maniático, pero no es tonto. No se la va a jugar con los animales. Si no hay animales, no hay circo. ¿Ya está toda la carne a bordo?

– Toda la que cabe.

– La carne tiene prioridad. Si hay que tirar heno para que quepa, hazlo. Los felinos valen más que los herbívoros.

– Estamos cargados hasta la bandera. A no ser que Kinko y yo durmamos en otro sitio, no queda espacio para nada más.

August hace una pausa mientras tamborilea sobre sus labios fruncidos.

– No -dice por fin-. Marlena no consentiría nunca que metiéramos carne con sus caballos.

Por fin sé cuál es mi puesto. Aunque esté por debajo de los felinos.

El agua que queda en el fondo de los cubos de los caballos está turbia y tiene granos de avena flotando. Pero no deja de ser agua, así que saco los cubos, me quito la camisa y me la echo por encima de los brazos, la cabeza y el pecho.

– No te sientes muy limpio, ¿verdad, Doc? -dice August.

Estoy inclinado y el agua me chorrea del pelo. Me limpio los ojos y me incorporo.

– Perdón. No he visto otra agua que pudiera usar y la iba a tirar de todas formas.

– No, no, no pasa nada. No podemos esperar que nuestro veterinario viva como un peón, ¿verdad? Te voy a decir una cosa, Jacob. Ahora ya es un poco tarde, pero cuando lleguemos a Joliet pediré que te den tu propia agua. Los artistas y los jefes reciben dos cubos al día; más si estás dispuesto a untar al encargado -dice mientras frota los dedos pulgar e índice-. También te pondré en contacto con el Hombre de los Lunes para ver si te consigue algo de ropa.

– ¿El Hombre de los Lunes?

– ¿Qué día hacía tu madre la colada, Jacob?

Me quedo mirándole.

– No querrás decir que…

– Toda esa ropa colgada en los tendederos. Sería una pena que la desperdiciáramos.

– Pero…

– No te preocupes, Jacob. Si no quieres saber la respuesta a una pregunta, no preguntes. Y no te laves con ese fango. Sígueme.

Me lleva al otro lado de la explanada, a una de las tres carpas que quedan en pie. Dentro hay cientos de cubos, ordenados en fila de dos delante de baúles y percheros de ropa, con nombres o iniciales pintados en el lateral. Hombres en diversos grados de desnudez los están utilizando para lavarse y afeitarse.

– Toma -dice señalando dos cubos-. Utiliza estos dos.

– Pero ¿y Walter? -pregunto leyendo el nombre que tienen fuera.

– Ah, conozco a Walter. Lo entenderá. ¿Tienes cuchilla?

– No.

– Yo tengo alguna por ahí -dice señalando al otro lado de la carpa-. Allí, al fondo. Tienen una etiqueta con mi nombre. Pero date prisa, calculo que nos iremos de aquí dentro de media hora.

– Gracias -le digo.

– De nada -dice él-. Te dejo una camisa en el vagón de los caballos.

Cuando regreso al vagón me encuentro a Silver Star apoyado en la pared, con heno hasta las rodillas. Tiene la mirada vidriosa y el pulso acelerado.

Los demás caballos todavía están fuera, de manera que puedo echar mi primer vistazo serio al lugar. Tiene dieciséis plazas de pie delimitadas por separadores que se deslizan una vez ha entrado cada uno de los caballos. Si no se hubiera reformado el vagón para acoger a las misteriosas y desaparecidas cabras, podrían caber hasta treinta y dos caballos.

Encuentro una camisa blanca limpia colocada en un lado del camastro de Kinko. Me quito la vieja y la tiro sobre la manta del rincón. Antes de ponerme la nueva, me la acerco a la nariz y agradezco el aroma del jabón de lavar.

Cuando me la estoy abotonando, me llaman la atención los libros de Kinko. Están encima de la caja, junto a la lámpara de queroseno. Me meto la camisa por el pantalón, me siento en el camastro y agarro el de encima de la pila.

Son las obras completas de Shakespeare. Debajo de ellas hay una colección de poemas de Wordsworth, una Biblia y un volumen de obras de teatro de Oscar Wilde. Entre las cubiertas de las obras de Shakespeare se esconden unos

Hojeo una de ellas. Una Olivia toscamente dibujada yace en la cama con las piernas abiertas, desnuda salvo por los zapatos. Se separa los labios vaginales con los dedos. Sobre su cabeza, en un bocadillo de pensamiento, se ve a Popeye con una erección descomunal que le llega hasta la barbilla. Pilón, con una erección no menos enorme, la espía por la ventana.

– ¿Qué puñetas crees que estás haciendo?

Dejo caer la revista y luego me agacho para recogerla.

– ¡Déjala donde está, puñetas! -dice Kinko acercándose a mí como una fiera y arrancándomela de la mano-. ¡Y vete a hacer puñetas de mi cama!

Me levanto de un brinco.

– Mira, amigo -dice estirándose para clavarme el índice en el pecho-. No estoy precisamente encantado de tener que compartir mi habitación contigo, pero parece ser que no tengo otra elección en este asunto. Pero puedes estar seguro de que sí tengo elección respecto a que curiosees en mis cosas.

Va sin afeitar, y sus ojos azules relampaguean en una cara que se le ha puesto del color de las remolachas.

– Tienes razón -tartamudeo-. Lo siento. No tendría que haber tocado tus cosas.

– Escucha, ceporro. Yo tenía aquí un sitio magnífico hasta que apareciste tú.

Abro los ojos como platos. Intento disimular, pero demasiado tarde.

Él aprieta los ojos hasta que no son más que ranuras. Se fija en la camisa, en mi cara recién afeitada. Lanza la revista pornográfica al camastro.

– Jo-der. ¿Es que no has hecho ya suficiente?

– Lo siento. Lo digo en serio. No sabía que era tuya. August me dijo que podía usarla.

– ¿También te ha dicho que podías hurgar en mis cosas?

Hago una pausa, avergonzado…

– No.

Recoge los libros y los guarda en la caja de embalaje.

– Kinko… Walter… Perdona.

– Oye, para ti soy Kinko. Sólo mis amigos me llaman Walter.

Voy hasta el rincón y me derrumbo sobre mi manta de caballo. Kinko ayuda a Queenie a subirse a la cama y se echa a su lado, clavando la mirada en el techo con tal intensidad que temo que empiece a arder.

Poco después el tren se pone en marcha. Unas docenas de hombres enfurecidos nos siguen un rato blandiendo horcas y bates de béisbol, aunque su verdadera intención es tener algo que contar durante la cena. Si de verdad hubieran querido pelea, han tenido bastante tiempo antes de que arrancáramos.

No es que no entienda su punto de vista: sus mujeres e hijos llevaban días esperando al circo y probablemente ellos mismos estaban deseando ver las otras atracciones que se rumoreaba que se podían visitar al final de la explanada. Y ahora, en vez de estar disfrutando de los encantos de la espléndida Barbara, tienen que conformarse con sus revistitas pornográficas. Comprendo que los chicos se hayan ofuscado.

Kinko y yo nos balanceamos en un silencio hostil mientras el tren va adquiriendo velocidad. Él va tumbado en su camastro, leyendo. Queenie reposa la cabeza en sus calcetines. Duerme casi todo el tiempo, pero cuando está despierta, me observa. Yo me siento en la manta, con los huesos cansados, pero no tanto como para tumbarme y soportar las indignidades de los parásitos y el moho.

A la hora que debería ser la de la cena, me levanto y me desperezo. Los ojos de Kinko se clavan en mí con rapidez desde el otro lado del libro y luego regresan a la lectura.

Me acerco a los caballos y me quedo mirando sus ancas alternativamente blancas y negras. Cuando los subimos al vagón, los reajustamos para darle a Silver Star el espacio de cuatro caballos. A pesar de que los demás se encuentran ahora en cubiles desconocidos, parecen no sentir la menor inquietud, probablemente porque los hemos colocado en el orden de siempre. Los nombres que hay tallados en los postes ya no corresponden a los ocupantes, pero puedo extrapolarlos. El cuarto caballo se llama Blackie. No sé si su personalidad se parecerá a la de su tocayo humano.

No veo a Silver Star, lo que significa que debe de estar tumbado. Esto es bueno y malo a la vez: bueno porque le quita peso al casco,

Me siento frente a la puerta abierta y contemplo cómo pasa el paisaje hasta que oscurece. Al final, me desplomo y me quedo dormido.

Me parece que sólo han pasado unos segundos cuando los frenos empiezan a chirriar. Casi inmediatamente, se abre la puerta de la habitación de las cabras y Kinko sale al tosco vestíbulo acompañado de Queenie. Kinko apoya un hombro en la pared con las, manos metidas hasta el fondo de los bolsillos y me ignora intencionadamente. Cuando por fin nos detenemos, salta al suelo, se vuelve y da dos palmadas. Queenie salta a sus brazos y ambos desaparecen.

Yo me pongo de pie y echo un vistazo a través de la puerta abierta.

Estamos en una vía muerta en medio de la nada. Las otras dos secciones del tren también se encuentran aquí, paradas en la vía delante de nosotros, con casi un kilómetro de distancia entre una y otra.

Bajo la luz del amanecer, la gente desciende de los vagones. Los artistas se desperezan gruñendo y forman grupos para charlar y fumar mientras los trabajadores colocan las rampas y bajan el ganado.

August y sus hombres aparecen en cuestión de minutos.

– Joe, encárgate tú de los monos -dice-. Pete, Otis, bajad a los herbívoros y dadles agua, ¿de acuerdo? Llevadles al arroyo en vez de a los abrevaderos. Tenemos que ahorrar agua.

– Pero no bajéis a Silver Star -le digo.

Se hace un largo silencio. Los hombres me miran a mí primero, luego a August, que tiene un brillo de acero en la mirada.

– Sí -dice por fin-. Exacto. No bajéis a Silver Star.

Da la vuelta y se aleja. El resto de los hombres me miran con los ojos desencajados.

Troto unos metros para alcanzar a August.

– Lo siento -digo ajustando mi paso al suyo-. No era mi intención dar órdenes.

Se para delante del vagón de los camellos y abre las puertas. Nos reciben los gruñidos y quejas de los inquietos dromedarios.

– No pasa nada, muchacho -dice August alegremente, pasándome un cubo lleno de carne-. Puedes ayudarme a dar de comer a los felinos -agarro el asa metálica del cubo. Una furiosa nube de moscas se levanta de él.

– Oh, Dios mío -digo. Dejo el cubo en el suelo y me giro conteniendo una arcada. Me quito las lágrimas de los ojos sin dejar de tener náuseas-. August, no les podemos dar esto.

– ¿Por qué no?

– Está malo.

No hay respuesta. Me doy la vuelta y descubro que August ha dejado otro cubo a mi lado y se ha ido. Desfila ya por la vía acarreando en una carretilla otros dos cubos. Agarro la mía y le sigo.

– Está podrida. Estoy seguro de que los animales no la van a querer comer -continúo.

– Esperemos que sí. En caso contrario, tendremos que tomar alguna decisión difícil.

– ¿Eh?

– Todavía nos queda un largo viaje hasta Joliet y, por desgracia, nos hemos quedado sin cabras.

Estoy demasiado aturdido para responder.

Cuando llegamos a la segunda sección del tren, August se sube a uno de los vagones de plataforma y abre los laterales de dos jaulas de felinos. Abre los candados, los deja colgando en las puertas y vuelve a saltar a la grava.

– Bueno, adelante -dice dándome una palmada en la espalda.

– ¿Qué?

– Se comen un cubo cada uno -me apremia.

Me subo indeciso a la plataforma del vagón. El olor a orina de felino es abrumador. August me pasa los cubos de carne, uno a uno. Los dejo sobre los ajados tablones de madera, intentando no respirar.

Cada una de las jaulas de los felinos tiene dos compartimentos: a mi izquierda hay un par de leones. A mi derecha, un tigre y una pantera. Los cuatro son inmensos. Todos levantan las cabezas, olfateando, erizando los bigotes.

– Bueno, empieza ya -dice August.

– ¿Qué hago? ¿Abro la puerta y se lo tiro adentro?

– A no ser que se te ocurra algo mejor.

El tigre se levanta, doscientos setenta gloriosos kilos de negro, naranja y blanco. La cabeza es grande, los bigotes, largos. Se acerca a la puerta, gira y se aleja otra vez. Cuando regresa, ruge y le da un zarpazo al cierre. El candado tintinea contra los barrotes.

– Puedes empezar por Rex -dice August señalando a los leones, que también están dando vueltas-. Es el de la izquierda.

Rex es considerablemente más pequeño que el tigre, con nudos en la melena y las costillas visibles bajo su piel sin brillo. Me preparo y agarro uno de los cubos.

– Espera -dice August señalando un cubo diferente-. Ése no. Coge ése.

No noto ninguna diferencia, pero como ya he aprendido que discutir con August es mala idea, obedezco.

Cuando la fiera me ve llegar, se lanza hacia la puerta. Me quedo helado.

– ¿Qué pasa, Jacob?

Doy la vuelta. La cara de August brilla de satisfacción.

– No tendrás miedo de Rex, ¿verdad? -sigue diciendo-. No es más que un gatito chiquitito.

Rex se detiene para rascarse su piel costrosa contra los barrotes de la jaula.

Con dedos temblorosos, quito el candado y lo dejo a mis pies. Luego levanto el cubo y espero. La siguiente vez que Rex se aleja de la puerta, la abro.

Antes de que pueda volcar el contenido del cubo, sus inmensas mandíbulas se cierran alrededor de mi brazo. Suelto un grito. El cubo cae al suelo, desparramando los menudillos troceados por todas partes. El felino me suelta el brazo y se lanza a por la comida.

Cierro la puerta de golpe y la sujeto con la rodilla mientras compruebo si todavía tengo el brazo. Lo tengo. Está embadurnado de saliva y tan rojo como si lo hubiera metido en agua hirviendo, pero la piel no está rasgada. Instantes después me doy cuenta de que August se está riendo a carcajadas a mis espaldas.

Me vuelvo hacia él.

– ¿Qué demonios te pasa? ¿Te parece divertido?

– Sí, claro que sí -dice él sin hacer el menor esfuerzo por ocultar su deleite.

– Eres un cabrón, ¿sabes? -salto del vagón, reviso el brazo intacto una vez más y me marcho muy digno.

– Jacob, espera -ríe August viniendo detrás de mí-. No te enfades. Sólo me estaba divirtiendo un poco a tu costa.

– ¿Divirtiéndote? ¡Podría haber perdido el brazo!

– No tiene ni un diente.

Me detengo, clavo la mirada en la grava mientras asimilo lo que me acaba de decir. Luego continúo andando. Esta vez, August no me sigue.

Me encamino furioso al arroyo y caigo de rodillas junto a un par de hombres que están dando de beber a las cebras. Una de ellas se asusta y relincha y sacude su hocico rayado por el aire. El hombre que la sujeta de las riendas me lanza una serie de miradas mientras lucha por mantener el control.

– ¡Maldita sea! -exclama-. ¿Qué es eso? ¿Es sangre?

Bajo la mirada: me ha salpicado la sangre de los menudillos.

– Sí -digo-. Estaba dando de comer a las fieras.

– ¿Qué coño pasa contigo? ¿Quieres que me maten?

Sigo arroyo abajo, volviendo la vista atrás hasta que la cebra se tranquiliza. Luego me agacho junto al agua para limpiarme la sangre y la saliva del felino de los brazos.

Después regreso a la segunda sección del tren. Encuentro a Diamond Joe subido en uno de los vagones de plataforma, junto a la jaula del chimpancé. Lleva arremangada su camisa gris y exhibe unos brazos peludos y musculosos. El chimpancé, sentado en su jaula, come a puñados cereal mezclado con frutas y nos contempla con sus brillantes ojos negros.

– ¿Necesitas ayuda? -pregunto.

– No. Creo que ya he acabado. He oído que August te ha metido con el viejo Rex.

Le miro, preparándome para cabrearme. Pero Joe no sonríe.

– Ve con cuidado -dice-. Puede que Rex no te arranque el brazo, pero Leo sí. Puedes apostar lo que quieras. De todas maneras, no sé por qué te pidió August que hicieras eso. El encargado de los felinos es Clive. A menos que quisiera demostrar algo -hace una pausa, mete la mano en la jaula y le toca los dedos al chimpancé antes de cerrar la puerta. Luego salta del vagón-. Mira, sólo te voy a decir esto una vez. August es muy gracioso, y no me refiero a que dé risa. Tú ten cuidado. No le gusta que nadie ponga en tela de juicio su autoridad. Y tiene sus momentos malos, si sabes a lo que me refiero.

– Creo que sí.

– No. No creo que lo sepas. Pero ya te enterarás. Oye, ¿has comido?

– No.

Señala hacia el Escuadrón Volador, a cierta distancia en la vía. Hay mesas dispuestas junto a los raíles.

– La gente de cocina ha organizado una especie de desayuno. También han preparado unas cajas de comida. No te olvides de hacerte con una, porque seguramente eso quiere decir que no vamos a parar otra vez hasta la noche. Pilla mientras puedas, es lo que digo siempre.

– Gracias, Joe.

– No hay de qué.

Regreso al vagón de los caballos con mi caja de comida, que contiene un sándwich, una manzana y dos botellas de zarzaparrilla. Cuando veo a Marlena sentada en la paja junto a Silver Star, dejo la caja en el suelo y me acerco a ellos despacio.

Silver Star se encuentra tumbado de lado, sus flancos se agitan con una respiración breve y rápida. Marlena está sentada junto a la cabeza del animal con las piernas cruzadas debajo del cuerpo.

– No ha mejorado nada, ¿verdad? -pregunta levantando la mirada hacia mí.

Sacudo la cabeza.

– No entiendo cómo ha podido pasar esto tan rápido -su voz es débil y grave y pienso que, seguramente, va a echarse a llorar.

Me acuclillo a su lado.

– A veces pasa eso. Pero no es por nada que tú hayas hecho.

Le acaricia la cara al caballo, pasándole los dedos por las mejillas hundidas y por debajo del belfo. Los ojos del animal chispean.

– ¿Podemos hacer algo más por él? -pregunta.

– Aparte de sacarle del tren, no. Incluso en las circunstancias más favorables, no se puede hacer mucho más que impedir que coma y rezar.

Me mira, y entonces repara en mi brazo.

– Dios mío. ¿Qué te ha pasado?

Bajo la mirada.

– Ah, eso. No es nada.

– No digas eso -dice mientras se pone de pie. Toma mi antebrazo entre sus manos y lo mueve para verlo a la luz del sol que entra por las rendijas-. Parece reciente. Te va a salir un buen cardenal. ¿Te duele? -agarra el dorso de mi brazo con una mano y pasa la otra por encima de la mancha azulada que se extiende bajo mi piel. La palma de su mano está fresca y suave y me pone el vello de punta.

Cierro los ojos y trago saliva con dificultad.

– No, la verdad es que…

Suena un silbido y ella mira hacia la puerta. Aprovecho la oportunidad para retirar el brazo y levantarme.

– ¡Vein-n-n-n-n-n-n-te minutos! -aúlla una voz profunda desde algún lugar cercano a la cabecera del tren-. ¡Vein-n-n-n-n-n-n-te minutos para que nos pongamos en marcha!

Joe asoma la cabeza por el umbral de la puerta.

– ¡Venga! ¡Tenemos que subir estos animales! Oh, perdón, señora -dice saludando a Marlena con un leve toque de sombrero-. No sabía que estaba aquí.

– No tiene importancia, Joe.

Joe se queda esperando incómodo en la puerta.

– Pero es que tenemos que hacerlo ya -dice desesperado.

– Adelante -dice Marlena-. Yo voy a hacer este trecho con Silver Star.

– No puede hacer eso -digo rápidamente.

Alza la mirada hacia mí, su cuello alargado y pálido

– ¿Y por qué no?

– Porque, una vez que subamos a los otros caballos, se quedará atrapada en el fondo.

– No me importa.

– ¿Y si pasa algo?

– No va a pasar nada. Y si pasa, puedo salir por encima de ellos -se instala en la paja y recoge las piernas debajo del cuerpo.

– No sé -digo inseguro. Pero Marlena contempla a Silver Star con una expresión que deja muy claro que no lo va a abandonar.

Miro a Joe, quien levanta las manos con un gesto de exasperación y renuncia.

Después de mirar a Marlena por última vez, pongo el separador del cubil en su sitio y ayudo a subir el resto de los caballos.

Diamond Joe tiene razón sobre la duración del trayecto. Cuando nos paramos otra vez ya es de noche.

Kinko y yo no hemos intercambiado ni una palabra desde que salimos de Saratoga Springs. Es evidente que me odia. Y no le culpo; August se ha ocupado de que así sea, aunque creo que no serviría de nada tratar de explicárselo.

Me quedo en la parte de los caballos para dejarle que tenga un poco de intimidad. Por eso y porque me sigue preocupando que Marlena esté atrapada al final de una fila de animales de casi quinientos kilos.

Una vez que el tren se ha detenido, ella pasa ágilmente sobre sus lomos y salta al suelo. Cuando Kinko sale de la habitación de las cabras entorna los ojos con un gesto de alarma momentánea. Luego se desplazan de Marlena a la puerta abierta con estudiada indiferencia.

Pete, Otis y yo bajamos a los caballos de pista, los camellos y las llamas y les damos de beber. Diamond Joe, Clive y un puñado de montadores van a la segunda sección del tren para ocuparse de los animales de las jaulas. A August no se le ve por ninguna parte.

Después de volver a instalar a todos los animales, me subo al vagón de los caballos y meto la cabeza en el cuarto.

Kinko está sentado en la cama con las piernas cruzadas. Queenie olisquea un jergón que ha sustituido a la infecta manta de caballo. Sobre él hay una manta de cuadros rojos pulcramente doblada y una almohada con una suave funda blanca. Hay un trozo de cartulina en el centro de la almohada. Cuando me agacho a recogerla, Queenie salta como si le hubiera dado una patada.

El señor August Rosenbluth y señora solicitan el placer de su presencia inmediata en el compartimento 3 del vagón 48, para tomar unos cócteles, seguidos de una cena tardía.

Levanto la mirada sorprendido. Kinko me lanza dagas con los ojos.

– No has perdido el tiempo en congraciarte, ¿verdad? -dice.

| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |